- A. AVANT-PROPOS

- B. PROPOS INTRODUCTIF

- C. SESSION D'OUVERTURE : VUE D'ENSEMBLE DES

COMMISSIONS D'ENQUÊTE PARLEMENTAIRES DANS LES PARLEMENTS MEMBRES DU CERDP

- D. SESSION 1 - LES COMMISSIONS

D'ENQUÊTE PARLEMENTAIRES COMME OUTIL DE CONTRÔLE DE

L'EXÉCUTIF

- 1. Les obstacles juridiques à la conduite

d'enquêtes parlementaires dans le contexte irlandais, Mme Cathy EGAN

(Houses of the Oireachtas - Irlande)

- 2. Les commissions d'enquête

bicamérales et le rôle du Sénat italien, M. Luigi

GIANNITI (Senato della Repubblica - Italie)

- 3. Les commissions d'enquête parlementaires

et le droit de tirage au Sénat français, M. Jean-Pascal

PICY, conseiller hors classe à la commission des affaires

étrangères, de la défense et des forces armées

(Sénat - France)

- 4. Séance de

Questions - Réponses

- 1. Les obstacles juridiques à la conduite

d'enquêtes parlementaires dans le contexte irlandais, Mme Cathy EGAN

(Houses of the Oireachtas - Irlande)

- E. SESSION 2 - POUVOIRS,

MÉTHODES ET TECHNIQUES D'INVESTIGATION

- 1. Les ressources des commissions d'enquête

parlementaires et la méthodologie utilisée pour recueillir des

informations, M. Frank RAUE (Bundestag - Allemagne)

- 2. Les limites juridiques et pratiques aux pouvoirs

d'enquête, Mme Rita NOBRE (Assembleia da

Republica - Portugal)

- 3. La pratique des commissions d'enquête

parlementaires à la Chambre des représentants des Pays-Bas, MM.

Rob DE BAKKER et Martijn VAN HAEFTEN (Tweede Kamer - Pays-Bas)

- 4. Séance de

Questions - Réponses

- 1. Les ressources des commissions d'enquête

parlementaires et la méthodologie utilisée pour recueillir des

informations, M. Frank RAUE (Bundestag - Allemagne)

- F. SESSION 3 - COLLABORATION ET

CONFLITS AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS, Y COMPRIS LE POUVOIR JUDICIAIRE

- 1. La procédure de consultation au Conseil

national autrichien - Un mécanisme visant à garantir la

prise en considération des activités des autorités

chargées des poursuites, M. Alexander FIEBER

(Nationalrat - Autriche)

- 2. Le rôle des commissions d'enquête

parlementaires dans les poursuites engagées contre les membres du

gouvernement, Mme Konstantina - Styliani GAVATHA

(Voulí ton Ellínon - Grèce)

- 3. L'immunité parlementaire des

témoins, Mme Rhiannon WILLIAMS (House of

Lords - Royaume-Uni)

- 4. Séance de

Questions - Réponses

- 1. La procédure de consultation au Conseil

national autrichien - Un mécanisme visant à garantir la

prise en considération des activités des autorités

chargées des poursuites, M. Alexander FIEBER

(Nationalrat - Autriche)

- G. CONCLUSIONS

- H. PANORAMA DES COMMISSIONS D'ENQUÊTE

PARLEMENTAIRES

A. AVANT-PROPOS

Créé en 1977, le Centre européen de recherche et de documentation parlementaires (CERDP)1(*) réunit 63 assemblées parlementaires de 50 États, ainsi que le Parlement européen et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.

Le Sénat participe activement à ses travaux par l'intermédiaire de la division de la Législation comparée2(*) qui fait partie de la direction de l'Initiative parlementaire et des Délégations, dont deux fonctionnaires sont les correspondants du Sénat pour le CERDP.

L'organisation du CERDP s'articule autour de cinq pôles : « Pratiques et procédures parlementaires », « Bibliothèques, recherche et archives parlementaires », « Technologies de l'information et de la communication dans les parlements », « Affaires économiques et budgétaires » et « Échanges relatifs au règlement général sur la protection des données ».

Chaque automne, le CERDP réunit l'ensemble des correspondants de ses assemblées membres. Les pôles organisent en outre régulièrement des séminaires thématiques réunissant les spécialistes identifiés au sein des services parlementaires.

Le thème des commissions d'enquête parlementaires suscite depuis plusieurs années un intérêt institutionnel soutenu. Dans ce cadre, et sous l'égide du pôle « Pratiques et procédures parlementaires », le Sénat a accueilli les 12 et 13 juin 2025 un séminaire consacré à ce sujet.

Le présent document en rassemble les actes.

B. PROPOS INTRODUCTIF

1. Mme Sylvie VERMEILLET, Vice-présidente du Sénat en charge du travail parlementaire et des conditions d'exercice du mandat de sénateur

Monsieur le Secrétaire général du Sénat,

Mesdames, messieurs,

Chers membres du Centre européen de recherche et de documentation parlementaires (CERDP),

En ma qualité de vice-présidente du Sénat, présidente de la délégation du Bureau en charge du travail parlementaire et des conditions d'exercice du mandat de sénateur, je vous souhaite la bienvenue au Sénat français. Vous êtes aujourd'hui près de 60 fonctionnaires et employés de 30 parlements, provenant de 29 pays ainsi que du Parlement européen - venus participer à ce séminaire thématique sur les commissions d'enquête parlementaires.

Je me réjouis à plusieurs titres d'accueillir cet événement au sein de notre institution :

- premièrement, il s'inscrit pleinement dans l'action du Sénat en faveur de la coopération interparlementaire. Bien qu'il ne soit pas encore suffisamment connu, le réseau du CERDP apporte une contribution essentielle à la coopération des différents parlements en matière de recherche et de documentation. Il nous permet d'échanger plus efficacement des informations, mais aussi des idées et des expériences sur des sujets d'intérêt commun. À titre d'exemple, on peut citer le rôle essentiel qu'a joué le réseau pour faciliter l'échange rapide d'informations sur les mesures mises en place par les parlements durant la pandémie de Covid-19 ou, plus récemment, le partage d'informations concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans les assemblées parlementaires.

Le Sénat n'avait pas accueilli d'événement du CERDP depuis la conférence annuelle de 2016, qui avait été coorganisée avec l'Assemblée nationale. Avec ce séminaire, nous venons confirmer notre pleine implication dans ce réseau, ce dont je me réjouis ;

- deuxièmement, ce séminaire manifeste l'attention que porte notre institution au droit comparé. Le Sénat dispose en effet depuis 1995 d'une division de la législation comparée, placée au sein d'une direction ad hoc, qui exerce également les fonctions de « correspondant » du CERDP. Ce service produit de nombreuses études de droit comparé, en particulier dans le cadre des travaux de contrôle parlementaire et à la demande des commissions d'enquête. Une fois adoptées, ces études, je le souligne, sont toutes publiques et largement accessibles sur le site internet institutionnel du Sénat. Le fait de disposer de cette expertise en interne est précieux pour éclairer nos travaux. Parfois, les solutions juridiques développées à l'étranger peuvent aussi être une inspiration pour de futures propositions de réforme, voire des initiatives législatives ;

- troisièmement, le thème de ce séminaire - les commissions d'enquête - revêt une importance particulière pour le Sénat. Notre Haute Assemblée joue un rôle essentiel de contre-pouvoir et l'exercice de cette fonction de contrôle passe souvent par le vecteur des commissions d'enquête. Depuis l'inscription des commissions d'enquête dans la Constitution en 2008, puis la consécration par le règlement du Sénat du « droit de tirage » annuel des groupes politiques, le Sénat a créé plus de 40 commissions d'enquête, chiffre historiquement élevé et probablement sans équivalent dans la plupart de vos parlements. Cela sans compter les cas où des prérogatives de commission d'enquête ont été accordées à des commissions permanentes. En ce moment même, cinq commissions d'enquête sont en cours au Sénat et vont très prochainement achever leurs travaux.

Les commissions d'enquête occupent ainsi une part non négligeable de l'activité des sénateurs et de l'administration qui nous épaule dans nos travaux.

Pour ma part, sans préjudice de mes différentes responsabilités au sein du Bureau, de mon groupe parlementaire, de la commission des finances ou de la délégation à la prospective, je suis actuellement membre du Bureau de la commission d'enquête sur la délinquance financière, créée à l'initiative du groupe Union centriste, auquel j'appartiens. L'objectif de cette commission d'enquête est d'approfondir les travaux préexistants du Sénat sur ce sujet. Ceci nous est apparu nécessaire au regard de l'emprise de la criminalité organisée aujourd'hui en France et de l'ampleur des masses financières liées aux activités criminelles.

En 2020, j'ai aussi été co-rapporteure de la commission d'enquête sur la gestion par le gouvernement de la crise sanitaire du Covid-19. Cette commission d'enquête avait été créée à la demande du président du Sénat, M. Gérard Larcher. En l'espace de quelques mois et dans les conditions sanitaires difficiles que nous nous rappelons tous, nous avons mené 47 auditions, entendu plus de 130 personnes, demandé communication de centaines de documents et consulté de nombreuses archives. Ces travaux ont donné lieu à l'adoption en décembre 2020 d'un rapport de 500 pages qui analyse minutieusement l'état de préparation de la France à la veille du déclenchement de l'épidémie et la gestion de la crise sanitaire par les responsables politiques et administratifs.

Nos conclusions étaient sans appel : à l'instar de beaucoup de pays européens, la France n'était pas prête face à une telle pandémie. Cependant, la triste saga de la pénurie de masques restera le symbole d'une impréparation lourde de conséquences dans la lutte initiale contre le virus, qui a alimenté le désarroi, voire la colère des soignants et de beaucoup de nos concitoyens. Sur ce point en particulier, les travaux de la commission d'enquête ont montré que la disparition du stock stratégique de masques de protection, dans les années 2010, résultait d'un choix délibéré de l'administration de ne pas renouveler ce stock. De plus, cette pénurie avait été sciemment dissimulée au début de l'épidémie.

S'appuyant sur un ensemble de preuves et des arguments étayés, notre commission d'enquête a ainsi permis d'apporter une information fiable à nos concitoyens et a eu un impact important dans l'opinion publique car ses conclusions très largement partagées par tous les groupes politiques ont connu un remarquable écho médiatique.

Elle a également ouvert des perspectives pour l'avenir en formulant toute une série de préconisations sur la gestion des stocks stratégiques et la gouvernance sanitaire, pour une meilleure coordination entre l'État et les territoires. Près de cinq ans après ces conclusions, qu'en est-il ? Une partie des recommandations formulées a été prise en compte mais force est de constater que le suivi de la mise en oeuvre de ces recommandations - qui peut s'inscrire dans un temps très long - demeure un défi. Je sais combien vous êtes attachés au suivi dans le temps de ces recommandations et espère donc que, de vos échanges, surgiront des propositions en ce sens.

L'épidémie de coronavirus est fort heureusement passée mais les commissions d'enquête parlementaires demeurent au coeur de l'actualité. En particulier en France, plusieurs commissions d'enquête ont fait l'objet d'une intense couverture médiatique ces derniers mois, comme la commission sénatoriale sur les pratiques des industriels de l'eau en bouteille ou encore, à l'Assemblée nationale, la commission d'enquête sur la prévention des violences dans les établissements scolaires, qui a entendu le Premier ministre, M. François Bayrou. L'époque où, selon les propos attribués à Georges Clemenceau, on considérait « qu'en politique, la meilleure façon d'enterrer une affaire, c'est de créer une commission d'enquête » est donc révolue. Il faut s'en féliciter.

Cependant, des critiques, voire des polémiques émergent : pour certains commentateurs ou responsables politiques, les commissions d'enquête seraient devenues trop nombreuses ; d'autres feignent de s'offusquer par voie de presse - avec d'inévitables arrière-pensées - du « piège » que seraient devenues les commissions d'enquête parlementaires pour les dirigeants d'entreprises. Par ailleurs, certaines personnalités ont récemment refusé de se présenter en audition devant des commissions d'enquête alors même qu'elles sont tenues par la loi organique de déférer à la convocation qui leur est délivrée.

Cette situation est regrettable car la commission d'enquête parlementaire est l'un des principaux moyens de contrôle de l'action du Gouvernement. Cet instrument doit être mis au service du contrôle démocratique. Je pense que le meilleur moyen de couper court à ces polémiques est de continuer à faire preuve, plus que jamais, de sérieux et de rigueur dans nos travaux, et ce dans un esprit transpartisan, dépassant les clivages politiques. Pour citer à nouveau mon expérience au sein de la commission d'enquête sur la pandémie de Covid-19, j'y exerçais les fonctions de rapporteur avec deux autres collègues issus d'autres groupes politiques. Ceci nous a permis d'établir des constats partagés et de dégager des conclusions consensuelles. Je crois que cela fait partie de notre « marque de fabrique » au Sénat.

À la lumière de cette actualité, je souhaite donc souligner en conclusion l'utilité de vos échanges à venir sur les cadres juridiques et les pratiques des commissions d'enquête parlementaires dans vos pays respectifs. Il est vrai que nos institutions évoluent dans des cadres constitutionnels très différents mais les commissions d'enquête sont un instrument de contrôle largement répandu. Vos discussions contribueront sans doute à éclairer nos propres manières de faire et d'identifier de bonnes pratiques utiles à tous qui, j'en forme le voeu, pourront éclairer la prochaine « fournée » des commissions d'enquête issues des droits de tirage de l'automne prochain.

Avant de laisser la parole à M. le Secrétaire général du Sénat, je vous remercie, Mesdames, Messieurs, de votre participation et vous souhaite à toutes et tous un excellent séminaire.

2. M. Éric TAVERNIER, Secrétaire général du Sénat

Madame la Présidente,

Mesdames, messieurs,

Chers et Chères collègues,

Je vous remercie d'être si nombreux à avoir répondu positivement à notre invitation. Je tiens notamment à saluer la présence de deux collègues de la Rada d'Ukraine, avec laquelle le Sénat entretient une coopération active. Je remercie également le secrétariat du CERDP, ainsi que le coordonnateur du domaine « procédure et pratiques parlementaires », M. Christoph Konrath, pour le soutien qu'ils ont apportés à l'organisation de ce séminaire.

Madame la présidente, vous avez souligné à juste titre l'utilité du réseau du CERDP pour la coopération interparlementaire et le partage d'informations. J'ajouterai que ceci est tout particulièrement le cas en matière de droit et de procédure parlementaires car c'est un domaine où il existe peu de littérature académique et d'informations publiques avec une dimension comparatiste. L'échange direct d'informations entre praticiens est donc essentiel et je souhaite qu'il permette aussi de nourrir nos échanges avec les milieux universitaires auxquels je suis personnellement et fonctionnellement très attentif et que je m'attache à développer. C'est la raison d'être de la réunion de ce jour.

Vous avez aussi évoqué, Madame la présidente, l'actualité des commissions d'enquête parlementaires et leur importance pour le Sénat. À cet égard, permettez-moi un bref retour historique, alors même que nous fêtons cette année le 150e anniversaire du Sénat républicain. Le Sénat a en effet contribué très substantiellement au développement des commissions d'enquête en France, a fortiori durant la Ve République.

On retrouve les traces des premières commissions d'enquête en France dès le début de l'installation d'un régime parlementaire. Après la grande Révolution française, puis un épisode napoléonien n'ayant pas brillé par son libéralisme et, enfin, après le retour des Bourbons, c'est en 1832, sous la monarchie de Juillet, que la Chambre des députés s'est arrogée, sans fondement textuel, un « droit d'enquête » explicite et, par là même, a créé une commission d'enquête sur le déficit du caissier central Kessner. Certains historiens voient aussi dans les procès de la Chambre des Pairs - l'ancêtre du Sénat - lorsqu'elle était constituée en Haute Cour, une forme d'enquête parlementaire émerger, notamment lors du procès des anciens ministres de Charles X en 1832. Sur la base de cette création coutumière, les commissions d'enquête se sont ensuite multipliées sous la Troisième République : de 1876 à 1878, le Sénat crée notamment une commission d'enquête sur les « chemins de fer et les souffrances du commerce » ou encore, en 1886, une autre sur la consommation d'alcool.

Il faudra néanmoins attendre la veille de la Première Guerre Mondiale pour que la loi dite « loi Rochette » [loi du 25 mars 1914] - consécutive au scandale financier du même nom - donne un fondement législatif aux pouvoirs d'investigation des commissions d'enquête de la Chambre des Députés et du Sénat.

La IVe République poursuit les règles et usages du régime précédent en matière de commissions d'enquête. Le Conseil de la République - nom donné à l'époque à la Chambre haute - introduit le droit d'enquête dans son règlement en 1947 et crée notamment des commissions d'enquête sur la situation économique des territoires d'Outre-mer (1952) ou encore sur le scandale du vin (1949) afin de « vérifier » les conclusions du rapport de l'Assemblée nationale sur le sujet.

Cependant, la Constitution de 1958, dans la droite continuité des conceptions institutionnelles du Général de Gaulle, marque la volonté de rompre avec les « excès » des commissions d'enquête parlementaires des régimes précédents. Dans les premiers temps de la Ve République, les commissions d'enquête parlementaires ont des pouvoirs strictement encadrés : les personnes convoquées n'ont pas l'obligation juridique de se présenter devant une commission d'enquête, les auditions sont secrètes et le rapport n'est pas publié (sauf si l'assemblée l'autorise par un vote). Le Sénat, où le parti gaulliste n'est alors pas majoritaire, lance cependant des commissions d'enquête sur des sujets brûlants : en 1961, sur les événements d'Algérie, puis sur les « événements de mai 1968 ».

Mais en l'absence de pouvoirs d'enquête contraignants, leurs résultats sont maigres. Ainsi, en 1967, la commission d'enquête du Sénat sur l'Office de radio-télévision française (ORTF) se voit refuser l'audition de toute une série de directeurs. Les agents de l'ORTF sont même menacés de sanctions par leur directeur général s'ils répondent à des questions posées par les membres de la commission.

C'est à l'initiative du Sénat qu'une proposition de loi est adoptée en 1977 pour étendre les prérogatives des commissions d'enquête parlementaires : leur durée maximale est portée de quatre à six mois, un droit d'enquête sur pièces et sur place des rapporteurs est créé et le principe de la publicité du rapport affirmé. Cette même loi crée également une obligation de déférer devant les commissions d'enquête, sous serment, à peine de poursuites pénales. Puis, en 1991, la publicité des auditions est autorisée.

La réforme constitutionnelle de 2008 marque enfin la consécration des commissions d'enquête : afin de revaloriser le rôle du Parlement, elle inscrit dans la Constitution la possibilité de « créer au sein de chaque assemblée, des commissions d'enquête pour recueillir des éléments d'information, dans les conditions fixées par la loi ». Le Sénat fait depuis pleinement usage de ce « droit de tirage » comme l'ont illustré notamment, en 2018, la commission d'enquête sur l'affaire dite « Benalla » - portant sur les agissements d'un chargé de mission à la présidence de la République - et la commission d'enquête sur le recours aux cabinets de conseil, en 2022. Faut-il y voir, comme le souligne le professeur Jean-Éric Gicquel dans sa note parue au Dictionnaire encyclopédique du Parlement, la conséquence du « désalignement possible » du Sénat par rapport au bloc majoritaire ?

Le Sénat n'hésite donc pas à défendre ce droit d'enquête lorsqu'il est fragilisé : à plusieurs reprises, et dernièrement en mai 2025 concernant un responsable de Nestlé Waters, le Bureau du Sénat a saisi le Parquet pour faux témoignage. Bien que ces signalements soient souvent classés sans suite, une condamnation à 20 000 euros d'amende pour faux témoignage a été prononcée en appel par la justice en 2018, à l'encontre d'un médecin qui avait caché ses liens avec l'entreprise Total lorsqu'il avait été entendu par la commission d'enquête sénatoriale sur le coût économique et financier de la pollution de l'air. Il était en conflit d'intérêt avéré.

Il est ainsi frappant de constater que plus de 200 ans après les premières commissions d'enquête, les pouvoirs d'investigation demeurent essentiellement les mêmes. Dans son Traité de droit politique, électoral et parlementaire édité pour la première fois en 1878, Eugène Pierre cite parmi les pouvoirs des « enquêtes parlementaires » le droit de convoquer des témoins, de requérir des documents et de procéder à des auditions. Les méthodes et les techniques d'enquête se sont toutefois perfectionnées. De plus, avec le développement des technologies numériques, des réseaux sociaux et désormais de l'intelligence artificielle, l'usage de ces pouvoirs d'enquête ne sera-t-il pas amené à évoluer ?

L'un des objectifs de ce séminaire est justement de nourrir les réflexions sur l'évolution en cours et future de nos techniques et moyens d'enquête. Il s'agit aussi de confronter nos cadres juridiques respectifs à l'expérience concrète des commissions d'enquête et de nous réinterroger sur nos procédures. D'où le choix que nous avons fait d'orienter résolument ce séminaire sur la « pratique des commissions d'enquête parlementaires », en espérant vivement pouvoir les améliorer davantage encore, dès l'automne 2025, comme l'évoquait la présidente Vermeillet à l'instant.

Après la session introductive de ce jour qui vous donnera un aperçu des différents modèles de commission d'enquête, la journée de demain sera organisée autour de quatre thèmes :

- la première session traitera des commissions d'enquête en tant qu'outil de contrôle du pouvoir exécutif, en intégrant une réflexion sur les équilibres entre majorité et opposition et sur le rôle des Chambres hautes ;

- la deuxième session sera consacrée aux pouvoirs, méthodes et techniques d'enquête ;

- la troisième session portera sur la collaboration et les conflits entre les commissions d'enquête et les autres institutions, notamment le pouvoir judiciaire ;

- enfin, la question des résultats et des suites données aux commissions d'enquête fera l'objet de groupes de discussions, lors desquels vous pourrez échanger sur les bonnes pratiques en matière de suivi des recommandations et de communication.

Des intervenants de neuf assemblées parlementaires différentes se succéderont pour partager leur expérience et leur expertise sur ces différents sujets. Je les en remercie chaleureusement. Je ne doute pas que ces exposés nourriront des discussions passionnantes et j'en lirai avec grand intérêt les comptes rendus.

Très bon séminaire ; je vous souhaite des échanges aussi riches que stimulants.

C. SESSION D'OUVERTURE : VUE D'ENSEMBLE DES COMMISSIONS D'ENQUÊTE PARLEMENTAIRES DANS LES PARLEMENTS MEMBRES DU CERDP

Lors de la session d'ouverture, Mme Anne-Céline DIDIER, responsable de la division de la Législation comparée et correspondante CERDP (Sénat - France) et M. Christoph KONRATH, coordonnateur du domaine d'intérêt Procédure et pratique parlementaire du CERDP (Nationalrat - Autriche) ont présenté les différents modèles et cadres juridiques des commissions d'enquête parlementaires parmi les Parlements membres du CERDP.

Introduction

À titre préliminaire, un paradoxe mérite d'être souligné : bien que les commissions d'enquête parlementaires soient largement répandues et reconnues comme l'un des instruments les plus puissants du contrôle parlementaire sur l'exécutif, la littérature qui leur est consacrée demeure relativement limitée, en particulier dans une perspective comparatiste. Lorsqu'elle existe, cette littérature porte le plus souvent sur deux ou trois parlements seulement, sans proposer de vision plus générale. Ce constat appelle une tentative de définition du concept de commission d'enquête parlementaire. Or, il n'existe pas de définition unique qui s'impose de manière transversale à l'ensemble des parlements.

Dans son ouvrage de droit parlementaire, le constitutionnaliste Jean-Éric Gicquel définit les commissions d'enquête parlementaires comme des émanations des assemblées, instituées en vue de recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés ou sur la gestion des services publics, afin de permettre au Parlement d'exercer pleinement sa mission de contrôle de l'action gouvernementale.

A contrario, dans une perspective comparatiste, Elena Griglio, fonctionnaire du Sénat italien, propose dans son ouvrage sur le contrôle parlementaire une définition plus large des commissions d'enquête, qu'elle qualifie d'organes temporaires institués au sein d'une législature afin d'enquêter sur des faits spécifiques.

En règle générale, le champ couvert par les commissions d'enquête apparaît très étendu. Dans les sources analysées, la notion la plus fréquemment mentionnée est celle d'un « sujet d'intérêt public ». La commission doit en principe porter sur un sujet d'intérêt général, mais cette exigence est rarement définie de manière précise, ce qui contribue à élargir sensiblement le périmètre des enquêtes possibles.

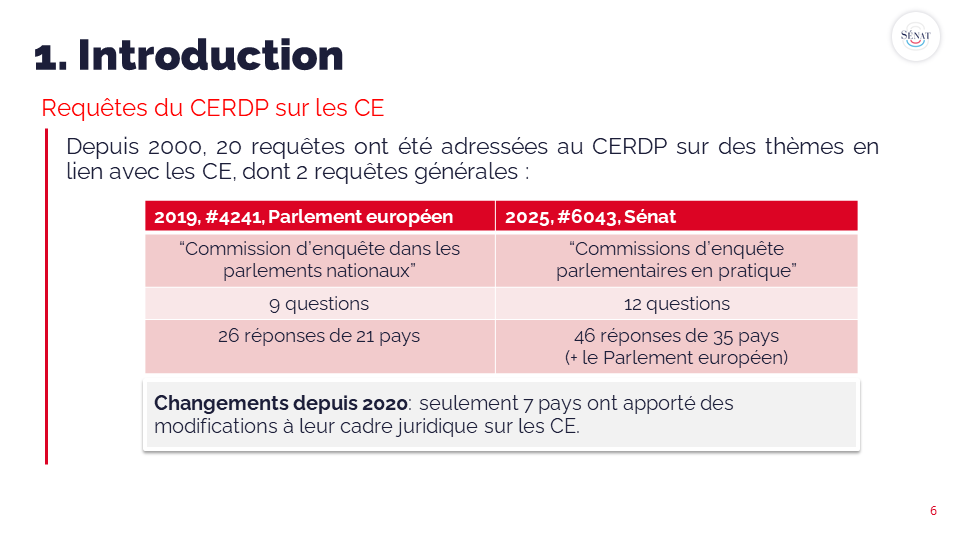

Pour préparer cette introduction conceptuelle, nous nous sommes principalement appuyés sur les réponses aux questionnaires diffusés par le CERDP. Depuis les années 2000, une vingtaine de requêtes adressées à ce réseau ont porté, directement ou indirectement, sur les commissions d'enquête, le plus souvent à propos de questions procédurales spécifiques, telles que l'audition des témoins. Parmi elles, seule une requête d'envergure - émise par le Parlement européen - a permis de dresser un panorama général, qui a ensuite donné lieu à une étude. Celle-ci comportait neuf questions et a recueilli 26 réponses provenant de 21 pays. Sur cette base, nous avons adressé à notre tour aux membres du CERDP, une requête comportant douze questions, en partie destinées à actualiser les données existantes. Nous avons reçu 46 réponses émanant de 35 pays, plus le Parlement européen. Les réponses issues de l'étude précédente ont été intégrées à notre analyse. Sur le plan juridique, il convient de noter que seuls sept pays ont modifié leur cadre juridique relatif aux commissions d'enquête depuis 2020.

Panorama général et tentative de classification

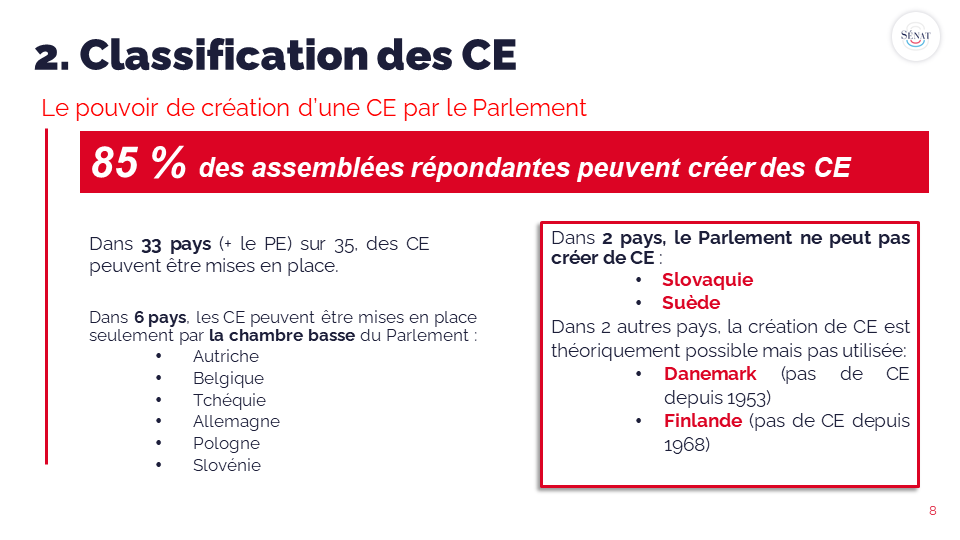

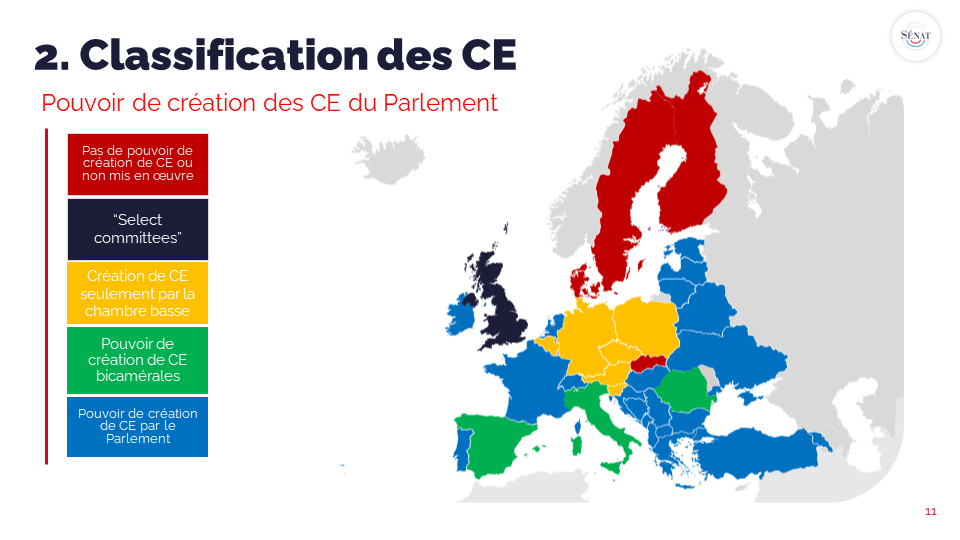

Le pouvoir de création d'une commission d'enquête est, dans une large majorité des cas, reconnu aux assemblées parlementaires. Ainsi, dans le cadre de notre étude, 85 % des assemblées ayant répondu au questionnaire ont indiqué disposer de cette prérogative, soit 33 pays, auxquels s'ajoute le Parlement européen. Dans certains systèmes parlementaires, une distinction est toutefois opérée entre les deux chambres. Dans six pays - notamment l'Autriche, la Belgique, la République tchèque, la Pologne et la Slovénie - seule la chambre basse est habilitée à instituer une commission d'enquête.

À cela s'ajoutent deux cas particuliers : la Slovaquie et la Suède, où les parlements ne disposent pas de la faculté de créer de telles commissions d'enquête. On observe également des situations intermédiaires dans certains pays où, bien que la création de commissions d'enquête soit juridiquement possible, elle n'est pas mise en oeuvre en pratique. Le Danemark et la Finlande en offrent deux exemples. Dans les réponses fournies tant à la requête du Parlement européen qu'à celle du Sénat français, le Danemark a indiqué que cette possibilité existe sur le plan constitutionnel, mais qu'aucune commission d'enquête parlementaire n'a été créée depuis 1953. En Finlande, aucun usage n'en a été fait depuis 1968.

Quant à la Suède, si elle ne prévoit pas formellement la création de commissions d'enquête parlementaires et réserve ce pouvoir au gouvernement, la commission constitutionnelle du parlement suédois dispose de prérogatives d'investigation étendues, notamment en matière d'accès à l'information. Ce cas peut donc faire l'objet d'une certaine nuance dans la classification.

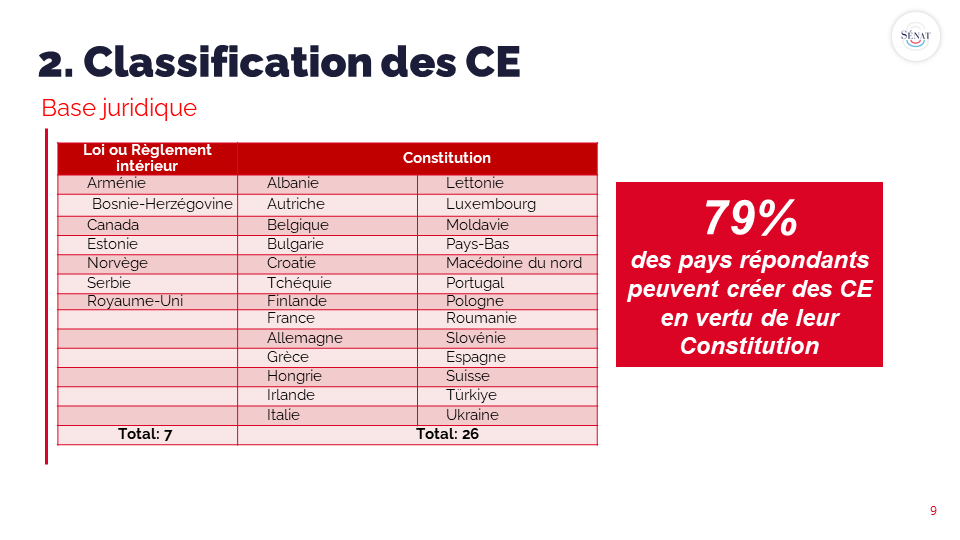

Dans près de 80 % des pays ayant répondu au questionnaire, le pouvoir de création des commissions d'enquête repose sur un fondement constitutionnel. Dans un nombre plus restreint d'États, cette compétence est encadrée par la loi. Un seul pays, l'Estonie, la fonde exclusivement sur le règlement de son assemblée.

Les cas spécifiques

Certains cas particuliers rendent difficile l'établissement d'une typologie stricte, tant les configurations institutionnelles peuvent varier.

Le Royaume-Uni se distingue par le recours aux select committees, commissions permanentes investies d'une mission de contrôle, dont les pouvoirs peuvent être aussi étendus que ceux des commissions d'enquête. À cela s'ajoute, à la Chambre des Lords, la possibilité de créer des special investigative committees, de nature temporaire, qui s'apparentent davantage aux commissions d'enquête telles qu'on les connaît dans d'autres pays.

Une autre configuration intéressante est celle de certains régimes bicaméraux - notamment l'Italie, l'Espagne et la Roumanie - où il est possible de créer non seulement des commissions d'enquête propres à chaque chambre, mais aussi des commissions communes aux deux assemblées.

En Grèce, deux types de commissions d'enquête coexistent : d'une part, les examination committees, et d'autre part, des commissions ad hoc principalement chargées de mener des enquêtes préliminaires à l'encontre de responsables politiques.

Dans certains parlements, enfin, il est possible d'investir des commissions permanentes des mêmes prérogatives que les commissions d'enquête. Cette pratique tend à se développer en France.

Ces différentes configurations nous ont conduits à élaborer une carte typologique distinguant les situations observées (voir présentation en annexe). Y figurent en rouge les pays dans lesquels le Parlement ne dispose pas du pouvoir de créer des commissions d'enquête ou ne l'exerce pas en pratique ; en jaune, les États où cette prérogative est réservée à la chambre basse ; en vert, les systèmes bicaméraux permettant la création de commissions d'enquête communes aux deux chambres ; en bleu clair, les pays où chaque chambre - dans les régimes monocaméraux comme bicaméraux - peut instituer une commission d'enquête et, en bleu foncé, le cas britannique.

Fréquence et durée des commissions d'enquête parlementaires

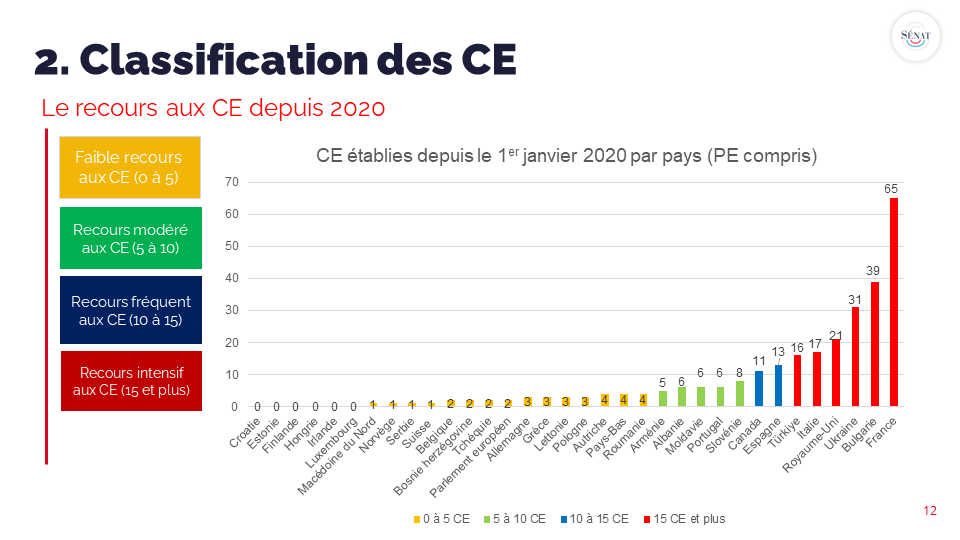

Pour fournir un aperçu quantitatif, nous avons retenu comme point de référence la date du 1er janvier 2020, afin d'éviter les biais liés à la diversité des législatures. Il en ressort que la France se situe nettement en tête, avec 65 commissions d'enquête créées depuis cette date : 25 au Sénat et 40 à l'Assemblée nationale. Viennent ensuite la Bulgarie et l'Ukraine.

À l'inverse, plus de la moitié des pays ont instauré moins de quinze commissions d'enquête sur la même période, et six d'entre eux n'en ont créé aucune depuis 2020. Ces données confirment la grande diversité des usages selon les pays.

Au Royaume-Uni, il est difficile de produire des statistiques comparables, dans la mesure où de nombreuses enquêtes sont menées dans le cadre des select committees. Le chiffre que nous présentons ici correspond uniquement à une partie de l'activité d'enquête de la Chambre des Lords et ne reflète donc pas l'ensemble du travail de contrôle parlementaire.

Comparer la fréquence des commissions d'enquête parlementaires entre les pays est une tâche complexe, compte tenu de la grande variation dans leur durée. Dans certains cas, les enquêtes sont menées à bien en quelques mois - trois à quatre mois en Turquie, par exemple - tandis que dans d'autres, comme en Norvège, leurs travaux peuvent durer jusqu'à cinq ans. En moyenne, cependant, la plupart des commissions fonctionnent pendant une période d'un à deux ans.

La création des commissions d'enquête

La création d'une commission d'enquête présuppose une initiative formelle. Dans la plupart des pays, les minorités parlementaires ont désormais la possibilité de créer une commission d'enquête, une prérogative souvent décrite comme une forme de « droit des minorités ». L'extension de ce droit est relativement récente, mais de plus en plus répandue. De nombreux parlements autorisent un cinquième, un quart ou jusqu'à un tiers de leurs membres à demander la création d'une commission d'enquête le seuil le plus courant étant un quart.

À l'inverse, en Belgique et aux Pays-Bas, les minorités ou les partis d'opposition n'ont pas le droit d'initier une commission d'enquête. En Autriche, ce droit minoritaire n'a été introduit qu'en 2015. Plusieurs cas spécifiques existent également : en France, par exemple, les groupes politiques ont un « droit de tirage » pour demander une commission d'enquête ; en Italie, une loi formelle doit être adoptée pour en créer une. L'utilisation effective de ce droit minoritaire varie considérablement d'un pays à l'autre : il est très utilisé dans certains pays et rarement invoqué dans d'autres.

La présidence des commissions d'enquête

La question de savoir qui préside une commission d'enquête fait l'objet d'un débat considérable. Le président doit-il rester neutre ? Doit-il jouer un rôle actif dans l'orientation de la commission vers des conclusions ? Ou peut-il utiliser cette fonction pour faire avancer sa propre carrière politique ?

Dans la plupart des pays, la règle en vigueur est que le président est élu parmi les membres du groupe politique qui a initié la commission d'enquête. L'Estonie fait exception : le président doit être membre de l'opposition. En Allemagne, la question fait depuis longtemps l'objet de débats, ce qui reflète sa sensibilité institutionnelle.

L'Autriche propose un arrangement unique : le président de la chambre préside de plein droit toute commission d'enquête parlementaire. Il n'est pas membre de la commission et agit en tant qu'autorité neutre. Il est à noter que le président n'agit pas seul ; il est assisté par un juge de procédure dont le rôle est de protéger les droits des témoins et des tiers susceptibles d'être affectés par les travaux de la commission. Cette configuration semble être unique en Europe.

La gestion des conflits au sein ou autour d'une commission d'enquête

Des différends peuvent surgir tant au sein des commissions d'enquête parlementaires qu'entre une commission et d'autres institutions étatiques. En général, ces conflits sont résolus par la voie politique. Cependant, des interventions judiciaires ont parfois lieu. En Slovénie et en Espagne, par exemple, les tribunaux ont statué sur des questions liées au droit de créer une commission d'enquête ou à l'étendue de ses compétences. En Allemagne et en Autriche, de nombreuses affaires ont été portées devant les cours constitutionnelles pour régler des litiges internes à la commission ou entre la commission et d'autres organes de l'État. Ces litiges concernent généralement l'obligation de transmettre des documents ou la classification des informations. En Autriche, les personnes concernées par les travaux d'une commission d'enquête peuvent saisir directement la Cour constitutionnelle. Certaines de ces affaires seront examinées plus en détail demain.

Les commissions d'enquête et les procédures judiciaires

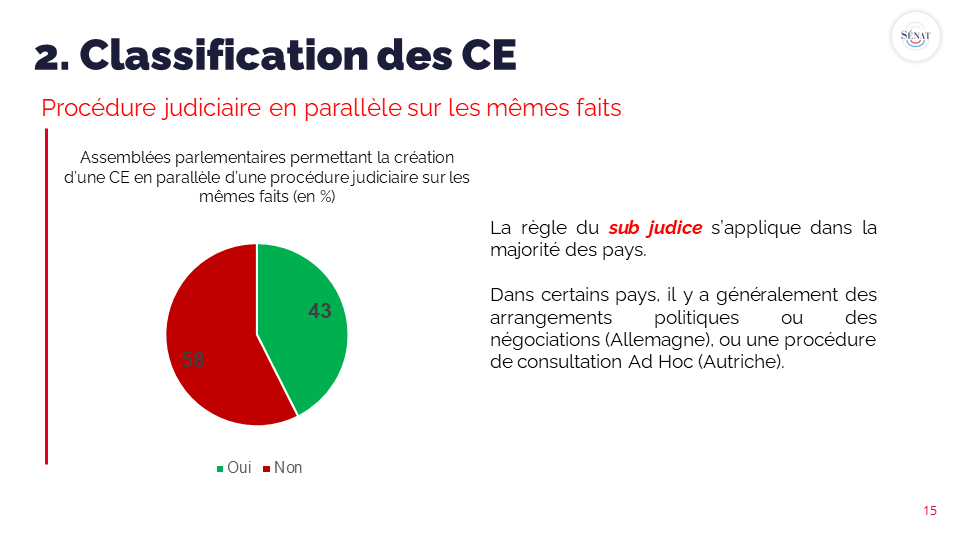

Les commissions d'enquête sont souvent comparées aux procédures judiciaires, une comparaison parfois renforcée par la manière dont elles sont présentées dans les médias - même la disposition physique des sièges peut évoquer une salle d'audience. Néanmoins, la plupart des parlements maintiennent une séparation stricte entre les procédures parlementaires et judiciaires, affirmant que les deux ne doivent pas se dérouler simultanément.

Il y a près de dix ans, cependant, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH)3(*) a rendu une décision historique dans une affaire polonaise, estimant que les procédures judiciaires et parlementaires suivent des logiques distinctes et peuvent donc se dérouler en parallèle. Cette décision invite à réfléchir davantage à la manière dont ces chevauchements peuvent être gérés dans la pratique.

Le Bundestag allemand a mis en place des mécanismes informels de négociation pour gérer les conflits potentiels. En Autriche, il existe une procédure de consultation formelle, à laquelle participent à la fois le ministre fédéral de la Justice et la commission d'enquête parlementaire. Au Royaume-Uni, la règle du sub judice sert de garantie, conçue pour empêcher le déroulement simultané de procédures parlementaires et judiciaires sur la même affaire.

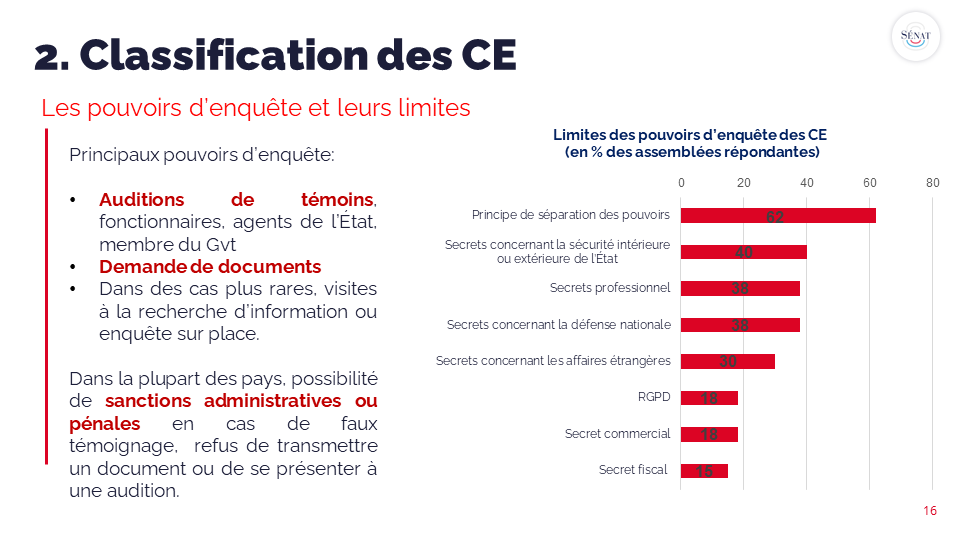

Les pouvoirs des commissions d'enquête

Les pouvoirs fondamentaux conférés aux commissions d'enquête sont relativement similaires d'un pays à l'autre : ils comprennent la possibilité de convoquer et d'entendre des témoins (souvent des fonctionnaires et des agents publics), de demander des documents et de mener des missions d'enquête.

Il existe néanmoins certaines divergences, notamment en ce qui concerne l'application effective de l'obligation de coopérer . Par exemple, les procédures et les sanctions relatives aux témoins qui refusent de témoigner ou qui refusent de communiquer des documents diffèrent d'un État à l'autre. Un autre domaine clé de divergence concerne le traitement des informations sensibles ou classifiées, et la mesure dans laquelle les membres des commissions peuvent s'appuyer sur ces informations dans leurs rapports ou dans leurs actions politiques ultérieures.

Au cours des dernières années, de nouvelles préoccupations ont émergé concernant la protection des données et l'applicabilité du règlement général sur la protection des données (RGPD). Un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne concernant l'Autriche a établi que les commissions d'enquête sont soumises à l'obligation de protéger les données à caractère personnel. Cela a des implications importantes non seulement pour les auditions elles-mêmes, mais aussi pour la rédaction des rapports et l'utilisation politique plus large de leurs conclusions. Ces questions méritent d'être examinées avec soin.

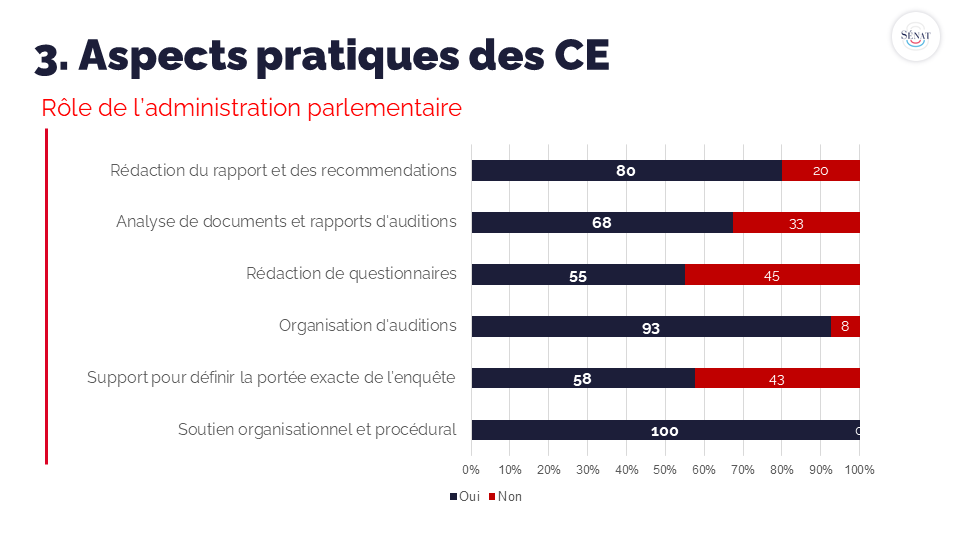

Le rôle de l'administration parlementaire

Il ressort de notre enquête que, dans la très grande majorité des cas, l'administration parlementaire est étroitement associée au fonctionnement des commissions d'enquête au sein des assemblées. Dans l'ensemble des parlements interrogés, elle intervient au minimum pour assurer le soutien logistique et organisationnel des commissions.

Dans plus de la moitié des cas, les services administratifs participent également à la définition précise du champ de l'enquête. Dans deux tiers des assemblées, ils prennent part à l'analyse de la documentation collectée, voire en assurent la conduite. Leur implication peut aller jusqu'à la rédaction du rapport final, voire des recommandations elles-mêmes.

En revanche, les réponses faisant état d'une contribution de l'administration à la rédaction des questionnaires sont moins nombreuses. Cela peut surprendre, notamment au regard de la pratique française, où la rédaction de questionnaires est fréquente.

Enfin, dans tous les parlements, l'administration joue un rôle de soutien sur les questions de procédure. Elle veille au respect du cadre juridique applicable aux commissions d'enquête, et constitueun point de référence pour l'interprétation des règles constitutionnelles ou réglementaires encadrant leurs travaux.

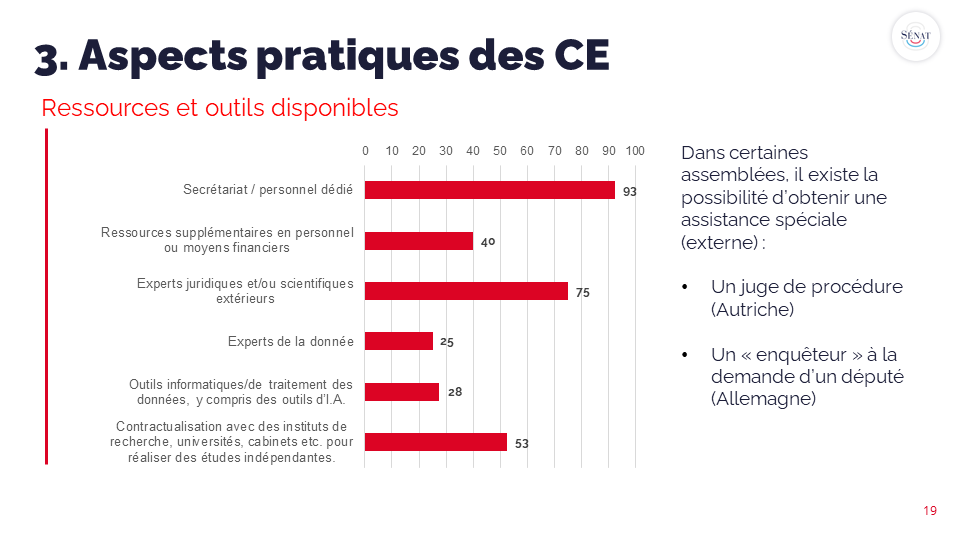

Les ressources et outils mis à disposition des commissions d'enquête

Dans la plupart des assemblées, les commissions d'enquête disposent d'un secrétariat propre, composé de fonctionnaires ou d'agents du parlement. Dans 93 % des cas, une structure administrative dédiée est mise en place.

De nombreux parlements prévoient également des moyens humains supplémentaires, notamment via les groupes politiques. Le recours à des experts extérieurs, juridiques ou scientifiques, est fréquent. Ces experts peuvent intervenir à titre individuel ou dans le cadre de contrats passés avec des instituts de recherche ou des centres universitaires.

En revanche, seuls un quart des parlements déclarent avoir recours à des experts de la donnée, chargés de traiter des volumes importants d'informations, notamment numériques - données chiffrées, courriels en masse, etc. L'utilisation d'outils informatiques de gestion des données, dont des outils, d'intelligence artificielle demeure encore marginale : seuls 28 % des parlements interrogés ont indiqué y avoir recours.

Enfin, certaines configurations nationales présentent des spécificités notables. Dans les systèmes austro-germaniques, on observe un recours formalisé à des expertises extérieures : en Autriche, par exemple, un juge de procédure assiste les travaux de la commission ; en Allemagne, il est possible de recourir à un enquêteur externe.

D. SESSION 1 - LES COMMISSIONS D'ENQUÊTE PARLEMENTAIRES COMME OUTIL DE CONTRÔLE DE L'EXÉCUTIF

1. Les obstacles juridiques à la conduite d'enquêtes parlementaires dans le contexte irlandais, Mme Cathy EGAN (Houses of the Oireachtas - Irlande)

Le thème majeur des discussions d'aujourd'hui est de savoir si les commissions d'enquête parlementaires sont des outils efficaces pour contrôler l'exécutif.

Dans cette contribution, je présenterai le contexte historique et juridique qui a façonné le cadre actuel, l'expérience de la commission d'enquête sur la crise bancaire, les défis juridiques et opérationnels rencontrés et, enfin, les enseignements tirés de cette expérience.

Depuis la fondation de l'État irlandais, les enquêtes parlementaires ont été rares. Seules quelques-unes ont été menées avant les années 2000. L'affaire Abbeylara4(*) a marqué un tournant important. Elle a conduit à la création d'une commission d'enquête parlementaire chargée, entre autres, d'examiner la conduite de la Gardaí et d'évaluer si la situation aurait pu être gérée différemment.

Cette commission d'enquête a été contestée juridiquement par la police, qui a fait valoir que toute décision relative à une faute de sa part devait être prise par un tribunal et non par un organe parlementaire. Dans sa décision Abbeylara rendu en 2002, la Cour suprême irlandaise a statué que les Chambres de l'Oireachtas - le Parlement irlandais - ne disposaient pas d'un pouvoir constitutionnel inhérent leur permettant de rendre des décisions qui portent atteinte à la réputation d'individus. Selon la Cour, ces décisions relèvent exclusivement de la compétence du pouvoir judiciaire. La décision Abbeylara a effectivement entraîné l'arrêt des commissions d'enquête parlementaires en Irlande pendant plus d'une décennie.

En réponse, le gouvernement a cherché à modifier la Constitution afin de permettre le rétablissement de commissions d'enquêtes parlementaires. Cependant, la proposition d'amendement constitutionnel a été rejetée par référendum en 2011, à la suite d'une campagne marquée par une opposition forte et virulente. Des personnalités éminentes du monde juridique ont mis en garde contre les risques d'un pouvoir parlementaire excessif et le référendum a échoué.

En conséquence, le gouvernement a été contraint de travailler dans le cadre constitutionnel existant. Ces efforts ont abouti à la promulgation de la loi de 2013 sur les Chambres de l'Oireachtas (enquêtes, privilèges et procédures) », ci-après dénommée « loi sur les commissions d'enquête ». Cette législation a établi un cadre réglementaire autorisant cinq types distincts d'enquêtes parlementaires :

1. les enquêtes sur des questions législatives - visant à déterminer si une nouvelle loi est nécessaire dans un domaine particulier ;

2. les enquêtes visant à révoquer des titulaires de fonctions officielles - par exemple, pour évaluer si un juge doit être révoqué ;

3. les enquêtes sur la conduite de titulaires de fonctions officielles - telles que l'évaluation des performances du secrétaire général d'un ministère ;

4. les enquêtes sur la conduite des membres de l'Oireachtas - traitant des questions disciplinaires ou éthiques impliquant des parlementaires ;

5. et en fin les enquêtes générales en vertu de l'article 7 - la catégorie la plus large et la plus flexible, permettant d'enquêter sur n'importe quelle question. Elles sont communément appelées commissions d'enquête de l'article 7 « Enquêter, enregistrer, rendre compte ».

Parmi ces cinq types, le premier - les enquêtes législatives - présente un intérêt pratique limité et est rarement utilisé. Les autres sont plus substantiels, mais se concentrent sur des personnes ou des circonstances étroitement définies. La cinquième catégorie, prévue à l'article 7 de la loi, est la seule qui autorise les enquêtes sur des questions d'intérêt public général. Elle offre le champ d'application le plus large, mais reste soumise aux limites strictes du cadre constitutionnel défini par la décision Abbeylara.

La fonction la plus importante d'une enquête parlementaire menée en vertu de l'article 7 de la loi sur les enquêtes est la possibilité de conclure qu'une question particulière - relative aux systèmes, aux pratiques, aux procédures, aux politiques ou à la mise en oeuvre des politiques - aurait dû être traitée différemment. Par exemple, une conclusion pourrait indiquer qu'un organisme de réglementation qui avait le pouvoir légal d'imposer des limites aux dépenses aurait dû exercer ce pouvoir.

La seule enquête menée à ce jour en vertu de la loi sur les enquêtes a été celle de la commission d'enquête sur la crise bancaire, qui a servi de test grandeur nature aux dispositions de la loi. Elle a opéré entre fin 2014 et début 2016, avec pour mandat d'enquêter sur les causes de l'effondrement systémique du système bancaire irlandais. Je faisais partie de l'équipe administrative dédiée, composée de 57 membres à temps plein, chargée de soutenir les travaux de la commission pendant cette période.

La commission d'enquête a représenté un effort institutionnel considérable : elle a coûté plus de 6,5 millions d'euros, a donné lieu à des auditions publiques avec 131 témoins et a nécessité l'examen de plus de 500 000 pages de documentation.

En tant qu'enquête relevant de l'article 7 « Enquêter, enregistrer, rendre compte », cette commission était principalement chargée d'enregistrer les preuves et de rendre compte de ses conclusions. Cependant, elle ne disposait que d'une autorité limitée pour tirer des conclusions factuelles. En vertu de la loi, la commission n'était pas autorisée à établir des conclusions factuelles si les preuves à l'appui étaient contredites par d'autres témoignages.

Il est peu probable qu'une enquête menée en vertu de l'article 7 aboutisse à une conclusion officielle à l'encontre d'une personne. Néanmoins, la loi exige que toutes les enquêtes, quel que soit leur type ou leur portée juridique, respectent les mêmes garanties procédurales strictes. Cela inclut notamment les obligations énoncées à l'article 24 de la loi de 2013 concernant les procédures équitables.

Des règles strictes s'appliquaient également à toute perception potentielle de partialité. Toute suggestion de partialité pouvait entraîner la destitution d'un membre de la commission. Cela nous a obligés à former les membres à adopter une approche neutre et prudente pendant les auditions, en évitant les questions contradictoires ou les pièges. Les apparitions publiques des membres ont également été restreintes pendant toute la durée de l'enquête, ce qui constitue une contrainte inhabituelle dans un contexte politique.

Cette faille structurelle, inhérente à la législation elle-même, a imposé dès le départ des contraintes opérationnelles importantes à l'enquête. Outre ces contraintes systémiques, l'enquête sur le système bancaire a été confrontée à un certain nombre de défis uniques qui ne se poseront peut-être pas lors d'enquêtes futures, notamment la question de la pression du temps et du risque politique.

Dans le cadre de la première enquête menée en vertu de la loi, nous avons été chargés de concevoir l'architecture globale du processus. Cependant, aucune période préparatoire n'a été prévue avant le début de l'enquête. L'urgence politique a imposé un lancement rapide, et nous avons été contraints d'élaborer des cadres procéduraux au cas par cas alors que l'enquête était déjà en cours.

La commission a officiellement commencé ses travaux en décembre 2014. En vertu des règles régissant notre système parlementaire, la Dáil (chambre basse) ne pouvait rester en session au-delà du début du mois de mars 2016. Cependant, la décision de dissoudre le Parlement appartient au Taoiseach et peut être prise à tout moment, généralement à un moment jugé politiquement avantageux, et pas nécessairement à la fin du mandat complet.

Dans notre rapport final, nous avons inclus une proposition de modèle pour la conduite des futures enquêtes parlementaires en Irlande. La recommandation clé était d'établir un processus séquentiel et clairement défini, chaque phase (préparation, enquête, auditions et rapport) se voyant attribuer suffisamment de temps et de ressources. Nous avons préconisé un délai minimum de deux ans pour permettre la bonne exécution de ces étapes, plutôt que de superposer tous les éléments simultanément comme nous avions été contraints de le faire.

Si une autre enquête devait avoir lieu à l'avenir, elle bénéficierait au moins du cadre, de la documentation et des modèles que nous avons élaborés. Bien qu'ils datent maintenant de plus de dix ans, ils restent une référence précieuse.

Un deuxième défi majeur rencontré lors de la commission d'enquête sur le système bancaire concernait le chevauchement avec les procédures pénales en cours. Plusieurs personnes clés faisaient à l'époque l'objet de poursuites pénales liées à la crise bancaire. La Gardaí et le directeur des poursuites publiques (DPP) ont averti que les activités de l'enquête, en particulier la collecte de certains éléments de preuve, pourraient compromettre ces procès pénaux.

Une autre difficulté importante est venue de la découverte tardive de l'article 33AK de la loi sur la banque centrale, qui interdit la divulgation d'informations détenues par la banque centrale. Cette disposition légale n'a été mise en lumière qu'après le début de l'enquête, malgré le caractère décisif des documents de la Banque centrale pour l'objet de l'enquête. Une législation d'urgence a été nécessaire pour modifier cette disposition. Même après la modification, tout document obtenu en vertu de la disposition révisée était soumis à des obligations de confidentialité strictes. L'enquête a été contrainte de mettre au point des protocoles complexes de séparation des données, imprévus au départ, afin de garantir le respect de ces obligations.

L'une des principales recommandations pour les enquêtes futures est l'identification et la résolution précoces de tout obstacle juridique à la production de preuves, une étape qui a malheureusement été négligée dans le cas présenté ici.

Les limites juridictionnelles ont constitué des obstacles supplémentaires. Si les citoyens et résidents irlandais peuvent être contraints de témoigner, bon nombre des principaux acteurs de la crise bancaire, notamment les conseillers et les décideurs, étaient des ressortissants étrangers. À ce titre, la commission n'avait pas le pouvoir légal de les contraindre à coopérer.

Malgré toutes ces difficultés, la commission d'enquête a réussi à publier son rapport final. Le volume I présente les conclusions de la commission et les preuves qui les étayent ; le volume II comprend 28 recommandations procédurales pour les futures commissions d'enquête. La principale d'entre elles est un appel à modifier la loi sur les enquêtes afin de permettre une procédure simplifiée d'enquête, d'enregistrement et de rapport, sans pouvoir de rendre des conclusions à l'encontre de personnes physiques et, par conséquent, avec des obligations procédurales proportionnées. Parmi les autres recommandations figuraient un délai minimum de deux ans pour les enquêtes, un audit réglementaire complet au stade préalable à l'enquête afin d'éviter les obstacles inconnus (tels que l'article 33AK) et un protocole clair régissant les relations entre le directeur des poursuites publiques et les chambres de l'Oireachtas.

En conclusion, les commissions d'enquête parlementaires peuvent-elles constituer un instrument de contrôle efficace en Irlande ? En théorie, oui. Mais dans la pratique, le cadre constitutionnel et législatif actuel les rend rares, lourdes sur le plan procédural et limitées sur le plan juridique, en particulier par rapport aux commissions ordinaires dotées de pouvoirs contraignants. La recommandation en faveur d'une forme d'enquête simplifiée et moins contraignante revient en fait à recommander le retour aux commissions parlementaires permanentes existantes.

2. Les commissions d'enquête bicamérales et le rôle du Sénat italien, M. Luigi GIANNITI (Senato della Repubblica - Italie)

Le pouvoir d'enquête des Chambres est expressément prévu par la Constitution italienne : selon l'article 82, « Chaque chambre du Parlement peut mener des enquêtes sur des questions d'intérêt public ». Le deuxième paragraphe précise en outre les modalités d'exercice de ce pouvoir : « Une commission d'enquête peut mener des investigations et des examens avec les mêmes pouvoirs et les mêmes limites que le pouvoir judiciaire ».

Le cadre constitutionnel fait référence aux commissions d'enquête que « chaque chambre » peut créer, ce qui implique que les commissions peuvent appartenir soit à la Chambre des députés, soit au Sénat. Et pourtant, le Parlement italien mène fréquemment ses enquêtes par le biais de commissions bicamérales. La raison tient à une caractéristique du bicaméralisme italien : le Parlement est composé de deux chambres élues au suffrage direct, avec des lois électorales sensiblement similaires, qui accordent toutes deux leur confiance au gouvernement et participent à parts égales à la fonction législative.

Les commissions d'enquête, un choix de la majorité

Les commissions bicamérales sont généralement établies par la loi, ce qui permet de mieux clarifier leurs pouvoirs. La décision de créer une commission d'enquête est adoptée à la majorité. Lors de la rédaction de la Constitution par l'Assemblée constituante, la possibilité de créer des commissions d'enquête minoritaires (selon le modèle allemand) a été envisagée. Finalement, ce choix n'a pas été retenu.

Tout au long de la première phase de l'histoire républicaine, la décision de procéder à des enquêtes parlementaires était le résultat d'un accord largement partagé entre les partis politiques. Les premières commissions d'enquête des années 1950 ont traité des questions majeures de la société italienne : la pauvreté, le chômage, la condition des travailleurs ou encore les obstacles à la concurrence dans l'économie.

Cet instrument a donc été initialement utilisé par le Parlement pour tenter d'apporter des réponses politiques et législatives à ces problèmes, sur la base de la devise du président Luigi Einaudi « savoir pour décider ».

À partir des années 1960, les enquêtes lancées à des fins législatives ont été accompagnées d'enquêtes politiques sur des événements spécifiques. Dès lors, la question de la relation entre l'exercice du pouvoir d'enquête parlementaire et le pouvoir judiciaire a commencé à se poser.

Commissions bicamérales versus commissions monocamérales

Si l'on retrace l'histoire de la République italienne de 1968 à 1983, toutes les enquêtes ont été menées par des commissions bicamérales : c'étaient les années de la « centralité du Parlement ». Le recours à des commissions bicamérales établies par la loi pour mener des enquêtes était également un signe de la cohésion du système des partis et de sa représentation parlementaire.

En 1971, de nouvelles règles parlementaires ont été approuvées, introduisant les missions d'information. Celles-ci sont devenues l'outil standard utilisé par les commissions (permanentes et temporaires) pour acquérir des connaissances sur les questions relevant de leur compétence, de manière coordonnée et systématique.

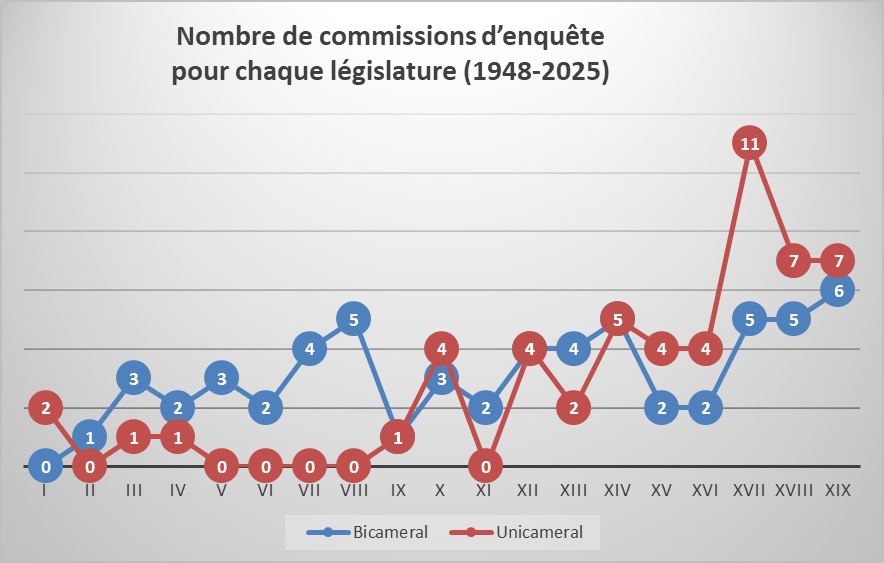

Au cours de la Xe législature (caractérisée par une grande mobilité politique et couvrant toute la durée du mandat constitutionnel de cinq ans, de 1987 à 1992), sept commissions d'enquête ont été créées, soit le nombre le plus élevé à ce jour. Quatre d'entre elles étaient des commissions monocamérales : trois au Sénat et une à la Chambre.

La crise de la « République des partis » (« Repubblica dei partiti ») a atteint son paroxysme au cours de ces années. Il est significatif que, pendant cette législature, le président de la République de l'époque, Francesco Cossiga, ait mis en garde contre le risque d'« activités discordantes et donc improductives, voire carrément nuisibles », en particulier pour les enquêtes concernant « des affaires pour lesquelles des procédures judiciaires sont encore en cours, dans lesquelles il serait gravement inapproprié d'intervenir, même de facto, par des empiétements ou des suggestions inappropriées5(*) ».

Plus récemment, à partir de 1992, les commissions monocamérales ont refait leur apparition. De 1994 à 1996, il y a eu neuf commissions d'enquête : quatre bicamérales et cinq monocamérales, dont trois au Sénat. Depuis lors, les commissions monocamérales sont plus nombreuses que les commissions bicamérales. Le Sénat compte souvent plus de commissions monocamérales que la Chambre des députés.

Au cours de la XVIIe législature (2013-2018), il y a eu quinze commissions d'enquête, et au cours de la XVIIIe législature (2018-2022), il y en a eu douze (cinq bicamérales, trois au Sénat et quatre à la Chambre des députés). L'impression générale est que la fragmentation politique se traduit par un plus grand nombre d'enquêtes (menées pour la plupart par une seule chambre).

Les commissions bicamérales actuellement actives au Parlement italien

Au cours de la législature actuelle, depuis 2022, quatorze commissions ont été créées : six bicamérales, deux monocamérales au Sénat et six monocamérales à la Chambre des députés. Et ce, malgré une réduction d'un tiers du nombre de parlementaires6(*). Il y avait auparavant 630 députés et il y en a aujourd'hui 400, tandis que le nombre de sénateurs élus est passé de 315 à 200, auxquels s'ajoutent cinq sénateurs à vie.

Parmi les commissions bicamérales actuellement en activité, trois poursuivent les travaux des commissions créées dans le passé et traitent de questions générales : la lutte contre la mafia, la gestion des déchets et la question du féminicide (sur ce dernier point, la loi a établi une infraction spécifique). En ce qui les concerne, on peut affirmer qu'il s'agit d'organes parlementaires permanents qui sont constamment renouvelés au début de chaque législature. Cet élément peut être considéré comme controversé en termes d'efficacité et d'opportunité, car il amplifie les risques liés aux commissions d'enquête permanentes « dotées des mêmes pouvoirs et limitations que le pouvoir judiciaire » (voir ci-dessous).

Trois nouvelles commissions ont été créées : deux d'entre elles concernent des questions spécifiques faisant l'objet d'une enquête judiciaire qui ont eu un impact majeur sur l'opinion publique (la disparition de deux jeunes filles dans des circonstances exceptionnelles et une communauté de réinsertion pour mineurs et personnes handicapées), et la dernière concerne la gestion de l'urgence sanitaire causée par la pandémie de Covid. Toutes ont été créées par la loi.

Durée et évolution des responsabilités des commissions d'enquête

Certaines commissions d'enquête se sont limitées à une seule législature. Dans d'autres cas, les commissions chargées de tâches extrêmement ardues ont continué à fonctionner pendant plusieurs législatures. Dans ces cas, l'instrument de la commission bicamérale est toujours utilisé.

L'une de ces commissions est celle chargée d'enquêter sur les activités liées à la mafia (commission antimafia), créée pour la première fois en 1962 (lors de la IIIe législature) et régulièrement confirmée depuis lors, avec des responsabilités qui se sont consolidées au fil du temps.

L'activité d'enquête proprement dite s'accompagne actuellement d'une activité cognitive parallèle, assumant même des fonctions d'élaboration de politiques et de contrôle. Par exemple, la loi n° 22/2023, qui a créé la commission antimafia dans la législature actuelle, lui a confié la tâche d'enquêter sur les relations entre la mafia et les partis politiques, notamment en ce qui concerne la formation des listes électorales. La commission peut également demander des informations au procureur national antimafia et antiterroriste et surveille les tentatives d'influence et d'infiltration de la mafia dans les autorités locales. Cela témoigne clairement de l'importance croissante des tâches confiées aux commissions d'enquête ces derniers temps. En outre, ce type de pouvoirs et de prérogatives particuliers tend à renforcer la tendance à l'autonomie par rapport aux chambres elles-mêmes.

Limites de nature politique : enquêtes parlementaires et pouvoir judiciaire

Un aspect problématique concerne les limites des pouvoirs des commissions d'enquête. En vertu de l'article 82 de la Constitution, comme mentionné ci-dessus, la commission « peut mener des enquêtes et des examens avec les mêmes pouvoirs et les mêmes limites que le pouvoir judiciaire ». Les outils mis à la disposition de cet organe parlementaire sont donc essentiellement ceux de l'enquête pénale. En outre, des outils plus informels, tels que les auditions, peuvent être utilisés. Depuis la Xe législature, c'est-à-dire depuis la fin des années 1980, le problème des relations entre les enquêtes parlementaires et les procédures judiciaires s'est posé à plusieurs reprises. Des commissions d'enquête ont été mises en place et menées simultanément à des procédures judiciaires en cours. L'un de ces cas a donné lieu à un conflit de compétences et à une décision de la Cour constitutionnelle (arrêt n° 26 de 2008). À titre dissuasif, de nombreuses lois instituant des commissions d'enquête ont exclu l'adoption de « mesures concernant la liberté et le secret de la correspondance et de toute autre forme de communication, ainsi que la liberté individuelle »7(*).

Une autre question problématique a été la tentative de la majorité actuelle de condamner les actions des responsables gouvernementaux des législatures précédentes par le biais des commissions d'enquête. À plusieurs reprises, l'opposition a non seulement voté contre le projet de loi instituant la commission d'enquête, mais a même tenté de ralentir ses activités.

Tout comme les autorités judiciaires, les commissions d'enquête parlementaires peuvent ordonner des perquisitions et des saisies. Ces mesures, qui constituent une atteinte à la vie privée, doivent être justifiées par des besoins spécifiques liés à l'enquête. En outre, elles doivent être menées dans le respect des règles du code de procédure pénale régissant la collecte de preuves et des garanties protégeant le suspect, y compris au niveau constitutionnel. D'autres limites à l'utilisation de ces instruments semblent découler de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , dans la mesure où aucun moyen ou recours ne semble exister pour contester la légitimité des saisies et des perquisitions ordonnées par les commissions d'enquête devant une autorité indépendante et impartiale8(*).

3. Les commissions d'enquête parlementaires et le droit de tirage au Sénat français, M. Jean-Pascal PICY, conseiller hors classe à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (Sénat - France)

L'année dernière, j'ai occupé le poste de chef du secrétariat de la commission d'enquête parlementaire sur TotalEnergies, une grande entreprise française d'électricité et de gaz. Cette mission était d'autant plus intéressante que la commission avait été créée à l'initiative de l'opposition. Cela met en évidence une caractéristique distinctive du système parlementaire français, qui diffère significativement du modèle italien. Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, chaque groupe politique appartenant à l'opposition a le droit de créer et de diriger une commission d'enquête par an, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale.

Aujourd'hui, je voudrais vous donner un aperçu du fonctionnement pratique des commissions d'enquête au sein du Parlement français. Ceci comprend une présentation de leur cadre juridique, des conditions pratiques dans lesquelles elles opèrent, des méthodes et techniques qu'elles utilisent, ainsi que les résultats et les mécanismes de suivi associés à leur travail.

Avant la réforme de 2008, seule la loi organique de 1958 réglementait la création et le fonctionnement des commissions d'enquête. Dans ce cadre, chaque chambre du Parlement peut créer sa propre commission d'enquête. Contrairement à l'Italie, les commissions d'enquête bicamérales ne sont pas autorisées en France. L'objectif d'une commission d'enquête est de recueillir des informations soit sur des faits clairement définis, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises publiques. Tous les sujets proposés par un parlementaire ne constituent pas une base légitime pour une enquête ; le champ d'application est strictement limité par la loi. En outre, les commissions d'enquête ne peuvent être créées pour des faits qui font ou ont fait l'objet d'une procédure judiciaire, conformément au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs.

La composition de chaque commission d'enquête reflète l'équilibre politique de la chambre à laquelle elle appartient. Les commissions d'enquête sont des organes temporaires, dont la durée légale est limitée à six mois. Cependant, la procédure de création prend à elle seule souvent au moins un mois, ce qui réduit encore le temps effectif disponible pour l'enquête elle-même. Dans ce délai limité, la commission procède à des auditions obligatoires. Les personnes convoquées pour témoigner sont légalement tenues de se présenter. Dans la pratique, cependant, elles résistent souvent dans un premier temps à ces convocations, invoquant des conflits d'horaires, des obstacles techniques ou des inconvénients généraux. C'est généralement à ce moment-là qu'on leur rappelle la possibilité d'une intervention policière pour les contraindre à se présenter, ce qui constitue un moyen de dissuasion très efficace. En conséquence, les personnes convoquées se conforment presque toujours à la convocation.

Les personnes entendues sont tenues de témoigner sous serment et sont explicitement informées que le parjure et tout acte portant atteinte au caractère solennel de la procédure constituent des infractions pénales. Cette obligation contribue au sérieux avec lequel les témoins abordent les auditions.

Depuis 1991, le principe des auditions publiques est devenu la norme, ce qui permet aux médias de couvrir et de rendre compte des travaux des commissions d'enquête. Certaines auditions peuvent toutefois se tenir à huis clos lorsque des informations classifiées ou confidentielles sont discutées. Une autre prérogative essentielle des commissions d'enquête est le pouvoir d'enquête conféré au rapporteur, qui comprend le pouvoir d'effectuer des inspections sur place et d'accéder à des documents. La perspective d'une visite surprise de sénateurs - souvent accompagnés de membres de la presse - pour saisir des documents exerce une pression considérable sur les entités visées. En conséquence, la menace seule suffit généralement à obtenir la coopération des personnes convoquées ou faisant l'objet d'une enquête.

Il existe deux procédures distinctes permettant la création d'une commission d'enquête parlementaire en France. La première est la procédure standard, en vigueur depuis 1958. Dans le cadre de cette procédure, les sénateurs rédigent d'abord une résolution proposant la création d'une commission d'enquête. Cette résolution est soumise à la commission permanente compétente sur le sujet en question. Après cet examen initial, la commission des lois doit vérifier qu'aucune procédure judiciaire n'est en cours ou n'a eu lieu concernant les mêmes faits. Enfin, la résolution doit être adoptée en séance plénière par le Sénat. Une fois adoptée, la commission est officiellement créée et ses membres sont nommés. Chaque commission d'enquête parlementaire peut compter jusqu'à 23 membres.

Le deuxième mécanisme, introduit par la réforme constitutionnelle de 2008, est le « droit de tirage ». Cette procédure fonctionne comme une sorte de procédure accélérée, permettant à chaque groupe politique de créer une commission d'enquête parlementaire par an. Dans ce cas, la résolution n'est pas soumise à la commission permanente compétente, mais elle est tout de même soumise à l'examen de la commission des lois, qui doit confirmer l'absence de procédures judiciaires passées ou en cours. Contrairement à la procédure standard, il n'y a pas de vote en séance plénière ; le Président du Sénat se contente de prendre acte de la création de la commission. Ce processus accéléré confère à l'opposition un instrument de contrôle important, car la majorité ne peut bloquer la création d'une commission d'enquête exercée en vertu du droit de tirage.

Depuis 2009, les commissions d'enquête créées dans le cadre du droit de tirage se sont souvent concentrées sur des questions sensibles ou controversées. En général, ces commissions sont présidées par un membre de la majorité, tandis que le rapporteur est nommé parmi les membres de l'opposition, c'est-à-dire le groupe politique qui a initié la commission. Cette configuration donne souvent lieu à des débats houleux et attire davantage l'attention des médias. Si ces commissions d'enquête permettent de sensibiliser le public au contrôle parlementaire, elles peuvent également susciter des inquiétudes quant à la politisation des enquêtes. Un exemple notable s'est produit le mois dernier, lorsque le Premier ministre, M. François Bayrou, a été entendu pendant plus de cinq heures par l'Assemblée nationale dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire sur la violence à l'égard des jeunes dans les écoles, y compris l'affaire dite « Bétharram », largement médiatisée. Certains observateurs ont critiqué cette audition, la qualifiant de procès politique plutôt que d'enquête neutre.

La composition d'une commission d'enquête parlementaire suit le principe de la représentation proportionnelle. Les membres désignent collectivement le président et le rapporteur, qui exercent chacun une autorité considérable. Le président est chargé de convoquer les réunions de la commission et de son bureau, de signer les convocations aux auditions et, si nécessaire, de recourir à des mesures coercitives pour garantir la présence des personnes concernées. Le président préside également les auditions et peut engager des poursuites en cas de faux témoignage. Le rapporteur a la priorité pour interroger les témoins et est chargé de rédiger le rapport final. Compte tenu de la nature complémentaire mais distincte de leurs rôles, la relation entre le président et le rapporteur est essentielle au bon fonctionnement de la commission. Lorsque le président appartient à la majorité et le rapporteur à l'opposition, comme c'est souvent le cas dans les commissions créées en vertu du droit de tirage, la collaboration peut s'avérer complexe.

Le bureau de la commission d'enquête comprend le président, le ou les rapporteurs, les vice-présidents et les secrétaires, tous sénateurs, et fait office d'instance de délibération confidentielle. Il définit l'orientation stratégique de l'enquête, règle les différends internes et coordonne la logistique. Lorsqu'une commission d'enquête est lancée en vertu du droit de tirage, le bureau sert également d'organe de conciliation afin de faciliter la coopération entre la majorité et l'opposition, en particulier pendant la phase de rédaction du rapport. En effet, même si l'opposition lance la commission d'enquête, elle ne peut imposer le rapport final, qui doit être adopté à la majorité des voix. Cela oblige souvent le rapporteur à faire des concessions.

Le chef du secrétariat de la commission, qui opère sous l'autorité conjointe du président et du rapporteur et appartient à l'administration parlementaire, joue un rôle central dans l'organisation et l'exécution des activités de la commission. Cela comprend la programmation des réunions, la rédaction des questionnaires et des rapports, l'organisation des visites sur le terrain et la gestion de la communication. Le chef du secrétariat, en particulier, peut aussi servir d'intermédiaire entre le président et le rapporteur afin de maintenir le bon fonctionnement de la commission.

En ce qui concerne les méthodes et techniques utilisées dans le cadre des travaux des commissions d'enquête parlementaires, les auditions sont naturellement l'instrument le plus visible et le plus largement utilisé. La plupart des auditions des commissions d'enquête sont publiques et diffusées en direct. Toutefois, des séances à huis-clos peuvent être organisées lorsque des informations sensibles ou confidentielles sont en jeu, par exemple lorsque des ambassadeurs, des juges ou des responsables d'autorités indépendantes sont appelés à témoigner. La décision de tenir une audition en public ou à huis-clos est prise conjointement par le président et le bureau.

Les questionnaires écrits constituent un autre outil d'enquête essentiel. Ils sont préparés et envoyés par le rapporteur aux personnes convoquées par la commission et aux services ministériels concernés afin d'obtenir des faits et des données précis. Une attention particulière doit être accordée à la confidentialité de certaines informations, qui ne peuvent être rendues publiques. Les réponses à ces questionnaires sont juridiquement et politiquement contraignantes et doivent donc être rédigées avec le plus grand soin.

En outre, le rapporteur a le pouvoir de procéder à des inspections sur place et de demander tout document jugé utile à l'enquête. La simple possibilité de telles visites constitue une puissante incitation à la coopération, garantissant l'exactitude des réponses écrites et la contribution constructive des personnes interrogées aux auditions.

Les membres des commissions d'enquête peuvent également effectuer des visites sur le terrain en France et, dans certains cas, à l'étranger. Celles-ci sont particulièrement utiles dans le cadre d'enquêtes portant sur des événements localisés, tels que des catastrophes naturelles, des accidents industriels ou des dysfonctionnements dans le fonctionnement des services publics. Néanmoins, les pouvoirs d'enquête ne peuvent être exercés au-delà des frontières nationales.

En ce qui concerne les résultats et le suivi des commissions d'enquête, le processus aboutit à l'adoption d'un rapport final. Quelques jours avant la séance de clôture, les membres de la commission ont accès au projet de rapport. Lors de la réunion finale, la commission discute des modifications éventuelles et ensuite un vote a lieu. Comme c'est souvent le cas dans les procédures parlementaires, la majorité détermine le résultat. Lorsque la majorité est à l'origine de la création de la commission d'enquête, elle peut adopter le rapport de manière unilatérale ; toutefois, même dans ce cas, des efforts sont généralement déployés pour obtenir un consensus plus large afin de renforcer la crédibilité du rapport et son impact médiatique.

Une conférence de presse est ensuite organisée pour présenter les conclusions du rapport, mettre en évidence les manquements identifiés et annoncer les recommandations de la commission d'enquête. En règle générale, le rapport final comprend entre dix et vingt recommandations spécifiques visant notamment à modifier la législation ou la réglementation. Dans certains cas, le rapport peut conduire au dépôt d'une proposition de loi ou à la modification d'un projet de loi déjà en discussion. Lorsque des infractions pénales potentielles sont découvertes, la commission d'enquête peut renvoyer l'affaire au ministère de la Justice ou directement au procureur général, déclenchant ainsi une procédure judiciaire.

4. Séance de Questions - Réponses

Lors de la séance de questions-réponses, les participants ont interrogé les orateurs sur les pouvoirs des commissions d'enquête, leurs interactions et leurs différences avec les procédures judiciaires, y compris les règles relatives à la confidentialité et à la publicité, le recours éventuel à des procédures judiciaires pour empêcher une enquête parlementaire de poursuivre ses travaux, les droits individuels des personnes entendues, en particulier lorsque les auditions sont publiques et diffusées en direct, et la possibilité de faire appel lorsque ces droits sont violés, et enfin sur les ressources humaines consacrées aux commissions d'enquête au sein des administrations parlementaires.

E. SESSION 2 - POUVOIRS, MÉTHODES ET TECHNIQUES D'INVESTIGATION

1. Les ressources des commissions d'enquête parlementaires et la méthodologie utilisée pour recueillir des informations, M. Frank RAUE (Bundestag - Allemagne)

En m'appuyant sur mon expérience au sein de quatre commissions d'enquête parlementaires, je voudrais donner un bref aperçu des ressources dont disposent ces commissions et de la méthodologie qu'elles utilisent pour recueillir des preuves.

Les commissions d'enquête parlementaires disposent de trois sources principales de preuves : les documents, les témoins et les experts. Les commissions ont également le pouvoir d'effectuer des inspections sur place, par exemple dans des installations utilisées pour stocker des déchets nucléaires, bien que ces visites ne soient pas courantes. Dans la pratique, le travail d'enquête consiste principalement à collecter et à examiner des documents, à interroger des témoins et à consulter des experts en la matière.

Les auditions de témoins sont généralement basées sur des documents que la personne entendue a rédigés, signés ou reçus. Par conséquent, l'une des toutes premières mesures prises par une commission nouvellement créée consiste à adopter une série de résolutions demandant la présentation de documents par les organes gouvernementaux concernés. Ces résolutions se fondent sur des motions présentées par un ou plusieurs groupes parlementaires. Il convient de noter que si une telle motion est soutenue par au moins un quart des membres de la commission, celle-ci est tenue de l'adopter.