- I. Politique migratoire et asile : faits

et chiffres

- A) Asile et politique migratoire sont des

compétences partagées entre les États membres et l'Union

européenne

- B) État des lieux de l'immigration et de

l'asile dans l'Union européenne et en France

- 1) Les franchissements irréguliers des

frontières extérieures de l'Union européenne

(source : Frontex)

- 2) L'évolution des demandes d'asile

(sources : agence européenne de l'asile et ministère de

l'intérieur)

- 3) L'éloignement des étrangers en

situation irrégulière (sources : Eurostat et

ministère de l'intérieur)

- 1) Les franchissements irréguliers des

frontières extérieures de l'Union européenne

(source : Frontex)

- A) Asile et politique migratoire sont des

compétences partagées entre les États membres et l'Union

européenne

- II) La proposition de règlement

« retour »

- A) De la directive « retour »

au règlement « retour »

- B) La proposition de règlement

« retour »

- 1) L'uniformisation des procédures de retour

au niveau européen :

- 2) La volonté de faciliter et

d'accélérer les décisions de retour :

- 3) L'harmonisation et la préservation des

droits fondamentaux des étrangers faisant l'objet d'une décision

de retour :

- 4) Les positions des acteurs institutionnels et

associatifs

- 1) L'uniformisation des procédures de retour

au niveau européen :

- C) La position de la commission des affaires

européennes du Sénat

- 1) Un soutien de principe à la proposition

de règlement « retour » et au pacte sur la

migration et l'asile, et une vigilance sur la cohérence entre leurs

dispositifs et leurs calendriers de mise en oeuvre

- 2) Le respect de l'avis motivé

n° 159 du Sénat du 27 juin 2025

- 3) Sur les dispositions de la proposition de

règlement visant à rendre les procédures de retour plus

efficaces

- a) L'extension de la définition des

« pays de retour » (article 4)

- b) Les interdictions d'entrée et les

règles spécifiques concernant les étrangers en situation

irrégulière présentant un risque de sécurité

(article 10 et 16)

- c) Une demande d'assouplissement du choix entre

retour volontaire et retour forcé (articles 12 et 13)

- d) Sur la possibilité d'organiser le retour

des étrangers en situation irrégulière dans des

« centres de retour » situés dans des pays tiers

(article 17)

- e) Sur l'intérêt supérieur de

l'enfant (articles 18 à 20)

- f) Sur l'obligation de coopération des

étrangers en situation irrégulière faisant l'objet d'une

opération de retour (articles 21 et 22)

- g) Sur l'assouplissement des modalités de

placement en rétention (articles 29 à 35 et article 43)

- h) Les moyens nécessaires à la

politique des retours (articles 43 et 45)

- i) La dimension externe de la politique

migratoire

- a) L'extension de la définition des

« pays de retour » (article 4)

- 4) Des clarifications nécessaires pour

l'effectivité de la réforme

- a) Le maintien de l'exclusion des interdictions du

territoire français (ITF) du champ d'application du cadre juridique

européen des « retours » (article 2)

- b) L'instauration d'un examen de

vulnérabilité des étrangers en situation

irrégulière (article 6) :

- c) L'assistance juridique et la

représentation en justice des étrangers faisant l'objet d'une

décision de retour (articles 25 et 26) :

- d) La nécessité de laisser aux

autorités compétentes des États membres le soin de fixer

l'effet suspensif des décisions de retour (article 28) :

- e) Le souhait de ne pas alourdir la

procédure de réadmission (articles 36 et 37)

- a) Le maintien de l'exclusion des interdictions du

territoire français (ITF) du champ d'application du cadre juridique

européen des « retours » (article 2)

- 5) Les observations de Mme Audrey Linkenheld

- 1) Un soutien de principe à la proposition

de règlement « retour » et au pacte sur la

migration et l'asile, et une vigilance sur la cohérence entre leurs

dispositifs et leurs calendriers de mise en oeuvre

- A) De la directive « retour »

au règlement « retour »

- III) Les propositions de règlement relatives

aux concepts de « pays d'origine sûr » et de

« pays tiers sûr »

- A) Pays d'origine sûrs et pays tiers

sûrs, des concepts pouvant être utilisés par les

autorités des États membres chargées de l'asile pour

accélérer ou rejeter le traitement d'une demande d'asile

- B) Le contenu des propositions de règlement

COM(2025) 186 final et COM(2025) 259 final

- C) La position de la commission des affaires

européennes du Sénat

- A) Pays d'origine sûrs et pays tiers

sûrs, des concepts pouvant être utilisés par les

autorités des États membres chargées de l'asile pour

accélérer ou rejeter le traitement d'une demande d'asile

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'Union européenne, qui dispose d'une compétence partagée avec les États membres en matière d'asile, de politique migratoire et de surveillance des frontières, a adopté un cadre juridique renouvelé, le pacte sur la migration et l'asile, en mai 2024.

Ce cadre juridique, qui doit entrer en application en juin 2026, a pour principaux objectifs de lutter contre les franchissements irréguliers des frontières extérieures de l'Union européenne, qui étaient à la hausse entre 2016 et 2024, de procéder à une harmonisation des procédures d'asile au niveau européen, de renforcer la solidarité européenne dans leur accueil, et de conforter la dimension externe de la politique migratoire européenne.

Cependant, la question migratoire demeure au coeur du débat public dans les États membres de l'Union européenne et se focalise en particulier sur le « retour » des étrangers en situation irrégulière et des demandeurs d'asile déboutés.

En conséquence, une majorité d'États membres, relayée à plusieurs reprises par le Conseil européen depuis février 2023, a demandé une refonte de la directive « retour » jugée par eux inadaptée, ainsi que la possibilité de recourir plus facilement aux concepts de « pays d'origine sûr » et de « pays tiers sûr » dans les procédures d'asile. Ces positions sont en revanche dénoncées par les organisations non gouvernementales (ONG) de défense des migrants.

Dans ce contexte, la Commission européenne a présenté trois textes : il s'agit de :

· la proposition de règlement COM(2025) 101 final, en date du 11 mars 2025, qui tend à remplacer la directive « retour » par un cadre normatif nouveau, uniformisant les pratiques des États membres, afin, selon la Commission européenne, d'« accélérer et simplifier la procédure [de retour des étrangers en situation irrégulière], d'assurer des retours dans la dignité »1(*) ;

· la proposition de règlement COM(2025) 186 final modifiant le règlement (UE) 2024/1148 en ce qui concerne l'établissement d'une liste des pays d'origine sûrs, en date du 16 avril 2025 ;

· la proposition de règlement COM(2025) 259 final modifiant le règlement (UE) 2024/1148 précité en ce qui concerne l'application du concept de « pays tiers sûr », en date du 20 mai 2025.

Précisons que la proposition de règlement « retour » a déjà fait l'objet d'un avis motivé2(*), adopté par le Sénat le 27 juin dernier, au titre du contrôle de subsidiarité, sur le rapport des sénateurs Audrey Linkenheld et André Reichardt.

Dans cet avis, le Sénat a constaté que la proposition de règlement ne respectait pas le principe de subsidiarité, en particulier :

· car la proposition n'est accompagnée d'aucune analyse d'impact ;

· parce que la Commission européenne a choisi de remplacer l'actuelle directive 2008/115/CE par un règlement, ce qui aura pour effet de limiter la marge d'appréciation des États membres et de marginaliser les parlements nationaux des États membres dans la définition du cadre juridique européen ;

· en raison de l'instauration envisagée d'une reconnaissance mutuelle des décisions de retour des États membres (article 9), qui constituerait une source de contentieux et de charges administratives supplémentaires pour les services compétents ;

· du fait de l'usage abusif des actes d'exécution pour définir plusieurs dispositifs importants de la proposition, tels que la « décision de retour européenne » (article 7) ou la reconnaissance mutuelle obligatoire déjà évoquée.

*

Après avoir établi un rapide état des lieux de l'immigration et de l'asile dans l'Union européenne et en France (I), la commission des affaires européennes du Sénat a examiné attentivement la proposition de règlement « retour » et recommande d'adopter à son sujet une proposition de résolution européenne, au titre de l'article 88-4 de la Constitution, afin de compléter et de conforter l'efficacité des procédures de retour (II). Sa proposition de résolution entend aussi préciser le champ d'application des concepts de « pays d'origine sûr » et de « pays tiers sûr » en matière d'asile, dans le respect des compétences des États membres (III).

I. Politique migratoire et asile : faits et chiffres

A) Asile et politique migratoire sont des compétences partagées entre les États membres et l'Union européenne

Le traité de Lisbonne a mis en place un espace de liberté, de sécurité et de justice dans lequel les États membres et l'Union européenne jouissent d'une compétence partagée (article 67 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)). Ce partage ne doit cependant pas porter « atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure » (article 72 du TFUE).

Dans ce cadre, l'Union européenne développe une politique visant à « assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures » (article 77, alinéa premier, b), du TFUE), mais aussi « une politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire » (article 78)3(*) et une « politique commune de l'immigration » (article 79)4(*).

B) État des lieux de l'immigration et de l'asile dans l'Union européenne et en France

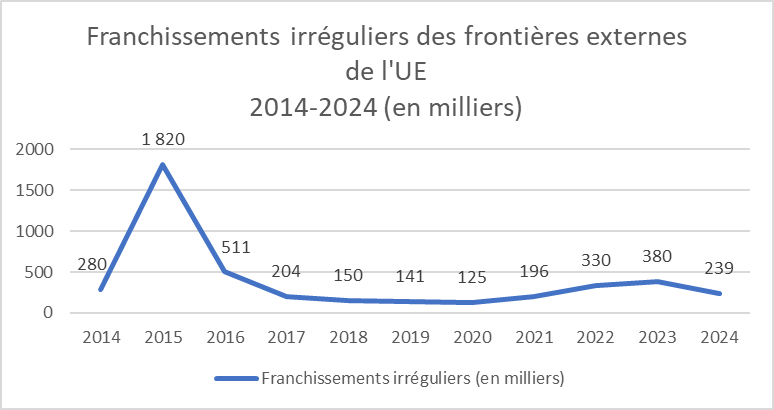

1) Les franchissements irréguliers des frontières extérieures de l'Union européenne (source : Frontex)

Les franchissements irréguliers des frontières vers l'Union européenne ont baissé de 22 % au cours des neuf premiers mois de 2025, pour un total de 133 400, selon les données préliminaires recueillies par Frontex.

Les principales tendances sont les suivantes :

· une forte baisse des franchissements irréguliers est enregistrée sur les routes de l'Afrique de l'Ouest (- 58 %), des Balkans occidentaux (- 47 %) et de la frontière terrestre orientale (- 36 %) ;

· la Méditerranée centrale est la route la plus fréquentée, représentant près de 40 % de toutes les entrées irrégulières cette année ;

· la Méditerranée occidentale a connu une augmentation de 28 % des entrées irrégulières ;

· les nationalités les plus fréquemment identifiées lors des franchissements proviennent des États suivants : Bangladesh ; Égypte ; Afghanistan.

En 2023, les franchissements irréguliers des frontières extérieures de l'Union européenne avaient enregistré leur niveau le plus élevé depuis 2016, avec environ 380 000 franchissements irréguliers.

Mais, en 2024, le nombre de ces franchissements irréguliers a fortement diminué avec un peu plus de 239 000 franchissements constatés.

Source : Frontex

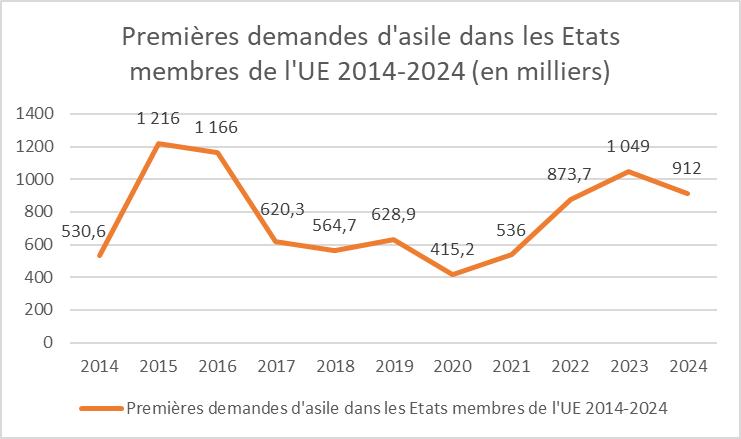

2) L'évolution des demandes d'asile (sources : agence européenne de l'asile et ministère de l'intérieur)

En 2024, un peu plus de 900 000 demandeurs d'asile issus de pays tiers hors Union européenne ont effectué une première demande de protection internationale dans l'un des États membres de l'Union européenne, en baisse de 13 % par rapport à 2023, mais dans une tendance haussière sur plusieurs années.

Les nationalités syrienne et vénézuélienne étaient les plus fréquemment recensées parmi ces demandeurs.

Concernant l'année 2025, entre janvier et juin, selon l'agence européenne de l'asile, les États membres ont enregistré 399 000 demandes d'asile, soit une baisse de 23 % par rapport au premier semestre 2024. Cette évolution s'explique par la forte diminution du nombre de demandes émanant de Syriens (25 000), qui a chuté de deux tiers (- 66 %).

En effet, pendant une décennie, les Syriens ont toujours été la nationalité la plus représentée parmi les demandeurs d'asile dans l'Union européenne, et l'Allemagne, le principal pays d'accueil. Or, en décembre 2024, Hayat Tahrir al- Sham (HTS) s'est emparé de Damas, mettant fin au régime de Bachar el Assad. En mars 2025, un gouvernement de transition a été formé, ce qui a incité les États-Unis à lever la plupart des sanctions et à retirer HTS de leur liste des organisations terroristes. En octobre 2025, la Syrie a organisé ses premières élections législatives, certes restrictives, marquant une étape importante dans le redressement du pays. Dans ce contexte, un grand nombre de Syriens arrivés en Europe expriment désormais l'espoir de rentrer dans leur pays pour le reconstruire.

A contrario, comme l'avait souligné le Sénat dans sa résolution européenne sur les femmes afghanes, adoptée sur le rapport des sénatrices Audrey Linkenheld et Elsa Schalck5(*), la condition des femmes afghanes se dégrade rapidement. Cette dégradation a conduit la Cour de justice de l'Union européenne6(*) et le Haut-commissariat aux réfugiés de l'ONU à considérer que le traitement réservé aux femmes afghanes par le régime taliban constituait une persécution. Ceci conduit désormais les femmes afghanes qui bénéficiaient auparavant d'une protection subsidiaire à présenter des demandes répétées afin d'obtenir le statut de réfugié.

De même, l'aggravation de la crise économique et politique au Venezuela et les violences des gangs en Haïti sont à l'origine de demandes d'asile en hausse de la part des ressortissants de ces pays.

L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et la France étaient les principaux pays de demande d'asile. Pendant quelques mois, début 2025, la France a été la première destination des premières demandes d'asile mais cette place est désormais de nouveau celle de l'Allemagne.

Source : Eurostat.

En France, selon le ministère de l'intérieur, les demandes d'asile étaient, en 2024, en baisse de 5,7 % par rapport à 2023, avec 157 552 demandes. Il s'agit, selon le ministère de l'intérieur, de la première baisse observée depuis la pandémie de Covid-19.

70 284 demandes ont été finalement acceptées (+15,4 % en un an), ce qui établit le taux de protection moyen en France à 49,4 %.

En 2025, les principales nationalités des demandeurs d'asile sont les suivantes : ukrainienne (13 269 ; +291 %) ; afghane (10 259 ; - 38 %) ; congolaise (RDC) (9 296 ; + 5,5 %) ; guinéenne (7 856 ; - 25,3 %) et ivoirienne (6 868 ; - 28,2 %).

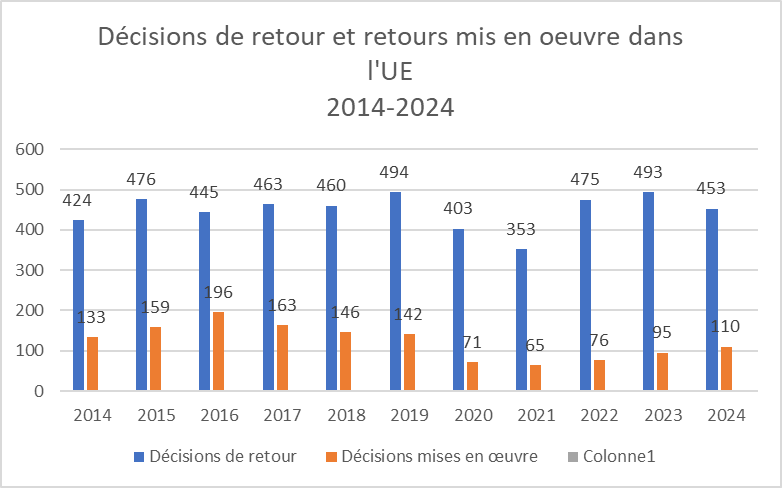

3) L'éloignement des étrangers en situation irrégulière (sources : Eurostat et ministère de l'intérieur)

a) Les éloignements d'étrangers en situation irrégulière dans l'Union européenne, en 2024 :

· 123 655 ressortissants de pays tiers ont vu leur entrée refusée à l'une des frontières extérieures (+0,3 % par rapport à 2023) ;

· 918 925 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés dans un État membre (- 27,4 % par rapport à 2023), dont 249 155 en Allemagne et 142 190 en France ;

· 453 380 étrangers en situation irrégulière ont fait l'objet d'une décision de retour (en baisse de 7,3 % par rapport à 2023), dont 128 250 en France, 57 075 en Allemagne et 51 025 en Espagne. Les principales nationalités des étrangers en situation irrégulière concernés étaient : algérienne (37 465) ; marocaine (31 555) et syrienne (27 055) ;

· 110 385 étrangers en situation irrégulière ont été éloignés vers un pays tiers conformément à une décision de retour (en hausse de 19,3 % par rapport à 2023), dont 15 230 par les autorités allemandes, 14 685 par les autorités françaises et 9 910 par les autorités suédoises ;

· selon la Commission européenne, « à l'heure actuelle, seuls quelque 20 % des ressortissants de pays tiers ayant reçu l'ordre de quitter l'Union obtempèrent. »7(*)

Sources : Note sur l'approche commune dans la politique de retour, de Mmes Costica Dumbrava et Anja Radjenovic au nom du Service de recherche du Parlement européen (EPRS) d'octobre 2024 et statistiques d'Eurostat (mai 2025)

b) Les procédures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière en France :

1) Les dispositions du droit français :

Le droit français distingue plusieurs types de décisions d'éloignement :

· l'obligation de quitter le territoire français (ou OQTF)8(*), qui correspond au champ d'application des décisions de retour du droit européen, peut être assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français9(*), et est prise par le préfet. L'OQTF doit être en principe motivée et notifiée à l'intéressé. Elle peut être exécutée d'office. Les catégories d'étrangers protégés contre une OQTF, assez nombreuses jusqu'à l'adoption de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 « pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration » 10(*), ont été réduites à la seule exclusion des mineurs de dix- huit ans11(*). Comme le prévoit la directive, la décision portant OQTF prévoit en principe un délai de départ volontaire, qui a été uniformément fixé à 30 jours12(*) et peut imposer certaines obligations visant à éviter tout risque de fuite de l'intéressé pendant la période de départ volontaire (obligation de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé) ;

· l'expulsion, qui est décidée par l'autorité administrative (préfet ou ministre de l'intérieur) à l'encontre d'un étranger âgé de plus de 18 ans en situation irrégulière et représentant une menace pour l'ordre public.

Avant toute décision d'expulsion, la personne visée doit être convoquée par une commission d'expulsion, composée du président du tribunal judiciaire du département concerné, d'un magistrat désigné par l'assemblée générale de ce tribunal et d'un conseiller de tribunal administratif, afin d'être entendu et de caractériser la menace qu'elle représente. La commission d'expulsion rend ensuite un avis sur le projet d'expulsion (en principe dans un délai d'un mois). De là, si une décision d'expulsion est prise, la personne visée peut être renvoyée de force hors de France, sauf si une décision de justice l'interdit. La décision d'expulsion précise s'il s'agit d'une expulsion immédiate ou d'une expulsion différée ;

· la peine d'interdiction du territoire français (ITF) : l'interdiction du territoire français (ITF) est une peine complémentaire qui peut être prononcée par le juge pénal, à titre définitif ou pour dix ans au plus, contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à trois ans ou d'un délit pour lequel cette peine est prévue (articles L. 131-30 et L. 131-30-2 du code pénal). Elle entraîne de plein droit la reconduite de la personne condamnée à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion.

En outre, la personne qui fait l'objet d'une décision d'éloignement peut être assignée à résidence dans les conditions prévues aux articles L. 731- 1 et suivants du CESEDA. Cette assignation à résidence est organisée aux frais de la personne concernée dans un lieu choisi par l'administration. Elle vise à permettre l'exécution d'une décision d'éloignement ou à s'adapter à un report de cette exécution. Elle court en principe pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois (soit 135 jours) ; dans certains cas, sa durée maximale peut aller jusqu'à un an13(*), voire ne pas être limitée dans le temps14(*).

Cependant, l'autorité administrative compétente peut plutôt décider de placer un ressortissant de pays tiers faisant l'objet d'une OQTF en rétention administrative si l'intéressé n'offre pas de « garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante » pour assurer cette exécution15(*).

Par exception, un étranger mineur, même accompagnant un majeur, ne peut pas être placé en rétention16(*).

Ce temps de rétention doit être « strictement nécessaire » au départ de la personne concernée. La période de rétention doit s'effectuer dans un centre fermé ou, à défaut, dans une zone isolée d'un établissement pénitentiaire.

La durée de rétention est en principe de quatre jours17(*) mais elle peut être ensuite prolongée plusieurs fois18(*) par le magistrat du siège du tribunal judiciaire compétente si l'OQTF n'a pas pu être exécutée dans les délais requis19(*), à condition que la durée maximale de la rétention n'excède pas quatre-vingt-dix jours20(*).

2) Le taux de d'exécution des OQTF et des expulsions : un enjeu fort

En France, selon les dernières données de la commission des finances du Sénat21(*), le taux d'exécution des obligations de quitter le territoire français (OQTF), qui constituent les « décisions de retour » en droit français, est très faible, même s'il progresse lentement. Il était de 10 % en 202322(*), de 11,4 % en 2024 et de 10,6 % sur le début de l'année 2025.

Certes, comme le rappelle le ministère de l'intérieur, il convient d'utiliser un tel taux, qui rapporte annuellement le nombre d'éloignements effectivement réalisés au nombre d'obligations de quitter le territoire français (OQTF) prononcées, avec prudence : tout d'abord, ce taux est le résultat du grand nombre d'OQTF prises par les autorités françaises, qui est sensiblement supérieur aux décisions de retour prises par les autorités compétentes des autres États membres (130 000 par an, contre 60 000 en Allemagne, 50 000 en Espagne ou 30 000 en Italie). En effet, la loi française impose aux autorités compétentes d'adopter systématiquement une OQTF à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière

De plus, certaines OQTF sont finalement abrogées par l'administration ou annulées par la justice. Par ailleurs, plusieurs OQTF peuvent concerner une même personne. L'éloignement effectif des personnes visées peut aussi être empêché par l'absence de liaison aérienne vers certains pays en guerre ou hostiles (Russie ; Ukraine ; Afghanistan...). Enfin, ce dispositif ne comptabilise pas certains départs volontaires d'étrangers faisant l'objet d'une OQTF.

Néanmoins, comme le soulignait la Cour des comptes dans son rapport sur la politique de lutte contre l'immigration irrégulière, paru en janvier 2024, la mise en oeuvre des OQTF fait face à un « enchaînement d'obstacles structurels » fréquemment constatés23(*):

· les difficultés des services compétents à identifier les étrangers en situation irrégulière faisant l'objet d'une OQTF ;

· le refus fréquent des éloignements forcés via des vols commerciaux, de la part des personnes concernées et des compagnies aériennes. Le comportement du ressortissant de pays tiers concerné peut effectivement faire obstacle à la bonne exécution de l'OQTF (destruction de documents confidentiels ; dissimulation d'identité...).

Il faut aussi mentionner24(*) les difficultés d'obtention de laissez-passer consulaires (LPC) délivrés par les consulats des pays d'origine des personnes concernées. Ainsi, en 2023, seuls 30 % des LPC demandés par les préfectures aux consulats concernés ont été délivrés en temps utiles.

Aussi, selon le ministère de l'Intérieur, en prenant en compte ces différents facteurs, le taux d'exécution « redressé » se situait plutôt à 21,3 % en 2024 (en hausse de 4,9 %).

Malgré ce constat, le nombre d'OQTF exécutées par an place la France en tête des pays européens. Il est proche de 15 000 en 2024 (contre environ 10 000 en 2022 et 2023). Ce nombre augmente de 39 % par rapport à 202325(*).

Il faut aussi noter qu'en 2024, 12 856 retours forcés ont été exécutés, soit une hausse de l'ordre de 9,7 % par rapport à 2023.

Au total, les éloignements d'étrangers en situation irrégulière (21 601 en 2024) poursuivent leur tendance à la hausse continue depuis 2020 (+ 26,7 % par rapport à 2023 et +74,4 % par rapport à 2020).

Les principales nationalités représentées parmi les ressortissants éloignés sont les suivantes : algérienne (2 999 ; +171%) ; géorgienne (1 844 ; +12,3%) ; marocaine (1 658 ; +50,2%) ; albanaise (1 423 ; -1,10%) et tunisienne (1 295 ; +46%).

Notons enfin que le faible taux d'exécution des OQTF contraste avec celui des expulsions, prononcées pour des raisons de menaces graves à l'ordre public. En 2025, 42 % des expulsions ont été exécutées (sur 539 arrêtés d'expulsions prononcés au 30 juin 2025, 228 ont été pour l'heure exécutés). Par ailleurs, le nombre de mesures d'expulsion exécutées en retour forcé a augmenté de 47 % entre 2024 et 2025.

II) La proposition de règlement « retour »

Comme déjà indiqué, la révision de la directive « retour » était attendue de longue date par une majorité d'états membres et par la Commission européenne, et a fait l'objet d'un avis motivé du Sénat, le 27 juin dernier, sur le rapport des sénateurs Audrey Linkenheld et André Reichardt, au nom de la commission des affaires européennes.

A) De la directive « retour » au règlement « retour »

1) La directive « retour » 2008/115/CE26(*) fait l'objet de multiples critiques

La directive 2008/115/CE, qui est entrée en vigueur en 2010, pose aujourd'hui des règles européennes d'harmonisation minimale. Elle s'applique sans préjudice de dispositions nationales plus favorables et doit respecter les droits fondamentaux, en particulier « l'intérêt supérieur de l'enfant » 27(*), la vie familiale28(*) et l'état de santé du ressortissant devant faire l'objet d'une décision de retour. Elle doit aussi respecter le « principe de non-refoulement », posé par la Convention de Genève des Nations-Unies (28 juillet 1951)29(*) pour protéger les réfugiés.

À titre principal, la directive 2008/115/CE :

· a posé une définition européenne du « retour ». Ce dernier est défini comme « le fait, pour le ressortissant d'un pays tiers, de rentrer - que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé, soit, dans son pays d'origine », soit « dans un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux », soit, encore, « dans un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d'un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis » ;

· prévoit que l'autorité ou juridiction compétente doit prendre « une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ». Cette décision entraîne en principe l'éloignement du ressortissant concerné ;

· affirme le principe du retour volontaire de l'étranger en situation irrégulière dans un État membre. En effet, en principe, la décision de retour doit fixer à l'égard du ressortissant concerné un délai de retour volontaire, qui peut varier entre 7 jours et 30 jours à compter de la notification de la décision (ce qui signifie qu'aucun départ n'est possible dans les 7 premiers jours). La période de 30 jours peut être prolongée en fonction des circonstances30(*).

Par exception, la directive prévoit que les États membres « peuvent s'abstenir » d'accorder un tel délai dans trois circonstances : risque de fuite de la personne visée par la décision de retour ; rejet d'une demande de séjour manifestement infondée ou frauduleuse ; danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité intérieure31(*). Dans ces trois cas, les États membres peuvent alors prendre « toutes les mesures nécessaires » pour l'exécution de la décision, mais de manière « proportionnée ». En outre, les décisions de retour peuvent être assorties d'une décision d'interdiction d'entrée (dans les États membres de l'Union européenne). La durée maximale d'une telle décision est de cinq ans ;

· ouvre le droit aux personnes faisant l'objet d'une décision de retour, de contester cette dernière devant une autorité administrative ou une juridiction indépendante. Celle-ci peut alors suspendre temporairement l'exécution de la décision. L'intéressé doit alors avoir la possibilité de bénéficier d'un conseil juridique et d'une représentation juridique et, en cas de besoin, d'une assistance linguistique (qui peuvent être gratuits si la législation nationale le prévoit)32(*). Enfin, plusieurs principes fondamentaux sont applicables aux ressortissants de pays tiers visés par une décision de retour : maintien de l'unité familiale, droits aux soins médicaux d'urgence et au traitement indispensable des maladies, accès des mineurs au système éducatif de base, prise en compte des besoins particuliers des personnes vulnérables33(*) ;

· permet le placement en rétention administrative d'un ressortissant de pays tiers en situation irrégulière dans un État membre et faisant l'objet d'une décision de retour, dans deux cas explicitement visés par l'article 15 de la directive : le risque de fuite de la personne concernée ou le constat que cette dernière fait tout pour empêcher la procédure d'éloignement.

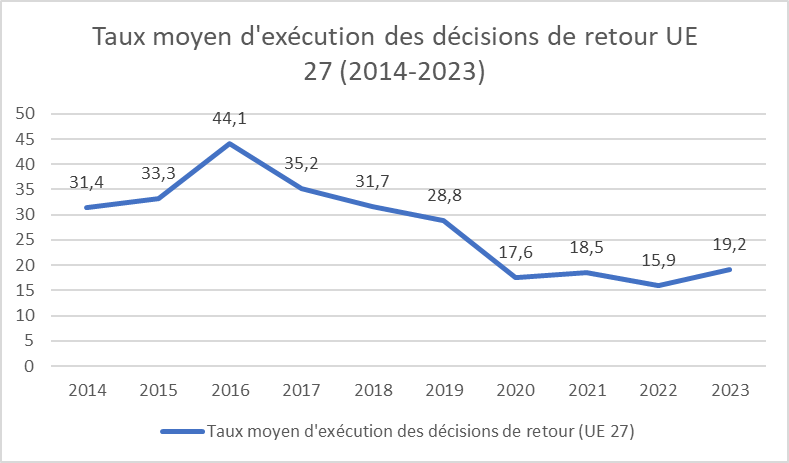

2) Un bilan mitigé

En premier lieu, une majorité d'États membres et la Commission européenne estiment depuis plusieurs années que la faiblesse du taux de « retour effectif » (qui était, pour rappel, de 20 % dans les États membres de l'UE en 2024) justifie la révision d'une directive, désormais considérée comme inadaptée.

Pour la Commission européenne en effet, le cadre juridique européen actuel est synonyme de « manque de coopération des ressortissants de pays tiers, qui peuvent résister, fuir ou entraver d'une autre manière les efforts de retour » et d'une « coopération insuffisante de la part de pays tiers en ce qui concerne la réadmission de leurs ressortissants ». En outre, pour elle, le principal défaut de la directive « retour » reste de laisser « une grande marge de manoeuvre aux législations nationales pour mettre en oeuvre les règles de l'Union européenne et aux juridictions nationales pour les interpréter. »

Ceci engendre, selon elle, « des procédures inefficaces au niveau national », une grande complexité des opérations de retour, et une « longueur des procédures administratives », ainsi que « l'absence de politique crédible en matière de retour forcé. »

Pour rappel, comme l'a précisé son avis motivé du 27 juin 2025, précité, le Sénat ne partage pas ce constat exclusivement négatif de la Commission européenne sur les législations nationales des états membres, dont la diversité est consubstantielle à la répartition des compétences prévue par les traités. Il souligne également que l'absence d'analyse d'impact pour illustrer ces allégations affaiblit la démonstration de la Commission.

En second lieu, en France, pour les motifs mentionnés supra, le taux d'exécution des obligations de quitter le territoire français (OQTF) est encore plus faible (autour de 10 %)34(*). Or, la politique de lutte contre l'immigration irrégulière a un coût (1,8 milliard d'euros et 16 000 fonctionnaires mobilisés).

3) Après plusieurs années d'hésitations et de débats, une majorité d'États membres et la Commission européenne souhaitent adopter rapidement un cadre juridique afin de faciliter les retours

a) Une première réforme avortée en 2018

Dès septembre 2018, la Commission européenne avait présenté une première tentative de « refonte » de la directive 2008/115/CE (proposition de directive COM(2018) 634). Cette proposition prévoyait en particulier :

· l'établissement d'une liste de critères européens pour caractériser les risques de fuite et mouvements secondaires non autorisés d'un migrant faisant l'objet d'une décision de retour dans un État membre ;

· l'obligation, pour le ressortissant de pays tiers visé par une décision de retour, de coopérer avec les autorités compétentes en charge de son application ;

· la suppression du délai minimal de 7 jours à compter de la notification d'une décision de retour pour le retour ;

· l'octroi de garanties suffisantes pour qu'un migrant faisant l'objet d'une décision de retour puisse effectivement contester cette dernière par un recours contentieux (délai de 5 jours pour déposer ce recours, effet suspensif automatique du recours dans le cas où la compatibilité entre la procédure concernée et le principe de non- refoulement n'a pas pu être examinée...) ;

· l'extension aux cas de menaces pour l'ordre public ou la sécurité nationale des situations permettant le placement d'une personne en rétention administrative ;

· l'instauration d'une procédure de retour simplifiée à la frontière.

Cependant, si cette proposition a été validée par le Conseil de l'Union européenne, elle n'a jamais pu être adoptée par le Parlement européen, alors très divisé sur ce dossier.

b) Entre 2018 et aujourd'hui, plusieurs réformes européennes ont été mises en oeuvre pour faciliter les retours à droit constant

Ne trouvant pas d'accord pour une révision globale de la directive « retour », les États membres et l'Union européenne ont, par défaut, procédé au réaménagement, « au fil de l'eau » du cadre normatif européen, sous une pression politique constante alors que les franchissements irréguliers des frontières extérieures de l'Union européenne augmentaient sensiblement entre 2016 et 2023.

Quatre réformes principales doivent être signalées à cet égard :

· le mandat de l'agence Frontex, agence européenne de garde- frontières et de garde-côtes, a été renforcé pour lui confier un rôle plus important dans les opérations de retour. Frontex a désormais une mission étendue de coordination et de soutien (financier, logistique, opérationnel) des opérations de retour des États membres35(*). Elle peut même déployer des équipes affectées aux opérations de retour, de sa propre initiative et avec l'accord de l'État membre concerné, ou à la demande de ce dernier ;

· la Commission européenne a présenté, le 10 février 2021, une stratégie européenne du retour volontaire36(*). Cette dernière a prévu la nomination d'un coordinateur de l'Union européenne chargé des retours, la mise en place de nouveaux outils (outil d'aide à la réintégration, programme de formation pour les conseillers « retour » ...) et un renforcement du soutien financier de l'Union européenne aux retours volontaires, qui sont plus efficaces et moins coûteux que les retours forcés pour les États membres37(*).

Cette initiative a été complétée, en 2023, par une stratégie dédiée à la politique de retour38(*). Dans ce document, la Commission européenne appelait à adapter cette politique afin d'augmenter le nombre de retours effectifs, de mettre en oeuvre des procédures plus rapides et d'organiser des retours conformes aux droits fondamentaux. Plusieurs pistes étaient mises en avant : accompagner systématiquement la décision mettant fin au séjour régulier d'une personne par une décision de retour, mieux articuler les procédures de retours volontaires et de retours forcés, identifier et surmonter les causes du manque de coopération de certains pays tiers, travailler sur les obstacles spécifiques au retour des criminels étrangers condamnés, numériser la procédure de retour... ;

· les États membres et l'Union européenne s'emploient également à créer des partenariats mutuellement avantageux avec des pays tiers. Ils ont fait du développement de la dimension externe de la politique migratoire, une priorité politique et présentent désormais un « front uni » face aux pays tiers d'origine et de transit des migrants irréguliers, afin de négocier avec eux des accords mutuellement bénéfiques. Dans ces accords, les pays tiers concernés s'engagent à prévenir les départs de migrants irréguliers vers l'Europe, moyennant un soutien financier, ainsi que des coopérations dans des politiques sectorielles, mais aussi, en cas de réticence, des restrictions dans l'octroi de visas à ses nationaux.

En pratique, cette dimension a connu un véritable essor pendant la présidence française de l'Union européenne (PFUE), en 2022, avec la mise en place du Mécanisme de coordination opérationnelle de la dimension extérieure des migrations (Mocadem), structure de coordination souple regroupant les États membres, le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et la Commission européenne, pour établir des évaluations conjointes des « pays tiers cibles » et définir ensemble les leviers opérationnels pour agir auprès d'eux.

À titre d'exemple, un mémorandum d'entente sur un partenariat stratégique global entre l'Union européenne et la Tunisie a été signé le 16 juillet 2023. Ce partenariat repose sur l'engagement de la Tunisie à bloquer les départs de migrants irréguliers vers l'Europe depuis ses ports, moyennant le développement de la coopération bilatérale dans les domaines de l'agriculture, de l'économie circulaire ou du numérique (projet Medusa d'interconnexion sous- marine) et un soutien financier (appui budgétaire de 150 millions d'euros versés en mars 2024) ;

· enfin, en mai 2024, le pacte sur la migration et l'asile, présenté en septembre 2020, a été définitivement adopté, mettant en place (à compter du 12 juin 2026) une approche globale entre politique migratoire, politique de l'asile et contrôles aux frontières.

À titre principal, le pacte sur la migration et l'asile comprend :

· un dispositif de « filtrage »39(*) des migrants irréguliers « à la frontière » d'une durée maximale de 7 jours. À l'issue d'un « filtrage », les migrants seront orientés, soit vers une procédure d'asile de droit commun40(*), soit vers une procédure d'asile à la frontière41(*), soit vers une procédure de retour à la frontière dans leur pays d'origine ;

· l'actualisation de la base de données européenne Eurodac, qui recense les demandes d'asile, en y intégrant désormais l'identité des demandeurs d'asile et leurs données biométriques, ainsi que celle des ressortissants de pays tiers ayant franchi irrégulièrement les frontières extérieures de l'Union européenne ;

· des garanties supplémentaires pour les demandeurs d'asile (information ; évaluation indépendante de la procédure ; hébergements spécifiques pour les familles avec mineurs...), moyennant une obligation de coopération avec les autorités compétentes, des aménagements aux règles de leur prise en charge42(*), et une solidarité européenne accrue entre États membres43(*) ;

· une adaptation des règles du pacte en cas de crise migratoire menaçant les États membres ou l'Union européenne (ex : délais allongés pour le « filtrage » ou les opérations de retour à la frontière).

Cependant, le pacte devait être complété par une actualisation des règles européennes de « retour » des étrangers en situation irrégulière. Dans ce contexte, en mai 2024, 15 États membres44(*) demandaient à la Commission européenne « d'identifier, d'élaborer et de proposer de nouveaux moyens et de nouvelles solutions pour prévenir l'immigration irrégulière vers l'Europe ».

Fort de ces constats, au niveau européen, le Conseil européen45(*) a souligné, dans chacune de ses réunions depuis 2023, la nécessité de réviser la directive « retour » pour simplifier et accélérer les procédures de retour.

En réponse à ces appels, dans ses orientations politiques pour le mandat 2024- 2029 de la Commission européenne, Mme Ursula von der Leyen estimait que l'Union européenne avait « besoin d'une approche commune sur la question des retours, afin de les rendre plus efficaces et plus dignes »46(*). Dans le document publié simultanément47(*), elle fixait quatre objectifs à la réforme : accélérer et simplifier la procédure de retour, assurer des retours dans la dignité, numériser la gestion des dossiers, veiller à ce que les décisions de retour bénéficient d'une reconnaissance mutuelle dans toute l'Europe.

En complément, dans une lettre adressée aux chefs d'État et de gouvernement des États membres, datée du 14 octobre 2024, la présidente de la Commission européenne proposait à l'Union européenne de se concentrer sur dix points d'action, dont :

· la mise en oeuvre d'une « approche commune sur le retour » ;

· la poursuite de la mise en place de partenariats stratégiques avec des pays tiers « clés » comprenant un volet migratoire, sur le modèle des accords signés avec la Tunisie ou la Libye ;

· l'exploration de la possibilité de développer des centres de retour (« return hubs ») hors de l'Union européenne.

Ces orientations ont été confirmées par le Conseil européen, qui, dans ses conclusions du 17 octobre 2024, a appelé à une « action résolue à tous les niveaux pour faciliter, accroître et accélérer les retours depuis l'Union européenne, en utilisant l'ensemble des politiques, instruments et outils dont l'Union européenne dispose à cet effet, y compris la diplomatie, le développement, le commerce et les visas » et a invité « la Commission à présenter d'urgence une nouvelle proposition législative. »

Afin de mettre en oeuvre rapidement cette ambition, la réforme du dispositif européen sur les retours a été inscrite au programme de travail de la Commission européenne pour 2025, présenté le 11 février dernier. En pratique, la proposition de règlement a été présentée un mois plus tard par la Commission européenne (le 11 mars 2025).

|

Une réforme de la législation française intervenue en janvier 2024 Dans leur rapport n° 433 (2022-2023) rédigé au nom de la commission des lois lors des débats en première lecture sur la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, les rapporteurs du Sénat, la sénatrice Muriel Jourda, aujourd'hui présidente de la commission des lois, et le sénateur Philippe Bonnecarrère, précisaient que « l'assouplissement du régime de protection » contre les OQTF restait « à parfaire ». La loi adoptée a eu ainsi pour objectifs de faciliter l'éloignement des étrangers qui représentent une menace grave pour l'ordre public, d'étendre la possibilité de prononcer une interdiction du territoire français (ITF) et de supprimer la quasi- totalité des protections dont bénéficiaient certains étrangers irréguliers (étranger arrivé en France avant ses 13 ans, conjoint de Français...) contre une OQTF. Par exception, les mineurs étrangers ne peuvent faire l'objet d'une procédure d'éloignement. Par ailleurs, le ministère de l'intérieur a décidé, en août 2022, de donner la priorité à l'éloignement des individus qui présentent une menace à l'ordre public. |

B) La proposition de règlement « retour »

La proposition de règlement « retour » tend à uniformiser les procédures de retour au niveau européen et à accélérer l'exécution des décisions de retour tout en préservant les droits fondamentaux des étrangers en situation irrégulière.

1) L'uniformisation des procédures de retour au niveau européen :

En premier lieu, il faut d'abord noter que la Commission européenne a présenté une proposition de règlement au lieu d'une directive. Considérant que la diversité des législations nationales est la principale cause des faiblesses actuelles de procédures de retour, elle a proposé un règlement d'effet direct et d'application immédiate par les États membres, afin d'éviter des lois nationales de transposition et de mettre en oeuvre la réforme au plus vite. Comme déjà indiqué, le Sénat a, dans son avis motivé du 27 juin 2025, exprimé son désaccord avec cette évolution, d'autant plus que le propre document de travail publié par les services de la Commission européenne, le 16 mai dernier (p. 35), confirme que l'option retenue par la Commission « pourrait être mise en oeuvre soit par une directive, soit par un règlement ».

En deuxième lieu, les décisions de retour des États membres devraient être transmises par l'intermédiaire du système d'information Schengen (SIS) sous un format unique appelé « décision de retour européenne », dont le contenu serait défini par un acte d'exécution de la Commission européenne48(*) (article 7).

En troisième lieu, alors que les États membres ont aujourd'hui la possibilité de reconnaître les décisions de retour des autres États membres et de les mettre en oeuvre, cette possibilité serait transformée en obligation, au plus tard le 1er juillet 2027, également par un acte d'exécution de la Commission européenne. Par exception, un État membre pourrait invoquer un motif d'ordre public pour ne pas reconnaître une décision. L'exécution d'une décision de retour d'un État membre par un autre État membre donnerait lieu à compensation financière. Un autre acte d'exécution préciserait le montant et les modalités pratiques de cette compensation financière.

2) La volonté de faciliter et d'accélérer les décisions de retour :

À cet égard, la proposition de règlement :

· étend la définition du « pays de retour », qui peut être aujourd'hui soit le pays d'origine de l'étranger en situation irrégulière, soit un pays de transit, soit un autre pays vers lequel l'intéressé a choisi de retourner volontairement et sur le territoire duquel il a été admis, serait élargie. Cette notion couvrirait désormais aussi soit, un pays tiers où l'étranger en situation irrégulière concerné a sa résidence habituelle, soit un pays tiers où l'intéressé a le droit d'entrer et de séjourner, soit un « pays tiers sûr » ou son « premier pays d'asile » au sens du règlement (UE) 2024/1348, au sujet desquels la demande de protection internationale du ressortissant de pays tiers concerné a été rejetée, soit, enfin, un pays tiers avec lequel il existe un accord ou un arrangement en vertu duquel ce ressortissant a été accepté (article 4) ;

· prévoit, comme déjà précisé, de rendre obligatoire la reconnaissance mutuelle des décisions de retour des États membres, aujourd'hui facultative. En pratique, cette obligation serait instituée sur la base d'une évaluation, par un acte d'exécution à compter du 1er juillet 2027 (article 9) ;

· allonge la durée maximale des interdictions d'entrée, qui accompagnent les décisions de retour dans certains cas (ex : risque pour la sécurité), de cinq à dix ans (articles 10 et 11) ;

· maintient le principe du départ volontaire de l'étranger en situation irrégulière faisant l'objet d'une décision de retour mais définit quatre exceptions pour lesquelles l'éloignement forcé sera la règle : l'étranger en situation irrégulière faisant l'objet d'une décision de retour refuse de coopérer avec les autorités compétentes de l'État membre concerné ; il se rend dans un autre État membre sans autorisation ; il représente des risques pour la sécurité ; il n'a pas quitté le territoire de l'État membre concerné dans le délai prévu pour son départ volontaire (article 12) ;

· instaure un régime spécifique de « retour » pour les étrangers présentant un risque pour la sécurité (extension de la durée possible de l'interdiction d'entrée à vingt ans ; placement en rétention possible dans un établissement pénitentiaire et pour une durée excédant le maximum de 24 mois ; absence d'effet suspensif des recours contre une décision de « retour ») (article 16) ;

· ouvre la possibilité aux États membres d'éloigner les étrangers en situation irrégulière vers un pays tiers susceptible de les accueillir dans un « centre de retour » et ayant passé avec eux un accord ou un « arrangement » (article 17) ;

· institue une obligation de coopérer applicable aux étrangers faisant l'objet d'une décision de retour pendant toute la procédure de retour avec les autorités compétentes, dont le défaut serait sanctionné (ex : suppression d'allocations ; saisie de documents de voyage...) et prévoit des mesures visant à garantir leur disponibilité pour les opérations de retour (assignation à résidence ou dans une zone géographique) (articles 21 à 23) ;

· définit au niveau européen le « risque de fuite » d'un étranger en situation irrégulière : ce risque serait caractérisé lorsqu'un étranger faisant l'objet d'une décision de retour s'est rendu ou a tenté de se rendre, sans autorisation, dans un autre État membre, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision de retour ou d'éloignement dans un autre État membre que celui dans lequel il séjourne irrégulièrement, ou encore, si l'intéressé n'a pas respecté les mesures de limitation de circulation imposées pour faciliter son retour (article 30) ;

· étend le champ d'application de la rétention administrative à trois nouveaux cas (étrangers présentant un risque pour la sécurité (visés à l'article 16) ; rétention nécessaire pour établir ou confirmer l'identité ou la nationalité d'une personne ; non-respect des mesures alternatives à la rétention par une personne) et allonge la durée maximale de rétention (de 12 à 24 mois) (articles 29 à 35).

3) L'harmonisation et la préservation des droits fondamentaux des étrangers faisant l'objet d'une décision de retour :

La proposition de règlement rappelle d'abord aux États membres qu'ils devront respecter les droits fondamentaux des étrangers en situation irrégulière, leur droit d'accès à une protection internationale et le principe de non-refoulement, quand ils appliqueront ses dispositions (article 5).

L'article 18 de la proposition souligne également que « l'intérêt supérieur de l'enfant est un considération primordiale » dans l'application de la réforme.

En outre, la proposition :

· prévoit un « examen de la vulnérabilité » d'un étranger en situation irrégulière, dès la première vérification de sa situation dans un État membre en vue de l'exécution de la procédure de retour (article 6) ;

· instaure un mécanisme de contrôle indépendant des procédures de « retour » dans les États membres (article 15) ;

· révise les modalités d'application du droit à l'information des étrangers en situation irrégulière, en particulier en prévoyant leur information, à toutes les étapes, sur la procédure de retour, sur leurs droits et obligations, et sur les programmes de réintégration (article 24) ;

· révise les modalités de l'assistance juridique et de la représentation en justice des étrangers faisant l'objet d'une décision de retour (préparation du recours ou de la demande de contrôle, dont, au minimum, les actes de procédure et, en cas d'audience, la participation à cette audience) et précise les conditions de la gratuité de ces prestations (article 25) ;

· affirme le droit au recours effectif des étrangers faisant l'objet d'une décision de retour contre cette dernière et prévoit que l'exécution d'une telle décision serait suspendue pendant le délai de 14 jours pendant lequel ce recours peut être exercé (articles 26 à 28) ;

· entend renforcer les droits des étrangers placés en rétention dans l'attente de l'exécution de la décision de retour qui les concerne (accès à un espace en plein air ; contacts possibles avec leur famille, leurs représentants légaux et les autorités consulaires compétentes ; mesures spécifiques pour les personnes vulnérables ; placement en dernier ressort des mineurs non accompagnés et des familles en rétention) (articles 34 et 35).

Enfin, l'article 36 de la proposition de règlement lierait la prise d'une décision de retour exécutoire et l'engagement systématique d'une procédure de réadmission. Son article 45 rappellerait en outre le rôle de soutien de l'agence Frontex aux opérations de retour menées par les États membres.

4) Les positions des acteurs institutionnels et associatifs

a) Les négociations interinstitutionnelles avancent

Comme les rapporteurs de la commission des affaires européennes ont pu le constater lors de leur déplacement à Bruxelles, la proposition de règlement « retour » recueille, dans ses grandes lignes, l'assentiment d'une majorité d'États membres au Conseil et les négociations menées sous l'impulsion de la présidence danoise du Conseil avancent à un bon rythme.

Un point de blocage subsiste toutefois et semble difficile à lever : les États membres demeurent en effet profondément divisés entre partisans d'une reconnaissance mutuelle obligatoire (Bulgarie ; Croatie ; Espagne ; Estonie ; Hongrie ; Lettonie ; Pologne ; Slovaquie), les États membres souhaitant un compromis rapide pour vite mettre en oeuvre la réforme (Estonie ; Irlande ; Italie ; Lituanie ; Malte ; Portugal ; Suède), et ceux qui sont opposés à une telle évolution (France ; Allemagne ; Autriche ; Belgique ; Finlande ; Luxembourg ; Pays-Bas ; République tchèque ; Slovénie).

Dans une moindre mesure, le statut des « centres de retour », prévus à l'article 17, suscite plusieurs interrogations juridiques et financières (ces centres doivent-ils être établis uniquement par accords bilatéraux engageant les États membres ou pourraient-ils aussi être « portés » par l'Union européenne ? Ces centres pourraient-ils bénéficier de financements européens ? Faut-il maintenir une exemption du dispositif au profit des mineurs non accompagnés ?). À ces interrogations, la France défend l'idée d'accords bilatéraux contraignants sans intervention de l'Union européenne et en excluant les mineurs du dispositif.

Malgré ces débats, la présidence danoise espère parvenir à une orientation générale du Conseil sur ce texte en décembre prochain.

Simultanément, le rapporteur de la commission des libertés civiles du Parlement européen (LIBE), le député européen néerlandais Malik Azmani (Renew), a souhaité soutenir les dispositions du texte qui entendent renforcer l'efficacité des procédures de retour tout en veillant au respect effectif des droits des personnes concernées.

Il a proposé :

- de soutenir les procédures de retour permettant de transférer des étrangers en attente d'éloignement, dans des « centres de retour » situés dans un pays tiers et de prévoir que les accords ou arrangements à l'origine de ces transferts puissent être signés soit par un État membre, soit par l'Union européenne (article 17) ;

- d'insister sur le rôle de soutien de Frontex. Préfigurant la révision du mandat de l'agence, qui doit intervenir en 2026, elle souhaite aussi lui confier le soin d'assurer la surveillance des opérations d'éloignement des États membres au titre des droits fondamentaux, en intégrant le mécanisme de contrôle prévu par l'article 15 en son sein ;

- de conditionner les opérations à la prise en compte de la vulnérabilité des personnes et à l'intérêt supérieur de l'enfant (article 21) ;

- d'en rester au dispositif actuel de la directive 2008/115/CE concernant l'effet suspensif des recours contre les décisions de retour (qui laisse chaque juridiction compétente avec la possibilité de fixer ou non un tel effet suspensif, au cas par cas ; article 28) ;

- d'affirmer que le placement en rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière doit être une mesure prise en dernier ressort (article 31 nouveau).

b) La prudence du HCR :

Par la voix de son représentant en France, M. Paolo Artini, le Haut-commissariat aux réfugiés de l'ONU (HCR) a d'abord rappelé le contexte difficile dans lequel la réforme proposée était négociée, avec une Europe « encerclée de crises » (Ukraine ; Moyen-Orient ; Afghanistan ; Sahel...) et un contexte budgétaire très complexe pour le HCR.

Il a ensuite affirmé que la réforme de la directive « retour » était un « pas positif vers la création d'un cadre européen plus cohérent et plus efficace ». Il a aussi rappelé l'importance d'un système de retour efficace pour un véritable examen des situations individuelles, un retour digne et sûr des personnes et le bon fonctionnement du régime de protection internationale.

À cet égard, le HCR approuve les modalités d'accès à l'assistance juridique et à la représentation en justice des personnes, de la prise en considération prioritaire de « l'intérêt supérieur de l'enfant » et de la création d'un mécanisme de contrôle indépendant du respect des droits fondamentaux pendant les opérations d'éloignement.

Il a, en revanche, expliqué que le HCR demandait des clarifications sur le système des « centres de retour », a appuyé l'instauration d'un effet suspensif automatique pendant le délai ouvert pour contester une décision de retour devant les juridictions et souligné l'importance de promouvoir des mesures alternatives à la rétention.

c) Les motifs d'inquiétude des avocats et des acteurs associatifs

Les rapporteurs de la commission des affaires européennes ont auditionné le Conseil national des barreaux (CNB), représenté par Mme Laurence Roques, sa référente de la commission Libertés et droits de l'Homme, qui a rendu un rapport sur ce texte le 13 juin dernier.

Mme Roques a d'abord dénoncé l'absence d'analyse d'impact pour accompagner la proposition et souligné le risque de multiplication des contentieux susceptible d'être engendré par la réforme.

Prenant acte de l'article 5, qui impose aux États membres de respecter les droits fondamentaux en appliquant les règles européennes de retour, elle a cependant estimé que cet article pourrait viser plus explicitement la charte européenne des droits fondamentaux et la convention de Genève de 1951.

Elle a aussi fait part des nombreuses interrogations sur le dispositif « imprécis » de l'article 17, qui font écho aux débats précités, et sur le risque de non-respect du principe de non-refoulement.

Le CNB a également attiré l'attention des rapporteurs sur les risques, pour la défense des personnes faisant l'objet d'une décision de retour, liés aux conditions d'accès restrictives à l'assistance juridique gratuite (cette gratuité pouvant être exclue par les États membres si le requérant est considéré comme ayant des ressources suffisantes, mais aussi si la requête intervient en appel ou en cassation...). Il s'est enfin élevé contre la possibilité d'exclure la gratuité de l'assistance juridique lorsque le recours de la personne est « considéré comme n'ayant aucune chance d'aboutir » (article 25).

Enfin, entendues au cours d'une table ronde par les rapporteurs de la commission des affaires européennes (le 20 octobre 2025), les ONG de défense des migrants Amnesty international, la Cimade et Forum réfugiés ont exprimé leur vive préoccupation au sujet d'une réforme que la Cimade qualifie de « réforme de la honte »49(*).

Les trois ONG concernées ont, ensemble, dénoncé l'absence d'analyse d'impact. Elles ont aussi considéré que la procédure de reconnaissance mutuelle obligatoire était dangereuse car elle pouvait permettre l'éloignement d'une personne en situation irrégulière dans un État membre mais susceptible d'être régularisée dans un autre, et que le « flou » du système des « centres de retour » pouvait conduire à des refoulements. Elles ont aussi souligné que les débats sur ce paquet de textes mettaient un peu de côté - et à tort - les enjeux de la mise en application du pacte sur la migration et l'asile.

Amnesty International et la Cimade ont aussi déploré l'allongement de la durée maximale de rétention, la Cimade estimant que ce texte faisait de la rétention la procédure de droit commun.

La Cimade a par ailleurs estimé que la proposition abaissait les droits procéduraux des personnes concernées et que ses auteurs « instrumentalisaient » la notion d'ordre public pour prendre des mesures contraignantes, « assimilant, en fait, les étrangers à des délinquants ».

Seul point positif signalé par Forum réfugiés : l'instauration d'un mécanisme de contrôle indépendant des droits fondamentaux dans les procédures d'éloignement, l'association considérant que le Défenseur des droits avait vocation à y siéger.

C) La position de la commission des affaires européennes du Sénat

À titre préliminaire, il convient de préciser que les rapporteurs désignés par la commission des affaires européennes, en l'espèce, M. Ronan Le Gleut (Les Républicains ; Français établis hors de France) et Mme Audrey Linkenheld (groupe socialiste, écologiste et républicain (SER)), après un travail d'audition rigoureux, une analyse commune des propositions de règlement et des échanges nourris, ont constaté qu'ils ne pouvaient se mettre d'accord sur un projet de résolution commun.

La proposition de résolution européenne présentée ci-après résulte donc des seules recommandations du sénateur Ronan Le Gleut, au nom de la majorité sénatoriale.

Les positions que Mme Linkenheld a souhaité défendre sont rappelées après cette présentation.

1) Un soutien de principe à la proposition de règlement « retour » et au pacte sur la migration et l'asile, et une vigilance sur la cohérence entre leurs dispositifs et leurs calendriers de mise en oeuvre

La proposition de résolution européenne :

· dans une remarque globale, demande que les négociations en cours sur les trois propositions préservent les équilibres politiques, institutionnels et financiers arrêtés lors de l'adoption du pacte ;

· confirme l'approbation du Sénat au pacte sur la migration et l'asile, en ce qu'il met en place une approche globale européenne entre politique migratoire, politique de l'asile et contrôles aux frontières, et à la proposition de règlement « retour » parce qu'elle doit le compléter utilement pour accroître l'efficacité des retours ;

· constate en effet la faiblesse du taux d'exécution des décisions de retour, qui est de 24 % dans l'Union européenne et de 10 % en France, en 2024, tout en relevant, pour la France, une augmentation de 39 % des obligations de quitter le territoire français (OQTF) exécutées entre 2023 et 2024 ;

· prend note des obstacles récurrents à une mise en oeuvre efficiente des décisions de retour, en particulier la difficulté à identifier la personne qui fait l'objet de la décision, l'absence de liaison aérienne avec certains pays en crise, le refus de certains pays tiers d'origine de délivrer les laissez-passer consulaires indispensables à la réadmission de leurs ressortissants, et de la spécificité de la situation de la France, qui adopte beaucoup plus de décisions de retour que les autres États membres (130 000 contre 60 000 environ en Allemagne) ;

· souligne la nécessité de disposer de « systèmes de retour opérationnels », étant donné, comme le souligne le Haut-commissariat aux réfugiés des Nations Unies (HCR)50(*), que « le retour sûr et digne des personnes dont on estime qu'ils n'ont pas besoin d'une protection internationale est essentiel au bon fonctionnement du régime de protection internationale » et à la crédibilité des politiques migratoires des États membres ;

· rappelle qu'une majorité d'États membres, le Conseil européen, à plusieurs reprises, et la Commission européenne, ont souhaité la révision de la directive « retour », afin de mieux prendre en compte les enjeux d'ordre public, d'adapter le cadre normatif européen au regard de la jurisprudence abondante de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans ce domaine, et de simplifier l'organisation des retours dans le respect de la dignité humaine.

2) Le respect de l'avis motivé n° 159 du Sénat du 27 juin 202551(*)

a) La dénonciation de l'absence d'analyse d'impact et du choix d'un règlement

La proposition de résolution européenne demande le respect de l'avis motivé n° 159 du Sénat du 27 juin 2025, adopté sur le rapport des sénateurs Audrey Linkenheld et André Reichardt au nom de la commission des affaires européennes, qui a été adopté sur la proposition de règlement « retour ».

En conformité avec cet avis, la proposition de résolution européenne dénonce de nouveau l'absence d'analyse d'impact pour accompagner et justifier la présente réforme car cette absence empêche de fait d'évaluer la nécessité et la pertinence de cette dernière. La proposition recommande également d'accompagner chaque proposition de règlement et de directive par une analyse d'impact, conformément à son rapport d'information sur la « dérive normative de l'Union européenne »52(*).

Toujours en cohérence avec l'avis motivé n° 159 précité, la présente proposition de résolution réaffirme son opposition au choix politique de la Commission européenne de présenter un règlement en lieu et place de l'actuelle directive « retour ». En premier lieu car la réforme envisagée pourrait être présentée sous la forme d'une directive. En deuxième lieu, parce que ce remplacement va entraîner une très forte restriction de la marge d'appréciation des États membres, alors même que ces derniers sont les premiers responsables de la politique migratoire, ainsi que la marginalisation des parlements nationaux de l'Union européenne dans l'élaboration des règles de retour européennes. En troisième et dernier lieu, parce qu'un règlement étant d'effet direct et d'application immédiate, il y aurait un risque de « paralysie » des procédures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière, si aucune période transitoire n'est prévue. La présente proposition recommande donc la fixation d'une telle période transitoire (pour deux ans). En pratique, dans les négociations en cours au Conseil, la présidence danoise du Conseil semble défendre une position similaire.

b) L'opposition à la reconnaissance mutuelle obligatoire des décisions de retour

La proposition de résolution européenne, à la suite de l'avis motivé n° 159 précité, insiste sur l'opposition du Sénat au dispositif de l'article 9 de la proposition de règlement « retour » qui instituerait, à compter du 1er juillet 2027 par un acte d'exécution de la Commission européenne, une reconnaissance mutuelle obligatoire des décisions de retour entre États membres.

En effet, cette procédure ferait peser sur, les États membres comme la France, qui sont la destination de nombreux « mouvements secondaires », la charge de la mise en oeuvre des décisions de retour prises par d'autres États membres, au risque d'une « embolie » des services préfectoraux. Comme l'a précisé un amendement de Mme Audrey Linkenheld, co-rapporteure, accepté par la commission des affaires européennes lors de ces débats sur la proposition de résolution européenne, qui ont eu lieu le 20 novembre dernier, la reconnaissance mutuelle obligatoire des décisions de retour risque d'engendrer un très grand nombre de contentieux. Elle pourrait aussi « déresponsabiliser » les États membres auteurs de la décision, au risque de perturber l'équilibre entre « responsabilité » et « solidarité » de chaque État membre négocié dans le pacte.

Elle constituerait aussi une source de ralentissement des procédures, nécessitant de nombreux échanges transfrontières afin de s'assurer de la sécurité juridique de l'éloignement et des droits de la personne (pour vérifier l'identité de la personne en cause ; pour obtenir la décision de retour de l'autre État membre...), dans un contexte où la jurisprudence Adrar de la Cour de justice de l'Union européenne53(*) a déjà bouleversé l'équilibre de la procédure en imposant aux juridictions appelées à contrôler la légalité d'un placement en rétention d'un étranger en situation irrégulière en vue de son éloignement, de vérifier systématiquement si le principe de non-refoulement ne s'opposait pas à ce dernier.

Enfin, combinée aux hypothèses de retour « forcé » de certaines personnes, la reconnaissance mutuelle obligatoire remettrait en cause la possibilité, pour la France, d'exercer un contrôle à ses frontières intérieures, pourtant prévu par le code frontières Schengen, en interdisant la réadmission d'étrangers en situation irrégulière en provenance d'États frontaliers dès lors qu'ils auraient fait l'objet d'une décision de retour de leur part.

3) Sur les dispositions de la proposition de règlement visant à rendre les procédures de retour plus efficaces

a) L'extension de la définition des « pays de retour » (article 4)

Sur ce point, la présente proposition de résolution européenne soutient l'extension de la définition des « pays de retour », considérant qu'elle va permettre de renforcer l'efficacité des procédures de retour en diversifiant les pays partenaires dans lesquels un étranger en situation irrégulière pourra être éloigné dans le respect des droits fondamentaux.

b) Les interdictions d'entrée et les règles spécifiques concernant les étrangers en situation irrégulière présentant un risque de sécurité (article 10 et 16)

La proposition de résolution européenne soutient l'institution, aux articles 10 et 16, de règles spécifiques pour les étrangers en situation irrégulière faisant l'objet d'une décision de retour et présentant également un risque pour la sécurité. Elle approuve également l'allongement de la durée maximale des interdictions d'entrée, de cinq à dix ans, et la possibilité, en cas de nécessité, de prolonger cette durée maximale par échéances successives de cinq ans.

c) Une demande d'assouplissement du choix entre retour volontaire et retour forcé (articles 12 et 13)

Estimant que la logique binaire de la proposition de règlement entre retours volontaires et retours forcés est trop rigide, en cohérence avec l'objectif général d'amélioration des procédures de retour, la proposition de résolution souhaite assouplir ce dispositif en renvoyant le choix de la procédure de retour à mettre en oeuvre, aux autorités compétentes des États membres, sur la base d'un examen de la situation individuelle du ressortissant de pays tiers concerné. Il s'agit d'une évolution de bon sens.

d) Sur la possibilité d'organiser le retour des étrangers en situation irrégulière dans des « centres de retour » situés dans des pays tiers (article 17)

La présente proposition de résolution précise d'abord que cette disposition répond à l'appel lancé en mai 2024, par 15 États membres54(*) « d'identifier, d'élaborer et de proposer de nouveaux moyens et de nouvelles solutions pour prévenir l'immigration irrégulière vers l'Europe » et, qu'en réponse à cet appel, le 14 octobre 2024, la présidente de la Commission européenne a appelé l'Union européenne à explorer la possibilité de développer des centres de retour (« return hubs ») hors de l'Union européenne.

Elle apporte son soutien à ces nouvelles possibilités et rappelle que ces procédures seront encadrées puisque l'accord ou « l'arrangement » avec le pays tiers concerné devrait prévoir les conditions de séjour des personnes, les modalités de leur retour ultérieur dans leur pays d'origine et l'établissement d'un organisme indépendant pour contrôler son application effective. Elle confirme aussi que les mineurs non accompagnés et les familles seraient exclus du dispositif.

e) Sur l'intérêt supérieur de l'enfant (articles 18 à 20)

La présente résolution approuve, à l'article 18, la prise en compte de « l'intérêt supérieur de l'enfant » en tant que « considération primordiale » dans la mise en oeuvre de la proposition de règlement.

Elle rappelle aussi que, contrairement à cette dernière, le droit français refuse, dans un souci de protection des mineurs, d'éloigner les mineurs non accompagnés55(*) et de les placer en rétention56(*).

f) Sur l'obligation de coopération des étrangers en situation irrégulière faisant l'objet d'une opération de retour (articles 21 et 22)

Concernant l'obligation de coopération et les sanctions prévues pour punir la non-coopération d'un étranger en situation irrégulière faisant l'objet d'une procédure de retour, la présente résolution européenne appuie l'instauration d'une obligation de coopération s'imposant aux personnes concernées tout au long de la procédure de retour. Elle précise qu'une telle obligation a déjà été mise en place pour les demandeurs d'asile à l'article 17 du règlement (UE) 2024/1351 du 14 mai 2024 (gestion de l'asile et de la migration). Elle observe également que le droit de fouille des effets personnels de l'intéressé s'étend logiquement à ses appareils électroniques - en premier lieu, son téléphone portable. Elle insiste sur le fait que la prise des données biométriques de l'étranger en situation irrégulière concerné doit pouvoir être effectuée, en cas de refus de l'intéressé, sous la contrainte, mais de manière proportionnée.

La proposition souhaite enfin que les États membres puissent, le cas échéant, sanctionner pénalement le refus de coopération d'un étranger faisant l'objet d'une décision de retour, comme c'est déjà le cas en droit français57(*).

|

Les sanctions pénales prévues par le

droit français Est puni : · de trois d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de ne pas présenter à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une interdiction administrative du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français ou, à défaut de ceux- ci, de ne pas communiquer les renseignements permettant cette exécution ou de communiquer des renseignements inexacts sur son identité ; · d'un an d'emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français le fait, pour un étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement du territoire français, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie ; · d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende le fait, pour un étranger, de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement en exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une décision de mise en oeuvre une décision prise par un autre État, d'une décision d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire français ; · de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger placé ou maintenu en rétention administrative, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à la mesure de surveillance dont il fait l'objet ; · de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion. |

g) Sur l'assouplissement des modalités de placement en rétention (articles 29 à 35 et article 43)

La présente proposition de résolution européenne prend d'abord acte de l'actualisation des règles de rétention administrative des étrangers en situation irrégulière faisant l'objet d'une décision de retour (extension des motifs de rétention aux risques de sécurité, à la vérification de l'identité et au non-respect des mesures alternatives à la rétention ; définition harmonisée au niveau européen du « risque de fuite » d'un étranger en situation irrégulière, dont l'établissement pourrait justifier le placement en rétention ; augmentation de la durée maximale de rétention à 24 mois...).

Elle approuve ces assouplissements, considérés comme l'une des conditions permettant la réussite des procédures d'éloignements forcés.

h) Les moyens nécessaires à la politique des retours (articles 43 et 45)

La présente proposition de résolution appuie les dispositions de l'article 43 de la proposition de règlement « retour » qui demandent aux États membres de se doter de « capacités suffisantes » pour la rétention et souligne que l'Union européenne doit faire de même, par son soutien financier et par le soutien opérationnel de l'agence Frontex, évoqué à l'article 45.

i) La dimension externe de la politique migratoire

La présente proposition de résolution souligne l'interdépendance existant entre les politiques migratoires, les politiques de l'asile et l'action diplomatique des États membres de l'Union européenne, et la nécessité de bonnes relations avec les pays d'origine des étrangers en situation irrégulière faisant l'objet de décisions de retour pour l'effectivité de ces décisions.

Dans ce cadre, elle approuve aussi les efforts conjoints des États membres et des institutions de l'Union européenne pour parler « d'une seule voix » à l'égard des pays tiers concernés par les procédures de retour, pour mettre fin à d'éventuelles attitudes « non coopératives » et engager avec ces pays des partenariats stratégiques mutuellement bénéfiques.

4) Des clarifications nécessaires pour l'effectivité de la réforme

a) Le maintien de l'exclusion des interdictions du territoire français (ITF) du champ d'application du cadre juridique européen des « retours » (article 2)

À l'heure actuelle, la directive 2008/115/CE exclut, à juste titre, de son champ d'application, les ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national des États membres (peine complémentaire d'interdiction du territoire français (ITF))58(*), ou faisant l'objet d'une extradition.

Or, cette exclusion répond à une volonté des États membres qui considèrent l'état du droit satisfaisant. Cependant, la proposition de règlement « retour » ne reprend pas cette exclusion. Pourtant, la Commission européenne ne justifie jamais ce choix lourd de conséquences.

La présente proposition de résolution demande donc, dans un souci de clarté juridique et de cohérence, le rétablissement de cette exclusion à l'article 2 de la présente proposition de règlement.

b) L'instauration d'un examen de vulnérabilité des étrangers en situation irrégulière (article 6) :

La présente proposition de résolution s'interroge sur la pertinence d'un tel dispositif, considérant, d'une part, que le « filtrage » des étrangers franchissant irrégulièrement les frontières extérieures de l'Union européenne, qui va être mis en place dans le cadre du pacte, comprend déjà un contrôle de l'état de santé de la personne concerné, et, d'autre part, qu'un tel examen de vulnérabilité semble plus adapté lorsque les autorités compétentes doivent décider de mesures privatives de liberté, telles que la rétention.

c) L'assistance juridique et la représentation en justice des étrangers faisant l'objet d'une décision de retour (articles 25 et 26) :

La présente proposition de résolution européenne, en cohérence avec la position du Conseil des barreaux européens (CCBE)59(*) et du Conseil national des barreaux français60(*), s'inquiète de la mention de recours considérés « comme n'ayant aucune chance d'aboutir » pour refuser la gratuité de l'assistance juridique et de la représentation en justice des étrangers faisant l'objet d'une décision de retour. Elle constate que cette notion est trop vague et recommande de viser plutôt celle de recours « manifestement irrecevable », bien connue en droit français.