II. UNE GÉOPOLITIQUE FORCÉMENT AMBIVALENTE, QUI REND LA CONVERGENCE DES VUES TOUJOURS PLUS DÉLICATE

A. QUELLE INTÉGRATION EUROPÉENNE À L'HEURE DU RETOUR DES MENACES ?

1. Le monde vu d'Europe centrale : des tiraillements contraires

Le maintien d'un lien transatlantique fort et fonctionnel demeure l'une des priorités cardinales de la politique extérieure et de défense des États d'Europe centrale. Le maintien d'une présence stratégique américaine en Europe est vu comme une garantie pour la sécurité nationale autant que comme un facteur d'équilibre régional, « une échappatoire au dilemme historique de l'entre-deux géopolitique Allemagne-Russie » (David Cadier). Il est en outre puissamment porté par l'adhésion des élites politiques de la région au modèle économique et social des Etats-Unis, ainsi que par leur socialisation professionnelle, dans les années 1980 et 1990, auprès des élites stratégiques américaines.

Cet atlantisme peut être plus ou moins dogmatique ou pragmatique, selon les pays. Il se traduit en tout cas très largement par l'adhésion à la communauté des utilisateurs de matériel militaire américain. La Slovaquie a acheté un lot de 14 chasseurs F-16 en 2018, dont elle a reçu les deux premiers en juillet 2024 ; la Pologne a commandé 32 chasseurs F-35 en janvier 2020 et envisage l'acquisition d'appareils F-15 EX pour remplacer ses MiG-29 ; la République tchèque s'est décidée en janvier 2024 pour l'achat de 24 avions F-35, afin de remplacer sa flotte de Gripen suédois.

La guerre en Ukraine a en outre fait bénéficier la Hongrie et la Slovaquie du renforcement de la présence de l'Otan sur leur territoire. La Hongrie abrite 800 militaires, et la Slovaquie pourrait héberger jusqu'à 2 100 soldats des groupements tactiques multinationaux créés en 2016 et renforcés depuis 2022. La Slovaquie dispose en outre d'une batterie de défense anti-aérienne Patriot, et la République tchèque, la Pologne et la Hongrie contribuent à la protection de son espace aérien. La Tchéquie contribue à plusieurs groupements tactiques en Slovaquie, Lettonie et en Lituanie.

Dans ces conditions, les notions d'autonomie stratégique et de souveraineté européennes en matière de défense font historiquement office de tabous. En Tchéquie, les prises de parole officielles les plus récentes témoignent certes d'une inflexion : le Premier ministre Fiala a ainsi dit poursuivre l'objectif d'une Europe forte, tandis que le président Pavel a appelé l'Europe à « tenir sur ses propres jambes » et à renforcer le « pilier européen de l'Otan ». Reste que tous ont endossé l'objectif de 5 % du PIB consacré à ce poste fixé par la nouvelle administration américaine, et adopté au sommet de l'Otan de La Haye, en juin 2025 - même si le Premier ministre slovaque Robert Fico l'a qualifié d'« absurde » et a de nouveau brandi l'hypothèse d'une neutralité de son pays.

Les attitudes des pays d'Europe centrale à l'égard de la Russie, et par voie de conséquence de l'Ukraine, sont plus hétérogènes. Pour Varsovie réconciliée depuis trente-cinq ans avec Berlin, la Russie est l'ennemi historique, l'Autre contre lequel s'est construite l'identité nationale, et c'est un moteur puissant d'un atlantisme antérieur déjà aux menaces russes en Ukraine. L'hostilité à la Russie est également très forte à Prague, qui plaide pour une politique de sanction très ferme à son égard. Budapest oscille entre solidarité avec les sanctions européennes et opportunisme économique puisque, enclavé, le pays dépend des hydrocarbures russes acheminés par voie terrestre à hauteur de 95 % pour le gaz et 77 % pour le pétrole. Bratislava s'est démarquée depuis vingt ans comme la moins hostile à Moscou, pour les mêmes raisons pragmatiques que la Hongrie, mais aussi en raison de la sympathie dont jouit la Russie au sein d'une population dont l'identité nationale s'est davantage appuyée sur le panslavisme au XIXe siècle. Le Premier ministre Fico s'est ainsi rendu à Moscou le 22 décembre 2024, et le 9 mai 2025 pour la célébration des 80 ans de la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie.

Mais les positions des centre-européens à l'égard de l'Ukraine sont devenues plus complexes. Pologne et Tchéquie en sont restées les soutiens les plus déterminés en lui fournissant une aide significative et en accueillant un très grand nombre de réfugiés, mais les opinions publiques font à présent connaître leur lassitude : elles s'agacent désormais de l'accueil des réfugiés en Tchéquie, et s'inquiètent, en Pologne, des conséquences économiques d'une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'Union. Karol Nawrocki, nouveau président polonais depuis juin dernier, s'est fait le porte-parole de ces craintes et adopte une position de fermeté dans les contentieux mémoriels avec l'Ukraine - tel le massacre des Polonais de Volhynie par l'armée insurrectionnelle ukrainienne pendant la Seconde guerre.

Les vues stratégiques des Centre-européens en Asie sont également hétérogènes. Pologne et Tchéquie suivent une politique d'ouverture à l'égard de la Chine, mais la concrétisation des opportunités économiques des nouvelles routes de la soie se fait attendre, et l'étroitesse de la coopération dépend en partie de l'état de leur relation transatlantique. Hongrie et Slovaquie sont plus ouverts à la coopération avec la Chine, et avec davantage de succès. Tchéquie et Hongrie se distinguent encore par la solidité de leur soutien à Israël.

2. L'Europe vue du centre : une géométrie variable

L'unification politique de l'Europe a paradoxalement révélé les nuances de géographie mentale dans cette partie du continent.

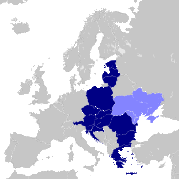

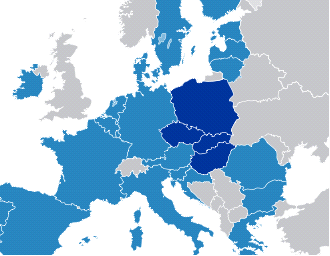

Groupe de Visegrad

Groupe des Neuf de Bucarest

Les premiers projets de coopération régionale rendus possible par la décomposition du bloc de l'Est ont d'abord épousé les frontières de l'ancien empire des Habsbourg. L'initiative centre-européenne a ainsi d'abord regroupé l'Italie, l'Autriche, la Hongrie et la Yougoslavie, et s'est beaucoup élargie, depuis, jusqu'à la Biélorussie. À Prague, en 1991, l'appel du président Vaclav Havel à combler le vide laissé en Europe par la disparition de l'Autriche-Hongrie a pris la forme du groupe de Visegrad, qui regroupe Tchéquie, Slovaquie, Hongrie et Pologne. Enceinte de concertation préalable à l'élargissement de l'Otan et de l'Union, ce groupe est aussi devenu un pôle de contestation du libéralisme européen. La Slovaquie et la République tchèque font également partie, avec l'Autriche, du format Slavkov, également appelé format Austerlitz ou S3, initié par la République tchèque en 2015, afin de compléter le précédent. Le groupe des Neuf de Bucarest, ou « B9 », est formé en novembre 2015, après l'annexion de la Crimée, à l'initiative du président roumain Klaus Iohannis et du président polonais Andrzej Duda afin de renforcer la coopération entre ces pays en matière de sécurité extérieure dans le cadre d'une menace accrue de la Russie.

Initiative des trois mers

La variante d'origine polonaise de la coopération régionale est encore plus vaste et recouvre tout l'espace compris entre l'Allemagne et la Russie. L'initiative des trois mers, créée en 2016, a pour objectif d'opérer une meilleure jonction économique entre les mers Baltique, Adriatique et Noire, ouverte aux capitaux américains et chinois, tout en évitant de désigner trop explicitement Moscou comme adversaire. La filiation est cependant évidente avec le rêve d'Intermarium du maréchal Pisudski, premier chef d'État de la Pologne moderne, ressuscitant la République des deux nations polono-lituanienne et fondé sur une doctrine - le « prométhéisme » - de l'affaiblissement de la Russie.

Ces enceintes sont plus ou moins actives, les divergences politiques entre les gouvernements de leurs membres ayant par exemple ralenti la coopération au sein du groupe de Visegrad.

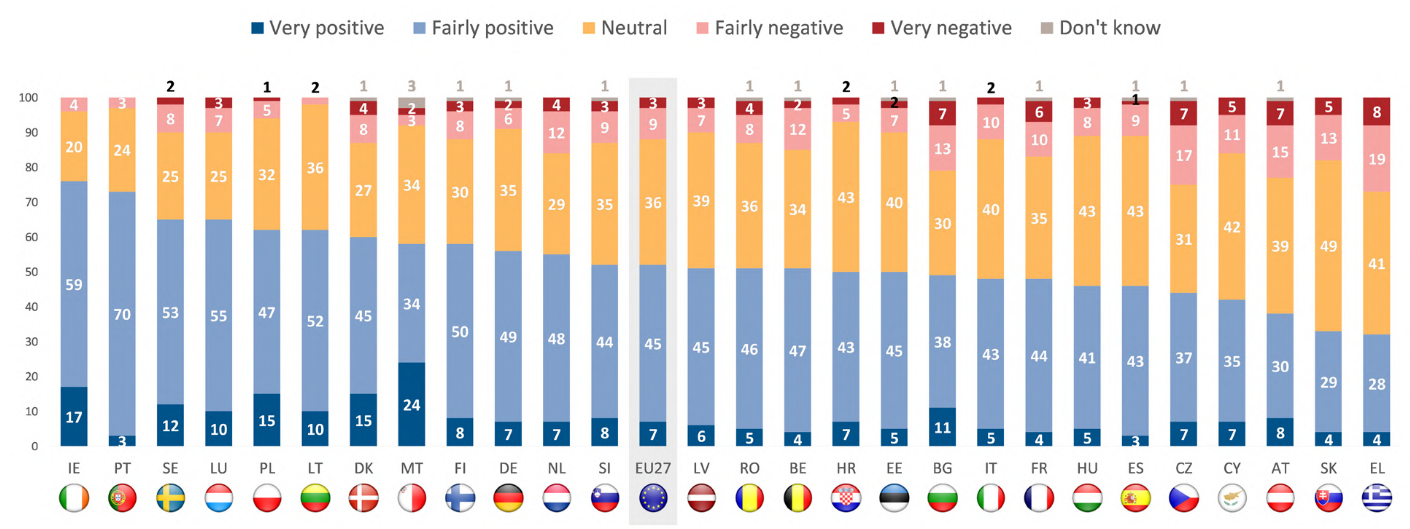

La perception de l'Union européenne est elle aussi à géométrie variable. Si les élites tchèques sont très largement attachées à l'Union, la Tchéquie est historiquement un des pays membres dont l'opinion publique est la plus eurosceptique. La participation des électeurs tchèques aux élections européennes est traditionnellement très faible, en-dessous de 30 %, sauf aux dernières élections, où elle a atteint 36 %. La Slovaquie montre un attachement à l'Union fluctuant au gré des crises successives - crise de la dette, crise migratoire, covid. Le référendum sur l'adhésion à l'Union avait été remporté à une majorité de plus de 92 %, mais avec la participation d'un électeur sur deux. La Slovaquie est désormais fréquemment dernière dans les eurobaromètres mesurant l'image de l'Union dans la population.

Perception de l'Union européenne selon l'Eurobaromètre du printemps 2025

Les divergences de conceptions du projet européen entre la France et les États centraux ne doivent pas être sous-estimées. La Tchéquie, pays le plus industriel d'Europe en part de richesse nationale, et la Slovaquie, dont l'industrie automobile pèse pour 10 % du PIB et près de la moitié des exportations, sont libre-échangistes et favorables à l'accord avec le Mercosur. En Hongrie, Viktor Orban défend depuis quelques années une conception de l'Europe comme projet économique débarrassé d'ambitions politiques propres, et une théorie de la connectivité pour son pays, dont il défend le caractère de pont entre l'Europe et l'Asie, conception qui inspire aussi le Premier ministre slovaque. Le 26 septembre, le Parlement slovaque a même voté une révision constitutionnelle réaffirmant la primauté sur les engagements internationaux du pays de ses lois relatives à l'identité nationale, qui recouvrent notamment « les questions culturelles et éthiques fondamentales relatives à la protection de la vie et de la dignité humaine, de la vie privée et familiale, du mariage, de la parentalité et de la famille, de la moralité publique, de l'état civil, de la culture et de la langue [...] ».