AVANT PROPOS

Comme le disait le ministre des affaires étrangères de la Tchécoslovaquie Jan Masaryk après la Seconde guerre, être un pont entre l'Est et l'Ouest n'est pas aisé car, « en temps de paix, c'est un lieu d'embouteillage et, en temps de guerre, c'est la première chose que l'on fait sauter »1(*).

Cet inconfort de l'Europe centrale semble avoir trouvé à s'illustrer de nouveau en juin 2025 lorsque les dirigeants respectifs de ce qui formait jusqu'en 1992 un État unitaire ont pris publiquement des positions opposées sur l'objectif de consacrer 5 % de leur PIB aux dépenses de défense : si le Président tchèque Petr Pavel - ancien président du comité militaire de l'Otan -, y a souscrit sans réserve, le plus russophile Premier ministre slovaque n'a pas manqué d'en désapprouver le principe jusqu'à soulever même l'hypothèse d'une « neutralité » de son pays.

Tchéquie et Slovaquie forment un bon échantillon de « cette Europe qu'on dit centrale »2(*), et qui a été un sismographe de première importance tout au long de l'histoire européenne moderne et contemporaine : le coup d'envoi de la guerre de Trente ans, dont l'issue a consacré les États modernes selon les plans des traités de Westphalie de 1648, a été donné à Prague en 1618 ; le Saint Empire romain germanique a pris fin en 1805 dans le palais primatial de Bratislava, alors Presbourg, après la bataille d'Austerlitz - aujourd'hui Slavkov, en Moravie ; le deuxième Reich a commencé de naître à Sadowa, à cent kilomètres de Prague, en 1866 ; le dépeçage de la Tchécoslovaquie a été le premier front de la seconde guerre mondiale ouvert en Europe occidentale et le pays a été un des objets principaux de la rivalité des deux Grands dans les premières années de la guerre froide ; c'est à Prague enfin que le président Mitterrand tenta de renouveler l'architecture de coopération en Europe pour « abolir la distance physique et psychologique créée par un demi-siècle de séparation ».

L'élargissement de l'Union européenne, qui devait refermer cette brèche, n'a pas effacé l'hétérogénéité des positions - en matière de commerce, d'industrie, de défense, de conceptions stratégiques même -, laquelle devient chaque jour plus préjudiciable lorsque la guerre en Ukraine et la politique du second mandat de Donald Trump exigeraient une forme d'autonomie continentale. En se rendant à Prague et à Bratislava en juillet 2025, la mission a tenté de mieux comprendre les trajectoires de ces deux sociétés, les vues de leurs représentants, et les perspectives de coopération avec ces deux États, sans s'interdire d'élargir la réflexion à la situation de leurs voisins, notamment hongrois et polonais.

I. TCHÉQUIE ET SLOVAQUIE, ÉCHANTILLON D'UNE EUROPE REDEVENUE CENTRALE

La situation contemporaine de la République tchèque et de la Slovaquie illustre bien ce paradoxe : l'intégration des anciennes démocraties populaires dans l'Union européenne, où beaucoup d'entre elles ont vu l'« unification de l'Europe », a révélé l'hétérogénéité du continent, laquelle doit beaucoup à la fragilité des constructions politiques de son espace central.

A. DES TERRITOIRES LONGTEMPS OBJET DES RIVALITÉS DES PUISSANCES GERMANIQUES ET RUSSE

L'Europe centrale est une région dont la complexité ethnique a longtemps rendu quasiment impossible la construction d'États-nations sur le modèle de l'Europe de l'ouest. Comme l'écrivait le philosophe et premier président tchécoslovaque Tomá Masaryk, « politiquement et ethnographiquement, l'Europe est organisée d'une façon bizarre. Pour bien comprendre l'Europe [...] il est extrêmement important de se rendre compte de la singulière zone de petites nations qui occupent les territoires situés entre l'Est et l'Ouest, surtout entre les Allemands et les Russes »3(*).

1. L'Europe centrale, carrefour des rivalités de puissances

a) Carrefour des ambitions concurrentes, essentiellement germaniques, russes et turques

Les peuples d'Europe centrale sont essentiellement d'origine slave, hongroise, latine et bulgare. Une ligne imaginaire reliant la base orientale de l'actuel Danemark à l'actuelle ville de Trieste a longtemps séparé, approximativement, les Germains de l'empire Carolingiens des Slaves. Entre le VIIIe et le XIVe siècle, les migrations allemandes vers l'est laissent toutefois derrière elles, au bout de plusieurs siècles au cours desquels la frontière du Saint-Empire se déplace aussi vers l'est, des situations contrastées : dans certaines régions, les peuples slaves ont été germanisés ; ailleurs, ils ont gardé leur identité - ainsi des Tchèques et des Slovènes. Tous ont été progressivement christianisés, entre le VIIe et le XIVe siècle, selon un mouvement allant de l'ouest et du sud vers le nord.

Au XIIIe siècle se stabilisent les frontières orientales du Saint-Empire romain germanique, héritier de l'empire ottonien fondé en 962 à la suite de l'empire carolingien. L'invasion mongole, qui ruine Kiev en 1240, saccage l'Europe orientale jusqu'à la Valachie et laisse derrière elle un État, la Horde d'or, qui impose un tribut à toutes les principautés russes jusqu'à la Galicie. Entre les deux, subsistent le royaume de Hongrie, qui inclut l'actuelle Croatie, et les principautés polonaises.

L'Europe vers 1250

Source : Jean et André Sellier, 2014.

À partir de 1385, l'union de la Pologne et de la Lituanie a engendré l'un des États les plus vastes et les plus puissants d'Europe, qui vainc même en 1410 les chevaliers teutoniques à Tannenberg - Grunwald pour les Polonais, haut lieu de la mémoire nationale de l'époque romantique à nos jours4(*), et qui a nourri aussi le revanchisme allemand dans la première moitié du XXe siècle. Cette « République des Deux Nations » perfectionnée par l'Union de Lublin de 1569 atteint alors bientôt son expansion territoriale maximale. La Hongrie atteint, elle, son âge d'or sous Mathias Corvin (1458-1490).

L'Europe vers 1500

Source : Jean et André Sellier, 2014.

À partir du XVIe siècle, l'Europe centrale a aussi été, et pendant trois siècles et demi, le rempart de l'Europe contre la pression ottomane, qui soumet le royaume de Hongrie à Mohács en août 1526. En décembre cette année-là, Ferdinand de Habsbourg, élu roi de Bohême deux mois plus tôt, est également élu roi de Hongrie, ce qui pose les fondations de l'union personnelle austro-hongroise. La Hongrie, progressivement éclatée entre une province ottomane, une Hongrie royale conservée par les Habsbourg, et une Transylvanie plus ou moins autonome selon les époques, ne récupèrera ses territoires qu'à l'orée du XVIIIe siècle, après l'échec du siège turc de Vienne en 1683. Le reflux turc des Balkans deviendra plus significatif avec les premiers règlements russo-prussiens de la question balkanique en 1878.

Aux XVIIe et XVIIIe siècles s'affermit en effet la rivalité des puissances autrichienne, prussienne et russe. Celle-ci culmine dans les partages de la Pologne. Pour apaiser les tensions russo-autrichiennes, le roi de Prusse suggère un premier partage en 1772. Russie et Prusse opèrent un deuxième partage en 1793. L'échec de l'insurrection de Tadeusz Kosciusko de mars 1794 aboutit à un troisième partage tripartite, qui réduit la Pologne à rien, en octobre 1795. Après l'intermède napoléonien, qui recrée un grand-duché de Varsovie aux dépens de l'Autriche et de la Prusse, la Russie accroît sa part du gâteau polonais à l'issue du Congrès de Vienne de 1815.

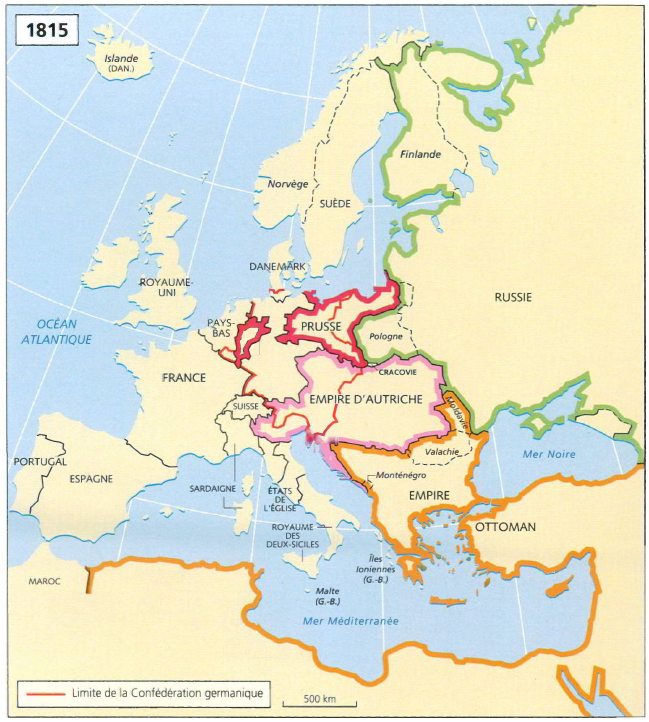

« En 1815, quatre puissances se partageaient l'Europe centrale - le royaume de Prusse, l'empire d'Autriche, l'empire ottoman et l'empire russe - de sorte qu'aucun peuple d'Europe centrale n'était indépendant. Chacune de ces puissances disposait d'une ouverture sur l'extérieur. Les peuples soumis, en revanche, se trouvaient confinés dans le cadre de l'Europe centrale, véritable champ clos » 5(*).

L'Europe en 1815

Source : Jean et André Sellier, 2014.

Les États des Habsbourg, qualifiés à compter de 1804 d'empire d'Autriche - dénomination héritière de l'Ostmark de l'époque d'Othon 1er qui désigne littéralement la marche orientale de l'empire des Germains - sont entre-temps devenus majoritairement composés de peuples non germaniques : Hongrois, Slovènes, Tchèques, Slovaques, Serbes, Croates, Roumains, Juifs, Italiens. L'éveil des nationalités au cours du XIXe siècle, et en particulier l'unité italienne à compter de 1859, puis l'unité allemande à partir de 1866, ébranle un édifice dont la stabilité tient encore beaucoup au caractère autocratique du régime.

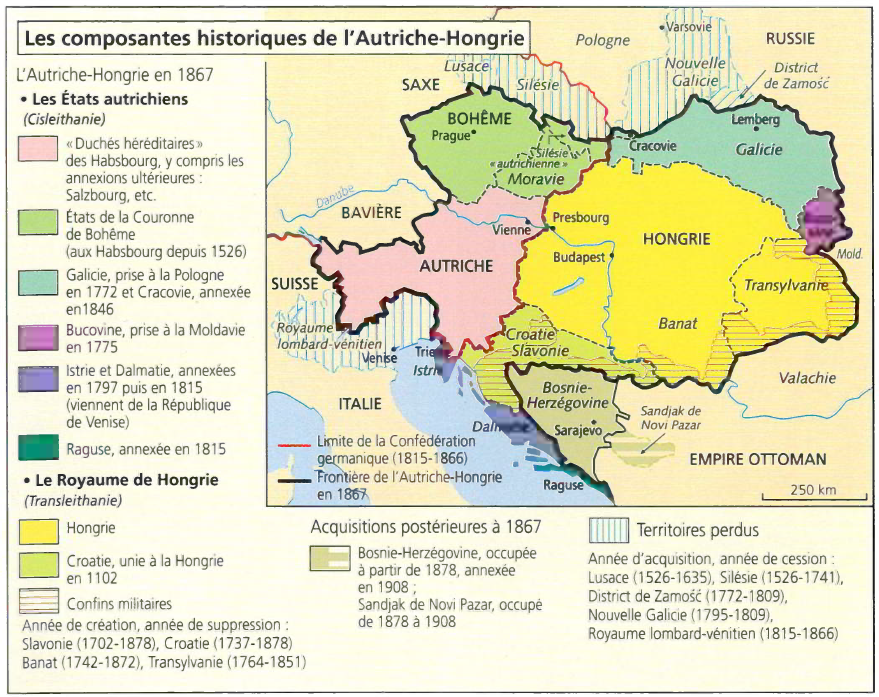

Le compromis finalement trouvé en 1867 partage l'empire en deux entités : la Transleithanie, qui rassemblent les pays de la couronne de Saint-Etienne, n'est autre que le royaume de Hongrie reconstitué, et la très hétérogène Cisleithanie, composée des « royaumes et pays représentés à la Diète d'Empire », comprend les duchés héréditaires des Habsbourg, les États de la Couronne de Bohême, la Galicie, la Bucovine, l'Istrie et la Dalmatie, et Raguse.

Composantes historiques de l'Autriche-Hongrie

Source : Jean et André Sellier, 2014.

Tchèques et Slovaques avant le compromis de 1867

Le sort respectif des Tchèques et des Slovaques illustre bien la complexité de la construction historique des « petites nations » d'Europe centrale.

La Bohême, intégrée dès le Xe siècle à l'Empire romain d'Othon le Grand avait été élevée en 1158 à la dignité de royaume par Frédéric Barberousse et son prince fait électeur du roi de Germanie. L'apogée du royaume est atteint sous Charles IV, dans la seconde moitié du XIVe siècle, qui fait de Prague une capitale de l'Empire, codifie le système d'élection de l'Empereur et fonde l'université de Prague. Le particularisme tchèque s'exprime, contre la grande aristocratie et la hiérarchie ecclésiastique allemande, dans le mouvement hussite, celui des partisans de Jan Huss, précurseur de Luther, au début du XVe siècle. La Bohême devient possession des Habsbourg en 1526.

La Slovaquie, en revanche, a été conquise par le royaume de Hongrie au Xe siècle. Elle perdit alors toute indépendance et jusqu'à son nom pour s'appeler Haute Hongrie. Le destin de ses habitants de se distingua de celui des Hongrois qu'en 1526 lorsque celle-ci devint vassale du sultan : les montagnes slovaques permirent à ses habitants d'échapper à sa domination effective.

L'ancien royaume de Hongrie ne fut repris aux Turcs par les Habsbourg qu'en 1699 par le traité de Karlowitz, et conservé en 1718 aux termes du traité de Passarowitz, mais les Habsbourg n'y régnaient pas en tant qu'empereurs mais en tant que rois de Hongrie. La Slovaquie n'appartenant pas à la même monarchie que la Bohême, elle ne partageait ni ses lois ni ses moeurs. Le patriotisme slovaque grandit à partir des années 1830.

L'accord entre l'Autriche et la Hongrie, qui se fait au détriment des petites nations, est une terrible déception pour beaucoup d'entre elles, à commencer par la tchèque. La première réponse à la « question tchèque », formulée par Jan Kollar (1793-1852), avait cherché le salut dans l'idée slave, conçue comme contrepoids à l'influence allemande. Frantiek Palacký (1798-1876) en défendait une seconde, qui pariait sur la fédéralisation accrue de l'Autriche-Hongrie. Le désenchantement de l'après-1867 rapprochera Palacký d'une forme de réalisme à l'égard de la Russie. Plus tard, Tomá Masaryk plaidera auprès de l'Entente et des Etats-Unis pour une autre voie, celle de la création d'États-nations souverains susceptibles de faire obstacle aux projets pangermanistes misant sur un « axe Berlin-Bagdad », qu'il estime être une cause essentielle de la première guerre mondiale6(*).

L'émergence des nationalités ne met en effet pas fin à l'idée que l'Europe centrale reste un objet géopolitique soumis aux rivalités des grandes puissances qui l'entourent. Tandis que la Russie cherche depuis le XVIIIe siècle à affirmer son rôle européen, la pensée politique et économique allemande jongle avec l'idée d'un super-État centre-européen sous domination allemande7(*). Friedrich List, économiste libéral et théoricien du protectionnisme, écrivait déjà en 1842 que « l'Allemagne possède, avec les pays du bas Danube et de la Mer noire, un hinterland analogue à celui dont disposent les Etats-Unis avec le Far-West »8(*).

La solution bismarckienne vers l'unité ayant exclu l'Autriche, c'est largement en son sein que se poursuivra la réflexion sur l'idée supranationale au service des minorités. Il est à cet égard intéressant d'observer que beaucoup des idées en vigueur dans l'Europe du XXIe siècle puisent dans celles de von Mises, Schumpeter, Popper ou Hayek, nés aux quatre coins de l'empire et ayant passé leur exil à méditer sur la chute de la monarchie autrichienne, les moyens de maintenir une « société ouverte » préservée de la puissance publique, et la nécessité pour ce faire de dissocier l'économie de la politique dans un ensemble fédéral9(*).

Mais en Allemagne, les conceptions d'une Mitteleuropa bâtie à son avantage ne disparurent pas non plus. En octobre 1915, le député Friedrich Naumann publie un livre qui rencontra un exceptionnel succès de librairie puisque 100 000 exemplaires en furent vendus en six mois, et qui n'est que l'expression alors la plus populaire d'un projet caressé par de nombreux courants politiques.

Friedrich Naumann et l'idée de Mitteleuropa

« Moderniste et nationaliste, Naumann acceptait les conditions créées par le capitalisme moderne. Soucieux de concurrencer les thèses socialistes [...] il réclamait un « Empire social », attentif au bien des milieux populaires. [...] Sa Mitteleuropa est imprégnée d'une idéologie darwiniste [...] De toute évidence, le peuple allemand est en ce début de XXe siècle sur une ligne ascendante. [...] On pourrait définir Friedrich Neumann comme un « impérialiste libéral ». [...]

Des arguments économiques justifiaient à ses yeux la création d'une [association économique] entre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. A ces arguments s'ajoutaient le projet d'affirmer une grande puissance centre-européenne contre les Etats-Unis, l'URSS, les Empires britanniques et français. C'est un point commun à la plupart des auteurs mitteleuropäisch : l'exclusion de l'Angleterre et de la France, rejetés vers une « Europe occidentale », tandis que l'Allemagne se réserve le centre et l'est de l'Europe comme une chasse gardée. La nécessaire cohésion géopolitique obligeait les Allemands à « penser à l'autrichienne » le problème des nationalités dans l'espace danubien, mais il était clair aux yeux de Naumann que l'Allemagne devait jouer le rôle moteur [...]

Naumann pensait cette « fédération » mitteleuropéenne sur le modèle de la formation de l'unité du Reich bismarckien et ce mélange contradictoire de fédéralisme et d'impérialisme (limité, cette fois, à l'espace centre-européen) devait susciter autant de méfiance que d'enthousiasme parmi ses contemporains. Pour la gauche sociale-démocrate, le projet naumannien ne représentait qu'une atténuation des visées expansionnistes du haut commandement militaire. Pour les nationalistes tchèques et hongrois, la perspective d'un renforcement des structures « supranationales » contrôlées par l'Allemagne et l'Autriche était inacceptable. Quant aux pangermanistes, ils considéraient le projet de Naumann comme excessivement modeste. [...]

Ce « pli géopolitique » remonte au débat de la fin du XVIIIe siècle et de l'époque de la Révolution française, sur la question des « frontières naturelles ». Au départ, il s'agit d'un curieux « complexe d'infériorité » des géographes allemands qui cherchent à déterminer les frontières de leur nation. [...] L'Empire bismarckien ne met pas fin au débat géopolitique, bien au contraire : les frontières du nouveau Reich ne résultent, elles non plus, d'aucune évidente logique géographique. Les premiers géographes à faire la théorie de la Mitteleuropa voient en celle-ci l'ensemble « naturel » cohérent dans lequel serait inséré le Reich allemand. [...] Au fil des années et des publications de la géopolitique allemande, les frontières est du continent imaginaire appelé Mitteleuropa ont tendance à se boursoufler. Albrecht Penck, qui préférait parler d'Europe intermédiaire, incluait l'Ukraine, le « grenier à blé » de l'Europe centrale... L'exemple le plus célèbre est celui de Friedrich Ratzel [...], auteur d'un classique du genre appelé tout simplement Lebensraum. [...]

La première grande rencontre entre la géopolitique et la politique tout court eut lieu en 1914 avec la discussion sur les buts de guerre allemands, dont Friedrich Naumann fut le plus retentissant orateur [...] On ne peut que citer les analyses de Fritz Fischer, qui mettent en évidence l'expansionnisme impérialiste allemand comme l'une des causes majeures de la première guerre mondiale. Mais cet impérialisme se donnait une justification : l'Allemagne se présentait comme un pays « menacé », au premier chef par la Russie (et bientôt l'URSS), attaquant dans un mouvement de légitime défense. [...] On trouve chez Carl Schmitt, dans un texte de 1932, la formule frappante : « Nous vivons en Mitteleuropa sous l'oeil des Russes » ».

Source : Jacques Le Rider, La Mitteleuropa, Paris, PUF, coll. Que sais-je ?, 1994, chapitre 7.

La notion de Mitteleuropa n'est certainement pas confinée à l'histoire des idées puisque c'est encore le référentiel suggéré par le comité permanent des noms géographiques allemands depuis le milieu des années 2000. Les travaux de cet organisme scientifique indépendant, composé de scientifiques et de praticiens de la topographie, de la cartographie, de la géographie et de la linguistique allemands, autrichiens et suisses, publiés à la demande du ministère fédéral allemand des affaires étrangères puis des institutions européennes, ont tâché d'identifier les frontières culturelles internes de l'Europe. Sur la base, prioritairement, des zones de peuplement historique des Allemands et de diffusion de l'allemand comme langue de communication et d'éducation, ils circonscrivent une Europe centrale qui va, du Nord au Sud, des pays baltes au nord-est de l'Italie et à la Croatie, et d'Ouest en Est de la Lorraine à la Galicie ukrainienne10(*).

Divisions de l'Europe selon des critères culturels et géographiques d'après le comité permanent des noms géographiques allemands (2007)

Source : Ständigen Ausschuss für Geographische Namen (StAGN)

b) L'Europe centrale, une autre Europe ?

De bons auteurs, centre-européens eux-mêmes, ont cru pouvoir déceler dans cette histoire longue, qui peut se laisser ramener à l'histoire d'une difficulté à se constituer en États-nations, l'origine d'une culture politique particulière.

Prenant appui sur la période habsbourgeoise, l'historien hongrois Istvan Bibó note à la sortie de la Seconde guerre que « ces nations ne disposaient pas de certaines données élémentaires, banales chez les nations occidentales, comme l'existence d'un cadre national et étatique propre, d'une capitale, d'une cohésion politique et économique, d'une élite sociale homogène, etc. [...] Ainsi s'explique le trait le plus caractéristique de l'attitude psychique, du déséquilibre politique des peuples d'Europe centrale et orientale : la peur pour l'existence de la communauté. Un pouvoir d'État étranger, sans racines dans le pays, se présentant tantôt sous une forme civilisée, tantôt sous celle d'un oppresseur, a pesé à un moment ou à un autre, sur la vie de tous. Empereurs, tsars et sultans privaient ces pays de leurs meilleurs sujets, soit en offrant des possibilités de carrière aux plus talentueux, soit en envoyant en prison et à l'échafaud les plus irréductibles d'entre eux. La non-coïncidence des frontières historiques et ethniques ne tarda pas à dresser ces pays les uns contre les autres [...] Dynasties puis nations ont lutté en permanence pour l'âme de chaque sujet »11(*).

Bibó en tire des conclusions à caractère général sur le style politique des États d'Europe centrale et orientale, brutales dans leur formulation mais qu'il n'est pas inutile de conserver à l'esprit avant d'aborder la période contemporaine : « On admet généralement que l'Europe centrale et orientale, plus exactement le territoire s'étendant à l'est du Rhin, entre la France et la Russie, est caractérisé par l'état arriéré de la culture politique. Les rapports sociaux y sont antidémocratiques, les méthodes politiques brutales ; les nationalismes mesquins, étroits et violents, le pouvoir politique y est concentré entre les mains d'aristocrates, grands propriétaires terriens dont ces pays sont incapables de se débarrasser par leurs propres forces »12(*).

Cet état de fait a largement pour cause la peur pour la survie de la communauté, qui entretient une forme de fragilité du débat public, où dominent une classe spécifique d'intellectuels et un style que l'on qualifierait désormais de populiste : « dans ces régions prolifèrent les philosophies politiques les plus confuses, les mensonges politiques les plus gossiers [...] Mais [...] les demi-vérités des philosophies confuses n'ont prise que sur des individus et des communautés qui veulent bien y croire, car ils entretiennent leurs illusions, flattent leurs vains espoirs, perpétuent leurs fausses conceptions et assouvissent leurs passions [...] Les larges masses populaire ayant à l'égard de l'idée nationale une attitude assez passive, l'intelligentsia nationale déployait d'immenses efforts pour « apprendre » au peuple la « leçon » du nationalisme [...] Cette évolution a sécrété un type de politicien caractéristique de ces pays, celui du faux réaliste [...] Il en résulte aussi une certaine prééminence, par rapport à l'ouest, des souverains, aristocrates ou militaires, sur les juristes ou administrateurs, et d'autre part l'intelligentsia dite nationale se voit investie d'une mission spéciale. La culture, dans ces pays, revêt une importance politique exceptionnelle [...] mais ce qu'il en résulte, ce n'est pas l'épanouissement mais la politisation des activités culturelles »13(*).

À la suite de Bibó, et de Fernand Braudel, un autre historien hongrois, Jeno Szucs, a tenté de styliser les étapes de la construction historique de ce qu'il appelle « les trois Europe ». Selon lui, celle du centre se distingue par l'état des structures sociales - « en Hongrie, un homme sur vingt ou vingt-cinq était noble à la fin du Moyen-Âge tandis qu'en France un homme sur cent l'était ; à la même époque un homme sur quarante ou cinquante était citoyen libre en Hongrie alors qu'il y en avait un sur dix en France » - mais aussi par les rapports entre l'État et la société - « la cause de la communauté n'a pas eu comme à l'ouest partie liée avec la cause de la liberté », en sorte, que progressivement, « l'appropriation du pays par la communauté nationale ne s'accompagnait pas de la libération de l'individu »14(*).

Quoi qu'il en fut au juste, les procédures intentées par les institutions européennes contre la Pologne ou la Hongrie, qui seront décrites plus bas, la place de certains États centre-européens dans les classements relatifs au niveau de corruption, ou encore certaines politiques - hongroises notamment - relatives aux minorités nationales situées dans les pays voisins, trouvent peut-être un début d'explication dans cette plus difficile acclimatation du libéralisme politique, faute du terreau économique et social adéquat en temps utile, à l'est d'une ligne qui passe quelque part à la frontière orientale de l'Allemagne.

2. Au XXe siècle, une souveraineté encore sous contrôle

a) L'Europe centrale, rempart contre l'expansionnisme allemand

À la suite de la Première Guerre mondiale, l'« Europe centrale » perd sa signification puisque les « petites nations » se constituent enfin en États par la rencontre des efforts des élites nationales pour l'autodétermination et des projets franco-anglo-américains de réorganisation de l'Europe. Comme le souligne l'historien d'origine hongroise Henry Bogdan, « ce ne sont pas les peuples qui ont décidé de leur propre destin. C'est à Paris, à Londres, à Rome que leur sort a été réglé par les Grandes puissances en fonction de leurs intérêts politiques et économiques avec la complicité de certains de leurs chefs politiques ». « Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui avait servi à légitimer aux yeux des populations la guerre que menait l'Entente, fut appliqué d'une façon singulièrement arbitraire »15(*).

Repoussée par Poincaré et le président Wilson en première intention, la destruction de l'Autriche-Hongrie fut finalement décidée sous l'impulsion de Clemenceau, Lloyd George et Wilson, qui pensaient ainsi priver l'Allemagne d'un allié naturel. Clemenceau invoqua à son soutien les principes démocratiques, en effet reconnus en janvier 1918 par le dixième des Quatorze points du président Wilson énoncés en janvier 1918 : « aux peuples d'Autriche-Hongrie, dont nous désirons voir sauvegarder et assurer la place parmi les nations, devra être accordée au plus tôt la possibilité d'un développement autonome ».

La France soutenait en particulier les efforts d'autodétermination des élites tchécoslovaques. Le conseil national tchécoslovaque avait en effet été créé en 1916 au 18 rue Bonaparte, à Paris, et avait élu Tomá Masaryk à sa tête. Son activité est alors intensément soutenue par des universitaires et des intellectuels comme Ernest Denis, professeur à la Sorbonne et spécialiste de l'Europe centrale, ou Louise Weiss, et le dessin des frontières dut beaucoup, à Versailles, au travail du géographe Emmanuel de Martonne. La France est le premier État à reconnaître le conseil national comme organe suprême du gouvernement tchécoslovaque, le 30 juin 1918, avant la proclamation officielle de l'indépendance du pays, le 28 octobre. Tomá Masaryk est élu président de la république lors de la première réunion de l'Assemblée nationale provisoire, le 14 novembre.

Le soutien français est également décisif au plan militaire. Masaryk avait été l'artisan de la création des légions tchécoslovaques, formées en Russie puis en France d'anciens prisonniers retournés par l'Entente contre l'Autriche-Hongrie. Le décret du 16 décembre 1917 pris par le président Poincaré fait en quelque sorte précéder l'existence de l'État tchécoslovaque par celle de son armée puisqu'il crée une « armée autonome » placée sous la « direction politique » du conseil national tchécoslovaque mais « reconnaissant au point de vue militaire l'autorité supérieure du haut commandement français ».

Cette coopération militaire est plus fructueuse encore après la guerre. L'armistice signée le 13 novembre 1918 entre les puissances alliées et la Hongrie n'ayant pas réglé la question de la délimitation des frontières, Edvard Bene demande en décembre l'envoi d'une mission d'organisation de l'armée du jeune État, qui est approuvé en janvier 1919 par Paris. Le chef de la mission militaire française à Prague, le général Maurice Pellé, devient chef d'état-major général de l'armée tchécoslovaque en mai 1919 et permet au pays de défendre ses nouveaux acquis dans le conflit qui éclate en avril avec la république des conseils de Hongrie de Bela Kun. La mission a pu constater sur place la vigueur du souvenir, dans la mémoire tchèque, du soutien français apporté à l'époque à la jeune nation.

Décret du 16 décembre 1917, publié au Journal officiel du 19 décembre, créant une armée tchéco-slovaque

Sur le rapport de MM. George Clemenceau, président du Conseil et ministre de la guerre, et Stephen Pichon, ministre des affaires étrangères :

« La France a toujours soutenu de tout son pouvoir les revendications nationales des Tchèques et des Slovaques. Le nombre de volontaires de ces nationalités, qui sont venus se ranger sous le drapeau français au moment de la déclaration de guerre, est important ; les vides produits dans leurs rangs prouvent, sans conteste, l'ardeur avec laquelle ils ont lutté contre nos ennemis. Certains gouvernements alliés, et en particulier le gouvernement provisoire russe, n'ont pas hésité à autoriser l'engagement sur notre front d'unités constituées au moyen d'éléments tchéco-slovaques échappés à l'oppression de l'adversaire. Il est juste de donner à ces nationalités les moyens de défendre sous leur drapeau, côte à côte avec nous, la cause du droit et de la liberté des peuples, et il sera conforme aux traditions françaises de concourir à l'organisation d'une armée tchéco-slovaque autonome. [...] »

Art. 1er. Les Tchéco-Slovaques, organisés en armée autonome et reconnaissant au point de vue militaire l'autorité supérieure du haut commandement français, combattront sous leur propre drapeau contre les empires centraux.

Art. 2. -- Cette armée nationale est placée au point de vue politique sous la direction du conseil national des pays tchèques et slovaques, dont le siège central se trouve à Paris.

Art. 3. - La mise sur pied de l'armée tchéco-slovaque, ainsi que son fonctionnement ultérieur, sont assurés par le Gouvernement français.

Art. 4. -- Les dispositions en vigueur dans l'armée française concernant l'organisation, la hiérarchie, l'administration et la justice militaire sont applicables à l'armée tchéco-slovaque.

Art. 5. - L'armée tchéco-slovaque autonome se recrute : 1° Parmi les Tchéco-Slovaques servant actuellement dans l'armée française ; 2° Parmi les Tchéco-slovaques d'autres provenances admis à passer dans l'armée tchéco-slovaque ou à contracter un engagement volontaire, pour la durée de la guerre, au titre de cette armée. [...]

Toujours est-il que cette union politique est artificielle, et placée dès son origine au service des intérêts stratégiques français. Artificielle, car Tchèques et Slovaques, même réunis sous la couronne autrichienne, avaient toujours vécus séparés. Il y avait certes communauté de destin, mais elle n'était évidente que pour le souverain et ses ministres, pas pour ses peuples16(*). La Tchéquie était en outre industrialisée et largement athée, tandis que la Slovaquie était rurale et profondément catholique.

Surtout, les populations n'avaient pas été consultées, or la Tchécoslovaquie comptait alors 40 % de minorités nationales, par ailleurs non représentées à l'Assemblée provisoire. L'ancien royaume de Bohême comptait deux tiers de Tchèques et un tiers d'Allemands, et la Slovaquie de nombreux Hongrois. Les Allemands de Bohême tentèrent en 1919 de faire sécession, sans succès, Bene invoquant à Versailles l'unité historique de la Bohême. Quant à la partie orientale du pays, « Bene réclama le territoire beaucoup plus étendu que le domaine géographique occupé par les Slovaques [...] pour des raisons à la fois économiques - il fallait que le nouvel État accède au Danube - et stratégiques - le maréchal Foch estimait que le Danube était une frontière facilement défendable »17(*). Le traité de Trianon avait en outre prévu un statut d'autonomie pour la Ruthénie subcarpatique peuplée de Ruthènes, mais rien ne fut fait en ce sens avant 1938.

La Pologne, objet du huitième des Quatorze points de Wilson et autre grand bénéficiaire des traités signés à Versailles et à Saint-Germain-en-Laye, présente les mêmes faiblesses. Ressuscitée dans un territoire plus vaste que la Pologne actuelle, mais moins grand que la république des Deux Nations, elle est multinationale et sa frontière à l'Est n'est pas fixée. La France lui apporte son soutien dans la guerre qu'elle déclenche contre l'URSS en avril 1920 - les officiers français comptent notamment dans leurs rangs le capitaine de Gaulle -, et à l'issue de laquelle elle s'agrandit très au-delà de la ligne proposée par Lord Curzon en décembre 1919. La France noue ensuite avec elle une alliance militaire en février 1921.

La stratégie française va de pair avec la création d'un réseau d'alliances à l'Est. Paris supervise la création de la « petite entente », alliance diplomatique et militaire signée en août 1920 et regroupant la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie et la Roumanie. Cette première alliance est renforcée par la signature d'accords bilatéraux entre la Roumanie et la Tchécoslovaquie en avril 1921, ente la Roumanie et la Yougoslavie en juin 1921, et entre la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie en août 1922, puis par des garanties accordées officiellement par la France à la Tchécoslovaquie en octobre 1925, à la Roumanie en juin 1926 et à la Yougoslavie en novembre 1927.

Le bilan de cette stratégie est toutefois décevant, notamment car la complexité des antagonismes entre ces nouveaux États, ainsi qu'entre eux et leurs voisins, est sous-estimée. Le contrôle de la ville de Teschen fait l'objet de la courte guerre polono-tchécoslovaque, sous les yeux des Alliés, en janvier 1919 ; les Tchécoslovaques freinent le transit d'armes en direction de la Pologne lors de la guerre polono-soviétique de 1919-1920 ; Prague et Varsovie se désolidarisent de Poincaré lors de l'occupation de la Ruhr en 1923 ; en 1933, alors que l'Allemagne s'est retirée de la conférence sur le désarmement, le Pacte à Quatre amorce l'abandon par Paris des principes de Versailles et provoque la conclusion de l'accord germano-polonais de janvier 1934, lequel fait ensuite échouer le projet de pacte oriental, ou « Locarno de l'est », pourtant soutenu par la Tchécoslovaquie ; en 1935, cette dernière s'allie comme la France à l'URSS, poussant la Pologne plus près de l'Allemagne ; en 1936 la remilitarisation de la Rhénanie détruit ce qui restait de stratégie française de soutien aux alliés de l'est ; en 1938 enfin, à Munich, la Pologne profita du dépeçage de la Tchécoslovaquie en récupérant la région de Teschen.

Quant à la Hongrie, isolée par la défaite des empires centraux puis par celle, à l'extérieur et à l'intérieur, de la république des conseils, elle n'eut d'autre choix que d'accepter le « diktat » de Trianon le 4 juin 1920, qui prive le pays de deux tiers de son territoire, de son accès à la mer, et d'une partie de sa population magyarophone, et dont les effets sont encore perceptibles de nos jours dans la mémoire nationale et dans la vie politique du pays.

La politique française de l'entre-deux-guerres à l'égard de l'Europe centrale évite difficilement la critique, qui dépasse d'ailleurs celle de l'attitude franco-britannique à Munich. Du point de vue de la mise en oeuvre de la stratégie fixée, la France a certainement manqué de fermeté, de discernement et d'effort de compréhension de ses partenaires, mais sa responsabilité propre dans l'échec du système est peut-être moindre qu'on ne pense souvent18(*). Elle n'avait, surtout, pas les moyens financiers, économiques, militaires de ses ambitions, et ne pouvait donc pas être un protecteur suffisamment efficace, même si l'état-major et les missions de défense prenaient très à coeur les engagements de sécurité de la France dans la région. Les partenaires étaient tout simplement trop divisés entre eux : à l'égard de l'Allemagne, de l'URSS, de la sécurité collective, de la Hongrie, de la Petite Entente elle-même. La garantie de sécurité offerte par la France était notoirement dépourvue de portée juridique et opérationnelle suffisante.

L'historien hongrois Istvan Bibo rejoignait cette analyse dès la fin de la guerre : « on sait avec quel cynisme le national-socialisme et le fascisme ont précipité l'Europe dans la catastrophe. Mais il n'est pas moins vrai qu'entre 1918 et 1933 d'importantes tentatives de réconciliation entre la France et l'Allemagne ont échoué à cause du veto de la Petite Entente, ce qui représentait en même temps une véritable perversion de l'idée régionale qui, pourtant, avait suscité beaucoup d'espoirs. Autre fait significatif : en 1938, au moment de la tragédie tchécoslovaque, la Pologne et la Hongrie, pourtant menacées par l'invasion allemande, ont été incapables de faire le moindre geste de solidarité à l'égard de leur voisin malheureux »19(*).

Mais cette politique a été durement jugée d'un point de vue stratégique également. Jacques Bainville est sans doute le premier des commentateurs de la paix de Versailles à y voir un cadeau fait à l'Allemagne dans la création de petits États influençables dans son pourtour. D'autres spécialistes contemporains de l'Europe centrale jugent négativement la destruction de l'Autriche-Hongrie, contrepoids naturels à l'Allemagne, la recomposition arbitraire de ses morceaux dans des ensembles mal conçus, et le maintien de frontières irréalistes, tous facteurs qui ont conduit, selon une ligne plus ou moins droite, à la domination allemande, à la tyrannie russe, puis à la prédominance américaine sur l'ensemble de l'Europe20(*).

Le politologue d'origine tchèque Jacques Rupnik, dialoguant avec l'historien d'origine hongroise François Fejtö, convenait en 2009 du caractère tragique de l'histoire de l'Europe centrale dans la première moitié du siècle dernier : « En tant qu'Européen, je partage le deuil de la disparition d'une Europe centrale comme pôle distinct de l'Occident et de la Russie ». « Rétrospectivement, je pense que cette Europe centrale d'États indépendants naquit dans une situation d'anomalie, c'est-à-dire dans une situation de vide géopolitique créé par la défaite des deux grands pôles qu'étaient la Russie révolutionnaire et l'Allemagne. Pendant quelques années, les puissances occidentales purent garantir l'existence de ces États-nations, mais, dès que la France, essentiellement, et la Grande-Bretagne cessèrent de porter un intérêt soutenu à ces pays, ils ne furent plus en mesure de garantir seuls leur indépendance »21(*).

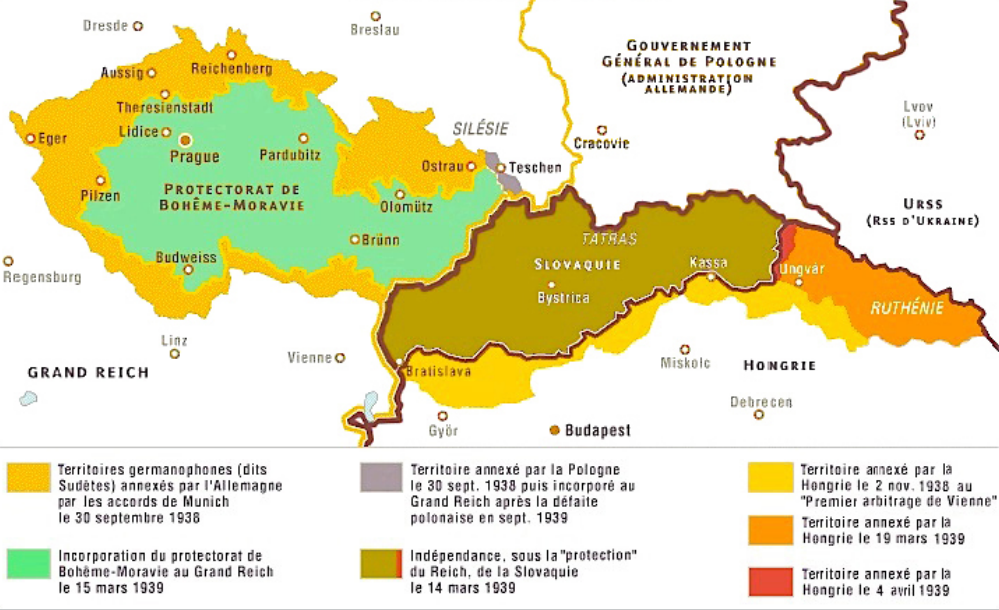

Évolution territoriale de la Tchécoslovaquie à la fin des années 1930

Source : wikipedia.

Les accords de Munich du 30 septembre 1938, donc, préludent à la domination nazie de l'Europe centrale. Début octobre, Bene fuit le pays ; Mgr Tiso proclame l'autonomie de la Slovaquie et lui fait emprunter la voie du fascisme ; en mars 1939, le successeur de Bene consent à l'incorporation du « protectorat de Bohême-Moravie » au Reich allemand, et Tiso proclame l'indépendance de la Slovaquie sous la protection du Reich. La Pologne subit un quatrième partage en septembre, tandis que la Hongrie, qui s'est agrandie de la Ruthénie subcarpatique au détriment de la Slovaquie et du nord de la Transylvanie au détriment de la Roumanie, est entraînée dans la guerre contre l'URSS aux côtés du Reich.

L'Europe sous domination allemande en 1942

Source : Jean et André Sellier, 2014.

b) L'Europe centrale, rempart soviétique contre la puissance américaine

Après la victoire sur le nazisme, l'Europe centrale - et surtout, en son sein, la Tchécoslovaquie - fut à nouveau instrumentalisée en formant le principal objet de la rivalité entre les puissances américaine et soviétique22(*).

Alors que l'Europe centrale était pour les Américains une « terra incognita », ils considèrent au printemps 1944 que Tchécoslovaquie libérée du nazisme par l'armée rouge sera le véritable test de la capacité du système soviétique à coexister avec un système non soviétique. Les Etats-Unis soutiennent alors d'abord l'établissement d'une sphère d'influence soviétique ouverte - plutôt qu'exclusive - en Europe, qui leur semble alors propice à de bonnes relations avec Staline comme à la défense de leurs propres intérêts dans ces pays. Le fameux « accord des pourcentages » d'octobre 1944 entre Staline et Churchill n'invalide pas cette lecture de l'immédiat après-guerre : il ne porte que sur la Yougoslavie, la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie et la Grèce et ne vise qu'à circonscrire la domination soviétique dans des proportions acceptables23(*).

Si la Tchécoslovaquie s'est toujours considérée comme occidentale, l'attitude des élites et de la population à l'égard de la Russie restait alors plutôt positive. L'américanophilie tchèque est certes massive dès le milieu du XXe siècle, en raison de la diaspora présente aux Etats-Unis - l'américano-tchèque Anton J. Cermak occupa la mairie de Chicago au début des années 1930 - de l'américanophilie des élites nationales - Masaryk était marié à une Américaine et s'est inspiré de la Déclaration de 1776 pour rédiger celle de son pays - et de l'attraction de la culture populaire américaine. Mais la méfiance des pères fondateurs de la Tchécoslovaquie se dirige alors encore davantage vers l'Allemagne que vers la Russie. Masaryk s'est opposé à toute intervention dans la guerre civile russe et a signé un accord d'assistance mutuelle soviéto-tchécoslovaque en 1935 ; Bene a imité Masaryk en signant un traité d'alliance avec l'URSS en 1943, Staline ayant été le premier à reconnaître son gouvernement en exil en juillet 1941 et à affirmer que la Tchécoslovaquie devait être rétablie comme État souverain.

La fin du modèle tchécoslovaque a lieu entre l'automne 1946 et février 1948. Les Etats-Unis prennent ombrage en 1947 de gestes jugés prosoviétiques des dirigeants tchécoslovaques et suspendent leur aide à Prague ; puis le plan Marshall vise explicitement à détacher, par la puissance économique américaine, les pays d'Europe centrale de l'URSS. À partir du Coup de Prague, en février 1948, les Etats-Unis mènent une politique offensive visant à mettre un terme à la domination soviétique en Europe centrale. À partir de juin 1950, le containment prend la tournure souhaitée par Paul Nitze, dont la doctrine l'emporte sur celle de George Kennan au sein du département d'État, visant à faire reculer hors d'Europe la puissance soviétique.

La Tchécoslovaquie devient à cette date le laboratoire des politiques que l'on dirait désormais hybrides, faites d'ingérence et de déstabilisation par tous moyens, d'abord américaines, puis soviétiques. Le « plan pour une guerre psychologique » américain de juillet 1950 donne ainsi lieu à la création de structures spécialisées, d'instruments de conquêtes des esprits tel Radio Free Europe ou encore les formations du Collège de l'Europe libre offertes aux jeunes réfugiés, et plus de 250 millions de tracts sont lancés sur toute l'Europe centrale en quelques années. Ces initiatives suscitent une intense contre-propagande soviétique antiaméricaine. « L'accusation la plus comique concerna l'envoi supposé en Tchécoslovaquie d'insectes nuisibles, notamment des doryphores de pommes de terre »24(*).

Suivront quarante ans de glaciation soviétique. L'URSS « considère en effet depuis octobre 1917 et surtout depuis l'agression allemande du 22 juin 1941 qu'elle se trouve sous la menace permanente des États capitalistes occidentaux. Il en résulte pour elle la nécessité impérieuse d'assurer sa sécurité le long de ses frontières occidentales »25(*) et donc de préserver le glacis de protection constitué grâce au pacte de Varsovie. L'URSS vise par ailleurs à « étendre à l'ensemble du monde et en premier lieu aux pays qui font partie de sa « zone de sécurité » le système politico-économique qu'elle s'est donné en 1917 »26(*). Les insurrections de Budapest en 1956, ou de Prague en 1968, seront durement réprimées par l'armée rouge.

Pendant la guerre froide, la France est alors quasiment absente des négociations relatives à l'Europe centrale et orientale, qui sont traitées par les deux nouveaux « Grands ». De Gaulle lance la « détente, entente, coopération » avec l'est en 1964, après le sentiment d'échec ressenti lors de la ratification par le Bundestag du traité de l'Élysée, que les députés allemands font précéder d'un préambule affaiblissant sa portée. L'Ostpolitik de Willy Brandt normalise les relations entre la RFA et les pays de l'Est également, mais la France y joue plus un rôle de témoin que d'acteur. La France se rapproche certes de la Pologne de Geremek et de la Roumanie de Ceaucescu dans la seconde moitié des années 1970, mais les résultats sont mitigés. La présence de la RFA dans la région, indépendamment de la nature des régimes, augmente, jusqu'en Albanie27(*). Le sommet franco-soviétique de Varsovie de mai 1980 reste sans suite.

Cette période voit ainsi renaître l'idée d'Europe centrale comme objet géopolitique. La cause des « nations captives » devient un thème de politique intérieure américaine dans la mobilisation de la société civile contre l'ennemi soviétique, sous Truman puis, surtout, sous Eisenhower, et sous l'impulsion du secrétaire d'État John Foster Dulles. La notion de Mitteleuropa reparut aussi dans le monde intellectuel à l'Ouest, d'abord sous la plume d'universitaires, tel Claudio Magris, dont la thèse sur la continuité du « mythe habsbourgeois » dans la littérature est publiée en 1963.

« L'ordre sanctionné par le pacte de Varsovie et par le Comecon transforme en réalité la hantise des peuples centre-européens depuis l'époque de Pierre le Grand : l'extension de l'Empire russe jusqu'aux pays slaves occidentaux et à l'est de l'Allemagne. Après cette seconde mort, l'idée d'Europe centrale était prête à renaître. Comme en 1848, le modèle germanique de Mitteleuropa allait être réhabilité par des intellectuels des pays slaves du Centre-Est. L'idée d'Europe centrale fut un mythe qui donnait courage aux exilés parisiens ou new-yorkais des tyrannies communistes, et aux intellectuels dissidents qui pouvaient se risquer à le formuler, un mythe vivant tant que se maintenait l'empire néo-stalinien »28(*).

L'article du romancier Milan Kundera, « l'Occident kidnappé », publié en 1983, est l'illustration la plus connue en France du retour de cet objet géopolitique, dont la consistance est toutefois contestée par l'auteur, qui affirme en quelque sorte l'occidentalité du Centre, au moins sur le plan culturel. La fortune contemporaine de ce texte subtil, réédité séparément par les éditions Gallimard en 2021, traduit dans de nombreuses langues et rapidement épuisé, a cependant quelque chose de paradoxal. Convoqué à présent, semble-t-il, pour attester de la prescience des petites nations centre-européennes, dont la défiance à l'égard de leur voisin russe s'appuie sur de compréhensibles motifs historiques, et des motifs prétendument naturels, l'article recèle pourtant une critique assez profonde de l'Europe que ces pays rejoindront vingt ans plus tard.

Milan Kundera - l'Occident kidnappé (novembre 1983, extraits)

« En 1956, au mois de septembre, le directeur de l'agence de presse de Hongrie, quelques minutes avant que son bureau fût écrasé par l'artillerie, envoya par télex dans le monde entier un message désespéré sur l'offensive russe, déclenchée le matin contre Budapest. La dépêche finit par ces mots : « Nous mourrons pour la Hongrie et pour l'Europe. » Que voulait dire cette phrase ? [...] Qu'est-ce que l'Europe pour un Hongrois, un Tchèque, un Polonais ? [...]

L'Europe géographique (celle qui va de l'Atlantique à l'Oural) fut toujours divisée en deux moitiés qui évoluaient séparément : l'une liée à l'ancienne Rome et à l'Église catholique (signe particulier : alphabet latin) ; l'autre ancrée dans Byzance et dans l'Église orthodoxe (signe particulier : alphabet cyrillique). Après 1945, la frontière entre ces deux Europes se déplaça de quelques centaines de kilomètres vers l'Ouest, et quelques nations qui s'étaient toujours considérées comme occidentales se réveillèrent un beau jour et constatèrent qu'elles se trouvaient à l'Est. Par suite, se sont formées après la guerre trois situations fondamentales en Europe : celle de l'Europe occidentale, celle de l'Europe orientale et celle, la plus compliquée, de cette partie de l'Europe située géographiquement au Centre, culturellement à l'Ouest et politiquement à l'Est. [...]

C'est à la frontière orientale de l'Occident que, mieux qu'ailleurs, on perçoit la Russie comme un Anti-Occident ; elle apparaît non seulement comme une des puissances européennes parmi d'autres mais comme une civilisation particulière, comme une autre civilisation. [...] C'est pourquoi l'Europe que j'appelle centrale ressent le changement de son destin après 1945 non seulement comme une catastrophe politique mais comme la mise en question de sa civilisation. Le sens profond de leur résistance, c'est la défense de leur identité ; ou, autrement dit : c'est la défense de leur occidentalité. [...]

Comment expliquer que cette face du drame soit restée quasi invisible ? [...] Les Polonais, les Tchèques, les Hongrois avaient eu une histoire mouvementée, fragmentée, et une tradition d'État moins forte et moins continue que celle des grands peuples européens. Coincées d'un côté par les Allemands, de l'autre côté par les Russes, ces nations, dans la lutte pour leur survie et pour leur langue, épuisèrent trop de forces. [...] L'Empire autrichien tenait une grande occasion de créer en Europe centrale un État fort. Hélas, les Autrichiens étaient divisés entre le nationalisme arrogant de la grande Allemagne et leur propre mission centre-européenne. [...] Et, pour tout dire, je vois enfin la faute de l'Europe centrale dans ce que j'appellerai l'« idéologie du monde slave ». [...]

Est-ce donc la faute de l'Europe centrale si l'Occident ne s'est même pas aperçu de sa disparition ? Pas entièrement. Au commencement de notre siècle, elle devint, malgré sa faiblesse politique, un grand centre de culture, peut-être le plus grand. [...] Car l'Europe centrale n'est pas un État, mais une culture ou un destin. [...] Ce qui définit et détermine l'ensemble centre-européen ne peut donc pas être les frontières politiques (qui sont inauthentiques, toujours imposées par des invasions, des conquêtes et des occupations) mais les grandes situations communes qui rassemblent des peuples, et les regroupent toujours différemment, dans des frontières imaginaires et toujours changeantes, à l'intérieur desquelles subsistent la même mémoire, la même expérience [...]

Aucune partie du monde n'a été aussi profondément marquée par le génie juif. Étrangers partout et partout chez eux, élevés au-dessus des querelles nationales, les Juifs étaient au xxe siècle le principal élément cosmopolite et intégrateur de l'Europe centrale, son ciment intellectuel, condensation de son esprit, créateur de son unité spirituelle. [...] c'est dans son destin que le sort centre-européen me semble se concentrer, se refléter, trouver son image symbolique. Qu'est-ce que l'Europe centrale ? La zone incertaine de petites nations entre la Russie et l'Allemagne. Je souligne les mots : petite nation. En effet, que sont-ils, les Juifs, sinon une petite nation, la petite nation par excellence ? [...] Mais qu'est-ce que la petite nation ? Je vous propose ma définition : la petite nation est celle dont l'existence peut être à n'importe quel moment mise en question, qui peut disparaître, et qui le sait. [...]

Voilà pourquoi dans cette région de petites nations qui « n'ont pas encore péri », la vulnérabilité de l'Europe, de toute l'Europe, fut visible plus clairement et plus tôt qu'ailleurs. [...] En ce sens-là, le destin de l'Europe centrale apparaît comme l'anticipation du destin européen en général, et sa culture prend d'emblée une énorme actualité. Il suffit de lire les plus grands romans centre-européens : dans Les Somnambules, de Broch, l'Histoire apparaît comme un processus de la dégradation des valeurs ; L'Homme sans qualités, de Musil, dépeint une société euphorique, qui ne sait pas que demain elle va disparaître ; dans Le Brave Soldat Chveik, de Hasek, la simulation de l'idiotie est la dernière possibilité de garder sa liberté ; les visions romanesques de Kafka nous parlent du monde sans mémoire, du monde après le temps historique. Toute la grande création centre-européenne, de notre siècle jusqu'à nos jours, pourrait être comprise comme une longue méditation sur la fin possible de l'humanité européenne. [...]

La disparition du foyer culturel centre-européen fut certainement un des plus grands événements du siècle pour toute la civilisation occidentale. [...] comment est-il possible qu'il soit resté inaperçu et innommé ? Ma réponse est simple : [...] parce que l'Europe ne ressent plus son unité comme unité culturelle. [...] Or, il me semble que dans notre siècle un autre changement arrive, aussi important que celui qui sépare l'époque médiévale des Temps modernes. De même que Dieu céda, jadis, sa place à la culture, la culture à son tour cède aujourd'hui la place. [...]

Mais à quoi et à qui ? Quel est le domaine où se réaliseront des valeurs suprêmes susceptibles d'unir l'Europe ? Les exploits techniques ? Le marché ? Les médias ? (Le grand poète sera-t-il remplacé par le grand journaliste ?) Ou bien la politique ? Mais laquelle ? [...] Je ne sais pas, je n'en sais rien. Je crois seulement savoir que la culture a cédé sa place. [...]

En ce sens je voudrais souligner une circonstance significative : les révoltes centre-européennes n'étaient pas soutenues [...] par les médias. Elles étaient préparées, mises en oeuvre, réalisées par des romans, par la poésie, par le théâtre, par le cinéma, par l'historiographie, par des revues littéraires, par des spectacles comiques populaires, par des discussions philosophiques, c'est-à-dire par la culture. [...] C'est pourquoi, quand les Russes occupèrent la Tchécoslovaquie, la première conséquence en fut la destruction totale de la culture tchèque en tant que telle. [...] Si en France ou en Angleterre toutes les revues disparaissaient, personne ne s'en apercevrait, même pas leur éditeur. À Paris, même dans le milieu tout à fait cultivé, on discute pendant les dîners des émissions de télévision et non pas des revues. Car la culture a déjà cédé sa place. [...]

Par son système politique, l'Europe centrale est l'Est ; par son histoire culturelle, elle est Occident. Mais puisque l'Europe est en train de perdre le sens de sa propre identité culturelle, elle ne voit dans l'Europe centrale que son régime politique ; autrement dit : elle ne voit dans l'Europe centrale que l'Europe de l'Est. L'Europe centrale doit donc s'opposer non seulement à la force pesante de son grand voisin, mais aussi à la force immatérielle du temps qui, irréparablement, laisse derrière lui l'époque de la culture. [...]

Sa vraie tragédie n'est donc pas la Russie, mais l'Europe. L'Europe, cette Europe qui, pour le directeur de l'agence de presse de Hongrie, représentait une telle valeur qu'il était prêt à mourir pour elle, et qu'il mourut. Derrière le rideau de fer, il ne se doutait pas que les temps ont changé et qu'en Europe l'Europe n'est plus ressentie comme valeur. Il ne se doutait pas que la phrase qu'il envoya par télex au-delà des frontières de son plat pays avait l'air désuète et ne serait jamais comprise ».

La chute du Mur a d'abord eu lieu en Europe centrale. « Les gouvernements polonais et hongrois qui, dès 1988, avaient enclenché le processus de réformes radicales, ont inconsciemment ou non, été les véritables promoteurs de ce vent de révolte qui a soufflé à l'Est à partir de l'été 1989 »29(*). En république tchèque en revanche, ce sont les manifestations populaires qui sont à l'origine du recul du pouvoir aligné sur Moscou.

La France n'est pas restée inactive dans le soutien à la transition. Elle est ainsi à l'origine du programme Phare qui permet à la Communauté européenne d'accorder des aides non-remboursables à onze pays d'Europe centrale et orientale - l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie et la République tchèque, ainsi que la Bulgarie et la Roumanie -, puis de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, créée le 29 mai 1990. Après le maigre bilan de la première conférence sur le pacte de stabilité en Europe de mai 1994, la France et l'Allemagne accueillent encore la Pologne dans le format original du « triangle de Weimar », créé lors de la rencontre des ministres des affaires étrangères français, allemand et polonais à Weimar en 1991, format qui fait bénéficier la relation germano-polonaise de l'expérience de réconciliation franco-allemande.

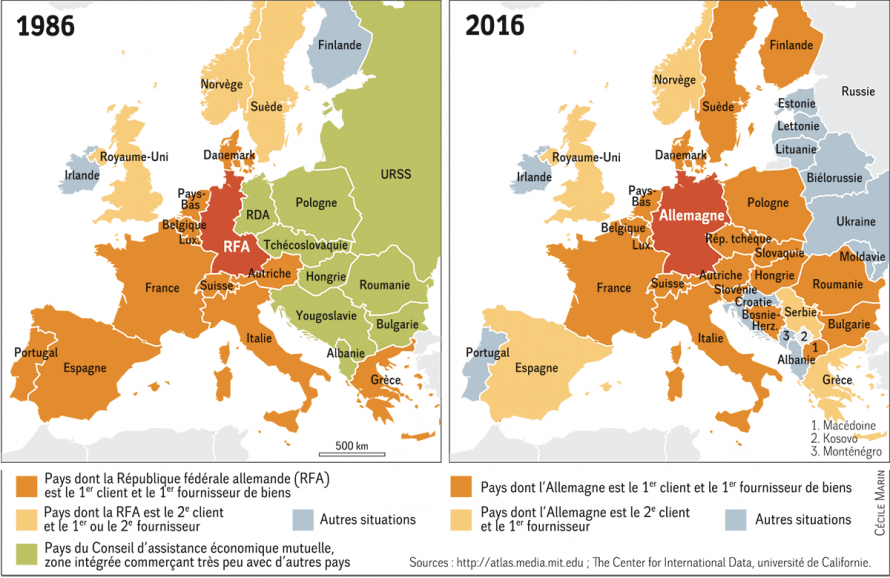

Mais c'est avec l'Allemagne que les relations sont dès cette période plus immédiatement renforcées au plan économique. Avant même la libéralisation des flux de capitaux, le régime du perfectionnement passif, facilité par le droit européen en 198630(*), permet en moins d'une décennie d'intégrer un vaste pan des économies d'Europe centrale voisins de l'Allemagne dans ses chaînes de valeur. « En 1996, les sociétés rhénanes réimportent vingt-sept fois plus (en valeur) de produits perfectionnés en Pologne, République tchèque, Hongrie ou Slovaquie que les entreprises françaises »31(*).

Puis, « de 1991 à 1999, les flux d'investissements directs à l'étrangers allemands vers les pays d'Europe de l'Est sont multipliés par vingt-trois. Au début des années 2000, l'Allemagne réalise à elle seule plus du tiers des IDE effectués dans les pays du groupe de Visegrád et étend son emprise capitalistique en Slovénie, Croatie et Roumanie »32(*). Le travail y est moins onéreux et la menace de délocalisations dans son voisinage immédiat sert à modérer les hausses de salaire en Allemagne même.

Extension de la puissance commerciale allemande en Europe centrale

Source : Cécile Marin, Le Monde diplomatique, op. cit., 2018.

Dès cette époque apparaît la nécessité d'« une véritable politique française à l'Est afin que les peuples concernés n'attribuent pas tous les mérites à nos amis, alliés et néanmoins concurrents d'outre-Rhin qui oeuvrent dans ce sens avec efficacité »33(*).

* 1 Jan Masaryk, Ani opona, ani most... (Ni rideau ni pont), Prague, Vladimir Zikes, 1947, cité par Justine Faure, L'ami américain. La Tchécoslovaquie, enjeu de la diplomatie américaine, Paris, Tallandier, 2004.

* 2 Catherine Horel, Cette Europe qu'on dit centrale, Paris, Beauchesne, 2009.

* 3 Tomas Masaryk, La Nouvelle Europe, Paris, L'Harmattan, 2002, p. 55.

* 4 Voir par exemple Henryk Sienkiewicz, Les chevaliers teutoniques, dont la version originale a paru en roman-feuilleton entre 1897 et 1899, et la première version française en 1901 sous le titre Les chevaliers de la croix ; voir encore Sylvain Gougenheim, Tannenberg - 15 juillet 1410, Paris, Tallandier, 2012.

* 5 Jean et André Sellier, Atlas des peuples d'Europe centrale, Paris, La Découverte, 2014, p. 8.

* 6 Voir Tomas Masaryk, La Nouvelle Europe, Paris, L'Harmattan, 2002.

* 7 Voir notamment Jacques Droz, L'Europe centrale, évolution historique de l'idée de Mitteleuropa, Paris, Payot, 1960.

* 8 Cité par Jacques Droz, op. cit.

* 9 Voir notamment Quinn Slobodian, Les globalistes, Paris, Seuil, 2022, chapitre 4.

* 10 Voir Peter Jordan, « Großgliederung Europas nach kulturräumlichen Kriterien », in Europa Regional 13.2025, 2025, pp. 162-173.

* 11 Istvan Bibó, Misère des petits États d'Europe de l'Est, Paris, Albin Michel, 1993, p. 156.

* 12 Istvan Bibó, Misère des petits États d'Europe de l'Est, Paris, Albin Michel, 1993, p. 153

* 13 Istvan Bibó, Misère des petits États d'Europe de l'Est, Paris, Albin Michel, 1993, pp. 162-163. Sur l'origine et le rôle de l'intelligentsia dans les pays d'Europe centrale, surtout en République tchèque et en Slovaque, voir Bernard Michel, La mémoire de Prague, Paris, Perrin, 1986.

* 14 Jeno Szucs, Les trois Europe, Paris, L'Harmattan, 1985, pp. 66 et suivantes.

* 15 Henry Bogdan, Histoire des pays de l'Est, Paris, Perrin, 2008, p. 292.

* 16 Voir Pierre Béhar, Vestiges d'empires, Paris, éditions Desjonquères, 1999.

* 17 Henry Bogdan, Histoire des pays de l'Est, Paris, Perrin, 2008, p. 288.

* 18 Voir, ainsi que sa préface par Georges-Henri Soutou, Isabelle Davion, Mon voisin, cet ennemi - La politique de sécurité française face aux relations polono-tchécoslovaques entre 1919 et 1939, Bruxelles, Peter Lang, 2009.

* 19 Istvan Bibó, Misère des petits États d'Europe de l'Est, Paris, Albin Michel, 1993, p. 176.

* 20 Voir par exemple : Jacques Bainville, Les conséquences politiques de la paix, Paris, Nouvelle librairie nationale, 1920 ; François Fejtö, Requiem pour un empire défunt, Paris, Lieu Commun, 1988 ; Pierre Béhar, L'Autriche-Hongrie, idée d'avenir, Paris, éditions Desjonquères, 1991 et, du même auteur, Vestiges d'empires, Paris, éditions Desjonquères, 1999 ; dans un autre registre, Stefan Zweig, Le monde d'hier, souvenirs d'un Européen, Paris, Le Livre de poche, pp. 466-467 ; voir encore l'entretien croisé entre Jacques Rupnik et François Fejtö, « Requiem pour un empire défunt » dans Esprit 2009/10, pp. 18-30.

* 21 François Fejtö et Jacques Rupnik, « Requiem pour un empire défunt », dans Esprit, 2009/10, pp. 18-30.

* 22 Les développements qui suivent s'inspirent de Justine Faure, L'ami américain. La Tchécoslovaquie, enjeu de la diplomatie américaine, Paris, Tallandier, 2004.

* 23 Selon l'historien Bruno Arcidiacono, cité par Justice Faure, op. cit., pp. 56-57.

* 24 Justine Faure, L'ami américain. La Tchécoslovaquie, enjeu de la diplomatie américaine, Paris, Tallandier, 2004, pp. 276-281.

* 25 Henry Bogdan, Histoire des pays de l'est, Paris, Perrin, 1991, p. 416.

* 26 Henry Bogdan, Histoire des pays de l'est, Paris, Perrin, 1991, p. 416.

* 27 Voir notamment Jean-Christophe Romer et Thomas Schreiber, « La France et l'Europe centrale », dans Politique étrangère 60/4, 1995, pp. 917-925.

* 28 Jacques le Rider, La Mitteleuropa, Paris, PUF, coll. Que sais-je ?, 1994.

* 29 Henry Bogdan, op. cit., p. 630.

* 30 Règlement (CEE) no 2473/86 du Conseil, du 24 juillet 1986, relatif au régime du perfectionnement passif et au système des échanges standard.

* 31 Pierre Rimbert, « Le Saint Empire économique allemand » dans Le Monde diplomatique, février 2018.

* 32 Pierre Rimbert, op. cit.

* 33 Jean-Christophe Romer et Thomas Schreiber, « La France trop discrète à l'Est », dans Le Monde du 5 janvier 1996.