ÉTUDE D'IMPACT

PROJET DE LOI

de lutte contre la vie chère dans les outre-mer

NOR : MOMO2517046L/Bleue-1

29 juillet 2025

TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS 13

TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION 19

TITRE IER - AGIR POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET COMPENSER LES EFFETS DE L'ÉLOIGNEMENT 25

CHAPITRE IER - BAISSER LES PRIX PAR UN RENFORCEMENT DES DISPOSITIFS DE LUTTE CONTRE LA CHÈRE 25

Article 1er - Réviser le calcul du seuil de revente à perte dans les outre-mer 25

Article 2 - Renforcer le bouclier qualité-prix (BQP) dédiés aux produits de grande consommation et créer un BQP dédiés aux services 35

Article 3 - Limiter la réglementation des prix des produits de première nécessité et ouvrir la possibilité aux présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR) de saisir le préfet en cas de variations excessives des prix spécifiques aux territoires dont ils ont la compétence 45

Article 4 - Développer le e-commerce, soutenir les territoires : l'expérimentation du E-Hub ultramarin 56

Article 5 - Habiliter le Gouvernement à procéder par ordonnance en vue de la mise en oeuvre d'un mécanisme de réduction des frais d'approche 68

Article 6 - Créer une obligation de transmission de données économiques des distributeurs à l'autorité administrative chargée de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes 75

Article 7 - Instaurer une obligation d'information à la charge des distributeurs sur les marges arrière et autres avantages obtenus auprès de leurs fournisseurs 89

Article 8 - Interdire les conditions générales de vente et conditions commerciales discriminatoires des fournisseurs au seul motif que les produits auraient pour destination finale les outre-mer et instaurer une obligation d'information sur les prix convenus 98

Article 9 - Accentuer le pouvoir d'injonction du juge pour assurer une meilleure transparence comptable des entreprises en outre-mer 110

Article 10 - Augmenter les moyens de l'Autorité de la concurrence pour agir en outre-mer 120

Article 11 - Habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de codifier dans le code de commerce les dispositions connexes au droit de la concurrence relevant de la compétence l'Etat en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française 159

Article 12 - Etendre les pouvoirs des Commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC) pour favoriser la concurrence 164

Article 13 - Préserver la production locale 173

Articles 14 et 15 - Instaurer dans les outre-mer des règles adaptées de la commande publique afin de réserver une part des marchés publics aux petites et moyennes entreprises locales et de rendre obligatoire un plan de sous-traitance pour les marchés supérieurs à 500 000 euros 181

Article 16 - Mise à jour des compteurs Lifou permettant d'étendre aux îles de Wallis et Futuna l'ensemble des articles qui leur sont applicables 192

INTRODUCTION GÉNÉRALE

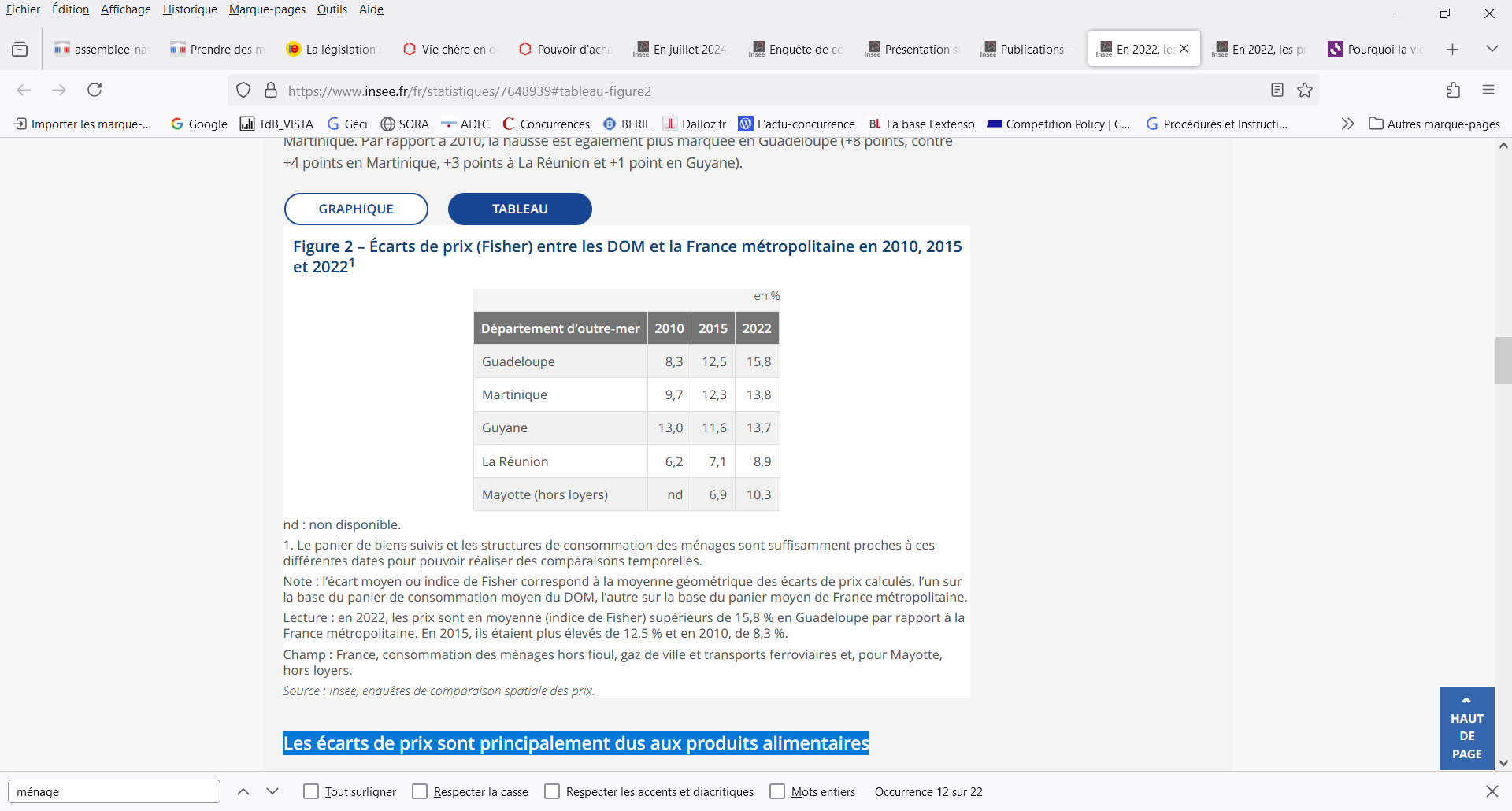

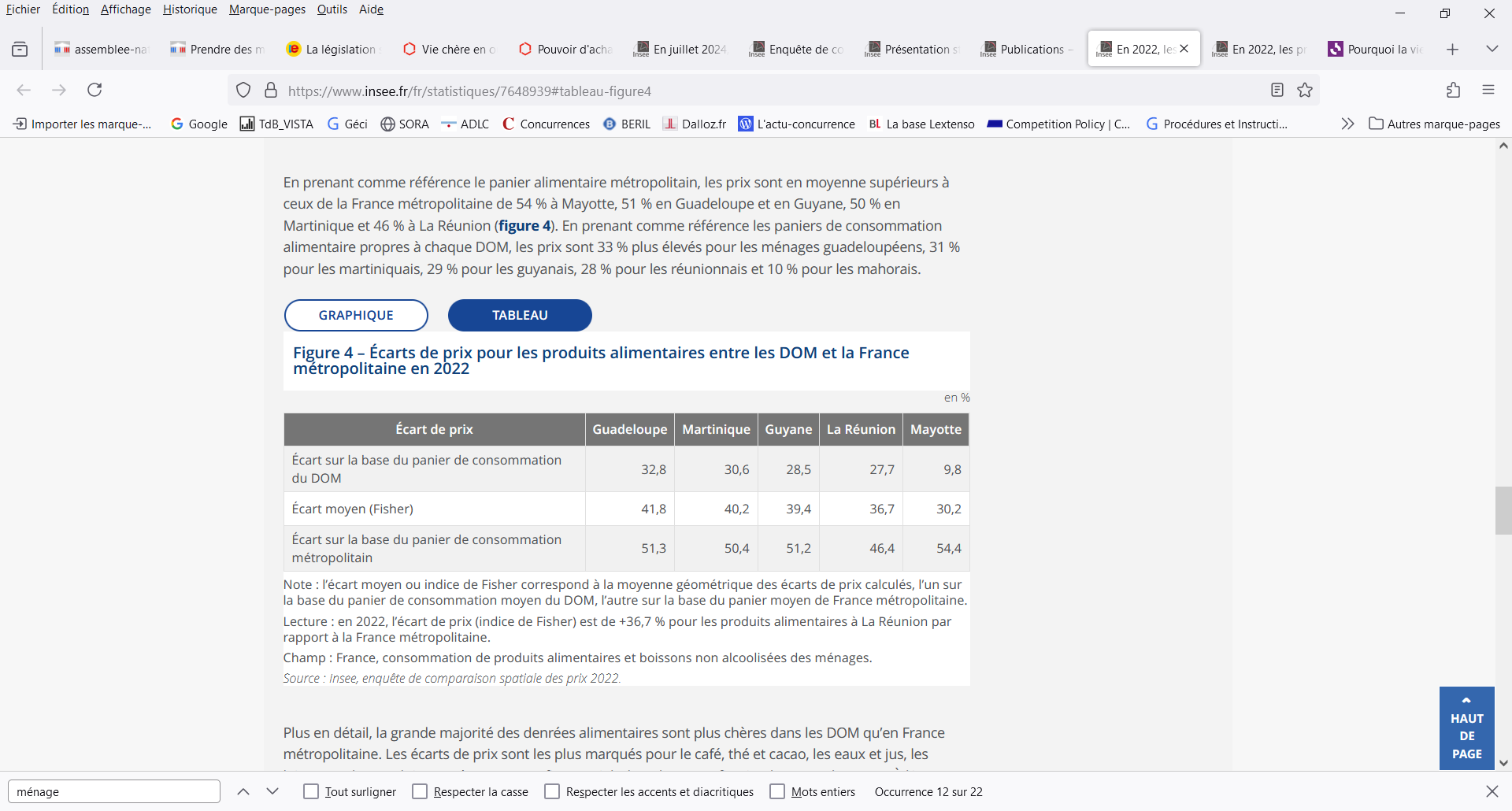

Depuis de trop nombreuses années, nos compatriotes ultramarins subissent de plein fouet le fléau de la vie chère. Le constat est connu et documenté. En 2022, d'après l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), les écarts de prix vis-à-vis de l'hexagone atteignent jusqu'à 16 % sur les prix à la consommation en général et parfois plus de 40 % sur les denrées alimentaires. C'est insoutenable pour tous nos compatriotes ultramarins. C'est une véritable fracture sociale.

Le présent projet de loi contribue à lutter plus efficacement contre la vie chère dans les outre-mer, à améliorer le pouvoir d'achat des ultramarins et, partant, la cohésion sociale de notre nation.

Structuré autour de quatre titres, il contribue au renforcement des dispositifs de lutte contre la vie chère par une action de baisse de prix et d'amélioration de la transparence et la concurrence dans les outre-mer. Il vise à soutenir le tissu économique ultramarin, en particulier en matière de souveraineté alimentaire.

Ce projet de loi s'inscrit dans le cadre d'un plan gouvernemental plus vaste de lutte contre la vie chère. D'abord, l'État a d'ores et déjà agi, par exemple récemment dans le cadre du protocole d'objectifs et de moyens de lutte contre la vie chère, signé le 16 octobre 2024, et qui a permis d'ores et déjà de réelles baisses de prix. C'est le résultat d'efforts partagés, et notamment, du côté de l'État, d'une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à taux zéro sur les produits de première nécessité en Guadeloupe et en Martinique.

Le Gouvernement porte également d'autres dispositifs qui seront mis en oeuvre par la voie de mesures réglementaires.

Lutter contre la vie chère nécessite également d'engager un plan plus structurel et plus largement de transformation économique des territoires. Le Gouvernement mobilisera les préfets en ce sens.

L'article 1er ouvre la faculté d'exclure le prix du transport du calcul du seuil de revente à perte (SRP). Le différentiel de prix entre la France hexagonale et les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, ainsi que dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna s'explique en grande partie par l'éloignement géographique. En effet, les produits sont acheminés moyennant le paiement d'un certain nombre de frais dénommés « frais d'approche » (activités d'empotage, de manutention portuaire, de transports routier et maritime et de dépotage, etc.).

Le prix du transport représente entre 50 et 75 % de ces frais d'approche.

Actuellement, seule cette composante des frais d'approche est prise en compte dans la détermination du seuil de revente à perte. Les autres composantes, logistiques pour l'essentiel, sont donc déjà exclues du calcul puisqu'elles ne sont pas comprises dans le prix du transport.

Les modalités de calcul du seuil de revente à perte prévues par l'article L. 442-5 du code de commerce s'appliquent sur l'ensemble du territoire, sans distinction pour les territoires ultramarins précités.

L'article 1er vise donc à abaisser le seuil de revente à perte applicable dans les outre-mer en déduisant les coûts de transport. Cela permettrait ainsi aux distributeurs ultramarins de faire diminuer les prix en rayon, en particulier pour les produits de première nécessité dont le coût du transport représente une part plus élevée proportionnellement à leur valeur. Les distributeurs seraient libres d'absorber les coûts de transports déduits ou de les répercuter sur d'autres produits, notamment des produits à forte valeur ajoutée.

Cette spécificité s'ajouterait à l'absence de majoration de 10 % du SRP sur les produits alimentaires, majoration qui ne s'applique que sur le territoire métropolitain du fait des particularités des outre-mer, qui justifient un régime dérogatoire en matière d'interdiction de la revente à perte.

L'article 2 porte sur l'amélioration du dispositif relatif aux négociations des accords annuels de modération des prix de produits de grande consommation, dits accords « bouclier qualité-prix ». Le bouclier qualité-prix (BQP) favorise la modération des prix des produits de grande consommation dans les territoires ultramarins.

Il est proposé d'en renforcer la portée et l'efficacité sous plusieurs angles :

- en tenant compte des impératifs de santé publique lors des négociations ;

- en associant systématiquement à la négociation le président de la collectivité exerçant les compétences de la région ou à Wallis-et-Futuna le président de l'Assemblée territoriale, et en permettant au représentant de l'Etat d'inviter les associations de défense des consommateurs à assister aux négociations ;

- en permettant au représentant de l'Etat d'étendre les négociations aux services, en particulier les services essentiels comme l'entretien automobile, les forfaits d'abonnement téléphonique ou internet ;

- en explicitant l'objectif de réduction de l'écart de prix entre l'hexagone et l'outre-mer, et en prévoyant des modalités particulières selon la surface des magasins concernés par le BQP (l'accord pouvant prévoir une liste de produits et un prix global différents en fonction de la surface, et pouvant autoriser les magasins d'une surface inférieure à un seuil à dépasser le prix global de 5 %) ;

- en mentionnant explicitement qu'en cas de réussite des négociations, l'accord est signé par les parties qui l'ont négocié et est homologué par arrêté du représentant de l'Etat ;

- en introduisant à l'égard des organisations professionnelles et des entreprises n'ayant pas signé l'accord ou n'y ayant pas adhéré une publicité de cette information ;

- en introduisant une sanction administrative en cas de défaut d'affichage de l'absence de signature ou d'adhésion d'une organisation professionnelle ou d'une entreprise à l'accord de BQP ;

- en introduisant une sanction administrative en cas de non-respect par une entreprise signataire de l'accord de BQP. Cela comble une lacune du dispositif actuel qui ne prévoit aucune sanction dissuasive en cas de non-respect de l'accord ;

L'article procède enfin à des corrections matérielles (actualisation de références) et à une mise en cohérence de la numérotation.

Il donne également aux agents chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression de fraudes, la possibilité de prononcer une injonction aux parties à l'accord de se conformer aux obligations prévues au présent article.

L'article 3 limite la réglementation des prix des produits de première nécessité prévue au premier alinéa de l'article L. 410-4 du code de commerce en cas de circonstances exceptionnelles ou de prix excessifs et donne, au second alinéa du même article, la faculté aux présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR) de saisir le préfet en cas de variations excessives des prix, spécifique aux territoires dont il a la compétence, aux fins de fournir en réponse une analyse de la situation au regard de la réglementation prévue au premier alinéa, dans des conditions qui seront précisées par décret.

L'article 4 vise la création d'un service public de gestion logistique en Martinique répondant à un objectif d'intérêt général et d'amélioration de l'attractivité économique de ce territoire.

Le présent projet de loi prévoit que l'État confiera par voie contractuelle (contrat de concession), pour une durée de cinq ans, à un opérateur économique sélectionné, les missions suivantes :

- la gestion d'un service public de logistique, incluant des fonctions de stockage et de distribution, destiné aux entreprises préalablement sélectionnées selon des critères définis par voie réglementaire ;

- la sélection l'aménagement et la maintenance du site logistique, ainsi que la conception, la construction et l'exploitation du bâtiment dédié à cette mission.

La gestion de ce service public implique pour l'opérateur désigné, de récolter les fruits de l'exploitation et d'en assumer les risques. En l'espèce, la Martinique présente des contraintes logistiques structurelles, combinées à une carence avérée de l'initiative privée en matière de mutualisation des flux logistiques liés au commerce, notamment électronique. En parallèle, il convient de répondre aux objectifs du zéro artificialisation nette en réhabilitant une friche bâtie pour accueillir le site logistique susmentionné.

Ces éléments justifient l'implantation du dispositif sur ce territoire, sans qu'il soit nécessairement généralisé à d'autres régions d'outre-mer ou de l'hexagone.

L'article 5 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure législative, en application de l'article 38 de la Constitution permettant dans un délai de douze mois de proposer un mécanisme visant à réduire les frais d'approche sur les produits de première nécessité importés en outre-mer.

Cette mesure s'inscrit dans un objectif de pérennisation du protocole d'objectifs et de moyens signé en Martinique le 16 octobre 2024 par l'Etat, la collectivité territoriale de Martinique et les principaux acteurs économiques de l'île.

En effet la mise en place d'un mécanisme de péréquation permettant de réduire les frais d'approche sur les produits dits de première nécessité (PPN) et pallier les conséquences structurelles sur les prix, liées à l'éloignement géographique ainsi qu'à la dépendance aux importations des territoires ultramarins. L'élaboration de ce mécanisme nécessite une concertation avec les acteurs concernés et doit se faire en cohérence avec le cadre institutionnel existant (droit des aides d'Etat, droit de la concurrence, etc.).

L'article 6 oblige les acteurs de la grande distribution présents sur les territoires ultramarins, pour leurs magasins de plus de 400 m² à transmettre à l'autorité chargée de la concurrence et de la consommation, à sa demande, toutes les informations nécessaires à la mise en oeuvre des articles L. 410-2 à L. 410-5 du code de commerce et relatives aux prix et aux quantités vendues des produits de grande consommation.

Ces informations concernent les prix et les quantités vendues par les enseignes de la grande distribution à dominante alimentaire de produits de grande consommation. Les conditions de transmission de ces informations seront précisées par décret en Conseil d'Etat. En effet, la transparence économique des acteurs ultra-marins nécessite d'être renforcée, afin d'améliorer la connaissance des marchés et en particulier du secteur de la grande distribution.

Ces informations permettront d'enrichir la connaissance des marchés et des prix de détail pratiqués par les grandes enseignes de la distribution sur les territoires ultramarins.

Cette mesure permettra à l'autorité en charge de la concurrence et de la consommation de recueillir les informations nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à la réglementation des prix.

Ces informations permettront en particulier aux services de l'Etat de préparer les négociations du bouclier qualité-prix dans chaque territoire, mais également d'assurer le suivi et le respect du résultat des négociations, et d'en assurer un bilan annuel qui pourra être présenté aux OPMR et rendu public.

Le respect de cette obligation de transmission sera assuré par les agents chargés de la consommation, de la concurrence et de la répression de fraudes et sera sanctionné par une amende administrative.

L'article 7 a pour objet de répondre au manque de transparence des distributeurs implantés dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et- Futuna au sujet des « marges arrière » dont ils bénéficient de la part de leurs fournisseurs et qui sont considérées comme contribuant à la cherté de la vie en outre-mer.

Pour répondre à cette demande légitime de transparence, l'article 7 prévoit la transmission d'informations par les distributeurs exploitant un ou plusieurs établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire d'une surface de vente supérieure à 400 m² à l'autorité chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ces informations visent à faire la lumière sur les montants effectivement perçus par les distributeurs, qu'il s'agisse des réductions de prix figurant sur les factures d'achat des marchandises ou des avantages facturés au fournisseur par le distributeur, y compris les ristournes conditionnelles.

Cet article permettra d'objectiver la situation et les difficultés que pourraient rencontrer les producteurs locaux au regard de la pratique des marges dites « arrière ». L'autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pourra vérifier la fiabilité des informations transmises. Enfin, afin que les distributeurs respectent cette nouvelle obligation de communication, cette dernière est assortie d'une sanction administrative en cas de manquement à cette obligation de la part des distributeurs.

L'article 8 crée une nouvelle pratique restrictive de concurrence passible de sanctions civiles qui vise les situations dans lesquelles des conditions commerciales différenciées sont prévues sur le seul fondement du fait que les produits sont destinés aux territoires ultramarins. Elle nécessitait un complément au code de commerce qui dispose déjà, au 4° du I du L. 442-1, qu'il est interdit de « pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ». En effet, dès lors qu'un distributeur ultramarin n'est pas en concurrence avec un distributeur métropolitain, la condition d'un avantage ou d'un désavantage dans la concurrence n'a pas été reprise dans la disposition proposée.

L'objectif de cette disposition est de ne permettre l'application, à un acheteur de produits destinés aux territoires ultramarins de conditions commerciales différenciées par rapport à un acheteur métropolitain (pour des produits totalement identiques) que sous réserve de l'existence de raisons objectives, telles que l'éloignement géographique lorsque le fournisseur se charge de l'acheminement des marchandises jusqu'au territoire ultramarin.

En complément de cette mesure et afin, notamment, de veiller à sa bonne application, l'article 8 crée une nouvelle obligation, pour tout fournisseur de produits de grande consommation qu'il sait destiné à une commercialisation dans les outre-mer, consistant en la communication, à sa demande, à l'autorité administrative chargée de la de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des conditions générales de vente soumises à la négociation avec ses acheteurs pour chacun des circuits de distribution auxquels il a recours ainsi que les conventions conclues avec chacun des acheteurs concernés.

L'article 9 prévoit, afin de s'assurer de l'application de ces obligations nouvelles, en cas de défaut de dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce, que les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 621-1 du code consommation qui justifient d'une atteinte directe ou indirecte à l'intérêt collectif des consommateurs ou le représentant de l'Etat, puissent saisir le juge des référés qui pourra ordonner le dépôt de ces documents sous astreinte, dont le montant pourra aller jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction. Enfin, l'article prévoit d'instaurer une communication permettant de rendre publique l'injonction adressée à l'entreprise fautive et donc de renforcer la dissuasion au contournement de la loi.

Ce nouveau régime devrait ainsi renforcer les obligations de transparence pesant sur les entreprises ultramarines, ces dernières respectant en effet beaucoup moins leurs obligations de dépôt et de publication des comptes que leurs homologues de l'hexagone. Pour exemple, à la Martinique, seulement 24 % des sociétés déposent leurs comptes, contre 85 % au niveau national.

L'article 10 renforce les moyens de l'Autorité de la concurrence, lui permettant de renforcer sa capacité à répondre aux enjeux des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna.

L'article élargit le collège de l'Autorité de la concurrence à deux nouveaux membres, choisis parmi des personnalités ayant une expertise en matière économique ou en matière de concurrence dans les outre-mer.

L'article prévoit également la création d'un service spécialisé pour traiter les sujets concernant les outre-mer au sein des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence en modifiant le premier alinéa de l'article L. 461-4 du code de commerce.

L'article 10 permet par ailleurs l'extension et l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions. Cette ouverture permet d'harmoniser, simplifier et sécuriser les procédures d'enquête et les voies de recours en matière de droit de la concurrence en Nouvelle-Calédonie.

Le président de l'Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie a alerté le Gouvernement sur la nécessité de modifier l'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions, qui est en retard par rapport à l'ordonnance équivalente en Polynésie française sur deux points :

- l'unification devant la cour d'appel de Paris des recours contre les décisions du rapporteur général relatives au secret des affaires (suites de la décision CE 2014 FILMM) ;

- la coopération étroite de l'autorité de la concurrence et de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie en matière d'enquêtes.

Enfin, l'article revoit le seuil de notification des opérations de concentration en abaissant le seuil en chiffre d'affaires réalisé par au moins deux entreprises dans au moins l'un des outre-mer concerné, de 5 à 3 millions d'euros dans le secteur du commerce de détail. Ainsi, davantage d'entreprises actives dans ce secteur sensible pour les outre-mer sont susceptibles de faire l'objet d'un contrôle par l'Autorité.

L'article 11 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de niveau législatif pour modifier et compléter le livre IX du code de commerce afin de codifier, à droit constant, les dispositions par lesquelles l'Etat exerce les compétences qui lui demeurent dévolues en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française en vertu des lois organiques statutaires. L'objectif est une meilleure accessibilité du droit.

L'article 12 renforce la possibilité pour les commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC) de saisir l'Autorité de la concurrence quand la part de marché - calculée en surface de vente - d'une entreprise qui sollicite une autorisation d'exploitation commerciale lorsqu'un projet d'aménagement commercial est susceptible pour l'entreprise de dépasser 25 % de part de marché de ses implantations sur l'ensemble du territoire des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, et à Saint-Martin, et de dépasser 50 % de part de marché dans la zone de chalandise concernée dans ces mêmes territoires, après l'opération.

L'article 13 vise à renforcer la possibilité de réglementer les prix ou importations de produits dont le prix de vente dans les outre-mer est manifestement inférieur à celui pratiqué dans l'hexagone, en ajoutant la notion de produits locaux « substituables » aux produits importés concernés qui pourraient bénéficier de l'accord entre producteurs locaux et importateurs conclu sous l'égide du préfet, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 420-5 du code de commerce. Ainsi, par l'ajout du terme « substituable », seront considérés l'ensemble des produits locaux en concurrence avec les produits importés vendus à un prix manifestement inférieur, dans l'un ou plusieurs des territoires ultramarins, à celui constaté dans l'hexagone.

Les article 14 et article 15 instaurent dans les outre-mer des règles adaptées de la commande publique afin de réserver une part des marchés publics aux petites et moyennes entreprises locales et de rendre obligatoire un plan de sous-traitance pour les marchés supérieurs à 500 000 euros. Cette expérimentation s'inspire de l'expérimentation prévue à l'article 73 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer dite EROM) en y apportant les modifications nécessaires pour lever les obstacles rencontrés par les acheteurs dans la mise en oeuvre concrète de la loi du 28 février 2017. Ainsi, n'a pas été reprise la limite au dispositif de réservation prévue par la loi EROM, de 15% du montant annuel moyen des marchés du secteur économique concerné, difficile à mettre en oeuvre et qui a pu freiner les acheteurs. En contrepartie, la réservation des marchés ne s'applique qu'aux marchés d'un montant inférieur aux seuils européens. Cette rédaction est donc plus simple d'application et juridiquement plus sûre.

L'article 16 met à jour les compteurs Lifou permettant d'étendre aux îles de Wallis et Futuna, l'ensemble des articles qui leurs sont applicables.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS

|

Article |

Objet de l'article |

Consultations obligatoires |

Consultations facultatives |

|

1er |

Réviser le calcul du seuil de revente à perte dans les outre-mer |

Assemblée de Guyane Assemblée de Martinique Assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna Conseil départemental de Guadeloupe Conseil départementale de la Réunion Conseil départementale de Mayotte Conseil régional de Guadeloupe Conseil régional de La Réunion Conseil territorial de Saint-Barthélemy Conseil territorial de Saint-Martin Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon |

Assemblée de la Polynésie française Congrès de la Nouvelle Calédonie |

|

2 |

Renforcer le bouclier qualité-prix (BQP) dédiés aux produits de grande consommation et créer un BQP dédiés aux services |

Assemblée de Guyane Assemblée de Martinique Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna Conseil départemental de Guadeloupe Conseil départemental de La Réunion Conseil départemental de Mayotte Conseil régional de Guadeloupe Conseil régional de La Réunion Conseil territorial de Saint-Martin Conseil territorial de Saint-Barthélemy Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon |

Assemblée de la Polynésie française Congrès de la Nouvelle Calédonie |

|

3 |

Limiter la réglementation des prix des produits de première nécessité et ouvrir la possibilité aux présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR) de saisir le préfet en cas de variations excessives des prix spécifiques aux territoires dont ils ont la compétence |

Assemblée de Guyane Assemblée de Martinique Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna Conseil départemental de Guadeloupe Conseil départemental de la Réunion Conseil départemental de Mayotte Conseil régional de Guadeloupe Conseil régional de La Réunion Conseil territorial de Saint-Barthélemy Conseil territorial de Saint-Martin Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon |

Assemblée de la Polynésie française Congrès de la Nouvelle Calédonie |

|

4 |

Développer le e-commerce, soutenir les territoires : l'expérimentation du E-Hub ultramarin |

Assemblée de Martinique |

Conseil départemental de Guadeloupe Conseil régional de Guadeloupe Assemblée de la Polynésie française Congrès de la Nouvelle Calédonie |

|

5 |

Habiliter le Gouvernement à procéder par ordonnance en vue de la mise en oeuvre d'un mécanisme de réduction des frais d'approche |

Assemblée de Guyane Assemblée de Martinique Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna Conseil départemental de Guadeloupe Conseil départemental de la Réunion Conseil départemental de Mayotte Conseil régional de Guadeloupe Conseil régional de La Réunion Conseil territorial de Saint-Barthélemy Conseil territorial de Saint-Martin Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon |

Assemblée de la Polynésie française Congrès de la Nouvelle Calédonie |

|

6 |

Créer une obligation de transmission de données économiques des distributeurs à l'autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes |

Assemblée de Guyane Assemblée de Martinique Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna Conseil départemental de Guadeloupe Conseil départemental de la Réunion Conseil départemental de Mayotte Conseil régional de Guadeloupe Conseil régional de La Réunion Conseil territorial de Saint-Barthélemy Conseil territorial de Saint-Martin Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon |

Assemblée de la Polynésie française Congrès de la Nouvelle Calédonie |

|

7 |

Instaurer une obligation d'information à la charge des distributeurs sur les marges arrière et autres avantages obtenus auprès de leurs fournisseurs |

Assemblée de Guyane Assemblée de Martinique Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna Conseil départemental de Guadeloupe Conseil départemental de la Réunion Conseil départemental de Mayotte Conseil régional de Guadeloupe Conseil régional de La Réunion Conseil territorial de Saint-Barthélemy Conseil territorial de Saint-Martin Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon |

Assemblée de la Polynésie française Congrès de la Nouvelle Calédonie |

|

8 |

Interdire les conditions générales de vente et conditions commerciales discriminatoires des fournisseurs au seul motif que les produits auraient pour destination finale les outre-mer, et instaurer une obligation d'information sur les prix convenus |

Assemblée de Guyane Assemblée de Martinique Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna Conseil départemental de Guadeloupe Conseil départemental de la Réunion Conseil départemental de Mayotte Conseil régional de Guadeloupe Conseil régional de La Réunion Conseil territorial de Saint-Barthélemy Conseil territorial de Saint-Martin Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon |

Assemblée de la Polynésie française Congrès de la Nouvelle Calédonie |

|

9 |

Accentuer le pouvoir d'injonction du juge pour assurer une meilleure transparence comptable des entreprises en outre-mer |

Assemblée de Guyane Assemblée de Martinique Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna Conseil départemental de Guadeloupe Conseil départemental de La Réunion Conseil départemental de Mayotte Conseil régional de Guadeloupe Conseil régional de La Réunion Conseil territorial de Saint-Barthélemy Conseil territorial de Saint-Martin Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon |

Assemblée de la Polynésie française Congrès de la Nouvelle Calédonie |

|

10 |

Augmenter les moyens de l'Autorité de la concurrence pour agir en outre-mer |

Assemblée de Guyane Assemblée de Martinique Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna Conseil départemental de Guadeloupe Conseil départemental de la Réunion Conseil départemental de Mayotte Conseil régional de Guadeloupe Conseil régional de La Réunion Conseil territorial de Saint-Barthélemy Conseil territorial de Saint-Martin Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon Congrès de Nouvelle Calédonie |

Assemblée de la Polynésie française Autorité de la concurrence |

|

11 |

Habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de codifier dans le code de commerce les dispositions connexes au droit de la concurrence relevant de la compétence de l'Etat en Nouvelle- Calédonie et en Polynésie française |

Sans objet. |

Sans objet. |

|

12 |

Etendre les pouvoirs des Commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC) pour favoriser la concurrence |

Assemblée de Guyane Assemblée de Martinique Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna Conseil départemental de Guadeloupe Conseil départemental de la Réunion Conseil départemental de Mayotte Conseil régional de Guadeloupe Conseil régional de La Réunion Conseil territorial de Saint-Barthélemy Conseil territorial de Saint-Martin Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon |

Assemblée de Polynésie française Congrès de Nouvelle-Calédonie |

|

13 |

Préserver la production locale |

Assemblée de Guyane Assemblée de Martinique Conseil départemental de Guadeloupe Conseil départemental de la Réunion Conseil départemental de Mayotte Conseil régional de Guadeloupe Conseil régional de La Réunion Assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna Conseil territorial de Saint-Barthélemy Conseil territorial de Saint-Martin Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon |

Assemblée de la Polynésie française Congrès de Nouvelle Calédonie |

|

14 |

Instaurer dans les outre-mer des règles adaptées de la commande publique afin de réserver une part des marchés publics aux petites et moyennes entreprises locales |

Assemblée de Guyane Assemblée de Martinique Assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna Conseil départemental de Guadeloupe Conseil départemental de La Réunion Conseil départemental de Mayotte Conseil régional de Guadeloupe Conseil régional de La Réunion Conseil territorial de Saint-Barthélemy Conseil territorial de Saint-Martin Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon Assemblée de la Polynésie française Congrès de Nouvelle Calédonie |

Sans objet. |

|

15 |

Rendre obligatoire un plan de sous-traitance pour les marchés supérieurs à 500 000 euros |

Assemblée de Guyane Assemblée de Martinique Assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna Conseil départemental de Guadeloupe Conseil départemental de La Réunion Conseil départemental de Mayotte Conseil régional de Guadeloupe Conseil régional de La Réunion Conseil territorial de Saint-Barthélemy Conseil territorial de Saint-Martin Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon Assemblée de la Polynésie française Congrès de Nouvelle Calédonie |

Sans objet. |

|

16 |

Mise à jour des compteurs Lifou permettant d'étendre aux îles de Wallis et Futuna l'ensemble des articles qui leur sont applicables. |

Sans objet. |

Sans objet. |

TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION

|

Article |

Objet de l'article |

Textes d'application |

Administration compétente |

|

1er |

Réviser le calcul du seuil de revente à perte dans les outre-mer |

Néant. |

Sans objet. |

|

2 |

Renforcer le Bouclier Qualité-Prix (BQP) dédiés aux produits de grande consommation et créer un BQP dédiés aux services |

Décret simple Arrêtés préfectoraux |

Ministère de l'Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) Ministère des outre-mer Direction générale des outre-mer (DGOM) |

|

3 |

Limiter la réglementation des prix des produits de première nécessité Ouvrir la possibilité aux présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR) de saisir le préfet en cas de variations excessives des prix spécifiques aux territoires dont ils ont la compétence |

Décret simple |

Ministère de l'Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) Ministère des outre-mer Direction générale des outre-mer (DGOM) |

|

4 |

Développer le e-commerce, soutenir les territoires : l'expérimentation du E-Hub ultramarin |

Néant. |

Sans objet. |

|

5 |

Habiliter le Gouvernement à procéder par ordonnance en vue de la mise en oeuvre d'un mécanisme de réduction des frais d'approche |

Ordonnance |

Ministère des outre-mer Direction générale des outre-mer (DGOM) Ministère de l'Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Direction générale des entreprises (DGE) |

|

6 |

Créer une obligation de transmission de données économiques par les distributeurs à l'autorité administrative chargée de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes |

Décret en Conseil d'Etat |

Ministère de l'Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) |

|

7 |

Instaurer une obligation d'information à la charge des distributeurs sur les marges arrière et autres avantages obtenus auprès de leurs fournisseurs |

Décret en Conseil d'Etat |

Ministère de l'Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) Ministère des outre-mer Direction générale des outre-mer (DGOM) |

|

8 |

Interdire les conditions générales de vente et conditions commerciales discriminatoires des fournisseurs au seul motif que les produits auraient pour destination finale les outre-mer, et instaurer une obligation d'information sur les prix convenus |

Décret en Conseil d'Etat |

Ministère de l'Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) Ministère des outre-mer Direction générale des outre-mer (DGOM) |

|

9 |

Accentuer le pouvoir d'injonction du juge pour assurer une meilleure transparence comptable des entreprises en outre-mer |

Décret en Conseil d'Etat |

Ministère de la Justice Direction des affaires civiles et du sceau (DACS) Direction des services judiciaires (DSJ) Ministère de l'Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) Ministère des outre-mer Direction générale des outre-mer (DGOM) |

|

10 |

Augmenter les moyens de l'Autorité de la concurrence pour agir en outre-mer |

Décret en Conseil d'Etat |

Ministère de l'Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) Ministère des outre-mer Direction générale des outre-mer (DGOM). |

|

11 |

Habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de codifier dans le code de commerce les dispositions connexes au droit de la concurrence relevant de la compétence de l'Etat en Nouvelle- Calédonie et en Polynésie française |

Ordonnance |

Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) Ministère des outre-mer Direction générale des outre-mer (DGOM) Ministère de la justice Direction des affaires civiles et du sceau (DACS) |

|

12 |

Etendre les pouvoirs des Commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC) pour favoriser la concurrence |

Néant. |

Sans objet. |

|

13 |

Préserver la production locale |

Néant. |

Sans objet. |

|

14 |

Instaurer dans les outre-mer des règles adaptées de la commande publique afin de réserver une part des marchés publics aux petites et moyennes entreprises locales |

Néant |

Sans objet. |

|

15 |

Rendre obligatoire un plan de sous-traitance pour les marchés supérieurs à 500 000 euros |

Néant. |

Sans objet. |

|

16 |

Mise à jour des compteurs Lifou permettant d'étendre aux îles de Wallis et Futuna l'ensemble des articles qui leur sont applicables. |

Néant. |

Sans objet. |

TABLEAU D'INDICATEURS

|

Indicateur |

Objectif et modalités de l'indicateur |

Objectif visé (en valeur et/ou en tendance) |

Horizon temporel de l'évaluation (période ou année) |

Identification et objectif des dispositions concernées |

|

Nombre d'entreprises référencées en tant qu'utilisatrices |

Nombre d'entreprises référencées en tant qu'utilisatrices |

Augmentation du nombre d'entreprises et de produits référencés |

Relevé et bilan annuel |

Article 4 Développer le e-commerce, soutenir les territoires : l'expérimentation du E-Hub ultramarin Cibler les biens bénéficiant du dispositif. |

|

Pourcentage des acteurs soumis à l'obligation et ayant répondu |

Mesurer le respect de leur obligation d'information par les distributeurs |

100 % |

Echéance de l'obligation : 30 avril Echéance de la mesure de l'indicateur : 30 juin |

Article 7 Assurer la transparence auprès des pouvoirs publics sur les modalités de construction des prix des produits de grande consommation dans les outre-mer |

|

Nombre de référés déposés et nombre de référés recevables |

Mesurer le nombre de référés par rapport au nombre de compte sociaux par entreprises |

Indicateur quantitatif |

Evaluation annuelle |

Article 9 L'objectif est d'évaluer l'efficacité de la mesure |

|

Part des projets représentant plus de 25 % des parts de marché soumis à avis de l'autorité de la concurrence |

Cet indicateur vise à identifier si l'autorité de la concurrence est bien saisie d'un nombre suffisant de dossiers susceptibles de nuire à la concurrence dans les territoires ultramarins |

Objectif : tendance à la hausse de l'indicateur |

Annuel |

Article 12 Renforcer l'analyse concurrentielle des projets d'aménagements commerciaux en Guadeloupe, Martinique, Guyane, à La Réunion, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy Entre 2013 et 2025, l'autorité de la concurrence n'a été saisie que d'un unique projet en application de l'article L.752-6-1 du code de commerce. Par ailleurs sur la période 2020 à mai 2025 ce sont 55 projets examinés par les CDAC des territoires couverts par le présent projet de loi sans qu'il ne soit possible d'identifier lesquels ont conduit à dépasser les 25% de parts de marché de la zone de chalandise, ce point n'étant pas examiné au stade de l'instruction. Compte tenu de ces éléments et du fait qu'il s'agisse d'une possibilité offerte aux CDAC et non d'une obligation, l'objectif visé mesuré en tendance est le plus adapté. L'objectif visé par cet indicateur est donc une hausse de la part des dossiers d'équipements commerciaux représentant une part de marché de plus de 25 % soumis à l'avis de l'autorité de la concurrence. Comme cette saisine est une faculté donnée à la CDAC, une telle hausse indiquera que la disposition est utilisée et donc utile au regard de l'objectif de favoriser la concurrence dans ces territoires. La référence temporelle initiale sera la valeur de cet indicateur à la fin de l'année suivant l'adoption de la présente loi. |

TITRE IER - AGIR POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET COMPENSER LES EFFETS DE L'ÉLOIGNEMENT

CHAPITRE IER - BAISSER LES PRIX PAR UN RENFORCEMENT DES DISPOSITIFS DE LUTTE CONTRE LA CHÈRE

Article 1er - Réviser le calcul du seuil de revente à perte dans les outre-mer

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GÉNÉRAL

Le marché de la distribution est relativement plus concentré dans les outre-mer que dans l'hexagone. En effet, l'Autorité de la concurrence indique dans son avis 19-A-121(*) qu'« aujourd'hui, la structure de la concurrence appréhendée à l'échelle de chaque DROM (sans préjudice d'une analyse par zone de chalandise) apparait globalement plus concentrée qu'en métropole, bien que des nuances soient à observer selon les territoires » (p.5). Une autre spécificité du marché de la distribution dans les outre-mer est sa forte dépendance aux importations, en particulier depuis l'Hexagone, ce qui se traduit par des surcoûts liés notamment au transport des marchandises. L'Autorité de la concurrence relève ainsi dans l'avis précité que « les acteurs des produits de grande consommation (PGC) dans les département et régions d'outre-mer (DROM) soulignent en premier lieu l'impact de l'éloignement sur le coût des achats de marchandises importées. Cet impact se traduit par des coûts supplémentaires et inévitables, constitués de frais d'approche comme le transport maritime, l'octroi de mer, des taxes diverses, ou encore le coût d'intermédiation lié au recours à différents prestataires pour l'import. Selon certains des répondants, ces coûts s'élèvent à plus de 30 % du coût d'achat des marchandises importées. Le détail de ces coûts, parfois communiqué à l'Autorité, fait apparaître jusqu'à 40 postes comptables, comme l'empotage, le fret, la surcharge carburant, les assurances, l'acconage, l'embarquement, l'octroi de mer, les taxes de douanes, d'autres taxes, les coûts de palettes et d'emballages, les frais de pesage, ou encore le transport local. » (§452). Ainsi, le prix du transport est, dans les DROM, une composante plus importante du prix de détail des marchandises que dans l'hexagone.

Actuellement, l'article L. 442-5 du code de commerce interdit à tout commerçant de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif. Le seuil de revente à perte correspond donc au prix d'achat effectif du produit. Ce dernier se définit comme « le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat, minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport »2(*).

Le prix du transport est donc compris dans le seuil de revente à perte. Or pour les marchandises acheminées par exemple depuis l'Hexagone, ce prix peut être élevé et augmenter significativement le seuil de revente à perte. Ainsi, dans l'avis précité, l'Autorité de la concurrence prend comme exemple l'impact du prix du transport sur les bouteilles d'eau et de champagne pour illustrer l'impact important que le prix du transport peut avoir sur le prix de détail des produits à faibles valeur ajoutée alors qu'il peut être beaucoup plus faible sur des produits à plus forte valeur ajoutée : « une bouteille d'eau minérale importée coûte 1,03 € (base 100 prix champagne). Elle est donc près de 100 fois moins chère qu'une bouteille de champagne à l'achat. L'importation de ces produits génère des frais supplémentaires, notamment d'approche comme le fret, l'octroi de mer ou encore le transport local. Ces frais sont certes comparables en valeur nominale entre les deux produits (les volumes étant comparables), ainsi qu'en base 100 « prix champagne », mais ils ont un impact nettement plus significatif sur le prix de revient de l'eau minérale. En effet, ce dernier fait plus que doubler avec la simple prise en compte du fret. En définitive, le prix de la bouteille d'eau minérale est multiplié par plus de 4, contre 1,36 pour la bouteille de champagne » (tableau 13, p. 103).

En effet, si l'Autorité de la concurrence (avis n°19-A-12) indique que les coûts de transport représentent en moyenne une part limitée des coûts d'achat des produits importés, elle souligne que cette part est plus importante pour les produits à faible valeur ajoutée que pour les produits plus onéreux.

Elle indique ainsi que « de manière générale, les coûts de transport maritime représentent une part limitée du coût d'achat des produits importés (moins de 5 % en moyenne en ne considérant que la partie « fret » et en excluant les coûts de carburant et de manutention que les compagnies maritimes subissent et répercutent sur leurs clients). » (p.7), en précisant que « les coûts de transport maritime (fret, carburant, manutention, etc.) représentent en moyenne moins de 10 % du coût d'achat des produits importés. Les coûts de fret représentent quant à eux environ 50 % des coûts de transport. Le reste des coûts est notamment constitué par la surcharge carburant (25 %) et la manutention (15 à 20 % selon les territoires) » (§306, p.72). Elle souligne alors que « le coût du fret ne dépend cependant pas de la valeur de la marchandise transportée. En effet, le prix d'un conteneur vingt pieds ou quarante pieds est identique, qu'il soit rempli, par exemple, d'écrans plasma ou de paquets de biscuits. Ainsi, il apparaît que les produits à faible valeur ajoutée sont, d'une manière générale, susceptibles d'être plus impactés par le prix du fret maritime que les produits à forte valeur ajoutée » (§308, p.72).

Les distributeurs continueront à devoir s'acquitter du prix du transport des marchandises, mais la mesure proposée leur permettra, s'ils le souhaitent, de mettre en oeuvre des mécanismes de péréquation visant à ne plus imputer de prix du transport au seuil de revente à perte de certains produits, en particulier ceux pour lesquels il est le plus significatif relativement au prix de détail, pour le reporter sur d'autres à plus forte valeur ajoutée, et donc pour lesquels l'impact sur le prix de détail sera marginal.

Le fait de prévoir un cadre dérogatoire pour les DROM en matière de seuil de revente à perte a déjà connu un précédent à l'occasion de la mise en place, dans le cadre de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, dite EGAlim 1, de l'expérimentation relative à la majoration de 10% du seuil de revente à perte des produits alimentaires (expérimentation prolongée par plusieurs lois depuis, et en vigueur jusqu'en avril 2028). Habilité par ladite loi à légiférer par ordonnance, le gouvernement avait alors estimé que, en raison du contexte de vie chère déjà prégnant dans les DROM, il n'était pas opportun d'y appliquer cette mesure de majoration, par nature inflationniste pour les produits revendus proches du seuil.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

Si l'article 1er de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (DDHC) de 1789 et l'article 1er de la Constitution prévoient un principe d'égalité devant la loi, le Conseil constitutionnel admet que le législateur puisse instaurer des différences de traitement entre territoires, à condition qu'elles soient justifiées par une différence de situation et qu'elles soient proportionnées.

L'article 73 de la Constitution prévoit le principe d'adaptation des lois dans les DROM afin de permettre l'adaptation des lois et règlements aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités3(*). Le même principe existe pour les Collectivités ultramarines (COM) à l'article 74-1 de la Constitution.

La liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la DDHC de 1789. Elle comprend deux volets, à savoir la liberté d'accéder à une profession ou à une activité économique mais également la liberté dans l'exercice de cette profession ou de cette activité (voir la décision Cons. const., 30 nov. 2012, n° 2012-2854(*) QPC ; voir aussi la décision Cons. const., 16 janv. 1982, n° 81-132 DC5(*)). Par extension, cette liberté est aussi rattachée à l'article 1 de la DDHC, car elle repose sur l'égalité d'accès à l'activité économique.

La liberté du commerce découle par ailleurs de la liberté d'entreprendre. Ces libertés supposent que toute personne puisse entreprendre et commercer sans privilège, ni discrimination.

La liberté d'entreprise peut être limitée par des considérations d'intérêt général qui doivent être à la fois avérées (voir la décision Cons. const., 24 mai 2013, n° 2013-317 QPC6(*), Syndicat français de l'industrie cimentière sur l'absence de motif d'intérêt général) et énoncées de façon claire et précise (voir par exemple la décision Cons. const., 29 déc. 2013, n° 2013-685 DC7(*) sur l'incompétence négative). Cet intérêt général est largement compris. Ainsi, des restrictions à la liberté d'entreprise peuvent notamment être justifiées par la préservation de l'ordre public économique8(*).

Ainsi, la présente disposition respecte le principe d'adaptation tenant aux caractéristiques et contraintes particulières des collectivités visées par l'article 73 de la Constitution et des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna. L'éloignement géographique de ces territoires implique en effet des frais de transport significatifs qui ne sont pas aussi prégnants en hexagone et qui expliquent en partie le différentiel de prix entre les outre-mer et l'Hexagone. La mesure dérogatoire mise en place est justifiée par cette situation spécifique. Elle vise à réduire l'impact du prix du transport sur les produits dont le prix de détail est le plus sensible à cette charge, pour le reporter sur d'autres. Cette mesure préserve en outre la liberté d'entreprendre puisqu'elle laisse toute liberté aux distributeurs de ventiler la charge globale que représente le transport entre les différents produits qu'ils revendent.

1.3. CADRE CONVENTIONNEL

Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) interdit, sans justification, les droits de douane ou taxe d'effet équivalent (article 28 et 30) ainsi que les restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent (article 34) au sein du marché intérieur de l'Union européenne incluant les régions ultrapériphériques françaises (collectivités visées à l'article 73 de la Constitution et collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna ).

L'article 349 du TFUE donne la possibilité au Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, d'adopter des mesures spécifiques visant à fixer les conditions de l'application des traités aux régions ultrapériphériques, compte tenu de leur situation économique et sociale structurelle qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement.

1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

Sans objet.

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Le mode de calcul du seuil de revente à perte est prévu par une disposition législative, l'article L. 442-5 du code de commerce. Sa modification ne peut donc être réalisée que par une mesure législative.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

Le différentiel de prix au détail entre la France hexagonale et les DROM s'explique en grande partie par l'éloignement géographique. En effet, les produits sont acheminés moyennant le paiement d'un certain nombre de frais dénommés « frais d'approche », tels que les activités d'empotage, de manutention portuaire, de transports routier et maritime et de dépotage9(*).

Le prix du transport représente entre 50 et 75% de ces frais d'approche.

Actuellement, seule cette composante des frais d'approche doit être obligatoirement prise en compte dans la détermination du seuil de revente à perte. Les autres composantes, logistiques pour l'essentiel, sont donc déjà exclues du calcul puisqu'elles ne sont pas comprises dans le prix du transport.

Le prix du transport entre donc dans le calcul du prix d'achat effectif et du seuil de revente à perte au sens de l'article L. 442-5 du code de commerce, sans distinction spécifique relative aux situations ultramarines.

Le présent article vise donc à abaisser le seuil de revente à perte en outre-mer en tenant compte du fait que le prix du transport affecte fortement le prix d'achat effectif des produits qui y sont vendus aux consommateurs. Ainsi, la totalité des frais d'approche serait désormais exclue du calcul du seuil de revente à perte.

Pour les seuls départements et régions d'outre-mer, le fait de supprimer le prix du transport des éléments à intégrer dans le calcul du seuil de revente à perte permettrait ainsi de l'abaisser. Cela autoriserait les distributeurs à faire diminuer les prix en rayon, en particulier pour les produits de première nécessité, qui supportent actuellement généralement un prix du transport plus élevé proportionnellement à leur valeur que des produits plus chers. Cela les autoriserait à allouer de façon beaucoup plus flexible les prix de transport sur les prix finaux.

Cette spécificité s'ajouterait à l'absence de majoration de 10% du seuil de revente à perte sur les produits alimentaires, majoration qui ne s'applique que sur le territoire hexagonal du fait des particularités des outre-mer, qui justifient un régime dérogatoire en matière d'interdiction de la revente à perte.

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

Aucune autre option n'a été envisagée. Cette mesure est cependant complémentaire de celle prévue à l'article 5 du présent projet de loi, qui vise à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance toute disposition relative à la mise en place d'un mécanisme permettant de réduire les frais d'approche sur les produits de première nécessité. Cette dernière mesure aurait donc un champ d'application plus restreint, limité aux produits de première nécessité.

Le fait d'exclure le prix du transport du calcul du seuil de revente à perte n'empêche en effet pas que ce prix soit pris en charge par les distributeurs ultra-marins. Une mesure visant à faire baisser les frais d'approche reste donc utile pour contribuer à la lutte contre la vie chère dans les outre-mer.

3.2. DISPOSITIF RETENU

La présente disposition consiste dans l'exclusion du prix du transport pour le calcul du seuil de revente à perte.

La mesure retenue consiste dans l'exclusion du prix du transport pour le calcul du seuil de revente à perte dans les collectivités visées par l'article 73 de la Constitution et des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne

La présente disposition entrainera la modification de l'article L. 442-5 du code de commerce en insérant un nouvel alinéa après le deuxième alinéa du I.

4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne

La présente disposition est conforme aux textes internationaux mentionnés supra.

4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

4.2.1. Impacts macroéconomiques

La mesure est susceptible d'avoir un effet positif sur les prix des produits de première nécessité.

L'impact réel de la mesure reste difficile à évaluer précisément. En effet, par définition, la baisse du seuil de revente à perte a pour seule conséquence certaine de permettre aux distributeurs ultra-marins de réduire leurs prix de revente au détail tout en restant au-dessus du seuil de revente à perte.

En revanche, dès lors que le prix du transport reste pris en charge par ces derniers, ils doivent nécessairement le répercuter sur leurs prix de revente au détail. En complément de la mesure prévue par l'article 5 du présent projet de loi sur la réduction des frais d'approche sur les produits de première nécessité, il peut être raisonnablement envisagé que les distributeurs réaliseront des péréquations, en n'intégrant pas le prix du transport dans leurs prix de détail pour les produits de première nécessité, en particulier ceux pour lesquels le prix du transport est une composante importante du prix de détail. En revanche, ils pourraient logiquement répercuter ce prix du transport sur les prix de revente au détail de produits plus hauts de gamme, sur lesquels la demande des consommateurs est moins sensible aux variations de prix qui, en outre, seront comparativement plus faibles que sur les produits à moindre valeur ajoutée.

4.2.2. Impacts sur les entreprises

La mesure est sans impact direct global pour les entreprises. Dans une certaine mesure, cette disposition simplifiera les obligations des entreprises en matière de calcul du seuil de revente à perte, ainsi que les contrôles en la matière par les services de l'Etat, puisque le prix du transport ne sera plus une de ses composantes.

En cas de mise en oeuvre, cette mesure serait sans incidence sur le niveau moyen de marge mais elle permettrait de réduire cette dernière sur les produits de première nécessité, généralement à faible valeur ajoutée, et, dès lors, très impactés par le coût du transport, en compensant cette perte par une hausse des niveaux de marge appliqués sur des produits à haute valeur ajoutée. Elle n'est assortie d'aucune obligation déclarative et est donc sans incidence en termes de coûts induits par le respect d'une telle obligation.

4.2.3. Impacts budgétaires

Sans objet.

4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Sans objet.

4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

La mesure n'a pas d'impact direct sur les services administratifs. En effet, cette mesure, n'implique pas d'accompagnement particulier par l'Etat, et ne créé pas de nouvelle interdiction susceptible d'engager la nécessité de contrôles complémentaires. Par ailleurs, le nombre d'amendes infligées en cas de revente à perte ne devrait en effet pas être impacté.

4.5. IMPACTS SOCIAUX

4.5.1. Impacts sur la société

Sans objet.

4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap

Sans objet.

4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

4.5.4. Impacts sur la jeunesse

Sans objet.

4.5.5. Impacts sur les professions réglementées

Sans objet.

4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS

La mesure pourra générer des baisses de prix sur certains produits, qui seront compensées par des hausses de prix proportionnellement plus faibles sur d'autres produits. Les particuliers ne seront donc pas impactés dans leur ensemble. Pour autant, les consommateurs ayant une forte propension à acheter des produits de première nécessité, qui se verront exemptés du prix du transport par les distributeurs, bénéficieront de cette mesure tandis que ceux ayant une forte propension à acheter des produits à forte valeur ajoutée en subiront une hausse des prix des produits qu'ils achètent.

4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Sans objet.

5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENÉES

Le conseil départemental de Mayotte a été consulté à titre obligatoire le 17 juin 2025, en procédure d'urgence, en application des articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales.

Le conseil régional et le conseil départemental de Guadeloupe ont été saisis à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application des articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales le 16 juin 2025.

L'assemblée de Martinique a été saisie à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L. 7252-2 du code général des collectivités territoriales le 17 juin 2025 et a émis un avis défavorable le 2 juillet 2025.

Le conseil régional et le conseil départemental de La Réunion ont été saisis à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application des articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales le 24 juin 2025 et le conseil régional a émis un avis le 4 juillet 2025.

L'assemblée de Guyane a été saisie à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L. 7152-2 du code général des collectivités territoriales le 20 juin 2025.

Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon a été saisi à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L.O.6413-3 du code général des collectivités territoriales le 16 juin 2025 et a émis un avis favorable le 3 juillet 2025.

Le conseil territorial de Saint-Martin a été saisi à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L.O.6313-3 du code général des collectivités territoriales le 20 juin 2025.

Le conseil territorial de Saint-Barthélemy a été saisi à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L.O.6213-3 du code général des collectivités territoriales le 19 juin 2025.

L'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna a été saisie pour avis le 17 juin 2025 et a émis un avis favorable le 3 juillet 2025.

Conformément au 1° de l'article 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française est consultée sur les projets de loi qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française. Cette dernière a été consulté le 19 juin 2025 et a rendu un avis défavorable le 3 juillet 2025.

En vertu des dispositions de l'article 90 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le congrès est consulté sur les projets de loi qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie. Cette dernière a été consulté le 18 juin 2025.

5.2. MODALITÉS D'APPLICATION

5.2.1. Application dans le temps

Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française, à l'exception des îles de Wallis et Futuna où il entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication, en application de l'article 4-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux iles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer.

5.2.2. Application dans l'espace

Le présent article est applicable aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et aux collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna.

5.2.3. Textes d'application

Le présent article ne nécessite pas de texte d'application.

Article 2 - Renforcer le bouclier qualité-prix (BQP) dédiés aux produits de grande consommation et créer un BQP dédiés aux services

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GÉNÉRAL

La cherté de la vie dans les outre-mer est une préoccupation constante du gouvernement. Afin de modérer les prix de certains produits, en 2012, a été institué un bouclier qualité prix (BQP) négocié sous l'égide du représentant de l'Etat dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Wallis-et-Futuna, et, à compter de 2018, de Saint-Martin.

Issu de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (dite loi Lurel), l' article L. 410-5 du code de commerce prévoit en effet que, dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'Outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, après avis public de l'observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) territorialement compétent, le représentant de l'Etat négocie chaque année avec les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail et leurs fournisseurs, qu'ils soient producteurs, grossistes ou importateurs, ainsi qu'avec les entreprises de fret maritime et les transitaires un accord de modération du prix global d'une liste limitative de produits de consommation courante.

Ce dispositif connaît certaines limites qui obèrent son efficacité.

En particulier, il ne couvre aujourd'hui que les produits et non les services. Ensuite, le choix des opérateurs économiques de participer ou pas au BQP n'est pas systématiquement connu des consommateurs, ce qui est un frein à la participation des opérateurs économiques. Par ailleurs, aucune sanction n'est prévue en cas de non-respect des engagements pris dans le cadre du BQP ou en cas de non affichage auprès des consommateurs de ces engagements. Enfin, le texte actuel ne prévoit pas d'associer à la négociation du BQP des représentants de la collectivité ou des consommateurs.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

L'article 1er de la Constitution et l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (DDHC) de 1789 prévoient un principe d'égalité devant la loi mais le Conseil constitutionnel admet que le législateur puisse instaurer des différences de traitement entre territoires, à condition qu'elles soient justifiées par une différence de situation et qu'elles soient proportionnées10(*).

L'article 73 de la Constitution prévoit, quant à lui, le principe d'adaptation des lois et règlements dans les départements et régions d'outre-mer (DROM) afin de tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités11(*). Le même principe existe pour les collectivités d'outre-mer (COM) à l'article 74-1 de la Constitution. Le renchérissement des prix de biens et services en outre-mer du fait de l'insularité et du coût de la logistique constitue bien une contrainte particulière des territoires ultramarins qui justifie une telle dérogation.

La liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la DDHC de 1789. Elle comprend deux volets, à savoir la liberté d'accéder à une profession ou à une activité économique mais également la liberté dans l'exercice de cette profession ou de cette activité (CC, décision n° 2012-285 QPC du 30 novembre 2012, M. Christian S. ; CC, décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982, Loi de nationalisation). Par extension, cette liberté est aussi rattachée à l'article 1er de la DDHC, car elle repose sur l'égalité d'accès à l'activité économique.

La liberté du commerce découle par ailleurs de la liberté d'entreprendre. Ces libertés supposent que toute personne puisse entreprendre et commercer sans privilège, ni discrimination.

La liberté d'entreprise peut être limitée par des considérations d'intérêt général qui doivent être à la fois avérées (CC, décision n° 2013-317 QPC du 24 mai 2013, Syndicat français de l'industrie cimentière et autre) et énoncées de façon claire et précise (CC, décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, Loi de finances pour 2014). Cet intérêt général est largement compris. Ainsi, des restrictions à la liberté d'entreprise peuvent notamment être justifiées par la préservation de l'ordre public économique (CC, décision n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012, Société Groupe Canal Plus et autre).

Conformément au principe de légalité des délits et des peines qui découle de l'article 8 de la DDHC aux termes duquel « nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée » les éléments constitutifs de l'infraction doivent être définis de façon précise et complète et la sanction doit être prévue par un texte.

Par ailleurs, cet article énonce que « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». Appliqué pour la première fois à des sanctions administratives par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 87- 237 DC du 30 décembre 1987 rendue à propos d'amendes fiscales, le principe de proportionnalité implique que la sanction infligée soit adaptée, au vu des circonstances propres à chaque espèce, à la gravité du manquement. En outre, le Conseil constitutionnel affirme que l'article 8 de la DDHC ne se restreint pas aux peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent « à toute sanction ayant le caractère d'une punition » (voir par exemple Cons. Const., n° 2012-289 QPC du 17 janvier 2013, M. Laurent D.).

Ainsi, d'une part, en adossant le déroulement de la procédure de sanction au bon respect des conditions déjà prévues par la loi, la mesure ne porte pas atteinte au principe de légalité des délits et des peines, et d'autre part, en prévoyant un montant de sanction comparable à celui déjà légalement établi pour des fautes de même nature, par exemple à l'article L. 441-6 du code de commerce, la mesure ne méconnaît pas le principe de proportionnalité des délits et des peines.

Il ressort, enfin, que la nécessité de sanctionner le non-respect d'un engagement économique se justifie pleinement, notamment afin de préserver l'espérance légitime des consommateurs.

1.3. CADRE CONVENTIONNEL

Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) interdit, sans justification, les droits de douane ou taxe d'effet équivalent (articles 28 et 30) ainsi que les restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent (article 34) au sein du marché intérieur de l'Union européenne. De même, les articles 101 à 109 du TFUE encadrent la politique de concurrence au sein de l'UE. A ce titre, est particulièrement visée par une incompatibilité avec le marché intérieur la fixation de prix d'achat ou de vente qui fausse le libre jeu de la concurrence.

L'article 349 du TFUE donne néanmoins la possibilité au Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, d'adopter des mesures spécifiques visant à fixer les conditions de l'application des traités aux régions ultrapériphériques, compte tenu de leur situation économique et sociale structurelle qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement.

Par ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qui a admis plus généralement la validité de mesures nationales de contrôle des prix dès lors que des raisons impérieuses d'intérêt général le justifient dans son arrêt Deutsche Parkinson Vereinigung ( C-148/15) du 19 octobre 2016.

Au cas d'espèce, l'accès de l'ensemble de la population à un panier de produits de grande consommation12(*) et la lutte contre l'inflation sont au nombre des objectifs d'intérêt général de nature à justifier la mesure. Cette mesure ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, compte tenu notamment de son champ d'application géographique limité et de ce qu'elle ne vise qu'à plafonner le prix global d'un panier de produits, en laissant chaque distributeur libre des moyens à mettre en oeuvre pour respecter cette limite.

1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

Sans objet.

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

L'article L. 410-5 du code de commerce ayant été introduit par la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, sa modification doit donc nécessairement passer par la loi.

En tout état de cause, le renforcement de la portée du dispositif BQP par voie réglementaire n'aurait pas permis d'inclure les services dans le dispositif, le texte actuel ne visant que les produits de consommation courante, ni de prévoir des sanctions administratives.

Par ailleurs, l'introduction d'une publicité de la liste des organisations professionnelles et des entreprises qui participent et qui ne participent pas aux négociations nécessite de compléter le texte existant.

Enfin, en l'état actuel du droit, le non-respect par un signataire de l'accord de BQP ou l'absence d'affichage ne peuvent pas être sanctionnés en tant que tels, ce qui est une limite importante du dispositif qui ne peut être levée par la voie réglementaire.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

Le bouclier qualité-prix (BQP) est un dispositif de lutte contre la vie chère dans les outre-mer. Le présent article vise à renforcer son efficacité en le rendant plus contraignant sans dénaturer ses composantes principales. Le BQP est, en effet, un dispositif volontaire dans lequel les acteurs économiques acceptent de négocier un accord de modération tarifaire sous l'égide du représentant de l'Etat. Si le caractère volontaire du dispositif est conservé, la présente disposition étend le périmètre des négociations aux services, qui en étaient jusqu'alors exclus. Sont ainsi envisagés, les services de la téléphonie ou encore des prestations automobiles mais il appartiendra au représentant de l'Etat territorialement compétent de déterminer la liste des services pouvant faire l'objet d'un accord de modération global des prix. De plus, la mesure a vocation à associer davantage les acteurs aux négociations, et tend à renforcer l'effectivité du dispositif en l'assortissant de sanctions administratives jusqu'alors absentes.

Ce même article explicite que la réussite des négociations est formalisée par la signature de l'accord par les parties. Celui-ci doit également permettre de renforcer les incitations des acteurs à participer au dispositif en introduisant à l'égard des organisations professionnelles ou des entreprises n'ayant pas signé l'accord ou n'y ayant pas adhéré, une publicité de cette information, selon des modalités précisées par décret.

Il s'agit donc d'améliorer le dispositif existant, sans imposer à l'égard des organisations professionnelles et des entreprises leur participation auxdits accords de modération global des prix.

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

Aucune autre option n'a été envisagée y compris le statu quo qui ne permet pas d'atteindre les objectifs décrits supra.

3.2. DISPOSITIF RETENU

Le dispositif retenu est une modification de l'article L. 410-5 du code de commerce par voie législative.

Le présent article renforce la portée et l'efficacité du dispositif du bouclier qualité-prix en agissant sur plusieurs leviers :

- En visant expressément les produits de grande consommation au lieu de produits de consommation courante, les premiers étant définis juridiquement à la différence des seconds ;

- En tenant compte des impératifs de santé publique lors de la négociation ;

- En associant systématiquement à la négociation, le président de la collectivité exerçant les compétences de la région, ou à Wallis-et-Futuna, le président de l'Assemblée territoriale ;

- En permettant au représentant de l'Etat d'inviter les associations de défense des consommateurs à assister aux négociations ;

- En explicitant l'objectif de réduction de l'écart de prix entre l'hexagone et l'outre-mer, et en prévoyant des modalités particulières selon la surface des magasins concernés par le BQP (l'accord pouvant prévoir une liste de produits et un prix global différents en fonction de la surface, et pouvant autoriser les magasins d'une surface inférieure à une seuil à dépasser le prix global de 5 %) ;

- En permettant au représentant de l'Etat d'étendre les négociations aux services, ce qui n'est pas aujourd'hui possible ;

- En mentionnant explicitement qu'en cas de réussite des négociations, l'accord est signé par les parties et homologué par arrêté du représentant de l'Etat ;

- En introduisant à l'égard des organisations professionnelles et des entreprises n'ayant pas signé l'accord BQP ou n'y ayant pas adhéré, une publicité de cette information ;

- En introduisant une sanction administrative en cas de défaut d'affichage de l'absence de signature ou d'adhésion d'une organisation professionnelle ou d'une entreprise à l'accord de BQP ;

- En introduisant une sanction administrative en cas de non-respect par une entreprise signataire de l'accord de BQP. Cela comble une lacune du dispositif actuel dans lequel aucune sanction spécifique n'est prévue.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES