EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le rapport d'information n° 117 (2018-2019) de la délégation sénatoriale à la prospective « Mettre les nouvelles mobilités au service de tous les territoires » de novembre 2018, l'auteur de la présente proposition de loi pointait le risque d'un développement de « mobilités à deux vitesses » avec d'un côté, des zones denses bien maillées, bien desservies et bien connectées, délaissant progressivement la voiture individuelle pour des modes de transport partagés, plus économiques pour les usagers et plus vertueux du point de vue environnemental, et de l'autre, les zones rurales ou les petites villes, condamnées à faire reposer les mobilités de leurs habitants presque uniquement sur la voiture. Pour rappel, la voiture représente 80 % des déplacements en milieu rural et 75 % dans les agglomérations de moins de 20 000 habitants.

Le développement des transports collectifs, tant pour les dépenses d'investissement que de fonctionnement, a été facilité par la création du versement transport, devenu versement mobilité (VM) suite à la loi d'orientation des mobilités de 2019. Cette contribution, assise sur la masse salariale des entreprises, est collectée par l'URSSAF et reversée aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM), c'est-à-dire aux EPCI ou groupements d'EPCI qui exercent la compétence mobilité sur leur territoire.

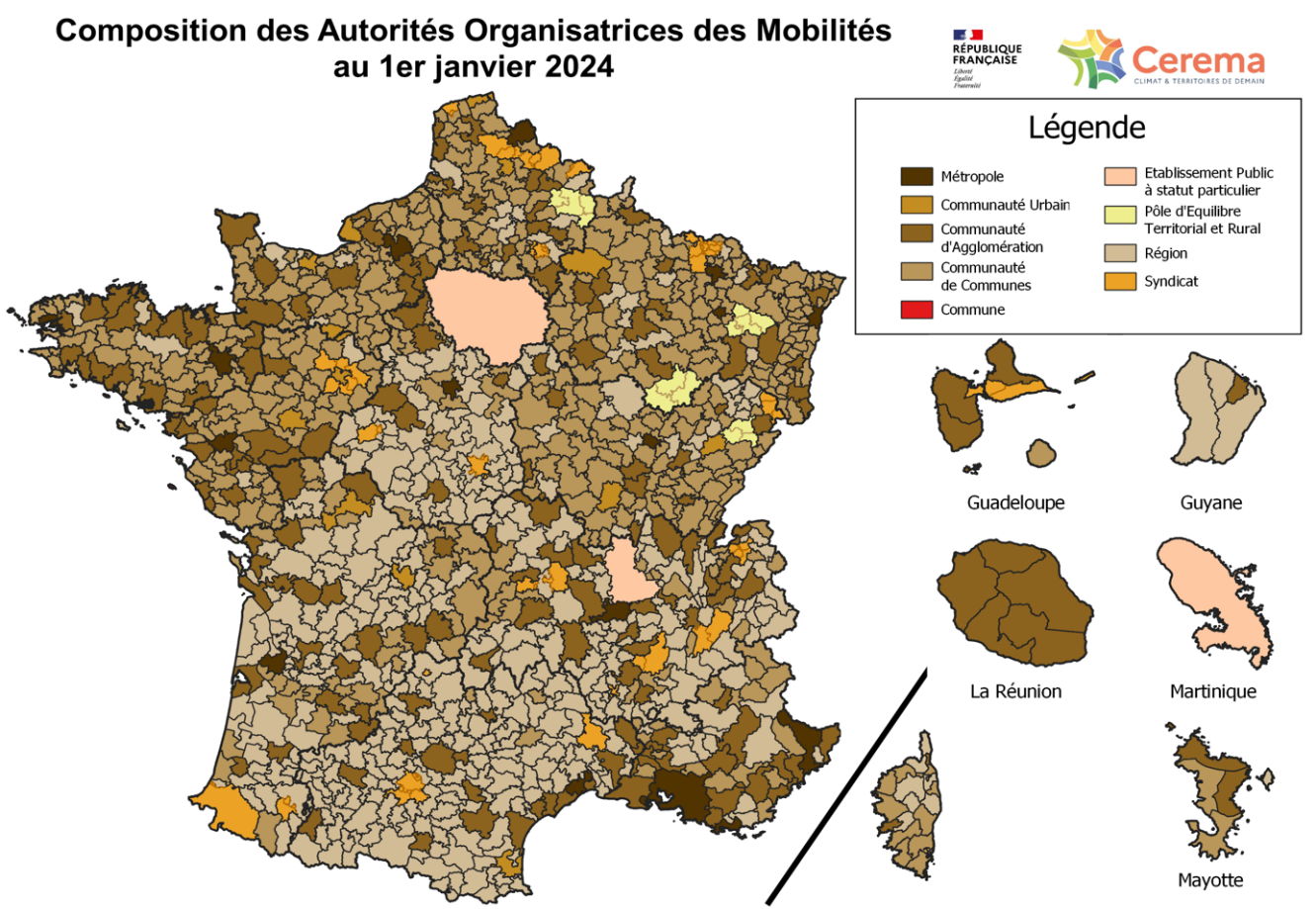

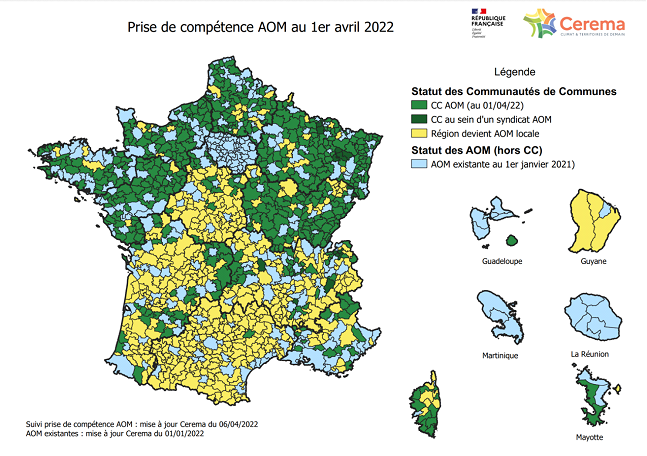

Or, sur les 1 204 intercommunalités (hors Île-de-France et métropole de Lyon) que compte le pays, seules 747 exerçaient la compétence mobilité en avril 2022 d'après Intercommunalités de France et le CEREMA. Plus de 450 ont ainsi transféré de fait la compétence à la région dont elles dépendent afin qu'elle exerce elle-même cette compétence sur leur territoire.

Si la loi d'orientation des mobilités (LOM) avait pour ambition de mettre fin aux zones blanches de la mobilité, force est de constater que nombre de territoires ne disposent pas de solutions adaptées, comme l'auteur le mettait en avant dans son rapport d'information n° 313 (2020-2021) de janvier 2021 sur « Les mobilités dans les espaces peu denses en 2040 : un défi à relever dès aujourd'hui », notamment faute de moyens suffisants, tant en investissement qu'en fonctionnement, pour développer une offre de mobilité qui réponde aux conditions actuellement prescrites par la loi. Car si toutes les AOM actuelles disposent bien de bases fiscales permettant de lever le VM selon l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)1(*), c'est-à-dire d'au moins une entreprise de 11 salariés, seules « 285 AOM et 10 communes non AOM ont instauré le versement mobilité hors Île-de-France et 5 Syndicats mixtes SRU le versement mobilité additionnel »2(*) sur 698 AOM locales (c'est-à-dire que la compétence n'est pas exercée par la région) présentes sur le territoire, soit seulement 41 % d'entre elles.

Cette situation découle notamment de critères trop restrictifs fixés par la loi pour lever le VM. En effet, l'article L. 2333-36 du code général des collectivités territoriales conditionne la possibilité de lever le VM à l'organisation de services réguliers de transport public de personnes, c'est-à-dire « des services collectifs offerts à la place, dont le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance » (Article R. 3111-1 du code des transports) ce qui désigne, en pratique, des lignes de trains, tramways, bus, cars interurbains, etc... Or, la mise en place de tels services est rarement pertinente en zone peu dense, le nombre de voyageurs n'y étant généralement pas suffisant pour assurer la rentabilité minimale de l'offre par rapport aux efforts financiers qui sont à produire par les collectivités.

Par ailleurs, les AOM faiblement pourvues en VM ne disposent pas nécessairement non plus de l'ingénierie nécessaire pour développer des solutions adaptées à leur territoire. En effet, ainsi que le souligne le rapport d'information n° 313 (2020-2021) précité : « la mise en place de solutions alternatives de mobilité dans les zones peu denses nécessite le recours à des spécialistes capables de porter techniquement des projets complexes. Comme le rappelait David Caubel lors de la table ronde du 23 septembre 2020 : « l'ingénierie est essentielle pour accompagner les territoires dans la mise en oeuvre de solutions de mobilités ». »3(*)

L'article unique de cette proposition de loi vise donc à permettre aux AOM de prélever le VM pour l'organisation d'un panel de services de transport plus large que les seuls transports collectifs réguliers, à savoir le transport à la demande, les mobilités partagées (autopartage, covoiturage...), douces et actives (marche, vélo...), afin qu'elles puissent disposer de ressources pérennes pour financer de tels projets dans le but de réduire la dépendance de la population à la voiture individuelle et à l'autosolisme dans les zones peu denses.

Cette proposition de loi s'inscrit ainsi dans un double objectif de décarbonation des transports et de désenclavement des territoires ruraux, pour donner enfin toute sa portée à l'ambition, portée par la LOM il y a cinq ans, de mettre fin aux zones blanches de la mobilité.

* 1 Réponse de l'ACOSS à Olivier Jacquin lors de ses travaux préparatoires à la rédaction de son rapport pour avis sur les transports routiers de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable pour le projet de loi de Finances pour 2025.

* 2 Réponse du GART à Olivier Jacquin lors de ses travaux préparatoires à la rédaction de son rapport pour avis sur les transports routiers de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable pour le projet de loi de Finances pour 2025.

* 3 Rapport Les mobilités dans les espaces peu denses en 2040 : un défi à relever dès aujourd'hui, Olivier Jacquin au nom de la délégation sénatoriale à la prospective, 28 janvier 2021, p.43.