- L'ESSENTIEL

- I. LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE DE DJIBOUTI LUI

CONFÈRE UNE IMPORTANCE GÉOSTRATÉGIQUE MAJEURE

- II. DES RELATIONS FRANCO-DJIBOUTIENNES

DENSES

- III. LA BASE DE DJIBOUTI, UN OUTIL DE PROJECTION DE

PUISSANCE ET D'INFLUENCE FRANÇAISE

- IV. LES DISPOSITIONS DU NOUVEAU

TRAITÉ

- I. LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE DE DJIBOUTI LUI

CONFÈRE UNE IMPORTANCE GÉOSTRATÉGIQUE MAJEURE

- EXAMEN EN COMMISSION

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

N° 619

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 mai 2025

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant la ratification du Traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti (procédure accélérée),

Par M. Cédric PERRIN,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Cédric Perrin, président ; MM. Pascal Allizard, Olivier Cadic, Mmes Hélène Conway-Mouret, Catherine Dumas, Michelle Gréaume, MM. André Guiol, Jean-Baptiste Lemoyne, Claude Malhuret, Akli Mellouli, Philippe Paul, Rachid Temal, vice-présidents ; M. François Bonneau, Mme Vivette Lopez, MM. Hugues Saury, Jean-Marc Vayssouze-Faure, secrétaires ; MM. Étienne Blanc, Gilbert Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Christian Cambon, Mme Marie-Arlette Carlotti, MM. Alain Cazabonne, Olivier Cigolotti, Édouard Courtial, Jérôme Darras, Mme Nicole Duranton, MM. Philippe Folliot, Guillaume Gontard, Mme Sylvie Goy-Chavent, MM. Jean-Pierre Grand, Joël Guerriau, Ludovic Haye, Loïc Hervé, Alain Houpert, Patrice Joly, Mmes Gisèle Jourda, Mireille Jouve, MM. Alain Joyandet, Roger Karoutchi, Ronan Le Gleut, Didier Marie, Thierry Meignen, Jean-Jacques Panunzi, Mme Évelyne Perrot, MM. Stéphane Ravier, Jean-Luc Ruelle, Bruno Sido, Mickaël Vallet, Robert Wienie Xowie.

Voir les numéros :

|

Sénat : |

491 et 620 (2024-2025) |

L'ESSENTIEL

Djibouti et la France ont signé le 26 juillet 2024 un nouveau traité de coopération en matière de défense, prenant la suite du traité en vigueur depuis le 1er mai 2014. Il confère aux forces françaises stationnées à Djibouti un statut juridictionnel protecteur et l'accès à des facilités sur le sol djiboutien, avec pour contrepartie le versement d'une contribution annuelle forfaitaire en augmentation. Ce traité revêt pour la France une grande importance stratégique1(*).

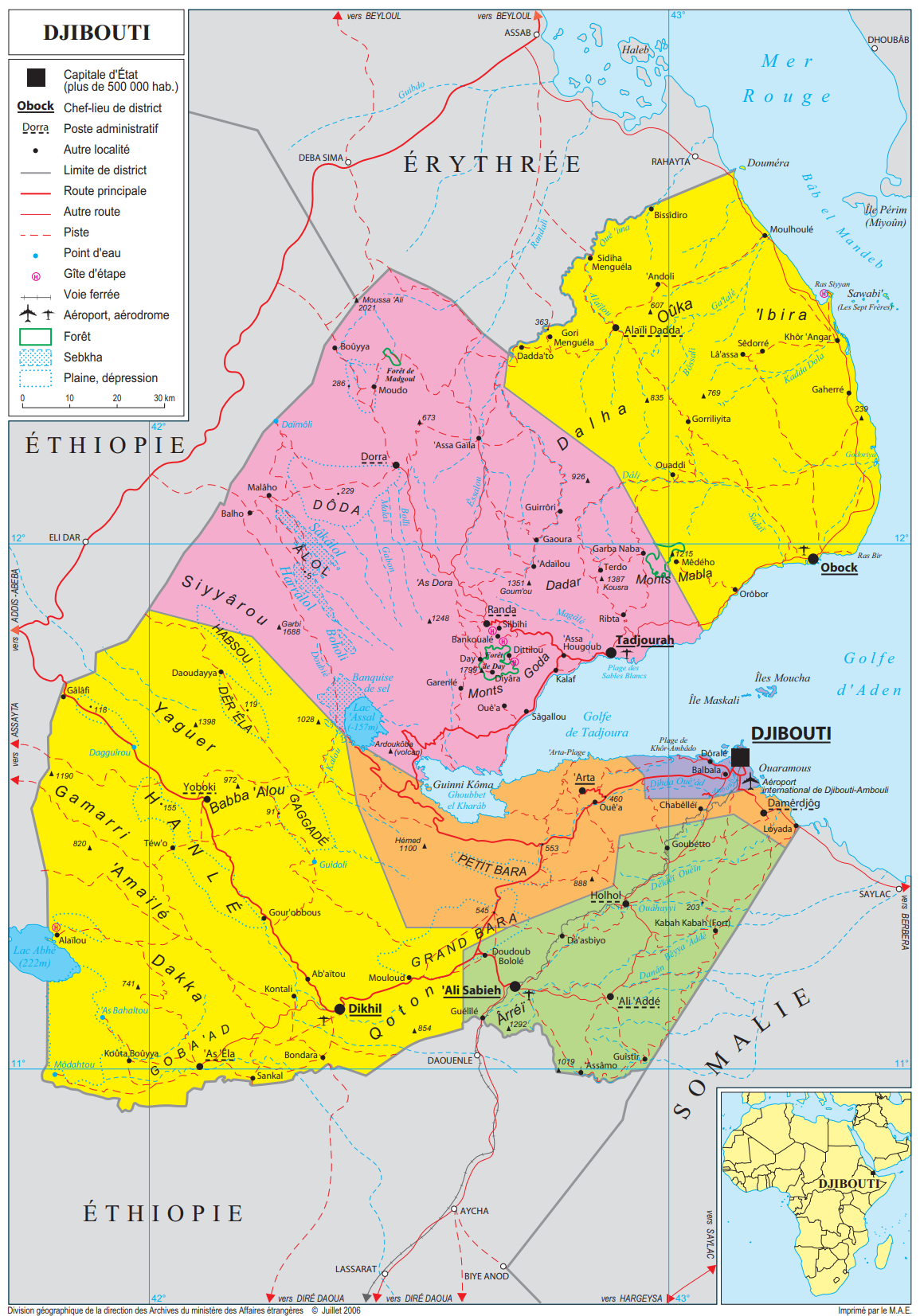

I. LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE DE DJIBOUTI LUI CONFÈRE UNE IMPORTANCE GÉOSTRATÉGIQUE MAJEURE

A. UNE POSITION CLÉ FACE AU DÉTROIT DE BAB EL MANDEB

La position géographique singulière de Djibouti justifie son importance stratégique. Djibouti est en effet situé sur la rive occidentale de l'un des points de passage maritimes les plus stratégiques au monde : le détroit de Bab el-Mandeb, qui relie la mer Rouge au golfe d'Aden et à l'océan Indien. Environ 12 % du commerce mondial y transite, avec notamment plus de 6 millions de barils de pétrole par jour. Toute perturbation dans cette zone a ainsi un impact sur les flux énergétiques mondiaux, en particulier vers l'Europe et l'Asie.

Djibouti est par ailleurs un hub économique et logistique régional en expansion. Le port de Doraleh, agrandi avec l'aide chinoise, est une plateforme portuaire majeure pour l'Afrique de l'Est. Djibouti sert de porte d'entrée maritime quasi exclusive de l'Éthiopie. Le corridor logistique Djibouti-Addis-Abeba (train électrifié financé par la Chine) renforce cette dépendance éthiopienne. Cette fonction régionale confère à Djibouti une influence disproportionnée par rapport à sa taille et à sa population (moins de 1 million d'habitants).

Pour l'heure, Djibouti se trouve à proximité immédiate d'une région en crise. Depuis l'attaque du 7 octobre 2023, les Houtis ont en effet lancé une offensive aérienne en direction du territoire israélien et des navires passant par le détroit de Bab el Mandeb. En réponse, les Etats-Unis ont pris la tête d'une coalition de dix pays (opération « Prosperity Guardian »), tandis que l'Union Européenne a lancé l'opération Aspides à laquelle participe la France. À partir de janvier 2024, les États-Unis et leurs alliés ont commencé à mener des frappes contre les Houtis sur le territoire du Yemen. Du fait de ces attaques, plusieurs grands armateurs ont suspendu le transit de leurs navires via la mer Rouge, avec en conséquence une baisse du trafic qui a pu atteindre 40%2(*).

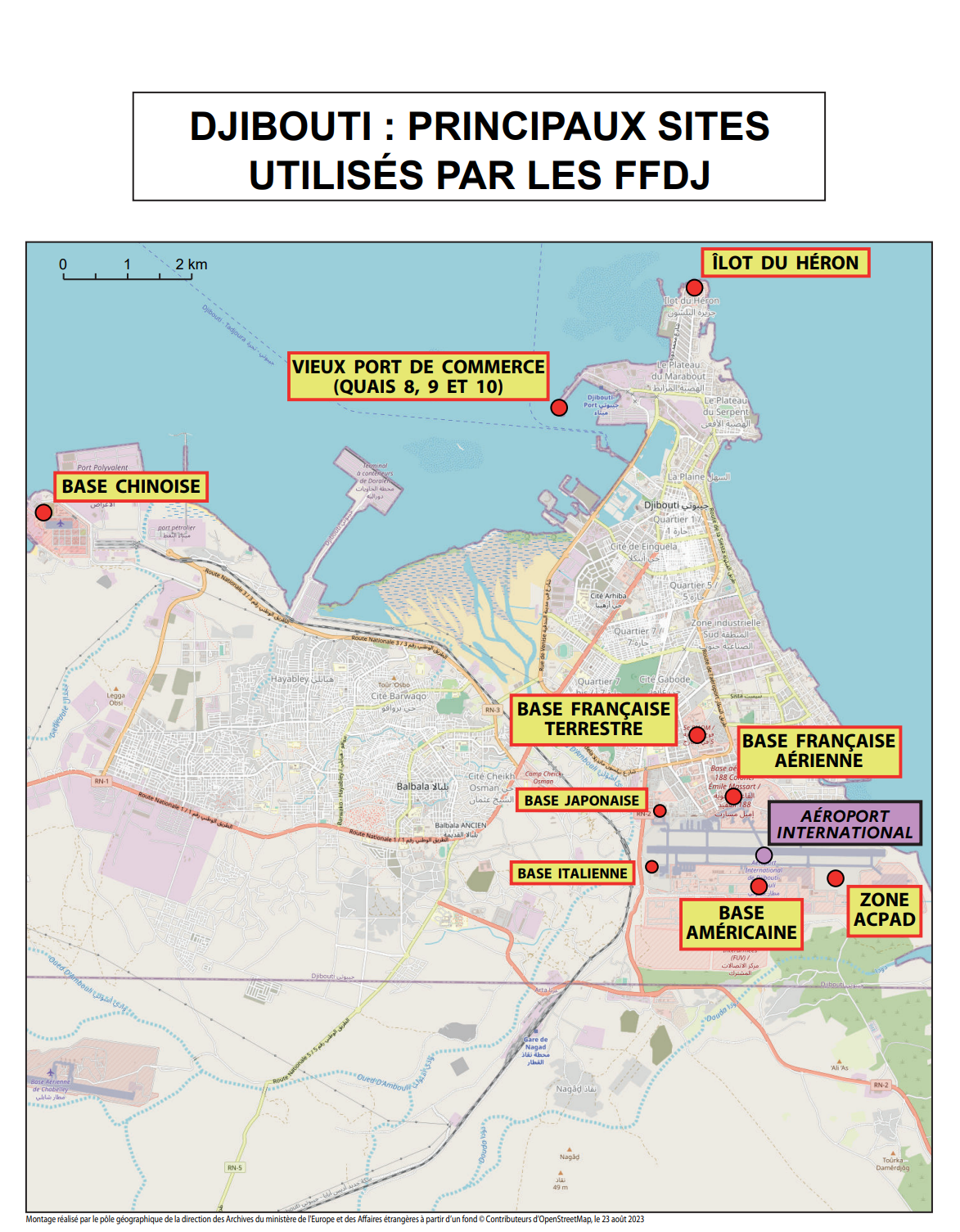

En raison de sa situation privilégiée, Djibouti est devenue un hub pour les opérations militaires, humanitaires et de renseignement dans la Corne de l'Afrique, la péninsule Arabique et l'océan Indien. Djibouti est ainsi le seul pays au monde à accueillir simultanément des bases militaires permanentes de plusieurs grandes puissances.

Les bases militaires installées à Djibouti

-France : base des Forces françaises stationnées à Djibouti (FFDj).

-États-Unis : base de Camp Lemonnier, principal centre d'opérations du Commandement des États-Unis pour l'Afrique (AFRICOM).

-Chine : base navale de Doraleh (2017), point d'ancrage de la stratégie de projection chinoise en Afrique et dans l'océan Indien, initialement présentée comme une base de « soutien logistique » destinée à appuyer et développer sa participation aux missions de lutte contre la piraterie, de secours humanitaire et aux opérations de maintien de la paix dans la région, avant d'acquérir un statut opérationnel début 2020. Elle contribue à sécuriser les voies d'approvisionnement maritimes de la Chine. Le port militaire adjacent, achevé en 2022, a consacré un changement de dimension. Pékin tente désormais d'obtenir davantage de responsabilités en matière de gestion de l'espace aérien et ainsi d'entrer en concurrence avec la France qui participe à la police du ciel. La coopération militaire s'est aussi développée (formation, importation de matériel).

-Japon : base pour les forces d'autodéfense (première base japonaise à l'étranger depuis 1945).

-Italie : petite installation logistique.

-Arabie Saoudite : projet de base en cours de discussion (gelé à ce jour, mais révélateur de l'intérêt régional).

Montage réalisé par le pôle géographique de la direction des Archives du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à partir d'un fond (c) Contributeurs d'OpenStreetMap, le 23 août 2023

Djibouti est enfin ancrée dans l'architecture sécuritaire multilatérale. Le pays est membre de plusieurs organisations stratégiques, telles que l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) ou encore l'Alliance mondiale des infrastructures. Son territoire a été utilisé pour des missions de l'Union africaine et des Nations unies, notamment en Somalie (AMISOM puis ATMIS). Le Djiboutien Mahamoud Ali Youssouf est le nouveau président de la Commission de l'Union africaine depuis février 2025.

B. UN ENVIRONNEMENT RÉGIONAL OÙ LES FOYERS DE TENSION SONT NOMBREUX

1. Des relations étroites avec une Éthiopie toujours en crise

Djibouti et l'Éthiopie entretiennent des relations traditionnellement étroites, Djibouti étant le principal débouché commercial de celle-ci à la suite à l'indépendance de l'Érythrée en 1998. Djibouti a fortement pâti du conflit au nord de l'Éthiopie, en raison d'un afflux de réfugiés, de la diffusion d'armes et de perturbations économiques. La reprise des troubles en Éthiopie constitue ainsi une source d'instabilité régionale majeure. Dans ce contexte, il n'est pas exclu que la base française soit appelée à jouer un rôle de soutien humanitaire, d'évacuation, ou de stabilisation dans le cadre de crises prolongées en Éthiopie. La signature, le 1er janvier 2024, d'un mémorandum d'entente entre le Somaliland et l'Éthiopie visant à offrir à Addis-Abeba un débouché maritime à travers le port de Berbera a par ailleurs inquiété Djibouti.

2. Le soutien de la Somalie par Djibouti

Djibouti fournit un important contingent militaire à la Mission de l'Union africaine en Somalie (ATMIS), et reste sous la menace terroriste d'Al-Shabaab. Le pays a été le lieu de pourparlers entre la Somalie et le Somaliland les 14 et 15 juin 2024. Depuis l'élection du président Hassan Sheikh Mohamud en Somalie en mai 2022, les relations semblent se renforcer encore. Djibouti a confirmé le réengagement de ses soldats au sein de l'ATMIS puis de la Mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie (AUSSOM), qui a remplacé l'ATMIS en janvier 2025.

3. Des relations rompues avec l'Érythrée

Les relations diplomatiques entre Djibouti et l'Érythrée sont rompues depuis un conflit frontalier dans la région du cap Douméra en 2008. Le 7 octobre 2022, les troupes djiboutiennes basées à Garabtisan dans l'ouest de Djibouti ont subi une attaque du groupe FRUD-armé (8 morts parmi les forces armées djiboutiennes, plusieurs otages), les autorités djiboutiennes étant convaincues de l'implication de l'Érythrée.

4. Une volonté de réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine

Les relations entre la Chine et Djibouti bénéficient d'une importante dynamique bilatérale. Les rencontres de haut niveau sont régulières. Sur le plan économique, Djibouti constitue pour la Chine une porte d'entrée vers l'Afrique de l'Est et l'accès à de nouveaux marchés, où Pékin est à la fois investisseur et créancier. La Chine est l'un des principaux partenaires commerciaux de Djibouti. Elle a investi massivement dans l'économie du pays (14 Mds de dollars en investissements et prêts entre 2012 et 2020).

Djibouti a ainsi contracté près de 70 % de sa dette bilatérale auprès de la Chine. Le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque africaine de développement (BAD) ont exprimé leur inquiétude quant à la soutenabilité de cette dette (76% du PIB). Conscientes de cette dépendance importante, les autorités djiboutiennes soutiennent désormais une approche de diversification des relations économiques du pays.

II. DES RELATIONS FRANCO-DJIBOUTIENNES DENSES

Le traité de coopération de défense doit être considéré dans le contexte d'une coopération franco-djiboutienne qui va bien au-delà.

La République de Djibouti est devenue indépendante de la France le 27 juin 1977. Les deux pays demeurent liés par une langue et des intérêts stratégiques communs et Djibouti manifeste fortement sa volonté d'entretenir un partenariat privilégié avec la France, position exprimée aussi bien au sommet de l'État qu'au sein de la population. Jusqu'au milieu des années 2010, les relations bilatérales ont toutefois été marquées par un léger refroidissement, notamment en raison de la réduction du nombre de militaires français et à la participation moindre de la France dans les grands projets de développement économique.

Face à la montée en puissance de la Chine à Djibouti, les autorités cherchent cependant désormais à rééquilibrer les forces en présence et manifestent une volonté renouvelée de rapprochement avec la France3(*).

Outre la dimension politique, les relations franco-djiboutiennes sont denses dans le domaine de l'économie et du commerce, de l'investissement solidaire et de la culture.

Les relations franco-djiboutiennes

Relations économiques

En 2022, les exportations françaises vers Djibouti s'élevaient à 85,8M€, une augmentation de 21% par rapport à 2021, due à la dynamique observée dans l'industrie agroalimentaire, et les importations françaises depuis Djibouti s'établissaient à 1,3M€. La relation commerciale bilatérale est marquée par un déséquilibre structurel des échanges, avec un excédent commercial français s'élevant à 74,2M€ par an en moyenne au cours de la dernière décennie, faisant de la France le premier exportateur vers le pays, devant la Chine. Les entreprises françaises présentes dans les secteurs du BTP, du transport, de la logistique, des assurances ou encore de la banque ont toutefois peu profité de la politique de grands projets initiée par le gouvernement djiboutien. Le projet de construction d'un deuxième aéroport dédié au fret sur le site de Bicidley, qui bénéficie d'un soutien français dans le cadre d'une étude menée par ADPi et Egis financée par un FASEP, pourrait voir le retour d'entreprises françaises sur de tels projets.

Investissement solidaire

Le Groupe AFD dispose d'une représentation à Djibouti depuis 1974 et a financé depuis lors 147 projets pour un total de 410M€, à 82% sous forme de subventions. Les financements français en matière d'aide publique au développement à destination de Djibouti ont atteint près de 100M€ sur la période 2018-2022 et se sont élevés à 24,05M€ en 2023. L'activité de l'AFD a fortement augmenté au cours des cinq dernières années et touche une grande diversité de secteurs (eau et assainissement, secteur urbain, énergie, éducation, santé, etc). Une station de dessalement construite par Eiffage sur don de l'UE (73M€ au titre du 11ème Fonds européen de développement) fournit de l'eau douce aux habitants du quartier de Balbala à Djibouti-ville depuis fin 2020.

Coopération culturelle, scientifique et technique

La France est un acteur de premier plan dans le domaine culturel à Djibouti, notamment grâce à la programmation proposée par l'Institut français de Djibouti (IFD). Elle met en oeuvre des projets en soutien à l'entrepreneuriat culturel, notamment dans le domaine du cinéma. L'Institut français accueille plus de 11 000 visiteurs par an. 1 500 élèves djiboutiens sont formés dans les écoles et lycées français, 1000 étudiants sont accompagnés par Campus France, plus de 3 000 visas sont délivrés chaque année.

Le Lycée français de Djibouti, ouvert en 2007, occupe une place particulière dans la relation entre les deux pays. L'établissement est conventionné avec l'Agence de l'enseignement français à l'étranger (AEFE). L'École de la Nativité, créée en 1993, est un établissement partenaire de l'AEFE, géré par la Congrégation des Soeurs franciscaines missionnaires de Notre-Dame, installée à Djibouti depuis 1888.

Dans le domaine scientifique, la France apporte un soutien à l'Observatoire régional de recherche sur l'environnement et le climat inauguré en novembre 2022. Un Expert technique international a été placé auprès du ministre de la Santé djiboutien.

Coopération spatiale

La France et Djibouti ont enfin développé une coopération spatiale. Deux satellites djiboutiens développés par des ingénieurs formés en France (Université de Montpellier) ont été lancé en 2023 et 2024. A l'occasion du déplacement du président de la République à Djibouti en décembre 2024, la France et Djibouti ont signé une déclaration d'intention relative au renforcement de la coopération dans le domaine spatial, la France s'engageant notamment à soutenir la création de la future agence spatiale de Djibouti.

III. LA BASE DE DJIBOUTI, UN OUTIL DE PROJECTION DE PUISSANCE ET D'INFLUENCE FRANÇAISE

Les effectifs des militaires français à Djibouti ont progressivement baissé, passant d'environ 5 600 personnes en 1977 à 2 100 en 2011 puis 1 500 aujourd'hui.

Le dispositif a été fortement réduit en 2011 avec le départ de la 13e demi-brigade de Légion étrangère (DBLE) de Djibouti vers Abu Dhabi (puis le Larzac) et le retrait des bâtiments de la Marine nationale, ainsi que la réduction du plot chasse de 10 à 4 Mirage 2000 (en 2016). Une légère remontée des effectifs accompagnera progressivement la mise en place de nouveaux moyens terrestres, navals et aériens (environ +100 personnels) sur la base de Djibouti.

|

Année |

Effectif des forces françaises à Djibouti |

|

1977 (indépendance) |

~5 600 militaires (à la veille de l'indépendance)? |

|

1978 |

~4 300 (réduction initiale après 1977)? |

|

1990 |

~3 500 (environ, stable sur 1990-1995)? |

|

2000 |

~2 600-2 900 (période de baisse fin années 1990)? |

|

2010 |

~2 800 (avant la réorganisation de 2011)? |

|

2020 |

~1 450 (forces présentes ces dernières années)? |

|

2024 |

~1 500 (chiffre approximatif lors du traité de 2024)? |

Les moyens des armées françaises déployées à Djibouti

- un état-major interarmées ;

- des moyens d'infanterie, d'artillerie, de génie et d'un détachement de l'aviation légère de l'armée de terre (DETALAT) mettant en oeuvre des canons CAESAR, véhicules de l'avant blindés (VAB), véhicules blindés légers (VBL), hélicoptères de manoeuvre et de combat (GAZELLE et PUMA) ;

- une composante aérienne composée de 4 avions de défense aérienne Mirage 2000-5, 1 avion de transport tactique Casa, 3 hélicoptères Puma ;

- des moyens de contrôle et de commandement aérien composés d'un centre militaire de contrôle (CMC) et d'un centre de coordination des opérations aériennes (CCOA) ;

- une composante navale équipée notamment de 2 chalands de transport de matériel (CTM) ; 3 vedettes rapides ; 2 remorqueurs pousseurs ;

- le groupement de soutien de la base de défense (GSBdD) des FFDj et les formations relevant du soutien spécialisé ;

- une prévôté, armée par la Gendarmerie Nationale.

Plateforme de projection, la base de Djibouti permet un déploiement rapide de troupes et de matériel dans la région, notamment en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient. Elle a servi de base arrière lors d'opérations telles que l'opération Héraclès (Afghanistan, 2001).

Plus récemment, l'opération Sagittaire, lancée en avril 2023 et qui visait à évacuer les ressortissants français et étrangers de Khartoum (Soudan) en raison de l'explosion d'un conflit entre l'armée régulière soudanaise et les Forces de soutien rapide (RSF), s'est largement appuyée sur Djibouti. La base a pu accueillir trois A400M et un C130 de l'armée de l'Air et de l'Espace afin de recevoir les évacués lors de 9 rotations aériennes avec le Soudan. Cette opération a ainsi permis la mise en sécurité de plus de 900 ressortissants, dont plus de 300 étrangers, issus de 80 nations différentes.

Par ailleurs, des activités de coopération très diverses ont lieu avec l'armée djiboutienne, principalement sur les emprises terrestres et au Centre d'entraînement au combat et d'aguerrissement au désert de Djibouti (CECAD). Cette coopération devrait d'ailleurs être redynamisée dans le cadre de la mise en oeuvre du nouveau TCMD. Les FFDj réalisent aussi des actions de partenariat, notamment au profit des missions de paix.

Djibouti est enfin, pour les forces françaises, un important site d'entraînement : les unités françaises y mènent des exercices dans des conditions climatiques extrêmes, en particulier les forces terrestres et spéciales.

IV. LES DISPOSITIONS DU NOUVEAU TRAITÉ

Le contenu du nouveau traité est très proche de celui du précédent, seules quelques clauses étant modifiées.

A. LE MAINTIEN DE LA CLAUSE DE SÉCURITÉ

L'article 4 du traité revêt une importance particulière car il détaille les engagements de la République française à l'égard de la République de Djibouti en matière de défense de l'intégrité territoriale de cette dernière : il s'agit d'une spécificité parmi les accords signés par la France puisque les clauses de sécurité ont progressivement disparu de ceux-ci.

La présence militaire française à Djibouti a en effet une double finalité : contribuer à la sécurité de la République de Djibouti, pays d'un peu plus d'un million d'habitants confronté à un environnement instable (cf. ci-dessus), et fournir un point d'appui aux forces françaises projetées vers la zone Indopacifique.

En effet, Djibouti craint notamment des incursions érythréennes sur son territoire, comme cela a été le cas en 2008 dans la région de Ras Doumeira, ainsi que des attentats planifiés et menés par des djihadistes infiltrés depuis la Somalie ou le Yémen, les Shebab ayant par exemple appelé à frapper les intérêts français et américains à Djibouti peu de temps avant la dernière élection présidentielle, en avril 2021. La diffusion d'armes après le conflit civil éthiopien fait peser une autre menace.

Dans ce contexte, cette clause de sécurité non-automatique est, pour Djibouti, un élément essentiel de notre partenariat. Elle suppose que la France maintienne un effort militaire important pour l'honorer, que ce soit en termes de personnels ou de matériels.

Un des aspects importants de cette clause de sécurité est la mention selon laquelle : « La Partie française participe avec la Partie djiboutienne à la police de l'espace aérien djiboutien et à la coordination du trafic aérien militaire selon des modalités précisées par voie d'accords ou d'arrangements particuliers. ». Ceci, avec l'ajout de la notion de « coordination du trafic aérien militaire » qui ne figurait pas dans le précédent traité, constitue une prérogative importante, qui traduit l'entente profonde entre les deux pays. Enfin, l'article 9 prévoit la création d'un nouveau dispositif d'alerte permanent sur les éventuelles menaces à l'encontre de Djibouti, fondé sur un document régulièrement actualisé.

B. UNE COOPÉRATION FLUIDIFIÉE

À l'article 5, le paragraphe 2 de l'annexe I relative aux facilités opérationnelles accordées aux forces françaises stationnées à Djibouti du traité soumis au Parlement prévoit désormais que « Les Forces françaises stationnées organisent les exercices et manoeuvres nécessaires à leur entraînement après notification auprès des autorités djiboutiennes compétentes. ». Il s'agit là d'une évolution qui facilitera les exercices et manoeuvres des FFDj, puisque le traité signé en 2011, actuellement en vigueur, prévoit que ces exercices et manoeuvres doivent se faire avec l'accord préalable des autorités djiboutiennes compétentes.

L'article 8 du traité prévoit par ailleurs la création d'un nouveau « comité militaire de dialogue stratégique », en plus du comité civil déjà existant. L'objectif poursuivi par les FFDj étant d'accompagner la transformation des forces armées djiboutiennes (FAD) en armée d'emploi à l'horizon 2030, apte à s'engager dans la lutte contre les groupes terroristes et les menaces maritimes, le comité militaire de dialogue stratégique a vocation à renforcer et à structurer le dialogue et la coopération avec les FAD, afin de répondre à des enjeux stratégiques communs. Il pourrait à terme permettre de définir un plan de coopération pluriannuel.

En outre, une nouvelle forme de coopération est ajoutée au Traité, qui prévoit en effet dans son article 5 que la France peut fournir « expertise et conseil auprès des forces djiboutiennes dans le domaine de la santé militaire ». Il est enfin désormais précisé que chaque Partie s'engage à donner à l'autre les facilités nécessaires à l'accomplissement de la coopération en matière de défense, « y compris des infrastructures de tir ».

C. LA CESSION D'UNE PARTIE DE L'ÎLOT DU HÉRON

Le nouveau traité actualise la liste des emprises mises à disposition par la Partie djiboutienne et prévoit la restitution de 40% de la superficie de l'îlot du Héron par la Partie française.

L'îlot du Héron accueille depuis 2002 la base navale, des logements pour les familles, des places d'hébergements pour les militaires en mission, le centre de restauration et l'hôtellerie de l'Economat des Armées, les locaux techniques des commandos et fusiliers marins, des bâtiments technico-logistiques, ainsi que les locaux du centre sportif et artistique de la Défense. L'îlot est aussi le point de mise à l'eau pour les embarcations des commandos et en cas d'opération d'évacuation des ressortissants français.

Au plan symbolique, la restitution d'une partie de l'îlot du Héron permet de répondre à une demande ancienne des autorités djiboutiennes. Cette façade maritime située dans un quartier convoité de Djibouti-ville pourra être exploitée dans le cadre d'une activité commerciale, notamment sous la forme d'hôtels ou bien par les forces armées djiboutiennes.

La restitution de 40 % de l'îlot du Héron prévu par le traité n'aura pas d'impact opérationnel majeur, car la zone restituée accueille principalement des logements qui seront relocalisés et en partie remplacés par des prises à bail. En revanche, à l'avenir, il conviendra de préserver les ateliers de la base, les cales de mise à l'eau, l'emprise de la « base navale » qui constituent des points d'accès tactiques utiles. Il sera également nécessaire de réaliser des travaux de réorganisation de l'enceinte (sécurisation du périmètre, réseaux, zonage fonctionnel).

D. UNE CONTRIBUTION REVUE À LA HAUSSE

L'annexe 3, article 1 du traité prévoit que la France versera une contribution financière de 85 millions d'euros par an à Djibouti. En effet, en début de négociation une demande de rehaussement très substantiel de la contribution financière a été formulée (demande formulée auprès des autres partenaires également), notamment en arguant des contraintes que font peser les installations militaires sur la vie civile. Au demeurant, la contribution financière de 30M€ versée à Djibouti au titre du TCMD entré en vigueur en 2014 n'avait pas été réévaluée depuis 2003. La concurrence s'est cependant accrue depuis lors à Djibouti, avec l'installation de bases japonaise en 2011, italienne en 2012 et chinoise en 2017. En tout état de cause, il faut se féliciter que le principe d'une contribution forfaitaire libératoire de tout impôt, taxe, droit de douane ou autre prélèvement ait été préservé, ainsi que l'absence d'une indexation de la contribution sur l'inflation.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 14 mai 2025, sous la présidence de M. Cédric Perrin, président, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a procédé à l'examen du rapport de M. Cédric Perrin sur le projet de loi autorisant la ratification du Traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti.

M. Cédric Perrin, président, rapporteur. - Mes chers collègues, notre ordre du jour appelle l'examen du rapport sur le projet de loi de ratification du Traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti, dont j'ai été désigné rapporteur.

Ce traité, signé entre la France et Djibouti le 24 juillet dernier, revêt pour notre pays une importance toute particulière.

D'abord, il s'inscrit dans un contexte de diminution de la présence et de l'influence françaises en Afrique depuis quelques années.

Après la fin de l'opération Barkhane, les militaires français se sont successivement retirés, entre 2022 et 2024, du Mali, du Burkina Faso, du Niger et enfin du Tchad. Ensuite, après les pays du Sahel, la présence des bases militaires françaises dans les pays du golfe de Guinée a été remise en cause, bien que ce retrait ait été en partie décidé en concertation avec ceux-ci. Ainsi, les effectifs de nos soldats ont drastiquement diminué en Côte d'Ivoire, au Gabon ainsi qu'au Sénégal.

Ce mouvement global a certes eu lieu sous la pression des opinions publiques des pays concernés, qui avaient un certain nombre de griefs à l'égard de notre pays, mais cette pression a été alimentée et accentuée par la Russie, via ses opérations de désinformation et le soutien qu'elle a apporté à des influenceurs anti-français dans le cadre de sa guerre hybride.

Ainsi, il sera désormais impossible pour la France de déclencher quasi instantanément une opération antiterroriste ou une évacuation de ressortissants de grande ampleur en Afrique de l'Ouest, comme c'était le cas auparavant.

En revanche, tout ceci reste et restera possible depuis Djibouti, comme le montre le rôle essentiel que la base a joué dans l'opération Sagittaire d'évacuation des ressortissants français et européens au Soudan en avril 2023.

L'importance particulière de la base de Djibouti justifie qu'elle ait été d'emblée exclue des projets de « réduction d'empreinte » pilotés par l'Élysée et le ministère des armées.

Cette importance découle bien sûr d'abord de sa situation géographique exceptionnelle, en face du détroit de Bab-el-Mandeb. Environ 12 % du commerce mondial y transite, dont plus de 6 millions de barils de pétrole chaque jour.

En outre, cette région est en crise. Depuis l'attaque du 7 octobre 2023, les Houthis ont lancé une offensive par drones et missiles balistiques contre le territoire israélien et les navires passant par le détroit. Le trafic a baissé de 40 %. En réponse, les États-Unis, à la tête d'une coalition de dix pays, ont commencé à mener des frappes sur le territoire du Yémen à partir de janvier 2024. Parallèlement, l'Union européenne a lancé l'opération Aspides.

En raison de sa situation géographique privilégiée, Djibouti est ainsi devenu un hub pour les opérations militaires et humanitaires dans la Corne de l'Afrique, la péninsule arabique et l'océan Indien. De ce fait, Djibouti est le seul pays au monde à accueillir simultanément des bases militaires permanentes de plusieurs grandes puissances : la France, les États-Unis, le Japon, l'Arabie Saoudite et la Chine.

J'en viens maintenant à la relation franco-djiboutienne, qui forme le contexte dans laquelle s'inscrit ce traité.

Djibouti est devenu indépendant de la France le 27 juin 1977. Son gouvernement manifestait alors fortement sa volonté d'entretenir un partenariat privilégié avec la France. Jusqu'au milieu des années 2010, les relations bilatérales se sont toutefois refroidies, notamment en raison de la réduction du nombre de militaires français et de la participation moindre de la France aux grands projets de développement de Djibouti.

Face à la montée en puissance de la Chine, pourvoyeuse d'infrastructures et premier détenteur d'une dette qui devient difficilement soutenable, les autorités cherchent toutefois désormais à rééquilibrer les forces en présence et manifestent une volonté renouvelée de rapprochement avec notre pays. De nombreuses visites présidentielles et ministérielles ont permis de réaffirmer la solidité du partenariat bilatéral. Au-delà de la dimension politique, les relations franco-djiboutiennes sont également denses dans le domaine de l'économie et du commerce, de l'investissement solidaire et de la culture. Nous avons même récemment développé une coopération spatiale : deux satellites djiboutiens développés par des ingénieurs formés en France ont été lancés en 2023 et 2024.

Concernant le format de la base française, les effectifs présents sur place ont progressivement baissé, passant d'environ 5 600 personnes en 1977 à environ 1 500 aujourd'hui.

Le dispositif a notamment été fortement réduit en 2011 avec le départ de la 13e demi-brigade de Légion étrangère (DBLE) de Djibouti vers Abu Dhabi, puis le Larzac, et le retrait des bâtiments de la marine nationale, ainsi que la réduction du plot chasse de 10 à 4 Mirage 2000 en 2016.

Les équipements de l'armée française actuellement déployés à Djibouti restent assez importants, avec notamment une cinquantaine de VAB, 9 AMX10 RC, 4 canons CAESAR, 6 hélicoptères PUMA, 4 Mirage 2000-5, 3 chalands de transport de matériels, etc. Des évolutions sont par ailleurs prévues dans les années à venir pour améliorer cette dotation. Par ailleurs, une légère remontée des effectifs devrait accompagner la future mise en place de ces nouveaux moyens.

J'en viens à présent au contenu du nouveau traité de coopération en matière de défense, qui remplace celui de 2011, entré en vigueur en 2014 pour dix ans. Il y a une grande continuité entre ces deux traités, avec seulement des évolutions mineures.

Ainsi, la clause de sécurité non automatique de l'article 4 du traité est maintenue. Cet article revêt une importance particulière, car il détaille les engagements de la République française à l'égard de Djibouti en matière de défense de l'intégrité territoriale de ce dernier : il s'agit d'une spécificité parmi les accords de défense signés par la France en Afrique.

La présence militaire française à Djibouti a une double finalité : fournir un point d'appui aux forces françaises projetées vers la zone indopacifique et contribuer à la sécurité de Djibouti. Les autorités craignent notamment des incursions érythréennes, comme celle qui a eu lieu en 2008, ainsi que des attentats planifiés et menés par des djihadistes infiltrés depuis la Somalie ou le Yémen, les Shebabs ayant appelé à frapper les intérêts français et américains. L'instabilité de l'Éthiopie, où les risques de guerre civile restent majeurs, constitue également une menace forte pour le pays.

Dans ce contexte, la clause de sécurité est, pour Djibouti, un élément essentiel de notre partenariat. C'est aussi pour pouvoir l'honorer que la France maintient un volume de personnels et d'équipements importants sur la base.

L'un des aspects importants de cette clause de sécurité est la mention selon laquelle « la Partie française participe avec la Partie djiboutienne à la police de l'espace aérien djiboutien et à la coordination du trafic aérien militaire ». Avec l'ajout de la notion de « coordination du trafic aérien militaire », qui ne figurait pas dans le précédent traité, cela constitue une prérogative importante pour les forces françaises, qui témoigne de l'entente approfondie entre les deux pays.

Enfin, toujours dans le cadre de cette clause de sécurité, l'article 9 prévoit la création d'un nouveau dispositif d'alerte permanent sur les menaces à l'encontre de Djibouti.

Le nouveau traité prévoit par ailleurs une coopération fluidifiée. Il est en effet désormais prévu que « les Forces françaises stationnées organisent les exercices et manoeuvres nécessaires à leur entraînement après notification auprès des autorités djiboutiennes compétentes ». Il s'agit là d'une évolution qui facilitera les activités menées par les forces françaises, puisque le précédent traité prévoyait l'« accord préalable » des autorités djiboutiennes.

L'article 8 du traité prévoit en outre la création d'un nouveau « comité militaire de dialogue stratégique ». L'objectif est d'accompagner de manière plus suivie la transformation, à l'horizon 2030, des forces armées djiboutiennes en armée d'emploi apte à s'engager dans la lutte contre les groupes terroristes et les menaces maritimes.

Enfin, et c'était là un enjeu important de la négociation, le nouveau traité prévoit la restitution de 40 % de la superficie de l'îlot du Héron par la partie française.

Au plan symbolique, cette restitution permet de répondre à une demande forte des autorités djiboutiennes. Cette façade maritime située dans un quartier convoité de Djibouti-ville pourra en effet être exploitée dans le cadre d'une activité commerciale. Cette restitution n'aura pas d'impact opérationnel majeur, car la partie restituée accueille principalement des logements qui seront relocalisés et en partie remplacés par des prises à bail. Il conviendra toutefois de bien préserver les ateliers de la base et les cales de mise à l'eau. Il sera également nécessaire de réaliser des travaux de réorganisation de l'enceinte.

Concernant, pour finir, la contribution financière, il est prévu que la France versera 85 millions d'euros par an à Djibouti, au lieu de 30 millions auparavant. En début de négociation, une demande de rehaussement très substantiel a été formulée par Djibouti - demande formulée auprès des autres partenaires également -, notamment en arguant des contraintes que font peser les installations militaires sur la vie civile. Au demeurant, cette contribution n'avait pas été réévaluée depuis 2003. La concurrence s'est cependant accrue depuis lors à Djibouti, avec l'installation des autres bases.

En tout état de cause, il faut se féliciter que le principe d'une contribution forfaitaire libératoire de tout impôt, taxe, droit de douane ou autre prélèvement ait été préservé.

Au total, le nouveau traité présente l'ensemble des garanties requises pour la pérennité de la présence de la base française à Djibouti au cours des vingt prochaines années.

Je vous propose donc de vous prononcer en faveur de l'approbation de ce traité, qui sera examiné en séance la semaine prochaine, à la suite de la demande par un des groupes politiques du Sénat de retour à la procédure normale.

Mme Mireille Jouve. - Monsieur le président, mes chers collègues, avant toute chose, je tiens à remercier le groupe CRCE-K d'avoir demandé le retour à la procédure normale pour la ratification de ce traité de coopération, pilier de la relation bilatérale de défense avec la République de Djibouti.

Djibouti, chacun le sait, accueille cinq bases militaires étrangères : la nôtre depuis 1977, celles des États-Unis depuis 2003, du Japon depuis 2011, de l'Italie depuis 2012 et, enfin, de la Chine depuis 2017.

Cependant, la France y joue un rôle, à part, si je puis m'exprimer ainsi, puisqu'elle est, parmi les puissances militaires présentes, la seule à avoir signé une clause de sécurité avec le pays d'accueil, en vertu de laquelle elle contribue à la défense de ses espaces aériens, terrestre et maritime.

Aujourd'hui, la position géographique de Djibouti et l'instabilité environnante lui confèrent une image d'îlot de stabilité indispensable au déploiement de notre stratégie régionale, tant géopolitique que géo-économique.

Djibouti est un important noeud de câbles de données sous-marins, plus de 90 % de la capacité Europe-Asie étant acheminée par la mer Rouge. Djibouti, face au Yémen, voit passer une part non négligeable du trafic maritime mondial : 12 % du volume total, 40 % des échanges Asie-Europe et, par exemple, 90% des exportations japonaises, ces chiffres évoluant naturellement du fait de la crise actuelle avec les Houthis, consécutive au conflit entre le Hamas et Israël.

Djibouti est aussi au coeur de notre stratégie indopacifique.

Pour toutes ces raisons, le groupe RDSE votera en faveur de ce projet de loi de ratification.

M. Robert Wienie Xowie. - Le traité qu'il nous est proposé de ratifier confirme l'engagement de notre pays dans une impasse que le groupe CRCE-K dénonce depuis bien des années. L'impasse de nos interventions militaires, aujourd'hui largement éprouvée, justifierait un tournant concernant la gestion de nos bases militaires permanentes à l'étranger.

Soyons lucides, soyons honnêtes : l'exercice par la France de ce pan important de la souveraineté des pays africains a globalement produit des résultats très médiocres. Dire cela n'est pas renoncer à toute coopération militaire avec les pays africains, mais c'est accepter le refus de ces pays de se placer dans une relation exclusive de dépendance, en matière militaire comme dans tous les autres domaines.

En outre, en janvier, lors de l'examen du projet de loi de finances, le Gouvernement, avec le soutien de la majorité sénatoriale, a sabré le budget de l'aide publique au développement de près de 1,3 milliard d'euros, et ce alors même que les dix premiers pays bénéficiaires des subventions de l'Agence française de développement (AFD) se trouvent majoritairement en Afrique. Or, aujourd'hui, vous nous proposez de valider un accord de défense avec un pays africain qui coûterait aux contribuables 1,2 milliard d'euros chaque année !

C'est dans cette asymétrie - une courbe toujours ascendante en matière de défense et une réduction drastique en matière de solidarité et de développement - que se trouvent, entre autres raisons, les racines profondes du rejet de la politique française sur le continent africain.

Dans notre revue nationale stratégique, révisée en commission voilà peu, ou encore dans le Livre blanc de la Commission européenne, on se targue d'établir des coopérations militaires avec des États tiers sur un socle de valeurs communes. Et aujourd'hui, nous nous apprêtons à signer un accord de défense de dix ans, à 10,2 milliards d'euros, en renforçant de fait le régime dictatorial d'Ismaïl Guelleh, qui pratique les exécutions arbitraires, applique la charia et se refuse à ratifier la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le protocole facultatif à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et le protocole facultatif à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Une vraie politique de coopération mutuellement avantageuse pour notre peuple et les peuples africains reste à écrire. C'est la raison pour laquelle le groupe CRCE-K a demandé le retour à une procédure normale pour l'examen de ce texte. Nous exprimerons notre position à l'occasion de la discussion de ce texte la semaine prochaine en séance publique.

M. Rachid Temal. - Le groupe SER se prononcera en faveur de la ratification de ce traité. Nous ne signerions pas beaucoup d'accords de coopération si nous les subordonnions exclusivement au respect de valeurs démocratiques, que nous défendons par ailleurs.

Djibouti reste un point d'appui indispensable pour notre stratégie indopacifique. Il s'agit par ailleurs de contrebalancer l'influence grandissante de la Chine auprès de cet État.

M. Olivier Cigolotti. - Ce traité est la réaffirmation du partenariat historique avec Djibouti. Nous nous félicitons de cette confiance renouvelée.

C'est également un outil concret au service de la stabilité régionale, de la sécurité internationale, ainsi que du développement de ce pays. C'est pourquoi le groupe UC votera ce projet de loi de ratification. En tant que président délégué pour Djibouti du groupe d'amitié France-Pays de la Corne de l'Afrique du Sénat, je ne peux que m'en réjouir.

M. Cédric Perrin, président. - La situation actuelle de Djibouti est marquée par l'omniprésence de la Chine et l'activité des Houthis au Yémen.

Construction d'une ligne de chemin de fer, base militaire impressionnante : la présence chinoise est de plus en plus massive. Il ne faut pas que la France s'efface, d'autant que Djibouti reste un point d'appui indispensable pour l'évacuation de nos ressortissants en cas de crise politique ou militaire majeure dans la région, ainsi que pour notre stratégie indopacifique.

J'entends les réserves sur la nature du régime, mais ce genre de prévention nous empêcherait de conclure des accords de coopération avec 70 % des États du monde. Nous devons regarder le monde tel qu'il est et non pas tel que nous aimerions qu'il soit. Depuis dix ans que je suis au Sénat, pas un budget n'a omis de conforter nos liens avec ce pays. Je rappelle en outre l'intéressante mission d'information de nos collègues Philippe Paul, Hugues Saury et Gilbert-Luc Devinaz dans ce pays stratégique, en 2018

Chacun se retrouve dans cet accord, renégocié, je le rappelle, à la demande des autorités de Djibouti.

Le projet de loi est adopté sans modification.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Pour le Ministère des Armées et des anciens combattants :

Direction des affaires juridiques :

- M. Antoine Pavageau, Sous-directeur du droit international et du droit européen ;

- M. Yann Rabaud, Chef du bureau du droit international public général ;

- M. Nicolas Soulé, Chargé d'études juridiques au bureau du droit international public général.

Pour le Ministère de l'Europe et des affaires étrangères :

Direction générale des affaires politiques et de sécurité :

- M. Jean-Hugues Simon-Michel, envoyé spécial pour la renégociation du TCMD et déontologue du MEAE ;

- Mme Sarah Pellerin, rédactrice Djibouti, Kenya et Tanzanie à la direction d'Afrique et de l'océan Indien, Sous-direction d'Afrique orientale

- Commissaire principal Mme Estelle Katsanis, chef du pôle juridique de la Direction de la coopération, de sécurité et de défense

Direction des affaires juridiques :

- M. Pierre Dousset, conseiller juridique à la Mission des Accords et Traités (DJ/MAT)

Pour le Ministère de la Justice :

Direction des affaires criminelles et des grâces :

- M. Philippe Olivier, rédacteur au bureau de la négociation pénale européenne et internationale, Sous-direction de la négociation et de la législation pénales

S.E. M. Ayeid Mousseid Yahya, ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République française.

* 1 . Cette importance explique qu'il s'agisse d'un traité signé entre chefs d'État, et non d'un simple SOFA.

* 2 Le pétrolier BP, l'armateur français CMA-CGM, le taïwanais Evergreen, le Danois Maersk, l'Allemand Hapag-Lloyd et l'Italo-suisse MSC.

* 3 Les quatre visites effectuées par le président de Djibouti en France entre 2017 et 2021 et la visite du président de la République en 2019 à Djibouti ont permis de relancer la coopération bilatérale. Les visites des ministres des Affaires étrangères et de la Défense français et djiboutiens à Paris en mai 2023 et à Djibouti en décembre 2023 ont été l'occasion de réaffirmer la relation entre les deux pays dans le cadre de la renégociation du Traité, et le déplacement du président de la République à Djibouti les 20 et 21 décembre 2024 a permis de réaffirmer la solidité du partenariat bilatéral et la convergence des intérêts stratégiques.