- L'ESSENTIEL

- I. UN CONTRÔLE DES CRÈCHES

EXERCÉ PAR DE MULTIPLES ACTEURS ET QUI SOUFFRE D'UN DÉFAUT DE

PILOTAGE, SOURCE DE DYSFONCTIONNEMENTS

- A. UN SOUS-DIMENSIONNEMENT DES ACTEURS

CHARGÉS DU CONTRÔLE QUI ENTRAÎNE DE NOMBREUSES

DISPARITÉS TERRITORIALES

- 1. Principaux financeurs de l'accueil du jeune

enfant, les CAF exercent un contrôle de plus en plus complet

- 2. Le contrôle du respect des normes par les

services de la protection maternelle et infantile souffre de trop grandes

disparités entre les départements

- 3. Malgré leur expertise et la

nécessité de leur action, les services de l'État, faute de

moyens, ne participent que faiblement au contrôle des

établissements d'accueil du jeune enfant.

- 1. Principaux financeurs de l'accueil du jeune

enfant, les CAF exercent un contrôle de plus en plus complet

- B. LE CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS

SOUFFRE TOUJOURS D'UN DÉFAUT DE PILOTAGE ET D'UN MANQUE DE COORDINATION

AUXQUELS IL CONVIENT DE REMÉDIER

- A. UN SOUS-DIMENSIONNEMENT DES ACTEURS

CHARGÉS DU CONTRÔLE QUI ENTRAÎNE DE NOMBREUSES

DISPARITÉS TERRITORIALES

- II. UN CONTRÔLE ENCORE TROP PARCELLAIRE QUI

NE PARTICIPE PAS ASSEZ À L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE

L'ACCUEIL DES ENFANTS

- A. PASSER D'UN CONTRÔLE CENTRÉ SUR

L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ À UN ACCOMPAGNEMENT

ET UNE ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L'ACCUEIL

- 1. Fixer des règles claires et opposables

pour l'ensemble des établissements quel que soit leur statut juridique

et sur tout le territoire

- 2. Permettre aux services départementaux de

la PMI de se recentrer sur le conseil et l'accompagnement des

équipes

- 3. Renforcer les outils à disposition des

autorités publiques pour améliorer l'effectivité du

contrôle tant des établissements que des groupes

- 1. Fixer des règles claires et opposables

pour l'ensemble des établissements quel que soit leur statut juridique

et sur tout le territoire

- B. RENFORCER LE CONTRÔLE ET LA FORMATION DES

PROFESSIONNELS AU CONTACT DES ENFANTS POUR MIEUX REPÉRER LES SITUATIONS

DYSFONCTIONNELLES

- 1. Face à un roulement de personnel

très important et à des difficultés de recrutement

majeures, le contrôle des professionnels au contact des enfants doit

être renforcé

- 2. L'amélioration du repérage des

situations dysfonctionnelles doit passer par une révision du contenu des

formations des professionnels de la petite enfance

- 1. Face à un roulement de personnel

très important et à des difficultés de recrutement

majeures, le contrôle des professionnels au contact des enfants doit

être renforcé

- C. INSTAURER UNE VÉRITABLE CULTURE DE

L'ÉVALUATION AUPRÈS DE TOUS LES ACTEURS

- 1. Renforcer la transparence des

établissements et des résultats des contrôles

- 2. Renforcer le dispositif de signalement dans le

secteur de l'accueil du jeune enfant et le suivi des alertes

- 3. Faire des familles des acteurs de

l'amélioration de la qualité de l'accueil et des partenaires des

professionnels de la petite enfance

- 1. Renforcer la transparence des

établissements et des résultats des contrôles

- A. PASSER D'UN CONTRÔLE CENTRÉ SUR

L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ À UN ACCOMPAGNEMENT

ET UNE ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L'ACCUEIL

- I. UN CONTRÔLE DES CRÈCHES

EXERCÉ PAR DE MULTIPLES ACTEURS ET QUI SOUFFRE D'UN DÉFAUT DE

PILOTAGE, SOURCE DE DYSFONCTIONNEMENTS

- LISTE DES RECOMMANDATIONS

- AVANT-PROPOS

- I. UN CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS

D'ACCUEIL DE L'ENFANT EXERCÉ PAR DE MULTIPLES ACTEURS ET QUI SOUFFRE

D'UN DÉFAUT DE PILOTAGE, SOURCE DE DYSFONCTIONNEMENTS

- A. UN SOUS-DIMENSIONNEMENT DES ACTEURS

CHARGÉS DU CONTRÔLE QUI ENTRAÎNE DE NOMBREUSES

DISPARITÉS TERRITORIALES

- 1. Principaux financeurs de l'accueil du jeune

enfant, les CAF exercent un contrôle de plus en plus complet qui

peut désormais porter sur l'ensemble des crèches, quel que soit

leur mode de financement

- 2. Le contrôle du respect des normes par les

services de la protection maternelle et infantile souffre de trop grandes

disparités entre les départements

- 3. Des dispositifs de contrôle interne trop

dépendants de la seule volonté et capacité des

acteurs

- 1. Principaux financeurs de l'accueil du jeune

enfant, les CAF exercent un contrôle de plus en plus complet qui

peut désormais porter sur l'ensemble des crèches, quel que soit

leur mode de financement

- B. LE CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS

SOUFFRE TOUJOURS D'UN DÉFAUT DE PILOTAGE ET D'UN MANQUE DE

COORDINATION AUXQUELS IL CONVIENT DE REMÉDIER

- A. UN SOUS-DIMENSIONNEMENT DES ACTEURS

CHARGÉS DU CONTRÔLE QUI ENTRAÎNE DE NOMBREUSES

DISPARITÉS TERRITORIALES

- II. UN CONTRÔLE ENCORE TROP PARCELLAIRE QUI

NE PARTICIPE PAS ASSEZ À L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE

L'ACCUEIL DES ENFANTS

- A. PASSER D'UN CONTRÔLE CENTRÉ SUR

L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ À UN RENFORCEMENT DE

L'ACCOMPAGNEMENT ET DE L'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L'ACCUEIL

- 1. Fixer des règles claires et opposables

pour l'ensemble des établissements quel que soit leur statut juridique

et sur tout le territoire

- 2. Permettre aux services départementaux de

la PMI de se recentrer sur le conseil et l'accompagnement des

équipes

- a) Pouvoir solliciter l'appui d'organismes tiers

pour effectuer le contrôle du respect du référentiel

bâtimentaire

- b) Renforcer l'effectivité de la

procédure d'évaluation des crèches en permettant à

des organismes extérieurs certifiés de participer à

l'obligation d'évaluation quinquennale des établissements

- c) Mieux former les agents chargés du

contrôle afin de renforcer la qualité de l'action de la PMI

- d) Encourager la distinction entre les actions de

contrôle et de conseil dans l'organisation des services

départementaux

- a) Pouvoir solliciter l'appui d'organismes tiers

pour effectuer le contrôle du respect du référentiel

bâtimentaire

- 3. Renforcer les outils à disposition des

autorités publiques pour améliorer l'effectivité du

contrôle tant des établissements que des groupes

- 1. Fixer des règles claires et opposables

pour l'ensemble des établissements quel que soit leur statut juridique

et sur tout le territoire

- B. RENFORCER LE CONTRÔLE DES PROFESSIONNELS

AU CONTACT DES ENFANTS ET AMÉLIORER LEUR FORMATION AFIN D'ASSURER

LE REPÉRAGE DES SITUATIONS DYSFONCTIONNELLES

- 1. Face à un roulement de personnel

très important et des difficultés de recrutement majeures, le

contrôle des professionnels au contact des enfants doit être

renforcé

- a) Des difficultés de recrutement et un

roulement de personnel important qui entraînent une dégradation

des exigences de recrutement

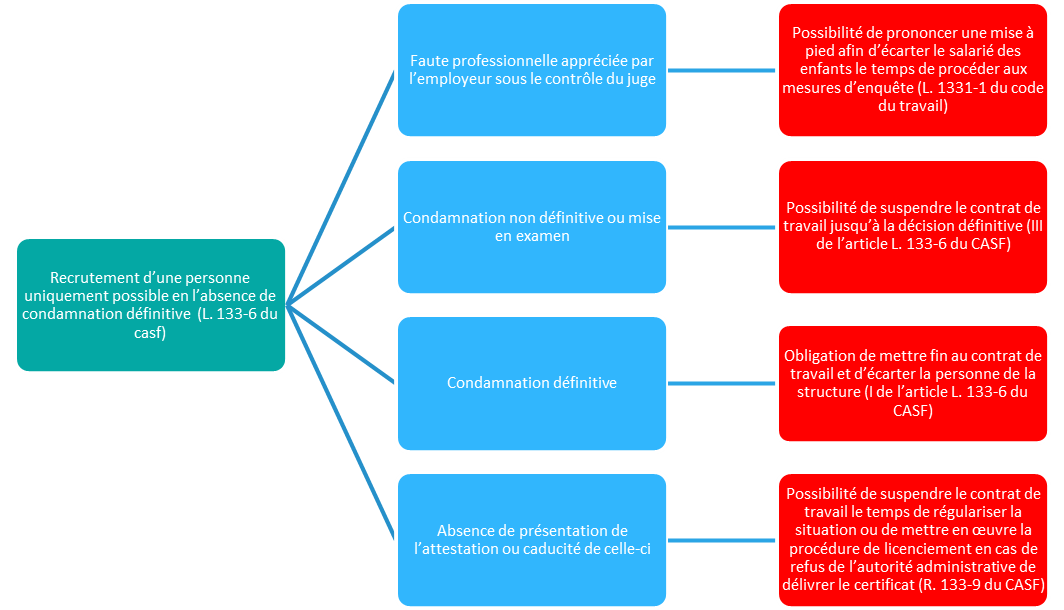

- b) Une récente amélioration des

conditions de vérification des antécédents judiciaires qui

doit être rapidement généralisée

- c) L'établissement d'un socle commun de

compétences des professionnels de la petite enfance et la reconnaissance

des qualifications afin d'assurer la qualité des personnels

recrutés

- a) Des difficultés de recrutement et un

roulement de personnel important qui entraînent une dégradation

des exigences de recrutement

- 2. L'amélioration du repérage des

situations dysfonctionnelles doit passer par une révision du contenu des

formations des professionnels de la petite enfance

- 1. Face à un roulement de personnel

très important et des difficultés de recrutement majeures, le

contrôle des professionnels au contact des enfants doit être

renforcé

- C. INSTAURER UNE VÉRITABLE CULTURE DE

L'ÉVALUATION AUPRÈS DE L'ENSEMBLE DES ACTEURS

- 1. Renforcer la transparence des

établissements et des résultats des contrôles

- 2. Renforcer le dispositif de signalement dans le

secteur de l'accueil du jeune enfant et le suivi des alertes

- 3. Faire des familles des acteurs de

l'amélioration de la qualité de l'accueil et des partenaires des

professionnels de la petite enfance

- 1. Renforcer la transparence des

établissements et des résultats des contrôles

- A. PASSER D'UN CONTRÔLE CENTRÉ SUR

L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ À UN RENFORCEMENT DE

L'ACCOMPAGNEMENT ET DE L'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L'ACCUEIL

- I. UN CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS

D'ACCUEIL DE L'ENFANT EXERCÉ PAR DE MULTIPLES ACTEURS ET QUI SOUFFRE

D'UN DÉFAUT DE PILOTAGE, SOURCE DE DYSFONCTIONNEMENTS

- EXAMEN EN COMMISSION

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES

- DÉPLACEMENT

- TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI

DES RECOMMANDATIONS

- ANNEXE

N° 460

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 mars 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des affaires sociales (1) sur l'efficacité du contrôle des établissements d'accueil du jeune enfant et sur ses éventuelles défaillances,

Par Mmes Laurence MULLER-BRONN, Émilienne

POUMIROL

et M. Olivier HENNO,

Sénatrices et Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Mouiller, président ; Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale ; Mme Pascale Gruny, M. Jean Sol, Mme Annie Le Houerou, MM. Bernard Jomier, Olivier Henno, Xavier Iacovelli, Mmes Cathy Apourceau-Poly, Véronique Guillotin, M. Daniel Chasseing, Mme Raymonde Poncet Monge, vice-présidents ; Mmes Viviane Malet, Annick Petrus, Corinne Imbert, Corinne Féret, Jocelyne Guidez, secrétaires ; Mmes Marie-Do Aeschlimann, Christine Bonfanti-Dossat, Corinne Bourcier, Céline Brulin, M. Laurent Burgoa, Mmes Marion Canalès, Maryse Carrère, Catherine Conconne, Patricia Demas, Chantal Deseyne, Brigitte Devésa, M. Jean-Luc Fichet, Mme Frédérique Gerbaud, M. Khalifé Khalifé, Mmes Florence Lassarade, Marie-Claude Lermytte, Monique Lubin, Brigitte Micouleau, M. Alain Milon, Mmes Laurence Muller-Bronn, Solanges Nadille, Anne-Marie Nédélec, Guylène Pantel, M. François Patriat, Mmes Émilienne Poumirol, Frédérique Puissat, Marie-Pierre Richer, Anne-Sophie Romagny, Laurence Rossignol, Silvana Silvani, Nadia Sollogoub, Anne Souyris, MM. Dominique Théophile, Jean-Marie Vanlerenberghe.

L'ESSENTIEL

Face à l'onde de choc provoquée par les récents ouvrages sur la situation dans les crèches, la commission a souhaité enquêter sur l'efficacité du contrôle des établissements. À l'issue de ses travaux, elle pointe des faiblesses dans l'exercice de ces contrôles et estime nécessaire de mettre en oeuvre un contrôle et une évaluation au service de l'amélioration de la qualité de l'accueil sur l'ensemble du territoire.

Elle formule pour cela 15 propositions.

Depuis plusieurs années, la multiplication des scandales au sein des structures d'accueil collectif des jeunes enfants oblige les pouvoirs publics à agir. Il n'est pas acceptable que des dysfonctionnements puissent perdurer avant que des sanctions ne soient prises et que de l'argent public soit utilisé pour l'enrichissement d'investisseurs au détriment du bien-être des enfants.

C'est pourquoi la commission des affaires sociales a souhaité enquêter sur les différents modes de contrôle, les moyens mis à disposition des pouvoirs publics et sur l'efficacité de ce contrôle.

Si, dans le cadre de leur mission, les rapporteurs se sont limités à l'effectivité du contrôle des crèches, ils soulignent toutefois que l'amélioration de l'accueil ne pourra pas faire l'économie d'une amélioration concrète des conditions de travail des professionnels de la petite enfance et d'actions en vue du renforcement des taux d'encadrement des enfants, ainsi que d'une révision du mode de financement de l'accueil des jeunes enfants.

I. UN CONTRÔLE DES CRÈCHES EXERCÉ PAR DE MULTIPLES ACTEURS ET QUI SOUFFRE D'UN DÉFAUT DE PILOTAGE, SOURCE DE DYSFONCTIONNEMENTS

A. UN SOUS-DIMENSIONNEMENT DES ACTEURS CHARGÉS DU CONTRÔLE QUI ENTRAÎNE DE NOMBREUSES DISPARITÉS TERRITORIALES

|

Les Caisses d'allocations familiales (CAF) ï Contrôle financier et comptable relatif au respect des règles de financement de la branche famille ï Contrôle des aides à l'investissement des établissements |

La Protection maternelle et infantile (PMI) ï Autorisation des ouvertures des structures ï Contrôle du respect des normes bâtimentaires, de sécurité et des règles d'encadrement ï Accompagnement et conseil des équipes |

Les services de l'État ï Contrôles complémentaires à ceux du département ï Autorité subsidiaire du Préfet en cas de défaillance des contrôles du département ï Contrôles effectués au sein des directions départementales de la protection des populations et des directions départementales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités |

1. Principaux financeurs de l'accueil du jeune enfant, les CAF exercent un contrôle de plus en plus complet

Si les contrôles opérés par les CAF s'inscrivent dans une procédure nationale de contrôle répondant aux priorités fixées au niveau national, ceux-ci restent majoritairement perçus comme techniques et administratifs, ne prenant pas en compte les critères d'amélioration de la qualité de l'accueil.

Ainsi, des éléments pouvant permettre d'identifier des signaux faibles de risque sur la qualité comme l'analyse des postes de dépenses tels que l'achat de nourriture ou de couches ont récemment été intégrés aux procédures de contrôle.

En 2023, les CAF ont contrôlé 2 241 établissements sur les 13 028 financés par la prestation de service unique (PSU), soit un peu plus de 17 % des établissements. Au total, 167 équivalents temps plein (ETP) moyen annuel sont mobilisés par les CAF pour réaliser les contrôles des 13 000 établissements d'accueil collectif financés par la PSU sur le territoire.

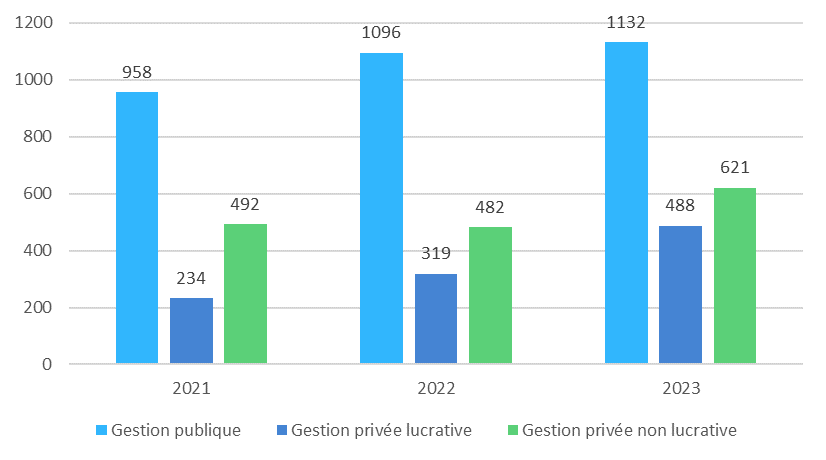

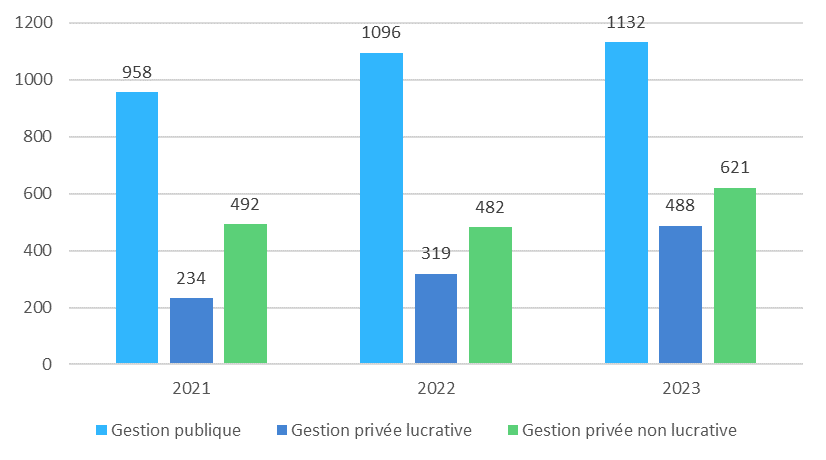

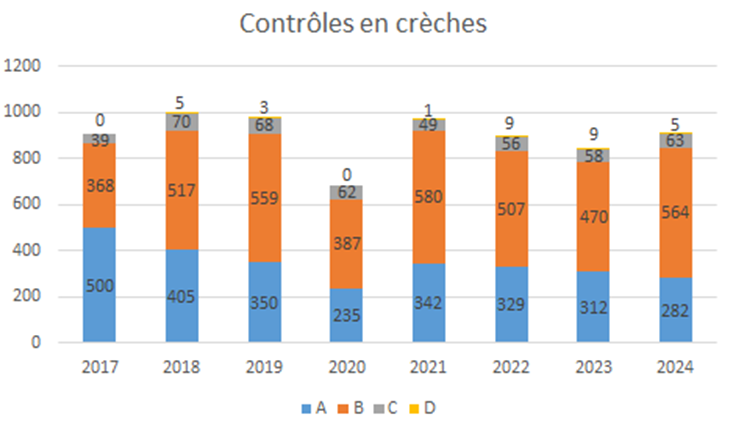

Nombre de contrôles d'établissements

d'accueil du jeune enfant (EAJE) bénéficiaires de la PSU au titre

du fonctionnement

selon la nature du gestionnaire de 2021 à

2023

Source : Commission des affaires sociales d'après les chiffres de la Cnaf

þ Revoir à la hausse, d'ici à la prochaine convention d'objectifs et de gestion (COG), les effectifs dédiés au contrôle au sein des CAF afin que les nouvelles compétences concernant les établissements financés indirectement par la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) ne se traduisent pas par une baisse de la fréquence et de la qualité des contrôles.

2. Le contrôle du respect des normes par les services de la protection maternelle et infantile souffre de trop grandes disparités entre les départements

L'absence de données au niveau national est fortement préjudiciable au suivi de l'activité des PMI en matière de contrôle des établissements d'accueil du jeune enfant.

Plusieurs gestionnaires et professionnels de la petite enfance ont pu exprimer leur souhait de voir la fréquence des contrôles de PMI renforcée. En effet, ces contrôles seraient « trop rares, voire inexistants »1(*).

Dans la continuité du rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) sur la qualité de l'accueil et la prévention de la maltraitance dans les crèches, les rapporteurs pointent l'absence au sein de nombreuses PMI de personnel dédié au suivi et au contrôle des EAJE2(*).

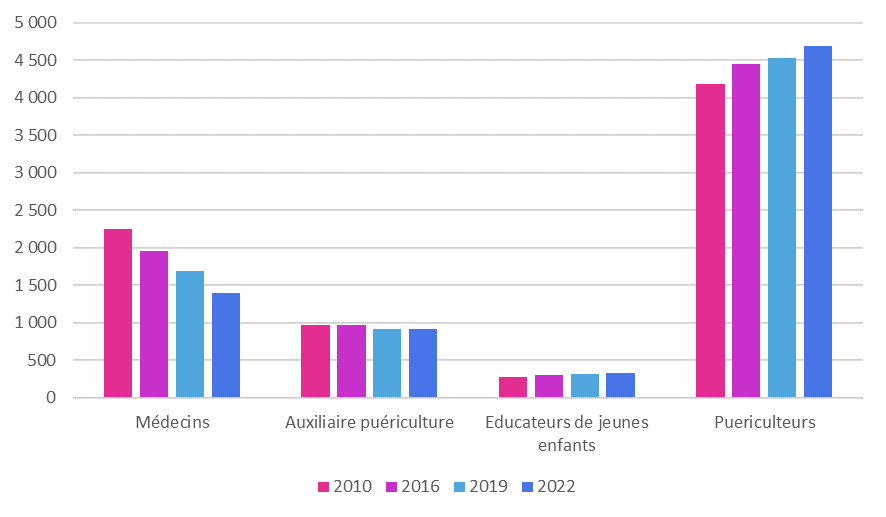

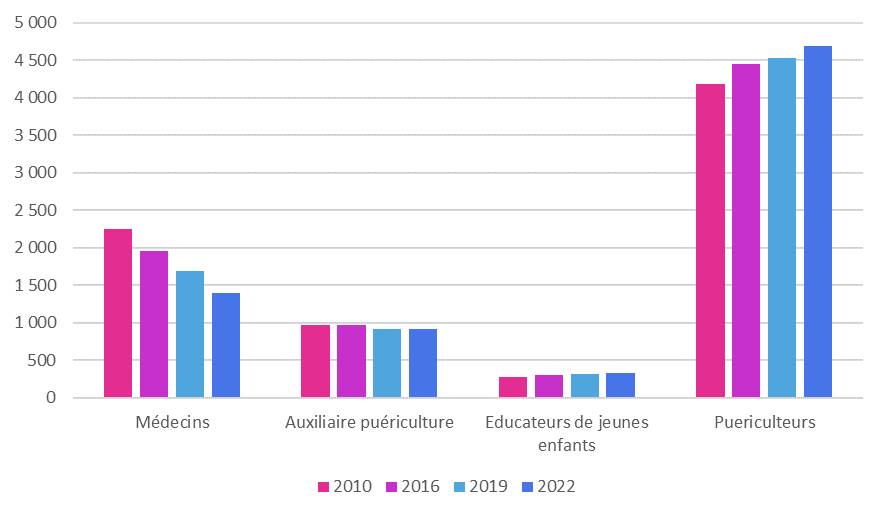

Évolution des ETP en PMI entre 2010 et 2022

Source : Commission des affaires sociales du Sénat d'après les chiffres de l'enquête « Aide sociale » de la Drees - chiffres hors Mayotte

3. Malgré leur expertise et la nécessité de leur action, les services de l'État, faute de moyens, ne participent que faiblement au contrôle des établissements d'accueil du jeune enfant.

Malgré tout l'engagement des agents dans les services déconcentrés, force est de constater que les agents de l'État ne disposent pas des moyens nécessaires à l'établissement de leurs missions de contrôle.

B. LE CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS SOUFFRE TOUJOURS D'UN DÉFAUT DE PILOTAGE ET D'UN MANQUE DE COORDINATION AUXQUELS IL CONVIENT DE REMÉDIER

1. Une gouvernance complexe et une coordination entre les acteurs déficiente malgré de récentes améliorations

En l'absence de stratégie nationale globale ou d'outils de supervision, il est presque impossible d'établir un contrôle efficace et homogène sur l'ensemble du territoire.

a) Au niveau national, une politique sans chef de file ni priorités clairement identifiées

ý Une politique de la petite enfance qui souffre d'un défaut de pilotage, d'une gouvernance trop complexe et de la succession de ministres depuis plusieurs années ;

ý Les pouvoirs publics ne disposent pas d'une vision exhaustive des contrôles réalisés par chaque administration compétente et par les départements, en l'absence de système de remontée d'information dédié.

b) Au niveau départemental, de récentes améliorations permettent un meilleur dialogue entre les instances de contrôle

þ Mise en place par la loi plein emploi d'un plan annuel d'inspection et de contrôle au niveau départemental, qui rassemble autour de la table l'ensemble des acteurs pour coordonner des objectifs annuels d'inspection et de contrôle ;

þ Renforcer la coordination des actions et la mobilisation des moyens via les comités départementaux des services aux familles, afin de devenir une véritable instance de coordination de l'action des pouvoirs publics.

2. L'indispensable renforcement du pilotage national et des échanges entre autorités de contrôle

Constats

ý Il n'existe aucun système de coordination et d'échanges d'informations formalisé entre les services de différents départements sur la mission des contrôles des crèches, ce qui constitue une faiblesse majeure du système de contrôle des acteurs supra-départementaux ;

ý Absence de protocoles de communication et d'échanges d'informations entre les administrations compétentes et les CAF dans le cadre des contrôles d'acteurs supra-départementaux.

Recommandations

þ Mettre en place une plateforme nationale sécurisée d'échanges d'informations entre les différents services de PMI, afin d'identifier plus facilement ce qui relève d'un dysfonctionnement local de ce qui constitue une vraie volonté de réduire la qualité d'accueil ;

þ Renforcer les contrôles coordonnés entre les CAF en direction des acteurs supra-départementaux et mobiliser les administrations compétentes (DGFiP, Urssaf...) via des protocoles d'échange d'informations.

II. UN CONTRÔLE ENCORE TROP PARCELLAIRE QUI NE PARTICIPE PAS ASSEZ À L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L'ACCUEIL DES ENFANTS

A. PASSER D'UN CONTRÔLE CENTRÉ SUR L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ À UN ACCOMPAGNEMENT ET UNE ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L'ACCUEIL

1. Fixer des règles claires et opposables pour l'ensemble des établissements quel que soit leur statut juridique et sur tout le territoire

Constats

ý Un excès de normes et une complexité préjudiciable aux relations entre les contrôleurs et les professionnels au sein des structures ;

ý Une interprétation des règles très variables entre les départements, voire en fonction des contrôleurs, qui entraîne parfois des impacts opérationnels importants pour les gestionnaires.

Recommandations

þ Fixer une grille nationale de contrôle composée d'éléments objectivables applicables sur l'ensemble du territoire ;

þ Créer des fiches d'auto-évaluation précises et homogènes pour les professionnels permettant d'assurer de façon continue le respect de la réglementation et de préparer les contrôles.

2. Permettre aux services départementaux de la PMI de se recentrer sur le conseil et l'accompagnement des équipes

a) Pouvoir solliciter l'appui d'organismes tiers pour effectuer le contrôle du respect du référentiel bâtimentaire et participer à la nouvelle obligation d'évaluation quinquennale des établissements

Constats

ý Des services départementaux de PMI débordés face à la multiplication de leurs missions et la baisse de leurs effectifs ;

ý Une expertise des professionnels de PMI bien plus utile pour aider les équipes à améliorer leurs pratiques que pour mesurer la hauteur des poignées de porte.

Recommandations

þ Favoriser toutes les mesures permettant de recentrer les services de PMI sur l'accompagnement et l'évaluation de la qualité de l'accueil ;

þ Mettre en en place le cadre juridique permettant au président du conseil départemental de déléguer à des organismes tiers certifiés le contrôle de la conformité, notamment au référentiel bâtimentaire, d'un établissement.

Ces dispositions ne visent pas à attribuer un quelconque pouvoir de sanction ou d'autorisation à ces organismes tiers.

b) Mieux former les agents chargés du contrôle afin de renforcer la qualité de l'action de la PMI

Constats

ý Une évolution constante de la réglementation et des connaissances dans le domaine de l'accueil du jeune enfant, qui appelle une actualisation continue des compétences des agents chargés du contrôle et de l'évaluation ;

ý Des contrôles réalisés par des professionnels aux profils très différents en fonction de l'organisation propre à chaque département.

Recommandations

þ Élaborer une base commune de formation au contrôle et à l'évaluation de la qualité ;

þ Mettre en place une certification professionnelle des agents chargés du contrôle des établissements d'accueil, afin d'améliorer la qualité du contrôle effectué et de sécuriser l'action des agents.

Il faut encourager une distinction claire entre les agents chargés des contrôles, notamment des contrôles inopinés ou à la suite de signalements, et les agents en charge de l'accompagnement des équipes et de l'évaluation de la qualité de l'accueil.

3. Renforcer les outils à disposition des autorités publiques pour améliorer l'effectivité du contrôle tant des établissements que des groupes

a) Poursuivre le contrôle des grands groupes privés et, le cas échéant, en tirer les conséquences en matière d'encadrement

Constat

ý Éviter les dérives liées à la maximisation des profits et à la recherche de réduction des charges de fonctionnement par les groupes privés de crèches.

Recommandations

þ Poursuivre le contrôle des grands groupes à la suite du premier contrôle du groupe La Maison bleue par l'Igas et soutenir la mise en place par la Cnaf d'une procédure de contrôle des groupes avec des sanctions qui pourront s'appliquer à l'ensemble de leurs établissements ;

þ Déterminer, en fonction des conclusions de ces travaux, s'il apparaît pertinent d'encadrer plus fortement les prises de participation de certains fonds d'investissement et fonds de dette au capital des entreprises de crèches.

b) Perfectionner l'arsenal juridique à disposition des autorités publiques pour effectuer le contrôle des établissements et des groupes

Constats

ý Au regard de l'ampleur des financements publics dans le secteur, la réponse des pouvoirs publics n'est pas encore à la hauteur.

ý Impossibilité pour les juridictions financières de s'assurer que les financements publics servent exclusivement à l'amélioration de la qualité de l'accueil dans les établissements.

Recommandations

þ Donner à la Cour des comptes, dans le code des juridictions financières, les moyens de contrôler les groupes privés de crèche afin de renforcer l'efficience de la dépense publique ;

þ Habiliter les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à contrôler les dispositions du code de la santé publique relatives aux obligations contractuelles afin de protéger davantage les familles ;

þ Permettre aux contrôleurs en action sociale des CAF de pouvoir qualifier directement de frauduleux les comportements constatés, afin de renforcer le caractère dissuasif des contrôles et d'apporter un levier supplémentaire d'action pour les contrôleurs.

B. RENFORCER LE CONTRÔLE ET LA FORMATION DES PROFESSIONNELS AU CONTACT DES ENFANTS POUR MIEUX REPÉRER LES SITUATIONS DYSFONCTIONNELLES

1. Face à un roulement de personnel très important et à des difficultés de recrutement majeures, le contrôle des professionnels au contact des enfants doit être renforcé

Constats

ý La baisse des exigences de recrutement au détriment de la qualité de l'encadrement des enfants ne saurait être une réponse aux difficultés du secteur ;

ý Une fréquence de renouvellement des effectifs, particulièrement forte dans les grandes agglomérations, conjuguées à difficultés de recrutements qui peut permettre à des professionnels défaillants de passer de structure en structure.

Recommandations

þ Généraliser, sans attendre l'échéance du 1er janvier 2026, la vérification des antécédents judiciaires via la plateforme honorabilite.social.gouv.fr ;

þ Assurer une qualité de recrutement et participer à la reconnaissance de l'expertise des professionnels de la petite enfance via la mise en place d'une carte professionnelle à titre expérimental.

2. L'amélioration du repérage des situations dysfonctionnelles doit passer par une révision du contenu des formations des professionnels de la petite enfance

Constat

ý Améliorer les modalités de réaction des institutions ne suffit pas et il est nécessaire d'apporter aussi des solutions préventives.

Recommandations

þ Former davantage aux repérages des situations de maltraitance, aux procédures de signalement et à la notion de bientraitance l'ensemble des professionnels exerçant au contact des jeunes enfants ;

þ Prévoir une formation spécifique pour les responsables de structure à la fois au repérage des situations dysfonctionnelles et à la gestion et à l'accompagnement des équipes.

C. INSTAURER UNE VÉRITABLE CULTURE DE L'ÉVALUATION AUPRÈS DE TOUS LES ACTEURS

1. Renforcer la transparence des établissements et des résultats des contrôles

Constats

ý La pénurie de places en crèche et la complexité du système d'accueil collectif issu d'une juxtaposition de dispositifs ne permettent pas aux parents de décider en pleine connaissance de cause de l'endroit où leur enfant va être accueilli ;

ý Un besoin de transparence et d'une relation de confiance entre les parents et les professionnels chargés d'accueillir leurs enfants.

Recommandations

þ Publier les résultats des contrôles des établissements sur le modèle de ceux disponibles sur le site Alim'Confiance pour les contrôles vétérinaires.

Les rapporteurs rappellent que plusieurs pays, dont la Grande-Bretagne ou le Québec, publient déjà l'intégralité des résultats et des rapports de l'autorité de contrôle.

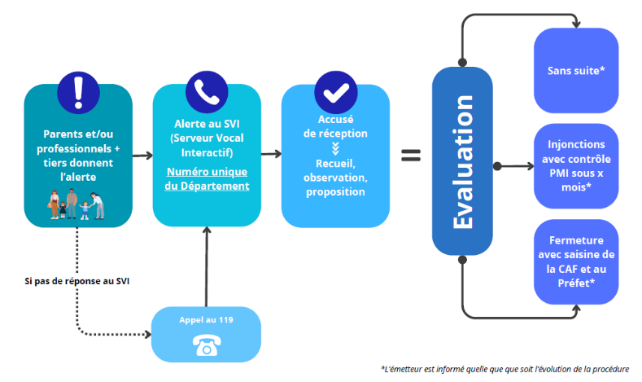

2. Renforcer le dispositif de signalement dans le secteur de l'accueil du jeune enfant et le suivi des alertes

Constats

ý D'importantes disparités entre les départements concernant les modalités de suivi des suites données aux signalements ;

ý Une absence de données aux niveaux départemental et national concernant les événements indésirables graves dans les structures, qui limite fortement le pilotage de l'action publique et le repérage des dysfonctionnements.

Recommandations

þ Mettre en place un système obligatoire de remontée et de suivi des signalements et des événements indésirables graves (EIG) sur le modèle de celui prévu pour les établissements médico sociaux ;

þ Accompagner l'obligation de signalement d'une obligation d'information des suites données aux alertes par les autorités de contrôles ;

þ Renforcer le temps d'analyse des pratiques et des EIG par les équipes via l'augmentation du nombre de journées pédagogiques pris en charge par les CAF.

3. Faire des familles des acteurs de l'amélioration de la qualité de l'accueil et des partenaires des professionnels de la petite enfance

Constats

ý Des parents trop souvent peu au fait des règles de fonctionnement des crèches et des conditions de travail des professionnels de la petite enfance ;

ý Un besoin pour les parents de disposer d'informations concernant la réalité de la vie de leur enfant au sein de la crèche ;

ý Une prise en compte parfois limitée de la part des pouvoirs publics des inquiétudes et des attentes spécifiques des familles.

Recommandations

þ Associer les parents à la vie quotidienne des structures via des événements formels (réunion de rentrée...) et informels (café, moments de convivialité...) ;

þ Sensibiliser davantage les parents à la détection des signaux de maltraitance et améliorer l'accompagnement dans la parentalité ;

þ Inclure dans les financements publics des établissements une composante relative à la participation des parents au projet éducatif de la structure.

Liste des principales recommandations

Proposition n° 2 : Créer une plateforme nationale d'échanges d'informations entre les services de PMI afin d'améliorer le partage des compétences, l'harmonisation des pratiques et l'identification des situations ou des structures à risques.

Proposition n° 4 : Établir une véritable grille opposable d'évaluation nationale afin de garantir un niveau de contrôle comparable partout sur le territoire et éviter les « surtranspositions » de normes.

Proposition n° 5 : Permettre aux départements de déléguer, dans le cadre d'une contractualisation avec les organismes débiteurs de prestations familiales, le contrôle du respect des normes du référentiel bâtimentaire à des organismes tiers certifiés.

Proposition n° 6 : Permettre à des organismes tiers certifiés de procéder aux évaluations quinquennales prévues par l'article L. 2324-2-4 du code de la santé publique.

Proposition n° 8 : Donner à la Cour des comptes le pouvoir de contrôler les groupes privés de crèche sur le modèle des prérogatives dont elle dispose concernant les ESSMS.

Proposition n° 9 : Habiliter les agents de la DGCCRF à contrôler les dispositions du code de la santé publique relatives aux obligations d'informations précontractuelles et contractuelles.

Proposition n° 10 : Permettre aux contrôleurs en action sociale des CAF de qualifier directement de frauduleux les comportements constatés et de bénéficier d'une assermentation dans le cadre de leurs contrôles.

Proposition n° 13 : Publier, sous une forme visuellement identifiable, les résultats des contrôles et la date du dernier contrôle effectué sur une plateforme accessible en ligne.

Proposition n° 14 : Mettre en place une procédure normalisée de déclaration d'événements indésirables graves (EIG), à l'instar de celle existante pour les établissements sociaux et médico-sociaux.

Réunie le mercredi 19 mars 2025 sous la présidence de Philippe Mouiller, la commission des affaires sociales a adopté à l'unanimité le rapport et les recommandations présentés par Mme Laurence Muller-Bronn, M. Olivier Henno et Mme Émilienne Poumirol, rapporteurs, et en a autorisé la publication sous forme d'un rapport d'information.

LISTE DES RECOMMANDATIONS

Proposition n° 1 : Promouvoir au sein des comités départementaux des services aux familles la mise en place de protocoles d'intervention coordonnée de contrôle et d'évaluation des établissements.

Proposition n° 2 : Créer une plateforme nationale d'échanges d'informations entre les services de PMI afin d'améliorer le partage des compétences, l'harmonisation des pratiques et l'identification des situations ou des structures à risques.

Proposition n° 3 : Renforcer les contrôles coordonnés entre CAF ciblant des gestionnaires de structures implantés à une échelle supra-départementale.

Proposition n° 4 : Établir une véritable grille opposable d'évaluation nationale afin de garantir un niveau de contrôle comparable partout sur le territoire et éviter les « surtranspositions » de normes.

Proposition n° 5 : Permettre aux départements de déléguer, dans le cadre d'une contractualisation avec les organismes débiteurs de prestations familiales, le contrôle du respect des normes du référentiel bâtimentaire à des organismes tiers certifiés.

Proposition n° 6 : Permettre à des organismes tiers certifiés de procéder aux évaluations quinquennales prévues par l'article L. 2324-2-4 du code de la santé publique.

Proposition n° 7 : Mettre en place une certification professionnelle des agents chargés du contrôle au sein des PMI par le Centre national de la fonction publique territoriale afin de renforcer les compétences et la formation continue des professionnels.

Proposition n° 8 : Donner à la Cour des comptes le pouvoir de contrôler les groupes privés de crèche sur le modèle des prérogatives dont elle dispose concernant les ESSMS.

Proposition n° 9 : Habiliter les agents de la DGCCRF à contrôler les dispositions du code de la santé publique relatives aux obligations d'informations précontractuelles et contractuelles.

Proposition n° 10 : Permettre aux contrôleurs en action sociale des CAF de qualifier directement de frauduleux les comportements constatés et de bénéficier d'une assermentation dans le cadre de leurs contrôles.

Proposition n° 11 : Créer une carte de qualification professionnelle permettant de certifier les qualifications des employés sur le modèle de la carte prévue à l'article L. 313-1-4 du code de l'action sociale et des familles pour les professionnels intervenant au domicile des personnes âgées ou des personnes handicapées.

Proposition n° 12 : Revoir le contenu des formations des professionnels de la petite enfance via la mise en place de certifications obligatoires visant à améliorer l'identification de toutes les situations de maltraitance, la connaissance des procédures de signalement et les connaissances relatives au développement et au bien-être de l'enfant.

Proposition n° 13 : Publier, sous une forme visuellement identifiable, les résultats des contrôles et la date du dernier contrôle effectué sur une plateforme accessible en ligne.

Proposition n° 14 : Mettre en place une procédure normalisée de déclaration d'événements indésirables graves (EIG) à l'instar de celle existante pour les établissements sociaux et médico-sociaux.

Proposition n° 15 : Soutenir les actions visant à renforcer la participation des parents au fonctionnement des établissements en incluant dans les financements publics une composante relative à la participation des parents au projet pédagogique de la structure.

AVANT-PROPOS

Face à l'onde de choc provoquée par les récents ouvrages sur la situation dans les crèches, la commission a souhaité enquêter sur l'efficacité du contrôle des établissements. À l'issue de ses travaux, elle pointe des faiblesses dans l'exercice effectif de ces contrôles et estime nécessaire de mettre en oeuvre un contrôle réellement au service de l'amélioration de la qualité de l'accueil sur l'ensemble du territoire.

Elle formule pour cela 15 propositions.

*

* *

Depuis plusieurs années, la multiplication des scandales au sein des structures d'accueil collectif des jeunes enfants oblige les pouvoirs publics à agir. Il n'est pas acceptable que des dysfonctionnements puissent perdurer avant que des sanctions ne soient prises et que de l'argent public soit utilisé pour l'enrichissement d'investisseurs au détriment du bien-être des enfants.

C'est pourquoi, sans céder aux sirènes du sensationnel, la commission des affaires sociales a souhaité enquêter sur les différents modes de contrôle, les moyens mis à disposition des pouvoirs publics et sur l'efficacité de ce contrôle.

Après trois mois de travaux, plus d'une trentaine d'auditions et un déplacement sur le terrain, les rapporteurs font le constat d'un sous-dimensionnement chronique des moyens humains et financiers alloués au contrôle des crèches et appellent à la mise en place d'un contrôle au service de la qualité de l'accueil, d'un renforcement de l'évaluation et de l'accompagnement des professionnels et à une prise de conscience collective et à tous les échelons de l'impératif du respect du bien-être de l'enfant.

Les rapporteurs souhaitent souligner que le dysfonctionnement d'un acteur peut jeter l'opprobre sur la grande majorité des établissements dans lesquels les enfants sont accueillis avec bienveillance et dans un environnement de qualité.

Si dans le cadre de leur mission, les rapporteurs ont étudié l'effectivité du contrôle des crèches, ils soulignent toutefois que l'amélioration de l'accueil de nos enfants passe également par l'amélioration concrète de la qualité de vie au travail des professionnels et par des actions en vue du renforcement des taux d'encadrement des enfants.

L'amélioration de la qualité de l'accueil ne pourra pas non plus faire l'économie d'une refonte globale du mode de financement de l'accueil des jeunes enfants et de la prestation de service unique qui entraîne une surcharge administrative excessive pour les professionnels.

I. UN CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS D'ACCUEIL DE L'ENFANT EXERCÉ PAR DE MULTIPLES ACTEURS ET QUI SOUFFRE D'UN DÉFAUT DE PILOTAGE, SOURCE DE DYSFONCTIONNEMENTS

A. UN SOUS-DIMENSIONNEMENT DES ACTEURS CHARGÉS DU CONTRÔLE QUI ENTRAÎNE DE NOMBREUSES DISPARITÉS TERRITORIALES

Les contrôles effectués sur les établissements d'accueil du jeune enfant relèvent principalement de trois acteurs qui exercent tous leurs contrôles selon des fréquences, des champs d'action et des pouvoirs divers :

- les caisses d'allocation familiales (CAF) assurent avant tout un contrôle financier relatif au respect des règles de financement de la prestation de service unique ;

- les services de la protection maternelle et infantile (PMI) au sein des départements ont pour mission d'assurer le contrôle du respect des normes bâtimentaires, de sécurité ou encore des règles d'encadrement ;

- les services de l'État essentiellement au sein des directions départementales de la protection des populations et des directions départementales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

1. Principaux financeurs de l'accueil du jeune enfant, les CAF exercent un contrôle de plus en plus complet qui peut désormais porter sur l'ensemble des crèches, quel que soit leur mode de financement

a) Le champ du contrôle effectué par les CAF

Les contrôles effectués par les CAF s'organisent autour de trois axes principaux :

- le respect des règles relatives aux conditions de versement de la prestation de service unique (PSU) : règles de facturation, traitement équitable des familles, enregistrement des heures de présence ;

- l'analyse des charges des établissements, notamment celles déclarées dans les comptes de résultats, incluant les frais de siège, de gestion intragroupe et d'impôt sur les sociétés ;

- le respect des engagements contractuels liés à la PSU comme le traitement des avoirs et des remboursements.

Au cours de leurs auditions, les rapporteurs ont pu constater que les contrôles des CAF sont très majoritairement perçus comme extrêmement techniques et administratifs par les professionnels. Ainsi, l'association des collectifs enfants parents professionnels (Acepp) entendue en audition a regretté des contrôles qui ne sont jamais vécus par les professionnels comme « en lien avec la qualité de l'accueil » et avec des exigences administratives au-delà de ce qu'un gestionnaire associatif peut mobiliser, ce qui engendre une charge « technique et mentale » sur des personnels de direction « débordés »3(*).

Pour remédier à cela, les contrôles effectués par les CAF ont été étendus à des éléments pouvant permettre d'analyser un niveau de qualité du service au sein de l'établissement comme l'analyse des postes de dépenses tels que l'achat de nourriture, de couches ou le niveau de recours à l'intérim. Lors de leur déplacement dans le Maine-et-Loire, les rapporteurs ont pu bénéficier d'une présentation du contrôle des CAF structuré en trois étapes. En raison du grand nombre de documents administratifs et comptables demandés par les contrôleurs en vue de la réalisation de leur contrôle, les CAF ne peuvent procéder à des contrôles inopinés. Ainsi, le contrôle sur place est systématiquement précédé d'une phase d'échange d'informations. La phase de contrôle sur place permet à la fois de dialoguer avec les équipes, d'étudier les « dossiers familles » comprenant les données d'activités de chaque enfant (heures réalisées, facturées...), ainsi que de pouvoir opérer une appréciation visuelle globale de la structure. Les éléments identifiés comme devant être corrigés ou améliorés lors des contrôles sur place font l'objet ensuite d'un accompagnement par les équipes de la CAF auprès du gestionnaire pour l'aider à améliorer ses pratiques et son organisation. Le cas échéant, le contrôleur peut transmettre à la PMI des points de vigilance concernant certains éléments relevés lors de la visite.

De fait, comme a pu le noter un cabinet de conseil spécialisé dans le domaine de la petite enfance, les contrôles opérés par les CAF sont reconnus comme étant structurés et s'inscrivent dans une procédure nationale de contrôle répondant aux priorités fixées au niveau national4(*).

En 2023, les CAF ont contrôlé 2 241 établissements sur les 13 028 financés par la PSU, soit un peu plus de 17 % des établissements. Au total, à la suite de ces contrôles, 28 millions d'euros de sommes indues ont été récupérées. Interrogée par les rapporteurs sur la fréquence de contrôle, la Caisse nationale des allocations familiale a indiqué qu'en moyenne, chaque établissement fait l'objet d'un contrôle sur place tous les cinq ans. Ces contrôles étant établis conformément à un plan de contrôle construit sur la base d'une analyse de risques, certains établissements sont plus régulièrement contrôlés que d'autres.

Ainsi, selon des éléments transmis par la Cnaf, en 2023, 136 contrôles concernaient le groupe People&Baby et 101 contrôles le groupe La Maison bleue (soit respectivement 28 % et 20 % des contrôles des établissements d'accueil du jeune enfant - EAJE - lucratifs), alors que ces groupes représentent respectivement 12,2 % et 12 % des EAJE lucratifs. Ces éléments illustrent le ciblage renforcé de certains acteurs qui, ces dernières années, ont eu « entre 2 et 3 fois plus de probabilité d'être contrôlés par les CAF »5(*).

Évolution du secteur

Les dépenses publiques pour l'accueil des 0-3 ans se sont élevées à 16,7 milliards d'euros en 2023 : 7,6 milliards d'euros pour les EAJE, 5,5 milliards pour les accueils individuels, 2 milliards de dépenses fiscales, 1,1 milliard de financement des congés parentaux et 500 millions pour la scolarisation des enfants de 2 ans6(*).

L'accueil collectif représentait 18 % des modes d'accueil en 2021, une part qui a doublé depuis 2002 et désormais similaire à celle des assistantes maternelles (20 % en 2021).

La hausse du nombre de places en EAJE en 2022 (+ 15 900 places en « création nette », soit + 3,2 %) est quasi intégralement portée par les micro-crèches dites « Paje »7(*). En effet, de 2010 à 2020, la part des micro-crèches dans la création de places nettes en EAJE est de près de 50 %. Sur la période 2015-2020, les micro-crèches sont même à l'origine de 70 % de la création de places nettes en EAJE.

Concernant les établissements financés indirectement par le versement aux familles du complément de libre choix de mode de garde (CMG) de la prestation d'accueil du jeune enfant (micro-crèches « Paje »), ils sont quasi intégralement gérés par des entreprises privées à but lucratif (92 % des 6 145 établissements). Les autres établissements sont gérés par le secteur associatif.

Concernant les établissements financés directement par la prestation de service unique, les 12 815 crèches offraient 420 400 places en 2023, soit 9 000 de plus qu'en 2018. Ces établissements restent principalement gérés par les collectivités territoriales (55 %), puis par des associations (environ 26 %) et des entreprises privées (16 %).

Ces évolutions masquent des différences selon les catégories : une diminution des places offertes en crèche familiale, un développement concernant les micro-crèches PSU (+ 10,4 %) et une stabilité en EAJE multi-accueil.

Si le nombre de crèches gérées par des associations est stable (3 410 en 2023), le secteur privé connaît une hausse importante (de 1 510 en 2019 à 1 943 en 2023, soit + 30 %) notamment due à l'augmentation du nombre de délégations de service public. En effet, lorsqu'une collectivité territoriale délègue la gestion de ses équipements, c'est le statut du délégataire qui est pris en compte et non celui de la personne morale commanditaire, et ce, même si les places afférentes continuent probablement de dépendre des commissions d'attribution des collectivités ayant opté pour cette organisation.

Nombre de

contrôles d'EAJE bénéficiaires de la PSU au titre du

fonctionnement

selon la nature du gestionnaire de 2021 à

2023

Source : Commission des affaires sociales d'après les chiffres de la Cnaf

Au total, 167 équivalents temps plein moyen annuel sont mobilisés par les CAF pour réaliser les contrôles des 13 000 établissements8(*) d'accueil collectif financés par la PSU sur le territoire.

Par ailleurs, les rapporteurs ont interrogé la Cnaf sur les mesures mises en oeuvre pour améliorer le contrôle des aides à l'investissement particulièrement pointées du doigt dans l'ouvrage de Victor Castanet intitulé Les Ogres. La Cnaf a ainsi précisé que le « solde de la subvention n'est versé qu'après une visite de conformité de la structure effectuée par les services ». Ce contrôle apparaît encore trop faible selon plusieurs acteurs entendus et les rapporteurs estiment nécessaire que la branche famille les renforce davantage en collaboration avec les PMI pour déterminer la réalité et la qualité des travaux ainsi subventionnés au regard du référentiel bâtimentaire notamment.

b) Un contrôle désormais étendu aux établissements non financés par la prestation de service unique, ainsi qu'aux groupes dans leur ensemble

Jusqu'au 1er janvier 2025, le contrôle des CAF ne pouvait porter que sur les établissements qui bénéficiaient directement de leurs financements via la prestation de service unique. Les services de contrôle étaient dans l'incapacité de contrôler les établissements qui étaient financés indirectement par le CMG dit « structure ». Cette impossibilité de procéder à des contrôles financiers sur ces établissements, hors subvention à l'installation, était particulièrement dommageable au regard de l'augmentation de ces établissements depuis une dizaine d'années et alors même que l'inspection générale des affaires sociales (Igas) ou la Cour des comptes dans leurs récents rapports ont relevé de nombreuses pratiques anormales comme la facturation d'heures au-delà de celles effectuées ou l'obligation de souscrire des contrats horaires supérieurs aux besoins réels des familles. Ainsi, en 2023, 6 145 établissements micro-crèche « Paje » échappaient aux contrôles des agents des CAF. Selon le rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale 2023, la branche famille consacrait, en 2021, 534 millions d'euros au soutien au fonctionnement des micro-crèches, directement (via la prestation de service unique) ou indirectement (via la prestation d'accueil du jeune enfant).

L'article L. 2324-2-3 du code de la santé publique, créé par la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, étend les compétences des CAF aux établissements accueillant des enfants dont les parents bénéficient du complément libre choix de mode de garde dit « structure » au sein de la Paje. Cette évolution du champ du contrôle permet ainsi d'apporter notamment une réponse au risque « sur les versements d'indus du CMG structure » relevé par l'Igas9(*). Sur ce dernier point, la procédure de recouvrement a été récemment renforcée par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 202510(*).

Dans cette perspective, les CAF de Gironde et du Nord ont mis en place une expérimentation de procédures de contrôle ad hoc de ces établissements en 2024. Selon le directeur général de la Cnaf entendu en audition, ces procédures ont vocation à être généralisées dès lors que les différents points d'application de la réglementation seront stabilisés. Les rapporteurs soulignent toutefois le fait que ces nouvelles compétences vont entraîner une charge de travail supplémentaire importante pour les CAF. Ainsi, dans le Maine-et-Loire, 119 micro-crèches « Paje » devront désormais également être contrôlées. Dans les départements d'outre-mer où la structuration de l'offre d'accueil est très favorable au micro-crèches, notamment « Paje » (jusqu'à 50,5 % de l'offre de crèche à La Réunion contre 20,8 % sur le territoire hexagonal)11(*), cet élargissement du champ du contrôle constituera un défi majeur. Au regard de ces nouvelles compétences, les rapporteurs appellent la Cnaf à revoir à la hausse, d'ici à la prochaine COG, les effectifs dédiés afin que ces nouvelles attributions soient pleinement effectives et ne se traduisent pas par une baisse de la fréquence et de la qualité des contrôles.

2. Le contrôle du respect des normes par les services de la protection maternelle et infantile souffre de trop grandes disparités entre les départements

En application de l'article L. 2324-2 du code de la santé publique, le président du conseil départemental détient en premier lieu la compétence du contrôle des conditions d'accueil. Il contrôle l'application des dispositions du code de la santé publique applicables aux EAJE et notamment le fait que ces établissements « ne présentent pas de risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental ou l'éducation des enfants accueillis ». Il dispose pour cela du personnel des services de la PMI pour diligenter les contrôles.

Ces contrôles sont répartis en deux grandes catégories :

- les contrôles réguliers qui s'intègrent dans un plan de suivi départemental. Il peut s'agir de contrôles programmés pour lesquels la structure est informée en amont, ou de contrôles inopinés ;

- les contrôle à la suite de la réception d'informations ou de signalements relatifs à un risque de nature à compromettre ou menacer la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants accueillis.

S'ajoute à ces contrôles, la mission d'agrément lors de l'ouverture ou de la transformation d'un établissement, ainsi qu'au moment du renouvellement de l'autorisation désormais prévue pour une durée de 15 ans.

La loi pour le plein emploi du 18 décembre 2023 renforce les pouvoirs du président du conseil département qui peut désormais prononcer la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités d'accueil12(*) et, le cas échéant, désigner un administrateur provisoire chargé de mettre en oeuvre de manière urgente les actions demandées. Des astreintes financières d'un montant maximal de 1 000 euros par jour et des sanctions plafonnées à 5 % du chiffre d'affaires peuvent désormais également être prononcées. Ces sanctions rapprochent davantage le régime de contrôle de celui applicable aux établissements ou services sociaux ou médico-sociaux (ESSMS). Toutefois, ce régime de sanction n'est pleinement applicable que depuis le 6 décembre 2024 à la suite de la parution du décret d'application13(*). Il est donc encore trop tôt pour établir un premier bilan de ces nouvelles dispositions et compétences.

a) L'absence de données au niveau national est fortement préjudiciable au suivi de l'activité des PMI en matière de contrôle des EAJE

Alors même que les services de la protection maternelle et infantile constituent le premier acteur du contrôle des établissements d'accueil du jeune enfant, les rapporteurs n'ont pu que constater l'impossibilité de pouvoir disposer, au niveau national, du nombre d'agents mobilisés pour les contrôles au sein des départements, ainsi que du nombre de contrôles effectués par ces agents.

Toutefois, l'enquête Aide sociale menée par la Drees permet de tirer des premiers enseignements concernant les effectifs des PMI dans leur globalité. Alors que les PMI voient leurs missions s'accroître, les rapporteurs s'inquiètent de la chute continue de leurs effectifs depuis plus de dix ans. Pour assurer l'ensemble des missions dévolues aux PMI sur l'ensemble du territoire, la Drees recensait 10 600 emplois en équivalent temps plein (ETP) en 2022 soit 390 de moins qu'en 2010.

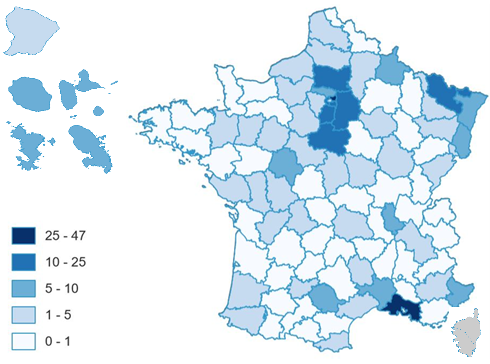

Surtout cette évolution cache de nombreuses disparités. Ainsi si la Seine-Saint-Denis a perdu 367 ETP sur la période, le Bas-Rhin ou le Nord en ont gagné respectivement 53 et 38. Ces différences au niveau des effectifs se traduit nécessairement par une grande hétérogénéité au niveau des contrôles effectués dans les départements. Ces disparités sont particulièrement ressenties par les acteurs présents sur plusieurs départements qu'ils soient associatifs14(*), publics ou privés lucratifs.

b) De manière générale, des contrôles ressentis comme trop peu nombreux

Plusieurs gestionnaires et professionnels de la petite enfance ont pu exprimer en audition leur souhait de voir la fréquence des contrôles de PMI augmentée. Ainsi, selon certains, ces contrôles seraient « trop rares, voire inexistants15(*) ». Selon une enquête menée auprès de plus de 5000 directeurs d'établissements, 48 % d'entre eux indiquent souhaiter des contrôles plus réguliers16(*). Lors de son audition par les rapporteurs, l'union nationale des associations familiales (Unaf) a également pu regretter le trop faible nombre de contrôles des structures et, lorsque ces contrôles étaient effectués, leur absence de prise en compte de la qualité de l'accueil. Ces remontés du terrain confirment le constat établi par l'Igas qui indiquait que « le nombre de contrôle PMI reste très insuffisant, avec en moyenne un contrôle tous les deux ans pour les micro-crèches et un tous les cinq ans pour les autres ». Surtout, le rapport de l'Igas alertait sur l'absence au sein de nombreuses PMI de personnel dédié au suivi et au contrôle des EAJE17(*) et sur les disparités territoriales qui en découlaient.

Ainsi, dans les Bouches-du-Rhône, il existe 720 établissements d'accueil du jeune enfant. A minima, chaque établissement est vu au moins une fois par an et 12 professionnels sont mobilisés pour effectuer ces contrôles, soit environ 60 établissements par agent. En Alsace, 6 agents se consacrent au contrôle des 540 structures recensées sur le territoire. Avec 130 structures par agent, il est extrêmement difficile de réaliser un suivi exhaustif des structures et les agents sont quasiment exclusivement mobilisés par les autorisations d'ouverture des établissements et les contrôles en réaction à des alertes reçues. Enfin, en Meurthe-et-Moselle, les 165 établissements du département sont contrôlés tous les 15 mois environ. Les professionnels mobilisés pour ces contrôles réunissent 7 puéricultrices cadres de santé et 12 professionnels administratifs non affectés à temps plein sur la mission modes d'accueil.

3. Malgré la nécessité de leur action, les services de l'État, faute de moyens, ne participent que faiblement au contrôle des établissements d'accueil du jeune enfant

L'article L. 2324-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi pour le plein emploi, précise que le représentant de l'État dans le département dispose des mêmes pouvoirs de contrôle que le président du conseil départemental et peut, à tout moment, diligenter des contrôles. Il précise expressément que le préfet peut disposer, en plus des personnels sous son autorité, du personnel des agences régionales de santé (ARS) pour effectuer ces missions. En effet, une incertitude perdurait auparavant sur les compétences des agents des ARS dans le contrôle des EAJE. Toutefois, cette disposition semble encore trop peu mise en oeuvre et la mission n'a pas eu connaissance de contrôles effectués par les agences régionales de santé dans ce cadre.

Les agents de plusieurs administrations de l'État, en application de l'article L. 2111-1 du code de la santé publique, exercent également des contrôles sur les établissements d'accueil du jeune enfant. Force est de constater pourtant que les services de l'État ne sont que peu ou pas identifiés comme tels par les professionnels de la petite enfance. Ce contrôle est principalement exercé par les agents de l'État au sein des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) et des directions de la protection des populations (DPP).

Les rapporteurs regrettent le manque de moyens et la quasi-absence des services de l'État sur le terrain. Ils ont pu constater que malgré toute la volonté des agents dans les services déconcentrés, ces derniers ne disposent pas des moyens nécessaires à l'établissement de leurs missions. Comme le relevait l'Igas, « les moyens humains consacrés à la fonction d'inspection contrôle dans les services déconcentrés pour l'ensemble des Dreets et DDETS s'élevaient à un total de 55,6 ETPT sur l'ensemble du territoire au 31/12/2021, en diminution de 45,5 % en trois ans »18(*).

Sollicitées par les rapporteurs, les différentes administrations centrales en charge du contrôle, au premier rang desquelles la direction générale du travail, la direction générale de l'alimentation ou encore la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes ont fourni des éléments quant à la réalité de leur contrôle des établissements d'accueil du jeune enfant.

L'inspection du travail

Chargés du contrôle de l'application du code du travail dans sa globalité (santé, sécurité, application des conventions collectives, protection des droits des salariés...), les inspecteurs de la direction général du travail ne sont compétents que pour contrôler les établissements privés.

La direction générale du travail (DGT) a confirmé qu'au regard du nombre d'emplois et des caractéristiques du secteur, ce dernier ne constitue pas un champ d'action ou une priorité spécifique de l'action de contrôle des inspecteurs. Toutefois, les établissements privés peuvent être contrôlés au même titre que n'importe quelle entreprise. La DGT a ainsi pu transmettre à la mission le nombre d'actions réalisées par les inspecteurs sur les quatre dernières années. Les chiffres mettent en lumière une relative stabilité de ces contrôles autour de 420 établissements privés par an19(*).

Interrogée par les rapporteurs, la direction générale du travail n'a pas pu préciser les principaux cas de non-respect de la réglementation identifiés dans le cadre de ses inspections. Les rapporteurs insistent toutefois sur les conditions de travail dégradées des professionnels de la petite enfance. La Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) indique ainsi que « ces métiers se caractérisent par de nombreuses situations à risques (postures contraignantes, port des enfants, chutes et glissades, stress, risques infectieux...), qui se traduisent par des accidents du travail et des maladies professionnelles dont la fréquence ne cesse d'augmenter »20(*). La qualité de l'accueil dans les crèches passe également par un renforcement de la protection des professionnels.

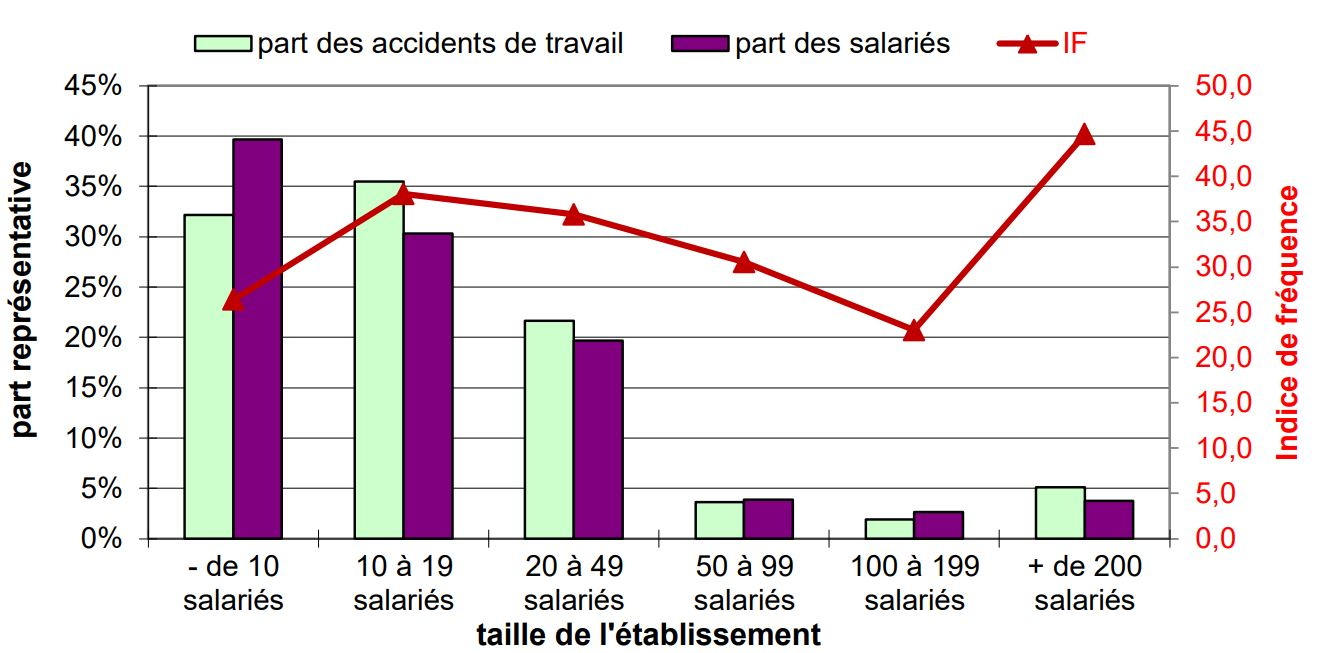

Répartition des accidents de travail et des

effectifs salariés

par taille d'établissement d'accueil du

jeune enfant - 2021

Source : Caisse nationale d'assurance maladie, Synthèse risque professionnels et sinistralité des accidents du travail des entreprises relevant de la catégorie « Accueil du jeune enfant » (code NAF 8891A), 2021

La direction générale de concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)

La DGCCRF ne dispose d'aucune habilitation pour contrôler les dispositions du code de l'action sociale et des familles et du code de la santé publique, mais elle intervient dans le contrôle des établissements à plusieurs titres, notamment au regard du respect des règles du code de la consommation et du droit des contrats. Toutefois, ses agents ne sont pas compétents pour effectuer le contrôle des modalités de fixation des tarifs payés par les parents, qui reste du ressort des CAF.

Face à l'expansion rapide du secteur des micro-crèches « Paje » et de leur grande liberté tarifaire vis-à-vis des familles, la DGCCRF avait lancé une vaste enquête en 2021 au cours de laquelle 364 opérateurs avaient été contrôlés. Si cette enquête avait révélé un taux de non-conformité important (32 % des établissements contrôlés), aucune alerte majeure n'avait été relevée, ni d'anomalie susceptible d'entraîner des suites répressives. Dans la majorité des cas, il a semblé que les défauts d'information n'étaient pas intentionnels et relevaient « plutôt d'une méconnaissance de la part de opérateurs de leurs obligations en matière de protection économique du consommateur »21(*). Néanmoins, une vigilance particulière doit être portée sur les grands groupes qui bénéficient de services juridiques de qualité et pour lesquels l'excuse de « méconnaissance » des règles applicables ne peut objectivement pas être retenue.

Les rapporteurs seront particulièrement attentifs aux conclusions de la nouvelle enquête inscrite dans le programme national de la DGCCRF pour 2025 et portant sur l'ensemble des crèches. Ils notent avec intérêt que la DGCCRF est la seule administration à avoir mis en place un plan d'action spécifique concernant le contrôle des établissements d'accueil du jeune enfant.

Au regard de l'expertise des agents de la DGCRRF et de l'importance de l'impératif de protection des consommateurs dans leurs relations contractuelles avec les établissements d'accueil, les rapporteurs estiment nécessaire de renforcer leurs moyens d'action en vue d'étendre leur habilitation aux dispositions du code de la santé publique. Comme a pu le signaler la DGCCRF dans sa réponse au questionnaire, l'absence d'habilitation sur les dispositions du code de la santé publique relatives aux obligations d'information précontractuelles et contractuelles peut limiter les suites apportées aux contrôles, alors même que des manquements sont identifiés (cf. infra).

La direction générale de l'alimentation (DGAL)

Au sein des DDPP, les agents de la DGAL veillent à la qualité et la sécurité de l'alimentation et au respect de la réglementation sanitaire dans les établissements. Selon les chiffres transmis à la mission, seuls 125,83 ETP ont été mobilisés en 2024 pour les contrôles officiels sur l'ensemble de la restauration collective. Au sein des établissements de restauration collective, les crèches ne font pas l'objet d'une classification spécifique mais relèvent de la catégorie des « publics sensibles » au même titre que les Ehpad ou les établissements hospitaliers et font à ce titre l'objet d'une activité prioritaire22(*).

Le programme de contrôle établi sur la base d'une programmation nationale ne fait pas la distinction entre les crèches privées lucratives, publiques ou associatives mais seulement en fonction du type de cuisine (élaboration des repas sur place ou simple réchauffage). Les premiers font l'objet d'un suivi particulier en raison des risques plus élevés liés à la préparation des repas sur place. Les rapporteurs notent que ces contrôles, qui portent aussi bien sur les salariés (respect des règles d'hygiène) que sur les gestionnaires (conditions de fabrication, de conservation des aliments et notamment des biberons), sont réalisés suivant une grille nationale harmonisée d'utilisation obligatoire. Par ailleurs, les attendus des inspecteurs sont détaillés et rendus publics sur internet.

En 2023, 849 contrôles de crèche ont ainsi été diligentés par les services vétérinaires. Les résultats transmis par les services du ministère font état de 36,7 % des établissements en A, 55,4 % en B, 6,8 % en C, 1 % en D. Chacune de ces notes fait référence à un niveau de risque spécifique allant de « Très satisfaisant » à « À corriger de manière urgente ». Les établissements relevant des catégories C et D font l'objet de suites administratives, voire pénales, et d'une inspection de suivi de contrôle visant à s'assurer que les mesures adéquates ont été mises en place.

Les résultats des contrôles sanitaires ainsi menés sont disponibles sur le site Alim'Confiance comme c'est le cas pour l'ensemble des établissements contrôlés par les services vétérinaires23(*). Les rapporteurs soulignent tout l'intérêt de cette démarche au bénéfice de l'information des usagers et de l'amélioration de la qualité de l'accueil (cf. infra).

Source : Réponse de la DGAL au questionnaire transmis par les rapporteurs

La direction générale des finances publiques (DGFiP)

Comme ont pu le confirmer les services de la DGFiP, les entreprises du secteur de l'accueil du jeune enfant ne font pas l'objet d'une action spécifique de leur part et sont contrôlées au même titre que n'importe quelle entreprise. Toutefois, au regard de l'importance des financements publics dans les comptes de ces entreprises, la lutte contre la fraude fiscale doit être d'autant plus prioritaire. Sollicitée sur ces éléments par la mission, la DGFiP a indiqué aux rapporteurs que la part des sanctions dans les résultats financiers du contrôle des établissements du secteur s'établissait à 8 % sur la période 2021-2023, alors qu'elle s'élevait à 24 % pour l'ensemble des contrôles des entreprises.

Par ailleurs, 16 % des contrôles effectués sur le secteur ont abouti à des actions répressives, contre 30 % au niveau national. L'administration fiscale a également pu confirmer que sur la période 2021-2023, parmi les principaux rappels effectués lors des contrôles des entreprises du secteur aucun n'était « spécifiquement imputable à l'activité d'accueil du jeune enfant »24(*).

Le contrôle du crédit d'impôt famille (Cifam) à destination des entreprises

Le Cifam, prévu à l'article 244 quater F du code général des impôts (CGI), vise à encourager les entreprises, imposées sur leur bénéfice réel, à engager des dépenses en faveur de la garde des enfants de moins de trois ans de leurs salariés pour leur permettre de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. Les dépenses ainsi engagées sont éligibles au crédit d'impôt au taux de 50 % dans la limite de 500 000 euros.

Les rapporteurs n'ont pas souhaité étudier dans le cadre de cette mission la pertinence de cette dépense fiscale mais se sont interrogés sur les moyens mis en oeuvre pour contrôler le recours au Cifam.

En réponse aux questions des rapporteurs, l'administration fiscale a indiqué assurer le contrôle des montants déclarés au titre du Cifam par les entreprises bénéficiaires « à travers l'analyse des dépenses éligibles ou de la nature de l'activité du déclarant à l'instar des autres crédits d'impôts accordés aux entreprises à l'occasion des contrôles sur pièces et sur place ». Ainsi, pour une dépense fiscale estimée en 2022 à 170 millions d'euros, les contrôles effectués par l'administration ont abouti à une trentaine de rectifications, chiffre stable sur les dernières années, pour un montant total de rectification estimé à un million d'euros en droit.

Toutefois, une attention particulière doit être portée sur les plateformes d'intermédiation de réservation de berceaux détenues majoritairement par les grands groupes de crèches. En effet, cette pratique peut contribuer, du fait de la rémunération de l'acte d'intermédiation, à augmenter de manière non raisonnable le prix des places des berceaux tout en faisant supporter ce surcoût par la collectivité publique via l'éligibilité de ces dépenses au Cifam25(*).

Dans le cadre des nouvelles compétences attribuées aux CAF et à la Cnaf pour contrôler l'ensemble des groupes de crèches, les rapporteurs regrettent qu'à ce jour aucune procédure normalisée de communication ne soit mise en place entre la Cnaf et les services fiscaux. Ils appellent à la mise en place de circuits d'échanges d'information formalisés entre les administrations concernées (cf. infra).

Au regard de la multiplicité des acteurs intervenant dans le contrôle des établissements, les rapporteurs estiment indispensable de renforcer la coordination des actions et la mobilisation des moyens. Les comités départementaux de service aux familles doivent dans ce cadre être renforcés au-delà des réunions annuelles prévues par la loi afin de devenir, le cas échéant dans un format restreint, une véritable instance de coordination de l'action des pouvoirs publics en matière de contrôle.

Proposition n° 1 : Promouvoir au sein des comités départementaux des services aux familles la mise en place de protocoles d'intervention coordonnée de contrôle et d'évaluation des établissements.

3. Des dispositifs de contrôle interne trop dépendants de la seule volonté et capacité des acteurs

Depuis de nombreuses années déjà, l'ensemble des acteurs de la petite enfance s'engagent dans une démarche d'amélioration de la qualité de l'accueil. Ces dernières années, concomitamment à la multiplication des scandales dans les établissements de santé, comme dans les Ehpad et les crèches, ces démarches se sont faites de plus en plus soutenues. Cette multiplication des labels et des certifications répond aussi bien au besoin d'afficher des signes de qualité adaptés aux attentes et aux inquiétudes des parents mais également à la nécessité de s'adapter à une évolution rapide des exigences réglementaires, ainsi qu'environnementales et sociétales.

La Cour des comptes précise dans son rapport d'évaluation sur la politique d'accueil du jeune enfant que les entreprises du secteur privé ont « davantage recours à la certification et à la labellisation ou à des enquêtes de satisfaction auprès des usagers, visant à promouvoir une qualité standardisée de l'accueil dans leurs établissements »26(*). Dans sa réponse au questionnaire transmis par les rapporteurs, la fédération française des entreprises de crèches (FFEC) a ainsi pu indiquer qu'il était obligatoire pour ses adhérents de disposer d'une procédure de contrôle permettant d'améliorer les pratiques professionnelles et la qualité de l'accueil.

En effet, toujours selon la Cour des comptes, les « démarches de contrôle conduites en interne sont moins formalisées dans le secteur public, qui s'appuie davantage sur le contrôle hiérarchique, la coordination territoriale et une culture de la transparence dans la remontée d'éventuels dysfonctionnements ».

Au cours de leurs travaux, les rapporteurs ont pu constater que les procédures de contrôle interne comme le recours à la certification et l'audit étaient plus difficiles à mettre en place dans les structures associatives, les structures publiques ainsi que les plus petites entreprises, faute de moyens mais aussi de compétence dédiée. Les grands groupes de leur côté mobilisent de plus en plus de moyens pour mettre en oeuvre des processus poussés de supervision de leurs établissements. Ces éléments peuvent créer une sorte de « rupture » entre des gestionnaires pouvant afficher des certifications et des labels et les plus petites structures qui, sans que cela ne soit par principe synonyme d'une moindre qualité, ne peuvent mettre en place ces outils.

Ainsi, dès 2013, les représentants des Petits Chaperons rouges (LPCR) ont indiqué en audition que « 100 % de leurs crèches devaient démontrer 138 points de contrôles » de manière régulière allant souvent « au-delà des exigences réglementaires »27(*). L'entreprise a précisé avoir également développé un outil de supervision de ses établissements et de suivi de l'ensemble des audits des crèches du groupe.

Interrogés sur les procédures mises en place par People&Baby, notamment depuis le drame ayant entraîné la mort d'un enfant en 2022 et les scandales révélés par les récents ouvrages, les représentants du groupe ont indiqué tout mettre en oeuvre pour mettre fin au « système Durieux » du nom du fondateur et ancien président du groupe. Ainsi, le groupe a annoncé revoir l'ensemble de ses contrats auprès de ses fournisseurs et se doter de nouvelles procédures de contrôle interne avec pour objectif de disposer d'un véritable département d'audit interne au cours de l'année 2025.

Si les entreprises privées ont mis en place davantage de processus normalisés de certification et de supervision de leurs établissements, il est faux de penser que les gestionnaires publics ou associatifs ne participent pas à ce mouvement de démarche d'amélioration continue de la qualité. Figurent ainsi parmi les tout premiers processus de certification, deux référentiels Quali'Enfance (2010) puis Certi'Crèches (2011) créés en collaboration avec le groupe Afnor Certification à la demande respectivement de la Mutualité française et de la ville de Bordeaux. Ces deux référentiels étaient à l'origine spécifiquement mis en place pour les associations et les collectivités publiques.

Ces processus de certification imposent généralement la mise en place de contrôles internes qui doivent être conduits régulièrement pour conserver le label. Les entreprises sollicitées par la mission ont toutes indiqué avoir travaillé avec les autorités de contrôle, et en premier lieu les PMI et CAF, lors de l'élaboration de leurs référentiels. La certification joue ainsi un rôle structurant dans l'amélioration continue de la qualité. Elle apparaît comme complémentaire du rôle de contrôle des autorités auquel elle n'entend et ne doit pas se substituer.

La multiplication des labels et des certifications28(*) traduit donc une volonté d'afficher un niveau de qualité élevé. Toutefois, elle contribue également à rendre encore plus complexe et parfois illisible pour les parents la garantie de qualité du système au risque de provoquer « une perte de confiance généralisée qui fait douter de tout »29(*).

Ainsi les rapporteurs estiment nécessaire de prévoir l'intégration du référentiel de qualité de l'accueil des jeunes enfants réalisé sous la coordination de l'Igas dans les procédures de certification externe des établissements afin de poser l'indispensable cadre commun à l'ensemble des processus.

B. LE CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS SOUFFRE TOUJOURS D'UN DÉFAUT DE PILOTAGE ET D'UN MANQUE DE COORDINATION AUXQUELS IL CONVIENT DE REMÉDIER

Les autorités de contrôle agissent trop souvent encore en silos. Ainsi, la DGCS a identifié en 2023 seulement 13 contrôles conjoints entre les services de l'État et les conseils départementaux à la suite de 55 signalements.

La loi pour le plein emploi du 18 décembre 2023 permet la mise en place de nouveaux outils en faveur de la coordination des actions. Elle clarifie la répartition des compétences en faisant du président du département l'autorité principale du contrôle et d'agrément et en attribuant au préfet un rôle d'autorité subsidiaire en cas, notamment, de non-intervention du département.

1. Une gouvernance complexe et une coordination entre les acteurs déficiente malgré de récentes améliorations

a) Au niveau national, une politique sans chef de file ni priorités clairement identifiées

La politique de la petite enfance souffre d'un défaut de pilotage et d'une gouvernance trop complexe. Les rapporteurs font leurs les conclusions de la Cour des comptes qui relevait « une douzaine d'organismes » intervenant dans la mise en oeuvre de la petite enfance avec « une multiplicité d'objectifs » ne faisant pas « l'objet d'arbitrages coordonnés au plan national alors même qu'ils peuvent être contradictoires ».

Les rapporteurs regrettent la succession de ministres depuis quelques années qui met à mal toute mise en place sur le long terme d'une véritable politique globale de la petite enfance et en particulier d'amélioration de la qualité de l'accueil dans les crèches.

Dans ce cadre, les rapporteurs s'interrogent sur la création d'un Haut-commissariat à l'enfance, qui semble avoir vocation à pallier l'absence d'un ministre de plein exercice chargé de l'enfance.

En particulier, ils s'inquiètent de l'adéquation entre l'ampleur des compétences qui lui sont attribuées30(*) et son rattachement au seul ministre en charge de l'enfance et non au Premier ministre. Ils estiment que la création d'une telle structure doit s'accompagner d'une réelle capacité d'agir et de disposer de moyens spécifiques au risque de ne constituer qu'une nouvelle instance venant complexifier davantage la gouvernance du secteur.

b) Au niveau départemental, de récentes améliorations qui permettent un meilleur dialogue entre les instances de contrôle

Lors de son enquête menée en 2022 auprès des conseils départementaux, la DGCS avait identifié que près de la moitié des 56 départements ayant répondu n'avaient pas de plan de contrôle annuel. L'actualisation de cette enquête au début de l'année 2024 auprès de 70 départements montre une forte augmentation avec 57 départements désormais dotés d'un plan de contrôle31(*).

Il faut dès lors se féliciter de la mise en place par la loi pour le plein emploi d'un plan annuel d'inspection et de contrôle au niveau départemental32(*) qui rassemble autour de la table l'ensemble des acteurs, afin de permettre aux autorités compétentes de se concerter et de se coordonner pour déterminer des objectifs annuels d'inspection et de contrôle. Le bilan de la mise en oeuvre du plan annuel d'inspection et de contrôle devra être présenté au comité départemental des services aux familles (CDSF).

Les évolutions apportées par la loi

pour le plein emploi

dans le champ du contrôle des

établissements d'accueil du jeune enfant

Le législateur a profondément fait évoluer le régime de l'inspection et du contrôle des établissements d'accueil du jeune enfant dans le cadre de l'article 18 de la loi pour le plein emploi du 18 décembre 2023, afin de le rapprocher de celui applicable aux établissements sociaux et médico-sociaux :

• l'article L. 2324-1 du code de la santé publique met en place un avis favorable préalable de l'autorité organisatrice pour tout projet de création, d'extension ou de transformation d'un établissement ou d'un service de droit privé et soumet l'ouverture d'un établissement public à l'autorisation du président du conseil départemental ;

• l'article L. 2324-1-1 prévoit que l'autorisation du président du conseil départemental est donnée pour 15 ans et précise la procédure en cas de changement de gestionnaire ;