- INDEX DES SIGLES ET ACRONYMES UTILISÉS DANS

LE RAPPORT D'INFORMATION

- L'ESSENTIEL

- I. L'EXPOSITION AU BRUIT DES TRANSPORTS : UN

SUJET DE SANTÉ PUBLIQUE AU COEUR DES PRÉOCCUPATIONS DES

FRANÇAIS

- A. L'EXPOSITION AU BRUIT, NOTAMMENT NOCTURNE, UNE

CAUSE DE BAISSE DE L'ESPÉRANCE DE VIE EN BONNE SANTÉ

- B. NUISANCES SONORES CAUSÉES PAR LES

TRANSPORTS : QUEL EST L'IMPACT DE CHAQUE MODE DE TRANSPORT ?

- 1. Le transport routier : la principale

source d'exposition au bruit de la population, en particulier dans les grandes

agglomérations

- 2. Le transport aérien : une exposition

de faible ampleur, mais de forte intensité

- 3. Le bruit ferroviaire : une cause

d'exposition spécifique des populations au bruit et aux

vibrations

- 1. Le transport routier : la principale

source d'exposition au bruit de la population, en particulier dans les grandes

agglomérations

- A. L'EXPOSITION AU BRUIT, NOTAMMENT NOCTURNE, UNE

CAUSE DE BAISSE DE L'ESPÉRANCE DE VIE EN BONNE SANTÉ

- II. UN FOISONNEMENT COMPLEXE ET PEU LISIBLE

D'OUTILS RÉGLEMENTAIRES

- A. UNE SUPERPOSITION ILLISIBLE D'OUTILS DE

CARTOGRAPHIE DU BRUIT ET DE PLANIFICATION DE LA LUTTE CONTRE LES NUISANCES

- 1. La cartographie du bruit : une utilisation

de référentiels divers, source de complexité

- 2. Classement sonore des voies et PPBE : une

cacophonie des outils de planification

- 3. Les plans de gêne sonore (PGS) : un

dispositif perfectible

- 4. Une prise en compte insuffisante du bruit dans

les documents d'urbanisme

- 1. La cartographie du bruit : une utilisation

de référentiels divers, source de complexité

- B. LES INDICATEURS RÉGLEMENTAIRES : UNE

MESURE IMPARFAITE DE LA GÊNE LIÉE AU BRUIT

- C. UN ÉCART ENTRE LA RÈGLEMENTATION

ET LES SEUILS DE RISQUE POUR LA SANTÉ HUMAINE DÉFINIS PAR

L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)

- A. UNE SUPERPOSITION ILLISIBLE D'OUTILS DE

CARTOGRAPHIE DU BRUIT ET DE PLANIFICATION DE LA LUTTE CONTRE LES NUISANCES

- III. LES POLITIQUES PUBLIQUES DE PRÉVENTION

DES RISQUES NE S'APPUIENT PAS SUR DES LEVIERS EFFICACES POUR LUTTER CONTRE LE

BRUIT

- A. LES POLITIQUES DE PRÉVENTION DE

L'EXPOSITION À LA POLLUTION SONORE SOUFFRENT D'UN MANQUE DE

PILOTAGE

- B. UNE POLITIQUE DE LUTTE CONTRE L'EXPOSITION AU

BRUIT LIÉ AUX TRANSPORTS AUX RÉSULTATS LIMITÉS ET MAL

MESURÉS

- 1. L'échec de la lutte contre les points

noirs de bruit

- 2. De nécessaires actions transverses de

lutte contre le bruit

- 3. Accentuer la lutte contre le bruit routier,

première source d'exposition aux nuisances sonores

- 4. Réduire les nuisances sonores

liées au transport ferroviaire

- 5. Une indispensable meilleure protection des

riverains contre le bruit aérien

- 1. L'échec de la lutte contre les points

noirs de bruit

- A. LES POLITIQUES DE PRÉVENTION DE

L'EXPOSITION À LA POLLUTION SONORE SOUFFRENT D'UN MANQUE DE

PILOTAGE

- I. L'EXPOSITION AU BRUIT DES TRANSPORTS : UN

SUJET DE SANTÉ PUBLIQUE AU COEUR DES PRÉOCCUPATIONS DES

FRANÇAIS

- LISTE DES PROPOSITIONS

- TRAVAUX EN COMMISSION

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

- DÉPLACEMENT

- TABLEAU DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI DES

PRINCIPALES PROPOSITIONS

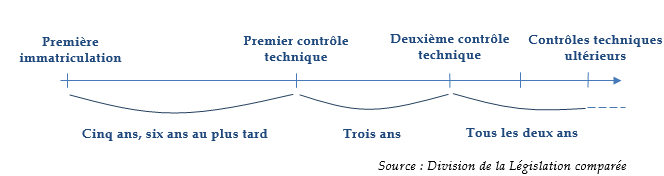

- ANNEXE - LÉGISLATION COMPARÉE -

NOTE

- ANNEXE - ÉTUDE D'OPINION

RÉALISÉE À LA DEMANDE DE LA MISSION D'INFORMATION

N° 783

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 juin 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable (1) sur les nuisances sonores causées par les transports,

Par MM. Guillaume CHEVROLLIER et Gilbert-Luc DEVINAZ,

Sénateurs

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-François Longeot, président ; M. Didier Mandelli, premier vice-président ; Mmes Nicole Bonnefoy, Marta de Cidrac, MM. Hervé Gillé, Rémy Pointereau, Mme Nadège Havet, M. Guillaume Chevrollier, Mme Marie-Claude Varaillas, MM. Jean-Yves Roux, Cédric Chevalier, Ronan Dantec, vice-présidents ; M. Cyril Pellevat, Mme Audrey Bélim, MM. Pascal Martin, Jean-Claude Anglars, secrétaires ; Mme Jocelyne Antoine, MM. Jean Bacci, Alexandre Basquin, Jean-Pierre Corbisez, Jean-Marc Delia, Stéphane Demilly, Gilbert-Luc Devinaz, Franck Dhersin, Alain Duffourg, Sébastien Fagnen, Jacques Fernique, Fabien Genet, Éric Gold, Daniel Gueret, Mme Christine Herzog, MM. Joshua Hochart, Olivier Jacquin, Damien Michallet, Louis-Jean de Nicolaÿ, Saïd Omar Oili, Alexandre Ouizille, Clément Pernot, Mme Marie-Laure Phinera-Horth, M. Bernard Pillefer, Mme Kristina Pluchet, MM. Pierre Jean Rochette, Bruno Rojouan, Jean-Marc Ruel, Mme Denise Saint-Pé, M. Simon Uzenat, Mme Sylvie Valente Le Hir, MM. Paul Vidal, Michaël Weber.

INDEX DES SIGLES ET ACRONYMES UTILISÉS DANS LE RAPPORT D'INFORMATION

AABV : Association antibruit de voisinage

AASQA : Association Agréée Surveillance Qualité de l'Air

Acnusa : Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires

ADVOCNAR : Association de défense contre les nuisances aériennes

ADP : Aéroports de Paris

AE : Autorité environnementale

AFITF : Agence de financement des infrastructures de transport de France

AFRA : Association française du rail

Afsse : Agence française de sécurité sanitaire environnementale

ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

Anses : Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

AOM : Autorité organisatrice des mobilités

ARS : Agence régionale de Santé

ASFA : Association des sociétés françaises d'autoroutes

AVC : Accident vasculaire cérébral

BPL : Bretagne-Pays de la Loire

CBS : Carte de bruit stratégique

CDC : Caisse des dépôts et consignations

Cerema : Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement

CGEDD : Commissariat général de l'environnement et du développement durable

CIDB : Centre d'information et de documentation sur le bruit

Cinov Giac : Groupement de l'ingénierie acoustique

CJUE : Cour de justice de l'Union européenne

CNB : Conseil national du bruit

CNDP : Commission nationale du débat public

CPER : Contrat de plan État-Région

CSTB : Centre scientifique et technique des bâtiments

dB : Décibel

DDT : Direction départementale des territoires

DGAC : Direction générale de l'aviation civile

DGEC : Direction générale de l'énergie et du climat

DGITM : Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités

DGPR : Direction générale de la prévention des risques

DGS : Direction générale de la santé

DHUP : Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages

DREAL : Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement

DSR : Délégation à la sécurité routière

EIAE : Étude d'impact selon l'approche équilibrée

ETP : Équivalent temps plein

ETPT : Équivalent temps plein travaillé

FFB : Fédération française du bâtiment

FIF : Fédération des industries ferroviaires

FNAM : Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers

FNE : France Nature Environnement

GIFAS : Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales

IDFM : Île-de-France Mobilités

LAeq : niveau équivalent de pression acoustique pondéré à une période de temps T

LAmax : niveau « instantané » le plus élevé mesuré par le sonomètre pendant la durée d'observation

Lden : Level Day-Evening-Night

LGV : ligne à grande vitesse

LNE : laboratoire national de métrologie et d'essais

Lnight : Level night

LOM : Loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités

OMS : Organisation mondiale de la santé

ONR : Observatoire national de la route

PCAET : Plan climat-air-énergie territoriaux

PDM : Plan de mobilité

PEB : Plan d'exposition au bruit

PGS : Plan de gêne sonore

PLU : Plan local d'urbanisme

PPBE : Plan de prévention des bruits dans l'environnement

SCoT : Schémas de cohérence territoriale

SEA : Sud Europe Atlantique

SFA : Société française d'acoustique

SGP : Société des Grands Projets

SRADDET : Schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires

STI : Spécifications techniques d'interopérabilité

TFUE : Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

TNSA : Taxe sur les nuisances sonores aériennes

UAF : Union des aéroports français

UFCNA : Union française contre les nuisances des aéronefs

L'ESSENTIEL

La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté à l'unanimité le rapport d'information de Guillaume Chevrollier et Gilbert-Luc Devinaz sur la pollution sonore liée aux transports. Pour les rapporteurs, le constat est sans appel : la lutte contre le bruit, sujet au coeur du quotidien des Français, est loin d'être une priorité des pouvoirs publics.

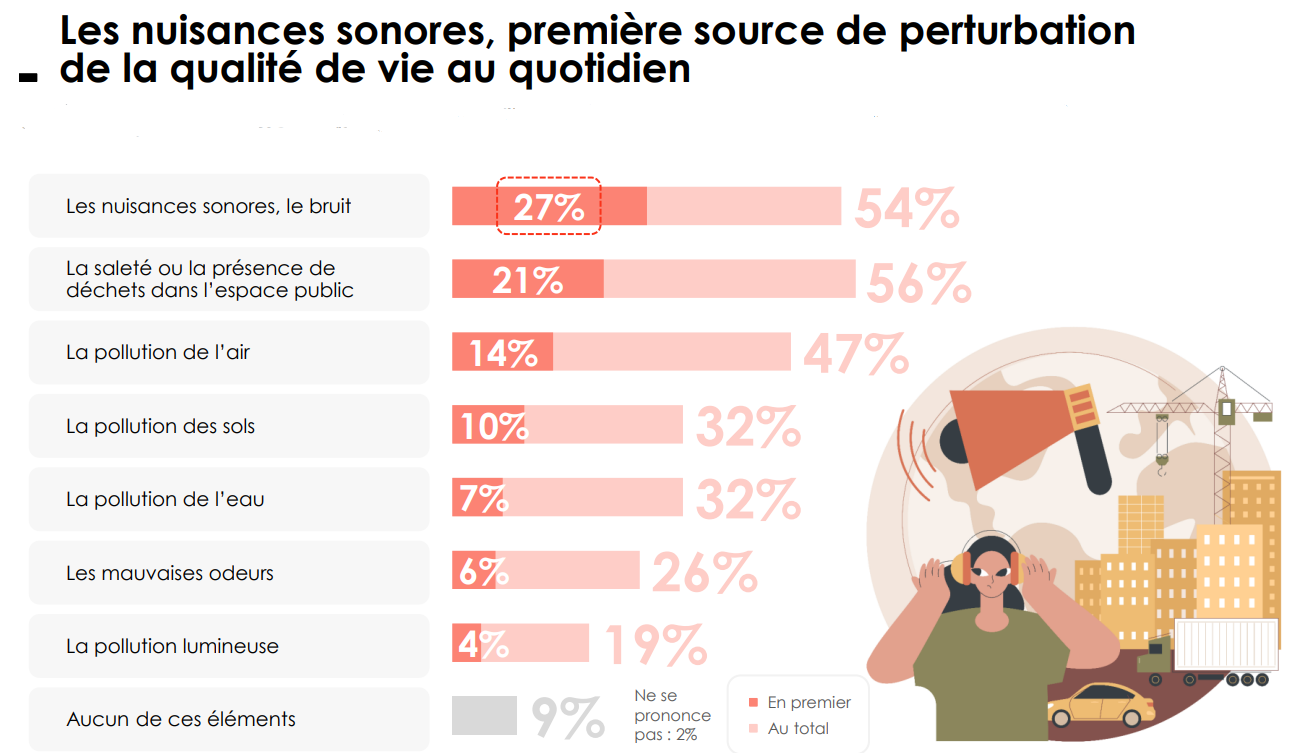

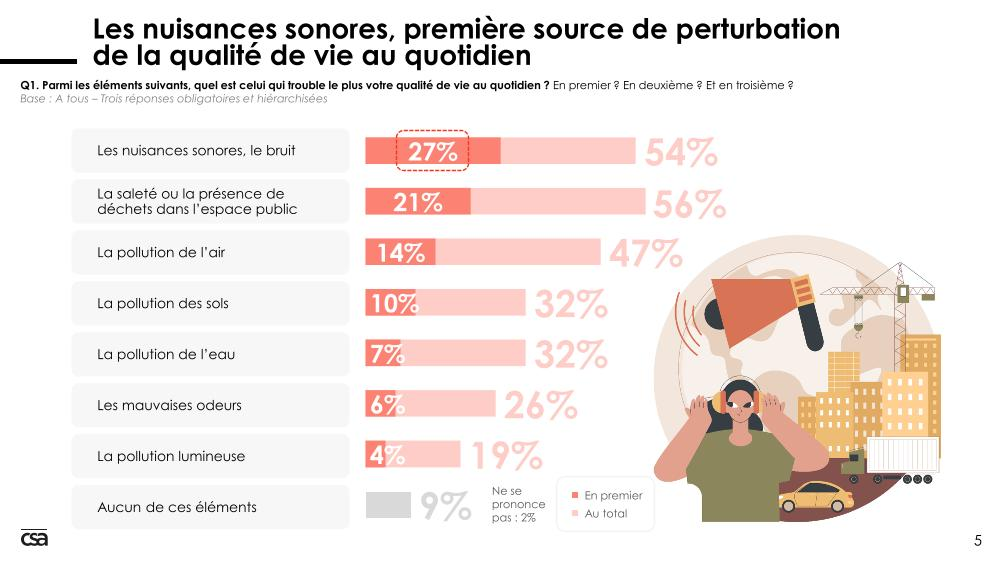

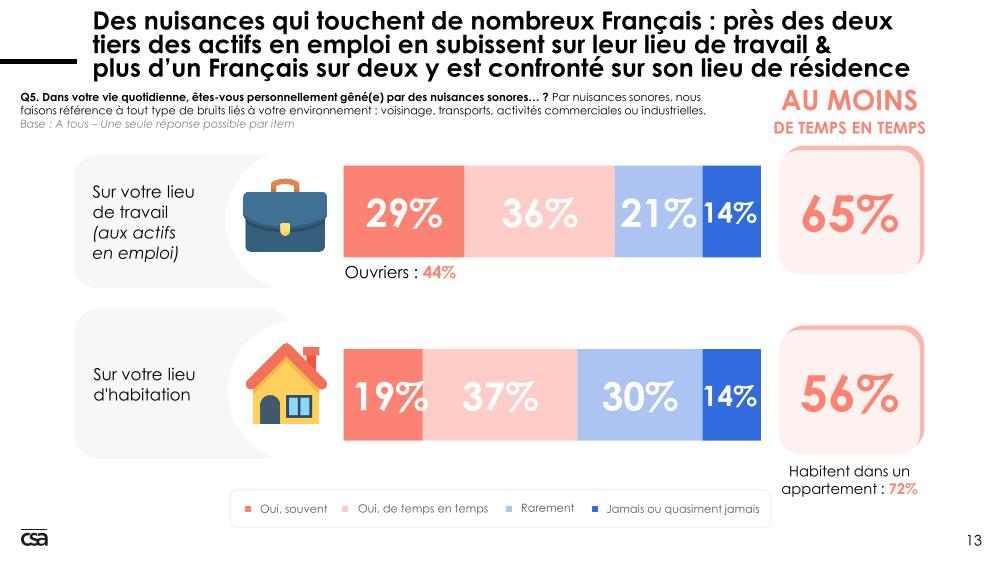

Pourtant, un sondage réalisé à l'initiative de la commission1(*) révèle que le bruit est en tête des préoccupations de 27 % des Français sondés, devant d'autres perturbations quotidiennes comme les déchets dans l'espace public ou les pollutions de l'air, des sols et des eaux.

Près de la moitié de nos concitoyens se considèrent en effet exposés au bruit des transports à leur domicile ou sur leur lieu de travail, notamment en milieu urbain. Pour autant, le bilan des politiques publiques de lutte contre le bruit des transports fait apparaître que les moyens juridiques et humains déployés pour répondre à cette problématique de santé publique ne sont pas à la mesure des enjeux. Les outils réglementaires nationaux, largement perfectibles et faiblement opérationnels, s'écartent des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Les référentiels utilisés sont inadaptés, et les publics les plus exposés ne bénéficient pas d'un accompagnement suffisant pour mieux s'isoler du bruit.

Face à ce constat réaliste, la commission a adopté à l'unanimité 22 recommandations, pour renforcer l'efficacité de la lutte contre le bruit causé par les transports et, ainsi, mieux protéger la santé de nos concitoyens. Elle juge indispensable l'élaboration d'un plan national pour protéger les populations vivant dans les lieux les plus exposés au bruit, les « points noirs de bruit ». Elle appelle également de ses voeux :

- une adaptation de notre réglementation pour mieux protéger les riverains des infrastructures de transports routiers, ferroviaires et aériens ;

- une vigilance particulière par rapport au secteur du transport routier, principale source d'exposition au bruit causé par les transports.

I. LE BRUIT LIÉ AUX TRANSPORTS : UNE POLLUTION AUX EFFETS SANITAIRES MAJEURS

A. UN FRANÇAIS SUR DEUX EST EXPOSÉ AU BRUIT LIÉ AUX TRANSPORTS

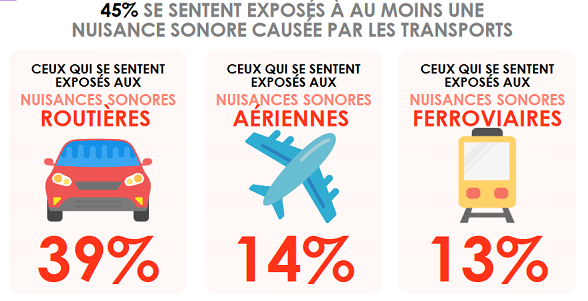

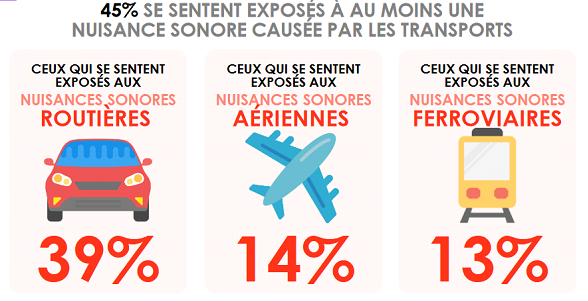

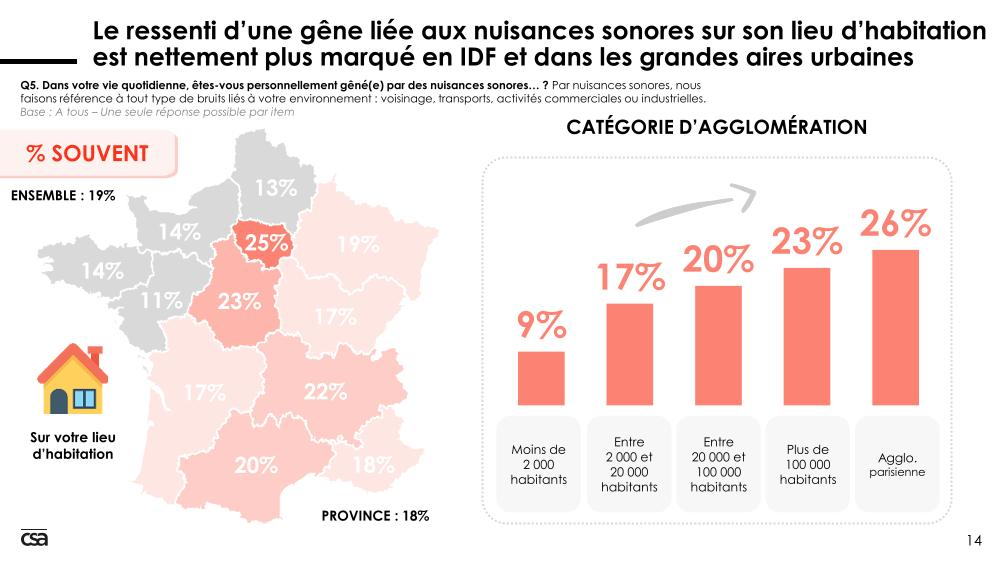

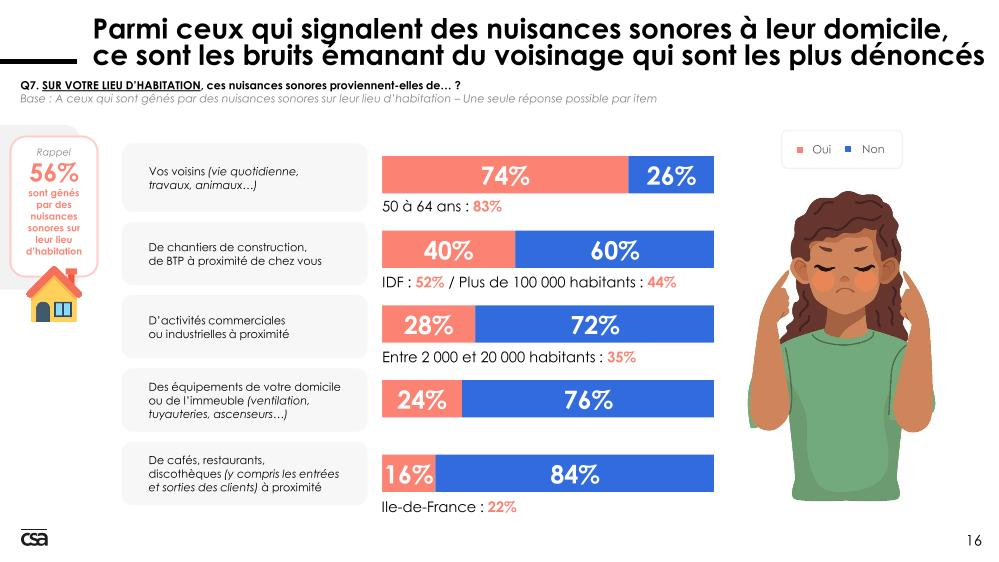

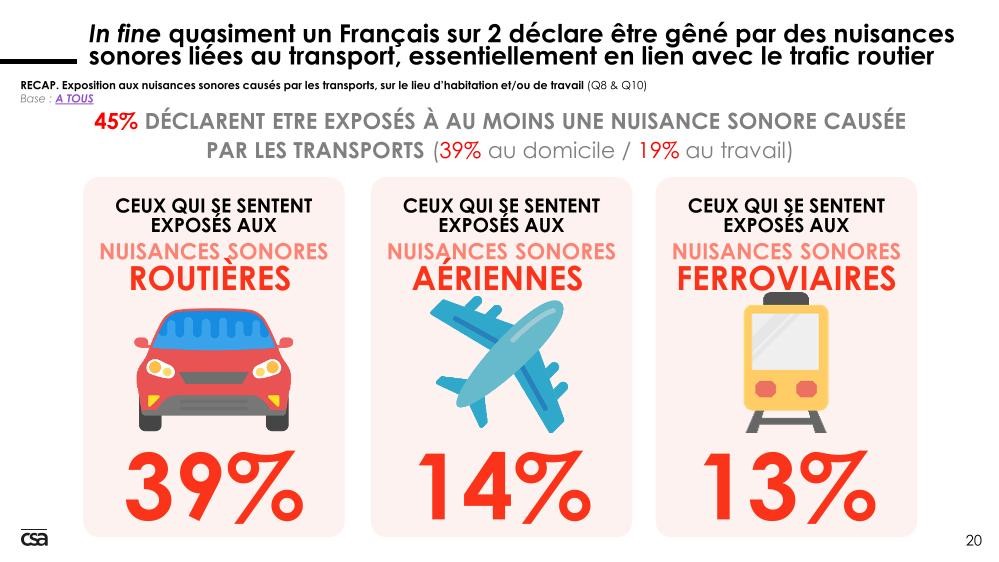

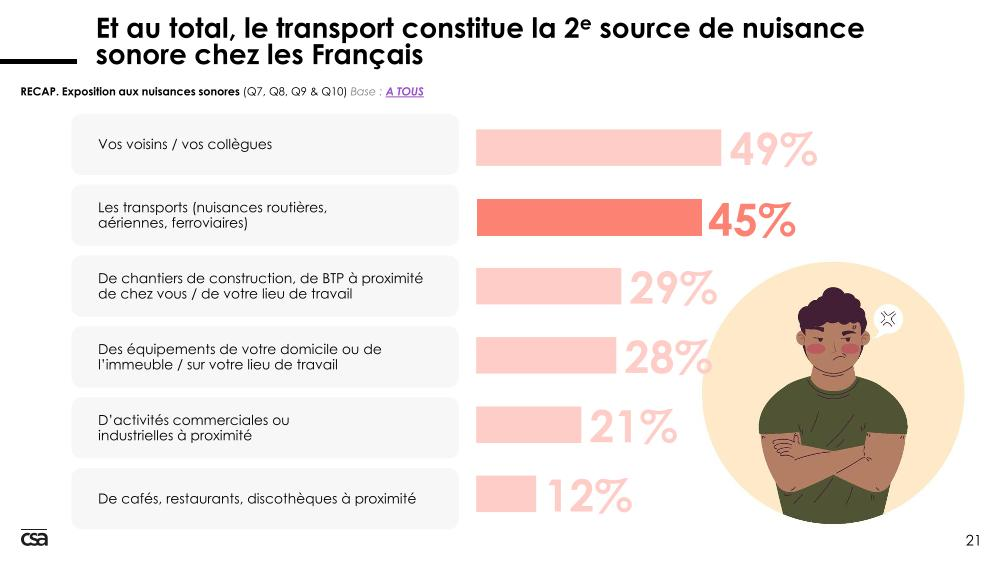

Le sondage réalisé pour le compte de la commission révèle que l'exposition aux bruits engendrés par les transports affecte environ 45 % des Français. La gêne ressentie liée les pollutions sonores varie d'une génération à une autre, ainsi pour la tranche d'âge des 35-49 ans, elle est particulièrement aiguë.

La perception des pollutions sonores et de la gêne en résultant dépend en effet largement de l'âge et du lieu de vie.

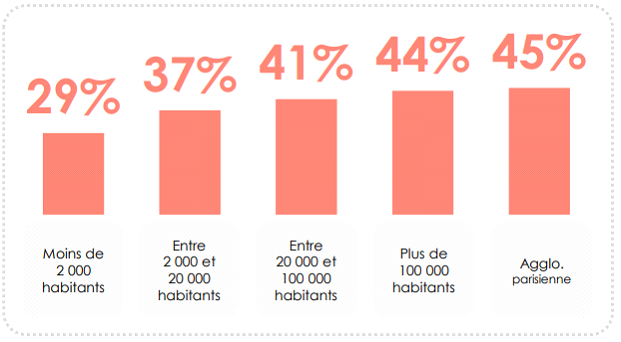

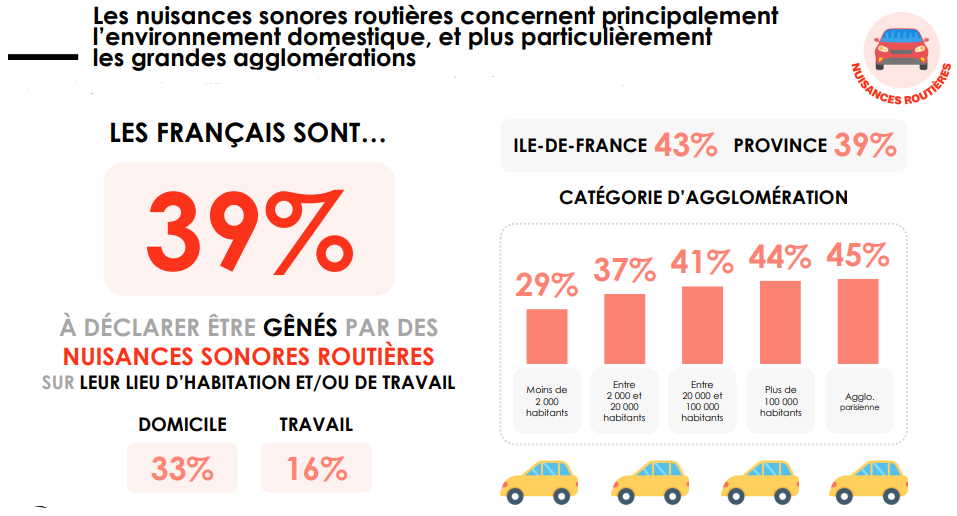

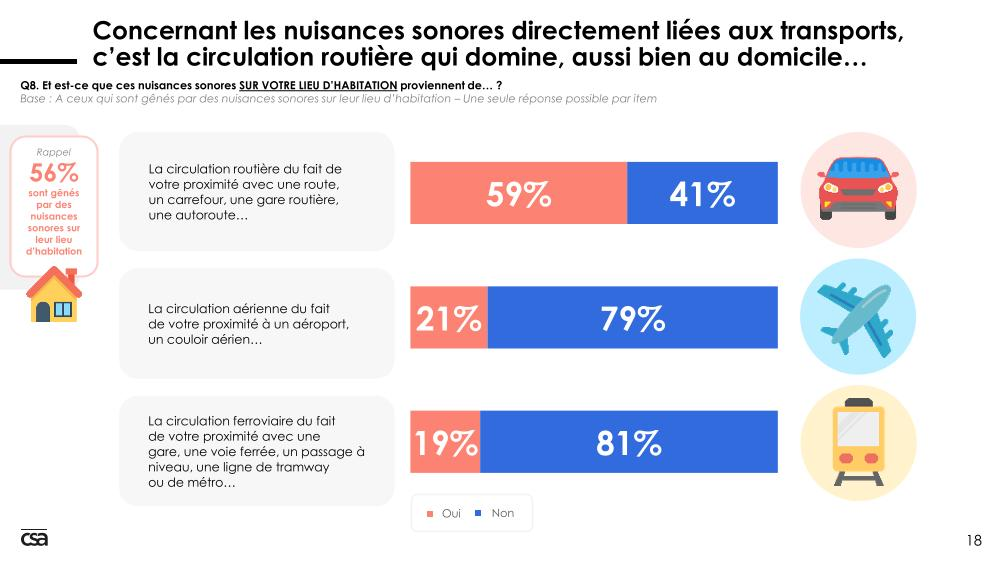

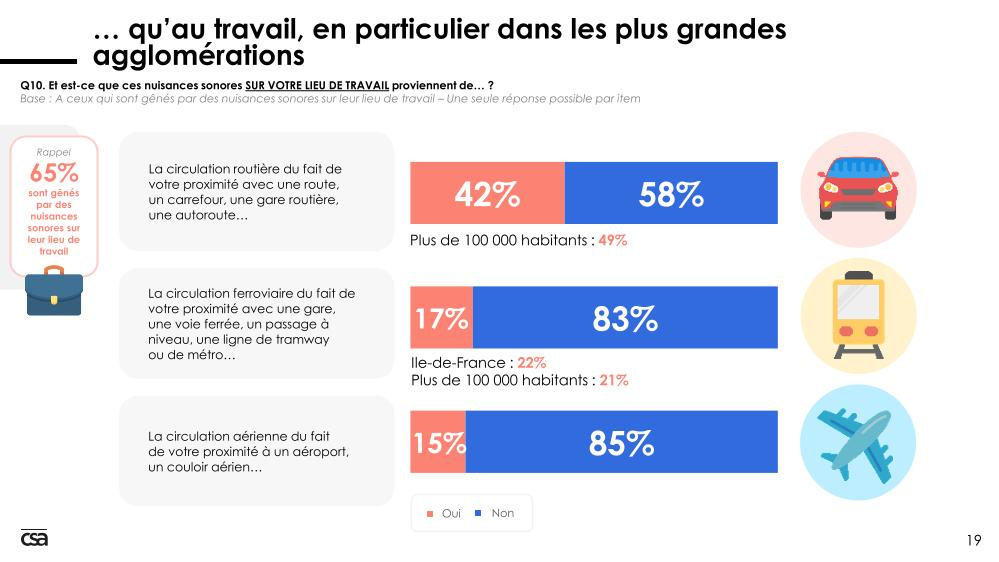

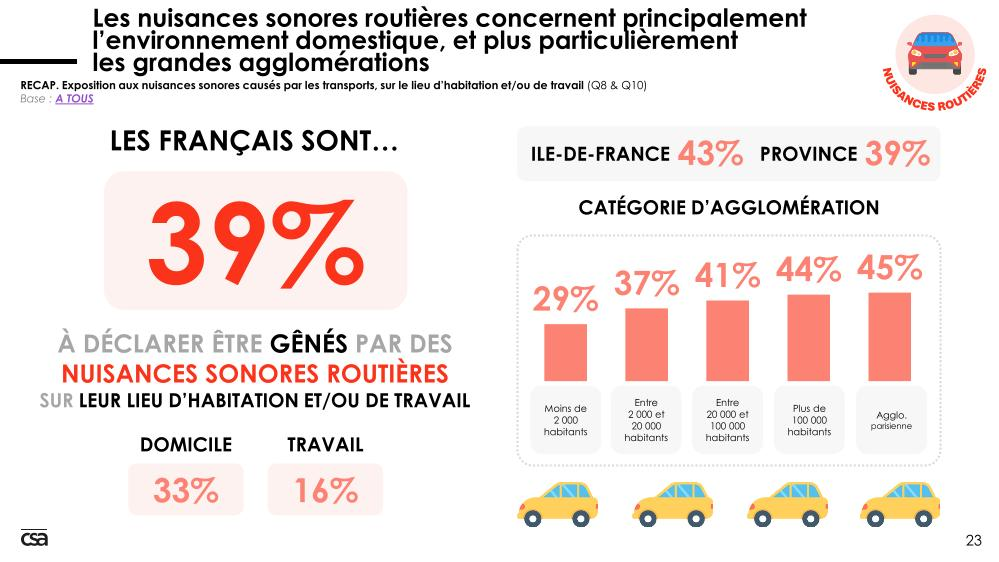

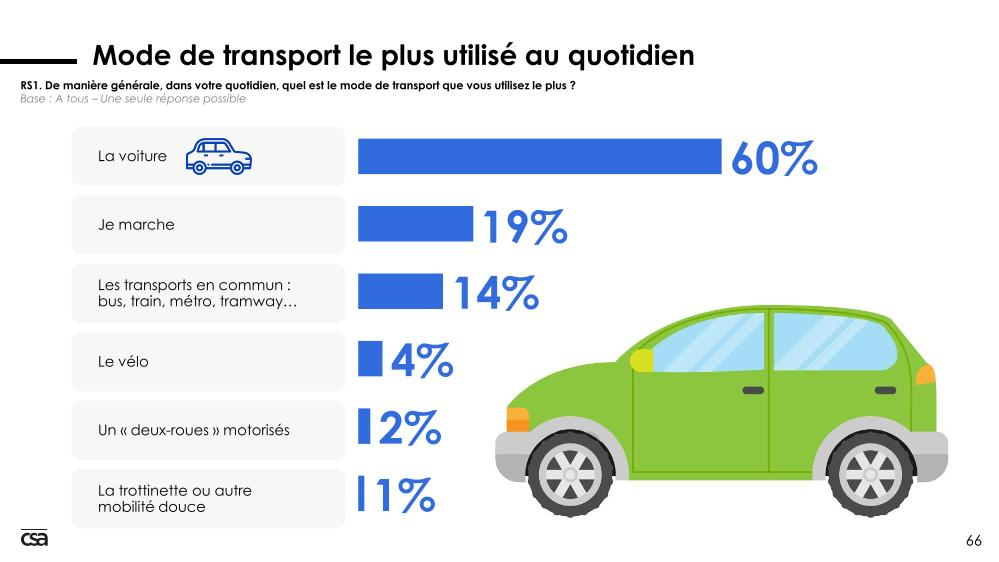

Part de la population se déclarant exposée aux nuisances sonores routières selon la taille de l'agglomération

Le transport routier - deux-roues, voitures, poids-lourds - est identifié par le sondage comme la principale source de pollutions sonores. Les causes sont évidentes : c'est en effet le premier mode de transport des Français, le bruit généré par ce mode de transport est donc massif : le réseau routier dessert l'ensemble du territoire, à la différence du trafic aérien et ferroviaire, concentré à proximité des aéroports et des voies de chemin de fer.

L'exposition aux pollutions sonores est particulièrement forte en milieu urbain et progresse avec la taille de l'agglomération, pour tous les modes de transport.

Source : Sondage réalisé à la demande de la mission d'information

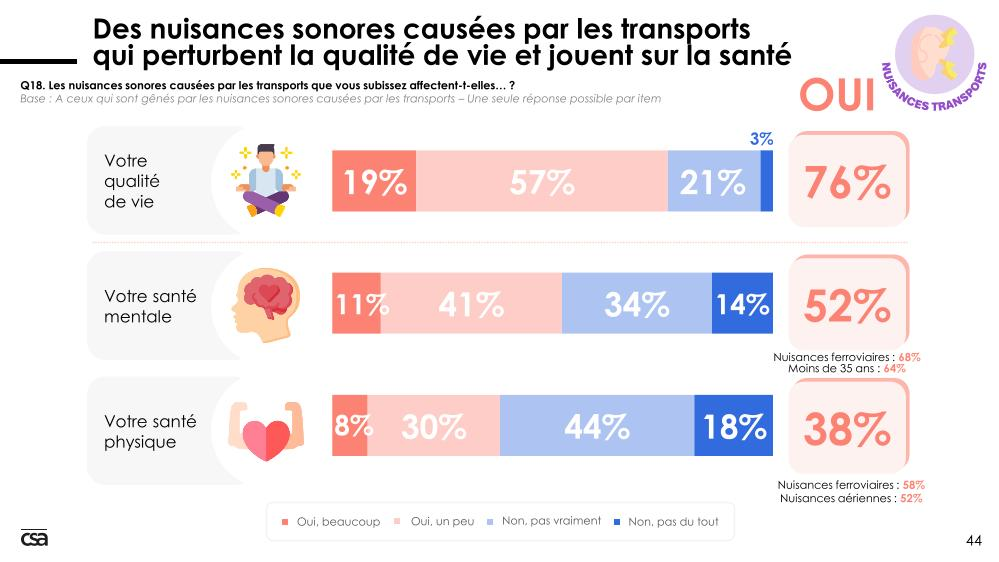

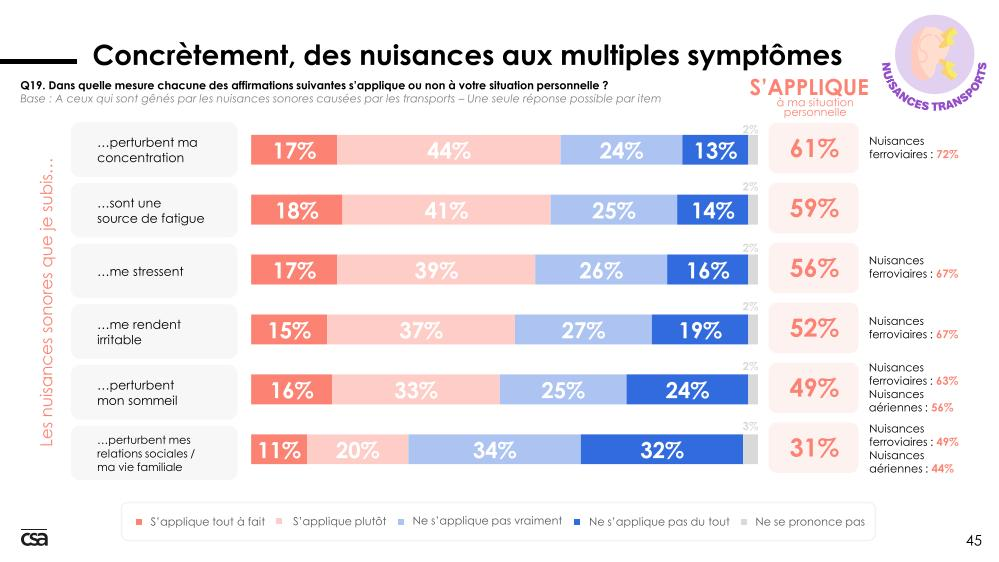

B. LE BRUIT CAUSÉ PAR LES TRANSPORTS AFFECTE LA SANTÉ DES POPULATIONS EXPOSÉES

Les effets sanitaires du bruit causé par les transports justifient de l'appréhender non comme une nuisance, mais comme une véritable « pollution ».

Ses impacts négatifs multiples sur la santé touchent toute la population ainsi que l'a mis en avant l'Organisation mondiale pour la santé (OMS) : perturbations du sommeil, troubles de l'apprentissage chez l'enfant, risque accru d'infarctus du myocarde, hypertension artérielle ou encore aggravation de risques de désordres psychologiques comme la dépression ou l'anxiété. Les coûts induits par les pollutions sonores sont difficilement quantifiables, mais certaines conséquences sont objectivées.

II. UNE RÉGLEMENTATION COMPLEXE ET PEU LISIBLE, EN MAL D'EFFICACITÉ

A. CARTES ET PLANS DE LUTTE CONTRE LE BRUIT : UN MAQUIS PEU OPÉRATIONNEL

Éparse et complexe, la réglementation de la lutte contre les pollutions sonores s'est forgée par strates successives, sans approche globale.

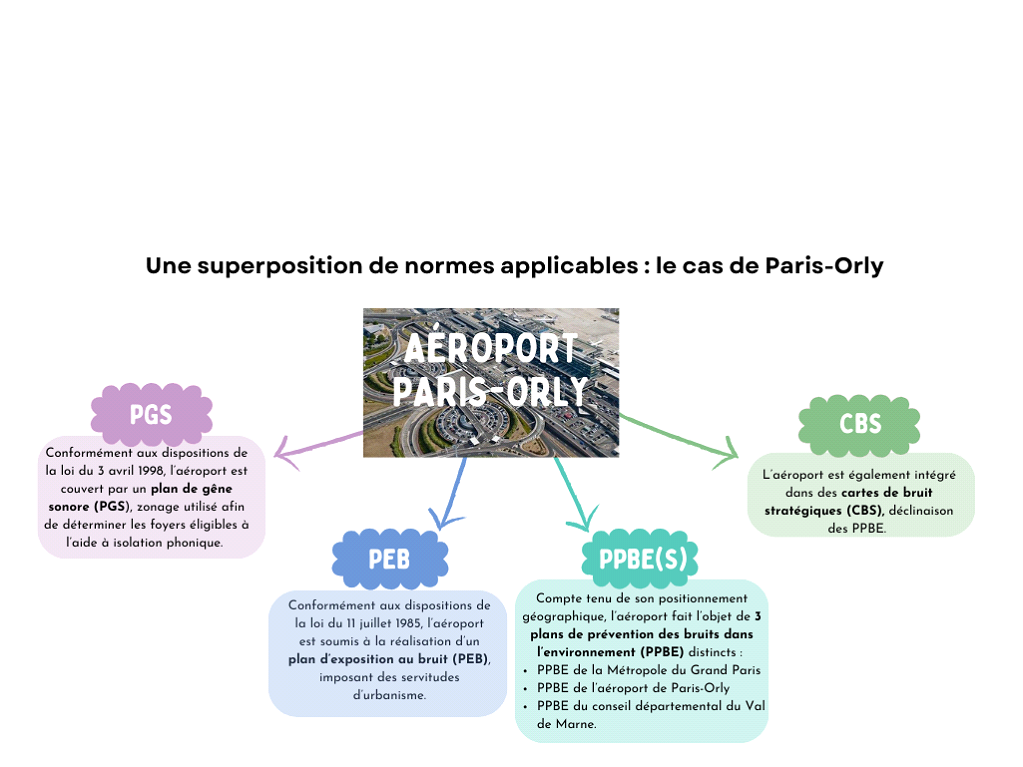

Le législateur s'est dans un premier temps, en 1985, borné à encadrer les émissions acoustiques du transport aérien, en créant :

- les plans d'exposition au bruit (PEB)2(*), qui délimitent des zones à proximité des aéroports soumises à des règles d'urbanisme limitant la construction de logements ;

- les plans de gêne sonore (PGS), qui ouvrent aux riverains résidant dans les zones exposées au bruit des aéroports le bénéfice d'une aide financière à l'isolation phonique de leur logement3(*).

Puis, une étape plus ambitieuse a été franchie avec la loi « bruit » du 31 décembre 1992 afin de prendre en compte l'ensemble du spectre des nuisances sonores. Ce texte est, d'ailleurs, toujours le cadre de référence en la matière. Cette loi définit un « classement sonore des voies » de transports terrestres les plus bruyantes et des obligations de protection des riverains situés à leur proximité.

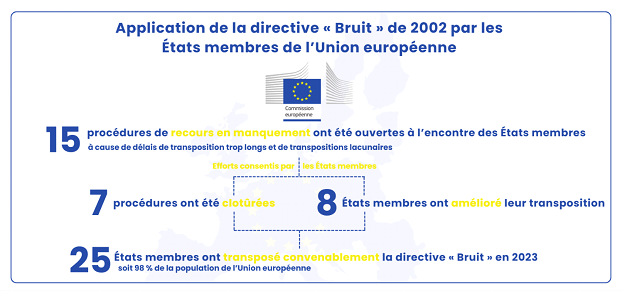

Enfin, la directive européenne « bruit » du 25 juin 20024(*) a invité les États membres à mettre en place une cartographie du bruit dans un périmètre déterminé (grandes agglomérations et à proximité des grandes infrastructures de transport) par le biais de cartes de bruit stratégiques (CBS). Des « plans de prévention des bruits dans l'environnement » (PPBE) visant la réduction du bruit ont également été définis pour mettre en oeuvre cette exigence européenne dans notre droit.

Force est de constater que ces outils se superposent sans qu'une remise à plat rationnelle et une réflexion d'ensemble aient été menées : un seul et même émetteur de bruit doit appliquer une multitude de normes.

Ainsi, les grandes infrastructures de transports terrestres sont répertoriées dans des CBS et dans le classement sonore des voies de transport terrestre. Cet enchevêtrement est source d'illisibilité et de complexité, car les indicateurs de bruit utilisés dans ces documents, applicables aux mêmes infrastructures, ne sont pas identiques.

Le cas des PPBE est révélateur de cette complexité. Les périmètres de plusieurs PPBE peuvent se chevaucher, notamment dans les grandes agglomérations. En outre, les mesures qui y figurent n'ont pas de valeur normative et leur non-respect ne fait l'objet d'aucune sanction. Il en résulte un manque d'appropriation de cet outil, perçu comme une contrainte administrative par les acteurs concernés. Un autre symptôme de ce faible intérêt pour les PPBE est que certains d'entre eux, obligatoires au regard du droit de l'Union européenne (UE), n'ont toujours pas été réalisés, si bien que la Commission européenne a ouvert une procédure de recours en manquement à l'encontre de la France.

Proposition : Rationaliser l'élaboration des PPBE sur un même territoire et en faire un outil stratégique de réduction du bruit et non un simple outil de reporting européen.

B. METTRE À JOUR NOS NORMES : UN IMPÉRATIF POUR LA SANTÉ DE LA POPULATION

Actuellement, les réglementations française et européenne utilisent des indicateurs énergétiques qui mesurent un niveau moyen annualisé de bruit.

Cette méthode, adaptée pour mesurer la gêne liée au bruit routier, se fonde sur une logique linéaire. Moins opérationnelle pour le transport ferroviaire et aérien, elle présente l'inconvénient de lisser les pics de forte intensité entrecoupés de silences. Pourtant, ces bruits sont gênants la nuit : ils perturbent la qualité du sommeil et méritent donc d'être pris en compte. Cette approche est en décalage manifeste avec la gêne ressentie par les riverains. À titre d'exemple, une voie ferroviaire comptant moins de 50 trains par jour n'est pas considérée comme une installation bruyante.

La loi d'orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 20195(*) a prévu, pour mesurer le bruit ferroviaire, le recours à des indicateurs dits événementiels, qui prennent en compte l'intensité et le nombre d'événements sonores : ils permettent d'éviter d'appréhender de la même façon un bruit moyen et durable et des pics de bruit répétés. Cet instrument est expérimenté depuis 2022 pour le transport ferroviaire. Le transport aérien fait l'objet d'une démarche analogue depuis 2023. Pour l'heure, ces expérimentations n'ont pas encore permis la définition d'indicateurs fiables en raison des difficultés techniques rencontrées.

Proposition : Appliquer pleinement la loi d'orientation des mobilités (LOM) avec la fixation d'un calendrier précis pour les prochaines phases d'expérimentation d'indicateurs événementiels et la réalisation d'études de santé publique.

En outre, l'OMS a défini en 2018 des seuils au-delà desquels l'exposition au bruit des transports est nocive pour la santé. Les plafonds définis dans la réglementation française sont moins disant par rapport aux indicateurs internationaux. Cet écart entre notre droit et les recommandations de l'OMS est peu satisfaisant. Cependant, l'application stricte de ces exigences aux nouveaux projets d'infrastructures de transport semble difficile à envisager dans l'immédiat, au risque d'empêcher le développement de projets indispensables au report modal et au respect de nos engagements climatiques.

Pour les rapporteurs, ce principe de réalité ne doit pas, pour autant, justifier l'inaction réglementaire. Si la définition de nouveaux seuils réglementaires à brève échéance alignés sur ceux établis par l'OMS n'est pas encore possible, des études d'impact pourraient amorcer des évolutions souhaitables de la réglementation. Dans un souci de pragmatisme, cette mise à jour pourrait s'appliquer aux nouvelles infrastructures et aux modifications significatives des infrastructures existantes.

Proposition : Mettre en cohérence les seuils réglementaires de niveaux de bruit des transports par référence aux seuils de l'OMS sur la base des résultats d'études d'impact de faisabilité.

En complément :

- introduire des zones d'ambiance sonore très modérée avec des seuils de bruit plus exigeants à respecter pour les nouvelles infrastructures de transport ;

- introduire un seuil de bruit pour la soirée, intermédiaire entre les seuils applicables le jour et la nuit pour les nouvelles infrastructures de transport.

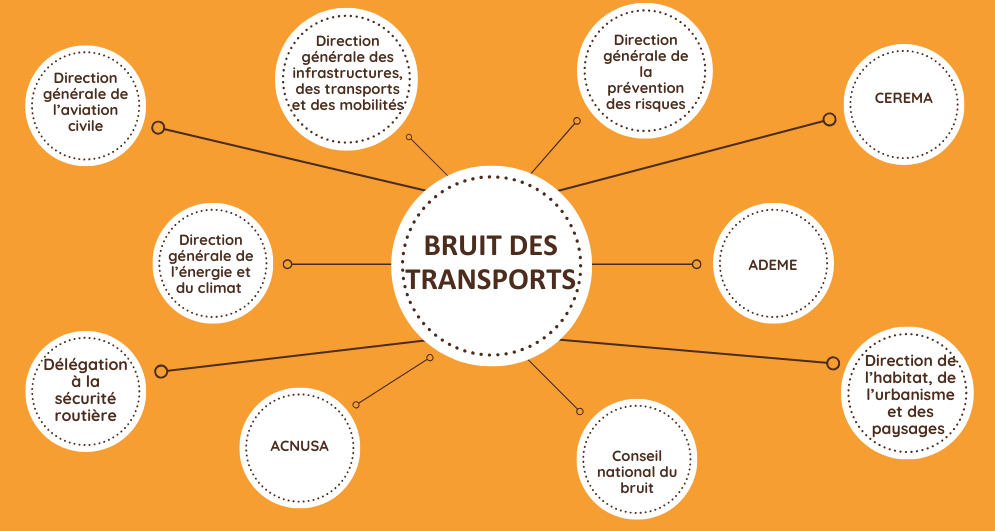

III. UN PILOTAGE À VUE QUI NUIT À L'EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES DE PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS AU BRUIT

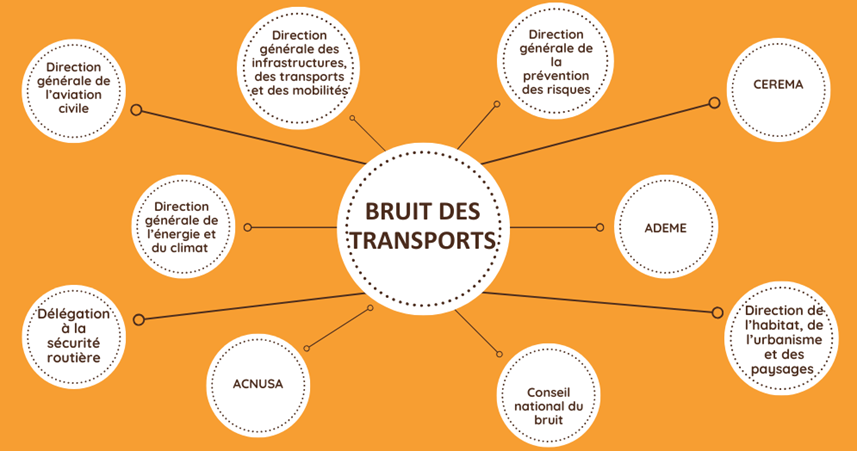

La prévention de l'exposition des populations au bruit des transports mobilise une dizaine d'administrations et opérateurs de l'État.

La mission du bruit et agents physiques, entité de la direction générale de la prévention des risques (DGPR) assure le pilotage et la coordination de tous ces acteurs. Les moyens humains qui lui sont alloués sont modestes, trois agents en équivalent temps plein. Eu égard à la diversité des actions et à la technicité des enjeux ainsi qu'au nombre d'acteurs en présence, ce service est sous-dimensionné pour s'acquitter de sa mission stratégique de pilotage dans de bonnes conditions.

Proposition : Redéployer des moyens humains au profit de la DGPR pour renforcer l'efficacité du pilotage de la politique de lutte contre le bruit.

À l'échelle des territoires, la gouvernance de la prévention du bruit est également inadaptée : elle implique de nombreux acteurs locaux dans les collectivités territoriales (conseils régionaux et départementaux, communes et EPCI) et les administrations déconcentrées (préfectures départementales et régionales, directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, directions départementales des territoires). Un observatoire régional du bruit fédérant ces acteurs n'existe que dans deux régions : en Île-de-France, avec BruitParif, et en région Auvergne-Rhône-Alpes avec Acoucité, l'observatoire de l'environnement sonore de la Métropole de Lyon.

Le bruit est un sujet éminemment technique, à forts enjeux scientifiques et juridiques au demeurant complexes. La dispersion des compétences engendrée par une gouvernance éclatée limite les capacités d'action des acteurs publics.

Un regroupement des moyens humains des services déconcentrés de l'État à l'échelle régionale et un renforcement de leur coordination avec les collectivités territoriales serait souhaitable. Cette mise en commun des compétences permettrait d'en éviter l'émiettement, source d'une perte d'efficience de l'action.

Proposition : Regrouper à l'échelle régionale les moyens humains et techniques de lutte contre le bruit et généraliser la mise en place d'observatoires régionaux du bruit afin de renforcer et mutualiser les compétences territoriales.

IV. UNE POLITIQUE DE LUTTE CONTRE L'EXPOSITION AU BRUIT LIÉ AUX TRANSPORTS AUX RÉSULTATS INSUFFISANTS

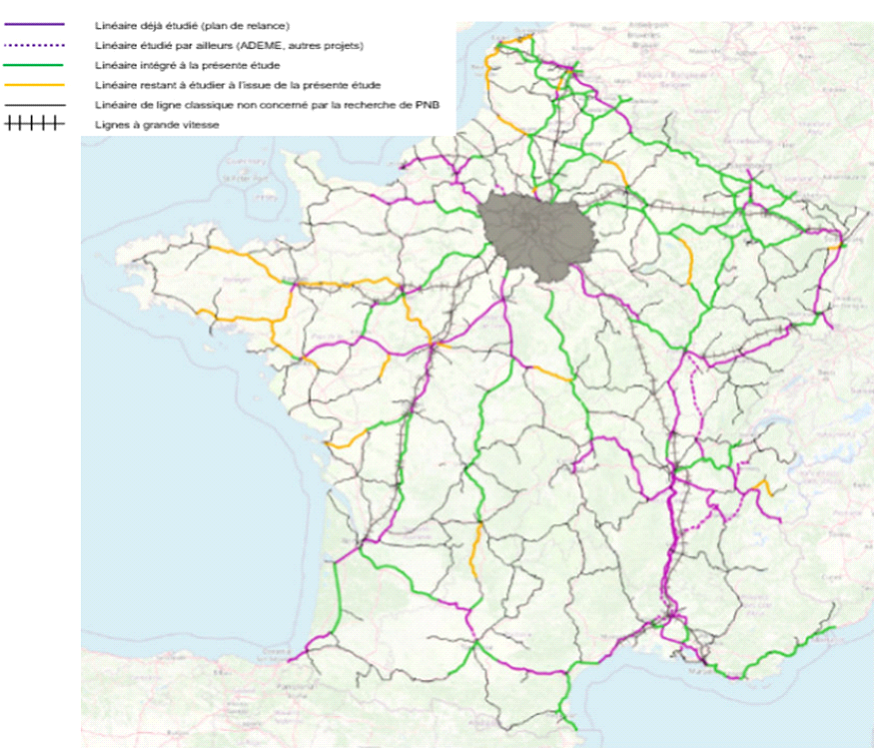

A. L'ÉCHEC DE LA LUTTE CONTRE LES POINTS NOIRS DE BRUIT

Source : Le Parisien

Les zones les plus exposées au bruit des transports terrestres sont appelées points noirs de bruit (PNB).

Depuis 1984, puis au début des années 2000 et en 2009, des plans visant à les résorber en isolant les logements ou en modernisant les infrastructures de transports ont été déployés. Les moyens budgétaires n'ont pas été suffisamment mobilisés, ainsi qu'en atteste la diminution progressive des crédits consacrés à la résorption des PNB, principale cause de l'échec des politiques en la matière6(*).

Ainsi, en 2017, sur 53 000 PNB ferroviaires, SNCF Réseau en a traité seulement 2 200. Quant aux axes routiers, on estimait alors à 850 000 les logements situés sur un PNB routier à protéger. Or, le plan bruit de l'Ademe mené entre 2009 et 2015 n'a permis de protéger que 3 324 logements sur le même stock. On dénombrerait donc près de 900 000 PNB liés aux transports terrestres selon le Cerema, mais le rythme atone du traitement de ce stock ne permet pas, à ce stade, d'envisager une amélioration substantielle de la situation.

De surcroît, les pouvoirs publics ne disposent malheureusement pas d'une base de données identifiant finement l'ensemble des PNB. Un recensement est donc urgent car il constitue un préalable à la définition d'un plan national de traitement en vue de financer presque intégralement les travaux pour les riverains. Un tel plan répondrait à un impératif de santé environnementale, en application du principe « pollueur-payeur ».

Proposition : Lancer un plan de résorption des PNB, à partir d'une cartographie préalable des zones concernées, par redéploiement de financements budgétaires, et d'une meilleure prise en charge des travaux d'insonorisation.

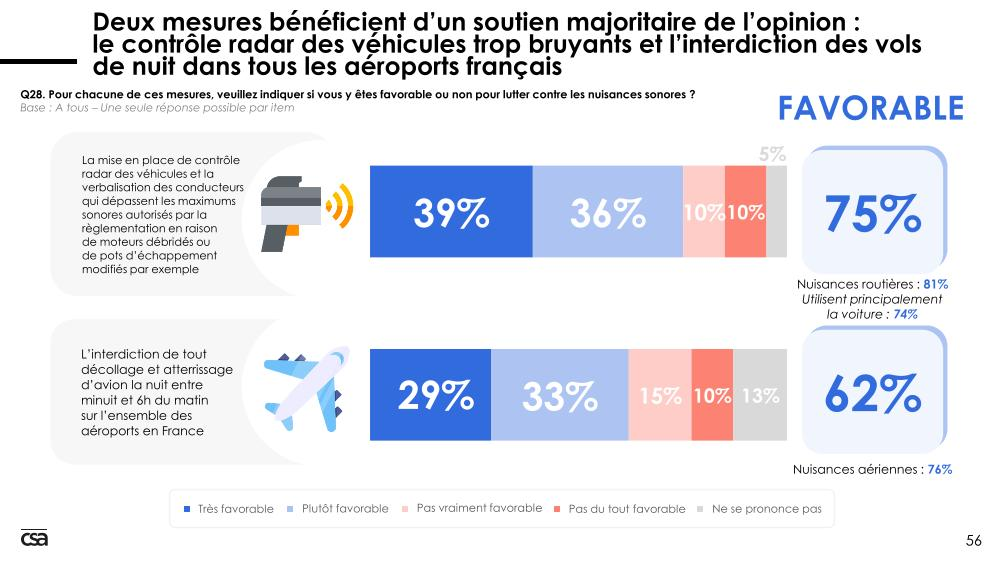

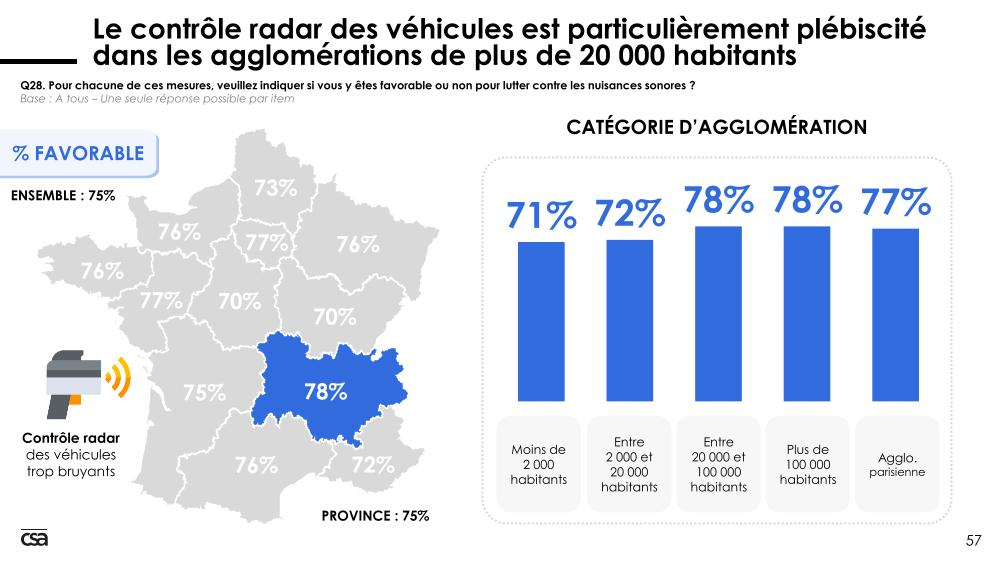

B. LUTTE CONTRE LE BRUIT ROUTIER : INTENSIFIER LA RIPOSTE

Deux modes de transports routiers sont particulièrement émetteurs de bruits : les deux-roues motorisés (2RM) et les poids lourds. Des radars sonores ont été déployés depuis la LOM de 2019 dans plusieurs territoires, notamment à Paris, dans le cadre d'une expérimentation pilotée par la DGPR. Le constat est sévère : rue d'Avron, dans le XXe arrondissement de Paris, 166 véhicules en moyenne par jour dépassent les 83 dB. Or, à partir de 80 dB, la durée d'exposition à la source de bruit devient un facteur important de risque.

« Les nuisances sont dues à des deux-roues aux pots d'échappement non conformes ainsi qu'à leur vitesse inadaptée. Et surtout à l'absence de contrôle des forces de l'ordre. »

Un répondant au sondage CSA réalisé pour le compte de la commission

Les rapporteurs ont eu l'opportunité en avril dernier d'expérimenter in situ7(*) la mise en oeuvre de ce dispositif prometteur, qui aurait un effet dissuasif sur les comportements de conduite excessivement sportive et agressive dans les agglomérations, responsables d'intenses pics de bruits.

Proposition : Déployer des radars sonores sur l'ensemble du territoire, une fois la phase d'expérimentation terminée et évaluée.

Appréhender le bruit causé par un véhicule en circulation est un impératif. Dans ces conditions, la commission estime nécessaire de remédier au décalage entre les seuils sonores réglementaires d'homologation des véhicules (obtenu à partir d'un test en mouvement) et les valeurs renseignées sur les papiers d'immatriculation des véhicules (mesurées lors d'un test à l'arrêt), utilisées pour verbaliser les véhicules trop bruyants.

Proposition : Faire converger les seuils réglementaires établis pour l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule avec les valeurs utilisées pour l'immatriculation du véhicule.

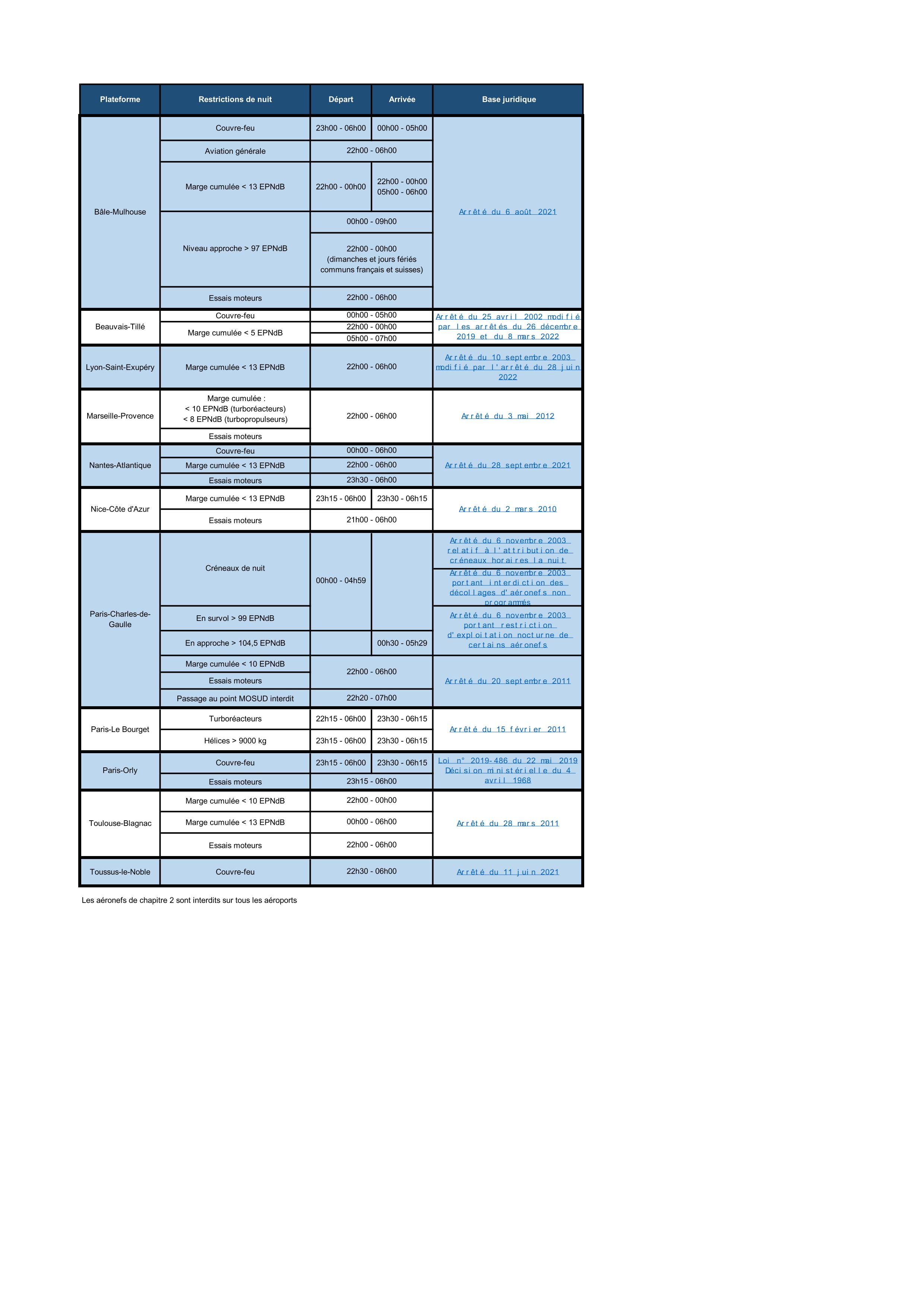

C. BRUIT AÉRIEN : AGIR POUR PROTÉGER LES RIVERAINS LA NUIT ET RÉPONDRE AUX PERTURBATIONS LOCALES

Les évolutions récentes du trafic aérien, marquées par un accroissement du trafic en soirée et tôt dans la matinée en raison de l'essor des compagnies aériennes à bas coûts, méritent d'être prises en compte dans la politique de lutte contre le bruit.

Une actualisation de la réglementation applicable au trafic aérien pour appréhender la permanence de l'exposition des riverains au bruit aérien, en particulier nocturne, est souhaitable.

Certains aéroports situés à proximité immédiate de zones densément urbanisées à l'instar de Toulouse-Blagnac, Nantes Atlantique et Paris-Orly exigent une attention particulière à l'égard de la population qui réside aux alentours. L'extension au trafic aérien de mesures de couvre-feu serait la solution la plus efficace. Il faut cependant veiller à ce que la mise en place d'un tel encadrement n'ait pas de conséquences économiques et sociales disproportionnées.

Proposition : Renforcer le couvre-feu en vigueur dans certains aéroports situés à proximité immédiate de zones densément urbanisées.

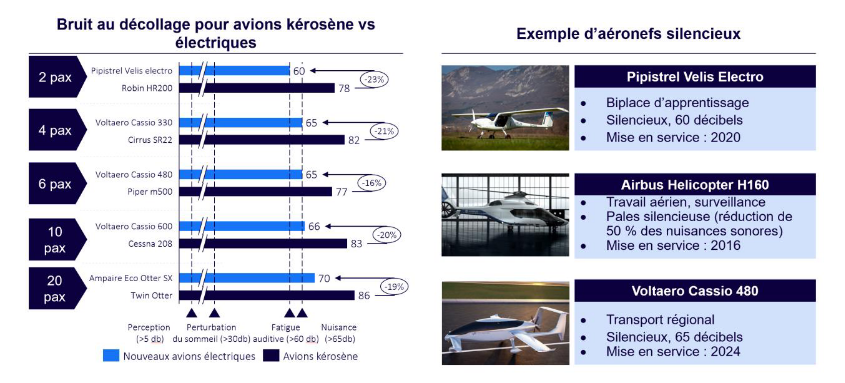

Enfin, réglementer les activités des aérodromes de loisir ou d'entraînement ne doit plus être un tabou.

Seuls quatre aérodromes sont soumis à des restrictions d'exploitation. Or, 5 % des Français sont gênés sur leur lieu de vie ou au travail par les nuisances sonores qu'ils émettent. Les communes de petite taille comptent parmi les plus pénalisées par ces nuisances.

Proposition : Mieux encadrer l'aviation de loisir et de formation en plaçant le maire au coeur de la décision : lui donner la faculté de définir des niveaux sonores maximaux pour les aéronefs utilisés et des plages horaires de restriction d'exploitation des plateformes.

I. L'EXPOSITION AU BRUIT DES TRANSPORTS : UN SUJET DE SANTÉ PUBLIQUE AU COEUR DES PRÉOCCUPATIONS DES FRANÇAIS

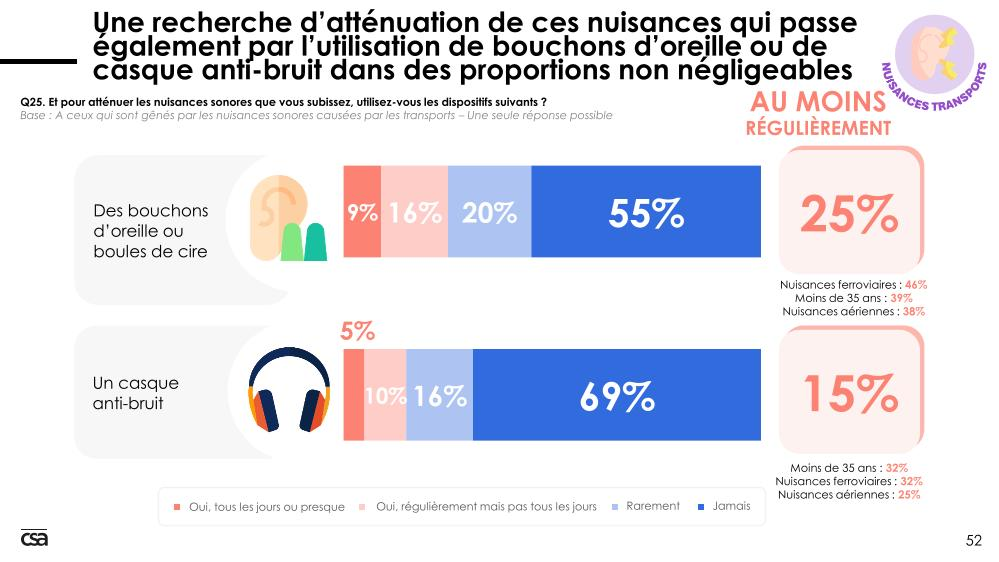

Le monde moderne a radicalement changé notre appréhension et notre perception du bruit. Alors que le silence était une vertu solidement ancrée dans nos sociétés comme un moment d'élévation spirituelle propice à la réflexion - ce qui poussait les moines anachorètes à se murer dans le silence ou les prêtres orthodoxes à pratiquer l'hésychasme - ce temps suspendu est devenu un produit de luxe.

Il convient toutefois de distinguer entre le bruit recherché ou voulu et le bruit subi, qui devient alors une nuisance sonore. Le tumulte des scènes de liesse et des grands rassemblements - culturels et sportifs notamment - peut être directement recherché pour la vitalité et l'effervescence qui en découlent. A contrario, le bruit, lorsqu'il est subi, revêt rapidement les caractéristiques d'une nuisance, dont l'intensité varie en fonction de nombreux facteurs.

À l'occasion de la pandémie de covid-19, en 2020, les populations confinées, l'arrêt de la circulation de masse des véhicules légers, le recul des vols commerciaux et la réduction drastique de circulation des trains ont remis au goût du jour les bienfaits du silence. Désormais, cette recherche du silence perdu se manifeste dans des objets du quotidien : écouteurs et casques à réduction de bruit active ou encore bouchons d'oreilles. Ces outils tentent alors d'atténuer les effets de nuisances sonores devenues omniprésentes et parfois insupportables aux populations.

Ces sons du quotidien, le bruit de la voiture, du passage du train sur les voies de chemin de fer qui jouxtent les habitations, des réacteurs de l'avion qui effectue sa descente dans son couloir aérien, des infrastructures de transports collectifs, ne sont pas anodins.

Les rapporteurs de la mission d'information ont souhaité s'intéresser aux désagréments liés aux transports avec trois priorités :

- ne pas s'en tenir à dresser un état des lieux du bruit causé par ces mobilités, mais aussi faire état des effets des nuisances sonores sur la santé de la population - sujet de préoccupation vive chez les Français ;

- ne pas contribuer à l'inflation normative mais plutôt proposer des pistes de simplification du droit existant et veiller à la bonne application des normes applicables ;

- enfin, ils ont voulu esquisser des pistes d'amélioration pour que ce sujet soit davantage pris en compte dans nos politiques publiques.

A. L'EXPOSITION AU BRUIT, NOTAMMENT NOCTURNE, UNE CAUSE DE BAISSE DE L'ESPÉRANCE DE VIE EN BONNE SANTÉ

Au cours de leurs travaux, les rapporteurs de la mission d'information ont été exposés à une difficulté sémantique. Certains acteurs regardent le bruit causé par les transports comme une simple « nuisance » tandis que d'autres retenaient une approche plus maximaliste en estimant que ce bruit peut être considéré comme une véritable « pollution ».

C'est cette dernière approche que vos rapporteurs ont finalement retenue, les incidences du bruit sur la santé humaine et sur l'environnement de manière générale, ont plaidé en faveur d'une telle définition. En conséquence, il convient d'appréhender le bruit causé par les transports comme une « pollution sonore ».

1. Les pollutions sonores : un fardeau pour la santé physique, mentale et le bien-être

a) Une incidence majeure sur la santé des populations exposées

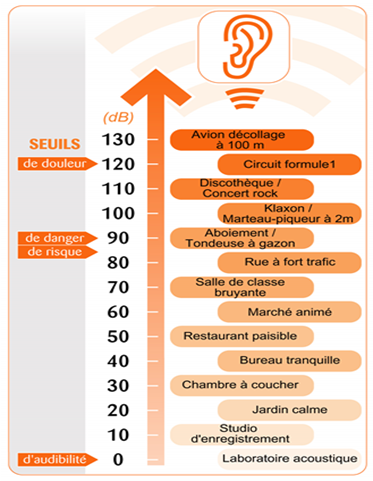

Le bruit peut représenter un double risque pour la santé humaine. D'une part, à partir d'environ 90 décibels, il peut entraîner des lésions auditives. D'autre part, il peut également entraîner des lésions dites « extra-auditives », sur la santé humaine de manière générale, qui sont plus difficiles à mesurer et évaluer. La mission d'information a principalement orienté sa réflexion sur ces lésions extra-auditives.

|

Le bruit causé par les transports se situe en effet généralement dans cette seconde catégorie de lésions. Il atteint rarement des seuils susceptibles de mettre en péril la qualité auditive d'un individu. Les effets sur la santé des bruits environnementaux - parmi lesquels figurent les bruits liés aux transports - sont aujourd'hui largement documentés. |

Source : Bruitparif

Dans un rapport de 2009 intitulé Burden of disease from environnemental noise, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) mettait en évidence plusieurs risques :

- des incidences immédiates telles que des perturbations du sommeil et des gênes quotidiennes ;

- des effets à moyen et long termes comme des troubles de l'attention et même des pathologies comme l'infarctus du myocarde, avec des effets spécifiques sur les enfants, en particulier des troubles de l'apprentissage scolaire.

Les nombreux travaux scientifiques sur ce sujet donnent une vision claire des risques associés aux nuisances sonores sur la santé humaine. Une étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) de décembre 2012 distingue les effets physiologiques extra-auditifs des effets psychosociologiques et comportementaux liés au bruit.

Les effets physiologiques sont nombreux :

- une dégradation subjective et objective de la qualité du sommeil. Un répondant au sondage réalisé à la demande de la commission a ainsi déclaré à propos du bruit lié aux transports : « Cela m'empêche de dormir correctement, même les fenêtres fermées. Lors d'une conversation, on ne s'entend plus parler. » ;

- un risque d'hypertension artérielle pouvant favoriser un accident vasculaire cérébral (AVC), l'infarctus du myocarde ou encore la maladie d'Alzheimer ;

- sur-sécrétion d'hormones du stress (cortisol) et un niveau élevé de glucocorticoïdes pouvant nuire au fonctionnement optimal de la mémoire ;

- aggravation de désordres mentaux tels que la dépression ou l'anxiété.

L'OMS a publié en 2018 des Lignes directrices relatives au bruit dans l'environnement dans la Région européenne, qui apportent des recommandations en vue de protéger la santé humaine de l'exposition au bruit, compte tenu des preuves scientifiques des effets du bruit sur la santé et le bien-être des individus. Les recommandations concernant le bruit des transports sont qualifiées par l'OMS de « fortes », ce qui traduit le haut degré de robustesse de la preuve scientifique des effets néfastes du bruit.

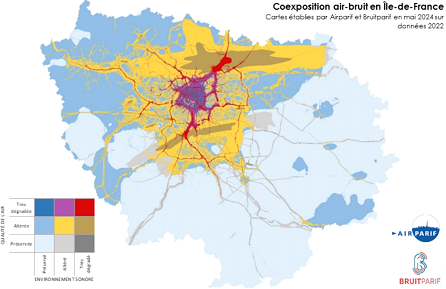

Le bruit emporte des effets sanitaires préoccupants sur la santé physique. Ils se conjuguent par ailleurs avec d'autres risques environnementaux, tels que le risque lié à la pollution de l'air, dont l'origine est étroitement liée aux transports.

|

Nuisances sonores et pollutions de l'air : les deux faces d'une même pièce ? La conjugaison des facteurs de risques liés à une coexposition air-bruit constitue un cocktail particulièrement nocif pour la santé humaine. Les victimes des nuisances sonores sont aussi généralement parmi les plus concernées par la pollution de l'air. Si toute la population est susceptible d'être concernée par cette dernière, force est de constater que les zones où le bruit causé par les transports est le plus fort sont aussi les espaces dans lesquels la pollution de l'air est la plus élevée. Ces deux pollutions constituent pour les personnes exposées une véritable double peine. En plus des risques physiologiques associés aux nuisances sonores précédemment évoqués, la pollution de l'air concourt au développement de maladies cardiovasculaires et respiratoires, au cancer du poumon et à une perte globale d'espérance de vie. Elle est responsable de 7 900 décès prématurés par an en Île-de-France, et près de 40 000 décès prématurés environ sur l'ensemble du territoire hexagonal. |

Des cartes produites par Bruitparif et Airparif en mai 2024 sur la région Île-de-France font état d'une nette superposition entre ces deux risques.

Source : BruitParif

Le bruit causé par les transports sur la santé humaine a également des effets psychologiques liés à la gêne qu'il induit, susceptible d'engendrer une dégradation de la capacité d'apprentissage ou encore des comportements agressifs. Pour l'un des répondants au sondage commandé par la commission, « les nuisances sonores impactent la santé mentale et par extension, la santé au global ».

Les rapporteurs soulignent que les effets psychologiques sont variables d'un individu à un autre et qu'ils sont multifactoriels. Il est donc plus délicat d'agir sur ces paramètres de santé mentale et de les quantifier.

Les effets sur la santé des nuisances sonores peuvent mener à une diminution de l'espérance de vie en bonne santé des populations exposées. Selon une étude de Bruitparif, intitulée Impacts sanitaires du bruit des transports au sein de l'agglomération parisienne, parue en 2019 « rapportées à l'individu, les évaluations réalisées donnent une valeur statistique moyenne de 10,7 mois de vie en bonne santé perdue du fait du bruit cumulé des transports »8(*).

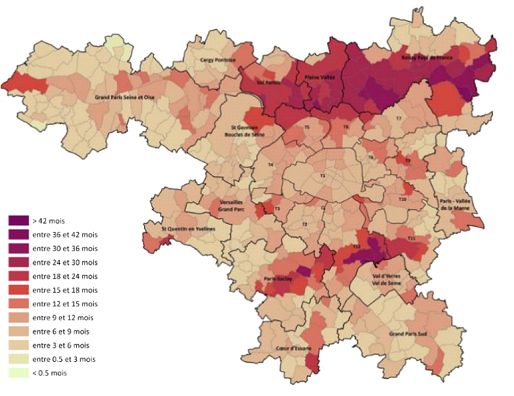

Les risques associés aux bruits causés par les transports sont inégalement répartis sur le territoire à toutes les échelles. Ainsi que l'illustre le graphique ci-après, les disparités intrarégionales et même locales sont fortes et dépendent de la proximité avec de grandes infrastructures de transport.

Carte représentant le cumul du bruit causé par les transports en année d'espérance de vie perdue

Source : Bruitparif

Lecture : Répartition par commune de mois de vie en bonne santé perdus par un individu sur une vie entière en raison du bruit cumulé des transports

Les associations et collectifs entendus par la mission d'information ont fait état des difficultés au quotidien, face à l'omniprésence du bruit causé par les transports. Ainsi, l'association septèmoise pour la réduction des nuisances de l'autoroute (Chutt) a décrit le calvaire quotidien vécu par les riverains de la route et le désarroi des habitants face à l'incapacité de l'État à proposer des solutions structurées, concertées et pertinentes.

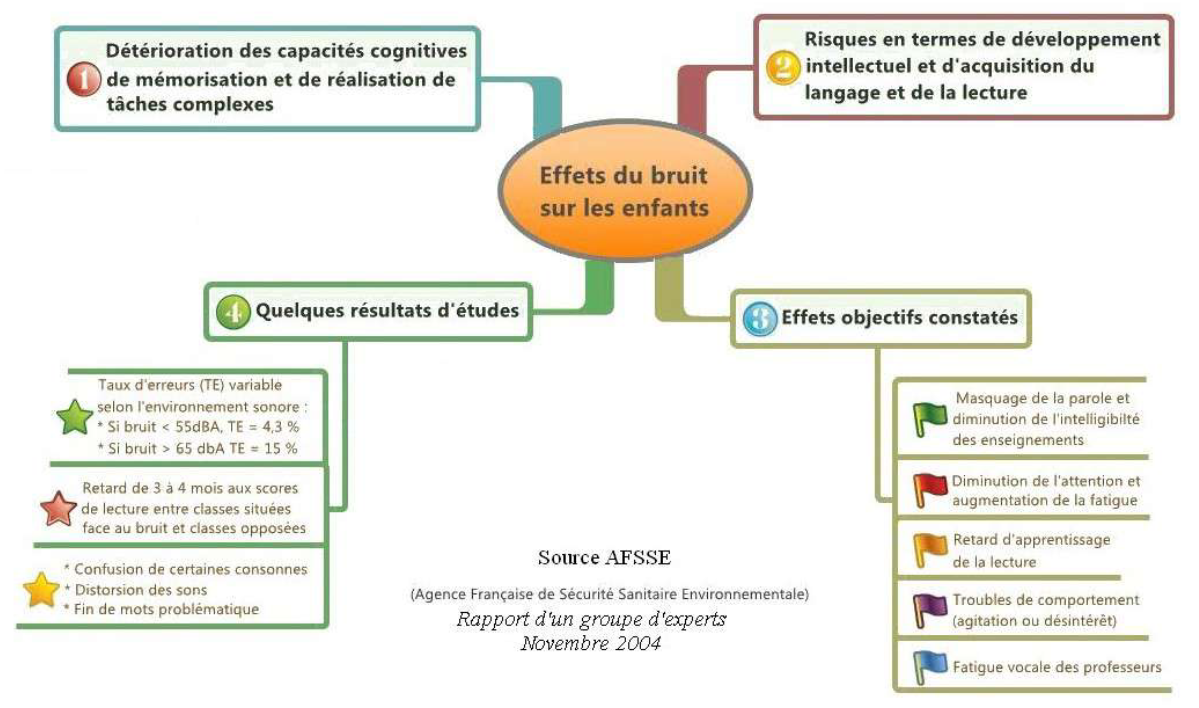

Le risque lié au bruit sur le développement de l'enfant est un enjeu de santé publique à part entière, d'autant plus que le développement cognitif d'un individu a lieu essentiellement durant la période de l'enfance.

Effets du bruit causé par les transports sur les enfants

Source : Agence française de sécurité sanitaire environnementale (ex-Anses)

Au regard des effets sanitaires du bruit sur la santé, la mission d'information estime que le bruit causé par les transports doit faire l'objet d'une attention renforcée des pouvoirs publics.

Or, les impacts sanitaires de la pollution sonore sont insuffisamment suivis. L'évolution des effets auditifs et extra-auditifs du bruit à l'échelle de la population est en effet mal connue faute de marqueurs sanitaires suivis par un dispositif de surveillance des impacts sanitaires du bruit. En effet, comme l'a mis en avant l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale (Afsse) dès 2004, « l'évaluation des résultats d'une politique de lutte contre les nuisances sonores passe obligatoirement par la définition et le suivi d'indicateurs. Ces derniers doivent au préalable être définis comme étant représentatifs des objectifs poursuivis en matière de prévention des impacts sanitaires du bruit. Le dispositif de surveillance doit permettre le suivi de ces indicateurs ».

Saisie par la DGPR et la Direction générale de la santé (DGS), l'Anses a réalisé en février 2013 une étude visant à élaborer des indicateurs et des valeurs de référence dans le domaine des risques liés au bruit des transports.

Cependant, l'agence a conclu qu'elle n'était pas en mesure de proposer de tels indicateurs en raison des lacunes dans les connaissances et du caractère multifactoriel des impacts sanitaires du bruit, les études étant encore insuffisantes pour obtenir des courbes dose-effet robustes entre un descripteur de bruit et un impact sanitaire.

L'Agence a, en effet, mis en avant des « lacunes dans les connaissances actuelles » et « la complexité des interactions entre les divers paramètres physiques, physiologiques, humains et cognitifs impliqués dans les relations bruit-santé ».

Une décennie plus tard, les connaissances scientifiques des impacts de bruit sur la santé ont progressé.

Dans ce contexte, il pourrait donc être pertinent de confier à Santé publique France la mission de définir des indicateurs pour suivre à l'échelle de la population les impacts sanitaires du bruit. Une telle mesure permettrait d'ailleurs d'appréhender plus précisément le coût social du bruit et les effets des politiques de lutte contre le bruit.

Proposition n° 1 : Confier à Santé publique France la définition des indicateurs de mesure des impacts sanitaires du bruit et la surveillance de leur évolution.

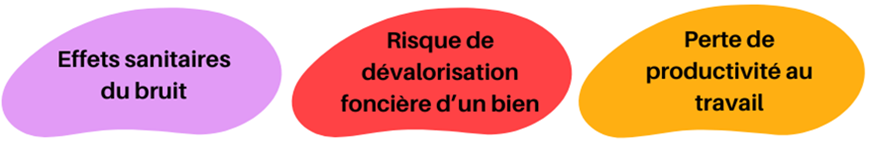

b) Un enjeu pour les finances sociales et la productivité des individus

Les effets sur la santé des nuisances sonores liés aux transports sont nombreux et largement documentés. En plus de dégrader la santé des individus exposés, les nuisances sonores induisent également des coûts exogènes - économiques et sociaux qui pèsent sur les finances publiques et la productivité des travailleurs.

Une étude de l'Ademe de 2021, sur le « coût social du bruit en France », fait état du coût sanitaire marchand et non marchand du bruit et des coûts non sanitaires du bruit d'une ampleur loin d'être marginale.

Le bruit causé par les transports a d'abord un coût sanitaire marchand dont la charge est essentiellement endossée par la sécurité sociale. L'étude de l'Ademe propose une estimation de ces coûts - dont la certitude doit être relativisée, la relation directe de cause à effet entre le développement d'une pathologie, par exemple cardiovasculaire, ne pouvant être totalement imputée au bruit causé par les transports. Le bruit des transports peut en effet favoriser la survenue de pathologies, sans en être la cause unique.

Ainsi, environ 116 000 personnes souffrent d'une pathologie cardiovasculaire liée au bruit des transports, ce qui représente un coût d'hospitalisation annuel de près de 78 millions d'euros9(*).

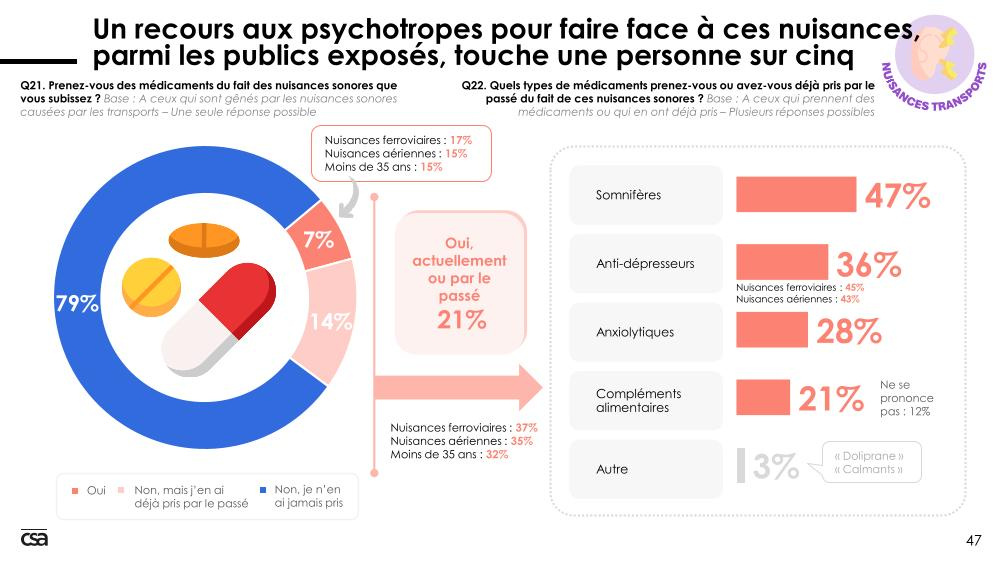

Les coûts de médication sont également élevés : la prise d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et d'hypnotiques représenterait un coût total estimé à 3,5 millions d'euros pour environ 287 000 personnes s'administrant ces traitements en raison d'une exposition au bruit routier (en supposant un coût moyen de 12 € pour un traitement de huit semaines).

Par ailleurs, le bruit causé par les transports a également un coût sanitaire non marchand dont la quantification est néanmoins plus approximative.

En appliquant une valeur d'une année de vie en bonne santé de 132 000 €, définie pour l'année 2020 par la commission Quinet (Commissariat général à la stratégie et à la prospective, 2013), le coût sanitaire des morbidités liées aux transports - comprenant la gêne, l'obésité, les troubles mentaux, les maladies cardiovasculaires, le diabète et le coût des difficultés d'apprentissage - est estimé à environ 82,2 milliards d'euros. S'ajoutent les coûts de la mortalité prématurée due aux maladies cardiovasculaires liées aux bruits des transports, représentant environ 9,8 milliards d'euros.

Le Cerema a indiqué à la mission d'information que la révision par l'OMS en 2024 des coefficients d'invalidité liée aux impacts sanitaires du bruit, utilisée par l'étude de l'Ademe en 2021, conduit désormais à réduire l'estimation du coût social établie par l'étude d'environ 35 milliards d'euros par rapport à l'estimation initiale.

Enfin, le bruit causé par les transports emporte des coûts non sanitaires, qui ne sont toutefois pas à sous-estimer.

Le bruit causé par les transports est un facteur de perte de productivité au travail. Un individu qui subit des perturbations de son sommeil risque d'avoir un niveau de fatigue plus élevé et ainsi d'être moins productif dans son activité professionnelle.

Les nuisances causées par les transports peuvent enfin avoir une incidence sur la valorisation patrimoniale d'un bien immobilier.

2. Les pollutions sonores nocturnes : une gêne amplifiée

La gêne ressentie et la gêne réellement occasionnée par le bruit causé par les transports varient, d'une personne à une autre, et selon la durée de la nuisance.

Le bruit soudain, par exemple l'atterrissage d'un avion, le passage du train sur la voie de chemin de fer ou encore l'accélération du véhicule motorisé dépassant les seuils sonores réglementaires, peut ainsi favoriser une perturbation momentanée et particulièrement brève de l'attention la journée, et entraîner un réveil pendant la nuit.

Le bruit de fond, continu, provoqué notamment par le transport routier, peut perturber la qualité de vie tout au long de la journée, par exemple en empêchant l'ouverture de fenêtre, ou en nuisant à la qualité de l'attention et de la concentration.

Le bruit nocturne est davantage nocif, et ce dès des niveaux d'exposition relativement plus faibles que le bruit diurne10(*). Une étude de Santé publique France publiée en décembre 202411(*), effectuée sur la métropole de Lille estime que si les préconisations de l'OMS en matière d'exposition au bruit étaient suivies, le niveau de bruit généré conduirait à diminuer le nombre de personnes effectivement exposées aux pollutions sonores nocturnes de 7 %.

Selon cette étude, si toutes les communes de la métropole de Lille respectaient les recommandations de l'OMS sur le bruit routier la nuit (45 dB Lnight), cela permettrait à plus de 11 600 habitants d'avoir moins de fortes perturbations du sommeil. Si les niveaux de bruit routier sur 24 heures respectaient la valeur recommandée par l'OMS sur tout le territoire de la métropole de Lille (53 dB Lden), 85 nouvelles hospitalisations pour cardiopathies ischémiques seraient évitées chaque année, ce qui représente 6 % des nouvelles hospitalisations pour ce motif de la métropole de Lille. De même, près de 8 décès dus à cette pathologie seraient évités chaque année dans cette seule zone géographique.

L'OMS préconise de limiter les bruits causés par les transports sur une plage horaire comprise entre 22 heures et 6 heures, permettant au mieux 8 heures de sommeil de qualité.

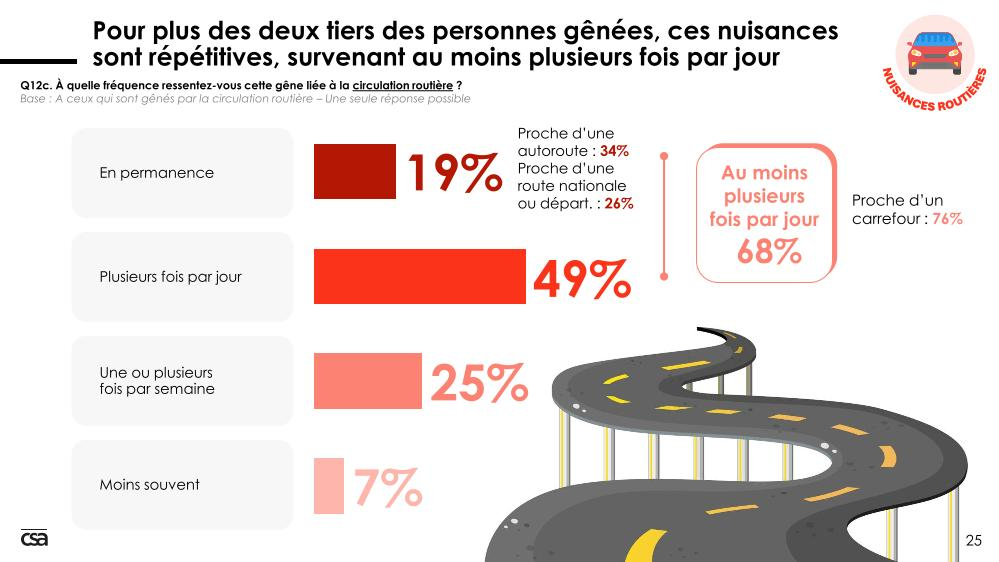

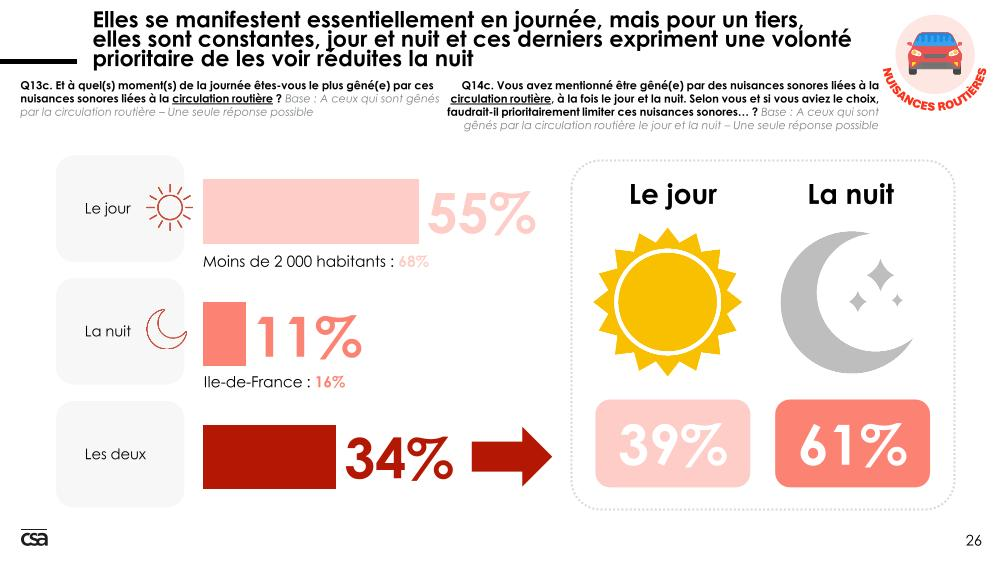

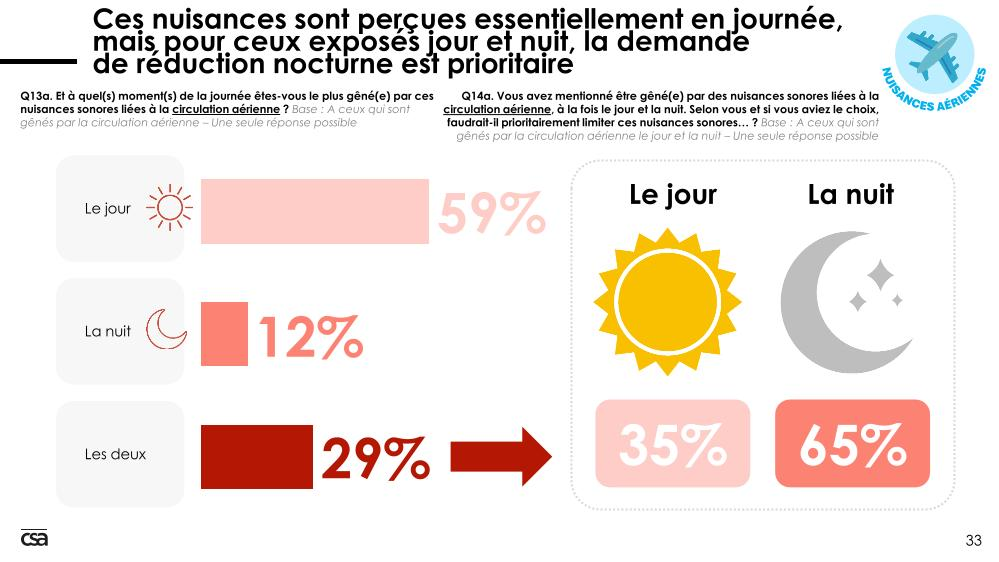

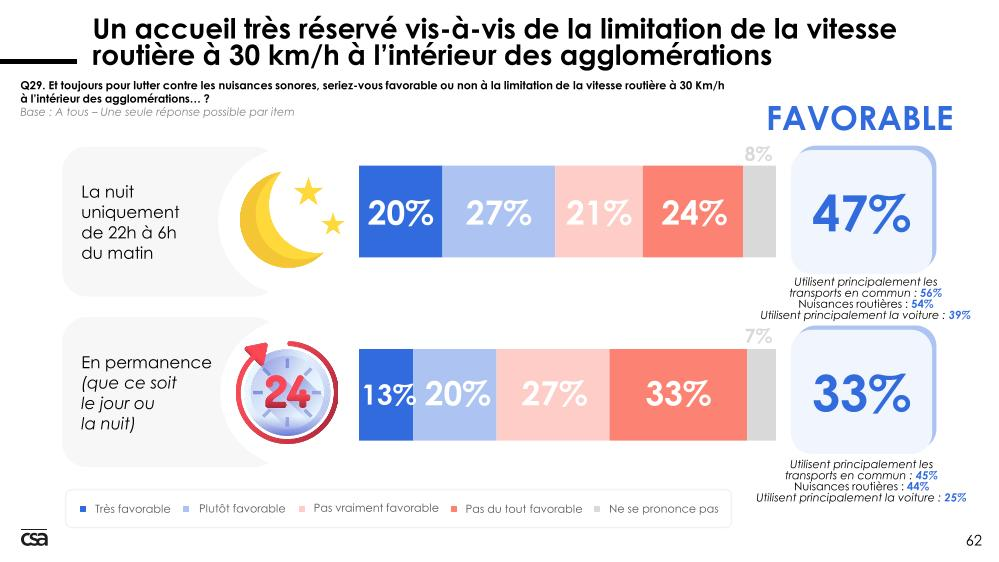

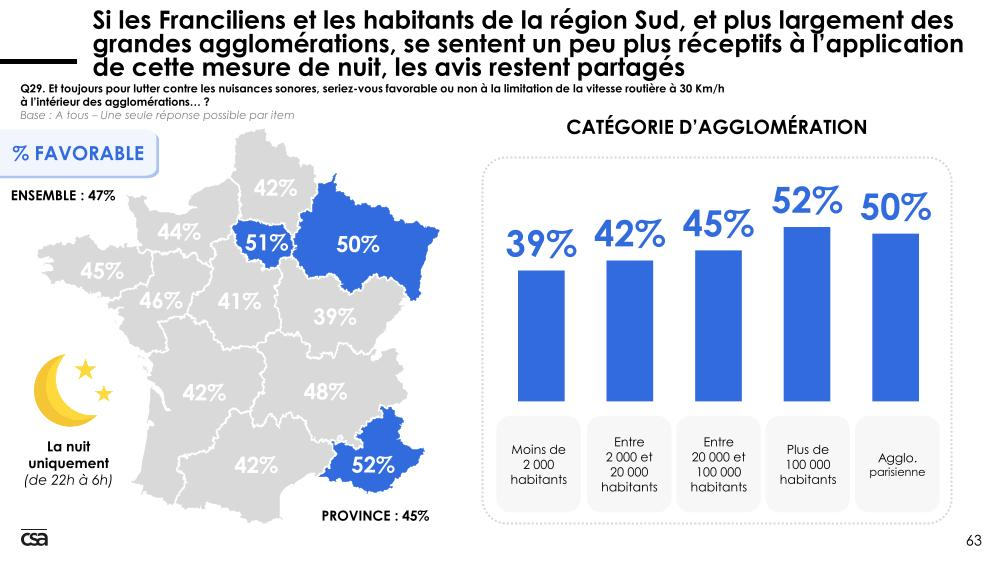

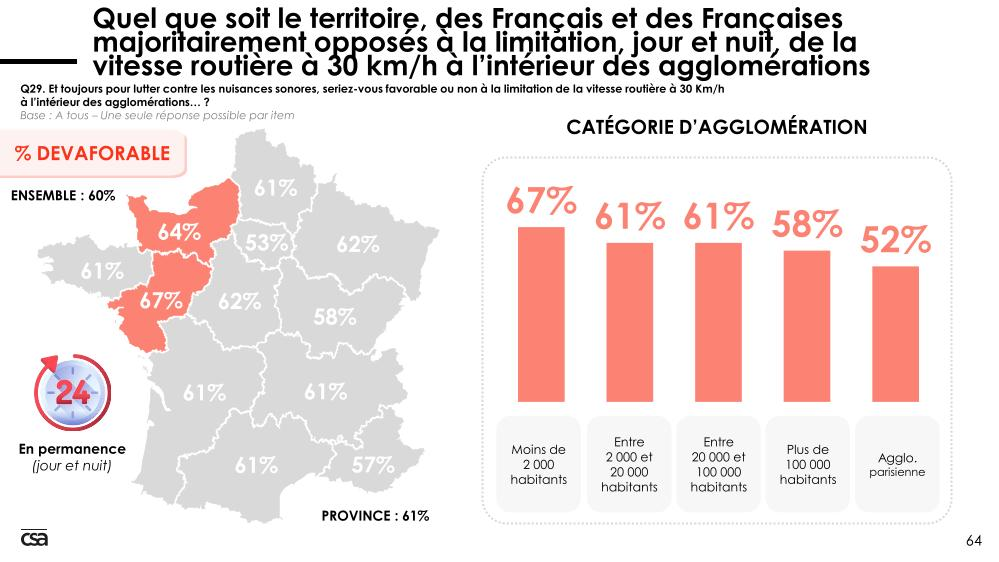

Un sondage réalisé auprès de 2 000 Français par la mission d'information montre que parmi ceux qui estiment subir des nuisances sonores liées au transport routier, 61 % estiment que la priorité des mesures visant à lutter contre le bruit devrait se concentrer sur la période nocturne.

L'ensemble des acteurs entendus par la mission d'information ont en effet insisté sur les nuisances sonores nocturnes, estimant que la réglementation et les mesures mises en oeuvre pour lutter contre le bruit causé par les transports devaient tenir compte des horaires du coucher, période durant laquelle la gêne ressentie est démultipliée.

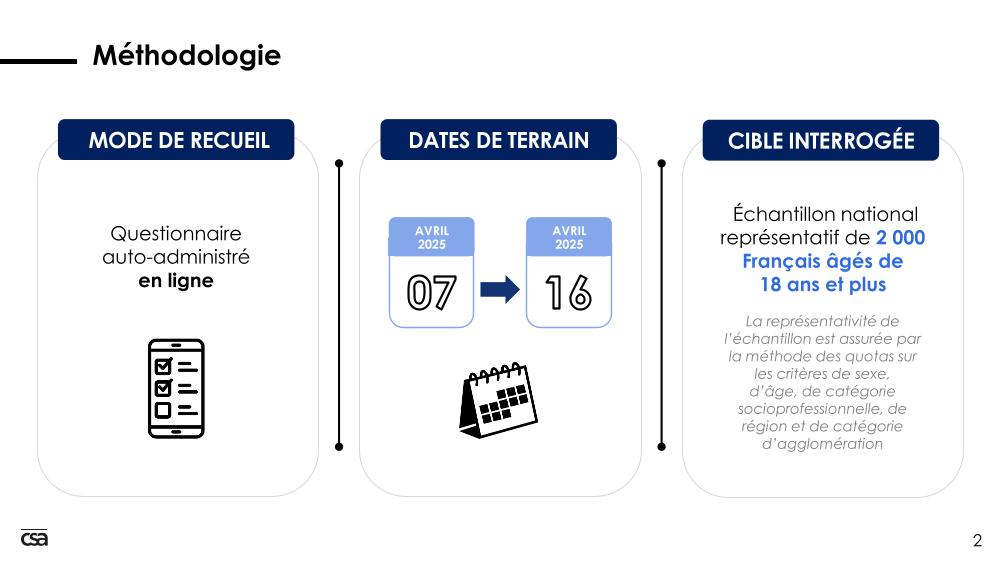

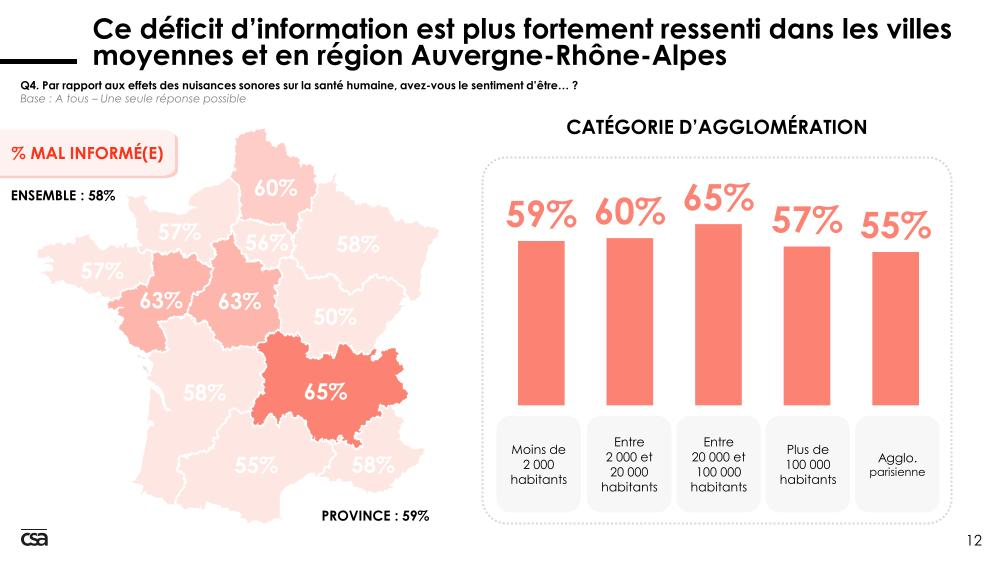

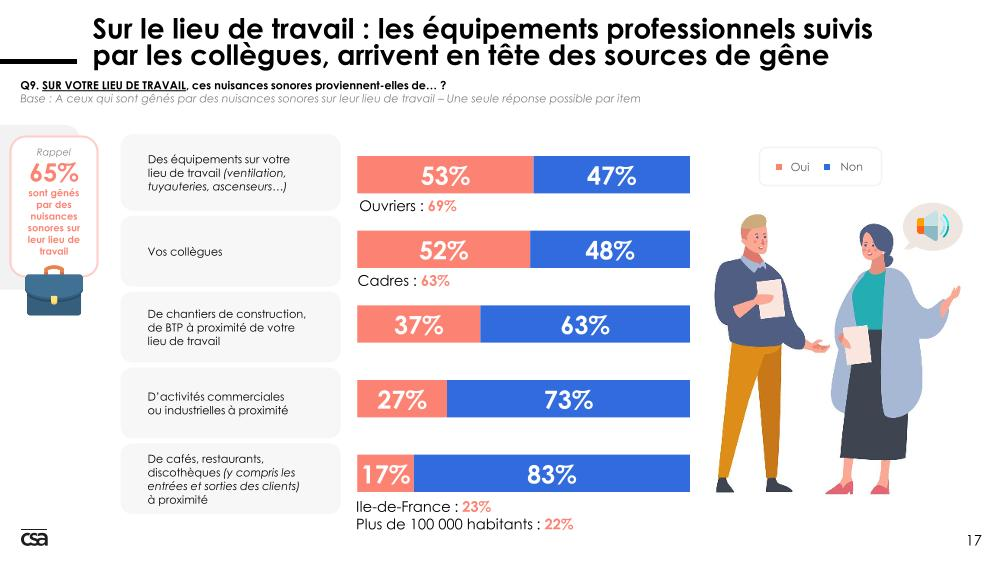

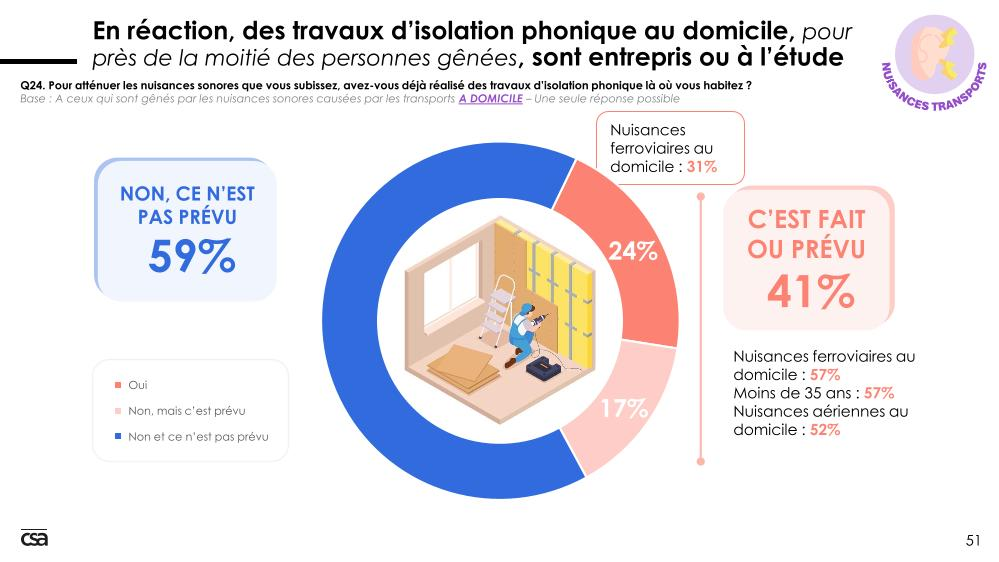

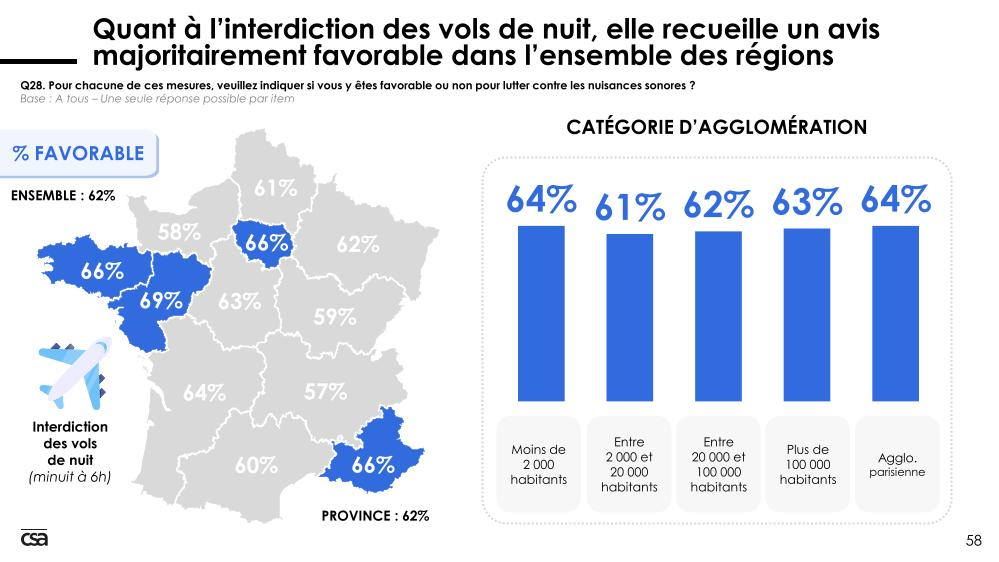

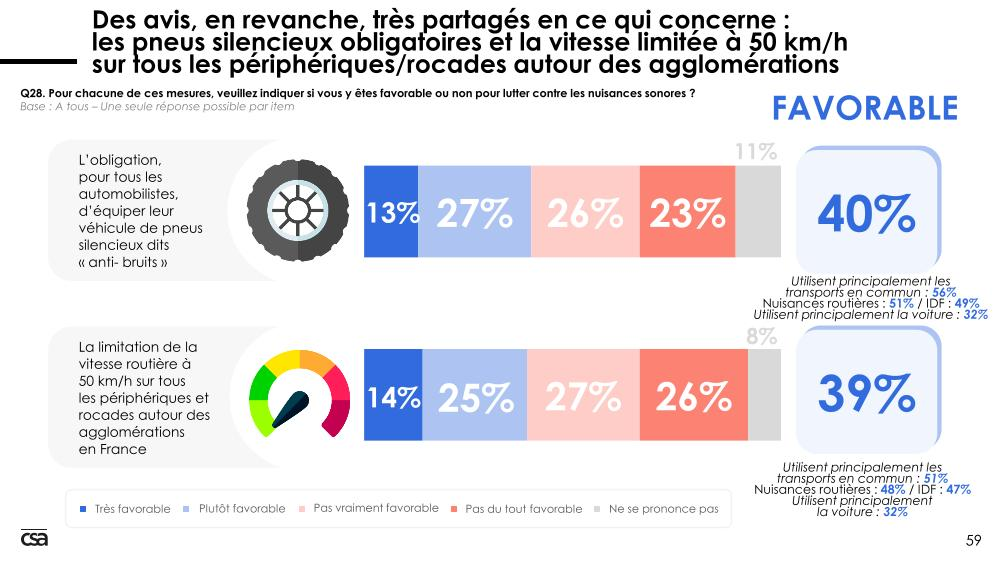

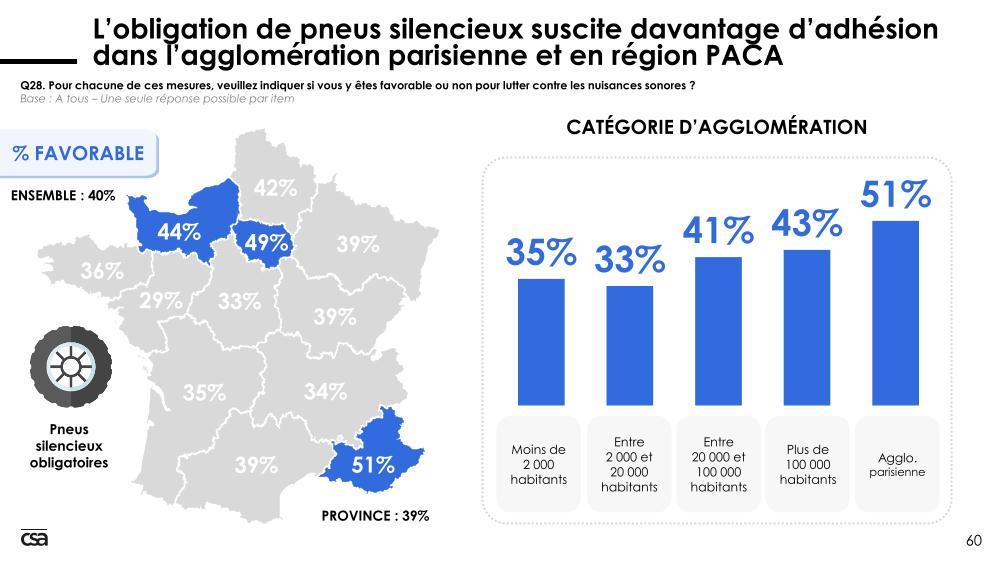

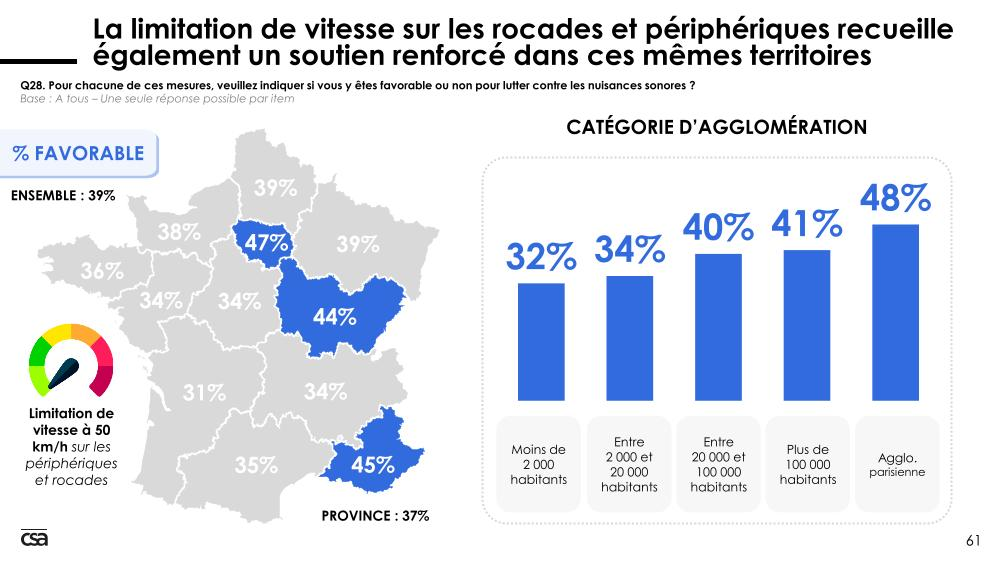

3. Les pollutions sonores : une préoccupation majeure des Français

La mission d'information a souhaité mesurer le pouls de la population sur cette pollution générée par les nuisances sonores liées aux transports. Elle a mandaté l'institut CSA pour réaliser une enquête, conduite du 7 au 16 avril 2025 auprès d'un échantillon représentatif de 2 000 Français âgés de 18 ans et plus. Aucun sondage en la matière de cette envergure n'avait été mené depuis plus de 10 ans12(*), si bien que le rapport des Français à cette problématique était jusqu'alors mal connu.

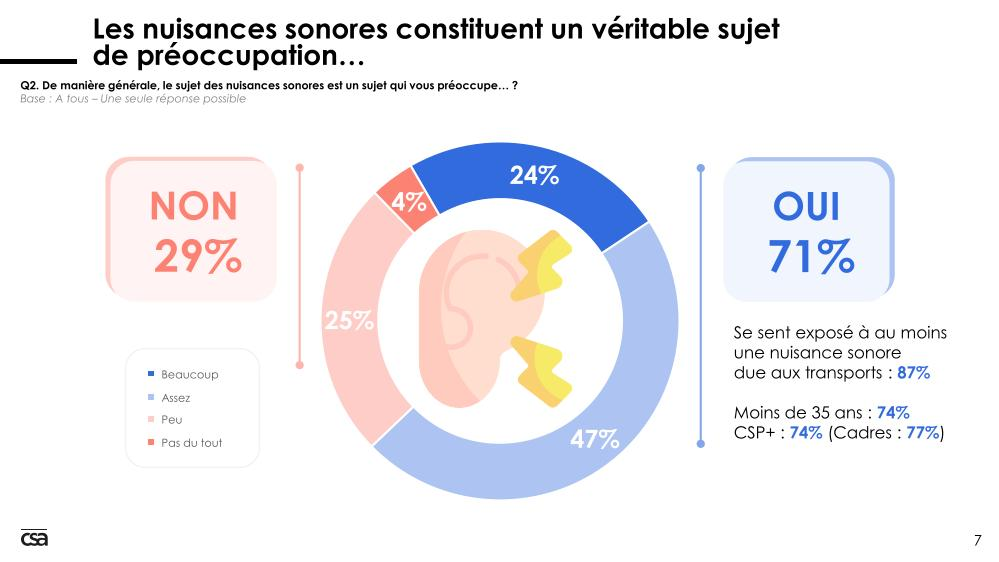

Les résultats de l'enquête ont été présentés à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable le 30 avril 2025. Ils révèlent que le bruit causé par les transports constitue un enjeu majeur pour les Français.

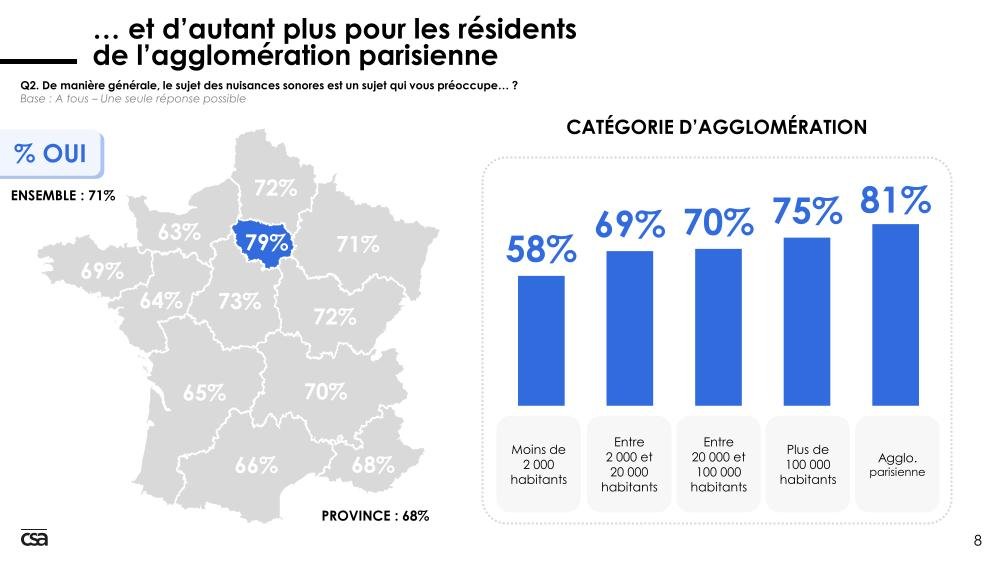

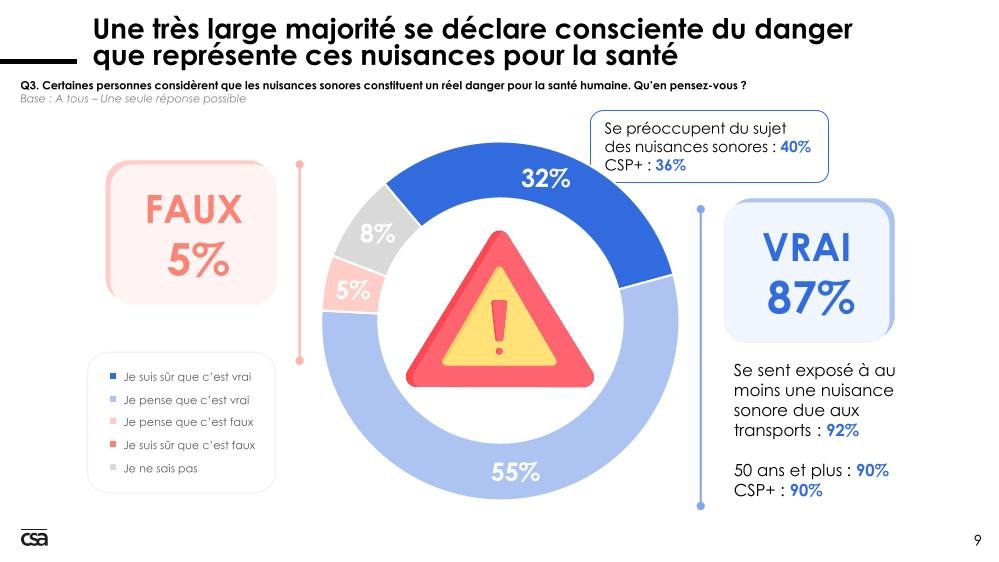

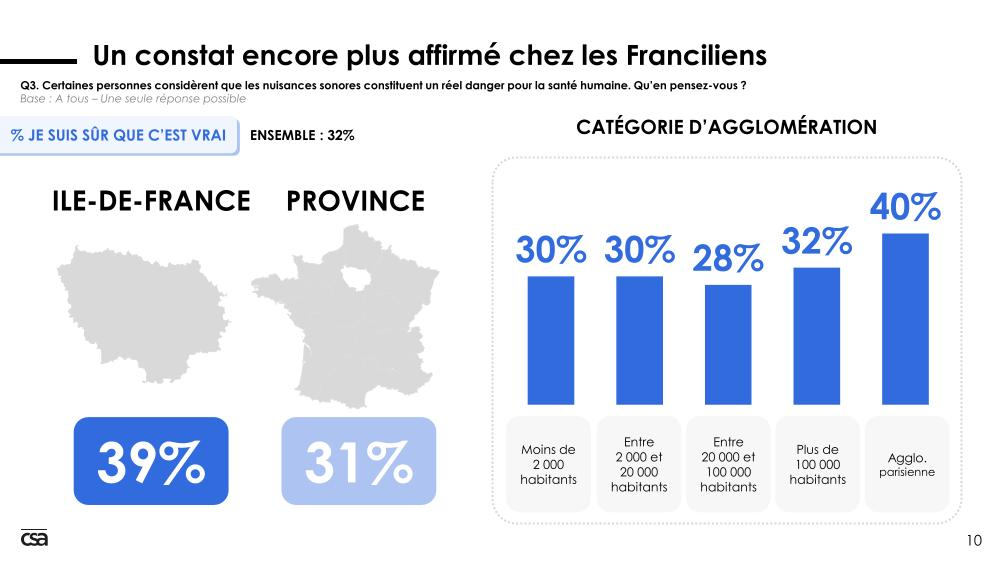

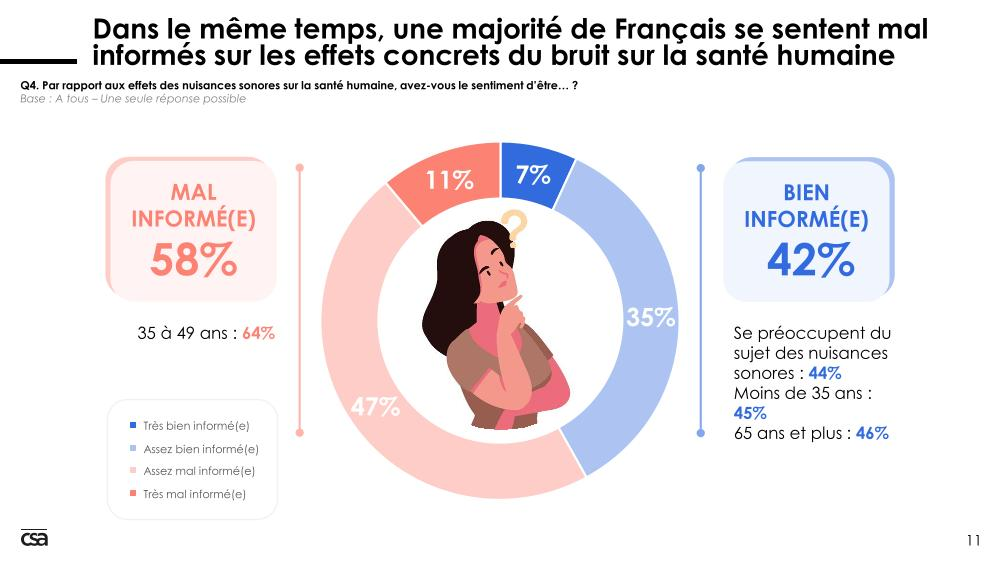

Ainsi, pour 71 % des sondés les nuisances sonores sont un sujet de préoccupation. Pour 27 % des sondés, le bruit est le premier élément qui perturbe leur quotidien, devant la saleté et les déchets dans l'espace public, mais aussi les pollutions de l'air, des sols et de l'eau. Cette approche doit toutefois être nuancée en fonction de deux facteurs : l'âge et le lieu de vie.

Source : sondage CSA réalisé à la demande de la mission d'information

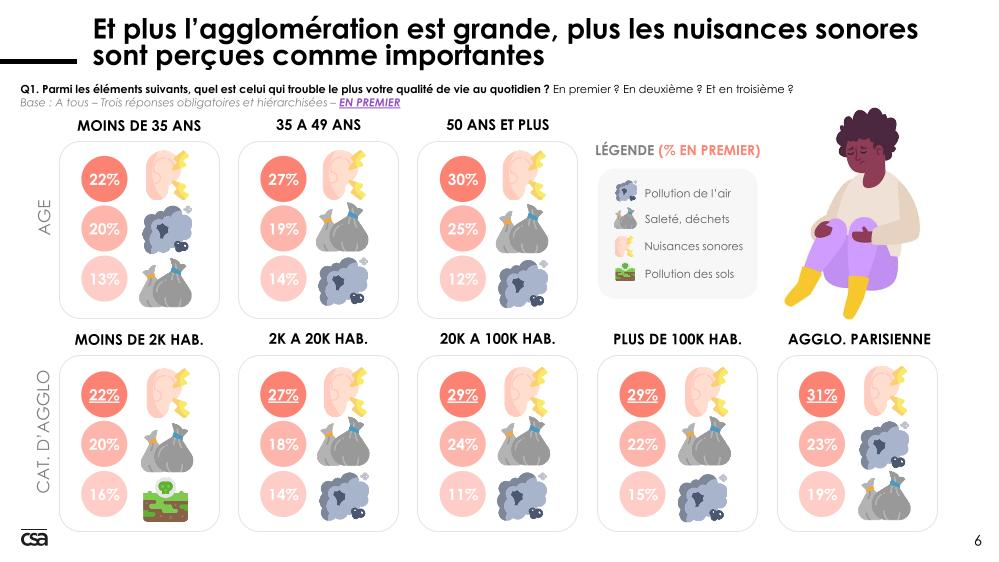

Pour les moins de 35 ans, les nuisances sonores arrivent derrière la présence de déchets et la pollution de l'air. En revanche, pour la tranche d'âge des 35 à 49 ans, les nuisances sonores sont les premières préoccupations quotidiennes des Français. La gêne ressentie par les populations dépend ainsi d'un facteur générationnel.

Le lieu de vie est également un facteur important de l'appréhension du bruit. Dans les petites communes de moins de 2 000 habitants, les habitants sondés évoquent en priorité la nuisance causée par la présence de déchets dans l'espace public. En revanche, plus les concernés vivent dans des espaces urbanisés - dans des villes de plus de 100 000 habitants - et a fortiori dans de grandes agglomérations comme Paris, plus les nuisances sonores se situent en haut du classement des nuisances.

Loin d'être anodines, les nuisances causées par les transports concernent près d'un français sur deux. Le bruit causé par le transport routier est le premier pourvoyeur de nuisances.

Source : sondage CSA réalisé à la demande de la mission d'information

B. NUISANCES SONORES CAUSÉES PAR LES TRANSPORTS : QUEL EST L'IMPACT DE CHAQUE MODE DE TRANSPORT ?

1. Le transport routier : la principale source d'exposition au bruit de la population, en particulier dans les grandes agglomérations

La route irrigue la totalité du territoire français. Le dernier rapport public annuel de l'Observatoire national de la route (ONR) recense 11 786 km de voirie nationale non concédée, 381 964 km de voies départementales et enfin 701 322 km de voies communales et intercommunales13(*), auxquels s'ajoutent les quelque 12 379 km d'autoroutes. L'ampleur de ce réseau explique que les Français soient fortement exposés aux nuisances routières.

La voiture est le premier mode de déplacement des Français, même dans les zones les plus urbanisées et dans les grands centres-villes.

Selon les données de l'enquête « mobilité des personnes 2018-2019 » de l'Insee, 80 % des ménages disposent d'au moins un véhicule et 65 % de la population réalise entre 0 et 12 500 km par an, parmi eux, la moitié parcourant entre 7 500 et 12 500 km par année.

Le bruit routier a deux sources, le bruit de propulsion, lié au moteur, et le bruit de roulement, dont l'ampleur respective varie en fonction de la vitesse du véhicule :

- jusqu'à 30 km/h, le bruit de la propulsion est prédominant ;

- au-delà de 30 km/h, le bruit de roulement prend le dessus.

Le bruit de roulement dépend de trois facteurs : la qualité du revêtement routier, la vitesse du véhicule et la conception du pneumatique.

La qualité du revêtement est identifiée comme le facteur prépondérant dans la constitution du bruit routier.

Le passage de la voiture sur la route engendre à la fois des vibrations, dont le bruit émis peut varier de 6 décibels (dB) en fonction de la qualité du revêtement, et un bruit lié à la compression de l'air.

Selon une étude, produite à l'occasion de la conférence « internoise » à Nantes en août 2024, intitulée « traffic road noise and transportation energy efficiency », la conception du revêtement routier est susceptible de faire varier le bruit mesuré jusqu'à 15 décibels.

Le bruit de roulement augmente avec la vitesse selon une relation en logarithme. À 80 km/h, le bruit de roulement est 6 à 7 dB plus élevé qu'à 50 km/h, selon Michelin, entendu par la mission d'information.

À ces bruits causés par l'interaction entre le passage du véhicule et la route se conjuguent les bruits causés par le moteur, particulièrement élevé pour certains véhicules.

Si la réglementation, et notamment l'arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles, fixe certaines valeurs limites de décibels à ne pas dépasser pour la mise sur le marché d'un véhicule - celles-ci variant en fonction de la nature du véhicule (deux-roues, voiture, transports de marchandises) - on constate à l'intérieur de ces sous-catégories de grandes disparités.

Certaines voitures sportives atteignent des records en matière de décibels. Ainsi, une Ferrari 458, disposant d'un moteur V8, émet jusqu'à 155 dB, soit près du double de ce qui est fixé par la réglementation européenne (la valeur limite sonore pour les automobiles est passée de 82 dB [A] à 74 dB [A] entre 1972 et aujourd'hui). À l'inverse, un véhicule comme le Honda CR-V, en version hybride, émet environ 55 dB.

Les véhicules sportifs et les « supercars » disposent d'une puissance motrice élevée et de lignes d'échappement potentiellement bruyantes, fortement dépendantes du style de conduite. Un style de conduite « sportif » ou « agressif » favorise des rugissements abrupts du véhicule, ce qui entraîne des pics de bruits nuisibles pour les riverains.

|

Les pollutions sonores causées par les

deux-roues motorisés (2RM) : D'après une étude réalisée par le Crédoc pour Bruitparif en 2016, le bruit des véhicules deux-roues motorisés représente, pour 35 % des Franciliens, le bruit le plus gênant parmi les différents modes de transport14(*). Le plan de prévention des bruits dans l'environnement (PPBE) de la ville de Paris pour la période 2015-2020 indique qu'en 2010, sur 2 371 verbalisations tous véhicules confondus dans Paris, 2 110 verbalisations concernaient des motos et cyclomoteurs, soit 89 %. Le conseiller de Paris, Pierre-Yves Bournazel souhaitait que soit expérimentée l'interdiction des deux-roues motorisés thermiques de 22 heures à 7 heures dans la capitale. Une association comme « Ras-le-scooter » va jusqu'à demander l'interdiction pure et simple des deux-roues motorisés (2RM) dans le centre-ville. |

Les nuisances sonores engendrées par les 2RM sont d'autant plus fortes que ces véhicules ont longtemps été exempts de tout contrôle technique, ce qui permettait de débrider certains moteurs, entraînant une augmentation de l'intensité acoustique. Cette dernière était parfois amplifiée par une pratique de tuning (i. e pratique consistant à modifier un véhicule automobile afin de le personnaliser), permettant aux propriétaires de changer une ligne ou un pot d'échappement pour un dispositif plus bruyant. Une moto équipée d'un système d'échappement illégal couplé à une conduite de manière agressive peut émettre jusqu'à 30 dB supplémentaires, soit en termes de ressenti, être huit fois plus bruyante qu'une moto équipée d'un système réglementaire et d'une conduite responsable15(*). Cette pratique, bien que prohibée par l'article R. 318-3 du code de la route selon lequel « toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux est interdite », est largement répandue.

Le transport de marchandises et les poids lourds, dont les seuils réglementaires d'émission sonore sont plus élevés que les véhicules légers comme la voiture, sont également source d'importantes nuisances. Selon BruitParif, « en milieu urbain, un poids lourd représente acoustiquement 10 véhicules légers ».

De nombreux élus locaux et riverains se plaignent de l'omniprésence des camions et poids lourds dans leurs communes. Les rapporteurs ont en particulier été alertés sur la hausse massive de trafic routier sur des routes communales et départementales liée à l'usage des applications de guidage routier, qui permettent de contourner les itinéraires les plus fréquentés. Dans le Loiret par exemple, le maire de Chevilly, déplore depuis près de dix ans les nuisances sonores engendrées par le passage de ces véhicules dans sa commune16(*). Le député Emmanuel Duplessy a d'ailleurs interpellé le Gouvernement à ce sujet à l'occasion d'une question écrite publiée le 20 mai 2025 : « cette situation, devenue intenable, provoque des nuisances sonores, met en danger la sécurité des riverains et pousse certains habitants à quitter leur logement »17(*).

L'ensemble des pollutions sonores causées par les transports se conjugue par ailleurs avec l'utilisation du klaxon, source de bruit majeure dans les centres-villes. À Paris, selon l'étude du Crédoc susmentionnée, cette nuisance arrive en seconde place, comme deuxième sujet de préoccupation des Franciliens.

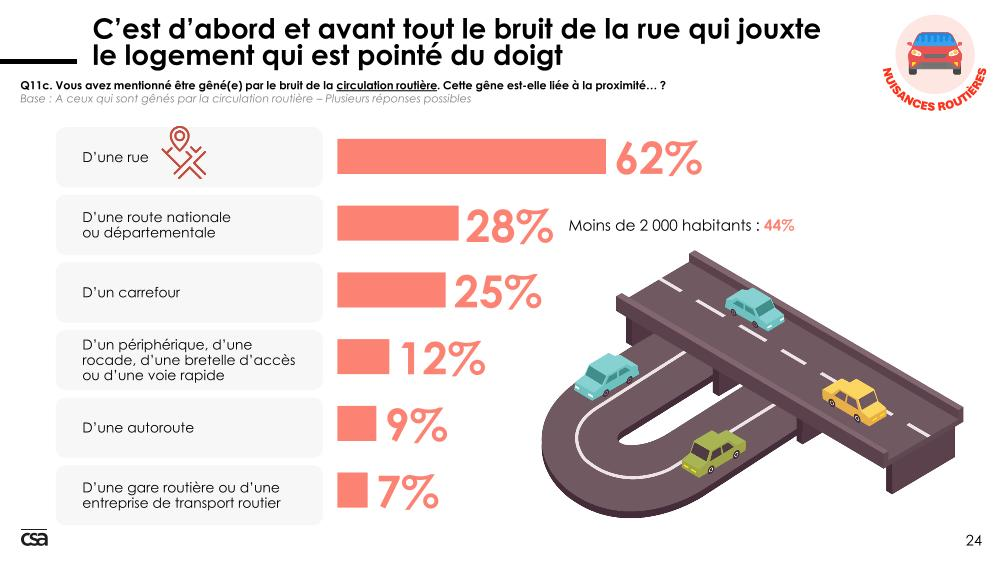

Source : sondage CSA réalisé à la demande de la mission d'information

Le résultat du sondage réalisé pour le compte de la commission révèle que parmi les nuisances causées par le transport routier, 62 % des sondés déclarent que le désagrément émane en priorité d'une proximité avec la rue, le fait que le logement jouxte un périphérique ou une rocade est évoqué que dans 12 % des cas et seulement 9 % pour la proximité avec une autoroute.

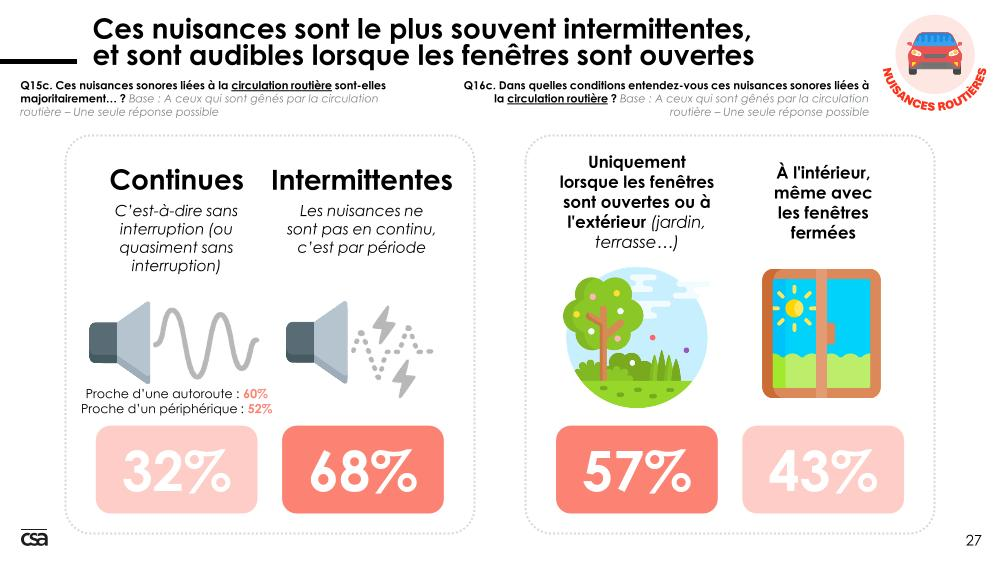

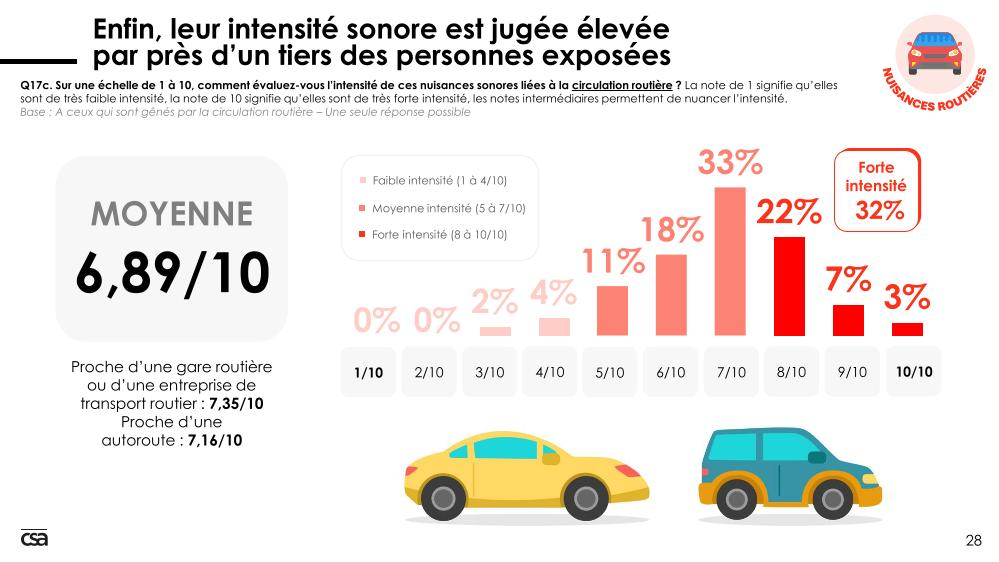

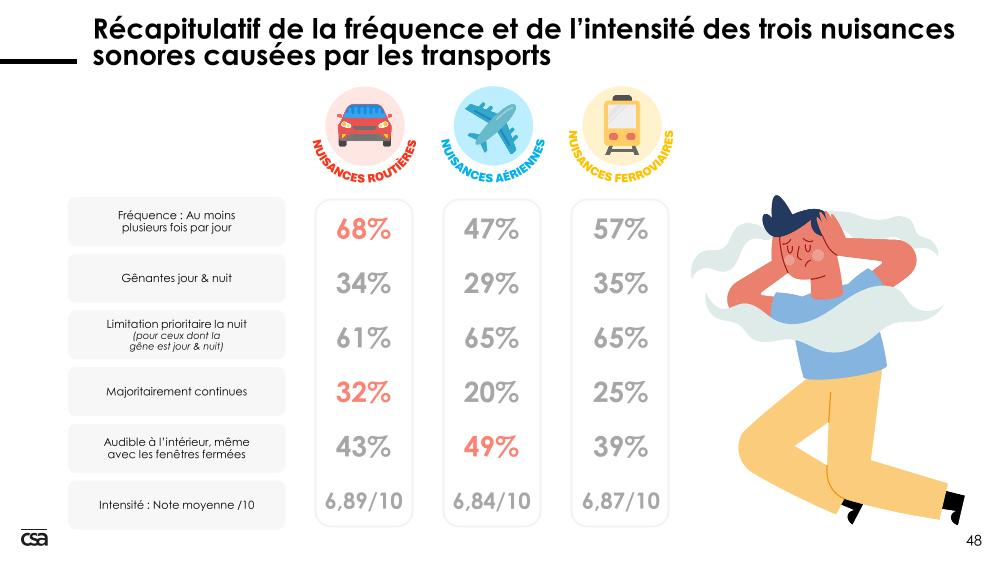

Parmi les personnes ayant indiqué subir des nuisances sonores routières, 43 % d'entre eux évoquent être victimes de ces bruits même en intérieur avec les fenêtres fermées. 55 % des sondés considèrent que l'intensité du bruit est élevée, estimée à 7-8/10 sur une échelle d'intensité ressentie.

Les bruits causés par le transport routier sont une problématique qui concerne une partie importante des Français. Il existe néanmoins de profondes disparités entre eux, selon qu'ils résident à proximité ou non d'une zone intense de trafic routier.

L'agglomération et la diversité de véhicules dans un même espace (deux-roues motorisés, véhicules légers, poids lourds, etc.), ont une incidence notable sur l'intensité acoustique. L'addition de plusieurs véhicules n'entraîne pas une multiplication proportionnelle du bruit globalement émis, mais peut conduire à dépasser les seuils auditifs à partir desquels les nuisances sonores ont des incidences sur la santé : 85 décibels étant un seuil de danger pour l'oreille et 120 décibels le seuil de douleurs.

Si deux véhicules identiques (voiture par exemple) émettent chacun 60 décibels, l'addition des deux sources de bruits revient à augmenter l'intensité acoustique de 3 décibels, soit un total de 63 décibels - une telle variation est à peine perceptible par l'oreille humaine. Néanmoins, si dix voitures émettent du bruit, alors l'intensité sonore augmente de 10 décibels, ce qui correspond au doublement de la sensation auditive. Il faudrait en conséquence diviser le trafic par 10 pour réduire de 10 dB le niveau sonore. Le niveau de bruit dépend par ailleurs des véhicules considérés. Ainsi, lorsqu'il y a 10 dB d'écart entre deux sources sonores, par exemple entre une voiture et un camion, on ne perçoit que la source qui émet le plus de sons, on parle alors d'« effet masque »18(*).

Les zones intenses en matière de trafic routier, responsables de nuisances sonores, font l'objet d'un recensement par l'intermédiaire des cartes de bruit stratégiques (CBS) prévues aux articles L. 572-1 et suivants du code de l'environnement.

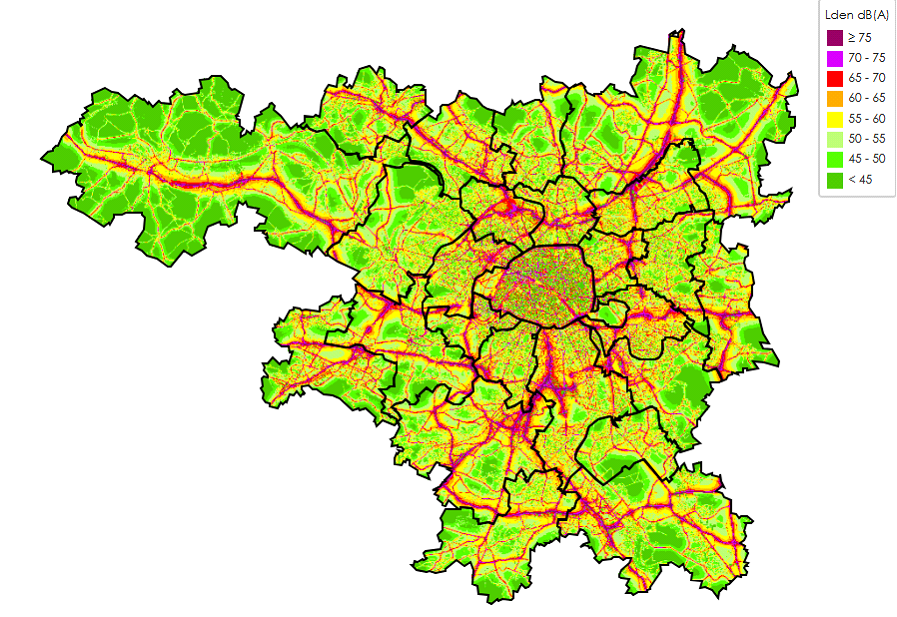

Carte du bruit stratégique (CBS) du

transport routier

au sein de l'agglomération

parisienne

Source : BruitParif

Ces cartes permettent d'identifier les zones où se concentre l'essentiel du bruit, au sein desquelles le quotidien des habitants peut être particulièrement affecté.

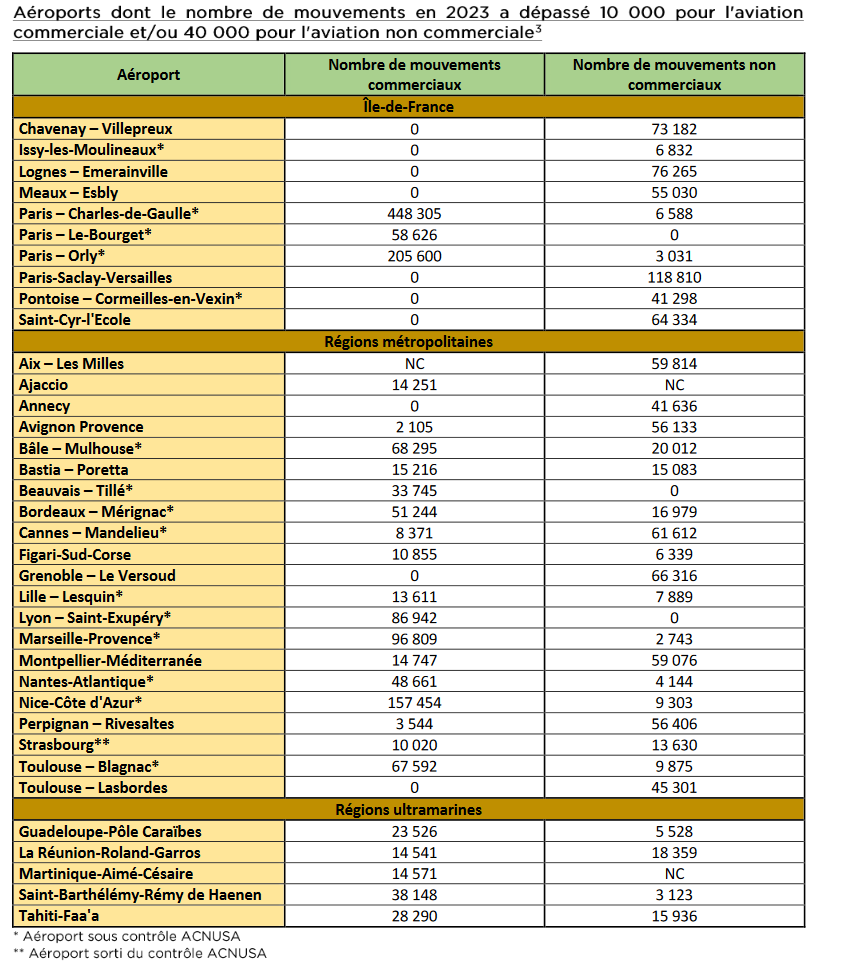

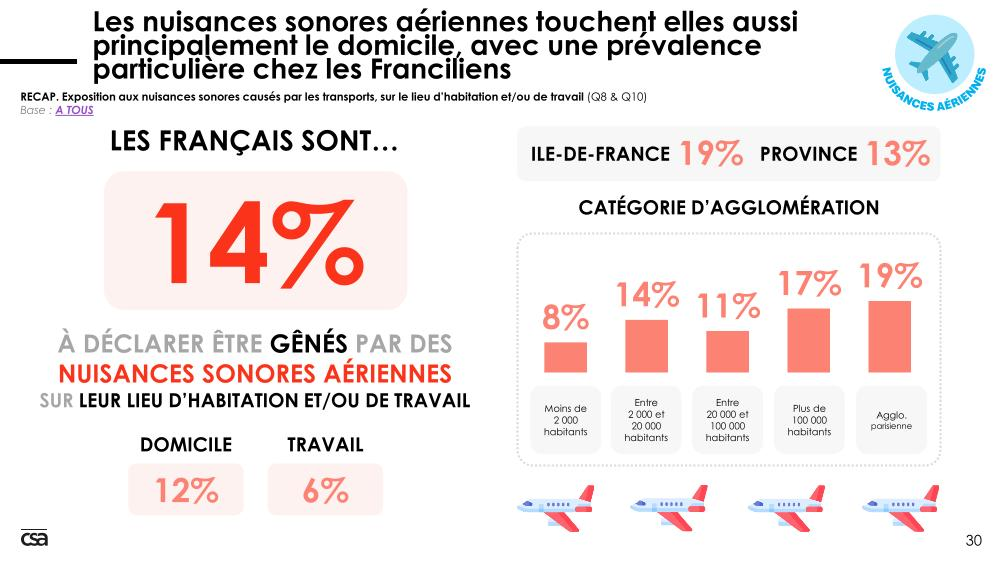

2. Le transport aérien : une exposition de faible ampleur, mais de forte intensité

a) L'aviation commerciale : un bruit à fort impact pour les populations exposées, particulièrement la nuit

Source : sondage CSA réalisé à la demande de la mission d'information

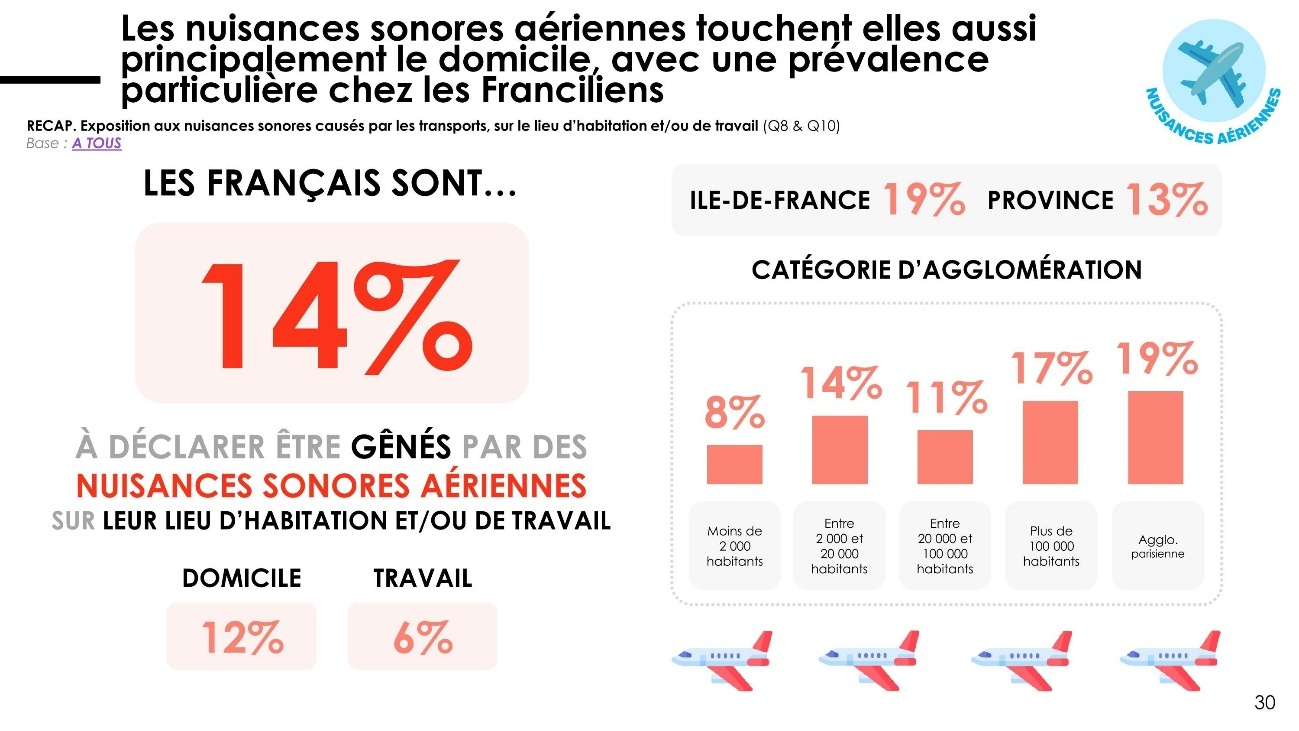

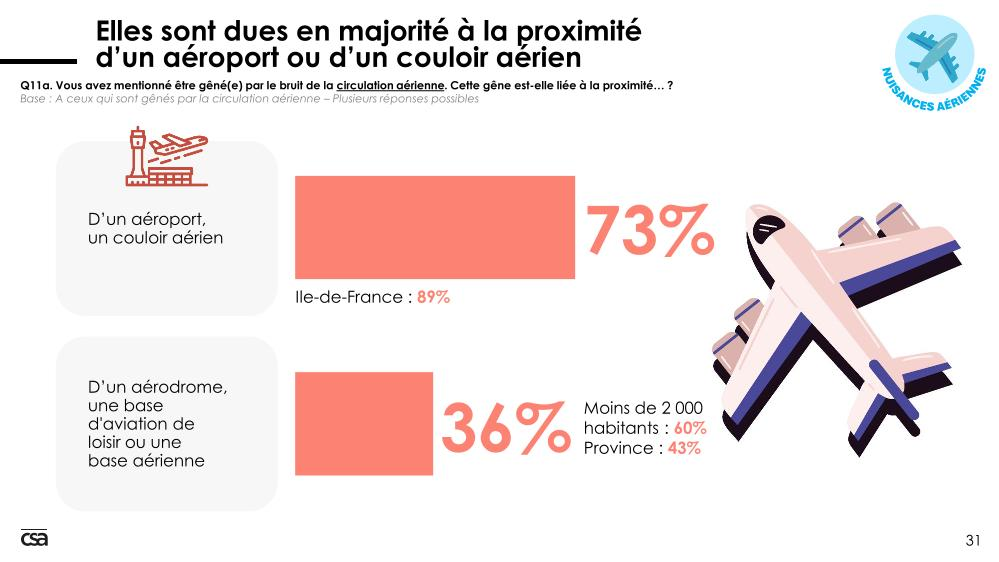

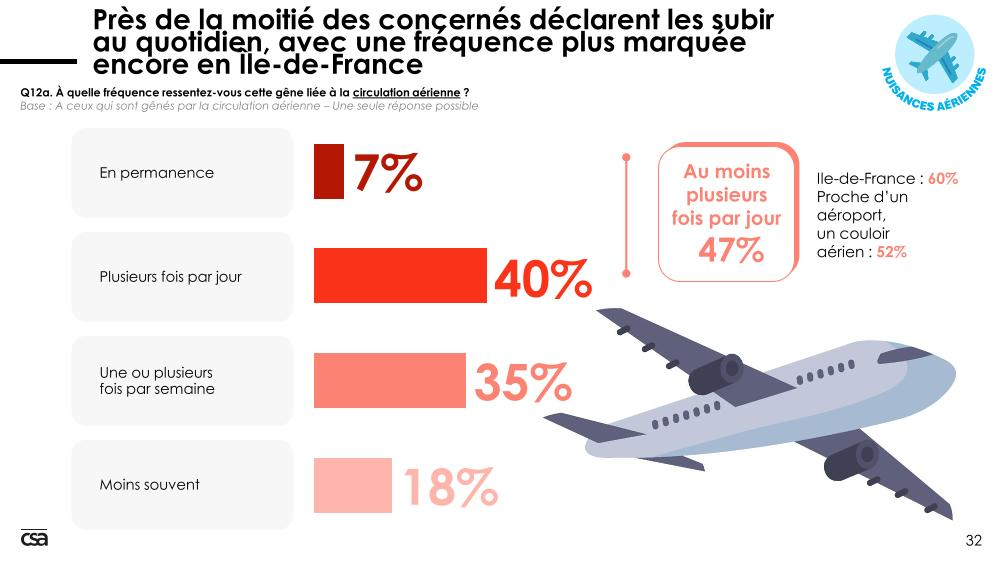

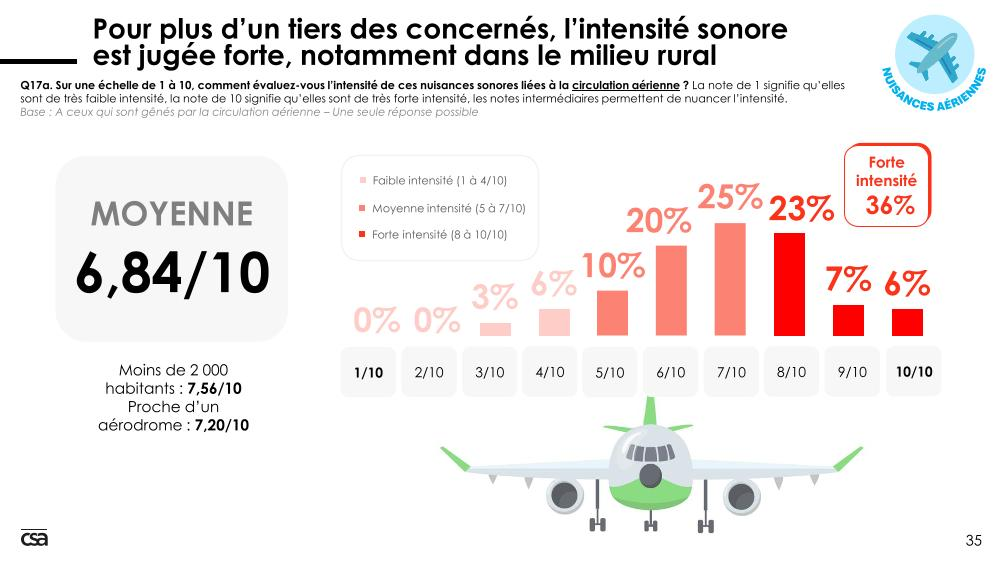

Le bruit émis par l'aviation a plusieurs caractéristiques spécifiques. Il est marqué par des pics particulièrement élevés pour certaines populations. Son impact est ainsi de forte intensité, mais concentré sur les personnes vivant à proximité des aéroports, particulièrement en Île-de-France.

Selon les données transmises par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) aux rapporteurs, environ 550 000 personnes seraient exposées durant la journée à plus de 55 dB (A) en Lden19(*), et près de 220 000 à plus de 50 dB (A) en Lnight en moyenne la nuit. Les plateformes de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly sont responsables de la majeure partie de cette pollution sonore : 81 % de la population exposée à une gêne diurne et 88 % de celle qui est exposée à une gêne nocturne le sont du fait de leur activité.

Il convient toutefois de nuancer ce caractère limité de l'impact du transport aérien. 10 % des répondants du sondage réalisé du 7 au 16 avril 2025 pour la mission d'information ont ainsi indiqué être gênés par la proximité d'un aéroport ou d'un couloir aérien. Cette proportion est même de 17 % en Île-de-France. En outre, environ 41 % des personnes concernées par des nuisances sonores liées à la circulation aérienne le sont la nuit.

La prise en compte des valeurs limites recommandées par l'OMS, à savoir 45 dB (A) Lden le jour et 40 dB (A) Ln la nuit, amène à des résultats plus cohérents avec ce ressenti des populations. Selon BruitParif, 2,2 millions de personnes sont affectées en Île-de-France par un bruit lié au transport aérien à un niveau supérieur aux recommandations de l'OMS, dont 736 000 autour de Paris-Orly (274 000 la nuit) et 1 373 000 autour de Paris-CDG (805 000 la nuit). En Île-de-France, 1 habitant sur 5 est ainsi exposé à une pollution sonore liée au trafic aérien des aéroports de Paris-Orly et de CDG.

Le bruit émis par les aéronefs est plus circonscrit que le bruit routier, du fait de sa concentration à proximité des aéroports, qui sont inégalement répartis sur le territoire et dont le volume de trafic est hétérogène. Toutefois, comme le relève la Cour des comptes, « comparée à ses voisins, la France dispose du plus grand nombre d'aéroports par habitant (1,09 par million d'habitants contre 0,29 en Allemagne) et par kilomètre carré ». Le bruit émis par les aéronefs en France est donc plus diffus que dans les autres pays européens.

Il est difficile d'évaluer l'évolution de la pollution sonore liée au trafic aérien des grands aéroports français. Sur le long terme, plusieurs effets jouent : les variations du trafic d'une part, et la diminution du bruit unitaire émis par les aéronefs, qui a été réduit de 75 % depuis 1960 selon le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS), d'autre part. Ainsi, à Paris-CDG, l'énergie sonore totale mesurée durant une année pour les décollages et pour les atterrissages a diminué d'un tiers entre le début des années 2000 et 201920(*). En revanche, pour Paris-Orly, BruitParif a constaté une augmentation de la pollution sonore, notamment la nuit, entre 2012 et 2018, avant que le trafic ne chute avec la crise sanitaire.

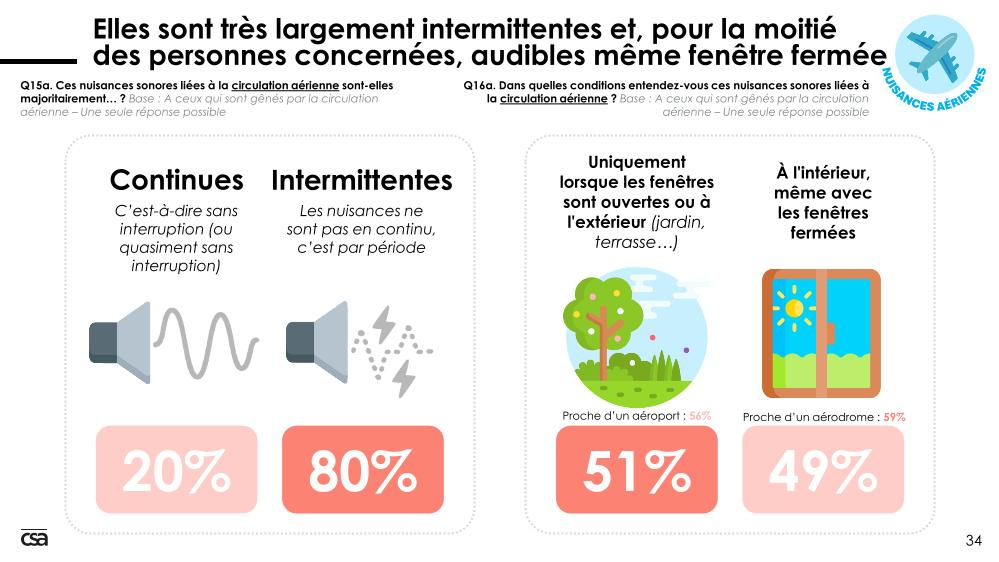

À niveau de bruit équivalent, mesuré par un indicateur énergétique de type Lden (Level Day-Evening-Night)21(*), le bruit aérien est moins bien toléré par les populations que le bruit routier et le bruit ferroviaire (hors LGV). Cette situation s'explique par le caractère intermittent, soudain, et de forte intensité du bruit aérien. Un seul événement suffit en effet pour avoir un impact marqué sur la santé et la qualité de vie, et notamment du sommeil, des populations.

|

L'effet de l'essor des compagnies aériennes à bas coûts sur le bruit émis par le transport aérien L'augmentation du trafic opéré par des compagnies à bas coûts, dont la part est passée de 35,1 % en 2019 à 44,1 % en 2024, a des impacts contrastés sur le bruit émis par les aéronefs. D'une part, le modèle économique de ces compagnies repose sur une maximisation des capacités des aéronefs, ce qui amène une hausse de l'emport moyen de ces dernières : pour un nombre de passagers équivalent, le nombre de mouvements est inférieur. On observe ainsi, en France, une décorrélation entre le nombre de mouvements et la hausse du nombre de passagers. Source : Union des aéroports français (UAF) Toutefois, cet effet est pondéré par un effet volume : les prix attractifs pratiqués par ces compagnies favorisent une hausse du trafic, notamment sur certaines plateformes régionales. Ainsi, l'aéroport de Beauvais-Tillé a accueilli 64 % de passagers en plus en 2024 qu'en 2019 alors que le trafic est en légère diminution sur la même période à l'échelle nationale. Enfin, le modèle économique de ces compagnies exige de maximiser le nombre de rotations journalières des aéronefs, ce qui implique en particulier d'effectuer le premier vol tôt le matin et le dernier tard le soir. Ce trafic est donc source de bruit au moment où son impact sur la santé des populations est maximal. |

L'évolution future du bruit engendré par les plateformes aéroportuaires difficile à estimer devrait varier en fonction des dynamiques de trafic locales. À l'échelle nationale, l'augmentation du trafic anticipée par les principaux acteurs du secteur devrait accentuer la pollution sonore. En Île-de-France, cette hausse des circulations pourrait ainsi être de 40 % d'ici 205022(*). Toutefois, le renouvellement des flottes et les progrès dans les procédures de contrôle aérien pourraient contrebalancer cette tendance.

b) L'aviation générale : une source d'exposition au bruit, notamment dans les territoires peu denses et le week-end

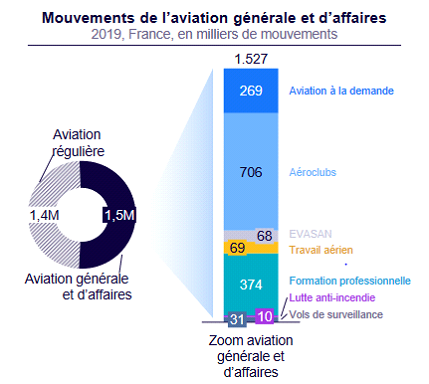

L'aviation générale désigne l'ensemble des activités aériennes hors aviation commerciale régulière. Il s'agit donc de l'aviation d'affaires, de l'aviation de loisir et de vols sanitaires, de police et militaires, ainsi que des vols de formation. Ces différentes activités sont fréquemment pratiquées sur des plateformes autres que celles de l'aviation commerciale, en particulier l'aviation de loisir et l'aviation militaire. Environ 5 % des Français sont ainsi gênés par des nuisances sonores aériennes sur leur lieu d'habitation ou de travail à cause de la proximité d'un aérodrome, d'une base d'aviation de loisir ou une base aérienne. Les nuisances liées au transport aérien dans les communes de moins de 2 000 habitants sont même majoritairement associées à ce type d'infrastructures. Les représentants de France Nature Environnement entendus par les rapporteurs ont indiqué observer une augmentation du nombre de plaintes transmises à leur structure concernant les aérodromes.

Selon la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers (FNAM), il y aurait en France « une flotte de près de 11 700 aéronefs [d'aviation générale et d'affaires], qui réalise 1,5 million de mouvements et environ 1 million d'heures de vol par an. L'aviation générale et d'affaires représente ainsi autant de mouvements que l'aviation régulière en France (...), mais seulement moins de 20 % du nombre d'heures de vol totales effectuées en France (en considérant que l'aviation régulière effectue environ 5 millions d'heures de vol par an) ».

Source : FNAM

Aérodromes et pollution sonore : de quoi parle-t-on ?

La France métropolitaine et ses territoires d'outre-mer comptent environ 550 aérodromes. Ces derniers, eu égard à la définition retenue à l'article L. 6300-1 du code des transports, incluent également ce que l'on nomme communément « les aéroports ». Néanmoins, seuls 340 sont ouverts à la circulation aérienne publique et parmi eux 180 accueillent du trafic commercial.

Les aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique (article L. 6312-2 du code des transports) comprennent : les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'État ; les aérodromes à usage restreint ; les aérodromes à usage privé. Ces derniers permettent notamment l'utilisation d'un matériel dit « d'aviation légère » : planeurs, ULM, hélicoptères légers, avions légers parmi lesquels figurent les appareils d'école de pilotage, de voltige aérienne et de tourisme.

Les nuisances causées par ces avions à usage de loisir ne sont pas marginales. Selon une enquête d'Acoucité portant sur les aérodromes de Corbas et de Lyon-Bron, l'intensité de la gêne occasionnée est estimée à 6/10. Certaines personnes interrogées signalent même être « extrêmement gênées »23(*).

Source : Acnusa

Certains territoires subissent également une forte pollution sonore du fait d'une activité intense liée à l'aviation non commerciale. La mairie de Ramatuelle a ainsi souligné auprès des rapporteurs que les populations du Golfe de Saint-Tropez subissaient la pollution sonore consécutive à une circulation d'hélicoptères, notamment estivale, particulièrement dense.

À l'occasion des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, avait été envisagée la possibilité d'expérimenter l'usage d'hélicoptères électriques et de réaliser une plateforme d'accueil flottante temporaire (dite vertiport) sur la Seine, quai d'Austerlitz. Ce projet avait fait l'objet d'une enquête publique et d'un avis défavorable du commissaire enquêteur. Il a été abandonné à la suite de l'annulation de l'arrêté portant création du vertiport par le Conseil d'État au motif que l'Acnusa aurait dû être consultée en amont de la publication dudit arrêté.

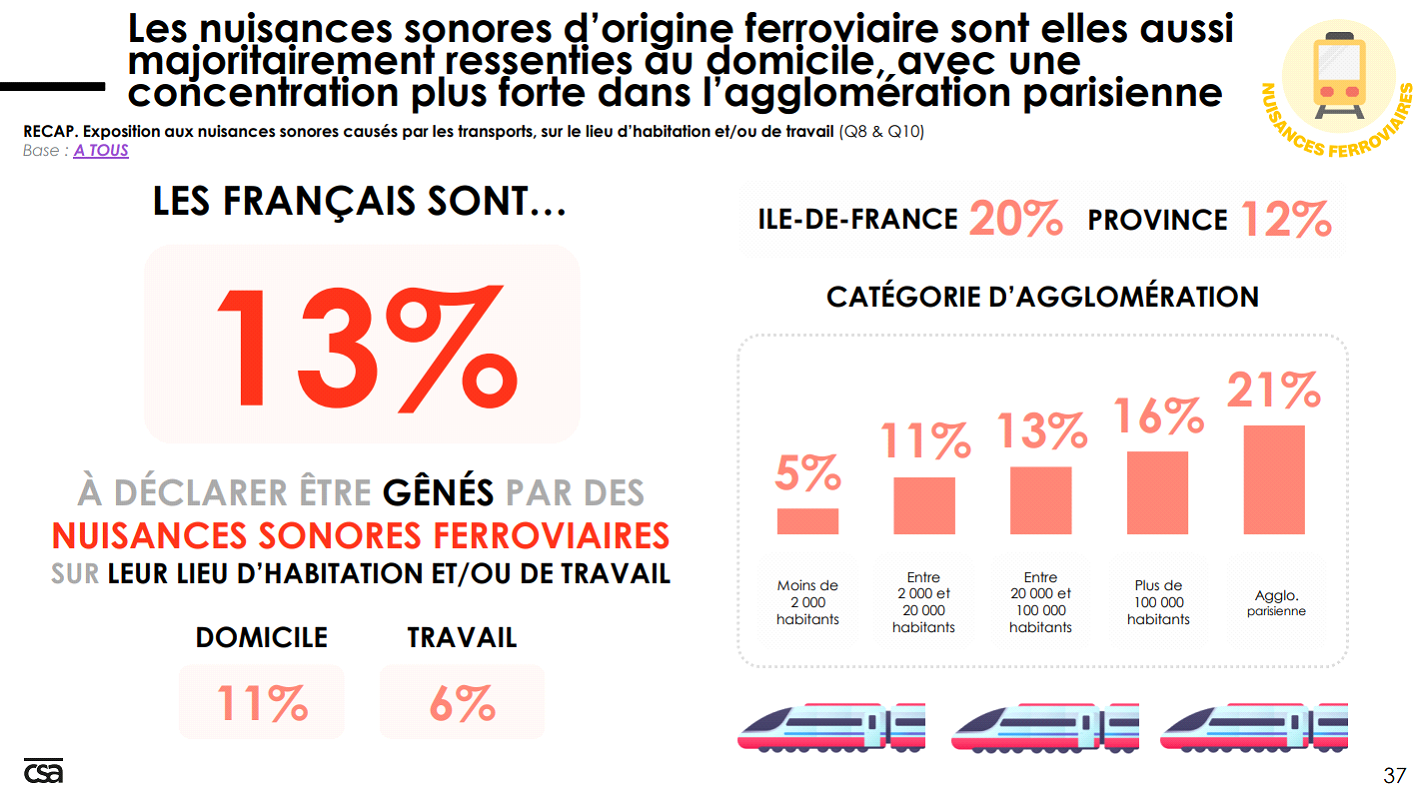

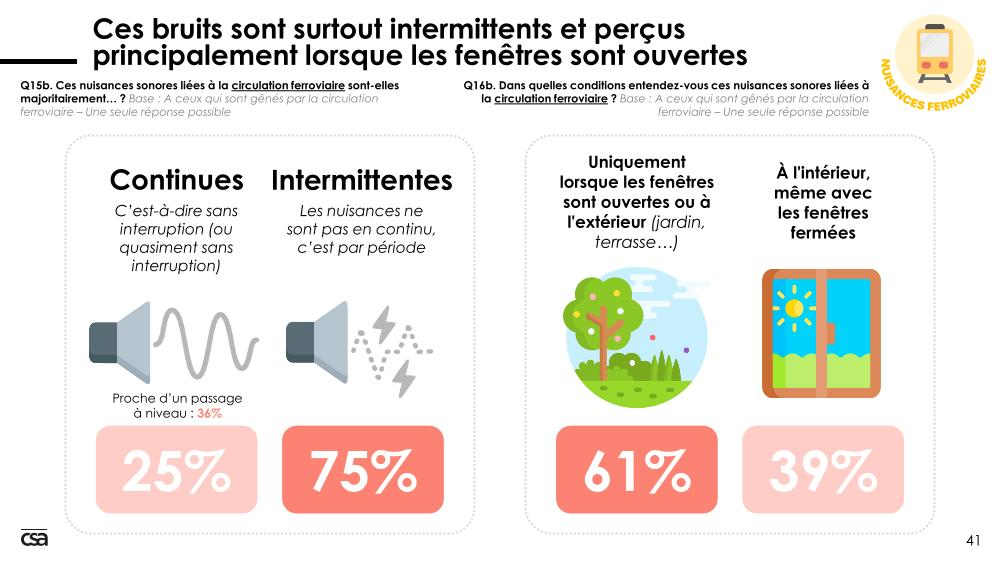

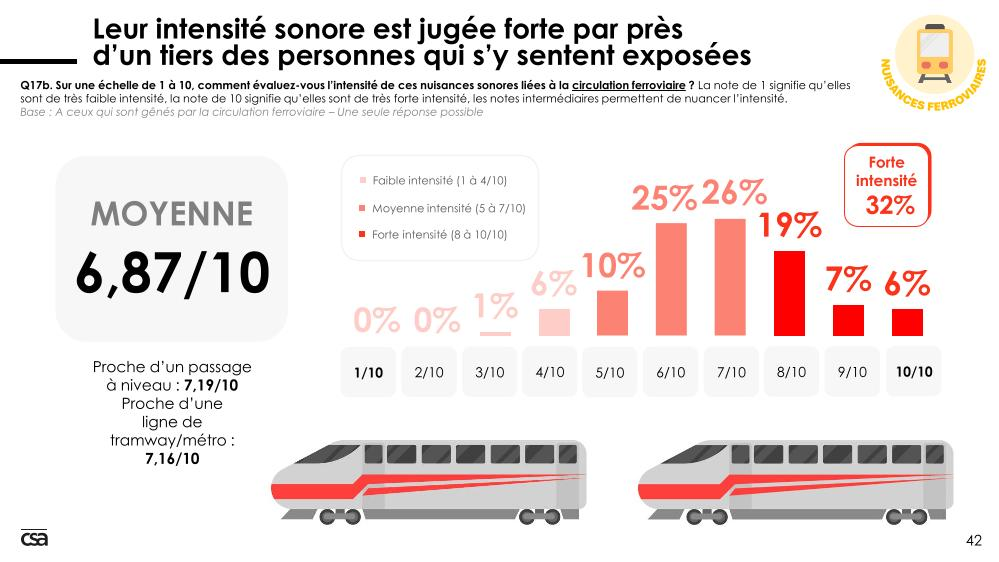

3. Le bruit ferroviaire : une cause d'exposition spécifique des populations au bruit et aux vibrations

a) Le transport ferroviaire : un facteur de pics de bruit élevés pour les populations, notamment urbaines

Source : sondage CSA réalisé à la demande de la mission d'information

Comme le transport aérien, le transport ferroviaire engendre un bruit intermittent, avec des événements sonores de forte intensité entrecoupés de silence. Il se manifeste en majorité en journée, avec des pics le matin et le soir liés à une fréquence accrue des trains sur ces plages horaires, notamment pour les LGV. Toutefois, les trains de fret circulent fréquemment la nuit, et sont donc source de pics de bruit nocturnes. Ils sont de surcroît plus bruyants et plus lents que les trains de voyageurs, ce qui renforce leur impact sur les populations résidant à proximité des voies. La commission nationale du débat public (CNDP) a souligné auprès des rapporteurs que les préoccupations des riverains concernant le bruit portaient plus fortement sur les LGV et le fret.

On distingue plusieurs sources de bruit ferroviaire :

- le bruit des équipements, prépondérant à l'arrêt, est lié aux moteurs, ventilateurs ou à la climatisation ainsi qu'à l'ouverture et la fermeture des portes ;

- le bruit lié à l'effort de traction, prépondérant à moins de 60 km/h, provient des moteurs et des ventilateurs du matériel roulant ;

- le bruit de roulement, prédominant entre 60 km/h et 320 km/h, est lié au contact entre le rail et les roues du matériel roulant. Il dépend notamment de la rugosité des roues, liée pour partie elle-même au système de freinage utilisé et de la rugosité du rail ;

- le bruit aérodynamique, qui apparaît à partir de 250 km/h, et ne devient prépondérant qu'au-delà de 320 km/h.

L'état actuel du réseau français et l'obsolescence de certaines infrastructures engendrent une hausse des nuisances, en augmentant le bruit de roulement. Comme l'a souligné la Fédération des industries ferroviaires (FIF), « Les rails usés ou détériorés, par exemple, entraînent une usure irrégulière des roues, ce qui génère des vibrations et des bruits plus importants. Une voie en mauvais état peut émettre jusqu'à 10 dB (A) de plus qu'une voie neuve ».

On peut y ajouter des bruits de crissement liés au freinage ou dans les courbes, qui concernent essentiellement les tramways. De même, le bruit lié à la présence d'une gare participe à la pollution sonore engendrée par le trafic ferroviaire. Ainsi, pour SNCF Réseau, « l'origine du bruit est dite systémique. C'est-à-dire qu'elle provient à la fois des caractéristiques de l'infrastructure, du type de matériel roulant, et des conditions d'exploitation, dont la vitesse ».

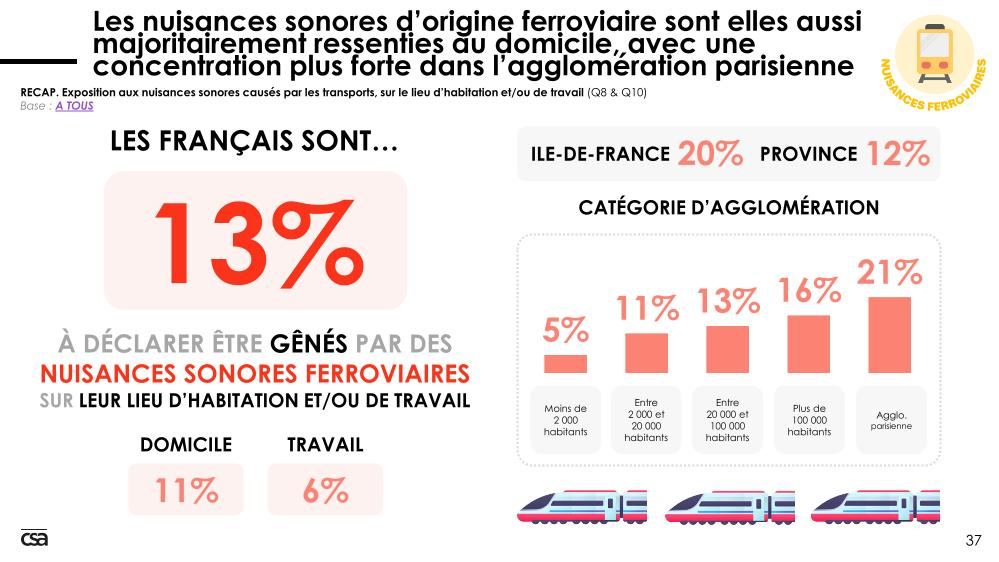

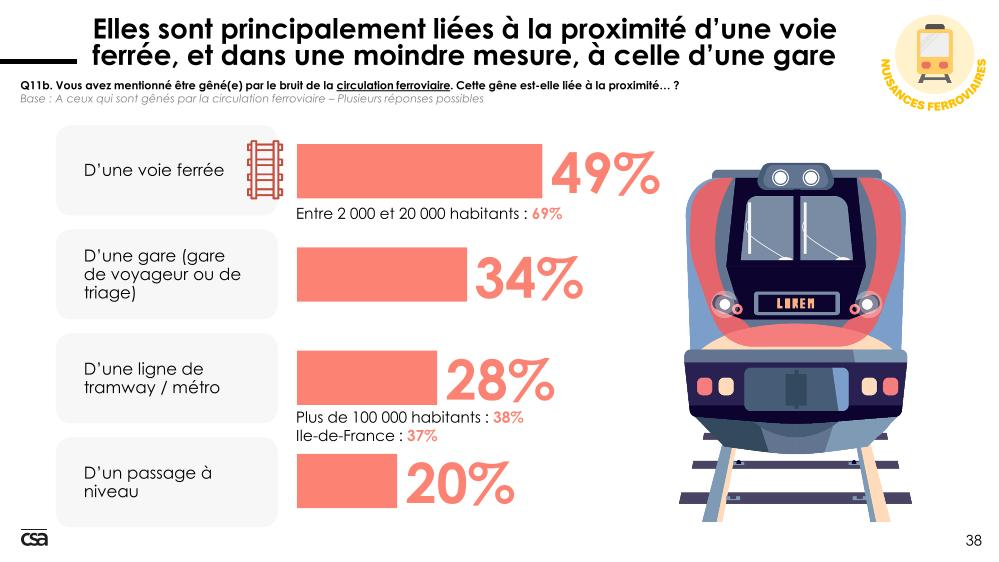

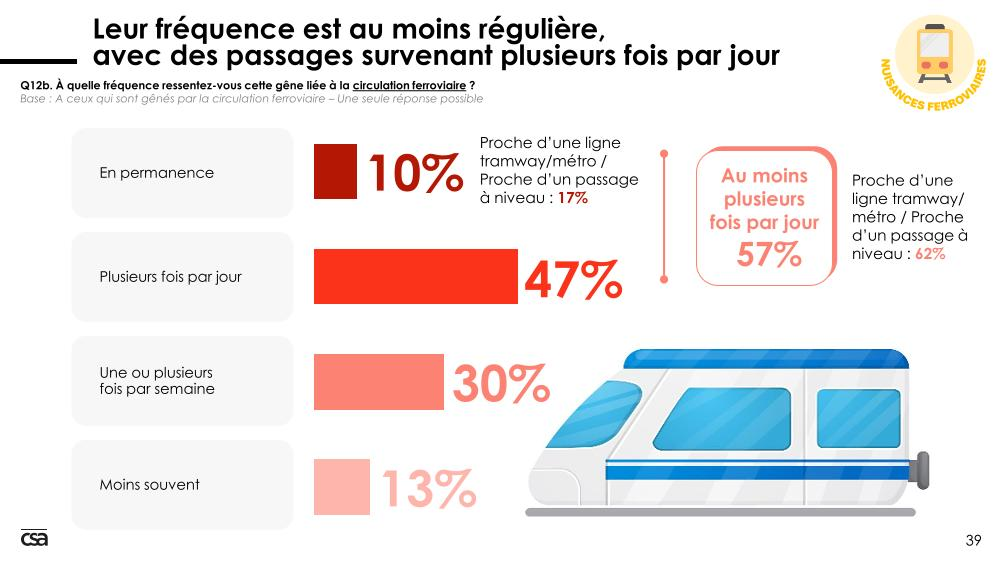

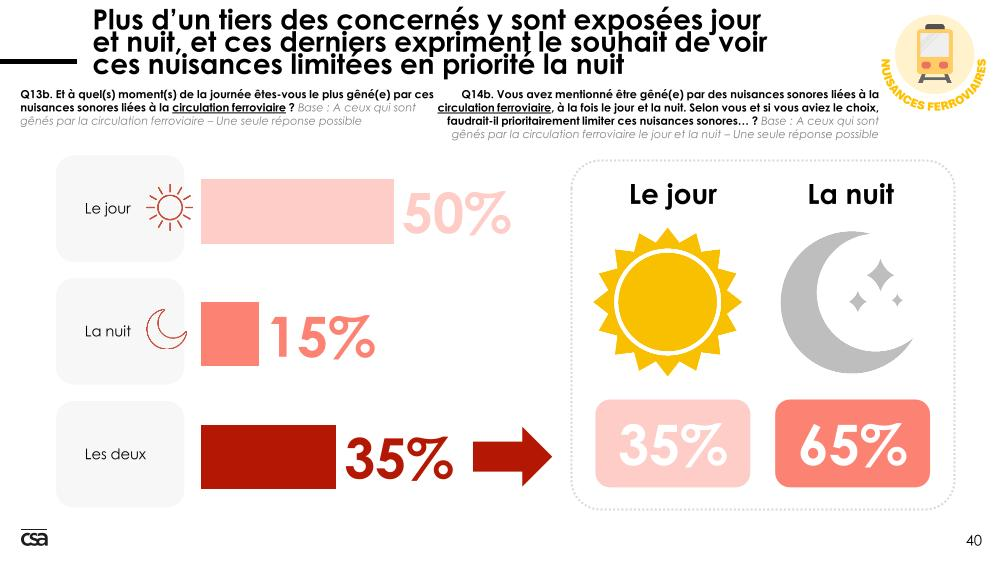

Selon le sondage réalisé pour la mission d'information, 13 % des Français s'estiment gênés par le bruit lié au trafic ferroviaire, dont la moitié la nuit. Cette proportion atteint 21 % dans l'agglomération parisienne. D'après l'Ademe, 11,5 millions d'individus subissent des niveaux sonores qui excèdent 45 dB (A) en façade de leur logement selon l'indicateur Lden. 4,4 millions de personnes sont affectées par un bruit supérieur à 55 dB (A), la valeur recommandée par l'OMS étant 54 dB (A). La nuit, 6,6 millions d'individus sont exposés de nuit à des niveaux dépassant 45 dB (A), la valeur recommandée par l'OMS étant 44 dB (A). Pour les chercheurs de l'Université Gustave Eiffel entendus par les rapporteurs, « le bruit ferroviaire est la deuxième source de bruit la plus importante après le bruit routier et représente un problème environnemental majeur en Europe ». L'un des répondants au sondage précité a ainsi déclaré que « Le plus gênant [sont les] rails SNCF à proximité, avec des bruits stridents la nuit et [les] passages de trains de fret ».

Ces données doivent toutefois être nuancées. En effet, selon SNCF Réseau, « les cartes ferroviaires sont majorantes car réalisées sur la base de la vitesse maximale de la ligne alors que la vitesse réelle des circulations peut être inférieure ».

SNCF Réseau a indiqué aux rapporteurs que l'on observe « une baisse générale objective du niveau sonore ces dernières années » liée à l'amélioration des infrastructures et du matériel roulant. Concernant l'Île-de-France, BruitParif constate ainsi « une nette diminution du nombre de personnes exposées au bruit du trafic ferroviaire » dans les cartes de bruit stratégiques en vigueur par rapport aux cartes réalisées cinq ans auparavant : « les parts de personnes exposées au-delà des valeurs recommandées par l'OMS passant de 15,8 % à 9,6 % pour l'indicateur Lden et de 22,6 % à 11,6 % pour l'indicateur Ln [la nuit] ». Il faut toutefois rester prudent dans l'interprétation de cette évolution qui s'explique pour partie par des changements méthodologiques dans l'élaboration des cartes.

Cette diminution du bruit émis par le trafic ferroviaire pourrait ralentir dans les prochaines années compte tenu de la hausse attendue du trafic. Selon les chercheurs de l'Université Gustave Eiffel, « l'augmentation du trafic ferroviaire va accroître inévitablement l'exposition au bruit, les gains apportés par les évolutions technologiques ayant tendance à stagner ces dernières années ».

Concernant les transports publics urbains et interurbains ferroviaires (TER, Transilien, RER, tramway), on observe également une diminution de l'exposition au bruit des populations ces dernières années. La RATP a ainsi fait état aux rapporteurs d'une diminution du nombre de personnes exposées à des niveaux sonores élevés à proximité de son réseau ces dernières années. Cependant, une hausse pour le tramway entre 2012 et 2017 liée à la création de nombreuses lignes nouvelles en Île-de-France est tangible.

Cette diminution du niveau de bruit lié au trafic ferroviaire a été rendue possible grâce à des actions sur les voies et le matériel roulant. SNCF Réseau a ainsi indiqué aux rapporteurs que les travaux de régénération des voies conduisent à une diminution de l'intensité acoustique de l'ordre de 6 dB (A), du fait de la généralisation du remplacement des rails courts par de longs rails soudés qui réduisent le nombre de joints de rails et du remplacement des traverses bois par des traverses en béton. Comme l'a signalé Île-de-France Mobilités (IDFM) aux rapporteurs, « Les trains de nouvelles générations intègrent les exigences normatives récentes et sont également moins bruyants grâce aux améliorations technologiques, en particulier concernant le freinage. ».

Évolution de l'exposition sonore de la population francilienne habitant le long du réseau RATP de 2007 à 2022 en fonction de l'indicateur Lden.

Source : RATP

b) Lignes à grande vitesse : des pics de bruit soudains qui perturbent des territoires souvent peu exposés au bruit

Les lignes à grande vitesse (LGV) génèrent un bruit aux caractéristiques différentes de celui des autres lignes. Comme le souligne SNCF Réseau : « S'agissant des TGV, leur irruption sonore soudaine liée à leur rapidité est perçue négativement. Le bruit des TGV se caractérise par un contenu spectral riche en basses fréquences ».

L'exposition des populations au bruit émis par la circulation des TGV est cependant essentiellement diurne. Selon SNCF Réseau, « les LGV ne sont que très faiblement circulées de nuit, en tout début et toute fin de période ».

La mise en service récente des nouvelles lignes de LGV Sud Europe Atlantique (SEA - Tours-Bordeaux) et Bretagne-Pays de la Loire (BPL - Le Mans-Rennes) en 2017 a entraîné une augmentation du niveau sonore, qui a été perçue négativement par les populations. Une mission de médiation relative aux nuisances générées par les TGV auprès des riverains des lignes Bretagne-Pays-de-la-Loire et Sud-Europe-Atlantique a donc été confiée au commissariat général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) par la ministre chargée des transports en 201924(*). Cette mission a mis en évidence des enjeux propres au bruit émis par les nouvelles LGV. S'il n'y a pas d'exposition nocturne au bruit, « le soir les trains sont plus fréquents, ainsi que les vendredis et dimanche soir et cela correspond aux périodes de repos souhaitées » par les habitants. En outre, « les passages de train les gênent pour s'endormir le soir et les réveillent tôt le matin ». Les TGV traversent des zones auparavant calmes, si bien que les pics de bruit sont perçus comme une dégradation majeure de l'environnement, d'autant plus qu'ils perturbent l'usage des jardins, plus largement répandus dans les zones peu denses. Cette perception négative est exacerbée par des facteurs extra-auditifs : la gêne ressentie est considérée comme moins acceptable par les riverains qui estiment que l'infrastructure n'est pas utile pour leur territoire, ce qui est le cas dans des zones traversées par des rames qui ne s'arrêtent pas aux gares intermédiaires.

c) Les circulations ferroviaires : une source de vibrations et de bruit solidien

Le transport ferroviaire est source de vibrations concomitantes au bruit. Selon le Cerema, « les vibrations sont une extension des gênes acoustiques, certains bruits pouvant engendrer des vibrations, et inversement, certaines vibrations pouvant engendrer du bruit intérieur par rayonnement par les structures bâties ». Le bruit découlant des vibrations est le bruit solidien. L'impact des vibrations est particulièrement fort pour les lignes à grande vitesse et les réseaux urbains, notamment le réseau historique du métro parisien. Des progrès sont toutefois à attendre à l'avenir, la Société des Grands Projets (SGP) a indiqué, à propos du Grand Paris Express, que « s'agissant des vibrations, l'objectif de performance est de se situer sous le seuil de perception humaine ».

En zone urbaine dense, la propagation des vibrations et du bruit solidien, et donc l'exposition des populations, dépend non seulement des caractéristiques de l'infrastructure, mais également de celles du bâti autour de celle-ci. Comme l'a indiqué la RATP aux rapporteurs, « Dans les expertises techniques de nombreuses causes exogènes au “système transport” sont souvent identifiées ». En effet, « toute modification des hauteurs, des volumes, de la nature des matériaux ou agencements des bâtiments en champ proche des infrastructures de transport ou des sites industriels ainsi que toute création de ponts vibratoires, de réflexions de l'énergie vibratoire sur les fondations, de modifications structurelles ou de charge ou d'aménagements intérieurs sont susceptibles d'amplifier les vibrations chez les riverains existants ainsi qu'au sein même des bâtiments rénovés, réhabilités sans que les ouvrages RATP n'aient subi de modifications significatives ».

II. UN FOISONNEMENT COMPLEXE ET PEU LISIBLE D'OUTILS RÉGLEMENTAIRES

Les outils réglementaires relatifs au bruit des transports ont pour objectif de limiter les risques sanitaires liés à une exposition acoustique trop forte.

Néanmoins, les référentiels applicables divergent des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).