- L'ESSENTIEL

- LISTE DES RECOMMANDATIONS

- I. L'AME, UN DISPOSITIF GÉNÉREUX ET

INCHANGÉ DEPUIS 2020

- A. L'AIDE MÉDICALE DE L'ÉTAT,

PRINCIPAL DISPOSITIF DE PRISE EN CHARGE SANITAIRE DES ÉTRANGERS EN

FRANCE

- B. DES BÉNÉFICIAIRES DE L'AME MAL

CONNUS

- C. UN SYSTÈME FRANÇAIS

GÉNÉREUX PAR RAPPORT AUX AUTRES PAYS EUROPÉENS

- 1. Une prise en charge limitée aux soins

hospitaliers urgents au Danemark et en Suisse

- 2. Certains pays (Allemagne, Royaume-Uni,

Suède, Italie) permettent l'accès à un panier de soins

élargi notamment aux actions de prévention, et à la prise

en charge de la grossesse mais plus limité que celui des assurés

sociaux

- 3. Certains pays (Espagne, Belgique) ont fait le

choix d'un large panier de soins

- 1. Une prise en charge limitée aux soins

hospitaliers urgents au Danemark et en Suisse

- A. L'AIDE MÉDICALE DE L'ÉTAT,

PRINCIPAL DISPOSITIF DE PRISE EN CHARGE SANITAIRE DES ÉTRANGERS EN

FRANCE

- II. UN COÛT TRÈS ÉLEVÉ

POUR LES DÉPENSES PUBLIQUES

- A. PLUS DE 1,3 MILLIARD D'EUROS DE

DÉPENSES D'AIDE MÉDICALE DE L'ÉTAT

- B. DES DÉPENSES DES

BÉNÉFICIAIRES DE L'AME INFÉRIEURES À CELLE DES

ASSURÉS SOCIAUX

- 1. Une dépense moyenne par

bénéficiaire modérée

- 2. Des dépenses centrées sur les

soins hospitaliers

- 3. Des dépenses de santé

spécifiques aux bénéficiaires de l'AME

- a) Des dépenses de soins hospitaliers

centrées sur les accouchements, les problèmes digestifs et

cardiovasculaires

- b) Des dépenses de médecine de ville

par bénéficiaire inférieure à la moyenne par

habitant pour les soins dentaires et d'optique

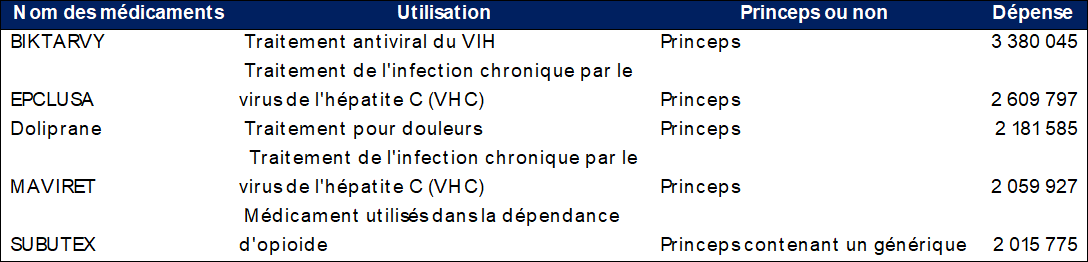

- c) Des dépenses de médicaments

centrées sur la lutte contre les maladies infectieuses (VIH,

hépatite C)

- a) Des dépenses de soins hospitaliers

centrées sur les accouchements, les problèmes digestifs et

cardiovasculaires

- 1. Une dépense moyenne par

bénéficiaire modérée

- C. UNE HAUSSE DES DÉPENSES D'AME

LIÉE EN PARTIE À L'AUGMENTATION DU NOMBRE DE

BÉNÉFICIAIRES

- A. PLUS DE 1,3 MILLIARD D'EUROS DE

DÉPENSES D'AIDE MÉDICALE DE L'ÉTAT

- III. UNE NÉCESSITÉ : MAITRISER

LES DÉPENSES D'AME

- A. LUTTER CONTRE L'IMMIGRATION

IRRÉGULIÈRE

- B. REDÉFINIR LES DROITS OUVERTS AU TITRE DE

L'AIDE MÉDICALE DE L'ÉTAT

- C. UNE GESTION DE L'AME RELATIVEMENT

SATISFAISANTE

- A. LUTTER CONTRE L'IMMIGRATION

IRRÉGULIÈRE

- I. L'AME, UN DISPOSITIF GÉNÉREUX ET

INCHANGÉ DEPUIS 2020

- EXAMEN EN COMMISSION

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

- LISTE DES DÉPLACEMENTS

- TABLEAU DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI

(TEMIS)

N° 841

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2024-2025

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 juillet 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur l'aide médicale d'État,

Par M. Vincent DELAHAYE,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.

L'ESSENTIEL

I. UN DISPOSITIF GÉNÉREUX ET INCHANGÉ DEPUIS 2020

A. UN DISPOSITIF INCHANGÉ DEPUIS 5 ANS MALGRÉ LES PROMESSES GOUVERNEMENTALES

1. L'AME recoupe 4 dispositifs

Le dispositif principal est l'AME de droit commun, créée par la loi du 27 juillet 19991(*). Elle permet la protection de la santé des personnes étrangères vivant en France depuis au moins trois mois consécutifs en situation irrégulière et dont les ressources ne dépassent pas un plafond de 862 euros mensuels en 2025.

L'AME de droit commun s'applique également aux « ayant-droits » du bénéficiaire (conjoint, enfants mineurs et majeurs à charge, ainsi qu'une personne unique à charge, vivant depuis 12 mois consécutifs avec la personne bénéficiaire de l'aide).

Pour les étrangers en situation irrégulière ne pouvant bénéficier de l'AME de droit commun, une prise en charge au titre de « soins urgents » est prévue, sans condition de résidence, dès lors que le pronostic vital est engagé.

Deux autres dispositifs s'y ajoutent : l'AME humanitaire, accordée au cas par cas par le ministère chargé de l'action sociale, et l'aide médicale pour les personnes gardées à vue.

Le cas spécifique des demandeurs d'asile

Les demandeurs d'asile bénéficient après trois mois de résidence en France de la protection universelle maladie (PUMa). Toutefois, lorsque la demande est déboutée, c'est-à-dire dans 54,3 % des cas en 2024, ils n'ont plus droit à la PUMa et ne peuvent demander que l'aide médicale de l'État. Ainsi, 14 % des bénéficiaires de l'AME seraient des demandeurs d'asile déboutés.

Il serait plus cohérent de faire bénéficier les demandeurs d'asile de l'aide médicale de l'État, donnant une vision plus transparente de la dépense en termes de santé. Un tel système est par exemple utilisé en Allemagne.

2. Une absence de réforme pourtant promise par deux gouvernements successifs

Une réforme de l'aide médicale de l'État avait été annoncée par le Gouvernement en 2023, à l'occasion du vote par le Sénat de la transformation de l'AME en Aide médicale d'urgence au cours de l'examen du projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration2(*). Dans ce cadre, le gouvernement avait chargé MM. Evin et Stefanini de réaliser une mission concernant l'AME, en moins de trois mois. Depuis la remise du rapport en décembre 2023, aucune réforme n'a été mise en oeuvre, ce qui est très regrettable.

B. DES BÉNÉFICIAIRES MAL CONNUS

|

Les bénéficiaires de l'AME sont à |

Près de |

et |

|

des hommes. |

ont entre 20 et 39 ans |

ne bénéficieraient de l'AME que depuis un an. |

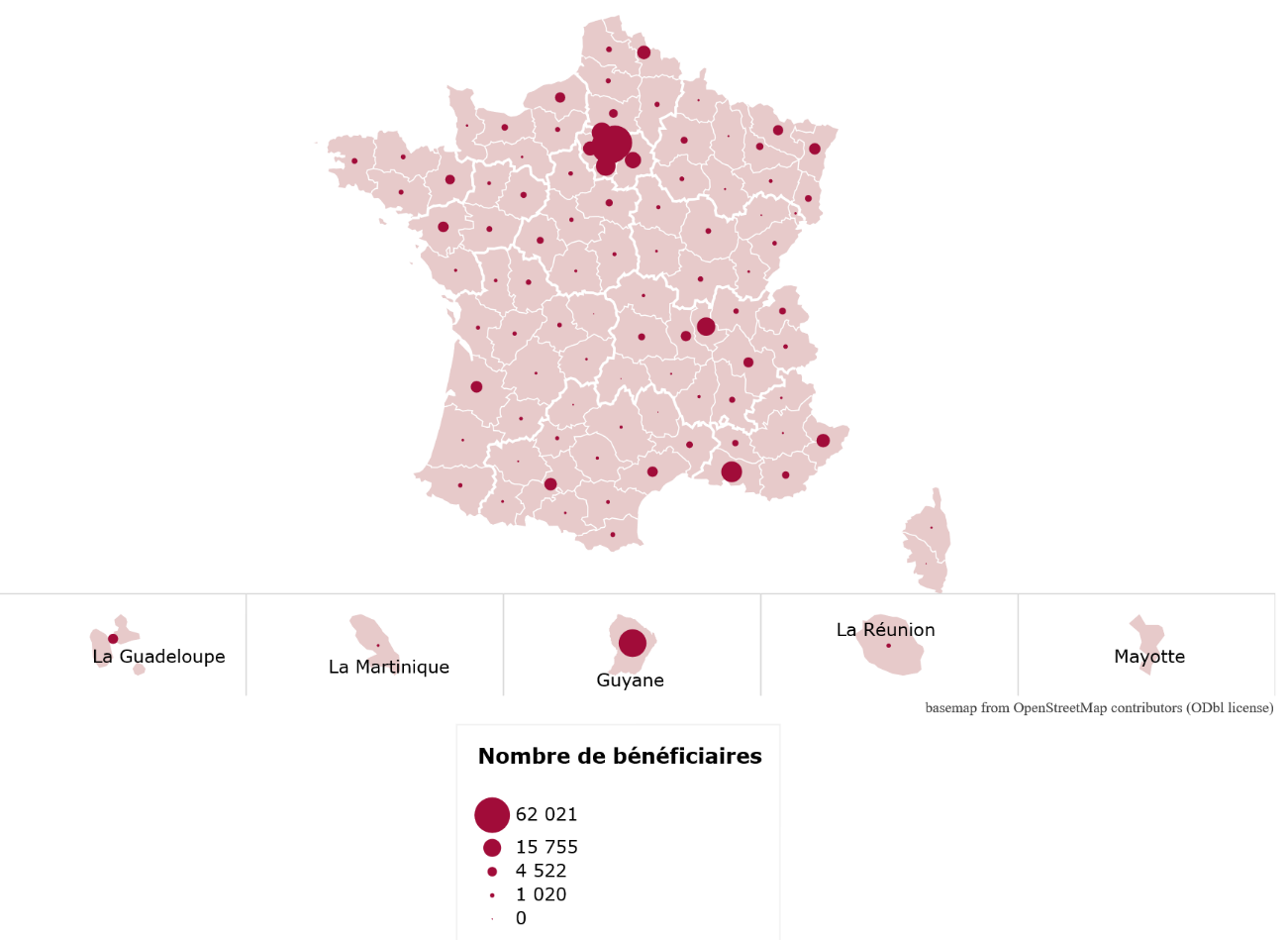

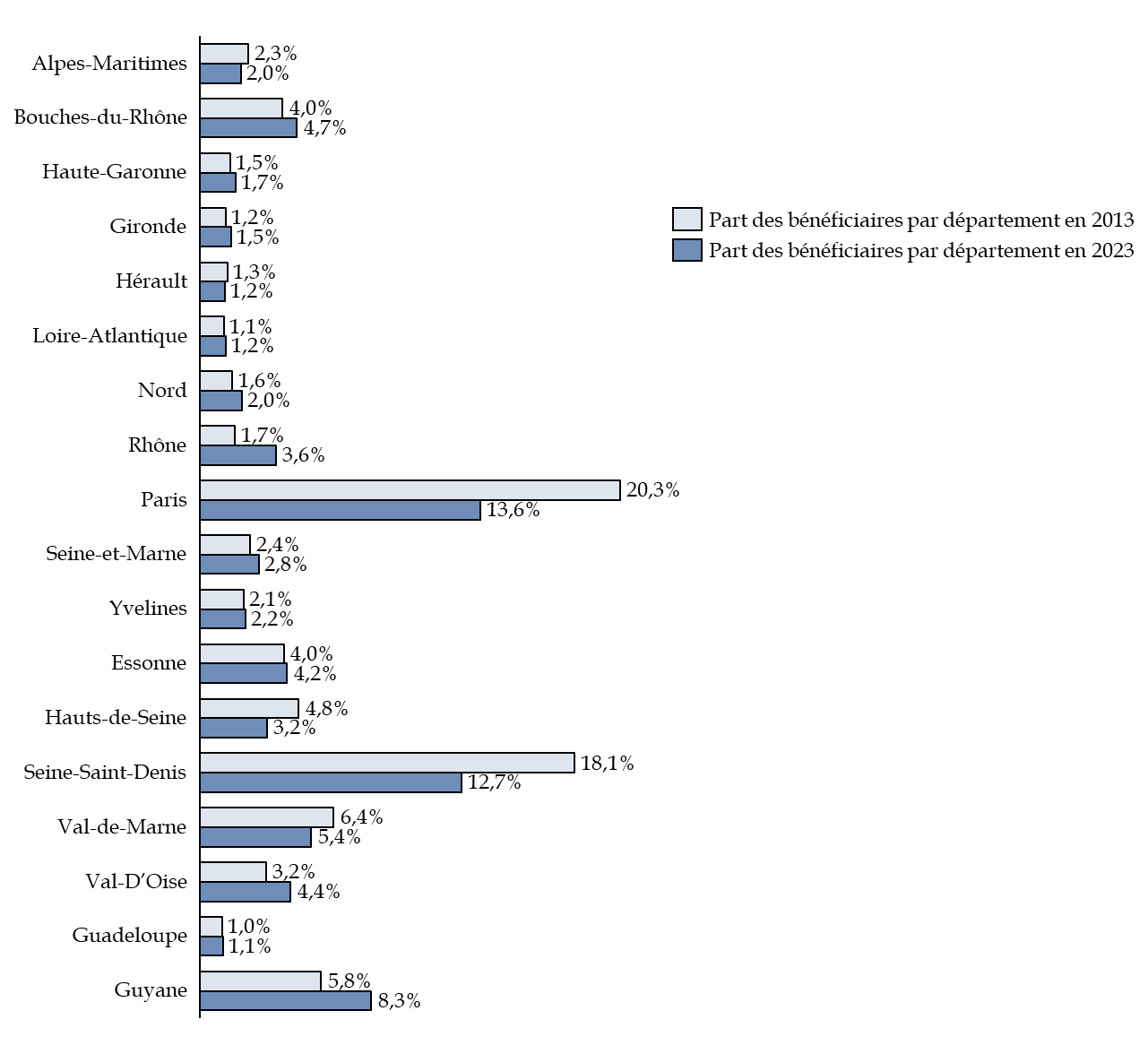

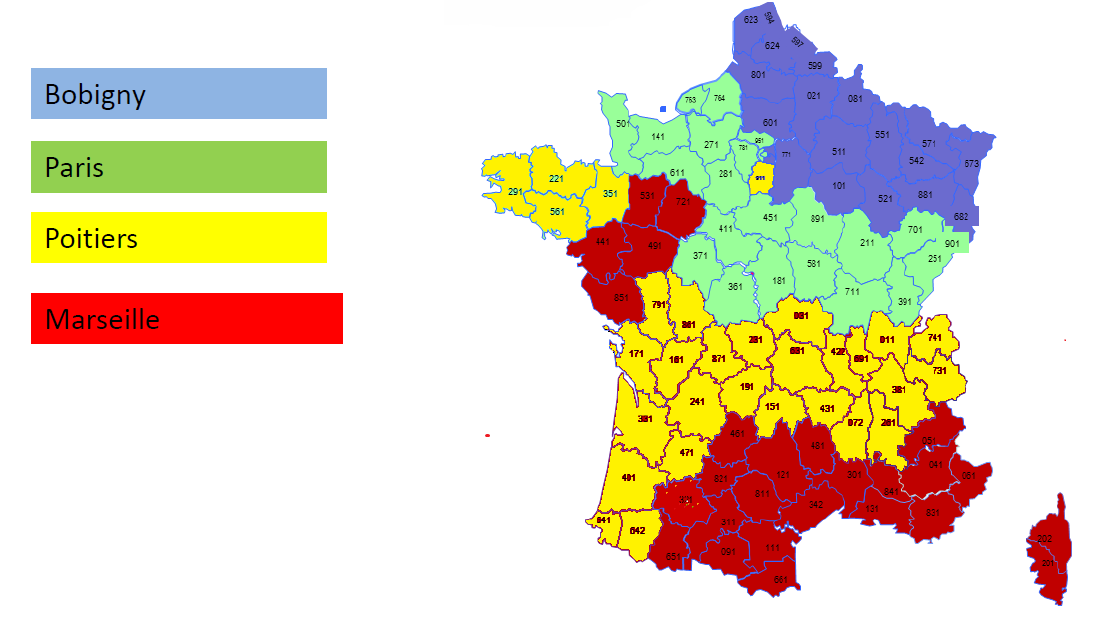

Les bénéficiaires de l'AME sont particulièrement concentrés dans certains départements très urbains : à Paris (13,6 % des bénéficiaires), en Seine-Saint-Denis (12,7 %), dans l'Essonne (4,2 %), dans les Bouches-du-Rhône (4,7 %) et le Rhône (3,6 %), ainsi qu'en Guyane (8,3 %).

C. UN SYSTÈME FRANÇAIS GÉNÉREUX PAR RAPPORT À SES VOISINS EUROPÉENS

Le Danemark et la Suisse ne prennent en charge gratuitement que les soins urgents et demandent une participation financière pour le traitement des maladies infectieuses, la prévention et les frais liés à la grossesse.

La plupart des pays (Allemagne, Royaume-Uni, Suède, Italie) limitent davantage qu'en France le panier de soins remboursé pour les étrangers en situation irrégulière par rapport à celui des assurés sociaux mais sont plus généreux que le Danemark et la Suisse.

Certains pays (Espagne, Belgique), prennent en charge pratiquement l'ensemble des soins dont bénéficient les assurés sociaux pour les étrangers en situation irrégulière.

II. UN COÛT ÉLEVÉ D'1,3 MILLIARD D'EUROS POUR L'ÉTAT

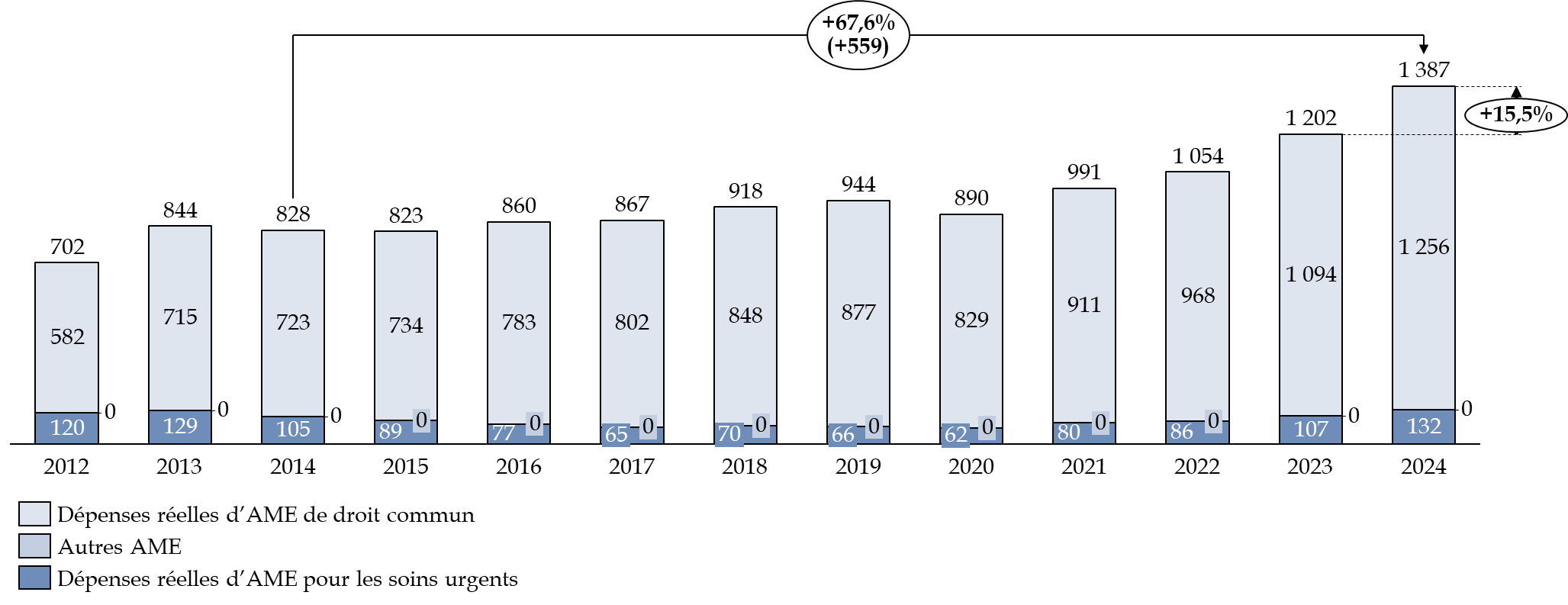

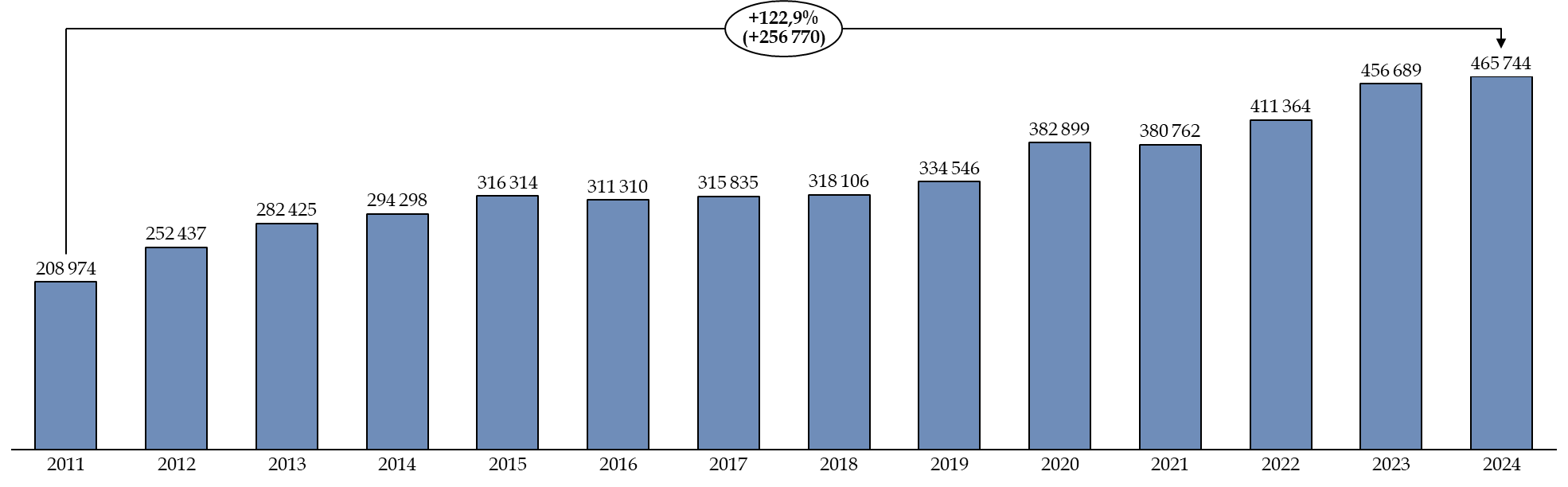

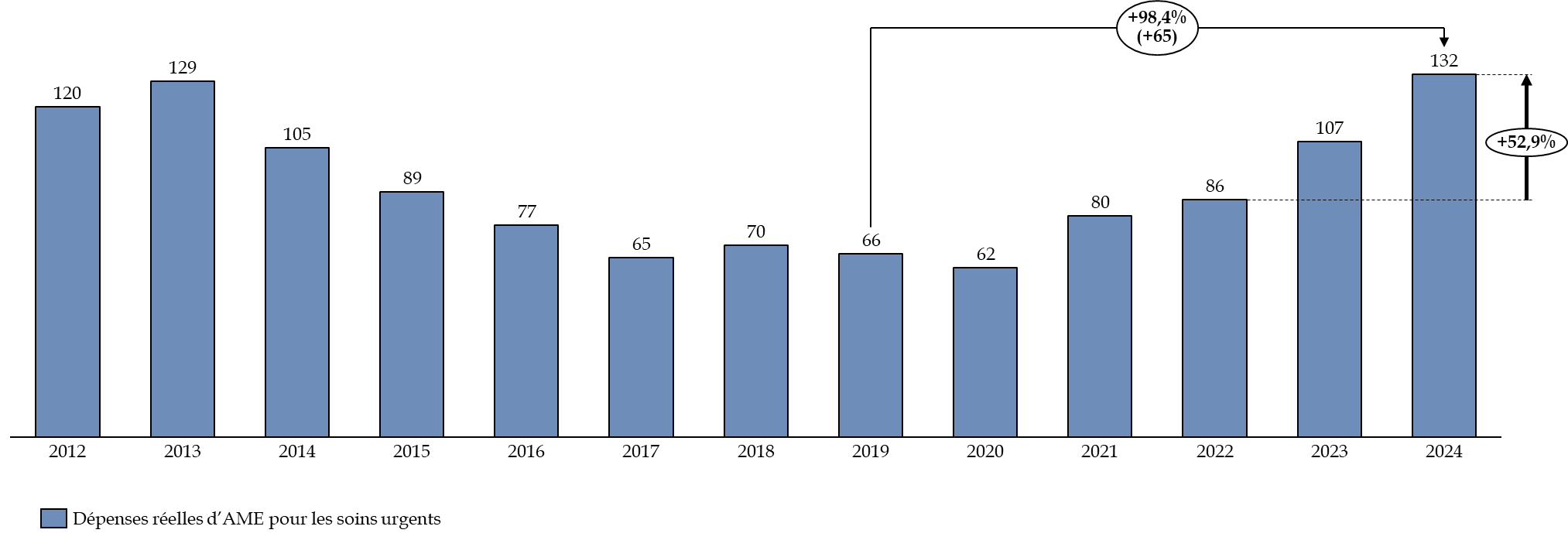

A. UNE HAUSSE DE 68 % DES DÉPENSES EN 10 ANS

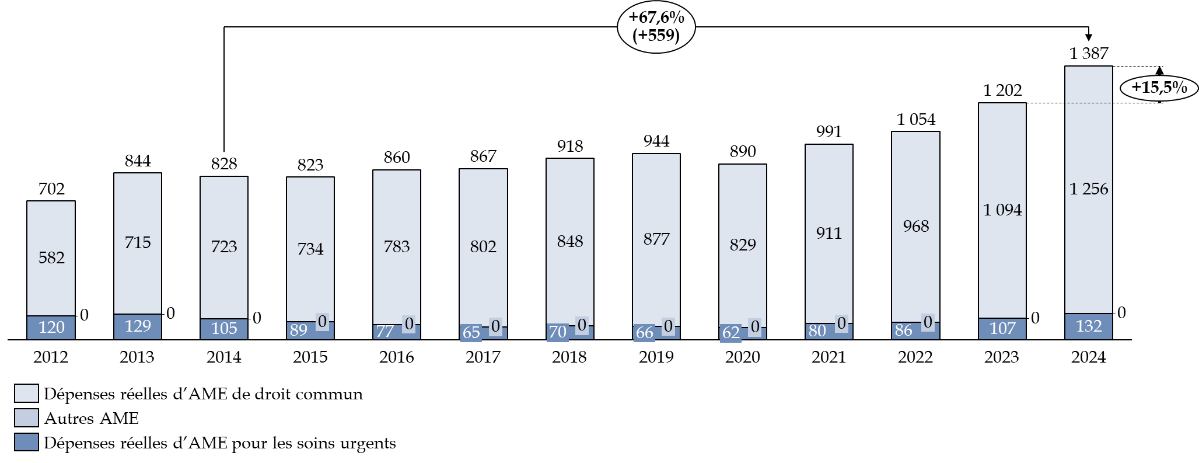

Pour l'année 2024, le coût total réel de l'AME, toutes AME incluses, est de 1 386,8 millions d'euros, soit une hausse de 15,5 % par rapport à 2023, et de 67,6 % en 10 ans, représentant 543 millions d'euros.

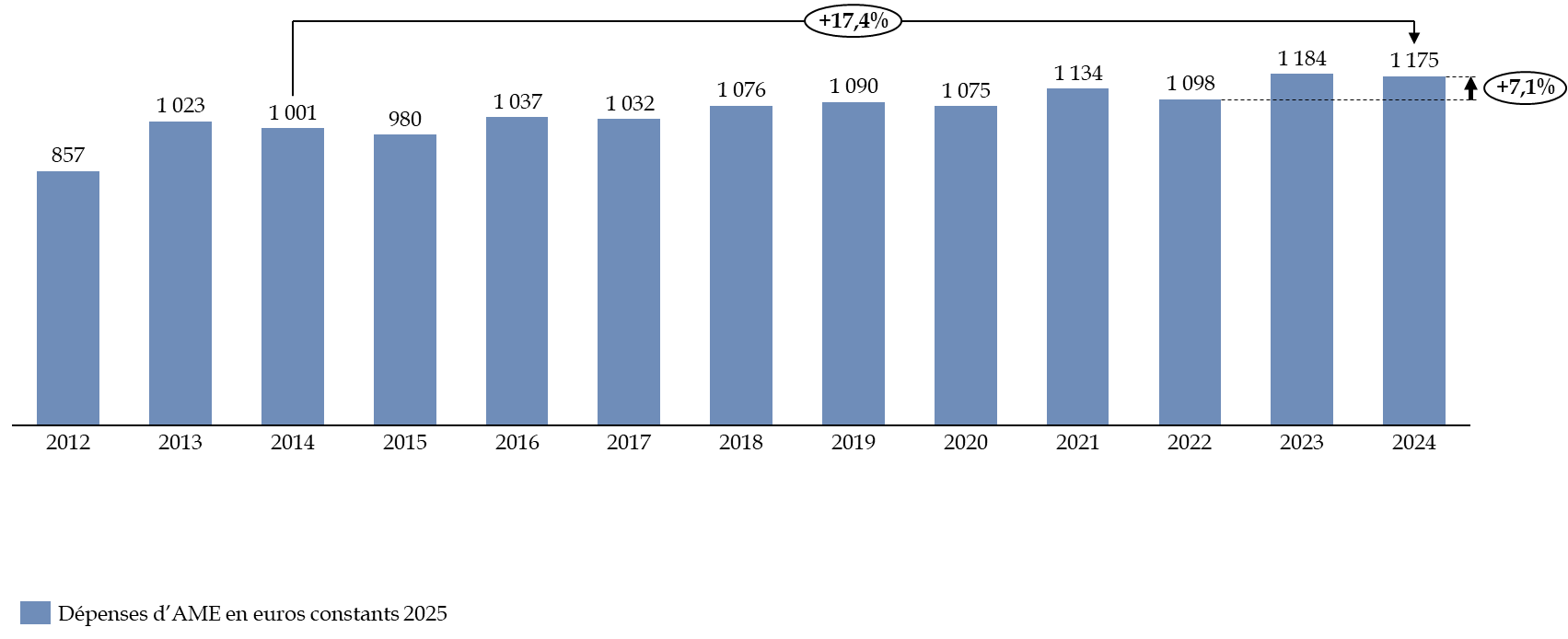

Évolution des dépenses réelles d'AME entre 2012 et 2024

(en millions d'euros)

Source : commission des finances d'après les documents budgétaires

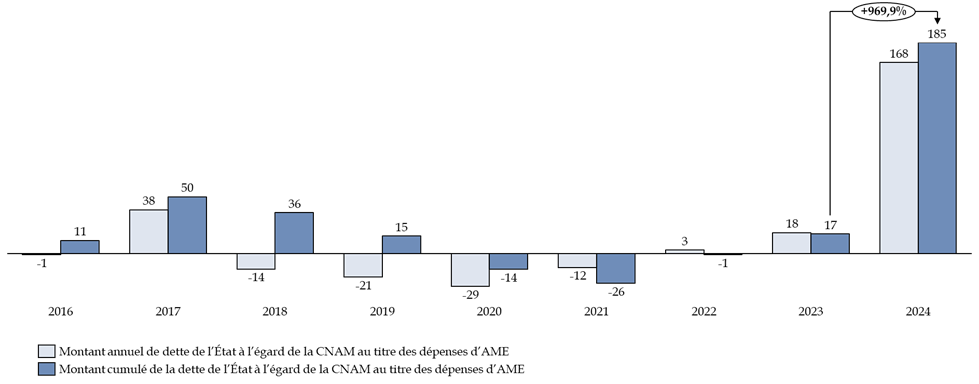

Les dépenses d'AME sont toutefois plus élevées que celles qu'affiche le budget de l'État. En effet, d'une part, l'État ne prend en charge qu'une partie de l'AME pour soins urgents, à hauteur d'une dotation forfaitaire, le reste du coût étant pris en charge par l'Assurance maladie.

Par ailleurs, malgré la formulation très explicite de l'article L. 253-2 du code de l'action sociale et des familles, les dépenses de l'aide médicale de l'État de droit commun n'ont pas été prises en charge intégralement par l'État. L'AME étant une dépense de guichet, si l'État ne programme pas suffisamment de crédits budgétaires pour financer l'intégralité des dépenses d'AME de droit commun, il crée une dette à l'égard de la Sécurité sociale.

Or, en particulier en 2024, le décret d'annulation du 21 février 20243(*) a supprimé près de 50 millions d'euros de crédits au titre de l'aide médicale de l'État (AME). En conséquence, l'État a contracté une dette inédite à l'égard de la CNAM, de 185,1 millions d'euros.

Une telle situation n'est pas acceptable : une budgétisation des dépenses réelles d'aide médicale de l'État est indispensable.

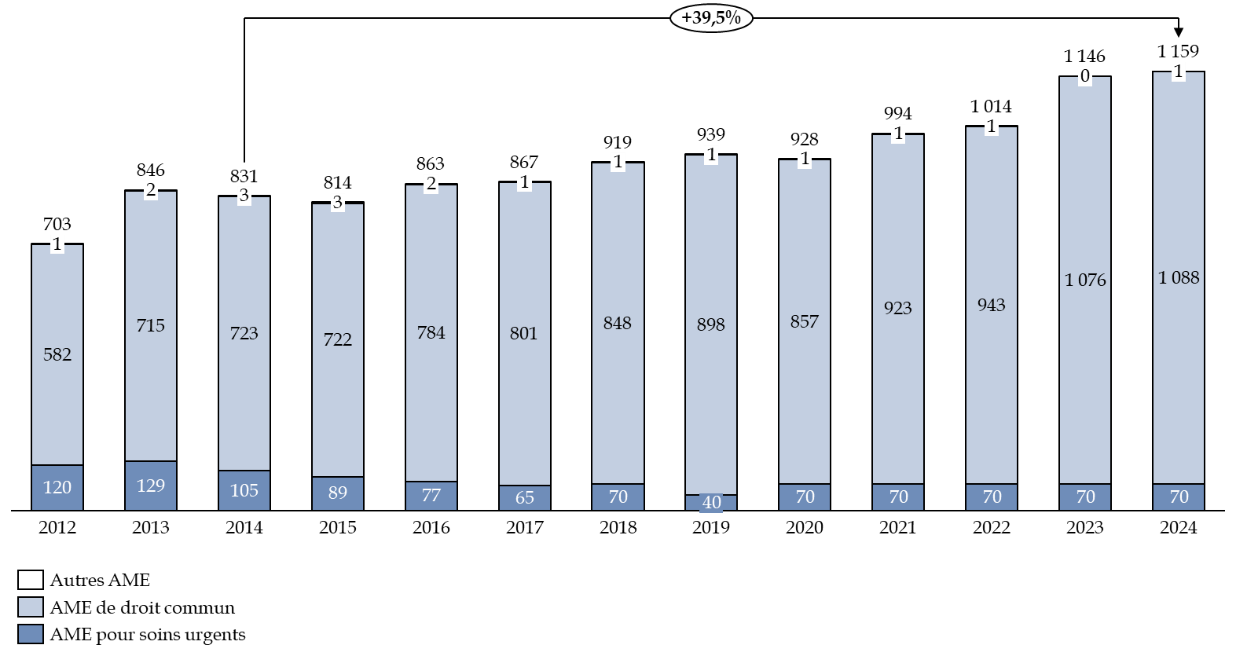

Au total, les dépenses de l'ensemble des AME dans le budget de l'État se sont élevées à 1,16 milliard d'euros en 2024, et ont augmenté de 40 % en 10 ans. Les dépenses d'aide médicale de droit commun se sont élevées à 1,088 milliards d'euros en 2024.

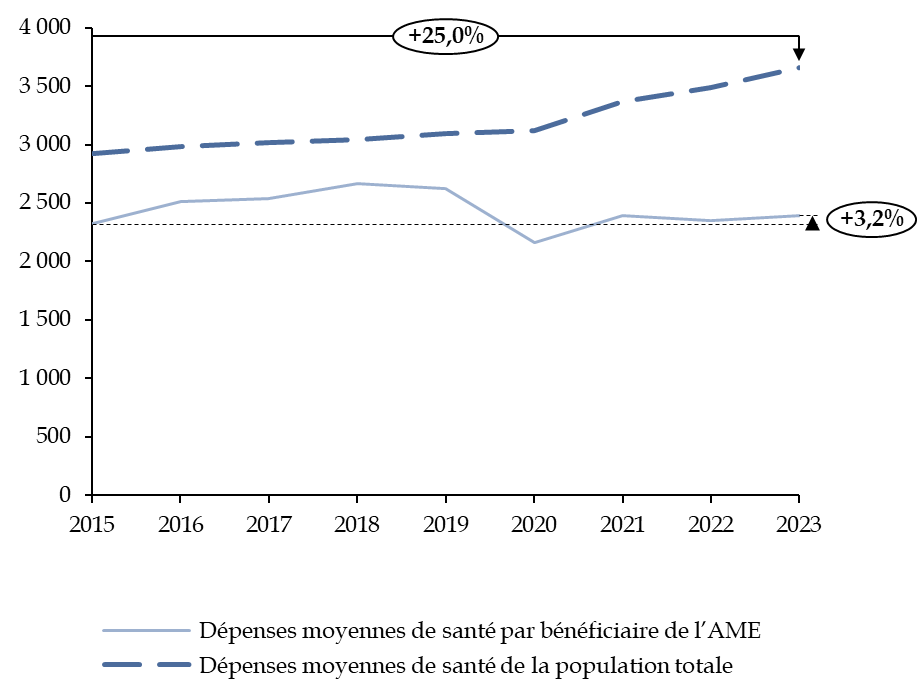

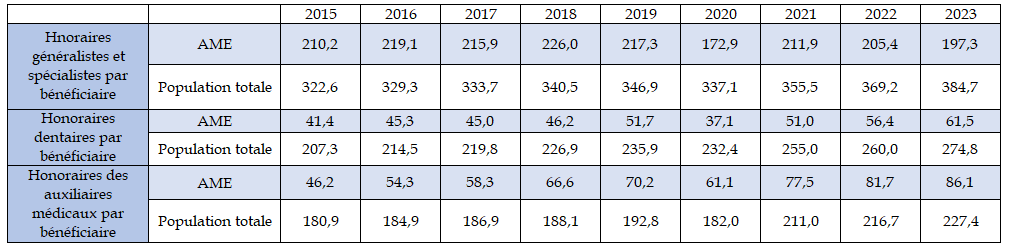

B. DES DÉPENSES DES BÉNÉFICIAIRES DE L'AME INFÉRIEURES À CELLES DES ASSURÉS SOCIAUX

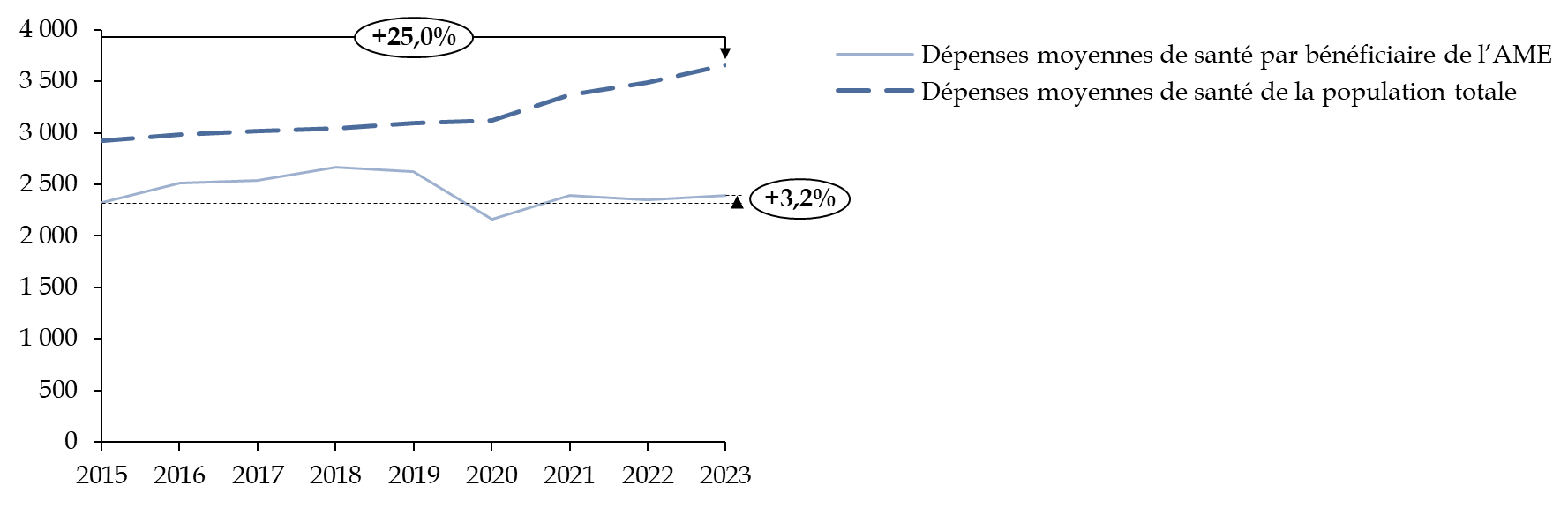

La dépense moyenne de l'AME s'élève en 2023 à 2 396,4 euros par bénéficiaire, un montant en hausse de 3,2 % par rapport à 2015, mais inférieur à celui de l'ensemble de la population française.

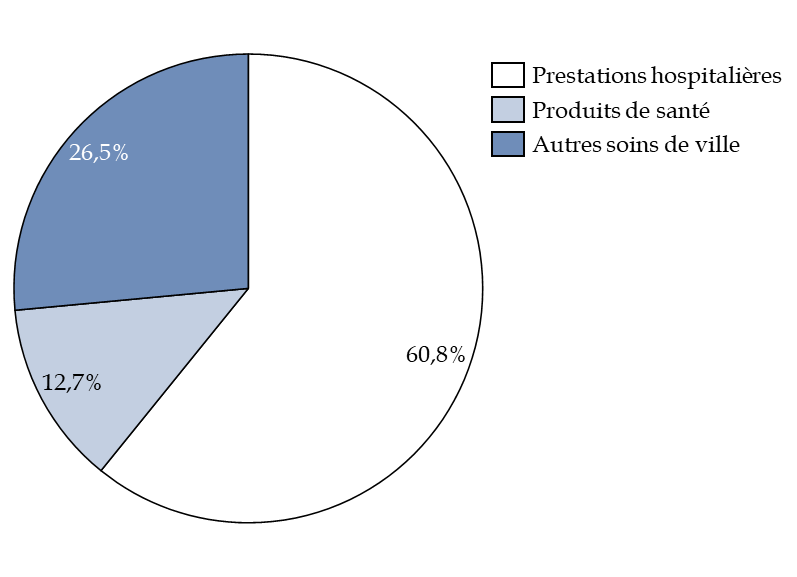

Près de 60,8 % des dépenses sont constituées de prestations hospitalières, tandis que les produits de santé ne représentent que 12,7 % des dépenses et les soins de ville 26,5 %.

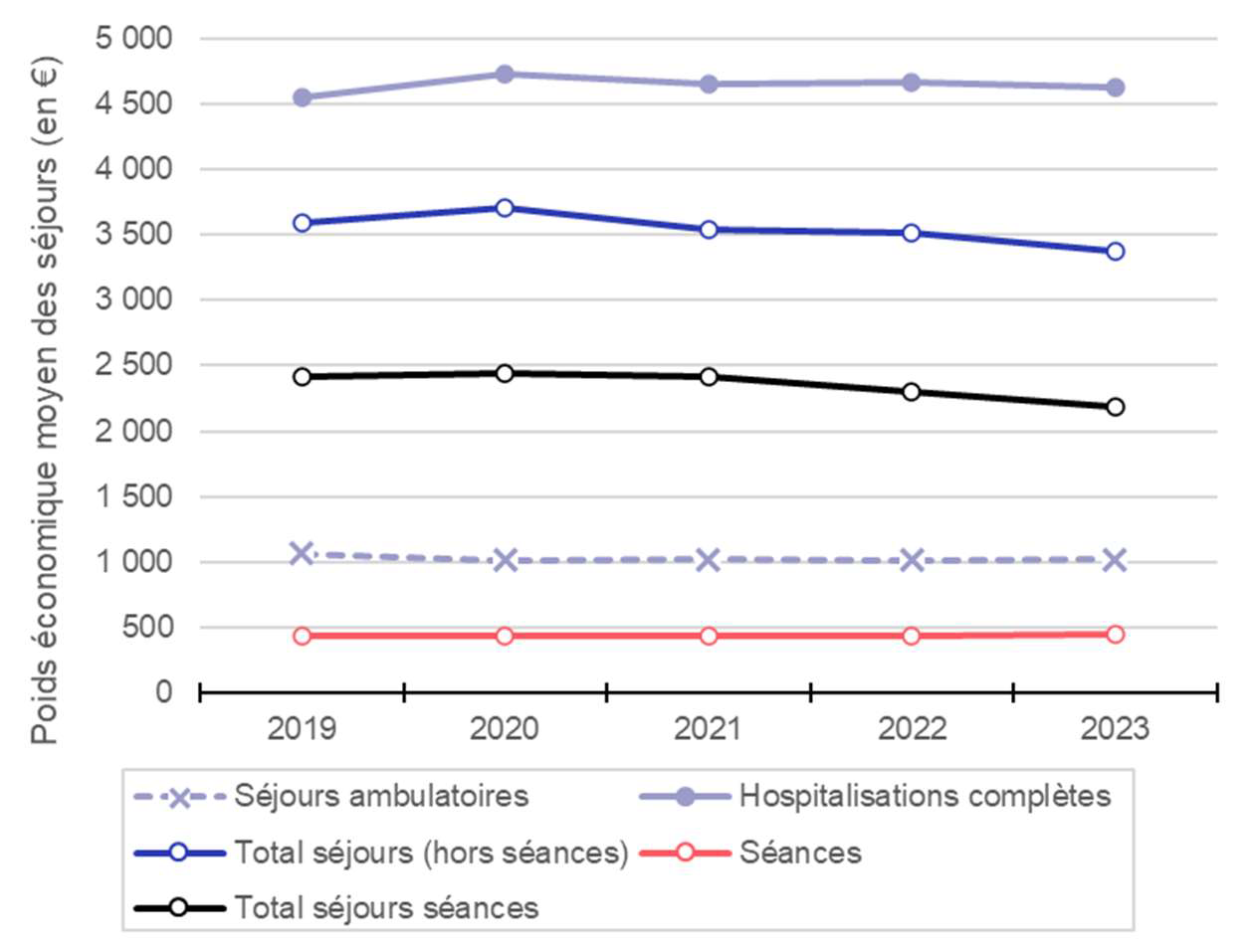

Évolution de la consommation annuelle

moyenne dans la population totale

et par bénéficiaire de

l'AME

(en euros)

Source : commission des finances d'après la DREES

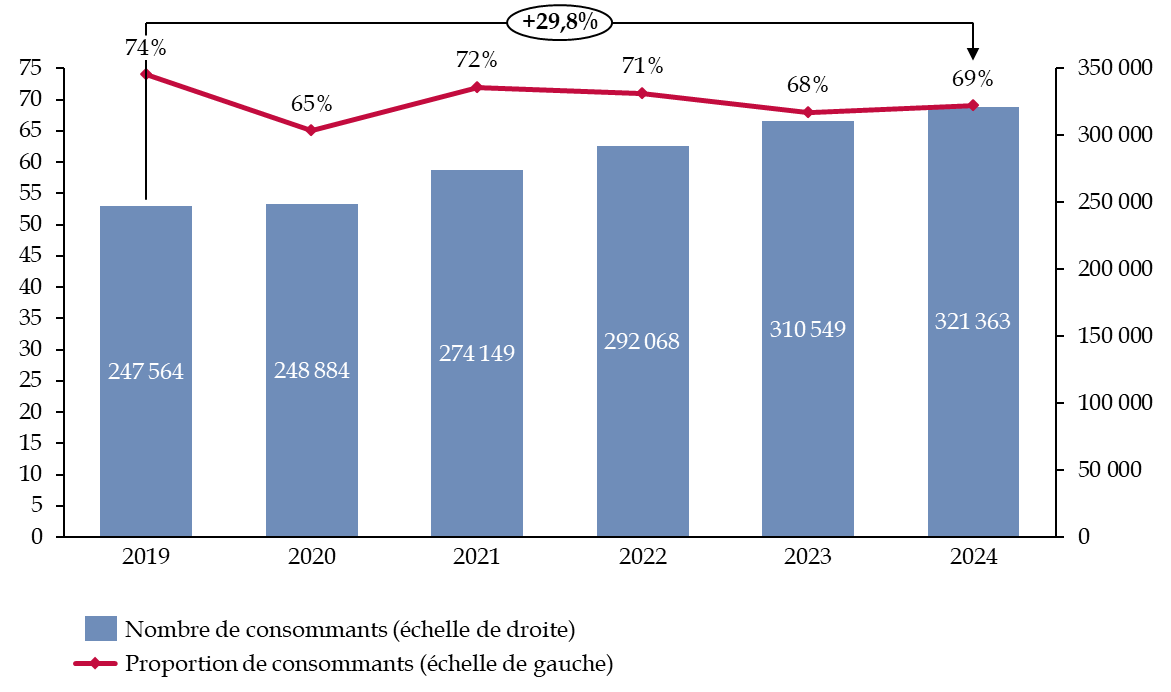

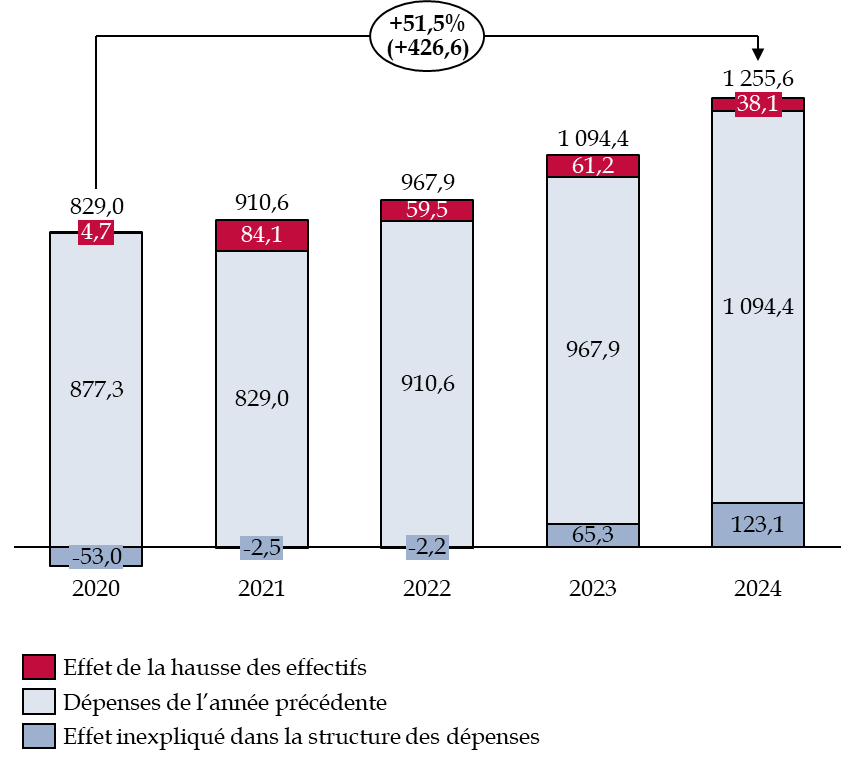

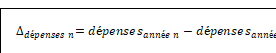

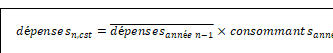

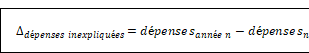

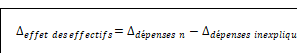

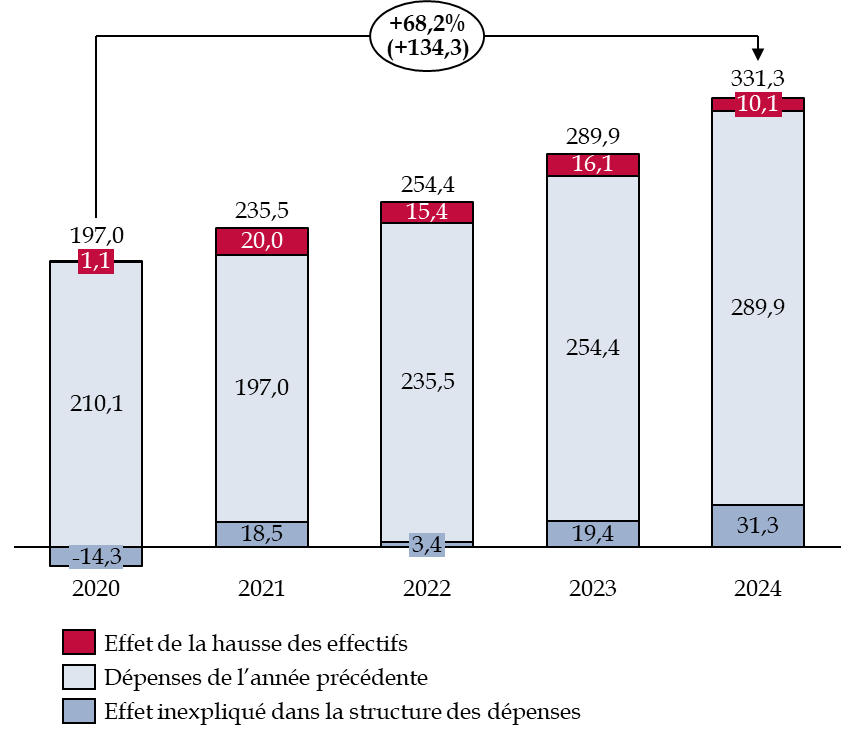

C. UNE HAUSSE DES DÉPENSES ESSENTIELLEMENT MAIS PAS UNIQUEMENT LIÉE À L'AUGMENTATION DU NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES

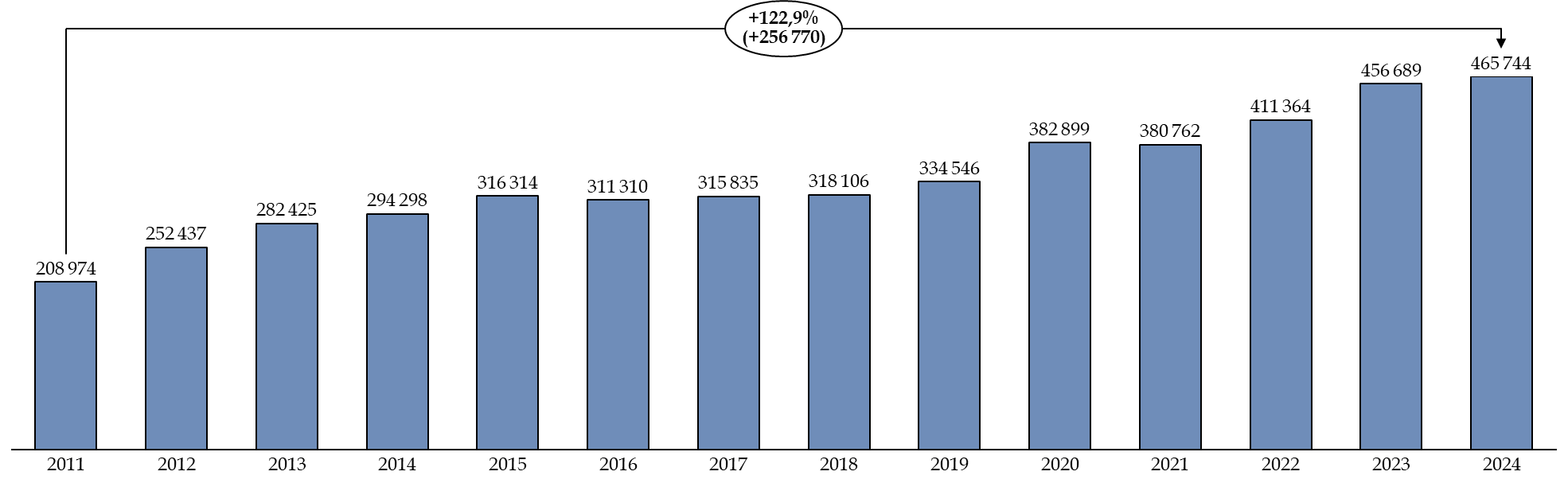

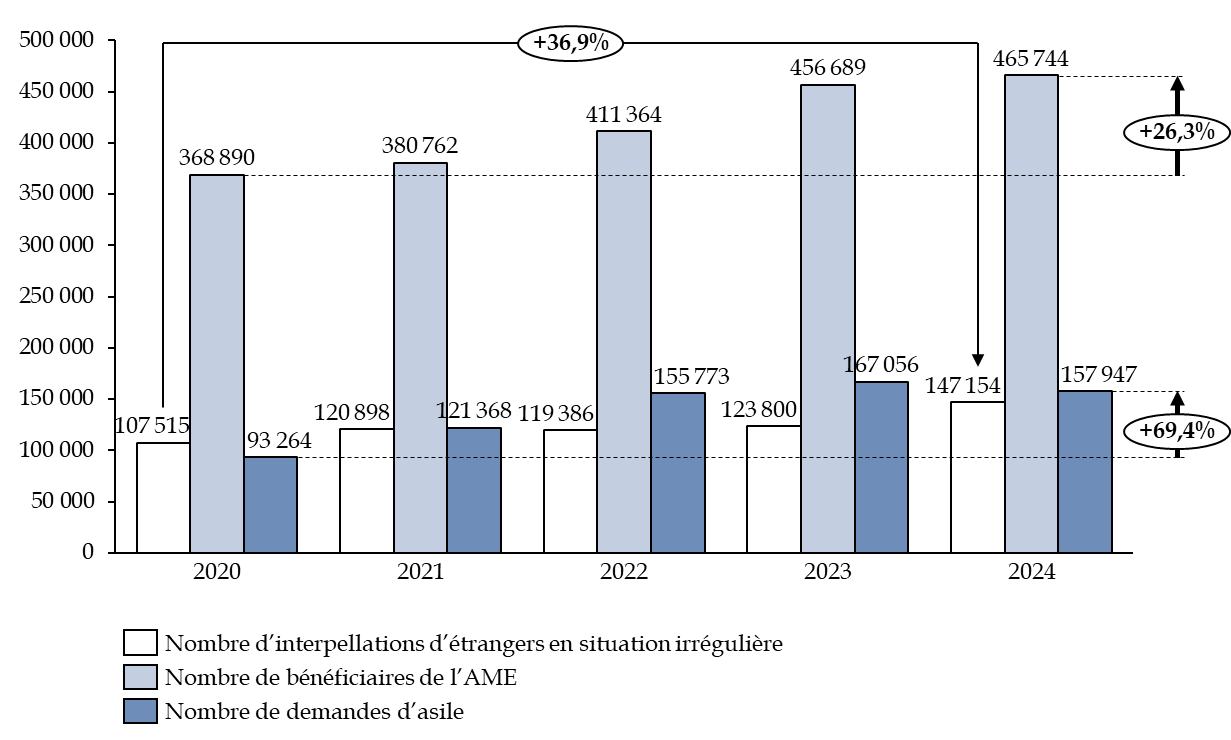

La hausse des dépenses de l'AME est notamment liée à la progression du nombre de bénéficiaires ces dernières années. Ils étaient 465 744 bénéficiaires au 30 septembre 2024, soit une multiplication par 2 entre 2011 et 2024.

Évolution du nombre de

bénéficiaires de l'AME de droit commun

entre 2011 et

2024

(en nombre de bénéficiaires)

Source : commission des finances d'après la DSS

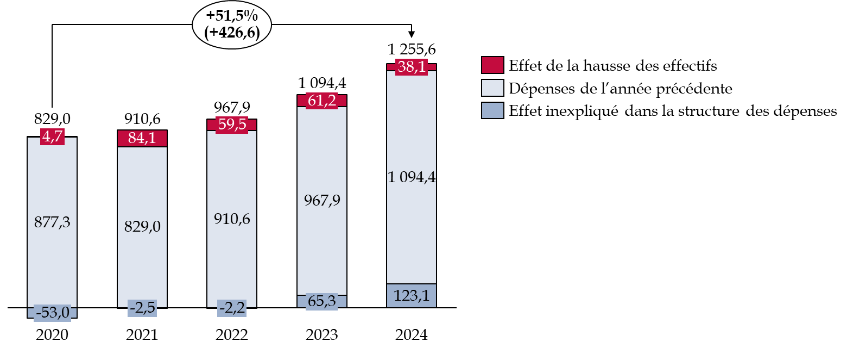

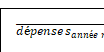

Au total, depuis 2020, il est possible d'estimer que l'augmentation du nombre de bénéficiaires a entrainé une hausse de 243 millions d'euros de dépenses d'AME de droit commun, sur un total de 426,6 millions d'euros.

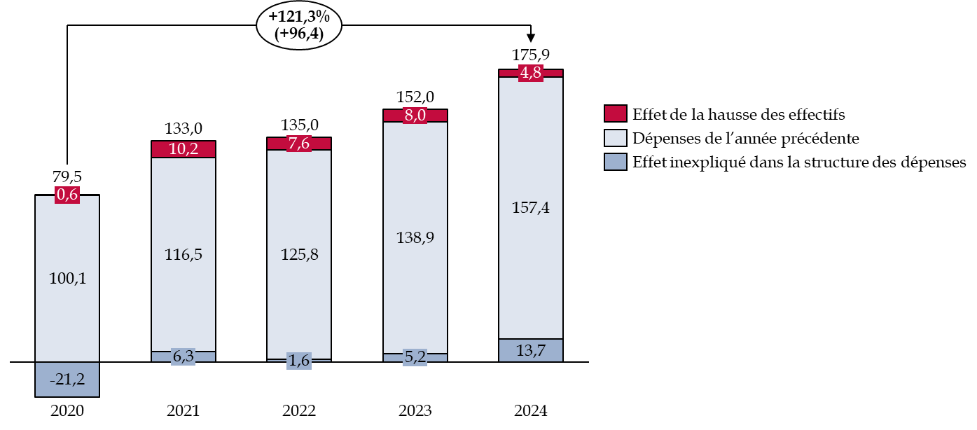

Effet de l'augmentation des

bénéficiaires d'AME de droit commun

sur la hausse des

dépenses entre 2020 et 2024

(en millions d'euros)

Source : commission des finances d'après la DSS

La hausse du nombre de bénéficiaires explique pour partie seulement l'augmentation tendancielle des dépenses d'AME.

III. UNE NÉCESSITÉ : MAITRISER LES DÉPENSES D'AME

A. AXE 1 : LUTTER CONTRE L'IMMIGRATION ILLÉGALE

Il apparait relativement avéré que le nombre d'étrangers en situation irrégulière présents sur le sol français est en hausse depuis au moins 4 ans. Le nombre de bénéficiaires de l'AME a augmenté de 26,3 % entre 2020 et 2024, les interpellations d'étrangers en situation irrégulière de 37 % et le nombre de demandes d'asile de 69,4 % à la même période. Le nombre d'étrangers en situation irrégulière pourrait être de 900 000 personnes, dont la moitié aurait recours à l'AME. Lutter contre les flux de l'immigration illégale constitue la condition essentielle de maitrise des dépenses d'AME.

B. AXE 2 : REDÉFINIR LES DROITS OUVERTS AU TITRE DE L'AME

1. Revoir les conditions d'accès à l'AME

Le bénéfice de l'AME est accordé quel que soit le motif de l'irrégularité du séjour de la personne concernée, y compris aux personnes se trouvant en situation irrégulière à la suite d'un retrait de titre de séjour pour motif d'ordre public. 5 852 personnes en 2024 sont éligibles à l'aide médicale de l'État en 2024, alors qu'elles sont jugées comme constituant une menace pour l'ordre public. Une telle situation n'est pas acceptable : il serait important que les personnes concernées par un refus ou un retrait de titre de séjour pour motif d'ordre public ne puissent être éligibles à l'AME de droit commun.

2. Revoir la définition des soins pris en charge

Actuellement, sont explicitement exclus de la prise en charge au titre de l'AME : les cures thermales, l'assistance médicale à la procréation (PMA), les médicaments dont le service médical rendu est faible ou encore les frais relatifs aux examens de prévention bucco-dentaire.

Il serait pertinent de se rapprocher du système mis en oeuvre en Allemagne, qui représente une solution « médiane » entre les systèmes danois et suisse et le système espagnol.

En Allemagne, par rapport à la France, sont notamment exclus totalement du panier de soins pris en charge les programmes de soins programmés pour les maladies chroniques, sauf si leur non réalisation entrainerait une aggravation critique de l'état de santé de la personne. Sont soumis à autorisation préalable de la caisse primaire d'assurance maladie notamment les traitements hospitaliers non urgents, la rééducation physique ou encore la psychothérapie.

Il est assez difficile d'évaluer l'ampleur des économies représentées Toutefois, les soins de suite et de réadaptation, les hospitalisations à domicile, la psychiatrie et les dépenses des cliniques privées, représentent 338 millions d'euros.

Contrairement au dispositif allemand, il serait préférable de conserver les dépenses de prévention dans le panier de soins pris en charge par l'AME.

Enfin, les personnes bénéficiant de l'aide médicale de l'État depuis moins de neuf mois ne peuvent recevoir certains soins qu'après un accord préalable de la caisse d'assurance maladie. De 2021 à 2024, seulement 32 demandes d'accord préalable ont été émises.

Il est étonnant que cette obligation ne concerne que les personnes bénéficiaires de l'AME depuis moins de neuf mois. Ce dispositif devrait être étendu pour ces mêmes soins à tous les bénéficiaires d'AME, conformément à l'amendement adopté au Sénat lors du vote du projet de loi de finances pour 2025.

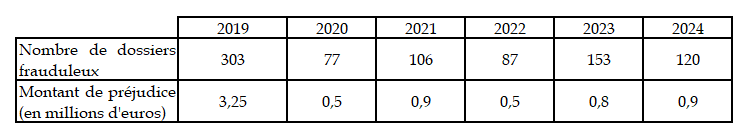

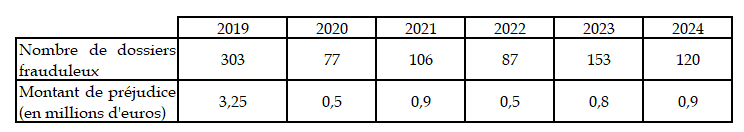

C. AXE 3 : UNE GESTION DE L'AME ENCORE PERFECTIBLE POUR ÉVITER LA FRAUDE

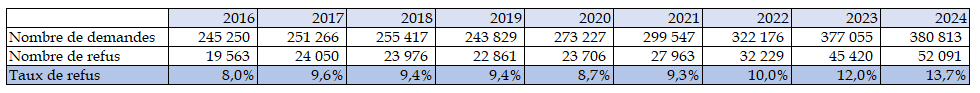

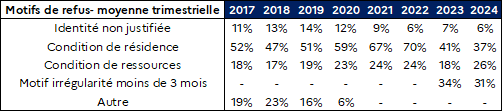

Les contrôles a priori conduits par les CPAM sont efficients, et conduisent à un taux de refus de dossier d'AME en augmentation, passant de 8 % des dossiers en 2016 à 13,7 % en 2024.

Évolution du nombre de dossiers frauduleux et du montant du préjudice subi entre 2019 et 2024

Source : commission des finances d'après la CNAM

Un programme national de contrôle est mis en oeuvre depuis juin 2019 afin de vérifier la stabilité de la résidence en France des assurés et bénéficiaires de l'AME, sur la base de requêtes dans les bases de données détectant les multi-hébergeurs, de l'exploitation des signalements d'organismes et d'échanges avec les consulats.

LISTE DES RECOMMANDATIONS

Recommandation n° 1 : Imposer une visite médicale obligatoire, dans le pays d'origine, grâce à un réseau de médecins « agréés » aux personnes souhaitant bénéficier d'un visa de longue durée en France (direction générale des étrangers de France, ministère des affaires étrangères).

Recommandation n° 2 : intégrer les demandeurs d'asile au régime de l'AME (direction de la sécurité sociale - DSS, caisse nationale d'assurance maladie - CNAM).

Recommandation n° 3 : actualiser chaque mois les remontées de dépenses et de bénéficiaires de l'aide médicale de l'État afin d'améliorer la prévision (DSS, CNAM).

Recommandation n° 4 : enregistrer le statut administratif des personnes sollicitant ou bénéficiant d'une greffe (agence de biomédecine).

Recommandation n° 5 : limiter le bénéfice de l'aide médicale de l'État aux enfants mineurs à charge du bénéficiaire et prendre en compte les revenus du conjoint lors de la définition du plafond de ressources pris en compte pour le calcul de l'aide (DSS).

Recommandation n° 6 : exclure du bénéfice de l'AME les personnes à qui un titre de séjour n'a pas été accordé ou a été retiré pour un motif d'ordre public (DSS).

Recommandation n° 7 : étendre le recours à l'accord préalable avant de bénéficier de soins « non urgents » à l'ensemble des bénéficiaires de l'AME (DSS, CNAM).

Recommandation n° 8 : limiter le panier de soins pris en charge, sur le modèle de la recommandation cadre de l'Allemagne, en excluant notamment les programmes de soins programmés pour les maladies chroniques, et en soumettant à autorisation préalable les traitements hospitaliers non urgents, la rééducation physique ou encore la psychothérapie (DSS, CNAM).

Recommandation n° 9 : mettre en oeuvre des campagnes de prévention spécifiques à destination des bénéficiaires de l'AME dans les CPAM, en particulier lors de la délivrance de la carte de bénéficiaire de l'aide (DSS, CNAM).

Recommandation n° 10 : exclure l'extrait d'acte de naissance de la liste des documents d'identité valables pour délivrer une carte d'aide médicale de l'État (DSS, CNAM).

I. L'AME, UN DISPOSITIF GÉNÉREUX ET INCHANGÉ DEPUIS 2020

A. L'AIDE MÉDICALE DE L'ÉTAT, PRINCIPAL DISPOSITIF DE PRISE EN CHARGE SANITAIRE DES ÉTRANGERS EN FRANCE

1. Des dispositifs réservés aux étrangers en situation irrégulière

L'aide médicale de l'État (AME) recouvre en réalité plusieurs dispositifs distincts, relevant de la mission « Santé » du budget de l'État.

a) L'aide médicale de l'État de droit commun

Le dispositif le plus massif en termes de dépenses et de nombre de bénéficiaires est l'AME de droit commun. Elle a été créée par la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle4(*). En effet, jusqu'en 1993, l'aide médicale départementale permettait de couvrir les soins des personnes les plus précaires, y compris les étrangers en situation irrégulière. Or la loi du 24 août 1993 relative à la maitrise de l'immigration et aux conditions d'entrée5(*), d'accueil et séjour des étrangers en France (dite loi « Pasqua-Debré ») a imposé une condition de régularité du séjour pour bénéficier de l'assurance maladie. L'aide médicale départementale a donc été remplacée par la couverture maladie universelle, pour les résidents en situation régulière, ainsi que par l'aide médicale de l'État, pour les étrangers présents en situation irrégulière, à partir de 2000. Plusieurs objectifs sous-tendaient la création de l'aide médicale de l'État :

- un objectif de santé publique, visant à améliorer la prise en charge notamment des maladies contagieuses ;

- un objectif éthique et humanitaire, visant à reconnaitre le droit à la santé de toutes les personnes présentes en France ;

- un objectif de rationalisation de la dépense publique, aux fins d'éviter une prise en charge plus importante de soins qui auraient pu être évités avec une détection plus précoce.

L'AME de droit commun, définie aux articles L. 251-1 à L. 253-4 du code de l'action sociale et des familles, permet donc la protection de la santé des personnes étrangères vivant en France depuis au moins trois mois consécutifs en situation irrégulière et, de ce fait, non éligibles à la protection universelle maladie (PUMa)6(*).

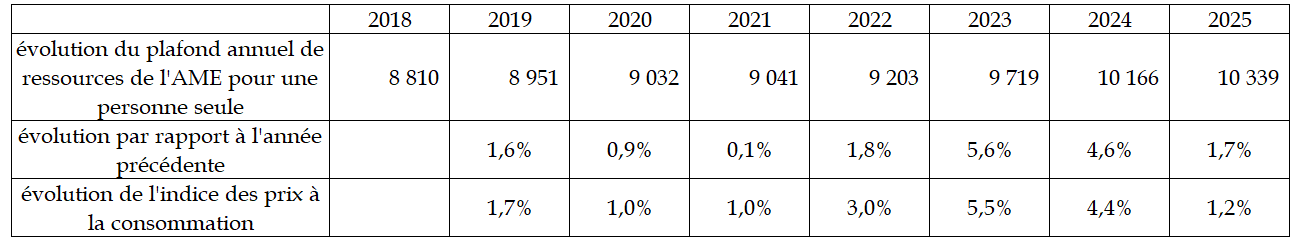

Ces personnes ne doivent pas disposer de ressources dépassant un plafond annuel défini au 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale. Ce plafond, qui s'élève à 10 339 euros par an pour une personne seule en métropole à partir du 1er avril 20257(*), est révisé chaque année « pour tenir compte de l'évolution des prix ». Il correspond à un revenu maximal de 862 euros mensuels.

Évolution du plafond annuel de ressources

du bénéfice de l'AME

entre 2018 et 2025

(en euros et en pourcentage)

Source : commission des finances

Au total, le plafond de ressources pour bénéficier de l'AME de droit commun a augmenté de 17,3 % entre 2018 et 2025, alors que l'inflation cumulée a été de 17,5 %. L'évolution du plafond est donc globalement conforme à la hausse de l'indice des prix à la consommation. Par ailleurs, il est à noter qu'il s'agit du même plafond que celui qui est utilisé pour définir le droit d'un assuré social, en situation régulière, à la protection complémentaire en matière de santé. Les conditions d'évolution du plafond ne dépendent donc pas uniquement de considérations liées à l'aide médicale de l'État.

Le plafond de ressources est majoré de 11,3 % pour les personnes résidant dans les collectivités de Guadeloupe, Guyane, Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

L'AME de droit commun s'applique également aux « ayant-droits » du bénéficiaire, à savoir :

- le conjoint ou le concubin, les enfants mineurs à charge et les enfants majeurs qui poursuivent leurs études ou sont dans l'impossibilité d'exercer un travail salarié en raison d'une infirmité ou d'une maladie chronique, conformément à l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ;

- une personne unique, vivant depuis 12 mois consécutifs avec la personne bénéficiaire de l'aide et se trouvant à sa « charge effective, totale et permanente ». Le demandeur effectue une déclaration sur l'honneur, cosignée par la personne tierce, à cette fin.

L'aide médicale de l'État s'applique enfin dans l'ensemble des départements français et ultramarins, à l'exception de Mayotte, conformément à l'article L. 542-5 du code de l'action sociale et des familles. À Mayotte, sauf pour les soins dont le défaut « peut entrainer une altération grave et durable de l'état de santé » ou de ceux relevant du « cadre de la lutte contre des maladies transmissibles graves », la prise en charge relève directement des patients, conformément à l'article L. 614-5 du code de l'action sociale et des familles.

Par ailleurs, conformément à l'article 74 de la Constitution, la compétence en matière de santé relève du Pays en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. L'AME ne s'y applique donc pas.

Enfin, tous les frais de santé ne relèvent pas de l'aide médicale de l'État de droit commun. Sont compris, comme pour les assurés sociaux, des frais de médecine générale et spéciale, pour :

- les soins et de prothèses dentaires ;

- les frais pharmaceutiques et d'appareils ;

- les frais d'examens de biologie médicale,

- les frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle,

- les frais des séances d'accompagnement psychologique ;

- les frais d'interventions chirurgicales ;

- la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs ;

- les frais de transport des personnes se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir des examens ;

- les frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) ;

- les actes et traitements à visée préventive, y compris les rendez-vous de prévention organisés à certains âges ;

- l'ensemble des frais médicaux, pharmaceutiques, d'analyse et d'examens liés à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites ;

- le forfait journalier acquitté par les assurés sociaux lors d'un séjour dans un établissement de santé, institué à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, est pris en charge intégralement pour les mineurs.

Pour les bénéficiaires majeurs, l'AME couvre 100 % du tarif de la sécurité sociale. Ainsi, aucun dépassement d'honoraires ou du tarif de la Sécurité sociale n'est pris en charge au titre de l'aide médicale de l'État.

Peuvent toutefois être exclus de la prise en charge, sauf pour les mineurs, les actes, produits et prestations dont le service médical rendu n'est ni moyen ni important, ou « lorsqu'ils ne sont pas destinés directement au traitement ou à la prévention d'une maladie ».

Conformément à l'article R. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, sont explicitement exclus de la prise en charge au titre de l'aide médicale de l'État :

- les cures thermales ;

- l'assistance médicale à la procréation (PMA) ;

- les médicaments dont le service médical rendu est faible.

Ne sont pas non plus inclus dans le bénéfice de l'AME de droit commun par exemple les frais relatifs aux examens de prévention bucco-dentaire ou encore de repérage des troubles du neurodéveloppement.

Les bénéficiaires de l'AME sont également supposés recevoir systématiquement des médicaments génériques en pharmacie, à moins que le prix du générique ne soit supérieur ou égal à celui du princeps ou si ce générique est soumis au tarif forfaitaire de responsabilité. Pour les assurés sociaux, la substitution en pharmacie d'un princeps par un générique est conditionnée à l'accord du patient.

Enfin, les personnes bénéficiant de l'aide médicale de l'État depuis moins de neuf mois ne peuvent recevoir certains soins qu'après un accord préalable de la caisse d'assurance maladie, et uniquement si l'absence de réalisation de ces prestations peut avoir des conséquences « vitales ou graves et durables sur l'état de santé de la personne », comme indiqué à l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles. Ces soins sont définis à l'article R. 251-3 du même code, et comprennent :

- certaines prestations réalisées en établissement de santé, lorsqu'elles ne concernent pas des « traumas, fractures, brûlures, infections, hémorrhagies, tumeurs suspectées ou avérées » : libérations de nerfs superficiels à l'exception du médian au canal carpien, libérations du médian au canal carpien, interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie, allogreffes de cornée, interventions sur le cristallin avec trabéculectomie, rhinoplasties, pose d'implants cochléaires, interventions de reconstruction de l'oreille moyenne, interventions pour oreilles décollées, prothèses de genou, prothèses d'épaule, prothèses de hanche, interventions sur la hanche et le fémur, sur le sein, gastroplasties et autres interventions pour obésité ;

- certains actes réalisés en ville : les transports sanitaires en lien avec les prestations hospitalières précitées, les actes de masso-kinésithérapie prescrits suite à des prestations hospitalières précitées.

b) L'AME pour soins urgents

Par ailleurs, pour les étrangers en situation irrégulière ne pouvant bénéficier de l'AME de droit commun, une prise en charge au titre de « soins urgents » est prévue aux articles L. 254-1 et L. 254-2 du code de l'action sociale et des familles. Cette prise en charge est également possible pour les demandeurs d'asile majeurs ne relevant pas du régime général d'assurance maladie, c'est-à-dire les demandeurs d'asile présents depuis moins de trois mois sur le territoire national, conformément à l'article D. 160-2 du code de la sécurité sociale.

L'AME pour soins urgents concerne les étrangers en situation irrégulière, sans condition de résidence, dès lors que leur pronostic vital est engagé ou qu'ils sont victimes d'une altération grave et durable de leur état de santé ou de celui de leur enfant à naitre.

c) L'AME humanitaire et l'AME médicale pour les personnes gardées à vue

Enfin, conformément aux 4ème et 5ème alinéas de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, il existe deux autres dispositifs d'aide médicale de l'État :

- L'AME humanitaire, qui vise les prises en charge ponctuelles de soins hospitaliers de personnes françaises ou étrangères ne résidant pas sur le territoire. Cette couverture est accordée au cas par cas par le ministère chargé de l'action sociale et doit permettre, chaque année, à une centaine de personnes disposant de faibles revenus de régler une dette hospitalière ;

- l'aide médicale accordée aux personnes gardées à vue qui se limite à la prise en charge des médicaments - si l'intéressé ne dispose pas des moyens nécessaires à leur acquisition - et aux actes infirmiers prescrits, ainsi que l'aide médicale fournie aux personnes placées en rétention administrative pour les soins prodigués à l'extérieur des lieux de rétention.

2. Une réforme promise de l'AME mais jamais mise en oeuvre

Depuis sa création en 1999, le dispositif de l'AME a été modifié à plusieurs reprises.

La loi de finances du 30 décembre 2002 rectificative pour 20028(*) instaure ainsi le principe d'une participation financière des bénéficiaires de l'AME, conditionnée à un décret d'application qui ne sera jamais appliqué.

La loi de finances pour 2003 instaure une condition de résidence ininterrompue de trois mois pour accéder à l'AME et crée, en réaction, la prise en charge au titre des soins urgents codifiée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.

Un droit de timbre pour bénéficier de l'AME, d'un montant de 30 euros, est institué au 1er mars 2011 par la loi de finances initiale pour 20119(*), mais est supprimé par la loi de finances rectificative du 16 août 2012 pour 201210(*).

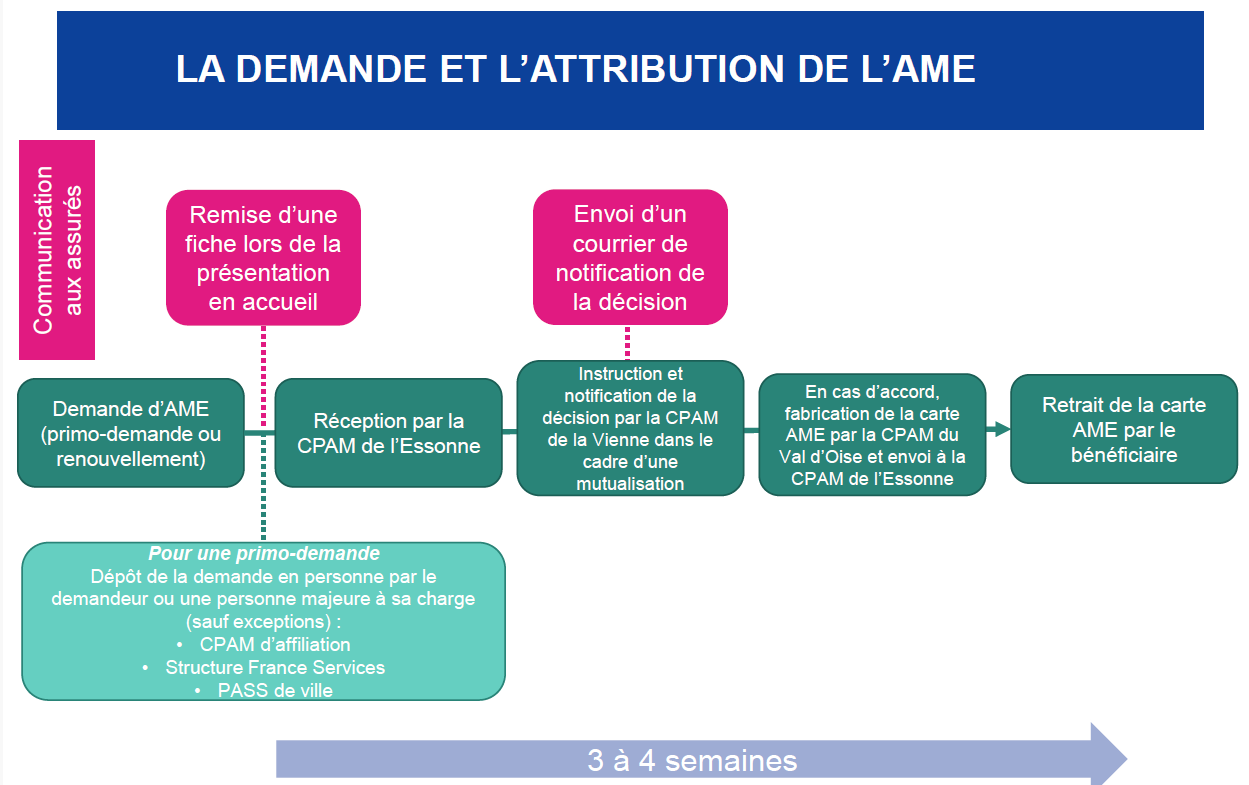

À l'initiative du Gouvernement, une réforme limitée de l'aide médicale de l'État a été adoptée à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2020. Plusieurs mesures sont entrées en vigueur à partir du 1er janvier 2021 afin de mieux prévenir les risques de fraudes et de détournements abusifs du dispositif de l'AME :

- une condition de durée minimale de séjour irrégulier de trois mois est nécessaire pour obtenir le bénéfice de l'AME11(*), afin d'éviter un accès immédiat au dispositif dès l'expiration d'un visa touristique ;

- une obligation de dépôt physique de la première demande d'AME12(*) est instituée.

Les caisses primaires d'Assurance maladie ont commencé, par l'interrogation de la base Visabio, à vérifier que les demandeurs ne disposaient pas d'un visa en cours de validité, situation devant les exclure du bénéfice de l'AME.

- enfin, le bénéfice de certaines prestations programmées et non urgentes est subordonné à un délai d'ancienneté de neuf mois de bénéfice de l'AME13(*). Pour les cas les plus urgents ne pouvant attendre le délai d'ancienneté, la prise en charge par l'AME est également possible après accord préalable du service du contrôle médical de la caisse primaire d'Assurance maladie.

Une nouvelle réforme de l'aide médicale de l'État avait été annoncée par le Gouvernement en 2023, à l'occasion du vote par le Sénat de la transformation de l'AME en Aide médicale d'urgence le 14 novembre 2023 au cours de l'examen du projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration14(*). Dans ce cadre, le gouvernement avait chargé MM. Evin et Stefanini de réaliser une mission concernant l'AME.

Le rapport Evin-Stefanini, publié le 4 décembre 2023, estime qu'il s'agit d'un dispositif « utile, maîtrisé pour l'essentiel mais exposé à l'augmentation récente du nombre de ses bénéficiaires ». Cette mission a eu lieu en un temps record (moins de trois mois), ce qui a complexifié son travail. Les co-auteurs ont toutefois pu recommander notamment :

- l'émancipation des majeurs ayants-droits pour le bénéfice de l'AME ;

- le resserrement de la vérification des conditions d'accès (présence physique du bénéficiaire à chaque dépôt de dossier et retrait de cartes, amélioration de la formation des agents des CPAM à la détection de faux papiers) ;

- l'exclusion du bénéfice de l'AME des personnes frappées d'une mesure d'éloignement du territoire pour motif d'ordre public ;

- l'extension du recours à l'accord préalable (application au-delà de 9 mois, extension à d'autres actes ou affections).

Or ces réformes, dont une partie est d'ordre réglementaire, n'ont jamais été conduites par le Gouvernement, malgré les promesses en ce sens des Premiers ministres Elisabeth Borne puis Gabriel Attal. Il n'est pas acceptable que le Gouvernement ne tienne pas des engagements pris devant les Parlementaires. Il est indispensable et urgent de procéder à une amélioration substantielle du régime de l'aide médicale de l'État.

3. Une prise en charge sanitaire des étrangers en France dépassant le cadre de la seule AME

Par ailleurs, la prise en charge sanitaire des étrangers présents sur le sol national dépasse le seul cadre de l'aide médicale de l'État.

a) Le cas des étrangers entrés avec un visa sur le sol français

Certains étrangers en situation irrégulière sont en réalité entrés sur le territoire français de manière régulière et leur visa a expiré. La question de la prise en charge des frais de santé de ces personnes, parfois venues en France pour bénéficier des soins, constitue un enjeu financier certain pour le système sanitaire.

Ainsi, pour les ressortissants non membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la Confédération helvétique, l'article L.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que pour entrer en France, tout étranger doit être muni d'un justificatif « de prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France ». Cet article concerne tant les visas de court séjour que ceux de long séjour (d'une durée supérieure à 90 jours). Pour les citoyens de l'Union européenne, un séjour de plus de trois mois est conditionné également à la souscription à une assurance maladie, conformément à l'article L. 233-1 du code précité.

Des dispenses à cette obligation sont prévues dans le cas des visas de long séjour :

- les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs (art. L.312-5) ;

- l'étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider en France (art. L. 312-6) ;

- les enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider en France (art. L.312-6) ;

- les personnes qui peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la France, ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées (art. L.312-6) : on trouve dans cette catégorie les volontaires internationaux et les « talents ».

Les étudiants sont également exemptés de produire une attestation d'assurance lors du dépôt de leur demande de visa, attendu qu'ils peuvent demander leur affiliation à l'assurance maladie15(*).

En pratique, s'agissant des visas de long séjour, sont concernés par l'obligation de produire une attestation de prise en charge des soins médicaux et du rapatriement, pour la totalité de la durée du séjour, les demandeurs de visa ayant vocation à recevoir :

- un visa de long séjour temporaire (VLS-T) délivré aux étrangers « visiteurs » (art. L. 426-20), aux enfants « mineurs scolarisés », aux étrangers participant à un programme « visa vacances-travail » si l'accord bilatéral concerné le prévoit ;

- un visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS) délivré à l'étranger en recherche d'emploi ou créateur d'entreprise au titre de l'article L.422-14.

Dans le cas des visas de court séjour, sont dispensés de produire une telle assurance dans le cas des visas de court séjour : les titulaires d'un passeport diplomatique, les ressortissants de pays tiers membres de famille d'un ressortissant de l'Union ou relevant de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union et qui souhaitent rejoindre le ressortissant de l'Union ou le ressortissant du Royaume-Uni bénéficiaire de l'accord sur le retrait dans l'État d'accueil où il se trouve. La dérogation à l'obligation de présenter une preuve d'assurance maladie en voyage peut également concerner certaines catégories professionnelles qui sont déjà couvertes par une assurance maladie en voyage du fait de leur activité, comme les marins.

L'absence d'assurance, lorsqu'exigée, constitue un motif de refus du visa. L'assurance doit être valable sur tout le territoire des États membres et couvrir l'intégralité du séjour envisagé par le demandeur pendant la période de validité du visa. La couverture minimale est de 30 000 euros, conformément à l'article R. 313-3 du CESEDA.

L'office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) a une mission médicale double :

- dans le cadre de l'entrée d'étrangers sur le territoire français avec un titre de séjour, une visite de prévention avec une radiographie pulmonaire est conduite par l'un des médecins agréés de l'OFII. Près de 60 000 personnes par an reçoivent une telle visite médicale, qui conditionne la pérennité de leur titre de séjour. L'objectif de cette visite est le contrôle des maladies transmissibles, l'appréciation de la santé mentale des individus arrivant et la compatibilité entre le travail pressenti en France et l'état de santé de la personne. Une partie des visites médicales est conduite à l'étranger.

- dans le cas des demandeurs d'asile, une visite médicale est également prévue et effectuée par l'OFII.

Lors des auditions, des cas de filières d'étrangers entrés souvent légalement sur le territoire français ont été mentionnés, notamment en provenance d'Algérie, de Géorgie ou encore du Kosovo. Or dans le cas de ces pays, aucun visa n'est demandé en cas de séjour en France d'une durée inférieure à 90 jours. L'assurance médicale demeure obligatoire, mais son existence est difficile à contrôler en amont en l'absence de procédure de visa en consulat précédant la venue en France.

Par ailleurs, il n'existe pas de lien entre une pathologie et le refus d'un titre de séjour en France, alors que c'est le cas aux Etats-Unis. En effet, pour ce faire, il faudrait systématiser la visite médicale avant l'arrivée en France dans le pays d'origine, comme le font déjà les Etats-Unis qui disposent de conventions en ce sens avec des médecins locaux. Un tel système pourrait être avantageusement mis en oeuvre en France. Il permettrait de limiter le nombre de personnes venant en France se faire soigner pour une maladie chronique, en demandant un visa qui peut arriver à expiration avant la fin des soins. L'objectif est d'éviter le « tourisme médical ».

Recommandation n° 1 : Imposer une visite médicale obligatoire dans le pays d'origine grâce à un réseau de médecins « agréés » aux personnes souhaitant bénéficier d'un visa de longue durée en France (direction générale des étrangers de France, ministère des affaires étrangères).

Dans leur rapport de 2019 sur l'aide médicale de l'État16(*), les inspections préconisaient également, afin de détecter les suspicions de migration pour soins, de permettre aux consulats et à la police aux frontières de connaître les bénéficiaires de l'AME et les redevables d'une créance hospitalière, grâce à la constitution d'un fichier centralisé des impayés hospitaliers. Quant au signalement des impayés hospitaliers, il suppose que les établissements de santé concernés renseignent la nationalité des patients, ce qui n'est le plus souvent pas le cas. Une telle initiative doit être mise en oeuvre.

De plus, même dans le cas où les personnes bénéficient d'une assurance médicale privée, il est parfois difficile pour les hôpitaux d'obtenir le recouvrement de leurs créances. Notamment lors d'un passage aux urgences la nuit, la facture n'est pas produite immédiatement et aucun acompte n'est demandé aux patients. Par ailleurs, dans le cas de pathologies anciennes, il est parfois difficile d'obtenir le remboursement par les assurances.

b) Le cas des étrangers titulaires d'un titre de séjour

Les étrangers présents régulièrement sur le sol français pour une durée trop importante pour bénéficier d'un visa sont titulaires d'un titre de séjour. Dans ce cas, ils ne peuvent bénéficier de l'affiliation à la protection universelle maladie (PUMa) qu'au bout de six mois de résidence en France, conformément à l'article R. 111-4 du code de la sécurité sociale. Dans l'intervalle, ils peuvent alors bénéficier de l'aide médicale de l'État de droit commun au bout de trois mois de résidence, et surtout des soins urgents si leur état de santé le justifie.

Le titre de séjour pour soins

Il existe également un titre de séjour accordé spécifiquement pour les étrangers qui auraient besoin d'une prise en charge sanitaire. L'article L. 425-9 du CESEDA prévoit qu'un étranger peut bénéficier d'une carte de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale », s'il remplit les conditions suivantes :

- son état de santé nécessite une « prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité » ;

- il ne pourrait bénéficier d'un « traitement approprié » dans son pays d'origine, « eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé » ;

- il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;

- il réside habituellement en France.

En 2024, 3 054 premiers titres de séjour pour soins (dits « étranger malade ») ont été accordés, en baisse de 4,1 % par rapport à 2023. Il est très difficile d'évaluer combien de titres de séjour pour soins sont en circulation en France, étant donné que le motif des renouvellements de titre « de plein droit » n'est pas enregistré. En tout état de cause, selon l'OFII, le stock est composé de 20 600 titres de séjour pour soin fin 2022, contre 30 400 en 2018.

Source : commission des finances d'après la direction générale des étrangers en France

À noter, qu'en cas de mesure d'éloignement définitive, les droits à la PUMa éventuellement ouverts sont fermés au bout de deux mois (article R. 111-4 du code de la sécurité sociale), afin d'éviter des procédures administratives trop lourdes en cas de retard dans le renouvellement d'un titre de séjour. Cela signifie toutefois que des étrangers en situation irrégulière peuvent bénéficier de la PUMa pendant deux mois, avant de devoir demander l'AME.

c) Le cas spécifique des demandeurs d'asile

Les demandeurs d'asile, soit la protection qu'accorde un État d'accueil à un étranger menacé dans son pays d'origine qui ne peut bénéficier de la protection des autorités de son pays, bénéficient après trois mois de résidence en France de la protection universelle maladie (PUMa). Avant ces trois mois, ils n'ont une prise en charge sanitaire qu'au titre de l'aide médicale de l'État pour les soins urgents.

Si la demande d'asile est acceptée, les demandeurs d'asile continuent à bénéficier de la PUMa. Toutefois, lorsque la demande est déboutée, c'est-à-dire dans 54,3 % des cas en 202417(*), ils ne peuvent demander que l'aide médicale de l'État, à condition de satisfaire les critères d'accès de résidence stable et de ressources. Or dans ce cas, le droit d'accès à la PUMa n'est résilié qu'au bout de 6 mois, conformément à l'article R. 111-4 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, 14 % des bénéficiaires de l'AME seraient des demandeurs d'asile déboutés.

Une telle organisation parait très étonnante. Il serait plus cohérent de faire bénéficier les demandeurs d'asile de l'aide médicale de l'État, donnant une vision plus transparente de la dépense véritable en termes de santé de l'État en faveur des étrangers présents sur le territoire français sans titre de séjour. Le parcours administratif de prise en charge des soins de ces personnes s'en trouverait moins heurté. De plus, le régime de l'AME de droit commun étant moins étendu que celui de la PUMa, une telle mesure serait une source d'économies pour la puissance publique. Un tel système est par exemple utilisé en Allemagne.

L'un des intérêts de faire bénéficier les demandeurs d'asile de la PUMa est qu'ils peuvent demander également la complémentaire santé solidaire, sous conditions de ressources, limitant de fait la prise en charge sanitaire par la sécurité sociale. Toutefois, la complémentaire santé solidaire est financée par l'État : le coût des soins des demandeurs d'asile relève ainsi de la puissance publique dans tous les cas.

Recommandation n° 2 : intégrer les demandeurs d'asile au régime de l'AME (direction de la sécurité sociale - DSS, caisse nationale d'assurance maladie - CNAM).

Toutefois, deux points doivent être pris en compte :

- d'une part, un tel dispositif revient à augmenter le coût pour l'État de la mission « Santé » via un transfert depuis la sécurité sociale. Entre 2021 et 2024, l'OFPRA a enregistré entre 103 164 et 153 715 demandes chaque année, en hausse de 50 % en quatre ans ;

- d'autre part, certains demandeurs d'asile ne demandent en fait pas l'AME une fois qu'ils sont déboutés.

B. DES BÉNÉFICIAIRES DE L'AME MAL CONNUS

1. Une population particulièrement jeune et masculine

Les bénéficiaires de l'aide médicale de l'État de droit commun sont à 56 % des hommes, une proportion n'ayant quasiment pas varié depuis 2011 (54,7 % des bénéficiaires de l'AME étaient alors des hommes).

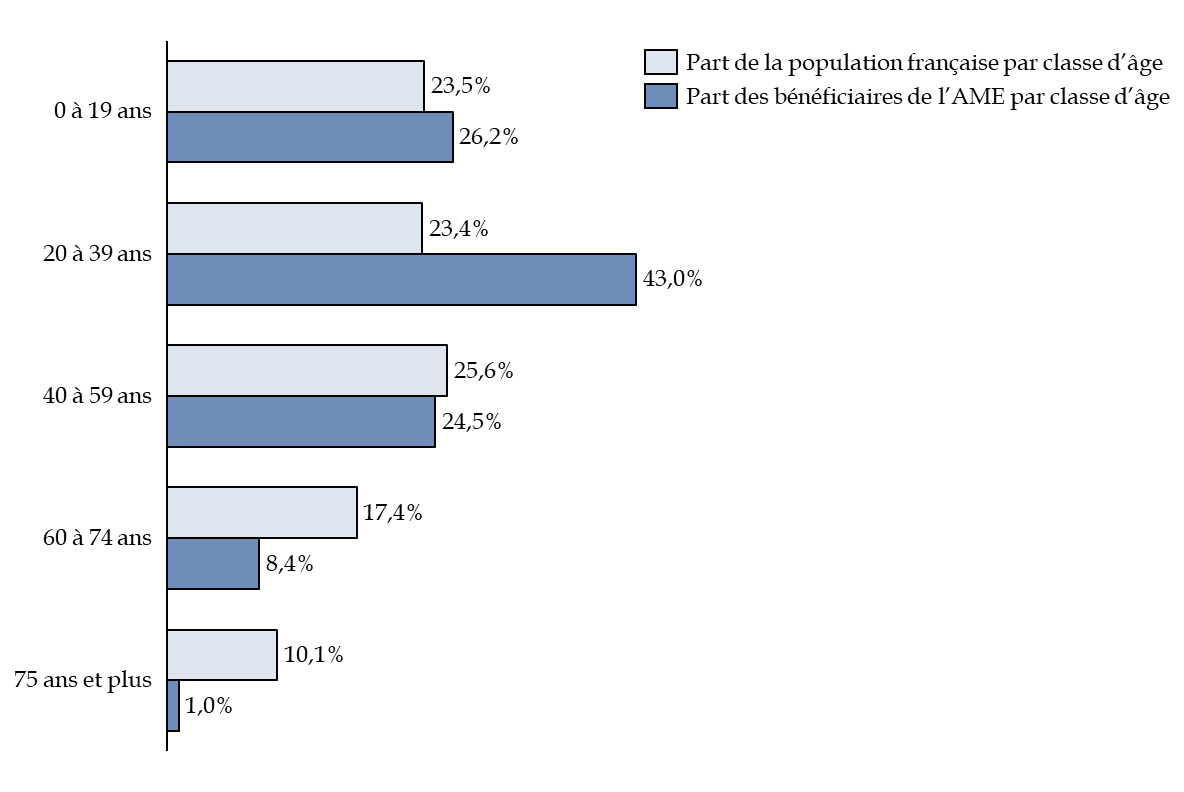

La population des bénéficiaires de l'AME est également beaucoup plus jeune que l'ensemble de la population résidant en France. Ainsi, près de 43 % des bénéficiaires de l'AME ont entre 20 et 39 ans, alors que cette proportion n'est que de 23,4 % dans la population française. Près de 13,7 % des bénéficiaires de l'AME ont entre 30 et 34 ans.

Répartition par classe d'âge de la

population résidant en France

et des bénéficiaires de

l'AME

(en pourcentage)

Source : commission des finances d'après la direction de la sécurité sociale

La population d'ayant-droits en particulier est très jeune : 80,5 % d'entre eux sont mineurs.

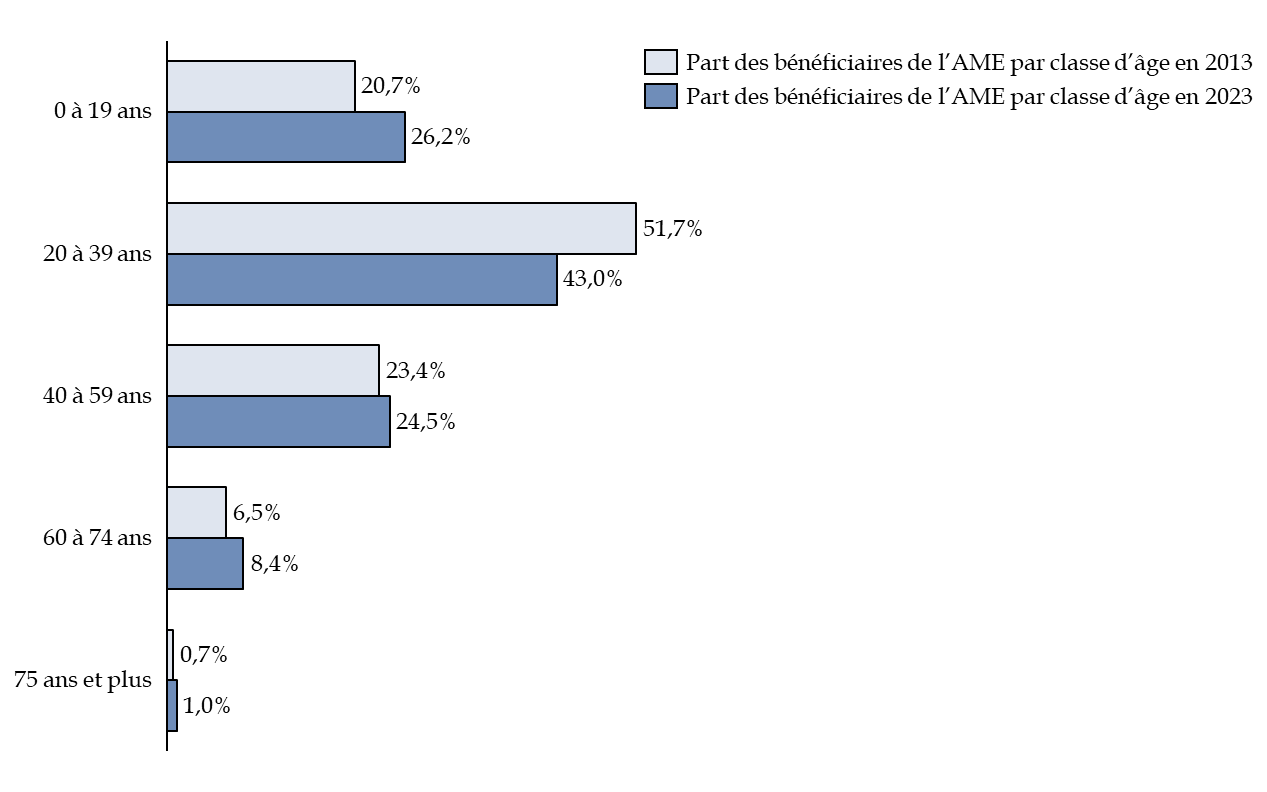

La pyramide des âges des bénéficiaires de l'AME a peu varié en dix ans, même si le nombre de mineurs a augmenté. Ainsi, en 2013, 51,7 % des bénéficiaires de l'AME avaient entre 20 et 39 ans, alors que seuls 20,7 % d'entre eux étaient mineurs, contre 26,2 % en 2023.

Répartition par classe d'âge des

bénéficiaires de l'AME

en 2013 et en 2023

(en pourcentage)

Source : commission des finances d'après la direction de la sécurité sociale

Aucune information relative à la nationalité et au lieu de naissance ne sont disponibles dans les données sur les bénéficiaires de l'AME transmises par la direction de la sécurité sociale, étant donné qu'il ne s'agit pas de conditions à l'accès de l'aide médicale de l'État.

Il est toutefois très regrettable que de telles informations ne soient pas remontées, alors qu'elles figurent sur les documents d'identité fournies par le demandeur, au même titre que son âge. Il serait souhaitable que les caractéristiques des bénéficiaires de l'AME soient mieux connues, d'autant qu'il s'agit de l'une des rares sources d'informations sur les étrangers en situation irrégulière présents sur le sol français (voir infra). Des remontées de données plus détaillées sur les bénéficiaires de l'AME sont nécessaires et justifiées.

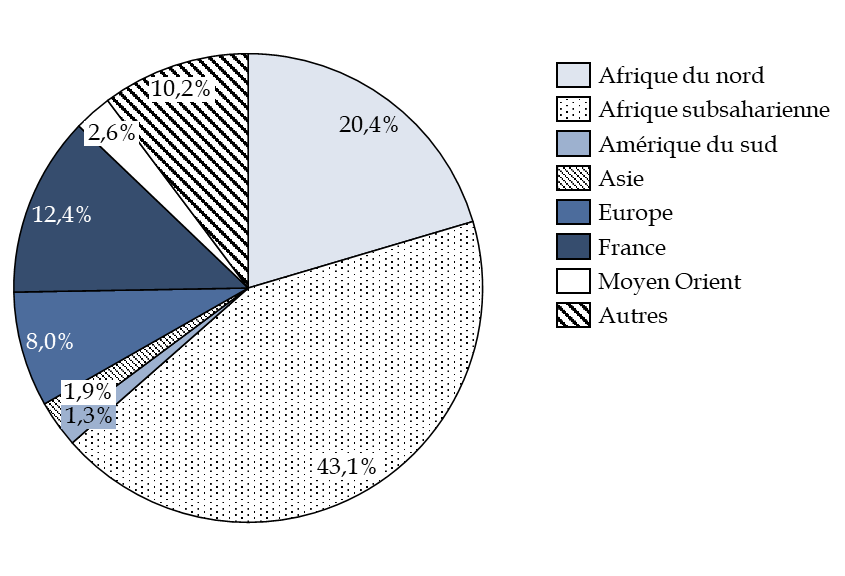

Toutefois, les établissements de santé, en particulier, disposent parfois de ces informations. Ainsi par exemple, le Centre hospitalier sud francilien, qui a traité 3 355 patients en 2024, a pu fournir un échantillonnage des lieux de naissance des patients bénéficiant de l'AME. Près de 43,1 % d'entre eux seraient nés en Afrique subsaharienne.

Lieu de naissance des patients

bénéficiaires de l'aide médicale de l'État

traités au centre hospitalier sud francilien

Source : commission des finances d'après le centre hospitalier sud francilien

Selon la caisse générale de sécurité sociale, les bénéficiaires de l'AME en Guyane, qui constituent une population assez spécifique, proviennent essentiellement du Brésil et du Suriname, mais également d'Haïti.

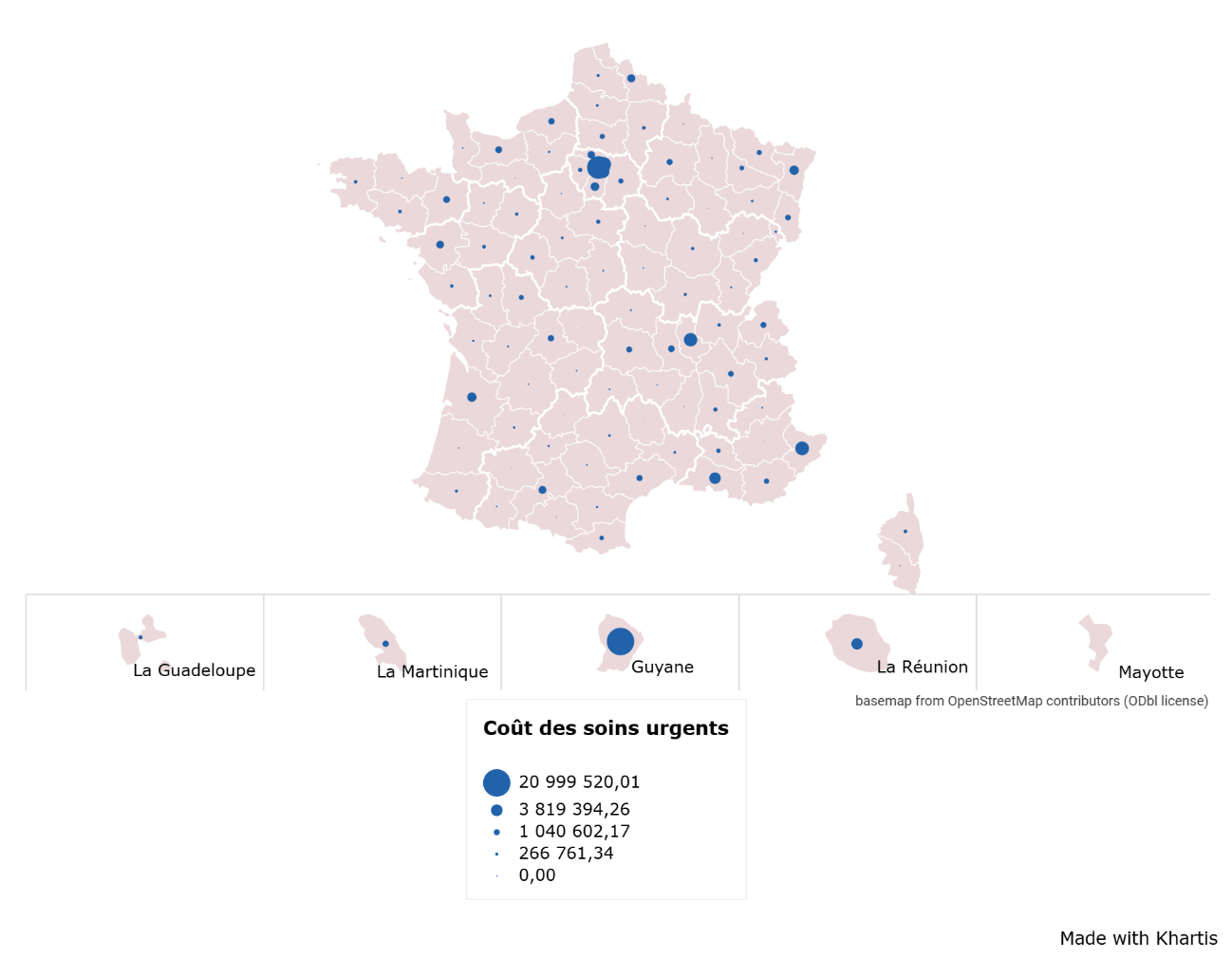

2. Une forte concentration géographique

Les bénéficiaires de l'AME sont particulièrement concentrés dans certains départements très urbains. En Île-de-France, Paris concentre 13,6 % des bénéficiaires de l'AME, la Seine-Saint-Denis 12,7 %, l'Essonne 4,2 % et le Val-de-Marne 5,4 %. Les Bouches-du-Rhône (4,7 %) et le Rhône (3,6 %) attirent également un grand nombre de bénéficiaires de l'AME.

La Guyane compte 8,3 % des bénéficiaires de l'AME, soit 37 784 en tout en 2024, représentant 13 % de la population totale du département. 98,8 % des bénéficiaires de l'AME sont localisés dans 13 communes du département, qui regroupent pourtant 10 % de la population des bénéficiaires couvertes par la Sécurité sociale (notamment à Saint-Laurent-du-Maroni, Matoury, Cayenne ou encore Kourou).

À l'inverse, dans certains départements très ruraux (le Cantal, les Ardennes, le Jura, le Lot ou encore la Nièvre) se trouvent moins de 0,1 % des bénéficiaires de l'AME.

Répartition des bénéficiaires de l'AME par département

Source : commission des finances d'après la direction de la sécurité sociale

La répartition des bénéficiaires de l'AME sur le territoire a toutefois évolué dans le temps, au profit d'une moins forte concentration en région parisienne. Ainsi, en 2013, Paris comptait 20,3 % des bénéficiaires de l'AME, alors que ceux vivant dans le Rhône ne représentaient que 1,7 % d'entre eux. Toutefois, en raison de la hausse globale du nombre de bénéficiaires (voir infra), la population présente en Ile-de-France a fortement augmenté en 10 ans.

Part des bénéficiaires de l'AME par

département

concentrant plus de 1 % des

bénéficiaires

(en pourcentage)

Note : le nombre global des bénéficiaires de l'AME ayant augmenté, une diminution de la proportion des bénéficiaires d'AME dans certains départements (Paris, Seine-Saint-Denis) n'empêche pas que le nombre global de bénéficiaires de l'AME ait augmenté.

Source : commission des finances d'après la direction de la sécurité sociale

Certains hôpitaux concentrent une part importante des dépenses de l'AME : l'assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), le centre hospitalier de Cayenne, l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM), le centre hospitalier Franck Joly à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane, les hospices civils de Lyon, le centre hospitalier de Saint-Denis ou encore le centre hospitalier sud-francilien.

Au centre hospitalier de Saint-Denis, par exemple, les hospitalisations des patients sous aide médicale de l'État et soins urgents représentent 10 % des hospitalisations en 2024 (8,4 % des séjours pour les patients bénéficiant de l'AME), contre 9,2 % en 2022. Les bénéficiaires de l'AME représentent 8 % des patients de l'hôpital, contre 0,5 % en moyenne nationale.

3. Les demandes d'AME augmentent avec la durée de séjour

La durée moyenne de la couverture des bénéficiaires de l'AME n'est pas suivie par la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), qui n'accorde le droit à l'AME que pour une durée d'un an.

Toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris a évalué la durée moyenne du bénéfice de l'AME à 3,6 années, sur un échantillon de 44 028 dossiers en avril 2023. Une étude conduite en novembre 2023 auprès de 9 caisses regroupant près de 190 000 dossiers (ce qui représente environ 42 % des bénéficiaires) montre toutefois que près de 41 % des bénéficiaires de l'AME n'y auraient accès que depuis moins d'un an.

Répartition des bénéficiaires

de l'AME selon l'ancienneté

de l'ouverture des droits

(en pourcentage)

|

Ancienneté d'ouverture des droits à l'AME |

Répartition des bénéficiaires |

|

Inférieure 1 an |

41% |

|

Entre 1 an et 2 ans |

20% |

|

Entre 2 ans et 3 ans |

11% |

|

Entre 3 ans et 4 ans |

10% |

|

Entre 4 ans et 5 ans |

6% |

|

Entre 5 ans et 7 ans |

6% |

|

7 ans et plus |

6% |

Source : commission des finances d'après la CNAM

La durée de présence sur le territoire français avant l'obtention de l'AME n'est pas suivie en tant que telle, ce qui est dommage, car une telle donnée serait utile et pertinente pour évaluer le nombre d'étrangers en situation irrégulière en France.

Toutefois, dans le cadre de la gestion des demandes d'AME, la durée effective de résidence en France est enregistrée, que ce soit pour une primo-demande ou un renouvellement et que le demandeur obtienne ou non l'AME. Ainsi pour les dossiers d'AME déposé au dernier trimestre 2024, 20 % des demandeurs résident en France depuis moins d'un an, 15 % entre un an et deux ans, 13 % entre deux ans et trois ans et 52 % depuis plus de trois ans.

Enfin, dans le cadre de l'enquête Premiers Pas18(*), conduite par l'institut de recherche et de documentation en économie de la santé (IRDES) à partir d'un échantillon de plus de 1200 personnes en situation irrégulière à Paris et dans l'agglomération de Bordeaux, il est observé que l'accès à l'AME est fortement corrélé avec la durée de séjour. Ainsi, d'après l'IRDES, « le taux de personnes couvertes passe de 24 % parmi les personnes vivant en France depuis plus de trois mois mais moins d'un an, à 65 % parmi celles résidant en France depuis plus de cinq ans. »19(*)

Part des personnes bénéficiant de

l'AME

selon leur durée de séjour en France

|

Ancienneté en France |

Part (%) |

|

3 mois à 1 an |

24 |

|

1 à 3 ans |

54 |

|

3 à 5 ans |

70 |

|

Plus de 5 ans |

65 |

|

Source : commission des finances d'après l'IRDES - Enquête Premiers pas |

|

Il convient de préciser que depuis l'enquête, les conditions d'accès à l'AME ont été durcies, rendant plus difficile encore l'accès à l'aide pour les personnes résidant depuis peu de temps en France.

C. UN SYSTÈME FRANÇAIS GÉNÉREUX PAR RAPPORT AUX AUTRES PAYS EUROPÉENS

La totalité des pays européens étudiés prend en charge les soins urgents, c'est-à-dire indispensables à la survie du patient, dont bénéficient les étrangers en situation irrégulière.

Seuls le Danemark et la Suède ne prennent pas en charge intégralement le traitement des maladies infectieuses, la prévention et les frais liés à la grossesse. La plupart des pays (Allemagne, Royaume-Uni, Suède, Italie) limitent toutefois davantage le panier de soins remboursé pour les étrangers en situation irrégulière que pour les assurés sociaux.

Certains pays, comme l'Espagne ou encore la Belgique, font bénéficier les étrangers en situation irrégulière de pratiquement l'ensemble des soins dont bénéficient les assurés sociaux.

1. Une prise en charge limitée aux soins hospitaliers urgents au Danemark et en Suisse

Au Danemark, si l'État fédéral définit des orientations en matière de santé, ce sont les régions qui ont la compétence de réguler les hôpitaux et la médecine de ville. Les soins urgents (accident, maladie subite, aggravation d'une maladie chronique) sont pris en charge gratuitement au Danemark y compris pour les étrangers en situation irrégulière.

Les soins hospitaliers non urgents sont également pris en charge lorsqu'il n'est pas jugé raisonnable de diriger la personne vers un traitement dans son pays d'origine. Les cas pris en charge dépendent des établissements de santé et des autorités sanitaires locales (régions). Une participation financière peut également être demandée au cas par cas.

En particulier, les soins liés aux grossesses sont susceptibles de faire l'objet de participations financières, tout comme les vaccinations. Le Danemark constitue en ce sens une exception : dans la plupart des pays européens étudiés, les soins liés à la grossesse ou à la vaccination sont pris en charge intégralement.

L'urgence des situations est appréciée au cas par cas par les hôpitaux.

En Suisse, conformément à l'article 12 de la Confédération fédérale, toute personne en situation de détresse peut obtenir de l'aide sur les soins médicaux indispensables à sa survie. Chaque canton définit la liste des soins couverts dans ce cadre.

2. Certains pays (Allemagne, Royaume-Uni, Suède, Italie) permettent l'accès à un panier de soins élargi notamment aux actions de prévention, et à la prise en charge de la grossesse mais plus limité que celui des assurés sociaux

En Allemagne, une loi fédérale établit un plancher de soins qui doivent être pris en charge. Ensuite, chaque Länd définit soit une règlementation s'appliquant à l'ensemble des communes, soit une règlementation cadre mise en oeuvre par les communes le souhaitant.

Selon la loi, le panier de soins inclut :

- Les urgences ;

- Les soins médicaux et dentaires nécessaires pour le traitement des maladies et douleurs aigues. L'appréciation des douleurs aigues est toutefois variable selon les Länder et peut être laissée à l'appréciation du soignant, ce qui pose des difficultés ;

- Le suivi des grossesses et l'accompagnement post-grossesse ;

- Un schéma vaccinal complet.

La recommandation-cadre de l'union fédérale des caisses d'assurance maladie et des congrès allemands des villes, qui est appliquée dans un grand nombre de Lander, limite pour le traitement des maladies chroniques la couverture aux soins indispensables pour prévenir une aggravation de la maladie. Elle exclut :

- la prévention ;

- les aides ménagères ;

- l'insémination artificielle ;

- la stérilisation ;

- les programmes de soins programmés pour les maladies chroniques ;

- les soins à l'étranger ;

- les prestations monétaires.

Sont soumis à autorisation préalable :

- les traitements hospitaliers non urgents ;

- la rééducation physique ;

- la psychothérapie ;

- les soins à domicile ;

- certains dispositifs médicaux (chaises roulantes) ;

- certains traitements dentaires (orthodontie).

Ce régime s'applique aux demandeurs d'asile et aux étrangers sans titre de séjour régulier, les 18 premiers mois de résidence sur le territoire. À noter, concernant la prise en charge sanitaire des demandeurs d'asile (relevant de la PUMA en France), la prise en charge des soins supérieurs à 250 euros peut impliquer une autorisation écrite.

Le panier de soins pris en charge par l'Allemagne pour les étrangers en situation irrégulière est donc moins large que celui appliqué en France.

Au Royaume-Uni, les pouvoirs publics ont introduit des dispositifs pour limiter le recours aux soins de santé. En particulier, les hôpitaux ont l'obligation de déterminer si un patient doit être facturé des soins qu'il reçoit : certains établissements sont dotés d'agents dédiés aux patients étrangers à ce titre.

Les soins délivrés par la médecine de ville sont gratuits. Concernant l'hôpital, certains actes sont de toute façon gratuits :

- le diagnostic et le traitement des maladies infectieuses mentionnées dans une liste ;

- le traitement des maladies sexuellement transmissibles ;

- les actes relevant du planning familial (sauf l'IVG) ;

- les soins requis pour une pathologie physique et mentale résultant d'un acte de torture, de mutilations sexuelles féminines ou de violences conjugales et sexuelles ;

- les actes urgents pour la survie du patient - mais dans ce cas les soins délivrés ultérieurement sont facturés.

Ces soins deviennent d'ailleurs onéreux s'il est établi que la personne est venue au Royaume-Uni pour les recevoir.

Pour les autres soins, les étrangers en situation irrégulière doivent s'acquitter par avance du coût de leur prise en charge, cadre qui s'applique également aux étrangers présents régulièrement sur le sol britannique. S'ils ne peuvent pas payer, ils doivent avoir un garant. Toutefois, le recouvrement des créances dues par les étrangers est notoirement difficile (y compris pour les créances dues par des étrangers présents régulièrement sur le sol) - surtout quand les personnes n'ont pas de papier d'identité.

En Suède, une loi fixe le cadre de prise en charge des soins de santé pour les étrangers en situation irrégulière. Certains soins sont pris en charge gratuitement :

- les soins « urgents » ;

- les soins généraux et dentaires « qui ne peuvent attendre » - mais cette notion n'a aucune définition claire ;

- les soins de suivi de grossesse, de maternité, de contraception et d'avortement ;

- le traitement des maladies infectieuses ou sexuellement transmissibles (VIH, hépatite A, B et C etc.) ;

- les soins dentaires ;

- les médicaments (sauf le reste à charge, identique à celui des citoyens résidants).

Les mineurs en situation irrégulière ont accès à l'ensemble des soins de manière gratuite. Les régions disposent par ailleurs d'une certaine autonomie : ainsi les trois-quarts d'entre elles considèrent par exemple que les étrangers ressortissants de l'UE ne relèvent pas de cette loi et doivent bénéficier des soins dans les mêmes conditions que les Suédois.

En Italie, le cadre réglementaire est défini par l'État, même si les régions disposent d'une certaine autonomie, et ont tendance à restreindre l'accès aux soins des étrangers en situation irrégulière.

Les soins pris en charge pour les étrangers en situation irrégulière sont en principe limités aux « soins ambulatoires et hospitaliers urgents et, en tout cas, indispensables, même s'ils sont continus, en cas de maladie ou d'accident, et aux programmes de médecine préventive étendus pour sauvegarder la santé individuelle et collective ». Toutefois, la définition des soins dits « urgents » serait en général l'objet d'une interprétation « large » des professionnels de santé.

En pratique, une circulaire définit les soins urgents comme ceux « ne pouvant être reportés sans mettre en danger la vie de la personne ou nuire à sa santé ». Les soins « essentiels » sont ceux qui pourraient « entrainer des dommages plus importants pour la santé ou un risque pour la vie ». Les soins de santé suivants sont garantis :

- les soins liés à la grossesse et à la maternité ;

- la protection de la santé des mineurs ;

- les vaccinations ;

- la prophylaxie, le diagnostic et le traitement des maladies infectieuses.

3. Certains pays (Espagne, Belgique) ont fait le choix d'un large panier de soins

En 2012, l'Espagne avait drastiquement réduit la prise en charge des soins aux personnes en situation irrégulière aux soins urgents, à la maternité et aux mineurs de moins de 18 ans. Toutefois, ce cadre a été revu en 2018, pour décharger les urgences hospitalières. Les étrangers en situation irrégulière peuvent bénéficier des soins gratuits dans les mêmes conditions que les citoyens espagnols. Ils doivent toutefois s'acquitter de 40 % du prix des médicaments, ne bénéficiant pas d'une réduction de ce ticket modérateur.

En Belgique, l'aide médicale d'urgence est définie au niveau fédéral en Belgique et est mise en oeuvre et gérée localement par les centres publics d'action sociale (CPAS). Les CPAS disposent de l'autonomie de décision pour définir l'étendue de la prise en charge. Sont pris en charge tous les soins jugés « nécessaires » par un médecin établissant un certificat médical. Il n'existe pas de définition préalable des soins nécessaires, qui peuvent donc recouvrir en théorie tous les soins concernés.

II. UN COÛT TRÈS ÉLEVÉ POUR LES DÉPENSES PUBLIQUES

A. PLUS DE 1,3 MILLIARD D'EUROS DE DÉPENSES D'AIDE MÉDICALE DE L'ÉTAT

1. Un coût en hausse de près de 68 % en 10 ans

Pour l'année 2024, en incluant l'ensemble des dépenses d'AME, le coût total réel de l'AME est de 1 386,8 millions d'euros, soit une hausse de 15,5 % des dépenses par rapport à 2023, et de 64,3 % des dépenses par rapport à 2014, représentant une augmentation de 543 millions d'euros en 10 ans. Les dépenses d'AME de droit commun s'élèvent à 1,255 milliard d'euros. Une telle hausse des dépenses n'est pas acceptable et appelle à des mesures de maitrise des coûts.

Évolution des dépenses réelles d'AME entre 2012 et 2024

(en millions d'euros constants 2025)

Source : commission des finances d'après les documents budgétaires

2. Une budgétisation insincère ces dernières années

Les dépenses d'AME sont toutefois plus élevées que celles qu'affiche le budget de l'État. D'une part, l'État ne prend en charge qu'une partie de l'AME pour soins urgents, à hauteur d'une dotation de 70 millions d'euros en 2024 par exemple, le reste du coût de l'AME pour soins urgents (61,8 millions d'euros en 2024) étant pris en charge par l'Assurance maladie.

Par ailleurs, malgré la formulation très explicite de l'article L. 253-2 du code de l'action sociale et des familles, les dépenses de l'aide médicale de l'État de droit commun n'ont pas toujours été prises en charge intégralement par l'État. Or l'AME est une dépense de guichet. Les remboursements versés aux bénéficiaires de l'AME sont ainsi effectués quel que soit le niveau de crédits budgétaires provisionnés par le gouvernement, qui doit rembourser la Sécurité sociale des frais qu'elle a avancés aux professionnels médicaux. Si l'État ne programme pas suffisamment de crédits budgétaires pour financer l'intégralité des dépenses d'AME de droit commun, alors une dette à l'égard de la Sécurité sociale est créée.

Or, en particulier en 2024, comme le relève également la Cour des comptes20(*), le décret d'annulation du 21 février 202421(*) a supprimé près de 50 millions d'euros de crédits au titre de l'aide médicale de l'État (AME), alors que la direction de la sécurité sociale avait déjà indiqué qu'elle prévoyait une dépense d'AME supérieure à celle qui a été budgétée en loi de finances initiale pour 2024.

En conséquence, les crédits ouverts en 2024 au titre de l'AME sont largement inférieurs aux dépenses effectives à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM). L'État a ainsi contracté une dette à l'égard de la CNAM, d'un montant total de 185,1 millions d'euros en 2024. L'ampleur de la dette de l'État à l'égard de la CNAM au titre des dépenses d'AME est inédite en 2024 : le montant maximal de dette était auparavant de 50 millions d'euros.

Montant annuel et cumulé de dette de

l'État vis-à-vis de la CNAM

au titre de l'aide médicale

de l'État

(en millions d'euros)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires

Une telle situation n'est pas acceptable : une budgétisation sincère et fiable des dépenses réelles d'aide médicale de l'État est absolument indispensable.

Le rapporteur spécial considère qu'il est particulièrement dommageable de prévoir des baisses de crédits, comme cela a été fait en 2024 via le décret d'annulation précité, sans y associer de réforme structurelle de l'AME, nécessaire pour maitriser le niveau réel des dépenses.

Par ailleurs, il est intéressant de noter que sur les 167,8 millions d'euros non financés par l'État de dépenses d'aide médicale de l'État en 2024, seuls 50 millions d'euros sont liés à une annulation par voie décrétale. Ainsi, près de 117,8 millions d'euros ont été dépensés sans avoir été budgétés, en raison d'une erreur de prévision. Il serait souhaitable qu'une amélioration de la méthodologie de prévision soit mise en oeuvre, afin d'éviter de telles erreurs à l'avenir. La Cour des comptes22(*) recommande ainsi de « revoir la méthode de prévision des dépenses d'AME dans un but de transparence budgétaire et afin de faciliter le pilotage des crédits », recommandation à laquelle le rapporteur spécial s'associe. En effet, les dépenses d'AME semblent mal suivies : seul un relevé trimestriel des dépenses et du nombre de bénéficiaires est disponible à ce stade, et ce avec plus de 4 mois de retard, au mieux. Un suivi plus régulier parait absolument nécessaire, en vue de fiabiliser la programmation budgétaire, alors que la direction de la sécurité sociale rencontre des difficultés dans ses prévisions.

La direction de la sécurité sociale a d'ailleurs mis en oeuvre une nouvelle méthode de calcul fondée sur une périodicité mensuelle des dépenses d'AME. Il sera intéressant de vérifier si cette méthode fait ses preuves et permet d'éviter de trop grandes erreurs de prévisions. Il serait souhaitable que les données mensuelles soient remontées et puissent être produites à la demande du Parlement.

Recommandation n° 3 : actualiser chaque mois les remontées de dépenses et de bénéficiaires de l'aide médicale de l'État afin d'améliorer la prévision (DSS, CNAM).

Ainsi, au total, les dépenses d'AME dans le budget de l'État s'élèvent à 1,159 milliard d'euros en 2024 et ont augmenté de 40 % en 10 ans. Les dépenses d'AME de droit commun en particulier se sont élevées à 1,088 milliard d'euros en 2024, contre 723 millions d'euros en 2014, dix ans plus tôt, soit une hausse de 50,1 % en 10 ans. En 2025, la loi de finances initiale a maintenu le niveau des crédits au niveau de 2024 en commission mixte paritaire.

La dotation versée par l'État à la CNAM au titre des soins urgents s'élève à 70 millions d'euros depuis 2020.

Enfin, le coût de l'AME pour les personnes en garde à vue et de l'AME humanitaire s'élève à 1 million d'euros chaque année, et est pris en charge intégralement par l'État.

Évolution des dépenses d'AME entre 2012 et 2024 dans le budget de l'État

(en millions d'euros)

Source : commission des finances d'après les documents budgétaires

Même en tenant compte de l'inflation, la hausse des dépenses d'AME a été de 17,4 % entre 2014 et 2024, et de 7,1 % entre 2022 et 2024.

Évolution des dépenses d'AME entre 2012 et 2024 dans le budget de l'État, retraitées de l'inflation

(en millions d'euros constants 2025)

Source : commission des finances d'après les documents budgétaires

3. Un coût des dépenses de santé des étrangers sous-estimé

Les dépenses de santé liées aux étrangers présents sur le sol français ne se réduisent de plus pas à l'aide médicale de l'État, comme évoqué infra.

Ainsi, les demandeurs d'asile sont pris en charge par la PUMa. Au total, 153 715 demandes d'asile ont été enregistrées en 2024, représentant un tiers du nombre de bénéficiaires de l'AME en 2024. Le rapport IGAS-IGF de 2019 précité avait estimé le coût de la protection maladie des demandeurs d'asile à 200 millions d'euros en 2018, sachant que 109 783 demandes d'asile avaient été déposées. La mission précisait elle-même que le calcul était très rudimentaire. En rapportant cette dépense au nombre de demandes d'asile déposées en 2024 et en multipliant le résultat obtenu par l'inflation cumulée entre 2018 et 2025, il est possible d'évaluer le coût de la protection maladie des demandeurs d'asile à 327,6 millions d'euros. Ce résultat est toutefois à considérer avec une grande précaution.

Par ailleurs, près de 20 600 personnes sont présentes régulièrement en France en 2022 grâce à un titre de séjour pour soins. Il est très difficile de chiffrer ce coût, puisqu'il est inclus dans les dépenses de la PUMa. Le montant moyen des dépenses d'un bénéficiaire de l'AME est de 2 396 euros en 2023. Ainsi, il est possible d'estimer le coût des titres de séjour pour soins pour la sécurité sociale à 50 millions d'euros, sachant qu'il est probable que le coût soit en réalité plus élevé, puisque les personnes concernées ont en général des pathologies lourdes. Ainsi, en 2023, 25,9 % des personnes ont émis une demande en raison d'une maladie infectieuse ou parasitaire (VIH etc.).

Enfin, le système de santé français n'est pas toujours indemnisé des soins comme il le devrait pour certains étrangers présents régulièrement sur le sol français. En excluant les prestations fournies au titre de l'AME ou des soins urgents qui par nature sont recouvrées par les établissements, les soins effectués en France pour des personnes étrangères non-résidentes et non-assurées auprès d'un régime français de sécurité sociale peuvent être classés en dettes publiques ou en dettes privées.

Les dettes publiques concernent les assurés de l'Union européenne, de l'espace économique européen ou de la Suisse qui sont couverts par les règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale et qui peuvent recevoir des soins inopinés ou programmés, avec autorisation préalable, en France. Le même mécanisme s'applique pour les personnes couvertes par une convention bilatérale de sécurité sociale, pour autant que cette dernière prévoie la prise en charge des soins contre remboursement par le régime d'origine. Ces créances sont - au même titre que les dettes françaises d'assurance maladie - traitées par la CNAM via le Centre national des Soins à l'Étrangers (CNSE). Environ 800 millions d'euros sont remboursés annuellement à la France à ce titre. Les dettes dites « publiques » sont donc solvabilisées.

Les dettes privées ou créances hospitalières, correspondent quant à elles aux dettes laissées, en dehors de tout cadre conventionnel, dans les établissements de santé français par les personnes qui ne résident pas en France et ne sont pas affiliées à la sécurité sociale française ou à un régime coordonné. Ces personnes, si elles sont entrées régulièrement en France, bénéficient normalement d'une assurance santé.

Les comptes financiers des établissements renseignent les dettes laissées par des patients non-résidents. Toutefois, ces montants ne sont pas disponibles automatiquement et de façon détaillée par pays d'origine. Il est néanmoins possible d'évaluer le montant annuel moyen de ces créances à 159 millions d'euros entre 2016 et 2021. En 2023, un montant de créances de 141 millions d'euros a été constaté dans les comptes financiers de 560 établissements de santé. Or 24 établissements concentrent 91 % de ces créances impayées : l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (90,1 millions d'euros), le Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Bordeaux (6,5 millions d'euros), le centre hospitalier Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois (4,2 M€), le CHU de Nantes (4,1 millions d'euros) et l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (3,9 millions d'euros).

Ainsi, le coût de prise en charge sanitaire des étrangers présents sur le sol français dépasse largement le cadre de la seule AME. Il serait souhaitable de disposer d'une information centralisée et fiable quant à l'ampleur véritable des dépenses, afin d'améliorer significativement l'information tant du Parlement que des citoyens à ce sujet.

B. DES DÉPENSES DES BÉNÉFICIAIRES DE L'AME INFÉRIEURES À CELLE DES ASSURÉS SOCIAUX

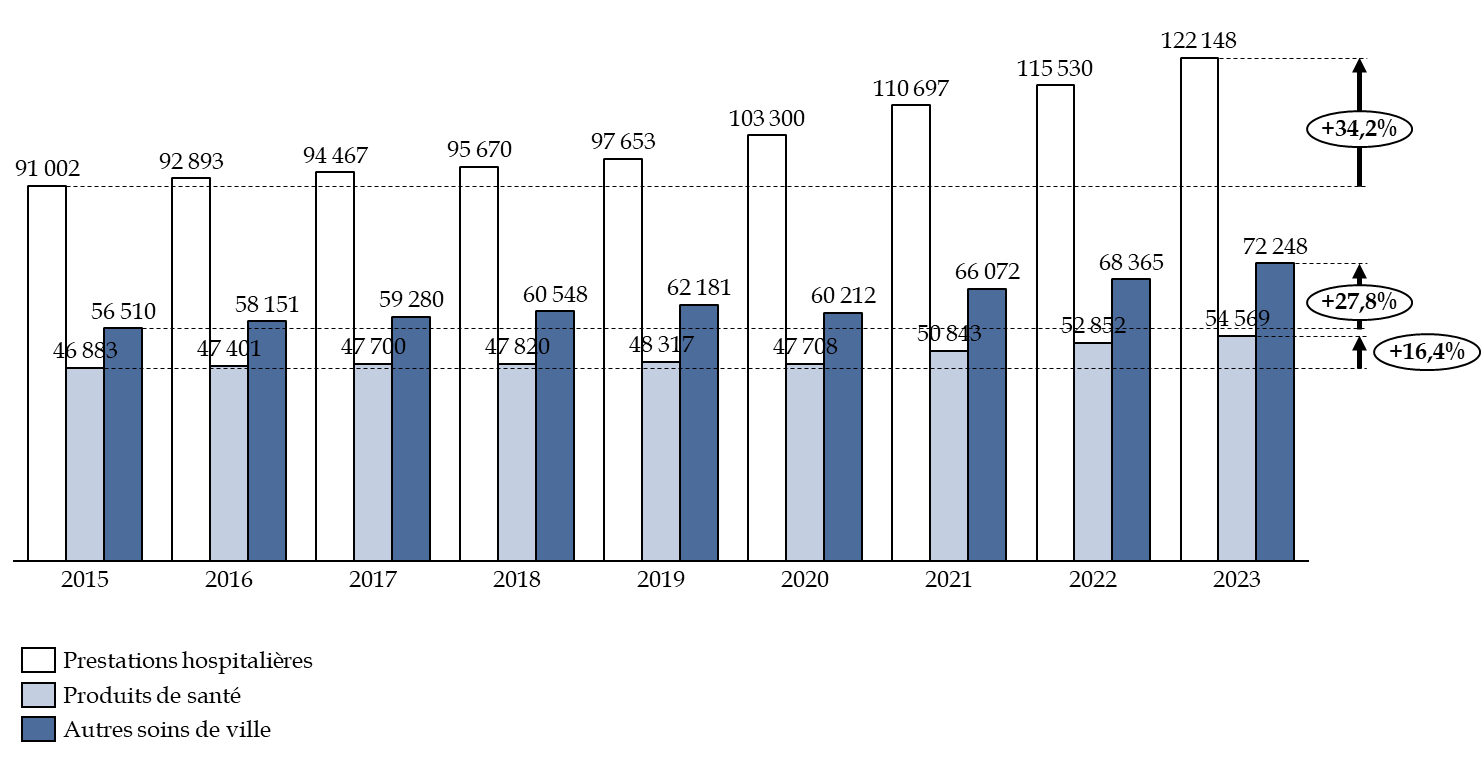

1. Une dépense moyenne par bénéficiaire modérée

La dépense moyenne par bénéficiaire de l'AME s'élève en 2023 à 2 396,4 euros par bénéficiaire, un montant en hausse de 3,2 % par rapport à 2015, soit une hausse largement inférieure à celle de l'inflation. La dépense annuelle moyenne par bénéficiaire de l'AME est donc modérée. Elle est d'ailleurs inférieure à celle de l'ensemble de la population française. En 2023, la consommation de soins et de biens médicaux annuelle moyenne d'un résidant français sur le territoire métropolitain est de 3 658,9 euros23(*). Elle a augmenté de 25 % entre 2015 et 2023. Il est à noter toutefois que 7,5 % des dépenses est financée par les ménages dans le cadre du reste à charge, alors que pour les bénéficiaires de l'AME le reste à charge est nul, et 12,4 % des dépenses relèvent des organismes complémentaires. Seuls 80 % de la consommation de soins et de biens médicaux est financée par les administrations publiques, représentant 2 927 euros par bénéficiaire. Même dans ce cas, la dépense de soins par bénéficiaire de l'aide médicale de l'État demeure modérée.

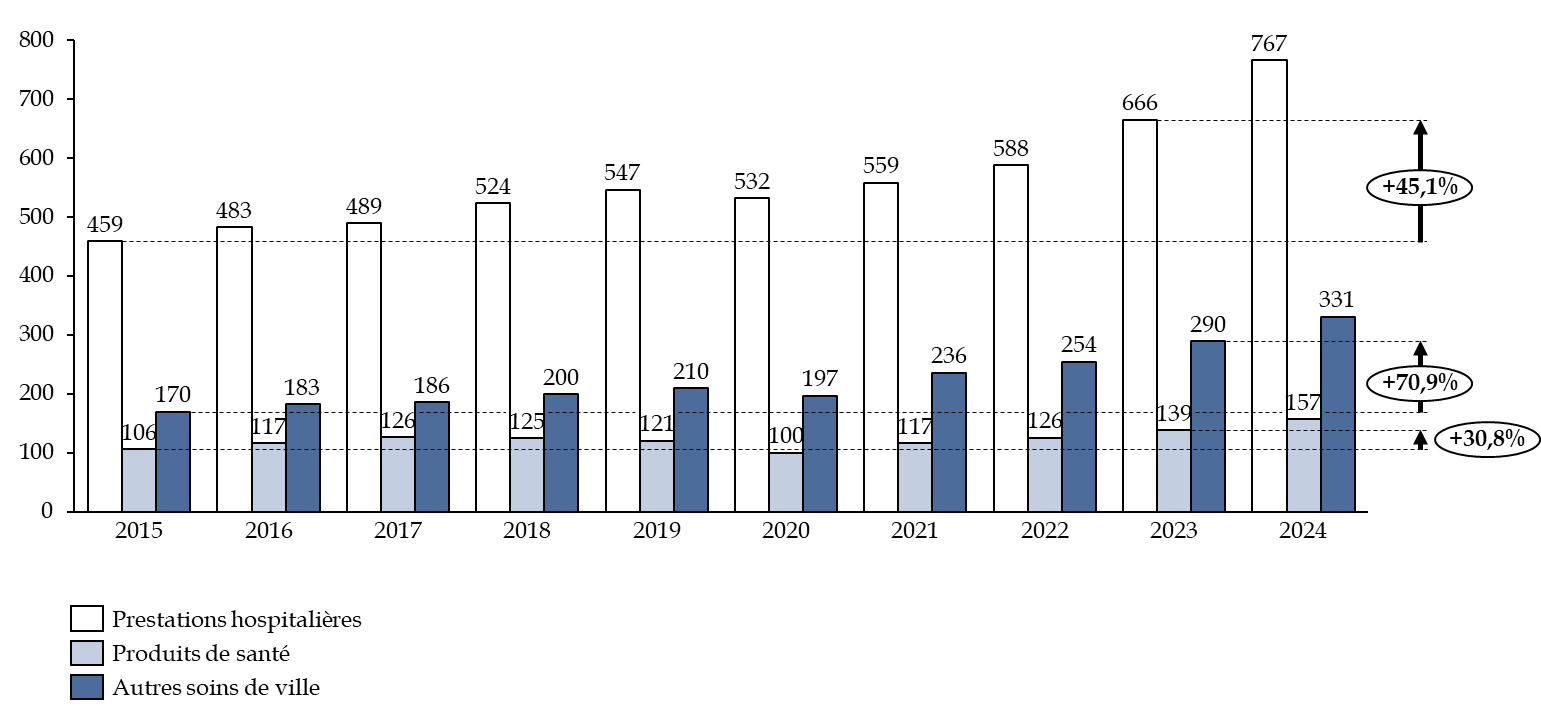

Évolution de la consommation annuelle

moyenne dans la population totale

et par bénéficiaire de

l'AME

(en euros)

Source : commission des finances d'après la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES)

En restreignant le champ d'étude à la dépense remboursable moyenne par assuré social consommant de l'assurance-maladie obligatoire, la DREES24(*) estime, en effet, que la dépense par assuré de la Sécurité sociale, s'établit à 2 685 euros en 2017. Pour la même année, la dépense annuelle moyenne par bénéficiaire de l'AME s'établit à 2 563 euros.

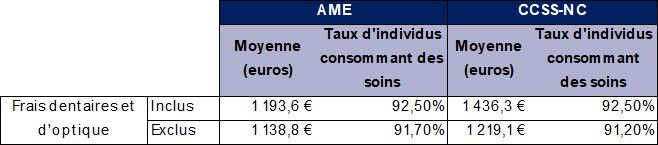

L'institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES) a publié en décembre 202325(*) une étude comparant la consommation de soins de ville des personnes couvertes par l'AME à celle des personnes couvertes par la complémentaire santé solidaire non contributive (CSS-NC). Ces deux populations, relativement comparables, présentent des revenus faibles et un état de santé plus fragile que le reste de la population française.

Ainsi, les dépenses ambulatoires des consommants bénéficiant de l'AME s'élevaient en moyenne à 1 194 euros contre 1 436 euros pour ceux de la CSS-NC. L'écart est expliqué par les niveaux de couvertures très différents pour les soins dentaires et optiques. En effet, contrairement aux bénéficiaires de la CSS-NC, la prise en charge des frais dentaires et optiques n'est pas assurée à 100 % pour les bénéficiaires de l'AME.

En dehors de ces postes, les dépenses moyennes s'élèvent à 1 139 euros pour les bénéficiaires de l'AME contre 1 219 euros pour ceux de la CSS-NC, soit des montants relativement similaires.

Dépenses de soins de ville des

assurés consommant des soins

et couverts par l'AME ou la CSS-NC en

2017 en Gironde

Source : IRDES, étude précitée, 2023

À noter toutefois, cette étude a été construite en comparant les bénéficiaires de l'AME et de la CSSNC de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Gironde : il n'est donc pas certain que ces résultats soient généralisables à l'ensemble de la population. Il serait souhaitable de conduire ce type d'étude de manière plus systématique, afin d'améliorer la connaissance des dépenses effectuées au titre de l'AME.

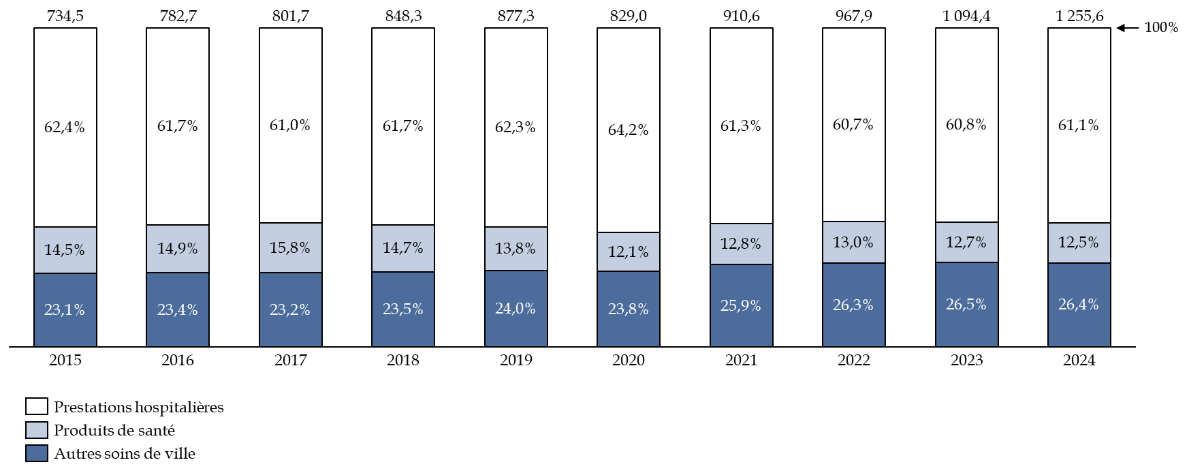

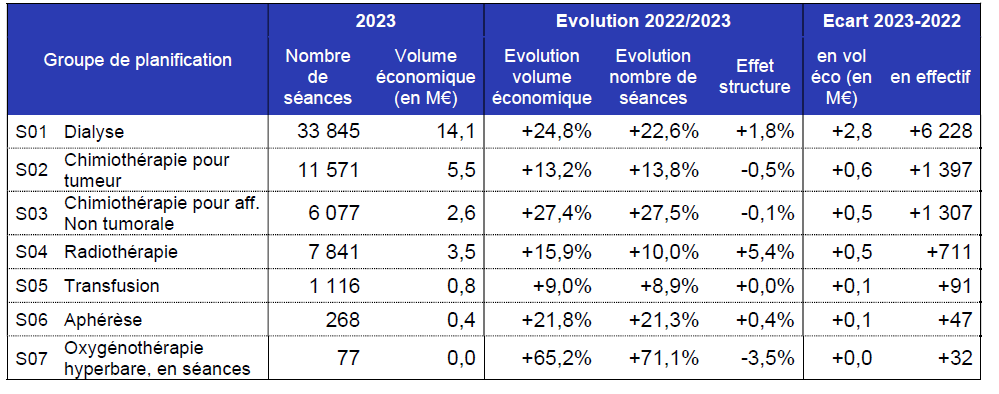

2. Des dépenses centrées sur les soins hospitaliers

Les dépenses des bénéficiaires de l'AME sont toutefois assez spécifiques en termes de structure de la dépense de soins. Près de 60,8 % des dépenses sont constituées de prestations hospitalières, tandis que les produits de santé ne représentent que 12,7 % des dépenses et les soins de ville 26,5 % des dépenses.

Répartition par postes de dépenses d'AME en 2024

(en pourcentage)

Source : commission des finances d'après la direction de la sécurité sociale

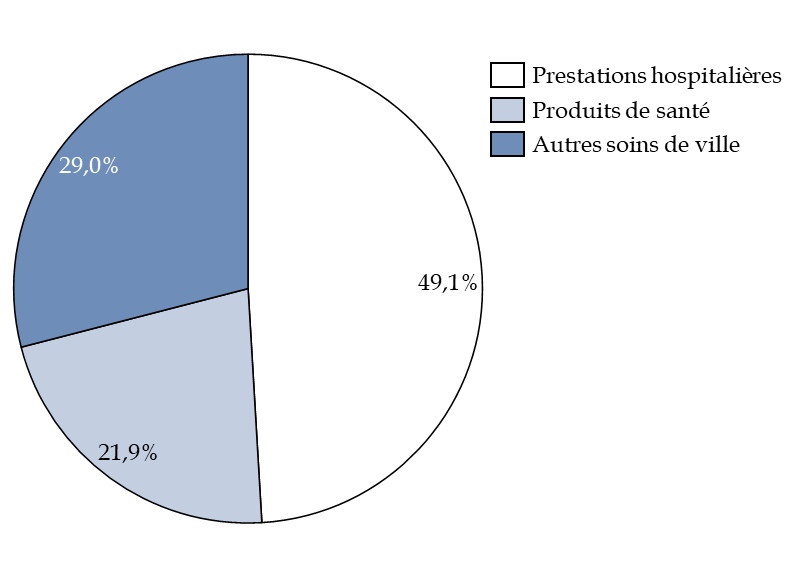

Les prestations hospitalières représentent pourtant seulement 49,1 % des dépenses de soins et de biens médicaux pour l'ensemble de la population, alors que les soins de ville comptent pour 29 % des dépenses et les produits de santé 21,9 %.

Répartition par postes de dépenses

globale de biens

et de soins médicaux en 2024

(en pourcentage)

Source : commission des finances d'après la DREES