- L'ESSENTIEL

- LES RECOMMANDATIONS DU RAPPORTEUR

SPÉCIAL

- PREMIÈRE PARTIE

LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE, UN OUTIL ESSENTIEL POUR L'ÉLOIGNEMENT DES ÉTRANGERS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE MAIS ENCORE SOUS-DIMENSIONNÉ

- I. LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE, UN OUTIL

STRICTEMENT ENCADRÉ PAR LE DROIT ET S'APPUYANT SUR DES CENTRES

DÉDIÉS

- A. UNE MESURE PRIVATIVE DE LIBERTÉ

ENCADRÉE PAR LE DROIT

- 1. Le cadre fixé par la directive

européenne dite « retour » de 2008

- 2. Le cadre fixé par le droit national au

placement et au maintien en rétention administrative

- a) La décision d'éloignement

sous-tendant le placement en rétention administrative

- b) Le placement en rétention

administrative

- (1) Les conditions du placement en rétention

administrative

- (2) Les modalités juridiques du placement en

rétention administrative

- (3) Un maintien en rétention administrative

relevant du juge judiciaire et soumis à un encadrement strict

- a) La décision d'éloignement

sous-tendant le placement en rétention administrative

- 1. Le cadre fixé par la directive

européenne dite « retour » de 2008

- B. DES LOCAUX DÉDIÉS À LA

RÉTENTION ADMINISTRATIVE

- A. UNE MESURE PRIVATIVE DE LIBERTÉ

ENCADRÉE PAR LE DROIT

- II. LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE, UN OUTIL AU

CoeUR DE LA POLITIQUE D'ÉLOIGNEMENT

- III. UNE POLITIQUE DE RÉTENTION

CONFRONTÉE À DES FREINS STRUCTURELS À

L'ÉLOIGNEMENT

- IV. UNE CAPACITÉ DE RÉTENTION

RENFORCÉE MAIS TOUJOURS INSUFFISANTE

- I. LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE, UN OUTIL

STRICTEMENT ENCADRÉ PAR LE DROIT ET S'APPUYANT SUR DES CENTRES

DÉDIÉS

- DEUXIÈME PARTIE

ASSOCIER L'EXTENSION DE LA CAPACITÉ DE RÉTENTION À UNE AMÉLIORATION DE L'EFFECTIVITÉ DE L'ÉLOIGNEMENT DES PERSONNES RETENUES

- I. ACCÉLÉRER L'EXTENSION DU PARC DE

RÉTENTION TOUT EN MAÎTRISANT SON COÛT

- A. UNE MONTÉE EN CHARGE DU PLAN D'EXTENSION

À ACCÉLÉRER...

- B. ...TOUT EN ASSURANT LA MAÎTRISE DES

COÛTS ASSOCIÉS

- A. UNE MONTÉE EN CHARGE DU PLAN D'EXTENSION

À ACCÉLÉRER...

- II. RATIONALISER LE RECOURS À LA

RÉTENTION ADMINISTRATIVE AU SERVICE D'UNE POLITIQUE D'ÉLOIGNEMENT

EFFICIENTE

- A. FAVORISER LES ÉLOIGNEMENTS À

L'ISSUE D'UNE DÉTENTION ET MOBILISER LE LEVIER DE L'AIDE AU

RETOUR

- B. AMÉLIORER LA MISE EN oeUVRE DE LA

RÉTENTION ADMINISTRATIVE POUR EN RENFORCER L'EFFICACITÉ

- A. FAVORISER LES ÉLOIGNEMENTS À

L'ISSUE D'UNE DÉTENTION ET MOBILISER LE LEVIER DE L'AIDE AU

RETOUR

- I. ACCÉLÉRER L'EXTENSION DU PARC DE

RÉTENTION TOUT EN MAÎTRISANT SON COÛT

- EXAMEN EN COMMISSION

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES

- LISTE DES DÉPLACEMENTS

- TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI

(TEMIS)

N° 4

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er octobre 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des finances (1)

sur

l'extension de la

capacité d'accueil

des

centres de

rétention

administrative,

Par Mme Marie-Carole CIUNTU,

Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.

L'ESSENTIEL

La rétention administrative constitue une mesure privative de liberté. À la différence de la détention, elle ne vise pas à sanctionner un crime ou un délit mais à tenir à disposition un étranger dépourvu de droit au séjour, soumis à une décision d'éloignement (le plus souvent, une obligation de quitter le territoire français) et présentant un risque de fuite, dans le but de l'éloigner.

Le rapporteur spécial de la mission « Asile, immigration et intégration », Marie-Carole Ciuntu, a présenté le 1er octobre 2025 les conclusions de son rapport d'information sur l'extension de la capacité d'accueil des centres de rétention administrative.

I. LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE, UN OUTIL CENTRAL DE LA POLITIQUE D'ÉLOIGNEMENT, MAIS ENCORE SOUS-DIMENSIONNÉ

A. UN OUTIL INDISPENSABLE, DÉSORMAIS RECENTRÉ SUR LES PROFILS PRIORITAIRES

Instituée en 1981, la rétention administrative est régie par le droit européen et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Elle n'intervient, sur décision administrative (le plus souvent du préfet), qu'en cas de nécessité pour exécuter une mesure d'éloignement. La durée initiale est limitée à 96 heures, prolongeable par le juge judiciaire jusqu'à 90 jours (et 180 jours pour les profils terroristes).

Par une décision du 7 août 20251(*), le Conseil constitutionnel a censuré des dispositions de la loi du 11 août 20252(*) dont l'objet était de permettre, dans certains cas précisément définis et liés à la dangerosité des individus concernés et au risque de fuite, de prolonger la durée de rétention jusqu'à 180 jours ou 210 jours. Cette prolongation était pourtant indispensable pour renforcer le dispositif à l'égard de profils dangereux et était conforme au droit européen, qui prévoit une durée maximale de rétention de 6 à 18 mois, appliquée dans de nombreux pays, dont l'Allemagne3(*).

1. Un dispositif efficient

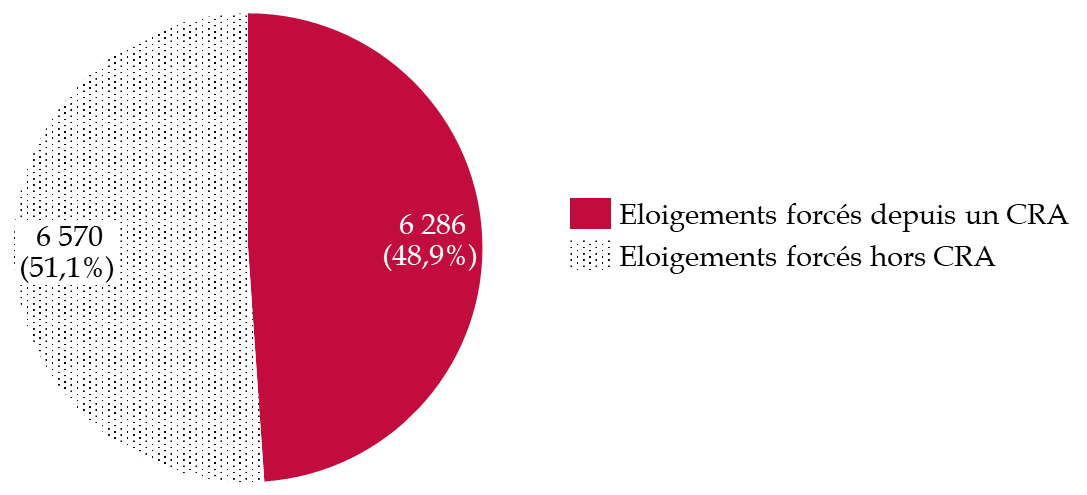

La rétention ne concerne qu'une fraction des étrangers visés par une mesure d'éloignement, mais demeure le moyen le plus sûr de les exécuter. En 2024, 12 856 éloignements forcés ont été réalisés en métropole, dont 6 286 à la suite d'une rétention, soit environ la moitié (48,9 %). La France est le pays de l'Union européenne qui procède au plus grand nombre d'éloignements forcés de ressortissants de pays tiers ces dernières années selon les données d'Eurostat, y compris en 2025 (7 375 au 1er semestre 2025, devant l'Allemagne).

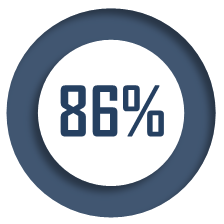

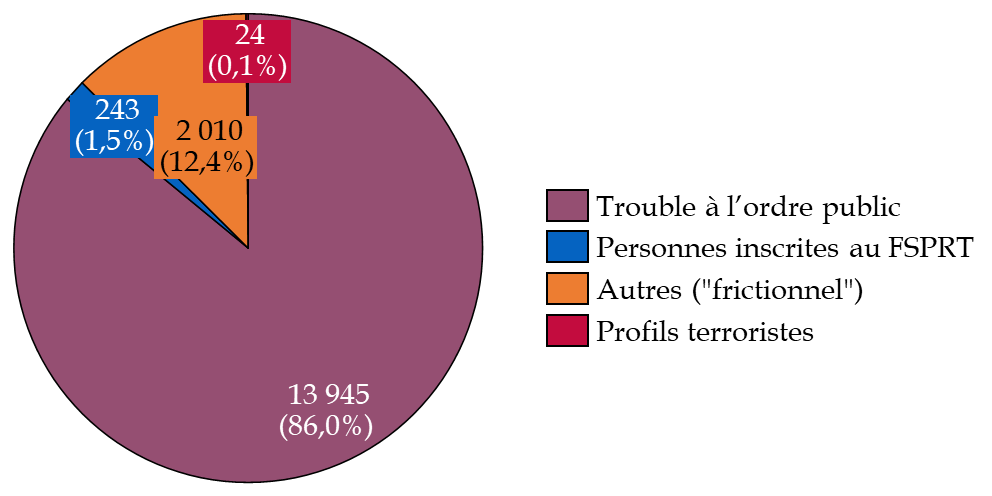

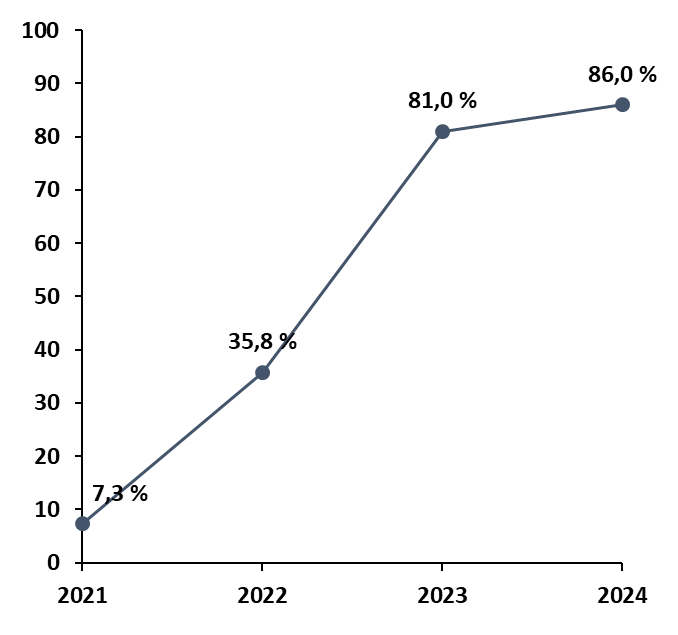

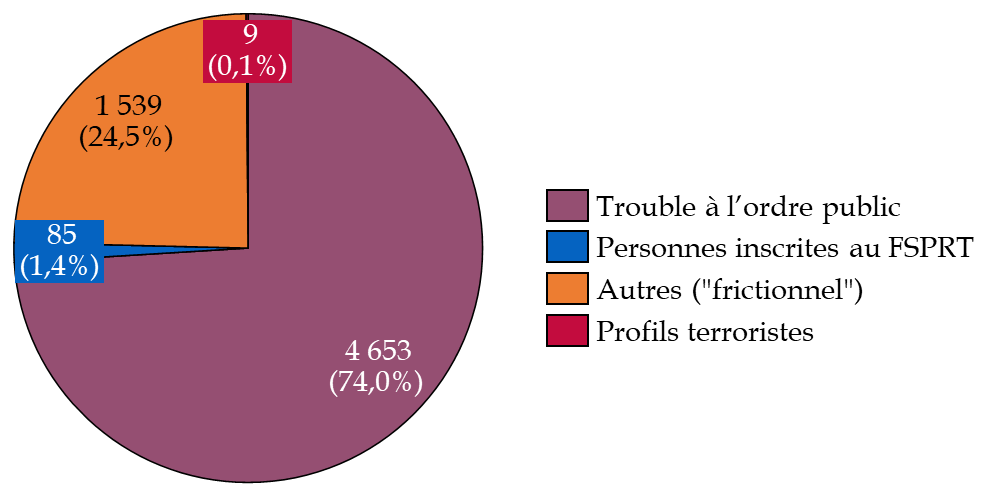

2. Un ciblage renforcé sur la menace à l'ordre public des personnes

Depuis 2022, les différentes instructions ministérielles ont conduit à placer prioritairement en rétention les étrangers en situation irrégulière présentant une menace à l'ordre public. La part des retenus du profil « trouble à l'ordre public » est ainsi passée de 7,3 % en 2021 à 86 % en 2024 dans les CRA métropolitains. Malgré ce ciblage, le taux global d'éloignement n'a que légèrement reculé4(*), manifestant un équilibre entre sécurité publique et efficacité de l'éloignement.

B. UNE RÉTENTION PROLONGÉE ET MARQUÉE PAR UNE STABILITÉ DES PROFILS NATIONAUX CONCERNÉS

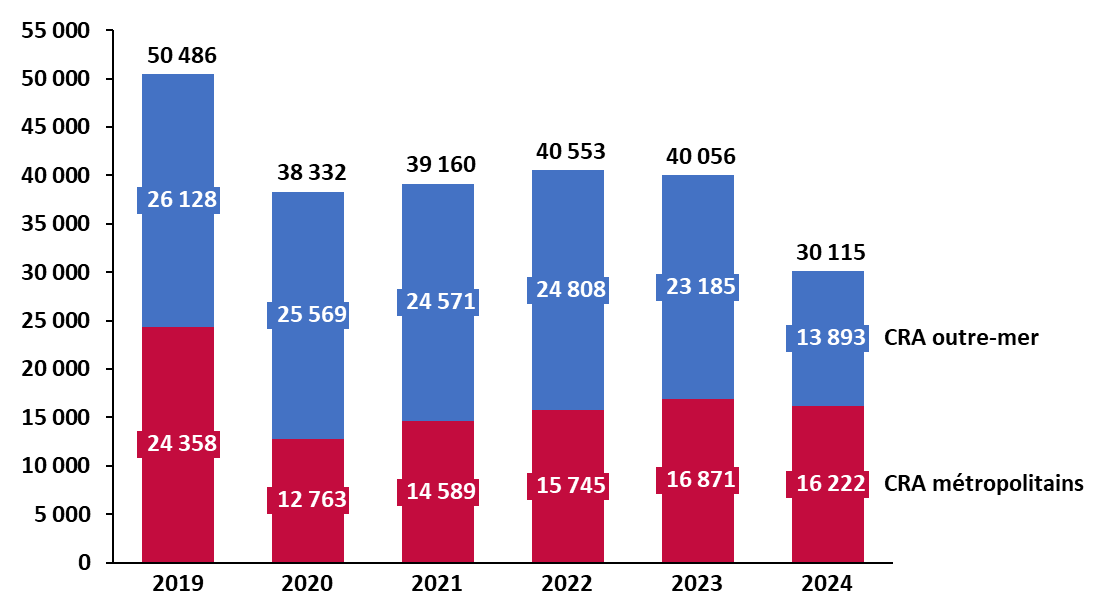

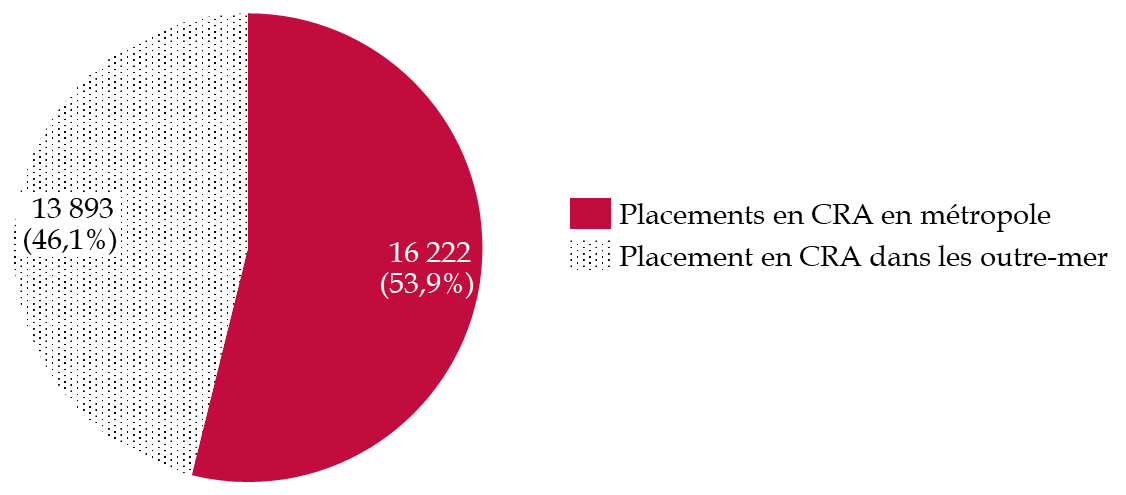

Le nombre de placements en CRA s'est établi à 30 115 en 2024, en réduction par rapport à la fin de la décennie 2010, sous l'effet principalement de la variabilité du nombre de placements dans les outre-mer. En 2024, 16 222 personnes ont été placées en CRA en métropole et 13 893 en outre-mer.

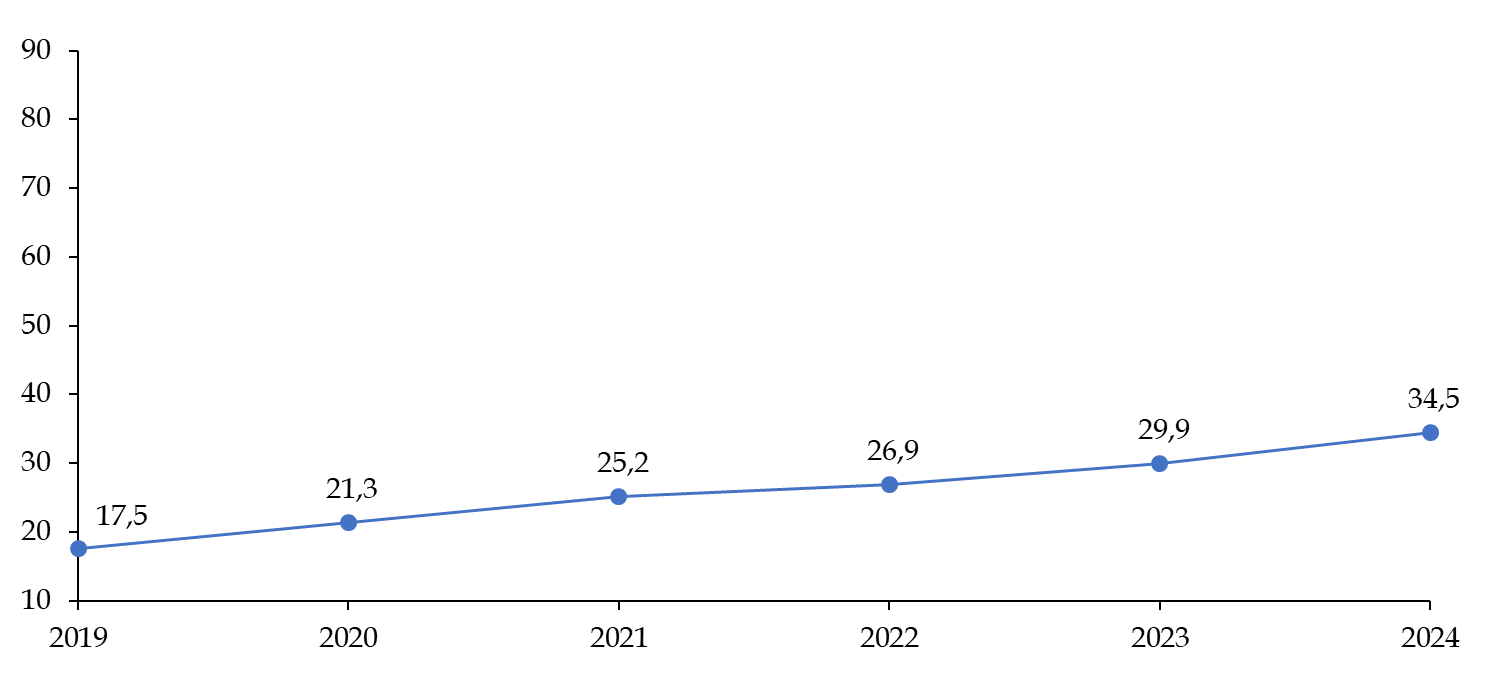

Parallèlement, la durée moyenne de rétention a augmenté en métropole, passant de 17,5 jours en 2019 à 34,5 jours en 2024, reflétant le durcissement des profils et les difficultés à obtenir l'exécution rapide de l'éloignement par les États tiers. Dans les outre-mer, elle reste très courte (5,9 jours en 2024).

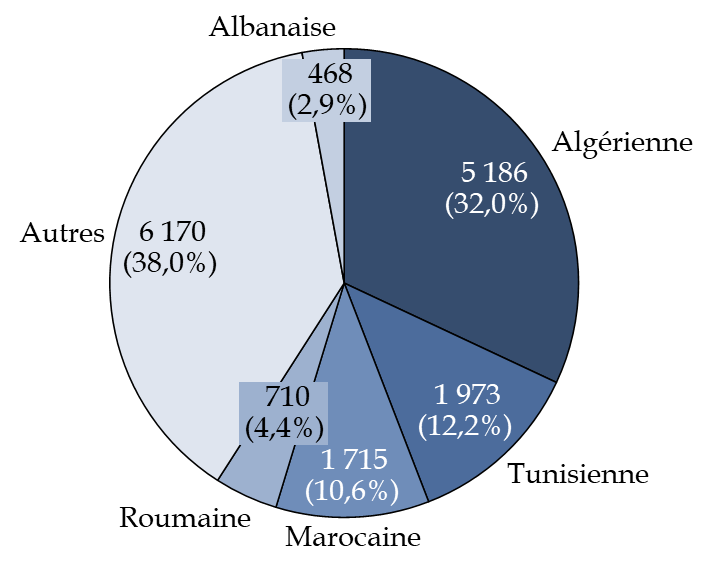

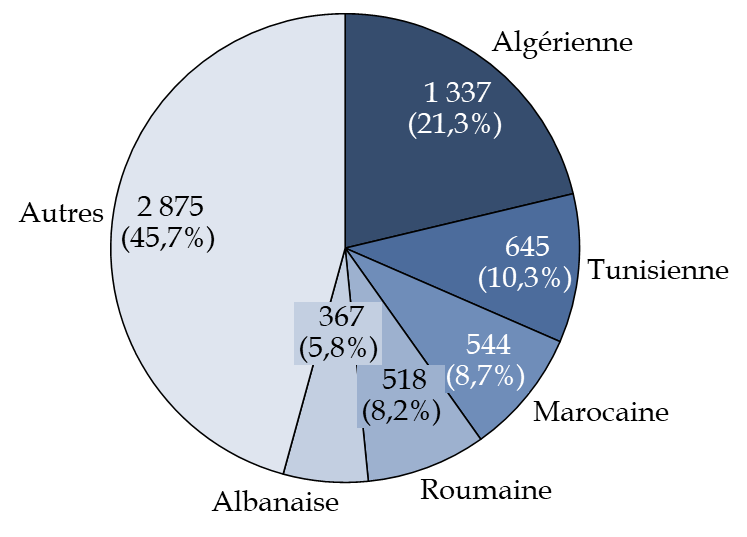

Les profils nationaux des retenus demeurent stables. En 2024, plus de la moitié des retenus en métropole étaient originaires du Maghreb (55 %), dont 32 % d'Algérie, 12 % de Tunisie et 11 % du Maroc.

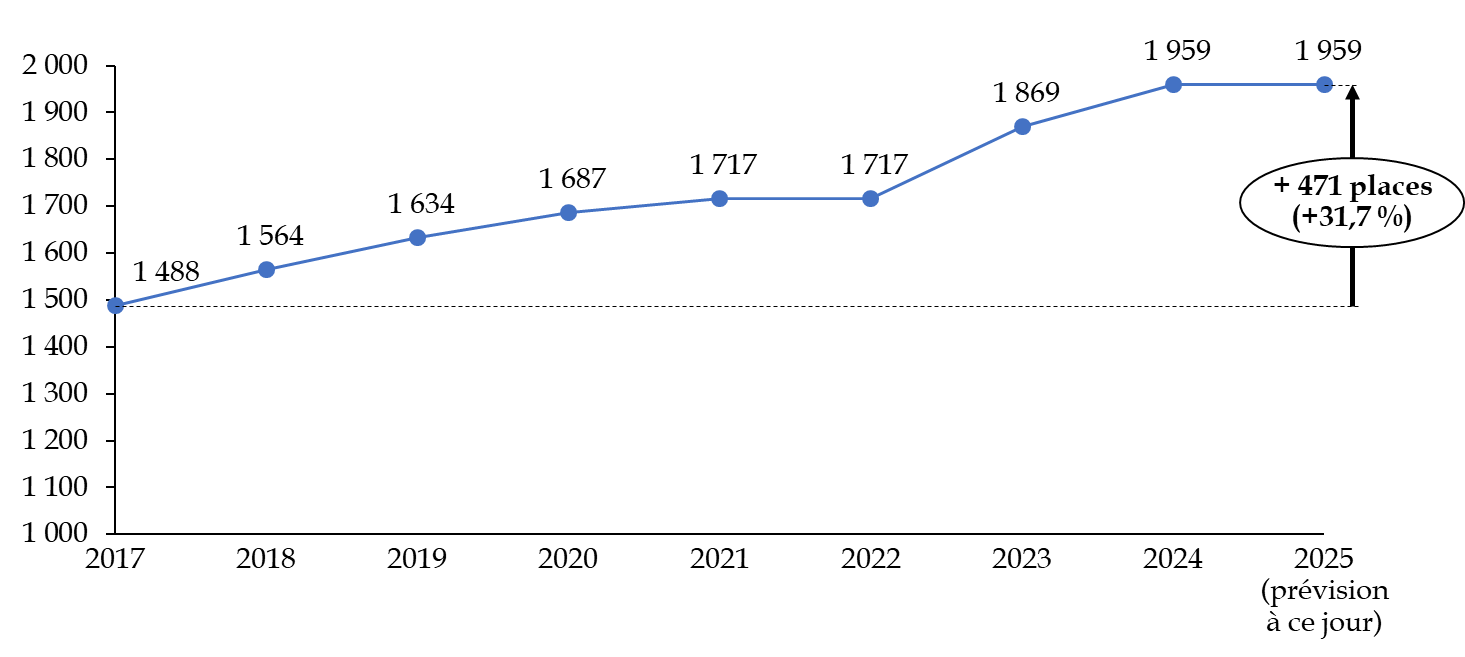

C. DES CAPACITÉS DE RÉTENTION ENCORE INSUFFISANTES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS

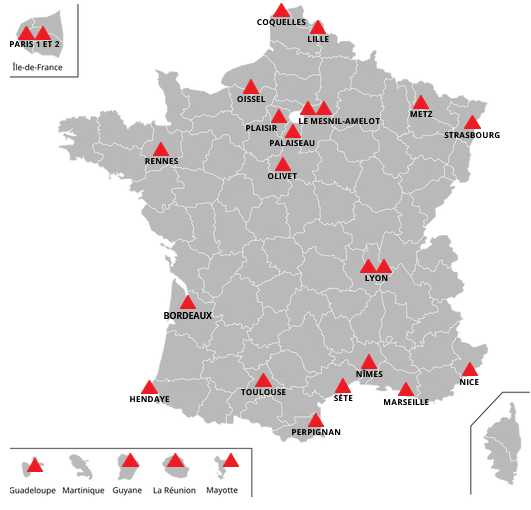

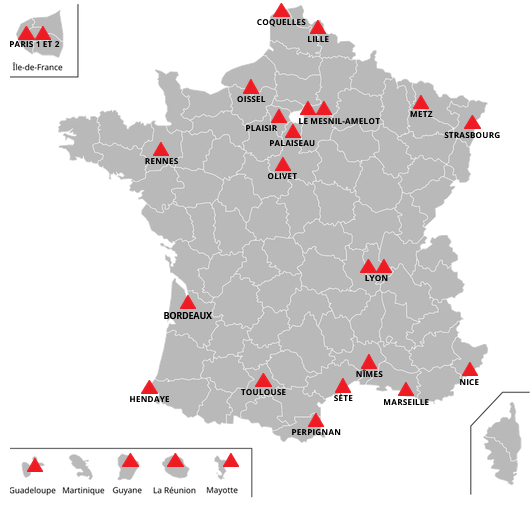

La France dispose de 27 CRA (23 en métropole, 4 en outre-mer), représentant 2 187 places théoriques (en moyenne 80 par centre). Elle dispose fin 2024 de l'une des plus grandes capacités de rétention en Europe.

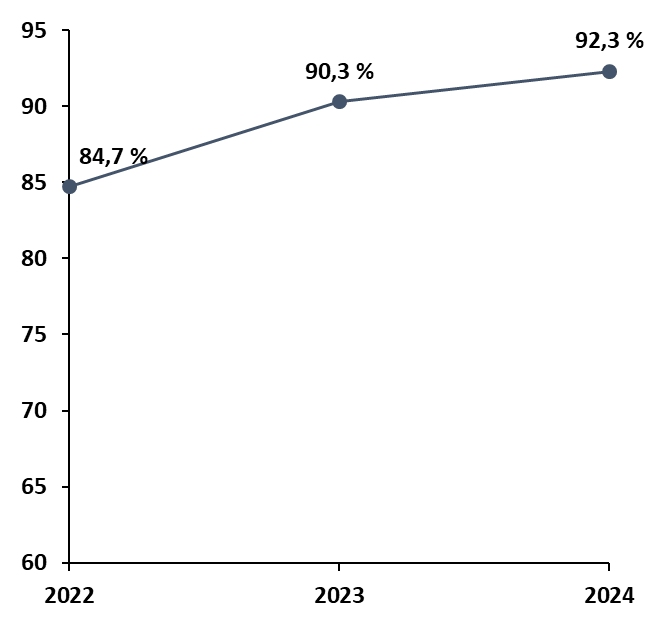

Depuis 2017, la capacité théorique du parc des CRA en métropole a progressé de 31,7 %, passant de 1 488 à 1 959 places, tandis que la sécurisation des sites a été nettement renforcée depuis 2022. La disponibilité réelle des places a par ailleurs augmenté (89,4 % en 2025). Sur 2 187 places théoriques, 1 956 étaient effectivement disponibles à la mi-mai 2025 (1 761 en métropole et 195 en outre-mer). Le taux d'occupation a quant à lui atteint 92,3 % en 2024 (70,8 % en 2017).

Malgré ces progrès, le parc reste saturé : 3 624 demandes d'admission en CRA ont été refusées en 2024 faute de place, limitant l'usage de la rétention, alors même qu'elle demeure l'outil le plus sûr pour exécuter les éloignements. Cette grave difficulté doit être résolue.

Carte d'implantation des CRA en 2025

Source : commission des finances du Sénat

II. ÉTENDRE LES CAPACITÉS POUR RÉPONDRE AUX BESOINS, TOUT EN MAÎTRISANT LES COÛTS

A. UNE MONTÉE EN PUISSANCE À GARANTIR...

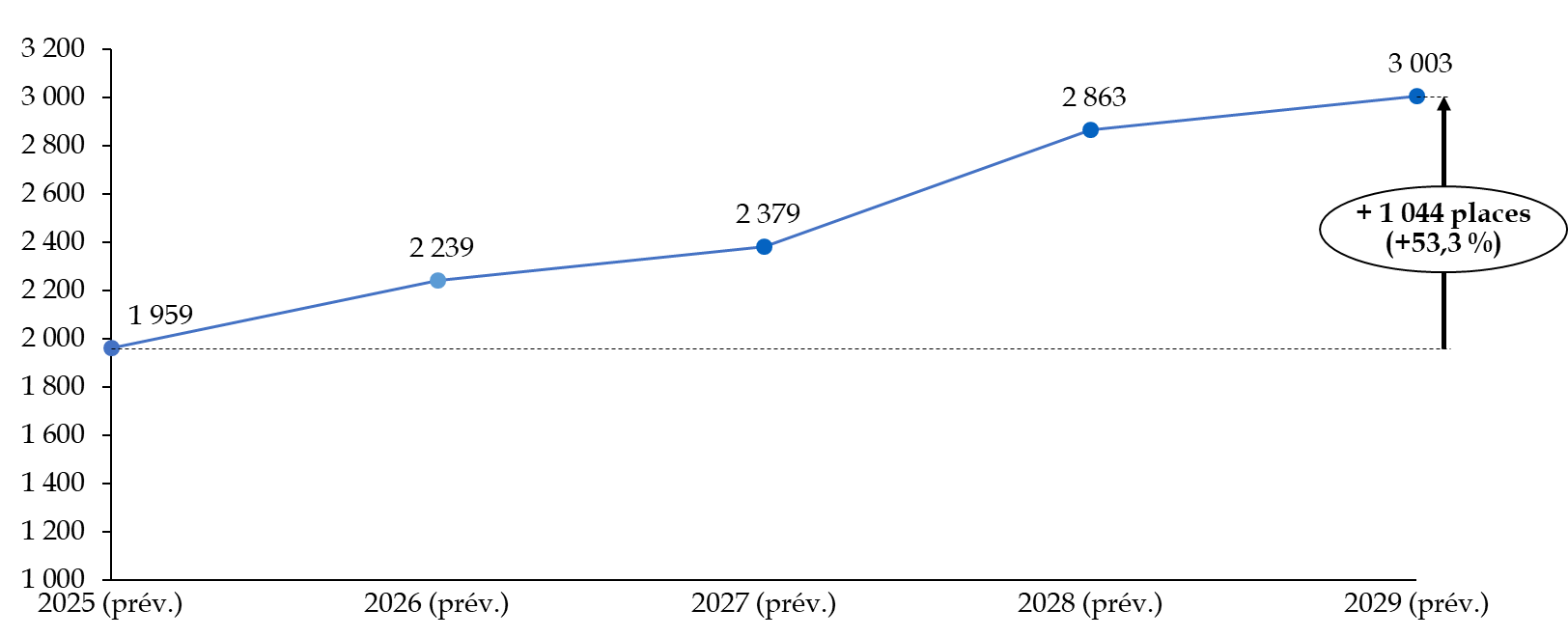

La loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (LOPMI) 2023-20275(*) fixait l'objectif de parvenir à une capacité de 3 000 places en CRA, à une échéance longtemps fixée pour 2027, mais qui ne pourra pas être tenue. En effet, la création de nouveaux CRA se heurte à des difficultés foncières et immobilières, notamment l'identification de terrains adaptés, les contraintes urbanistiques et les contentieux.

Le calendrier prévoit désormais l'ouverture de huit CRA d'ici 2029 (Bordeaux et Dunkerque en 2026, Dijon en 2027, Nantes, Béziers, Oissel et Périchet en 2028, puis Aix-en-Provence en 2029), pour porter la capacité à 3 003 places.

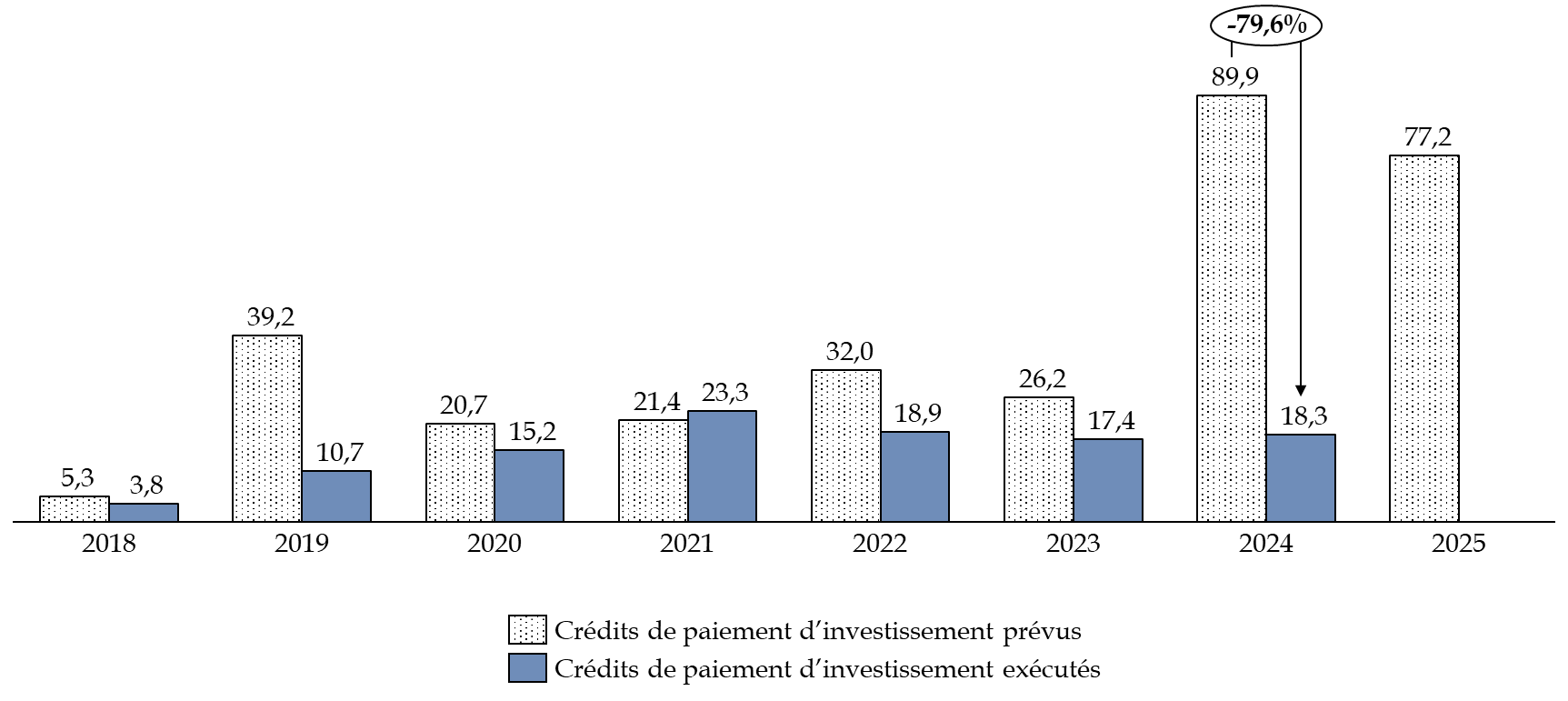

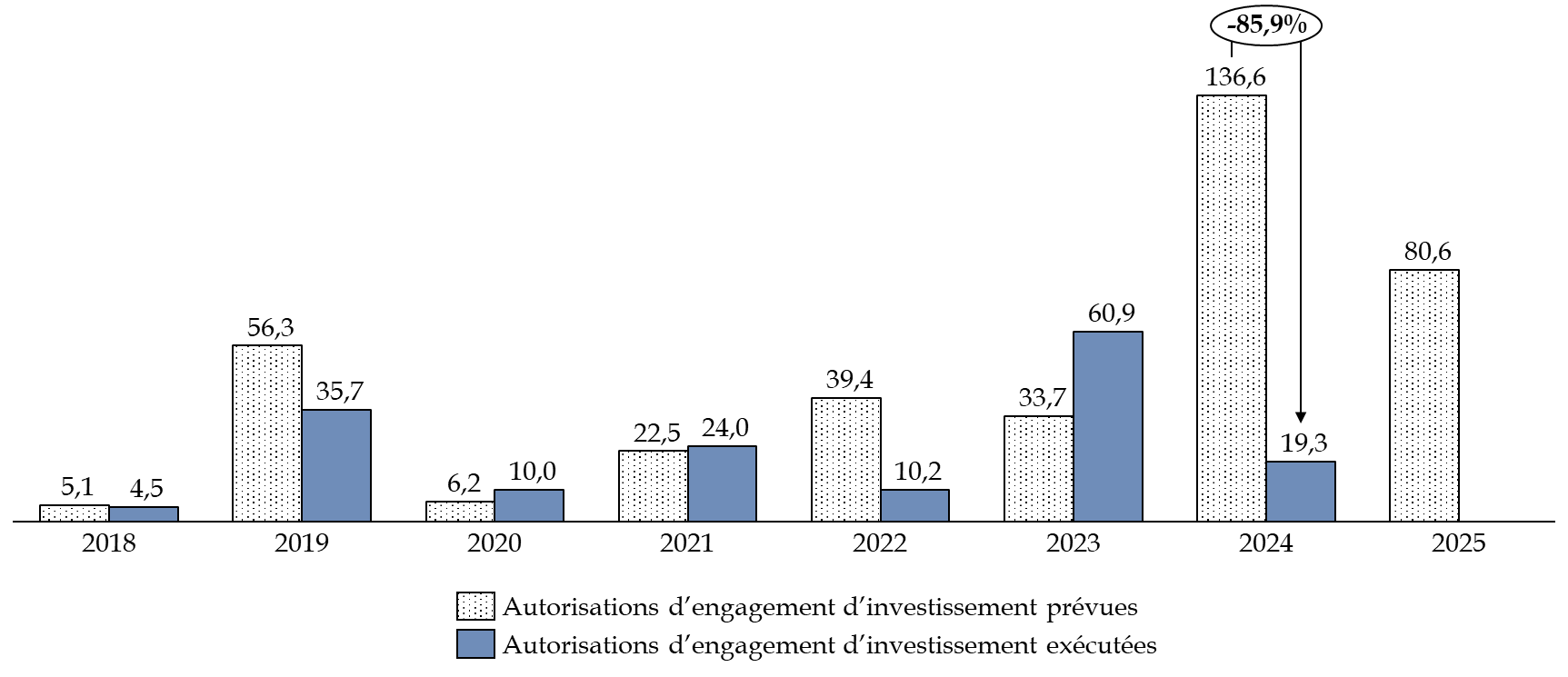

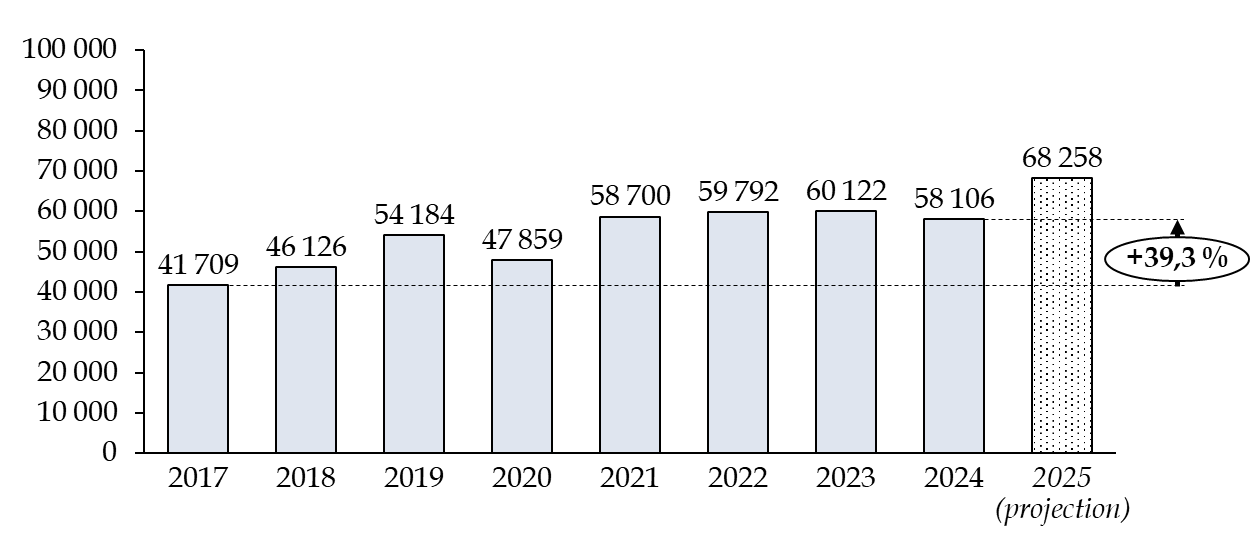

B. ...POUR UN COÛT QUI DOIT DEMEURER MAÎTRISÉ

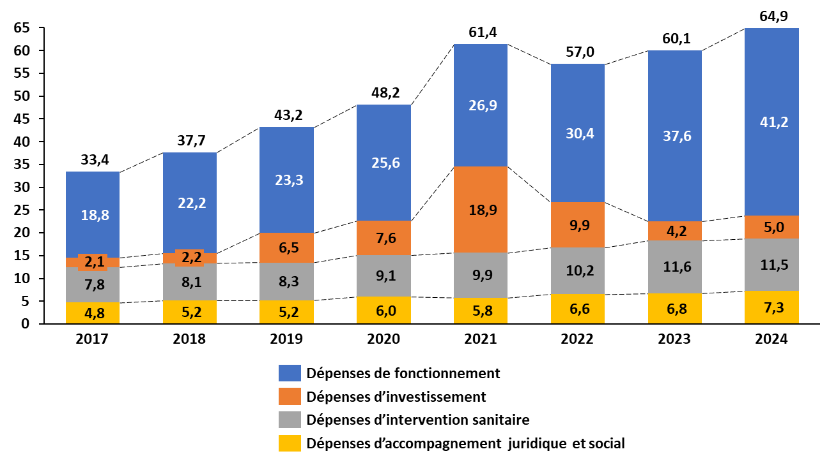

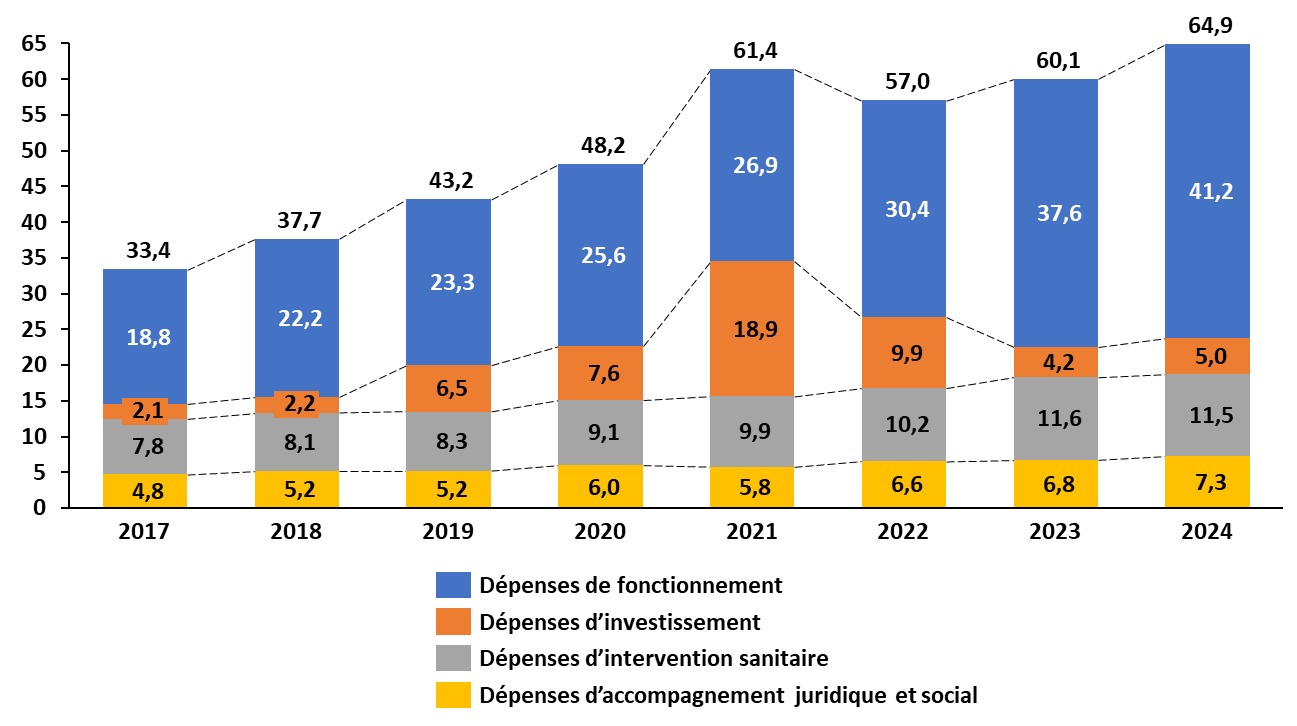

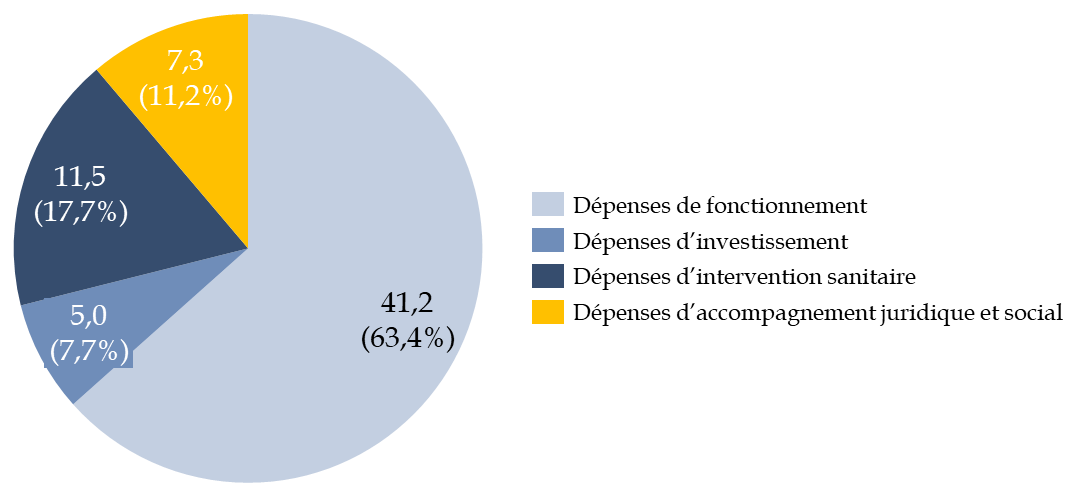

En 2024, le coût direct annuel de la rétention administrative (dépenses de fonctionnement, d'investissement et d'intervention sanitaire, juridique et sociale dans les centres et dépenses de personnel des forces de l'ordre) est estimé à 265 millions d'euros6(*). Le coût annuel des CRA imputé à la mission « Immigration, asile et intégration » est quant à lui passé de 33,4 millions d'euros en 2017 à 64,9 millions d'euros en 2024.

Évolution des dépenses

exécutées dans les CRA entre 2017 et 2024,

hors

dépenses de personnel

(en CP, en millions d'euros)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses de la direction générale des étrangers en France (DGEF) au questionnaire du rapporteur spécial

Porter la capacité de 1 959 à 3 000 places d'ici 2029 nécessitera un effort financier. L'extension des capacités représentera un investissement global pluriannuel qui peut être estimé à 300 millions d'euros (environ 40 millions pour un CRA de 140 places). Les dépenses de fonctionnement augmenteraient quant à elles d'environ 35 millions d'euros par an, hors coûts de personnel, une charge soutenable mais qui doit être anticipée dans les prochains budgets de la mission.

Pour contenir ces coûts, plusieurs leviers existent, en particulier recourir à des installations modulaires plus rapides et moins coûteuses à déployer, et substituer partiellement les effectifs de policiers par des agents administratifs, contractuels ou réservistes pour certaines missions. En outre, il est nécessaire d'approfondir la démarche d'externalisation de tâches non régaliennes initiée en 2018, la phase d'expérimentation ayant produit des résultats convaincants en matière d'économies de personnels. Elle suppose de doter la mission « Immigration, asile et intégration » des crédits correspondants, qui viendront réduire ceux nécessaires à la mission « Sécurités » (policiers).

III. MIEUX UTILISER LA RÉTENTION POUR AMÉLIORER L'EFFICACITÉ DES ÉLOIGNEMENTS

A. UN TAUX D'ÉLOIGNEMENT EN PROGRÈS EN 2024 MAIS ENCORE INSUFFISANT

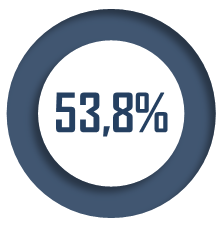

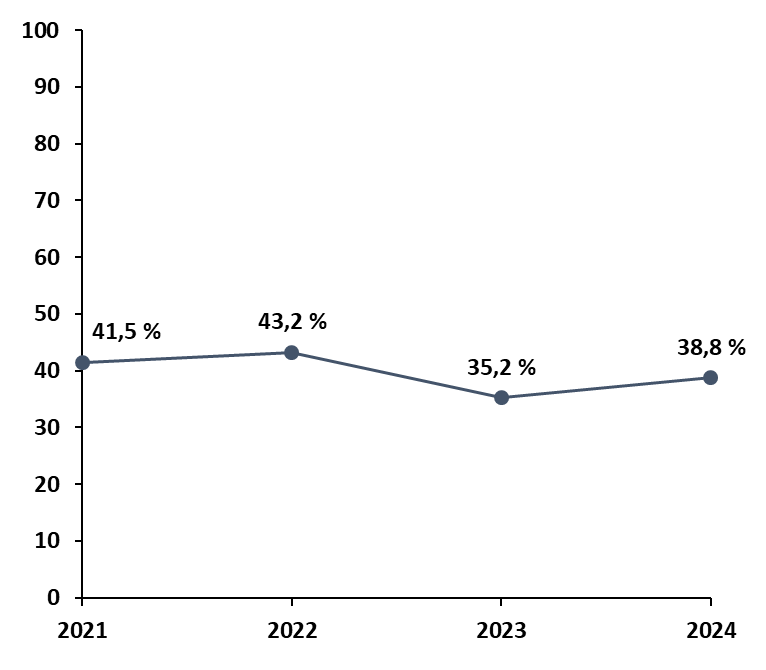

En 2024, 30 115 placements en CRA ont conduit à 16 206 éloignements (53,8 % d'éloignement), avec un contraste entre outre-mer (71,4 %) et métropole (38,8 %, contre 35,2 % en 2023 et 43,2 % en 2022).

|

Taux d'éloignement depuis les CRA français en 2024 |

Part des profils « trouble à l'ordre public » dans les CRA métropolitains en 2024 |

Nombre de places visé en CRA métropolitains en 2029 |

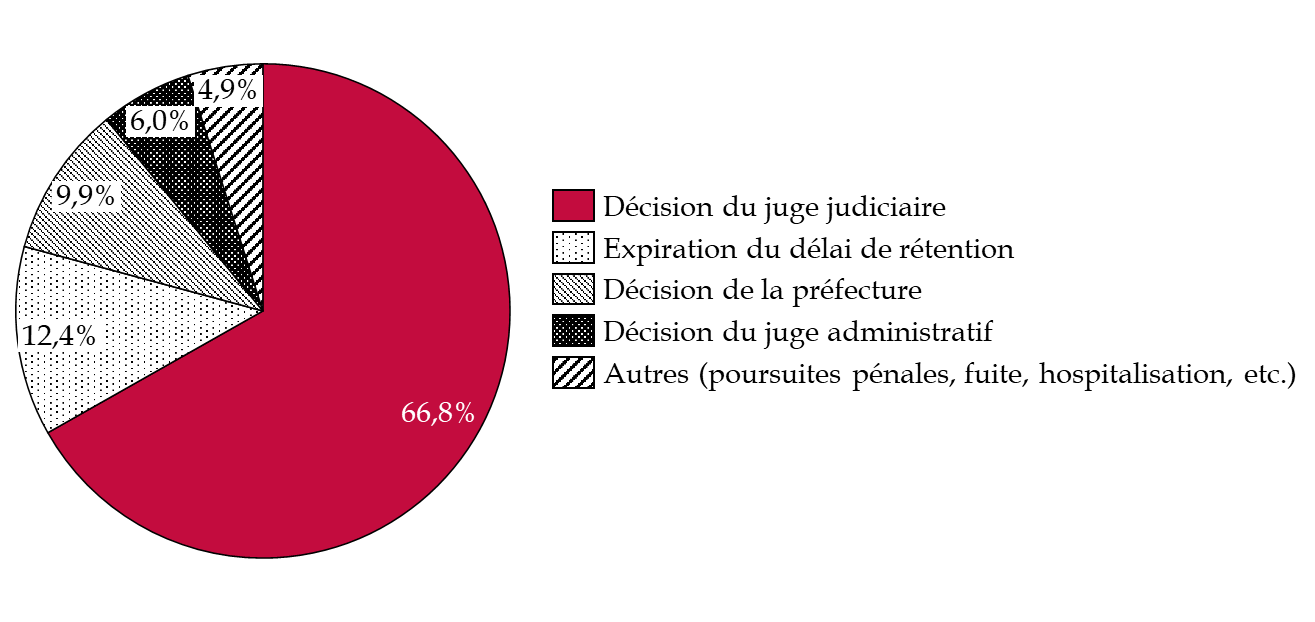

En métropole, 61 % des retenus n'ont pas été éloignés l'année dernière. Dans 67 % des cas, la libération a résulté d'une décision du juge judiciaire sanctionnant une irrégularité. Dans d'autres cas, l'échec de l'éloignement soit a fait suite à l'expiration du délai légal de rétention (12,5 %), à une libération par la préfecture (10 %) ou à une décision du juge administratif (6 %), soit s'explique par des situations particulières comme l'ouverture de poursuites pénales, une hospitalisation ou une fuite.

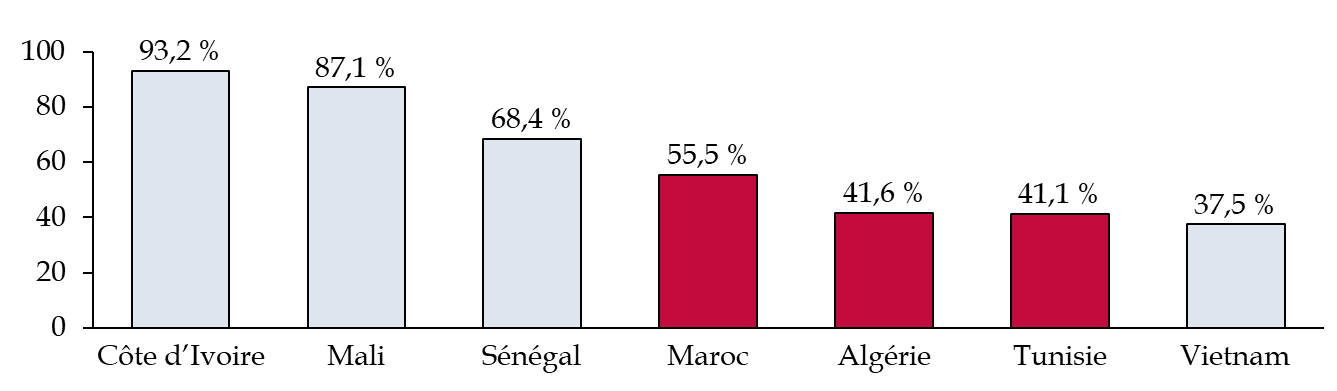

Enfin, les éloignements demeurent difficiles vers certaines zones géographiques en raison notamment de conflits en cours, d'absence de desserte aérienne ou de difficultés diplomatiques. En 2024, environ 40 % des personnes éloignées étaient originaires du Maghreb, une proportion inférieure à leur poids dans les placements en rétention (55 %), témoignant d'obstacles consulaires pour cette région.

B. RÉDUIRE LES ÉCHECS LIÉS À L'IDENTIFICATION DES PERSONNES RETENUES

La connaissance de l'identité et de la nationalité des personnes placées en rétention reste un enjeu majeur, mobilisant de nombreux acteurs (préfectures, police aux frontières, consulats). L'absence de documents d'identité, leur destruction volontaire ou l'usage d'alias compliquent les démarches et expliquent une partie des échecs de l'éloignement à réaliser dans les délais de la rétention.

La loi du 11 août 20257(*) a marqué une avancée en autorisant, sous conditions, le relevé d'empreintes et la prise de photographies sans consentement lorsqu'ils sont l'unique moyen de confirmer l'identité. Pour aller plus loin, il conviendrait d'élargir l'arsenal d'investigation (via notamment l'exploitation encadrée des données de téléphonie) et d'améliorer l'interopérabilité des systèmes d'information des services de l'État.

C. ACCÉLÉRER L'OBTENTION DES LAISSEZ-PASSER CONSULAIRES

Pour les étrangers dépourvus de documents de voyage valides, l'éloignement dépend de la délivrance d'un laissez-passer consulaire (LPC) par leur pays d'origine. Cette étape, demeure un point de blocage majeur. Les difficultés sont particulièrement marquées avec certains pays.

Pour lever ces obstacles, l'obtention des LPC doit constituer un objectif assumé de la politique diplomatique et consulaire à l'égard des pays étrangers, y compris dans la politique d'attribution de visas, de titres de séjour et d'aide au développement.

Sur le plan opérationnel, les circuits de demande auprès des consulats demeurent trop fragmentés entre les préfectures, la police aux frontières et la direction générale des étrangers en France (DGEF). La centralisation des demandes au sein de l'unité centrale d'identification de la police aux frontières, déjà mise en oeuvre avec succès pour certains pays, devrait être élargie à d'autres États, tout en renforçant les effectifs de cette unité.

D. FLUIDIFER LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET CONFIER À L'ÉTAT L'INFORMATION JURIDIQUE

Les procédures juridictionnelles prévues en matière de rétention administrative, qui mobilisent à la fois le juge administratif et le juge judiciaire, restent complexes et génèrent un enchevêtrement de délais et de recours difficile à appréhender. Cette complexité alourdit le travail des juridictions et celui des préfectures et des forces de l'ordre, nuisant à la lisibilité et à l'efficacité de la politique d'éloignement.

La loi du 11 août 20258(*) a réduit de quatre à trois le nombre d'ordonnances judiciaires nécessaires pour porter la rétention à 90 jours. Le rapporteur spécial recommande, d'une part, de ramener ce nombre à deux pour permettre au juge, qui souffre d'une embolie du nombre de dossiers en matière de droit des étrangers, d'étendre en une seule fois la rétention de 30 à 90 jours, et de prévoir, d'autre part, des prolongations de la rétention au-delà du délai maximal de 90 jours pour certains profils.

Le recours à la visioconférence, prévu par la loi CIAI9(*) du 26 janvier 2024, mériterait d'être amplifié afin de réduire les déplacements chronophages des magistrats, avocats et escortes.

Enfin, les modalités d'assistance juridique doivent impérativement être clarifiées. Actuellement confiée à des associations dans le cadre de marchés publics, cette mission présente de graves limites (pratiques hétérogènes, coût redondant avec l'aide juridictionnelle, positions parfois militantes). En cohérence avec la proposition de loi déposée par le rapporteur spécial et récemment adoptée par le Sénat en première lecture, il est proposé que, dès le 1er janvier 2026, l'information sur les droits soit assurée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), déjà présent en CRA.

E. DONNER AUX POLICIERS LES MOYENS D'ASSURER LEURS MISSIONS

L'extension du parc et le profil plus sensible des retenus nécessitent des effectifs supplémentaires pour assurer la sécurité des centres. 1 685 ETP supplémentaires seraient ainsi prévus pour la PAF d'ici 2027, un renfort qui devra être garanti par les lois de finances.

La substitution partielle de policiers actifs10(*) par des personnels administratifs, réservistes ou contractuels, et l'externalisation de certaines tâches, permettront de limiter la hausse des besoins en effectifs. Enfin, la formation doit être adaptée pour préparer les agents à la gestion de profils difficiles, tandis qu'il convient de rendre les affectations en CRA plus attractives en matière de déroulé de carrière.

F. ANTICIPER LES ÉLOIGNEMENTS ET DIVERSIFIER LES OUTILS

1. Favoriser les éloignements à l'issue d'une détention

En 2024, 27,2 % des placements en CRA concernaient des sortants de prison. Or, les travaux du rapporteur spécial ont mis en évidence des progrès mais aussi des lacunes dans l'articulation de la détention et de la rétention et dans le partage d'informations entre les services préfectoraux, la police, l'administration pénitentiaire et les magistrats. Trop souvent, la période de détention n'est pas pleinement utilisée pour engager les démarches nécessaires (identification, obtention du LPC), ce qui réduit les chances d'éloignement dans les délais légaux de la rétention.

Pour y remédier, il est nécessaire de systématiser l'identification des étrangers détenus dépourvus de droit au séjour, de lancer les démarches d'éloignement dès la détention, et de renforcer le partage d'informations « en temps réel » entre les acteurs concernés. Dans ces conditions, davantage d'éloignements pourront être réalisés dès la sortie de prison, ou après une rétention courte.

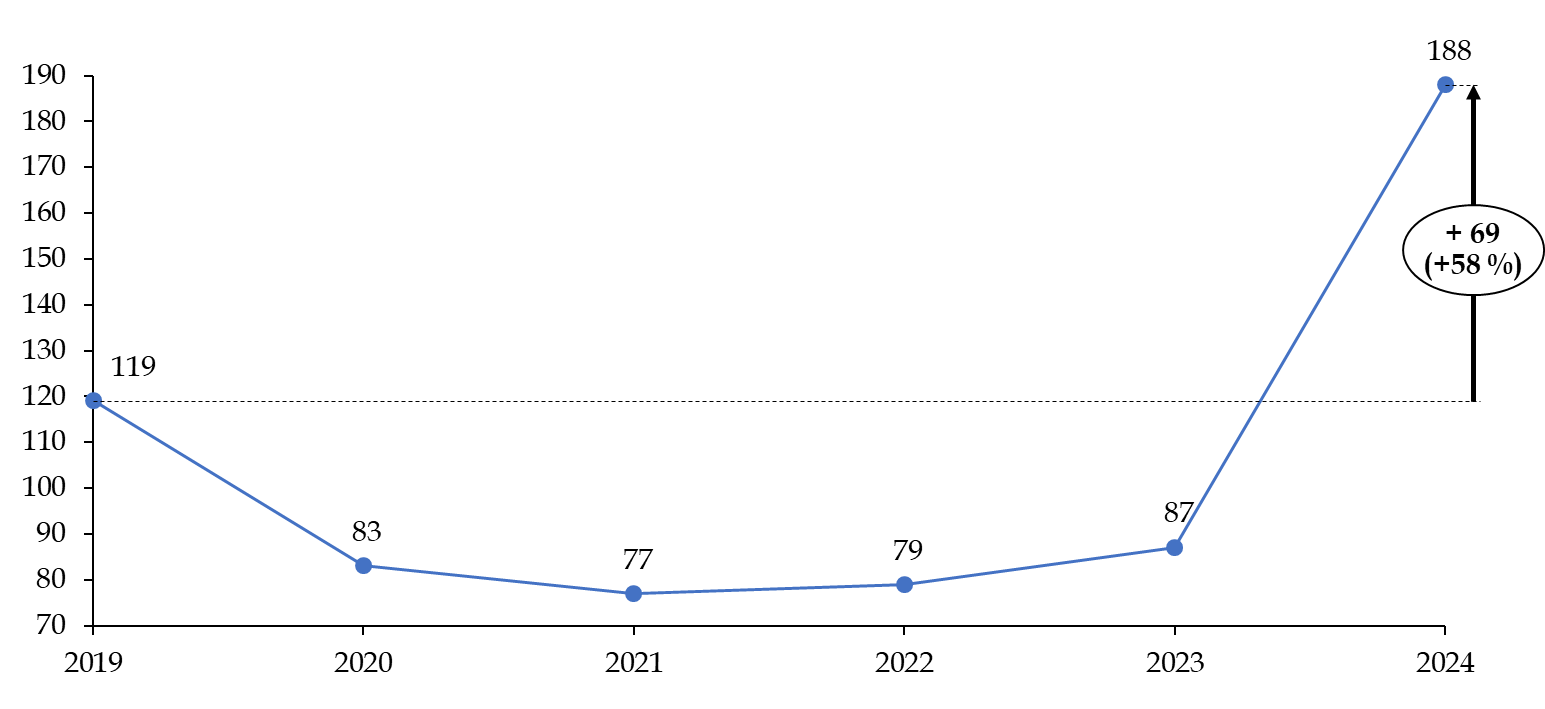

2. Mobiliser le levier de l'aide au retour

L'aide au retour volontaire constitue une alternative moins coûteuse que l'éloignement forcé. Elle peut en outre permettre d'éviter les blocages des pays tiers constatées en matière de réadmissions forcées. Depuis 2019, elle est ouverte aux personnes placées en rétention pour favoriser leur départ et libérer des places, mais reste sous-utilisée (188 bénéficiaires en 2024 pour un objectif de 300).

Pour accroître son efficacité, il est nécessaire de s'assurer qu'elle soit proposée plus largement en rétention et en détention et de lever les blocages techniques.

LES RECOMMANDATIONS DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

Recommandation n° 1 : Faciliter l'identification des personnes retenues dont l'identité ou la nationalité n'est pas connue avec certitude, en simplifiant le cadre d'investigation applicable et en renforçant le partage d'informations entre les services compétents (ministère de l'Intérieur).

Recommandation n° 2 : Centraliser, pour un plus grand nombre de pays, les demandes de laissez-passer consulaires auprès de l'unité centrale d'identification de la police aux frontières, afin de simplifier et d'accélérer la procédure (ministère de l'Intérieur).

Recommandation n° 3 : Garantir, d'ici 2029, l'atteinte de l'objectif de 3 000 places en centres de rétention administrative en métropole (ministère de l'Intérieur).

Recommandation n° 4 : Recourir, en complément de la construction de nouveaux centres, à des bâtiments modulaires adaptés à la rétention administrative, afin d'accélérer les déploiements et d'en limiter le coût (ministère de l'Intérieur).

Recommandation n° 5 : Approfondir la politique de substitution des effectifs actifs de police affectés à la rétention administrative par des personnels administratifs, contractuels ou relevant du secteur privé, pour certaines missions précisément définies (ministère de l'Intérieur, direction générale de la police nationale).

Recommandation n° 6 : Favoriser l'éloignement rapide des étrangers détenus en situation irrégulière, si possible sans avoir à les placer en rétention, en anticipant les démarches nécessaires en amont de la fin de peine et en assurant une meilleure coordination entre services compétents (ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice).

Recommandation n° 7 : Mobiliser davantage le levier de l'aide au retour volontaire pour les personnes détenues et retenues, afin de renforcer l'efficacité et de réduire le coût des éloignements (ministère de l'Intérieur).

Recommandation n° 8 : Adapter la formation des policiers à la gestion de la rétention et valoriser les affectations en CRA dans les parcours de carrière, afin de mieux accompagner la place croissante de cette mission au sein de la police nationale (ministère de l'Intérieur, direction générale de la police nationale).

Recommandation n° 9 : Ramener de trois à deux le nombre de décisions du juge judiciaire nécessaires pour porter la durée de rétention administrative à 90 jours (pouvoir législatif).

Recommandation n° 10 : Accélérer la généralisation du recours à la vidéo-audience pour les contentieux de la rétention administrative, dans des conditions garantissant la qualité des échanges (ministère de la Justice, juridictions administratives, ministère de l'Intérieur).

PREMIÈRE PARTIE

LA

RÉTENTION ADMINISTRATIVE, UN OUTIL ESSENTIEL POUR L'ÉLOIGNEMENT

DES ÉTRANGERS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE MAIS ENCORE

SOUS-DIMENSIONNÉ

La rétention administrative constitue, du fait de son efficacité en matière d'éloignement et malgré des obstacles persistants, un instrument central de la politique de lutte contre l'immigration irrégulière.

Elle fait l'objet, en tant que mesure privative de liberté, d'un encadrement juridique rigoureux. Par ailleurs, elle a été, depuis 2022, recentrée sur les personnes représentant une menace pour l'ordre public.

Bien que la capacité d'accueil des centres de rétention administrative (CRA) ait connu une hausse ces dernières années, elle demeure à ce jour insuffisante au regard des besoins constatés.

I. LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE, UN OUTIL STRICTEMENT ENCADRÉ PAR LE DROIT ET S'APPUYANT SUR DES CENTRES DÉDIÉS

A. UNE MESURE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ENCADRÉE PAR LE DROIT

La rétention administrative s'applique en France depuis 198111(*). Elle constitue, d'un point de vue juridique, une modalité d'exécution dite « d'office » d'une décision d'éloignement d'un étranger dépourvu d'un titre de séjour valide, à l'image de l'assignation à résidence. Concrètement, la rétention permet de conserver à disposition les personnes présentant un risque de fuite12(*) dans le but d'exécuter effectivement, après avoir réalisé les formalités nécessaires, l'éloignement.

La rétention administrative constitue une mesure privative de liberté. À ce titre, elle est strictement encadrée par le droit français ainsi qu'à l'échelle du droit européen, qui en fait un outil de dernier recours.

1. Le cadre fixé par la directive européenne dite « retour » de 2008

La directive dite « retour » du 16 décembre 200813(*) fixe, à l'échelle européenne, un certain nombre de règles s'imposant aux conditions de recours à la rétention administrative. Son chapitre IV14(*) couvre ainsi les principes, modalités et conditions de recours à la rétention administrative, y compris dans des cas spécifiques (mineurs, familles, situations d'urgence).

La directive fixe plusieurs principes généraux :

- le placement en rétention administrative constitue un outil de dernier recours qui doit être mobilisé lorsque d'autres mesures moins coercitives ne sont pas suffisantes pour préparer le retour et procéder à l'éloignement. La directive précise ainsi que « lorsqu'il n'y a pas de raison de croire que l'effet utile d'une procédure de retour s'en trouve compromis, il convient de privilégier le retour volontaire par rapport au retour forcé et d'accorder un délai de départ volontaire » ;

- ce placement n'est possible qu'à condition que la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Selon les informations recueillies par le rapporteur spécial, la France soutient à l'occasion de la négociation en cours du prochain règlement européen « Retour » qui se substituera à la directive, que tous les départs devraient être exécutés immédiatement et qu'à défaut, les personnes concernées seraient mises sous contraintes sauf si elles démontrent leur coopération à l'éloignement ;

- la rétention doit être aussi brève que possible et ne peut perdurer qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ;

- un contrôle juridictionnel doit s'exercer sur le placement en rétention par l'autorité administrative, tandis que le maintien en rétention doit faire l'objet d'un réexamen à intervalles raisonnables soit à la demande du ressortissant concerné d'un pays tiers, soit d'office ;

- la durée de rétention ne peut excéder six mois. Néanmoins, cette période peut, pour les ressortissants de pays tiers à l'Union européenne, être portée à dix-huit mois soit lorsque la personne ne coopère pas, soit dans le cas où le pays de renvoi connaît des retards pour fournir les documents de voyage15(*) ;

- la rétention s'effectue par principe dans des centres de rétention spécialisés, dans lesquels les personnes retenues disposent de droits spécifiques, notamment d'entrer en contact en temps utile avec leurs représentants légaux, les membres de leur famille et les autorités consulaires compétentes ;

- les mineurs non accompagnés et les familles comportant des mineurs ne sont placés en rétention qu'en dernier ressort et pour la période appropriée la plus brève possible.

Le placement en rétention administrative, qui fait suite à une décision administrative, doit être distingué de la détention, qui résulte d'une décision judiciaire ayant vocation à condamner un délit ou un crime. Il doit également être distingué du placement en zones d'attente, situées sur des points d'entrée du territoire (à l'image de celle de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle), les personnes concernées faisant l'objet d'une non-admission sur le territoire16(*), sur lequel elles ne sont juridiquement pas entrées.

2. Le cadre fixé par le droit national au placement et au maintien en rétention administrative

a) La décision d'éloignement sous-tendant le placement en rétention administrative

La décision d'éloignement constitue, sous la réserve de certaines interdictions du territoire français17(*), la première condition à l'éventuel placement en rétention administrative d'une personne en situation irrégulière, bien que la grande majorité des personnes faisant l'objet d'une décision d'éloignement ne soient jamais placés en rétention.

La décision d'éloignement peut prendre différentes formes et être prise par différentes autorités (le préfet, le ministre de l'Intérieur et le juge)18(*). Elle prend quatre expressions principales.

En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) constitue une décision administrative individuelle prise par le préfet et prononcée avec ou sans délai de départ volontaire ; elle doit préciser le pays de destination. Elle résulte de la constatation que l'étranger soit ne justifie plus d'aucun droit au séjour, soit constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, soit encore est coupable d'un abus de droit au séjour. L'autorité administrative compétente doit tenir compte, dans sa décision, de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'étranger et notamment sa durée de séjour en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique et son intégration sociale et culturelle. L'OQTF peut être accompagnée d'une interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) dont le non-respect est susceptible de donner lieu à des sanctions pénales, à la différence de l'OQTF.

En deuxième lieu, l'arrêté d'expulsion constitue une décision administrative plus contraignante pour la personne, interdisant en principe tout retour ; cet arrêté peut être pris par le préfet (APE) ou le ministre (AME19(*)).

En troisième lieu, l'interdiction de territoire français (ITF) constitue une peine pouvant être prononcée par le juge judiciaire dans le cadre d'un délit ou d'un crime, pour une durée variable, voire définitive. Lorsqu'elle est prononcée à titre principal et assortie de l'exécution provisoire, l'ITF entraîne de plein droit le placement en rétention de l'étranger20(*).

En dernier lieu, le transfert « Dublin » consiste à renvoyer une personne dont la demande d'asile relève d'un autre pays européen21(*).

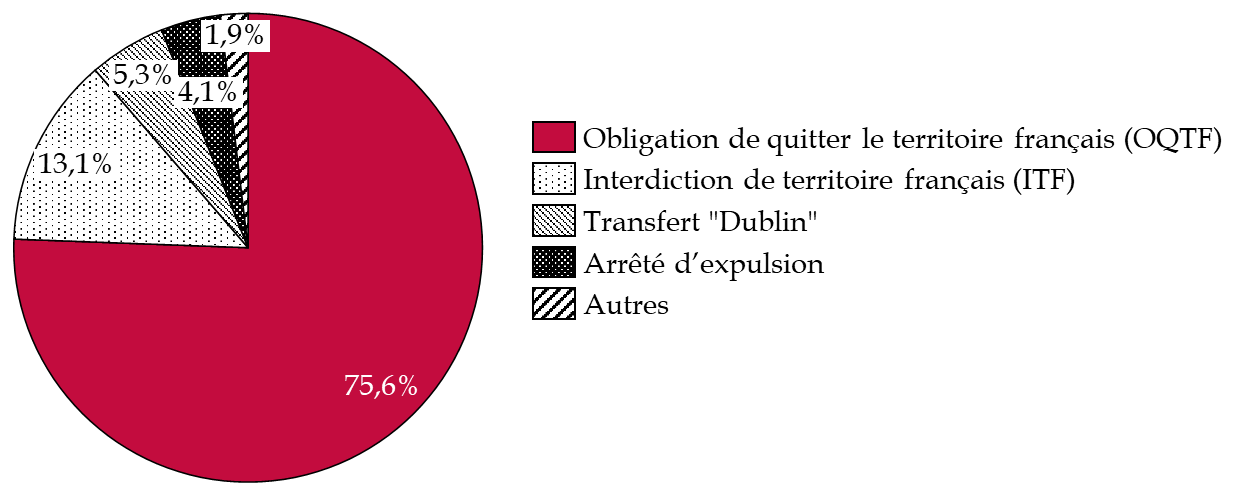

La décision d'éloignement sous-tendant le placement en rétention administrative prend toutefois dans trois quarts des cas (75,6 % en 2024 pour les centres de rétention administrative métropolitains) la forme d'une OQTF émise par le préfet de département. Elle fait le plus souvent suite au rejet d'une demande de titre de séjour ou à un contrôle d'identité et du droit au séjour. Le droit européen22(*) impose, en effet, qu'en l'absence de droit au séjour, toute personne doit se voir soumise à une décision de retour, afin d'éviter toute « zone grise » juridique23(*).

Ventilation du type de décisions

d'éloignement sous-tendant le placement

en centre de rétention

administrative en 2024 en métropole

(en pourcentage)

Source : commission des finances, d'après les réponses de la direction générale des étrangers en France (DGEF) au questionnaire du rapporteur spécial

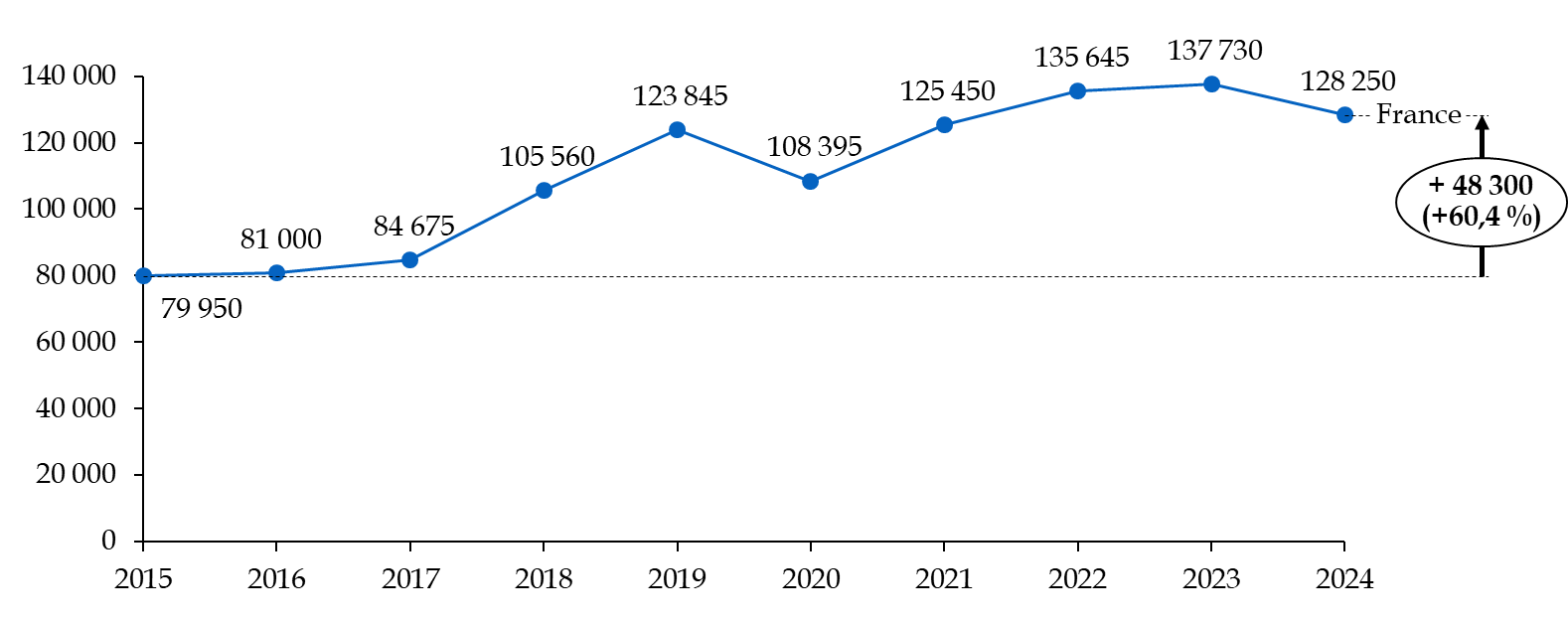

Le nombre d'OQTF a connu, dans la période récente, une très forte hausse. Alors qu'il était annuellement d'environ 80 000 en 2015, il a été supérieur de plus de 60 % en 2024, s'établissant à 128 250 OQTF délivrés.

Évolution du nombre d'OQTF émises entre 2015 et 2024

Source : commission des finances, d'après les données d'Eurostat

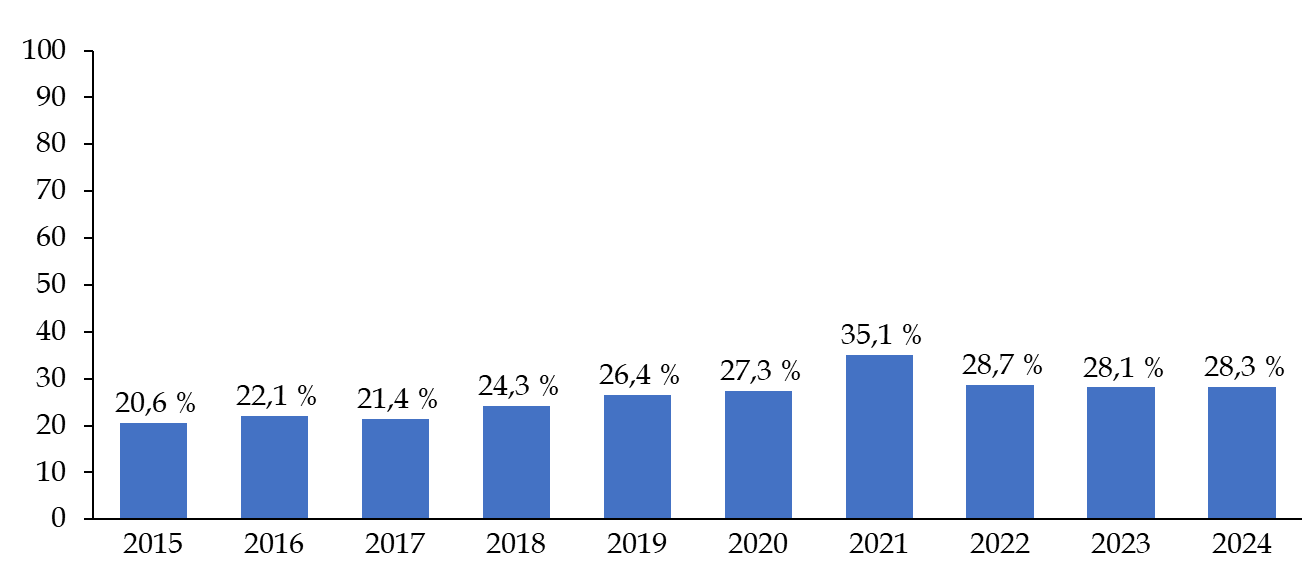

En 2024, la France a émis 28,3 % des OQTF prises dans l'ensemble de l'Union européenne, contre 20,6 % en 2015.

Part des OQTF émises en France dans

l'ensemble de celles émises

au sein de l'Union européenne

(hors Royaume-Uni) entre 2015 et 2024

(en pourcentage)

Source : commission des finances, d'après les données d'Eurostat

Sans une plus grande maîtrise des flux migratoires réguliers (notamment les visas et les titres de séjour) et irréguliers entrants sur le territoire, le nombre d'OQTF pourrait à l'avenir poursuivre sa progression.

Cette dynamique induit une charge de travail très conséquente pour les services préfectoraux, y compris dans l'identification des personnes sous OQTF à placer en rétention. Si ces effectifs ont connu une hausse de 111 ETPT entre 2021 et 202524(*), ils restent relativement modestes au regard de la charge de travail impliquée. Ils s'établissent aujourd'hui à 575,2 ETPT pour l'ensemble du territoire, hors préfecture de police, soit moins de 6 ETPT par département en moyenne25(*). À titre d'illustration, les effectifs du bureau de l'éloignement et du contentieux de la préfecture du Val-de-Marne sont au nombre de 12 pour assurer le bon traitement d'un nombre élevé de dossiers, dans l'ensemble de leurs aspects (procédures d'éloignement, d'assignation à résidence, de rétention, relations avec l'administration pénitentiaire pour les étrangers écroués, obtention des laissez-passer consulaires, contentieux, etc.).

Cet effet ciseaux n'est d'ailleurs pas sans conséquence sur la qualité et l'argumentation des décisions d'éloignement produites et leur défense effective devant les juridictions, ainsi que le bon suivi de leur exécution.

b) Le placement en rétention administrative

(1) Les conditions du placement en rétention administrative

L'étranger s'étant vu infliger une peine d'interdiction du territoire français (ITF)26(*) prononcée à titre de peine principale par le juge judiciaire et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention pour une durée de quatre jours.

Hormis ce cas spécifique, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) conditionne la possibilité pour l'autorité administrative de procéder à une rétention administrative à la réalisation de conditions cumulatives.

Si l'autorité administrative peut dans certains cas être incarnée par le ministre de l'Intérieur27(*), c'est dans la quasi-totalité des cas le préfet de département (et, à Paris, le préfet de police) qui est compétent. Afin d'assurer l'accès effectif de tous les préfets aux moyens de rétention et réaliser des arbitrages pertinents en fonction des profils dont il est proposé la rétention, les préfets de zone assurent, par ailleurs, une mission de régulation en matière de rétention.

Pour être réalisé légalement, le placement en rétention administrative doit concerner une personne dépourvue de titre de séjour valide et répondant à un certain nombre de conditions, dont les principales sont les suivantes :

- être dépourvue de la nationalité française ;

- faire l'objet d'une décision d'éloignement28(*), à exécuter sans délai de départ volontaire ou dont le délai de départ volontaire imparti a expiré ;

- être majeure, en application de la loi CIAI du 26 janvier 202429(*), cette disposition ne s'appliquant qu'ultérieurement pour ce qui concerne Mayotte30(*) ;

- ne pas présenter de garanties de représentation effectives (document de voyage, adresse fiable en France, etc.) propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ; ce risque est apprécié selon différents critères31(*) « ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente » ;

- ne pas être susceptible de faire l'objet d'une autre mesure suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de l'éloignement, notamment l'assignation à résidence ; en effet, cette assignation32(*) peut se révéler difficilement réalisable pour des populations soit précaires et ne disposant pas nécessairement d'adresse fiable soit pouvant se montrer non-coopératives.

(2) Les modalités juridiques du placement en rétention administrative

S'agissant des modalités du placement en rétention, le CESEDA dispose, conformément au droit européen, que la personne ne peut être placée ou maintenue en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. En outre, il est notamment prévu un encadrement des modalités de ce placement, dont certaines ont fait l'objet d'une modification très récente, par la loi du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, issue d'une proposition de loi présentée par notre collègue Jacqueline Eustache-Brinio33(*) :

- l'autorité administrative ne peut placer l'étranger en rétention que pour une durée de quatre-vingt-seize heures34(*) ;

- la décision de placement en rétention est prise, alternativement, après l'interpellation de l'étranger, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou, enfin, à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée ;

- cette décision doit prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ;

- elle ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement, ou de quarante-huit heures en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit.

(3) Un maintien en rétention administrative relevant du juge judiciaire et soumis à un encadrement strict

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures, à la demande de l'autorité administrative, doit être autorisé par un magistrat du siège du tribunal judiciaire35(*),36(*).

L'autorisation judiciaire est toutefois limitée dans le temps et son renouvellement successif doit être sollicité par l'autorité administrative, à savoir les préfectures. À tout moment, l'autorité administrative peut par ailleurs décider de mettre fin à la rétention.

Une première ordonnance du juge judiciaire peut porter la rétention à 30 jours, sans condition supplémentaire à satisfaire par rapport à celles applicables au placement en rétention37(*).

Une deuxième ordonnance du juge peut prolonger cette durée à 60 jours dans les cas alternatifs suivants :

- en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

- lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

- lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé dans les délais nécessaires à l'exécution de la décision d'éloignement ou en cas d'absence de moyens de transport.

Enfin, alors que jusqu'ici, une troisième puis une quatrième ordonnance pouvaient, dans des conditions plus restrictives, prolonger la durée de la rétention à respectivement 75 jours puis 90 jours, il est désormais prévu38(*) que le juge peut prolonger par une troisième ordonnance la durée de rétention de 60 à 90 jours selon les mêmes conditions que pour la deuxième ordonnance. Cette durée de 3 mois ne peut être prolongée et continue de constituer ainsi la durée maximale de rétention de droit commun.

Cette simplification, qui ramène de quatre à trois le nombre d'ordonnances nécessaires pour atteindre la durée maximale de rétention de droit commun, constitue une avancée opportune. Elle allège la charge pesant notamment sur les juridictions et les services de police - qui accompagnent les personnes retenues à l'audience -, déjà fortement mobilisés, tout en préservant le contrôle du juge judiciaire. Il serait néanmoins souhaitable d'aller plus loin39(*).

Certaines personnes peuvent se voir appliquer une durée maximale de rétention dérogatoire de 180 jours. Il s'agit des étrangers condamnés à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ou faisant l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées. Ces derniers peuvent voir la durée de leur rétention être prolongée par période de 30 jours jusqu'à une durée maximale de 180 jours, soit 6 mois. Celle-ci pouvait, jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel précitée du 7 août 2025, être portée à 210 jours, soit 7 mois40(*).

Sur la base de la proposition de loi précitée41(*), le Parlement a récemment opportunément adopté un texte de loi qui prévoyait l'extension des cas d'application de cette durée maximale dérogatoire aux étrangers condamnés à une peine d'interdiction du territoire (ITF), ou faisant l'objet d'une décision d'expulsion ou d'interdiction administrative du territoire, ou condamnés définitivement pour un certain nombre de crimes ou délits graves, ou, enfin, dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Néanmoins, les dispositions concernées ont fait l'objet d'une censure de la part du Conseil constitutionnel42(*). Cette prolongation était pourtant indispensable pour renforcer le dispositif français à l'égard de profils dangereux, tout en s'inscrivant en cohérence avec le droit européen, qui prévoit une durée maximale de rétention de 6 à 18 mois, et de nombreux exemples étrangers, dont l'Allemagne. Le rapporteur spécial souligne en outre que le projet de règlement « Retour » présenté par la Commission européenne le 11 mars 2025, en cours de négociation, prévoit de porter à 24 mois la durée maximale de rétention de droit commun.

À l'issue du délai maximal applicable (de droit commun ou dérogatoire), l'étranger peut être libéré ou être assigné à résidence. Au-delà d'un certain délai43(*), il peut de nouveau être placé en rétention si sa situation en réunit les critères.

Les apports de la loi du 11 août 2025 visant

à faciliter le maintien en rétention

des personnes

condamnées pour des faits d'une particulière gravité

et

présentant de forts risques de récidive

La loi du 11 août 2025 apporte un certain nombre d'améliorations au cadre applicable à la rétention administrative, dont les principales sont les suivantes :

- modification des modalités de décompte de la durée maximale de placement initial en rétention de 4 jours en décomptant en 96 heures, pour un tirer le profit maximal lorsque le placement débute par exemple en fin de journée ;

- instauration de la possibilité de procéder au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies de l'étranger placé en rétention sans le consentement de l'intéressé, sous un certain nombre de conditions formelles et lorsque ces opérations constituent l'unique moyen de l'identifier avec certitude ;

- réduction de quatre à trois du nombre d'ordonnances nécessaires pour porter la rétention de 60 jours à 90 jours, tout en en simplifiant les conditions ;

- introduction de la possibilité de placer en rétention un demandeur d'asile soit dont le comportement constitue une menace à l'ordre public et qui n'est titulaire d'aucun document de séjour en cours de validité, soit qui n'a pas appliqué les règles applicables aux demandes d'asile.

Certains apports du texte de loi adopté par le Parlement ont en revanche été censurés par le Conseil constitutionnel44(*) :

- extension du champ d'application de la durée maximale dérogatoire de 180 jours, voire 210 jours, de rétention, qui aurait désormais été applicable aux étrangers condamnés à une peine d'interdiction du territoire (ITF), ou faisant l'objet d'une décision d'expulsion ou d'interdiction administrative du territoire, ou condamnés définitivement pour un certain nombre de crimes ou délits graves, ou, enfin, dont le comportement est de nature à constituer une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public45(*) ;

- élargissement du périmètre matériel des appels à caractère suspensif de l'Etat contre les décisions judiciaires mettant fin à la rétention administrative.

Source : commission des finances

B. DES LOCAUX DÉDIÉS À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Ainsi que le prévoit la directive dite « retour », la rétention administrative est organisée dans des centres dédiés, le CESEDA précisant que « l'étranger est placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ». Concrètement, il s'agit des centres et des locaux de rétention administrative, respectivement les CRA et les LRA. Le placement en rétention s'effectue en principe en CRA. Néanmoins, un placement en LRA peut être effectué lorsqu'en raison de circonstances particulières, l'étranger ne peut être placé immédiatement dans un CRA.

1. Les centres de rétention administrative

Par principe, la rétention se déroule dans les CRA, lesquels ont une vocation nationale. Ils reçoivent, dans la limite de leur capacité d'accueil et sans considération juridique de la compétence géographique du préfet ayant pris la décision de placement en rétention, les étrangers placés ou maintenus en rétention administrative quel que soit le lieu de leur résidence ou de leur interpellation. En cas de nécessité, l'autorité administrative peut en outre, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre.

Les CRA sont créés par arrêté interministériel46(*) et sont placés sous la responsabilité du préfet territorialement compétent (à Paris, du préfet de police), qui désigne par arrêté le chef du centre, après accord du directeur général de la police nationale ou du directeur général de la gendarmerie nationale.

En application de dispositions réglementaires du CESEDA, chacun des CRA ne peut pas dépasser une capacité de 140 places et doit répondre à un certain nombre de normes matérielles.

Les normes immobilières applicables aux CRA

Les CRA doivent respecter, en matière immobilière, un ensemble de règles précises, fixées par l'article R. 744-6 du CESEDA, afin d'assurer des conditions de vie décentes aux personnes retenues.

Chaque retenu doit disposer d'un minimum de 10 m² d'espace, comprenant la chambre et les lieux de vie accessibles en journée. L'hébergement s'effectue en chambres collectives non mixtes, limitées à six personnes maximum. Des sanitaires - lavabos, douches, toilettes - doivent être accessibles à tout moment, avec un bloc pour dix personnes.

Les CRA doivent également garantir la possibilité de communiquer avec l'extérieur, un téléphone devant être mis à disposition pour cinquante retenus. Des installations adaptées à la restauration sont également obligatoires. À partir de quarante retenus, une salle de détente, distincte du réfectoire, doit être aménagée.

En outre, d'autres espaces doivent être prévus pour répondre aux besoins essentiels : une infirmerie pour les soins médicaux ; un espace pour recevoir la famille ou les représentants consulaires ; un bureau réservé aux avocats ; un local pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; un bureau équipé pour l'association chargée d'informer et d'aider les retenus dans l'exercice de leurs droits ; un espace extérieur pour la promenade et un local pour le stockage des bagages.

Enfin, lorsqu'un centre est susceptible d'accueillir des familles, il doit prévoir des chambres spécifiques et du matériel adapté, notamment pour les jeunes enfants.

Source : commission des finances

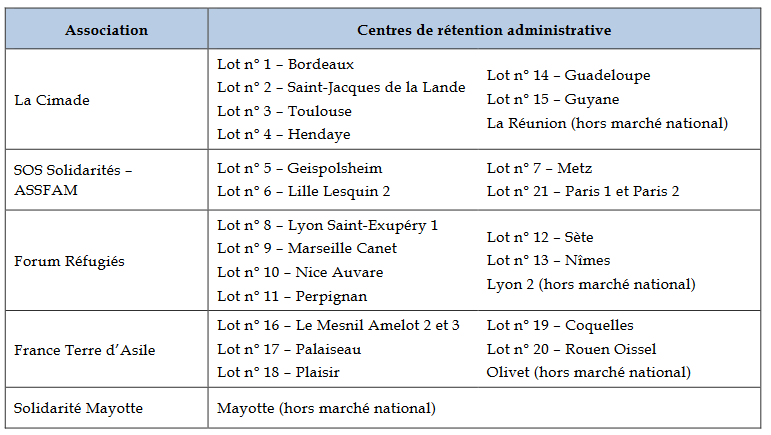

Différents types d'acteurs sont amenés à intervenir au sein des CRA, le plus souvent quotidiennement. Les travaux menés par le rapporteur spécial ont été l'occasion de constater que les relations entre eux apparaissent globalement fluides et satisfaisantes.

Les principaux intervenants au sein des CRA

En tant que lieux de privation de liberté, les CRA voient intervenir un certain nombre d'acteurs aux missions distinctes, dont les principaux sont les suivants :

- les personnels de garde, qui assurent la sécurité, mais également le bon ordre général du centre ;

- le greffe du CRA, qui assure le suivi de l'ensemble des procédures (identité des retenus, conditions de maintien en rétention, avancée de la préparation de l'éloignement, etc.) ;

- les personnels médicaux présents de manière régulière (comme les infirmiers) ou plus ponctuelle (psychologues, psychiatres, médecins, etc.) ;

- les personnels de l'OFII, qui jouent un rôle central. Ils sont notamment chargés de l'entretien de premier accueil et de l'évaluation de la situation de la personne, en termes d'aide à la préparation au départ, et de l'instruction de son éventuelle demande d'aide au retour. Ils réalisent en outre des démarches en faveur du retenu : achats, récupération des effets personnels auprès des structures d'hébergement (foyer, hôpital, hôtel, etc.) ou des maisons d'arrêt et des proches, retrait d'espèces et clôture des comptes auprès des établissements bancaires, récupération de salaires auprès d'employeurs, etc. Ces missions, exercées dans la plupart des CRA six jours par semaine, représentent 37 ETP pour l'OFII en 2025, dans un contexte d'exercice professionnel (milieu fermé et public exigeant) qui peut réduire l'attractivité des postes ;

- les associations, en charge de l'assistance juridique aux personnes retenues47(*) ;

- les avocats et interprètes, chargés respectivement de la défense de leurs droits et de leur bonne compréhension de leurs droits et devoirs, dans leur langue ;

- des prestataires de services extérieurs, mobilisés pour la gestion quotidienne de certaines prestations, comme la restauration ou l'entretien.

Source : commission des finances

2. Les locaux de rétention administrative

Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus ne peuvent être placés immédiatement dans un CRA, le préfet peut les placer dans des LRA48(*), qui ont un rôle subsidiaire.

L'étranger ne peut toutefois être maintenu en LRA après la première ordonnance de prolongation de la rétention49(*) : il peut ainsi y demeurer en principe au maximum quatre-vingt-seize heures.

Les LRA sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral, qui précise si le local est susceptible d'accueillir des familles. À la différence des CRA, les LRA ont une vocation départementale, et non nationale.

Les locaux de rétention administrative doivent disposer d'un certain nombre d'équipements, plus basiques que dans les CRA et n'incluant notamment pas de local au bénéfice des associations en charge de l'assistance juridique.

II. LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE, UN OUTIL AU CoeUR DE LA POLITIQUE D'ÉLOIGNEMENT

A. UN OUTIL CENTRAL POUR L'EFFECTIVITÉ DES MESURES D'ÉLOIGNEMENT

La rétention administrative ne concerne, au regard du nombre de places disponibles, qu'une faible part des étrangers concernés par une mesure d'éloignement. Pour autant, elle apporte une contribution déterminante au nombre d'éloignements effectivement réalisés.

Les différents types de départs du territoire des étrangers en situation irrégulière

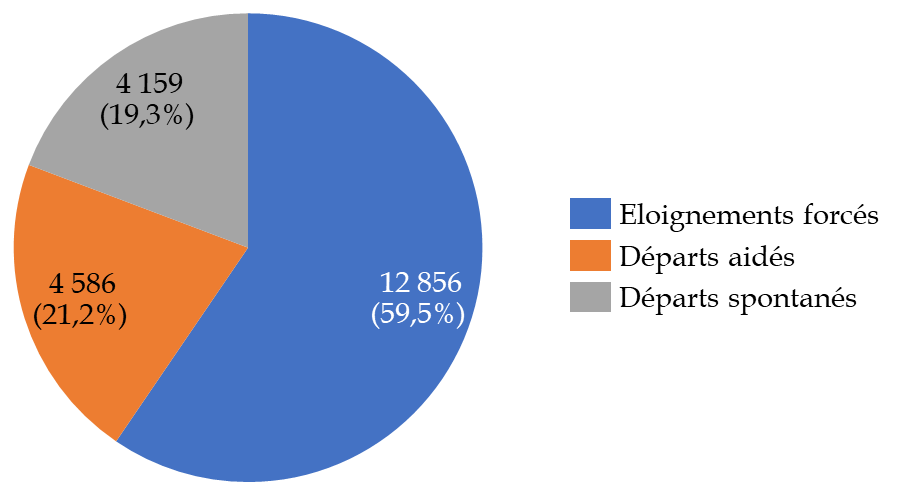

En 2024, il est estimé que 27 791 personnes étrangères majeures en situation irrégulière ont quitté le territoire métropolitain50(*). Ces départs peuvent être ventilés en cinq catégories.

Premièrement, les éloignements forcés, aidés et spontanés ont pour point commun de concerner des étrangers en situation irrégulière faisant l'objet d'une mesure d'éloignement. Les éloignements forcés (12 856 en 2024) sont mis en oeuvre par la contrainte, à la différence des éloignements aidés (4 586 en 2024), qui font l'objet d'une aide au retour, et des éloignements spontanés (4 159 en 2024), qui sont réalisés sans contrainte et sans aide.

Deuxièmement, d'autres départs d'étrangers dépourvus de titre de séjour valide peuvent intervenir, sans mesure d'éloignement préalable ; ils se répartissent en deux catégories. D'une part, les départs volontaires aidés (89 en 202451(*)) qui désignent les cas de départs s'appuyant sur une aide et, d'autre part, les départs spontanés (6 101 en 2024), qui sont réalisés sans aide. Les départs de ce dernier type ne sont, par nature, pas tous connus.

Les éloignements faisant suite à une rétention administrative relèvent de la catégorie des éloignements forcés52(*).

La France est le pays de l'Union européenne qui procède au plus grand nombre d'éloignements forcés de ressortissants de pays tiers ces dernières années selon les données d'Eurostat, y compris en 2025 (7 375 au 1er semestre 2025, devant l'Allemagne)53(*).

Source : commission des finances, d'après les chiffres de la direction générale des étrangers en France (DGEF)

Ventilation des

départs du territoire métropolitain à la suite

d'une

mesure d'éloignement selon leurs modalités, en 2024

(en nombre de personnes et en pourcentage)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les données du ministère de l'Intérieur

En 2024, 12 856 départs du territoire métropolitain ont résulté d'un éloignement forcé (dont 6 507 hors UE), soit 9,7 % de plus qu'en 2023. Parmi eux, 6 286 départs ont fait suite à une rétention en CRA en France métropolitaine, ce qui représente environ la moitié (48,9 %). Ce résultat s'explique par le fait que les personnes concernées sont physiquement disponibles pour préparer et exécuter l'éloignement. En comparaison, 1 198 personnes ont été éloignées à la suite d'une assignation à résidence la même année54(*).

Ventilation des départs forcés du territoire métropolitain, en 2024

(en nombre de personnes et en pourcentage)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les données du ministère de l'Intérieur

À l'échelle de l'ensemble du territoire, en 2024, 16 206 personnes ont été éloignées depuis un CRA (dont 9 920 depuis un CRA d'outre-mer et 6 286 depuis un CRA métropolitain).

Ces chiffres attestent d'une très forte contribution de la rétention administrative à l'éloignement forcé. De facto, comme le rappelait la Cour des comptes55(*), « la probabilité de mettre en oeuvre un éloignement forcé est nettement supérieure lorsqu'il est précédé d'une mesure de détention ou de rétention. »

B. DES PLACEMENTS EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE CIBLANT DÉSORMAIS LES PROFILS MENAÇANT L'ORDRE PUBLIC

La rétention administrative ayant pour finalité première de garantir l'exécution effective des mesures d'éloignement, elle s'applique donc en principe prioritairement aux personnes en situation irrégulière pour lesquelles un départ forcé apparaît nécessaire en raison du risque de fuite. Toutefois, l'évolution de la politique migratoire a progressivement fait émerger un second objectif, à savoir permettre l'éloignement prioritaire des personnes dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.

Ce second objectif a été affirmé clairement à compter de la circulaire du 3 août 2022 du ministre de l'Intérieur d'alors, Gérald Darmanin56(*). Cette dernière indiquait que la rétention devait désormais être prioritairement utilisée à l'encontre des étrangers représentant une menace pour l'ordre public, « y compris lorsque l'éloignabilité ne paraît pas acquise au jour de la levée d'écrou ou de l'interpellation ». Ces instructions sont régulièrement rappelées dans les différentes circulaires ministérielles.

À titre d'illustration, cette doctrine s'est traduite concrètement en Île-de-France, à compter de septembre 2022, par une priorisation des placements visant les personnes inscrites au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT), condamnées pour des faits de terrorisme, fichées « S », sortant de détention, ou encore visées par des mesures d'expulsion ou d'interdiction du territoire ou ayant des antécédents judiciaires.

La loi CIAI du 26 janvier 2024 a formalisé au niveau législatif la priorité accordée à la menace sur l'ordre public en en faisant un critère de placement et de maintien en rétention57(*), dont la mobilisation est encouragée par la circulaire du ministre de l'Intérieur du 28 octobre 2024 portant renforcement du pilotage de la politique migratoire.

Les deux objectifs fixés à la rétention administrative ne présentent pas, par nature, un caractère concurrent. Il apparaît au demeurant logique, dans un contexte de nombre de places de rétention limité, de placer en rétention celles qui sont le plus menaçantes pour la société et ce afin d'augmenter les chances d'éloignement effectif, à titre principal, et d'empêcher la commission d'un trouble à l'ordre public dans l'intervalle, à titre accessoire. D'autres pays ont également fait ce choix, à l'image de l'Allemagne.

Néanmoins, une tension entre les deux objectifs peut se révéler lorsqu'un choix doit être réalisé entre le placement ou le maintien en rétention d'une personne menaçant l'ordre public mais dont la probabilité d'éloignement est relativement faible, par exemple du fait de sa nationalité, et celui d'une personne ne présentant pas un tel profil mais facilement éloignable. Les travaux menés par le rapporteur spécial ont été l'occasion de constater que c'est globalement la menace à l'ordre public qui prime aujourd'hui, la circulaire ministérielle précitée du 3 août 2022 précisant par ailleurs qu'« en cas de manque de places disponibles, il convient de libérer systématiquement les places occupées par les étrangers en situation irrégulière sans antécédents judiciaires non éloignables et de les assigner à résidence ».

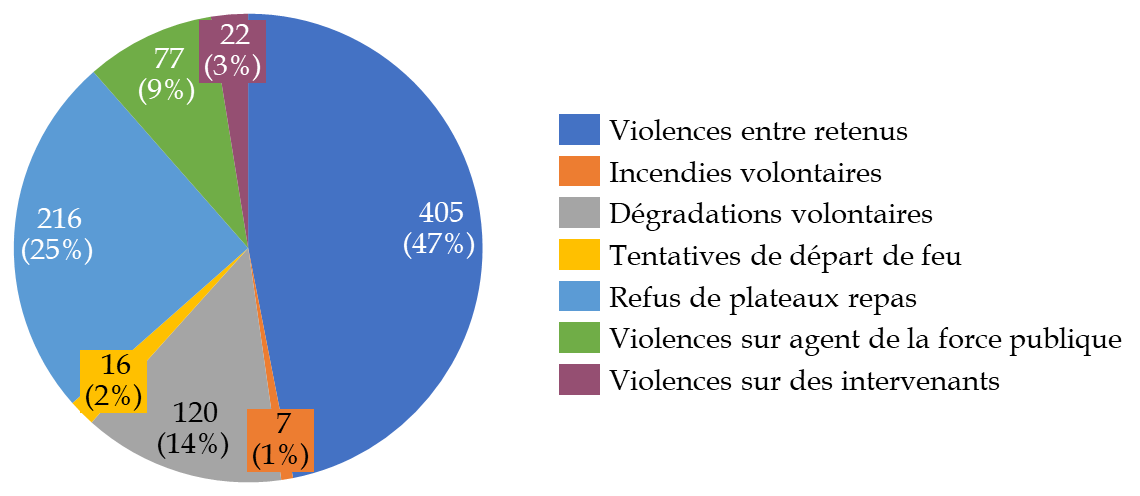

Concrètement, le nombre de personnes répondant parmi les retenus à un profil dit « trouble à l'ordre public » (ou « TOP ») - un groupe hétérogène dont le point commun est le risque qu'ils emportent pour l'ordre public - a très fortement augmenté.

Ventilation des placements dans les CRA

métropolitains

par catégories de personnes retenues, en

2024

(en nombre de personnes et en pourcentage)

Note : FSPRT : Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste.

Source : commission des finances du Sénat, d'après la réponse de la direction nationale de la police aux frontières (DNPAF) au questionnaire du rapporteur spécial

En 2024, 86 % des retenus correspondent à ce profil, contre 7,3 % en 2021 ; 12,4 % correspondent à des profils plus classiques, désormais qualifiés de « frictionnels ».

Évolution de la proportion de personnes retenues dans les CRA métropolitains répondant au profil « trouble à l'ordre public »

(en pourcentage)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses de la direction générale des étrangers en France (DGEF) au questionnaire du rapporteur spécial

Ces équilibres ne se retrouvent pas, en revanche, dans les outre-mer où les profils « frictionnels » ont continué en 2024 d'être largement majoritaires (95,4 %), les profils « troubles à l'ordre public » en représentant 4,5 %, tandis que les personnes inscrites au FSPRT étaient au nombre de trois, et les profils terroristes non-représentés.

L'observation du taux d'éloignement constaté depuis 2022 témoigne de l'équilibre trouvé dans la conciliation des deux objectifs de la rétention. En effet, malgré une orientation renforcée vers les profils les plus problématiques sur le plan sécuritaire, le taux global d'éloignement n'a connu qu'un recul modéré58(*).

Cette stabilité s'explique par deux facteurs principaux. D'une part, le ciblage des personnes placées en rétention a montré une certaine efficacité. D'autre part, la catégorie des profils « troubles à l'ordre public » recouvre une large diversité de situations, allant d'infractions de gravité modérée à des faits relevant de crimes, ce qui permet, dans de nombreux cas, de concilier le caractère réalisable de l'éloignement avec celui de protection de l'ordre public.

C. UNE RÉTENTION RECENTRÉE, PROLONGÉE, ET MARQUÉE PAR UNE STABILITÉ DES PRINCIPAUX PROFILS NATIONAUX

1. Une rétention recentrée

Depuis 2019, le nombre de personnes retenues en CRA sur l'ensemble du territoire national a eu tendance à se réduire. Il atteignait 50 486 en 2019, avant de reculer à partir de 2022, d'abord sous l'effet de la pandémie de COVID-19, puis en raison d'autres facteurs, parmi lesquels un ciblage plus sélectif des placements - qui a contribué à un allongement de la durée moyenne de rétention et donc à une moindre rotation des places -, une diminution du nombre de personnes relevant de la procédure « Dublin », qui généraient un turn-over important et, enfin et surtout, une forte variabilité du nombre de placements dans les outre-mer.

Évolution du nombre de personnes placées dans les centres de rétention administrative sur le territoire national entre 2019 et 2024

(en nombre de personnes)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses de la direction générale des étrangers en France (DGEF) au questionnaire du rapporteur spécial

En 2024, 30 115 personnes ont été placées en CRA, dont 16 222 en métropole et 13 893 dans les outre-mer. Ce faible niveau global résulte principalement de la forte baisse des placements dans les outre-mer en un an, illustrant la variabilité importante observée chaque année dans ces territoires. En 2024, le CRA de Mayotte a ainsi connu une forte baisse des placements par rapport à l'année précédente, notamment dans un contexte de blocages sociaux en début d'année sur l'île, et de l'impact du cyclone Chido en fin d'année. En métropole, en revanche, les volumes sont restés globalement stables par rapport à 2023.

Ventilation des placements en CRA sur le territoire national, en 2024

(en nombre de personnes et en pourcentage)

Source : commission des finances du Sénat, d'après la réponse de la direction nationale de la police aux frontières (DNPAF) au questionnaire du rapporteur spécial

Dans le même temps, 24 916 personnes ont fait l'objet d'une assignation à résidence sur le fondement d'une mesure d'éloignement. Ce chiffre demeure quasi identique à celui de 2023 (24 767)59(*).

2. Une rétention prolongée

En métropole, la durée moyenne de rétention a nettement augmenté au cours des dernières années, passant de 17,5 jours en 2019 à 34,5 jours en 2024. Dans les outre-mer, en revanche, elle demeure beaucoup plus courte, s'établissant à 5,9 jours en 2024.

Évolution de la durée moyenne de

rétention dans les CRA métropolitains

entre 2019 et

2024

(en nombre de jours)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses de la direction générale des étrangers en France (DGEF) au questionnaire du rapporteur spécial

L'allongement de la durée moyenne de rétention en métropole s'explique à la fois par des évolutions juridiques et des contraintes concrètes liées à l'éloignement et à l'évolution du profil des personnes retenues.

Sur le plan légal, la durée maximale de rétention a été progressivement étendue.

Une extension progressive de la durée

maximale légale de rétention

demeurant modeste en comparaison

européenne

La limite maximale de droit commun60(*) de la durée de rétention administrative a fait l'objet d'allongements successifs. Initialement fixée à 7 jours61(*), elle a été portée à 10 jours en 1993, à 12 jours en 1998, à 32 jours en 2003, à 45 jours en 2011 puis, enfin, à 90 jours en 2019. La loi CIAI de 2024 n'a, quant à elle, pas modifié ce plafond.

Une telle durée demeure modeste au regard de l'encadrement prévu par le droit européen, qui prévoit une durée maximale de 6 mois, pouvant être portée à 18 mois62(*). Cette durée maximale de rétention a été adoptée dans plusieurs pays européens, à l'image de l'Allemagne.

Le projet de règlement « Retour » présenté par la Commission européenne le 11 mars 2025, en cours de négociation, prévoit en outre de porter à 24 mois la durée maximale de rétention de droit commun.

Source : commission des finances

Sur le plan pratique, les difficultés liées à l'éloignement effectif63(*) sont restées fortes, tandis que le profil des personnes retenues s'est durci. Ces dernières, qui présentent le plus souvent une menace à l'ordre public, tendent à être moins coopératives, alors que certains pays tiers rechignent à délivrer les documents de voyage nécessaires ou à accepter le retour de ce type de profils, allongeant ainsi les délais requis pour finaliser la procédure d'éloignement.

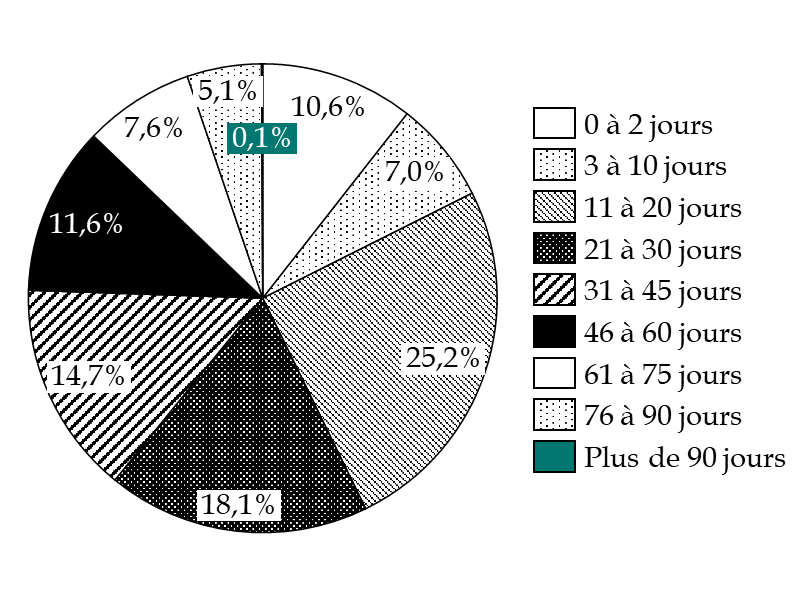

En 2024, environ 61 % des éloignements depuis les CRA métropolitains ont eu lieu à l'issue d'une rétention d'une durée inférieure ou égale à 30 jours ; 39 % ont eu lieu après.

Ventilation des éloignements en fonction de

la durée de rétention effective

dans les CRA

métropolitains en 2024

(en pourcentage)

Source : commission des finances du Sénat, d'après la réponse de la direction générale des étrangers en France (DGEF) au questionnaire du rapporteur spécial

3. Une rétention marquée par une stabilité des principales nationalités représentées

En 2024, la répartition des nationalités parmi les personnes placées en CRA illustre des dynamiques différenciées entre le territoire métropolitain et les outre-mer, tout en confirmant une stabilité dans les grandes tendances observées ces dernières années.

a) Dans l'hexagone

Parmi les 16 222 personnes placées en CRA dans l'hexagone en 2024, plus de la moitié (55 %) étaient originaires des pays du Maghreb, l'Algérie représentant à elle seule près d'un tiers du total (32 %), suivie par la Tunisie (12,2 %) et le Maroc (10,6 %), reflétant la structure migratoire de la France. Cette prédominance des ressortissants des pays du Maghreb s'inscrit dans une continuité observée sur plusieurs années. S'y ajoute la présence - plus marginale mais notable - de ressortissants roumains (4,4 %) et albanais (2,9 %), la totalité des autres nationalités représentant 38 % des placements.

Nationalités des personnes placées en CRA en 2024 en France métropolitaine

(en nombre de personnes et en pourcentage)

Source : commission des finances du Sénat, d'après la réponse de la direction nationale de la police aux frontières (DNPAF) au questionnaire du rapporteur spécial

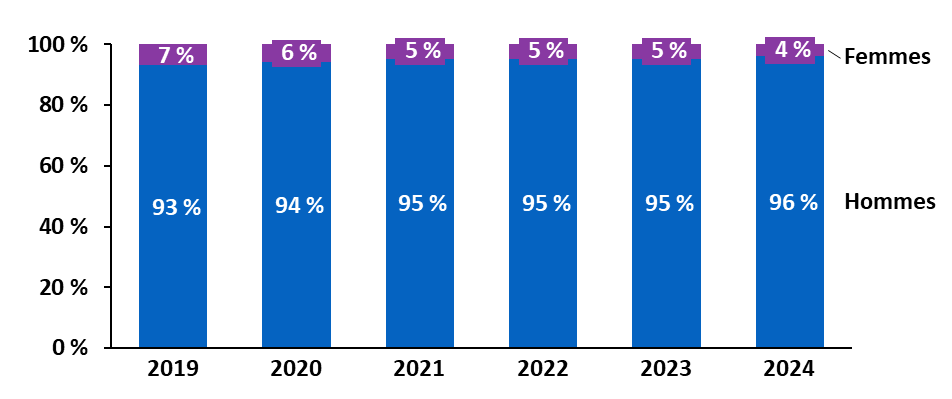

Le profil des personnes retenues dans les CRA métropolitains est aujourd'hui très largement masculin, les hommes représentant 96 %64(*) des personnes placées en 2024.

Dans plus d'un quart des cas (27,2 %), la rétention est intervenue à la suite d'une sortie de détention. Elle peut également faire suite à un contrôle de police, qu'il soit ou non lié à une infraction suspectée, ainsi qu'à d'autres situations, tels qu'un contrôle routier, une interpellation à la frontière, un contrôle en gare ou encore une arrestation au domicile de l'intéressé.

b) Dans les outre-mer

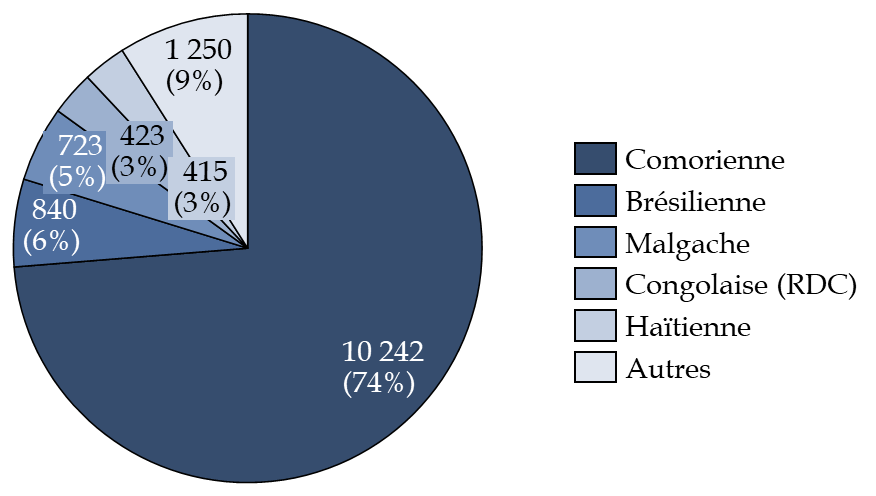

La situation observée dans les territoires ultramarins se distingue nettement de celle de la métropole. Sur les 13 893 placements en CRA recensés dans les outre-mer en 2024, les ressortissants comoriens représentaient à eux seuls trois quarts (74 %) des personnes retenues, soit 10 242 individus. Cette forte concentration traduit le caractère structurel de la pression migratoire aux abords de Mayotte, dans un contexte de proximité géographique avec l'archipel des Comores. Les autres principales nationalités sont les Brésiliens, les Malgaches, les Congolais, et les Haïtiens, les autres nationalités représentant 9 % du total.

Nationalités des personnes placées en CRA en 2024 dans les outre-mer

(en nombre de personnes et en pourcentage)

Source : commission des finances du Sénat, d'après la réponse de la direction nationale de la police aux frontières (DNPAF) au questionnaire du rapporteur spécial

Enfin, le nombre de personnes retenues sortant d'un établissement pénitentiaire est beaucoup plus faible dans les outre-mer qu'en hexagone, s'établissant à 4,2 %.

III. UNE POLITIQUE DE RÉTENTION CONFRONTÉE À DES FREINS STRUCTURELS À L'ÉLOIGNEMENT

A. UN TAUX D'ÉLOIGNEMENT ENCORE TROP MODESTE MALGRÉ UNE AMÉLIORATION EN 2024

Le taux d'éloignement des personnes placées en rétention administrative en France métropolitaine demeure, depuis de nombreuses années, inférieur à 50 %. Dans les années récentes, exception faite de la période marquée par l'épidémie de COVID-19, les modifications tenant au ciblage beaucoup plus fort, à compter de 2022, des personnes présentant une menace à l'ordre public, et dont une part est plus difficilement éloignable, y ont sans doute contribué, bien que de manière modérée. Ainsi, le taux d'éloignement est passé de 43,2 % en 2022 à 35 % en 2023. Il a toutefois connu un redressement en 2024.

Évolution du taux d'éloignement des

personnes retenues en CRA

en France métropolitaine

(en pourcentage)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses de la direction générale des étrangers en France (DGEF) au questionnaire du rapporteur spécial

Sur l'ensemble du territoire national, 30 115 personnes ont été placées en CRA en 202465(*). Parmi elles, 16 206 ont effectivement été éloignées, dont 6 286 en métropole et 9 920 dans les territoires ultramarins. Le taux d'éloignement global s'est ainsi établi à 53,8 %, avec un net contraste entre la métropole (38,8 %) et les outre-mer (71,4 %). Cette situation s'explique notamment par les différences de nationalités, de profils des retenus et des dynamiques géographiques dans les différents territoires. À titre d'illustration, même sur le seul territoire métropolitain, les taux d'éloignement varient considérablement selon les CRA, s'étalant de 21 % à Nice à 73,7 % à Mayotte.

a) Dans l'hexagone

En 2024, 61 % des personnes placées en CRA en métropole n'ont finalement pas été éloignées. Dans les deux tiers des cas (66,8 %), la remise en liberté a été ordonnée par le juge judiciaire en raison d'irrégularités de droit, de procédure ou de forme affectant la décision de placement. Dans une proportion plus réduite, la libération est intervenue à l'issue du délai maximal de rétention sans exécution de l'éloignement (12,4 %), à l'initiative de l'administration (9,9 %), à la suite d'une décision du juge administratif (6 %) ou pour d'autres motifs, tels que l'ouverture de poursuites pénales, une hospitalisation ou une fuite du centre.

Ventilation des

voies de libération des personnes retenues

dans les CRA

métropolitains en 2024

(en pourcentage)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses de la direction générale des étrangers en France (DGEF) au questionnaire du rapporteur spécial

Parmi les 6 286 personnes éloignées depuis un CRA situé en métropole en 2024, environ 40 % étaient originaires des pays du Maghreb. Ce chiffre, sensiblement inférieur à leur part dans les placements en rétention (55 %), met en lumière les difficultés persistantes rencontrées dans l'exécution des éloignements vers cette zone géographique.

Nationalités des personnes éloignées en 2024 depuis un CRA métropolitain

(en nombre de personnes et en pourcentage)

Source : commission des finances du Sénat, d'après la réponse de la direction nationale de la police aux frontières (DNPAF) au questionnaire du rapporteur spécial

Parmi les mêmes personnes, si les profils « troubles à l'ordre public » ont été les plus nombreux (74 %), ceux dits « frictionnels » ont continué à représenter une part notable (24,5 %), témoignant, au regard de leur part beaucoup plus réduite au sein de l'ensemble des retenus, de la plus grande facilité de leur éloignement.

Ventilation des éloignements depuis un CRA

métropolitain

par catégories de personnes en 2024

(en nombre de personnes et en pourcentage)

Note : FSPRT : Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste.

Source : commission des finances du Sénat, d'après la réponse de la direction nationale de la police aux frontières au questionnaire du rapporteur spécial

b) Dans les outre-mer

Les éloignements réalisés depuis les CRA des outre-mer ont concerné, en 2024, majoritairement des ressortissants comoriens, qui représentaient 81,3 % des personnes éloignées, loin devant les ressortissants brésiliens (8,3 %) et malgaches (4,3 %). Cette répartition reflète relativement fidèlement le profil des personnes retenues dans ces territoires. La quasi-totalité des éloignés (96 %) relevaient de profils dits « frictionnels », c'est-à-dire ne présentant pas de menace particulière pour l'ordre public. Seuls 4 % étaient classés comme de profils « troubles à l'ordre public »66(*).

Le CRA de Mayotte a comptabilisé 8 648 éloignements, soit plus de la moitié des éloignements réalisés à l'échelle nationale (53,3 %) et 87 % de ceux effectués depuis l'ensemble des territoires ultramarins. Ce niveau élevé s'explique principalement par la relative facilité des éloignements vers les Comores. La coopération avec ce pays est en effet globalement efficace de ce point de vue, ce qui permet une exécution rapide des mesures et favorise une forte rotation des places disponibles en rétention.

B. DES OBSTACLES PERSISTANTS À L'ÉLOIGNEMENT EFFECTIF

Si certaines difficultés liées à l'éloignement sont propres aux personnes placées en centre de rétention administrative et appellent des réponses spécifiques, les obstacles plus généraux rencontrés dans la mise en oeuvre des mesures d'éloignement de l'ensemble des étrangers en situation irrégulière - qu'ils soient retenus ou non - affectent également la politique de rétention.

Ces obstacles tiennent notamment à la détermination de l'identité et de la nationalité des personnes, à l'obtention des laissez-passer consulaires et aux conditions matérielles d'éloignement.

a) La détermination formelle de l'identité et de la nationalité de certaines personnes retenues

L'identification formelle de l'identité et de la nationalité des personnes à éloigner, à laquelle concourent de nombreux services67(*), demeure une difficulté notable.

En application du CESEDA, l'éloignement ne peut être mis en oeuvre - sauf exceptions - que vers le pays d'origine ou un pays de transit, ce qui impose de déterminer avec certitude la nationalité de l'intéressé.

En outre, l'identité de la personne doit être connue pour obtenir un laissez-passer consulaire. Or, pour 20 à 30 % des personnes retenues, l'identité n'est pas connue68(*).

Cette situation résulte du fait qu'une partie des étrangers dépourvus de titre de séjour valide ne dispose pas de papiers d'identité ou, dans certains cas, en assure la destruction aux fins de rendre l'éloignement plus difficile. Elle oblige les différents services relevant du ministère de l'Intérieur, et parfois les consulats compétents pour délivrer les laissez-passer consulaires, à identifier leur nationalité en fonction d'un faisceau de critères (langues maîtrisées, connaissance du pays, etc.), avec des risques d'erreurs. Dans d'autres cas, certains étrangers utilisent un ou plusieurs alias.

Or, les travaux menés par le rapporteur spécial ont été l'occasion de constater que le cadre d'investigation limite, à ce jour, les actions possibles en la matière. Néanmoins, la très récente loi du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive a opportunément instauré la possibilité de procéder au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies de l'étranger placé en rétention sans le consentement de l'intéressé, sous un certain nombre de conditions formelles et lorsque ces opérations constituent l'unique moyen de l'identifier avec certitude.

D'autres mesures pourraient être envisagées, parmi lesquelles l'exploitation des données du téléphone portable, sous les mêmes conditions. Cette mesure pourrait être intégrée notamment dans le cadre de la négociation en cours du projet de nouveau règlement « retour » à l'échelle de l'Union européenne. En outre, l'éclatement et le manque d'interopérabilité des systèmes d'information entre services doivent être résolus.

Recommandation n° 1 : Faciliter l'identification des personnes retenues dont l'identité ou la nationalité n'est pas connue avec certitude, en simplifiant le cadre d'investigation applicable et en renforçant le partage d'informations entre les services compétents (ministère de l'Intérieur).

b) L'obtention d'un laissez-passer consulaire pour les personnes ne disposant pas de titres d'identité valables délivrés par leur pays d'origine

Pour tout étranger dépourvu de document de voyage valide (en particulier un passeport ou une carte d'identité), l'éloignement ne peut être mis en oeuvre qu'après l'obtention d'un laissez-passer consulaire (LPC) délivré par le pays d'origine. Or, la délivrance de ce document repose sur la souveraineté de chaque État, qui reste seul juge pour reconnaître ou non l'un de ses ressortissants. En pratique, la France se heurte à des difficultés importantes avec un certain nombre de pays, alors que les profils des personnes retenues, qui s'est durci, rendent les autorités étrangères parfois encore moins enclines à coopérer.

Des avancées sont constatées avec certains États, notamment grâce à la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux de réadmission, qui ont permis de fluidifier les procédures dans plusieurs cas. Toutefois, des blocages persistants continuent de freiner les retours, notamment s'agissant des ressortissants des pays du Maghreb, qui représentent plus de la moitié des personnes placées en CRA69(*). Le niveau de délivrance des LPC par ces pays reste globalement insuffisant, même s'il varie fortement selon les périodes. Cette situation se reflète dans le taux de coopération calculé au niveau ministériel, qui prend en compte non seulement le nombre de LPC délivrés, mais aussi leur obtention dans des délais utiles et le taux d'exécution des retours.

Comparaison du taux de coopération de

plusieurs pays dans la délivrance

des LPC à l'ensemble des

personnes faisant l'objet d'un éloignement, en 2024

(en pourcentage)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du ministère de l'Europe et des affaires étrangères au questionnaire du rapporteur spécial

En outre, la forte détérioration des relations diplomatiques avec l'Algérie ces derniers mois complique beaucoup la mise en oeuvre des éloignements vers ce pays, alors même que les ressortissants algériens constituent, de loin, la première nationalité représentée en centre de rétention administrative70(*). Depuis le début de l'année 2025, la situation s'est nettement aggravée, les autorités algériennes délivrant un nombre extrêmement limité de LPC. De surcroît, elles tendent à refuser désormais la réadmission de leurs ressortissants lorsqu'ils voyagent munis d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité, exigeant, en complément, un LPC qu'elles ne délivrent que très rarement. Cette exigence va à l'encontre des accords bilatéraux conclus avec la France et d'autres engagements internationaux.