- Avant propos

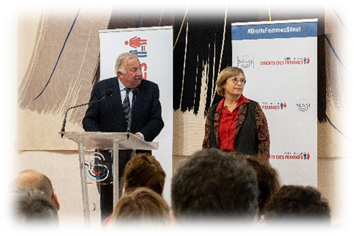

- Introduction par Gérard Larcher,

président du Sénat

- Introduction par Dominique

Vérien,

Présidente de la délégation aux droits des femmes

- Remise du prix de la

délégation

à maîtres Stéphane Babonneau et Antoine Camus

- Réponse de maîtres Stéphane

Babonneau et Antoine Camus

- Remise du prix de la délégation

à Jeanne Hefez

- Réponse de Jeanne Hefez

- Remise du prix de la délégation

à Charlotte Jacquemot

- Réponse de Charlotte Jacquemot

- Remise du prix de la délégation

à la fondation

La main à la pâte représentée par Didier Roux, président

- Réponse de Didier Roux, président de

la fondation

La main à la pâte

- Remise du prix de la délégation

à

l'Institut des cancers des femmes de l'Institut Curie

représenté par la professeure Anne Vincent-Salomon, directrice

- Réponse d'Anne Vincent-Salomon, directrice

de

l'institut des cancers des femmes de l'Institut Curie

- Photos de la cérémonie

- ANNEXE

N° 103

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 novembre 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la délégation aux droits des

femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les

femmes (1) sur la cérémonie

de remise du Prix

2025

de la délégation

aux droits des

femmes,

Par Mme Dominique VÉRIEN,

Sénatrice

(1) Cette délégation est composée de : Mme Dominique Vérien, présidente ; Mmes Annick Billon, Evelyne Corbière Naminzo, Laure Darcos, Béatrice Gosselin, M. Marc Laménie, Mmes Marie Mercier, Marie-Pierre Monier, Guylène Pantel, Marie-Laure Phinera-Horth, Laurence Rossignol, Elsa Schalck, Anne Souyris, vice-présidents ; Mmes Marie-Do Aeschlimann, Agnès Evren, Jocelyne Antoine, secrétaires ; MM. Jean-Michel Arnaud, Hussein Bourgi, Mmes Colombe Brossel, Samantha Cazebonne, M. Gilbert Favreau, Mme Véronique Guillotin, M. Loïc Hervé, Mmes Micheline Jacques, Lauriane Josende, Else Joseph, Annie Le Houerou, Marie-Claude Lermytte, Brigitte Micouleau, Raymonde Poncet Monge, Olivia Richard, Marie-Pierre Richer, M. Laurent Somon, Mmes Sylvie Valente Le Hir, Marie-Claude Varaillas, M. Adel Ziane.

Avant propos

Mercredi 29 octobre 2025, la délégation aux droits des femmes a procédé à la remise, au Palais du Luxembourg, pour la septième année consécutive, du Prix de la délégation aux droits des femmes créé en 2019 à l'occasion de son vingtième anniversaire1(*).

Ce prix récompense chaque année des personnalités ou des structures (associations, ONG, etc.) engagées dans la défense des droits des femmes et ayant contribué à éclairer les réflexions de la délégation. Il s'agit pour la délégation aux droits des femmes et, à travers elle, le Sénat, d'affirmer sa considération pour des actrices et acteurs de la lutte pour les droits des femmes et l'égalité femmes-hommes, sans qui aucun progrès dans ce domaine ne serait possible.

Cette septième édition a été l'occasion pour la délégation de dresser un bilan de ses travaux, riches et variés, au cours de la session 2024-2025.

Trois thématiques principales, parmi celles qui ont structuré les activités de la délégation au cours de cette session, ont été retenues pour la promotion 2025 du Prix de la délégation :

- d'abord, la lutte contre les violences faites aux femmes et la reconnaissance de la soumission chimique comme forme de violence sexuelle : la délégation a entendu les avocats de Gisèle Pelicot au sujet du procès dit « des viols de Mazan » en 2024, qui a constitué, dans notre histoire pénale, un véritable moment de bascule et un tournant conceptuel, permettant de faire la lumière sur une forme, jusqu'alors impensée, des violences sexuelles et conjugales : le recours à la soumission chimique comme instrument du viol ;

- ensuite, la diplomatie féministe : la délégation a, en effet, participé, en mars 2025, à la 69ème CSW des Nations Unies (Commission de la condition de la femme), plus grand rassemblement mondial annuel dédié à l'égalité entre les femmes et les hommes ;

- enfin, la place des femmes dans les sciences : la délégation a publié en octobre 2025 un rapport d'information intitulé XX=XY, féminiser les sciences, dynamiser la société2(*), dans lequel elle formule vingt recommandations pour donner aux filles et aux femmes toute leur place dans les sciences, et faire en sorte que la France se dote d'une communauté scientifique plus diverse et plus performante.

Pour l'édition 2025 de son prix, la délégation aux droits des femmes a ainsi choisi de mettre à l'honneur maître Stéphane Babonneau et maître Antoine Camus, dont l'audition, devant la délégation, le 22 mai 2025, avait permis de revenir sur un procès historique, symbole du courage de Gisèle Pelicot, au cours duquel ont été mis à jour les mécanismes de la soumission chimique mais aussi l'ancrage profond de nombreux stéréotypes sexistes qui participent à la perpétuation du fléau des violences sexuelles systémiques dans notre société.

La délégation a également distingué Jeanne Hefez, chargée de plaidoyer au sein de l'ONG IPAS, pour ses travaux sur les mouvements anti-droits et masculinistes, présentés aux membres de la délégation à l'occasion de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies (CSW) en mars 2025.

La délégation a, par ailleurs, souhaité saluer l'engagement de celles et ceux qui contribuent à la féminisation des sciences en récompensant :

- Charlotte Jacquemot, chercheuse au CNRS, directrice du département d'études cognitives de l'ENS-PSL, pour ses travaux sur les discriminations de genre et la féminisation des filières scientifiques. Ses analyses ont été particulièrement éclairantes pour la conduite des travaux de la délégation ;

- la Fondation La main à la pâte, pour son engagement dans le développement d'un enseignement des sciences fondé sur l'investigation et l'expérimentation, à l'école primaire et au collège, représentée par son président Didier Roux.

Enfin, la délégation a décerné une mention spéciale à toute l'équipe de l'Institut des cancers des femmes / Institut hospitalo-universitaire (IHU) de l'Institut Curie, représentée par sa directrice, la professeure Anne Vincent-Salomon.

Le palmarès 2025 du Prix de la délégation aux droits des femmes du Sénat reflète donc les travaux variés et engagements forts de la délégation au cours de la session 2024-2025 et permet de mettre en lumière l'action de femmes et d'hommes pour faire avancer les droits de toutes les femmes.

La cérémonie de remise du Prix a réuni plus d'une centaine de personnes en présence notamment du Président du Sénat, Gérard Larcher.

Ce recueil reproduit les discours échangés, lors de cette cérémonie, entre Gérard Larcher, président du Sénat, Dominique Vérien, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, et les lauréats et lauréats du Prix 2025.

Introduction par Gérard Larcher, président du Sénat

C'est avec plaisir que j'ouvre la 7e cérémonie de remise du prix de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. Je donne son nom entier à la délégation, car c'est bien sur les deux pôles que sont les droits des femmes et l'égalité des chances qu'ont travaillé et que travaillent encore les lauréats distingués aujourd'hui.

Le droit des femmes, c'est d'abord, malheureusement et même dramatiquement, le droit d'être protégées. J'ai en cet instant une pensée pour l'action de Monique Pelletier, qui vient de nous quitter et que je connaissais personnellement. Elle a défendu, lorsqu'elle était au Gouvernement, la proposition de loi sénatoriale devenue la loi de 1980 portant définition pénale et criminalisation du viol. Et voilà que cet après-midi, en séance, a été adoptée définitivement la proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, pour y faire figurer explicitement la notion de consentement.

La proposition de loi qui a créé la loi de 1980 relevait de l'initiative de Brigitte Gros, sénateur - à l'époque, on ne disait pas sénatrice - des Yvelines, mon département. Elle m'avait accueilli comme tout jeune maire de Rambouillet, à l'époque. Les enjeux de cette loi sont toujours actuels, tant la correctionnalisation des viols demeure une pratique courante.

L'adoption du texte de cet après-midi consacre une évolution nécessaire de notre droit qui suit les recommandations du Conseil de 1'Europe. Elle permettra, espérons-le, une meilleure pédagogie, notamment pour les mineurs, sur le consentement.

D'autres combats pour protéger les femmes se poursuivent, souvent portés par les victimes et leurs avocats, tels que maître Stéphane Babonneau et maître Antoine Camus, défenseurs de Gisèle Pelicot, qui sont honorés aujourd'hui. Ce sont des combats, car ils rencontrent parfois, souvent même, des oppositions farouches et, dans notre monde actuel de réseaux sociaux et de populismes rampants, des attaques décomplexées. La délégation honore à juste titre Jeanne Hefez, chargée de plaidoyer au sein de l'ONG Ipas, pour ses travaux sur les mouvements anti-droits et masculinistes.

La délégation a un autre champ d'action : l'égalité des chances. Je salue le rapport transpartisan de Marie-Do Aeschlimann, Jocelyne Antoine, Laure Darcos et Marie-Pierre Monier, dont le nom est porteur d'avenir et d'espoir et parle au scientifique que je suis : XX=XY, féminiser les sciences, dynamiser la société. Il comporte des préconisations qui susciteront le débat. Mais c'est le rôle du Parlement.

Madame Charlotte Jacquemot, vous révélez la réalité du phénomène de discrimination dans les sciences. Monsieur Didier Roux, avec la Fondation La main à la pâte, vous agissez pour que tous les enfants, filles et garçons, s'engagent dans la démarche scientifique dès le plus jeune âge. C'est le diagnostic et, j'espère, la solution, ou une partie de la solution.

Bien sûr, l'égalité des chances, c'est aussi l'égalité des chances face à la maladie. L'Institut des cancers des femmes du professeur Anne Vincent-Salomon de l'Institut Curie fait l'objet d'une mention spéciale de la délégation.

Le choix des lauréats reflète le champ des réflexions de la délégation : évaluer la loi et accompagner, si nécessaire, les évolutions du droit, poser un diagnostic objectif sur les situations et formuler des préconisations.

Je suis impressionné par la diversité et la richesse des apports des lauréats aux droits des femmes et à l'égalité des chances. Nous disposons des connaissances et des moyens d'agir pour remédier aux dysfonctionnements de la société. C'est à nous, Sénat, Parlement, de nous en emparer en nous appuyant sur vos connaissances et vos actions.

Mesdames et Messieurs les lauréats, je vous souhaite une excellente cérémonie.

Introduction par

Dominique Vérien,

Présidente de la délégation

aux droits des femmes

Je remercie tout d'abord très chaleureusement notre président, Gérard Larcher, d'avoir accepté d'inaugurer la septième cérémonie de remise du prix de la délégation aux droits des femmes du Sénat.

C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir, toutes et tous ici, au Palais du Luxembourg.

Notre délégation a créé ce prix en 2019 à l'occasion de son vingtième anniversaire, sous la présidence d'Annick Billon. Chaque année, nous mettons à l'honneur des personnalités qui ont contribué, par leur réflexion et leur engagement, à enrichir et à éclairer les travaux de notre délégation.

Comme toujours, nos travaux ont été très riches au cours de l'année écoulée, avec parmi nos principales thématiques de travail : le combat pour les droits des femmes à l'international, alors que les mouvements anti-droits et masculinistes resurgissent et se structurent dans le monde entier ; le consentement et l'évolution de la définition pénale du viol, ainsi que la prévention de sa récidive ; le contrôle coercitif et son application judiciaire ; et dernièrement la remise de notre rapport sur la place des femmes dans les sciences, un sujet qui nous mobilise depuis de nombreuses années. Laure Darcos, une des quatre co-rapporteures, est malheureusement absente aujourd'hui, mais elle ne démentirait pas mes propos.

Pour cette édition 2025, nous avons choisi de distinguer des personnalités marquantes, ainsi qu'une association, autour de trois grandes thématiques.

Premièrement, la lutte contre les violences faites aux femmes et la reconnaissance de la soumission chimique comme forme de violence sexuelle. Les membres de notre délégation ont été particulièrement marqués par l'audition, en mai dernier, de maîtres Stéphane Babonneau et Antoine Camus, les deux avocats de Gisèle Pelicot. Le procès dit des viols de Mazan a constitué, dans notre histoire pénale, un véritable moment de bascule et un tournant conceptuel, puisqu'il a permis de faire la lumière sur une forme, jusqu'alors impensée, des violences sexuelles et conjugales : le recours à la soumission chimique comme instrument du viol.

Deuxièmement, la diplomatie féministe. Notre délégation a, en effet, participé, en mars dernier, à la 69e CSW des Nations Unies, la Commission de la condition de la femme, qui est le plus grand rassemblement mondial annuel dédié à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est à cette occasion que nous avons entendu Jeanne Hefez, que nous récompensons aujourd'hui. Chargée de plaidoyer au sein de l'ONG Ipas, son analyse sur les mouvements anti-droits et la montée en puissance des réseaux masculinistes avait profondément marqué les sénatrices présentes à New York. L'impact a été tel que nous avons choisi ce sujet pour l'un de nos rapports de la présente session.

Enfin, notre principal rapport cette année, publié début octobre, a porté sur la place des femmes dans les sciences. Il s'intitule XX=XY, féminiser les sciences, dynamiser la société et formule 20 recommandations pour donner aux filles et aux femmes toute leur place dans les sciences, et faire en sorte que la France se dote d'une communauté scientifique plus diverse et plus performante.

Pour saluer l'engagement de celles et ceux qui contribuent à la féminisation des sciences, nous remettrons un prix à Charlotte Jacquemot, chercheuse au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), directrice du département d'études cognitives de l'École normale supérieure-Paris Sciences et Lettres (ENS-PSL), pour ses travaux sur les discriminations de genre et la féminisation des filières scientifiques, ainsi qu'à la Fondation La main à la pâte, pour son engagement dans le développement d'un enseignement des sciences fondé sur l'investigation et l'expérimentation, à l'école primaire et au collège, représentée par son président Didier Roux. Je voudrais aussi saluer l'infatigable Sandrine Maïsano, qui porte inlassablement la parole de La main à la pâte.

Enfin, notre délégation a choisi de décerner une mention spéciale à toute l'équipe de l'Institut des cancers des femmes de l'Institut Curie, représentée par sa directrice, la professeure Anne Vincent-Salomon. Je salue Camille Richardot, qui nous a mises en relation.

Chères lauréates, chers lauréats, vos engagements, vos combats et vos actions incarnent les valeurs que notre délégation défend chaque jour. En vous honorant aujourd'hui, nous souhaitons rappeler que la lutte pour les droits des femmes et pour l'égalité entre les femmes et les hommes se poursuit inlassablement. C'est un combat constant, que nous devons mener ensemble, sans relâche.

Nous vous exprimons aujourd'hui toute notre gratitude pour l'exemple que vous donnez et les pistes de travail que vous partagez avec nous, parlementaires.

C'est avec fierté et émotion que je vais maintenant procéder à la remise du prix de la délégation aux lauréates et lauréats de la promotion 2025.

J'invite maîtres Stéphane Babonneau et Antoine Camus à me rejoindre.

Remise du prix de

la délégation

à maîtres Stéphane Babonneau

et Antoine Camus

Chers maîtres Stéphane Babonneau et Antoine Camus, notre délégation a tenu à vous auditionner le 22 mai dernier pour revenir avec vous sur le procès historique au cours duquel vous avez défendu Gisèle Pelicot.

Ce procès en première instance, qui avait duré près de quatre mois entre septembre et décembre 2024, a été suivi par un procès en appel, début octobre 2025, au cours duquel un seul des 51 accusés condamnés avait finalement fait appel. Comme je l'avais rappelé en mai dernier, ce procès a d'abord été le symbole du courage d'une femme, Gisèle Pelicot, qui a décidé de lever le huis clos de l'audience et de rendre publics, aux yeux du monde entier, les multiples viols, filmés et archivés, dont elle a été victime durant près d'une décennie par plus de 50 hommes différents, après avoir été droguée et sédatée par celui qui était son mari et le père de ses trois enfants.

Au dernier jour du procès, après le verdict, Gisèle Pelicot avait prononcé ces mots : « J'ai voulu, en ouvrant les portes de ce procès (...) que la société puisse se saisir des débats qui s'y sont tenus. Je n'ai jamais regretté cette décision ». Nous non plus, car celle-ci aura, en effet, ouvert la voie, de façon cathartique, à une réflexion non seulement juridique, mais aussi sociétale sur la question du consentement en matière sexuelle.

Hasard du calendrier législatif, notre cérémonie intervient le jour-même de l'adoption définitive, à l'unanimité du Sénat, par le Parlement de la proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, en introduisant dans notre code pénal la notion de consentement. Je salue nos collègues députées, Marie-Charlotte Garin et Véronique Riotton, qui en sont les auteures.

Ce procès a aussi permis de dévoiler les mécanismes de la soumission chimique et la nécessité absolue d'en recueillir les preuves en cas de suspicion dans les affaires de violences sexuelles.

Enfin, ce procès a fait la lumière, s'il en était besoin, sur l'ancrage profond de nombreux stéréotypes sexistes qui participent à la perpétuation du fléau des violences sexuelles systémiques dans notre société. Je rappelle en cela nos travaux sur l'industrie de la pornographie et notre rapport Porno : l'enfer du décor publié en septembre 2022.

Plus qu'un procès, ce moment historique a constitué un véritable fait de société qui aura, nous l'espérons, fait bouger les lignes en matière de traitement des violences sexuelles et d'égalité entre les femmes et les hommes.

Par la défense que vous avez assurée de Gisèle Pelicot, par vos plaidoiries et, ensuite, par votre participation à des événements publics permettant d'exposer les apports aussi bien juridiques que sociétaux de ce procès, vous contribuez de façon éclatante et méthodique à la construction d'une société plus égalitaire et plus respectueuse.

Pour toutes ces raisons, je suis fière et honorée de vous remettre, au nom de l'ensemble de mes collègues, le prix de la délégation aux droits des femmes du Sénat.

Réponse de maîtres Stéphane Babonneau et Antoine Camus

Maître Stéphane Babonneau. - Mes premiers mots seront pour la femme à qui nous devons, Antoine Camus et moi, notre présence aujourd'hui parmi vous. Cette femme, c'est notre cliente, Gisèle Pelicot. L'un des enseignements que je retiens d'elle, qui fait écho au vécu de la procédure judiciaire qui a conduit à la condamnation définitive de ses 51 agresseurs, c'est qu'à chaque fois que les droits des femmes ne progressent pas, ils reculent immédiatement. Il n'existe pas de stade à partir duquel nous pouvons nous dire que l'effort est suffisant et qu'il n'y a plus qu'à attendre que les inégalités systémiques entre les hommes et les femmes, qui, malheureusement, affectent notre société, se résorbent d'elles-mêmes.

Notre pays a donné naissance à des femmes admirées, courageuses, parmi lesquelles Gisèle Pelicot, sans l'avoir demandé le moins du monde, a été amenée à prendre sa place. Ces femmes se sont illustrées parce qu'elles ont toutes pris des décisions qui n'étaient pas les meilleures pour elles, mais qui étaient les meilleures pour les autres, en pensant à eux. C'est le cas de Gisèle Pelicot.

Notre pays a donné naissance à Gisèle Pelicot, mais aussi à Dominique Pelicot. Si l'on voulait penser que ce dernier n'est qu'un accident statistique, on se souviendrait immédiatement des 50 hommes de tous horizons qui ont comparu à ses côtés. Ils nous révèlent la profondeur du phénomène auquel notre société doit faire face.

Beaucoup est fait pour éradiquer ces violences. Votre engagement, Madame la présidente, celui de votre institution, Monsieur le président, sont là pour le montrer. Aujourd'hui est un jour de victoire en raison du vote qui s'est tenu. Mais si beaucoup a été fait, ce n'est pas assez. En ces temps où tout doit être chiffré, évalué, rappelons que les violences faites aux femmes ont un coût qui se mesure en générations, un coût humain et financier.

Le prix que nous recevons aujourd'hui représente un véritable honneur, mais surtout il renouvelle un élan, pour que la devise qui figure au fronton de nos écoles et de nos mairies ait le même sens pour les femmes que pour les hommes.

Maître Antoine Camus. - Il n'est jamais facile de passer après Stéphane Babonneau, il prend toute la place. Je ferai au plus court : ce prix n'est pas seulement un honneur ; il est une vraie joie. Il vient me rappeler, à mi-parcours de ma vie professionnelle, que chaque dossier cache des vies humaines et que le droit n'est jamais aussi vivant que lorsqu'il se souvient de sa raison d'être. Merci de me rappeler pourquoi j'ai choisi ce métier, il y a bientôt vingt ans, celui de défendre la dignité, la liberté, les droits humains. Ceux-ci ne sont pas genrés. Ils nous précèdent autant qu'ils nous dépassent, mais il faut les défendre sans relâche parce qu'ils sont sans cesse mis à l'épreuve. Je reçois ce prix comme un encouragement à renouveler ce pas de côté que je me suis autorisé dans un quotidien jusqu'à présent dédié au monde des affaires.

Derrière les avocats que nous sommes, toute une équipe a travaillé et espéré. Morgane, Adrien, Daniel, Adriana, ce prix est aussi le vôtre.

Remise du prix de la délégation à Jeanne Hefez

J'invite Jeanne Hefez à me rejoindre ainsi que mes collègues Annick Billon, Olivia Richard et Laurence Rossignol, ici présentes, qui ont participé, avec Agnès Evren, Béatrice Gosselin et Marie-Pierre Monier, en mars dernier, au déplacement de la délégation à New York à l'occasion de la CSW.

Chère Jeanne Hefez, notre délégation vous connaît bien, car vous aviez déjà participé, en novembre 2023, à notre colloque consacré à l'accès à l'avortement dans le monde, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Vous nous aviez alors alertés sur la montée inquiétante des mouvements anti-droits, y compris dans les hautes sphères du pouvoir, au sein des organisations internationales telles que l'ONU ou l'Organisation mondiale de la santé (OMS), et dans les espaces diplomatiques régionaux.

Votre constat était clair, mais inquiétant : celui d'un changement d'échelle des offensives contre les droits des femmes, accompagné d'une sophistication de leur stratégie et d'une montée des réseaux anti-droits, originaires d'Europe et des États-Unis.

Ce constat, vous l'avez confirmé lors de notre déplacement à New York. Devant notre délégation, vous avez souligné combien les organisations de la société civile anti-genre et anti-droits sont aujourd'hui plus audacieuses, mieux coordonnées, mieux financées et donc plus puissantes.

C'est pourquoi vous nous encouragiez à réfléchir à des réponses collectives, à entériner notre soutien aux actions et organisations de terrain et de recherche, et à contribuer au maintien des espaces multilatéraux au sein desquels se déploient les luttes féministes.

Face à cette réalité, notre délégation a tenu à témoigner son soutien à votre travail. Un soutien ferme, déterminé, parce que le combat pour l'accès à l'avortement et à la santé sexuelle et reproductive partout dans le monde est essentiel. C'est donc avec une grande fierté que je vous remets aujourd'hui le prix de la délégation aux droits des femmes du Sénat.

Réponse de Jeanne Hefez

Merci beaucoup. Puisque je reçois un prix pour la première fois, il me semblait inévitable de parler de mon parcours. Annie Ernaux, dans L'Événement, raconte l'avortement presque mortel vécu dans sa jeunesse, lorsque l'IVG était encore un crime en France, il n'y a pas si longtemps. Elle écrit : « Il y a une semaine que j'ai commencé ce récit, sans aucune certitude de le poursuivre. (...) M'y abandonner me semblait effrayant. Mais je me disais aussi que je pourrais mourir sans avoir rien fait de cet événement. S'il y avait une faute, c'était celle-là. »

Je ne sais pas si c'est le hasard ou le destin qui fait que je reçoive ce prix en même temps que maîtres Camus et Babonneau, le jour de l'adoption de la loi qui inscrit l'absence de consentement dans la définition du viol, mais je ressens ce soir un besoin de témoigner qui trouve ses racines dans mon histoire.

Rattrapée par une colère féministe, j'ai ressenti le besoin débordant de travailler à l'intersection du droit, de la santé et des violences sexuelles. J'ai obtenu une bourse pour être stagiaire au planning familial de New York, l'année de la première élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Là, ma vie a basculé. Dans les sous-sols des Nations unies, pendant les grandes conférences sur l'égalité de genre, j'ai fait face aux mouvements anti-droits, anti-choix, un réseau mondial d'acteurs aussi bien financé que politiquement structuré, déterminé à démanteler les droits sexuels et reproductifs, la diversité de genre, l'éducation complète à la sexualité, et à arrêter l'avortement bien au-delà des frontières du Texas. L'ampleur de cette guerre dite culturelle m'est apparue comme vertigineuse. Face à cette internationale réactionnaire, j'ai compris qu'il y avait urgence à analyser et à riposter. C'est ainsi que j'ai été embauchée par l'ONG Ipas.

J'ai passé des années en Afrique de l'Ouest et du Centre à soutenir des réformes historiques pour le droit à l'avortement, au Bénin et en République démocratique du Congo, à appuyer la formation d'organisations militantes, à sensibiliser des ministères. Mon rôle, lui, reste le même : convaincre qu'une femme n'a pas besoin de l'autorisation de son mari pour se faire avorter ; qu'il n'existe aucune évidence scientifique justifiant des délais de réflexion ; que les sage-femmes et les infirmiers peuvent et doivent pratiquer l'avortement et qu'on ne peut pas forcer les femmes violées à prouver médicalement leur viol ou à ouvrir un dossier judiciaire pour accéder aux soins. On ne peut tout simplement pas prouver qu'une grossesse non désirée est issue d'un rapport sexuel non consenti dans les délais exigés par la loi.

Une nuit, alors que nous rédigions les directives réglementaires d'application de la loi au Congo, un magistrat de la cour constitutionnelle m'a demandé : « Mais que fera-t-on de toutes les prostituées de Kinshasa qui mentent sur leur viol ? » L'impensable aurait été de répondre qu'on allait tout simplement les croire sur parole, dans un pays où le viol est une arme de guerre répandue. Ravalant mon indignation, je proposai à la place le compromis d'une attestation sur l'honneur. Notre travail est technique, clinique, de statistiques et de données, et l'émotion et le langage des droits nous desservent souvent.

Lorsque je vous ai vus débattre à l'Assemblée nationale et au Sénat, j'ai été fière de porter ce combat à vos côtés. On peut évidemment critiquer la formulation de la constitutionnalisation de l'IVG, dénoncer sa récupération politique ou son manque d'opérationnalité, mais ce débat a rouvert un espace de parole inédit sur l'avortement et sur ses conditions d'accès en France et ailleurs.

Je salue à ce propos le rôle fédérateur du Planning familial et de tout le mouvement féministe. Si je suis ici ce soir, c'est parce que nous mesurons mieux collectivement combien le genre et le natalisme sont devenus le carburant de l'extrême droite internationale et combien cette offensive touche au coeur même de nos valeurs démocratiques et politiques, bien au-delà du droit à l'IVG.

Je ne fais pas ce métier parce que je suis une femme, parce que j'ai été violée, ou parce que j'ai avorté. Je le fais parce que, comme vous, j'ai l'audace de rêver chaque jour à un monde plus juste, plus équitable, et parce que je crois que notre résistance est elle aussi contagieuse.

Grâce à Gisèle Pelicot, nous continuerons à nommer le viol et son insoutenable banalité. Nous continuerons à parler pour faire résonner l'urgence politique, celle de réinventer nos manières d'être au monde, ensemble.

Je conclurai par une citation du Dr Tiller, un grand gynécologue américain assassiné en 2009 par l'opération terroriste anti-avortement de l'Armée de Dieu : « L'avortement ne concerne pas les bébés ni les familles. L'avortement concerne les espoirs des femmes, leurs rêves, leur potentiel et le reste de leur vie. L'IVG est une question de survie. » Merci encore à la délégation aux droits des femmes, à toutes celles et ceux qui plaident, soignent, enseignent, parce qu'ils savent que chaque mot et chaque patiente compte, à toutes les Gisèle, les Halimi, les Pelicot, merci à Sarah, Noémie, Laurence, Annick, Dominique, Olivia. Merci pour votre confiance.

Remise du prix de la délégation à Charlotte Jacquemot

J'invite désormais Charlotte Jacquemot à me rejoindre, ainsi que ma collègue Jocelyne Antoine, une des quatre rapporteures de notre rapport d'information sur les femmes et les sciences, que nous avons rendu public le 8 octobre dernier.

Chère Charlotte Jacquemot, je suis extrêmement heureuse et fière de vous retrouver aujourd'hui, au Sénat, pour cette cérémonie de remise du prix annuel de la délégation. Vous êtes chercheuse au CNRS en sciences cognitives et directrice du département d'études cognitives de l'ENS-PSL. Vous faites partie des premières personnes entendues par notre délégation dans le cadre de nos travaux sur la place des femmes dans les sciences. Votre audition en avril dernier, ainsi que vos analyses éclairantes ont orienté toute la suite de nos travaux. Leur force et leur justesse ont été une vraie boussole.

Vous avez su expliquer mieux que personne l'importance des interactions précoces dans la construction d'une culture genrée, comment les parents et les adultes interagissent différemment avec les bébés et les jeunes enfants selon leur sexe, et comment les stéréotypes et biais de genre dans l'apprentissage des sciences se construisent et s'intériorisent, faussant l'équation entre filles et garçons dès le plus jeune âge, comme l'ont ensuite souligné nos rapporteures.

Vous nous aviez également présenté le concept de « menace du stéréotype » selon lequel, très tôt, les filles intègrent l'idée fausse qu'elles seraient moins bonnes en sciences. Ainsi, pour un même exercice, les résultats entre filles et garçons diffèrent selon la consigne donnée. Si l'on présente l'exercice comme de la géométrie, les garçons réussissent et les filles échouent ; si on le présente comme du dessin, les filles réussissent et les garçons échouent.

Nous aurons sans doute le plaisir de vous entendre à nouveau dans le cadre de notre prochain rapport sur la place des femmes dans l'univers du jeu vidéo. Vous nous aviez, en effet, expliqué, lors de votre audition, que l'expertise acquise par les garçons joueurs de jeux vidéo peut, en partie, expliquer les différences de performance entre filles et garçons, notamment en géométrie dans l'espace. Nous aurons l'occasion d'explorer plus en détail cette corrélation dans les semaines à venir.

C'est donc avec grand plaisir que je vous remets ce prix, au nom de la délégation aux droits des femmes du Sénat.

Réponse de Charlotte Jacquemot

Je vous remercie chaleureusement pour votre travail remarquable et pour votre engagement sans relâche en cette période mouvementée. Le concours actuel de masculinité et de régression des droits des femmes fait froid dans le dos. Soutenir les droits des femmes est plus que jamais une nécessité, mais ce n'est plus du tout tendance.

Merci pour cet espace de discussion et de réflexion au sein du Sénat. Merci de ne pas abdiquer face aux normes sociales et à la pensée unique, et de continuer à questionner la parité avec autant d'enthousiasme et de bienveillance.

Merci aussi, Mesdames les sénatrices, d'être des exemples, dans votre diversité, mais surtout dans ce qui vous unit : la conviction qu'avancer ensemble et intelligemment est possible. Merci d'être des role models.

Dans le domaine des sciences, les femmes sont une minorité. Toutes les études scientifiques montrent que cette absence de parité n'est pas due à des différences biologiques mais à des normes sociales et à une construction culturelle qui produisent des stéréotypes et des biais de genre. Ces normes sociales imprègnent chaque moment de la vie, de l'enfance à l'âge adulte, de la sphère familiale à la sphère professionnelle, sur les réseaux sociaux et dans les médias, et jusqu'au prestigieux prix Nobel dont les femmes représentent moins de 7 % des récipiendaires. Pourtant, elles représentent 50 % de l'humanité ; c'est une minorité qui n'a rien de minoritaire ! Exclure les femmes, c'est se priver de la moitié des talents, ce qui, en plus d'être une atteinte au principe d'égalité, coûte cher à la société.

Mon travail est de comprendre le fonctionnement du cerveau et la façon dont les êtres humains interagissent et façonnent des sociétés. Sur la parité, je cherche à comprendre les racines de la situation et à explorer des solutions. Comment expliquer au plus grand nombre le poids de la culture dans ce manque de parité ? Comment mettre en place des actions pour y remédier ? Comprendre la construction des normes sociales permet de proposer des solutions concrètes pour plus de parité, en sciences notamment. Ces réponses sont détaillées dans l'excellent rapport XX=XY, féminiser les sciences, dynamiser la société. Toute la société en bénéficiera. Les solutions proposées nécessitent des moyens financiers et humains mais aussi une réelle volonté politique. J'espère que vous serez entendues.

En tant que femme scientifique, j'expérimente quotidiennement le manque de parité, parfois de manière désagréable. Peut-être que si cela n'avait pas été le cas, je ne serais pas devant vous ; je ne me serais pas autant mobilisée contre les biais et les stéréotypes de genre.

Ce prix me touche profondément. C'est la reconnaissance de mon engagement. C'est aussi la reconnaissance d'un travail collectif rendu possible par le soutien d'institutions engagées telles que l'ENS. Je remercie ma famille, Octave, Isidore et Ernest, mes fils, mes amis et mes collègues. Last but not least, je dédie ce prix à mon père qui aurait été très heureux d'être ici. Il était déconstruit avant l'heure ; il maniait aussi bien le fer à repasser que la scie sauteuse. J'ai retenu tous ses conseils sur le bricolage ; un peu moins sur le repassage.

Remise du prix de

la délégation à la fondation

La main à la

pâte représentée par Didier Roux, président

J'invite désormais Didier Roux, président de la Fondation La main à la pâte, à me rejoindre ainsi que ma collègue Jocelyne Antoine, une des quatre rapporteures de notre rapport d'information sur les femmes et les sciences, que nous avons rendu public le 8 octobre.

Cher Didier Roux, Mesdames et Messieurs les membres de la Fondation La main à la pâte, chaque année, nous choisissons de distinguer une association dont nous souhaitons saluer l'action en faveur des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Cette année, nous avons choisi votre fondation car elle incarne un modèle de pédagogie innovante et inclusive, qui oeuvre chaque jour pour rendre les sciences accessibles à toutes et tous.

Par une approche basée sur l'expérimentation, votre fondation, qui a célébré ses 30 ans cette année, a su développer des méthodes d'enseignement qui brisent les barrières traditionnelles. Elle lutte activement contre les stéréotypes de genre en encourageant tant les filles que les garçons à s'impliquer à égalité dans le domaine des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques. En plaçant l'apprentissage pratique au coeur de son action, la fondation invite chaque élève à découvrir, expérimenter et comprendre par lui-même, sans être limité par des attentes de genre.

La Fondation La main à la pâte assure aussi un accompagnement constant des enseignants par le biais de la formation des professeurs des écoles et des collèges. Lors de notre déplacement dans la Meuse - département de notre collègue Jocelyne Antoine -, nous avons pu rencontrer des enseignants du collège de Ligny-en-Barrois, premier collège La main à la pâte de la Meuse, et constater leur participation à la création d'un environnement scolaire insistant sur la dimension ludique et égalitaire des apprentissages scientifiques. Ce qui m'a fait aimer les mathématiques, c'est que j'y ai toujours vu un jeu.

Forte d'un réseau de douze maisons pour la science et de 110 collèges La main à la pâte sur l'ensemble du territoire, votre fondation contribue à semer des graines chez tous les enfants, filles comme garçons, pour leur donner le goût des sciences et de la manipulation expérimentale, dans un esprit multidisciplinaire. Sachez que je serais ravie de vous aider à vous implanter dans l'Yonne !

En encourageant les jeunes générations à explorer les sciences sans préjugés, La main à la pâte est un acteur clé de la construction d'un avenir où l'égalité entre les filles et les garçons serait une réalité tangible. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que je remets ce prix à la Fondation La main à la pâte, pour son impact formidable sur l'éducation, l'égalité et l'inclusion.

Réponse de

Didier Roux, président de la fondation

La main à la

pâte

Nous célébrons les droits de la femme : le premier est l'égalité. Or, le constat, dans les sciences, est alarmant. L'écart se creuse dès l'école primaire entre les filles et les garçons. Le rapport de la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (Depp) de février 2025 est sans appel. En maternelle, les filles obtiennent des résultats égaux, voire meilleurs que les garçons en mathématiques. Pourtant, à partir du milieu du CP, la tendance s'inverse. Pourquoi ? Les stéréotypes de genre, les biais inconscients, jouent un rôle majeur. Les enseignants pourraient changer la donne. Plus de 90 % des enseignants de maternelle et plus de 80 % de ceux d'élémentaire sont des femmes, or, beaucoup d'entre elles ayant une appréhension pour les études scientifiques peuvent involontairement la transmettre. Leur role model est crucial.

Ce prix honore un travail qui, depuis 30 ans, brise les barrières. Il y a 30 ans, Georges Charpak, Yves Quéré et Pierre Léna, avec le soutien de l'Académie des sciences, lançaient l'initiative de La main à la pâte, suivie de la fondation du même nom, comptant comme membres fondateurs l'Académie des sciences et les deux Écoles normales supérieures de Paris et de Lyon. Depuis, nous oeuvrons à promouvoir les sciences à l'école primaire et au collège, en formant les enseignants dans nos réseaux, avec l'appui des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que des organismes de recherche.

En nous appuyant sur la démarche scientifique, nous formons par des méthodes actives. Nos centres pilotes, nos collèges pilotes, nos maisons pour la science situées en milieu universitaire nous assurent un ancrage territorial fort.

Des étudiants scientifiques en master et en thèse, notamment des doctorantes, interviennent dans les classes primaires, particulièrement dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Nous touchions 6 000 élèves par an en 1996 ; nous en touchons 800 000 désormais.

L'enseignement des sciences dès la maternelle est un levier d'égalité. Il faut rendre les sciences accessibles en proposant des activités concrètes à tous les enfants, et déconstruire les stéréotypes en encourageant la curiosité et l'expérimentation. Brisons l'idée selon laquelle les sciences seraient réservées aux garçons.

Ce prix est particulièrement important pour nous. À l'inégalité entre les garçons et les filles s'ajoutent les inégalités sociales et familiales. Or, nous avons la conviction que l'accès aux sciences représente avant tout un combat contre toutes ces inégalités.

Remise du prix de

la délégation à

l'Institut des cancers des femmes de

l'Institut Curie

représenté par la professeure Anne

Vincent-Salomon, directrice

Le rapport Femmes et ruralités de notre délégation montrait en effet que la ruralité pouvait représenter un poids, or, lorsqu'un poids pèse sur une population, les femmes le portent davantage que les hommes.

J'invite maintenant la professeure Anne Vincent-Salomon, directrice de l'Institut des cancers des femmes, à me rejoindre ainsi que mes collègues Sylvie Valente Le Hir et Jocelyne Antoine.

Chère professeure Anne Vincent-Salomon, Mesdames et Messieurs les membres de l'Institut des cancers des femmes de l'Institut Curie, c'est avec une grande fierté que nous vous remettons ce prix qui récompense non seulement l'excellence scientifique, mais aussi un engagement humain que nous avons ressenti avec force lors de notre visite de vos locaux le 20 mai dernier.

Votre institut est bien plus qu'un lieu de recherche ou de soins. Il est le symbole d'une science profondément humaine, une science qui regarde les patientes dans toute leur singularité, qui les écoute, qui les comprend et surtout, qui agit pour elles.

Pendant trop longtemps, les femmes ont été oubliées ou mal représentées dans certains domaines médicaux. Vous, vous avez choisi d'agir autrement. À l'Institut des cancers des femmes, vous cherchez à comprendre, à prévenir, à soigner les cancers du sein et les cancers gynécologiques avec ambition, rigueur et compassion. Vous le faites selon une approche pluridisciplinaire, collaborative, profondément égalitaire, en réunissant les différents corps de métier, médecins, chercheuses et chercheurs, soignantes et soignants, ingénieurs, techniciennes et techniciens, et bien sûr, les patientes elles-mêmes. En célébrant cet institut, nous rendons hommage aux femmes dans les sciences, qu'elles soient chercheuses, médecins ou patientes.

Bravo à l'Institut des cancers des femmes. Ce prix est la reconnaissance de votre engagement remarquable, au service des femmes, de la science et de l'avenir.

Réponse

d'Anne Vincent-Salomon, directrice de

l'institut des cancers des femmes de

l'Institut Curie

Je m'associe pleinement aux propos de Charlotte Jacquemot sur l'importance du travail de votre délégation. C'est avec beaucoup d'émotion et une grande fierté que je reçois ce prix pour l'Institut des cancers des femmes, cet institut hospitalo-universitaire de la troisième vague, cofondé par l'Institut Curie, l'université PSL, première université française, et l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Notre vision est résolument celle d'une recherche d'excellence, collaborative et innovante, au service de toutes les femmes. L'institut hospitalo-universitaire (IHU) des cancers des femmes est fondé sur une recherche multidisciplinaire. Il a été bâti juste après le covid par des chercheurs, des médecins, des soignants, sans lesquels on ne peut rien à l'hôpital - je cite à mon tour Camille Richardot, technicienne spécialisée au sein du service de pathologie - et bien sûr des patientes parce qu'en 2025, on ne peut rien concevoir sans les premières concernées. Leur expérience de la maladie est unique et leur voix nourrit notre réflexion.

Cette construction collective est la force première de notre institut et nous sommes convaincus que grâce à la pluridisciplinarité, nous apporterons des réponses indispensables contre les cancers dont le nombre, malheureusement, ne cessera d'augmenter. Notre ambition est simple et notre détermination totale pour mieux comprendre, mieux prévenir, mieux guérir et mieux accompagner.

Nous voulons impulser une dynamique, un réseau vivant, agile, qui décloisonne les savoirs et les pratiques, pour innover avec rapidité et efficacité. Nous souhaitons faire évoluer les connaissances scientifiques. Les attentes des patientes sont très fortes. Nous devons donc mobiliser de nouvelles compétences. Les IHU rassemblent recherche, soin, enseignement et innovation sous toutes leurs formes.

Nous voulons renforcer le lien entre la recherche fondamentale et la pratique clinique. C'est une force de l'Institut Curie, que PSL, par son excellence, amplifie.

Nous travaillons pour que chaque femme soit prise en charge de la façon la plus personnalisée possible. Nous voulons aussi multiplier les actions de prévention, notamment en apportant une information médicale et scientifique la plus claire possible. Tout commence par l'éducation. Les fausses informations laissent des traces indélébiles. La parole scientifique doit être respectée, mais pour cela, elle doit être fiable, précise et accessible.

Merci pour ce prix. Nous espérons défendre une recherche forte et vivante.

Mme Dominique Vérien, présidente. - Notre cérémonie touche à sa fin.

Arrêtons de toujours demander aux filles d'oser et d'avancer. Formons aussi nos garçons à les respecter et à les accueillir correctement. Tout ce qui est bon pour les femmes est bon pour les hommes, alors profitez-en !

Photos de la cérémonie

De gauche à droite : Guylène Pantel, vice-présidente de la délégation ; Colombe Brossel ; Loïc Hervé ; Marie Mercier, vice-président de la délégation ; Sylvie Valente Le Hir ; Antoine Camus ; Anne Vincent-Salomon ; Stéphane Babonneau ; Dominique Vérien, présidente de la délégation ; Jeanne Hefez ; Charlotte Jacquemot ; Jocelyne Antoine ; Didier Roux ; Olivia Richard ; Annick Billon, vice-présidente de la délégation ; Gilbert Favreau ; Adel Ziane ; Jean-Michel Arnaud ; Véronique Guillotin ; Laurence Rossignol, vice-présidente de la délégation.

(c)Sénat/Sonia Kerlidou

ANNEXE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 2 OCTOBRE 2025

PRIX DE LA DÉLÉGATION AUX DROITS DES FEMMES DU SÉNAT :

DES LAURÉATS QUI REFLÈTENT LES TRAVAUX DE LA DÉLÉGATION EN 2025

Jeudi 2 octobre 2025, la délégation aux droits des femmes a désigné les lauréats de la promotion 2025 du prix qu'elle a créé en 2019, à l'occasion de son vingtième anniversaire. Ce prix distingue des personnalités ou des associations, engagées dans la défense des droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes, et qui ont contribué à éclairer la réflexion de la délégation.

Pour cette septième édition, la délégation a nommé les lauréats suivants, reflets de ses principales thématiques de travail au cours de l'année 2025 :

- Charlotte Jacquemot, chercheuse au CNRS, directrice du département d'études cognitives de l'ENS-PSL, pour ses travaux sur les discriminations de genre et la féminisation des filières scientifiques ;

- Jeanne Hefez, chargée de plaidoyer au sein de l'ONG IPAS, pour ses travaux sur les mouvements anti-droits et masculinistes, présentés aux membres de la délégation à l'occasion de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies (CSW) en mars 2025 ;

- Stéphane Babonneau et Antoine Camus, avocats, pour leur défense de Gisèle Pelicot et leur combat en faveur de la reconnaissance de la soumission chimique comme forme de violence faite aux femmes ;

- la Fondation La main à la pâte, pour son engagement dans le développement d'un enseignement des sciences fondé sur l'investigation et l'expérimentation, à l'école primaire et au collège, représentée par son président Didier Roux.

Enfin, la délégation a décidé de décerner une mention spéciale à toute l'équipe de l'Institut des cancers des femmes/IHU de l'Institut Curie, représentée par sa directrice, Anne Vincent-Salomon.

Pour Dominique Vérien, présidente de la délégation, « le choix de ces lauréats reflète les sujets d'intérêt et la richesse des travaux et engagements de la délégation au cours de l'année écoulée qu'il s'agisse de de la promotion de la place des femmes dans les sciences, de la lutte contre les violences faites aux femmes ou de la reconnaissance de la soumission chimique comme forme de violence. Ce choix permet ainsi de saluer l'engagement de femmes et d'hommes pour faire avancer la cause des droits des femmes. »

Le Prix de la délégation pour 2025 sera remis aux lauréats mercredi 29 octobre 2025 au Palais du Luxembourg.

* 1 Les deux délégations parlementaires aux droits des femmes ont été créées par une loi adoptée en 1999 (lo n° 99-585 du 12 juillet 1999). Les premiers lauréats distingués par la délégation ont reçu leur prix le 10 octobre 2019, lors de la commémoration de la création de la délégation ( Vingtième anniversaire de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat, rapport d'information fait par Annick Billon, Laurence Cohen, Marta de Cidrac, Loïc Hervé, Françoise Laborde et Laurence Rossignol au nom de la délégation aux droits des femmes - n° 148, 2019-2020).

* 2 Rapport d'information n° 9 (2025-2026), tome I, déposé le 7 octobre 2025.