- AVANT-PROPOS

- I. PASS-LAS : UNE RÉFORME MANQUÉE

- II. UNE PROPOSITION DE LOI D'INITIATIVE

SÉNATORIALE POUR RÉFORMER LA RÉFORME DE L'ACCÈS AUX

ÉTUDES DE SANTÉ

- A. LES DIFFÉRENTS SCÉNARIOS

D'ÉVOLUTION DU DISPOSITIF PASS-LAS

- B. LA SOLUTION PROPOSÉE : LA SUPPRESSION DE

LA COEXISTENCE DES PARCOURS PASS ET LAS AU PROFIT DE LA MISE EN PLACE D'UNE

VOIE D'ACCÈS UNIQUE

- 1. L'instauration d'une première

année de licence commune, comportant une majorité d'enseignements

en santé

- 2. L'encadrement, au niveau national, du bloc

disciplinaire « hors santé » de cette

première année de licence commune

- 3. L'organisation de cette voie unique

d'accès aux études de santé dans chaque

département

- 4. L'inclusion de la

masso-kinésithérapie aux formations MMOP

- 1. L'instauration d'une première

année de licence commune, comportant une majorité d'enseignements

en santé

- A. LES DIFFÉRENTS SCÉNARIOS

D'ÉVOLUTION DU DISPOSITIF PASS-LAS

- III. UNE REFONTE DU DISPOSITIF PASS-LAS SOUTENUE

PAR LA COMMISSION QUI APPELLE NÉANMOINS À LA VIGILANCE SUR

PLUSIEURS POINTS

- A. UNE SIMPLIFICATION ET UNE CLARIFICATION

INDISPENSABLES DE L'ACCÈS AUX ÉTUDES DE SANTÉ

- B. UNE NOUVELLE FORMULE À LAQUELLE LES

UNIVERSITÉS DOIVENT POUVOIR SE PRÉPARER DANS DE BONNES

CONDITIONS

- C. UN CADRAGE NATIONAL NÉCESSAIRE DANS LE

RESPECT DE L'AUTONOMIE DES UNIVERSITÉS

- D. DES PASSERELLES À RENFORCER ET À

ÉLARGIR POUR DIVERSIFIER LES PROFILS

- E. UN TUTORAT ÉTUDIANT À

CONFORTER

- F. UNE ARTICULATION AVEC LA RÉFORME DU

LYCÉE À TRAVAILLER

- A. UNE SIMPLIFICATION ET UNE CLARIFICATION

INDISPENSABLES DE L'ACCÈS AUX ÉTUDES DE SANTÉ

- I. PASS-LAS : UNE RÉFORME MANQUÉE

- EXAMEN EN COMMISSION

- AMENDEMENT ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

- LA LOI EN CONSTRUCTION

N° 30

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 octobre 2025

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission de la culture, de

l'éducation, de la communication

et du sport (1) sur la proposition

de loi relative aux formations en

santé,

Par Mme Sonia de LA PROVÔTÉ,

Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : M. Laurent Lafon, président ; MM. Jérémy Bacchi, Max Brisson, Yan Chantrel, Mme Laure Darcos, MM. Bernard Fialaire, Jacques Grosperrin, Mmes Monique de Marco, Marie-Pierre Monier, M. Michel Savin, vice-présidents ; Mmes Colombe Brossel, Else Joseph, M. Pierre-Antoine Levi, Mme Anne Ventalon, secrétaires ; Mmes Marie-Jeanne Bellamy, Catherine Belrhiti, Annick Billon, Alexandra Borchio Fontimp, M. Christian Bruyen, Mmes Samantha Cazebonne, Mireille Conte Jaubert, Evelyne Corbière Naminzo, Karine Daniel, Sabine Drexler, M. Aymeric Durox, Mmes Agnès Evren, Laurence Garnier, Béatrice Gosselin, MM. Jean Hingray, Claude Kern, Mikaele Kulimoetoke, Mme Sonia de La Provôté, MM. Ahmed Laouedj, Michel Laugier, Jean-Jacques Lozach, Mmes Pauline Martin, Paulette Matray, Catherine Morin-Desailly, M. Georges Naturel, Mme Mathilde Ollivier, MM. Pierre Ouzoulias, François Patriat, Jean-Gérard Paumier, Stéphane Piednoir, Mme Sylvie Robert, MM. David Ros, Pierre-Jean Verzelen, Cédric Vial, Adel Ziane.

Voir le numéro :

|

Sénat : |

868 (2024-2025) |

AVANT-PROPOS

Compétente en matière d'enseignement supérieur, la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport s'est saisie pour avis de la proposition de loi relative aux formations en santé afin de se prononcer sur ses dispositions concernant l'accès aux études de santé.

Réformé par la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, sur laquelle la commission s'était déjà prononcée pour avis1(*), cet accès est, depuis la rentrée universitaire 2020-2021, constitué de la double voie « parcours d'accès spécifique santé » (PASS) et « licence accès santé » (LAS).

Compte tenu des difficultés de mise en oeuvre du dispositif PASS-LAS dans les universités et de leurs répercussions sur les étudiants, la commission a conduit plusieurs travaux de contrôle pour évaluer la situation et être force de proposition. Les deux rapports de Sonia de La Provôté, publiés en mai 20212(*) et mars 20223(*), ont ainsi mis en évidence des dysfonctionnements importants et formulé plusieurs recommandations pour rectifier le tir de la réforme.

Les alertes lancées par la commission se sont vues confirmer par la Cour des comptes dans le rapport qu'elle a publié en décembre 2024, à la suite d'une saisine de la commission des affaires sociales.

S'appuyant sur ces constats partagés, la présente proposition de loi, dont le périmètre ne se limite pas au seul accès aux études de santé, entend faire évoluer le dispositif PASS-LAS pour le rendre plus lisible, plus efficace et plus juste.

Sur le rapport de Sonia de La Provôté, la commission apporte son soutien à la refonte proposée, consistant en la mise en place d'une voie d'accès unique aux études de santé. Elle appelle néanmoins à la vigilance sur certaines modalités de mise en oeuvre de ce nouveau dispositif, comme sa date d'entrée en vigueur qu'elle propose, via l'amendement qu'elle a adopté, de fixer au plus tard au 1er septembre 2027, afin de laisser le temps aux universités de s'y préparer dans de bonnes conditions.

I. PASS-LAS : UNE RÉFORME MANQUÉE

A. UNE RÉFORME PERTINENTE DANS SES OBJECTIFS, MAIS TROP COMPLEXE DANS SES MODALITÉS ET DÉFAILLANTE DANS SA MISE EN oeUVRE

1. De la PACES au dispositif PASS-LAS

Mise en place à la rentrée universitaire 2010-2011, la première année commune à l'entrée dans les études de santé (PACES) constituait une année de préparation pour les étudiants souhaitant intégrer les formations en santé. Ces derniers passaient, en fin d'année, un concours pour pouvoir accéder au premier cycle de « MMOP » (médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie), le nombre de places offertes dans chaque filière étant appelé numerus clausus. Si la PACES n'était pas dénuée d'avantages (simplicité, lisibilité, équité de traitement, exigence d'excellence, faible coût), elle était très régulièrement décriée pour son taux d'échec très important (plus de deux étudiants sur trois), ses modalités d'enseignement et d'évaluation incitant au « bachotage », sa propension à favoriser un profil type d'étudiant.

La nécessité d'une réforme de l'accès aux études de santé s'étant progressivement imposée dans les esprits, celle-ci voit le jour avec la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. S'appuyant sur différentes expérimentations préparatoires4(*), la réforme remplace la PACES par deux nouvelles voies d'accès aux études de santé :

- le parcours spécifique « accès santé » dit « PASS », pilotée par les composantes santé des universités, est une année de licence spécifique comprenant majoritairement des enseignements en santé (« majeure santé ») complétés par une « mineure » d'une autre discipline que celle de la santé ;

- la licence « accès santé » dite « LAS », pilotée par d'autres composantes universitaires, est une année de licence comprenant majoritairement des enseignements correspondant à la discipline choisie (économie, droit, sciences et techniques des activités physiques et sportives - STAPS -, ...), complétés d'une « mineure santé » apportant les compétences nécessaires à la poursuite d'études en santé.

À ces deux voies principales viennent s'ajouter des « passerelles » depuis d'autres formations en santé, principalement paramédicales.

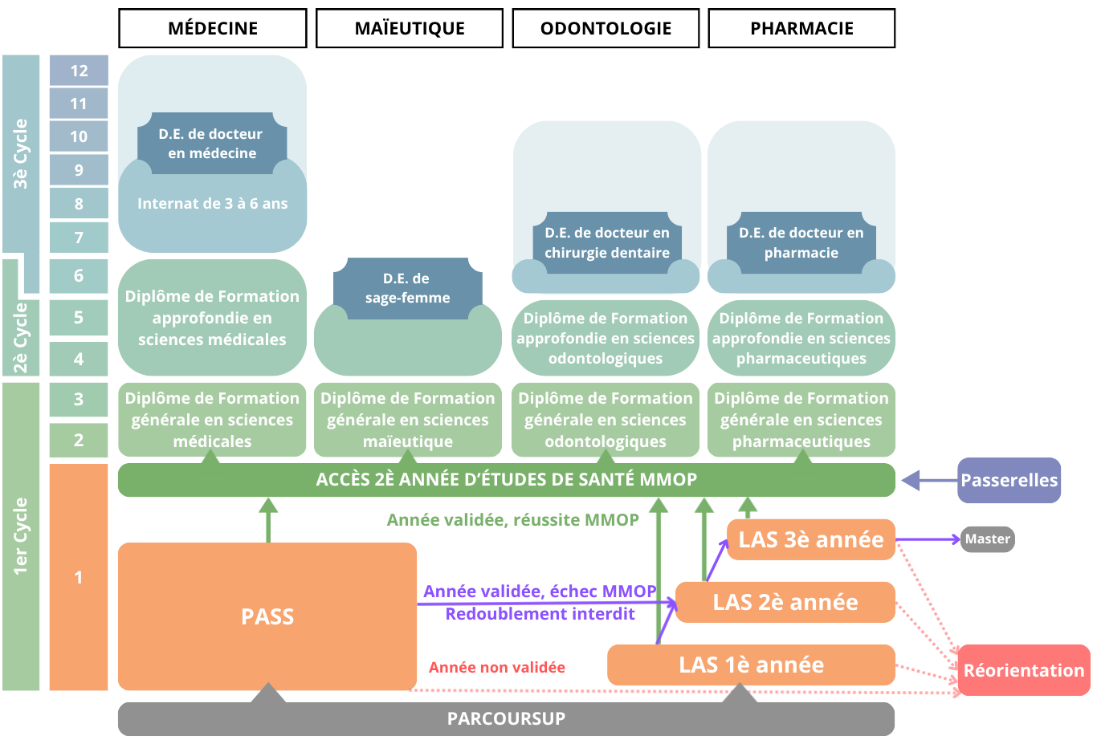

Organisation des études en santé

Source : commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport

À l'issue de la première année universitaire :

- l'étudiant de PASS ou de LAS 1 qui a validé son année peut candidater à la filière de santé qui l'intéresse (médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie). S'il n'est pas reçu au concours, il accède en deuxième année de licence ou « LAS 2 » correspondant, pour l'étudiant de PASS, à la mineure disciplinaire de sa première année, pour l'étudiant de LAS 1, à la majeure disciplinaire de sa première année. L'étudiant peut tenter une seconde fois l'intégration en deuxième année d'études de santé à la fin de sa LAS 2 ou à la fin de sa LAS 3. Il n'existe donc pas de redoublement à proprement parler, mais une « seconde chance » d'accéder à la deuxième année d'études de santé, que l'étudiant peut choisir d'utiliser en fin de deuxième ou de troisième année de licence ;

- l'étudiant de PASS ou de LAS 1 qui n'a pas validé son année ne peut candidater à la deuxième année d'études de santé. L'étudiant de PASS n'a pas la possibilité de redoubler son année et doit, pour poursuivre vers d'autres études supérieures, se réorienter via Parcoursup. L'étudiant de LAS 1 peut redoubler sa première année ou se réorienter via Parcoursup.

La réforme introduit un autre changement important : la substitution au numerus clausus qui déterminait jusqu'alors, au niveau national et de manière stricte, le nombre d'étudiants admis en deuxième année de chaque filière de santé, un numerus apertus, établi par chaque université en lien avec l'Agence régionale de santé (ARS) et possiblement modulable. Celui-ci fixe le nombre d'étudiants admis en deuxième année de chaque filière de santé en fonction des capacités d'accueil de ladite université et des besoins en offres de santé sur son territoire d'implantation.

La réforme modifie également les modalités de sélection pour le passage en MMOP. Il est mis fin aux questionnaires à choix multiples (QCM) tant redoutés et critiqués de la PACES au profit d'un premier groupe d'épreuves, prenant la forme d'un dossier constitué des notes obtenues aux évaluations de l'année de PASS ou de LAS, et d'un second groupe, comportant une ou plusieurs épreuves orales et, le cas échéant, une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles.

2. Une réforme ambitieuse impliquant l'ensemble des composantes universitaires

La réforme de l'accès aux études de santé poursuit trois grands objectifs :

- la réussite des étudiants et la progression dans les études : afin que les étudiants ayant échoué au concours d'entrée en filières MMOP ne « repartent pas de zéro » à l'issue de la première année ou après avoir redoublé celle-ci, le nouveau système offre la possibilité d'acquérir une licence première année et, en cas d'échec au concours, de poursuivre en licence deuxième année. Il ne prévoit plus de possibilité de redoublement à proprement parler, conformément à la logique de progression dans le parcours universitaire. En revanche, l'accès aux études de santé se veut toujours exigeant et sélectif ;

- la diversification des profils des étudiants en santé : partant du constat que les métiers de la santé évoluent et qu'ils requièrent des professionnels venant d'horizons différents, la réforme entend diversifier les profils des étudiants s'engageant dans des études de santé. Elle permet, en première année, de suivre une formation en santé, à titre principal ou complémentaire, et, en parallèle, de suivre un cursus dans un autre domaine (physique, droit, philosophie, économie...), chacune des voies rendant possible l'accès en premier cycle de MMOP ;

- une meilleure répartition territoriale de l'offre de formation en santé : alors que le système de la PACES reposait sur une concentration de l'offre de formation dans les villes dotées d'une faculté de santé, le nouveau dispositif permet à des étudiants de suivre une formation en santé dans une université proche de chez eux, sans que celle-ci comprenne nécessairement une composante santé. Ce maillage territorial de l'offre de formation entend participer de la diversification des profils étudiants et d'une meilleure adaptation aux besoins en santé des territoires.

Ces objectifs ambitieux traduisent un changement de paradigme dans la conception des études de santé, lesquelles ne concernent désormais plus seulement les facultés de santé, mais impliquent d'autres composantes universitaires. En ce sens, la réforme PASS-LAS est une réforme de l'université dans son ensemble.

Si, au moment de son élaboration, ses finalités sont largement partagées par l'ensemble des parties prenantes (étudiants, parents, universitaires, professionnels de santé), sa portée et ses implications concrètes ne sont pas nécessairement bien acceptées ni comprises par tous. Ainsi, l'idée initiale d'un accès aux études de santé par la voie unique de la LAS s'est heurtée à la réticence de certains directeurs de composantes santé, encore attachés à l'esprit de l'ancien système de la PACES. La formule finalement retenue, d'une double voie PASS et LAS, est certes le fruit d'un compromis, mais aussi la source d'une complexité qui se révèlera préjudiciable au moment de la mise en oeuvre du nouveau dispositif.

3. Une première année de mise en oeuvre très chaotique, pointée par la commission dès le printemps 2021

Pour sa première année de mise en oeuvre, la réforme s'est heurtée à un double obstacle : la complexité de son architecture et le contexte de crise sanitaire qui a fortement perturbé le fonctionnement des universités.

Alertée par les nombreux dysfonctionnements remontant du terrain et le désarroi exprimé par les étudiants et leurs familles, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a décidé, dès avril 2021, de lancer une mission d'information « flash » afin de dresser un état des lieux de la situation et de formuler des recommandations en vue de l'améliorer.

À l'issue des auditions qu'elle a menées avec l'ensemble des parties prenantes, la rapporteure dresse un constat sévère5(*) : malgré de bons fondamentaux, la réforme a été trop vite appliquée, insuffisamment préparée et mal pilotée par le ministère de l'enseignement supérieur. Elle pointe en particulier :

- des carences dans la communication à l'égard des étudiants et des acteurs universitaires ;

- un manque de transparence sur les modalités de sélection pour le passage en MMOP et sur le nombre de places disponibles dans chacune des filières ;

- un défaut d'anticipation et de cadrage de la part du ministère de l'enseignement supérieur ;

- une très grande hétérogénéité dans le déploiement du dispositif, la souplesse du cadre réglementaire ayant laissé la latitude aux universités de choisir leur propre modèle et donc de s'investir plus ou moins pleinement dans la mise en oeuvre des LAS ;

- l'inadéquation des moyens financiers consacrés eu égard aux ambitions de la réforme.

Appelant le ministère à rapidement rectifier le tir, la rapporteure formule plusieurs recommandations visant, d'une part, à prendre des mesures exceptionnelles en faveur des étudiants ayant essuyé les plâtres de cette première année, d'autre part, à mettre en oeuvre les correctifs nécessaires en termes de communication et de pilotage en vue de la rentrée universitaire 2021-2022.

C'est notamment sur son rapport d'information, publié le 12 mai 2021, que le Gouvernement s'est appuyé pour mettre en oeuvre plusieurs mesures correctives au bénéfice des étudiants de la première promotion PASS-LAS, parmi lesquelles l'augmentation de la part des places en filières MMOP pouvant être réaffectées d'un parcours de formation à l'autre (principe de fongibilité des places), l'organisation systématique de sessions de rattrapage ou la continuité du choix disciplinaire entre la première année et la deuxième année de LAS.

Constatant par ailleurs que les universités qui se sont le mieux appropriées la réforme sont principalement celles qui en avaient été préfiguratrices, comme l'Université d'Angers ou l'Université Paris-Cité , ainsi que celles ayant opté pour un modèle tout LAS, comme l'Université de Caen ou l'Université de Strasbourg, la rapporteure pose, dès 2021, la question du maintien, à terme, du double dispositif PASS-LAS et d'un possible basculement progressif vers une voie d'accès unique.

B. APRÈS CINQ ANNÉES DE DÉPLOIEMENT, UNE RÉFORME DONT LES RÉSULTATS NE SONT PAS À LA HAUTEUR DES ATTENTES

1. En 2022, un nouvel appel de la commission à rectifier le tir face aux dysfonctionnements persistants

Comme elle s'y était engagée au printemps 2021, la commission a, moins d'un an plus tard, poursuivi son travail de contrôle en menant une deuxième mission d'information sur la réforme PASS-LAS.

Dans son rapport publié le 29 mars 20226(*), la rapporteure constate que la deuxième année de mise en oeuvre s'est déroulée dans un climat globalement plus apaisé et que le nouveau dispositif a fait l'objet d'une meilleure appropriation générale. Elle s'inquiète cependant de la persistance de nombreuses difficultés et du maintien d'une très grande hétérogénéité de déploiement sur le territoire.

En dépit d'un pilotage plus serré de la part du ministère, notamment grâce à la mise en place d'un comité national de suivi de la réforme, plusieurs dysfonctionnements déjà relevés la première année perdurent, tandis que de nouveaux sont apparus :

- une communication et une transparence encore insatisfaisantes de la part de certaines universités ;

- de grandes disparités de situations entre universités tant en matière de contenu pédagogique, de modalités d'évaluation, de dialogue interdisciplinaire que d'accompagnement des étudiants, venant confirmer le constat déjà dressé en 2021 selon lequel il y a autant de déclinaisons de la réforme que d'universités ;

- des différences de niveau parfois importantes entre les étudiants admis en MMOP selon la voie de formation suivie en première année.

Au regard de ce bilan certes en amélioration, mais encore très insuffisant, la rapporteure formule dix axes de recommandations pour corriger les effets négatifs de la réforme.

- Axe n°1 : Redoubler d'efforts en matière d'information et de communication à destination des lycéens et des étudiants.

- Axe n°2 : Renforcer les dispositifs d'accompagnement pédagogique des étudiants.

- Axe n°3 : Poursuivre l'adaptation des programmes pédagogiques.

- Axe n°4 : Mieux informer et préparer les étudiants aux épreuves orales, assurer un minimum d'harmonisation de leur contenu et de leurs modalités d'évaluation.

- Axe n°5 : Améliorer la qualité de l'orientation et garantir l'effectivité du droit à la poursuite d'études.

- Axe n°6 : Mieux prendre en compte les besoins des territoires dans la définition des capacités d'accueil.

- Axe n°7 : Adapter les textes réglementaires pour mieux tenir compte de la réalité du terrain.

- Axe n°8 : Mesurer les effets de la réforme en termes de réussite des étudiants et de diversification des profils.

- Axe n°9 : S'interroger sur la pertinence du maintien, à terme, du système bicéphale PASS-LAS.

- Axe n°10 : Préparer la transition vers les deuxième et troisième cycles des études en santé et financer la réforme à hauteur des besoins.

2. En 2024, une évaluation de la Cour des Comptes qui confirme et étaye le diagnostic posé par la commission

Saisie en mars 2024 par la commission des affaires sociales du Sénat d'une demande d'enquête sur la réforme de l'accès aux études de santé, la Cour des comptes a remis son rapport en décembre 2024 7(*). Ses principaux constats corroborent ceux précédemment dressés par la rapporteure de la commission de la culture, en particulier :

- l'insuffisance du pilotage et le défaut d'anticipation par le ministère de l'enseignement supérieur ;

- l'hétérogénéité du déploiement du nouveau dispositif entre les universités ;

- l'inadéquation des moyens financiers débloqués et le manque de visibilité pluriannuelle ;

- le défaut d'appropriation de la réforme au sein des universités ;

- l'illisibilité du double dispositif pour les étudiants, couplée à un manque d'information et de communication ;

- les lacunes de l'orientation des lycéens et le manque de coordination avec le ministère de l'éducation nationale.

Au-delà de ce diagnostic partagé, l'enquête de la Cour des comptes vient apporter un éclairage supplémentaire sur le bilan de la réforme PASS-LAS au regard des objectifs qui ont présidé à son élaboration.

• En matière de réussite des étudiants, mesurée comme leur capacité à progresser dans leur cursus et à intégrer MMOP en un an de préparation, la Cour note une légère amélioration globale. Ainsi, un an après leur première année d'accès aux études de santé, les étudiants sont plus nombreux à être admis en MMOP qu'avant la réforme (+ 7 points en 2022 par rapport à 2019). La progression dans les études est plus significative pour ceux admis dans une formation hors MMOP (+ 25 points entre 2019 et 2022), notamment en deuxième année de LAS. En outre, deux ans après leur année d'accès santé, 63% des étudiants ont perdu une année d'étude contre 79 % avant la réforme.

Cette amélioration générale masque toutefois d'importantes disparités :

- entre les voies d'accès (PASS et LAS) : les étudiants en PASS poursuivent davantage en MMOP et ceux en LAS davantage hors de MMOP. En effet, le taux d'accès des nouveaux bacheliers en MMOP est deux fois supérieur après une année de PASS qu'après une année de LAS et, à l'inverse, le taux de poursuite d'étude en dehors de MMOP est plus important en LAS (33 %) qu'en PASS (26 %), confirmant le constat d'une moindre bonne préparation des étudiants de LAS à la poursuite des études en santé ;

- entre les modèles d'organisation des universités : celles sans composante santé, mais qui ont mis en place des parcours LAS, offrent des taux d'accès en MMOP très faibles comparativement aux universités dotées d'une composante santé. Quant aux universités ayant opté pour un modèle « tout LAS », elles offrent aux nouveaux bacheliers un bon taux d'accès en MMOP (24 %) tout en maintenant un taux élevé de poursuite hors MMOP (33 %) ;

- selon les disciplines suivies en dehors des enseignements de santé : les taux d'accès moyens en MMOP varient beaucoup entre les mineures disciplinaires en PASS et les majeures disciplinaires en LAS. Ainsi, seuls 5 % des étudiants en LAS 1 en droit ont accédé aux filières MMOP en 2022 alors qu'ils étaient 24 % en LAS psychologie. En PASS, les étudiants de la filière sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) ont obtenu le meilleur taux d'accès à MMOP (34 %) et ceux en droit ont obtenu le moins bon (14 %).

Par ailleurs, la réforme n'a pas permis d'enrayer le départ d'étudiants français vers d'autres pays pour se former aux études de santé. Selon le sondage réalisé par la Cour, environ 10% des étudiants n'ayant pas accédé en MMOP poursuivent des études à l'étranger, notamment en Espagne, Roumanie, Belgique et au Portugal.

• S'agissant de la diversification des profils, objectif « mal spécifié et peu précis » selon la Cour, le constat d'échec est sans appel. Les profils des étudiants admis en MMOP sont, avant et après la réforme, globalement similaires ; une légère tendance à l'homogénéisation est même observée. Sur les plans académique et sociologique, la diversification est très peu perceptible. Sur le plan géographique, l'évolution est très légèrement plus visible, du fait de l'ouverture de LAS dans des universités de disposant pas de composante santé et implantées dans des territoires périurbains ou ruraux. Cependant, les conditions d'études dans ces universités offrent peu de chance d'accéder en MMOP faute d'un suivi pédagogique adéquat.

• Concernant les effectifs de professionnels de santé à former en fonction des besoins des territoires, le nouveau dispositif de détermination des capacités d'accueil des universités (numerus apertus) ne convainc pas. Trop complexe, reposant sur des moyens limités, manquant de cadrage interministériel, il ne permet pas en l'état de planifier de manière satisfaisante les besoins.

Qui plus est, si le nombre d'admis en MMOP sur les trois premières années de la réforme a augmenté par rapport à l'année précédente pour les filières médecine (+ 18%) et odontologie (+ 14%), les nouvelles voies d'accès n'ont, à ce stade, pas permis de remédier à la perte d'attractivité des filières pharmacie (- 6 %) et maïeutique (- 4 %), qui continuent d'enregistrer un nombre important de places vacantes. À cela s'ajoutent des disparités persistantes dans la répartition des places en médecine entre les régions et entre les universités.

***

Au vu du bilan très mitigé de la réforme en matière de réussite étudiante et de diversification des profils, des importantes difficultés organisationnelles qu'elle a engendrées, des disparités qu'elle a accentuées entre universités, des nombreuses insatisfactions qu'elle a suscitées chez les étudiants en termes de lisibilité, de transparence et d'égalité de traitement, la rapporteure estime que le maintien du dispositif en son état n'est plus tenable.

II. UNE PROPOSITION DE LOI D'INITIATIVE SÉNATORIALE POUR RÉFORMER LA RÉFORME DE L'ACCÈS AUX ÉTUDES DE SANTÉ

A. LES DIFFÉRENTS SCÉNARIOS D'ÉVOLUTION DU DISPOSITIF PASS-LAS

Comme l'explique la Cour des comptes dans son enquête8(*), quatre scénarios sont envisageables pour faire évoluer le dispositif PASS-LAS. Ils sont présentés ci-dessous par ordre croissant de pertinence et de faisabilité.

Un retour à la PACES est le scénario le moins probable tant le rejet de ce modèle fait l'objet d'un large consensus. Il est aussi le moins souhaitable, car il reviendrait à avoir mené une réforme sur plusieurs années « pour rien ».

La mise en place d'un accès direct en MMOP après le baccalauréat est un scénario plus ambitieux, qui consisterait à sélectionner les lycéens à partir de leur dossier Parcoursup ou d'une épreuve nationale préparée pendant l'année de Terminale. Ce système totalement novateur, qui correspond au mode de fonctionnement adopté par plusieurs pays européens, présenterait l'avantage de la simplicité et de la lisibilité, mais il ferait courir le risque d'une homogénéisation des profils et d'une iniquité de préparation entre les lycéens. Aussi, la Cour le juge-t-elle trop radical et peu réaliste.

La généralisation du modèle « tout LAS » permettrait, à l'inverse des deux précédents scénarios, de tirer profit de ce qui a été mis en place par la réforme PASS-LAS pour ne la centrer à l'avenir que sur les seules licences, ce qui correspondrait au schéma initialement envisagé en 2019. Cette généralisation des LAS permettrait à la fois d'homogénéiser les conditions d'études du fait de l'existence d'une unique voie d'accès et d'assurer une certaine progression dans les études, les LAS ayant montré leur capacité à permettre l'admission d'étudiants en MMOP et, en cas d'échec, à poursuivre leur parcours en deuxième année de licence.

La Cour estime cependant que ce modèle ne résoudrait pas l'ensemble des difficultés du système actuel. La simplicité et la lisibilité d'un dispositif « tout LAS » ne sont qu'apparentes, les LAS ayant été développées de manière très disparate d'une université à l'autre. Cette hétérogénéité rend difficile le choix des lycéens et accentue les inégalités face à leur orientation. En outre, les résultats du modèle « tout LAS » en matière de diversification des profils ne sont pas meilleurs que ceux du double modèle PASS et LAS. En termes de réussite, si les LAS permettent une certaine progression dans les études, elles se caractérisent aussi par un moindre taux d'accès en MMOP que les PASS et par un taux de redoublement plus significatif.

Qui plus est, le surcoût d'un tel scénario, chiffré à 42 M€ minimum par la Cour, n'apparaît pas soutenable dans le contexte budgétaire actuel.

Par ailleurs, une généralisation des LAS se heurterait, comme en 2019, à un défaut d'adhésion voire à un rejet de la part de certains responsables de composantes santé, qui auraient le sentiment de perdre la main sur l'accès aux études de santé.

L'instauration d'une voie unique et commune d'accès constitue le quatrième et dernier scénario envisageable. Cette « voie médiane », selon l'expression de la Cour, s'appuierait sur la création d'une première année de licence générale et scientifique donnant accès aux études de santé. Composée majoritairement d'enseignements en santé, cette première année de licence fonctionnerait comme un portail donnant accès, en fonction des choix des étudiants et de leurs résultats académiques, à l'ensemble des formations MMOP, aux autres formations en santé, aux licences santé (lorsque celles-ci ont été mises en place) ainsi qu'à des licences hors santé.

Considéré par la Cour comme le scénario le plus « réaliste » et le plus « viable », c'est sur celui-ci que se fonde la présente proposition de loi.

B. LA SOLUTION PROPOSÉE : LA SUPPRESSION DE LA COEXISTENCE DES PARCOURS PASS ET LAS AU PROFIT DE LA MISE EN PLACE D'UNE VOIE D'ACCÈS UNIQUE

1. L'instauration d'une première année de licence commune, comportant une majorité d'enseignements en santé

L'article 1er de la proposition de loi entend refondre le dispositif PASS-LAS en une voie unique d'accès correspondant à une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur et permettant l'obtention d'un diplôme national de licence (alinéas 11 et 12).

La première année de cette formation s'apparenterait, comme dans le scénario envisagé par la Cour des comptes, à une première année de licence générale et scientifique donnant accès, d'un côté, aux filières santé MMOP, de l'autre, à une deuxième année de licence. En ce sens, cette voie unique conserve le principe de progression dans les études - souvent qualifié de « marche en avant » - qui a présidé à l'élaboration de la réforme PASS-LAS.

L'article 1er prévoit que la première année de cette nouvelle formation comporte une majorité d'enseignements relevant du domaine de la santé (alinéa 21), sans toutefois préciser cette part majoritaire. Dans le scénario envisagé par la Cour des comptes, celle-ci pourrait correspondre à 45 ou 50 ECTS, les enseignements hors santé représentant 10 à 15 ECTS.

Lors de son audition, la direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche (DGESIP) a informé la rapporteure qu'un modèle unique de voie d'accès aux études de santé est actuellement en concertation avec les acteurs universitaires. Son principal point de divergence avec le dispositif proposé par le présent texte concerne la part accordée aux enseignements en santé. Dans le schéma envisagé par le ministère de l'enseignement supérieur, le bloc d'enseignements en santé et le bloc d'enseignements « hors santé » ont en effet un poids équivalent. Selon le ministère, cette répartition équilibrée est jugée fondamentale pour concilier les objectifs de réussite académique et de poursuite dans les études. Elle serait également exigée par les responsables de licences « hors santé » qui n'accepteraient pas que leurs disciplines « pèsent » moins que les disciplines relevant de la santé.

2. L'encadrement, au niveau national, du bloc disciplinaire « hors santé » de cette première année de licence commune

L'article 1er met en place un cadrage national de cette première année de licence commune en prévoyant la fixation, par arrêté, d'une liste de disciplines pouvant y être enseignées à côté des enseignements en santé, dans le respect de critères fixés par décret en Conseil d'État (alinéa 21).

Cette disposition est destinée à corriger « l'éparpillement » disciplinaire résultant de la grande diversité des LAS mises en place par les universités. L'ouverture à des disciplines parfois très éloignées du domaine de la santé était censée servir l'objectif de diversification académique des profils, mais, dans les faits, elle a pu s'avérer contreproductive en termes de poursuite d'études et de perspectives de réorientation.

Recommandé par la Cour des comptes, ce resserrement du champ disciplinaire hors santé doit conduite à s'interroger sur les disciplines dont l'apprentissage apporterait des compétences utiles aux futurs professionnels de santé - à ce titre, la rapporteure souligne que si les matières scientifiques sont évidemment importantes, il convient de ne pas méconnaître l'apport d'autres disciplines comme le droit ou l'économie - et permettrait la poursuite d'études en cas d'échec à l'admission en MMOP.

Le ministère de l'enseignement supérieur a indiqué à la rapporteure que ce sujet faisait partie des points en cours de concertation avec les acteurs universitaires.

3. L'organisation de cette voie unique d'accès aux études de santé dans chaque département

L'article 1er prévoit l'organisation par les universités de cette première année de licence commune dans chaque département, renvoyant la détermination de ses modalités à un décret en Conseil d'État (alinéa 22).

Cette départementalisation de l'offre de formation a pour objectif de permettre un accès plus équitable aux études de santé et d'encourager un recrutement de proximité, notamment en faveur des étudiants issus de territoires ruraux pour lesquels la probabilité de s'installer dans ces territoires et d'y exercer en soins primaires est plus forte que pour des étudiants qui n'en sont pas originaires.

L'ouverture de LAS dans des universités dépourvues de composante santé et généralement situées dans de petites villes permettant un accès facilité à un public géographiquement plus éloigné et socialement plus diversifié poursuivait déjà cet objectif de diversification géographique et sociale. Comme le montre la Cour des comptes, ces formations ont bien permis d'accueillir une proportion plus importante d'étudiants ruraux, mais elles offrent des taux d'accès en MMOP très faibles compte tenu des conditions d'études proposées, ce qui limite très nettement leur intérêt.

Si la rapporteure partage les objectifs qui sous-tendent cette départementalisation de l'accès aux études de santé, elle estime qu'une telle organisation à l'échelle de chaque territoire pose question quant à sa pertinence et sa faisabilité.

La départementalisation en Île-de-France n'a, par exemple, pas beaucoup de sens, comme l'a fait valoir le doyen de la faculté de santé de l'Université Paris Cité en audition. Seuls deux départements franciliens ne sont pas couverts par un accès aux études de santé, le Val-d'Oise et la Seine-et-Marne ; les étudiants qui en sont originaires peuvent facilement suivre leurs cursus dans les départements franciliens limitrophes.

Surtout, cette départementalisation suppose des moyens dédiés pour garantir une formation de qualité aux étudiants. À défaut, elle risque de se traduire par une dilution des moyens existants et par des conditions d'études insatisfaisantes.

Ce sujet fait également partie des discussions en cours avec les acteurs universitaires. Selon les informations recueillies par la rapporteure, le ministère leur a présenté trois options de mise en oeuvre d'une telle organisation départementale :

- l'adossement de la voie unique à une formation de licence déjà existante dans une université ou l'une de ses antennes ;

- la création d'une voie unique sous la forme d'une formation à distance, en s'appuyant sur le dispositif de « campus connecté » ;

- l'accueil de la voie unique par les instituts de formations en soins infirmiers (IFSI) qui disposent d'un bon maillage territorial.

4. L'inclusion de la masso-kinésithérapie aux formations MMOP

L'article 1er inclut explicitement la masso-kinésithérapie dans les dispositions régissant l'accès aux études de santé, aujourd'hui applicables aux seules formations MMOP.

Dans les faits, l'accès aux études de kinésithérapie par les voies PASS et LAS est d'ores et déjà possible. Il n'existe cependant pas d'obligation d'épreuves de second groupe (oraux) comme pour l'accès en MMOP. Par ailleurs, l'accès en kinésithérapie est possible par d'autres voies comme les licences de science et de STAPS.

Globalement plébiscitée, cette intégration « officielle » de la filière kinésithérapie aux formations MMOP a, pour la rapporteure, le mérite de la clarté tout en participant d'une approche systémique des métiers de la santé.

III. UNE REFONTE DU DISPOSITIF PASS-LAS SOUTENUE PAR LA COMMISSION QUI APPELLE NÉANMOINS À LA VIGILANCE SUR PLUSIEURS POINTS

A. UNE SIMPLIFICATION ET UNE CLARIFICATION INDISPENSABLES DE L'ACCÈS AUX ÉTUDES DE SANTÉ

Cinq ans après l'entrée en vigueur de la réforme de l'accès aux études de santé, le constat est sans appel et largement partagé : le système PASS-LAS est trop complexe et difficilement lisible pour l'ensemble des acteurs concernés (lycéens, étudiants, parents, enseignants, administratifs...), expliquant la charge anxiogène qui lui est souvent associée. Il est aussi source d'iniquité du fait de l'hétérogénéité des situations qu'il a contribué à créer.

Cet échec de la réforme en termes d'acceptabilité et d'appropriation se double d'un bilan très modeste s'agissant de ses deux principaux objectifs, l'amélioration de la réussite étudiante et la diversification des profils.

Au vu de ces éléments, la commission estime qu'un maintien, en l'état, de l'organisation actuelle de l'accès aux études de santé n'est pas viable tant pour une raison d'efficacité que de légitimité. Dans la continuité de la position qu'elle a défendue en 2021 et 2022 à l'occasion de ses deux travaux de contrôle sur la réforme PASS-LAS, elle juge indispensable de simplifier et de rendre intelligible l'accès aux études de santé, ainsi que de renforcer le cadrage national du dispositif.

La voie d'accès unique et commune aux études de médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie, telle que proposée par le présent texte, répond à ces exigences, moyennant plusieurs points de vigilance sur les modalités de sa mise en oeuvre.

B. UNE NOUVELLE FORMULE À LAQUELLE LES UNIVERSITÉS DOIVENT POUVOIR SE PRÉPARER DANS DE BONNES CONDITIONS

Le premier point de vigilance de la commission porte sur la date d'entrée en vigueur de la nouvelle réforme.

Compte tenu du coût organisationnel qu'a représenté le déploiement de la réforme PASS-LAS pour les équipes pédagogiques et administratives des universités, il serait déraisonnable de leur demander d'être prêtes à mettre en place la voie unique d'accès aux études de santé pour la rentrée universitaire 2026, c'est-à-dire dans moins d'un an.

Qui plus est, les universités ont déjà préparé l'édition 2026 de Parcoursup, en définissant leurs capacités d'accueil, leurs attendus locaux et leurs critères généraux d'évaluation.

Pour ces raisons, la commission a, sur proposition de sa rapporteure, adopté un amendement fixant la date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif d'accès aux études de santé au plus tard au 1er septembre 2027.

C. UN CADRAGE NATIONAL NÉCESSAIRE DANS LE RESPECT DE L'AUTONOMIE DES UNIVERSITÉS

Le deuxième point de vigilance de la commission concerne le cadrage national du nouveau dispositif par le ministère de l'enseignement supérieur.

Elle considère que des leçons doivent être tirées de la réforme de 2019, dont le cadre réglementaire particulièrement souple et l'insuffisance initiale de pilotage ministériel expliquent l'hétérogénéité des situations entre les établissements et l'iniquité ressentie par les étudiants.

Dans le respect de l'autonomie des universités, la commission appelle donc à un renforcement du cadrage national par le ministère, en passant par la voie réglementaire ou infra-réglementaire.

La proposition de loi prévoit d'ores et déjà un cadrage plus serré concernant la liste des disciplines hors santé pouvant être enseignées dans la nouvelle première année de licence commune. La commission estime que ce cadrage devrait aussi porter sur les enseignements en santé afin de définir, au niveau national, un socle de connaissances et d'objectifs pédagogiques commun aux filières MMOPK. Cette idée de socle commun en santé avait déjà été avancée au moment de la réforme de 2019, mais sans aboutir à une solution concrète.

Un cadrage national plus strict lui semble aussi nécessaire pour les épreuves orales, dont les modalités de mise en oeuvre ont été très variables d'une université à l'autre, ayant suscité de vives réactions de la part des étudiants et ayant fait l'objet de nombreux recours dont l'un a conduit à une décision du Conseil d'État9(*).

Un autre besoin d'harmonisation identifié par la commission concerne les modalités d'interclassement, elles aussi trop hétérogènes et souvent incompréhensibles pour une majorité d'étudiants et de personnels des universités. Comme le recommande la Cour des comptes, une formule unique (ou à défaut un ensemble réduit de propositions) pourrait être définie au niveau national.

D. DES PASSERELLES À RENFORCER ET À ÉLARGIR POUR DIVERSIFIER LES PROFILS

Le troisième point de vigilance de la commission concerne la procédure « passerelle » existant entre certaines formations paramédicales et les filières MMOP, dont elle souligne la pertinence à la fois pour encourager la diversification des profils académiques et pour favoriser une approche systémique des métiers de la santé.

Permettant actuellement à des étudiants principalement en formation paramédicale titulaires d'un diplôme de master d'accéder directement en deuxième ou troisième année de MMOP10(*), ces passerelles sont plébiscitées par l'ensemble des acteurs qui y voient une source pertinente d'enrichissement et d'ouverture aussi bien pour les étudiants concernés que pour les étudiants des formations « accueillantes ». Elles pourraient être renforcées en augmentant la part d'étudiants qui en sont issus, actuellement encadrée au niveau réglementaire11(*), voire élargies à d'autres formations, y compris des formations du premier cycle.

Dans le cadre de la concertation en cours avec les acteurs universitaires, la commission appelle le ministère à mettre le sujet des passerelles en discussion.

E. UN TUTORAT ÉTUDIANT À CONFORTER

Le quatrième point de vigilance de la commission a trait au tutorat étudiant qui joue un rôle central dans la préparation aux études de santé et dans la poursuite de l'objectif de diversification sociale.

Cet accompagnement pédagogique par les pairs se voit concurrencer par une offre privée de préparation, certes pas nouvelle (les boîtes à « bachotage » étaient déjà très décriées sous le régime de la PACES), mais ayant la réputation tenace d'être indispensable et recourant à des techniques commerciales de plus en plus virulentes.

Au titre de leur mission de promotion de l'égalité des chances, la commission encourage les universités à mener une politique active en faveur du tutorat étudiant, passant par le renforcement de sa visibilité et sa meilleure reconnaissance dans le parcours académique.

F. UNE ARTICULATION AVEC LA RÉFORME DU LYCÉE À TRAVAILLER

Le cinquième et dernier point de vigilance de la commission porte sur l'articulation entre la réforme de l'accès aux études de santé et celle du lycée, les deux étant intimement liées.

Déjà en 2021 et 2022, la commission avait relevé une mauvaise coordination entre le dispositif PASS-LAS et Parcoursup, et pointé les carences en matière d'information et d'orientation des lycéens sur les nouvelles modalités d'accès aux études de santé.

Au-delà des adaptations qu'elle nécessitera en matière d'information et d'orientation des lycéens, la mise en place d'une voie unique d'accès aux études de santé aura aussi des conséquences sur leurs choix disciplinaires. Aussi, la commission juge indispensable qu'un travail conjoint du ministère de l'enseignement supérieur et du ministère de l'éducation nationale soit mené pour articuler réforme du lycée et réforme de l'accès aux études de santé.

EXAMEN EN COMMISSION

MERCREDI 15 OCTOBRE 2025

_________

M. Laurent Lafon, président. - Mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui le rapport de Sonia de La Provôté sur la proposition de loi n° 868 (2024-2025) relative aux formations en santé.

Je vous précise que ce texte, renvoyé à la commission des affaires sociales, sera discuté en séance publique à compter du lundi 20 octobre prochain.

Nous allons prendre connaissance avec beaucoup d'intérêt, ma chère collègue, de votre analyse et de vos propositions sur ce texte. Après votre intervention liminaire, j'ouvrirai bien entendu la discussion générale en donnant d'abord la parole à un représentant par groupe. Nous examinerons ensuite l'amendement proposé par notre rapporteure.

Mme Sonia de La Provôté, rapporteure pour avis. - Monsieur le président, mes chers collègues, c'est le troisième rapport que je vous présente en cinq ans sur l'accès aux études de santé, preuve de l'intérêt que notre commission porte à ce sujet.

En 2021, vous m'aviez confié une mission d'information « flash » pour évaluer la première année de mise en oeuvre de la réforme du parcours d'accès spécifique santé (Pass) et de la licence « accès santé » (LAS). Les remontées du terrain faisaient état de nombreux dysfonctionnements et d'un profond désarroi des étudiants et de leurs familles face à un système difficilement compréhensible et peu transparent. J'étais arrivée à la conclusion qu'en dépit d'objectifs pertinents, la réforme avait été insuffisamment préparée, trop vite appliquée et mal pilotée par le ministère de l'enseignement supérieur. Celui-ci s'est d'ailleurs appuyé sur notre rapport pour prendre, quelques semaines plus tard, des mesures exceptionnelles en faveur des étudiants ayant essuyé les plâtres de cette première année particulièrement chaotique, et mettre en oeuvre certains correctifs en matière de pilotage.

Comme nous nous y étions engagés, notre travail de contrôle s'est poursuivi en 2022. Au terme de cette seconde mission « flash », j'ai dressé le constat d'une meilleure appropriation générale de la réforme, dont la deuxième année de mise en oeuvre s'est déroulée dans un climat plus apaisé. J'ai néanmoins pointé la persistance de trop nombreuses difficultés, notamment la très grande hétérogénéité de son déploiement selon les universités.

Deux ans plus tard, en 2024, la Cour des comptes, saisie par nos collègues de la commission des affaires sociales, a procédé à son tour à une évaluation de la réforme, qui a confirmé le diagnostic de notre commission. « Pilotage insuffisant » ; « déploiement hétérogène » ; « défaut d'appropriation » ; « illisibilité du dispositif » ; « inadéquation des moyens financiers » : tels sont les principaux constats de la Cour.

Au-delà de ce diagnostic partagé, cette évaluation de la réforme Pass-LAS apporte un éclairage supplémentaire très intéressant sur son bilan au regard des objectifs qui ont présidé à son élaboration. Je vous le résume brièvement, car il permet de comprendre la genèse de la proposition de loi dont nous nous sommes saisis pour avis.

La réussite des étudiants, entendue comme leur capacité à progresser dans leurs cursus et à intégrer en un an les filières de médecine, de maïeutique, d'odontologie et de pharmacie (MMOP), s'est globalement améliorée, mais de façon trop limitée. Deux ans après leur année d'accès santé, 63 % des étudiants ont « perdu » une année d'étude, contre 79 % avant la réforme. Cette progression cache cependant d'importantes différences entre les taux d'accès en MMOP selon la voie choisie - les étudiants de Pass sont beaucoup plus nombreux à réussir que ceux de LAS -, le modèle retenu par l'université - les universités sans composante santé présentent des taux d'accès très faibles - et le choix des disciplines « hors santé » suivies. En outre, la réforme n'a pas permis d'enrayer le départ d'étudiants français vers d'autres pays européens pour entreprendre des études de santé.

Quant à la diversification tant attendue des profils des étudiants admis en MMOP, objectif « mal spécifié et peu précis » selon la Cour, elle ne s'est pas produite. Sur les plans académique et social, la diversification est très peu perceptible. Sur le plan géographique, l'évolution est légèrement plus visible du fait de l'ouverture de LAS dans de petites universités, accessibles à des populations rurales et plus défavorisées ; les chances d'accès en MMOP y sont cependant très faibles.

Au final, ce bilan très mitigé peine à justifier le coût organisationnel, humain et financier d'une réforme dont nous avions, dès 2019, identifié les défauts de conception.

Voilà qui nous amène à cette initiative législative de notre collègue Corinne Imbert et de plusieurs de ses collègues de la commission des affaires sociales.

Je précise d'emblée que ce texte ne traite pas seulement de l'accès aux études de santé ; il aborde également l'organisation territoriale du troisième cycle de médecine au regard des besoins de santé identifiés. Compte tenu de l'antériorité de notre commission sur la question de l'accès aux études de santé, l'avis que je vous propose de porter sur ce texte se concentre principalement sur les dispositions relatives au premier cycle.

Sur cet aspect, la proposition de loi part du constat, aujourd'hui largement partagé, que le maintien en l'état du dispositif Pass-LAS n'est ni viable ni souhaitable. Le scénario d'évolution proposé est très proche de celui que la Cour des comptes recommande. Il repose sur la création d'une voie unique d'accès aux études de santé, qui n'est pas pour autant un retour à l'ancienne première année commune aux études de santé (Paces).

En effet, la voie unique proposée prend la forme d'une première année de licence donnant accès, d'un côté, aux filières santé, de l'autre, à une deuxième année de licence. Cette voie unique conserve donc le principe de progression dans les études - souvent qualifié de « marche en avant » - qui garde toute sa pertinence.

La proposition de loi prévoit également que cette première année comporte une majorité d'enseignements en santé. Cette part majoritaire, qui figure aussi dans le scénario de la Cour, fait débat entre les acteurs universitaires, certains estimant préférable d'accorder un poids équivalent aux enseignements en santé et aux enseignements « hors santé ». C'est aussi l'option privilégiée par le ministère qui - je l'ai appris au cours des auditions - a récemment lancé une concertation pour faire converger l'ensemble des parties prenantes vers un modèle unique de voie d'accès aux études de santé. J'en profite pour saluer cette démarche qui, je le rappelle, avait cruellement fait défaut en 2019.

Les disciplines « hors santé » enseignées au cours de cette première année de licence font l'objet d'un encadrement au niveau national, la proposition de loi renvoyant au pouvoir réglementaire le soin d'en fixer la liste. Cette mesure est destinée à corriger l'excessive ouverture disciplinaire des LAS, qui n'a pas donné les résultats escomptés en termes de diversification académique. Ce cadrage national, qui me paraît tout à fait pertinent, doit conduire à s'interroger sur les disciplines susceptibles d'apporter des compétences utiles aux futurs professionnels de santé, et dont le suivi peut permettre la poursuite d'études en cas d'échec à l'admission en filières de santé.

De manière plus problématique, la proposition de loi pose le principe selon lequel cette première année de licence commune devra être organisée dans chaque département. Certes, cette disposition part d'une bonne intention - permettre un accès plus équitable aux études de santé, notamment pour les étudiants issus de territoires ruraux -, mais sa pertinence et sa faisabilité à l'échelle de chaque département posent question, surtout si elle est mise en oeuvre à moyens constants. Il ne faudrait en effet pas qu'elle aboutisse à la création de cursus aux conditions d'études insatisfaisantes et inéquitables, avec, par exemple, des formations organisées entièrement à distance...

Enfin, la proposition de loi intègre la filière kinésithérapie aux quatre filières de santé déjà existantes. Dans les faits, l'accès en kinésithérapie par les voies préparant aux études de santé est déjà possible. Il sera désormais « officiel » dans le cadre de la voie unique proposée. Cette intégration, largement plébiscitée, a le mérite de la clarté, tout en participant d'une approche systémique des métiers de la santé.

Ces éléments explicatifs présentés, j'en viens à la position que notre commission pourrait défendre lors de l'examen de ce texte.

Cinq ans après l'entrée en vigueur de la réforme Pass-LAS, le constat est sans appel et quasi unanime : le système mis en place est trop complexe, difficilement lisible, anxiogène et inéquitable. Cet échec de la réforme du point de vue de son acceptabilité et de son appropriation se double d'un bilan très modeste s'agissant de ses deux principaux objectifs, l'amélioration de la réussite étudiante et la diversification des profils.

Au vu de ces éléments, une simplification et une clarification du dispositif, associées à un renforcement du cadrage national, me semblent indispensables. La voie d'accès unique proposée dans cette proposition de loi répond à ces trois exigences ; c'est pourquoi je vous propose de la soutenir.

Je souhaite néanmoins que notre commission appelle à la vigilance sur plusieurs points.

Premièrement, il faut prendre garde à la date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif envisagé. Compte tenu du coût organisationnel qu'a représenté le déploiement de la réforme Pass-LAS pour les universités, il serait déraisonnable de leur demander d'être prêtes à mettre en place la voie unique pour la rentrée universitaire 2026, c'est-à-dire dans moins d'un an.

Qui plus est, les universités ont déjà préparé l'édition 2026 de Parcoursup, en définissant leurs capacités d'accueil, leurs attendus locaux et leurs critères généraux d'évaluation.

Pour ces raisons, je vous proposerai un amendement fixant la date d'entrée en vigueur de la voie d'accès unique au plus tard à la rentrée universitaire 2027.

Deuxièmement, il importe selon moi que notre commission insiste à nouveau sur la nécessité d'un cadrage réglementaire national plus serré de part du ministère de l'enseignement supérieur. Ainsi, il est grand temps de définir, au niveau national, un socle de connaissances en santé commun pour l'accès en médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie rééducation (MMOPK) ; cette idée avait déjà été avancée en 2019, sans aboutir à une solution concrète. De même, un cadrage national me semble requis s'agissant des épreuves orales et des modalités d'interclassement, dont l'hétérogénéité n'est pas acceptable.

Troisièmement, la refonte du dispositif Pass-LAS pourrait être l'occasion de renforcer les passerelles qui existent entre certaines formations paramédicales et les filières de santé, dans un objectif de diversification académique des profils. Ayant fait leurs preuves, ces dispositifs pourraient être encouragés en augmentant la part d'étudiants qui en sont issus, part actuellement encadrée au niveau réglementaire ; ils pourraient même être élargis à d'autres formations, y compris de premier cycle.

Quatrièmement, cette réforme est aussi une occasion de rappeler l'importance du tutorat étudiant, qui joue un rôle central dans la préparation aux études de santé et dans la poursuite de l'objectif de diversification sociale. Cet accompagnement pédagogique par les pairs est concurrencé par une offre privée de préparation, qui n'est certes pas nouvelle, mais a la réputation, tenace, d'être indispensable et recourt à des techniques commerciales de plus en plus virulentes. Les universités doivent être incitées à mener une politique active en faveur du tutorat étudiant, ce qui passe par le renforcement de sa visibilité et sa meilleure reconnaissance dans le parcours académique.

Cinquièmement, nous devons réitérer notre appel à un travail conjoint du ministère de l'enseignement supérieur et du ministère de l'éducation nationale sur l'articulation entre la réforme de l'accès aux études de santé et la réforme du lycée. La mise en place d'une voie d'accès unique ne sera pas sans conséquence sur les choix disciplinaires faits au lycée, ce qui impliquera de redoubler d'efforts en matière d'information et d'orientation des lycéens.

Voilà, mes chers collègues, l'ensemble des éléments que je souhaitais porter à votre reconnaissance.

Vous l'aurez compris, je vous propose de donner un avis favorable à cette proposition de loi, sous réserve de l'adoption de l'amendement que je vais vous présenter dans quelques instants, et moyennant les points de vigilance que je viens de vous exposer.

M. David Ros. - On observe une continuité de réflexion et de vigilance de notre commission sur un sujet - l'accès aux études de santé - devenu de plus en plus complexe depuis la mise en oeuvre du dispositif Pass-LAS. La voie unique constitue, à mon sens, une solution pertinente. Je regrette toutefois que ce texte émane de la commission des affaires sociales et non de la nôtre. Il traite en effet de questions relatives à l'orientation dans l'enseignement supérieur, c'est-à-dire de nombreux aspects régulièrement abordés ici et qui ne sont pas nécessairement appréhendés de la même manière par la commission des affaires sociales.

Face à la réalité préoccupante des déserts médicaux, le cursus des études en santé doit être réorganisé dans sa globalité. Ce texte a le mérite d'attirer l'attention sur cette problématique ; néanmoins, la forme retenue et surtout l'orientation choisie ne me paraissent pas les plus appropriées.

En conséquence, nous voterons l'amendement, mais nous nous abstiendrons sur le texte.

M. Stéphane Piednoir. - Je félicite notre rapporteure pour le travail qu'elle a accompli sur cette proposition de loi, mais aussi, plus largement, pour l'ensemble des travaux de contrôle menés depuis le commencement de la réforme Pass-LAS. Son engagement a été constant, et de nombreux signaux d'alerte ont été émis au fil de ses rapports d'information. En déposant aujourd'hui une proposition de loi, le Sénat assume sa responsabilité : nous cherchons par là à corriger les travers de cette réforme, que nous avons à plusieurs reprises dénoncés.

Le diagnostic que vous formulez est déjà sévère ; je me permettrai un constat encore plus critique. La mise en oeuvre de cette réforme n'a pas enrayé les départs à l'étranger d'étudiants désireux de suivre une formation en santé ; elle n'a pas non plus atteint son objectif de diversification des profils. Cela révèle à la fois un défaut de conception et un manque de pilotage. J'ajouterai qu'elle a, dès son origine, reposé sur une erreur philosophique.

Souvenez-vous : nous n'étions pas nombreux, en 2019, à nous y opposer. Pour ma part, je n'y ai jamais adhéré, considérant qu'il s'agissait d'une faute que de créer des « mineures santé » associées à des licences, disons-le, parfois exotiques. Le seul objectif que doit poursuivre une formation en santé consiste à former des professionnels compétents. J'apprécie de discuter d'histoire médiévale avec mon médecin, mais ce n'est pas, a priori, l'objet de ma consultation !

L'ouverture excessive des LAS n'a pas atteint ses objectifs. En ouvrant la possibilité de suivre des licences « exotiques », on fait miroiter à certains étudiants des débouchés qu'ils n'ont ni le profil ni les aptitudes pour atteindre. L'accès à certaines formations exige des capacités spécifiques.

J'ai assisté à plusieurs auditions, notamment à celle du collectif Pass-LAS, constitué dès la mise en place de la réforme. Le tableau qu'il dresse de la situation est tout simplement catastrophique. Je vous invite, si vous en avez l'occasion, à écouter ces remontées du terrain : elles témoignent d'une véritable désorganisation.

Cette proposition de loi ne revient pas à la Paces - dispositif qui, à l'époque, aurait pu évoluer et s'adapter aux particularités territoriales -, mais instaure une voie unique. Elle vise à garantir aux étudiants une continuité dans le parcours d'études, même en cas d'échec en MMOP.

Je souscris à l'idée d'un cadrage national plus strict. Il paraît normal qu'une politique publique de formation des futurs médecins repose sur un référentiel national clair des compétences et des capacités à acquérir. L'harmonisation constitue, de ce point de vue, une garantie de qualité des formations sur l'ensemble du territoire.

Il faut également renforcer les passerelles : l'échec fait partie du parcours de formation, mais il importe d'offrir des voies de réorientation à ceux qui se sont engagés dans des cursus inadaptés.

Comme dans toute formation universitaire où il n'existe pas de sélection à l'entrée, la sélection intervient plus tard. Dans l'ancienne Paces, elle survenait au bout d'un ou deux redoublements. De toute façon, une sélection finit toujours par s'opérer. On peut laisser croire à un lycéen qu'il aura sa chance dans cette filière, mais l'échec fait partie du réel.

Enfin, un mot sur la réforme du lycée. La disparition de la filière scientifique - à laquelle je n'étais pas favorable - a conduit à une perte d'options scientifiques au lycée. Or les études de santé sont avant tout des études scientifiques. Souvenons-nous aussi du mot d'ordre de l'époque : il fallait former des médecins empathiques. C'est une belle intention ; un médecin sympathique, c'est agréable, mais ce n'est pas l'objectif premier lorsque l'on consulte un professionnel de santé.

Mme Monique de Marco. - Cinq ans après la mise en place de la réforme, un consensus s'est dégagé pour en souligner les limites. La présente proposition de loi vise à refondre le dispositif afin d'en corriger les dysfonctionnements.

Ce texte, déposé par notre collègue Corinne Imbert, reprend les principales recommandations de la Cour des comptes, ainsi que celles issues des nombreuses auditions menées auprès des acteurs de la filière. Ses principes nous paraissent tout à fait louables. Nous nous félicitons notamment de l'inclusion, dans le texte, de la création d'une antenne de première année santé dans chaque département, ainsi que des dispositions relatives à la formation des masseurs-kinésithérapeutes.

Cependant, il convient de rappeler que le principal goulot d'étranglement de la formation des professionnels de santé demeure d'ordre budgétaire. La question est également humaine : le nombre d'enseignants et de professionnels encadrants reste insuffisant. À moyens constants, les améliorations ne pourront donc intervenir qu'à la marge.

Nous compléterons peut-être, en séance, les principales propositions formulées, en défendant des amendements qui porteront notamment sur le financement des unités de formation et de recherche (UFR) de santé, afin de former un nombre suffisant de professionnels et ainsi de répondre aux besoins de la population tout en améliorant leurs conditions de travail.

Nous nous réjouissons également de la généralisation du tutorat public, accessible partout et pour tous. Nous souhaitons que les étudiants en santé soient rémunérés dès la première année de leurs études, sur le modèle des normaliens, afin de mettre un terme au tri social à l'entrée des formations.

Nous insistons, par ailleurs, sur la nécessité d'améliorer la santé mentale des étudiants, en luttant résolument contre le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles (VSS), ainsi que contre l'exploitation dont sont victimes les externes et les internes lors des stages, durant lesquels ils effectuent un nombre d'heures excessif pour une rémunération insuffisante.

Nous serons donc favorables à ce texte, tout en déposant des amendements en séance.

M. Pierre Ouzoulias. - Si le Gouvernement avait écouté le Sénat, nous ne connaîtrions pas la situation actuelle. Dès la première réforme, j'avais alerté nos collègues : il ne suffit pas de proclamer la fin du numerus clausus pour que le malade soit guéri !

Vous soulignez deux points absolument essentiels. Le premier concerne la nécessité d'une politique nationale. Or on observe aujourd'hui une tension entre cette exigence et la large autonomie accordée aux universités. Il faut parvenir à articuler les deux. On ne saurait accepter que chaque université, dans son coin, organise seule la régulation d'une profession : il s'agit bien de professions nationales, et cette dimension doit rester fondamentale.

Je partage pleinement votre analyse sur le maillage territorial. Nous retrouvons ici les thèmes que nous avons souvent développés au sein de notre commission : il faut se rappeler que l'université constitue un véritable instrument d'aménagement du territoire. C'est un point déterminant.

Néanmoins, les universités nous alertent aujourd'hui : leurs antennes sont sous-financées, très largement déficitaires, et si elles étaient contraintes demain de revenir à l'équilibre budgétaire, elles devraient purement et simplement les fermer. Il faut donc absolument réinvestir des moyens pour garantir la pérennité et la viabilité de ces antennes.

Cette proposition de loi comporte plusieurs dispositions positives. Cependant, toutes les professions de santé nous ont fait part de leurs inquiétudes. En tant que père d'une interne, je mesure la dureté de ces métiers : la situation appelle des réponses urgentes. Nous ne pouvons accepter que, dans notre pays, un ou deux internes se suicident chaque mois. Ce chiffre est monstrueux. On ne peut pas continuer à faire des internes la variable d'ajustement de l'hôpital. Il y a là un problème humain majeur.

Nous comprenons que l'ambition d'une proposition de loi ne saurait être systémique. Mais désormais, une réflexion nationale s'impose sur l'ensemble des professions de santé, sans oublier - j'y insiste - le quotidien des internes.

Faute de vision structurelle, nous nous abstiendrons sur cette proposition de loi.

M. Bernard Fialaire. - Il faut mettre un terme à un diktat qui a fait bien du mal à la santé : celui de la sélection fondée sur les matières scientifiques. Je rappelle que, pendant des générations, on a recruté les professionnels de santé, y compris les médecins à l'origine de grandes avancées scientifiques, parmi ceux qui avaient suivi ce que l'on appelait les humanités. On privilégiait alors les filières littéraires plutôt que les filières scientifiques pour former les médecins. Ce n'est pas si ancien : cela remonte à moins d'un siècle.

La médecine n'est pas une science : c'est un art d'assemblage de sciences qu'il faut savoir mobiliser. Redonner toute sa place à l'empathie, à la dimension humaine du soin, c'est aussi cela qui fait de bons médecins : des soignants proches de leurs patients, et non de simples chercheurs enfermés dans leurs laboratoires.

Il n'existe pas de « cerveaux mathématiques » ou de « cerveaux littéraires » : on peut tout à fait former de bons scientifiques à partir d'un parcours littéraire, à condition d'un engagement fort durant les études. Dans ma génération, plusieurs personnes issues des filières littéraires sont devenues d'excellents médecins et ont réussi les concours.

Mme Annick Billon. - Il importe de rappeler le contexte dans lequel nous débattons de ces questions : celui d'une difficulté croissante d'accès aux soins, qu'il s'agisse des territoires ruraux ou des zones très urbanisées.

Les propositions de notre rapporteure et de l'auteure du texte, Corinne Imbert, qui s'inspirent directement des recommandations de la Cour des comptes, vont dans le bon sens. Toutefois, la difficulté récurrente des textes successifs sur les études de santé réside dans les espoirs qu'ils suscitent : on en attend trop. En réalité, cette proposition de loi ne répondra pas immédiatement au problème de l'accès aux soins dans nos territoires. Elle améliorera sans doute l'accès aux études de santé, renforcera l'humanité et la place de l'empathie dans la formation, mais n'apportera pas de réponse immédiate à la pénurie de soignants. Aujourd'hui, la seule manière d'accéder aux soins, c'est encore de rester en bonne santé le plus longtemps possible !

Nous réclamons régulièrement, au Sénat, davantage de décentralisation ; or, sur cette question, il est essentiel de préserver un enseignement, des universités et des académies, animé par les mêmes objectifs et dispensant les mêmes formations. Attention donc à ne pas créer des études de médecine à plusieurs vitesses !

Nous voterons le rapport de notre collègue Sonia de La Provôté ainsi que l'amendement qu'elle nous propose.

Mme Sonia de La Provôté, rapporteure pour avis. - Je précise que la proposition de loi ne se limite pas à la question de l'accès aux études de santé : elle traite également du troisième cycle, puisqu'elle s'inscrit dans un travail global de la commission des affaires sociales. Elle aborde notamment la question de la régionalisation, c'est-à-dire la possibilité de régionaliser une partie des postes d'internat. Ce sujet fait débat, les avis sont partagés, mais il mérite d'être examiné.

La proposition de loi traite aussi du statut universitaire des maîtres de stage, qu'il s'agisse de la médecine, de la pharmacie ou de la kinésithérapie. Elle propose d'unifier ce statut, quelle que soit la filière. En somme, il s'agit d'un texte qui embrasse à la fois le début et le continuum de la formation.

S'agissant de la question de l'autonomie, sur laquelle plusieurs d'entre vous ont réagi, elle constitue, depuis le départ, le coeur du sujet : comment concilier autonomie des universités et cadrage national ? Le manque de cadrage national a conduit chaque université à interpréter la réforme à sa manière, si bien que nous avons abouti à autant de déclinaisons de la réforme que d'établissements. C'est pourquoi cette proposition de loi tend à instaurer un modèle unique. Malgré les rappels à l'ordre, les deux missions « flash », les concertations et les rencontres menées, l'hétérogénéité des modèles demeure. Il est donc temps de siffler la fin de la partie !

L'autonomie, c'est la liberté de fonctionnement, mais celle-ci ne peut justifier toutes les dérives. Certaines interprétations locales ont frôlé la maltraitance étudiante. Nous avons vu apparaître des dispositifs multiples, sans cohérence nationale. Il y a eu, au départ, un double défaut : un manque de concertation et une absence de volonté du ministère d'imposer un cadre clair aux universités.

Cette réforme exigeait pourtant une réelle interdisciplinarité : les composantes universitaires devaient coopérer, puisque toutes étaient concernées par le nouveau dispositif. Mais sa mise en oeuvre, en pleine crise sanitaire, n'a pas permis ces échanges. Peut-être aurait-il fallu la reporter d'un an pour laisser le temps à la concertation. Quoi qu'il en soit, la situation est aujourd'hui clarifiée, et c'est un point positif. Le ministère semble désormais décidé à s'en saisir.

La question du cadrage national concerne aussi les contenus. Dans le système actuel, les maquettes sont trop diverses d'un établissement à l'autre. Depuis le début, nous alertons sur ce point. Il est grand temps de fixer un socle commun de connaissances en santé, garantissant à tous une base solide pour accéder en MMOPK.

S'agissant des antennes universitaires dans les départements, la question du financement, soulevée à juste titre par Monique de Marco, demeure centrale. Les difficultés tiennent autant au manque de moyens qu'à la pénurie de locaux adaptés. En augmentant les besoins d'accueil, la départementalisation de la voie unique présente le risque d'un basculement vers des formations organisées à distance. Or cette première année nécessite des enseignements en présentiel. Si le principe de proximité est bon, sa mise en oeuvre pose donc question. Elle mérite un travail préparatoire approfondi ; ne reproduisons pas les erreurs commises lors de la précédente réforme.

Le tutorat public constitue l'un des acquis positifs de cette réforme. À l'époque de la Paces, les officines privées dominaient le paysage. Elles subsistent encore, profitant de la complexité du dispositif, mais le tutorat public s'est considérablement renforcé. Il représente un véritable facteur de réussite. Les tuteurs apportent clarté et soutien dans une réforme encore peu lisible. Il faut toutefois tenir compte du fait qu'ils ne peuvent se déplacer dans toutes les antennes.

Concernant les passerelles, nous y sommes naturellement favorables : la diversité des profils passe par elles.

Enfin, un mot sur l'empathie. Bernard Fialaire en a très bien évoqué les enjeux. Les humanités demeurent essentielles. L'empathie n'a peut-être pas la même efficacité qu'un traitement allopathique, mais elle fait partie intégrante du soin. Lorsqu'elle fait défaut, les patients sont moins bien pris en charge. Considérer qu'il s'agit d'un élément accessoire, c'est se méprendre profondément sur la nature du métier de médecin et, plus largement, sur l'ensemble des métiers de la santé.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Mme Sonia de La Provôté, rapporteure pour avis. - L'amendement COM-23 vise à préciser le calendrier d'application du texte. Je l'ai déjà évoqué dans mon propos liminaire : son entrée en vigueur doit être décalée à septembre 2027, afin de laisser le temps aux universités de s'y préparer. Il serait déraisonnable de leur demander d'être prêtes à mettre en place le nouveau dispositif pour la rentrée universitaire 2026, c'est-à-dire dans moins un an. Qui plus est, les universités ont déjà préparé l'édition 2026 de Parcoursup, en définissant leurs capacités d'accueil, leurs attendus locaux et leurs critères généraux d'évaluation.

M. Laurent Lafon, président. - Notre rapporteure présentera tout à l'heure cet amendement à la commission des affaires sociales au nom de notre commission, de sorte qu'il soit, le cas échéant, intégré dans son texte.

L'amendement COM-23 est adopté.

La commission émet un avis favorable à l'adoption de la proposition de loi, sous réserve de l'adoption de cet amendement.

AMENDEMENT ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

sur proposition de Sonia de La Provôté, rapporteure pour avis

|

PROPOSITION DE LOI |

|||||

|

FORMATIONS EN SANTÉ |

N° |

COM-23 |

|||

|

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES |

(n° 868) |

15 OCTOBRE 2025 |

|||

|

A M E N D E M E N T |

|||||

présenté par

Mme de LA PROVÔTÉ

au nom de la commission de la culture

_________________

ARTICLE 1ER

I. - Alinéa 1

Au début, insérer la mention :

I. -

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État et, au plus tard, le 1er septembre 2027.

OBJET

Le présent amendement précise que la voie d'accès unique aux études de santé devra entrer en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État et, au plus tard, le 1er septembre 2027.

Compte tenu du coût organisationnel qu'a représenté le déploiement de la réforme PASS-LAS pour les équipes pédagogiques et administratives des universités, il serait déraisonnable de leur demander d'être prêtes à mettre en place le nouveau dispositif pour la rentrée universitaire 2026, c'est-à-dire dans moins un an.

Qui plus est, les universités ont déjà préparé l'édition 2026 de Parcoursup, en définissant leurs capacités d'accueil, leurs attendus locaux et leurs critères généraux d'évaluation.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

JEUDI 2 OCTOBRE 2025

Mme Rachel SCHURHAMMER, vice-présidente formation et M. Jean SIBILIA, vice-président santé et territoire.

- Conférence des doyens de facultés d'odontologie : M. Matthieu RESCHERIGON, doyen de la faculté de santé.

- Collectif national PASS/LAS : MM. Emmanuel D'ASTORG, président et Stéphane MICHEL, membre du conseil d'administration.

Auditions communes avec la commission des affaires sociales

MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2025

- Conférence des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers : MM. Thierry GODEAU, président et David PINEY, vice-président.

- France Universités : M. Yvon BERLAND, conseiller santé et politique, Mmes Christine CLERICI, conseillère santé et Marie-Amélie CUNY, conseillère santé et M. Antoine GUERY, chargé des relations parlementaires et institutionnelles.

Table ronde

- Fédération hospitalière de France (FHF) : Mme Hélène GENDREAU, responsable adjointe du pôle ressources humaines hospitalières (RHH) ;

- Conférence nationale des commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires (CNCMECHU) : Pr Rémi SALOMON, président ;

- Conférence nationale des directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires (CNDCHU) : M. Michael BATTESTI, vice-président de la commission des affaires médicales et Mme Armelle DREXLER, coordonnatrice de la commission.

Table ronde

- Intersyndicale nationale des internes (ISNI) : Mme Marie-Bérénice ROUX, vice-présidente en charge des politiques de santé, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

- Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (Isnar-IMG) : M. Saga BOURGEOIS-FRATTA, porteparole.

Table ronde

- Conseil nationale de l'Ordre des médecins (CNOM) : Mme Estelle GRAS, juriste de la section formation et compétences médicales.

- Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes (ONCD) : Dr JeanFrançois JOSSO, président de la commission de l'enseignement ;

- Conseil national de l'Ordre des pharmaciens (CNOP) : M. JeanMarc GLEMOT, membre, Mmes Anne BERTHELOT, directrice adjointe de la direction de l'exercice professionnel et du Cespharm et Louise BOUCHÉ BAZEROLLE, chargée de mission au sein de la direction de l'exercice professionnelle et du Cespharm ;

- Conseil national de l'Ordre des sages-femmes (CNOSF) : Mme Isabelle DERRENDINGER, présidente et M. David MEYER, chef de cabinet ;

- Conseil national de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes (CNOMK) : M. Nicolas PINSAULT, vice-président.

MARDI 30 SEPTEMBRE 2025

Table ronde

- Association nationale des étudiants en médecine de France (ANEMF) : Mmes Marion DA ROS POLI, présidente et Anita GELFI, vice-présidente chargée de l'enseignement supérieur ;

- Association nationale des étudiants en pharmacie de France (ANEPF) : Mmes Noémie CHANTREL-RICHARD, présidente, Nina DIDON, viceprésidente chargée de l'enseignement supérieur et M. Lucas MAUREL, viceprésident chargé des Tutorats ;

- Association nationale des étudiant.e.s sages-femmes (ANESF) : Mmes Chloë GRUNENWALD, présidente et Leïla JAMIN, porte-parole ;

- Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie (FNEK) : MM. Lucas CHAUVEL, président et Raphaël RAULT, vice-président chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

- Union nationale des étudiants en chirurgie dentaire (UNECD) : Mme Margot CHIÊU, président.

MERCREDI 1 OCTOBRE 2025