N° 489

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 mars 2025

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires

économiques (1) sur la proposition de loi, adoptée par

l'Assemblée nationale, visant à

améliorer le

traitement

des maladies

affectant les cultures

végétales à

l'aide d'aéronefs

télépilotés,

Par M. Henri CABANEL,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de :

Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente ;

MM. Alain Chatillon,

Daniel Gremillet, Mme Viviane

Artigalas, MM. Franck Montaugé, Franck Menonville, Bernard Buis,

Fabien Gay,

Pierre Médevielle, Mme Antoinette Guhl,

M. Philippe Grosvalet, vice-présidents ; MM. Laurent

Duplomb, Daniel Laurent, Mme Sylviane Noël, M. Rémi

Cardon, Mme Anne-Catherine Loisier, secrétaires ;

Mme Martine Berthet, MM. Yves Bleunven, Michel Bonnus, Denis

Bouad, Jean-Marc Boyer, Jean-Luc Brault, Frédéric Buval, Henri

Cabanel, Alain Cadec, Guislain Cambier, Mme Anne Chain-Larché,

MM. Patrick Chaize, Patrick Chauvet, Pierre Cuypers, Éric Dumoulin,

Daniel Fargeot, Gilbert Favreau, Mmes Amel Gacquerre, Marie-Lise Housseau,

Brigitte Hybert, Annick Jacquemet, Micheline Jacques, MM. Yannick Jadot,

Gérard Lahellec, Vincent Louault, Mme Marianne Margaté,

MM. Serge Mérillou, Jean-Jacques Michau, Sebastien Pla,

Christian Redon-Sarrazy, Mme Évelyne Renaud-Garabedian,

MM. Olivier Rietmann, Daniel Salmon, Lucien Stanzione,

Jean-Claude

Tissot.

Voir les numéros :

|

Assemblée nationale (17ème législ.) : |

380, 637 et T.A. 31 |

|

|

Sénat : |

273 et 490 (2024-2025) |

|

L'ESSENTIEL

Réunie le 26 mars 2025, la commission des affaires économiques a, à l'initiative de son rapporteur Henri Cabanel, adopté sans modification la proposition de loi visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l'aide d'aéronefs télépilotés (PPL « drones »).

D'ores et déjà adopté par le Sénat dans une rédaction quasi-identique à l'occasion de la discussion de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, ce texte du député Jean-Luc Fugit vise à tirer parti du droit européen en permettant l'usage de drones pour l'épandage de produits phytopharmaceutiques peu dangereux sur les parcelles présentant une pente supérieure ou égale à 20 %, les bananeraies et les vignes mères porte-greffes.

Comme l'y a invité son rapporteur, la commission des affaires économiques a donc renouvelé son soutien à cette mesure permettant de fortement réduire l'exposition des opérateurs. En outre, l'innovation que constitue l'usage du drone devrait permettre à terme une amélioration de la compétitivité agricole et de la performance environnementale des exploitations par la diminution des quantités de produits utilisées, dans le cadre d'interventions préventives et de techniques de pulvérisation de précision.

Le rapporteur a cependant tenu à souligner que ce texte utile et nécessaire n'épuise toutefois pas la problématique de la dangerosité pour les applicateurs des traitements utilisés dans la filière de la banane, durement touchée par la cercosporiose noire et contre laquelle le seul usage de produits de biocontrôle s'avère utile mais insuffisant.

I. LA NÉCESSITÉ D'ACTUALISER NOTRE DROIT POUR TIRER PARTI DES POTENTIALITÉS OFFERTES PAR L'USAGE DE DRONES EN AGRICULTURE

En matière de produits phytopharmaceutiques, le cadre général s'imposant à l'ensemble des pays de l'Union européenne est constitué du règlement n° 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de la directive 2009/128/CE instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (directive SUD).

Cette dernière proscrit la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques avec toutefois une dérogation sous plusieurs conditions et notamment l'absence de solution viable ou la présence d'avantages manifestes en faveur de la pulvérisation aérienne, du point de vue des incidences sur la santé humaine et l'environnement, par rapport à une application terrestre.

|

Reprenant les critères européens, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) définit un produit phytopharmaceutique comme « un produit composé d'une ou plusieurs substances actives et de co-formulants. Ces produits sont destinés notamment à protéger les végétaux contre des organismes nuisibles, assurer leur conservation ou encore détruire les végétaux indésirables. » |

En droit interne, la loi Egalim de 2018 a permis de mener à bien une expérimentation sur des parcelles de vignes en pente, des bananeraies et des pommiers jusqu'en 2021, évaluée par l'Anses en 2022. Malgré des résultats encourageants, et le volontarisme du Sénat, aucune évolution législative n'a pu encore aboutir pour tirer pleinement parti des possibilités offertes par le droit européen, au bénéfice de l'agriculture, et alors même que des dispositions de droit commun encadrent d'ores et déjà tant l'usage des drones ( arrêté « Espace ») que l'autorisation et les usages des produits phytopharmaceutiques (AMM, Certiphyto).

II. LA COMMISSION S'INSCRIT EN SOUTIEN D'UNE MESURE QU'ELLE APPELLE DE SES VoeUX DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES

« Les résultats indiquent que l'exposition de l'opérateur utilisant un drone est environ 200 fois plus faible que pour un opérateur utilisant un chenillard. »

Source : Note d'appui scientifique et technique de l'Anses relative à « l'expérimentation de l'utilisation de drones pour la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques »

Pourtant, la note d'appui scientifique et technique produite par l'Anses, qui analyse la qualité de la pulvérisation, l'exposition de l'environnement et celle des personnes, si elle recommande, conformément à sa vocation scientifique, de poursuivre les études, note des impacts positifs de l'usage de drones en agriculture concernant des paramètres cruciaux, au premier rang desquels l'exposition des opérateurs, qui s'en trouve jusqu'à 200 fois réduite.

Avec son rapporteur, la commission considère que si l'interdiction de principe d'épandage par voie aérienne reste tout à fait justifiée au regard des risques de dérive dans le cas d'usage d'hélicoptères, le développement des drones, beaucoup plus légers, manoeuvrables et précis, justifie d'adapter le droit en vigueur. Certains pays, à l'instar de l'Allemagne, ont d'ores et déjà légiféré en ce sens.

La position du Sénat a par ailleurs été par deux fois exprimée sur ce sujet.

Premièrement, à l'occasion du vote, en mai 2023, de la proposition de loi pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France des sénateurs Laurent Duplomb, Pierre Louault et Serge Mérillou, dont l'article 8 visait à permettre, sous forme d'une nouvelle expérimentation, l'usage de drones pour effectuer des traitements aériens de produits phytopharmaceutiques.

Secondement, à l'occasion du vote, en janvier 2025, de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, des sénateurs Laurent Duplomb et Franck Menonville.

Si la commission des affaires économiques soutient ce texte, elle note avec son rapporteur, Henri Cabanel, qu'il n'épuisera probablement pas la problématique spécifique rencontrée par la filière de la banane, dont les conditions d'épandage terrestre d'un fongicide permettant d'atténuer les lourds impacts de la cercosporiose noire sont particulièrement dangereuses pour les opérateurs. Ces conditions auraient sans doute pu justifier une expérimentation spécifique à cette filière d'usage de produits phytosanitaires conventionnels.

Néanmoins, le rapporteur a invité la commission des affaires économiques à sécuriser l'important acquis que constitue cette proposition de loi, en l'adoptant sans modification, pour que le monde agricole puisse bénéficier au plus vite de ce nouvel outil au service de la réduction de l'exposition des opérateurs, mais aussi de celle des quantités de produits utilisés.

EXAMEN DE L'ARTICLE

Article unique

Mise en place d'une dérogation

à l'interdiction de pulvérisation aérienne

de produits

phytopharmaceutiques pour des traitements par drone

de certaines cultures et

parcelles agricoles

Cet article vise, sans remettre en cause l'interdiction générale de pulvériser des produits phytopharmaceutiques de façon aérienne, à permettre d'une part la mise en oeuvre d'une dérogation encadrée concernant le traitement par drone des parcelles agricoles comportant une pente minimale de 20 %, sur les bananeraies et sur les vignes mères de porte-greffes conduites au sol. Cette dérogation ne s'applique qu'à l'usage de produits de biocontrôle, de faible risque et utilisés en agriculture biologique.

D'autre part, l'article permet de conduire des essais d'une durée de trois ans sur d'autres types de parcelles agricoles, lorsque l'usage d'un drone présente des avantages manifestes pour la santé humaine et l'environnement. Ces essais, après avoir fait l'objet d'une évaluation, pourront, le cas échéant, être pérennisés.

La commission des affaires économiques a par deux fois adopté des dispositifs visant à permettre, dans certaines conditions, l'usage de drones pour le traitement phytopharmaceutique des cultures, considérant que cet usage présente de nombreux avantages, au premier rang desquels une meilleure protection des applicateurs.

Aussi, a l'initiative de son rapporteur Henri Cabanel, la commission des affaires économiques s'est une nouvelle fois prononcée en faveur de la mesure, dont la rédaction est pratiquement identique à celle figurant à l'article 2 de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, adoptée en séance publique le 27 janvier 2025. Elle souligne toutefois, avec son rapporteur, que ce texte ne permettra de traiter que très imparfaitement les problématiques particulières affectant la filière de la banane.

La commission a adopté l'article sans modification.

I. La situation actuelle - La nécessité de faire évoluer le cadre législatif relatif à l'usage des drones en agriculture dont il est attendu de multiples bénéfices

A. Une interdiction de principe de pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques

Un produit phytopharmaceutique se définit, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), comme « un produit composé d'une ou plusieurs substances actives et de co-formulants. Ces produits sont destinés notamment à protéger les végétaux contre des organismes nuisibles, assurer leur conservation ou encore détruire les végétaux indésirables »1(*).

En droit européen, la définition d'un produit phytopharmaceutique figure à l'article 2 du règlement n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. Il dispose qu'un produit phytopharmaceutique est composé ou contient des substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes, et destiné à l'un des usages suivants :

· « a) protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou prévenir l'action de ceux-ci, sauf si ces produits sont censés être utilisés principalement pour des raisons d'hygiène plutôt que pour la protection des végétaux ou des produits végétaux ;

· b) exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, telles les substances, autres que les substances nutritives, exerçant une action sur leur croissance ;

· c) assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou produits ne fassent pas l'objet de dispositions communautaires particulières concernant les agents conservateurs ;

· d) détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables, à l'exception des algues à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l'eau pour protéger les végétaux ;

· e) freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux, à l'exception des algues à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l'eau pour protéger les végétaux. »

Ce règlement, de même que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (directive SUD), constituent les deux textes pivots de la législation européenne en matière de produits phytopharmaceutiques, auxquels doivent nécessairement se conformer les législations nationales en vertu du principe de primauté du droit de l'Union européenne.

L'article 9 de cette même directive dispose, en son 1, que « les États membres veillent à ce que la pulvérisation aérienne soit interdite ». En son 2, toutefois, est énoncée la possibilité d'autoriser de manière dérogatoire cette même pulvérisation aérienne sous six conditions cumulatives :

« a) il ne doit pas y avoir d'autre solution viable, ou la pulvérisation aérienne doit présenter des avantages manifestes, du point de vue des incidences sur la santé humaine et l'environnement, par rapport à l'application terrestre des pesticides ;

b) les pesticides utilisés doivent être expressément approuvés pour la pulvérisation aérienne par l'État membre à la suite d'une évaluation spécifique des risques liés à la pulvérisation aérienne ;

c) l'opérateur qui effectue la pulvérisation aérienne doit être titulaire d'un certificat visé à l'article 5, paragraphe 2. Au cours de la période transitoire pendant laquelle les systèmes de certification ne sont pas encore en place, les États membres peuvent accepter une autre preuve d'une connaissance suffisante ;

d) l'entreprise responsable de la pulvérisation aérienne est titulaire d'un certificat délivré par une autorité compétente pour délivrer des autorisations d'utilisation de matériel et d'aéronefs pour la pulvérisation aérienne de pesticides ;

e) si la zone à pulvériser est à proximité immédiate de zones ouvertes au public, l'autorisation comprend des mesures particulières de gestion des risques afin de s'assurer de l'absence d'effets nocifs pour la santé des passants. La zone à pulvériser n'est pas à proximité immédiate de zones résidentielles ;

f) à compter de 2013, l'aéronef est équipé d'accessoires qui constituent la meilleure technologie disponible pour réduire la dérive de la pulvérisation. »

Cette interdiction au niveau européen trouve sa traduction en droit interne à l'article L. 253-8 du CRPM, qui pose, en son I, le principe de l'interdiction de la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques, ainsi que la seule exception actuellement en vigueur :

« La pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.

En cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé. »

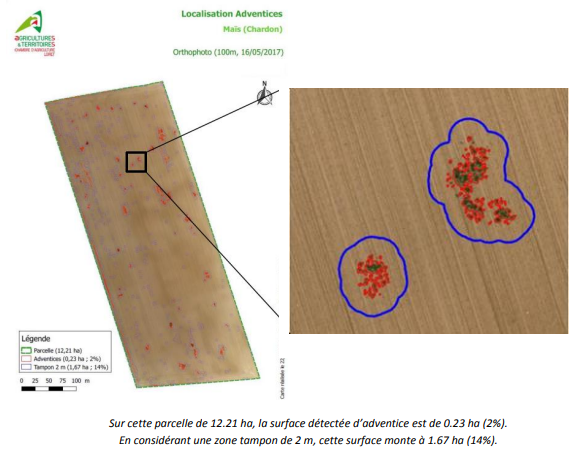

Il est à noter que si l'usage des drones pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques est proscrit, ceux-ci peuvent néanmoins être utilisés en agriculture pour d'autres usages, comme outil de surveillance des cultures, de détection d'adventices ou encore d'aide au semis de graines. Dans ces cas l'usage du drone est régi, au niveau européen, par le règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord et, au niveau français, par l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord, dit arrêté « Espace ». Les règles établies sont générales et ne contiennent pas de spécificités agricoles.

Ainsi, certaines chambres d'agriculture emploient d'ores et déjà des drones ou ont mené des expérimentations en matière d'agriculture de précision. En 2018, la chambre d'agriculture du Loiret a mené des essais visant à détecter les adventices par drone. La localisation précise et précoce des adventices peut permettre, dans certaines conditions, de réduire les quantités de produits phytopharmaceutiques épandues, ce qui constitue une amélioration tant du point de vue de l'environnement que de l'équation économique de l'exploitant. En revanche, en l'état du droit, une pulvérisation de précision par drone de produits phytopharmaceutiques demeure proscrite.

Source : Note de la chambre d'agriculture du Loiret, 2018

B. Des bénéfices multiples attendus de l'usage de drones pour l'épandage de produits phytopharmaceutiques

L'article 82 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi « Egalim », est venu instaurer, pour une période de trois ans, une dérogation à l'interdiction d'usage de drones pour l'épandage aérien, pour permettre de mener des expérimentations sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %. L'objet de cette expérimentation, évaluée par l'Anses, était notamment de « déterminer les bénéfices liés à l'utilisation de drones pour limiter les risques d'accidents du travail », ainsi que la réduction des risques pour la santé et l'environnement.

Conformément à l'article susmentionné, la dérogation permettant l'expérimentation a pris fin en octobre 2021. Le 1er juillet 2022, répondant à la demande du législateur, l'Anses a publié une note d'appui scientifique et technique relative à « l'expérimentation de drones pour la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques ». Cette note de 44 pages s'appuie sur six expérimentations menées (quatre en vignes en pente, une sur pommiers et une sur bananeraies pour un total de plusieurs dizaines d'essais) ainsi que sur les résultats d'essais menés en Suisse et ayant fait l'objet d'une publication dans la revue suisse Viticulture, Arboriculture, Horticulture.

L'analyse effectuée porte sur différents paramètres à savoir :

· la qualité de la pulvérisation :

o qualité des dépôts de pulvérisation

o mesure de l'efficacité biologique

· les données concernant l'exposition de l'environnement :

o sur pommiers

o sur bananeraies

o sur vignes artificielles

· les données concernant l'exposition des personnes :

o exposition des opérateurs

o exposition des riverains

o analyse de la dérive

Les conclusions de l'agence, figurant aux pages 28 à 31 de sa note scientifique et technique, varient certes selon le paramètre concerné, mais tendent assez clairement à montrer l'utilité de l'usage des drones.

Concernant l'efficacité en termes de protection phytosanitaire, l'Anses conclut notamment que « D'après les données soumises, le recours à des traitements par drone apparaît donc comme une solution intéressante pour protéger les cultures des bio-agresseurs problématiques dans certaines conditions biologiques (faibles pressions en maladies), végétatives (volume foliaire limité et/ou port ouvert), climatiques (sols instables) et/ou topographiques (très fortes pentes). Toutefois, en conditions plus limitantes, les performances des drones de pulvérisation apparaissent inférieures à celles de pulvérisateurs terrestres classiques. »

Concernant la problématique sensible de la dérive, les essais aboutissent à des situations dans lesquelles la dérive est globalement inférieure à ce que l'on observe en faisant usage de pulvérisateurs conventionnels, de même qu'à des situations dans lesquelles la dérive est supérieure. L'Anses conclut que : « Ces essais fournissent des résultats préliminaires intéressants. Cependant, ils doivent être considérés avec précaution compte tenu du jeu de données très restreint. De plus, de nombreux facteurs peuvent impacter les mesures de dérives aérienne et sédimentaire réalisées pour les applications par drone (granulométrie des buses, hauteur de vol, plan de vol, etc.). L'analyse des données ne permet pas, à ce stade, de dégager des conclusions générales robustes compte tenu des incertitudes observées ». Elle invite à poursuivre les expérimentations.

Concernant l'exposition de l'opérateur, l'Anses conclut que « En vigne en forte pente, l'exposition des opérateurs est très inférieure lors de l'utilisation avec un drone en comparaison à une utilisation avec un chenillard, en particulier lors de la phase d'application ».

Concernant l'exposition du travailleur, l'Anses présente des conclusions plus mitigées : « Plusieurs études montrent que les dépôts sur les cultures présentent une variabilité supérieure après utilisation de drones en comparaison avec les matériels d'application classiques. Ainsi, la question de l'impact de la quantité des dépôts sur les cultures sur l'exposition des travailleurs se pose ».

Enfin, concernant les résidents à proximité, l'Anses souligne l'importance capitale des buses antidérive et des conditions d'utilisation du drone : « Les conditions d'utilisation ont un impact très important sur le niveau de la dérive. En effet, le vent, le type de buse, la vitesse d'avancement du drone et la hauteur de pulvérisation sont des facteurs ayant un impact important sur la dérive ».

Au total, si les conclusions de l'Anses ne sont pas univoques, elles tendent clairement à souligner l'utilité de la pulvérisation par drone, et particulièrement pour les opérateurs. Auditionnés par le rapporteur dans le cadre de ses travaux sur le texte, les représentants de l'Agence ont confirmé cette analyse, soulignant que depuis 2018, les technologies entourant l'usage des drones avaient selon toute vraisemblance poursuivi leur rythme de sophistication.

II. Le dispositif envisagé - Une autorisation de pulvérisation par drone de certains produits phytopharmaceutiques dans des cas très limités

Le dispositif proposé vise à réécrire le I de l'article L. 253-8 du CRPM. Il se compose de trois parties.

Premièrement, dans un I, le principe de l'interdiction de pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques est maintenu, conformément aux prescriptions du 1 de l'article 9 de la directive SUD. Il est cependant assorti d'une réserve, développée dans un I bis commenté ci-après.

Deuxièmement, toujours conformément aux dispositions de la directive SUD, et plus particulièrement des 2 à 6 de son article 9, un I bis instituant deux cas dérogatoires à l'interdiction de principe figurant au I.

Le premier cas, figurant au 1° du I bis est une reprise du droit existant à savoir « en cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, la pulvérisation aérienne (et donc pas uniquement par drone) de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé ».

Le second cas, prévu au 2°, est nouveau et constitue le coeur du dispositif de la proposition de loi. Il prévoit que l'usage d'aéronefs circulant sans personne à bord (drones) peut être autorisé pour application de trois types de produits phytopharmaceutiques à savoir de biocontrôle, autorisés en agriculture biologique et à faible risque, « lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre », et pour trois usages limitatifs : les parcelles agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 20 %, les bananeraies et les vignes mères porte-greffes conduites au sol.

Cette dérogation vise donc à tirer imparfaitement parti des dispositions de la directive de 2009 puisque d'une part, en rendant les critères de la santé des personnes et de l'environnement alternatifs, elle contrevient aux critères cumulatifs établis au a) du 2 de l'article 9, et que d'autre part, elle est plus restrictive en ce qui concerne le type de produit pouvant être utilisé, puisque l'article 9 ne fait pas mention d'une obligation de n'autoriser que des produits présentant des risques faibles.

Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé définira les conditions d'autorisation de ces programmes d'application, de manière à veiller au respect des conditions figurant à l'article 9 de la directive précitée.

Il convient de noter que si la loi procédait ainsi à la levée du verrou législatif à l'usage, dans certaines conditions, de drones, les extensions d'usage des produits phytopharmaceutiques en question devront être sollicitées auprès de l'Anses, ce qui constitue une sécurité supplémentaire du point de vue de la préservation de la santé humaine et de l'environnement.

Troisièmement, un I ter prévoit que, toujours par dérogation à l'interdiction de principe figurant au I, ces mêmes programmes peuvent aussi être autorisés, dans les conditions figurant aux 1° et 2° du I bis, pour des types de parcelles et de cultures autres que les trois cas prévus au I bis, à titre d'essai visant à déterminer les avantages observés sur la santé des opérateurs et sur l'environnement. Ces essais doivent faire l'objet d'une évaluation par l'Anses avant de pouvoir, le cas échéant, être pérennisés par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé.

En outre, il est prévu qu'un décret définisse les conditions d'autorisation et les modalités de réalisation des essais prévus au I ter, et, de façon répétitive au regard des dispositions figurant déjà au I bis, d'un arrêté définissant les conditions de réalisation des programmes d'application une fois ceux-ci pérennisés.

Produits phytopharmaceutiques de

biocontrôle, à faible risque

et utilisés en agriculture

biologique : quelles différences ?

Les produits de biocontrôle sont définis aux articles L. 253-6 et l'article D. 253-33-1 du CRPM comme répondant à une double condition concernant leur origine naturelle et leur niveau de risque faible. Selon les informations transmises au rapporteur par les services du ministère chargé de l'agriculture, environ 750 produits de biocontrôle sont référencés (macro-organismes, extraits végétaux, phosphonates de potassium, soufre, huiles de paraffines, micro-organismes, phéromones...). Si des réflexions sont en cours, il n'existe actuellement pas de définition européenne de ces produits.

Les produits à faible risque relèvent de l'article 47 du règlement 1107/2009. Ils répondent à deux critères principaux à savoir que les substances actives qu'ils contiennent soient approuvées en tant que substances à faible risque, et que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne soient pas nécessaires pour l'utilisation du produit. 56 produits à faible risque sont actuellement autorisés, figurant tous dans la liste des quelque 750 produits de biocontrôle.

Les produits autorisés en agriculture biologique relèvent du règlement (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil et son règlement d'exécution (UE) n° 2021/1165 de la Commission autorisant l'utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances.

Ces trois catégories de produits sont proches mais ne se recoupent pas totalement. En effet, si les produits de biocontrôle et ceux utilisés en agriculture biologique doivent être d'origine naturelle, tel n'est pas le cas des produits à faible risque. De plus, les herbicides et les hormones ne sont pas utilisables en agriculture biologique, de même que la plupart des produits naturels produits par voie de synthèse. Enfin, notons que les produits cupriques (à base de cuivre), utilisés en agriculture biologique, sont exclus des classifications de biocontrôle ou de produits à faible risque du fait du classement du cuivre comme substance candidate à la substitution à l'échelle européenne.

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A. En commission

En commission des affaires économiques, les députés ont adopté 20 amendements, dans l'objectif :

- d'assurer la conformité du dispositif au droit européen en rendant les critères relatifs à la santé humaine et à l'environnement cumulatifs et non alternatifs2(*) ;

- durcir les conditions de mise en oeuvre de la dérogation à l'interdiction générale d'épandage aérien notamment en relevant de 20 % à 30 % le pourcentage de pente à partir duquel l'épandage par drone sera autorisé4(*), en interdisant cet usage à moins de 250 mètres des zones d'habitation5(*) ou encore en interdisant les essais sur le périmètre des espaces naturels6(*) ;

- mieux associer l'Anses et les organisations professionnelles et syndicales représentant des exploitants et des salariés agricoles dans l'élaboration de l'arrête interministériel définissant les conditions d'autorisation des programmes d'épandage par drone7(*) ;

- de supprimer la périodicité de la présentation de l'évaluation des essais devant l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst)8(*) ;

- améliorer la qualité rédactionnelle du dispositif et lever certaines ambiguïtés9(*).

B. En séance publique

En séance publique, les députés ont adopté 12 amendements visant essentiellement à :

- revenir sur le durcissement des conditions d'usage des drones opéré en commission, en repassant le pourcentage de pente à 20 %, en supprimant l'interdiction d'épandage à moins de 250 mètres des zones habitées ainsi que l'interdiction des essais dans le périmètre des espaces naturels10(*) ;

- préciser la rédaction du dispositif pour en assurer la compatibilité avec le droit européen11(*) ;

- associer l'Anses dans le processus de rédaction du décret définissant les contours des essais d'épandage par drone pouvant être menés12(*) ;

- supprimer l'article 2, comportant un gage sans objet13(*).

IV. La position de la commission - Une évolution du droit soutenue de longue date par la commission

La commission des affaires économiques du Sénat soutient de longue date la levée de la surtransposition du droit européen consistant à ne prévoir aucune dérogation permettant l'usage de drones pour l'épandage de produits phytopharmaceutiques.

Si l'interdiction de principe d'épandage par voie aérienne est tout à fait justifiée au regard des risques de dérive dans le cas d'usage d'hélicoptères, le développement des drones, beaucoup plus légers, manoeuvrables et précis, justifie d'adapter le droit en vigueur. Certains pays, à l'instar de l'Allemagne, ont d'ores et déjà légiféré en ce sens.

La position du Sénat a par ailleurs été par deux fois exprimée.

Premièrement, à l'occasion du vote, en mai 2023, de la proposition de loi pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France des sénateurs Laurent Duplomb, Pierre Louault et Serge Mérillou, dont l'article 8 visait à permettre, sous forme d'une nouvelle expérimentation, l'usage de drones pour effectuer des traitements aériens de produits phytopharmaceutiques.

Secondement, à l'occasion du vote, en janvier 2025, de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, des sénateurs Laurent Duplomb et Franck Menonville.

Le dispositif proposé est, à une exception près, identique au dispositif adopté dans le cadre de l'examen en séance publique de l'article 2 de la proposition de loi « contraintes », la différence consistant dans le pourcentage de pente à partir duquel la dérogation à l'interdiction d'usage de certains produits phytopharmaceutiques trouverait à s'appliquer. La version votée au Sénat, dans le cadre du compromis global trouvé entre le rapporteur Pierre Cuypers et le Gouvernement, faisait mention d'une pente supérieure ou égale à 30 %. La version adoptée par l'Assemblée nationale retient un seuil de 20 %, ce qui paraît au rapporteur tout à fait opportun dans la mesure où les engins agricoles ne peuvent d'ores et déjà pratiquement pas opérer dans de telles situations sans mettre en risque la sécurité des opérateurs.

Si le rapporteur soutient le texte, il note avec la commission qu'il ne traitera qu'imparfaitement la problématique de la filière banane. Cette filière est en effet confrontée à une baisse tendancielle de ses rendements en raison du retrait progressif des produits phytopharmaceutiques disponibles ainsi que de l'interdiction des traitements aériens depuis plus de 10 ans. Ces évolutions ont été concomitantes de l'arrivée dans les années 2010 de la cercosporiose noire14(*), un champignon dévastateur et pour lequel un traitement fongicide sur les feuilles du dessus des bananiers est nécessaire. Ce traitement est actuellement administré par voie terrestre par des opérateurs équipés d'un pulvérisateur à dos d'une trentaine de kilogrammes, qui renoncent souvent à porter en plus la combinaison de protection en raison du climat tropical sur place. Si le présent texte ouvrira la possibilité de pulvériser des produits de biocontrôle par drone sur les bananeraies, il ne permettra pas de soulager les travailleurs administrant depuis le sol le fongicide utilisé dans la lutte contre ce champignon, qui ne s'inscrit pas dans la typologie des produits autorisés dans le cadre de la dérogation.

Aussi, la commission et son rapporteur estiment que la problématique particulière de cette filière importante ne sera pas épuisée par l'adoption du présent texte, et soulignent la nécessité de poursuivre la réflexion sur l'accompagnement de la filière, et, le cas échant, sur l'usage des drones spécifiquement pour la banane.

Pour autant, à l'invitation de son rapporteur, la commission a fait le choix de sécuriser une première avancée significative en adoptant sans modification un texte certes perfectible, mais attendu de longue date. Ce choix est conforté par les demandes convergentes d'une large partie des représentants agricoles entendus par le rapporteur, de sécuriser en premier lieu un dispositif voté à l'issue de longs débats à l'Assemblée nationale.

Le rapporteur a rappelé, en commission, que le dispositif adopté à l'Assemblée nationale était d'ores et déjà très encadré, tant du point de vue du type de produits utilisables que de celui des usages. En outre, le droit commun entourant l'usage de produits phytopharmaceutiques demeure inchangé, et notamment la nécessité d'obtenir une extension d'usage d'un produit par l'Anses, ou encore celle, pour l'agriculteur, de disposer du Certiphyto.

Consciente des risques qu'une modification du texte aurait fait peser sur l'avenir même du texte, la commission a adopté l'article unique sans modification.

La commission a adopté l'article sans modification.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 26 mars 2025, la commission a examiné le rapport de M. Henri Cabanel sur la proposition de loi n° 273 (2024-2025) visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l'aide d'aéronefs télépilotés.

Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente. - Nous en venons à l'examen du rapport et du texte de la commission sur la proposition de loi visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l'aide d'aéronefs télépilotés, plus communément connue sous l'appellation « PPL drones en agriculture », ou encore « PPL Fugit », du nom du député qui en est l'auteur.

Avant de laisser la parole à notre rapporteur, Henri Cabanel, il me semble important de porter à votre connaissance les engagements que le Gouvernement a pris vis-à-vis du monde agricole et que m'a confirmés le ministre chargé des relations avec le Parlement, Patrick Mignola, que j'interrogeais encore à ce sujet la semaine dernière en conférence des présidents, quant à l'inscription à l'Assemblée nationale de la proposition de loi de nos collègues Laurent Duplomb et Franck Menonville visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur.

Ce texte devait être débattu à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, mais son examen a été retiré de l'ordre du jour pour être renvoyé à la fin du mois de mai. Entretemps, nous avons appris qu'il pouvait être inscrit dès la semaine suivant la suspension des travaux parlementaires, soit la semaine du 28 avril - c'est ce que souhaitait le Gouvernement et la ministre de l'agriculture. Cela allait plutôt dans le bon sens, mais la conférence des présidents de l'Assemblée nationale qui s'est réunie hier en a décidé autrement - la semaine du 28 avril est une semaine d'initiative parlementaire. Le texte sera donc bien inscrit à l'ordre du jour de la semaine du 26 mai, qui, elle, est une semaine d'initiative gouvernementale.

D'après ce que j'ai compris, l'examen de la proposition de loi, que nous considérons comme importante pour le monde agricole, sera prioritaire sur celui d'un certain nombre d'autres textes, ce qui permettra de prolonger les débats si besoin.

Dans le programme qui nous a été communiqué la semaine dernière en conférence des présidents, la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire est annoncée pour le mois de juin. Nous espérons donc vivement que le texte sera voté avant la fin de la session ordinaire.

Le vote aujourd'hui de la proposition de loi sur les drones en agriculture, qu'Henri Cabanel va nous présenter, n'affaiblira pas le travail de nos collègues ; il viendra, au contraire, le conforter. En effet, la question des drones en agriculture a déjà été traitée dans la proposition de loi Duplomb-Menonville. C'est donc aussi un signal que nous enverrons en votant cette proposition de loi. Cela montrera une nouvelle fois que nous sommes au rendez-vous et que nous prenons nos responsabilités, en lien avec la ministre de l'agriculture, Annie Genevard, pour trouver des solutions concrètes à la crise profonde et multiforme que connaît le monde agricole.

Je cède tout de suite la parole à Henri Cabanel.

M. Henri Cabanel, rapporteur. - Mes chers collègues, il me revient de conclure cette matinée dense en vous présentant le fruit de mes réflexions sur la proposition de loi visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l'aide d'aéronefs télépilotés de notre collègue député Jean-Luc Fugit. Je tiens à vous remercier, madame la présidente, de m'avoir confié ce rapport.

Ce texte court a fait l'objet de débats particulièrement nourris à l'Assemblée nationale, puisque ce ne sont pas moins de 67 amendements qui ont été déposés au stade de la commission, et 81 en séance publique, alors même que le dispositif proposé tient en un article unique. Je pense qu'au Sénat nous saurons, comme à l'habitude, être plus mesurés, en débattant du fond.

J'ai moi-même souhaité, dans le court laps de temps séparant ma désignation en tant que rapporteur de notre réunion de ce jour, aller au fond des choses. Le sujet est loin de nous être inconnu, puisque notre assemblée s'est déjà prononcée à deux reprises sur l'opportunité d'utiliser les drones pour la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques en agriculture : à l'occasion du vote, en mai 2023, de la proposition de loi pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France, présentée par nos collègues Laurent Duplomb, Pierre Louault et Serge Mérillou ; mais aussi, tout récemment, lors du vote, en janvier dernier, de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, déposée par nos collègues Laurent Duplomb et Franck Menonville.

Et c'est bien le dispositif adopté dans le cadre du compromis trouvé entre le rapporteur de ce texte, Pierre Cuypers, et le Gouvernement que l'on retrouve, à une nuance près, dans le texte que nous étudions ce matin. Autrement dit, le Sénat s'est d'ores et déjà prononcé favorablement sur un dispositif quasi identique.

Dans ces conditions, faut-il soit un rejet pur et simple de la proposition de loi, au motif qu'un dispositif similaire figure dans la « PPL Contraintes », dont nous savons désormais qu'elle sera débattue fin mai à l'Assemblée nationale, soit, au contraire, une adoption conforme, de manière à sécuriser définitivement cet acquis pour nos agriculteurs ?

Pour ce qui me concerne, je souhaite nous inviter collectivement à appliquer cette vieille maxime paysanne voulant qu'« un tiens vaut mieux que deux tu l'auras », « Bal melhor tenir que esperar » comme on dit en occitan, et à adopter la présente proposition de loi. C'est d'ailleurs également la position de l'essentiel de la profession agricole, dont j'ai auditionné les représentants la semaine dernière.

Ces auditions m'ont permis de me forger la conviction que, si ce texte pouvait être amélioré sur certains points - j'y reviendrai -, il constitue un point de départ nécessaire pour « cranter » enfin, après des années de débats, la possibilité de réaliser des épandages au moyen de drones.

Bien entendu, cet usage est encadré et limité : nous ne parlons pas ici d'utiliser des hélicoptères, pratique qui a pu avoir cours par le passé, mais qui a ensuite été interdite. Il est encadré par les prescriptions générales d'usage des drones et d'emploi des produits phytopharmaceutiques. Il est aussi encadré dans la mesure où seuls les produits les moins dangereux pourront être épandus par drone et par le fait que seules les parcelles en pente, les bananeraies et les vignes mères de porte-greffes seront susceptibles de recevoir des traitements avec ce mode d'administration.

Notons que la seule différence entre le texte qui nous est soumis et le dispositif adopté dans le cadre de la « PPL Contraintes » réside dans le pourcentage minimal de pente nécessaire à l'autorisation de l'épandage par drone : alors qu'il était de 30 % dans le cadre de l'accord global avec le Gouvernement portant sur la proposition de loi, les députés ont préféré l'établir à 20 %, ce qui me semble tout à fait pertinent. Cela permettra à davantage d'agriculteurs de bénéficier de cette technique.

En réalité, le dispositif proposé dans ce texte recoupe l'expérimentation menée jusqu'en 2021 dans le cadre de l'article 82 de la loi Égalim de 2018 et évaluée en 2022 par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). L'évaluation portait en effet essentiellement sur des vignes en pente, mais aussi, de façon plus marginale, sur des bananeraies et des champs de pommiers.

Beaucoup de débats ont déjà eu lieu autour des quarante-quatre pages de conclusions de l'agence, dont nous avons bien entendu auditionné les représentants. Pour ma part, je retiens de ses conclusions qu'il est indéniable que les drones présentent des avantages manifestes pour certains usages, principalement pour les applicateurs, avec des taux d'exposition jusqu'à deux cents fois inférieurs. Il est vrai que, sur d'autres paramètres, les résultats de l'Anses sont prudents. Ainsi, l'Anses indique que les conditions d'utilisation ont fort logiquement un impact très important sur le niveau de la dérive, qui, suivant les cas, est soit inférieur, soit supérieur à la dérive observée avec du matériel classique.

Ce sont les quelques incertitudes qui demeurent qui ont motivé le choix de n'autoriser que les produits les moins dangereux pour un usage par drone, contrairement à l'expérimentation menée de 2018 à 2021, qui concernait l'ensemble des produits. Je considère ce choix judicieux, dans la mesure où le cadre européen entourant l'usage d'aéronefs demeure particulièrement strict dans la définition des conditions pouvant justifier une dérogation à l'interdiction générale de pulvérisation aérienne.

En revanche, je formulerai une remarque à propos de la filière banane, dont nous avons aussi auditionné certains représentants. Cette filière est confrontée à une baisse tendancielle de ses rendements en raison du retrait progressif des produits phytopharmaceutiques disponibles, ainsi que de l'interdiction des traitements aériens depuis plus de dix ans. Elle fait notamment face à la cercosporiose noire, un champignon dévastateur contre lequel un traitement fongicide sur les feuilles du dessus des bananiers est nécessaire. Ce traitement est actuellement administré par voie terrestre, par des opérateurs équipés d'un pulvérisateur à dos d'une trentaine de kilos et qui, bien souvent, ne portent pas la combinaison de protection en raison du climat tropical sur place - quand je pense que c'est déjà difficilement supportable quand je suis dans mon tracteur... Si ce texte ouvre bien la possibilité de pulvériser des produits de biocontrôle par drone, il ne permettra pas de soulager les travailleurs administrant depuis le sol le fongicide conventionnel utilisé dans la lutte contre ce champignon. Aussi, je pense que nous n'avons pas épuisé la question posée par les enjeux spécifiques de cette filière et qu'il faudra sans doute y revenir.

Pour conclure, j'ajoute que, tout comme le dispositif que nous avons récemment voté, ce texte prévoit un mécanisme d'expérimentation du drone sur d'autres cultures, qui devront faire l'objet d'une évaluation de la part de l'Anses avant de pouvoir être pérennisés, si des bénéfices manifestes pour la santé humaine et pour l'environnement sont observés.

En votant ce texte, nous mettrons donc fin, pour une bonne partie, à une surtransposition franco-française, en permettant, comme d'autres pays européens, d'utiliser l'innovation permise par les drones, qui n'en sont qu'à leurs débuts, au service de la réduction de l'exposition des opérateurs, mais aussi de la quantité globale de produits phytopharmaceutiques utilisés ou encore de l'attractivité du métier agricole, par la réduction des contraintes et de la pénibilité.

Pour ce qui concerne le périmètre de la proposition de loi, je vous propose de considérer que, en application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la conférence des présidents, sont susceptibles de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé les dispositions relatives à l'usage d'aéronefs circulant sans personne à bord pour l'application de produits phytopharmaceutiques en agriculture.

M. Bernard Buis. - Je veux remercier Mme la présidente pour ses propos liminaires et M. le rapporteur pour son rapport très documenté.

Partant du principe qu'il vaut mieux tenir que courir, je pense qu'il est préférable que l'on vote rapidement cette proposition de loi. Ainsi, nous pourrons continuer l'expérimentation et, peut-être, avancer sur l'utilisation des drones, demain, pour d'autres produits et d'autres secteurs. Ce dispositif est attendu par nos agriculteurs. Un vote conforme sera le bienvenu.

M. Daniel Salmon. - Merci au rapporteur de son travail.

Nous avons déposé un amendement de suppression de l'article 1er, compte tenu de l'insuffisance des données dont nous disposons aujourd'hui.

Ainsi, selon l'Anses, « l'analyse des données ne permet pas, à ce stade, de dégager des conclusions générales robustes compte tenu des incertitudes observées. Il conviendrait de poursuivre les expérimentations pour consolider les résultats et confirmer les tendances observées. » J'ai participé à l'audition de l'Anses, qui était très intéressante. L'agence appelle à ce que nous croisions nos données avec celles d'autres pays européens qui travaillent sur le sujet, comme l'Allemagne et l'Espagne. Pour l'instant, cela n'a pas été fait. Nous devons continuer à travailler. Effectivement, certains apports technologiques peuvent être intéressants.

D'aucuns semblent découvrir aujourd'hui la dangerosité de certains pesticides. Vouloir protéger les opérateurs est une très bonne chose, mais on sait que la volatilisation peut être beaucoup plus importante avec les drones ! C'est ce qui a justifié l'interdiction totale qui a prévalu durant longtemps avant la première loi Égalim.

Les évolutions technologiques doivent être prises en compte, mais nous estimons qu'il faut en rester à une expérimentation et, surtout, ne pas l'étendre à d'autres cultures, car nous avons besoin de beaucoup plus d'informations. Nous sommes donc, en l'état, pour la prolongation de l'expérimentation, mais surtout pas pour un élargissement.

De même, l'Anses ne dit pas forcément non aux drones, mais considère qu'il faut de la formation - ces appareils ne se pilotent pas n'importe comment -, de la maintenance et un contrôle de ces appareils. De fait, il convient de contrôler que la facilitation de l'utilisation des pesticides ne va pas engendrer une augmentation de leur volume.

Tout cela nous amène à proposer la suppression du dispositif de cette proposition de loi.

M. Gérard Lahellec. - Merci, monsieur le rapporteur. Je dois avouer mon grand embarras, qui tient au fait que, en ma qualité de petit paysan du centre Bretagne, je ne connais du sujet que des applications très limitées. Chez moi, c'était le blé d'hiver et les pommes de terre !

D'ailleurs, grâce notamment au travail de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae), on a découvert une nouvelle variété de pomme de terre, la zen, qui est peu sensible au mildiou. Par conséquent, je me suis mis à cultiver de la zen - il paraît qu'il n'est pas mauvais d'être zen de temps en temps...

À l'époque, on apprenait que la projection des produits phytosanitaires n'a pas la même efficacité selon la distance qui la sépare de la plante. La déperdition était proscrite pour éviter une moindre efficacité du traitement. Depuis, les choses ont évolué, tant et si bien que beaucoup d'agriculteurs interdisent à leurs enfants de manipuler les produits.

Par conséquent, je considère que le sujet est sensible et qu'il faut des avis scientifiques un peu élaborés sur le sujet. À cet égard, l'Anses ne nie pas le progrès que peut constituer l'usage des drones, mais elle est assez prudente sur les prescriptions d'usage. S'agissant des manipulations, il ne faut pas faire n'importe quoi... Le niveau d'inconnu qui entoure le sujet m'incite à être prudent sur la généralisation des usages.

Je n'ai pas parlé de la vigne. Nous n'en produisons pas.

M. Henri Cabanel, rapporteur. - Pas encore !

M. Gérard Lahellec. - Cela pourrait arriver, et ce ne serait pas forcément une bonne nouvelle...

M. Henri Cabanel, rapporteur. - En tout cas pas pour nous !

M. Gérard Lahellec. - À la faveur du réchauffement climatique, certains ont commencé à planter quelques vignes chez nous, ce qui n'est pas rassurant.

Très clairement, nous sommes, à ce stade, hostiles à la généralisation, raison pour laquelle nous ne voterons pas cette proposition de loi.

M. Jean-Claude Tissot. - Je remercie le rapporteur du travail effectué.

Cette proposition de loi entend déroger au principe général d'interdiction de pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques.

Nous considérons qu'il faut dissocier l'usage de la technique, d'une part, et les produits utilisés, d'autre part. Jamais nous ne refuserons le progrès quand celui-ci vient améliorer les conditions de travail. En revanche, jamais nous ne défendrons l'usage des pesticides.

Nous allons nous aussi nous appuyer sur l'Anses, qui, contrairement à ce qu'avance l'auteur de la proposition de loi, ne formule aucun avis tranché dans son rapport d'évaluation et semble même plutôt réservée, notamment au regard des dérives.

Nous sommes conscients qu'il existe une réelle difficulté liée à la spécificité de certains territoires à la topologie particulière. C'est surtout vrai dans les territoires ultramarins. Aussi, ce sujet mériterait une réflexion spécifique pour que des aménagements puissent être trouvés dès lors que toutes les garanties de sécurité pour l'homme et l'environnement ne seraient pas réunies.

Je termine par le droit à l'essai. La proposition de loi pourrait ouvrir l'autorisation d'épandage par drone pour toutes les cultures et toutes les parcelles en cas d'« avantages manifestes » à l'issue de l'expérimentation, et ce sans que l'on ait jamais à repasser devant le Parlement. Cela nous paraît dangereux.

Nous n'avons volontairement pas déposé d'amendements dans le cadre de l'examen en commission, mais nous en déposerons en séance publique. Pour l'heure, nous sommes contre ce texte, mais je ne doute pas de l'ouverture de notre rapporteur pour que nous puissions le voter en séance.

M. Pierre Cuypers. - Cette proposition de loi est vertueuse. Je suis agriculteur. Quand je me suis installé, on utilisait autour de 600 à 700 litres d'eau pour traiter un hectare de pommes de terre, soit entre 2 000 et 3 000 points d'impact de matière active au centimètre carré recto verso sur une feuille de pomme de terre.

Le mildiou se traite en fonction de la pluviométrie : quand elle est excessive, on ne peut pas protéger la plante, raison pour laquelle j'utilisais un hélicoptère d'une société du département voisin. On traitait alors à moins de cinquante litres d'eau à l'hectare.

Aujourd'hui, il est bien évident que l'on ne va pas traiter un champ de dix hectares de pommes de terre avec un drone ! Cela étant, il y a drone et drone. Les drones dont nous parlons aujourd'hui sont des drones professionnels. Ce ne sont pas des gadgets. On peut aujourd'hui, avec un drone, traiter à moins de cinquante litres d'eau à l'hectare, en utilisant des produits antidérive qui permettent justement que la molécule traite ces 2 000 à 3 000 points d'impact dont j'ai parlé, grâce à la turbulence et à la proximité de l'aéronef par rapport au sol.

Au-delà de la vigne, j'ai fait traiter les toitures des églises avec de l'antimousse, et cela marche ! On est alors à moins de dix litres.

Il me paraît exceptionnel que l'on puisse à la fois protéger l'individu, protéger la plante et éviter des coûts extraordinaires. Ce système est donc, pour moi, très vertueux.

Je voterai des deux mains ce texte. Ne refusons pas les innovations qui sont porteuses de progrès et de santé tant pour la plante que pour les hommes !

M. Patrick Chauvet. - Je veux, à mon tour, saluer le travail du rapporteur. Le groupe Union Centriste votera ce texte. De façon générale, il faut être très ouvert au principe de l'expérimentation ; le cas échéant, elle permet de montrer que ce que l'on a testé doit être abandonné.

Je suis persuadé, comme mon collègue Pierre Cuypers, que les nouvelles technologies amènent un progrès humain, sanitaire et environnemental.

Grâce à l'agriculture de précision, nous avons aujourd'hui des outils qui permettent de cartographier les départs de foyer de maladies sur les végétaux. Je pense que certains font un amalgame avec ce qui a pu exister à une certaine époque. Les technologies n'ont plus rien à voir avec ce qu'elles étaient ! Regardons de près ce qu'un drone peut apporter aujourd'hui.

Si l'on observe un départ de foyer sur cinquante ares d'une parcelle d'une dizaine d'hectares, il est très efficient économiquement de n'épandre les produits que sur cette surface, et cela sert l'environnement et l'humain.

On peut débattre ici des conditions d'application, mais il faut aussi penser à celles et à ceux qui pratiquent ces traitements tous les jours. Aucun jeune ne s'engagera si l'on revient aux pratiques pénibles ou dangereuses du passé !

Le développement durable, c'est l'équilibre entre le social, l'humain, l'économique et l'environnemental. Quand ces différentes causes sont servies, on est en plein dans le développement durable. Nous y sommes !

M. Vincent Louault. - Le rapporteur a très bien présenté les choses.

Le problème est que l'on part d'une législation aérienne. Or, aujourd'hui, une rampe de pulvérisateur de traitement n'est pas plus haute que le seuil de vol d'un drone. C'est aussi cela le paradoxe !

Aucun agriculteur ne prend plaisir à traiter ! Il faut remplir le pulvérisateur, s'habiller comme un cosmonaute, enfiler un masque, nettoyer l'appareil, prendre une douche... On ne le fait pas par plaisir ; on le fait par nécessité. En outre, tout cela coûte de l'argent.

La technologie du futur, c'est l'identification des maladies dès qu'elles arrivent. Ce qu'il faudra, demain, c'est être capable de traiter la première infection de pucerons cendrés, sur la surface concernée, pour éviter que tout le champ n'y passe.

L'expérimentation proposée est évidemment une nécessité, mais il faudra aller plus loin. Comme d'habitude, nous allons voter sur une proposition a minima. Sans mauvais jeu de mots, je dirais que cela ne vole pas bien haut !

M. Daniel Gremillet. - Je rejoins beaucoup de ce qui a été dit, en particulier par Vincent Louault, Patrick Chauvet ou Pierre Cuypers, et je veux remercier le rapporteur.

Le vote de ce texte donnera un signal très fort sur la recherche et l'innovation. C'est cela qu'il faut retenir ! Si l'on ne donne pas ce signal, on n'avancera pas.

Il convient d'apporter des réponses à toutes les questions légitimes qui ont été posées, mais la proposition de loi me semble vraiment essentielle pour l'évolution de notre agriculture et la sécurité alimentaire et environnementale. Je la soutiens sans réserve.

M. Henri Cabanel, rapporteur. - Ce texte, qui a suscité beaucoup de débats à l'Assemblée nationale, est un compromis. Je comprends qu'il puisse y avoir des réticences, mais évoquons le contexte.

Nous ne voulons pas généraliser l'expérimentation. Seules des parcelles à forte pente sont concernées, de 20 % ou plus, avec des produits de biocontrôle, des produits autorisés en agriculture biologique et à faible risque. Il n'est pas question de généraliser, même s'il faudra réfléchir plus avant pour les bananeraies, car se pose un vrai problème de rentabilité à terme.

Sont donc concernées des pentes très abruptes, avec des produits autorisés ; nous n'autorisons pas tout. Je ne comprends pas le rejet exprimé par certains, car l'Assemblée nationale a trouvé un bon compromis. Le rapport de l'Anses montre l'intérêt de poursuivre l'expérimentation, notamment dans ses conclusions générales. On ne peut pas se priver de l'opportunité que représentent les drones, il faut continuer à innover.

Qui va piloter ces engins ? La réglementation exige une formation adéquate. Celui qui réalisera le traitement devra disposer d'un certificat individuel de produits phytopharmaceutiques, dit Certiphyto. Il s'agira certainement d'entreprises spécialisées. Le ministère de l'agriculture prendra par arrêté les mesures nécessaires afin d'assurer ces formations.

Traiter par drone permettra en outre d'économiser des volumes par rapport au traitement terrestre.

Force est de constater qu'une amélioration des buses antidérive et une altitude moindre engendreraient moins de dérives. Actuellement, les drones peuvent épandre à des hauteurs faibles, inférieures à 3 mètres.

Nous avons interrogé les viticulteurs en bio. Ils demandent eux-mêmes que l'on puisse traiter par drone dans les pentes à 20 %. Rendez-vous compte de la dangerosité des traitements terrestres, notamment en cas de mauvaises conditions météorologiques. Pour le bio, seuls les traitements préventifs sont possibles, si bien qu'après un fort épisode de pluie, qui lessive les produits, il faut automatiquement « recouvrir » les végétaux. Cependant, après un orage, quand la terre est meuble, se rendre dans des parcelles avec 20 % de pente est très dangereux. Ne nous privons pas de l'opportunité d'utiliser un drone, et ainsi de sécuriser l'opérateur.

Ceux qui s'opposent à cette mesure me semblent avoir une position dogmatique... Je le dis d'autant plus facilement que je travaille en bio.

Comme l'a dit Patrick Chauvet, il faut trouver une position équilibrée entre économie, environnement et santé, en particulier la santé des opérateurs.

Il nous faudra faire des efforts pour les bananeraies. Les traitements se font encore à dos d'hommes, dans des pentes de 20 %, avec une combinaison étanche, des gants, des bottes, un masque, avec trente kilos sur le dos ; il faut asperger les feuilles des bananiers sur leur partie supérieure. Résultat : malheureusement, les opérateurs traitent sans protection, mettant leur santé en jeu.

Nous aurons le débat en séance. Mon cher collègue Tissot, vous voulez proposer des amendements, mais, pour ma part, je souhaite un vote conforme. Je refuserai donc tous les amendements, car l'Assemblée nationale a trouvé un bon compromis ; et étant donné le calendrier politique, n'oublions pas qu'un tiens vaut mieux que deux tu l'auras...

M. Jean-Claude Tissot. - Nous ne sommes pas contre le progrès et contre l'utilisation de nouveaux matériels, mais tout dépend du produit projeté. Si j'ai bien compris, il ne sera pas possible d'utiliser les drones dans des pentes à moins de 20 %.

M. Henri Cabanel, rapporteur. - Tout à fait.

M. Franck Montaugé. - Dans mon département, la topographie est très diversifiée, à l'intérieur même de parcelles uniques. Dans certaines parcelles, il y a des parties plates comme des pentes de plus de 20 %. Comment fait-on ? Chez moi, c'est le Piémont !

M. Henri Cabanel, rapporteur. - Une pente à 20 %, c'est une pente très importante ! Il faut avant tout assurer la sécurité des opérateurs. Je ne sais pas, pour parler du cas précis de M. Montaugé, comment la mesure sera interprétée.

M. Franck Montaugé. - Tout cela sera décliné réglementairement... Nous ne sommes pas sortis de l'auberge.

Connaissons-nous l'accidentologie ? Dans mon département, régulièrement, des tracteurs se renversent.

Avons-nous des connaissances précises sur les maladies - souvent des cancers - causées par les produits de traitement ? Disposons-nous de statistiques, avec une évolution dans le temps ?

M. Henri Cabanel, rapporteur. - Nous n'avons pas de chiffres sur l'accidentologie, mais nous pouvons facilement imaginer le danger que court celui qui traite avec des engins mécanisés sur des pentes à plus de 20 %.

Au sujet des maladies, il s'agit là d'autoriser les produits phytopharmaceutiques les moins dangereux.

M. Daniel Salmon. - Le droit à l'essai concerne-t-il toutes les parcelles ?

M. Henri Cabanel, rapporteur. - Le droit à l'essai concerne certaines cultures pour lesquelles l'usage de drone présente des avantages manifestes pour la santé humaine et l'environnement. Une éventuelle généralisation n'interviendrait qu'après une évaluation des résultats par l'Anses.

M. Daniel Salmon. - Merci pour ce beau plaidoyer pour la bio et les produits de biocontrôle, certes, mais on sent bien la volonté d'étendre l'expérimentation, quelles que soient les pentes, quels que soient les produits. Cela viendra dans un deuxième temps, car il en va toujours ainsi.

J'en viens aux entreprises spécialisées. On parle beaucoup de partage de la valeur et de revenu : qui va encore capter une partie de la valeur ? La technologie, oui, mais il faut examiner qui est gagnant.

M. Vincent Louault. - Le principe dérogatoire à l'interdiction d'épandage aérien n'existe que pour un cas : la démoustication. Ainsi, pour les humains, on démoustique, avec des pyrèthres soi-disant naturels, alors qu'ils ne le sont pas du tout : et de traiter par avion et par drone autour de zones habitées ! Qu'en est-il du principe de précaution ?

J'ai un peu de mal à comprendre que l'on refuse cette expérimentation aux agriculteurs, alors qu'on l'autorise sur des populations dans le sud.

Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente. - En séance, les débats seront riches. Nous en avons eu la preuve.

EXAMEN DES ARTICLES

M. Henri Cabanel, rapporteur. - Je suis défavorable à l'amendement de suppression COM-1 et je souhaite que cette proposition de loi soit votée conforme.

L'amendement COM-1 n'est pas adopté.

L'article 1er est adopté sans modification.

Article 2

L'article 2 demeure supprimé.

La proposition de loi est adoptée sans modification.

RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE

L'ARTICLE 45

DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS

DU

RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 15(*).

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie16(*). Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte17(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial18(*).

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des affaires économiques a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 26 mars 2025, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 273 (2024-2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l'aide d'aéronefs télépilotés. Sont susceptibles de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé, les dispositions relatives :

- à l'usage d'aéronefs circulant sans personne à bord pour l'application de produits phytopharmaceutiques en agriculture.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Mardi 18 mars 2025

- Chambres d'agriculture France : MM. Philippe NOYAU, membre sortant du bureau, Nicolas WALTER, chargé de mission agroéquipement, Mme Alix DAVID, chargée de mission affaires publiques et M. Louis MINET, stagiaire affaires publiques.

- Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) : MM. Christian DURLIN, vice-président de la commission environnement, Bastien RENAUX, chargé de mission environnement et apiculture et Mme Clémence GALTIER , chargée de mission affaires publiques.

- Eurodom : MM. Benoît LOMBRIÈRE, délégué général adjoint et Mathis BARROT, consultant en relation avec le Parlement français.

- Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire : Mme Anne GIREL-ZAJDENWEBER, conseillère biodiversité, planification écologique, stratégie écophyto et adaptation au changement climatique, M. Olivier PRUNAUX, inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire à la Direction générale de l'alimentation (DGAL) et Mme Vanessa MENDES, adjointe à la sous-directrice du droit des politiques agricoles à la Direction des affaires juridiques (DAJ).

- Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) : M. Pierre LEBAILLY, chercheur en épidémiologie, maître de conférences en santé publique / Habilité à diriger des recherches, UFR Santé Université Caen-Normandie & Unité Inserm 1086 ANTICIPE Axe Cancers & Préventions et Mme Anne-Sophie ETZOL, responsable des relations institutionnelles.

Mercredi 19 mars 2025

- Coordination rurale : M. Patrick LEGRAS, porte-parole, membre du comité directeur.

Lundi 24 mars 2025

- Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) : M. Thierry MERCIER, directeur de l'évaluation des risques pour les produits règlementés et Mme Sarah AUBERTIE, chargée des relations institutionnelles.

LA LOI EN CONSTRUCTION

Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl24-273.html

* 1 Site internet de l'Anses.

* 23 Amendements CE4, CE15, CE16, CE46 et CE47.

* 4 Amendements CE27 et CE32.

* 5 Amendement CE17.

* 6 Amendement CE19.

* 7 Amendements CE19 et CE58.

* 8 Amendement CE65.

* 9 Amendements CE56, CE57, CE59, CE60, CE64, CE29, CE67, CE65, CE66.

* 10 Amendements 57, 33, 48, 60, 73 et 61.

* 11 Amendements 38 et 37.

* 12 Amendements 45 et 47

* 13 Amendements 2 et 25

* 14 Depuis 2010 pour la Martinique et 2012 pour la Guadeloupe.

* 15 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 16 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 17 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 18 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.