- L'ESSENTIEL

- LISTE DES RECOMMANDATIONS

- I. LE BLESSÉ MILITAIRE : UNE NOTION

SPÉCIFIQUE POUVANT ENTRAINER UNE DIVERSITÉ DE DROITS ET DE

SITUATIONS ADMINISTRATIVES

- A. UN CONTRÔLE QUI DÉPASSE

BUDGÉTAIREMENT LE CADRE DE LA MISSION « ANCIENS

COMBATTANTS »

- B. LE MILITAIRE BLESSÉ, UNE NOTION LARGE

RECOUVRANT TOUS LES MILITAIRES BLESSÉS OU MALADES À L'OCCASION DE

LEUR SERVICE

- C. UN COÛT GLOBAL DE LA PRISE EN CHARGE DES

BLESSÉS DE GUERRE DIFFICILE À ÉVALUER

- 1. Un coût budgétaire de

865 millions d'euros en 2024 pour le programme 169

- a) 812 millions d'euros pour les PMI et droits

rattachés en 2024

- b) Un financement de l'INI à hauteur de

14 millions d'euros

- c) Les dépenses indirectes en faveur des

militaires blessés d'environ 40 millions d'euros

- d) Des avantages fiscaux importants

renchérissant l'effort en faveur des blessés militaires

- a) 812 millions d'euros pour les PMI et droits

rattachés en 2024

- 2. Une majorité des crédits de la

politique d'accompagnement des blessés non évaluée et

portée par la mission « Défense »

- 1. Un coût budgétaire de

865 millions d'euros en 2024 pour le programme 169

- D. DES PARCOURS DE SOINS ET ADMINISTRATIFS LONGS ET

ENTRAINANT L'INTERVENTION DE NOMBREUX ACTEURS

- 1. Le parcours de soins du blessé

militaire

- 2. Un parcours administratif nécessitant

l'intervention de nombreux acteurs

- a) Plusieurs référents administratifs

pouvant intervenir selon la situation du blessé

- b) Un blessé pouvant relever de nombreuses

situations administratives

- (1) La situation administrative du militaire

blessé avant la radiation

- (2) La situation administrative du militaire

blessé après la radiation

- (3) Un statut ouvrant des droits

particuliers

- c) Les démarches administratives

liées à la blessure militaire

- (1) Les démarches liées à la

documentation de la blessure

- (2) Les démarches liées à

l'indemnisation de la blessure

- (3) Les démarches liées à la

réhabilitation et la réinsertion du blessé

- (4) Les démarches liées à la

reconnaissance envers les blessés

- a) Plusieurs référents administratifs

pouvant intervenir selon la situation du blessé

- 1. Le parcours de soins du blessé

militaire

- E. LE BLESSÉ MILITAIRE : D'IMPORTANTES

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES AUXQUELLES LE MNISTÈRE DES

ARMÉES CHERCHE À RÉPONDRE

- 1. Une absence de correspondance entre parcours de

soins et parcours administratif, source de complexité

- 2. Des démarches administratives

d'accès aux dispositifs de réhabilitation et réparation

restant complexes

- 3. Une stigmatisation de certaines formes de

blessures et dépendances

- 4. Une blessure psychique dont la prise en compte

reste très récente et encore insuffisante

- 5. Le plan d'action blessé 2023-2027 :

une volonté de réponse forte face aux difficultés

identifiées

- a) Le 5ème plan blessé

- b) Un plan contenant d'importantes mesures

touchant aux différentes difficultés auxquelles font face les

blessés militaires : simplification administrative, meilleure prise

en compte de la blessure psychique, etc.

- c) La création d'une plateforme

informatique pour améliorer l'information des blessés et

permettre une dématérialisation des démarches

- d) Un plan utile mais encore récent, dont

la mise en oeuvre n'est dès lors pas finalisée et

nécessite des efforts de communication

- (1) Des mesures allant dans le bon sens

- (2) Une mise en oeuvre pour l'instant

partielle

- (3) Un besoin de communication autour de certaines

mesures

- (4) L'absence de prise en compte de la valeur des

PMI

- a) Le 5ème plan blessé

- 1. Une absence de correspondance entre parcours de

soins et parcours administratif, source de complexité

- A. UN CONTRÔLE QUI DÉPASSE

BUDGÉTAIREMENT LE CADRE DE LA MISSION « ANCIENS

COMBATTANTS »

- II. LES DISPOSITIFS DE PRISE EN CHARGE DU

MILITAIRE BLESSÉ

- A. LA RÉHABILITATION PHYSIQUE ET PSYCHIQUE

DES MILITAIRES BLESSÉS

- 1. L'Institution nationale des Invalides, acteur

historique de la réhabilitation des militaires blessés

- a) Un établissement disposant de

trois pôles pour une prise en charge globale du militaire

blessé

- (1) Un centre de pensionnaires permettant

d'accueillir et d'héberger les blessés les plus graves

- (2) Un centre de réhabilitation

spécialisé dans la prise en charge des invalidités

graves

- (3) Le Centre d'Études et de Recherche sur

l'Appareillage des Handicapés

- b) Un établissement disposant du soutien

d'acteurs associatifs et bénévoles

- c) Les principales évolutions

récentes de l'INI : un renouvellement immobilier rendu

nécessaire par l'ancienneté des bâtiments et une meilleure

prise en compte de la blessure psychique

- d) Un établissement faisant face à

des difficultés financières

- (1) Un financement protéiforme et

partiellement assis sur des revenus propres

- (2) Des difficultés financières

récentes pour l'institution

- (a) Des charges renforcées par le

renouvellement immobilier de l'établissement et l'inflation

- (b) Des recettes propres contraintes

- (c) Un manque d'attractivité de l'INI pour

le recrutement de personnels médicaux et paramédicaux entrainant

des fermetures de lits

- (d) Les conséquences de ces

difficultés : un gel des dépenses d'investissement

- a) Un établissement disposant de

trois pôles pour une prise en charge globale du militaire

blessé

- 2. ATHOS, un dispositif récent et bienvenu

de réhabilitation psychique des militaires blessés

- a) Un dispositif expérimental de

l'armée de terre qui a été pérennisé et dont

la gestion a été confiée à l'ONaCVG

- b) Un dispositif de réinsertion psychique

réservé aux militaires blessés et basé sur le

volontariat

- c) Une réhabilitation

non-médicalisée pertinente et complémentaire du traitement

médicalisé

- (1) Le parti pris d'une réhabilitation

non-médicalisée basée sur la progressivité et le

volontariat

- (2) Le programme de réhabilitation

ATHOS : des activités de la vie courante dans un environnement

bienveillant et contrôlé

- (3) Un programme de réhabilitation

permettant également de lutter contre l'isolement et les

difficultés de vie familiale des membres

- d) Le coût budgétaire d'une maison

ATHOS : 1 million d'euros par maison

- (1) Une durée moyenne de

réhabilitation de vingt mois

- (2) Un coût annuel d'environ 1 million

d'euros par maison

- (3) Une absence d'évaluation des

coûts sociaux évités

- e) Un dispositif encore récent auquel il

peut être complexe d'accéder

- a) Un dispositif expérimental de

l'armée de terre qui a été pérennisé et dont

la gestion a été confiée à l'ONaCVG

- 1. L'Institution nationale des Invalides, acteur

historique de la réhabilitation des militaires blessés

- B. POUR L'ACCOMPAGNEMENT ET LA RÉINSERTION

DES BLESSÉS, DES DISPOSITIFS NOMBREUX MAIS ÉCLATÉS

- C. LA RÉPARATION ET LA

RECONNAISSANCE : UN ÉLÉMENT HISTORIQUE ET CENTRAL DE LA

PRISE EN CHARGE DES BLESSÉS

- 1. Des dispositifs de reconnaissance

réservés aux blessés de guerre

- 2. Les pensions militaires d'invalidité,

pièce centrale de la politique d'indemnisation des militaires

blessés

- 3. Les dispositifs d'indemnisation

complémentaires à la PMI permettant une meilleure prise en compte

des situations spécifiques

- 1. Des dispositifs de reconnaissance

réservés aux blessés de guerre

- D. UN SOUTIEN ASSOCIATIF AUX BLESSÉS DE

GUERRE HISTORIQUE ET DYNAMIQUE : L'EXEMPLE DES « GUEULES

CASSÉES »

- A. LA RÉHABILITATION PHYSIQUE ET PSYCHIQUE

DES MILITAIRES BLESSÉS

- III. DES DIFFICULTÉS PERSISTANTES DANS LA

PRISE EN CHARGE DES BLESSÉS

- A. DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

SIMPLIFIÉES MAIS RESTANT INADAPTÉES À CERTAINES BLESSURES

PSYCHIQUES

- 1. Une procédure de demande de PMI lourde

pour laquelle une simplification forte a été

engagée

- 2. Pensée pour la blessure physique, la

procédure est mal adaptée à la blessure psychique

- a) Un type de blessure dont la déclaration

est tardive, plus difficilement détectable et entravant la

capacité à réaliser des démarches

administratives

- b) Une procédure pensée pour un

blessé faisant partie de l'institution

- c) Un risque d'isolement lié à la

durée du congé de longue durée maladie

- d) La nécessité d'une adaptation des

procédures à la blessure psychologique

- a) Un type de blessure dont la déclaration

est tardive, plus difficilement détectable et entravant la

capacité à réaliser des démarches

administratives

- 1. Une procédure de demande de PMI lourde

pour laquelle une simplification forte a été

engagée

- B. LA PERTE DE VALEUR DES PMI FACE À

L'INFLATION

- A. DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

SIMPLIFIÉES MAIS RESTANT INADAPTÉES À CERTAINES BLESSURES

PSYCHIQUES

- I. LE BLESSÉ MILITAIRE : UNE NOTION

SPÉCIFIQUE POUVANT ENTRAINER UNE DIVERSITÉ DE DROITS ET DE

SITUATIONS ADMINISTRATIVES

- EXAMEN EN COMMISSION

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

- LISTE DES DÉPLACEMENTS

- TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI

(TEMIS)

- ANNEXE

N° 77

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 octobre 2024

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des finances (1)

sur la

prise en charge des

militaires blessés,

Par M. Marc LAMÉNIE,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de :

M. Claude Raynal, président ;

M. Jean-François Husson, rapporteur général

; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Emmanuel

Capus, Thierry Cozic, Bernard Delcros, Thomas Dossus, Albéric de

Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli,

vice-présidents ; M. Michel Canévet,

Mme Frédérique Espagnac, M. Marc Laménie,

secrétaires ; MM. Arnaud Bazin, Grégory Blanc,

Mme Florence Blatrix Contat, M. Éric Bocquet,

Mme Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Carole

Ciuntu, MM. Raphaël Daubet,

Vincent Delahaye, Vincent

Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin,

Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet,

Éric

Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine

Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel,

Hervé Maurey,

Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Jean-Baptiste Olivier, Olivier Paccaud,

Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François

Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher

Szczurek,

Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre

Vogel.

L'ESSENTIEL

La prise en charge des blessés1(*) militaires se décompose en deux phases. Il y a d'abord la phase aiguë de la blessure, où la prise en charge est essentiellement assurée par le service de santé des armées (SSA)2(*). Elle ne relève pas de la mission « Anciens Combattants ».

Ensuite, la prise en charge fait intervenir des acteurs relevant de la mission « Défense » et de la mission « Anciens Combattants ». Elle apparaît très complète et des efforts importants sont encore fournis pour l'améliorer, ce qui mérite d'être salué. Pour autant, le parcours administratif des blessés reste long et lourd, et des adaptations aux situations personnelles sont encore possibles.

I. UN FINANCEMENT À HAUTEUR DE 865 MILLIONS D'EUROS POUR LA MISSION « ANCIENS COMBATTANTS » MAIS UNE MAJORITÉ DE CRÉDITS PROVENANT DE LA MISSION « DÉFENSE »

La mission « Anciens combattants » compte 144 980 bénéficiaires d'une pension militaire d'invalidité (PMI). Le dispositif ATHOS, qui s'adresse à des militaires victime de syndrome post-traumatique, compte au 1er juillet 2024 430 membres. Ce nombre est cependant en augmentation rapide et une capacité d'accueil de 1500 places est considérée comme nécessaire.

Pour couvrir ces besoins, 865 millions d'euros ont été programmés par la mission « Anciens combattant » en 2024. Il s'agit des crédits dédiés aux pensions militaires d'invalidité (PMI) et droits rattachés, au financement de l'Institution Nationale des Invalides (INI), à une partie des crédits de l'action sociale et de la subvention pour charge de services publics de l'Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) ainsi qu'à une partie des crédits de l'allocation de reconnaissance du combattant, dont bénéficient environ 27 % des ayants droit d'une PMI.

L'essentiel de cette enveloppe budgétaire - 690 millions d'euros - est consacré aux seules PMI.

La majorité de l'effort budgétaire lié à la prise en charge des militaires blessés relève cependant de la mission « Défense ». Interrogé, le ministère des Armées indique qu'il n'existe pas d'estimation du coût agrégé de la prise en charge du soin et de la réhabilitation des militaires blessés. Le rapporteur relèvera néanmoins que, sans prise en compte de l'administration chargé d'accompagner le blessé dans la durée, le SSA bénéficie à lui seul d'un financement à hauteur de 1,6 milliard d'euros.

II. UNE PRISE EN CHARGE COMPLÈTE DU BLESSÉ DE GUERRE

A. LA RÉHABILITATION PHYSIQUE ET PSYCHIQUE

Le blessé peut bénéficier de séjours dans des organisme spécialisés dans la réhabilitation physique et psychique des invalides.

La prise en charge de la réhabilitation physique des invalides est historique et réalisée par différents établissements médico-sociaux. L'Institution Nationale des Invalides, établissement fondé en 1674, est un acteur historique de la réhabilitation, spécialisé dans la prise en charge de l'invalidité lourde, en coopération avec le SSA. Elle héberge les militaires dont l'invalidité et trop lourde pour permettre une réhabilitation dans un centre de pensionnaires.

La prise en charge institutionnelle de la blessure psychique est bien plus récente et connait un développement actif aujourd'hui, à travers notamment le contrat d'objectif et de performance de l'INI qui le prévoit expressément. En outre, le déploiement du dispositif ATHOS, confié à l'ONaCVG, doit permettre aux blessés psychiques d'être accueillis dans des centres de réhabilitation non-médicalisés destinés à les aider à se réinsérer dans la société. Ce dispositif - en développement - est encore très récent et ne dispose que d'une capacité d'accueil limité.

B. L'ACCOMPAGNEMENT ET LA RÉINSERTION DES BLESSÉS

Outre les dispositifs de réhabilitation, le militaire blessé - et dans certains cas sa famille - peut bénéficier d'un nombre important de dispositifs d'accompagnement et de réinsertion.

Le militaire blessé peut bénéficier d'un accompagnement social de la part de l'action sociale des armées, avec notamment des congés spécifiques et un suivi psychologique du blessé et de sa famille.

Le blessé bénéficie également d'un suivi particulier de la part de Défense Mobilité, l'opérateur de l'accompagnement professionnel des armées. Il peut y peut faire appel même après son départ des armées, sans limite de temps, et demander à bénéficier d'une formation, d'un programme de reconversion ou encore d'une aide au lancement d'une entreprise.

La grande majorité des blessés sont également des ressortissants de l'ONaCVG et peuvent à ce titre prétendre à l'accompagnement et à l'action sociale que l'Office met en oeuvre pour tous ses bénéficiaires.

C. LA RECONNAISSANCE ET LA RÉPARATION PAR L'INDEMNISATION

Le militaire blessé en service, si sa blessure provoque une invalidité d'une certaine gravité et s'il peut démontrer que sa blessure est imputable au service, peut demander une pension militaire d'invalidité (PMI). Il peut également demander une indemnisation des préjudices complémentaires dite « Brugnot ».

La PMI et l'indemnisation Brugnot visent à indemniser monétairement le militaire des conséquences de sa blessure. La PMI prend notamment la forme d'une rente d'une durée de 3 ans et, si au bout de cette durée, l'invalidité persiste, le bénéfice de la PMI devient viager. Le montant de la PMI est déterminé selon le grade et le degré d'invalidité du blessé.

Selon les circonstances de la blessure, le blessé peut également prétendre à des titres de reconnaissance, comme la Médaille du Blessé ou le titre de reconnaissance de la Nation. Certains de ces titres - la carte du combattant et le titre de reconnaissance de la Nation - donnent la qualité de ressortissant de l'ONaCVG.

III. UN PARCOURS DU BLESSÉ QUI RESTE COMPLEXE MALGRÉ DES EFFORTS DE SIMPLIFICATION

A. UN PARCOURS ADMINISTRATIF LOURD AUX INTERVENANTS NOMBREUX

Lors de son parcours administratif, le blessé pourra avoir jusqu'à trois référents administratifs différents selon qu'il soit en position d'activité ou de non activité au sein des armées, ou qu'il ait quitté l'institution. Il sera également amené à interagir avec de très nombreux intervenants (soignants, défense mobilité, action sociale des armées, ONaCVG, etc.) et à réaliser des demandes pour bénéficier des différents dispositifs auxquels il peut prétendre (PMI, maison ATHOS, accompagnement professionnel, etc.).

Ce parcours peut également être très long : le délai de traitement moyen des PMI est de 7 mois. Selon le type de blessure, le congé en position de non-activité peut durer jusqu'à 8 ans, et une infirmité permanente suivra malheureusement le blessé tout au long de sa vie et pourra entrainer de nouvelles démarches en cas d'aggravation ou de rechute.

De plus, le parcours administratif ne dépend pas du parcours de soins du blessé. En effet, chacun des trois référents administratifs (unité de rattachement, organisme administratif en charge du suivi des militaires en position de non-activité ou ONaCVG) peut potentiellement intervenir à toutes les étapes du parcours de soins et de réhabilitation.

Deux types de difficultés se posent alors. D'une part le militaire peut avoir du mal à identifier les bons interlocuteurs et doit être accompagné par un assistant social professionnel pour faire valoir ses droits. D'autre part l'administration peut rencontrer des difficultés de coordination et de partage de l'information, la transmission d'un dossier d'un acteur à l'autre ou le traitement d'un dossier par deux entités différentes étant toujours facteur de risque.

Les blessés de guerre sont parfois confrontés à une absence de correspondance entre parcours administratif et parcours de soins.

B. D'IMPORTANTS EFFORTS DE SIMPLIFICATION ET D'AMÉLIORATION DE LA PRISE EN CHARGE DES BLESSÉS

Conscient des difficultés liées au parcours du blessé, le ministère des Armées a mis en place un plan blessé 2023-2027. Bien que très récent et non entièrement mis en place, ce dernier contient un nombre important de mesures particulièrement opportunes : fusion et simplification des demandes de PMI et d'indemnisation Brugnot, automatisation des demandes de renouvellement et de mise au niveau du grade des PMI, meilleure prise en compte de la blessure psychique et ouverture de 10 maisons ATHOS, mise en place d'une plateforme numérique de centralisation de l'information et des démarches pour les militaires blessés et leurs familles, etc. Cette initiative doit être saluée.

Néanmoins, l'absence de recul sur la mise en oeuvre de ces mesures empêche actuellement d'en tirer des conclusions.

Par ailleurs ces avancées étant récentes, elles sont encore mal connues de leur public cible et, de ce fait, ont encore du mal à l'atteindre. En particulier, une plus grande communication apparaît nécessaire pour les dispositifs de réhabilitation psychique, dont l'une des difficultés est actuellement de parvenir à capter la population des bénéficiaires potentiels.

À titre d'illustration, la plateforme numérique mise en place par le ministère des Armées était jusqu'à peu ignorée des associations qui pourtant accompagnent des blessés dans leurs démarches administratives.

Enfin, certaines situations personnelles restent encore mal prises en compte.

IV. LES LIMITES DE LA POLITIQUE DE PRISE EN CHARGE DES BLESSÉS : APPRÉHENDER LA SITUATION SPÉCIFIQUE DES BLESSÉS PSYCHIQUES ET LA PERTE DE VALEUR DE LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITÉ

A. LE CAS DES BLESSÉS PSYCHIQUES HORS ARMÉES

Le cas le plus problématique actuellement est celui du blessé psychique dont la blessure se déclenche après son départ des armées, en particulier s'il n'est pas ressortissant de l'ONaCVG. En effet, la blessure psychique est souvent incompatible avec la réalisation de toute démarche administrative et l'accès à un accompagnement est dans ce cas bien plus compliqué pour le blessé, qui ne pourra pas non plus bénéficier des congés auxquels il aurait pu prétendre s'il avait encore fait partie de l'armée.

Or, le blessé psychique est particulièrement vulnérable, susceptible de tomber dans des comportements addictifs et de s'isoler socialement. Il a besoin d'un accompagnement fort et proactif pour permettre sa réinsertion. Hors de l'armée, si l'ONaCVG n'est pas en mesure de l'aider le temps de la réalisation de ses démarches et du traitement de sa demande de PMI - qui est, au regard de la situation du blessé, très long -, le blessé ne pourra véritablement se retourner que vers la solidarité des associations de blessés. Si ces dernières sont des acteurs importants de l'aide aux blessés et des partenaires particulièrement précieux de l'État pour la prise en charge de ces derniers, il n'apparait pas satisfaisant qu'elles soient la seule entité en mesure d'intervenir pour certaines catégories de blessés.

B. CERTAINS BLESSÉS NE SONT PAS RESSORTISSANTS DE L'ONACVG

Dans certains cas, parfois simplement parce qu'ils n'ont pas fait la démarche, certains blessés quittant les armées ne deviennent pas ressortissants de l'Office. Cela aura deux conséquences : ils ne peuvent pas avoir recours à l'ONaCVG pour un accompagnement dans leurs éventuelles démarches futures et ils ne peuvent pas avoir recours à l'action sociale de l'ONaCVG.

C. LA POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DES BLESSÉS EST UNE VICTIME COLLATÉRALE DU GEL DES RÉMUNÉRATIONS PUBLIQUES

La principale mesure de reconnaissance et de réparation en faveur des blessés, la PMI est calculée en fonction d'un point d'indice lui-même indexé sur la progression des rémunérations publiques. De ce fait, le gel des rémunérations publiques a indirectement entrainé une perte de valeur des pensions militaires d'invalidité face à l'inflation.

Or, ces pensions constituent une mesure de reconnaissance et d'indemnisation concédée à des militaires blessés à l'occasion de leur service au sein des armées, devant indemniser la gêne fonctionnelle et le manque à gagner causés par leur sacrifice.

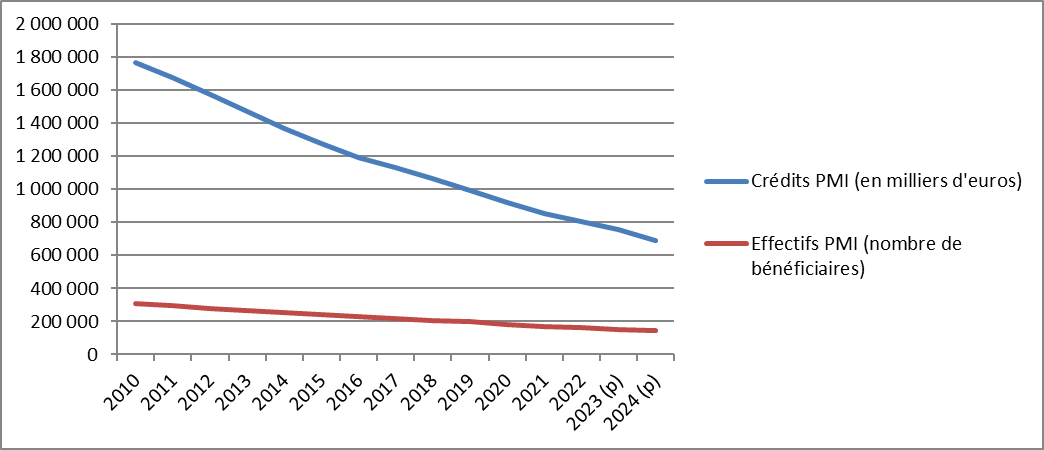

Parallèlement, il convient de noter que la charge financière que représentent les PMI baisse d'année en année, au gré de la diminution de la population des bénéficiaires qui est particulièrement âgé.

Sans remettre en cause la trajectoire structurellement baissière des crédits qui sont consacrés aux pensions militaires d'invalidité, une réflexion mériterait d'être menée sur quant à leur adaptation et leur évolution, notamment en période de forte inflation.

LISTE DES RECOMMANDATIONS

Recommandation n° 1 : Continuer l'effort de simplification et de rationalisation du parcours administratif du militaire blessé engagé. (Ministère des Armées)

Recommandation n° 2 : Renforcer la communication entourant la prise en charge de la blessure psychique auprès des acteurs de l'accompagnement des blessés et des blessés eux-mêmes. (Ministère des Armées, ONaCVG)

Recommandation n° 3 : Adapter les procédures de demande de pensions militaires d'invalidité à la situation particulière des blessés psychiques, notamment dans le cas où ceux-ci ont déjà quitté les armées. (Ministère des Armées)

Recommandation n° 4 : Réfléchir à l'adaptation des modalités d'indexation des pensions militaires d'invalidité, notamment en période de forte inflation. (Ministère des Armées)

I. LE BLESSÉ MILITAIRE : UNE NOTION SPÉCIFIQUE POUVANT ENTRAINER UNE DIVERSITÉ DE DROITS ET DE SITUATIONS ADMINISTRATIVES

A. UN CONTRÔLE QUI DÉPASSE BUDGÉTAIREMENT LE CADRE DE LA MISSION « ANCIENS COMBATTANTS »

La prise en charge de militaires blessés est un sujet vaste qui ne correspond pas aux divisions effectuées en loi de finances entre les missions « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation » et « Défense ». En effet, un militaire relève le temps de son engagement de la mission « Défense » puis, s'il remplit les conditions pour devenir ressortissant de l'Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG), de la mission « Anciens combattants ».

Si un parcours « classique » est celui d'un militaire blessé lors de son engagement puis qui devient ressortissant de l'ONaCVG, il est possible aussi qu'une blessure se déclare et entraine un parcours de soins après que le militaire ait quitté l'institution.

Les intervenants du parcours du blessé relèvent des deux missions, avec, d'un côté, les acteurs du soin - qui prennent en charge le blessé au moment de sa blessure lors de sa phase aiguë - relevant des crédits de la mission « Défense » et, de l'autre, les acteurs de la réhabilitation - prenant en charge le blessé après que la blessure et son état soient stabilisés - relevant en grande partie de la mission « Anciens combattants ».

Les divisions administratives du parcours du blessé ne correspondent quant à elles pas nécessairement à ces deux missions : certains acteurs ne sont accessibles que par des militaires (par exemple le service de santé des armées), ou à l'inverse, par des non militaires (l'ONaCVG), d'autres comme l'Institution nationale des invalides (INI) peuvent s'adresser à la fois à des militaires et à des non militaires qui ont une blessure en lien avec un engagement militaire.

Le présent contrôle étant réalisé par le rapporteur de la mission « Anciens combattants », il se concentrera sur les mesures de réparation, reconnaissance et réhabilitation envers les blessés militaires après leur départ de l'institution. Néanmoins, il est impossible d'aborder ce sujet sans prendre en compte la partie du parcours du blessé se passant - ou susceptible de se passer - lorsque le blessé est encore membre de l'institution et pris en charge par la mission « Défense », puisque cette première partie du parcours est déterminante pour sa suite.

Ainsi, en accord avec son collègue rapporteur de la mission « Défense », le rapporteur exposera autant que nécessaire les dispositifs et acteurs relevant de la mission « Défense » pour la bonne compréhension des dispositifs de prise en charge des blessés. Il s'abstiendra néanmoins de toute recommandation ne portant pas sur les acteurs, actions ou crédits relevant de la mission « Anciens combattants ».

B. LE MILITAIRE BLESSÉ, UNE NOTION LARGE RECOUVRANT TOUS LES MILITAIRES BLESSÉS OU MALADES À L'OCCASION DE LEUR SERVICE

Le terme de militaire blessé peut recouvrir différentes situations. Dans son sens le plus strict, il s'agit du « blessé de guerre », soit un militaire blessé lors d'un affrontement direct et du fait d'une action délibérée de l'ennemi. Ce type de blessure ouvre le droit à la Médaille du blessé et certains droits d'office, comme la carte du combattant et le titre de reconnaissance de la Nation.

Dans un sens plus large, le blessé est un « militaire blessé en service », ce qui correspond à un militaire ayant subi une blessure ou contracté une maladie du fait ou à l'occasion de son service (par exemple lors d'un entrainement). Ce militaire pourra, selon la gravité de la blessure ou de la maladie, prétendre à divers dispositifs de soins et de réhabilitation. Par ailleurs, des droits différents peuvent s'attacher à une même blessure ou maladie en lien avec le service, selon que cette blessure soit intervenue ou non dans le cadre d'une OPEX.

S'agissant des blessures psychiques, la blessure peut se déclarer après que le militaire ait quitté l'institution sans que soit remis en cause ni le statut de militaire blessé, ni les droits qui s'y rattachent, à équivalence d'une blessure physique de la même gravité.

Dans le cadre de ce rapport, le terme de militaire blessé sera entendu au sens large en incluant donc, sauf mention contraire, les blessures stricto sensu et les maladies.

C. UN COÛT GLOBAL DE LA PRISE EN CHARGE DES BLESSÉS DE GUERRE DIFFICILE À ÉVALUER

Le coût budgétaire global de la prise en charge des militaires blessés correspond à l'agrégation de différents dispositifs de soins, de réhabilitation, d'indemnisation et aux coûts de fonctionnement des opérateurs et administrations supportant ces dispositifs.

1. Un coût budgétaire de 865 millions d'euros en 2024 pour le programme 169

Les crédits de la mission « Anciens combattants » destinés à la prise en charge des militaires blessés sont contenus dans le programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation »

Ces crédits s'élevaient à environ 865 millions d'euros en 2024 et s'inscrivent dans une trajectoire baissière forte, la principale dépense - les pensions militaires d'invalidité - diminuant d'année en année.

a) 812 millions d'euros pour les PMI et droits rattachés en 2024

La dépense liée aux pensions militaires d'invalidité (PMI) a été exécutée à hauteur de 755 millions d'euros en 2023. La programmation budgétaire pour 2024 prévoyait 690 millions d'euros pour une hypothèse de 144 980 bénéficiaires de PMI.

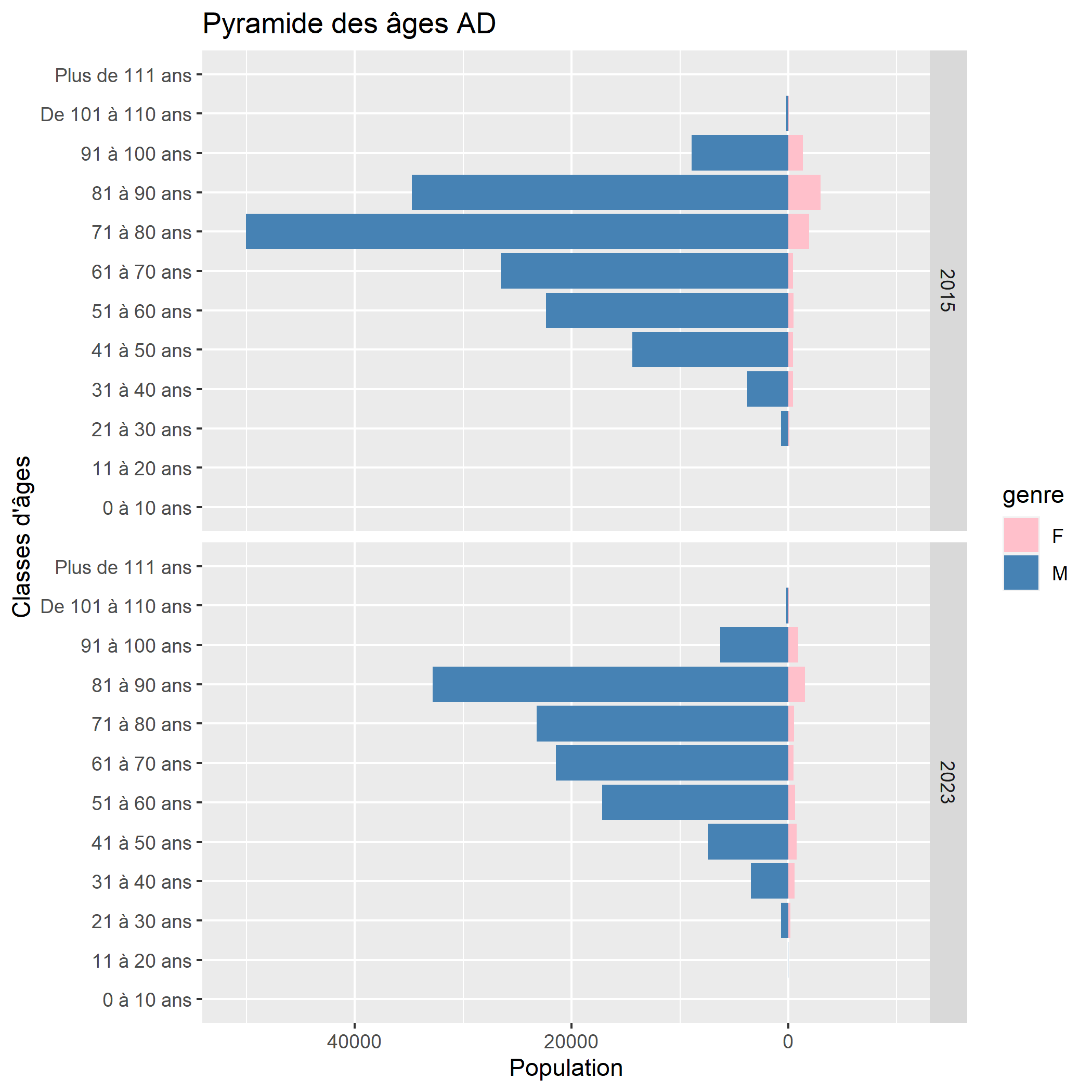

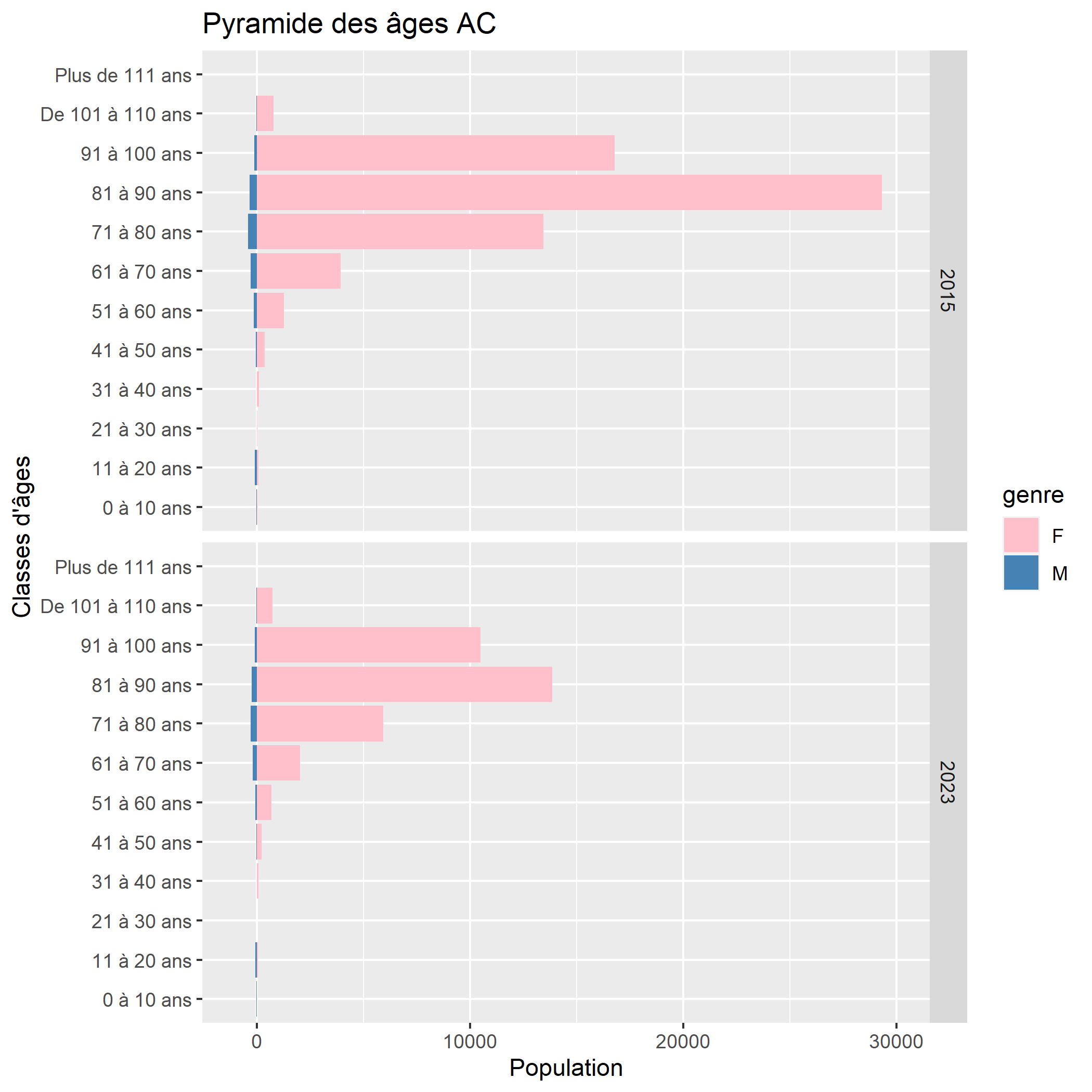

S'agissant de dépenses dites « de guichet », la programmation budgétaire est directement facteur des prévisions relatives à la démographie des bénéficiaires des PMI. Or, ceux-ci sont en moyenne très âgés et leur nombre diminue chaque année.

Ce mouvement dure depuis plus de 10 ans et les projections actuelles continuent de placer ces crédits sur une trajectoire baissière.

Par ailleurs, il existe des droits annexes liés à la qualité d'invalide :

- gratuité des prestations médicales, paramédicales, chirurgicales, pharmaceutiques et de cures thermales nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension ou appareillage ;

- remboursement des réductions de transport accordées aux invalides ;

- remboursement des prestations de sécurité sociale aux invalides.

Le cout total de ces droits en 2023 s'élevait à 120 millions d'euros, dont 84,2 millions d'euros pour le remboursement des prestations de sécurité sociale aux invalides ; 33,7 millions d'euros pour la gratuité des soins ; et 2,1 millions d'euros pour le remboursement des réductions de transport accordées aux invalides.

La programmation budgétaire pour 2024 prévoyait 121,3 millions d'euros pour ces droits, dont 80,8 millions d'euros pour le remboursement des prestations de sécurité sociale aux invalides ; 38,8 millions d'euros pour la gratuité des soins ; et 1,7 million d'euros pour le remboursement des réductions de transport accordées aux invalides.

b) Un financement de l'INI à hauteur de 14 millions d'euros

L'Institution nationale des Invalides est un établissement médico-social référent en matière de réhabilitation post-traumatique. Elle est un opérateur de l'État bénéficiant d'une subvention pour charges de service public portée par le programme 169.

Cette subvention s'élevait à 13,7 millions d'euros en 2023 et 14,4 millions d'euros en 20243(*).

Elle représente environ 1/3 des ressources de l'INI, qui bénéficie également d'une dotation annuelle de financement de 14,4 millions d'euros, allouée par le ministère de la santé et de la prévention pour financer la part des dépenses prises en charge par le régime d'assurance maladie, et d'une dizaine de millions d'euros de revenus propres.

Si ces crédits sont nécessaires au fonctionnement de l'INI, ils n'apparaissent pour autant pas dans la mission « Anciens combattants ».

c) Les dépenses indirectes en faveur des militaires blessés d'environ 40 millions d'euros

Certains droits portés par la mission « Anciens combattants » et visant principalement les anciens combattants bénéficient également aux militaires blessés.

Il en va ainsi de l'allocation de reconnaissance du combattant, une pension viagère versée à tout titulaire de la carte du combattant de plus de 65 ans. Tout militaire blessé n'est pas nécessairement titulaire de la carte du combattant de la même manière que tout titulaire de la carte du combattant n'est pas nécessairement un militaire blessé. Néanmoins, une proportion importante de blessés de guerre est titulaire de la carte du combattant, qui est notamment attribuée aux militaires ayant totalisé 112 jours de service en OPEX, aux blessés de guerre (au sens strict du terme) et aux militaires ayant dû être évacués pour une blessure reçue ou une maladie contractée pendant le service dans une unité reconnue comme combattante en OPEX.

Selon les données du ministère des Armées, 27 % des bénéficiaires ayants-droits militaires d'une PMI (soit 41 100 pensionnés) bénéficiaient également de l'allocation de reconnaissance du combattant. Cette proportion s'élevait à 38 % en 2015, la baisse s'expliquant par le rajeunissement global de la population des pensionnés militaires d'invalidité du fait de la disparition des pensionnés les plus âgés.

L'allocation de reconnaissance du combattant s'élevant à 812,76 euros en 2023, le budget total consacré en faveur des pensionnaires militaires d'invalidité s'élevait ainsi à environ 33,3 millions d'euros.

Selon la même logique, l'aide sociale de l'ONaCVG bénéficie en partie a des blessés. Elle s'élève à 15 millions d'euros annuels et est versée à tous les ressortissants de l'Office, dont notamment les titulaires de la carte du combattant, les victimes civiles de guerre et d'acte de terrorisme et les pupilles de la Nation et de la République. Le financement des mesures liées au « plan blessé » mises en oeuvre par l'Office s'élève à 5,4 millions d'euros en 2024.

d) Des avantages fiscaux importants renchérissant l'effort en faveur des blessés militaires

Le programme 169 porte 3 exonérations fiscales qui représentent un volume budgétaire particulièrement important au regard des crédits portés par la mission. Ces exonérations bénéficient à la fois aux anciens combattants et aux blessés de guerre. Il s'agit :

- d'une demi-part fiscale pour les titulaires de la carte du combattant de plus 74 ans ou pour leur conjoint survivant de 74 ans ou plus, dont peuvent bénéficier les militaires blessés titulaires de la carte du combattant (ou leur conjoint survivant). Cette exonération était estimée à 489 millions d'euros en 2023 ;

- de l'exonération de toute imposition des pensions versées au titre code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (dont notamment les PMI et l'allocation de reconnaissance du combattant). Le coût de cette exonération était de 105 millions d'euros en 2023 ;

- de la déduction des versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant, estimée à 27 millions d'euros en 2023.

2. Une majorité des crédits de la politique d'accompagnement des blessés non évaluée et portée par la mission « Défense »

Interrogé sur le coût budgétaire agrégé de la politique d'accompagnement des militaires blessés supporté par la mission « Défense », le ministère des Armées a indiqué qu'une telle évaluation n'existe pas.

Néanmoins le seul service de santé des armées (SSA) bénéficie d'un financement s'élevant à 1,6 milliard d'euros, sans prise en compte du coût que représente les différentes administrations mobilisées dans le parcours d'accompagnement des blessés (action sociale des armées, cellules d'accompagnement des blessés, défense mobilité, etc.). Aussi, la majorité du coût de la prise en charge des blessés est supporté par la mission « Défense ».

D. DES PARCOURS DE SOINS ET ADMINISTRATIFS LONGS ET ENTRAINANT L'INTERVENTION DE NOMBREUX ACTEURS

Le blessé a deux parcours, un parcours de soin et un parcours administratif. Les acteurs des deux parcours sont différents et leurs temporalités respectives peuvent se chevaucher.

1. Le parcours de soins du blessé militaire

Suite à la survenue d'une blessure, le traitement de cette dernière passe par plusieurs phases principales durant lesquelles différents acteurs sont compétents. La phase aiguë correspond à la phase de la blessure en tant que telle et, que cette dernière soit physique ou psychique, elle nécessite une prise en charge médicale immédiate. Une fois que les soins ont été administrés et que le blessé a été stabilisé, vient le temps de la réhabilitation, qui peut prendre différentes formes : programmes de réhabilitation physique ou psychique, programme d'accompagnement social, accompagnement et éventuelle réorientation professionnelle, etc.

a) La phase aiguë

Premièrement, la blessure est dans une phase aiguë, durant laquelle l'intégrité physique ou psychique voire le pronostic vital du blessé est en jeu. Elle appelle un traitement médical immédiat, qui, lorsque le militaire est encore dans l'institution, est en principe pris en charge par le service de santé des armées (ci-après SSA), soit directement sur le théâtre d'opérations du militaire, soit dans un hôpital d'instruction des armées (ci-après HIA).

S'agissant des capacités du SSA, le rapporteur spécial renvoie au rapport « Le service de santé des armées, une pièce maitresse de notre outil de défense » de son collègue Dominique de Legge, rapporteur spécial de la mission « Défense »4(*).

b) La phase de réhabilitation

La phase de réhabilitation intervient après la phase aiguë lorsque la blessure est stabilisée. La réhabilitation médicale (kinésithérapie, ergothérapie, etc.) peut intervenir, selon l'état et les souhaits du blessé, directement dans un HIA, dans un établissement civil ou à l'institution nationale des invalides (ci-après INI).

L'INI est un acteur de référence historique de la réhabilitation des blessés militaire, notamment pour des niveaux d'invalidité lourds, et sert également de pensionnat pour les grands invalides militaires pour lesquels une réhabilitation et un regain d'autonomie ne sont pas possibles.

Enfin, depuis 2021 existent les maison ATHOS qui sont des établissements de réhabilitation non-médicalisés spécialisés dans la prise en charge de victimes militaires d'un syndrome post-traumatique.

Plusieurs acteurs interviennent en soutien de ces organismes de réhabilitation. Il s'agit notamment d'acteurs offrant un soutien pour la réinsertion sociale ou professionnelle du blessé, notamment les cellules d'aide au blessé, l'action sociale des armées, Défense Mobilité et l'ONaCVG.

Enfin, en dernier lieu intervient la consolidation, 3 ans après la première demande de PMI (ou 9 ans dans le cas d'une maladie), moment à partir duquel la gêne fonctionnelle encore constatée est considérée comme permanente et ouvre droit à une pension viagère.

Une commission pluridisciplinaire de suivi de la réinsertion et de la reconversion des militaires blessés ou malades a été créée afin d'aider à orienter les blessés dans leur parcours de soins.

2. Un parcours administratif nécessitant l'intervention de nombreux acteurs

a) Plusieurs référents administratifs pouvant intervenir selon la situation du blessé

L'entité chargée du suivi administratif, référent dans le traitement du dossier du blessé, est chargé de coordonner l'action des différents acteurs intervenant sur ce parcours.

Lorsqu'un militaire est blessé, et tant qu'il reste en service dans les armées, son suivi administratif relève de son unité militaire d'affectation. L'entité de gestion des personnels isolés de son armée d'appartenance prend ensuite le relai lorsqu'il passe en position de non-activité. Les armées de terre et de l'air, la marine, le service de santé des armées, la gendarmerie, la Légion étrangère et les sapeurs-pompiers militaires ont chacun une entité spécifique. Le blessé peut demander à bénéficier, lors de cette période, d'un accompagnement par sa cellule d'aide au blessé de référence5(*).

À sa radiation des cadres, la charge du suivi du blessé est transférée à l'ONaCVG et sera exercée par le service local de l'Office du lieu de résidence du blessé. Cette responsabilité devra être exercée jusqu'à la mort du blessé.

L'Office a créé en avril 2023 un département de l'accompagnement des blessés afin de renforcer ses capacités de suivi des ressortissants blessés. Il n'existe cependant pas de traitement spécifique des ressortissants blessés de l'ONaCVG par rapport aux autres catégories de ressortissants s'agissant des aides offertes par l'Office lui-même.

Le plan blessé 2023-2027 du ministère des Armées a prévu l'établissement d'un « passeport du blessé », réalisé par la première administration en charge du suivi administratif du blessé et devant être transmis aux autres administrations qui seront à leur tour amenées à suivre ce blessé. Il contient toutes les informations relatives à l'identification du blessé, à sa situation militaire et familiale, les coordonnées du médecin et/ou psychiatre traitant, de l'assistante sociale de l'action sociale des armées ou du référent de reconversion ainsi que les informations administratives et juridiques spécifiques sur les pensions, droits ouverts et couvertures assurantielles. Y figurent également des données sur les divers parcours suivis ou envisagés (reconstruction par le sport, réhabilitation psychosociale, réinsertion et reconversion).

b) Un blessé pouvant relever de nombreuses situations administratives

La situation administrative du blessé change selon qu'il soit encore membre de l'institution militaire ou qu'il ait été radié. Si tous les militaires quittent l'institution à terme, selon les circonstances de la blessure, une partie importante du parcours du militaire blessé peut néanmoins être réalisé au sein de l'armée.

(1) La situation administrative du militaire blessé avant la radiation

Le militaire blessé peut bénéficier de quatre types de congé, deux d'activité et deux de non-activité.

Les deux congés d'activité sont le congé de maladie, de 6 mois au maximum, et le congé du blessé, dont le bénéfice est réservé aux militaires dont la blessure est intervenue en OPEX, de 18 mois maximum.

Les deux congés en non-activité sont le congé de longue maladie, d'une durée de 3 ans maximum, et le congé de longue durée pour maladie6(*), pouvant durer jusqu'à 8 ans.

Le congé est pensé comme un statut temporaire visant à permettre la réhabilitation du militaire et sa réintégration à son poste d'origine. Il reçoit tous les 6 mois un avis médical qui peut amener à une reprise de service, à un maintien en congé ou à une réforme.

Le congé du blessé est ainsi attribué au militaire « s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et s'il présente une probabilité objective de réinsertion ou de reconversion au sein du ministère de la Défense »7(*).

Les congés de longue maladie et de longue durée pour maladie sont attribués aux militaires blessés et malades après épuisement des droits au congé de maladie ou de congé du blessé, sauf en cas d'inaptitude définitive.

Le congé de longue durée pour maladie est attribué en cas d'affections cancéreuses, de déficit immunitaire grave et acquis, ou de troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service8(*). Dans les autres cas, le militaire pourra bénéficier du congé pour longue maladie si « l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée »9(*).

Les militaires en congé de non-activité peuvent demander à bénéficier des dispositifs organisés par le ministère de la Défense ou par le ministère de l'Intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein ou à l'extérieur de ces ministères, notamment des dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelle, des dispositifs de formation professionnelle et d'accompagnement vers l'emploi ou d'une période de création ou reprise d'entreprises10(*).

À la fin du congé en non-activité, le militaire peut demander à être placé en congé pour convenances personnelles pour une durée maximale de deux ans renouvelable une fois. Sinon, où à l'expiration du congé pour convenances personnelles, le militaire ayant bénéficié de la totalité de ses droits à congés, s'il demeure dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, est radié des cadres ou rayé des contrôles pour réforme définitive11(*).

Le militaire peut également demander sa radiation à tout moment de son congé en non-activité12(*).

(2) La situation administrative du militaire blessé après la radiation

Après sa radiation, le suivi du militaire est en principe assuré par l'ONaCVG, s'il peut prétendre à la qualité de ressortissant de l'Office. La qualité de ressortissant est viagère et donne accès aux services de l'ONaCVG, parmi lesquels une aide sociale et un accompagnement professionnel. Lorsque le blessé peut prétendre à la qualité de ressortissant, la transition vers l'ONaCVG se réalise en principe par la transmission de son passeport du blessé au service départemental de l'Office compétent.

Cependant, tous les blessés ne sont pas automatiquement ressortissants de l'Office. Seuls les titulaires d'une PMI ayant été concédée au titre d'une blessure ou d'une maladie contractée lors d'une opération de guerre ou d'une opération extérieure sont ressortissants de droit. Dans les autres cas, il faudra que l'ancien militaire soit titulaire de la carte du combattant (attribuée dans la plus grande majorité des cas au bout de 4 mois d'OPEX).

Les titulaires d'une PMI hors situation de guerre et non titulaires de la carte du combattant ne sont pas ressortissants.

Il n'est pas non plus impossible qu'un ancien militaire puisse remplir les conditions pour être ressortissant de l'Office mais n'ait pas fait les démarches nécessaires pour le devenir. Cette hypothèse est toutefois moins fréquente depuis que l'armée de terre initie elle-même les dossiers de carte du combattant pour les militaires en retour d'opération pouvant y prétendre.

(3) Un statut ouvrant des droits particuliers

Les militaires blessés ont droit, outre à la prise en charge intégrale de leurs soins, au bénéfice de programmes de réhabilitation et de reconnaissance particuliers et uniques.

Premièrement, le blessé militaire bénéficie d'établissements médico-sociaux qui, s'ils ne lui sont pas entièrement dédiés13(*), lui sont principalement réservés : les HIA et l'INI.

Le blessé militaire et ses proches se voient également octroyer un certain nombre d'avantages mis en place par les armées, comme des séjours de repos, des billets de train et des nuits d'hôtel remboursés pour se rendre au chevet du blessé.

Des acteurs spécifiques participant à la réinsertion des blessés militaires existent, tel que l'opérateur Défense mobilité qui prévoit des dispositifs spécifiques aux blessés militaires pour leur permettre de réintégrer le monde professionnel.

Les militaires blessés bénéficient enfin de mesures de reconnaissance, pécuniaires ou symboliques. La première d'entre elles est la pension militaire d'invalidité, mais il convient de citer aussi l'attribution de médailles, les participations à des cérémonies commémoratives, la possibilité de témoigner dans des programmes mémoriels, etc.

c) Les démarches administratives liées à la blessure militaire

Les démarches administratives du blessé sont diverses et un certain nombre d'entre elles doit être réalisé auprès d'entités tierces. Elles varient selon les circonstances de la blessure.

(1) Les démarches liées à la documentation de la blessure

Lorsqu'une blessure survient, le commandement doit rédiger un rapport circonstancié décrivant les circonstances de survenue de la blessure et l'inscrire au registre des constatations. Il doit ainsi permettre d'établir la liaison de la blessure au service nécessaire au bénéfice des dispositifs d'indemnisation.

Le médecin militaire constatant la blessure peut réaliser une déclaration d'affection présumée imputable au service (DAPIAS) afin de permettre le remboursement à 100 % de soins réalisés dans le civil.

(2) Les démarches liées à l'indemnisation de la blessure

Deux indemnisations principales existent : la pension militaire d'invalidité et la jurisprudence Brugnot14(*).

Depuis la mise en oeuvre du plan blessé 2023-202715(*), ces deux demandes font l'objet d'une demande unique de la part du militaire blessé, dont le formulaire est joint en annexe du présent rapport.

L'indemnisation au titre de la pension militaire d'invalidité (PMI) débute à compter de la date du dépôt de la demande, ce qui encourage un dépôt précoce. Cependant, l'expertise médicale visant à établir le préjudice fonctionnel du militaire et son degré d'infirmité n'intervient qu'après la stabilisation de la blessure.

Ces démarches, spécifiques à la blessure militaire, se réalisent en sus de toutes les démarches administratives de droit commun liées à l'invalidité, le chômage ou la radiation des cadres du militaire (allocation de retraite ou de chômage, allocation du fonds de prévoyance, etc.).

Par ailleurs, les militaires doivent adhérer à une mutuelle complémentaire santé16(*), qui intervient en complément de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Lorsqu'ils sont blessés, ils déclarent leur blessure à leur mutuelle pour bénéficier du remboursement des soins.

Cette déclaration doit contenir :

- le rapport circonstancié et l'extrait du registre des constatations ;

- un certificat médical initial ;

- un bulletin de situation de l'hôpital mentionnant les dates d'entrée et de sortie.

Le rapporteur spécial a été informé que des recours juridiques sont parfois nécessaires pour que les militaires blessés bénéficient de l'intégralité des remboursements dus par ces mutuelles.

(3) Les démarches liées à la réhabilitation et la réinsertion du blessé

Si la réhabilitation physique s'inscrit dans le parcours de soins de base du blessé, ainsi que le traitement médical de la blessure psychique, l'accès à un certain nombre de dispositifs ne se fait qu'à la demande du blessé.

Il en va ainsi notamment de l'accès aux dispositifs de formation, d'accompagnement ou de réinsertion professionnelle. Le code de la défense précise par ailleurs que ces demandes sont soumises à l'agrément du ministre de la Défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'Intérieur, donné sur avis favorable d'un médecin des armées et après consultation de la commission pluridisciplinaire de suivi de la réinsertion et de la reconversion des militaires blessés ou malades, lorsque le militaire est encore en position de non-activité au sein de l'institution.

De la même manière, l'accès au dispositif ATHOS17(*) doit faire l'objet d'une demande du militaire18(*), après avis de la commission pluridisciplinaire de suivi de la réinsertion et de la reconversion des militaires blessés ou malades.

(4) Les démarches liées à la reconnaissance envers les blessés

Le militaire blessé peut, selon les circonstances de sa blessure, demander :

- la médaille du blessé de guerre ;

- la carte du combattant ;

- le titre de reconnaissance de la Nation.

La médaille du blessé de guerre est une décoration pouvant être obtenue par le militaire ayant subi une « blessure de guerre » au sens strict du terme (militaire blessé lors d'un affrontement direct et du fait d'une action délibérée de l'ennemi), lors d'une guerre, d'une OPEX ou d'une mission ou opération intérieure de protection militaire du territoire national dont la liste est déterminée par arrêté.

La carte du combattant peut être demandée si le militaire est blessé du fait d'une « blessure de guerre » au sens strict du terme ou s'il a dû être évacué d'une OPEX à cause d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée pendant le service dans une unité reconnue comme combattante19(*).

Le titre de reconnaissance de la Nation peut être demandé en cas de blessure ou maladie contractée en OPEX20(*).

Un certain nombre de droits s'attachent au titre de reconnaissance de la Nation et à la carte du combattant, notamment la qualité de ressortissant de l'ONaCVG et le bénéfice de l'allocation de reconnaissance du combattant (carte du combattant uniquement).

E. LE BLESSÉ MILITAIRE : D'IMPORTANTES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES AUXQUELLES LE MNISTÈRE DES ARMÉES CHERCHE À RÉPONDRE

Plusieurs difficultés « classiques » liées à la condition de blessé militaire sont bien identifiées, et l'actuel plan blessé 2023-2027 a vocation à y apporter des solutions. Néanmoins, la plus grande importance prise par la blessure psychique tend à amplifier ces difficultés voire à en faire apparaitre de nouvelles et justifiant des mesures plus spécifiques.

1. Une absence de correspondance entre parcours de soins et parcours administratif, source de complexité

Comme indiqué précédemment, une des difficultés de la situation des militaires blessés est qu'il n'y a pas nécessairement de correspondance entre la situation administrative du militaire et son parcours de soins. L'intégralité du parcours de soin peut se passer en position d'activité comme il est possible, dans le cas d'une blessure psychique se déclarant tardivement, qu'il se déroule après la radiation des cadres.

De ce fait, les différents acteurs du soin et de la réhabilitation des militaires blessés ont une multitude d'interlocuteurs de référence chargé du suivi des différents blessés qu'ils traitent, en fonction du statut administratif de ces derniers. Ainsi, chaque unité militaire d'affiliation doit accompagner ses blessés lorsqu'ils sont en position d'activité, chaque armée à son entité de gestion des personnels isolés et sa cellule d'aide aux blessés. De même, si l'ONaCVG est l'acteur unique du suivi des blessés après leur radiation, tous ne sont pas nécessairement suivis par l'ONaCVG et le suivi des blessés est réalisé au niveau départemental. Le nombre des référents susceptible d'assurer un suivi administratif d'un blessé militaire varie ainsi, selon la manière de compter, de plus d'une dizaine à plus d'une centaine.

Or, l'acteur de référence est encore une fois détaché de l'état d'avancement du parcours du blessé et chacun d'entre eux est supposé pouvoir accompagner le blessé à tout moment de leur parcours et sur la totalité de ce dernier.

2. Des démarches administratives d'accès aux dispositifs de réhabilitation et réparation restant complexes

Le nombre très important de ces référents entraine des difficultés de deux ordres : d'une part, le parcours administratif du blessé apparaît opaque pour ce dernier et, d'autre part, au sein même de l'administration, la coordination et la communication entre les acteurs sont rendues complexes.

a) Un parcours administratif opaque et complexe

La séparation entre parcours de soins et parcours administratif n'est pas évidente. La multiplicité des acteurs auxquels le militaire peut ou doit s'adresser est source de complexité pour ce dernier de même que les nombreuses demandes qu'il peut ou doit réaliser pour bénéficier de certains dispositifs.

À titre d'exemple, il était jusqu'à récemment nécessaire de faire deux demandes et deux dossiers pour l'indemnisation du préjudice du militaire blessé, au titre respectivement de la PMI et de la jurisprudence Brugnot, ce qui nécessitait deux traitements administratifs distincts et deux expertises médicales par ailleurs réalisées par des médecins différents.

Outre leur multiplicité, ces dispositifs ne sont pas bien connus des militaires d'actives et ces derniers ne pourront donc en avoir connaissance qu'en passant par des accompagnants professionnels.

Enfin, plusieurs de ces dispositifs ont des délais de traitement long. La PMI, par exemple, nécessite d'attendre que l'état du militaire se soit stabilisé avant que l'expertise médicale puisse être conduite. L'union des blessés de la face et de la tête estime ainsi qu'il faut 2 ans entre le lancement d'une procédure pour une PMI et son premier versement au bénéficiaire dans le cas d'une blessure psychique qui se serait déclarée après que le militaire ait quitté l'institution.

La réalisation de ce parcours serait en soit un défi pour une personne bien portante et est imposée à des militaires par hypothèse vulnérables. De plus, toute erreur dans ce parcours ou manquement dans l'accompagnement se traduit assez directement en un non-recours à des droits pourtant prévus pour ces militaires. Il peut enfin exister une forme de stigmatisation au sein des armées quant au recours à des dispositifs sociaux par les militaires.

b) Des délais et des situations temporaires dont la concomitance ou la longueur peuvent entrainer des effets pervers

Comme indiqué plus haut, la blessure peut justifier des périodes de congés parfois très longues, pouvant aller jusqu'à huit ans.

Si le but poursuivi par ce congé - permettre au militaire de bénéficier d'une période de réhabilitation suffisante - est louable, il a également comme effet pervers qu'un militaire blessé et partiellement invalide, qui ne travaille pas pendant les huit années de son congé de longue durée pour maladie, peut avoir énormément de mal à se réinsérer au sein de la vie active à l'issue de ce congé.

Par ailleurs, le demande de PMI et la stabilisation de la blessure et la réhabilitation du militaire, concomitantes, peuvent apparaitre contradictoires puisque le niveau d'indemnisation perçu du fait de la PMI est directement lié au degré d'invalidité du militaire que la réhabilitation cherche à réduire. Cependant, la PMI, si elle est concédée, est due à compter du moment du dépôt de la demande. De ce fait, le militaire est fortement incité à réaliser une demande rapide.

c) Des difficultés de coordination

Le parcours administratif du blessé peut impliquer jusqu'à deux passations de dossier : d'abord de l'unité militaire d'affiliation au suivi administratif de l'armée considérée, enfin de cet organisme à l'ONaCVG. Ces acteurs doivent coordonner et orienter le parcours du blessé entre les différents acteurs intervenant directement pour soigner ou réhabiliter le blessé. Ces organismes sont aidés dans ce rôle par la commission pluridisciplinaire de suivi de la réinsertion et de la reconversion des militaires blessés ou malades.

Or, une difficulté classique pour un tel parcours administratif est le risque de déperdition d'informations ou de perte de temps.

L'ONaCVG indique qu'à ce titre, le passeport du blessé constitue une avancée importante pour le suivi des blessés après leur départ de l'institution, car il permet une information systématique des services départementaux lors de l'installation de blessés ressortissants, alors qu'auparavant, ces derniers n'avaient aucune information lorsqu'un ressortissant blessé s'installait dans leur département et que le blessé en question ignorait bien souvent qu'il pouvait avoir recours à l'Office.

3. Une stigmatisation de certaines formes de blessures et dépendances

Il ressort des témoignages recueillis au cours des auditions que contrairement aux blessures physiques, certaines blessures, notamment psychiques, font souvent l'objet d'une sorte d'omerta.

De la même manière, le fait pour un militaire d'avoir recours aux différents dispositifs d'aide et de soutien qui existent peut-être mal vu et pourrait entrainer des remarques voir des brimades. Par exemple, ainsi en est-il d'un militaire ayant recours à l'assistante sociale selon ce qui a été dit au rapporteur spécial.

De tels comportements, au-delà de leurs conséquences directes pour les blessés qui en sont victimes, encouragent également un déni de la blessure, notamment psychologique, et un non-recours aux dispositifs et aux droits dont ils devraient pourtant bénéficier. Les personnes auditionnées lors d'une visite de maison ATHOS indiquent ainsi que les militaires peuvent repousser ou ne pas réaliser des démarches liées à la blessure psychique ou à l'accompagnement social de crainte d'être vu comme quelqu'un de fragile ou à qui il ne serait plus possible de confier de responsabilité.

4. Une blessure psychique dont la prise en compte reste très récente et encore insuffisante

La blessure psychique est une problématique qui prend de plus en plus d'importance, premièrement parce que les cas sont plus fréquents depuis 2010, mais également parce que ces derniers sont mieux pris en compte et donc plus régulièrement identifiés21(*).

Or, la blessure psychologique présente des particularités par rapport à la blessure physique. Premièrement, cette dernière n'intervient pas immédiatement après l'événement traumatique mais à un moment qui se situe en moyenne 3 à 12 mois après l'évènement, voir dans certains cas plusieurs années plus tard. Or, le modèle de l'indemnisation du blessé militaire avec une demande de PMI et un suivi engagé à partir de la survenance de la blessure a été pensé sur l'hypothèse d'une blessure physique.

Deuxièmement, la blessure psychologique, contrairement à la blessure physique, n'est pas immédiatement visible. Elle est moins facile à détecter et donc plus difficile à évaluer. Les modalités de réhabilitation suite à une blessure psychique sont différentes de celles d'une blessure physique.

Elles mettent enfin le blessé dans un état de vulnérabilité particulier dans lequel il risque rapidement de s'isoler socialement ou de tomber dans des conduites addictives. Un accompagnement social actif du blessé psychique est particulièrement nécessaire, car son état est incompatible avec le principe de démarches administratives.

5. Le plan d'action blessé 2023-2027 : une volonté de réponse forte face aux difficultés identifiées

Face aux difficultés constatées dans le parcours du blessé, le ministère des Armées a mis en oeuvre un plan blessé 2023-2027 visant à fortement simplifier les démarches administratives devant être réalisées par les blessés et à mieux prendre en compte la blessure psychique.

a) Le 5ème plan blessé

Le 5ème plan blessé mis en place par le ministère des Armées se distingue de ses prédécesseurs par une amplitude plus large en prenant notamment en compte les difficultés administratives. Il s'intéresse à tous les types de blessures et à tous les militaires, et fait suite à des travaux menés par dix groupes thématiques entre juillet 2022 et avril 2023.

Comprenant initialement 116 mesures22(*), ce nombre peut évoluer à la hausse ou à la baisse au cours de la mise en oeuvre du plan. La priorité est de renforcer et faciliter l'accès au droit à réparation.

Trois axes principaux ont ainsi été définis :

- améliorer la prise en charge, en renforçant la détection, en simplifiant la phase d'instruction, en consolidant le suivi épidémiologique et en renforçant la coordination des différents acteurs ;

- simplifier l'accès aux droits et renforcer la réparation des préjudices, en modernisant et automatisant autant que possible les démarches administratives et l'accès aux droits, en améliorant la formation du personnel encadrant et l'information des familles et aidants, en renforçant la réparation des blessures liées au service ;

- renforcer l'accompagnement et les parcours dans la durée, en développant les dispositifs de réparation et de reconnaissance ainsi que la reconstruction par le sport et en améliorant l'employabilité des blessés, conjoints et familles éprouvées.

b) Un plan contenant d'importantes mesures touchant aux différentes difficultés auxquelles font face les blessés militaires : simplification administrative, meilleure prise en compte de la blessure psychique, etc.

Le plan blessé prévoit en particulier une demande unique pour la PMI et l'indemnisation complémentaire Brugnot, qui prévoit la réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, nés de l'accident ou de la maladie reconnue imputables au service et non réparés par la PMI.

Saluée par les associations accompagnant les blessés dans leur démarche, cette fusion réduit la quantité de dossiers que le militaire doit remplir. Il existe cependant une limite liée aux différences de procédures que ces deux demandes avaient avant leur fusion : la demande de PMI peut être déposée avant la consolidation alors que la demande Brugnot nécessite une consolidation. Ainsi, si une demande commune est réalisée avant la consolidation de la blessure, le demandeur devra tout de même, dans un deuxième temps, envoyer le certificat de consolidation lorsqu'il l'aura reçu pour pouvoir toucher l'indemnisation Brugnot.

Le nombre de pièces demandées pour un dossier de PMI a également été réduit.

Le plan blessé prévoit par ailleurs l'automatisation de certaines procédures.

Auparavant, la demande de renouvellement ou de pérennisation d'une PMI après sa période initiale de 3 ans devait faire l'objet d'une demande expresse de la part du blessé. L'administration instruit désormais d'elle-même le renouvellement des PMI. De la même manière, la revalorisation de la PMI au niveau du grade du militaire à son départ de l'institution a été automatisée.

Le plan prévoit aussi une meilleure formation du personnel d'encadrement des unités militaires

Ces derniers sont responsables de la rédaction d'un rapport circonstancié décrivant les circonstances de survenue de la blessure servant de base à l'imputabilité de la blessure au service. Une formation spécifique des officiers à la détection de la blessure psychique est également prévue.

Le plan prévoit également le renforcement de la prise en charge des blessures psychiques, avec notamment « la mise en oeuvre du pôle de réhabilitation post-traumatique » au sein de l'INI. Il s'agit d'une innovation prévue par le COP 2016-2021 de l'INI dont la mise en oeuvre, restée peu satisfaisante, est reprise par le COP 2022-2027 de l'établissement qui prévoit entre autres la mise en oeuvre de soins pour les blessés psychiques.

Il prévoit également la pérennisation du dispositif ATHOS et l'ouverture de dix maisons. Les maisons ATHOS sont un dispositif de réhabilitation non médicalisée des blessés psychiques lancé de manière expérimentale en 2021.

Le renforcement des dispositifs de réinsertion sociale et professionnelle figure également parmi les mesures, dans le cadre des dispositifs d'intervention et d'accompagnement du militaire blessé vers la reprise d'une activité professionnelle. Il prévoit également un meilleur accompagnement des militaires et de leurs familles dans des activités d'ordre social ou sportives.

Enfin, le plan prévoit la mise en place de la maison numérique des militaires blessés et des familles, une plateforme numérique centralisant les différentes démarches que peuvent réaliser les militaires blessés.

c) La création d'une plateforme informatique pour améliorer l'information des blessés et permettre une dématérialisation des démarches

La maison numérique des militaires blessés et des familles fait partie des mesures de simplification de l'accès au droit à réparation portées par le plan blessés. Elle a été créée en 2023 et a deux objectifs.

Premièrement, elle doit permettre de créer une base de données centralisant les différentes - et nombreuses - informations et démarches qui intéresse le militaire blessé. Ces informations sont en effet très diverses, difficilement accessibles et éclatées entre de nombreux acteurs. La méconnaissance de leurs droits par les blessés - souvent en situation de détresse - est un obstacle majeur à leur accès aux dispositifs de réparation et de reconstruction auxquels ils pourraient prétendre.

Deuxièmement, la maison numérique participe de la numérisation des procédures du militaire blessé. Il est désormais possible de déposer des demandes sous format numérique pour la totalité des démarches. Les dossiers numériques et papiers coexistent actuellement et le ministère indiquait qu'en 2024, les nouvelles demandes déposées l'étaient pour moitié sous format numérique et pour moitié sous la forme de dossiers papier.

Les blessés ont la possibilité de se faire assister par un accompagnateur pour réaliser des demandes sous format numérique. Il s'agit dans ce cas d'accompagnateurs spécialisés liés au service social des armées, aux différentes cellules d'aide aux blessés ou à l'ONaCVG. Les accompagnateurs « de droit commun » (comme les accompagnateurs France Service) ne sont pas formés pour aider un militaire blessé à réaliser des demandes qui lui sont spécifiques. Les accompagnateurs spécialisés sont formés pour être proactifs lorsqu'ils accompagnent un militaire blessé.

Le rapporteur souligne néanmoins que si l'usage de la plateforme visant à simplifier les démarches de militaires blessés et de leurs familles nécessite pour un nombre important d'usagers un soutien professionnel, il y a lieu de s'interroger sur leur degré de complexité, malgré les efforts de simplification engagés.

La mise en place de la maison numérique aura coûté 2 millions d'euros, et son coût de fonctionnement annuel pour 2025 et 2026 est estimé à 300 000 euros.

Source : Capture d'écran du site de la maison numérique

Le rapporteur spécial a été surpris d'apprendre que l'Union des Blessés de la Face et de la Tête n'avait pas connaissance de l'existence de la maison numérique des militaires blessés et des familles plus d'un an après sa création, alors même que cette association est un partenaire du ministère des Armées dans la prise en charge des blessés de guerre et assiste directement et régulièrement ses adhérents à réaliser les démarches que ce site se propose de simplifier.

Un effort de communication à destination des utilisateurs non institutionnels de ce site, qui sont en principe la population cible, semble donc nécessaire.

d) Un plan utile mais encore récent, dont la mise en oeuvre n'est dès lors pas finalisée et nécessite des efforts de communication

Le caractère particulièrement récent de la mise en oeuvre du plan blessé empêche d'apprécier pleinement les effets des mesures qu'il prévoit.

(1) Des mesures allant dans le bon sens

Les mesures de simplification de procédures administratives largement décrites comme longues et complexes ne peuvent qu'être particulièrement bienvenues, surtout la réduction du nombre de pièces demandées, la fusion des demandes de PMI et d'indemnisation complémentaire ainsi que l'instruction automatique des dossiers arrivant à une échéance administrative.

De la même manière, au regard du rajeunissement des nouveaux demandeurs, la dématérialisation des procédures paraît opportune.

La meilleure prise en compte de la blessure psychique est également une nécessité.

Recommandation n° 1 : Continuer l'effort de simplification et de rationalisation du parcours administratif du militaire blessé engagé.

(2) Une mise en oeuvre pour l'instant partielle

Le plan blessé est récent et sa mise en oeuvre est inachevée. De plus, même si certaines mesures ont déjà été mises en place, les différents interlocuteurs intéressés n'ont pas nécessairement intégré le changement dans leurs propres procédures et pratiques. À ce titre, outre la mise en oeuvre des dernières mesures encore en attente, des efforts de communication apparaissent nécessaires.

(3) Un besoin de communication autour de certaines mesures

Les acteurs de la réhabilitation psychiques rencontrés par le rapporteur spécial ont indiqué que des efforts de communication étaient actuellement nécessaires afin de capter la population de bénéficiaires potentiels et de guider les futurs blessés directement vers les dispositifs sans interruption du parcours de soins.

Une communication institutionnelle relative aux modifications des démarches administratives, aux outils d'accessibilité développés - comme la maison numérique - et aux nouveaux droits relatifs à la réhabilitation psychique à destination des différents acteurs de l'accompagnement des blessés (ASA, CAB, ONaCVG, Associations, etc.) apparait nécessaire pour permettre à ces mesures de produire leur plein effet et de se pérenniser.

Recommandation n° 2 : Renforcer la communication entourant la prise en charge de la blessure psychique auprès des acteurs de l'accompagnement des blessés et des blessés eux-mêmes.

(4) L'absence de prise en compte de la valeur des PMI

Si l'objectif d'« améliorer la retraite du combattant » (désormais appelée « allocation de reconnaissance du combattant ») apparait dans les mesures portées par le plan blessé, tel n'est pas le cas de la revalorisation des PMI. Les deux pensions sont cependant liées puisqu'elles sont assises sur un même point d'indice (le point de pension militaire d'invalidité) et les motifs qui poussent à poser la question de la revalorisation de l'allocation de reconnaissance du combattant, à savoir un point d'indice très peu dynamique dont les revalorisations sont inférieures à l'inflation depuis plus de dix ans, s'appliquent en des termes identiques aux PMI.

Aussi, s'il estime louable de souhaiter renforcer l'allocation de reconnaissance du combattant, le rapporteur appelle à ne pas oublier que les deux pensions sont liées et subissent la même érosion de leur valeur face à l'inflation car le recours à des augmentations de points d'indice pour renforcer l'allocation de reconnaissance du combattant est une mesure au bénéfice exclusif de l'une de ces deux pensions, alors même que les invalides sont plus dépendant de leur pension pour vivre que les anciens combattants de leur allocation. En effet, si les masses budgétaires des deux pensions sont comparables (690 millions d'euros pour les PMI contre 536 millions d'euros pour les allocations de reconnaissance du combattant en 2024), le montant individuel des allocations de reconnaissance du combattant est bien plus faible que celui des PMI mais l'allocation est versée à bien plus de bénéficiaires (622 000 allocations de reconnaissance du combattant contre 143 000 PMI en 2024).

II. LES DISPOSITIFS DE PRISE EN CHARGE DU MILITAIRE BLESSÉ

La présente partie se concentrera sur la présentation des dispositifs de réhabilitation, réinsertion et reconnaissance relevant des crédits de la mission « Anciens combattants » ou sur les dispositifs dont peuvent bénéficier les blessés militaires ressortissants de l'ONaCVG.

Ces dispositifs - nombreux - permettent une prise en charge globale et complète du blessé, tant que ce dernier est capable d'en bénéficier.

A. LA RÉHABILITATION PHYSIQUE ET PSYCHIQUE DES MILITAIRES BLESSÉS

La mission « Anciens combattants » porte les crédits de deux acteurs de la réhabilitation physique et psychique des militaires blessés : l'Institution nationale des Invalides (INI) et les maisons ATHOS.

1. L'Institution nationale des Invalides, acteur historique de la réhabilitation des militaires blessés

L'INI est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. L'Institution a été fondée en 1674 par un édit royal et érigée en établissement public administratif en 1991. Elle est dirigée par un conseil d'administration au sein duquel sont représentés l'autorité de tutelle, les associations d'anciens combattants et de blessés de guerre, les personnels de l'INI et les usagers23(*).

Son statut est défini dans le code des pensions militaires d'invalidité (articles L. 621-1 et suivants). Elle est « la maison des combattants âgés, malades ou blessés au service de la patrie » et a pour mission :

- d'accueillir, dans un centre de pensionnaires, à titre permanent ou temporaire, les invalides les plus lourds ;

- de dispenser, dans un centre médico-chirurgical, des soins en hospitalisation ou en consultation en vue de la réadaptation fonctionnelle, professionnelle et sociale des patients ;

- de participer aux études et à la recherche en matière d'appareillage des handicapés, sous l'orientation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

L'institution doit également mettre en oeuvre les missions communes aux établissements de santé publique.

a) Un établissement disposant de trois pôles pour une prise en charge globale du militaire blessé

Au regard de ses missions, l'INI est composé de trois pôles :

- un centre de pensionnaires ;

- un centre de réhabilitation ;

- le Centre d'Études et de Recherche sur l'Appareillage des Handicapés (CERAH).

(1) Un centre de pensionnaires permettant d'accueillir et d'héberger les blessés les plus graves

Le centre de pensionnaire sert à accueillir les invalides les plus lourds pour lesquels un retour à l'autonomie n'est pas possible. Deux types de pensionnaires se côtoient dans ce centre : les pensionnaires rentrant dans les critères définis à l'article R. 621-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), qui bénéficient d'un accueil gratuit et représentent 85 % des pensionnaires du centre, et le reste des pensionnaires correspondent à des personnes en perte d'autonomie du fait de leur âge pour lesquels l'INI sert d'EHPAD. Bien que ces derniers ne rentrent pas dans les critères de l'article R. 621-1 précité, ils présentent généralement un lien avec l'armée. Hubert Germain, dernier des Compagnons de la Libération, faisait ainsi partie des pensionnaires hors article R. 621-1.

Le centre comptait, en septembre 2024, 62 pensionnaires.

L'entrée peut avoir lieu à différents moments de la vie du blessé.

Les pensionnaires de droit, en application de l'article R. 621-1 du CPMIVG sont les grands invalides bénéficiant à titre définitif :

- d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 85 % et bénéficiant de la majoration pour tierce personne24(*), sans condition d'âge ;

- d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 85 %, bénéficiaire d'une allocation spéciale aux grands mutilés et âgés de plus de quarante ans ;

- d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 100 % et âgés de plus de cinquante ans.