AVANT PROPOS

Vingt ans après la loi fondatrice du 11 février 20051(*), la délégation sénatoriale aux outre-mer a décidé d'inscrire à son programme de travail 2024-2025 une étude sur la politique du handicap outre-mer. Cette mission s'inscrit dans le prolongement des travaux du groupe d'études Handicap du Sénat présidée par Marie-Pierre Richer (Cher - LR) et du récent rapport de la commission des affaires sociales du Sénat sur le bilan de la loi du 11 février 20052(*). S'appuyant sur ce rapport bilan - une grande partie des constats et difficultés relevés est valable pour l'Hexagone et les outre-mer -, la présente étude vient l'enrichir d'un éclairage spécifiquement ultramarin.

En effet, la rareté des études sur ce sujet pour les outre-mer a d'emblée paru révélatrice d'une prise de conscience récente et d'un retard dans la mise en oeuvre des grands principes affichés. Derrière ces retards, ce sont des chances perdues pour de nombreux Ultramarins.

Trois rapporteurs ont mené cette mission sous la présidence de Micheline Jacques (Saint-Barthélemy- LR) : Audrey Bélim (La Réunion - SER), Akli Mellouli (Val-de-Marne - GEST) et Annick Petrus (Saint-Martin - LR). Lancée le 21 novembre à l'occasion du DuoDay2024 organisé au Sénat, l'étude de la délégation s'est interrogée à la fois sur le regard porté sur le handicap dans les outre-mer et sur les modalités de prise en charge des personnes en situation de handicap dans différents domaines : éducation, formation, offre médico-sociale, accès au sport...

Pendant plus de cinq mois, les rapporteurs ont auditionné près de 150 personnes, notamment lors d'un déplacement très riche en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, qui leur ont permis de prendre la mesure des difficultés et des lacunes. La mission a donné lieu à 38 auditions et plus de 45 heures de réunion.

Le constat est celui d'un retard majeur et la nécessité d'un fort rattrapage. Cette politique publique jugée essentielle dès l'origine est encore dans les outre-mer loin des objectifs fixés par la loi de 2005 dont tous les principes conservent leur pertinence

À partir de ce constat, les rapporteurs formulent 16 recommandations autour de trois axes. Ces recommandations s'ajoutent aux propositions plus générales faites par la commission des affaires sociales dans son rapport bilan de février dernier.

L'enjeu principal est d'accélérer le rattrapage amorcé dans les outre-mer et de faire appliquer pleinement la loi. Le retard actuel peut être aussi l'opportunité de développer une politique publique « sur mesure » prenant mieux en compte les singularités ultramarines et les adaptations utiles.

Parmi les principales figurent la planification d'une politique du handicap pour chaque outre-mer, un réexamen des forfaits de financement des établissements médico-sociaux et des montants de la PCH afin de mieux tenir compte des facteurs de la vie chère outre-mer ; ou encore pour les petits territoires ultramarins ou les zones isolées imaginer un nouveau modèle d'établissement médico-social très adaptable et polyvalent.

Les rapporteurs appellent à une attention particulière pour les tout petits (détection précoce, formations croisées enseignants-personnels médico-sociaux-ATSEM) et pour les jeunes adultes pour lesquels les solutions de prises en charge et d'accès à l'emploi sont dramatiquement insuffisantes.

Un véritable plan Marshall Handicap, en particulier en Guyane et à Mayotte, est à l'évidence nécessaire pour combler le retard en établissements et dispositifs médico-sociaux et d'insertion professionnelle.

L'ensemble de ces recommandations concernent principalement les cinq DROM ainsi que Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Les collectivités du Pacifique - la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna - ne sont pas oubliées. Mais la compétence Handicap étant exercée par les autorités locales, le champ des recommandations ne s'y étend pas. Pour autant, le souhait est qu'elles puissent aussi inspirer les réflexions des acteurs de ces territoires, afin d'améliorer encore leur politique du handicap au service de tous.

I. LE CONSTAT : LE FAUX DÉPART DE LA POLITIQUE DU HANDICAP DANS LES OUTRE-MER, MAIS L'AMORCE D'UN RATTRAPAGE

La situation objective des personnes en situation de handicap en outre-mer, ainsi que les comparaisons avec la situation en France hexagonale, ne peuvent que conduire au constat que les objectifs de la loi du 11 février 2005 n'ont pas été atteints.

Ce mauvais bilan global ne doit pas occulter des écarts importants selon les territoires, ainsi que des progrès notables depuis quelques années qui semblent amorcer un processus de rattrapage.

A. LE HANDICAP DANS LES OUTRE-MER : UN ÉTAT DES LIEUX FRAGMENTÉ ET PARTIEL

1. Des données encore lacunaires, mais un constat général clair et inquiétant

a) Des freins à la cartographie du handicap et à la mise en place de politiques efficaces

Les données fiables et actualisées sur le handicap font cruellement défaut dans les territoires ultramarins. Un rapport de la direction de recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) publié en 2024 propose un état des lieux dans les départements d'outre-mer, mais les chiffres qu'il présente datent de 2021 et ne couvrent que partiellement la réalité, en excluant notamment les collectivités d'outre-mer. Ce manque s'est particulièrement fait ressentir lors de nos auditions, avec des disparités plus ou moins marquées selon les territoires. Certains d'entre eux ne disposent d'aucune donnée précise concernant la population en situation de handicap. C'est le cas notamment de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et de Wallis-et-Futuna.

Cette absence de données complique sérieusement l'élaboration d'une cartographie fidèle de la situation dans l'ensemble des outre-mer, et participe à une forme d'invisibilisation des besoins spécifiques de ces populations.

Plusieurs raisons l'expliquent : non déclaration aux services administratifs, système informatique inadapté ou insuffisant, ou encore un reporting irrégulier.

Ce manque de données également souligné par Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée chargée de l'Autonomie et du Handicap, rend difficile le pilotage de l'offre médico-sociale dans ces territoires.

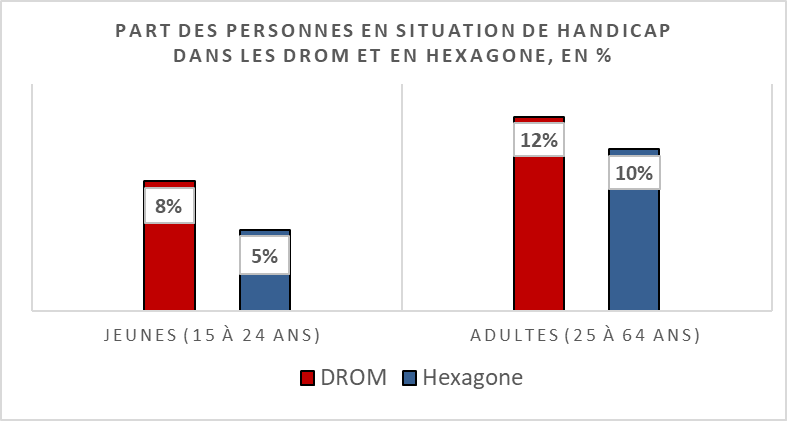

b) Une proportion de personnes handicapées plus élevée dans les outre-mer

Malgré ces lacunes statistiques, une donnée est incontestable : la proportion de personnes en situation de handicap est plus élevée dans les DROM qu'en France hexagonale3(*). Dans les DROM, 8 % des jeunes âgés de 15 à 24 ans et 12 % des adultes de 25 à 64 ans sont concernés. En comparaison, en Hexagone, ces chiffres sont plus faibles : 5 % chez les jeunes et 10 % chez les adultes.

Au sein des DROM, des différences existent. À Mayotte on estime que 11 % des jeunes de 15 à 24 ans sont handicapés, contre moins de 7 % à La Réunion et 8 % dans les autres DROM. Par ailleurs, les structures par âge et par sexe des départements ultramarins sont variées, ce qui peut jouer sur la mesure de la prévalence du handicap.

Source : DRESS

En Polynésie française, selon Henriette Kamia, présidente de la Fédération Te Niu O te Huma, environ 16 000 à 17 000 personnes sur une population de 270 000 habitants sont en situation de handicap, tous âges confondus. Selon Nathalie Salmon-Hudry, déléguée interministérielle au handicap et à l'inclusion du gouvernement polynésien, 1 482 d'entre elles sont des enfants. Elle souligne toutefois que ce chiffre doit être interprété avec prudence, car le seuil de reconnaissance du handicap fixé à 50 %, exclut de fait un grand nombre d'enfants.

En Nouvelle-Calédonie, 14 346 personnes étaient reconnues en situation de handicap ou de perte d'autonomie en 2022, contre 10 500 en 2012. Parmi elles, 2 651 sont des enfants ou des jeunes, selon le rapport de la direction des affaires sanitaires et sociales (DASS) sur la situation sanitaire de la Nouvelle-Calédonie publié en décembre 2022.

D'après les données recueillies par la DREES, en Guadeloupe 25 500 personnes de 5 ans ou plus bénéficient d'une reconnaissance administrative de leur handicap en 2021. Toutefois 53 500 personnes se déclarent handicapées et présentent une limitation fonctionnelle sévère soit 15 % de la population. Cet écart entre le nombre de personnes se déclarant en situation de handicap et celles bénéficiant d'une reconnaissance administrative souligne la complexité de mesurer précisément cette réalité, notamment lorsque les démarches auprès des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ne sont pas engagées.

À Mayotte, c'est le schéma inverse. En 2021, 22 000 personnes de plus de 15 ans sont en situation de handicap selon l'Insee. Mais seulement 5 600 personnes déclaraient « se sentir handicapées ».

En 2024, le nombre de personnes en situation de handicap recensées à La Réunion, atteint 72 000 personnes, soit une hausse de 5 % depuis 2021. Elles représentent aujourd'hui 8 % des Réunionnais, soit deux fois plus qu'il y a douze ans.

Selon la Collectivité territoriale et la Maison martiniquaise des personnes en situation de handicap (MMPH), la Martinique compte, à ce jour, 31 013 personnes en situation de handicap soit 9 % de la population4(*). Elles étaient 15 400 en 2021 selon la DREES.

En 2021, la Guyane comptabilisait 7 100 personnes bénéficiant d'une reconnaissance officielle d'un handicap ou d'une perte d'autonomie. Alors que 11 300 personnes considèrent avoir un handicap.

Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, la Maison territoriale de l'autonomie (MTA) estime le nombre de personnes handicapées à environ 400.

Enfin, à Saint-Barthélemy, on recense à ce jour à ce jour 324 personnes en situation de handicap : 231 adultes et 93 enfants.

Nombre de personnes en situation de handicap dans les outre-mer

|

Nombre de personnes bénéficiant d'une reconnaissance officielle d'un handicap |

Part de personnes de plus de 15 ans en situation de handicap dans la population |

|

|

Guyane |

7 100 (DREES, 2021) |

4 % |

|

Guadeloupe |

25 500 (DREES, 2021) |

|

|

La Réunion |

72 000 (Conseil départemental de La Réunion, 2025) |

7,7 % |

|

Martinique |

31 013 (Collectivité territoriale et MMPH, 2025) |

7 % ( DREES, 2021) |

|

Mayotte |

22 000 (Insee, 2021) |

13 % ( Insee) |

|

Nouvelle-Calédonie |

14 346 (DASS, 2022) |

5,28 %5(*) |

|

Polynésie française |

16 000 à 17 000 (Fédération Te Niu O Te Huma, 2025) |

Entre 5,72 % et 6,08 %6(*) |

|

Saint-Barthélemy |

324 (Collectivité territoriale, 2025) |

n.d |

|

Saint-Martin |

n.d |

n.d |

|

Saint-Pierre-et-Miquelon |

Estimation 400 (bénéficiaire d'une obligation d'emploi) (MTA, 2025) |

n.d |

|

Wallis-et-Futuna |

n.d |

n.d |

|

France hexagonale |

3 232 100 (DREES, 2021) |

8 % ( DREES, 2021) |

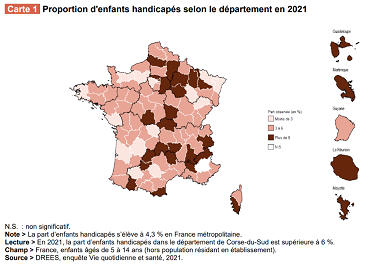

Les enfants en situation de handicap sont proportionnellement plus nombreux dans les départements et régions d'outre-mer. En 2021, seulement 4 % des enfants âgés de 5 à 14 ans vivant chez eux en Hexagone étaient concernés par un handicap, mais ce chiffre peut varier largement selon le département. Dans les territoires ultramarins, à l'exception de la Guyane où ce taux est de 5 %, la part d'enfants handicapés est systématiquement plus élevée, atteignant 6 % à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe, et jusqu'à 21 % à Mayotte.

Part d'enfants de moins de 15 ans en situation de handicap

|

Part d'enfants de moins de 15 ans en situation de handicap dans la population |

|

|

Guadeloupe (971) |

6 % |

|

Martinique (972) |

6 % |

|

Guyane (973) |

5 % |

|

La Réunion (974) |

6 % |

|

Mayotte (976) |

21 % |

|

France hexagonale |

4 % |

2. Un cumul des vulnérabilités : des spécificités sociales ultramarines à prendre en compte

a) Une précarité omniprésente

Les personnes en situation de handicap subissent une exposition accrue à la pauvreté. Elles disposent en moyenne d'un niveau de vie inférieur à celui du reste de la population. D'après les données du ministère des Solidarités, le taux de pauvreté des personnes handicapées s'élève à 25,8 %, contre 14,4 % pour les personnes valides.

Dans les territoires ultramarins, cette précarité est encore plus prononcée, en raison notamment d'un coût de la vie plus élevé. En effet, les écarts sur l'alimentation par exemple varient entre 30 % et 41 % en moyenne, pouvant aller jusqu'à 78 % en Nouvelle-Calédonie. Elles pâtissent également de revenus plus faibles et d'un niveau de chômage important. Dans l'Hexagone, au 4e trimestre 2024, le taux de chômage était de 7,1 % contre 15,2 % en Guyane, 16,8 % à La Réunion, 15,8 % en Guadeloupe, 13,5 % en Martinique.

Le taux de pauvreté est nettement plus élevé dans les territoires ultramarins. À La Réunion, il atteignait 36,1 % en 2021, contre 14,5 % en France hexagonale. Ces écarts varient selon les territoires, à Mayotte, il culminait à 77,3 % en 2017.

Dans les DOM, la grande pauvreté y est ainsi 5 à 15 fois plus fréquente qu'en France hexagonale selon une étude publiée par l'Insee en 2022.

Mais au-delà des seuls indicateurs économiques, c'est l'ensemble des privations auxquelles ces personnes sont confrontées qu'il convient d'interroger : l'accès au logement, la disponibilité d'équipements spécifiques, ou encore la possibilité de participer pleinement à la vie sociale.

En 2022, toujours selon le ministère des Solidarités, 39 % des personnes handicapées âgées de 16 à 64 ans vivaient en situation de privations matérielles et sociales, soit 2,6 fois plus que l'ensemble de la population du même âge. Dans les outre-mer, cette réalité est d'autant plus marquée que les logements sont souvent inadaptés et les infrastructures moins développées.

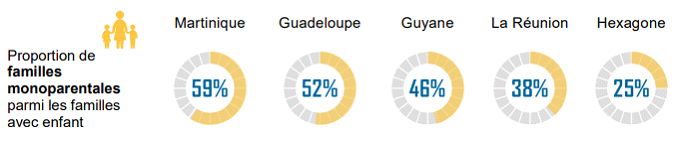

b) Le poids de la monoparentalité

Certaines configurations familiales accentuent les inégalités vécues par les personnes en situation de handicap. C'est notamment le cas des familles monoparentales, particulièrement nombreuses dans les territoires ultramarins notamment au sein des populations les plus défavorisées. Si les données précises sur le nombre d'enfants en situation de handicap vivant dans ces foyers font défaut, la convergence des facteurs de vulnérabilité laisse entrevoir une réalité préoccupante.

De nombreuses jeunes femmes se retrouvent seules dès la naissance de leur enfant, confrontées à une parentalité souvent non préparée, parfois non désirée. Cette situation, plus fréquente dans certaines régions comme les Antilles ou la Guyane, constitue un facteur aggravant de précarité. Lorsqu'elle est combinée à la survenue d'un handicap chez l'enfant, elle engendre une charge considérable, tant sur le plan matériel que psychologique, pour les mères isolées.

Source : Rapport d'information n° 870 (2022-2023) de la délégation sénatoriale aux outre-mer et la délégation aux droits des femmes sur le Soutien à la parentalité : agir pour toutes les familles d'outre-mer, de Stéphane Artano, Annick Billon, Victoire Jasmin et Elsa Schalk

c) Handicap et immigration : une double exclusion

À cette précarité sociale et familiale vient parfois s'ajouter une autre dimension de vulnérabilité : celle liée au statut migratoire. En Guyane et à Mayotte notamment, la question du handicap croise celle de l'immigration irrégulière, exposant certaines personnes, notamment des enfants, à une double exclusion. Or, l'accès aux droits sociaux dépend d'un statut administratif en règle. Les enfants ayant besoin d'adaptations ou de compensations se retrouvent alors dans une situation de double vulnérabilité, au moment même où leur développement nécessite un accompagnement renforcé.

On estime que sur le territoire mahorais, 100 000 étrangers seraient en situation irrégulière, ce qui représenterait un tiers de la population. En Guyane, l'immigration clandestine y est moins importante, mais les demandes d'asile se sont multipliées par 3 en 2 ans7(*).

Consciente de cette réalité, la MDPH de Guyane a recourt régulièrement à une dérogation pour approuver les dossiers d'enfants dont les parents ne disposent pas de situation administrative en règle. Cette mesure dérogatoire permet d'ouvrir certains droits, notamment en matière de compensation pour la scolarité, et constitue un levier essentiel pour limiter les effets cumulatifs d'une double exclusion.

3. Le handicap : une perception culturelle encore largement tabou

Dans les territoires ultramarins, la question du handicap se heurte à des représentations culturelles, qui en font un sujet encore largement tabou. Si ce tabou existe aussi en Hexagone, il prend ici des formes spécifiques, liées aux croyances locales, religieuses ou traditionnelles, qui varient selon les territoires.

Mayotte est peut-être le territoire le plus concerné comme le souligne Madi Velou, vice-président du conseil départemental de Mayotte, en charge de l'action sociale, président délégué de la MDPH de Mayotte.

« À Mayotte, la politique du handicap est à la fois très intégrée dans nos familles et très taboue. Considérant que les enfants handicapés sont soit un don, soit une punition divine, la population musulmane estime qu'ils doivent être gardés dans le noyau familial. Derrière, il y a sûrement quelques cas de maltraitances, et les familles bien accompagnées sont minoritaires - songeons à la pauvreté de certaines familles face au besoin de formation. C'est une réalité du territoire. »

Ce tabou a des conséquences concrètes, à commencer par l'invisibilisation des personnes en situation de handicap.

Madi Velou observe que selon l'Insee, « dans un département d'un peu plus de 320 000 habitants, il devrait y avoir presque 30 000 personnes en situation de handicap. Or à peine 10 000 personnes sont recensées ! Cela montre bien qu'il y a énormément à faire en termes de communication ».

Cette invisibilité entraîne un retard dans les diagnostics et limite leur accès à un accompagnement adapté. Guy Albert Rufin-Duhamel, directeur préfigurateur du GIP « Service public d'appui aux politiques de santé » en Guyane, illustre bien cette réalité à travers le cas de la Martinique.

Selon lui, « le handicap reste encore trop souvent perçu, dans la conscience collective martiniquaise, comme une source de honte et d'exclusion sociale, voire comme une forme de fardeau individuel ou collectif. Cette perception, profondément ancrée, conduit à une sous-déclaration des situations de handicap et à un retard important dans les diagnostics, limitant l'accès effectif aux droits et aux dispositifs d'accompagnement. Les représentations culturelles associent encore trop souvent le handicap à une faiblesse ou à une déficience de performance physique ou intellectuelle. Cette perception rend la reconnaissance de la vulnérabilité difficile, notamment pour les troubles invisibles (maladies chroniques, troubles neuroatypiques), souvent mal compris, voire niés, y compris par les proches. La révélation d'un handicap psychique ou non visible reste perçue comme un risque de stigmatisation sociale. »

Il convient toutefois de souligner que la perception du handicap varie fortement d'une communauté à l'autre. Comme l'explique Blaise Joseph-François, directeur général de l'ADAPEI Guyane : « La perception du handicap en Guyane varie considérablement selon les appartenances culturelles. Cette diversité impose une adaptation constante aux professionnels, tant dans le diagnostic que dans l'accompagnement médico-social. Les équipes doivent ajuster leur posture sur les plans linguistique, culturel et relationnel pour garantir la compréhension et l'adhésion des familles. Elles doivent également tenir compte des pratiques traditionnelles, comme le recours aux guérisseurs, qui influencent profondément la manière dont les soins et les accompagnements sont perçus. »

Dans ce contexte, même lorsque des solutions existent, elles ne sont pas toujours acceptées. Lorsqu'un accompagnement est proposé, les professionnels se heurtent parfois au refus des familles, qui rejettent le placement de leur enfant dans une structure adaptée. Ce refus est souvent lié à la crainte de reconnaître un retard ou une déficience, car cela renverrait une image stigmatisante de l'enfant, perçu comme « différent » ou « en échec ».

C'est ce que souligne notamment Jacques Mikulovic, recteur de l'académie de Mayotte : « Les familles refusent d'envoyer leurs enfants dans ces établissements en raison d'une connotation liée à la déficience intellectuelle. Certes, il existe un manque de places, mais, quand bien même nous aurions de la place, nous aurions des difficultés à obtenir l'adhésion des familles pour placer certains élèves dans les dispositifs les plus appropriés. »

4. La prévalence de certains handicaps

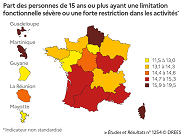

a) Une part plus élevée de limitations sévères dans les DROM

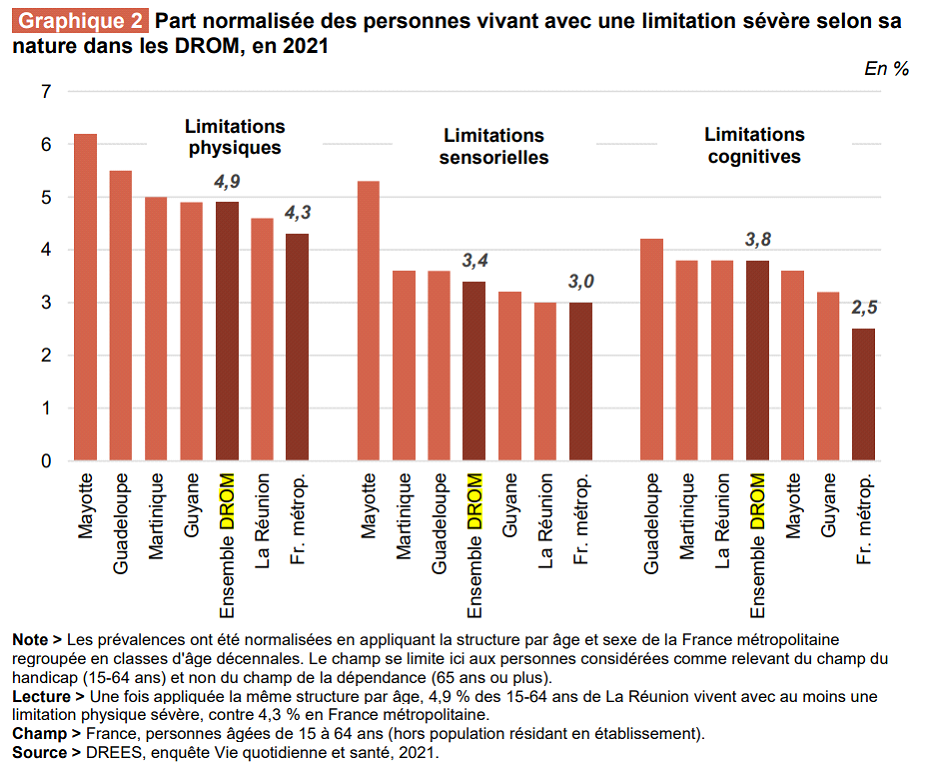

Concernant les types de handicap dans les DROM, toujours selon la DREES, les limitations sévères, qu'elles soient physiques, sensorielles ou cognitives, sont plus fréquentes que dans l'Hexagone.

L'écart reste toutefois plus contenu pour les limitations physiques et sensorielles, contrairement aux limitations cognitives.

Mayotte se distingue par des taux particulièrement élevés : 6 % des 15-64 ans vivent avec une limitation physique sévère et 5 % avec une limitation sensorielle sévère. En Guadeloupe et en Martinique, les limitations sévères restent plus fréquentes. À La Réunion et en Guyane, les taux de limitations sévères sont proches de ceux observés en Hexagone.

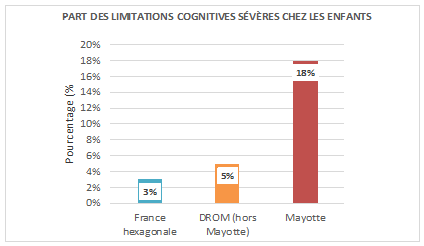

Pour les enfants, le constat est similaire, ils présentent plus fréquemment au moins une limitation sévère, par rapport à ceux de France hexagonale et cela quel que soit le type de limitation.

Cette différence est particulièrement marquée pour les limitations cognitives sévères : ce taux s'établit autour de 5 % dans les DROM regroupant la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et La Réunion, tandis qu'à Mayotte, il atteint un niveau beaucoup plus élevé, à 18 %. Dans l'Hexagone, ce taux est de 3 %.

Source : DREES

b) Des facteurs locaux qui favorisent l'apparition de handicap : pollutions, syndrome d'alcoolisation foetale, ...

Certains facteurs environnementaux et sanitaires propres aux territoires ultramarins pourraient contribuer à une fréquence plus élevée de certains troubles. Bien que les données restent encore partielles ou peu consolidées, plusieurs indicateurs laissent penser que ces expositions locales jouent un rôle non négligeable.

(1) Une consommation d'alcool pendant la grossesse plus fréquente

En 2018, Santé publique France a publié pour la première fois une étude estimant à l'échelle nationale les troubles causés par l'alcoolisation foetale, permettant ainsi de mieux mesurer l'ampleur du phénomène, notamment dans les territoires ultramarins.

Entre 2006 et 2013, 3 207 nouveau-nés ont présenté des troubles liés à l'alcoolisation foetale en France, dont 452 atteints du syndrome d'alcoolisation foetale (SAF), soit environ un cas par semaine.

À La Réunion, le taux de SAF atteint 0,36 pour 1 000 naissances, plus de cinq fois la moyenne nationale (0,07). En incluant l'ensemble des troubles liés à la consommation d'alcool pendant la grossesse, le taux grimpe à 1,22 pour 1 000 naissances (contre 0,48 en Hexagone).

Ces chiffres élevés à La Réunion s'expliquent aussi par une meilleure détection des cas, rendue possible grâce à la présence sur l'île du seul centre français spécialisé dans le diagnostic des troubles causés par l'alcoolisation foetale (TCAF).

Comme le souligne Denis Lamblin, président de SAF France « À La Réunion, cela fait 30 ans que nous informons la population locale sur les risques de l'alcoolisation foetale et les résultats sont là. D'après notre étude menée en 2020 par le cabinet Opinion Way, les Réunionnais sont plus informés sur les risques qu'en métropole ou dans les autres DROM. Aujourd'hui, près d'un Français sur 2 ne connait par le SAF. C'est pourquoi il est important de prévenir le SAF et les autres TCAF, c'est investir dans les générations futures et respecter le droit des enfants à l'égalité des chances ». Les taux plus faibles dans les autres territoires ultramarins et dans l'Hexagone doivent donc être interprétés avec prudence.

En Guadeloupe, la prévalence a fortement augmenté, passant de 0,16 à 1,14 pour 1 000 naissances entre 2006 et 2013. En Martinique, elle est restée plus stable, de 0,09 à 0,11.

En Guyane, Alexandre Boichon, directeur de l'autonomie de l'Agence régionale de santé (ARS) indique que le taux de syndrome d'alcoolisation foetale est dix fois supérieur à celui de la France hexagonale.

Le SAF, forme la plus grave de ces troubles, est la première cause de handicap mental non génétique à la naissance, engendrant des retards de développement, des troubles cognitifs, de l'attention et de l'apprentissage selon SAF France.

(2) L'exposition au chlordécone favorise le développement de troubles chez les enfants ?

Insecticide largement utilisé en Guadeloupe et en Martinique jusqu'en 1993, le chlordécone reste encore aujourd'hui présente dans l'environnement. Cette persistance entraîne une exposition continue de la population, notamment des femmes enceintes. L'étude Hibiscus avait révélé, en 2004, la présence de chlordécone dans 87 % des échantillons de sang maternel et dans 40 % des prélèvements de lait maternel. Ces résultats ont conduit au lancement de l'étude Timoun, destinée à évaluer les effets de cette exposition sur la santé des mères et de leurs enfants8(*).

Cette étude a révélé que l'exposition à la chlordécone chez les femmes enceintes est associée à un risque accru d'accouchement prématuré.

Des effets de l'exposition à la chlordécone ont déjà été observés chez les enfants, notamment des perturbations hormonales, un impact sur la croissance (taille et poids) et des troubles du développement neurologique. Toutefois, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur les conséquences à long terme. Un suivi dans la durée est nécessaire pour savoir si ces effets persistent à mesure que les enfants grandissent.

(3) Intoxication au mercure et saturnisme en Guyane

Alexandre Boichon, directeur de l'autonomie à l'ARS Guyane, indique qu'il est probable que les troubles intellectuels ainsi que les troubles du langage et des apprentissages soient plus fréquents en Guyane, en lien avec certaines expositions environnementales. Parmi ces expositions figure notamment la pollution au mercure, principalement causée par les activités d'orpaillage.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), une exposition in utero ou durant la petite enfance au mercure peut entraîner des troubles irréversibles du développement neurologique : déficits de mémoire, d'attention, de motricité fine, de langage et de perception spatiale.

Si de nombreuses études ont permis de mesurer le niveau d'intoxication des populations, aucune n'a encore estimé précisément le nombre de personnes potentiellement concernées9(*).

Cette contamination touche davantage les femmes vivant dans les écarts, zones reculées où les habitants pratiquent souvent l'autosubsistance et dépendent fortement de la pêche pour leur alimentation. Si les messages de prévention semblent porter leurs fruits chez certaines femmes enceintes, qui réduisent leur consommation, les risques pour les enfants restent élevés.

Ces effets rejoignent ceux observés dans d'autres formes d'intoxication environnementale, comme le saturnisme infantile, dont la prévalence en Guyane est 13 fois plus élevée que dans l'Hexagone. Près de 20 % des enfants seraient concernés, avec des taux de plombémie préoccupants, y compris chez les femmes enceintes.

Selon l'Assurance maladie, « l'absorption de plomb est grave pour [les enfants] et surtout avant l'âge de six ans : le corps de l'enfant est en pleine croissance et absorbe le plomb plus facilement. Même de faibles doses absorbées sur une période prolongée peuvent provoquer des retards intellectuels et physiques irréversibles : troubles du langage, du comportement, troubles des apprentissages, ralentissement de la croissance, difficultés motrices, baisse modérée de l'acuité auditive ».

Si les causes sont multifactorielles, l'alimentation en est une composante majeur. Le plomb est naturellement présent dans certains maniocs et donc dans certains de leurs dérivés. À ce jour, les études n'ont détecté la présence de plomb ni dans le poisson ni dans le gibier avant intervention humaine en Guyane.

Ce constat souligne la vulnérabilité particulière des populations vivant dans les territoires de l'intérieur, où les conditions de vie et l'accès à une alimentation variée renforcent les risques d'apparition de handicaps liés à la pollution.

5. La détection précoce : trop de temps perdu

Si les situations de handicap sont plus fréquentes en outre-mer, encore faut-il pouvoir les identifier à temps. Avant même d'envisager un accompagnement, c'est bien le diagnostic qui constitue la première difficulté.

Or cette détection précoce, pourtant déterminante pour éviter les ruptures de parcours, se heurte à des contraintes majeures dans les territoires ultramarins.

Le manque criant de structures médico-sociales, la pénurie de professionnels formés (orthophonistes, pédopsychiatres, psychomotriciens, etc.), ainsi que l'éloignement géographique de certaines communes rendent le repérage difficile, voire inexistant dans certaines zones.

Résultat : les diagnostics arrivent souvent tard, ce qui retarde l'accès aux soins, à la scolarisation adaptée et à l'insertion sociale. Cette situation aggrave les inégalités territoriales et laisse de nombreuses familles sans réponse ni soutien.

La Guyane est particulièrement concernée par ces difficultés en raison de l'étendue de son territoire et de son enclavement. Aminata O'Reilly, directrice de la MDPH de Guyane, souligne que « l'offre médicale et paramédicale [est] quasi inexistante dans certaines communes », ce qui complique fortement le repérage et la prise en charge.

À Terre-de-Bas, la mission a constaté aussi les obstacles à une prise en charge rapide. La double voire triple insularité est un frein. Raphaël Dubé, principal du collège de l'archipel des Saintes l'explique très bien : « il y a des obstacles économiques et/ou liés à la catégorie socio-professionnelle du parent. En effet, le rendez-vous chez le spécialiste engendre des frais : la navette maritime, le transport terrestre une fois arrivée à Trois Rivières ou à Basse-Terre. Or les spécialistes sont souvent localisés vers Baie Mahault ou la Grande-Terre. L'établissement du diagnostic nécessite la plupart du temps, plusieurs aller/retour vers Basse-Terre et ou Grande-Terre. C'est souvent source de découragement pour les familles en difficultés sociales ou économiques ».

* 1 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

* 2 Rapport du Sénat n° 306 (2024-2025) au nom de la commission des affaires sociales sur le bilan de l'application de la loi du 11 février 2005 par Chantal Deseyne, Marie-Pierre Richer et Corinne Féret, adopté le 5 février 2025.

* 3 Rapport DREES, Le handicap en chiffres, Édition 2024.

* 4 Retour questionnaire.

* 5 Calculé sur la base de la population en 2019 (Soit 271 400 habitants, Insee).

* 6 Calculé sur la base de la population au 31 décembre 2024 (279 500 habitants, Insee).

* 7 Rapport d'information n° 264 (2024-2025) de la délégation aux outre-mer sur L'action de l'État outre-mer : pour un choc régalien, de Viviane Artigalas, Jocelyne Guidez, Micheline Jacques, Évelyne Perrot, Teva Rohfritsch et Dominique Théophile.

* 8 Rapport d'information n° 360 (2022-2023) de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur L'impact de l'utilisation de la chlordécone aux Antilles Française, par Catherine Procaccia.

* 9 Synthèse du centre régional d'études d'actions et d'informations (CREAI) Guyane sur Mesurer l'ampleur des besoins potentiels en estimant les effectifs d'enfants en situation de handicap, août 2024.