- L'ESSENTIEL

- AVANT PROPOS

- LES RECOMMANDATIONS DES RAPPORTEURS

SPÉCIAUX

- I. L'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITÉS

ULTRAMARINES EN PROGRESSION

- A. UN SOUTIEN NÉCESSAIRE ET RÉEL DE

L'ÉTAT À L'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITÉS

ULTRAMARINES

- B. LES CONTRATS DE CONVERGENCE ET DE

TRANSFORMATION, UN OUTIL PERTINENT DE SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT DES

COLLECTIVITÉS ULTRAMARINES

- C. DES DISPOSITIFS VARIÉS DE SOUTIEN

À L'INVESTISSEMENT LOCAL ULTRAMARIN

- A. UN SOUTIEN NÉCESSAIRE ET RÉEL DE

L'ÉTAT À L'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITÉS

ULTRAMARINES

- II. DES INVESTISSEMENTS ENCORE INSUFFISANTS PAR

RAPPORT AUX ENJEUX ULTRAMARINS

- A. DES TERRITOIRES ULTRAMARINS, INÉGALEMENT

SOUTENUS PAR L'ÉTAT, AUX BESOINS D'INVESTISSEMENT CROISSANTS

- 1. De nombreux projets entamés grâce

aux contrats de convergence et de transformation...

- 2. ... mais aussi des investissements

nécessaires qui restent non financés, en particulier en termes de

préservation de l'environnement

- 3. Une répartition géographique des

soutiens à l'investissement qui interroge

- 1. De nombreux projets entamés grâce

aux contrats de convergence et de transformation...

- B. DES DIFFICULTÉS À TENIR LES

ENGAGEMENTS D'INVESTISSEMENT

- C. UNE STRATÉGIE DE DÉFINITION DES

INVESTISSEMENTS À REVOIR

- A. DES TERRITOIRES ULTRAMARINS, INÉGALEMENT

SOUTENUS PAR L'ÉTAT, AUX BESOINS D'INVESTISSEMENT CROISSANTS

- III. AMÉLIORER LA MOBILISATION DES

DISPOSITIFS DE SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITÉS

ULTRAMARINES

- I. L'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITÉS

ULTRAMARINES EN PROGRESSION

- EXAMEN EN COMMISSION

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES

- TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI

N° 5

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er octobre 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur le

soutien de l'État

à l'investissement des

collectivités

ultramarines,

Par MM. Stéphane FOUASSIN et Georges PATIENT,

Sénateurs

(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.

L'ESSENTIEL

Les territoires ultramarins sont soumis à des besoins forts d'investissements, auxquels les collectivités ne peuvent répondre seules, sans un soutien spécifique de l'État, au vu des contraintes économiques et géographiques qui pèsent sur elles. Stéphane Fouassin et Georges Patient, rapporteurs spéciaux des crédits de la mission « outre-mer », ont présenté à la commission des finances le 1er octobre 2025 les conclusions de leur travail de contrôle sur cette problématique.

I. UN SOUTIEN RÉEL DE L'ÉTAT À L'INVESTISSEMENT ULTRAMARIN

A. DES BESOINS FORTS EN INVESTISSEMENTS

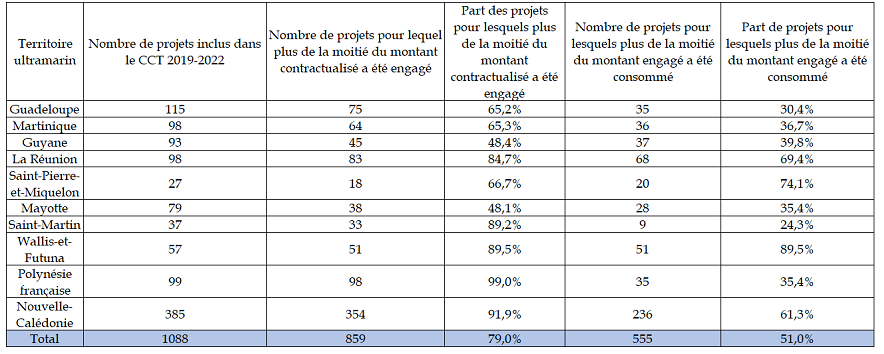

Les dépenses d'investissements des collectivités ultramarines sont particulièrement élevées. Dans les départements et régions d'outre-mer (DROM), elles représentent en moyenne 1 519 euros par habitant en 2024, dont 822,5 euros dépenses par les régions, 75 euros par les départements et 622 euros par le bloc communal. Par comparaison, dans l'hexagone, les dépenses d'investissement par habitant s'élèvent à 1 155 euros par habitant, ce qui s'explique notamment par l'impératif fort de convergence économique des territoires ultramarins.

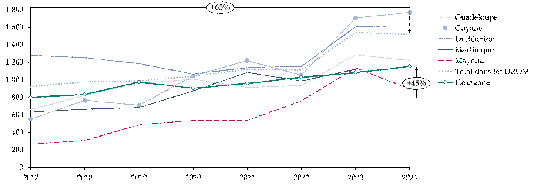

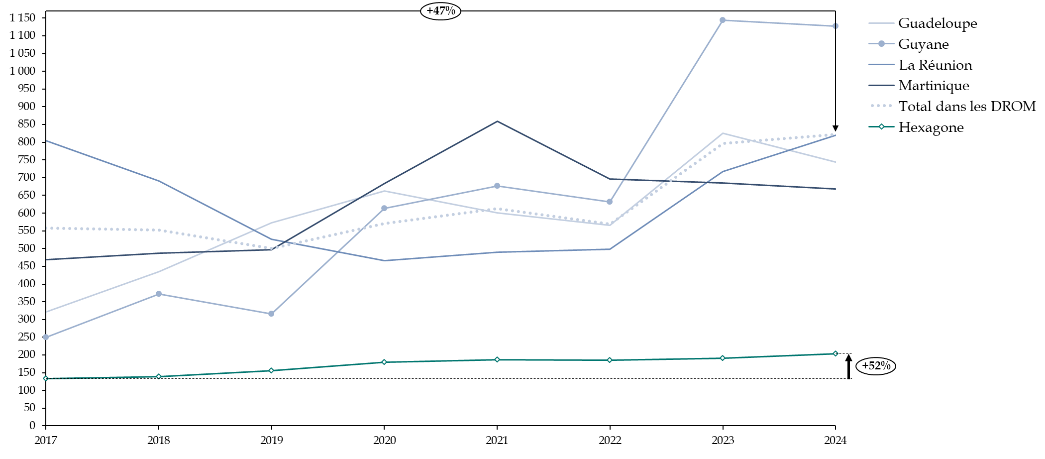

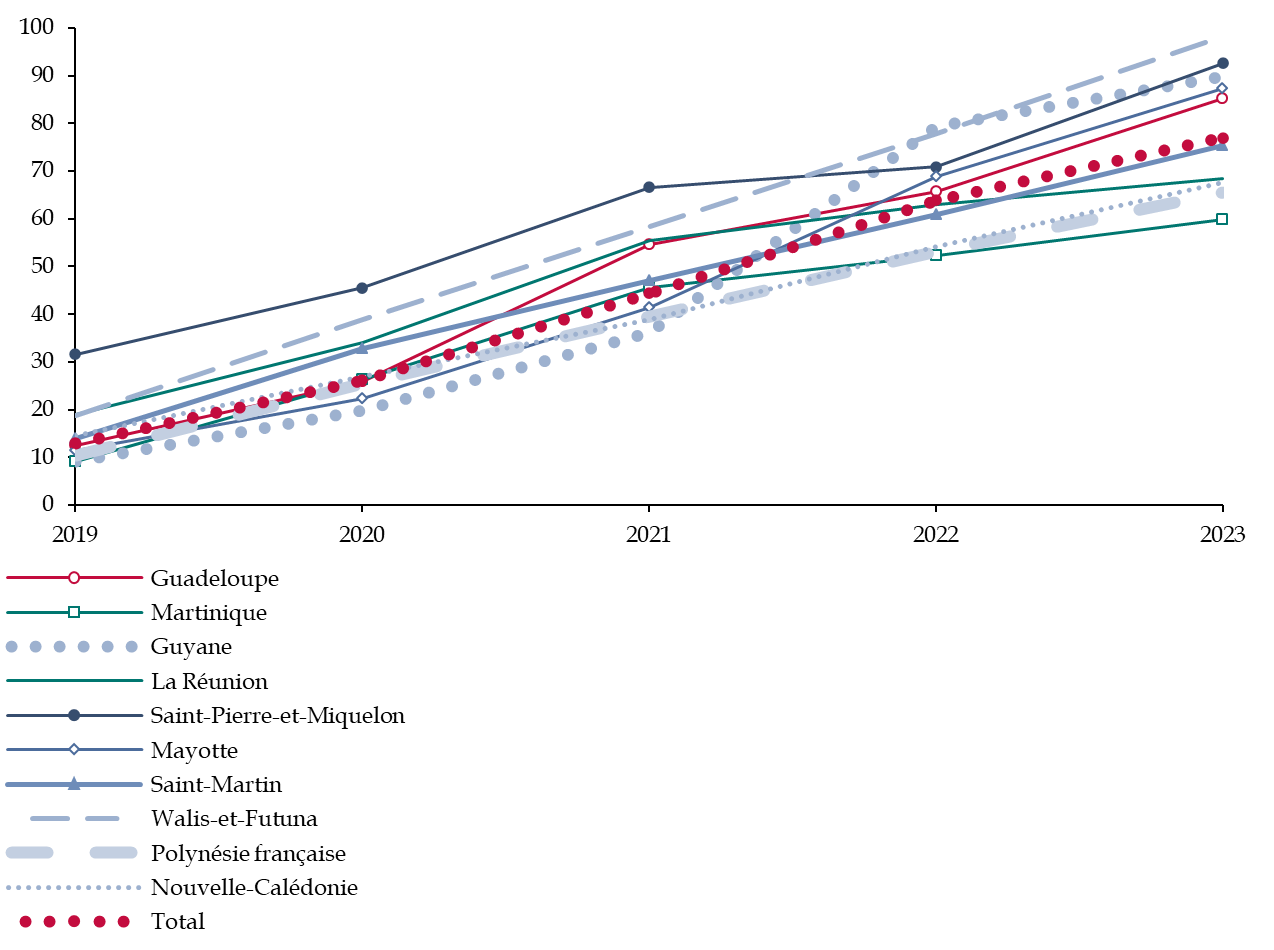

Évolution des dépenses d'investissement par habitant des collectivités territoriales des départements et régions d'outre-mer et dans l'hexagone, entre 2017 et 2024

(en euros par habitant)

Source : commission des finances d'après les données de l'observatoire des finances et de la gestion publique locales

Or les contraintes pesant sur les dépenses de fonctionnement des collectivités ultramarines limitent les recettes d'investissement, notamment le coût élevé de la vie en outre-mer, ainsi que les charges de personnels supplémentaires dues aux rémunérations spécifiques attachées aux fonctionnaires ultramarins.

Le taux d'épargne brute du bloc communal est en moyenne de 11,7 % en outre-mer, alors qu'il est de 16,3 % dans l'hexagone.

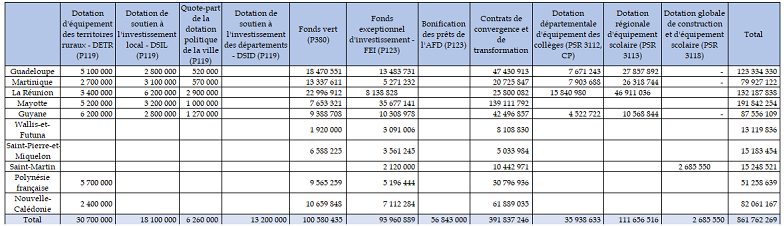

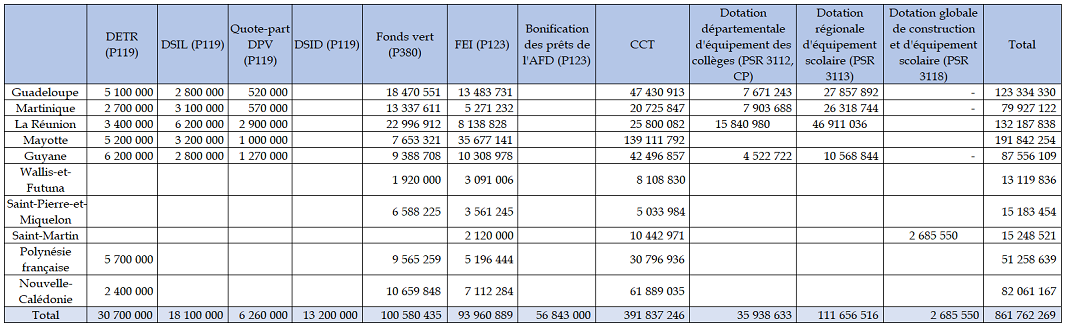

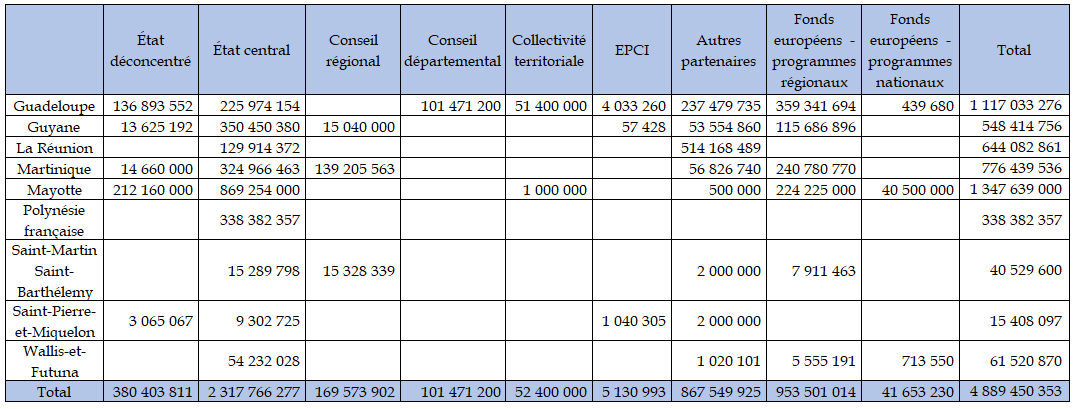

B. UNE CONTRIBUTION ANNUELLE DE L'ÉTAT DE PLUS DE 860 MILLIONS D'EUROS À L'INVESTISSEMENT ULTRAMARIN

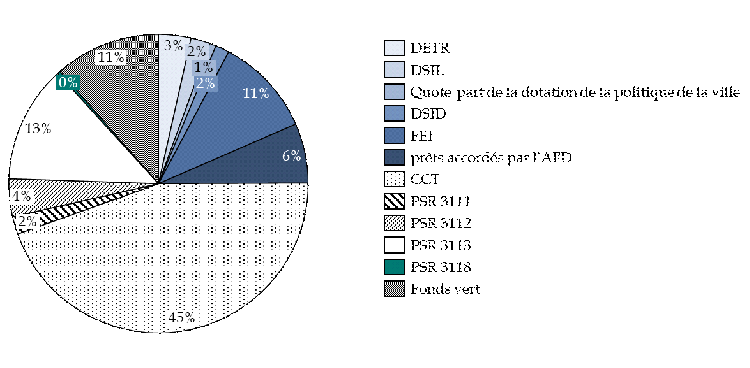

L'État a consacré près de 861,7 millions d'euros au financement de l'investissement dans les collectivités ultramarines. Les dotations d'investissement (DSIL, DETR etc.) dont bénéficient l'ensemble des collectivités hexagonales également ne représentent toutefois que 8 % des financements pour l'investissement ultramarin. Les financements propres à l'investissement local ultramarin représentent près de 62 % des dépenses.

Ensemble des financements de l'État

destinés spécifiquement à l'investissement

des

collectivités locales ultramarines en 2023

(en euros, en AE)

Source : commission des finances d'après les documents budgétaires

- En particulier, à hauteur de 11 % des dépenses, le fonds exceptionnel d'investissement (FEI) apporte une aide financière de l'État aux personnes publiques qui réalisent des investissements sur des équipements publics collectifs. Le montant du FEI a été multiplié par 1,5 entre 2017 et 2025.

- Un système de bonification des prêts accordés par l'Agence française de développement (AFD) permet d'offrir des crédits à taux d'intérêts réduits pour financer les projets des collectivités ultramarines qui répondent à des critères d'impact social et environnemental.

- Enfin, les contrats de convergence de transformation (CCT) représentent 45 % du soutien de l'État à l'investissement des collectivités locales. Une première génération de contrats a été signée en 2019 et porte sur la période 2019-2023. Une deuxième génération de contrats a été signée pour la période 2024-2027.

|

Les financements des CCT de première génération (2019-2023) proviennent à |

et à |

|

de l'État |

des collectivités. |

Les financements apportés par l'État proviennent d'au moins 18 programmes budgétaires, dont le programme 123 « Conditions de vie outre-mer » (40 % des financements), le programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et du développement de l'emploi » et le programme 214 « Soutien de la politique de l'éducation nationale », en plus d'agences de l'État telles que l'office français de la biodiversité (OFB), l'agence de l'environnement et de maitrise de l'énergie (ADEME) ou encore l'agence nationale du sport (ANS).

II. UN SOUTIEN DE L'ÉTAT À L'INVESTISSEMENT LOCAL QUI POURRAIT ÊTRE ENCORE MIEUX MOBILISÉ

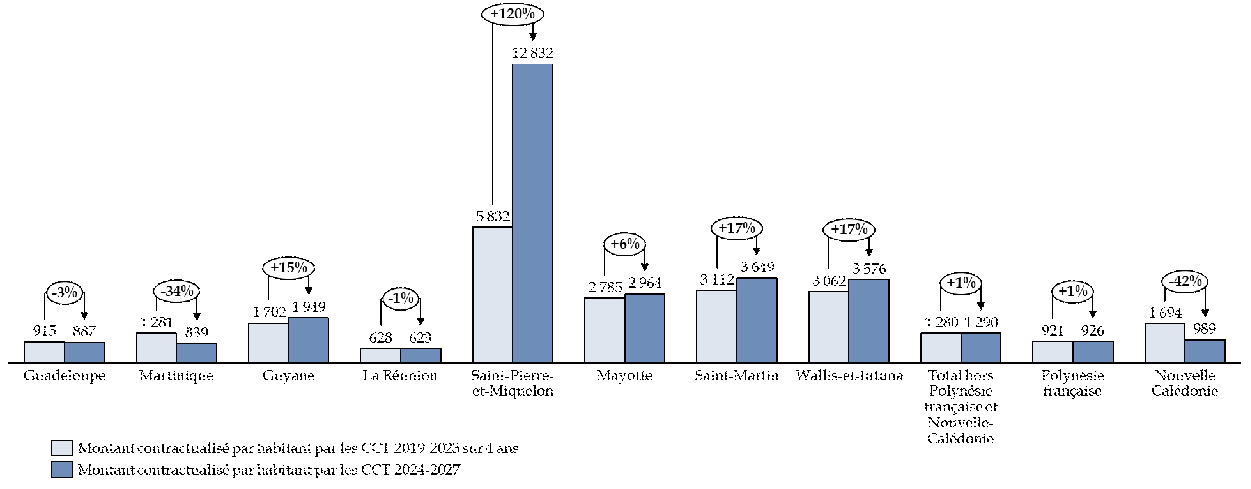

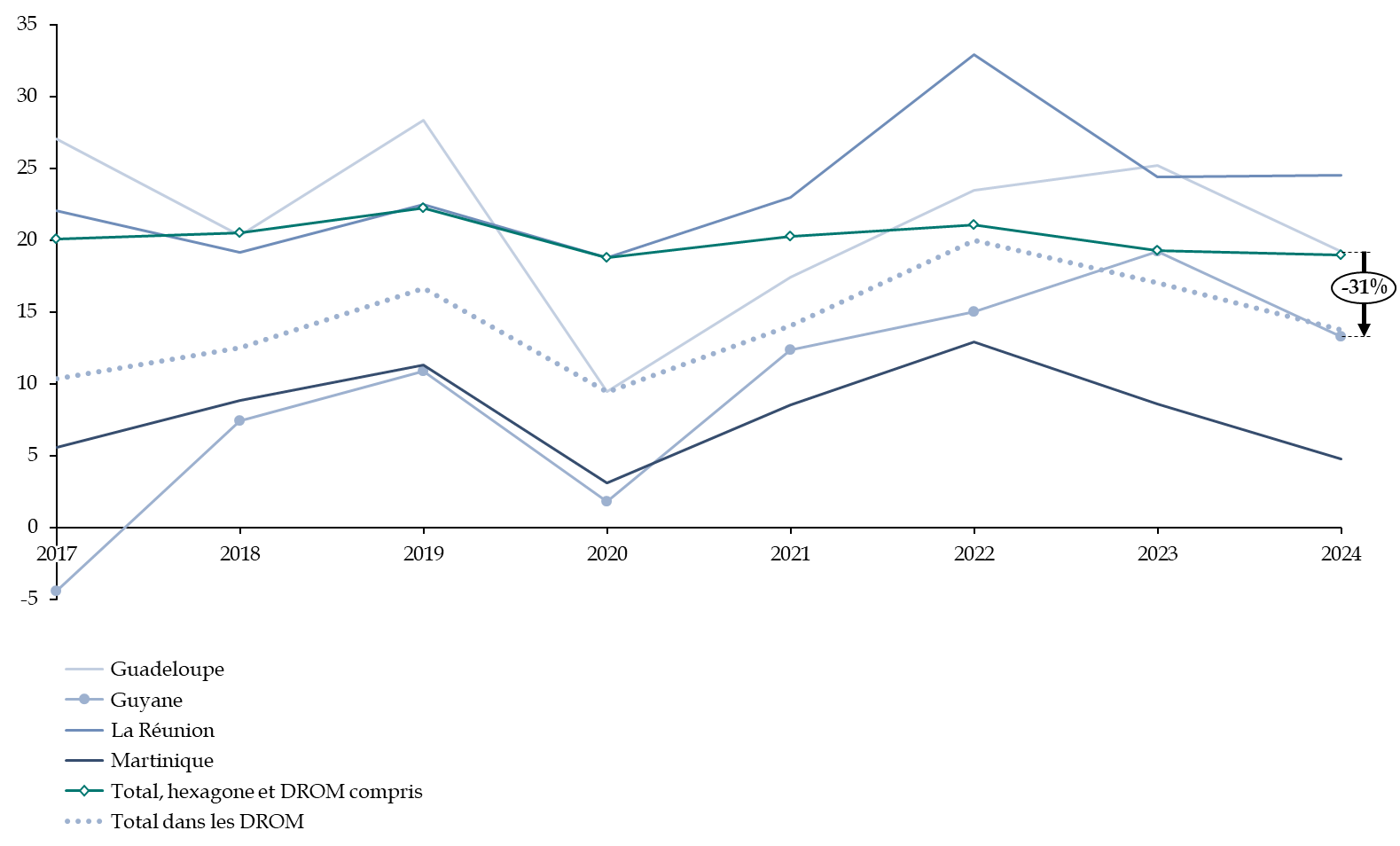

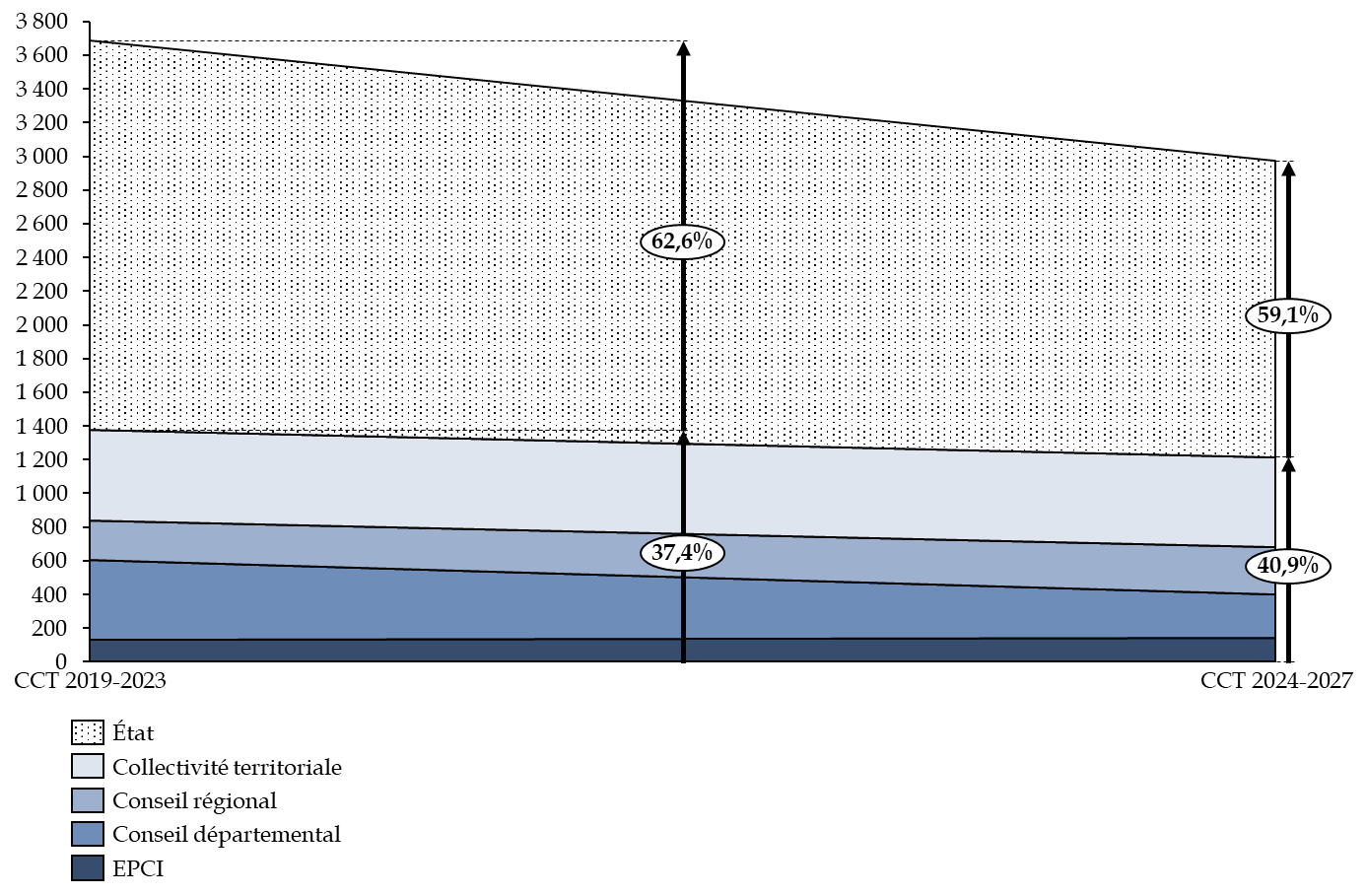

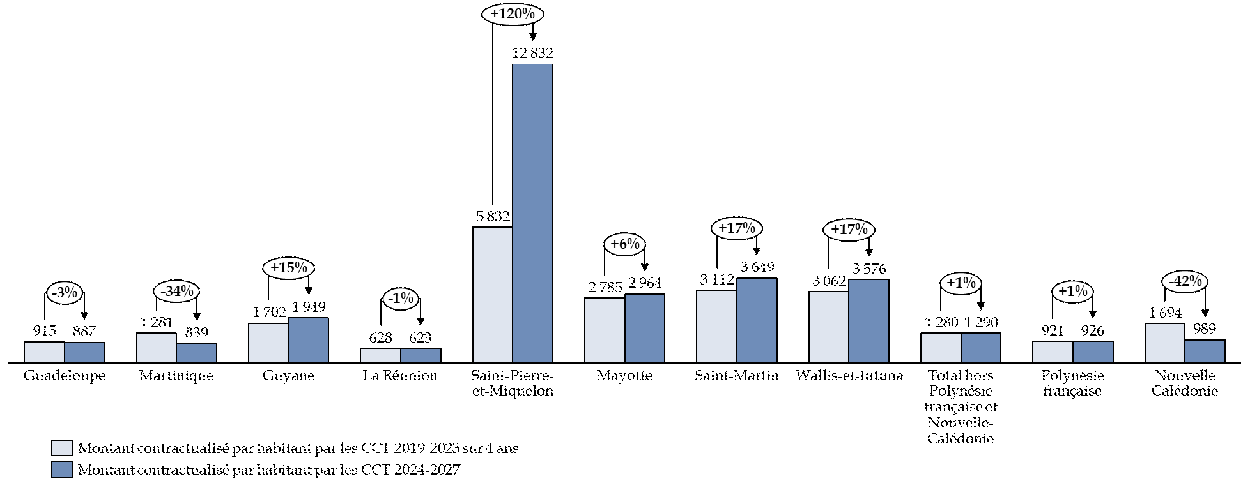

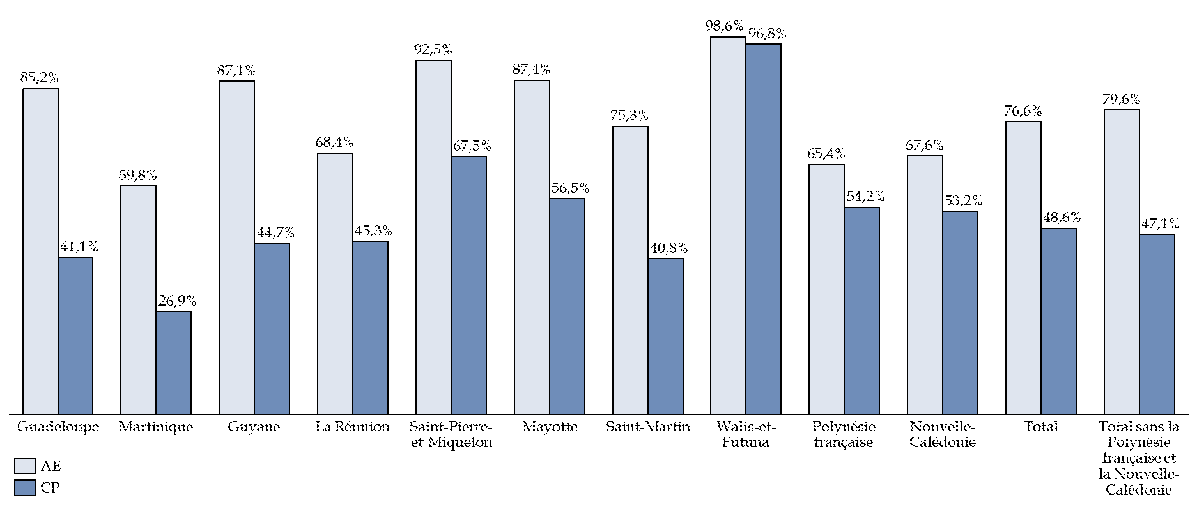

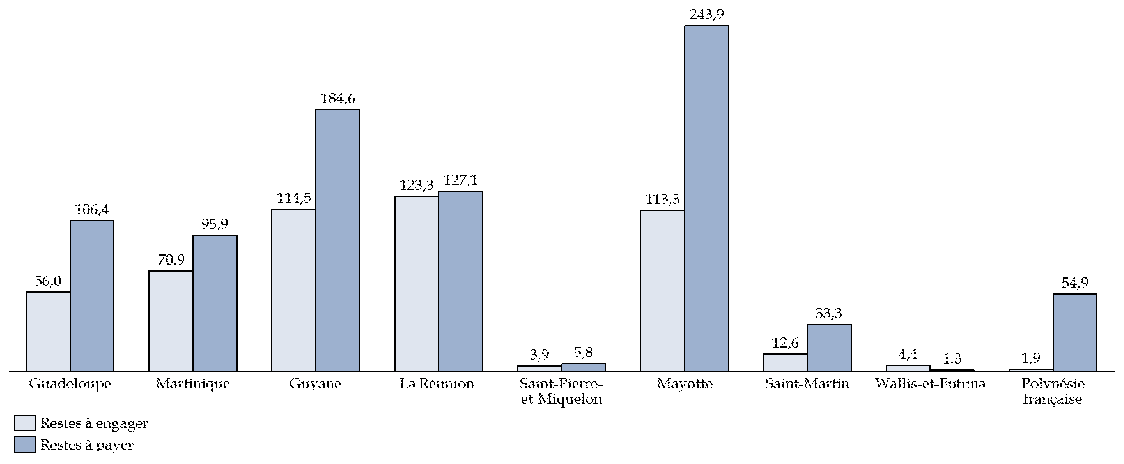

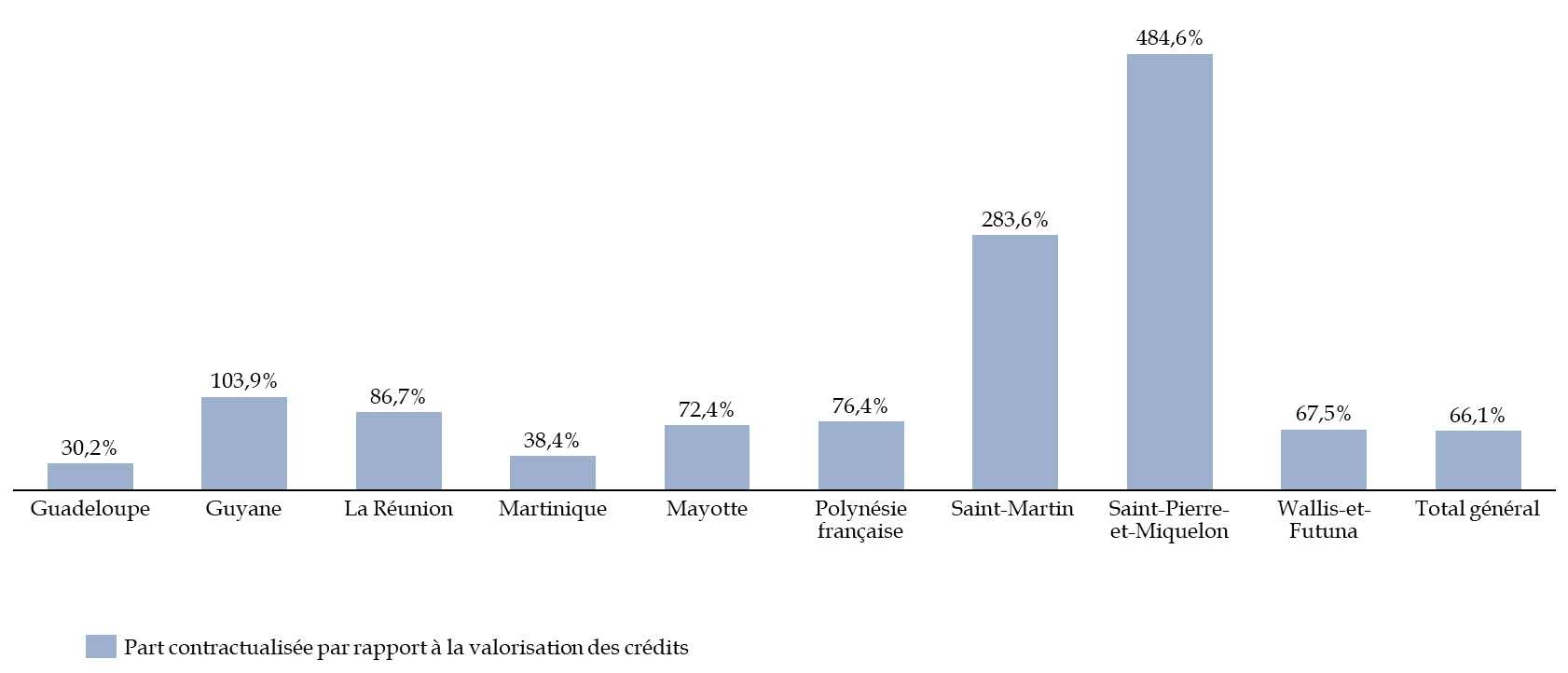

A. UNE RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES FINANCEMENTS DÉSÉQUILIBRÉE

La répartition des fonds contractualisés dans le cadre des CCT dans chaque collectivité ultramarine est relativement déséquilibrée. Par exemple, les montants investis par habitant en Guyane, de 1 702 euros en moyenne entre 2019 et 2023, et de 1 949 euros entre 2024 et 2027, sont étonnamment bas, au vu des enjeux importants en termes d'investissement de ce territoire soumis à des contraintes géographiques très fortes.

Montant total contractualisé par habitant

et par territoire

dans le cadre des CCT de première et de

deuxième génération

(en euros par habitant)

Note : pour la Polynésie française, c'est le contrat de développement pour 2021-2023 qui est pris en compte pour la première période, pour la Nouvelle-Calédonie, le contrat de développement de 2017-2023.

Source : commission des finances d'après les données de la DGOM

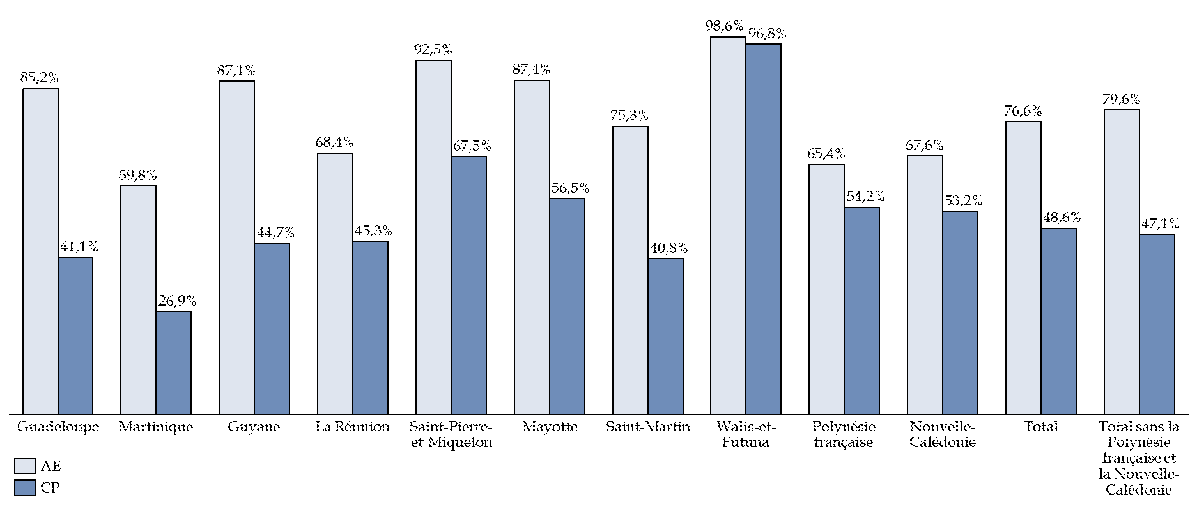

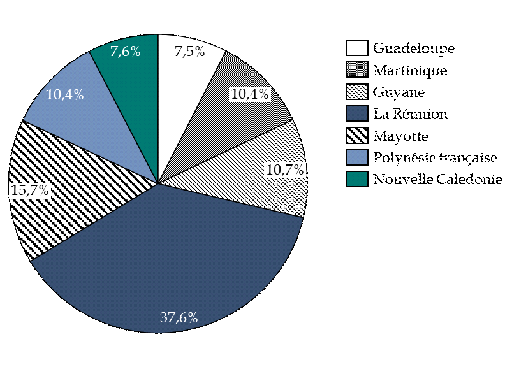

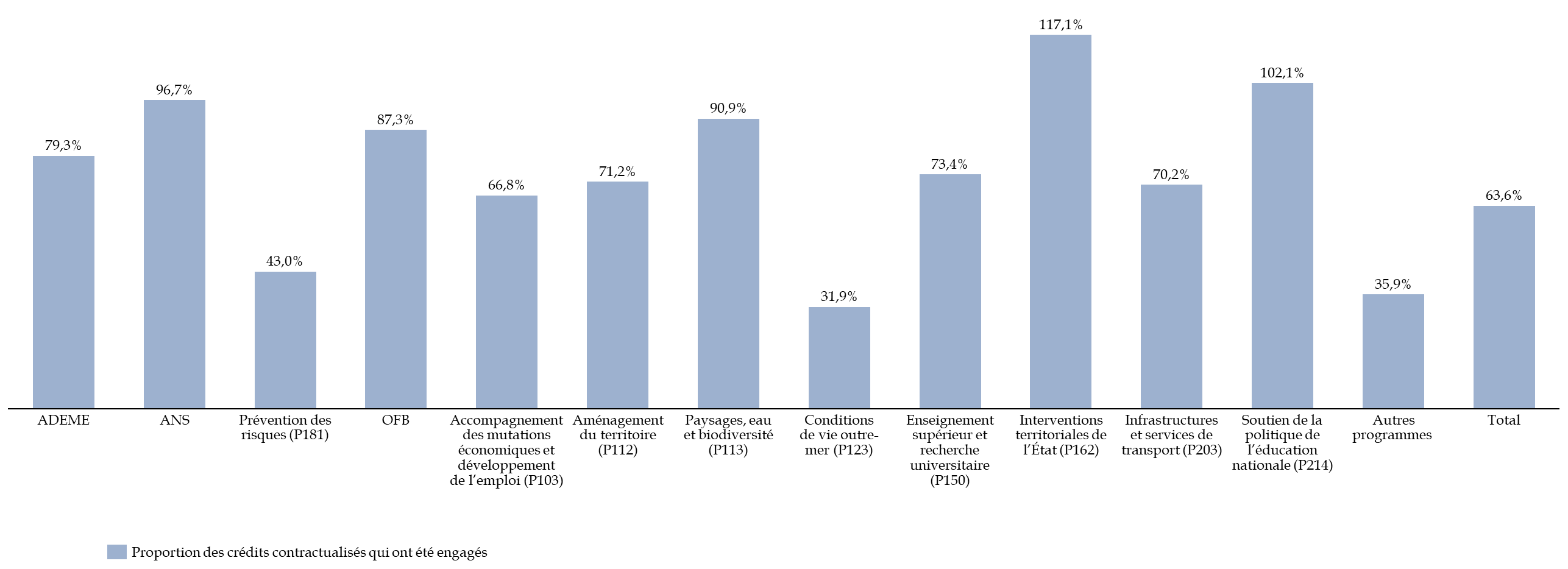

B. DES CRÉDITS DE SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT ENCORE INSUFFISAMMENT CONSOMMÉS

Au total, le taux d'engagement des crédits des contrats de convergence et de transformation s'élève fin 2023 à 76,6 % sur l'ensemble des crédits contractualisés sur la période 2019 à 2023 (avenant compris), soit un niveau honorable. Le taux de consommation des crédits n'est en revanche que de 48,6 %, ce qui peut s'expliquer notamment par l'ampleur des travaux d'infrastructures engagés. Il s'agit souvent de constructions lourdes, de ponts ou de routes par exemple, dont la réalisation nécessite de nombreuses années.

Part consommée des crédits

contractualisés

dans le cadre des CCT de première

génération (2019-2023)

(en pourcentage)

Source : commission des finances d'après les données de la DGOM

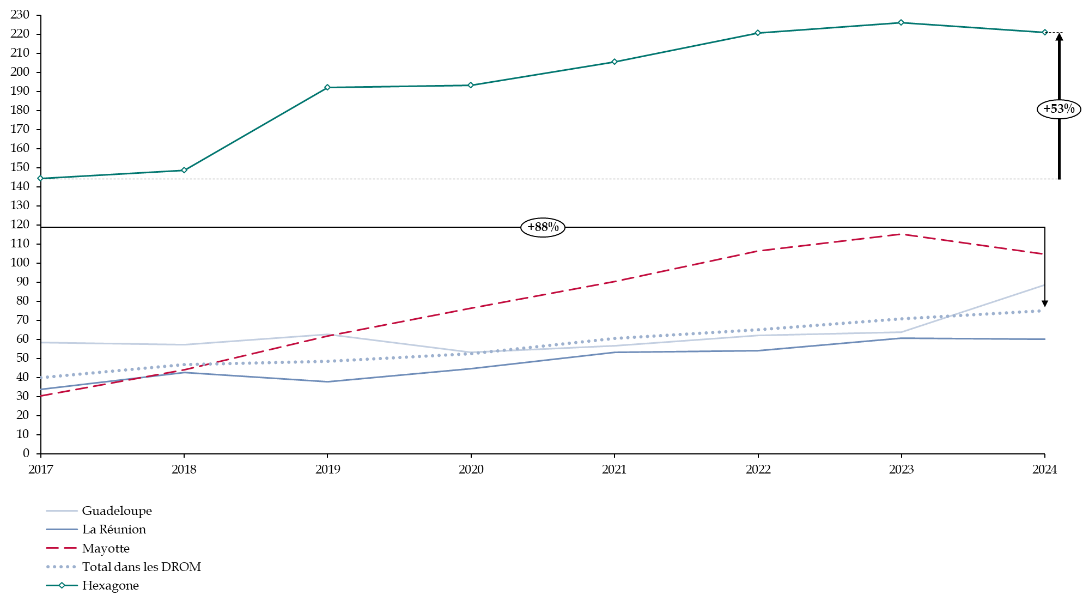

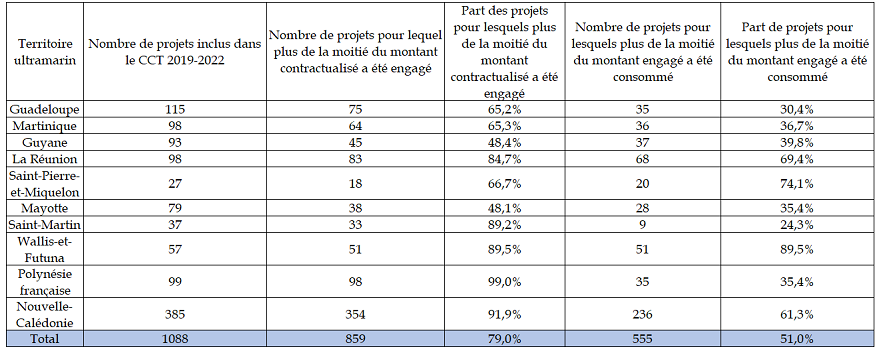

Au 31 décembre 2023, sur les 801 projets inscrits dans les CCT de 2019 à 2023, 63 ont été achevés, et 27 sont en phase de finalisation.

Nombre de projets inclus et réalisés

dans le cadre du CCT

de première génération par

territoire ultramarin

Source : commission des finances d'après les données de la DGOM

Des obstacles conjoncturels expliquent de plus les difficultés de consommation des crédits des contrats de convergence et de transformation, telles que la signature tardive des contrats, la période de crise sanitaire, l'engagement et le paiement des crédits du plan de relance en priorité par rapport aux crédits du CCT, ce qui a généré un effet d'éviction ou encore les mouvements sociaux de fin d'année 2021 aux Antilles et dans le Pacifique.

Toutefois, d'importantes difficultés structurelles ont également été relevées par les acteurs :

- la gestion d'un grand nombre d'opérations ;

- la pluralité des sources de financements, au sein de l'État même ;

- le manque de maturité de certains projets contractualisés au début de la période, rendant impossible l'engagement et le paiement des crédits pourtant disponibles ;

- le défaut de structuration et d'organisation de l'ingénierie publique pour la réalisation des opérations, en particulier dans les collectivités territoriales.

III. IMPLIQUER DAVANTAGE LES COLLECTIVITÉS LOCALES DANS LES DÉCISIONS DE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT DE L'ÉTAT

A. DES INVESTISSEMENTS À DÉFINIR AVEC LES COLLECTIVITÉS

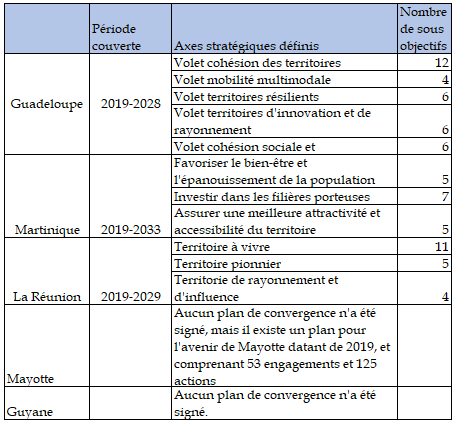

Si un plan de convergence a été défini en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion, aucun n'a été signé à Mayotte et en Guyane, ainsi que dans les collectivités d'outre-mer. L'absence d'un tel plan de convergence et de transformation, faisant l'objet d'un compromis des collectivités locales présentes, est regrettable.

Chaque CCT définit des priorités répondant aux enjeux identifiés dans les plans de convergence et aux politiques prioritaires de chaque ministère financeur. Ces priorités sont validées en réunion interministérielle dans le cadre des mandats de négociation, donnés aux préfets et hauts-commissariats par le premier ministre en vue de négocier les CCT.

Une très faible marge de manoeuvre est laissée aux collectivités locales dans la négociation des priorités et des projets financés.

Les élus sont pourtant les mieux à même de définir les projets prioritaires dans leurs territoires. Il est de plus très difficile de faire aboutir un projet en l'absence de portage politique local.

Par ailleurs, le trop grand nombre de programmes financeurs limite la fongibilité des financements entre les différents projets et en complexifie la gestion. Ainsi, il serait pertinent de créer un programme budgétaire au sein de la mission « Outre-mer » qui centraliserait une partie des financements dédiés aux CCT pour l'ensemble des territoires.

B. UN PILOTAGE DES PROJETS À REVOIR POUR RENFORCER LA COOPÉRATION ENTRE L'ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS

Des comités de pilotage ou de programmation entre le préfet et les collectivités selon les territoires sont organisés régulièrement et a minima une à deux fois par an. Des comités techniques sont organisés 3 à 4 fois par an. Pour autant, la réunion de ces instances parait encore insuffisante à nombre d'acteurs locaux. La concertation entre les acteurs doit être plus régulière, à tous les niveaux :

Comme le relèvent nombre d'acteurs, le dispositif de contractualisation est très lourd en termes de gestion administrative au niveau local.

C. UNE AMÉLIORATION DE L'INGÉNIERIE LOCALE NÉCESSAIRE POUR AUGMENTER L'INVESTISSEMENT LOCAL

Des dispositifs de soutien à l'ingénierie locale avaient été introduits dans le contexte du plan de relance. Ainsi, le « Fonds outre-mer » (FOM) permet de financer à la fois une assistance à maîtrise d'ouvrage pour les projets planifiés par les collectivités locales, pour faciliter l'amorçage des projets d'investissement et renforcer les capacités des acteurs publics locaux, une assistance technique auprès des collectivités locales et un appui aux projets de coopération régionale. Il est opéré par l'AFD. En LFI 2025, le FOM serait financé à hauteur de 14 millions d'euros en AE et de 3 millions d'euros en CP.

D'autres dispositifs de soutien à l'ingénierie locale existent. Le CEREMA, l'AFD, la Banque des Territoires ou encore l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) fournissent un service d'ingénierie locale, allant parfois jusqu'à la mise à disposition de personnels avec des compétences techniques.

Devant la multiplicité des dispositifs existants, il est difficile pour les collectivités les plus en difficulté sur ce plan de faire appel à l'acteur le plus adapté par elle-même. En ce sens, la mise en place d'un guichet unique d'ingénierie, ou d'une « cellule ingénierie », comme c'est le cas par exemple au sein de la préfecture de Guadeloupe, peut s'avérer très utile. L'objectif est de centraliser à la préfecture toutes les demandes d'aide en ingénierie locale et de les transmettre aux acteurs compétents pour le compte des collectivités.

AVANT PROPOS

Les territoires ultramarins présentent des fragilités importantes en termes socio-économiques. Ils sont caractérisés, par exemple, par des taux de pauvreté de 77,3 % à Mayotte ou de 53 % en Guyane, d'après l'INSEE.

Ils sont soumis par ailleurs à des contraintes naturelles et géographiques fortes, en raison de leur insularité pour certains territoires, ainsi que de leur forte exposition à des risques naturels, tels que les séismes, les inondations ou encore les tempêtes. Le passage du cyclone Chido et de la tempête Dikeledi à Mayotte en décembre 2024, ou encore de la tempête Garance à la Réunion en janvier 2025, a illustré la nécessité de la construction d'infrastructures résistantes à ces aléas. Les besoins en investissements sont ainsi particulièrement forts en outre-mer.

En ce sens, l'État a développé une politique de soutien à l'investissement local spécifique à ces territoires, en plus des instruments utilisés dans l'hexagone, telles que la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) ou la dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID). Il s'agit notamment des contrats de convergence et de transformation (CCT), du fonds exceptionnel d'investissement (FEI) ou encore de la bonification des prêts octroyés par l'Agence française de développement aux collectivités.

Une grande partie de ces dispositifs de soutien à l'investissement spécifiques à l'outre-mer transitent par la mission « Outre-mer ». C'est à l'étude de ces dispositifs que ce rapport de contrôle s'attache, et non à l'ensemble des outils permettant à l'État d'appuyer les outre-mer dans leur effort d'investissement.

Ce rapport n'étudie pas non plus les instruments de soutien à l'investissement des acteurs privés ultramarins, qui présentent des spécificités en regard des outils utilisés dépassant le champ du contrôle.

LES RECOMMANDATIONS DES RAPPORTEURS SPÉCIAUX

Recommandation n° 1 : définir un véritable projet de convergence porté par les collectivités locales pour chaque territoire ultramarin comportant un nombre limité de priorités structurantes d'investissement dans les contrats de convergence et de transformation (direction générale des outre-mer (DGOM), collectivités, préfectures, hauts-commissariats)

Recommandation n° 2 : intégrer dans les priorités d'investissement des contrats de convergence et de transformation les enjeux liés à la prévention des risques naturels, pas uniquement sismiques (ministère de la transition écologique, préfectures, hauts-commissariats, collectivités)

Recommandation n° 3 : limiter le nombre de projets financés par les CCT afin de recentrer les financements sur les investissements les plus urgents et structurants (collectivités locales, préfectures, DGOM)

Recommandation n° 4 : créer un programme budgétaire, au sein de la mission « Outre-mer », regroupant une partie des actions régionales et interrégionales comprises dans les contrats de convergence et de transformation, de nature interministérielle et territorialisée (DGOM, direction du budget)

Recommandation n° 5 : développer davantage les appels à projets dans le cadre des contrats de convergence et de transformation (DGOM, préfectures, collectivités)

Recommandation n° 6 : organiser plus régulièrement un comité interministériel des outre-mer afin de favoriser la mise en oeuvre d'investissements impliquant plusieurs ministères (DGOM)

Recommandation n° 7 : définir un chef de file clair sur chacun des projets lorsqu'ils réunissent plusieurs financeurs, et ce dès l'intégration du projet dans un financement des CCT et organiser des réunions de suivi plus récurrentes (préfectures, ministères, collectivités)

Recommandation n° 8 : concentrer les financements du fonds exceptionnel d'investissement sur les projets répondant aux priorités resserrées formulées dans le cadre du projet de convergence (DGOM, préfectures, hauts-commissariats)

Recommandation n° 9 : mettre en oeuvre l'ensemble des recommandations du rapport de MM. Patient et Rohfritsch de 2021 sur le fonds exceptionnel d'investissement (FEI), concernant notamment l'indispensable évaluation socio-économique des projets financés (DGOM)

Recommandation n° 10 : renforcer le lien entre les prêts accordés par l'Agence française de développement aux collectivités locales, bonifiés par l'État, et les projets portés par les contrats de convergence et de transformation (Agence française de développement, collectivités locales, préfectures, DGOM)

Recommandation n° 11 : créer un guichet unique de l'ingénierie publique pour centraliser les demandes des collectivités locales aux différents partenaires et intégrer des aspects de soutien à l'ingénierie locale dans les contrats de convergence et de transformation, afin de renforcer la coordination entre les différents acteurs (DGOM, préfecture, collectivités)

I. L'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITÉS ULTRAMARINES EN PROGRESSION

A. UN SOUTIEN NÉCESSAIRE ET RÉEL DE L'ÉTAT À L'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITÉS ULTRAMARINES

1. Un investissement en hausse des collectivités ultramarines

Les collectivités territoriales, et ultramarines en particulier, constituent le premier investisseur public. Comme le rappelle en effet l'inspection générale des finances1(*), les administrations publiques locales représentent 58 % de l'investissement public en 2022.

Les dépenses d'investissements des collectivités ultramarines sont particulièrement élevées. Dans les départements et régions d'outre-mer (DROM), elles représentent en moyenne 1 519 euros par habitant en 2024, dont 822,5 euros dépenses par les régions, 75 euros par les départements et 622 euros par le bloc communal. Elles ont augmenté de 65 % par rapport à 2017, où elles représentaient 921,5 euros par habitant.

Par comparaison, dans l'hexagone, les dépenses d'investissement par habitant s'élèvent à 1 155 euros par habitant, soit un niveau inférieur à l'effort d'investissement en outre-mer, qui s'explique notamment par l'impératif fort de convergence économique des territoires ultramarins. La hausse des dépenses d'investissements par habitant des collectivités hexagonales n'a été que de 45 % entre 2017 et 2024.

Évolution des dépenses d'investissement par habitant des collectivités territoriales des départements et régions d'outre-mer et dans l'hexagone, entre 2017 et 2024

(en euros par habitant)

Source : commission des finances d'après les données de l'observatoire des finances et de la gestion publique locales

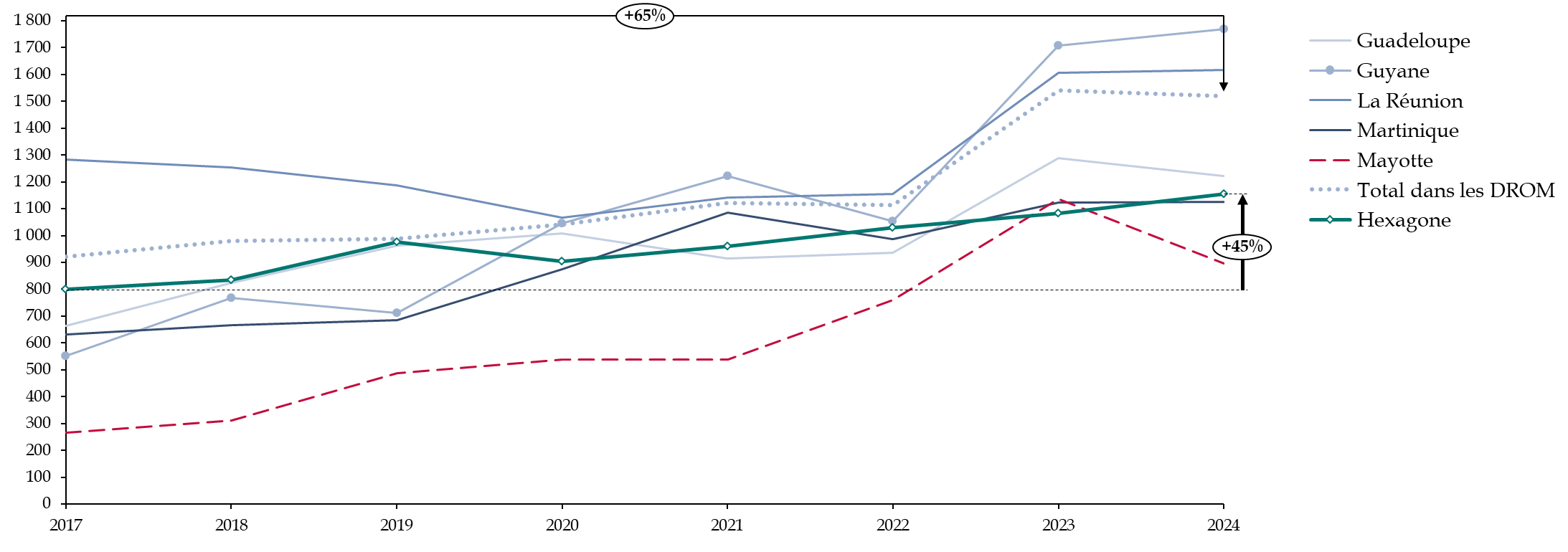

L'effort d'investissement des communes et des intercommunalités dans les DROM, de 621,6 euros par habitant, est proche de celui des communes hexagonales, qui s'élève à 736 euros par habitant. Cet effort s'est accru, puisqu'il a augmenté de 92 % entre 2027 et 2024. En effet, en 2017, les communes d'outre-mer ne dépensaient que 323,4 euros par habitant, contre 521,5 euros pour les communes hexagonales. Un effort significatif de rattrapage des niveaux d'investissement hexagonaux a été réalisé par le bloc communal dans les DROM entre 2017 et 2024.

En particulier, les communes de La Réunion consacrent un budget par habitant élevé aux dépenses d'investissement, alors qu'il est nettement plus faible en Guadeloupe et en Guyane.

Évolution des dépenses

d'investissement par habitant dans le bloc communal

des départements

et régions d'outre-mer et dans l'hexagone, entre 2017 et

2024

(en euros par habitant)

Source : commission des finances d'après les données de l'observatoire des finances et de la gestion publique locales

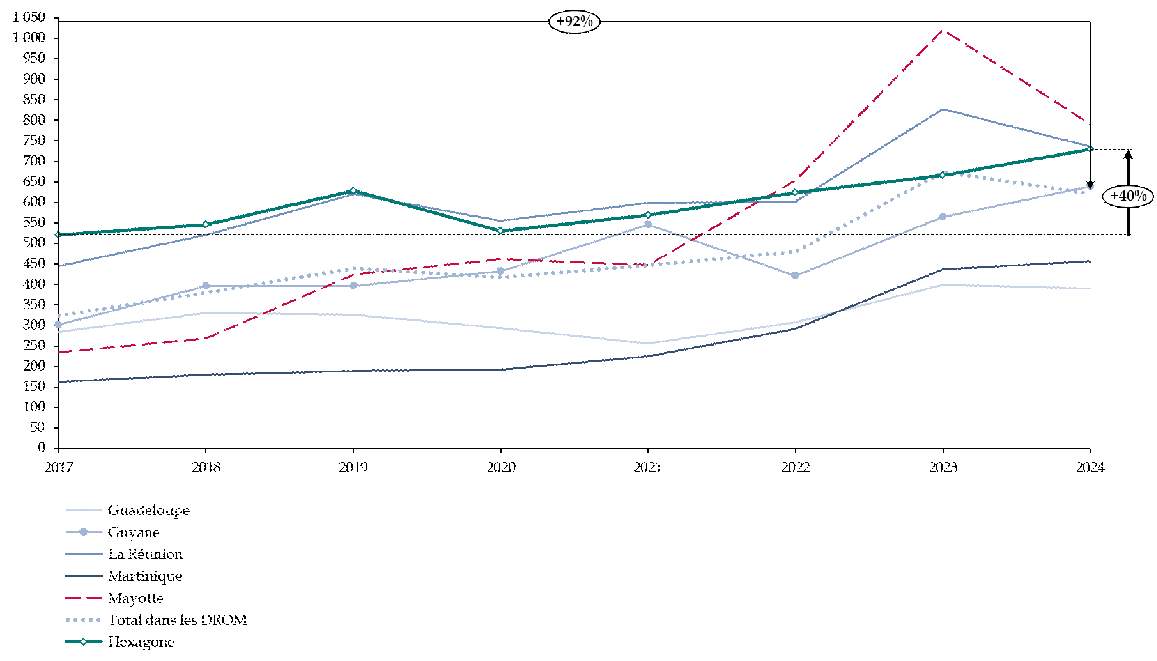

Concernant les départements, les niveaux d'investissement en Guadeloupe, à Mayotte et à La Réunion demeurent significativement inférieurs à ceux de l'hexagone, puisqu'ils représentent en moyenne 75 euros par habitant, contre 221 euros dans l'hexagone. Toutefois, les dépenses d'investissement ont augmenté de 88 % entre 2017 et 2024, contre seulement 53 % pour l'hexagone, témoignant d'un effort de rattrapage réalisé par les départements ultramarins. Par ailleurs, au vu des difficultés structurelles notamment du bloc communal, comme développé supra, les départements consacrent une part significative à des subventions permettant de financer l'investissement du bloc communal.

Évolution des dépenses

d'investissement par habitant

dans les départements d'outre-mer et

dans l'hexagone, entre 2017 et 2024

(en euros par habitant)

Note : les comptes de la collectivité unique de Guyane et de Martinique sont intégrés aux comptes des régions.

Source : commission des finances d'après les données de l'observatoire des finances et de la gestion publique locales

À noter, le niveau élevé et en hausse de dépenses d'investissement par habitant du département de Mayotte, qui a été multiplié par 3,5 entre 2017 et 2024.

Évolution des dépenses

d'investissement par habitant

dans les régions d'outre-mer et dans

l'hexagone, entre 2017 et 2024

(en euros par habitant)

Source : commission des finances d'après les données de l'observatoire des finances et de la gestion publique locales

Enfin, les régions d'outre-mer consacrent un budget à l'investissement par habitant de 822,5 euros en 2024, en hausse de 47 % par rapport à 2017. Cet effort est presque 4 fois plus élevé que le budget consacré par habitant par les régions hexagonales, illustrant l'importance de l'investissement pour les collectivités ultramarines. À noter, toutefois, que la structure des dépenses des collectivités uniques de Guyane et de la Martinique peuvent biaiser l'analyse.

Les dépenses d'investissement, élevées et en progression dans les collectivités ultramarines, ne peuvent être financées uniquement par les recettes d'investissements propres aux collectivités territoriales, au vu de l'importance des contraintes.

2. Des besoins en investissements non couverts par les seules recettes d'investissement

Malgré une forte subvention de l'investissement, les collectivités ultramarines ne disposent en effet pas des mêmes capacités d'autofinancement que les territoires hexagonaux.

Comme le relève la Cour des comptes2(*), les contraintes pesant sur les dépenses de fonctionnement des collectivités ultramarines limitent les recettes d'investissement. En effet, le coût élevé de la vie en outre-mer3(*), ainsi que les charges de personnels supplémentaires dues aux rémunérations spécifiques attachées aux fonctionnaires ultramarins, contraignent fortement les dépenses de fonctionnement. Le niveau d'épargne brute, source majeure de financement de l'investissement, reste donc inférieur dans les collectivités ultramarines, par rapport à l'hexagone.

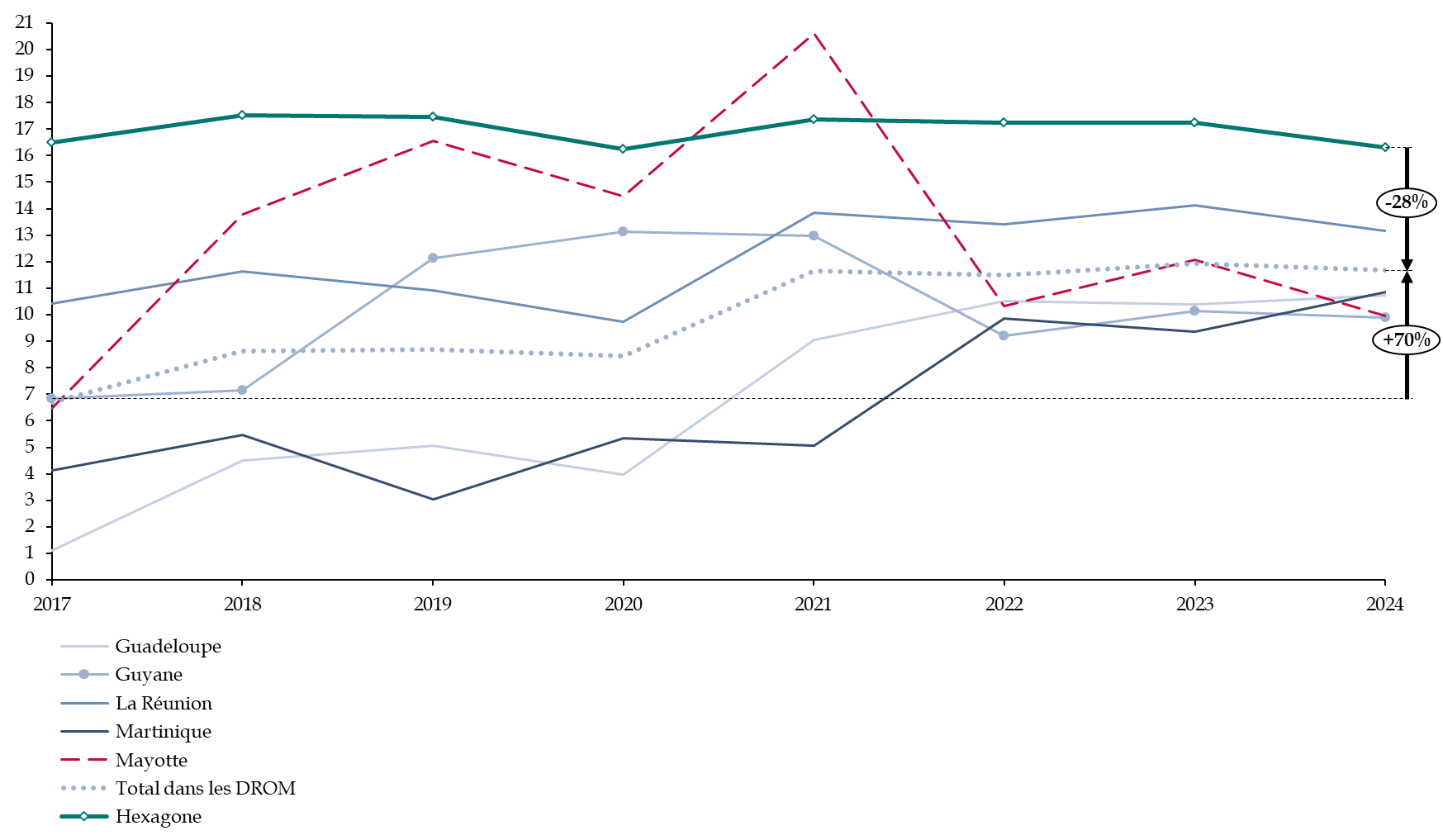

Les faibles taux d'épargne brute4(*) du bloc communal en particulier obèrent les capacités de financement de l'investissement. Ainsi, le taux d'épargne brute du bloc communal est en moyenne de 11,7 % en outre-mer, alors qu'il est de 16,3 % dans l'hexagone.

La capacité de financement de l'investissement du bloc communal ultramarin s'est toutefois améliorée de 70 % en 7 ans, le taux d'épargne brut s'élevant à seulement 6,7 % en 2017. Les communes réunionnaises, dont le taux d'épargne brute s'élève à 13,2 %, semblent les mieux à même de financer leur investissement parmi les collectivités ultramarines. Toutefois, même si les capacités d'autofinancement de l'investissement des communes guadeloupéennes et martiniquaises sont plus faibles que dans l'hexagone, il faut noter la nette amélioration de leur situation financière. En Guadeloupe en particulier, le taux d'épargne brute du bloc communal est passé de 1,1 % en 2017 à 10,7 % en 2024.

Évolution du taux d'épargne brute du

bloc communal d'outre-mer

et de l'hexagone entre 2017 et

2024

(en pourcentage)

Source : commission des finances d'après les données de l'observatoire des finances et de la gestion publique locales

En conséquence, une part de l'investissement du bloc communal est financée par les collectivités régionales et départementales.

Évolution du taux d'épargne brute dans les régions d'outre-mer et de l'hexagone entre 2017 et 2024

(en pourcentage)

Source : commission des finances d'après les données de l'observatoire des finances et de la gestion publique locales

Les régions et les collectivités uniques de DROM disposent de capacités d'autofinancement de l'investissement plus importantes que le bloc communal en moyenne, le taux d'épargne brute s'élevant à 13,3 % en 2024. Il est toutefois plus faible que le taux d'épargne brute des régions hexagonales, qui atteint 19,2 %.

Les faibles taux d'épargne brute des collectivités territoriales uniques de Martinique et de Guyane expliquent largement cet écart ; toutefois, ces collectivités assumant les compétences du département, leur taux d'épargne brute n'est pas étonnant. En moyenne, dans l'hexagone, le taux d'épargne brute des départements n'est que de 6,8 %, alors que celui de la Réunion est de 7,9 % et celui de la Guadeloupe de 10 %, par exemple.

Ainsi, le bloc communal concentre la plus grande part des difficultés de financement de l'investissement en outre-mer. Les départements, régions ou collectivités uniques peuvent constituer des soutiens à l'investissement ; mais un appui propre de l'État aux outre-mer est nécessaire pour permettre de réaliser la convergence économique.

3. Un soutien spécifique complémentaire de l'État à l'investissement des collectivités ultramarines de 861 millions d'euros par an

Afin de soutenir l'investissement des collectivités ultramarines, l'État dispose d'une palette d'outils de financements. Les recettes de fonctionnement, versées notamment sous la forme de la dotation globale de fonctionnement, permettent d'ailleurs d'alimenter la section de fonctionnement et donc de dégager une épargne brute destinée à financer en partie l'investissement.

L'État verse de plus certains financements qui servent à soutenir spécifiquement les investissements des collectivités locales ultramarines. Ce soutien prend la forme de plusieurs dotations :

- comme le reste des collectivités locales, les communes ultramarines perçoivent la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), à hauteur de 30,7 millions d'euros en 2023, ainsi que la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), pour un montant de 18,1 millions d'euros en 2023, et la quote-part de la dotation de politique de la ville, à hauteur de 6,3 millions d'euros. Les départements ultramarins perçoivent la dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID), pour un montant de 13,2 millions d'euros ;

- les collectivités ultramarines sont également destinataires de prélèvements sur recettes (PSR), notamment le PSR 3112 « Dotation départementale d'équipement des collèges » pour un montant de 35,9 millions d'euros, le PSR 3113 « Dotation régionale d'équipement scolaire », à hauteur de 111,7 millions d'euros, et le PSR 3118 « Dotation globale de construction et d'équipement scolaire » destiné exclusivement à Saint-Martin, à hauteur de 2,7 millions d'euros ;

- le fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires, ou « fonds vert », porté par le programme 380 de la mission « Écologie, développement et mobilité durables », subventionne les projets locaux favorisant la décarbonation, l'adaptation au changement climatique et l'amélioration du cadre de vie. Près de 100,5 millions d'euros ont été consacrés aux outre-mer à ce titre en 2023 ;

- enfin, des outils spécifiques de soutien à l'investissement transitent essentiellement par le programme 123 « Conditions de vie outre-mer » de la mission « Outre-mer ». Il s'agit du fonds exceptionnel d'investissement (FEI), dont 94 millions d'euros en AE ont été consommés en 2023 ; des contrats de convergence et de transformation (CCT), au titre desquels 391,8 millions d'euros ont été engagés en 2023 ; et enfin de la bonification des prêts accordés par l'Agence française de développement (AFD) aux collectivités, pour un montant de 56,8 millions d'euros. Le présent contrôle a pour objectif d'évaluer en particulier la pertinence de ces outils, très spécifiques aux outre-mer.

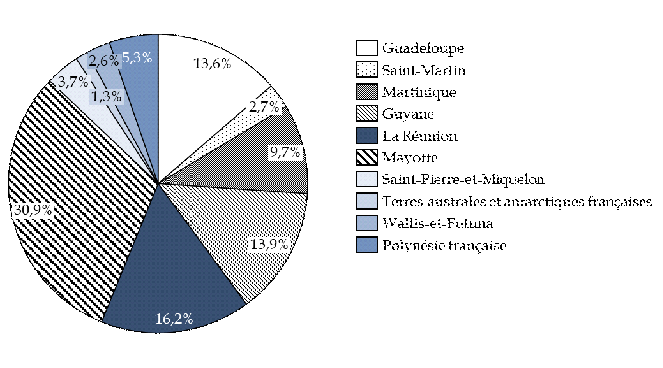

Financements de l'État destinés à l'investissement des collectivités locales ultramarines

(en euros, en AE)

Source : commission des finances d'après les documents budgétaires

Ainsi, au total, l'État a consacré près de 861,7 millions d'euros au financement de l'investissement dans les collectivités ultramarines. La DETR, la DSIL, la quote-part de la DPV et la DSID ne représentent toutefois que 8 % de ces financements pour l'investissement local. Ce sont donc les financements propres à l'investissement local ultramarin qui priment pour les collectivités, à hauteur de près de 62 %. Ainsi, les CCT correspondent à près de 45 % du soutien de l'État à l'investissement local, le FEI 11 % et la bonification des prêts accordés par l'AFD près de 6 % du soutien.

Les principaux bénéficiaires du soutien de l'État à l'investissement sont, en 2023, Mayotte, à hauteur de 191,8 millions d'euros, La Réunion, pour un montant de 132,3 millions d'euros, et la Guadeloupe, à hauteur de 123,3 millions d'euros. Cette répartition n'est pas si étonnante, au sens où il s'agit soit de collectivités très peuplées (La Réunion) soit avec des difficultés structurelles fortes (Mayotte).

Répartition de l'ensemble des financements

de l'État destinés spécifiquement

à

l'investissement des collectivités locales ultramarines

(en euros, en AE)

Source : commission des finances d'après les documents budgétaires

Le rapport de l'IGF précité a évalué le soutien de l'État à l'investissement de l'ensemble de l'ensemble des collectivités locales à 3,37 milliards d'euros, hors fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTA). Ainsi, en moyenne, le concours de l'État à l'investissement local est de 51 euros par habitant, alors qu'il s'élève à près de 374 euros par habitant en outre-mer. Si ces estimations sont à considérer avec précaution, elles illustrent tout de même l'effort particulier fourni par l'État en faveur de l'investissement des collectivités ultramarines.

B. LES CONTRATS DE CONVERGENCE ET DE TRANSFORMATION, UN OUTIL PERTINENT DE SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITÉS ULTRAMARINES

1. La contractualisation permet une coopération efficiente entre l'État et les collectivités

Les contrats de convergence de transformation (CCT), régis par la loi5(*) du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer, constituent l'un des principaux outils du soutien de l'État à l'investissement des collectivités locales.

Ils comprennent en effet normalement un plan de convergence, qui résume les priorités structurantes. Les priorités de chaque contrat correspondent aux enjeux définis dans le cadre des plans de convergence et des politiques prioritaires de chaque ministère co-financeur. Le détail de ces priorités a été validé par l'État dans le cadre des mandats de négociation fournis aux préfectures, qui sont chargées de piloter l'écriture des contrats avec les collectivités territoriales concernées.

Les CCT permettent de rassembler de multiples financeurs : ministères, collectivités territoriales, agences de l'État comme l'Office français de la biodiversité (OFB), l'Agence française de développement (AFD) et l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie (ADEME). Une maquette financière, résumant les financements prévus par chaque financeur, y compris les collectivités, est adjointe au CCT.

Enfin, des fiches « projets » résument les différents projets que les CCT permettront de financer dans chaque territoire, ainsi que le plan de financement envisagé. Près de 80 % des investissements sont décidés dès la signature du CCT, le reste faisant l'objet d'appels à projets au cours de la période.

Les CCT ont été conclus avec l'ensemble des départements et régions d'outre-mer, ainsi qu'avec la plupart des intercommunalités. Le dispositif de contractualisation n'a toutefois pas inclus les communes, considérées comme un échelon moins pertinent de contractualisation que les intercommunalités. À noter, que l'ingénierie locale nécessaire à la mobilisation des financements des CCT aurait rendu difficile l'intégration des communes à ce processus de contractualisation.

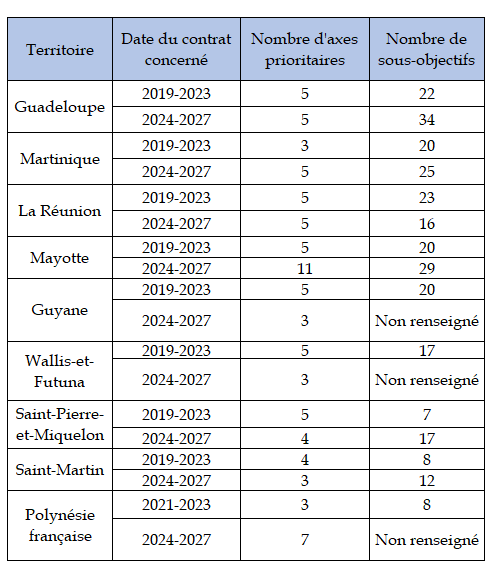

Une première génération de contrats a été signée le 8 juillet 2019 pour les collectivités territoriales de Guyane, de Martinique, de Guadeloupe et de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna, ainsi que le 22 juin 2020 pour Saint-Martin. La première génération de contrats devait porter sur la période 2019-2022, et a été étendue à 2023 par un avenant. Une deuxième génération de CCT, portant sur la période 2024-2027, a été signée en 2024 par l'ensemble des collectivités ultramarines.

Les contrats de convergence et de transformation succèdent en outre-mer aux contrats de plan État-régions (CPER), instaurés par la loi6(*) du 29 juillet 1982, et dont la dernière génération en vigueur en outre-mer portait sur la période 2015-2020. À noter, les collectivités de Wallis-et-Futuna, pour la période 2012-2018, de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre 2015 et 2018, et de Saint-Martin, entre 2014 et 2018, avaient conclu un contrat de développement.

Par rapport aux CPER, les CCT prennent en compte les spécificités des outre-mer, permettant par exemple une forte concentration de moyens sur les enjeux d'assainissement et de production d'eau potable et le développement des enjeux scolaires et universitaires, moins prégnants dans l'hexagone. Ils couvrent un périmètre budgétaire plus large, en associant davantage de ministères (secrétariat d'État chargé de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Agence nationale du sport) et donc de politiques publiques plus variées. Les CCT ont permis d'avoir une enveloppe financière plus conséquente que celle des CPER (voir infra).

En Polynésie française, en application de la loi7(*) organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et de la loi8(*) du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, le contrat de développement et de transformation pour la période 2021-2023 a été signé en 2021. La Nouvelle-Calédonie est signataire d'un contrat de développement (CDEV) pour la période 2017-2023, qui repose sur les dispositions spécifiques de la loi9(*) organique du 19 mars 1999 et de la loi10(*) du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Les contrats signés en Polynésie Française et en Nouvelle Calédonie diffèrent par rapport aux CCT de la première génération essentiellement par leur durée et leurs signataires. Pour ces deux territoires, des contrats spécifiques avec les collectivités locales autre que les pays ont été signés, par exemple avec les provinces et les intercommunalités de Nouvelle Calédonie. Concernant la durée, celle-ci a été adaptée afin que la fin du contrat soit concomitante avec la fin des CCT de première génération des autres territoires ultramarins. Dans le cadre des contrats de la deuxième génération, les durées sont identiques entre les contrats de développement et les CCT. En Nouvelle-Calédonie, seules les provinces et le Pays ont conclu un contrat de développement.

Autre spécificité propre à la Nouvelle-Calédonie, le CDEV de ce territoire dispose d'un volet fonctionnement, qui finance l'appui aux collectivités locales de Nouvelle Calédonie.

Enfin, le nombre de financeurs est réduit dans les CDEV du fait de la spécificité du partage de compétences entre les collectivités et l'État.

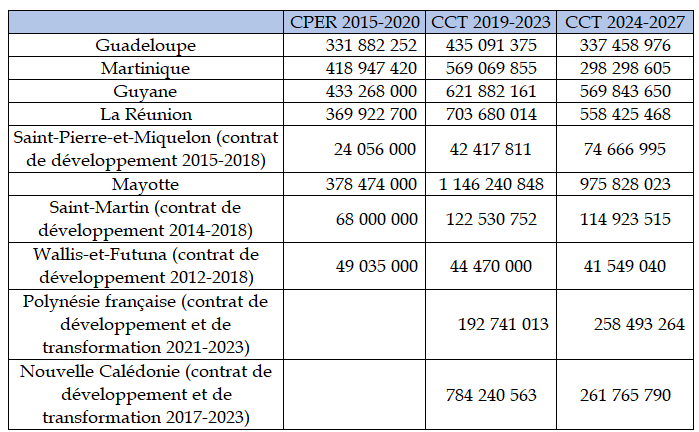

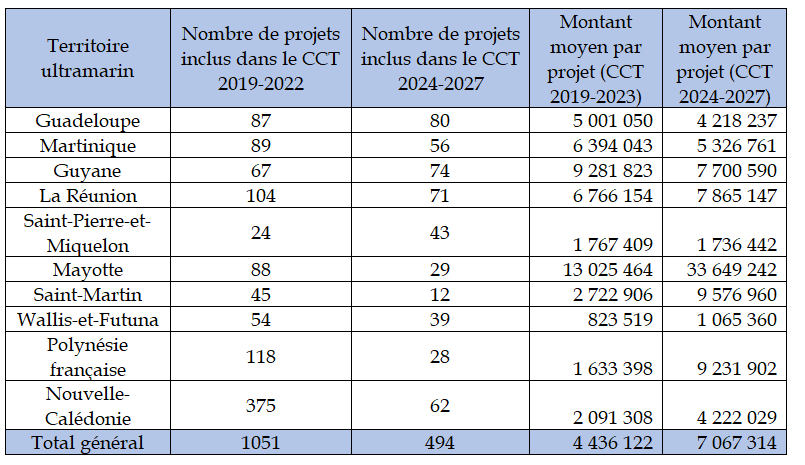

2. Des montants contractualisés élevés mais en baisse

Les contrats de plan État-Régions (CPER) ou les contrats de développement utilisés dans les collectivités d'outre-mer et en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie avant 2024, ainsi que les CCT, comprennent un volet de financement important. Ainsi, en Guadeloupe par exemple, près de 331,9 millions d'euros avaient été contractualisés entre 2015 et 2020 dans le cadre du CPER, puis ce sont 435 millions d'euros qui étaient prévus entre 2019 et 2023 et enfin 337,5 millions d'euros entre 2024 et 2027. Les montants contractualisés sont particulièrement élevés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, à la Réunion ou encore en Guyane.

Montants totaux contractualisés (comprenant

la part État et la part collectivité)

en outre-mer dans le

cadre des contrats de plan État-Régions

et des contrats de

convergence et de transformation

(en euros)

Source : commission des finances d'après les données de la direction générale des outre-mer

Les différentes générations de contrats ne portent toutefois pas sur la même durée, rendant la comparaison difficile. Ainsi, en faisant l'hypothèse que chaque contrat a duré cinq ans, soit la durée des contrats de convergence et de transformation de première génération (2019-2023), on constate que les montants mobilisés dans le cadre des contrats de convergence et de transformation de la première génération (2019-2023) ont été largement supérieurs à ceux des contrats de plan État-Régions ou des contrats de développement de la période 2015-2020.

Évolution des montants

contractualisés (comprenant la part de l'État et la part

des

collectivités) en outre-mer dans le cadre des contrats de plan

État-Régions

et des contrats de convergence et de

transformation

(en euros)

Source : commission des finances d'après la direction générale des outre-mer

Néanmoins, les montants mobilisés dans le cadre de la deuxième génération des CCT (2024-2027) n'ont significativement augmenté par rapport à la période 2019-2023 qu'en Guyane, et à Mayotte, ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Wallis-et-Futuna. En tenant compte de l'inflation, la hausse des crédits est par ailleurs pratiquement nulle à Mayotte et en Guyane.

Une telle diminution des financements contractualisés entre la première et la deuxième génération des CCT pour l'investissement local en outre-mer est regrettable, même si le contexte budgétaire peut l'expliquer en partie.

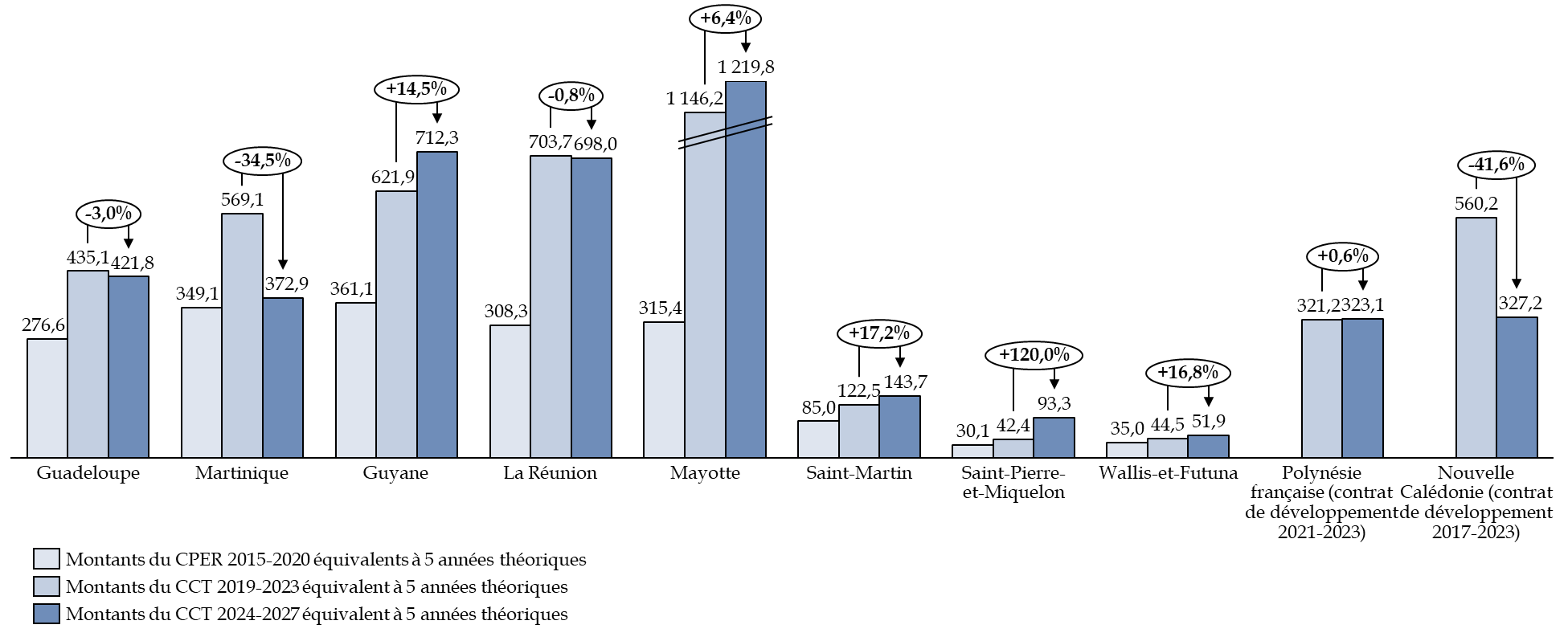

La diminution des financements est liée dans une large mesure à un moindre engagement de l'État, qui avait apporté 62,6 % du budget dans le cadre des CCT de première génération, alors qu'ils ne peuvent plus fournir que 59,1 % des financements pour les CCT de deuxième génération (2024-2027). L'engagement des collectivités territoriales représentent 40,9 % des financements dans les CCT de 2024-2027, alors qu'ils avaient apporté 37,4 % des financements lors de la première génération des contrats. Les financements de l'État ont ainsi baissé de 24 %, alors que ceux des collectivités territoriales n'ont diminué que de 11,6 %.

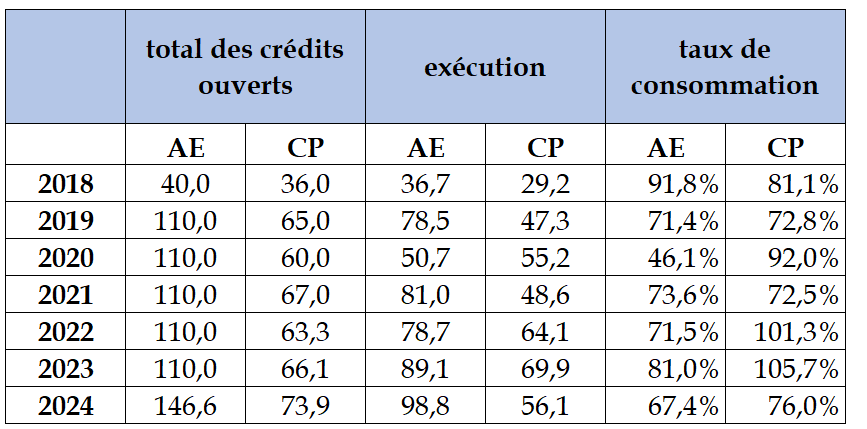

Évolution des montants contractualisés par financeur dans le cadre des contrats de convergence et de transformation de première et deuxième génération

(en millions d'euros)

Note : les contrats de développement de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ne sont pas inclus dans cette analyse (il ne s'agit pas de la même période). Ici, la « collectivité territoriale » désigne la collectivité territoriale unique de Martinique et de Guyane, ainsi que celles de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna.

Source : commission des finances d'après les données de la direction générale des outre-mer

Au vu des grandes difficultés structurelles auxquelles sont confrontés les territoires ultramarins, la diminution de l'engagement de l'État dans le soutien des investissements locaux est dommageable.

3. Des financeurs multiples de l'investissement dans les collectivités ultramarines

a) Une répartition des financements entre État et collectivités territoriales différenciée par territoire ultramarin

La répartition des financements des CCT de première génération entre l'État et les collectivités diffère selon le territoire ultramarin. Ainsi, l'État représente environ la moitié des financements en Martinique (48,8 %), en Guadeloupe (55,9 %) et à Saint-Pierre-et-Miquelon (54,8 %). Les financements de l'État sont plus élevés à la Réunion (69 %), à Mayotte (65,4 %) et à Wallis-et-Futuna (89,2 %). Si l'importance des financements de l'État par rapport à ceux des collectivités parait cohérente à Mayotte, où ces dernières ont de grosses difficultés, en revanche à la Réunion, cet écart peut interroger.

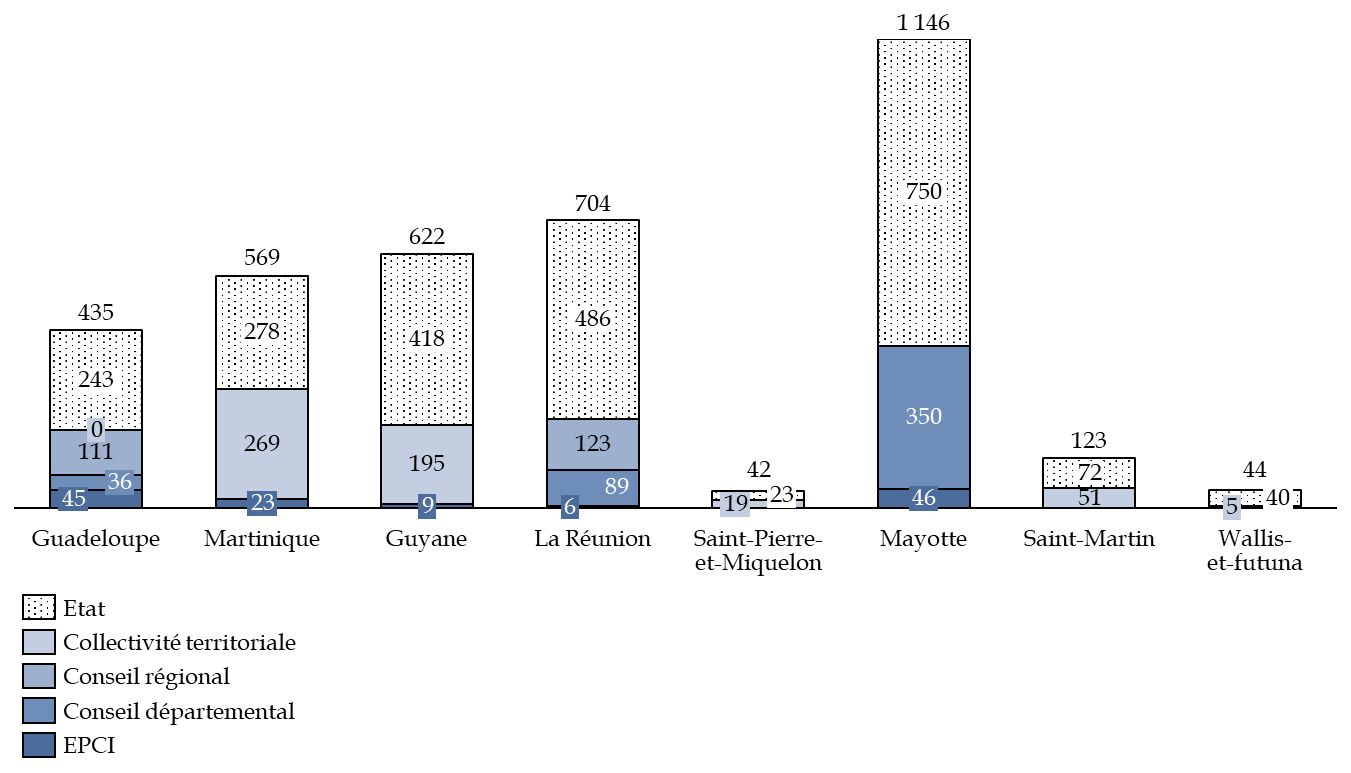

Montants contractualisés par financeur et

par territoire

dans le cadre des CCT de première

génération (2019-2023)

(en millions d'euros)

Source : commission des finances d'après la direction générale des outre-mer

Les collectivités ayant les compétences de niveau régional représentent la deuxième source de financements, à hauteur de 21 %, notamment en Martinique (47,2 % des financements) et à Saint-Pierre-et-Miquelon (45,2 %). La participation des collectivités de niveau régional est toutefois moins élevée notamment à La Réunion (17,6 %) et à Wallis-et-Futuna (10,8 %). À noter, que les EPCI à Mayotte ne sont pas signataires du CCT, leurs ressources étant trop faibles pour permettre la contractualisation.

Montants contractualisés par financeur et

par territoire

dans le cadre des CCT de deuxième

génération (2024-2027)

(en millions d'euros)

Source : commission des finances d'après la direction générale des outre-mer

Pour les CCT de la période 2024-2027, la participation de l'État est inférieure à 50 % dans la plupart des territoires ultramarins : à la Guadeloupe, où elle représente 45,5 % des financements, en Martinique (47,3 %), en Guyane (48,6 %) ou encore à la Réunion (43,2 %). Mayotte constitue une exception, les financements de l'État représentant 85,5 % des montants contractualisés, en raison des crises sévères ayant frappé le territoire mahorais. La participation des collectivités régionales a pris un poids plus important : elle représente presque 50 % des financements en Martinique ou en Guyane par exemple.

La participation constante des collectivités territoriales au dispositif des CCT est à saluer.

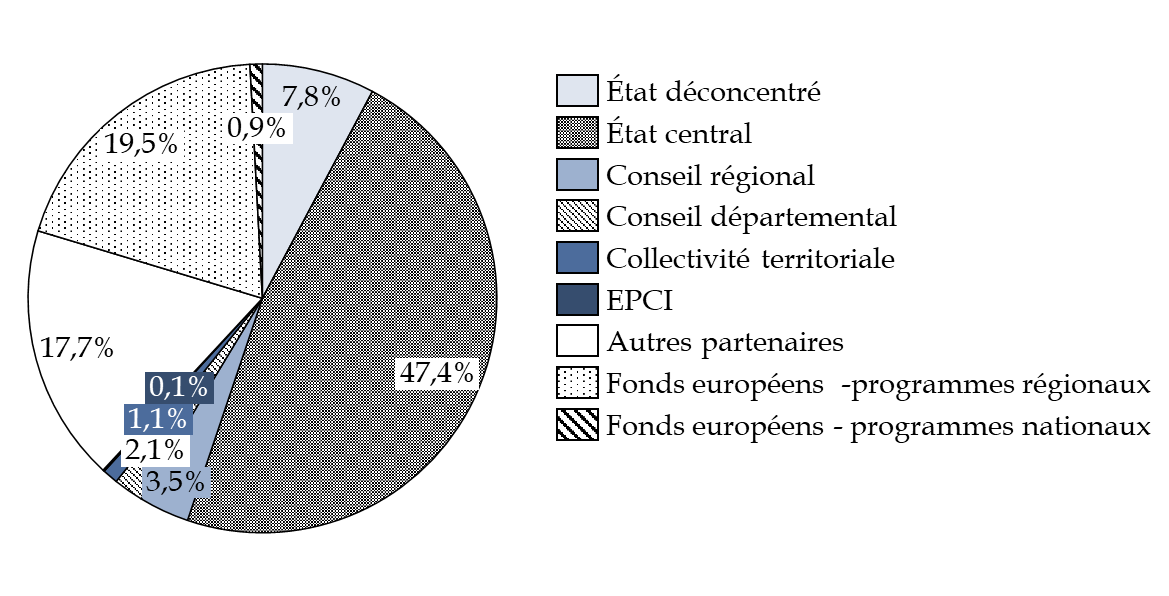

b) Des financements partagés entre les différents ministères

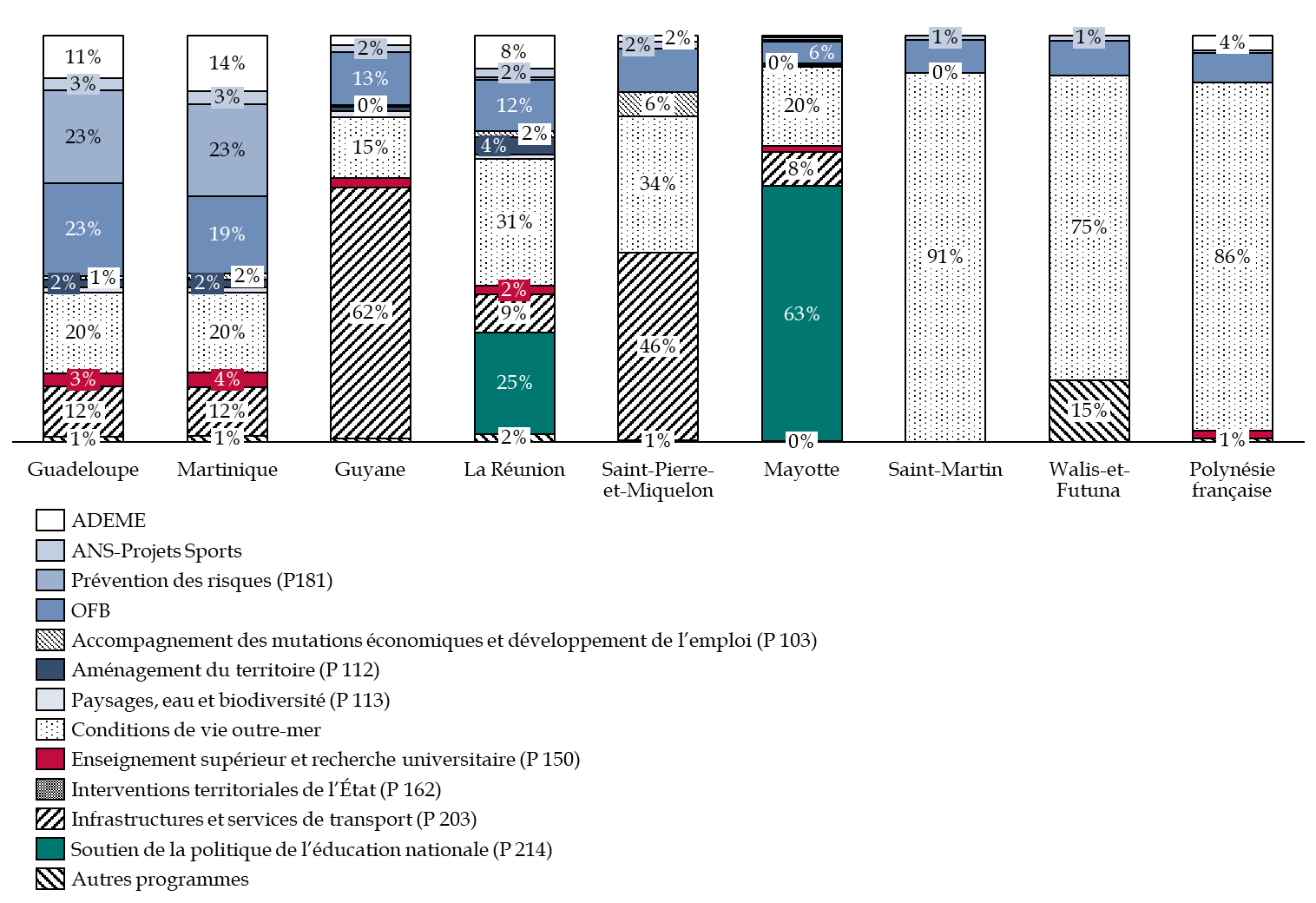

Les financements apportés par l'État proviennent d'une grande diversité de ministères. Au moins 18 programmes budgétaires, issus de missions différentes, sont recensés comme source de financements pour les CCT, en plus d'agences de l'État telles que l'Office français de la biodiversité (OFB), l'Agence de l'environnement et de maitrise de l'énergie (ADEME) ou encore l'Agence nationale du sport (ANS).

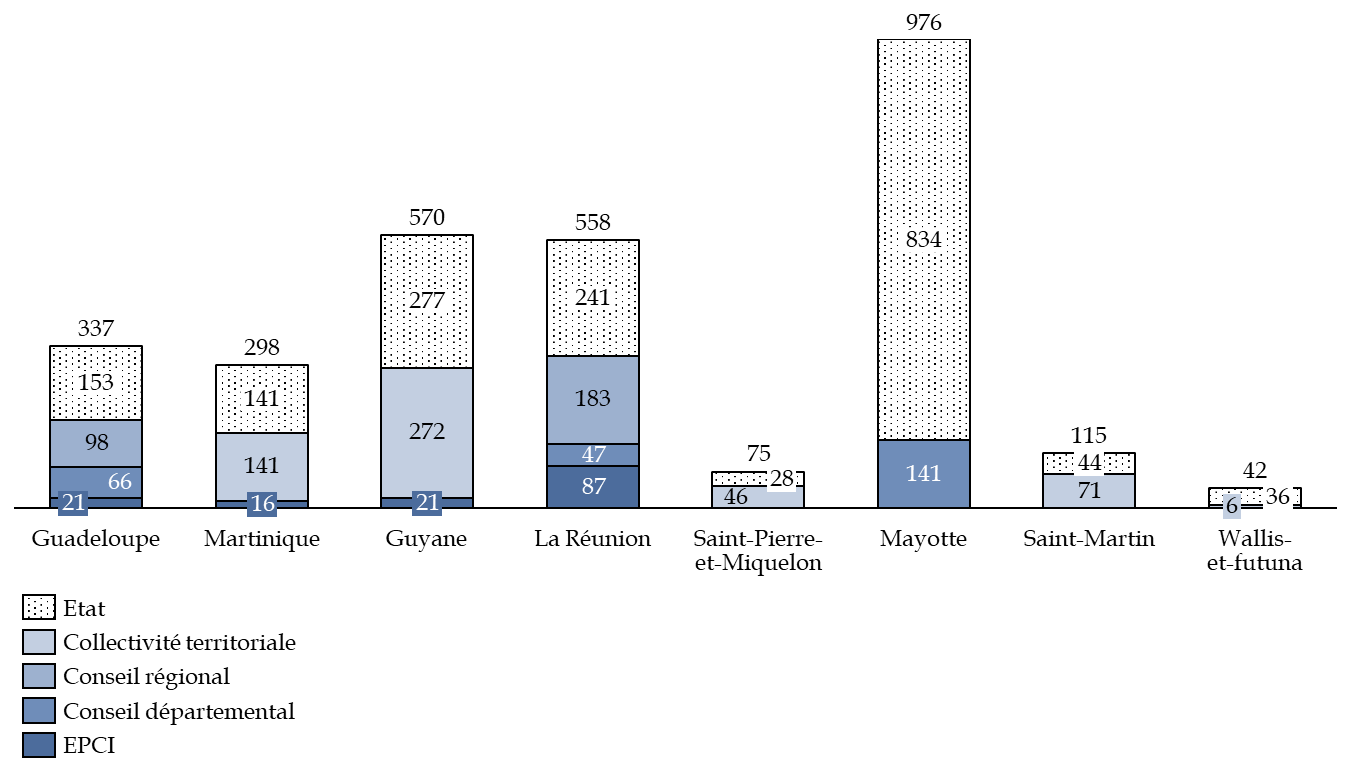

Répartition des financements de

l'État par ministère et opérateur

dans le cadre des CCT

de première génération (2019-2023) à gauche

et

de deuxième génération (2024-2027) à

droite

(en pourcentage)

Note : les contributions des ministères en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans le cadre des contrats de développement sont comptabilisées ici.

Source : commission des finances d'après les données de la direction générale des outre-mer

Lors de la signature de la première génération des CCT (2019-2023), le ministère des outre-mer, à travers le programme 123 « Conditions de vie outre-mer », représentait 40 % des financements apportés par l'État, suivi par le ministère du Travail via le programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et du développement de l'emploi ». Le programme 214 « Soutien de la politique de l'éducation nationale » du ministère de l'Éducation nationale représente 14 % du budget, et permet de financer la construction des établissements scolaires du second degré à Mayotte, cette compétence n'ayant pas été transférée aux collectivités mahoraises.

Pour les CCT de deuxième génération (2024-2027), la participation du ministère du travail a considérablement diminué, leurs financements provenant largement du plan de relance, qui a été mis en extinction. En revanche, les participations du ministère de l'Éducation nationale, en raison du contexte mahorais, et du ministère des transports via le programme 203 « Infrastructures et services de transport », ont été sensiblement augmentées.

La participation des ministères est décidée par ceux-ci en interne, après une sollicitation de la direction générale des outre-mer, et est formalisée à l'occasion d'un comité interministériel des outre-mer (CIOM), organisé dans le cadre de la signature à venir des CCT de deuxième génération (2024-2027) le 18 juillet 2023 par la Première ministre. Les projets retenus dépendent également des orientations internes de chaque ministère, la DGOM se bornant à collecter les participations décidées.

Le nombre élevé de ministères impliqués permet de traiter une grande diversité de problématiques, et de rassembler des financements relativement conséquents.

L'inconvénient en est toutefois un éclatement de la gestion des financements de l'État, qui relèvent des directions déconcentrées de chaque ministère, et non directement de la préfecture. Le préfet n'a véritablement la main dans le cadre des CCT que sur les financements du programme 123 « Conditions de vie outre-mer » dont a la charge le ministère des outre-mer. Ce programme fait d'ailleurs très souvent office de « variable d'ajustement » pour compléter le financement de certains projets matures, mais ayant été insuffisamment budgétés. La gestion des financements de l'État est donc très morcelée dans le cadre des CCT, ce qui rend particulièrement difficile d'en assurer une cohérence d'ensemble.

La structure des financements de l'État diffère selon le territoire ultramarin concerné. Ainsi, Mayotte bénéficie de la totalité des financements en provenance du ministère de l'éducation nationale, pour ses établissements du second degré. Le programme 181, dit « Fonds Barnier », de prévention des risques naturels, finance essentiellement le confortement parasismique des établissements scolaires dans le cadre du plan Séismes Antilles, et bénéficie donc à la Guadeloupe et à la Martinique. L'Office français de la biodiversité (OFB) est très présent en Martinique, en Guadeloupe et à Mayotte, dans le cadre du plan eau-DOM. Ces collectivités concentrent en effet un grand nombre de difficultés d'accès à l'eau.

Le programme 162 « Interventions territoriales de l'État » bénéficie essentiellement à la Guyane, puisqu'il porte le fonds interministériel pour la transformation de la Guyane dont l'objectif est de regrouper la majorité des financements en faveur de ce territoire dans un programme unique.

Enfin, le programme 123 « Conditions de vie outre-mer » regroupe l'essentiel des financements destinés à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.

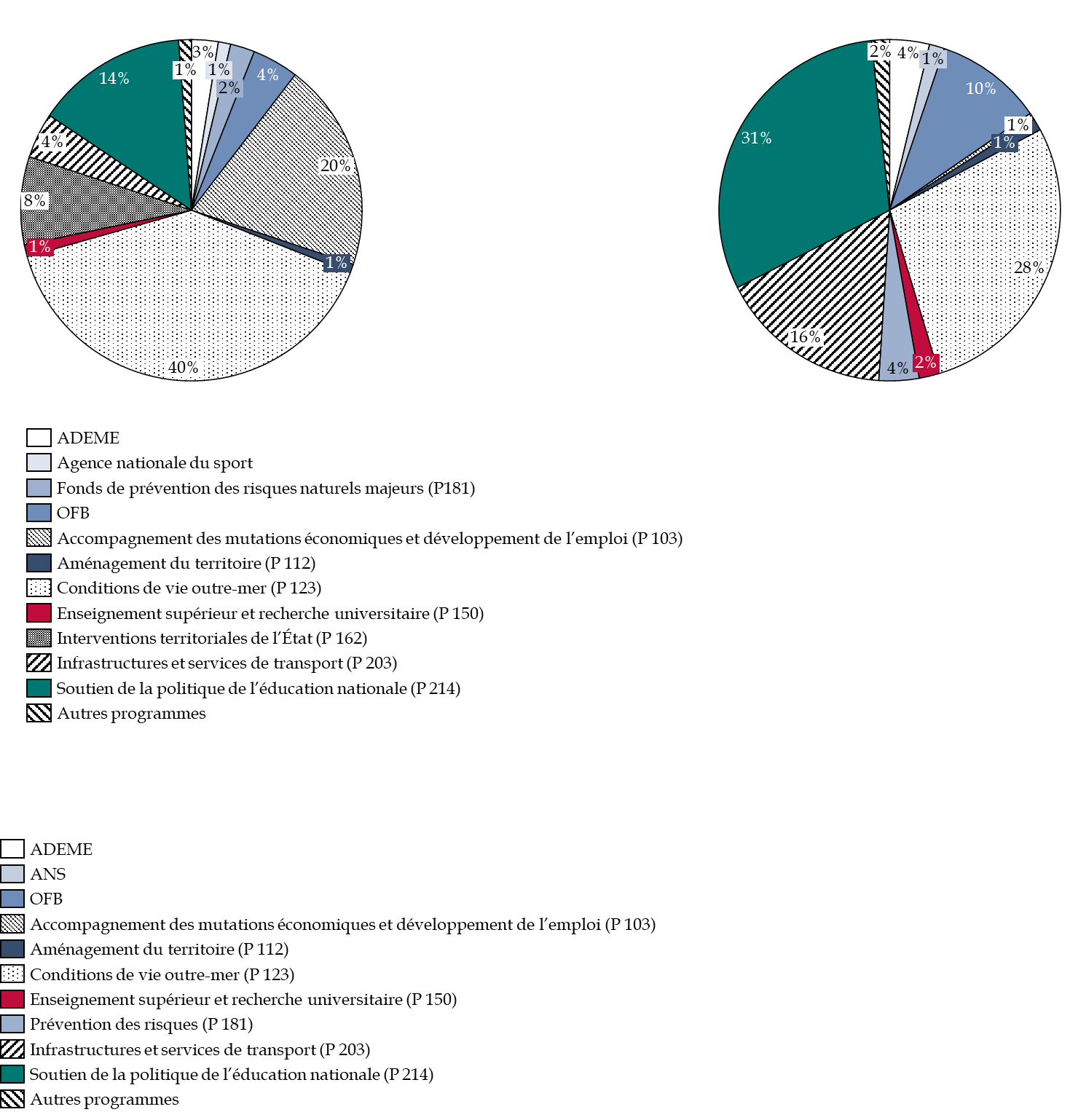

Répartition des financements de l'État par ministère dans le cadre des CCT de première génération (2019-2023) dans chaque collectivité ultramarine

(en pourcentage)

Note : en Polynésie française, il s'agit ici des financements du contrat de développement de la période 2021-2023. Pour la Nouvelle-Calédonie, il s'agit des financements des contrats de développement de la période 2017-2023.

Source : commission des finances d'après la direction générale des outre-mer

Pour les CCT de deuxième génération (2024-2027), la structure des financements a évolué. Le ministère des transports, via le programme 203 « Infrastructures et services de transport » finance davantage notamment les investissements en Guyane, où il a multiplié par 5 ses financements, et à Mayotte, où il a pratiquement multiplié par deux les fonds prévus par rapport à la première génération de CCT. À Mayotte, la loi11(*) de programmation pour la refondation de Mayotte a sanctuarisé le niveau important de crédits contractualisés dans le cadre du CCT de deuxième génération.

Le ministère de l'éducation nationale a également augmenté ses financements à Mayotte, à hauteur de 106 millions d'euros, en raison des crises, et à la Réunion pour un montant de 60 millions d'euros, afin de financer la construction de deux lycées.

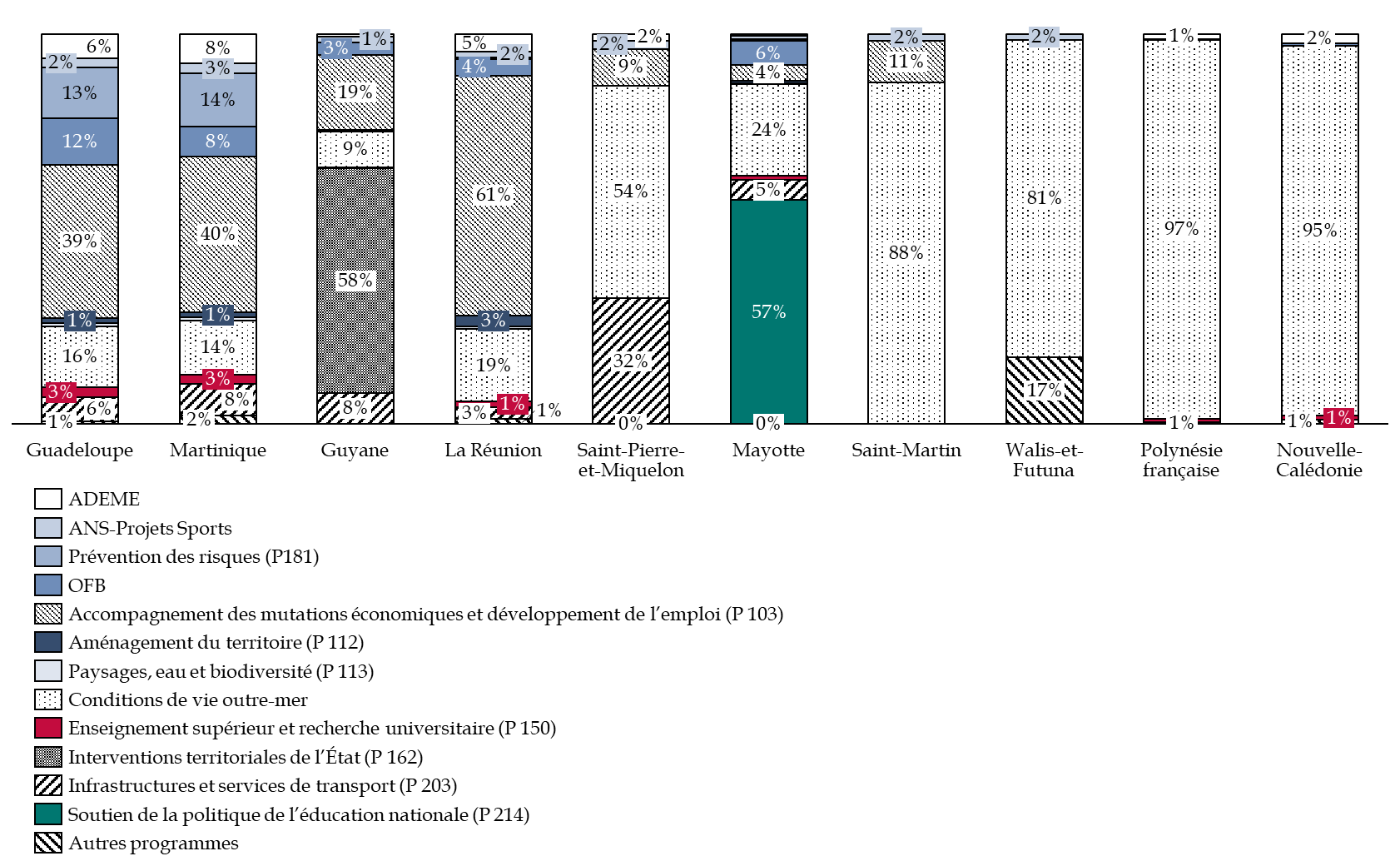

Répartition des financements de

l'État par ministère dans le cadre des CCT

de deuxième

génération (2024-2027) dans chaque collectivité

ultramarine

(en pourcentage)

Note : la répartition des financements concernant la Nouvelle-Calédonie n'était pas disponible.

Source : commission des finances d'après les données de la direction générale des outre-mer

Les participations de l'OFB ont augmenté de 118,6 millions d'euros entre les deux générations de CCT, en excluant les crédits liés au plan de relance qui ont été décaissés lors de la première génération de CCT. La hausse des financements de l'OFB, au titre de la solidarité interbassins, qui permet de financer le plan eau-DOM, profite essentiellement à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion.

Si la pluralité des thématiques d'investissements couverte par les CCT est à saluer, le nombre de ministères impliqués dans les financements en complexifie la gestion locale, tant pour les collectivités que pour les directions déconcentrées de l'État.

C. DES DISPOSITIFS VARIÉS DE SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT LOCAL ULTRAMARIN

1. Le fonds exceptionnel à l'investissement (FEI), une aide non contractualisée aux collectivités

Le fonds exceptionnel d'investissement (FEI) a été créé en 2009 par la loi12(*) dite « LODEOM ». L'objet du fonds est d'apporter une aide financière de l'État aux personnes publiques qui réalisent des investissements sur des équipements publics collectifs.

L'article 1 du décret13(*) du 30 décembre 2009 précise cet impératif en indiquant que « ces aides financent des opérations d'investissement individualisées portant sur la réalisation ou la modernisation d'infrastructures ou d'équipements publics à usage collectif participant de façon déterminante, de manière directe ou indirecte, au développement économique, social, environnemental et énergétique de ces collectivités ».

Ainsi, seuls des projets structurants réalisés par des personnes publiques et ayant un impact sur le niveau et les conditions de vie outre-mer peuvent être financés par le FEI.

Le FEI est administré par le ministre chargé de l'outre-mer qui détermine chaque année, dans le cadre d'une circulaire annuelle, la nature des opérations susceptibles de bénéficier, de manière prioritaire ou exclusive, d'une aide financière du fonds au titre de l'année suivante.

À partir de cette liste, les préfets et hauts-commissaires définissent, sur la base d'un diagnostic territorial, les thématiques prioritaires en matière d'équipements structurants, qui constituent le cadre de l'appel à projets lancé dans chacun des territoires conduisant, in fine, aux dépôts de candidature puis à la sélection des opérations qui bénéficieront d'une subvention du FEI.

À l'issu de ces appels à projets annuels, les représentants de l'État dans les collectivités proposent au ministre chargé de l'outre-mer une liste, par territoire, d'opérations susceptibles de bénéficier d'une aide du fonds exceptionnel d'investissement, classées par ordre de priorité au regard des besoins de chacun des territoires concernés et de l'impact attendu des projets en termes de développement économique et social, de préservation de l'environnement, de développement durable et de promotion des énergies renouvelables.

Ainsi, contrairement aux CCT, le FEI permet de déterminer annuellement les projets qui pourront bénéficier d'une subvention de l'État, sur la base d'un appel à projets. Il s'agit donc d'une procédure plus réactive de détermination des projets bénéficiant d'une subvention, par rapport aux CCT. Par ailleurs, l'État est le seul décisionnaire et aucune négociation avec les collectivités locales n'est menée pour en décider l'organisation.

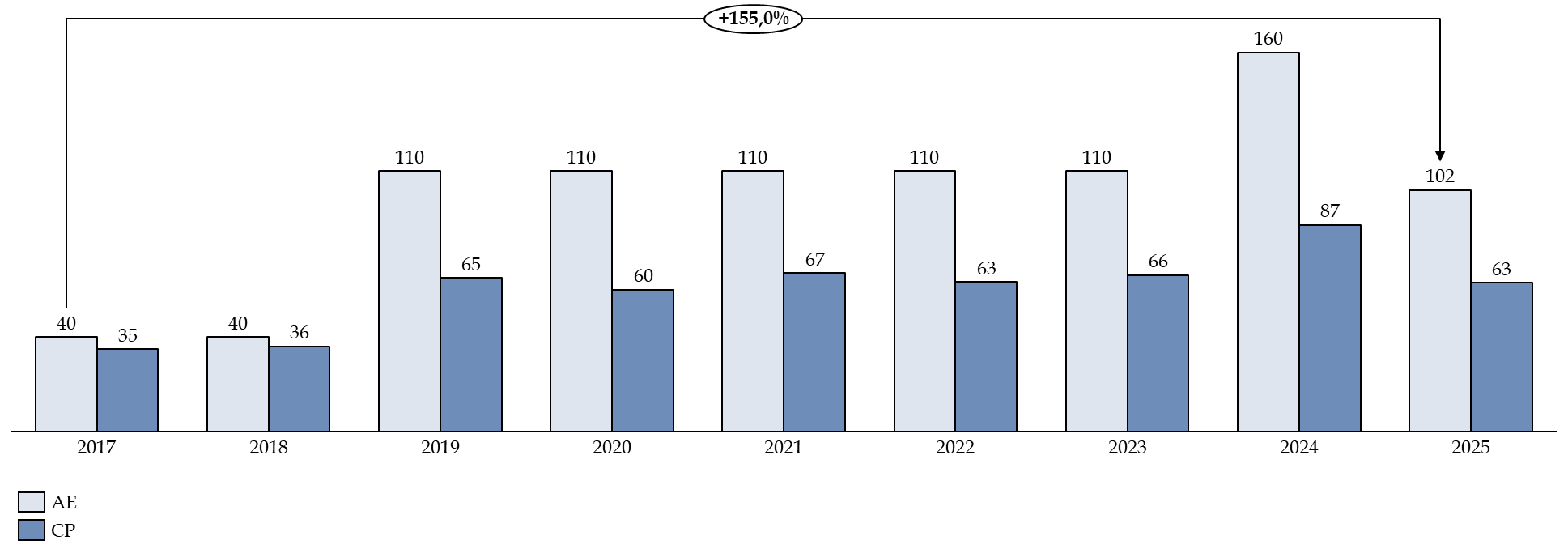

Le montant du FEI a été multiplié par 1,5 entre 2017 et 2025, montrant l'effort de long terme réalisé par l'État en faveur des investissements collectivités ultramarines.

À noter, toutefois, que le FEI a été fortement diminué entre 2024 et 2025, pour revenir pratiquement au niveau prévu pour 2023. Le ministère des outre-mer a en effet argué qu'il rencontrait des difficultés pour sélectionner suffisamment de projets permettant de consommer l'intégralité du fonds.

Il s'agit toutefois d'un outil utile à l'investissement des collectivités territoriales, qui permet de compléter par des subventions à des projets qui n'ont pas nécessairement été prévus par les CCT. Une stabilisation des moyens du FEI est donc souhaitable.

Évolution du montant du FEI entre 2017 et 2025

(en millions d'euros)

Note : AE signifie autorisations d'engagement et CP crédits de paiement.

Source : commission des finances d'après les documents budgétaires

2. La bonification des prêts accordés par l'Agence française de développement, une diversification bienvenue des sources de financement

Le ministère des outre-mer soutient également l'investissement des collectivités locales ultramarines via un système de bonification des prêts accordés par l'Agence française de développement (AFD). Ce dispositif est financé sur l'action 9 « Appui à l'accès aux financements bancaires » du programme 123 « Conditions de vie outre-mer » au sein de la mission « Outremer ». Il permet d'offrir des crédits à taux d'intérêts réduits pour financer les projets des collectivités ultramarines qui répondent à des critères d'impact social et environnemental. Ce « prêt secteur public - Transition (PSP-T) », créé en 2022 (deux prêts préexistaient) a vocation à cibler les petites collectivités en difficulté financière (ayant signé un contrat de redressement outre-mer -COROM- notamment), et celles de la Guyane et de Mayotte.

La direction générale des outre-mer (DGOM) joue un rôle d'orientation stratégique et de pilotage budgétaire dans ce cadre :

- elle définit les modalités d'éligibilité à la bonification des prêts, en lien avec le ministère chargé des finances et l'AFD, en prenant en compte des critères généraux d'accès, comme la situation financière de la collectivité, la nature du projet, ou encore le respect des objectifs de développement durable.

- elle valide l'éligibilité des projets proposés à la bonification au-delà du seuil de 10 millions d'euros.

- elle veille à la cohérence des projets avec les priorités stratégiques de l'État, notamment dans le cadre des contrats de convergence et de transformation.

L'AFD choisit ensuite les projets conformément aux orientations stratégiques définies par la DGOM. Ce cadrage stratégique est actualisé chaque année en lien avec le groupe AFD pour renforcer l'impact de la politique publique. Les prêts bonifiés accordés par l'AFD financent des projets structurants d'investissements, comme par exemple en 2023 le prêt de 3 millions d'euros accordé à la commune du Moule en Guadeloupe pour financer la rénovation énergétique d'un bâtiment communal. Certains prêts peuvent également être accordés pour soutenir la trésorerie des collectivités, mais ils constituent une minorité.

Au premier trimestre de chaque année, l'AFD communique les listes de tous les prêts bonifiés octroyés l'année précédente, avec le montant de la bonification associée à chaque prêt. À noter que la part de prêt éligible à la bonification ne peut pas dépasser 21 millions d'euros par projet, avec une maturité de remboursement équivalente au maximum à 25 ans.

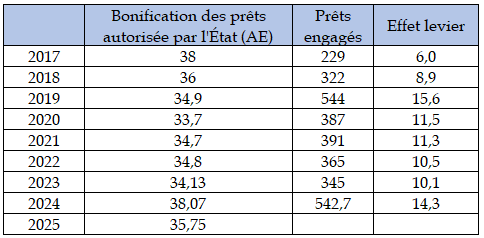

En 2024, l'AFD prévoyait des engagements de PSP-T à hauteur de 542,7 millions d'euros, soit un effet levier de 14,3 par rapport aux 38,06 millions d'euros d'AE de bonifications autorisées. L'effet de levier particulièrement élevé par rapport aux années précédentes, où il était compris entre 10,1 et 11,5. En effet, entre 2020 et 2023, le montant de prêts engagés par l'AFD s'élevait en moyenne à 372 millions d'euros. L'important effet de levier de l'année 2024 s'explique probablement par les conditions du marché financier.

Entre 2017 et 2024, la bonification accordée par l'État aux prêts consentis par l'AFD s'élevait en moyenne à 31,3 millions d'euros. L'effort consenti par l'État en 2025, le montant autorisé de bonification s'élevant à 35,74 millions d'euros, est à saluer particulièrement dans un contexte contraint budgétairement.

Évolution du montant de prêts engagés par l'AFD auprès des collectivités locales ultramarines et de la bonification autorisée par l'État en loi de finances initiale entre 2017 et 2024

(en millions d'euros et en AE)

Source : commission des finances d'après les documents budgétaires

Cet outil de financement est particulièrement efficient d'un point de vue budgétaire. Ainsi, en 2023, les 345 millions d'euros de prêts accordés par l'État, générés grâce à la bonification de l'État de 34,13 millions d'euros, ont permis de réaliser des investissements d'un montant global de 1,4 milliard d'euros. Le mécanisme des prêts bonifiés par l'État constitue donc un levier important d'investissements pour les collectivités territoriales.

Toutefois, cet instrument présente également des limites. Ainsi, les collectivités territoriales en difficulté financière ne peuvent mobiliser facilement l'outil des prêts. Par ailleurs, même si leur situation financière le leur permet, elles n'ont pas forcément les ressources humaines ou les compétences techniques leur permettant de solliciter des prêts, conditionnés à l'établissement d'un projet mature avec un plan de financement solide, fondé souvent sur plusieurs sources de financement. Les prêts ne peuvent constituer la seule modalité de soutien de l'État à l'investissement des collectivités locales. Des subventions budgétaires sont également indispensables.

Par ailleurs, d'autres dispositifs de prêts existent dans les outre-mer, financés notamment par Banque des territoires, à hauteur de 193,2 millions d'euros en 2024.

3. Un soutien nécessaire à l'ingénierie des collectivités locales

L'accès aux différents dispositifs de soutien à l'investissement est conditionné pour les collectivités locales ultramarines à leur capacité à mobiliser ces dispositifs. En effet, qu'il s'agisse de subventions budgétaires ou de prêts, les collectivités doivent généralement présenter des projets matures, avec un budget précis, nécessitant de faire appel à plusieurs sources de financements (État, autres collectivités, fonds européens etc.). Un certain nombre de collectivités, en particulier les petites communes, éprouvent des difficultés à répondre à l'ensemble des exigences, à la fois parce qu'elles ont des ressources humaines réduites et parce qu'elles ne disposent pas des compétences techniques.

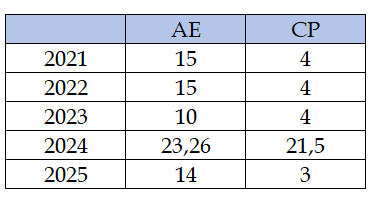

Le contexte du plan de relance a renforcé la nécessité d'un appui à l'ingénierie au profit des collectivités territoriales, afin de leur permettre d'engager rapidement les nombreux projets qu'elles doivent réaliser. Ainsi, le Fonds 5.0, créé en 2019, a été reconduit sous l'appellation « Fonds outre-mer » (FOM). Il permet de financer à la fois une assistance à maîtrise d'ouvrage pour les projets planifiés par les collectivités locales, pour faciliter l'amorçage des projets d'investissement et renforcer les capacités des acteurs publics locaux, une assistance technique auprès des collectivités locales et un appui aux projets de coopération régionale. Il est opéré par l'AFD.

Évolution du montant du fonds outre-mer en

loi de finances initiale

entre 2017 et 2024

(en millions d'euros et en AE)

Source : commission des finances d'après les documents budgétaires

Le FOM était initialement doté de crédits issus du plan de relance, à hauteur de 15 millions en AE pour 2021 et 2022.

La LFI 2024 prévoyait un financement de ce dispositif à hauteur de 23,26 millions d'euros en AE et 5 millions d'euros en CP, réduit à 16,32 millions d'euros en AE en raison du décret14(*) d'annulation du 21 février 2024. L'importante hausse du montant versé en CP en 2024 s'explique par la temporalité de mise en oeuvre des projets financés par le FOM. L'essentiel des CP relevait en effet des engagements des années antérieures.

En LFI 2025, le FOM serait financé à hauteur de 14 millions d'euros en AE et de 3 millions d'euros en CP. Le maintien du soutien à l'ingénierie territoriale des collectivités locales ultramarines doit être salué.

D'autres dispositifs de soutien à l'ingénierie locale existent. La loi15(*) de finances initiale pour 2021 a introduit par amendement les contrats de redressement outre-mer (COROM). Ce dispositif résulte des constats du rapport16(*) « Soutenir les communes des départements et régions d'outre-mer : pour un accompagnement en responsabilité » du député Jean-René Cazeneuve et du sénateur Georges Patient publié en décembre 2019 qui relevait que, sur les 129 communes des DROM, un tiers avait des délais de paiement supérieurs à 30 jours et plus de la moitié étaient inscrites dans le réseau d'alerte des finances publiques.

Les COROM visent à apporter un soutien spécifique de l'État aux communes ultramarines souhaitant assainir leur situation financière et réduire les délais de paiement de leurs fournisseurs locaux. Les communes qui signent un COROM s'engagent, en contrepartie d'un soutien financier de l'État, à redresser leur situation financière. Ce dispositif d'accompagnement est fondé sur :

- un effort de diagnostic et d'ingénierie préalable qui doit être mené au niveau local avec l'appui de l'Agence française de développement (AFD) ;

- un accompagnement afin de mener certaines réformes structurelles indispensables concernant par exemple la fiscalité (meilleure identification des bases), la maitrise de certaines dépenses de fonctionnement, l'amélioration de la gestion de la chaîne de la dépense ou de la sincérité des comptes ;

- la restauration des marges de manoeuvre en section de fonctionnement, notamment sur la maitrise des frais de personnel ;

- une aide de l'État au processus de redressement, apportée en fonction des efforts de la collectivité ;

- une perspective pluriannuelle afin de redresser la situation financière de la collectivité contractante.

Les critères d'éligibilité, ainsi que les modalités de signature et de suivi des contrats sont définis dans une circulaire conjointe des ministères de l'économie, des finances et de la relance, des collectivités territoriales et de la ruralité et des outre-mer du 2 février 2021.

Les COROM ont été dotés de 30 millions d'euros en AE et de 5 millions d'euros en CP chaque année entre 2021 et 2024. Leur financement a été maintenu pour 2025, mais le montant exact n'est pas déterminé. Ce dispositif, particulièrement utile pour les collectivités territoriales, doit être conservé.

Par ailleurs, l'OFB, l'ADEME et la Banque des territoires disposent également de dispositifs de soutien à l'ingénierie des collectivités locales. Si ces dispositifs se révèlent particulièrement utiles, ils peuvent se révéler difficiles à mobiliser, en raison de la pluralité des acteurs concernés.

II. DES INVESTISSEMENTS ENCORE INSUFFISANTS PAR RAPPORT AUX ENJEUX ULTRAMARINS

A. DES TERRITOIRES ULTRAMARINS, INÉGALEMENT SOUTENUS PAR L'ÉTAT, AUX BESOINS D'INVESTISSEMENT CROISSANTS

1. De nombreux projets entamés grâce aux contrats de convergence et de transformation...

Les CCT de première génération (2019-2023) ont permis de réaliser un grand nombre d'investissements structurants dans les territoires ultramarins, qu'il parait utile d'évoquer pour montrer les conséquences concrètes de ce dispositif sur le quotidien des populations ultramarines.

En Guadeloupe, ont été réalisés notamment :

- la reconstruction de la maison de l'enfance, établissement médico-social départemental spécialisé dans l'accueil d'urgence (petite enfance, adolescence et jeunes mères en situation précaire) ;

- le projet de confortement parasismique des écoles de Gourbeyre et de Saint-Claude ;

- la pose du câble sous-marin « fibre optique » qui permet de relier les Iles du Sud à la Guadeloupe continentale et qui vise à réduire la double insularité de ces iles ;

- l'aménagement d'un pôle de production agroalimentaire local, appelé l'Agropark, dont la réalisation se poursuit dans le cadre du CCT 2024-2027, du fait d'un retard dans la mise en oeuvre de l'opération.

En Martinique, la réhabilitation du campus Schoelcher a pu être réalisée grâce au CCT de la période 2019-2023. L'intégralité des fonds contractualisés par l'État pour financer un pôle universitaire de santé a pu être engagée. Par ailleurs, de nombreux équipements sportifs ont été financés, alors que territoire a un taux d'équipement assez faible.

À la Réunion, des équipements sportifs, des actions de prévention contre le risque représenté par les requins, ou encore une éco-cité ont perçu l'intégralité des engagements prévus.

En Guyane, l'ensemble des fonds contractualisés pour financer l'échangeur des Maringouins, le pont sur la route nationale n° 1 (RN1) ou encore le pont du Larivot ont été engagés.

À Mayotte, 8,2 millions d'euros sont destinés à financer des routes, soit plus de 100 % du montant contractualisé. Autre exemple, le ministère de l'éducation nationale disposait à Mayotte de 417 millions d'euros. Grâce à ces moyens, quatre établissements scolaires ont été entièrement construits, comprenant deux collèges et deux lycées ou pôles spécialisés. En complément, 4 établissements (trois collèges et un lycée) ont fait l'objet d'extensions significatives. Ce sont 14 établissements, dont 8 collèges et 6 lycées, qui ont été réhabilités ou ont bénéficié de travaux de grande ampleur. Enfin, plusieurs équipements sportifs et de restauration ont été créés ou modernisés, contribuant à l'amélioration globale des conditions d'accueil et de vie scolaire.

Au-delà des constructions, des moyens significatifs ont été mobilisés pour la sécurisation, la maintenance et la rénovation des infrastructures annexes, comme les infirmeries, les blocs sanitaires ou les stations d'épuration, dans le but de rattraper le retard accumulé et de remplacer les locaux endommagés par les séismes. Le ministère a également financé des travaux de raccordement au réseau d'eau pour certains collèges, malgré la crise de l'eau qui n'a pas freiné l'avancement des chantiers.

La programmation des opérations de construction des établissements à Mayotte répond aux besoins d'infrastructures scolaires en lien avec la constante croissance des effectifs et à l'évolution de la carte des formations. Les effectifs ont plus que doublé ces 15 dernières années, provoquant une situation de saturation des établissements scolaires existants.

Pour le CCT 2024-2027, le ministère vise la construction de 14 000 places supplémentaires, en construisant 5 lycées et 5 collèges supplémentaires, 10 extensions d'établissements, 3 pôles métiers, 1 cuisine centrale et 24 cuisines satellites.

En Polynésie française, dans le cadre du contrat de développement portant sur la période 2021-2023, des équipements sportifs, ainsi que les travaux de rénovation du réseau d'eau potable du secteur Outumaoro ont perçu l'intégralité des engagements prévus dans le contrat, notamment.

En Nouvelle-Calédonie, dans le cadre du contrat de développement portant sur la période 2017-2023, le projet de rénovation du collège de Koné, de réalisation de radas météorologiques ou encore de rénovation de la route secondaire reliant les villes de Pam et Tiari ont reçu tous les engagements qui avaient été contractualisés

Dernier exemple, l'OFB intervient en soutien des infrastructures de gestion de l'eau et de l'assainissement, dans le cadre du plan eau-DOM, via le fonds de solidarité interbassins. Un plan pluriannuel d'investissement (PPI) est défini dans chaque territoire ultramarin, dans un objectif d'amélioration du service rendu, que l'État s'engage à financer. Les projets sont présentés par une conférence des financeurs sous l'autorité du préfet, qui réunit les principaux financeurs, dont l'OFB. L'objectif est d'optimiser les financements pour permettre un financement à 100 % de chaque projet.

L'OFB priorise les projets dédiés à l'assainissement, à l'approvisionnement en eau des communes non desservies par le réseau d'eau, ainsi que ceux permettant la réutilisation des eaux usées traitées. L'OFB a par exemple engagé l'intégralité des fonds contractualisés en faveur de la construction de la station d'épuration Dumbéa 2 en Nouvelle-Calédonie

Le FEI permet enfin de réaliser des investissements dans des projets complémentaires.

En Guadeloupe, près de 1,2 million d'euros ont été versés en 2024 pour contribuer à la rénovation du collège de Cornet par exemple.

En Guyane, ce sont 1,2 million d'euros qui ont servi à la construction du grand ensemble culturel de Rémy-Montjoli.

À la Réunion notamment, le FEI a contribué à hauteur de 2,5 millions d'euros pour l'équipement et la mise en service du forage de Takamaka.

Ainsi, un très grand nombre de projets structurants dans les collectivités ultramarines ont pu être financés grâce aux contrats de convergence et de transformation, et au FEI dans une moindre mesure.

2. ... mais aussi des investissements nécessaires qui restent non financés, en particulier en termes de préservation de l'environnement

Certaines priorités d'investissement ne sont toutefois pas prises en compte dans les CCT, alors qu'elles constituent des enjeux structurants pour les territoires ultramarins.

Tout d'abord, les enjeux liés à la santé en sont exclus. En effet, le Ségur de la santé, lancé en juillet 2021 à la suite de la crise sanitaire, concentre déjà l'essentiel des financements et des projets associés à cette thématique. Par ailleurs, la DGOM estime qu'elle ne dispose pas de suffisamment de fonds à cette fin.

Par ailleurs, les enjeux liés à l'adaptation à la transition écologique sont très peu pris en compte dans le cadre des CCT. En particulier, les actions de prévention face aux risques naturels sont pris en charge au titre du « Fonds Barnier ». Mais celui-ci finance les risques naturels listés à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, soit « les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones ». Ces risques ne se confondent pas avec l'ensemble des conséquences associées à l'adaptation au changement climatique, telle que les variations de chaleur ou la montée des eaux. Le « fonds Barnier » ne peut servir à financer les actions de préventions liées au recul du trait de côte, par exemple, alors qu'il s'agit d'un enjeu central dans la plupart des territoires insulaires ultramarins.

Le Fonds Barnier a ainsi bénéficié essentiellement au confortement parasismique des bâtiments en Guadeloupe, à hauteur de 31,7 millions d'euros entre 2019 et 2023, et en Martinique, pour un montant de 28,9 millions d'euros, dans le cadre du plan séismes-Antilles.

Montant contractualisé par CCT au titre du Fonds Barnier

(en euros)

|

Montant contractualisé lors de la première génération de CCT (2019-2023) |

Montant contractualisé lors de la seconde génération de CCT (2024-2027) |

|

|

Guadeloupe |

31 753 332 |

35 000 000 |

|

Guyane |

2 500 |

3 000 |

|

Martinique |

28 873 332 |

31 800 000 |

|

Mayotte |

783 332 |

3 500 000 |

|

La Réunion |

1 413 332 |

1 600 000 |

|

total |

62 825 828 |

71 903 000 |

Source : commission des finances d'après la direction générale de la prévention des risques

Ce sont essentiellement les bâtiments scolaires qui en ont bénéficié, comme par exemple le lycée Gerty Archimède en Guadeloupe. En Guyane, le Fonds Barnier contribue aux études de sécurisation du Mont-Baduel. À la Réunion, les travaux de protection du centre-ville de Saint-Joseph contre le phénomène d'inondation ont été intégrés dans le CCT.

Pour la période 2024-2027, les actions de prévention des risques naturels inscrites dans le CCT de la Martinique portent sur la mise en conformité parasismique des établissements scolaires et sur la refondation de la commune du Prêcheur. À Mayotte, des actions de prévention des inondations et de glissements de terrain sont financées par le Fonds Barnier dans le cadre du CCT.

Au total, près de 15 % du montant du fonds Barnier est délégué aux DROM. Pour autant, tous les risques naturels ne peuvent être couverts par le Fonds Barnier.

Ainsi par exemple à Mayotte, le passage du cyclone Chido a mis en évidence la fragilité du territoire en termes de gestion des eaux de ruissellement. Il pourrait être utile d'intégrer une dimension de lutte contre le ruissellement des eaux par l'aménagement des bassins versants dans le CCT de Mayotte, puisqu'il s'agit d'investissements lourds nécessitant l'engagement de plusieurs financeurs sur un grand nombre d'années.

L'intégration d'une dimension plus large de prévention des risques associés aux catastrophes naturelles ainsi que d'adaptation au changement climatique dans les CCT est ainsi nécessaire.

De plus, pratiquement aucun projet de préservation de l'environnement ne sont compris dans les CCT. L'ADEME finance pourtant certains projets liés à la transition écologique, à hauteur de 73,1 millions d'euros pour la première génération de CCT (2019-2023) et de 71,3 millions d'euros pour la deuxième génération de CCT (2024-2°27). Ces projets sont toutefois d'une ampleur réduite, et concernent essentiellement l'économie circulaire, pour un montant de 6,5 millions d'euros à la Martinique et de 4,9 millions d'euros à la Réunion.

Il pourrait donc être utile d'intégrer à la stratégie des CCT une dimension plus large liée à l'adaptation au changement climatique, à la préservation de l'environnement ainsi qu'à la prévention contre tous types de risques naturels.

D'autres financements que ceux issus du Fonds Barnier, qui n'a pas cette visée, devraient ainsi être envisagés en provenance notamment du ministère de la transition écologique.

La Cour des comptes17(*) avait ainsi estimé concernant les contrats de développement de Nouvelle-Calédonie qu'ils devaient « faire l'objet d'une redéfinition de leur périmètre et sélectionner des projets mieux préparés, intégrant les enjeux cruciaux du logement et des transitions énergétique et écologique. »

Concernant le logement, l'action 1 du programme 123 « Conditions de vie outre-mer », la ligne budgétaire unique, permet déjà de financer des investissements liés au logement, qui ne relèvent pas en général des collectivités locales. Il ne parait donc pas indiqué d'intégrer cette dimension aux CCT, contrairement aux enjeux écologiques.

Recommandation : intégrer dans les priorités d'investissement des contrats de convergence et de transformation les enjeux liés à la prévention des risques naturels, pas uniquement sismiques (ministère de la transition écologique, préfectures, hauts commissariats, collectivités)

Les impacts du cyclone Chido et de la tempête Dikeledi à Mayotte : réajustement budgétaire et allongement du calendrier

Le passage des cyclones Chido et Dikeledi a entraîné des dommages importants sur plusieurs infrastructures, notamment scolaires, nécessitant une reconstruction prioritaire. La gestion des chantiers et du financement des travaux a conduit à une révision de la trajectoire prévisionnelle du CCT 2024-2027, pour intégrer ces opérations nouvelles de reconstruction.

Certains chantiers ont donc été décalés d'un an, comme le lycée des métiers du bâtiment à Longoni, le collège de Bandraboua, ou encore l'extension des collèges de Koungou et de Dzaoudzi-Labattoir. La création d'une section agroalimentaire à Coconi a même été reportée de 3 ans.

Source : commission des finances

3. Une répartition géographique des soutiens à l'investissement qui interroge

Dans le cadre des CCT, les montants destinés à chaque territoire ultramarin ont été définis lors de réunions interministérielles successives qui se sont tenues en 2018 et 2019. Il n'y a cependant pas eu de définition préalable des montants à contractualiser par territoire, même s'il est possible de regrouper les différents territoires ultramarins en trois grandes catégories :

- les territoires peu peuplés mais qui nécessitent cependant des infrastructures et des équipements structurants minimaux (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna) ;