B. L'APPROPRIATION DU PROGRAMME PAR LES TERRITOIRES

Le programme « Petites villes de demain » a été initialement conçu comme une « boîte à outils14(*) » et un « cadre souple » mis à la disposition des acteurs locaux (services de l'État et collectivités bénéficiaires) afin d'alimenter la structuration de leur démarche. Dans ce contexte, les rapporteurs relèvent une appropriation très différenciée de l'esprit du programme par les acteurs locaux, fortement dépendante de l'implication institutionnelle et personnelle des différents partenaires ainsi que de la fluidité de leurs relations.

Au sein de ce cadre souple, de nombreuses initiatives locales, tant sur le plan des outils que de la méthode, se sont déployées à l'occasion du programme PVD et ont très favorablement marqué les rapporteurs par leur créativité et leur efficacité quant à l'atteinte des objectifs initialement définis.

Les différentes illustrations qui suivent visent à diffuser, au-delà des cercles de partage de bonnes pratiques animés par l'ANCT15(*), des leviers à fort potentiel susceptibles d'essaimer dans d'autres territoires.

1. Exemple n° 1 (Alpes-de-Haute-Provence) : valoriser les plans d'action par des outils cartographiques

Parmi les axes méthodologiques proposés aux collectivités PVD par la direction départementale des territoires (DDT) des Alpes-de-Haute-Provence figure l'accent mis sur la représentation visuelle des plans d'action.

Les modalités de représentations qui ont été choisies par les communes, en fonction des finalités du support de présentation ou, très fréquemment, des outils disponibles, sont susceptibles de prendre des formats variés :

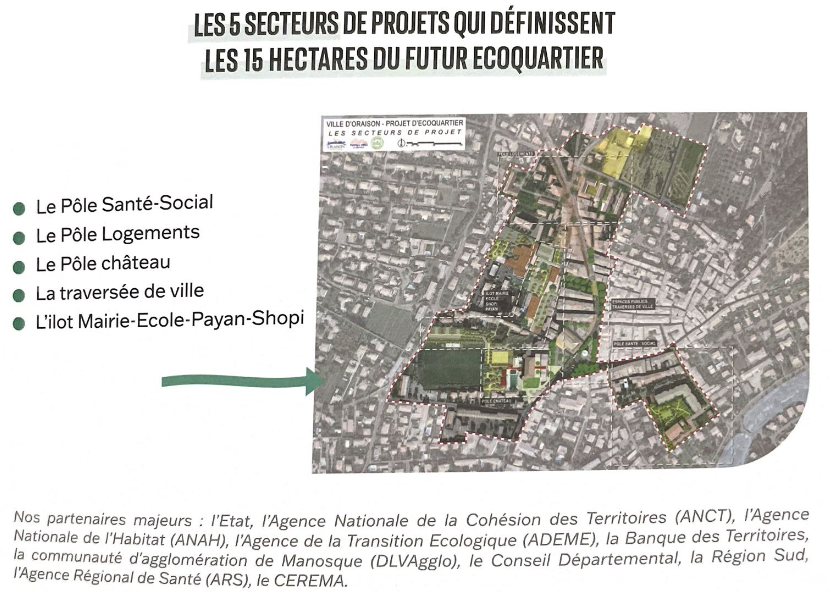

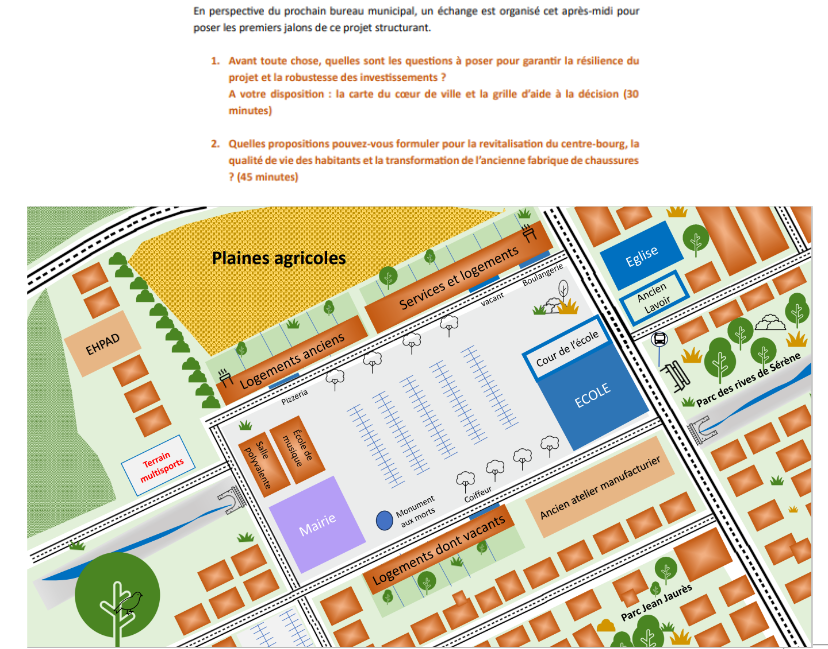

- un plan masse, comme à Oraison (figure 1) ;

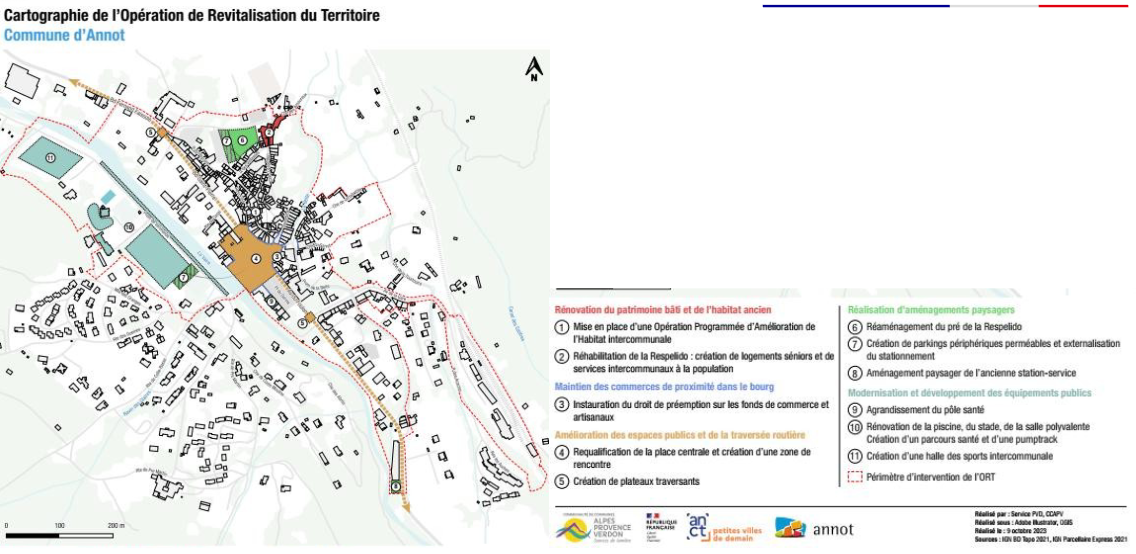

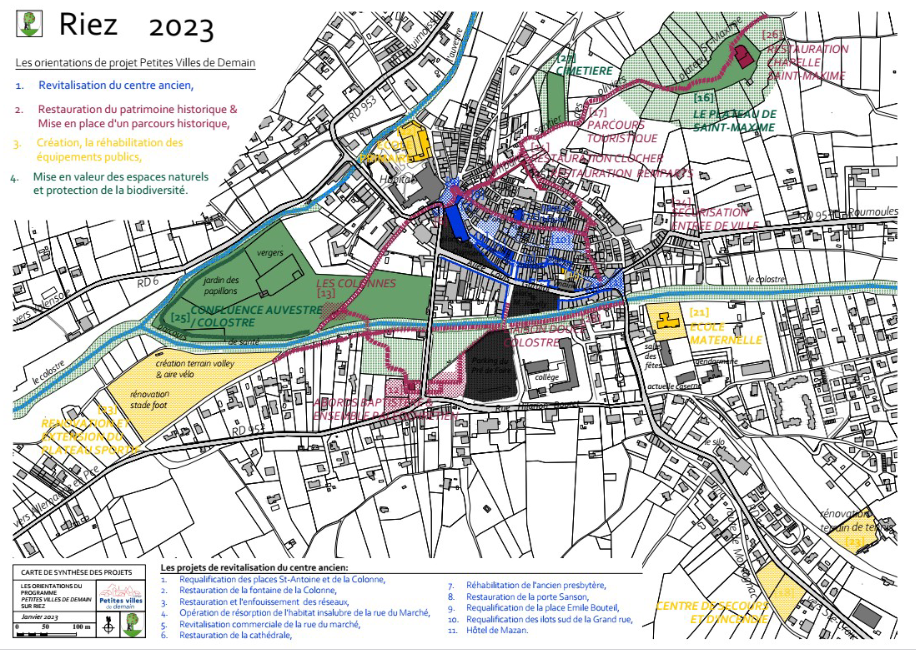

- une cartographie thématique des projets PVD, comme à Riez (figure 2), ou de l'ORT, comme à Annot (figure 3) ;

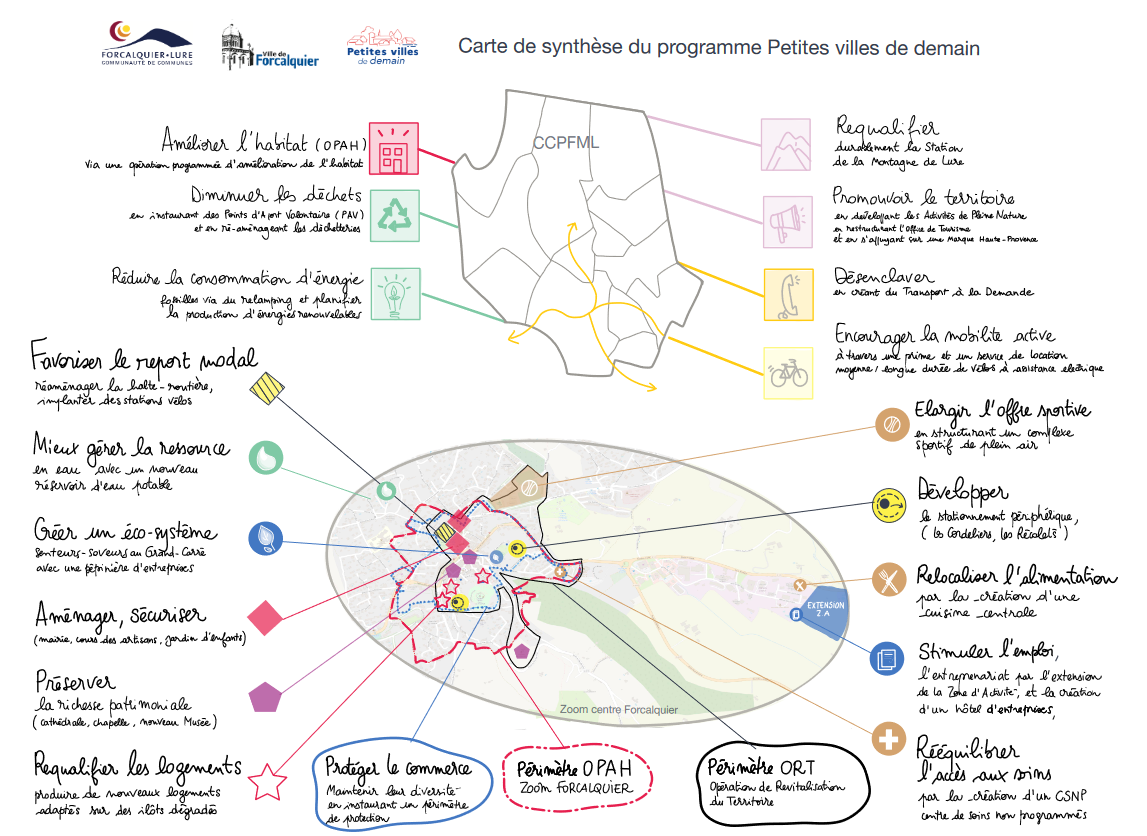

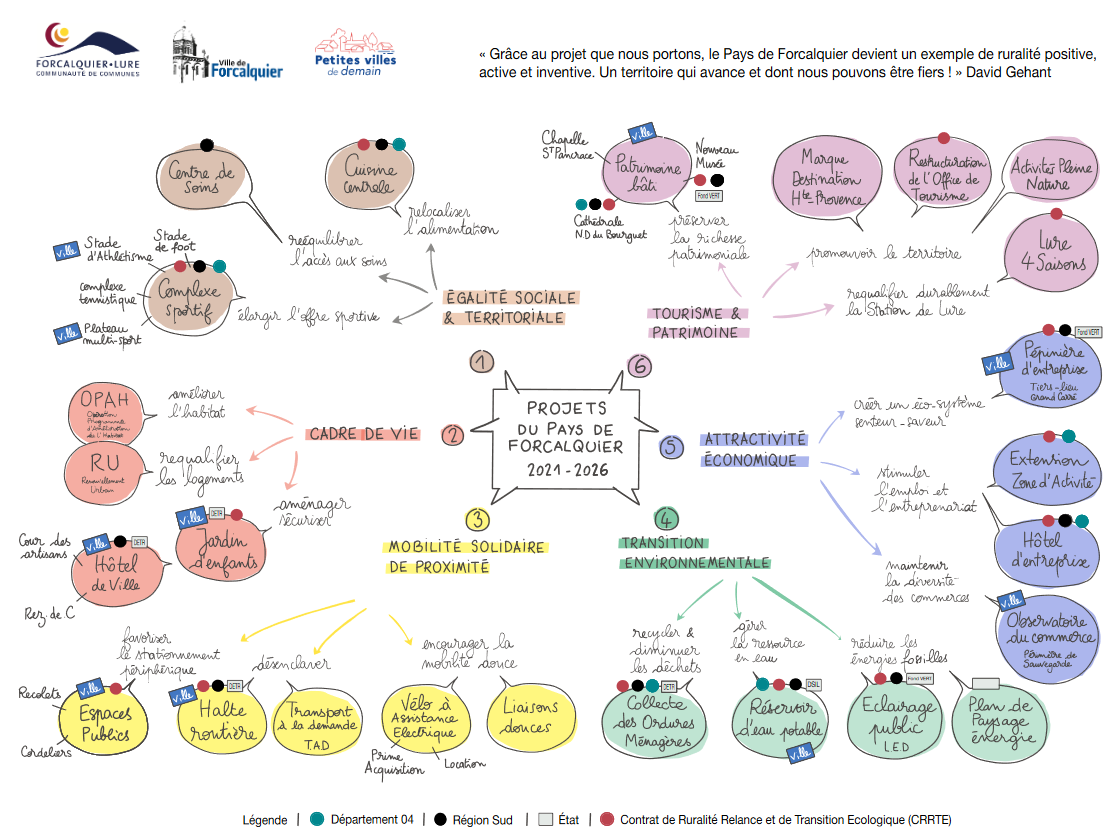

- une cartographie à la fois symbolique et thématique, comme à Forcalquier (figure 4) ;

- une carte mentale, comme à Forcalquier (figure 5).

Figure 1 : extrait du périodique municipal « Vivre à Oraison », incluant un plan masse du projet PVD, soit l'aménagement d'un écoquartier de 15 hectares

Figure 2 : cartographie de l'Opération de revitalisation du territoire (ORT) d'Annot, laquelle constitue l'outil conventionnel élaboré grâce à l'ingénierie PVD et qui matérialise la stratégie PVD de la commune

Figure 3 : cartographie des

orientations thématiques des projets PVD de Riez, avec un focus

détaillé et exhaustif sur les projets de revitalisation

du

centre ancien

Figure 4 : carte de synthèse du programme PVD à Forcalquier, avec classification des projets par finalités et par domaine d'intervention

Figure 5 : carte mentale des actions PVD à Forcalquier, associées par axes stratégiques, avec représentation des partenaires institutionnels

Les rapporteurs relèvent le caractère vertueux de ce type d'outils, permettant aux élus de s'approprier un programme conçu à l'échelle nationale et d'y associer une vision stratégique surplombante qui soit à la fois cohérente et concrète. Ces outils synthétiques et faciles d'accès constituent en outre d'excellents supports d'échanges vis-à-vis des interlocuteurs et partenaires du programme. Ils peuvent être utiles pour mettre en place une démarche de consultation et d'association de la population à la conception des projets en amont, comme par exemple à Oraison, où les réunions publiques et groupes de travail participatifs consacrés aux projets PVD ont été animés sur la base des outils visuels élaborés dans ce cadre. Ils permettent également de témoigner de la robustesse d'un projet dans le cadre d'un dialogue institutionnel et partenarial et dans la perspective d'une recherche de leviers de financement.

Cette démarche de représentation visuelle peut se prêter à des finalités variées (voir tableau comparatif ci-après) et paraît à la fois aisément réplicable et particulièrement adaptée pour la structuration d'une vision d'ensemble d'un territoire.

|

Format de présentation |

Avantages associés à chaque type de format |

|

Plan masse |

- permet de visualiser différents zonages et phasages des aménagements envisagés ; - convient aux projets d'aménagement à la fois étendus, localisés et complexes. |

|

Cartographie thématique |

- permet de visualiser l'ensemble d'une stratégie ou d'un support (convention, recueil de fiches actions...) de manière à la fois globale et exhaustive ; - permet de dégager de manière synthétique les principales orientations de la stratégie d'ensemble par la typologie thématique. |

|

Cartographie symbolique et thématique |

- mêmes avantages que pour une cartographie thématique, avec en outre la possibilité de détailler les orientations stratégiques et les finalités associées à chaque projet ; - les pictogrammes associés aux actions offrent une représentation à la fois efficace et valorisante des projets. |

|

Carte mentale |

- permet la représentation à la fois exhaustive et synthétique de l'ensemble des contributeurs et partenaires de chaque axe des fiches actions ; - ce support innovant constitue un support de communication adapté pour des interlocuteurs institutionnels, grâce à la visualisation des leviers juridiques et budgétaires associés. |

2. Exemple n° 2 (Oise) : animer le réseau PVD par des échanges participatifs

L'ensemble des communes et chefs de projets PVD à l'échelle départementale, soit le « réseau PVD », constitue un espace de partage et d'échanges dont la vitalité, voire l'existence, est très variable en fonction des contextes locaux. Cet espace est en cela révélateur de l'appropriation du programme par les élus d'un département, et témoigne du dynamisme de l'émulation au sein d'un territoire.

Différentes formules ont été adoptées par les services de l'État en termes d'animation du réseau PVD. Un choix plutôt fréquent est de mettre en relation les chefs de projet PVD du département et de leur laisser ensuite la possibilité de se réunir s'ils le souhaitent, comme dans le Var. Cette formule souple et horizontale est susceptible, en fonction des dynamiques locales et interpersonnelles, de stimuler les déclinaisons locales du programme. Comme en témoigne une cheffe de projet PVD de l'Eure : « la mise en contact et l'animation de la DDTM nous a permis de pouvoir aller chercher chez les collègues cette dynamique [PVD]. J'ai moi-même copié une de mes homologues pour la mise en place d'une guinguette éphémère au sein de ma commune. »

Une autre formule choisie dans l'Oise consiste à proposer aux collectivités PVD une ambitieuse animation de réseau sur un format participatif et collaboratif, avec des ateliers de travail et de réflexion organisés chaque semestre au sein d'une PVD avec l'ensemble du réseau et axés sur les thématiques du programme (requalification de friches, renaturation de cours d'école, aide à l'installation du commerce...).

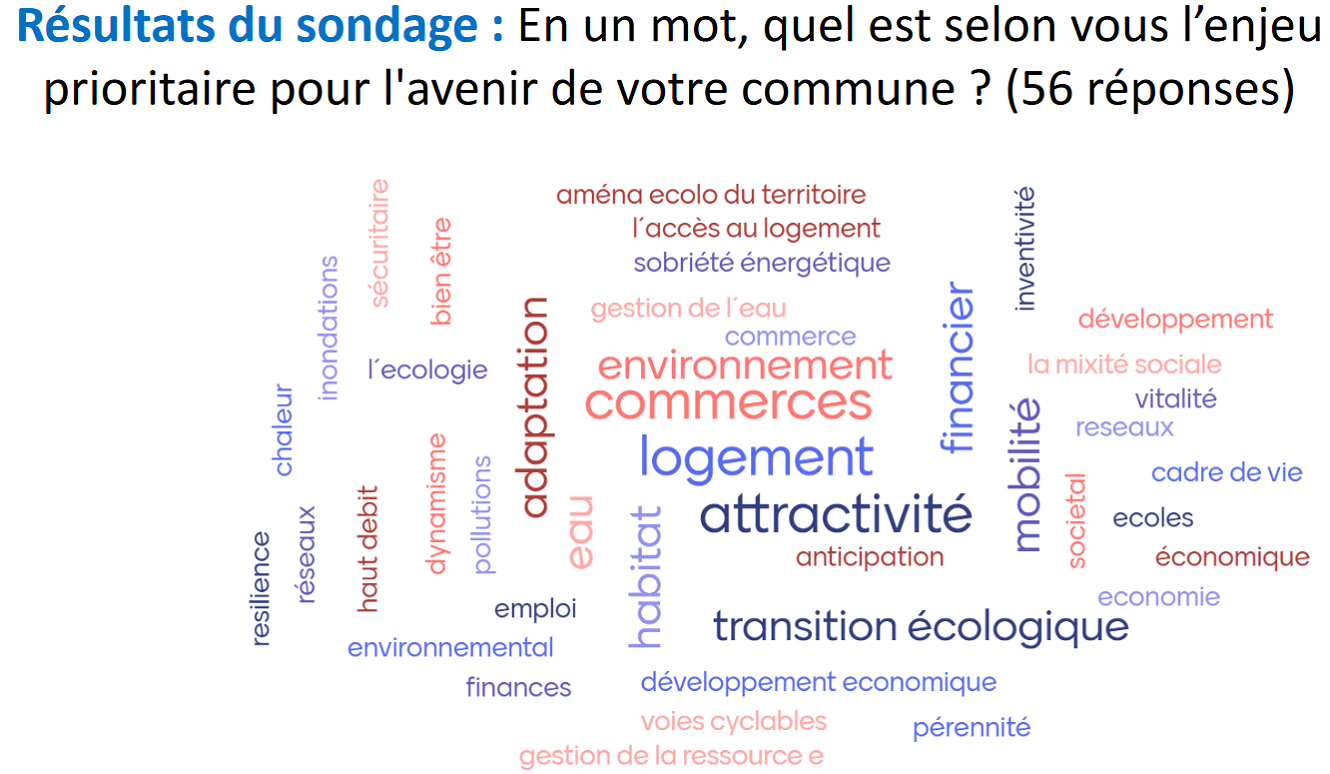

Figure 6 : extrait d'un cas pratique sur lequel a travaillé le réseau PVD de l'Oise : la requalification du centre de la ville fictive de « Valrivière »

Ce type d'animation de réseau a encore été encore renforcé par le recours à une facilitation à la fois thématique et formelle pour l'organisation d'une « journée d'inspiration PVD » en mars 2025 sur le thème de l'adaptation au changement climatique. Des animations telles que le sondage instantané sur mobile créant un nuage de mots, classiques dans le domaine de la conduite professionnelle d'ateliers, ont constitué un apport intéressant à la réflexion locale sur le programme, en faisant ressortir de manière hiérarchisée les volets d'action que les élus PVD présents considéraient comme prioritaires (figure 7).

Figure 7 : le nuage de mots

constitué par le résultat du sondage proposé

lors de la

journée d'inspiration PVD de l'Oise

du 7 mars 2025

Un grand avantage de cette animation de réseau dynamique est qu'elle permet de faire le lien entre PVD et d'autres dispositifs, et entre l'aménagement du territoire et d'autres politiques publiques : les services de l'État dans l'Oise associent ainsi les chefs de projet PVD à d'autres comitologies, telles que celle relative à la planification écologique (les COP régionales).

Un programme national dont la réussite repose sur l'État territorial

Dans sa contribution écrite, l'ANCT identifie comme « décisif » et « essentiel » le rôle des services déconcentrés de l'État en matière « d'appui et de portage actif » du programme. L'Agence reconnaît toutefois le poids que cela représente à moyens constants pour les équipes des préfectures et DDT / DDTM en ce que « le coût d'organisation est à la charge des services ».

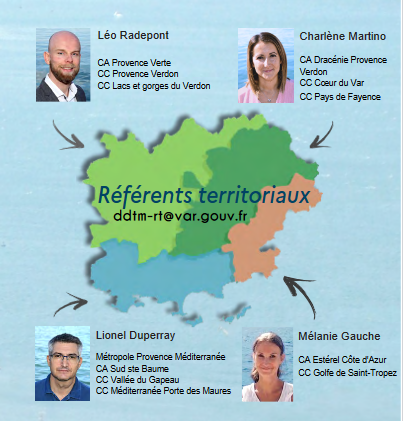

3. Exemple n° 3 (Var) : disposer au sein des services déconcentrés de l'État d'un maillage territorialisé de référents sur la question de l'ingénierie

La mission a très fréquemment relevé sur le terrain un fort engagement des services déconcentrés de l'État dans l'accompagnement des collectivités bénéficiaires. Toutefois, en complément de l'implication personnelle remarquable des agents des équipes compétentes, la structuration interne de ces services constitue un levier qu'il est possible et pertinent de mobiliser au service d'une politique de cohésion territoriale.

En témoigne par exemple la présence dans l'organigramme de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Var de 4 « référents territoriaux », soit un réseau d'interlocuteurs de proximité sur les questions d'ingénierie. La DDTM décrit leur mission de la manière suivante : il s'agit de constituer « l'interface active entre la DDTM et les acteurs du territoire, collectivités, porteurs de projets et sous-préfets d'arrondissements dans tous les domaines nécessitant un portage territorialisé et transversal des enjeux et des politiques publiques16(*). »

Ce maillage (figure 8) se traduit également dans les modalités d'activité des référents, avec une majeure partie de leur temps en itinérance dans les collectivités de leur secteur : les élus concernés ont indiqué aux rapporteurs apprécier cette proximité de leurs interlocuteurs, leur garantissant une fluidité et une qualité des échanges.

Figure 8 : extrait de la plaquette de présentation de la DDTM 83

Cette structuration de l'organigramme de la DDTM offre aux porteurs de projets une complémentarité au guichet unique institutionnel que constitue la sous-préfecture d'arrondissement, avec un appui en ingénierie spécialisée par thème (figure 9). Une telle organisation paraît particulièrement adaptée à des programmes à la fois ciblés et transversaux comme PVD et Action coeur de ville, nécessitant un appui à la fois en ingénierie de projet, en ingénierie administrative et en ingénierie réglementaire et juridique.

Figure 9 : extrait d'une

plaquette intitulée « un écosystème

d'ingénierie

au service des territoires varois »,

présentant les thèmes de compétence

des

référents territoriaux en matière

d'ingénierie

Cette proximité entre porteurs de projet et référents thématiques est bénéfique dans les deux sens : elle permet également, selon les termes de la sous-préfète de Brignoles, Mme Anne-Cécile Vialle, de pouvoir territorialiser l'accompagnement de l'État grâce au statut de « portes d'entrée » que constituent les chefs de projet PVD pour l'État en tant que points de contact privilégiés sur le terrain.

* 14 Selon le terme employé à plusieurs reprises lors de l'audition par les rapporteurs le 27 mai 2025 des représentants de l'Agence nationale de la cohésion des territoires.

* 15 Tels que le « club PVD », décrit par l'ANCT comme « l'outil phare du programme » et qui selon l'Agence « répond à un besoin d'échanges et d'inspiration ». Cette instance de partage d'expérience se décline selon plusieurs échelles (nationale, régionale, départementale) et plusieurs formats (webinaires, rencontres nationales et régionales, saisons thématiques, Ateliers in situ).

* 16 Source : l'organigramme de la DDTM 83 de mai 2025, disponible sur le site internet de la préfecture du Var (consulté le 20 septembre 2025).