- L'ESSENTIEL

- LISTE DES RECOMMANDATIONS

DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

- I. UNE FUSION RÉUSSIE DU POINT DE VUE DE LA

CONTINUITÉ DES MISSIONS, UNE GESTION BUDGÉTAIRE ET HUMAINE EN

VOIE DE RATIONALISATION

- A. LA CRÉATION DE L'ARCOM, PAR FUSION DU CSA

ET DE L'HADOPI, S'EST DÉROULÉE DANS DES CONDITIONS RELATIVEMENT

FLUIDES

- 1. La fusion du CSA et de l'HADOPI visait à

répondre à l'évolution des défis de la

régulation audiovisuelle et numérique

- 2. Un rapprochement préparé

très en amont, retardé par la crise sanitaire

- 3. Une intégration des services

réalisée sans affecter la continuité des missions

dévolues à la nouvelle autorité

- 1. La fusion du CSA et de l'HADOPI visait à

répondre à l'évolution des défis de la

régulation audiovisuelle et numérique

- B. UNE RATIONALISATION DE LA GESTION

BUDGÉTAIRE ET HUMAINE À POURSUIVRE, DANS UN CONTEXTE DE

CROISSANCE DE L'ACTIVITÉ QUI SOULÈVE UN RISQUE DE DISPERSION ET

DE TENSION SUR LES MOYENS

- 1. Un déficit cumulé

de 5 millions d'euros imputable aux opérations exceptionnelles

associées à la rationalisation de l'occupation

immobilière

- a) Des produits constitués pour la quasi

intégralité par la subvention budgétaire de l'Etat

- b) Des charges dédiées

majoritairement aux dépenses de personnel et aux dépenses

immobilières

- c) Un classement des dépenses par

destination faisant apparaître une part importante des dépenses

consacrées aux fonctions de pilotage et de support, représentant

un tiers du budget de l'Autorité

- d) Un déficit cumulé

de 5 millions d'euros résultant des opérations

exceptionnelles associées au regroupement puis au

déménagement des services

- a) Des produits constitués pour la quasi

intégralité par la subvention budgétaire de l'Etat

- 2. Une gestion des ressources humaines

marquée par une croissance soutenue et une rotation élevée

des effectifs, majoritairement composés d'agents contractuels

- 3. Un développement continu des missions de

l'Arcom, générateur de tensions sur les ressources

budgétaires et humaines

- 4. Une rationalisation de la gestion

immobilière, favorisée par le développement du

télétravail

- 1. Un déficit cumulé

de 5 millions d'euros imputable aux opérations exceptionnelles

associées à la rationalisation de l'occupation

immobilière

- A. LA CRÉATION DE L'ARCOM, PAR FUSION DU CSA

ET DE L'HADOPI, S'EST DÉROULÉE DANS DES CONDITIONS RELATIVEMENT

FLUIDES

- II. UNE AUTORITÉ DOTÉE DE POUVOIRS

TRÈS IMPORTANTS, DONT L'ÉQUILIBRE DE LA GOUVERNANCE ET

L'ARTICULATION DES MISSIONS AVEC LES AUTRES ADMINISTRATIONS DOIVENT ENCORE

ÊTRE AMÉLIORÉS

- A. UNE AUTORITÉ DE RÉGULATION

CONFRONTÉE À DES TENSIONS SECTORIELLES ACCRUES, DONT

L'INDÉPENDANCE ET L'IMPARTIALITÉ POURRAIENT ÊTRE MIEUX

GARANTIES

- B. UNE COOPÉRATION ÉTROITE AVEC LES

AUTRES ADMINISTRATIONS À L'ÉCHELLE NATIONALE ET

EUROPÉENNE, MAIS QUI POURRAIT ÊTRE ENCORE RATIONALISÉE ET

FLUIDIFIÉE

- 1. L'Arcom s'est affirmée comme

l'autorité de référence dans les domaines audiovisuel et

numérique, assurant la coordination de nombreux services

administratifs

- a) Les relations avec l'Autorité de

régulation des communications électroniques, des postes et de la

distribution de la presse : une coopération renforcée par la

création d'un pôle numérique commun, une solution plus

pertinente qu'une fusion des deux régulateurs sectoriels

- b) Les relations avec l'Autorité de la

concurrence : une articulation fluide des contrôles tant en

matière de concentrations que de lutte contre les pratiques

anticoncurrentielles

- c) Les relations avec la Commission nationale de

l'informatique et des libertés et la Direction générale de

la concurrence, de la consommation et de la répression des

fraudes : une coopération accentuée dans le cadre de la mise

en oeuvre du règlement européen sur les services

numériques

- a) Les relations avec l'Autorité de

régulation des communications électroniques, des postes et de la

distribution de la presse : une coopération renforcée par la

création d'un pôle numérique commun, une solution plus

pertinente qu'une fusion des deux régulateurs sectoriels

- 2. Alors que la multiplication des missions

exercées par l'autorité crée un risque de dispersion de

ses moyens, celle-ci doit pouvoir mieux s'appuyer sur les autres

administrations

- 1. L'Arcom s'est affirmée comme

l'autorité de référence dans les domaines audiovisuel et

numérique, assurant la coordination de nombreux services

administratifs

- A. UNE AUTORITÉ DE RÉGULATION

CONFRONTÉE À DES TENSIONS SECTORIELLES ACCRUES, DONT

L'INDÉPENDANCE ET L'IMPARTIALITÉ POURRAIENT ÊTRE MIEUX

GARANTIES

- III. UN EXERCICE DES MISSIONS QUI DOIT

ÉVOLUER POUR MIEUX ACCOMPAGNER LES ACTEURS FACE AUX BOULEVERSEMENTS

ÉCONOMIQUES ET TECHNOLOGIQUES

- A. DANS LE DOMAINE AUDIOVISUEL, UN RÔLE

ENCORE CENTRÉ SUR LE CONTRÔLE DES CONTENUS

- B. DANS LE DOMAINE NUMÉRIQUE, LE

DÉFI DE LA RÉGULATION DE PLATEFORMES INTERNATIONALES

- C. FACE AUX ÉVOLUTIONS ÉCONOMIQUES

ET TECHNOLOGIQUES, RENFORCER LA DÉFENSE DE LA SOUVERAINETÉ

AUDIOVISUELLE ET NUMÉRIQUE

- 1. Une souveraineté audiovisuelle

relativement assurée

- 2. Une souveraineté numérique

partagée au niveau européen

- 3. Dans ce contexte, l'Arcom entend veiller

à limiter les asymétries réglementaires

bénéficiant aux plateformes de vidéo à la demande

et à préserver l'attractivité des réseaux

audiovisuels hertziens

- 1. Une souveraineté audiovisuelle

relativement assurée

- A. DANS LE DOMAINE AUDIOVISUEL, UN RÔLE

ENCORE CENTRÉ SUR LE CONTRÔLE DES CONTENUS

- I. UNE FUSION RÉUSSIE DU POINT DE VUE DE LA

CONTINUITÉ DES MISSIONS, UNE GESTION BUDGÉTAIRE ET HUMAINE EN

VOIE DE RATIONALISATION

- EXAMEN EN COMMISSION

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES

- TABLEAU DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI

(TEMIS)

N° 68

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 octobre 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des finances (1) relatif

à l'Autorité de

régulation

de la

communication audiovisuelle

et numérique,

Par M. Christopher SZCZUREK,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.

L'ESSENTIEL

La commission des finances a entendu, le jeudi 23 octobre 2025, M. Christopher Szczurek, rapporteur spécial de la mission « Direction de l'action du Gouvernement », sur son contrôle relatif à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom).

I. UNE FUSION RÉUSSIE DU POINT DE VUE DE LA CONTINUITÉ DES MISSIONS, UNE GESTION BUDGÉTAIRE ET HUMAINE EN VOIE DE RATIONALISATION

A. LA CRÉATION DE L'ARCOM, PAR FUSION DU CSA ET DE L'HADOPI, S'EST DÉROULÉE DANS DES CONDITIONS RELATIVEMENT FLUIDES

Créée par la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique, l'Arcom résulte de la fusion du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi). Cette fusion visait à répondre à l'évolution des usages, accentuée par les périodes de confinement, en confiant à une autorité unique la régulation de la communication audiovisuelle et de la communication numérique.

L'Arcom, à sa création le 1er janvier 2022, a ainsi hérité de l'ensemble des missions des deux autorités fusionnées, le CSA et l'Hadopi, mais s'est également vu confier des nouvelles missions substantielles, portant en particulier sur la régulation des plateformes en ligne et des services étrangers de vidéo à la demande, ainsi que sur de nouvelles modalités de lutte contre le piratage des contenus sportifs et culturels en ligne.

Afin de remplir de manière efficace ces nouvelles missions, l'Arcom s'est appuyée sur les personnels du CSA et de l'Hadopi, dont les champs d'intervention étaient distincts et dont seules certaines fonctions supports se recouvraient. En parallèle, l'organigramme a été refondu, en créant une direction des plateformes en ligne et une direction de la création.

Par ailleurs, la loi du 25 octobre 2021 a mis en place deux nouveaux dispositifs pour permettre à l'Arcom de lutter directement contre les services qui organisent le piratage d'oeuvres culturelles et de contenus sportifs. L'Arcom peut désormais intervenir, à l'issue d'une première décision du juge, pour empêcher l'accès aux services qui la contournent, quelle que soit la technologie utilisée.

B. UNE RATIONALISATION DE LA GESTION BUDGÉTAIRE ET HUMAINE À POURSUIVRE, DANS UN CONTEXTE DE CROISSANCE DE L'ACTIVITÉ QUI SOULÈVE UN RISQUE DE DISPERSION ET DE TENSION SUR LES MOYENS

Dotée d'un budget de 49,9 millions d'euros et d'un plafond d'emplois de 379 équivalents temps plein travaillés (ETPT) en loi de finances initiale pour 2025, l'Arcom représente aujourd'hui l'une des principales autorités administratives/publiques indépendantes (AAI/API) en termes de moyens. Ainsi, elle constitue la troisième autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale en plafond d'emplois, après l'Autorité des marchés financiers (AMF) et la Haute Autorité de santé (HAS).

1. Un déficit cumulé de 5 millions d'euros imputable aux opérations exceptionnelles associées à la rationalisation de l'occupation immobilière

Les années 2022 et 2024 ont été marquées par deux opérations exceptionnelles, d'une part la création et l'installation de l'Arcom, d'autre part le déménagement de la nouvelle implantation du siège de l'Autorité dans le 12ème arrondissement de Paris.

Hors opérations exceptionnelles, sur la période 2022-2024, les recettes de l'Arcom sont en hausse de 6 % et ses dépenses de 5 %. La hausse des produits est liée à l'augmentation de la subvention de l'État qui constitue 99 % des recettes encaissables de l'Arcom. S'agissant de l'évolution des dépenses, l'augmentation concerne principalement les dépenses de personnel avec une hausse de 12 % entre 2022 et 2024. Concernant les dépenses de fonctionnement, celles-ci restent maîtrisées avec une hausse de 1 % sur 2022-2024. Cette enveloppe représente environ 30 % du budget de l'Arcom et est principalement constituée des dépenses immobilières. En 2025, ces dépenses devraient être en baisse grâce notamment à la négociation du bail du nouveau siège de l'Autorité (Bâtiment DAUM'N, Paris 12ème). Le gain annuel correspondant à la rationalisation de l'occupation immobilière devrait atteindre environ 1 million d'euros.

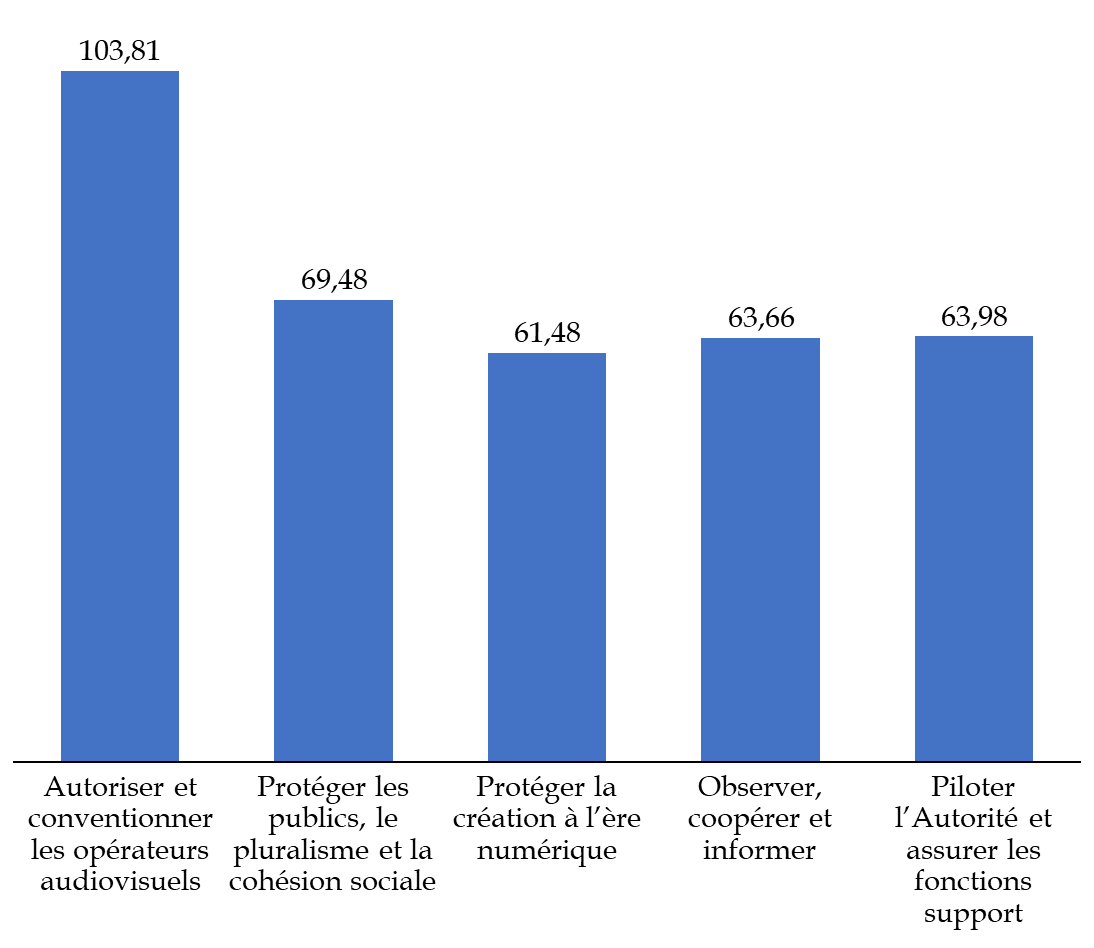

Le classement des dépenses par destination fait apparaître une part importante des dépenses consacrées aux fonctions de pilotage et de support, représentant un tiers du budget (16,5 millions d'euros en 2025) et un sixième des effectifs de l'Autorité (64,0 ETPT en 2024). Première en effectifs (103,8 ETPT en 2024), la destination relative à l'autorisation et au conventionnement des opérateurs audiovisuels constitue la deuxième plus importante en montant (14,4 millions d'euros en 2025).

Décomposition des dépenses de

l'Arcom par destination budgétaire

(hors dotations aux amortissements

et provisions)

(en millions d'euros)

|

2022 |

2023 |

2024 |

2025 |

|

|

Autoriser et conventionner les opérateurs audiovisuels |

12,81 |

13,17 |

12,72 |

14,41 |

|

dont dépenses de personnel |

9,57 |

10,22 |

10,23 |

11,23 |

|

Protéger les publics, le pluralisme et la cohésion sociale |

6,43 |

6,02 |

6,58 |

6,65 |

|

dont dépenses de personnel |

4,71 |

4,93 |

5,72 |

5,45 |

|

Protéger la création à l'ère numérique |

6,04 |

6,35 |

6,96 |

7,28 |

|

dont dépenses de personnel |

4,71 |

5,07 |

5,22 |

5,79 |

|

Observer, coopérer et informer |

6,04 |

6,65 |

7,57 |

7,75 |

|

dont dépenses de personnel |

4,47 |

4,84 |

5,28 |

5,11 |

|

Piloter l'Autorité et assurer les fonctions support |

17,59 |

15,74 |

19,30 |

16,48 |

|

dont dépenses de personnel |

5,55 |

5,78 |

5,94 |

7,11 |

|

Total |

48,91 |

47,92 |

53,13 |

52,57 |

Note : les données pour les années 2022 à 2024 correspondent à celles du compte financier (exécution). Les données pour l'année 2025 correspondent à celles du budget initial (prévision).

Source : commission des finances, d'après les réponses de l'Arcom au questionnaire général du rapporteur

Le résultat patrimonial affiche un déficit pour les exercices 2022, 2023 et 2024, respectivement de 1,7 million d'euros, 0,8 million d'euros et 2,5 millions d'euros. Sur la période 2022-2024, le déficit cumulé atteint ainsi 5 millions d'euros. Ces montants s'expliquent notamment par les opérations immobilières exceptionnelles réalisées en 2022 et en 2024. En excluant les opérations n'ayant pas d'impact sur la trésorerie ainsi que les opérations exceptionnelles, le résultat budgétaire de l'Autorité affiche un déficit de - 55 000 euros en 2022, mais un excédent de + 263 000 euros en 2023 et de + 461 000 euros en 2024, soit un solde cumulé positif de + 0,7 million d'euros.

2. Une gestion des ressources humaines marquée par une croissance soutenue et une rotation élevée des effectifs, majoritairement composés d'agents contractuels

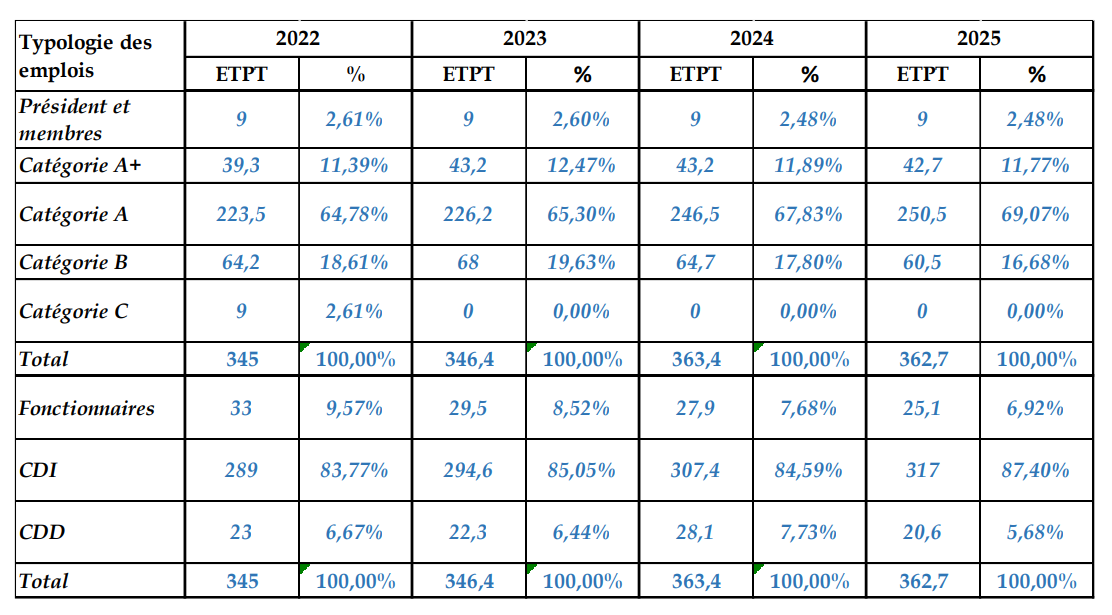

En 2025, l'Arcom comptait 362,7 ETPT, contre 345 ETPT à sa création en 2022, représentant une croissance notable de 5,0 % en trois ans. Plus de 90 % des collaborateurs ont un statut d'agents contractuels publics, dont environ 85 % en contrat à durée indéterminée (CDI) et 5 % en contrat à durée déterminée (CDD).

L'analyse de la gestion des ressources humaines met en évidence un risque quant à la rotation des effectifs. Avec des effectifs de 293 agents hors personnes ayant connu uniquement comme employeur l'Arcom, l'Hadopi ou le CSA (hors stages), la proportion de recrutements externes présente un taux de 12,6 % sur 18 mois entre le 1er janvier 2024 et le 1er juillet 2025, soit par extrapolation environ 8,4 % sur un an. Comme le soulignent les représentants du personnel, l'Autorité est confrontée à des difficultés pour attirer et fidéliser les agents dans un contexte d'élargissement de ses missions, notamment dans le domaine numérique.

II. UNE AUTORITÉ DOTÉE DE POUVOIRS TRÈS IMPORTANTS, DONT L'ÉQUILIBRE DE LA GOUVERNANCE ET L'ARTICULATION DES MISSIONS AVEC LES AUTRES ADMINISTRATIONS DOIVENT ENCORE ÊTRE AMÉLIORÉS

A. UNE AUTORITÉ DE RÉGULATION CONFRONTÉE À DES TENSIONS SECTORIELLES ACCRUES, DONT L'INDÉPENDANCE ET L'IMPARTIALITÉ POURRAIENT ÊTRE MIEUX GARANTIES

1. Une autorité administrative indépendante dont les décisions structurent l'organisation d'un secteur essentiel au plan économique et démocratique

L'Arcom a vu ses missions substantiellement étoffées ces dernières années, par 16 textes (lois, ordonnances, règlement européen), qui ont étendu sa compétence à de nouveaux acteurs du numérique, tels les services de médias audiovisuels à la demande et les plateformes de partage de contenus, et à de nouveaux types de piratage. Dernier texte majeur en date, la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique a adapté en droit national le règlement européen sur les services numériques (RSN) et désigné l'Arcom en qualité d'autorité nationale chargée de coordonner la régulation des plateformes en ligne.

Ainsi, l'Arcom a continué d'exercer les attributions historiques de l'Hadopi et du CSA, dont l'ampleur et la sensibilité n'ont pas diminué. Cependant, l'Autorité s'est également engagée dans la mise en oeuvre de ses nouvelles missions relatives à la régulation de la communication numérique.

2. Le rééquilibrage nécessaire d'une gouvernance qui accorde, en pratique, une place prépondérante aux personnalités issues du secteur public

La gouvernance de l'Arcom est composée d'un collège de neuf membres nommés par cinq autorités distinctes, pour une durée de six ans, non renouvelable. L'Autorité intervenant dans le champ d'une liberté publique fondamentale, le législateur a ainsi fixé de nombreuses règles pour garantir l'indépendance, la neutralité et l'impartialité des décisions : un principe de collégialité ; des exigences particulières quant à la composition du collège ; des règles statutaires très contraignantes pour tous les membres du collège. Par ailleurs, l'Arcom elle-même a fixé des règles déontologiques internes strictes pour les membres du collège et les collaborateurs.

Le rapporteur relève néanmoins un possible risque de déséquilibre au niveau de la gouvernance de l'Arcom, soit la composition des membres du collège, dont 7 membres actuels présentent un profil orienté secteur public, contre seulement 2 membres disposant d'expériences significatives dans le secteur privé. Il conviendrait de s'assurer d'un équilibre minimal lors des prochains renouvellements du collège.

B. UNE COOPÉRATION ÉTROITE AVEC LES AUTRES ADMINISTRATIONS À L'ÉCHELLE NATIONALE ET EUROPÉENNE, MAIS QUI POURRAIT ÊTRE ENCORE RATIONALISÉE ET FLUIDIFIÉE

1. L'Arcom s'est affirmée comme l'autorité de référence dans les domaines audiovisuel et numérique, assurant la coordination de nombreux services administratifs

La création de l'Arcom s'est notamment traduite par une compétence unifiée sur l'ensemble du champ des contenus audiovisuels et numériques, une coordination renforcée entre la gestion des fréquences audiovisuelles, le contrôle des contenus et la protection des droits d'auteur et des procédures rationalisées, avec un interlocuteur unique pour l'ensemble des obligations réglementaires.

Par ailleurs, les relations avec les autres autorités et administrations intervenant dans des domaines connexes, telles que l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), l'Autorité de la concurrence, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ou encore la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), se distinguent par une coopération fluide.

2. La multiplication des missions exercées par l'autorité crée un risque de dispersion de ses moyens, au détriment de sa mission centrale de lutte contre le piratage

L'extension des missions confiées à l'Arcom peut, à terme, induire une dispersion des moyens du régulateur, en l'absence de priorisation claire par le législateur. Dans ce contexte, la coopération avec les autres autorités et administrations pourrait bénéficier d'une mutualisation accrue des expertises entre services. Par ailleurs, le transfert de certaines compétences spécifiques pourrait être envisagé, notamment en matière de contentieux pour les incriminations prévues par la loi de 1881 sur la liberté de la presse (injure, diffamation, etc.).

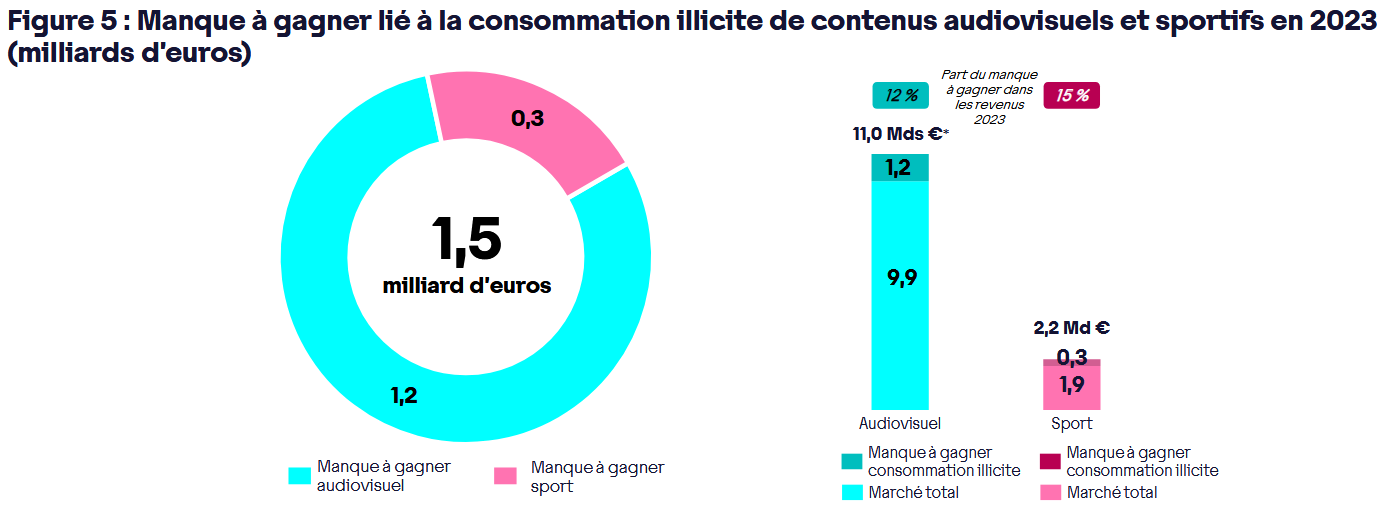

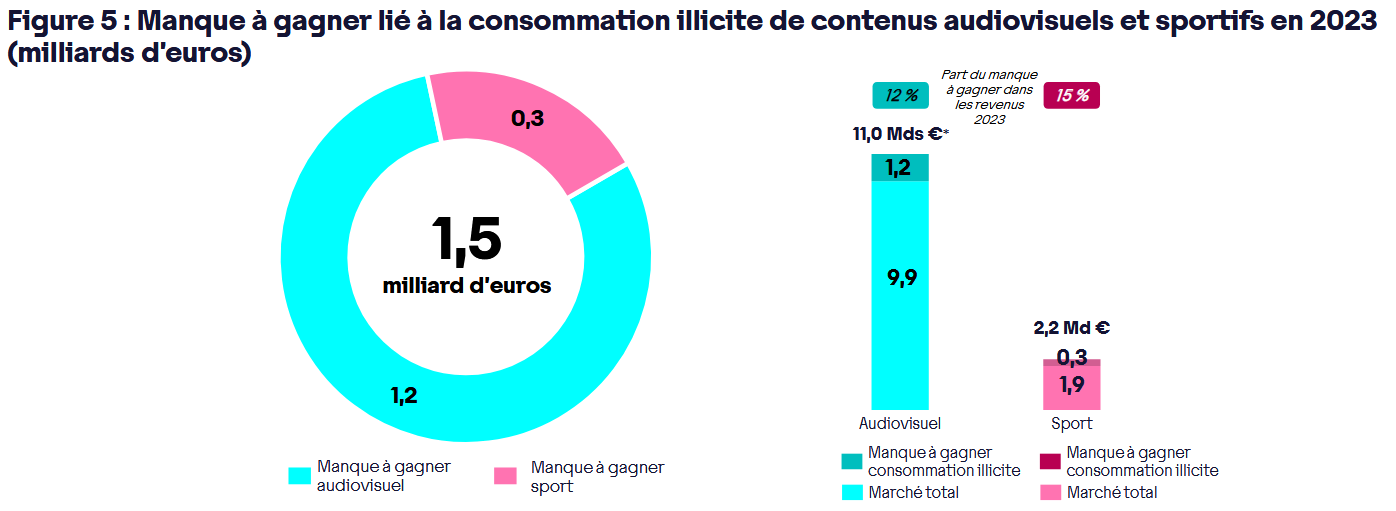

Selon le bilan 2024 de l'Arcom sur la lutte contre le piratage, le manque à gagner lié à la consommation de contenus audiovisuels et sportifs par des protocoles illicites est estimé à 1,5 milliard d'euros, représentant 12 % du marché audiovisuel légal. Quant à l'impact pour les finances publiques, celui-ci est évalué à 420 millions d'euros. Au regard des enjeux économiques associés, le rapporteur appelle l'Arcom à redoubler d'efforts sur cette problématique, en cohérence avec la récente proposition de loi sénatoriale sur le sujet, permettant une automatisation du traitement sur le modèle du régulateur italien.

Manque à gagner lié à la

consommation illicite

de contenus audiovisuels et sportifs en

2023

(en milliards d'euros)

Source : Arcom, bilan 2024 sur la lutte contre le piratage. Données de l'Arcom et du Centre national du cinéma, analyse et estimations du cabinet PMP Strategy

III. UN EXERCICE DES MISSIONS QUI DOIT ÉVOLUER POUR MIEUX ACCOMPAGNER LES ACTEURS FACE AUX BOULEVERSEMENTS ÉCONOMIQUES ET TECHNOLOGIQUES

A. DANS LE DOMAINE AUDIOVISUEL, UN RÔLE ENCORE CENTRÉ SUR LE CONTRÔLE DES CONTENUS

1. La multiplication du nombre de saisines s'est traduite par une mobilisation accrue des moyens dédiés à leur traitement

Les nouvelles modalités de saisine par voie électronique ont entraîné une augmentation massive du nombre de saisines reçues par l'Arcom, atteignant 112 854 en 2024, contre 31 870 en 2023 et 48 200 en 2022. Trois actions principales ont permis d'augmenter le nombre de dossiers examinés tout en diminuant leur délai de traitement (de 110 à 90 jours) : le recrutement de deux ETP en 2024 (les effectifs dédiés augmentant de 7 ETPT en 2022 à 8,5 ETPT en 2024) ; l'amélioration des fonctionnalités du logiciel de traitement des saisines ; enfin, la rationalisation et l'allègement des procédures internes de validation.

À cet égard, l'Arcom admet que des saisines peuvent être « manifestement organisées » et politiquement dirigées. Pour autant, l'Arcom estime que l'encadrement légal des missions du régulateur et les contrôles qu'il opère en amont de ses décisions « écartent le risque d'instrumentalisation de son action ». À ce propos, la prévention de tels risques de sur-saisine ou d'instrumentalisation pourrait bénéficier d'une publicité accrue des statistiques relatives au traitement des saisines. Le rapporteur préconise que ces statistiques soient publiées dans le rapport annuel de l'Arcom pour améliorer la transparence de l'institution sur cette mission centrale pour l'équilibre du débat public.

2. Mission fondamentale du régulateur, le contrôle du respect du pluralisme dans les médias soulève des difficultés spécifiques

Par une décision du 13 février 2024, le Conseil d'État a retenu une interprétation renouvelée et élargie du pluralisme, exigeant de prendre en compte, pour les éditeurs de services, l'ensemble de leur programmation et l'ensemble des participants aux programmes diffusés. À la suite de cette décision, l'Autorité a retenu trois critères pour contrôler l'absence de déséquilibre manifeste et durable : la variété des sujets ou thématiques abordés à l'antenne ; la diversité des intervenants dans les programmes ; l'expression d'une pluralité de points de vue dans l'évocation des sujets abordés à l'antenne. Le rapporteur considère que ces nouvelles modalités de contrôle présentent une complexité certaine en matière d'application. De fait, le risque existe d'une augmentation supplémentaire du nombre de saisines, impliquant une mobilisation accrue pour les services de l'Arcom comme pour les éditeurs audiovisuels, avec un intérêt limité pour le public qui peut aujourd'hui librement choisir parmi une large gamme de chaînes selon ses affinités.

« La France se trouve (...) placée dans une position singulière, avec une réglementation particulièrement contraignante et sans équivalent dans le monde » (Roch-Olivier Maistre)1(*)

B. DANS LE DOMAINE NUMÉRIQUE, LE DÉFI DE LA RÉGULATION DES PLATEFORMES INTERNATIONALES

En l'état actuel de la régulation, il n'est pas aisé pour l'Arcom, de façon isolée et sans la contribution d'acteurs de terrain, d'identifier efficacement les plateformes internationales qui posent de réelles difficultés en termes de modération. Sur le plan européen, l'Arcom proposera d'élaborer une approche standardisée pour accélérer les échanges d'informations et faciliter l'identification des représentants légaux des plateformes non établies sur le territoire de l'Union.

C. FACE AUX ÉVOLUTIONS ÉCONOMIQUES ET TECHNOLOGIQUES, RENFORCER LA DÉFENSE DE LA SOUVERAINETÉ AUDIOVISUELLE ET NUMÉRIQUE

Face à la concurrence des offres délinéarisées et des plateformes internationales, l'exercice de la souveraineté audiovisuelle implique, d'une part, de préserver l'attractivité des réseaux hertziens et, d'autre part, de limiter les asymétries réglementaires qui pèsent sur les acteurs nationaux. Par ailleurs, l'Arcom s'assure que non seulement les acteurs nationaux mais aussi ceux qui sont établis à l'étranger contribuent au financement de la création française et européenne. À cet égard, le rapporteur souligne que les nombreuses auditions semblent témoigner d'une « bureaucratie » peut-être excessive, dont l'allègement ou la simplification pourrait permettre une optimisation du travail des agents ou le redéploiement vers des missions particulièrement importantes. En matière de souveraineté numérique, le rôle de l'Arcom s'exerce principalement à travers la mise en oeuvre du règlement européen sur les services numériques (RSN).

LISTE DES RECOMMANDATIONS

DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

Recommandation n° 1. Définir une trajectoire de retour à l'équilibre du budget de l'Arcom pour 2027 (Arcom, DSAF).

Recommandation n° 2. Apurer les charges à payer au titre des agents mis à disposition de l'Arcom par le ministère de l'intérieur (Arcom, ministère de l'intérieur).

Recommandation n° 3. Poursuivre la rationalisation des dépenses de l'Arcom relatives aux fonctions supports, en collaboration avec les autres autorités et services administratifs rattachés au Premier ministre (Arcom, DSAF).

Recommandation n° 4. Compte tenu des évolutions des usages et des enjeux, prioriser les ressources sur la régulation du numérique et la lutte contre le piratage sportif (Arcom).

Recommandation n° 5. Garantir, dans le cadre de la désignation des membres du collège de l'Arcom, une représentation proportionnée de personnalités disposant d'une expérience professionnelle significative dans le secteur privé (Arcom).

Recommandation n° 6. Renforcer la mutualisation des expertises avec les autres autorités et administrations intervenant dans des domaines connexes (Arcom, Autorité de la concurrence, Arcep, CNIL, DGMIC, DGCCRF).

Recommandation n° 7. Assurer la publication exhaustive, dans le rapport annuel de l'Arcom, des statistiques sur les saisines concernant des contenus audiovisuels (Arcom).

Recommandation n° 8. Positionner davantage l'Arcom comme accompagnateur et conseil des acteurs régulés, notamment au regard des enjeux associés à leur niveau d'activité et d'emplois (Arcom).

I. UNE FUSION RÉUSSIE DU POINT DE VUE DE LA CONTINUITÉ DES MISSIONS, UNE GESTION BUDGÉTAIRE ET HUMAINE EN VOIE DE RATIONALISATION

A. LA CRÉATION DE L'ARCOM, PAR FUSION DU CSA ET DE L'HADOPI, S'EST DÉROULÉE DANS DES CONDITIONS RELATIVEMENT FLUIDES

1. La fusion du CSA et de l'HADOPI visait à répondre à l'évolution des défis de la régulation audiovisuelle et numérique

Créée par la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique, l'Arcom résulte de la fusion du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi).

Cette fusion visait à répondre à l'évolution des usages, accentuée par les périodes de confinement, en confiant à une autorité unique la régulation de la communication audiovisuelle et de la communication numérique. Comme le soulignait l'exposé des motifs du Gouvernement, « la dernière décennie a vu la montée en puissance des usages numériques qui se sont massifiés au sein de la population française (...) Phénomène émergent de la dernière décennie en tant que pratique de masse, les usages numériques sont ainsi devenus, en une décennie, majoritaires dans le quotidien des jeunes, qu'il s'agisse de l'écoute de musique en ligne, de la consultation quotidienne de vidéos en ligne, des réseaux sociaux ou encore des jeux vidéo. »

La création de l'Arcom poursuivait ainsi plusieurs objectifs2(*) :

- simplifier la régulation du secteur audiovisuel ;

- adapter l'action du régulateur à la place croissante des plateformes numériques ;

- renforcer les moyens de la puissance publique pour protéger les droits de propriété intellectuelle.

Selon les termes de Roch-Olivier Maistre, alors président du CSA, « il s'agi[ssait], avec cette fusion, de créer un régulateur intégré compétent sur toute la chaîne de création, depuis les obligations imposées aux diffuseurs jusqu'à la protection des droits d'auteur, du soutien à la création jusqu'à la lutte contre le piratage ».3(*)

Un paysage audiovisuel et numérique en transformation profonde

La création et la mise en place de l'Arcom se situent dans un contexte marqué d'une part, par une profonde transformation du paysage audiovisuel et numérique et d'autre part, par une intense activité législative tant européenne que nationale pour adapter la régulation à ce nouvel environnement.

Sous l'effet de la transition numérique, désormais amplifiée par le développement de l'intelligence artificielle, l'accès aux contenus audiovisuels connaît une évolution spectaculaire. Affirmation d'opérateurs transnationaux toujours plus puissants financièrement et technologiquement, démultiplication des modes de diffusion via Internet, métamorphose des usages soumis au bon vouloir des algorithmes, les bouleversements à l'oeuvre interrogent jusqu'au fonctionnement de nos sociétés. Surexposition aux écrans, surabondance des sollicitations instantanées, manipulation et désinformation, ingérences étrangères des « ingénieurs du chaos »4(*), déstabilisation du modèle de financement des médias traditionnels au profit des grands acteurs du numérique, « fatigue informationnelle », voire à présent « exode informationnel », les repères qui fondent notre espace médiatique et démocratique sont bousculés et questionnés.

Pour faire face à ce nouvel environnement, le législateur européen et national a multiplié ses interventions dans la période récente. Au niveau de l'Union européenne, la Commission européenne a posé un cadre juridique qui dessine un véritable modèle européen de régulation de la communication audiovisuelle et numérique : Directives « Services médias audiovisuels » et « Droit d'auteur » de 2018, règlements « DSA » et « DMA » sur les services numériques de 2023, règlement « EMFA » sur la liberté des médias et règlement sur l'intelligence artificielle de 2024. En parallèle, le législateur national a adopté pas moins d'une dizaine de lois, non seulement pour transposer les nouvelles normes européennes, mais plus globalement pour élargir le champ de compétence du régulateur, en particulier dans les domaines de la protection des mineurs, de la lutte contre les contenus illicites sur Internet ou encore de la lutte contre le piratage.

Ces évolutions ont incontestablement élargi les compétences et conforté l'autorité de l'Arcom. Elles ont rationnalisé et simplifié le paysage institutionnel en fusionnant le CSA et l'Hadopi. Elles ont également permis l'intégration des grandes plateformes de partage de contenus (telles que Netflix, Amazon Prime Video, Disney + ou Apple TV +) dans le champ de la régulation et du financement de la création française. Enfin, elles ont amorcé la régulation des grands acteurs du numérique en faisant de l'Arcom le correspondant naturel de la Commission européenne et de ses homologues européens pour assurer la mise en oeuvre du DSA.

Source : commission des finances d'après les réponses de M. Roch-Olivier Maistre au questionnaire du rapporteur

2. Un rapprochement préparé très en amont, retardé par la crise sanitaire

Le 5 décembre 2019, le ministre de la Culture, Franck Riester, présente en Conseil des ministres le projet de loi de réforme de l'audiovisuel, prévoyant notamment le rapprochement entre le CSA et l'Hadopi. Le mois suivant, le 13 janvier 2020, le CSA et l'Hadopi signent, en présence du ministre de la Culture, une convention instaurant une mission de préfiguration de la fusion des deux autorités.

La pandémie du Covid-19 interrompt le processus législatif qui reprend un an plus tard. Le 30 mars 2021, le CSA rend son avis sur le projet de loi. Le 8 avril 2021, une nouvelle version du projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique est présentée en Conseil des ministres.

En septembre 2021, le Sénat et l'Assemblée nationale adoptent5(*) les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi. Le 21 octobre 2021, saisi par une soixantaine de sénateurs, le Conseil constitutionnel valide la constitutionnalité du texte en sa quasi-totalité. Le 26 octobre 2021, la loi relative à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique est publiée au Journal officiel, portant création de l'Arcom au 1er janvier 2022.

Ainsi que l'explique l'Arcom, « dix ans après sa création, adosser l'Hadopi, petite structure, à un acteur plus puissant comme le CSA avait du sens administrativement. Il y avait par ailleurs une cohérence à confier au même organisme le contrôle d'un bout de la chaîne à l'autre : la fixation des obligations de financement, le contrôle de ces obligations, le contrôle du respect du droit des auteurs, la protection des oeuvres et la lutte contre le piratage. »6(*)

3. Une intégration des services réalisée sans affecter la continuité des missions dévolues à la nouvelle autorité

L'Arcom, à sa création le 1er janvier 2022, a hérité de l'ensemble des missions des deux autorités fusionnées, le CSA et l'Hadopi, mais s'est également vu confier des nouvelles missions substantielles, portant en particulier sur la régulation des plateformes en ligne7(*) et des services de vidéo à la demande étrangers8(*), ainsi que sur de nouvelles modalités de lutte contre le piratage des contenus sportifs et culturels en ligne.

Afin de remplir de manière efficace ces nouvelles missions, l'Arcom s'est appuyée sur les personnels du CSA et de l'Hadopi, dont les champs d'intervention étaient distincts et dont seules certaines fonctions supports (ressources humaines, systèmes d'information, budget) se recouvraient, l'Hadopi se distinguant en outre par un ratio de fonctions support particulièrement bas.

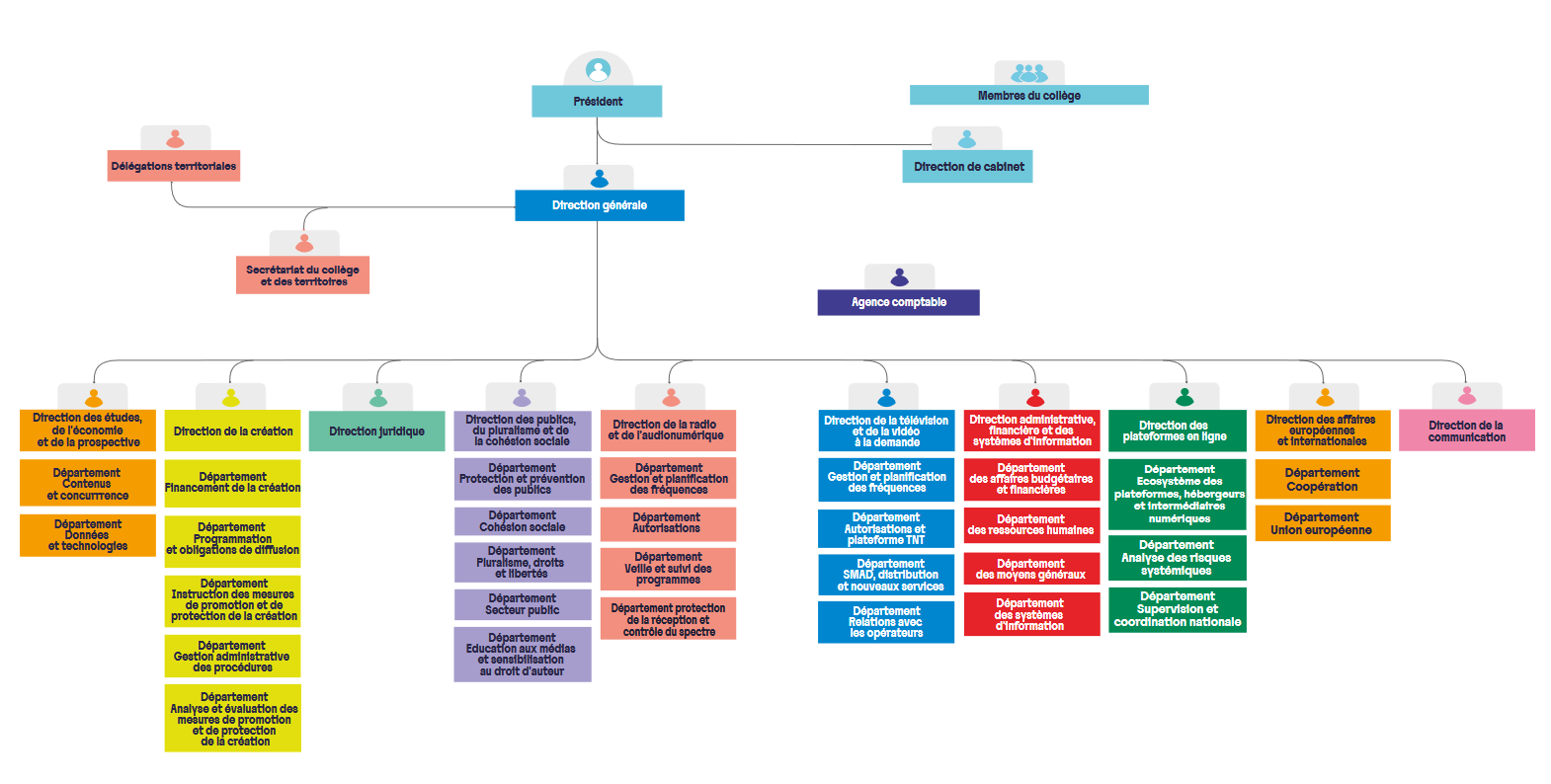

En parallèle, l'organigramme a été refondu, en créant une direction des plateformes en ligne pour gérer les nouvelles compétences liées en particulier au règlement européen sur les services numériques (RSN)9(*) et une direction de la création pour, d'une part, contrôler le respect des obligations des acteurs audiovisuels (en particulier les services de vidéo à la demande par abonnement) en matière de financement de la production et, d'autre part, exercer l'ensemble des missions de lutte contre le piratage. Le champ d'action des seize délégations territoriales de l'autorité a par ailleurs été élargi à l'éducation aux médias et à l'information.

L'organisation de l'Arcom se compose ainsi de dix directions, dont cinq directions « métiers » et cinq direction « supports ».

Les directions métiers couvrent à la fois les différents types d'acteurs soumis à la régulation de l'Autorité (opérateurs de télévision et de radio, services de médias audiovisuels à la demande, plateformes numériques) et les branches de règles mises en oeuvre (financement et diffusion des oeuvres, pluralisme, régulation des contenus) :

- la direction de la création assure le respect, par les services de médias audiovisuels, de leurs obligations en matière de financement et de diffusion des oeuvres audiovisuelles et cinématographiques. Elle met en oeuvre les moyens effectifs de protection des contenus dématérialisés contre les usages illicites et favorise leur diffusion légale sur internet ;

- la direction des publics, du pluralisme et de la cohésion sociale veille au respect, par les éditeurs des règles et engagements en matière de pluralisme, de droits et libertés, de protection de l'enfance et des publics et de cohésion sociale ;

- la direction de la télévision et de la vidéo à la demande met en oeuvre les règles et procédures relatives à l'accès au marché des services de médias audiovisuels. Elle assure la planification des fréquences utilisées pour la diffusion de la télévision numérique terrestre (TNT). Elle encadre la procédure de mise en service d'une autorisation pour la TNT. La direction réalise également des études d'impact, suit l'évolution technologique dans le secteur de la diffusion et participe à la normalisation des matériels et techniques de diffusion. Elle est compétente en matière de services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) et de distribution des services de télévision et des SMAD ;

- la direction de la radio et de l'audionumérique est chargée de la régulation des opérateurs de radio et du suivi du développement des contenus audio en ligne. Elle assure la planification des fréquences utilisées pour la diffusion de la radio, en mode numérique (DAB+) et analogique (FM). La direction encadre la procédure de mise en service d'une autorisation de radiodiffusion. Elle veille également au respect des obligations de diffusion des chansons et de l'exposition de la musique par les services de radio publics et privés ;

- la direction des plateformes en ligne est chargée de la régulation et de la supervision systémiques des opérateurs de plateformes en ligne, en particulier les réseaux sociaux et les moteurs de recherche, en matière de contenus illicites et préjudiciables. Elle a notamment pour missions l'élaboration des méthodes d'évaluation des moyens mis en oeuvre par les opérateurs de plateformes en ligne au titre, d'une part, de leurs dispositions légales et réglementaires et, d'autre part, des chartes et codes dont il revient à l'Arcom d'assurer un suivi.

En plus d'une direction administrative, financière et des systèmes d'information et d'une direction de la communication, les directions supports reflètent la technicité des missions de régulation de l'Arcom ainsi que leur dimension européenne et internationale :

- la direction juridique assure la sécurité juridique de l'ensemble de l'activité de l'Autorité. Elle est notamment chargée d'effectuer les études juridiques nécessaires tant à l'interprétation de la loi qu'à l'élaboration des décisions et avis rendus par l'Arcom. La direction procède également à l'expertise juridique des différentes analyses relatives à l'activité du régulateur. Elle est également chargée de la préparation de la défense de l'Arcom dans les dossiers contentieux, ainsi que du greffe des procédures de règlement de différends dont est saisie l'autorité ;

- la direction des études, de l'économie et de la prospective réalise les études et analyses nécessaires à la régulation de la communication audiovisuelle et numérique, notamment en matière d'innovations et de technologies numériques. Elle a notamment pour mission la réalisation des études d'impact économique, la préparation des avis à l'Autorité de la concurrence et à l'Arcep ou encore le suivi des marchés des droits de diffusion de contenus audiovisuels, cinématographiques et sportifs ;

- la direction des affaires européennes et internationales a pour missions de proposer et de mettre en oeuvre les actions européennes et internationales de l'Arcom. Elle assure notamment la participation de l'Arcom aux réseaux de régulateurs dont elle est membre, définit les positions et la stratégie d'influence de l'Arcom auprès de l'Union européenne, pilote les dossiers relatifs aux chaînes extra-européennes et au suivi de l'audiovisuel extérieur de la France.

Organigramme de l'Arcom

Source : Arcom, rapport d'activité 2024

Depuis 2022, les missions de l'Arcom ont connu de nombreuses évolutions, résultant d'une succession accélérée d'initiatives aux niveaux national et européen.

En premier lieu, plusieurs chantiers importants ont été menés pour moderniser la diffusion et la régulation de la radio et de la télévision. S'agissant de la radio, les cinq dernières années ont été dominées par le déploiement de la radio numérique, le DAB+ (Digital Audio Broadcasting), qui couvre à présent quelque 65 % de la population métropolitaine. La poursuite du déploiement du DAB+ est appelée de ses voeux par l'ensemble des acteurs de la radio, qu'il s'agisse des grands réseaux nationaux, des radios indépendantes ou des radios associatives, qui contribuent à la cohésion sociale dans les territoires. La modernisation de la télévision numérique terrestre (TNT) a été poursuivie en achevant la généralisation de la haute définition et en déployant l'ultra-haute définition pour les antennes de France 2 et France 3, dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) 2024.

Un travail sur les « services d'intérêt général » a été engagé afin d'assurer aux chaines de la TNT et à leurs déclinaisons à la demande une visibilité appropriée sur les téléviseurs connectés, face aux plateformes payantes étrangères.

En parallèle, l'Autorité a porté une attention particulière au renforcement des obligations des éditeurs et à leur contrôle. Comme le souligne l'Arcom, « la TNT reste pour les Français un vecteur central d'accès aux contenus audiovisuels - au savoir, à la culture, à l'information, au divertissement -, avec un large choix d'offres gratuites diffusées à l'ensemble de la population. C'est le seul espace à être régulé de façon aussi aboutie, grâce à l'assignation aux éditeurs d'obligations de financement de la création, d'objectifs de cohésion sociale et de règles de pluralisme, en contrepartie de l'usage gratuit des fréquences »10(*).

Les nouvelles conventions conclues avec les chaînes de télévision traduisent également l'attention accordée à la place des femmes sur les antennes, à la visibilité du handicap, à l'accessibilité des programmes, tout en intégrant pour la première fois des engagements en matière de transition écologique et d'éducation aux médias.

Enfin, les procédures de contrôle des obligations ont été renforcées en facilitant le dépôt des signalements par le grand public, avec plus de 100 000 saisines sur des programmes en 2024 (entre 30 et 50 000 les deux années précédentes), et en réduisant les délais de traitement.

Un autre développement majeur des missions de l'Arcom par rapport à celles, préexistantes, du CSA, résulte de la révision en 2018 de la directive Services de médias audiovisuels (SMA)11(*), dont la transposition a permis d'étendre aux plateformes Netflix, Amazon Prime Vidéo et autres Disney + les obligations de financement et d'exposition de la création européenne et francophone, sous le contrôle de l'Arcom, réduisant ainsi les asymétries réglementaires dont pouvaient souffrir les acteurs nationaux, tout en assurant au tissu productif français un volume de commande croissant.

En deuxième lieu, s'agissant des plateformes numériques, le règlement européen sur les services numériques (RSN), entré en pleine application le 17 février 2024, vise à garantir un environnement en ligne de confiance, fiable et protecteur des droits fondamentaux. Il impose un nouveau régime de responsabilité à tous les acteurs fournissant des services numériques dans l'Union européenne, dont les plateformes en ligne, et se traduit par des obligations renforcées en matière de transparence et de lutte contre les contenus illicites et préjudiciables.

La loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique a adapté en droit national le RSN et désigné l'Arcom coordinateur pour les services numériques (CSN), chargé de superviser l'exécution du RSN sur son territoire aux côtés de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). À ce titre, selon le principe du pays d'origine, l'Arcom veille au respect de leurs obligations par l'ensemble des fournisseurs de services en ligne établis en France12(*). À l'échelle européenne, l'Arcom coopère avec l'ensemble des coordinateurs ainsi que la Commission européenne au sein du Comité européen des services numériques. Les CSN assistent la Commission dans sa supervision des très grandes plateformes et très grands moteurs de recherche, pour lesquels le RSN prévoit un régime spécifique renforcé d'obligations. À ce titre, l'Arcom participe aux enquêtes ouvertes par la Commission. L'Arcom est enfin chargée de désigner, sur le territoire français, les signaleurs de confiance, qui sont des maillons essentiels au fonctionnement du DSA. La France est d'ailleurs l'État membre qui en a désigné le plus grand nombre13(*).

En dernier lieu, s'agissant de la prise en compte de l'évolution des pratiques de piratage, la loi relative à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique qui a porté création de l'Arcom a par ailleurs significativement renforcé les compétences de l'autorité publique en matière de lutte contre le piratage. Deux nouveaux dispositifs ont été mis en place pour permettre à l'Autorité de lutter directement contre les services qui organisent le piratage d'oeuvres culturelles et de contenus sportifs14(*). L'Arcom peut désormais intervenir, à l'issue d'une première décision du juge en matière de lutte contre le piratage culturel ou sportif, pour empêcher l'accès aux services qui la contournent, quelle que soit la technologie utilisée.

Les limites de la procédure de réponse graduée précédemment mise en oeuvre par l'Hadopi en matière de lutte contre le piratage

La procédure de réponse graduée consistait en une procédure pré-pénale organisée en deux phases :

- dans un premier temps, l'envoi d'avertissements successifs aux abonnés à internet dont la connexion avait été utilisée pour partager des oeuvres protégées ;

- dans un second temps, en cas d'échec de ces avertissements successifs, la transmission du dossier de l'abonné au Parquet.

Cette procédure ne permettait pas de s'attaquer aux sources du piratage culturel et ne traitait pas le cas du piratage de manifestations sportives.

Elle était par ailleurs circonscrite à une certaine technologie de piratage (le pair à pair) et n'était donc pas adaptée à l'usage d'autres technologies (téléchargement direct, IPTV).

Source : commission des finances, d'après les réponses de l'Arcom au questionnaire général du rapporteur

Selon l'expression de l'un des principaux acteurs audiovisuels français, auditionné par le rapporteur, la création de l'Arcom et les nouvelles prérogatives qui lui ont été confiées ont représenté « une certaine révolution dans la lutte contre le piratage », qui a été « véritablement institutionnalisée grâce à la fusion entre le CSA et l'Hadopi et la mise en oeuvre dans le même temps d'un nouveau cadre législatif pour faire monter en puissance les leviers de régulation ».

B. UNE RATIONALISATION DE LA GESTION BUDGÉTAIRE ET HUMAINE À POURSUIVRE, DANS UN CONTEXTE DE CROISSANCE DE L'ACTIVITÉ QUI SOULÈVE UN RISQUE DE DISPERSION ET DE TENSION SUR LES MOYENS

Dotée d'un budget de 51,2 millions d'euros15(*) et d'un plafond d'emplois de 379 équivalents temps plein travaillés (ETPT)16(*) pour 2025, l'Arcom représente aujourd'hui l'une des principales autorités administratives/publiques indépendantes (AAI/API) en termes de moyens.

Ainsi, elle constitue la troisième autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale en plafond d'emplois, après l'Autorité des marchés financiers (AMF) et la Haute Autorité de santé (HAS)17(*). En effectifs, l'Arcom comptait 363 ETPT en 202518(*).

1. Un déficit cumulé de 5 millions d'euros imputable aux opérations exceptionnelles associées à la rationalisation de l'occupation immobilière

Les années 2022 et 2024 ont été marquées par deux opérations exceptionnelles, d'une part la création et l'installation de l'Arcom, d'autre part le déménagement de la nouvelle implantation du siège de l'Autorité dans le 12ème arrondissement de Paris.

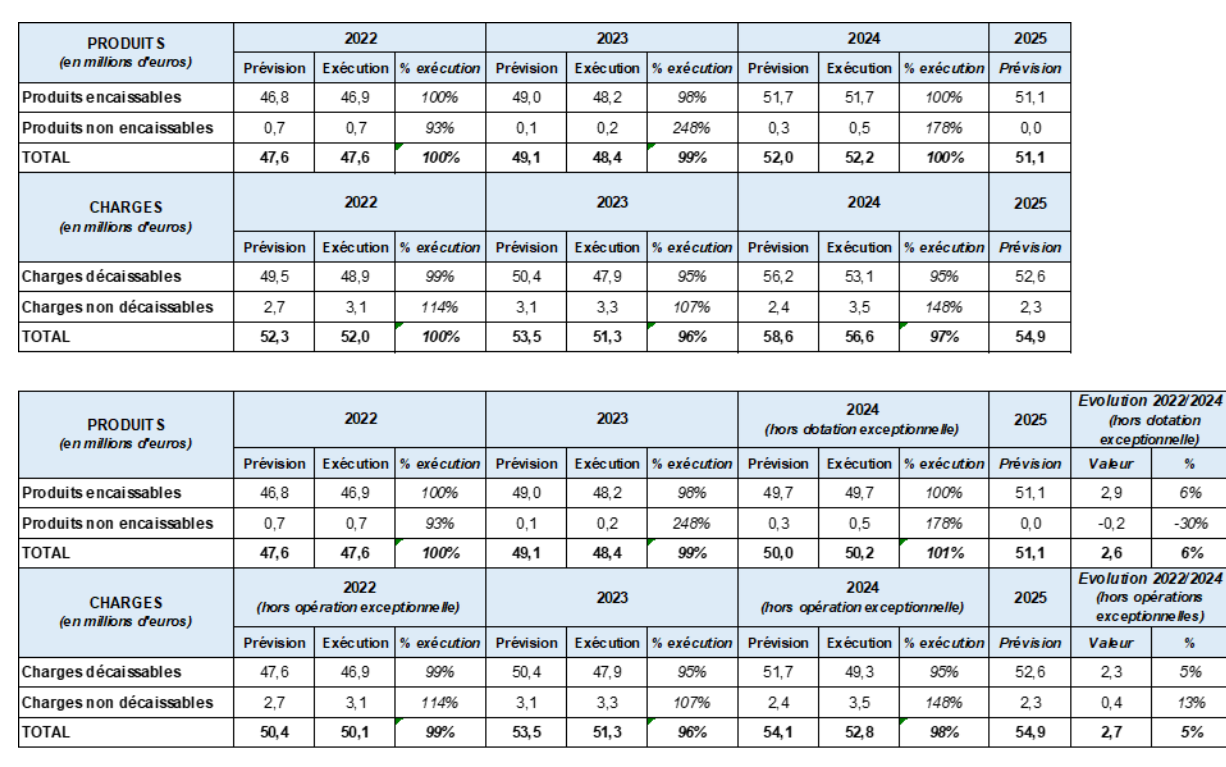

Hors opérations exceptionnelles, sur la période 2022-2024, les recettes de l'Arcom sont en hausse de 6 % et ses dépenses de 5 % (pour une inflation sur la période de 12,7 %).

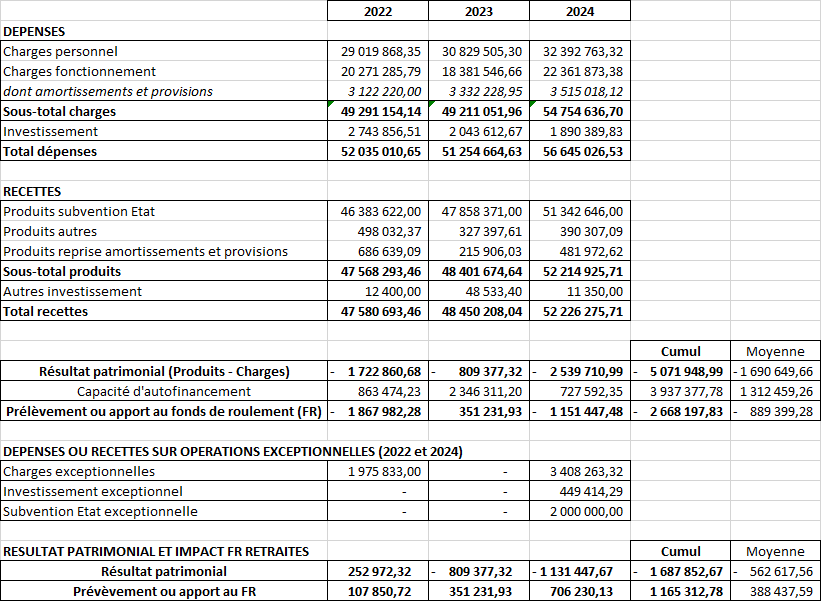

Le résultat patrimonial (différence entre les produits et les charges) de l'Arcom affiche un déficit pour les exercices 2022, 2023 et 2024, respectivement de 1,7 million d'euros, 0,8 million d'euros et 2,5 millions d'euros. Sur la période 2022-2024, le déficit cumulé atteint ainsi 5 millions d'euros, soit 1,7 million d'euros en moyenne annuelle. Ces montants s'expliquent notamment par les opérations exceptionnelles de travaux réalisées en 2022 et en 2024, dans le cadre du regroupement des services du CSA et de l'Hadopi sur un même site, au siège historique du CSA (Tour Mirabeau, Paris 15ème), puis du déménagement de l'Autorité sur un nouveau site présentant une surface optimisée (Bâtiment DAUM'N, Paris 12ème).

a) Des produits constitués pour la quasi intégralité par la subvention budgétaire de l'Etat

La hausse des produits est liée à la hausse de la subvention de l'Etat qui constitue 99 % des recettes encaissables de l'Arcom et finance à la fois ses dépenses de personnel et de fonctionnement, mais aussi son investissement.

Le montant de subvention adopté en loi de finances initiale (LFI) pour 2022 par le Parlement était de 46,6 millions d'euros. Celui-ci était en progression de plus de 1 million d'euros par rapport aux subventions respectives du CSA (38,3 millions d'euros), et de l'Hadopi (8,3 millions d'euros) en 2021. Cette progression intégrait notamment :

- 500 000 euros au titre du relèvement du plafond d'emplois de 6 équivalents temps plein (ETP) accordé au CSA en LFI 2020 pour faire face aux nouvelles obligations en matière de lutte contre la manipulation de l'information, contre les contenus haineux sur internet et à celles issues de la transposition de la directive « services de médias audiovisuels » (SMA) ;

- 380 000 euros pour la rémunération des deux membres supplémentaires du collège, désormais composé de neuf membres.

Néanmoins, en gestion 2022, la subvention versée à l'Arcom s'est finalement établie à 46,4 millions d'euros (en retrait de 178 000 euros par rapport aux crédits ouverts en LFI 2022).

Le montant de la subvention de l'Arcom adopté en LFI 2023 par le Parlement était de 48,8 millions d'euros, soit une augmentation de près de 5 % par rapport à la subvention attribuée en LFI 2022. L'augmentation était principalement liée à la progression du plafond d'emplois de 15 équivalents temps plein (ETP) pour répondre à la mise en oeuvre des nouvelles missions confiées par la loi et le règlement européen sur les services numériques.

Cette évolution de la subvention devait permettre également de compenser partiellement l'impact sur la masse salariale de l'augmentation du point d'indice de la fonction publique intervenue au 1er juillet 2022.

Postérieurement à l'adoption de la LFI 2023, la subvention de l'Arcom a fait l'objet d'une mise en réserve de 1,4 million d'euros. Toutefois, l'Autorité a ensuite bénéficié d'une levée partielle de cette mise en réserve, portant la subvention de l'Arcom à 47,9 millions d'euros.

En LFI 2024, la subvention était en hausse de plus de 4 % par rapport à la subvention attribuée en LFI 2023, soit un montant de 50,9 millions d'euros. L'augmentation était notamment liée à une nouvelle progression du plafond d'emplois de 10 ETP accordée dans la continuité des 15 ETP obtenus en 2023. La hausse de la subvention devait aussi permettre de compenser partiellement l'impact sur la masse salariale de l'augmentation du point d'indice de la fonction publique intervenue au 1er juillet 2022 et au 1er juillet 2023.

Toutefois, une annulation de crédits de 1,6 million d'euros a ensuite été appliquée sur la subvention de l'Arcom19(*). Enfin, une subvention exceptionnelle de 2 millions d'euros a été accordée pour faire face à une partie de coûts de l'opération de déménagement de son siège dans le 12ème arrondissement de Paris.

Pour 2025, le montant de la subvention inscrit au budget initial pour 2025 de l'Arcom correspond au montant notifié par les services du Premier ministre fin 2024, soit 50,9 millions d'euros, montant stable par rapport à l'exercice 2024 alors que la subvention devait progresser de près de 0,9 million d'euros selon la trajectoire inscrite dans la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour 2023-2027 et de 0,6 million d'euros supplémentaires demandés par l'Arcom pour financer la part employeur de la protection sociale complémentaire obligatoire au 1er janvier 2025 et le maintien de rémunération de deux membres du collège, inéluctable en vertu de l'article 5 de la loi de 1986.

Finalement, le montant de subvention voté en LFI 2025 en février dernier est en baisse de plus de 1 million d'euros par rapport à 2024, à 49,9 millions d'euros. Par ailleurs, une nouvelle baisse de la subvention de l'État de 495 000 euros a été notifiée à l'Arcom suite à la parution du décret n° 2025-374 du 25 avril 2025 portant annulation de crédits.

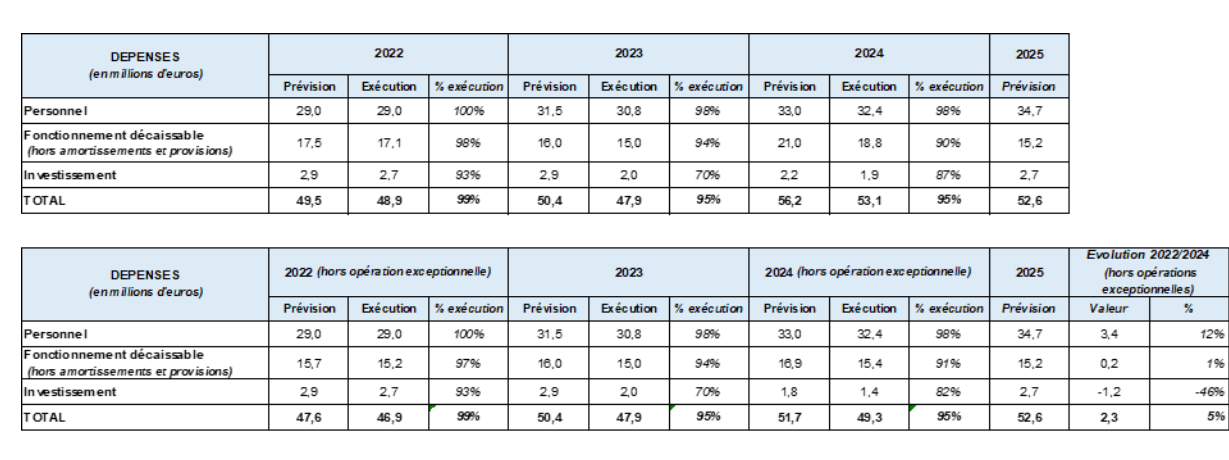

b) Des charges dédiées majoritairement aux dépenses de personnel et aux dépenses immobilières

Les charges décaissables progressent de 5 % entre 2022 et 2024 (période durant laquelle l'inflation a été de 12,7 %), hors opérations exceptionnelles. L'augmentation concerne principalement les dépenses de personnel avec une hausse de 12 % entre 2022 et 2024.

En effet, selon l'Arcom l'intervention de l'autorité auprès des plateformes, réseaux sociaux et sites de partages de vidéos ou auprès de nouveaux ayants droit « élargit considérablement le nombre d'acteurs entrant dans le champ de sa régulation, tandis que les modalités d'intervention se diversifient aussi »20(*). Ce changement d'échelle mais également de nature de la régulation nécessite des moyens budgétaires et humains supplémentaires.

C'est dans ce contexte que le Parlement a accordé à l'Arcom, en LFI 2023, une hausse de son plafond d'emplois de 15 ETP, puis, en LFI pour 2024, une nouvelle progression de son plafond d'emplois de 10 ETP, le portant au total à 380 équivalents temps plein travaillé (ETPT).

D'après l'Arcom, les recrutements de « profils experts (en matière de traitement de la donnée de masse, de connaissance des algorithmes et des modalités de fonctionnement techniques des plateformes, notamment) »21(*) expliquent l'augmentation des dépenses de personnel (salaires et charges, taxe sur les salaires, dépenses d'action sociale).

S'agissant de l'enveloppe de fonctionnement, les dépenses restent maîtrisées avec une hausse de 1 % sur les trois dernières années. Cette enveloppe représente environ 30 % du budget de l'Arcom et est principalement constituée des dépenses immobilières (loyers et charges du siège à Paris et des Arcom locales de métropole et d'outre-mer ainsi que les travaux et les services aux bâtiments). En 2025, ces dépenses devraient être en baisse par rapport à 2024 grâce notamment à la négociation du nouveau bail de l'Arcom au sein de l'immeuble « le DAUM N » situé dans le 12ème arrondissement, qui a pris effet le 1er janvier 2025.

Par ailleurs, l'Autorité mène depuis plusieurs années une rationalisation de sa politique d'achat se traduisant par des efforts d'économie et par un recours de plus en plus large aux marchés mutualisés mis en place par les services du Premier ministre ou encore par la direction des achats de l'État (DAE), avec notamment un taux de rattachement de 65 % en 2024.

Enfin, l'Arcom indique « veille[r] à l'optimisation de son organisation et de ses procédures internes afin d'être en mesure de faire face à toutes ses nouvelles missions, qui accroissent invariablement la charge de travail de ses équipes »22(*), et maintient un haut niveau d'investissement informatique pour la sécurisation et la modernisation des outils existants et la mise en place de nouveaux systèmes d'information.

Détail des dépenses de l'Arcom en prévision et en exécution sur la période 2022-2025

(en millions d'euros et en pourcentage)

Source : réponses de l'Arcom au questionnaire général du rapporteur

Décomposition des dépenses de

fonctionnement de l'Arcom en exécution

sur la période

2022-2024

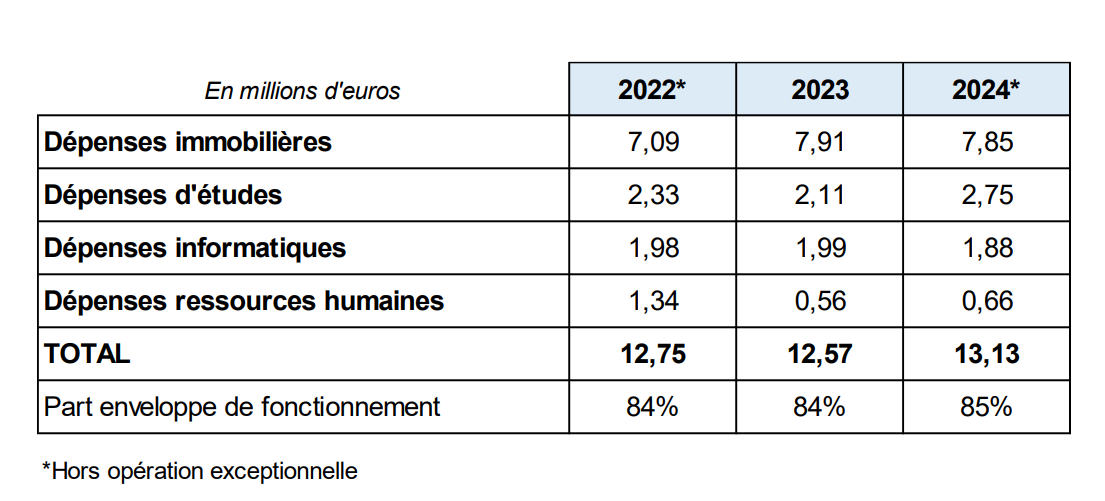

(en millions d'euros)

Source : réponses de l'Arcom au questionnaire général du rapporteur

L'enveloppe de fonctionnement est principalement constituée des dépenses immobilières (loyers et charges du siège à Paris et des Arcom locales de métropole et d'outre-mer ainsi que les travaux et les services aux bâtiments), qui représentent près de la moitié des crédits de fonctionnement, pour 7,85 millions d'euros en 2024 (hors opérations exceptionnelles), des dépenses d'études réalisées par la direction des études, de l'économie et de la prospective, la direction des publics, du pluralisme et de la cohésion sociale et la direction de la création, des dépenses de maintenance informatique et des dépenses relatives aux ressources humaines (formations, remboursement des personnels mis à disposition dans les Arcom locales).

Ces dépenses augmentent de près de 3 %, de 12,75 millions d'euros en 2022 à 13,13 millions d'euros en 2024 (hors opérations exceptionnelles), notamment en raison d'une hausse des dépenses immobilières due à l'indexation des loyers, en grande partie corrélée au haut niveau d'inflation et à la forte progression de l'indice des loyers des activités tertiaires de 6,5 % en 2023 et de 5 % en 2024 (et après 5,1 % en 2022).

En outre, les dépenses de maintenance informatique se maintiennent à un niveau élevé, à environ 2 millions d'euros par an, afin de maintenir l'ensemble des systèmes d'information en condition opérationnelle, s'acquitter des coûts de licences et mettre en place les cadres contractuels de maintenance évolutive nécessaires à l'adaptation permanente de ces outils informatiques.

S'agissant des dépenses d'études, elles sont en progression, de 2,33 millions d'euros en 2022 à 2,75 millions d'euros en 2024, en lien avec les nouvelles missions confiées à l'Arcom, notamment pour intervenir auprès des plateformes, réseaux sociaux et sites de partages de vidéos ou auprès de nouveaux ayants droit.

Enfin, les dépenses relatives aux ressources humaines, composées essentiellement des dépenses de formation et des prestations extérieures23(*), diminuent facialement de 680 000 euros entre 2022 et 2024. En effet, depuis 2023, les dépenses relatives au remboursement des rémunérations des personnels mis à la disposition des Arcom locales (assistants) par le ministère de l'intérieur fait l'objet d'une provision (dépenses non décaissables) et non plus d'une charge. Si on déduit cette dépense des charges 2022, les dépenses liées aux ressources humaines progressent de plus de 6 %.

Au 31 décembre 2024, les effectifs physiques mis à disposition de l'Arcom dans ses délégations territoriales par le ministère de l'intérieur représentaient 13 agents. D'après le rapport d'activité 2024 de l'Arcom24(*), cette mise à disposition représente un montant de charges à payer de 915 000 euros, en amélioration par rapport au 1er janvier 2024, date à laquelle il s'élevait à 2,888 millions d'euros. En l'absence de transmission d'un état détaillé par le ministère de l'intérieur, l'Arcom a comptabilisé une provision pour charges estimée au coût historique pour un montant de 0,697 million d'euros (pour mémoire, la provision pour l'exercice 2023 était de 0,682 million d'euros).

De fait, afin de régulariser la prise en charge des agents concernés, dans une logique de transparence budgétaire, le rapporteur appelle à procéder à l'apurement des charges à payer au titre des agents mis à disposition de l'Arcom par le ministère de l'intérieur.

Recommandation n° 2. Apurer les charges à payer au titre des agents mis à disposition de l'Arcom par le ministère de l'intérieur (Arcom, ministère de l'intérieur).

c) Un classement des dépenses par destination faisant apparaître une part importante des dépenses consacrées aux fonctions de pilotage et de support, représentant un tiers du budget de l'Autorité

Dès sa création, l'Arcom s'est dotée d'un cadre de présentation de ses dépenses traduisant budgétairement ses grandes missions statutaires. Les trois enveloppes traditionnelles de dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont ainsi ventilées sur cinq destinations budgétaires affichant la finalité de la dépense et la masse budgétaire qui lui est associée.

Décomposition des dépenses de

l'Arcom par destination budgétaire

(hors dotations aux amortissements

et provisions)

(en millions d'euros)

|

2022 |

2023 |

2024 |

2025 |

|

|

Autoriser et conventionner les opérateurs audiovisuels |

12,81 |

13,17 |

12,72 |

14,41 |

|

dont dépenses de personnel |

9,57 |

10,22 |

10,23 |

11,23 |

|

Protéger les publics, le pluralisme et la cohésion sociale |

6,43 |

6,02 |

6,58 |

6,65 |

|

dont dépenses de personnel |

4,71 |

4,93 |

5,72 |

5,45 |

|

Protéger la création à l'ère numérique |

6,04 |

6,35 |

6,96 |

7,28 |

|

dont dépenses de personnel |

4,71 |

5,07 |

5,22 |

5,79 |

|

Observer, coopérer et informer |

6,04 |

6,65 |

7,57 |

7,75 |

|

dont dépenses de personnel |

4,47 |

4,84 |

5,28 |

5,11 |

|

Piloter l'Autorité et assurer les fonctions support |

17,59 |

15,74 |

19,30 |

16,48 |

|

dont dépenses de personnel |

5,55 |

5,78 |

5,94 |

7,11 |

|

Total |

48,91 |

47,92 |

53,13 |

52,57 |

Note : les données pour les années 2022 à 2024 correspondent à celles du compte financier (exécution). Les données pour l'année 2025 correspondent à celles du budget initial (prévision).

Source : commission des finances, d'après les réponses de l'Arcom au questionnaire général du rapporteur

Décomposition des effectifs de l'Arcom par destination budgétaire en 2024

(en équivalents temps plein travaillé)

Source : commission des finances, d'après les réponses de l'Arcom au questionnaire général du rapporteur

La destination « Autoriser et conventionner les opérateurs audiovisuels », la deuxième plus importante en montant (14,41 millions d'euros en 2025) et la première en effectifs (103,81 ETPT en 2024), regroupe l'ensemble des procédures préalables à l'exercice de leur activité par les opérateurs audiovisuels. Elle correspond en particulier à la mission d'allocation et de contrôle des fréquences pour la télévision et la radio (TNT, FM, DAB +).

Les dépenses rattachées à la direction de la télévision et de la vidéo à la demande (DTVAD), à la direction de la radio et de l'audio numérique (DRAN) et aux comités techniques de l'audiovisuel (CTA) constituent l'essentiel des crédits alloués à cette destination. Les dépenses de fonctionnement et d'investissement sont essentiellement destinées aux travaux de planification des fréquences.

En 2023, la hausse observée pour cette destination provient principalement des dépenses de personnel, affectées par les mesures dites de fonction publique, en faveur de la rémunération des agents, notamment la hausse de la valeur du point de la fonction publique. En 2024, la baisse provient principalement des dépenses de fonctionnement et d'investissement, les dépenses de personnel étant proches du niveau atteint en 2023. La baisse constatée sur les dépenses de fonctionnement concerne principalement les travaux de planification des fréquences notamment dans le cadre des opérations de lancement du DAB+ pour la DRAN.

La destination « Protéger les publics, le pluralisme et la cohésion sociale » (6,65 millions d'euros en 2025 et 69,48 ETPT en 2024) rassemble les missions de contrôle des obligations qualitatives des éditeurs25(*) et les missions relatives à la lutte contre les contenus illicites ou préjudiciables sur les plateformes en ligne26(*).

Ces lignes budgétaires relèvent principalement de la direction des publics, du pluralisme et de la cohésion sociale (DPPCS) et de la direction des plateformes en ligne (DPL), dont la masse salariale progresse en lien avec le renforcement de ses équipes. Outre des dépenses récurrentes, notamment d'indexation et de mise à disposition des programmes, la DPPCS fait réaliser des études qualitatives sur l'influence des messages relatif à l'hygiène de vie et des communications commerciales sur les enfants, les adolescents et leurs parents, ou encore sur l'influence des messages relatifs au climat diffusés par les opérateurs audiovisuels. Par ailleurs, une partie du budget alloué au département des systèmes d'information (DSI) est consacrée au déploiement de logiciels dédiés aux missions se rattachant à cette destination (pluralisme, gestion des saisines).

La destination « Protéger la création à l'ère numérique » (7,28 millions d'euros en 2025 et 61,48 ETPT en 2024) correspond aux missions de contrôle, d'étude, d'avis et de recommandation portant sur les questions de protection et de promotion de la création.

Cette destination est constituée à titre principal par les dépenses rattachées à la direction de la création (DICREA) et intègre celle du département de « veille et suivi des programmes » de la DRAN. Les dépenses de fonctionnement et d'investissement sont principalement celles relatives à la mise en oeuvre de la procédure de la réponse graduée, à la mise en place de systèmes automatisés de gestion des blocages de sites illicites de retransmission sportive, ainsi que des dépenses relatives aux obligations de diffusion d'oeuvres musicales (quotas de chansons francophones) des services radio. En outre, avec le renforcement des missions de l'Arcom en matière de protection des droits d'auteur et des droits voisins et de lutte contre le piratage, cette dernière doit se doter d'outils informatiques performants.

La destination « Observer, coopérer et informer » (7,75 millions d'euros en 2025 et 63,66 ETPT en 2024) recouvre les missions d'étude, d'avis et de conseil sur les questions économiques, l'activité européenne et internationale ainsi que les activités d'information et de communication, en particulier vers le grand public. Les dépenses qui lui sont rattachées sont celles de la direction des affaires européennes et internationales (DAEI), de la direction des études, de l'économie et de la prospective (DEEP) et de la direction de la communication (DIRCOM).

Le niveau de dépenses de la DIRCOM est relativement stable et essentiellement constitué des dépenses relatives aux conférences de presse et auditions organisées avec les directions métiers de l'Autorité et des rencontres avec les institutionnels et acteurs du secteur de l'audiovisuel. S'agissant de la DEEP, les dépenses d'études augmentent en 2024. Plusieurs études majeures démarrées en 2023 se sont achevées en 2024 : une étude sur l'empreinte environnementale des usages audiovisuels en France, en lien avec l'Arcep et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), une étude portant sur l'évolution du marché de la communication et son impact sur le financement des médias par la publicité, en lien avec la Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) du ministère de la culture, et une étude concernant les Français et l'information. Par ailleurs, la DEEP a lancé une consultation afin d'aider l'Arcom à concevoir son plan de transformation par la donnée et par l'intelligence artificielle. Des données et une étude dans le cadre de la mission d'observation de l'utilisation licite et illicite de oeuvres et objets protégés par les droits d'auteur sur internet ont également été acquises, en particulier dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

Enfin, la destination « Piloter l'Autorité et assurer les fonctions support » (16,48 millions d'euros en 2025 et 63,98 ETPT en 2024) regroupe l'ensemble des dépenses liées aux fonctions « support » de l'activité ainsi qu'au pilotage général de l'Arcom. Elle est principalement constituée des dépenses rattachées à la direction administrative, financière et des systèmes d'information (DAFSI) et à l'agence comptable (AC).

Cette destination représente environ un tiers du budget et un sixième des effectifs de l'Arcom et inclut notamment l'ensemble des dépenses de loyer et charges du siège et des comités techniques de l'audiovisuel, la gestion logistique, les dépenses de formation et d'action sociale, ou encore la maintenance générale de l'infrastructure informatique27(*).

Le niveau de dépenses de fonctionnement atteint en 2024 est lié à l'opération exceptionnelle d'aménagement de la nouvelle implantation du siège parisien de l'Arcom dans le 12ème arrondissement de Paris.

S'agissant des conséquences budgétaires du rapprochement entre le CSA et l'Hadopi, l'Arcom indique que la fusion « a avant tout permis de générer des synergies entre les équipes en mutualisant des expertises (par exemple sur les technologies et les protocoles réseaux), en particulier au regard des nouvelles missions assignées par la loi à l'Arcom (régulation des plateformes en ligne, nouvelles modalités de lutte contre le piratage) »28(*).

Par ailleurs, l'intégration des services des deux autorités a permis l'économie de 4 ETPT en fonctions support, « étant noté toutefois que l'Hadopi se distinguait par un taux particulièrement faible de fonctions supports en proportion de son effectif global, lui-même largement minoritaire dans le nouvel ensemble »29(*).

d) Un déficit cumulé de 5 millions d'euros résultant des opérations exceptionnelles associées au regroupement puis au déménagement des services

Le résultat patrimonial de l'Arcom présente un déficit pour les exercices 2022, 2023 et 2024, respectivement de 1,7 million d'euros, 0,8 million d'euros et 2,5 millions d'euros, soit un déficit cumulé de 5 millions d'euros (1,7 million d'euros en moyenne annuelle).

Comme le soulignent les services de l'Arcom, pour apprécier le caractère éventuellement structurel des déficits patrimoniaux observés, il est nécessaire de « retraiter en dépenses et en recettes les opérations exceptionnelles de travaux réalisées en 2022 et en 2024, ces dernières ayant été financées respectivement en totalité ou pour moitié par les réserves dont bénéficiait l'Arcom à sa création »30(*).

Ainsi, pour 2022, l'opération de regroupement des équipes sur un même lieu, sans prise à bail supplémentaire, a nécessité une enveloppe exceptionnelle de réaménagement des étages au sein de la Tour Mirabeau (siège historique du CSA, Paris 15ème) de près de 2 millions d'euros.

Cette opération a été financée par « prélèvement au fonds de roulement de l'Arcom, l'Hadopi et le CSA disposant de quelques réserves issues des exercices antérieurs »31(*). Par ailleurs, le bail relatif aux anciens locaux de l'Hadopi (Paris 14ème) a dû être maintenu jusqu'à la fin du premier semestre 2022.

Pour 2024, l'opération de déménagement du siège de l'Arcom dans un nouveau site (Paris 12ème) s'est traduite par une dépense exceptionnelle de 3,85 millions d'euros (3,4 millions d'euros en charges et 0,45 million d'euros en investissement) et par une subvention exceptionnelle complémentaire de l'État de 2 millions d'euros, permettant de compléter les prélèvements de réserves.

Après retraitement de ces opérations exceptionnelles, le déficit cumulé sur les trois exercices 2022-2023-2024 atteint près de 1,7 million d'euros, soit 0,56 million d'euros en moyenne annuelle.

Décomposition du budget de l'Arcom en

exécution

sur la période 2022-2024

(en euros)

Source : réponses de l'Arcom au questionnaire complémentaire du rapporteur

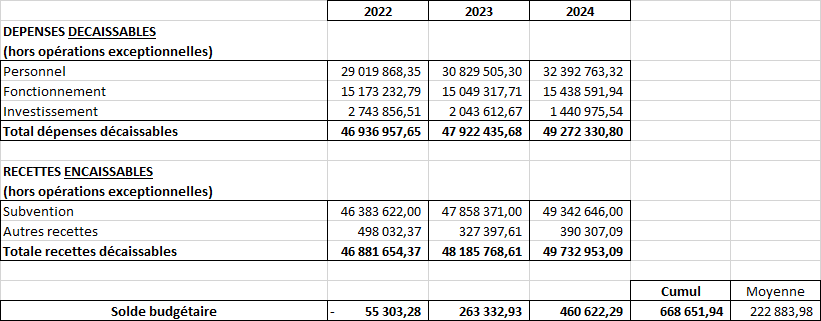

Par ailleurs, l'analyse de la gestion budgétaire et comptable de l'Arcom peut être affinée en considérant uniquement les opérations ayant un impact sur la trésorerie, soit les recettes encaissables et les dépenses décaissables (hors dotations aux amortissements et provisions et reprises).

En excluant les opérations n'ayant pas d'impact sur la trésorerie ainsi que les opérations exceptionnelles, le résultat budgétaire de l'Autorité affiche un déficit de - 55 000 euros en 2022, mais un excédent de + 263 000 euros en 2023 et de + 461 000 euros en 2024, soit un solde cumulé positif de + 0,7 million d'euros.

Décomposition du budget de l'Arcom en exécution, hors opérations n'ayant pas d'impact sur la trésorerie et opérations exceptionnelles, sur la période 2022-2024

(en euros)

Source : réponses de l'Arcom au questionnaire complémentaire du rapporteur

De surcroît, les services de l'Arcom relèvent que, dans le cadre de la trajectoire budgétaire pluriannuelle notifiée à l'Autorité au titre de la loi de programmation des finances publiques de 2023 à 2027, la progression de la subvention versée à l'Arcom était « de nature à assurer le financement complet des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement et leur progression maitrisée jusqu'en 2027 dans un contexte d'extension et d'accroissement constant des missions »32(*).

Or, si la trajectoire budgétaire pluriannuelle a été respectée en 2023 et en 2024, elle a été remise en cause à partir de 2025 avec une diminution de 1 million d'euros par rapport à 2024 votée en loi de finances initiale pour 202533(*).

Enfin, il convient de préciser que l'Arcom n'est pas habilitée à recourir à l'emprunt et n'a donc aucune dette bancaire.

Compte tenu de l'absence de nouvelles opérations exceptionnelles prévues sur les prochaines années, il importe d'assurer que le budget de l'Arcom soit durablement équilibré.

Recommandation n° 1. Définir une trajectoire de retour à l'équilibre du budget de l'Arcom pour 2027 (Arcom, DSAF).

Évolution du budget de l'Arcom en prévision et en exécution sur la période 2022-2025

(en millions d'euros et en pourcentage)

Source : réponses de l'Arcom au questionnaire général du rapporteur

2. Une gestion des ressources humaines marquée par une croissance soutenue et une rotation élevée des effectifs, majoritairement composés d'agents contractuels

Évolution des effectifs de l'Arcom sur la période 2022-2025

(en ETPT et en pourcentage)

Source : réponses de l'Arcom au questionnaire du rapporteur

En 2025, l'Arcom comptait 362,7 ETPT, contre 345 ETPT à sa création en 2022, représentant une croissance notable de 5,0 % en trois ans. Cette évolution, qui procède essentiellement de la hausse des effectifs enregistrée entre 2023 et 2024, de 346,4 ETPT à 363,4 ETPT, résulte notamment de l'augmentation du nombre d'agents de catégorie A +, de 223,5 ETPT en 2022 à 250,5 ETPT en 2025 (+ 12,1 %).

Suivant la décomposition des effectifs de l'Arcom, plus de 90 % des collaborateurs ont un statut d'agents contractuels publics, dont environ 85 % en contrat à durée indéterminée (CDI) et 5 % en contrat à durée déterminée (CDD).

Comme le précisent les services de l'Arcom, l'Autorité ne dispose pas de corps de fonctionnaires : l'ensemble de ses agents sont donc recrutés sur contrat, y compris les agents titulaires, accueillis en détachement sur contrat. L'ensemble des collaborateurs sont ainsi régis sur la base d'un socle commun en matière de carrière et de rémunération, le règlement de gestion.

De fait, la possibilité d'employer des personnels non titulaires permet de recruter des profils aux compétences diverses et parfois spécifiques, rares sur le marché du travail et a fortiori dans la fonction publique, comme certains domaines de l'ingénierie (fréquenciers, data scientists). Au plan pratique, cette faculté peut favoriser le recrutement d'apprentis au terme de leur alternance, sans que ceux-ci aient à passer de concours.

Par ailleurs, le fait que les services de l'Arcom soient constitués d'agents contractuels facilite la mobilité du personnel, notamment vers le secteur privé. D'après l'Autorité, « les collaborateurs ayant un projet d'évolution professionnelle ne se limitant pas à la sphère publique bénéficient d'une certaine latitude pour poursuivre leur carrière à l'extérieur »34(*). Sans la possibilité de recruter des agents contractuels, l'Arcom considère qu'elle se « priverait de ces profils précieux »35(*).

Enfin, la généralisation du recours au CDI pour les agents contractuels occupant un poste pérenne, dont la proportion passe de 83,77 % (pour 289 agents) en 2022 à 87,40 % (pour 317 agents) en 2025, suivant les orientations de la loi de transformation de la fonction publique36(*), a eu, selon les services de l'Autorité, un « impact favorable sur l'attractivité de l'Arcom en tant qu'employeur »37(*).

Cependant, le rapporteur relève un risque quant à la rotation des effectifs. Suivant les données transmises par l'Arcom, 37 recrutements externes ont été réalisés entre le 1er janvier 2024 et le 1er juillet 2025. Avec des effectifs de 293 agents hors personnes ayant connu uniquement comme employeur l'Arcom, l'Hadopi ou le CSA (hors stages), la proportion de recrutements externes présente un taux de 12,6 % sur 18 mois, soit par extrapolation environ 8,4 % sur un an.

Comme le soulignent les représentants du personnel, la gestion des ressources humaines de l'Arcom est confrontée à des difficultés pour attirer et fidéliser les agents dans un contexte d'élargissement de ses missions, notamment dans le domaine numérique. Selon la CFDT-Arcom, « les recrutements se heurtent à plusieurs obstacles : rareté des profils disponibles sur le marché, concurrence du secteur privé et d'autres autorités indépendantes, procédures de sélection parfois infructueuses. Le turnover est élevé, en particulier chez les agents en début ou milieu de carrière, ce qui fragilise la stabilité des équipes »38(*).