EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Des gilets bleus de Décathlon, aux débrayages des usines Vuitton à Asnières en passant par les grèves des usines Labeyrie dans les Landes depuis plusieurs mois, des mobilisations autour des bas salaires éclosent dans des entreprises et des secteurs peu habitués aux mouvements sociaux. Mais ces contestations, bien que dépassant les chapelles syndicales et les secteurs d'activité, restent circonscrites à l'entreprise.

C'est poussé par des négociations salariales annuelles perçues comme décevantes que de nombreux salariés ont décidé de débrayer, souvent pour la première fois de leur vie, pour réclamer de meilleurs salaires mais aussi une répartition plus juste des richesses dans des entreprises où les bénéfices sont pourtant importants.

Ces aspirations légitimes doivent pouvoir être entendues et trouver un écho politique dans notre société. Cette résolution prend acte du rejet du modèle néolibéral dans l'entreprise et l'administration. Ce modèle construit sur l'individualisation, la part variable des salaires, ne tient plus et le décrochage entre les salaires des ouvriers et ceux des cadres de direction, est de moins en moins accepté.

Pourquoi certains gagnent-ils plus que d'autres ? La question est tellement brûlante que Keynes conseillait de ne changer les salaires qu'en cas « d'absolue nécessité ». Les économistes tentent avec beaucoup de mal de déterminer quelle distribution des salaires permet de maximiser la production. Mais, en posant ainsi le problème, ils oublient que la répartition des salaires doit être acceptable, et donc tenir compte de l'aspiration des personnes à la justice. Or, dans une société conflictuelle où chacun a sa propre idée de ce qui est juste et a ses propres intérêts à défendre, la répartition est orientée par des rapports de force.

Selon la théorie économique dominante, les salaires reflètent les contributions de chaque salarié à la production.

Concrètement le salaire est le principal moyen de vivre pour la plupart des gens. Mais il ne peut s'appréhender qu'en simple unité de valeur permettant d'assurer les moyens matériels de subsistances, il est aussi une traduction du statut ou de la reconnaissance sociale associée à une profession ou à un individu. En ce sens, le salaire est une norme sociale, et c'est à cette norme sociale que les termes « premiers de corvées », par opposition aux « premiers de cordées », se référaient.

Dans une économie où la sacrosainte concurrence libre et non-faussée est érigée en totem, le rapport de force s'appréhende nécessairement par le prisme du marché.

En d'autres termes, le marché du travail doit naturellement et mécaniquement résoudre l'équation des salaires.

Dans cette logique, « ce qui est rare est cher ». Il serait permis de penser que les pénuries de compétences participent à l'inflation salariale, pourtant les pénuries de main-d'oeuvre font rarement grimper les salaires.

Le spectre de ce que les Américains appellent le « Big Quit » ou « Great Resignation » plane sur le vieux continent. En effet cette « Grande démission » désigne la vague d'employés qui quittent en nombre leur travail aux États-Unis. Ils ont été plus de 4,3 millions à remettre leur lettre de démission en août dernier. L'absence de salaire qu'ils jugeaient décent est la matrice de ce phénomène.

La juste valorisation salariale du travail est « cardinale » en ce qu'elle représente le principal point de friction dans notre société. Le salaire est un réel enjeu de cohésion sociale, les inégalités de revenus sont, selon une étude du ministère de la santé de 2018 parmi les moins acceptées et les plus injustement vécues.

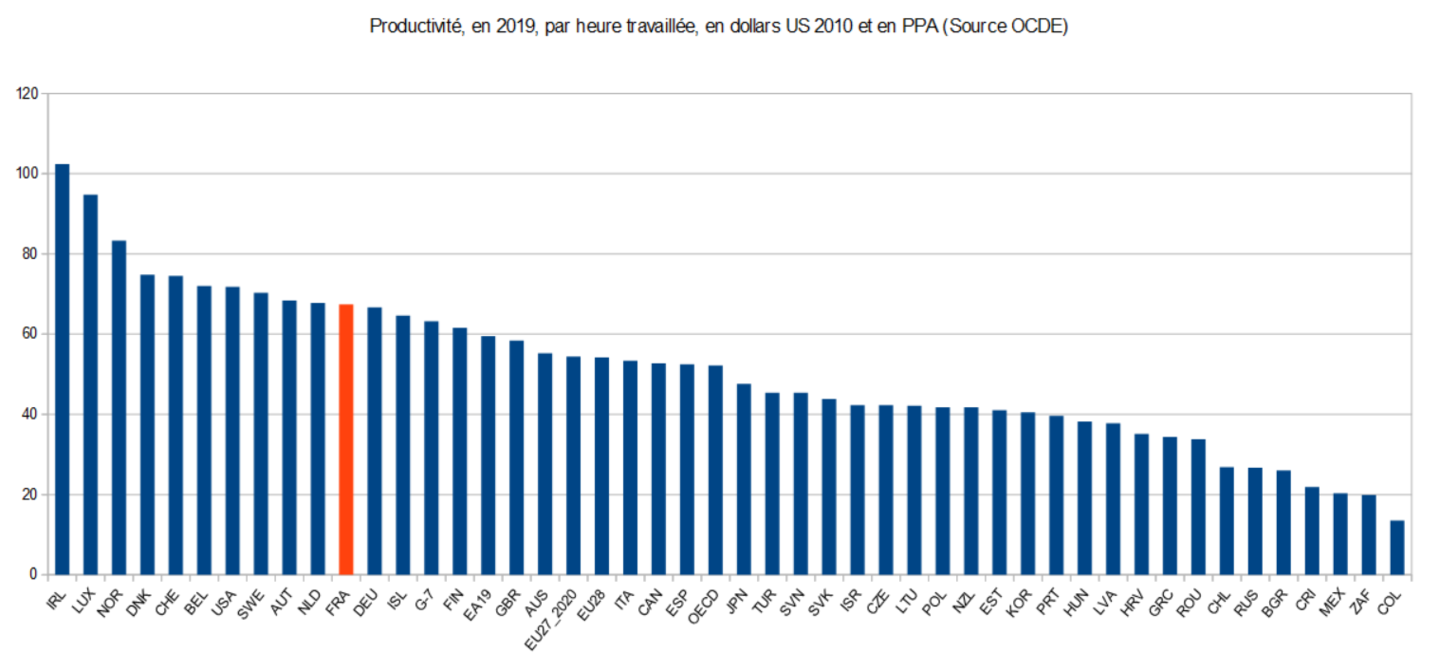

Cette injustice est d'autant plus mal vécue que les travailleurs (qu'ils soient salariés ou indépendants) français font partie des plus productifs d'Europe avec près de quinze points au-dessus de la moyenne européenne.

Les économistes sont partagés sur l'augmentation des salaires. Pour les uns, elle détruirait l'emploi local, pour d'autres, elle le doperait, voire ferait progresser l'activité.

De manière pragmatique, si l'entreprise répercute cette hausse de salaire dans ses prix de vente, elle risque de voir ses clients se détourner d'elle au profit de ses concurrents, notamment étrangers, ce qui réduirait d'autant son activité. Et si, à l'inverse, elle décide de ne pas augmenter ses prix, sa rentabilité diminuerait, voire deviendrait nulle ou négative, condamnant du même coup sa capacité à se développer ou à innover.

Pourtant le sujet semble pressant dans notre société, car avec la flexibilité, le sous-paiement des heures supplémentaires, le recul de l'âge de départ à la retraite, les salariés vont travailler plus et gagner moins, alors que la France est déjà un pays de « bas salaires ».

Le fait est que, depuis bien longtemps en France, l'idée d'augmenter les salaires a quasiment disparu du débat politique. Le dernier conflit social national sur les rémunérations, celui des gilets jaunes, a débouché sur une augmentation de la prime d'activité, c'est-à-dire du crédit d'impôt servant à compenser les trop faibles revenus des salariés, en dessous de 1,4 fois le Smic à temps complet, pas sur des augmentations de la fiche de paye.

Pourtant des solutions existent.

La puissance publique n'a pas directement la main sur le bouton des salaires, mais elle dispose de nombreux leviers. Le premier reste indéniablement d'améliorer la situation de ses agents. Policiers, personnel soignant, enseignants, contractuels, tout autant d'agents percevant des salaires relativement faibles par rapport aux pays comparables. En ce sens la plupart des traitements étaient gelés depuis des années. Attendu depuis près de douze ans par les fonctionnaires, le dégel du point d'indice est bienvenu, mais ce rattrapage n'est qu'un premier pas afin d'améliorer la situation des agents et contractuels.

Deuxième levier : soutenir les travailleurs défavorisés du privé. Ces cinq dernières années le Gouvernement en place a considéré que la lutte contre la pauvreté passait avant tout par le renforcement des incitations à travailler. Mais pour y parvenir, l'exécutif a misé sur des dispositifs qui ne touchent pas aux salaires. Il a ainsi incité les entreprises à verser des primes exceptionnelles (2018, 2020) ou à développer la part variable des salaires (dispositifs d'intéressement et de participation renforcés via la loi Pacte de 2019), ces dispositifs étant totalement désocialisés et défiscalisés, ils visent donc à complémenter le salaire mais en aucun cas à s'y substituer.

Par ailleurs, le Gouvernement a choisi d'augmenter la prime d'activité, une aide sociale versée par l'État aux travailleurs modestes. Force est de constater que par ce modus operandi , l'argent public vient substituer des revenus à des salaires.

Cette stratégie a créée des effets d'aubaine pour les entreprises.

En effet, à court terme, leurs salariés touchent plus pour un coût maîtrisé, et à long terme, les salaires restent bas. Les travailleurs, eux, perdent sur presque tous les plans : leurs revenus deviennent imprévisibles, parce qu'une aide distribuée par l'État peut s'arrêter à tout moment, alors qu'un salaire ne peut être baissé de façon unilatérale par l'employeur. Par ailleurs, leur progression salariale de carrière est nécessairement ralentie. De plus, ils cotisent moins pour leur retraite car ces revenus ne sont pas soumis à cotisations sociales.

Enfin, et surtout, il existe un bouton immédiatement efficace et indolore pour les finances publiques : augmenter le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic). Certes, son niveau est plutôt élevé par rapport à nos voisins, mais il n'a pas connu de « coup de pouce » (hors inflation) depuis juillet 2012.

Ce salaire minimum à qui le gouvernement peut décider, à tout moment, sans même en rendre compte au Parlement, de donner un « coup de pouce », charge ensuite aux différentes branches de négocier le réajustement des grilles de salaires des conventions collectives de façon à « diffuser » les hausses de salaires tout au long de la pyramide des qualifications.

Une étude menée par les économistes Cengiz, Dube, Lindner et Zipperer, parue dans le Quarterly Journal of Economics en 2019 donne des résultats éclairants sur la question : une hausse du salaire minimum supprime des emplois en dessous du nouveau niveau et les fait passer au-dessus. En d'autres termes, si on augmente le salaire minimum, les bas salaires augmentent.

L'approche des salaires doit faire l'objet d'un changement de paradigme et sortir des dogmes libéraux culpabilisateurs.

C'est ceux à quoi ont tendu George Akerlof et Joseph Stiglitz, tous deux « nobélisés » en 2001, en franchissant un pas important avec le « salaire d'efficience » : bien payer les salariés est source d'efficacité, leur employeur les traitant correctement, ils sont de fait incités à travailler correctement, et parce qu'ils savent qu'ils perdraient beaucoup en étant licenciés.

Cette vision a pour effet d'inverser l'approche habituelle : ce ne sont pas les gains de productivité qui permettent les hausses de salaire, mais les hausses de salaire qui permettent les gains de productivité.

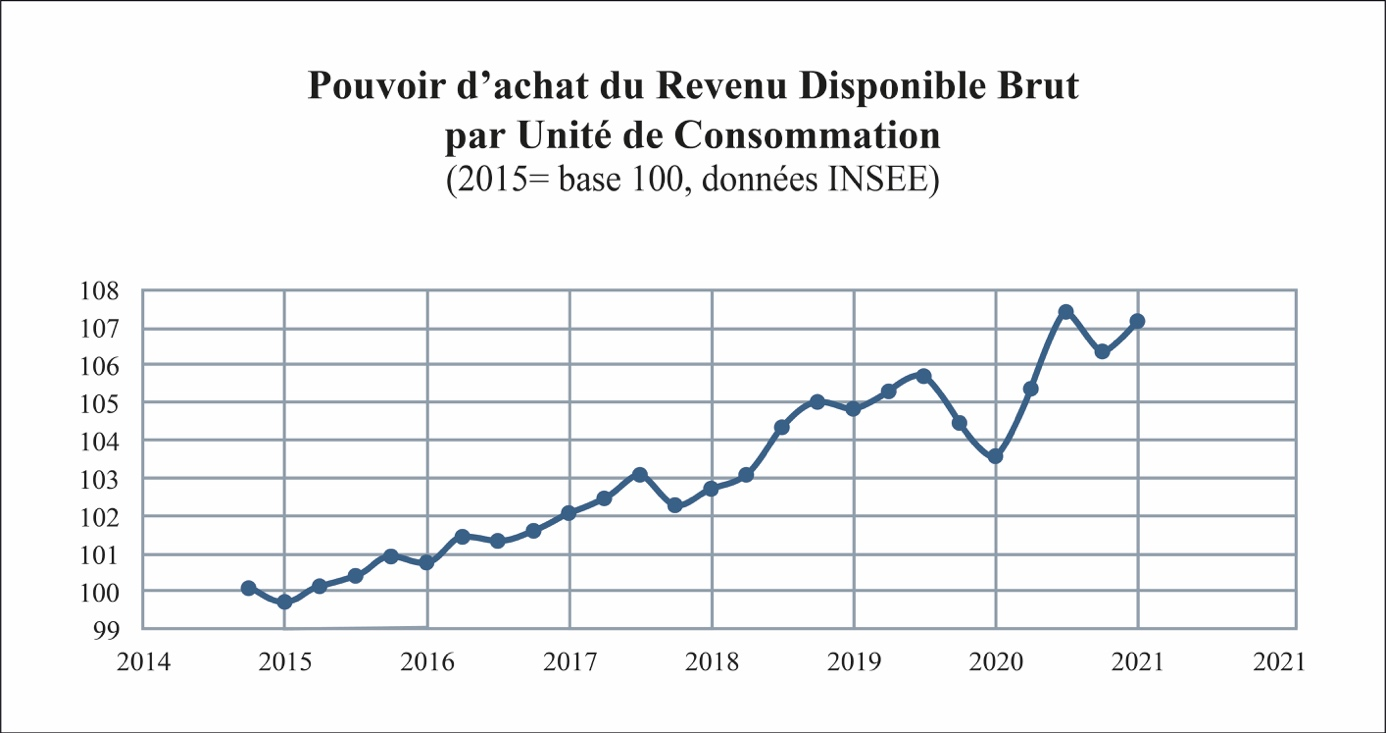

D'autres économistes que l'on peut qualifier de « postkeynésiens » sont allés encore plus loin en considérant qu'augmenter les salaires est bénéfique pour l'emploi même en période sans crise, car un pouvoir d'achat salarial plus élevé engendre plus de dépenses, donc plus d'activité économique. Les effets «macroéconomiques » de la hausse des salaires sont plus impactant que la focale placée sur la seule dimension microéconomique. L'Insee et l'OFCE ont récemment renforcé l'approche « macro » en indiquant que, en 2019, la progression du pouvoir d'achat liée aux mesures prises pour répondre à la crise des gilets jaunes en faveur des personnes à bas salaire (augmentation et extension de la « prime d'activité ») aurait pour conséquence une progression de l'activité économique un peu plus forte.

Poser la question de l'augmentation des salaires pose nécessairement la question de sa juste répartition et incidemment de l'augmentation des plus bas d'entre eux. Le Président de la République avait dit qu'il faisait de la « modération salariale » le coeur de sa politique économique. Alors qu'il déclarait que « le salarié qui accepte dans cette période [de crise sanitaire] de faire un effort, le jour où ça va mieux, il a droit aussi à sa part du mieux ». Force est de constater qu'avec un taux de marge des entreprises jamais aussi haut depuis 1949, et une distribution de dividendes qui bat des records il semblerait que ça aille « mieux ».

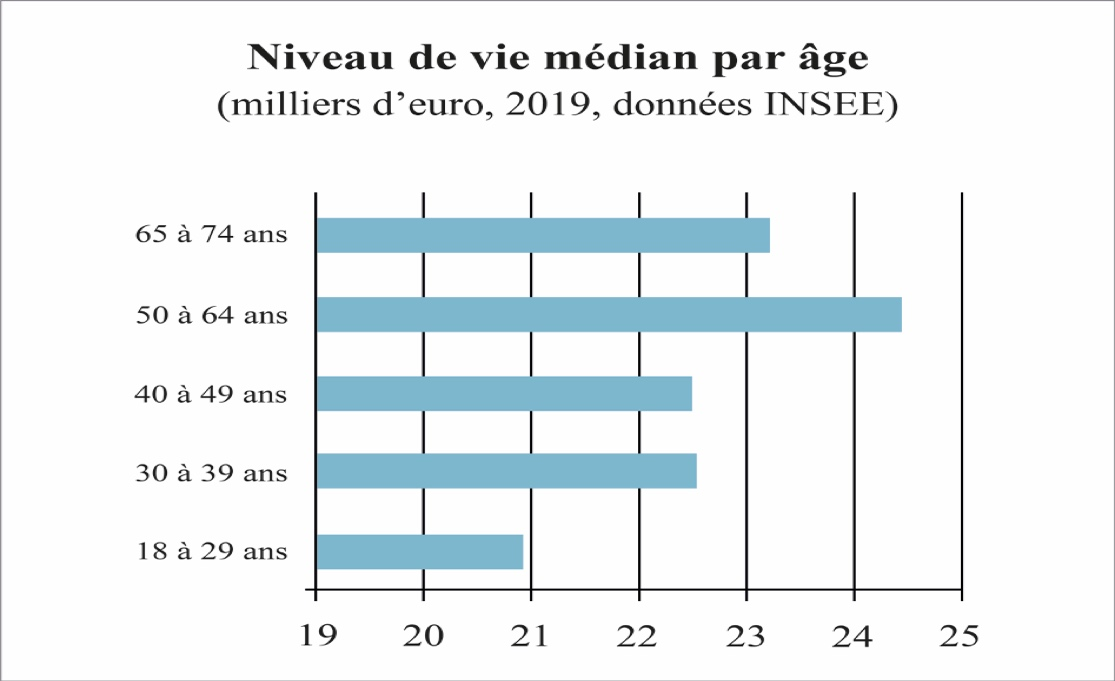

Avec un salaire médian en France avoisinant les 1800€, les salariés recevant des revenus faibles ou moyens semblent difficilement percevoir la « meilleure part du mieux ». Seule une volonté politique ambitieuse et équitable pourra structurellement renverser la logique du marché tenaillant les salaires à la baisse.

Cette résolution vise à questionner un sujet que l'on présente trop souvent par l'unique truchement économique.

Le Grenelle des salaires propose une approche plus juste de la répartition de la richesse dans le monde du travail tout en associant les partenaires sociaux, patronaux, étatiques et parlementaires, en cela il conditionne le maintien de la paix sociale au sein des entreprises et administrations de notre pays.