EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Création d'un pouvoir d'injonction ainsi que d'une

sanction contraventionnelle en matière de lutte contre les organismes

nuisibles

Cet article vise à instaurer un double dispositif ayant pour but, d'une part, de confier un pouvoir d'injonction aux agents habilités en matière de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux, à l'égard des propriétaires ou des détenteurs de végétaux et, d'autre part, d'instaurer une sanction contraventionnelle à l'égard de ces mêmes propriétaires ou détenteurs en cas de non-respect des prescriptions en matière de lutte contre les organismes nuisibles règlementés.

La commission et son rapporteur souscrivent à cette évolution opportune de l'arsenal répressif en la matière. Il s'agit de répondre à une demande de la profession viticole, confrontée à la progression de la flavescence dorée, elle-même favorisée par l'augmentation du nombre de vignes laissées en friches. La possibilité de délivrer des injonctions, de même que des contraventions, permettra aux services de l'État déconcentré de gagner en opérationnalité et en réactivité, en comparaison avec la sanction actuellement en vigueur, de nature délictuelle, peu proportionnée et très lourde à mettre en oeuvre.

La commission a adopté l'article sans modification.

I. La situation actuelle - Une dynamique haussière des surfaces de vignes laissées en friche en raison d'une crise grandissante de la viticulture française et de dispositifs de sanctions peu efficaces

A. Une augmentation des vignes en friches, reflet de la crise de la viticulture française

Une friche viticole se caractérise par la présence de deux des trois critères suivants1(*) :

- absence de taille ;

- présence de maladies cryptogamiques2(*) ;

- repousses de vignes ou de plantes ligneuses.

Ce phénomène des vignes laissées à l'abandon se présente avec une acuité diverse selon les vignobles. Selon les éléments transmis au rapporteur par le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, les surfaces concernées varient fortement :

- quelques ares3(*) en région Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Centre-Val de Loire ;

- plusieurs centaines d'hectares (ha)4(*) en Auvergne-Rhône-Alpes ;

- plusieurs milliers d'ha en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Des estimations chiffrées transmises par les filières au rapporteur font notamment état d'environ 2 000 ha de vignes abandonnées en Gironde, 1 330 sur les aires d'appellation Côtes-du Rhône et Côtes-du-Rhône villages. En termes de parcelles, les chiffres de 700 parcelles dans le Beaujolais, 92 dans les ex Midi-Pyrénées ou encore 1939 en ex Languedoc-Roussillon ont été transmis au rapporteur.

Les services du MASA évoquent une surface moyenne de vignes en friches rarement supérieure à un hectare, avec une moyenne nationale se situant probablement autour de 0,5 à 0,6 ha. Dans certaines zones, il est toutefois fait état, plus ponctuellement, de parcelles de 4 ha (ARA) voire 15 ha (PACA).

De même qu'il n'existe pas de comptage exhaustif des surfaces, forcément mouvantes, laissées en friche, il n'existe aucune étude sur les raisons de ces abandons. Cependant, les raisons les plus couramment citées par les professionnels et les services de l'État ont trait, d'une part, aux difficultés économiques rencontrées par de nombreux viticulteurs et, d'autre part, aux problématiques de succession conduisant à l'arrêt de l'exploitation des vignes concernées.

Les acteurs entendus par le rapporteur font état d'une dynamique haussière des parcelles laissées à l'abandon, ce qui n'est évidemment pas sans lien avec les difficultés que rencontrent de nombreux vignobles, et qui font l'objet d'une mission d'information de la commission des affaires économiques5(*). On observe en effet une baisse tendancielle de la consommation intérieure de vin, de l'ordre de - 70 % entre 1960 et 20206(*), qui n'est plus compensée par les dynamiques d'exportation, au moment où les tensions internationales contribuent à la contraction de certains marchés stratégiques et où l'émergence de nouveaux pays producteurs accentue la concurrence. En plus de la baisse de la consommation, c'est la structure même des habitudes de consommation qui évolue, comme en témoigne le maintien et même la légère hausse de la consommation de bières, à l'opposé de la baisse continue de tous les autres alcools, en particulier celle de vin rouge, production historique de nombreux vignobles.

B. La nécessité de lutter contre les vignes en friches pour freiner la propagation des maladies et en particulier de la flavescence dorée

Outre ses effets néfastes sur les paysages, sur les risques incendies en milieu Méditerranéen et, le cas échéant, sur le développement de l'oenotourisme, comme cela a été mentionné durant les auditions, le développement des vignes en friche constitue autant de foyers accélérateurs de la dispersion de certaines maladies. En effet, si la prolifération des maladies de la vigne est principalement due à des conditions climatiques défavorables, la présence de friches, véritables réservoirs infectieux, est un facteur particulièrement aggravant dans certains cas.

L'Inrae, dans sa contribution écrite, fait mention d'une étude exploratoire menée en 2025 en partenariat avec le château d'Arche, dans le Sauternais, dont les conclusions convergent avec celles d'autres études menées récemment par les chambres d'agriculture des Pays de la Loire et de Gironde, et identifiant un impact probablement substantiel, qui reste à confirmer, des friches sur les dynamiques épidémiques du mildiou7(*).Ces études tendent à prouver ce que nombre de viticulteurs constatent empiriquement depuis bien longtemps.

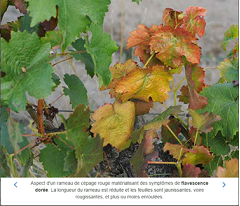

Plus encore que le mildiou, les vignes en friches favorisent de manière irréfutable le développement de la flavescence dorée dans les vignes cultivées alentours8(*).

Crédit : Inrae

|

La flavescence dorée est une maladie causée par une bactérie, un phytoplasme, qui se multiplie dans la sève de la plante, provoque son dépérissement et une chute des rendements. Sans mesure de contrôle, la totalité des ceps d'une parcelle est infectée en seulement quelques années. Le phytoplasme responsable de la flavescence dorée est classé au niveau européen comme organisme de quarantaine, à la différence du mildiou ou du black rot. À ce titre, il fait l'objet de mesures de lutte imposées. Cette maladie se propage par un insecte vecteur, la cicadelle de la flavescence dorée. Cet insecte d'origine américaine est inféodé à la vigne (vit et se nourrit dessus), et lui transmet la bactérie en se nourrissant sur elle. Si l'insecte est originaire du nouveau monde, la recherche a montré que la bactérie existait déjà en Europe. Outre sa propagation via un insecte vecteur, la flavescence dorée se propage par l'achat de plants infectés. Elle peut aussi se propager grâce à des engins agricoles non nettoyés et employés dans diverses parcelles. Les premiers cas de maladie décrits en France remontent à 1955, en Armagnac et en Chalosse. Au fil des décennies, la maladie s'est rependue, en suivant de quelques années l'expansion de la cicadelle, dans pratiquement tous les vignobles. À partir de 2004, elle atteint la Bourgogne, une des dernières régions touchées, avec les vignobles du nord est de manière générale. À ce jour, seul le vignoble Alsacien demeure non touché, si bien que la question du passage d'une stratégie d'éradication à une stratégie d'enrayement commence à se poser9(*). Sources : contributions écrites du MASA et de l'Inrae |

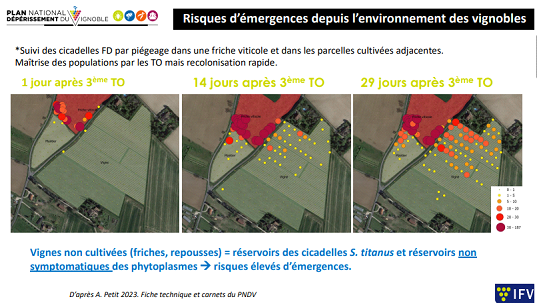

La présence de vignes en friches constitue un foyer de contamination, en étant elles-mêmes contaminées et en hébergeant d'importantes populations d'insectes vecteurs. Plus qu'un foyer de contamination pour les vignes environnantes, elles sont un foyer de recontamination rapide après le passage de traitements obligatoires sur les vignes entretenues aux alentours, comme l'illustre le document ci-dessous, issu des travaux de l'institut français du vin (IFV).

En raison du classement du phytoplasme responsable de la flavescence dorée comme organisme de quarantaine10(*), cette maladie fait l'objet d'une lutte obligatoire organisée et financée par les services de l'État. Sur le terrain, elle est mise en oeuvre par le service régional de l'alimentation (Sral) ou ses délégataires, notamment les fédérations régionales de lutte et de défense contre les organismes nuisibles (Fredon) et les groupements de défense contre les organismes nuisibles (GDON).

Selon les éléments transmis au rapporteur par le ministère de l'agriculture plus de 460 000 ha de superficie viticole sont contaminés, soit plus de 60% du vignoble.

L'arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur prescrit toute une série de mesures de surveillance11(*) et de lutte obligatoire contre la maladie, et notamment l'arrachage des ceps infectés au sein des zones délimitées12(*), c'est-à-dire contaminées, établies par les préfets de région. En incluant les zones tampons, 75% du vignoble français se trouve actuellement en zone délimitée. Il prescrit aussi l'obligation de traitements insecticides, généralement une série de trois traitements, de même que la replantation de plants obligatoirement traités à l'eau chaude13(*).

L'organisation de la prospection contre ce fléau est lourde et repose essentiellement sur les Fredon et les organismes de défense et de gestion (ODG). Ces derniers ont la lourde tâche de mobiliser leurs membres année après année, sur de vastes plages horaires, pour organiser des journées de prospection dans le vignoble. Le risque d'essoufflement sur plusieurs années est réel.

L'arrêté de 2021 précité trouve son fondement juridique au II de l'article L. 201-4 du CRPM qui dispose que l'autorité administrative met en oeuvre les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers phytosanitaires, en application du règlement 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux. En cas de défaillance du propriétaire ou du détenteur de la vigne, l'État dispose d'un levier administratif permettant de mettre en oeuvre une procédure d'exécution d'office, et d'un levier répressif pour sanctionner le contrevenant, qui encoure alors une peine correctionnelle de six mois d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Ces procédures sont jugées par les services de l'État et les professionnels comme lourdes et complexes. Plus précisément, les points de blocages mentionnés par les services du ministère de l'agriculture sont14(*) :

· « La difficulté de prouver l'intentionnalité de l'infraction ;

· Le manque de suivi effectif par les services du procureur ;

· La disproportion entre l'infraction et la peine, ce qui rend l'application peu opérationnelle ;

· La lourdeur du constat des lieux sur place en présence du maire avant l'exécution de l'arrachage des vignes ;

· La complexité de la procédure d'exécution d'office par l'autorité administrative ».

II. Le dispositif envisagé - Passer d'un régime délictuel à un régime contraventionnel en matière de répression du non-respect des prescriptions de lutte contre des organismes nuisibles règlementés

Au stade du dépôt, l'article unique du présent texte visait à compléter l'article L. 251-20 du CRPM par un V disposant qu'est puni d'une contravention de cinquième classe (1 500€ et 3 000€ en cas de récidive) le fait de ne pas respecter le premier alinéa de l'article L. 251-10 du même code, pour des parcelles plantées en vignes, cet article étant relatif à la procédure d'exécution d'office susmentionnée dans la première partie.

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A. Au stade de la commission

En commission, le dispositif a été totalement réécrit à l'initiative du rapporteur. Le dispositif tel que résultant de l'amendement CE11 du rapporteur se compose de deux éléments.

Premièrement, il est créé un article L. 250-10 du CRPM instaurant la possibilité pour les agents habilités, constatant un manquement ou une infraction en matière de règlementation des végétaux, d'enjoindre l'intéressé à se conformer, dans un délai raisonnable, à ses obligations.

On notera que ce pouvoir d'injonction octroyé aux agents habilités dépasse le simple cadre des dispositions relatives à la lutte contre les organismes de quarantaine, mais s'applique aux dispositions du titre complet, relatif à la protection des végétaux.

Le dispositif complète le II de l'article L. 215-20 du même code, qui dispose qu'est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende certaines infractions au titre de la législation sur la protection des végétaux, en ajoutant que le non-respect de l'injonction figurant au L. 250-10. En conséquence, le non-respect de l'injonction ainsi créée par le texte sera constitutif d'un délit.

Secondement, le dispositif adopté par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, tel que résultant de l'amendement du rapporteur, procède à la décorrectionnalisation de l'infraction de non-respect des prescriptions édictées en application du II de l'article L. 201-4, c'est-à-dire des prescriptions visant à prévenir, surveiller et lutter essentiellement contre les dangers énumérés dans le règlement 2016/2031 précédemment cité, et relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux. Pour ce faire, il supprime cette référence au sein du 1° de l'article L. 251-20 précité.

Réciproquement, il crée un article L. 251-22 disposant qu'est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les mesures édictées par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 201-4. Ce faisant, le dispositif contraventionnel demandé par la filière viticole, se substitue au dispositif correctionnel existant.

Par un sous-amendement CE12 de Mathilde Feld et plusieurs de ses collègues, adopté avec avis défavorable du rapporteur, l'application de cette amende est conditionnée au fait qu'une possibilité de financement de l'arrachage ait été préalablement portée à la connaissance du détenteur de la parcelle.

La commission a ensuite adopté cinq amendements portant articles additionnels contre l'avis du rapporteur :

- un amendement CE1 de Pascale Got et plusieurs de ses collègues modifiant l'article L. 201-4 du CRPM pour préciser que les mesures prises sur le fondement de cette disposition le sont dans les meilleurs délais au regard de la situation sanitaire ;

- un amendement CE2 de Pascale Got et plusieurs de ses collègues demandant un rapport annuel au Gouvernement sur le nombre de sanctions prononcées au regard des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires prises par l'autorité administrative ;

- un amendement CE3 de de Pascale Got et plusieurs de ses collègues demandant au Gouvernement un rapport portant sur la création d'un fonds sanitaire viticole alimenté par le produit des contraventions prononcées sur le fondement du nouveau dispositif ;

- un amendement CE6 de Sylvain Carrière et plusieurs de ses collègues demandant au Gouvernement la remise d'un rapport sur l'engagement de l'État dans la politique sanitaire de lutte contre les maladies de la vigne ;

- un amendement CE7 de Mathilde Feld et plusieurs de ses collègues demandant au Gouvernement un rapport identifiant la typologie et les difficultés des détenteurs de vignes abandonnées vis-à-vis de l'arrachage sanitaire.

B. Au stade de la séance publique

En séance publique, cinq amendement n° 10, 11, 12, 13 et 14 sont venus supprimer les cinq articles additionnels votés en commission, de sorte que le texte de la proposition de loi demeure composé d'un article unique.

En outre, l'Assemblée nationale a adopté un amendement n° 8 du rapporteur de précision rédactionnelle ainsi que deux amendements identiques, n° 6 de Jean-Luc Fugit et plusieurs de ses collègues et n° 9 du rapporteur, visant à revenir sur la modification résultant du sous-amendement à l'amendement de rédaction globale du dispositif, adopté en commission. Ce sous-amendement, qui conditionnait l'application de l'amendement à la présentation systématique d'une aide financière aurait conduit, comme le souligne l'exposé des motifs des deux amendements de suppression, à rendre le dispositif inopérant.

IV. La position de la commission - Un texte bienvenu et attendu de la filière

La commission des affaires économiques et son rapporteur, Sébastien Pla, accueillent favorablement cette proposition de loi qui, sans apporter une réponse globale à la problématique des vignes en friche, confère à l'État et, indirectement, aux organisations viticoles impliquées dans la lutte contre les maladies affectant la vigne, un outil utile, essentiellement dissuasif, au besoin répressif, dans des proportions adaptées à la nature de l'infraction.

Le rapporteur note que, si ces dispositions portent sur les obligations faites aux propriétaires de vignes découlant des prescriptions de lutte contre la flavescence dorée, la lutte contre les autres maladies dont l'intensité semble accentuée par la présence de vignes laissées à l'abandon, à l'instar du mildiou et du black-rot, en sera indirectement aussi favorisée.

Le rapporteur souligne en outre que l'instauration d'un dispositif contraventionnel crédible sera de nature à accroître l'efficacité de la lutte contre la maladie, ce dont l'environnement ne peut que bénéficier, au regard du caractère agressif des produits phytopharmaceutiques dont l'usage est indispensable pour combattre l'expansion des vecteurs.

Enfin, la commission des affaires économiques ne peut en réalité qu'être favorable à ce texte puisqu'elle note avec satisfaction que le dispositif initial proposé par Hubert Ott reprend pratiquement mot pour mot le dispositif figurant à l'amendement n°2 de Daniel Laurent et plusieurs de ses collègues à l'occasion des débats autour de la loi d'orientation agricole. Cet amendement avait été retiré à la double invitation de la commission et du Gouvernement, considérant à raison que le dispositif proposé n'était pas mûr.

Par suite, à l'occasion du passage en séance publique de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, et toujours soucieux de traiter la problématique des vignes laissées en friches, le Sénat a adopté un amendement n°6 du Gouvernement, visant à habiliter ce dernier à légiférer par ordonnance pour prendre toute mesure relevant du domaine de la loi, en vue d'assurer l'efficacité et la cohérence de l'action des services de contrôle de l'État, le régime de prévention et de sanction des atteintes à la protection des végétaux. Cet amendement a été sous-amendé par le rapporteur Pierre Cuypers pour préciser la finalité de lutte contre la flavescence dorée de cette habilitation.

En tout état de cause, le rapporteur se réjouit de voir aboutir dans des délais raisonnables les réflexions et les propositions en la matière, permettant, fait rare, une amélioration et une simplification concrètes du droit applicable aux propriétaires et détenteurs de végétaux touchés par des organismes nuisibles réglementés.

La commission des affaires économiques, à la suite de ses travaux sur les drones en agriculture et en viticulture et sur les vignes en friches, poursuivra ses réflexions les mois qui viennent, dans le cadre de la mission d'information sur l'avenir de la filière viticole, dont les rapporteurs sont Henri Cabanel, Daniel Laurent et Sébastien Pla.

Constante dans son soutien à la filière viticole française, la commission des affaires économiques, suivant la recommandation de son rapporteur, a adopté l'article sans modification.

La commission a adopté l'article sans modification.

* 1 Sources : SRAL Aquitaine et GDON du Sauternais et des Graves : https://www.gdon-bordeaux.fr/uploads/gestion-friches-042 013-1.pdf ; contribution écrite de la CNAOC.

* 2 Maladies causées par un champignon parasite.

* 3 Un are est égal à 100 mètres carrés

* 4 Un hectare est égal à 100 ares ou 10 000 mères carrées

* 5 Les rapporteurs de cette mission d'information sont Henri Cabanel, Daniel Laurent et Sébastien Pla.

* 6 Source : Vin & société : https://www.vinetsociete.fr/etude/evolution-consommation-vin-france/

* 7 Le mildiou est une maladie fongique aérienne causée par un champignon, à l'instar de l'oïdium, et causant d'importes pertes de rendements.

* 8 Lessio et al. 2014, Petit et al. 2022.

* 9 Au sens du règlement européen relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles, l'éradication renvoie à l'application de mesures phytosanitaires afin d'éliminer un organisme nuisible d'une zone, là où l'enrayement renvoie à l'application de mesures phytosanitaires à l'intérieur et autour d'une zone infestée afin de prévenir la dissémination d'un organisme nuisible.

* 10 Règlement UE 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE.

* 11 Son article 2, par exemple, dispose que « Tout propriétaire ou détenteur de vigne autre qu'un matériel en pépinière viticole ou qu'une vigne mère de porte-greffe ou de greffons est tenu d'assurer ou de faire assurer une surveillance générale de celle-ci. En cas de présence ou de symptômes de flavescence dorée, il est tenu d'en faire immédiatement la déclaration auprès des Draaf-Sral(...) ».

* 12 L'article 3 de l'arrêté dispose que « la zone délimitée comprend une zone infestée et une zone tampon », d'un rayon minimal de 500 mètres au-delà des limites de la zone infectée.

* 13 L'eau chaude (50 degrés pendant 45 minutes) permet de tuer le phytoplasme. À noter que cette obligation ne s'applique pas si les pépinières dont sont issus les plants sont situées en zone exempte, et si les porte-greffes et les greffons qui constituent les plants sont soit issus de vignes-mères situées en zone exempte, soit ont été traités à l'eau chaude.

* 14 Contribution écrite.