Rapport d'information n° 476 (2019-2020) de Mme Françoise CARTRON et M. Jean-Luc FICHET , fait au nom de la délégation sénatoriale à la prospective, déposé le 28 mai 2020

Disponible au format PDF (4,3 Moctets)

Synthèse du rapport (180 Koctets)

-

SYNTHÈSE

-

LES 20 PROPOSITIONS DU RAPPORT

-

PREMIÈRE PARTIE :

LE SYSTÈME ALIMENTAIRE FRANÇAIS : ÉTAT DES LIEUX, TENDANCES ET PHÉNOMÈNES ÉMERGENTS

-

I. UNE ALIMENTATION QUI PORTE LA MARQUE DE LA

TRANSITION ALIMENTAIRE DU XXE SIÈCLE

-

A. UNE MODIFICATION PROFONDE DU CONTENU DES

ASSIETTES

-

B. UNE TRANSFORMATION DES LIENS SYMBOLIQUES

À L'ALIMENTATION

-

A. UNE MODIFICATION PROFONDE DU CONTENU DES

ASSIETTES

-

II. DES CHANGEMENTS ANNONCIATEURS D'UNE NOUVELLE

TRANSITION ALIMENTAIRE ?

-

A. VERS UNE DEMANDE DE QUALITÉ

ÉLARGIE DES CONSOMMATEURS

-

1. Les redéfinitions contemporaines du bien

manger

-

a) La place croissante des préoccupations

relatives à la santé et au bien-être

-

b) Une montée des préoccupations

citoyennes et éthiques

-

(1) Concernant la prise en compte des enjeux

écologiques

-

(2) Concernant les critères éthiques

relatifs au statut des animaux

-

(3) Concernant les critères relatifs au

partage de la valeur

-

c) Une définition du bien manger plus

complexe

-

a) La place croissante des préoccupations

relatives à la santé et au bien-être

-

2. Un souci de réassurance et de

réappropriation de l'alimentation

-

3. Un recul des produits animaux

-

4. L'essor du bio et des modes de production

agricole durables

-

5. D'autres changements de comportements qui

restent à confirmer

-

1. Les redéfinitions contemporaines du bien

manger

-

B. DU CÔTÉ DE L'OFFRE, UN

FOISONNEMENT D'INNOVATIONS

-

A. VERS UNE DEMANDE DE QUALITÉ

ÉLARGIE DES CONSOMMATEURS

-

III. DES INÉGALITÉS FACE À

L'ALIMENTATION

-

I. UNE ALIMENTATION QUI PORTE LA MARQUE DE LA

TRANSITION ALIMENTAIRE DU XXE SIÈCLE

-

DEUXIÈME PARTIE :

RELEVER LE DÉFI D'UNE ALIMENTATION DURABLE

-

I. UNE PRISE DE CONSCIENCE DE LA

NON-SOUTENABILITÉ DU SYSTÈME ALIMENTAIRE

-

A. LE RETOUR DE LA QUESTION STRATÉGIQUE DE

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

-

B. UNE PRISE DE CONSCIENCE DES ENJEUX DE

SANTÉ POSÉS PAR L'ALIMENTATION

-

C. UNE PRISE DE CONSCIENCE DES ENJEUX

ÉCOLOGIQUES DE L'ALIMENTATION

-

A. LE RETOUR DE LA QUESTION STRATÉGIQUE DE

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

-

II. SOBRIÉTÉ ET

VÉGÉTALISATION : DEUX AXES POUR GUIDER LA TRANSITION

ALIMENTAIRE DU XXIE SIÈCLE

-

A. LA NÉCESSITÉ D'UNE ALIMENTATION

PLUS SOBRE

-

B. LA NÉCESSITÉ D'UNE ALIMENTATION

PLUS VÉGÉTALISÉE

-

1. La végétalisation de

l'alimentation bonne pour la santé

-

2. La végétalisation est bonne pour

l'environnement

-

a) Les bénéfices écologiques

attendus d'une moindre consommation de viande

-

(1) Inventaire des arguments environnementaux en

faveur de la baisse de produits animaux

-

(2) Une hypothèse centrale dans tous les

scénarios prospectifs sur l'alimentation

-

(3) Des effets mesurables de la

végétalisation de l'alimentation sur les émissions de

GES

-

b) Manger moins de viande, tout en maintenant un

élevage indispensable à la conversion agroécologique

-

(1) Élevage et environnement : des

liens à prendre en compte dans toute leur complexité

-

(2) L'élevage des ruminants permet

d'optimiser l'usage des surfaces agricoles

-

(3) L'élevage extensif contribue à

la biodiversité et fournit de nombreux services

agro-systémiques

-

(4) L'élevage ruminant est un levier

essentiel de l'optimisation du cycle de l'azote

-

a) Les bénéfices écologiques

attendus d'une moindre consommation de viande

-

1. La végétalisation de

l'alimentation bonne pour la santé

-

C. SOBRIÉTÉ ET

VÉGÉTALISATION SONT DES SOLUTIONS DURABLES, MAIS AUSSI

CULTURELLEMENT ACCEPTABLES

-

A. LA NÉCESSITÉ D'UNE ALIMENTATION

PLUS SOBRE

-

III. QUELS LEVIERS ACTIONNER POUR RÉUSSIR

LA TRANSITION ALIMENTAIRE DU XXIE SIÈCLE ?

-

A. LA TRANSITION ALIMENTAIRE SERA TIRÉE PAR

LA DEMANDE

-

B. LA LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS

EST UNE DES CLÉS DE LA TRANSITION ALIMENTAIRE

-

C. UNE TRANSITION ALIMENTAIRE IMPOSSIBLE SANS UN

FORT DÉVELOPPEMENT DES LÉGUMINEUSES

-

1. Les légumineuses : des vertus

uniques permettant de résoudre l'équation de l'alimentation

durable

-

a) Les légumineuses, des aliments sains,

énergétiques et bon marché

-

(1) Des qualités nutritionnelles propices

à une alimentation équilibrée

-

(2) Des aliments riches en énergie

-

b) Des vertus écologiques

-

(1) Les légumineuses et réduction

des quantités d'intrants azotés de synthèse

-

(2) Les légumineuses et la réduction

de l'usage des pesticides

-

(3) Variété et adaptabilité

des légumineuses

-

c) Des aliments capables de s'intégrer

aisément dans toutes les cultures culinaires

-

d) Un potentiel économique qui se

confirme

-

a) Les légumineuses, des aliments sains,

énergétiques et bon marché

-

2. Les légumineuses tiennent une place

centrale dans les prospectives sur le système alimentaire

-

3. Une filière dont le développement

doit être « déverrouillé »

-

a) Un problème de

compétitivité hérité de l'Histoire et

cumulativement renforcé au cours du temps

-

b) Identification des verrous à lever pour

développer les légumineuses

-

(1) Les verrous liés aux savoir-faire et

aux compétences

-

(2) Les retards liés au sous-investissement

dans la recherche variétale

-

(3) Les verrous techniques et logistiques

-

c) Quelle action des pouvoirs publics pour combler

le handicap de compétitivité des

légumineuses ?

-

(1) Rémunérer les

externalités positives générées par la production

de légumineuses

-

(2) Accompagner techniquement la conversion des

agriculteurs

-

(3) Donner un signal clair aux acteurs de la

filière pour orienter les investissements

-

(4) Mesures complémentaires

-

a) Un problème de

compétitivité hérité de l'Histoire et

cumulativement renforcé au cours du temps

-

1. Les légumineuses : des vertus

uniques permettant de résoudre l'équation de l'alimentation

durable

-

A. LA TRANSITION ALIMENTAIRE SERA TIRÉE PAR

LA DEMANDE

-

I. UNE PRISE DE CONSCIENCE DE LA

NON-SOUTENABILITÉ DU SYSTÈME ALIMENTAIRE

-

ANNEXES

SYNTHÈSE

L'alimentation et, plus largement, les systèmes alimentaires (c'est-à-dire l'ensemble des acteurs et des activités qui concourent à nourrir les êtres humains du « champ à l'assiette »), se situent aujourd'hui à la croisée d'enjeux sanitaires, écologiques et économiques majeurs et fortement interdépendants, qu'on doit aborder de manière systémique, à travers ce qu'il est désormais convenu d'appeler le « nexus alimentation - santé - environnement - agriculture ».

Alors qu'il faut nourrir une population qui devrait atteindre 9 à 10 milliards d'êtres humains vers 2050, il apparaît de plus en plus clairement que les systèmes alimentaires qui se sont développés dans les pays occidentaux au XX e siècle, avant de se diffuser dans de nombreuses parties du monde, ne sont pas durables en termes de consommation de ressources naturelles, d'impacts sur le climat et sur la biodiversité ou encore de santé. Leurs impacts négatifs soulèvent des oppositions croissantes sur le plan politique, social et éthique, mais ils suscitent aussi des doutes croissants quant à leur efficience économique réelle. Le haut niveau de productivité rendu possible par l'intensification de l'agriculture s'est en effet réalisé au prix d'atteintes à la biodiversité et à la qualité des sols, qui érodent lentement mais sûrement le capital productif agricole, compromettant par là-même notre capacité future à produire. Comme l'a indiqué M. Jean-François Soussana, vice-président de l'Inrae, lors de son audition par la délégation, à propos de l'état extrêmement détérioré des sols : « Nous vivons aux dépens d'une banque du sol qui est en train de perdre son capital . »

On peut également s'interroger sur la capacité de résilience des systèmes alimentaires dans un contexte de réchauffement climatique fort et rapide, désormais en grande partie irréversible, qui bouleverse les conditions de la production agricole.

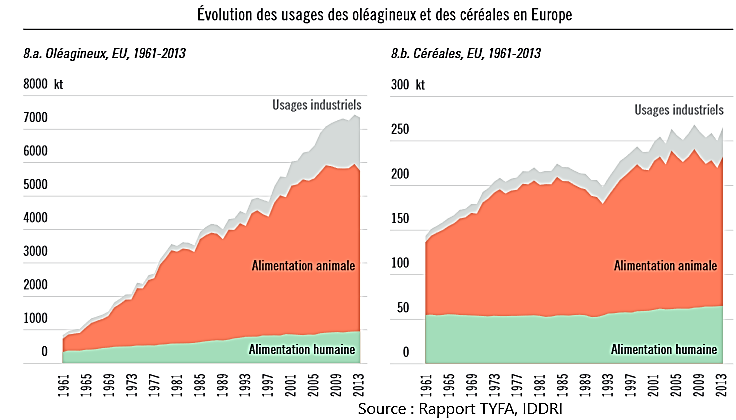

Enfin, on peut se poser la question de la vulnérabilité des chaînes de valeur alimentaires, organisées à une échelle mondiale en fonction d'une logique économique d'avantages comparatifs. Alors que la crise du covid-19 a démontré que la rupture des circuits mondiaux d'approvisionnement pouvait avoir des effets désastreux pour les populations, peut-on accepter une situation de dépendance protéique comme celle que connaissent aujourd'hui la France et l'Europe ?

Le constat des impasses des systèmes alimentaires issus de la transition alimentaire et de la révolution agricole du XX e siècle conduit à rechercher quelles inflexions, voire quelles ruptures, pourraient faire émerger des systèmes alimentaires plus durables. C'est cette question que le présent rapport explore . Il le fait à partir des auditions réalisées, pendant quatre mois, avec plus d'une quarantaine d'experts de ces questions. Il s'appuie également sur de nombreuses études scientifiques, conduites notamment au sein des grands instituts français de recherche. Les travaux de l'Inrae, de l'Inserm, du Cirad ou encore du Cnrs ont apporté une aide précieuse. Alors qu'on peut craindre, au vu du contexte économique, que de nouvelles restrictions budgétaires soient imposées dans les années qui viennent au monde de la recherche, il est important de souligner le rôle majeur que jouent ces institutions non seulement pour faire progresser la science et les techniques, mais aussi pour éclairer le débat public et la décision politique.

* * *

Parce que, pour imaginer l'avenir, il faut connaître le passé et le présent, la première partie du rapport dresse un état des lieux du système alimentaire français. Cette approche n'est pas normative, mais descriptive et analytique. Elle cherche à caractériser notre système alimentaire, à en identifier les tendances structurelles et les transformations émergentes, les éléments de permanence comme les possibilités d'inflexion.

Premier constat : notre alimentation porte encore fortement la marque de la transition alimentaire du XX e siècle. Celle-ci a modifié le contenu de nos assiettes. Nos apports alimentaires sont devenus plus abondants et plus diversifiés. Notre alimentation est devenue plus riche en énergie et en produits animaux, davantage transformée et formulée, et même « ultra-transformée », par l'industrie. La consommation alimentaire hors domicile s'est aussi beaucoup développée, tandis que les temps de préparation des repas à domicile s'est fortement réduit. La part du budget des ménages consacrée à l'alimentation s'est réduite au fil du temps alors même que s'expriment des exigences croissantes en termes de qualité.

En même temps que nos assiettes, ce sont nos liens symboliques à l'alimentation qui ont changé. Le mangeur contemporain, de plus en plus réduit à un rôle de consommateur, ne participe plus guère à la production et à la transformation de ses aliments. Par ailleurs, le desserrement des contraintes économiques et culturelles traditionnelles, qui encadraient jusqu'alors les pratiques alimentaires, a élargi son espace de choix, faisant de l'alimentation l'un des domaines d'affirmation de l'individualisme contemporain tout en étant l'expression de nouvelles communautés. En même temps, et c'est un élément important pour imaginer l'avenir de l'alimentation, la déconnexion entre le mangeur et l'aliment brut, combinée à l'individualisation et à la différenciation croissante des pratiques alimentaires, ont contribué à installer une forme d'anxiété au coeur du rapport à l'alimentation : chacun est renvoyé à la responsabilité de faire les bons choix pour concilier les multiples dimensions du « bien manger », alors même qu'il ne dispose pas toujours des ressources pour faire ces choix.

Il est vraisemblable que nombre des traits actuels de notre alimentation perdureront, car ils sont liés à des tendances sociologiques et économiques lourdes, à une modification de nos modes de vie qui paraît irréversible. Rien n'annonce par exemple un mouvement significatif vers la désurbanisation, la baisse du temps consacré à la mobilité et aux loisirs ou encore un recul du niveau de l'emploi des femmes. Les consommateurs continueront donc à se tourner vers le prêt (ou le quasiment prêt) à manger. On assistera peut-être à un rejet des formes les plus extrêmes de transformation industrielle et à une pression accrue sur les industriels pour accroître la transparence des produits, mais les contraintes de temps ne permettront pas aux ménages de revenir significativement sur l'externalisation des tâches alimentaires. De même, malgré un essor vraisemblable des circuits courts, la concentration en ville d'une population nombreuse continuera sans doute à rendre nécessaire une forme de rationalisation des circuits logistiques alimentaires, avec des intermédiaires (industriels et grossistes) opérant sur des volumes massifs.

En dépit de ces facteurs de permanence, on peut pourtant identifier dans le présent des changements annonciateurs, peut-être, d'une nouvelle transition alimentaire au XXI e siècle. On assiste en effet, dans certains secteurs de la société, à des tentatives de redéfinition du bien manger. Elles se caractérisent par la place croissante donnée aux préoccupations relatives à la santé et au bien-être, par une montée des préoccupations citoyennes (manger écologique, manger éthique, respect des animaux, manger local...). Ces valeurs nouvelles se traduisent déjà par une évolution des pratiques alimentaires : la baisse de la consommation de viande, amorcée dans les années 1980, est une tendance désormais bien établie ; on assiste à l'essor rapide du Bio et des modes de production agricole durables. On voit aussi se développer un intérêt croissant pour les circuits de distribution à taille humaine, de gré à gré ou faiblement intermédiés, notamment les circuits courts. Si ces derniers sont encore, et resteront vraisemblablement, des marchés de taille limitée en volume, répondant à une part minoritaire de la demande, ils pourraient néanmoins jouer un rôle important pour soutenir la montée en qualité de l'offre alimentaire, la diversification de l'agriculture ou encore la lutte contre les inégalités face à l'alimentation. Du côté de l'offre enfin, on observe un foisonnement d'innovations portées notamment par le numérique et l'arrivée d'aliments nouveaux (viande de culture, algues, insectes...).

Comment ces facteurs de changement se combineront-ils avec les tendances à la permanence ? Apporter une réponse aujourd'hui est difficile. En revanche, identifier les évolutions en germe dans le présent est utile pour donner prise à l'action des pouvoirs publics. Comme nous le verrons dans la deuxième partie, ce sont ces derniers, en cherchant à promouvoir une alimentation durable conforme aux grands objectifs des politiques publiques, qui feront peut-être pencher la balance dans un sens ou dans l'autre.

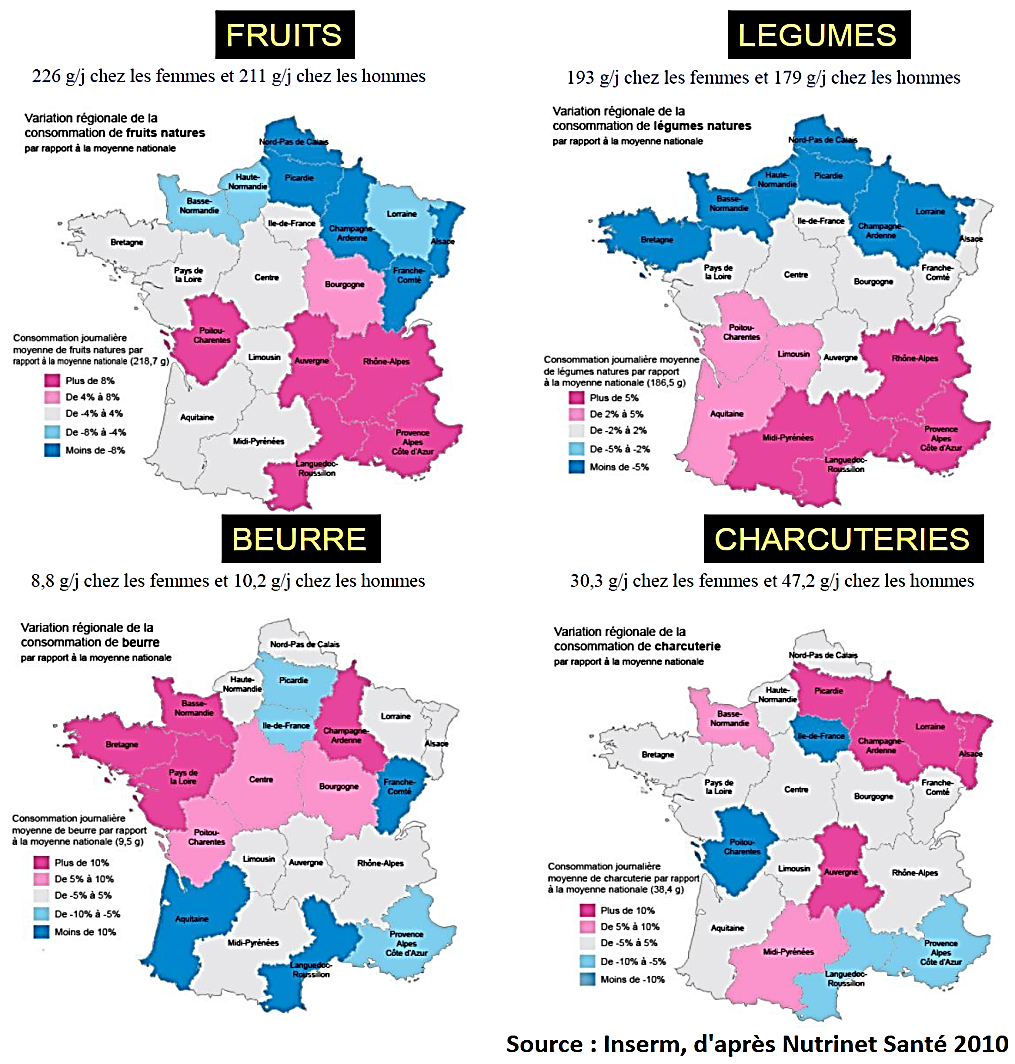

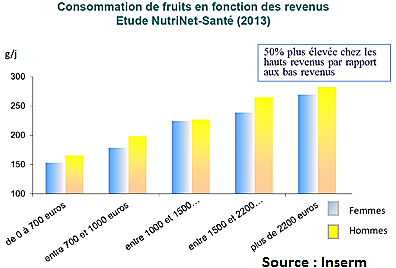

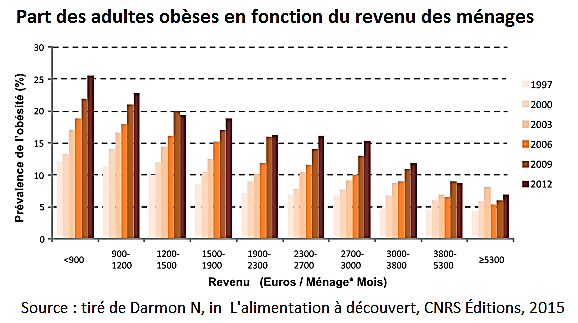

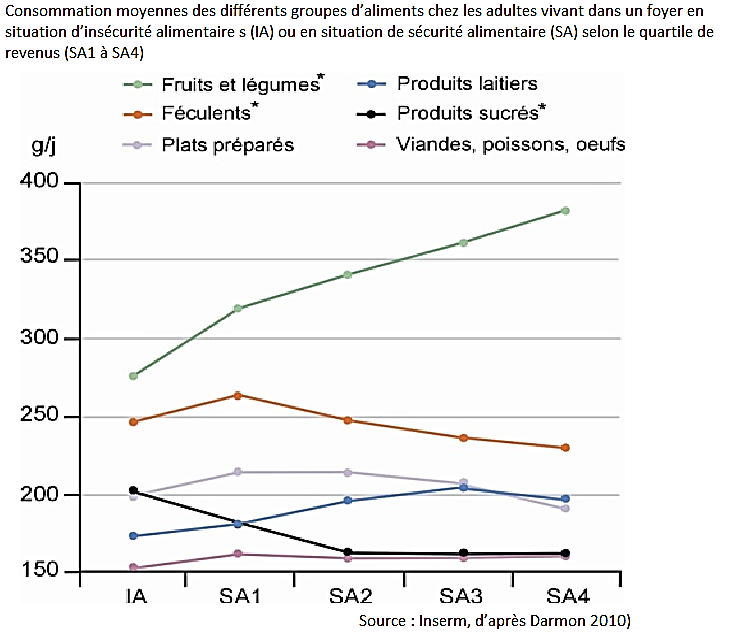

Un dernier point important souligné dans la première partie du rapport concerne la permanence de différences sociales très marquées dans le domaine de l'alimentation. Malgré la « moyennisation » de la société survenue pendant les Trente Glorieuses, ce qui est consommé, la façon de le consommer et plus largement le rapport culturel à l'alimentation continue à dépendre fortement de la position sociale. De nouveaux marqueurs sociaux de l'alimentation ont même commencé à apparaitre. En particulier, on constate que les régimes alimentaires sains et écodurables progressent, mais essentiellement dans les milieux aisés et diplômés urbains. Les ménages modestes quant à eux concentrent les problèmes de santé liés aux diètes alimentaires trop riches et déséquilibrées héritées du XX e siècle.

* * *

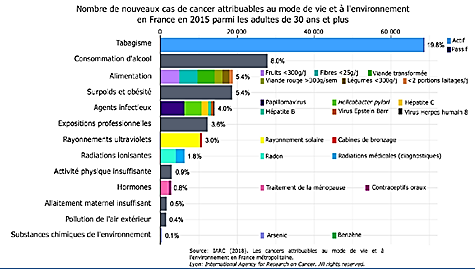

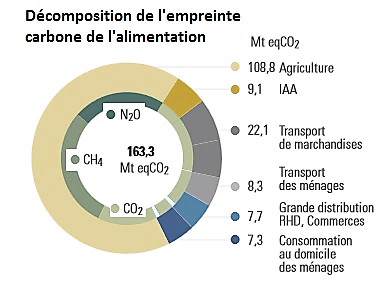

Alors que la première partie du rapport se voulait descriptive, la seconde adopte une perspective normative, en l'occurrence celle des pouvoirs publics qui, sans prétendre régenter l'alimentation de chacun, doivent néanmoins veiller à ce que les comportements alimentaires individuels, globalement et sur le long terme, soient compatibles avec les objectifs des politiques publiques. De fait, cette compatibilité n'existe pas aujourd'hui. Comme on l'a indiqué d'emblée, notre alimentation actuelle n'est pas durable. Son rôle dans les maladies dites de pléthore est aujourd'hui très bien documenté, de même que son implication dans le réchauffement climatique et dans le déclin de la biodiversité. En particulier, l'alimentation, du champ à l'assiette, représente le quart de l'empreinte carbone totale de la France. Réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2030 et de 75% d'ici 2050, objectif que s'est fixé notre pays, sera impossible sans une évolution profonde du système alimentaire.

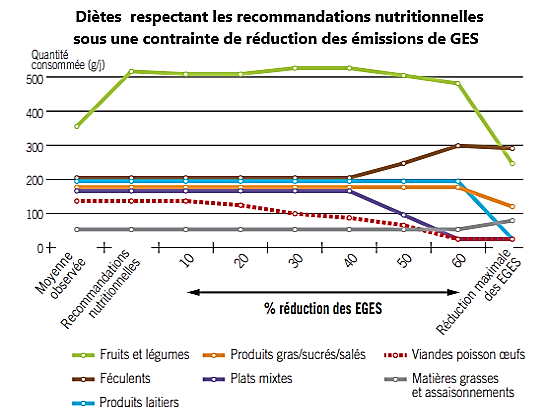

Après avoir rappelé de façon détaillée ces constats sévères, qui nous placent dans l'obligation de réagir, la seconde partie du rapport cherche donc à identifier quels sont les axes de transformation à suivre pour aller vers une alimentation plus durable . Nous en identifions deux : la sobriété et la végétalisation . Aller vers plus de sobriété alimentaire, c'est à la fois moins manger et moins gaspiller. C'est le point essentiel, le levier majeur pour diminuer les impacts négatifs de notre alimentation. La végétalisation de nos assiettes, entendue comme un rééquilibrage des apports végétaux et animaux et non comme une exclusion de ces derniers, vient accompagner cette sobriété, pour lui donner son efficacité sanitaire et environnementale maximale.

Sobriété et végétalisation : cela peut sembler simple, voire évident, mais cela ne l'est pas. Le chemin d'une alimentation durable est en effet très étroit. Il doit concilier de multiples critères qui, dans les faits, ont tendance à s'exclure. Rien ne garantit en effet a priori qu'une alimentation bonne pour la santé soit également bonne pour l'environnement, accessible financièrement et acceptable culturellement.

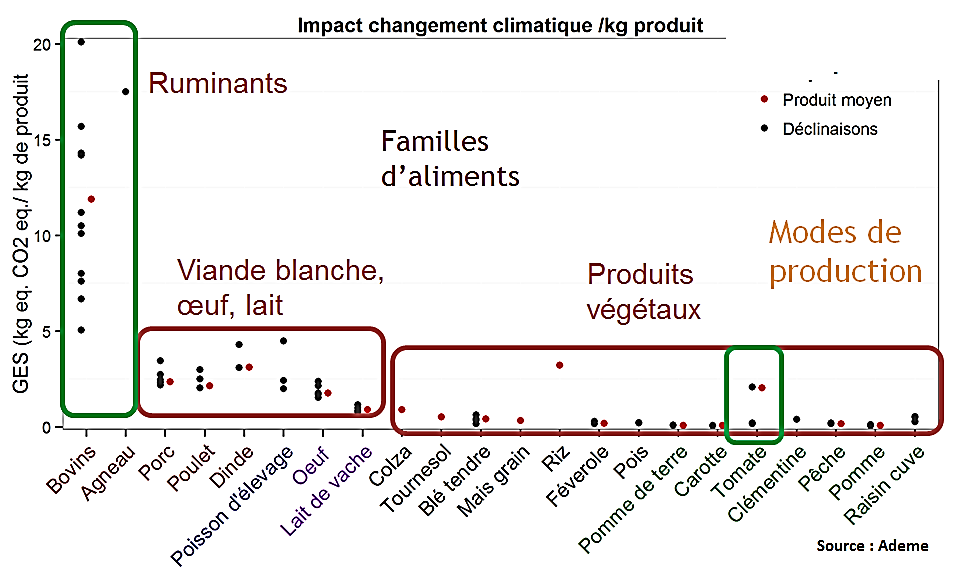

Ainsi, quand on parle d'une alimentation bonne pour l'environnement, encore faut-il savoir à partir de quel critère écologique on établit ce diagnostic. Celui des émissions de GES ? De la consommation des ressources (qualité des sols, surfaces mobilisées, eau) ? De la biodiversité ? Ces différents aspects de la durabilité écologique ne sont pas toujours convergents. Par exemple, remplacer de la viande de boeuf par de la volaille peut avoir un effet positif en termes d'émissions de GES, mais négatif en termes de biodiversité, car, si l'élevage des ruminants est fortement émetteur de méthane, il est aussi propice à la biodiversité quand il est réalisé à l'herbe. Préconiser la végétalisation de l'alimentation ne peut donc se faire que sur le fondement d'une réflexion nuancée concernant la place qu'on entend donner à chaque type de viande et à la façon de produire chacune d'elle.

De même, concilier santé et environnement est possible, mais complexe. Le lieu commun selon lequel une alimentation bonne pour la santé est nécessairement bonne pour l'environnement ne se vérifie pas toujours. Plusieurs études ont pu mesurer que les régimes alimentaires les plus sains, riches en fruits et légumes, pouvaient avoir un impact carbone plus élevé que des régimes malsains. Ils peuvent aussi conduire à mobiliser davantage de ressources foncières du fait de la faible densité énergétique des aliments qu'ils contiennent. Pour renforcer la place des aliments sains dans les régimes alimentaires sans détériorer l'environnement, le choix précis des aliments s'avère donc crucial, ce qui nous renvoie notamment à la question des légumineuses, sur laquelle nous reviendrons plus loin.

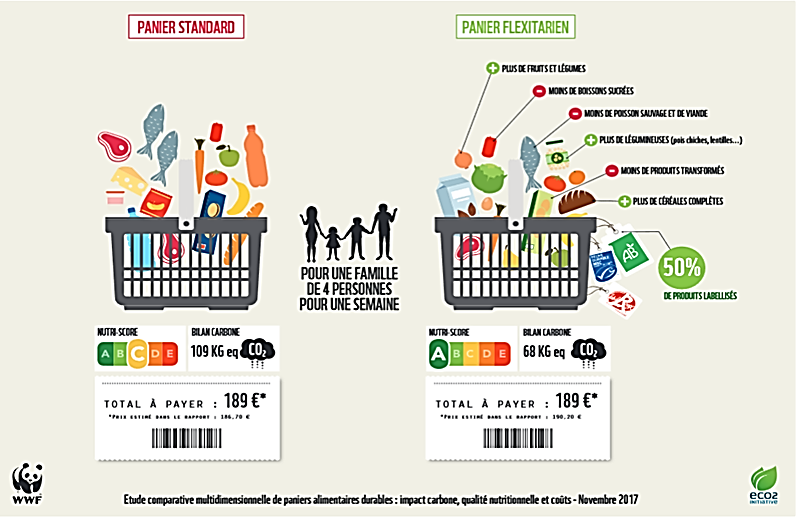

Une alimentation durable doit par ailleurs être financièrement accessible à tous. Or, cet autre critère de durabilité introduit lui-aussi un risque de contradiction des objectifs. On a observé en effet que les régimes alimentaires les meilleurs pour la santé et l'environnement avaient tendance à inclure des aliments relativement chers (en termes de coût par Kcal), ce qui les rendait peu accessibles aux budgets modestes. Cette contradiction dessine peut-être l'obstacle majeur à la transition alimentaire : une dualisation des régimes alimentaires, avec des ménages aisés et diplômés pouvant accéder aux aliments les plus durables et des ménages modestes conservant les pratiques alimentaires les plus nuisibles du western diet .

Enfin, dans l'équation complexe d'une alimentation durable, il faut aussi prendre en compte l'acceptabilité culturelle. Si pour manger durable, il faut renoncer à ses traditions culinaires, à ses habitudes alimentaires, à ses goûts et au plaisir de se nourrir, il y a en effet peu de chances que les consommateurs adoptent ces régimes alimentaires.

C'est pourquoi le rapport ne se contente pas simplement d'affirmer qu'il faut aller vers une alimentation plus sobre et plus végétale. Il analyse aussi les conditions dans lesquelles une telle évolution peut effectivement permettre de concilier tous les critères d'une alimentation durable.

Ceci fait, le rapport se termine en examinant ce que les pouvoirs publics peuvent faire pour favoriser la transition vers cette alimentation durable, plus sobre et plus végétale. Il n'est pas certain en effet que la transition puisse s'accomplir spontanément, sans intervention publique. Deux facteurs de blocage possibles doivent en particulier retenir l'attention.

L'un se situe du côté de la demande. Il concerne les inégalités sociales face à l'alimentation . Il est clair que la transition alimentaire échouera si les régimes durables en voie d'émergence restent l'apanage des milieux sociaux aisés et diplômés. Pour favoriser leur démocratisation, les pouvoirs publics doivent donc lever les barrières à leur diffusion. Barrières culturelles d'abord. Les recommandations nutritionnelles actuelles ayant fait la preuve de leur peu d'efficacité sur les ménages modestes, il est proposé de mettre en place un véritable accompagnement, et même une véritable éducation, alimentaire vers ces publics. Il est indispensable par ailleurs d'accompagner la « responsabilisation » des consommateurs par un réel effort d'assainissement de leur environnement alimentaire. Enfin, en même temps qu'ils lèvent les barrières culturelles, les pouvoirs publics devront aussi lever les barrières économiques, grâce à des incitations ou des aides financières pour accéder à des aliments plus sains, ou en soutenant les innovations sociales portées par les acteurs associatifs et locaux, notamment celles qui permettent de rapprocher consommateurs et producteurs sur un même territoire.

Si les consommateurs s'engagent massivement dans la transition alimentaire, l'offre alimentaire, dans l'ensemble, devrait suivre spontanément. Vos rapporteurs font à cet égard le pari d'une transformation du système alimentaire tirée par la demande. Dans un tel schéma, le rôle des pouvoirs publics devra être d'intervenir de manière ciblée pour débloquer les situations de verrouillage sociotechnique pouvant empêcher l'offre de répondre aux signaux de la demande. Le rapport identifie en particulier une situation de verrouillage de ce type au niveau de la filière « légumineuses » . Ces dernières possèdent des vertus (richesse en protéines de qualité, capacité de fixation symbiotique de l'azote, accessibilité financière, forte densité énergétique, acceptabilité culturelle potentiellement forte) qui en font une des clés de la transition alimentaire du XXI e siècle. Les études prospectives sur l'alimentation préconisent d'ailleurs toutes d'accroître leur place dans nos assiettes et dans les champs. Cette filière se heurte cependant à un problème de compétitivité structurelle, hérité de l'histoire et cumulativement renforcé au cours du temps. Son développement doit donc être « déverrouillé » par une action des pouvoirs publics. C'est la raison pour laquelle le rapport se conclut en formulant plusieurs propositions en ce sens, notamment la réorientation des aides de la politique agricole commune (PAC) de manière à rémunérer les services agro-systémiques rendus par les légumineuses et, de façon plus générale, par l'agroécologie.

LES 20 PROPOSITIONS DU RAPPORT

Un enjeu d'indépendance : remettre la sécurité d'approvisionnement au coeur des objectifs des politiques alimentaires.

1. Définir une stratégie d'autonomie protéique des fermes « France » et « Europe » par la reterritorialisation de productions trop dépendantes des importations (cas notamment du soja destiné à l'alimentation animale).

2. Stimuler les investissements dans la recherche de semences plus performantes dans le secteur des protéagineux en donnant aux acteurs une visibilité de long terme sur son développement.

3. Soutenir et encourager les projets alimentaires et agricoles de territoire afin d'accroître la part des approvisionnements locaux dans la consommation régulière, en générant ainsi un développement territorial positif, une qualité optimale des produits et un renforcement de la confiance de tous les acteurs (exemple des AMAP).

4. Impulser une politique foncière permettant l'installation de producteurs locaux.

Un enjeu écologique et économique : encourager le développement de la filière des légumineuses, clé de voûte de la transformation des systèmes alimentaires, pour accélérer la transition agroécologique.

5. Revaloriser l'image des légumineuses en soulignant leur intérêt nutritionnel et écologique. Pour cela, remettre à l'honneur les recettes de légumineuses dans la cuisine du quotidien comme dans la cuisine d'exception grâce à un travail d'éducation du public et de formation des professionnels de la restauration. Renforcer également les recommandations nutritionnelles relatives aux légumineuses dans le PNNS.

6. Réorienter les aides de la PAC pour rémunérer les services agro-systémiques rendus par les légumineuses (réduction de l'usage de l'azote de synthèse et donc des pollutions agricoles diffuses, maintien du couvert des sols, maintien de la biodiversité). Les aides européennes pourraient ainsi favoriser la diversification des cultures, l'allongement des rotations, reconnecter géographiquement les productions animales et végétales et être allouées en fonction d'un travail agricole plus important et non des surfaces cultivées.

7. Encourager les dispositifs de contractualisation au sein de la filière « légumineuses » en conditionnant les aides publiques à l'adoption de contrats de filières sur plusieurs années. L'objectif est de sécuriser les investissements en engageant conjointement les opérateurs en amont et en aval.

8. Encourager les investissements de long terme nécessaires pour développer des variétés de légumineuses plus productives et moins sensibles aux aléas.

9. Renforcer l'adaptation et la résilience de l'agriculture face aux effets du réchauffement climatique grâce à la diversification agroécologique des espèces cultivées et à la recomposition progressive de la géographie des cultures en accompagnant techniquement les agriculteurs à cette conversion.

10. Promouvoir un discours équilibré et apaisé sur la consommation de produits animaux (« en manger moins pour en manger mieux »), en soulignant leur intérêt nutritionnel et en expliquant que des filières d'élevage durables sont un élément-clé de la conversion agroécologique, indispensable à la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre et à la préservation de la biodiversité.

Un enjeu social et culturel : diffuser les pratiques de consommation durable au-delà des milieux aisés ou diplômés grâce à un programme national Nutrition Santé et Environnement plaçant la lutte contre les inégalités au centre de ses objectifs.

11. Accompagner la promotion de l'alimentation durable pour tous avec le double objectif de sobriété (réduction des apports énergétiques, lutte contre le gaspillage) et de diversification en rééquilibrant les apports végétaux et animaux dans la consommation régulière.

12. Assainir l'offre alimentaire en incitant ou en obligeant à la reformulation des recettes des plats industriels (limitation de sel, de sucre ou de graisses saturées), en régulant l'offre de snacking des distributeurs automatiques, en généralisant l'étiquetage nutritionnel et environnemental, en interdisant les produits affichant un Nutriscore D ou E dans les couloirs promotionnels des grandes surfaces ou encore en régulant la publicité alimentaire télévisuelle ou au cinéma en direction des enfants.

13. Instaurer des dispositifs d'aide financière directe ou indirecte pour réduire le prix des produits alimentaires durables en taxant par exemple certains aliments en raison de leur mauvaise qualité nutritionnelle sur le modèle de la taxe Soda. Le produit de ces taxes pourrait financer des chèques « alimentation saine » sur le modèle du chèque énergie permettant d'acheter fruits ou légumes frais par exemple.

14. Intégrer la dimension d'acceptabilité culturelle et de plaisir dans la défense des régimes alimentaires durables, en soulignant que l'impact sanitaire et écologique de l'alimentation peut être fortement réduit sans bouleverser les habitudes alimentaires (inutile d'éliminer des catégories entières d'aliments ni d'introduire des aliments totalement atypiques).

Un enjeu de santé : faire évoluer les dispositifs de recommandations nutritionnelles et de surveillance de la sécurité sanitaire des aliments.

15. Définir un plan de lutte contre la dénutrition des personnes précaires et des personnes âgées, dont la part dans la population augmente fortement et qui sont très exposées à ce risque pour des raisons physiologiques, psychologiques ou sociologiques.

16. Mieux prendre en compte les risques de malnutrition liés à la diffusion de régimes alimentaires nouveaux (régime vegan, régimes amaigrissants de toutes sortes suivis sans contrôle médical) ou à des pratiques de consommation source d'obésité.

17. Soutenir les efforts de la recherche scientifique indépendante pour mesurer les effets sur la santé des résidus de pesticides de synthèse et des additifs alimentaires utilisés par l'industrie.

18. Faire évoluer les politiques de santé d'un accompagnement alimentaire ponctuel fondé sur le conseil nutritionnel à un accompagnement dans la durée et même à une véritable éducation à l'alimentation durable abordant toutes les dimensions du bien manger : dimension nutritionnelle mais aussi économique (acheter autrement) ou culinaire (préparer autrement).

19. Compléter les recommandations nutritionnelles par des recommandations de bonnes pratiques alimentaires du point de vue écologique.

20. Mettre en oeuvre un portage politique plus ambitieux de la transition alimentaire par les pouvoirs publics. Cette transition doit devenir une des priorités stratégiques affichée de l'État pour atteindre ses objectifs de santé publique et d'environnement.

PREMIÈRE PARTIE :

LE SYSTÈME ALIMENTAIRE

FRANÇAIS : ÉTAT DES LIEUX, TENDANCES ET

PHÉNOMÈNES ÉMERGENTS

Construire une vision prospective de l'alimentation suppose d'analyser le système alimentaire actuel pour y rechercher les facteurs de permanence ou d'évolution. C'est l'objet de la première partie de ce rapport.

I. UNE ALIMENTATION QUI PORTE LA MARQUE DE LA TRANSITION ALIMENTAIRE DU XXE SIÈCLE

Il s'est produit au cours du XX e siècle une transition alimentaire caractérisée, sur le plan nutritionnel, par une élévation forte de la disponibilité calorique individuelle moyenne et par une diversification du régime alimentaire (avec un recul des céréales et des légumes secs et une augmentation concomitante des apports d'origine animale) 1 ( * ) . Sur un plan économique, cette transition correspond à l'industrialisation du système alimentaire et à son intégration complète aux marchés. L'agriculture est ainsi devenue plus intensive du fait de la mécanisation, de l'utilisation massive d'intrants chimiques et d'une sélection variétale systématique. L'industrie est devenue son débouché principal, tandis qu'un système de distribution, organisé lui-même sur un mode industriel, s'est mis en place pour approvisionner une population de plus en plus urbanisée.

A. UNE MODIFICATION PROFONDE DU CONTENU DES ASSIETTES

1. Des apports alimentaires plus abondants et plus diversifiés

Le régime alimentaire a évolué en suivant les mêmes tendances dans l'ensemble des pays développés, même si la périodisation de ces évolutions varie légèrement en fonction des spécificités nationales. Dans le cas de la France, on observe, dans un premier temps, un fort accroissement de la ration calorique par tête pendant tout le XIX e siècle. Elle passe de 1700 Kcal par jour au début du XIX e siècle à plus de 3000 Kcal par jour avant la Première Guerre mondiale. Cette hausse des apports énergétiques est portée par l'ensemble des types d'aliments, mais ce sont les aliments traditionnels d'origine végétale (céréales et féculents) qui contribuent le plus à l'augmentation et qui restent donc à la base de l'alimentation. Ils représentent encore au début du XX e siècle les deux tiers des apports énergétiques.

À partir du début du XX e siècle, la ration calorique globale se stabilise à ce niveau élevé, tandis qu'un seconde tendance s'affirme : la diversification du régime alimentaire. La consommation de céréales, de féculents et de légumes secs est divisée par plus de deux pour atteindre son minimum dans les années 1980, alors que, dans le même temps, celle de produits animaux, de fruits et légumes, de corps gras et de sucre représente une part croissante des calories absorbées.

Cette diversification alimentaire s'accélère pendant les Trente Glorieuses. La consommation de viande et de poisson double entre 1950 et la fin des années 1980 pour s'approcher de 100 kg par personne et par an pour la première et atteindre 25 kg par personne et par an pour la seconde. La consommation de poisson se stabilise ensuite, tandis que la consommation de viande, après avoir atteint son point culminant à la fin des années 1990, entame ensuite un recul. La consommation de lait et de produits laitiers continue quant à elle à croître pendant quelques années, avant de reculer à son tour.

2. Une évolution du poids respectif de chaque famille de macronutriments

Sur un plan nutritionnel, les évolutions précédentes aboutissent à une baisse des apports glucidiques (leur part passe de 70 à 45 % de l'apport énergétique total entre le milieu du XIX e siècle et aujourd'hui) et à une hausse des apports lipidiques (dont la contribution passe de 16 % à 42 %). Dans les apports lipidiques, on observe en outre une hausse de la part des graisses saturées, souvent d'origine animale. Les apports protéiques restent pour leur part relativement stables (environ 13 % de l'apport calorique total), même si cette stabilité masque un effet de ciseau majeur : l'inversion de la part respective des protéines d'origine végétale et d'origine animale. Cette transition nutritionnelle s'achève dans les années 1980. On observe depuis lors une stabilisation de l'évolution des parts relatives des macronutriments dans l'apport énergétique.

3. Une alimentation de plus en plus fortement transformée

Depuis la première transition alimentaire, les aliments consommés par les êtres humains sont pour l'essentiel des aliments transformés. Dès lors en effet qu'on met en oeuvre un procédé de cuisson, de conservation ou d'extraction, on transforme l'apparence et les propriétés des aliments, notamment d'un point de vue chimique et bactériologique. L'alimentation issue de la quatrième transition alimentaire se caractérise cependant par le fait qu'une proportion très majoritaire des aliments est désormais transformée industriellement . De plus, parmi ces aliments industriels, les aliments ultra-transformés occupent une place croissante.

a) Les ménages ont externalisé la transformation des aliments à l'industrie

La consommation d'aliments transformés industriellement est liée à l'évolution générale des modes de vie : urbanisation, développement de l'emploi des femmes, allongement des trajets domicile-travail, etc. Elle répond au besoin des consommateurs de réduire le temps de préparation des repas. Ainsi, pour se limiter au cas de la France, le temps quotidien moyen consacré à faire la cuisine a été réduit de 18 mn entre 1986 et 2010, passant de 71 à 53 mn (soit un recul de 25 % en 15 ans 2 ( * ) ). Pour répondre à cette demande d'externalisation, l'industrie agroalimentaire a su innover et offrir des produits faciles d'emploi, consommables soit directement, soit moyennant un travail limité de transformation (réchauffage, assemblage). Dès 1960, on estime que 80 % des dépenses alimentaires des ménages étaient déjà issues de l'industrie agroalimentaire 3 ( * ) .

L'industrie agroalimentaire n'en a pas moins continué à se développer fortement dans les décennies suivantes en élargissant son offre grâce à un effort d'innovation incessant. L'Insee fait notamment le constat d'une diversification et d'une complexification des transformations opérées sur les aliments entre les années 1960 et 2000 4 ( * ) . Les surgelés apparaissent et se généralisent au fur et à mesure que les ménages s'équipent en réfrigérateurs et congélateurs. Les plats préparés, formulés de façon plus complexe, se développent considérablement. Ce phénomène concerne toutes les catégories d'aliments. Les légumes, qui sont d'abord vendus en conserves, gagnent le rayon des surgelés, puis intègrent des plats composés. Les produits laitiers sont également consommés sous une forme de plus en plus élaborée 5 ( * ) . Les plats préparés à base de poisson et de viande, inconnus dans les années 1950, se multiplient et font l'objet d'un véritable engouement. Les confiseries, les pâtisseries, les boissons sucrées deviennent des incontournables des rayonnages alimentaires 6 ( * ) . Dans le même temps, la consommation de produits bruts ou frais stagne ou recule.

7 ( * )

b) Une place croissante accordée aux produits ultra-transformés

Une des évolutions marquantes de l'alimentation contemporaine concerne le degré de transformation des aliments. Il s'est produit un passage de la transformation à l'ultra-transformation 8 ( * ) . Les procédés qui conduisent à classer certains aliments dans la catégorie « ultra-transformé » sont par exemple le chauffage à haute température, l'hydrogénation ou le prétraitement par friture. C'est également le recours à des additifs, tels que les colorants, les émulsifiants, les texturants ou les édulcorants 9 ( * ) . Les aliments ultra-transformés incluent par exemple les pains et brioches industriels pré-emballés, les soupes de légumes instantanées en poudre, les barres chocolatées, les biscuits apéritifs, les sodas et boissons sucrées aromatisées, les nuggets de volaille et de poisson ou encore les légumes industriels cuits ou frits, marinés dans des sauces et/ou avec des arômes ou texturants ajoutés. De même, les viandes salées, comme les saucisses et le jambon, sont considérées comme des aliments ultra-transformés quand ils incorporent aussi des nitrites et des conservateurs ajoutés.

Ces aliments ultra-transformés représentent désormais plus de la moitié des apports caloriques dans certains pays. En France, ce taux est de 30 à 35 %.

Cette croissance s'explique par le fait que l'ultra-transformation est prisée par les agro-industries pour ses effets sur le goût et l'apparence des produits, ainsi que pour son intérêt en matière de conservation ou de gains de temps pour le consommateur final. On peut souligner qu'elle est par ailleurs fréquemment associée à des formulations riches en sel, sucre et acides gras saturés et pauvres en fibres et vitamines, de sorte qu'en moyenne les aliments ultra-transformés sont d'une qualité nutritionnelle faible.

c) Un essor de la consommation hors domicile

L'essor de la consommation hors domicile est un autre aspect important de la transformation des modes de consommation alimentaire. En 2014, les ménages en France ont consacré à l'alimentation hors domicile 26 % de leur budget alimentaire, soit 59 milliards d'euros, contre seulement 14 % en 1960 10 ( * ) . Alors que les repas hors foyer ne représentaient qu'un repas sur vingt en 1958, ils représentent désormais plus d'un repas sur cinq. Comme le recours aux plats prêts à manger fournis par l'industrie, la prise des repas hors domicile correspond à une forme d'externalisation des tâches alimentaires pour les personnes soumises aux contraintes de temps caractéristiques des modes de vie contemporains. Néanmoins l'encouragement au télétravail suite à la crise sanitaire infléchira peut-être ce type de consommation.

4. Un mix paradoxal de diversité et d'homogénéité

Sur le plan du goût, la transition alimentaire du XX e siècle a débouché également sur un mix paradoxal de diversité et d'uniformité des aliments.

D'un côté, l'intégration aux marchés du système alimentaire et le passage à une organisation industrielle des activités de production, transformation et distribution ont conduit à concentrer l'alimentation sur un nombre très réduit de produits végétaux et animaux de base. Aujourd'hui, 75 % de l'alimentation de l'humanité provient de seulement 12 plantes et 5 espèces animales 11 ( * ) . Ces produits sont de surcroît cultivés ou élevés à partir d'un nombre lui-même très réduit de variétés ou d'espèces, sélectionnées pour leur productivité, leur robustesse ou leur apparence. La transition alimentaire du XX e siècle s'est ainsi accompagnée d'une (quasi) disparition des espèces et des variétés locales. Au cours des cent dernières années, on estime que 90 % des variétés de plantes cultivées ont disparu des champs des agriculteurs.

Cette extrême concentration du sourcing alimentaire sur quelques espèces et quelques variétés n'est cependant pas perçue comme un appauvrissement par les consommateurs et ce pour plusieurs raisons. En premier lieu, la mesure de la diversité alimentaire dépend fortement de l'échelle à laquelle on l'observe. Il y a un siècle, l'offre agricole mesurée à l'échelle nationale était sans doute beaucoup moins standardisée qu'aujourd'hui, puisqu'on comptait dans le pays davantage de variétés de chaque espèce végétale ou animale. Toutefois, comme les circuits d'approvisionnement étaient essentiellement locaux, les consommateurs n'avaient pour leur part accès qu'aux produits locaux. Ils mangeaient donc en réalité à peu près toujours la même chose. À l'échelle individuelle des consommateurs, l'accès à des marchés plus larges a donc permis d'accroître la diversité des approvisionnements.

De fait, un consommateur occidental moyen, dans les grands centres urbains, peut désormais accéder aux aliments de toutes les régions et même du monde entier, même si ces produits ne représentent en définitive qu'une faible part de son alimentation. Il peut également trouver à peu près tous les aliments à tous les moments de l'année en raison d'une désaisonnalisation poussée de l'offre alimentaire. Enfin, même si l'alimentation contemporaine repose très majoritairement sur un petit nombre d'ingrédients de base fortement standardisés, ces ingrédients sont accommodés et présentés sous une telle variété de formes et de styles par les industries de transformation et les professionnels de la restauration que c'est le sentiment de variété qui domine.

B. UNE TRANSFORMATION DES LIENS SYMBOLIQUES À L'ALIMENTATION

La description des pratiques alimentaires ne suffit pas à appréhender complètement la nature des changements opérés par la transition alimentaire du XX e siècle. Il est nécessaire de comprendre aussi ce qui a changé au plan symbolique. À cet égard, deux tendances méritent d'être soulignées : la déconnexion croissante entre le mangeur contemporain et l'aliment brut, ainsi que l'individualisation croissante des consommations alimentaires. Ces deux transformations sont à l'origine d'un troisième phénomène, qui peut sembler paradoxal, mais qui est cependant de plus en plus manifeste : l'installation d'un climat d'anxiété alimentaire.

1. Une déconnexion croissante entre le mangeur et l'aliment brut

Au cours du dernier siècle, le mangeur a été de plus en plus réduit à un strict rôle de consommateur sous l'effet de la transformation globale des modes de vie et de l'allongement considérable des circuits de transformation et de distribution des produits alimentaires. Il ne participe désormais plus à la production agricole, si ce n'est à travers le maintien de pratiques relativement marginales d'auto-consommation. Les circuits locaux d'approvisionnement ont fortement reculé au profit de circuits de transformation-distribution dominés par des entreprises industrielles et des chaînes de grandes surfaces, dont les approvisionnements et les débouchés sont organisés sur une vaste échelle, tant sur le plan géographique que sur le plan des volumes. Même les agriculteurs, du fait de la spécialisation des cultures sont obligés d'acheter dans le commerce une grande partie des produits de la terre, comme n'importe quel autre consommateur.

Non seulement le mangeur occidental du début du XXI e siècle ne participe plus à la production des aliments de base, mais, comme on l'a dit, il a aussi externalisé vers des acteurs spécialisés les tâches de transformation. L'industrie, la grande distribution et la restauration hors domicile lui fournissent du prêt ou du quasiment prêt à consommer, dont il ne connaît presque rien des conditions réelles de production, de transformation et de distribution, hormis les informations, certes utiles mais parcellaires, et parfois trompeuses, que lui fournissent les emballages.

Pour le mangeur réduit au rôle de consommateur, le système alimentaire ressemble donc de plus en plus à une boîte noire. En 2014, un sondage montrait ainsi qu'un Français sur deux dit qu'il a « très souvent » ou « souvent » le sentiment de ne plus vraiment savoir de quoi se composent les produits alimentaires qu'il consomme. 47 % des consommateurs ont aussi le sentiment qu'il est difficile de se procurer des produits alimentaires sur lesquels ils se sentent entièrement rassurés 12 ( * ) .

2. Des consommations alimentaires toujours plus individualisées

La seconde tendance qui modifie profondément le rapport symbolique du mangeur à ce qu'il mange est l'individualisation des consommations. Les contraintes économiques et culturelles qui, tout au long de l'Histoire humaine, ont encadré les pratiques alimentaires, se sont en effet desserrées au XX e siècle, élargissant d'autant l'espace du choix individuel 13 ( * ) :

- l'élévation générale du niveau de vie des ménages au cours du XX e siècle a desserré la contrainte budgétaire et permis de passer d'une culture alimentaire du manque à une culture de la (relative) abondance et de la variété ;

- l'essor de la publicité, de la presse culinaire et gastronomique, le développement du tourisme en régions et à l'étranger, le développement de la mobilité résidentielle et professionnelle ou encore les mouvements migratoires : tous ces phénomènes ont accompagné la hausse du niveau de vie et contribué à l'élargissement et au renouvellement des goûts des consommateurs et au brassage des cultures alimentaires ;

- le jeu de la concurrence a conduit les acteurs de la transformation, de la distribution et de la restauration à étendre considérablement la palette de leur offre pour capter la demande de variété des consommateurs ;

- enfin, l'accélération et la différenciation des temps sociaux ont participé à l'individualisation de l'alimentation à travers leurs effets sur le temps des repas et la commensalité 14 ( * ) .

Ainsi, au cours des dernières décennies, pour un nombre croissant de consommateurs, les pratiques alimentaires sont devenues un espace de liberté. On peut choisir ce qu'on mange, le lieu et le moment où l'on mange et les personnes avec qui on le fait. L'alimentation est devenue un espace d'affirmation de soi, ce qu'on mange servant autant à se nourrir qu'à exprimer un style, un standing, voire même des choix de nature éthique ou politique.

3. Une forme d'anxiété installée au coeur du rapport à l'alimentation

C'est l'un des paradoxes de notre système alimentaire actuel : une part croissante de consommateurs exprime une forme d'anxiété au sujet de leur alimentation, alors même que l'abondance, la diversité et la sûreté sanitaire des aliments n'ont objectivement jamais été aussi bien garanties que dans les sociétés contemporaines. Pour paradoxale qu'elle puisse paraître, cette montée de l'anxiété alimentaire n'est pourtant ni irrationnelle ni étonnante : elle est l'aboutissement de l'individualisation des pratiques alimentaires et de la déconnexion entre sphères de la production-transformation alimentaire, et de la consommation.

De fait, si l'individualisme alimentaire ouvre un espace très apprécié de liberté aux consommateurs, il a aussi pour conséquence de faire peser sur eux la responsabilité de bien ou mal s'alimenter. Dès lors que les régimes alimentaires sont moins structurés par des habitudes et des traditions alimentaires collectives, dictées par les conventions ou la nécessité, chacun est renvoyé à son propre jugement pour décider ce qu'est une bonne alimentation. Or, cette liberté peut aisément devenir anxiogène, car les critères susceptibles d'être pris en compte sont nombreux et complexes. Dois-je prendre en compte mon plaisir immédiat, ma santé, les impacts de ce que je mange sur mon environnement ou sur le niveau de vie des agriculteurs, par exemple ? Comment pondérer tous ces critères et concilier ces multiples objectifs ?

À supposer même qu'on dispose des ressources culturelles pour répondre à ces questions, une autre interrogation anxiogène surgit : comment savoir si ce que je mange correspond effectivement à ce que je souhaiterais manger ? Comment en effet manger sain si l'on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans les plats prêts à manger que l'on consomme ? Comment manger durable si on ne sait pas comment ont été produits les aliments et quels impacts ils exercent sur l'environnement ? Aujourd'hui cantonné à un strict rôle de consommateur, sans connaissance directe des aliments, de leurs caractéristiques réelles et de la façon dont ils ont été produits, le mangeur contemporain a besoin de nouveaux repères et de réassurance. C'est en ce sens qu'a été créé le Nutriscore, pour simplifier l'accès à l'information nutritionnel, dont nous reparlerons plus loin.

II. DES CHANGEMENTS ANNONCIATEURS D'UNE NOUVELLE TRANSITION ALIMENTAIRE ?

Si nos régimes alimentaires portent encore très nettement la marque de la transition alimentaire du XX e siècle, on observe néanmoins un certain nombre de phénomènes émergents, dont il faut se demander s'ils annoncent un nouveau changement de paradigme alimentaire. C'est l'objet des développements qui suivent.

A. VERS UNE DEMANDE DE QUALITÉ ÉLARGIE DES CONSOMMATEURS

Les changements que l'on peut observer touchent en premier lieu à la définition du bien manger, sans qu'il soit cependant évident, à ce stade, de faire la part entre ce qui relève de simples effets de conjoncture ou de changements sociaux plus profonds. Les discours et les pratiques en réaction contre certaines dérives ou contradictions du système alimentaire actuel se multiplient et expriment ce qu'on pourrait appeler une demande de qualité alimentaire élargie, le terme « élargi » renvoyant au fait que cette demande intègre de nombreux critères pour définir le bien manger. Sur le plan sociologique, ces critiques contre les formes dominantes d'alimentation et ces tentatives pour redéfinir ce qu'est une bonne alimentation sont principalement portées par les classes moyennes supérieures urbaines, plutôt fortement dotées en capital culturel.

1. Les redéfinitions contemporaines du bien manger

a) La place croissante des préoccupations relatives à la santé et au bien-être

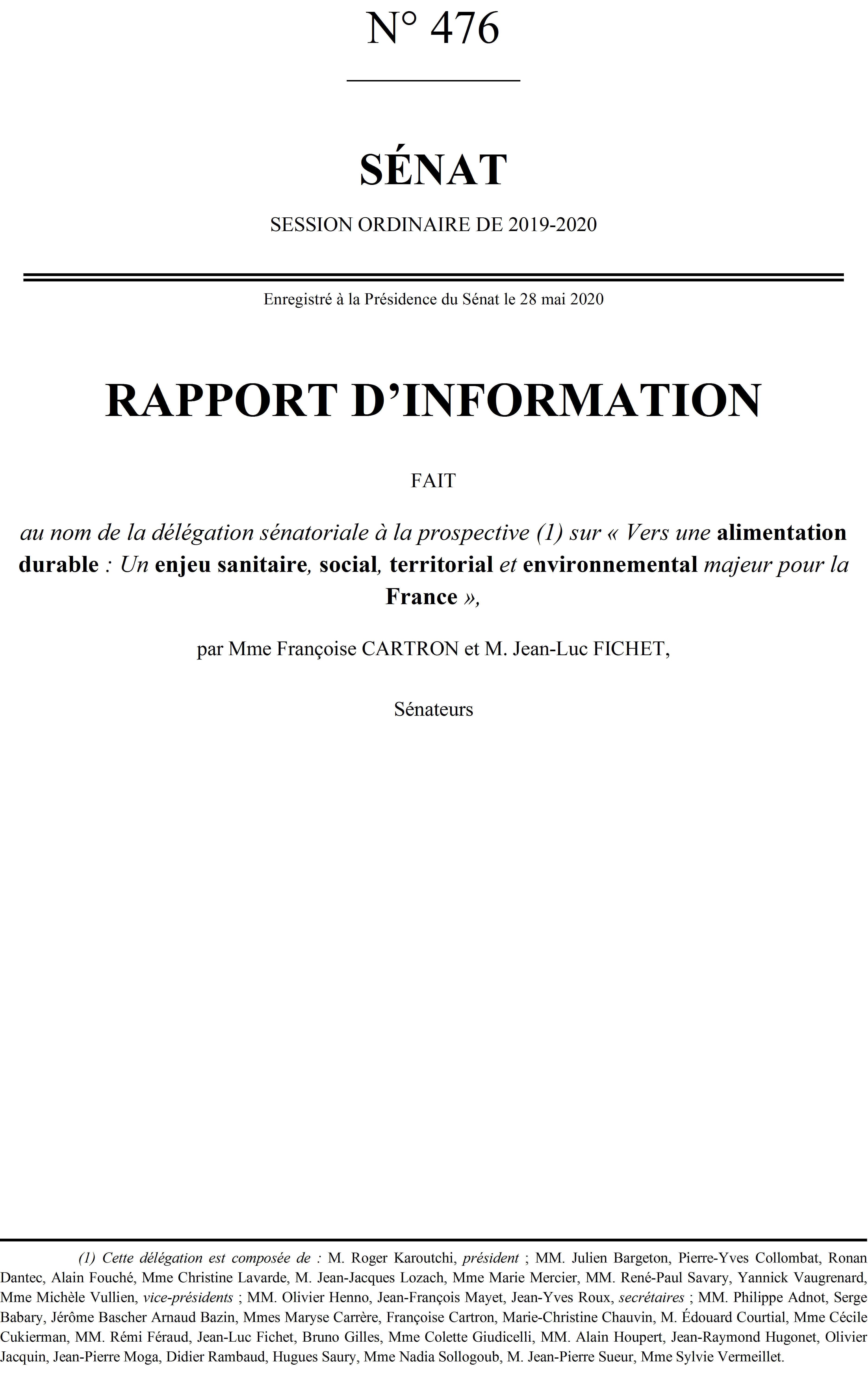

La montée des préoccupations relatives à la santé et au bien-être est très nette depuis une trentaine d'années. Les vagues d'enquêtes successives du Crédoc 15 ( * ) montrent clairement le renforcement du lien que les mangeurs établissent entre alimentation et santé.

Cette progression est liée au fait que les consommateurs sont confrontés depuis les années 1980, non sans une certaine cacophonie, à une multiplication des conseils et des mises en garde à caractère nutritionnel portées par les autorités sanitaires ou par divers acteurs de la société civile (médecins, médias, associations de consommateurs...). On observe également une prolifération du marketing nutritionnel. Enfin, les scandales ou crises alimentaires depuis 2000 (vache folle, fraude à la viande de cheval, Lactalis...) et la montée du questionnement autour des maladies métaboliques possiblement liées à l'alimentation ont contribué à ancrer dans l'opinion l'idée que l'alimentation est un facteur de risque. Les trois quarts des Français le pensent aujourd'hui, contre seulement la moitié il y a vingt ans 16 ( * ) .

Si établir un lien entre alimentation et santé n'est pas en soi nouveau et relève même du lieu commun, la « diététisation », voire la médicalisation, des discours sur l'alimentation sont en revanche des éléments qui bousculent profondément la définition du bien manger. Chacun est en effet désormais incité à maîtriser une vulgate nutritionnelle, à être attentif à l'équilibre de son alimentation, à traquer le trop (trop abondant, trop gras, trop sucré, trop salé, trop souvent...) ou le trop peu (trop peu de fibres, d'oméga 3,...), à contrôler les apports en calories, en macro et en micronutriments et à se méfier des additifs et autres résidus aux effets encore mal cernés, sous peine de nuire à son capital-santé et de s'exposer à diverses maladies.

Si ce phénomène de diététisation de l'alimentation concerne tous les âges, il faut souligner la présence d'un effet de génération nouveau : les plus jeunes, qui, jusqu'à récemment, se préoccupaient assez peu du lien entre alimentation et santé, le font désormais autant que les autres catégories d'âges. C'est un phénomène important dans une approche prospective. Dans les nouvelles générations, le lien santé/alimentation est fortement associé aux recommandations nutritionnelles du Programme national nutrition santé, lancé en 2001, programme avec lequel elles ont en quelque sorte grandi. Même si ces représentations ne se traduisent pas (encore ?) dans une alimentation plus saine, elles témoignent de la diffusion d'un modèle fonctionnel de l'alimentation, qui était jusqu'alors plutôt l'apanage des pays du nord de l'Europe.

b) Une montée des préoccupations citoyennes et éthiques

La montée des préoccupations citoyennes et éthiques est un autre axe important des redéfinitions contemporaines du bien manger. De plus en plus de consommateurs affirment leur intérêt pour des produits qui prennent en compte les impacts écologiques, le bien-être animal 17 ( * ) , mais aussi l'impact socioéconomique (juste rémunération des agriculteurs, respect des règles sociales ou encore impact sur le développement des territoires).

(1) Concernant la prise en compte des enjeux écologiques

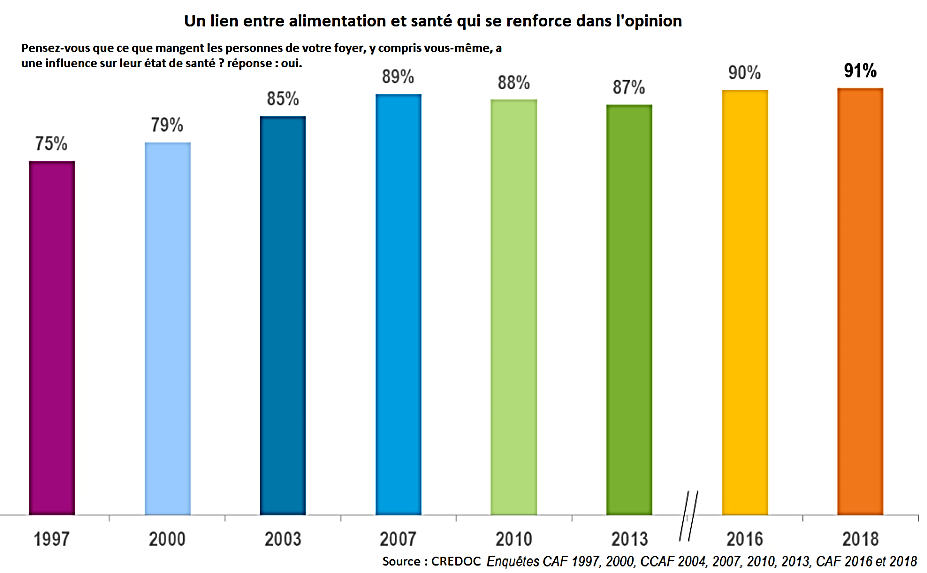

On dispose, là encore grâce aux travaux du Crédoc, d'un recul de plusieurs décennies qui montre l'essor très net de cette thématique 18 ( * ) . Alors qu'en 1995, la question de la dégradation de l'environnement était un sujet de préoccupation prioritaire pour seulement 7 % des personnes, il l'est désormais pour 25 % 19 ( * ) .

L'importance accordée au thème de l'environnement apparaît fortement liée à un effet de génération. Le taux de préoccupation pour l'environnement est en effet deux fois plus haut parmi les 18-24 ans que chez les plus de 65 ans. La préoccupation pour la dégradation de l'environnement est également extrêmement liée à la hiérarchie sociale. Elle est la plus haute chez les plus diplômés (>bac + 2), où elle s'élève à 40 %.

Les consommateurs qui se préoccupent de la dégradation de l'environnement intègrent assez logiquement des critères relatifs à l'impact écologique dans leur rapport à l'alimentation. C'est ce que confirment de nombreuses études d'opinion. À titre d'exemple, on peut citer un sondage de 2016 20 ( * ) selon lequel 47 % des personnes interrogées déclarent consommer davantage aujourd'hui que deux ans auparavant de produits ayant un faible impact sur l'environnement. Un autre sondage 21 ( * ) indique pour sa part que, parmi les sujets liés à l'alimentation sur lesquels il faudrait faire le plus d'effort, 47 % des personnes interrogées mettent en avant la limitation de l'impact sur l'environnement.

Il faut souligner que ces préoccupations émergentes autour des liens entre alimentation et environnement sont généralement en synergie avec les préoccupations relatives à la santé. Dans l'esprit des consommateurs, les aliments à faible impact écologique tendent à se confondre avec les aliments bons pour la santé. Cela est dû au fait que, dans l'opinion, les risques non nutritionnels de l'alimentation, ceux qui sont liés à la présence d'intrants agricoles (pesticides, herbicides et insecticides, antibiotiques) ou à la présence d'additifs, arrivent en tête dans la hiérarchie des risques alimentaires. Dans ces conditions, limiter les pollutions diffuses, notamment d'origine agricole, devient un facteur essentiel pour améliorer la qualité sanitaire de l'alimentation.

(2) Concernant les critères éthiques relatifs au statut des animaux

Selon une enquête réalisée auprès de plus de 26 000 personnes en Europe en 2016 22 ( * ) , 94 % des citoyens européens accordent de l'importance au bien-être des animaux d'élevage et 82 % pensent que ceux-ci devraient être mieux protégés qu'ils ne le sont actuellement. En France, ces taux sont supérieurs à la moyenne européenne.

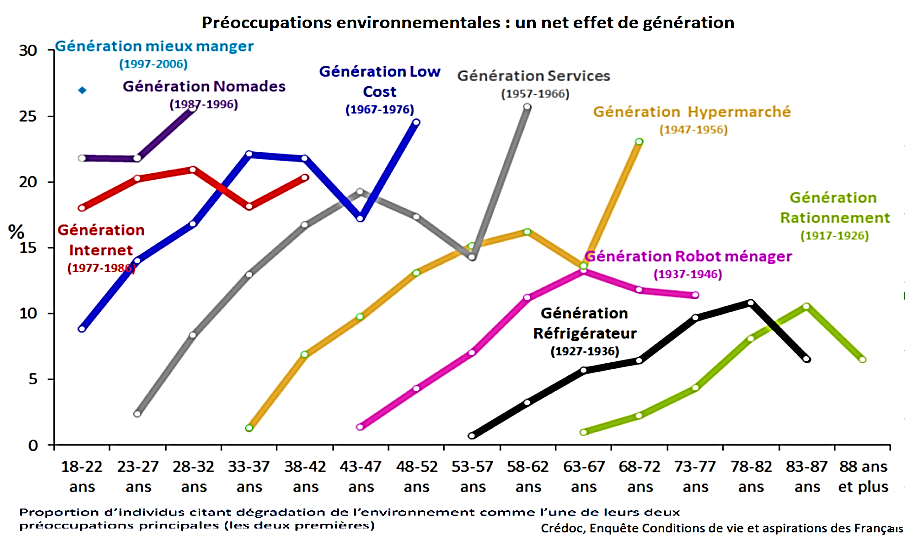

Cette préoccupation pour le statut des animaux se retrouve logiquement dans les comportements et les représentations alimentaires. On observe en particulier que cette question est en voie de devenir un élément central dans la définition du bien manger. Désormais, les mangeurs eux-mêmes tendent à se définir et à se classer à travers ce critère. Ainsi, en France, 20 % des personnes se définissent aujourd'hui comme flexitariens, c'est-à-dire déclarent s'inscrire dans une démarche délibérée de réduction de leur consommation carnée 23 ( * ) . C'est un taux proche de ce qu'on constate en Allemagne, en Espagne ou au Royaume-Uni. Les personnes qui se disent végétariennes, végétaliennes ou véganes représentent quant à elles 5,6 % des personnes en moyenne, avec un taux maximum au Royaume-Uni (8 %) et minimal en Espagne (2,8 %), la France et l'Allemagne se situant respectivement à 5,2 % et 5,6 %.

Plus généralement, même pour les personnes qui ne définissent pas explicitement leur régime alimentaire à partir de la place qu'y occupent les produits animaux, la question du bien-être animal devient incontournable. Selon le Crédoc, environ deux tiers des adultes en France se disent incités à acheter un produit alimentaire parce qu'il tient compte du bien-être animal.

(3) Concernant les critères relatifs au partage de la valeur

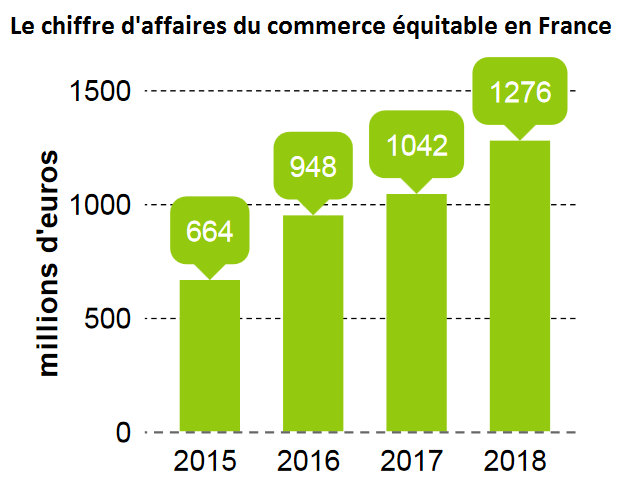

L'idée selon laquelle le prix de l'alimentation doit permettre une juste rémunération des producteurs progresse dans l'opinion 24 ( * ) , même si évidemment ce souci de justice sociale n'est pas toujours aisé à concilier avec la contrainte budgétaire des consommateurs. L'objectif de partager plus justement la valeur ou de stimuler l'économie locale inspire par exemple le commerce équitable, dont le chiffre d'affaires, s'il reste encore modeste, a néanmoins fortement augmenté au cours de la dernière décennie. Il a atteint près de 1,3 milliard d'euros en 2018 (842 millions d'euros pour les filières internationales et 434 millions d'euros pour les filières nationales), soit une multiplication par plus de 4 entre 2008 et 2018 25 ( * ) .

Ce type de motivation fait également partie des éléments mis en avant par les promoteurs des circuits courts. 80 % des consommateurs disent acheter désormais des produits locaux et parmi eux, l'écrasante majorité (97 %) souligne que cette façon de consommer permet de faire marcher l'économie locale 26 ( * ) .

c) Une définition du bien manger plus complexe

L'intégration de toutes ces préoccupations nouvelles a profondément fait évoluer la conception du bien manger en France, et plus largement dans les pays occidentaux depuis une vingtaine d'années.

Au début des années 2000, les Français définissaient un aliment de qualité comme un aliment « qui a du goût ». Désormais, la dimension du goût et du plaisir, sans avoir disparu, s'articule, non sans tension, avec d'autres critères. En 2018, les deux qualificatifs les plus cités pour définir la qualité d'un aliment étaient le « bio » et le « sans » (sans additifs, sans pesticide, sans huile de palme, sans sucre ajouté, etc.), tandis que la dimension du goût était reléguée en quatrième position, après les produits frais et presque au même niveau que le sain, le naturel et le local.

Un autre aspect important à souligner concernant la définition du bien manger est qu'elle n'est plus aussi bien partagée socialement qu'auparavant. Il y a encore une vingtaine d'années, les mots pour définir ce qu'est un bon aliment étaient les mêmes dans tous les milieux sociaux. Désormais, on relève des écarts importants entre les catégories sociales ou le genre. C'est dans les classes moyennes et supérieures que les critères relatifs au sain et au durable ont le plus progressé. Pour les employés ou les ouvriers en revanche, c'est-à-dire pour plus de la moitié des consommateurs, le plaisir et le goût surclassent toujours les préoccupations de santé. Ces catégories sociales ont donc conservé la définition du bien manger qui était celle de l'ensemble de la population il y a vingt ans.

2. Un souci de réassurance et de réappropriation de l'alimentation

Les transformations qui affectent la notion du bien manger et l'anxiété qui s'est installée au coeur des rapports à l'alimentation nourrissent une volonté de réappropriation de leur alimentation par une partie des consommateurs. Cette volonté se manifeste de multiples manières, en premier lieu par une demande de transparence concernant les produits alimentaires, leurs conditions de production et de transformation, leur origine et leurs propriétés nutritionnelles, ainsi que leurs impacts potentiels sur la santé, l'environnement ou les territoires.

En témoigne le succès des applications du type Open Food Facts ou Yuka, qui permettent de connaître le Nutriscore et la classification Nova des aliments. Cette attente forte constitue un défi à relever pour tous les acteurs de la chaîne alimentaire, des agriculteurs aux transformateurs et aux distributeurs, ainsi que pour les pouvoirs publics : faire évoluer les mécanismes de définition et d'identification de la qualité des produits alimentaires, que ce soit au travers de l'évolution des règles d'étiquetage ou des outils publics ou privés de certification ou de labellisation de la qualité.

|

OpenFoodFacts est une base de données libre et collaborative. Elle répertorie des informations sur les ingrédients, les allergènes et la composition nutritionnelle des produits. Cest la seule aplication de ce type soutenue par les autorités sanitaires. |

La volonté de se réapproprier son alimentation inspire aussi les initiatives visant à la reterritorialisation des systèmes alimentaires et à la promotion des circuits courts : raccourcir la chaîne qui lie le mangeur au producteur, recréer des liens de proximité et d'interconnaissance, est vu comme un moyen de recréer de la confiance. Si ce phénomène doit être analysé avec le recul nécessaire, il apparaît qu'au cours de la période que nous traversons, le succès des AMAP est remarquable et participe de cette tendance. L'enquête CCAF 2016 souligne plus généralement la forte progression du critère de proximité dans les critères d'achat alimentaires depuis dix ans : le critère « fabriqué en France » est devenu le premier critère de choix de produit, cité devant le prix ; « favoriser la production régionale » est désormais cité en quatrième position.

Ces démarches de réappropriation, qui se développent en réaction contre certaines contradictions du système alimentaire actuel, pourraient être un des moteurs des transformations futures de l'alimentation et du système alimentaire.

3. Un recul des produits animaux

a) La baisse de la consommation de viande : une tendance désormais bien établie

Selon les données de FranceAgrimer, la consommation moyenne de viande par habitant en France a diminué de 10 % depuis 1998, année où elle avait atteint son maximum. Cette baisse s'accompagne d'un double effet de substitution :

- une subsitition entre types de viandes. La baisse de la consommation de boeuf et de veau a commencé dès le milieu des années 1980 et atteint près de 30 % en trente ans. Celle de porc a commencé à la fin des années 1990 et atteint 15 % en vingt ans, même si le porc reste la viande la plus consommée en France. Enfin, la consommation de volaille poursuit sa croissance ;

- une substitution entre viandes brutes et préparations à base de viande. Les produits élaborés à base de viandes de boucherie et de volailles voient leur part augmenter dans la consommation des ménages au détriment des viandes fraîches non transformées, dont la part n'est plus que de 42 %.

Au-delà de la consommation de viande, on observe plus largement un recul des produits d'origine animale et notamment de lait, sous toutes ses formes.

b) Une inversion sociologique

Le recul de la consommation de produits animaux est portée par les classes sociales supérieures, qui sont désormais moins consommatrices de viande que les autres - ce qui constitue un renversement sociologique historique. Les quantités ingérées par les ouvriers s'établissent aujourd'hui à 131 g/j, contre 95 g/j pour les cadres et professions intellectuelles supérieures (soit un écart de 38 %) 27 ( * ) .

Les changements de goûts et de valeurs alimentaires ont joué un rôle central dans ce recul 28 ( * ) . La baisse enregistrée dans les années 1980 et 1990 résulte en effet de la diffusion concomitante des arguments nutritionnels sur les effets nuisibles pour la santé d'une consommation excessive de viande. Le souci d'une alimentation plus saine, qui est désormais fortement ancré dans la partie la plus aisée et la plus diplômée de la population, constitue la principale motivation que mettent en avant les personnes qui souhaitant évincer ou réduire la consommation de viande. Cet argument est mobilisé par 50 % des Français (pour 25 %, c'est même l'argument principal). Viennent ensuite des arguments qui étaient inexistants dans le débat public à la fin du XX e siècle, comme le statut de l'animal (conditions d'élevage ou cruauté vis-à-vis des animaux) et, dans une moindre mesure, l'impact environnemental de la viande. La diffusion aujourd'hui très rapide de ces préoccupations donne à penser que la tendance à la baisse de la consommation de viande va s'amplifier, d'autant que c'est chez les moins de 30 ans que le flexitarisme et les différentes formes de végétarisme sont le plus présents.

4. L'essor du bio et des modes de production agricole durables

Depuis dix ans, quel que soit l'indicateur qu'on retienne, l'essor de l'alimentation bio en France est spectaculaire. Du côté de l'offre, les surfaces certifiées bio dépassent désormais 1,5 million ha (2 millions ha si on tient compte des surfaces en conversion, soit 7% de la SAU française) et ce sont plus de 40 000 exploitations qui sont engagées dans la démarche. Les taux de conversion des cultures « fruits » et, dans une moindre mesure, « vignes » et « surfaces fourragères », sont les plus élevés (respectivement 23, 12 et 10 % des surfaces), tandis que les grandes cultures restent en retrait (4 %).

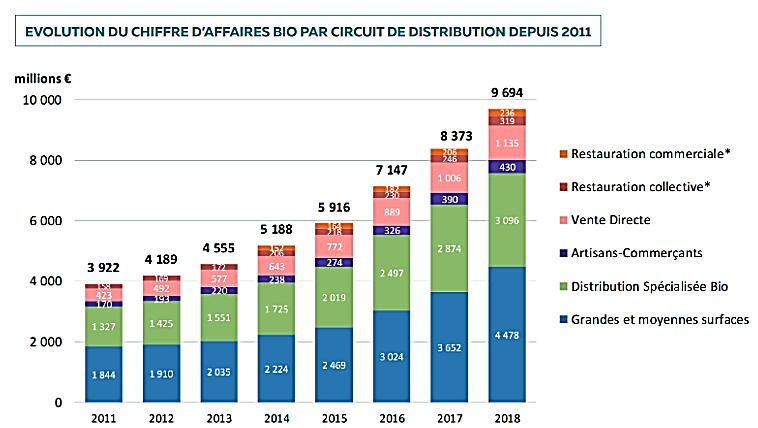

Du côté des ventes, le chiffre d'affaires de l'alimentation bio a été multiplié par dix en vingt ans et approche désormais 10 milliards d'euros, avec une accélération depuis le début des années 2010. Les circuits de distribution se sont adaptés pour suivre cette demande très dynamique. Désormais, les grandes et moyennes surfaces enregistrent la moitié des achats d'aliments bio des ménages. Les filières de production-transformation françaises ont eu en revanche plus de mal à suivre le rythme, puisque le taux de couverture de la consommation par la production nationale est seulement de 69 % (il tombe même à 42 % pour les fruits).

L'étude des motivations des achats bio montre que leur essor correspond d'abord à la recherche d'une alimentation plus saine, ensuite à la recherche d'une alimentation plus écodurable. Le bio apparaît être un label qui inspire confiance et qui est parvenu à constituer un moyen de réduire l'anxiété alimentaire et de reprendre le contrôle de ce qu'on mange. Toutefois, nous aurons l'occasion d'y revenir plus loin en détail, il existe de fortes inégalités dans l'accès au bio.

5. D'autres changements de comportements qui restent à confirmer

a) Le développement des circuits courts et du local

Le développement des circuits courts 29 ( * ) constitue une troisième tendance émergente de la consommation alimentaire française, qui reste toutefois moins affirmée que les deux précédemment évoquées. Dans un contexte d'anxiété alimentaire, le « consommer local » s'affirme d'abord comme un moyen de réassurance. Selon une enquête Ipsos déjà citée, les consommateurs attachent de plus en plus d'importance à l'origine et au lieu de fabrication des produits qu'ils consomment. Parmi les critères de confiance, ils citent d'abord le fait qu'un produit soit directement vendu par le producteur (23 %) avant l'existence de labels ou de signes officiels de qualités (16 %). Ils citent également la fabrication locale (9 %) et mettent quasi à égalité le label bio (8 %) et le « made in France » (7 %).

Le Crédoc indique lui-aussi que l'ancrage territorial est devenu un élément majeur dans la construction de la confiance dans l'alimentation 30 ( * ) . Dans l'édition 2016 de son enquête sur la consommation alimentaire des Français, le critère « fabriqué en France » est devenu pour la première fois le critère de choix de produit cité en tête. « Favoriser la production régionale » arrive en second, en forte croissance par rapport à 2010. Le Crédoc souligne que les significations liées à la fabrication nationale ou régionale sont multiples : c'est un moyen de manger durable 31 ( * ) et un acte engagé pour défendre l'emploi régional et national.

Si le critère de l'achat local progresse dans les préférences des consommateurs, il est cependant difficile, faute de suivi statistique du sujet, de mesurer si cela se traduit aussi par une progression des achats en circuits courts. 32 ( * ) Ces circuits représenteraient au total 6 à 7 % des achats alimentaires 33 ( * ) en France selon l'Ademe 34 ( * ) , ce qui, sans être négligeable, témoigne néanmoins d'un écart important entre la réalité des achats et la place que tient l'achat de proximité ou les circuits courts dans l'idéal contemporain du bien manger.

b) Un développement de l'alimentation fonctionnelle

La progression de la consommation de compléments alimentaires 35 ( * ) témoigne elle-aussi d'une évolution des modèles alimentaires. Entre l'enquête Inca 2 (2006-2007) et l'enquête Inca 3 (2014-2015), la part des consommateurs de compléments alimentaires a progressé nettement : de 12 % à 19 % chez les enfants de 3 à 17 ans et de 20 % à 29 % chez les adultes. Le marché annuel français des compléments alimentaires représente aujourd'hui environ 2 milliards d'euros.

B. DU CÔTÉ DE L'OFFRE, UN FOISONNEMENT D'INNOVATIONS

1. Le système alimentaire impacté par le numérique

Les outils numériques transforment le système alimentaire essentiellement à deux niveaux : ils rendent possible l'émergence de nouveaux modes de distribution et permettent la mise sur de marché d'applications au service de la transparence.

a) Vers l'émergence de nouveaux modes de distribution ?

On peut se demander dans quelle mesure les outils numériques pourraient demain remettre en question les chaînes de distribution alimentaire aujourd'hui dominées par les grandes et moyennes surfaces, sachant que celles-ci font preuve d'une grande souplesse pour suivre l'évolution des attentes des consommateurs. En particulier, elles ont déjà opéré un recentrage de leur activité sur les superettes de proximité et ont intégré dans leur modèle économique l'achat alimentaire à distance. Ce dernier s'est surtout développé en France à travers le système du Drive , dont le chiffre d'affaires est passé de 2,2 à 5,9 milliards d'euros entre 2012 et 2017, avec des effets en définitive limités sur l'organisation du système de distribution et sur la répartition de la valeur.

Le numérique pourrait cependant bousculer cette situation de plusieurs façons, soit par l'arrivée sur le marché alimentaire de pure players de grande taille, du type Amazon (ce qui ne changerait pas la structure fortement oligopolistique du commerce alimentaire et pourrait même aggraver le niveau de concentration), soit par le court-circuit des intermédiaires commerciaux actuels. Concernant ce dernier point, il est évident que le numérique facilite la mise en contact directe des consommateurs avec les producteurs agricoles ou industriels et peut donc stimuler le développement de la vente directe et des circuits courts. Ce schéma désintermédié profiterait vraisemblablement surtout à certains types de produits alimentaires (produits frais, vin, etc.).

Dans tous les cas cependant, il faut souligner que la concentration d'une population nombreuse dans les zones urbaines continuera à rendre nécessaire le maintien d'une forme de rationalisation des circuits logistiques alimentaires, avec des opérateurs (industriels et grossistes) capables de réaliser un approvisionnement en gros volumes sur une large gamme de produits et sur une échelle géographique très vaste. Le consommateur veut en effet pouvoir accéder à une offre alimentaire variée, à un coût maîtrisé sans avoir à supporter des coûts de prospection démesurés. Seule une organisation industrielle du commerce alimentaire permet de satisfaire ces trois objectifs. Un émiettement des chaînes logistiques aboutirait sans doute à une hausse des prix au détail, ainsi qu'à une hausse des émissions carbone liées au transport, ce qui rend une telle évolution peu vraisemblable.

Les circuits de distribution de gré à gré ou faiblement intermédiés, notamment les circuits courts, devraient donc croître grâce au numérique, tout en restant des marchés secondaires par leur volume et la variété des produits concernés. C'est vraisemblablement plutôt sur la logistique des derniers kilomètres que devraient se concentrer les changements liés au numérique, avec peut-être le développement d'une forme d'uberisation de la livraison. Ce phénomène affecte déjà le secteur de la restauration, avec par exemple des plateformes du type Uber Eats. Le développement de nouvelles formes de livraison (drones, robots de livraison autonome) permet d'imaginer que, demain, on assistera à une multiplication des microentreprises fournissant les consommateurs en plats prêts à consommer dans les centres urbains.

b) Des applications au service de l'aide à la décision pour le consommateur

Le numérique permet également de fournir aux consommateurs une aide à la décision dans plusieurs domaines. Nous avons déjà évoqué les applications au service de la transparence sur les produits, du type OpenFoodFacts, qui aident à mieux identifier la qualité des biens. On peut imaginer cependant de très nombreuses autres applications, par exemple des assistants permettant de gérer les stocks à domicile (que manque-t-il dans le réfrigérateur ou les placards), y compris de manière dynamique (notamment en analysant les stocks et les besoins d'achats en fonction des événements et des repas inscrits dans l'agenda), ou bien encore des assistants permettant d'identifier les revendeurs de tel ou tel produit ou marque, ou définissant des trajets optimisés pour s'approvisionner en fonction de la géolocalisation (notamment dans une perspective de circuits courts). On peut s'attendre à un foisonnement d'applications et de services nouveaux dans ce domaine dans les prochaines années.

2. Vers l'arrivée massive d'aliments nouveaux ?

Il se développe depuis plusieurs années un grand nombre de projets d'innovations visant à introduire sur le marché des aliments ou des ingrédients alimentaires nouveaux 36 ( * ) : viande de culture, algues ou encore insectes. De nombreuses start-up lèvent des fonds dans ce domaine, à l'image par exemple, d'Ynsect et Innovafeed en France 37 ( * ) . Ces initiatives plus ou moins disruptives représentent pour l'instant des volumes encore faibles d'aliments, mais se veulent une réponse à la forte hausse anticipée de la demande mondiale de protéines pour l'alimentation humaine et animale dans les prochaines décennies 38 ( * ) . Elles se présentent aussi comme un moyen de répondre aux changements des attentes des consommateurs, telles que la demande de protéines alternatives aux protéines d'origine animale pour des motifs liés à la santé, à l'environnement ou à la cause animale, ou bien encore la hausse de la demande d'« alicaments » liée à l'essor d'une conception fonctionnelle de l'alimentation. L'avenir de ces nouveaux aliments reste cependant incertain, car plusieurs questions restent en suspens concernant leur prix, leurs impacts environnementaux et sanitaires, ainsi que leur acceptabilité sociale. 39 ( * )

a) La viande de culture