B. DES DIFFICULTÉS INHÉRENTES AUX TERRITOIRES ULTRAMARINS

1. Des besoins de financement très élevés au vu des contraintes des territoires ultramarins

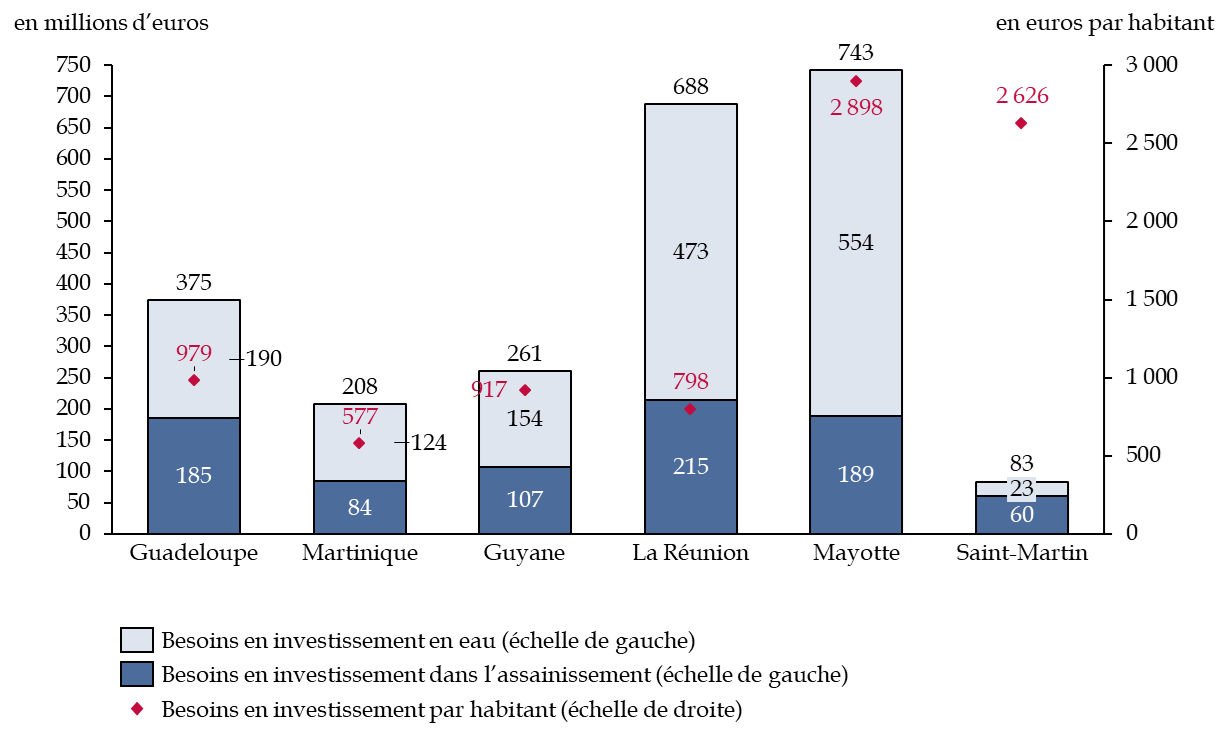

Les besoins en financement des départements d'outre-mer et de Saint-Martin ont été évalués à 1,52 milliard d'euros pour l'eau potable et à 841 millions d'euros pour l'assainissement, soit un total de 2,36 milliards d'euros nécessaires pour la période allant de 2016 à 2023.

En particulier, les besoins en investissement s'élèvent à 743 millions d'euros à Mayotte, dont 554 millions d'euros pour la gestion de l'eau potable, en raison de la nécessité de créer des réseaux de distribution. La construction d'une usine de dessalement est également en cours à Mayotte. Les investissements nécessaires sont par ailleurs particulièrement élevés à La Réunion, à hauteur de 688 millions d'euros, en raison de la taille de l'île et du nombre d'habitants, et en Guadeloupe, à hauteur de 375 millions d'euros, où le réseau souffre d'insuffisances importantes.

Besoins en investissement dans les systèmes

de gestion de l'eau

et de l'assainissement entre 2016 et 2023

(en millions d'euros)

Source : commission des finances d'après la Cour des comptes

Rapporté au nombre d'habitants, le besoin en investissement est particulièrement élevé à Saint-Martin, à raison de 2 626 euros par habitant, compte tenu de la situation géographique particulière de l'île qui n'a pas de source naturelle d'eau potable, et des conséquences du passage de l'ouragan Irma en 2017. Il est également très fort à Mayotte, à hauteur de 2 898 euros par habitant. C'est pour répondre à ces besoins de financement particulièrement élevés, que le plan eau-Dom a été signé en 2016.

2. Des normes européennes et nationales mal adaptées et difficiles à appliquer en outre-mer

Un enjeu particulièrement important pour la gestion de l'eau et de l'assainissement en outre-mer est la question de l'adaptation des normes. Celles-ci prennent en effet en compte les contraintes liées au climat hexagonal, très différent de celui des départements et régions d'outre-mer. L'isolement géographique en Guyane, l'absence de source d'eau potable à Saint-Martin ou encore les aléas sismiques dans les Antilles impliquent que le réseau de distribution de l'eau et de l'assainissement doit s'adapter à des contraintes spécifiques dans les territoires ultramarins. Le plan eau-DOM doit pouvoir permettre d'accompagner les innovations relatives à certaines adaptations des normes.

En matière d'assainissement, la directive1(*) européenne portant sur les eaux résiduaires urbaines (DERU) comporte des critères de conformité difficiles à appliquer, notamment en termes de nature des matériaux. Ainsi, l'essentiel des installations d'assainissement non-collectif, qui concernent 50 % des ultramarins, n'est pas conforme à la directive DERU. Dans le cadre du plan eau-DOM, la direction générale des outre-mer a confié au centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) une étude pour établir une méthodologie d'adaptation des règles techniques de l'assainissement non-collectif. Une telle adaptation des normes est souhaitable même si les dispositifs utilisés sont moins performants que ceux prévus par la règlementation actuellement en vigueur. Il est en effet capital de permettre aux territoires ultramarins de bénéficier d'un système d'assainissement de l'eau efficace, afin de limiter les risques sanitaires.

Concernant l'eau potable, certaines normes, telle que la directive2(*) européenne de 2020 sur l'eau potable sont également particulièrement difficiles à appliquer, comme par exemple la règle d'une température de l'eau canalisée maintenue en-dessous de 25°, plus facile à appliquer dans l'hexagone que dans les Antilles par exemple. En Guyane, certains acteurs de la communauté de communes de l'ouest de Guyane, avec le soutien de l'Agence régionale de santé locale, proposent d'opérer une distinction entre l'eau potable et une eau « buvable », sans effet néfaste pour la santé, mais d'une qualité moindre que celle de l'eau potable, et qu'il serait plus facile de fournir aux populations.

La question des matériaux est également prégnante : par exemple, en Guyane, les matériaux doivent être transportés en pirogue dans certaines zones pour permettre la construction du réseau de distribution de l'eau, alors que des matériaux pourraient être trouvés localement. Une station d'épuration en Guyane, et deux stations d'épuration à La Réunion, sont considérées comme non-conformes au droit européen, parce qu'elles n'ont pu fournir certaines données sur les ouvrages, alors que celles-ci ne sont pas disponibles.

De nombreuses initiatives locales ont été prises pour permettre l'adaptation des normes aux réalités des territoires ultramarins. Ainsi par exemple, la préfecture de Mayotte a activé la procédure d'urgence civile pour permettre la construction d'une usine de dessalement à Dembéni, permettant de supprimer l'obligation pour les porteurs de projets de fournir une évaluation environnementale et une étude d'impact. Comme l'indique la Cour des comptes, « le délai gagné via cette procédure permettra peut-être, en 2025, de fournir suffisamment d'eau potable aux habitants lors de la fin de la saison sèche ».

L'adaptation des normes en outre-mer concernant la gestion de l'eau et de l'assainissement doit être davantage soutenue par l'État via le plan eau-DOM, afin d'éviter les situations où les complexités administratives empêchent la modernisation d'infrastructures essentielles au bien-être des populations. En effet, le partage d'expérience entre les territoires d'outre-mer pourrait être plus efficacement coordonné par les instances nationales. Comme le note la Cour des comptes, « en matière technique, la coordination nationale du plan eau-DOM a montré sa capacité à relayer et coordonner les initiatives, confiant notamment des travaux exploratoires à l'INRAE ou au centre scientifique et technique du bâtiment ». Ce volet du plan eau-DOM gagnerait à être encore davantage renforcé.

Recommandation n° 1 : appliquer les possibilités d'adaptation des procédures administratives aux contraintes des départements et régions d'outre-mer et de Saint-Martin (ministère de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, ministère des outre-mer, ministère de la santé et de l'accès aux soins)

* 1 Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

* 2 Directive 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.