- L'ESSENTIEL

- AVANT-PROPOS

- LISTE DES RECOMMANDATIONS

- I. LES CHAMPS D'APPLICATION DE L'IA DANS L'UNIVERS

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

- A. QU'EST-CE QUE L'IA ?

- B. LES PARTICULARITÉS DE NOS

COLLECTIVITÉS JOUENT-ELLES EN FAVEUR DE LA DIFFUSION DE

L'IA ?

- C. DANS QUELS DOMAINES LES COLLECTIVITÉS

PEUVENT-ELLES TIRER PROFIT DE L'IA ?

- 1. Un impact dans l'organisation interne des

collectivités

- 2. Un outil d'analyse utile dans la conduite des

politiques publiques

- a) L'information des usagers à la mairie de

Plaisir

- b) La sécurisation des grands

événements : les Jeux Olympiques et Paralympiques à

Paris

- c) L'optimisation de la ressource en eau : la

commune de Saint-Savin et la Communauté d'agglomération Porte de

l'Isère

- d) La gestion des déchets : la lutte

contre le gaspillage alimentaire dans les cantines à Nantes

Métropole

- e) La prévision des événements

naturels : le risque d'inondation à Nîmes

- f) Les mobilités sur le territoire :

une meilleure connaissance des places de stationnement sur la commune de

Labège (Communauté d'agglomération du Sicoval -

Haute-Garonne)

- a) L'information des usagers à la mairie de

Plaisir

- 1. Un impact dans l'organisation interne des

collectivités

- A. QU'EST-CE QUE L'IA ?

- II. UNE STRATÉGIE POUR RÉUSSIR LE

RENDEZ-VOUS AVEC L'IA

- A. UNE DOCTRINE DE TRANSPARENCE

NÉCESSAIRE

- B. UNE CULTURE DE LA DONNÉE

- C. FAIRE ÉMERGER UNE

« INGÉNIERIE IA » DANS L'ÉCOSYSTÈME

DE NOS COLLECTIVITÉS

- D. PROPORTIONNER LES MOYENS AUX OBJECTIFS

- E. SÉCURISER LE RECOURS À

L'IA

- A. UNE DOCTRINE DE TRANSPARENCE

NÉCESSAIRE

- I. LES CHAMPS D'APPLICATION DE L'IA DANS L'UNIVERS

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

- CONCLUSION

- EXAMEN EN DÉLÉGATION

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

- - ANNEXE 1 : TABLE RONDE PORTANT SUR LES

PREMIÈRES APPLICATIONS DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DANS L'UNIVERS DES

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

- ANNEXE 2 : TABLE RONDE PORTANT SUR

L'ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES FACE AUX RISQUES DU

NUMÉRIQUE

- ANNEXE 3 : TABLE RONDE CONJOINTE AVEC LA

DÉLÉGATION SÉNATORIALE À LA PROSPECTIVE SUR LE

THÈME : « L'IA VA-T-ELLE TRANSFORMER NOS VILLES ET NOS VILLAGES ?

»

N° 447

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 mars 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation (1) relatif à l'intelligence artificielle dans l'univers des collectivités territoriales,

Par Mmes Pascale GRUNY et Ghislaine SENÉE,

Sénateur et Sénatrice

(1) Cette délégation est

composée de : M. Bernard Delcros, président ; M.

Rémy Pointereau, premier vice-président ; M. Fabien

Genet, Mme Pascale Gruny, M. Cédric Vial, Mme Corinne Féret, MM.

Éric Kerrouche, Didier Rambaud,

Pierre Jean Rochette, Gérard

Lahellec, Grégory Blanc, Mme Guylène Pantel,

vice-présidents ; MM. Laurent Burgoa,

Jean Pierre Vogel,

Hervé Gillé, Mme Sonia de La Provôté,

secrétaires ; M. Jean-Claude Anglars, Mmes Nadine Bellurot,

Catherine Belrhiti, MM. François Bonhomme, Max Brisson,

Mme Céline Brulin, MM. Bernard Buis, Cédric Chevalier,

Thierry Cozic, Mme Catherine Di Folco, MM. Jérôme Durain,

Daniel Gueret, Joshua Hochart, Patrice Joly, Mmes Muriel Jourda,

Anne-Catherine Loisier, MM. Jean-Jacques Lozach, Pascal Martin, Jean-Marie

Mizzon, Franck Montaugé, Mme Sylviane Noël,

M. Olivier Paccaud,

Mme Anne-Sophie Patru, MM. Hervé Reynaud, Jean-Yves Roux, Mmes Patricia

Schillinger, Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Lucien Stanzione,

Jean-Marie Vanlerenberghe.

L'ESSENTIEL

Technologie en pleine expansion, l'IA suscite à la fois espoirs et inquiétudes : l'IA peut-elle aider les élus à satisfaire les exigences propres au fonctionnement des services publics locaux ? Va-t-elle irrémédiablement « tuer » l'emploi dans nos collectivités ? Peut-elle être conjuguée aux exigences environnementales poursuivies par les collectivités ? Quel lien avec les citoyens le déploiement d'une telle machine suppose-t-il ? Comment les citoyens, les agents et les décideurs peuvent-ils orienter ces transformations plutôt que les subir ?

Face à ce maquis d'interrogations, d'appréhensions et d'espoirs, la délégation aux collectivités territoriales a souhaité lancer une mission d'information sur le recours à l'IA dans l'univers des collectivités territoriales.

Ce rapport propose un état des lieux des premières réalisations des collectivités en matière d'IA, mais aussi des pistes méthodologiques pour un recours adapté, éthique et durable à l'IA.

Les auditions menées dans le cadre de cette mission permettent de parvenir à un constat sans équivoque : si les collectivités ont déjà recours à l'IA, la période à venir demeure celle de l'acclimatation et de la maturité des collectivités aux potentialités de l'IA.

I - L'IA SERA DÉMYSTIFIÉE OU NE SERA PAS

Encore aujourd'hui, malgré l'ouverture au grand public de « Chat GPT » à la fin de l'année 2022, l'IA est trop peu voire mal connue. Or, de cette méconnaissance naît la majorité des réticences (voire des oppositions) au recours à l'IA.

C'est pourquoi ce rapport insiste sur l'importance de démystifier l'IA afin de la considérer comme un outil offrant de multiples opportunités. Pour démystifier cet outil, l'étape de la sensibilisation puis de la formation des élus et des agents des collectivités à l'IA apparaît fondamentale.

|

RECOMMANDATION n° 1 Développer les offres de sensibilisation puis de formation à l'IA à l'attention des élus et des agents des collectivités. |

Un recours durable et adapté aux besoins du territoire ne saurait se faire sans l'implication des citoyens dans le développement d'une IA au service des collectivités. C'est l'enjeu de l'acculturation de la société à l'IA. Ainsi le rapport recommande-t-il aux collectivités de développer des processus dédiés à l'implication des citoyens au développement de projets d'IA.

|

RECOMMANDATION n° 2 Impliquer le citoyen dans l'introduction de l'IA au sein des services publics locaux afin de s'assurer de l'acceptation citoyenne et de se prémunir contre un risque de déshumanisation des services. |

II - LES APPLICATIONS DE L'IA DANS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Les collectivités n'ont pas à rougir : quelle que soit la taille considérée, nombre d'entre elles ont su se saisir de cet outil.

Pour encourager ce mouvement déjà initié dans de nombreux territoires, ce rapport dresse une typologie des usages possibles de l'IA au service des collectivités.

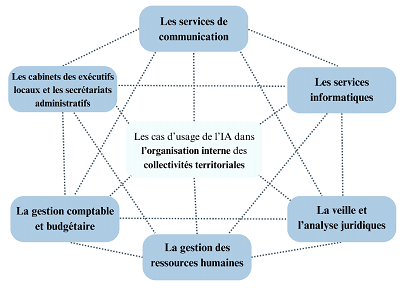

A - L'IMPACT DE L'IA DANS L'ORGANISATION INTERNE DES COLLECTIVITÉS

Le premier domaine dans lequel les collectivités territoriales peuvent pleinement tirer profit des opportunités offertes par l'IA est celui de leur organisation interne.

En effet, l'IA peut permettre d'automatiser des tâches bien souvent répétitives, fastidieuses et chronophages pour les agents qui les exécutent.

Source : délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation.

B - L'IA, UN OUTIL D'ANALYSE UTILE DANS LA CONDUITE DES POLITIQUES PUBLIQUES DES COLLECTIVITÉS

L'IA offre des opportunités significatives pour améliorer la conduite des politiques publiques développées par les collectivités.

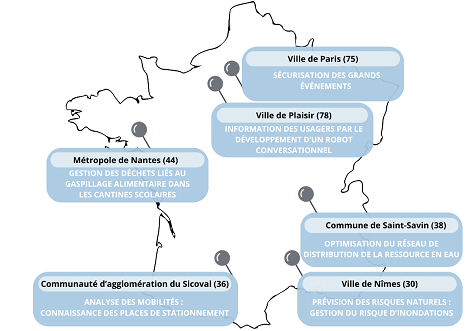

Ce rapport ne vise pas l'exhaustivité mais propose de mettre en lumière quelques exemples pratiques et concrets de politiques publiques conduites par les collectivités et améliorées par le recours à l'IA.

Les six projets développés au sein du rapport et cartographiés ci-contre relèvent de politiques publiques essentielles pour toute collectivité : l'information aux usagers, la sécurité, la gestion des déchets, l'optimisation du réseau de distribution de la ressource en eau, la prévision des risques naturels, la politique des mobilités.

Source : délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation.

III - UNE STRATÉGIE POUR RÉUSSIR LE RENDEZ-VOUS AVEC L'IA

Pour encourager un recours éthique, durable et adapté à l'IA, ce rapport propose une méthodologie de mise en oeuvre de tout projet IA. Cette stratégie repose sur trois axes.

AXE N° 1 - DÉVELOPPER UNE INGÉNIERIE AU SERVICE DE L'IA

L'IA est un outil d'un nouveau genre. Une fois le temps de l'acculturation passé - notamment grâce aux modules de sensibilisation, de formation et d'implication citoyenne, l'IA nécessite le développement d'une ingénierie technique spécifique à ses modalités, son fonctionnement et ses enjeux.

Dans les collectivités, le déploiement d'une telle ingénierie peut se décliner à trois échelles : à l'échelle de la collectivité, entre les collectivités, au niveau national avec la coopération de l'État.

a) Déployer une ingénierie IA à l'échelle de la collectivité

Comme pour l'informatique en son temps, l'IA nécessite que les collectivités de 30 000 à 40 000 habitants créent des services qui lui soient dédiés.

En effet, au-delà de l'assistance technique qu'un

service dédié à l'IA pourrait apporter en cas de

problèmes ou d'interrogations, des services dédiés

à l'IA permettraient de

concevoir et d'intégrer des

outils d'IA proportionnés aux besoins réels du

territoire.

|

RECOMMANDATION n° 3 Dans les collectivités ayant la taille critique suffisante, mettre en place un management des données par un administrateur général des données (« Chief Data Officer »), un réseau de référents data, un Comité data ou une Direction de la donnée. |

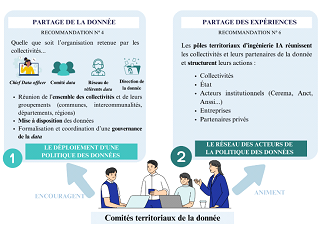

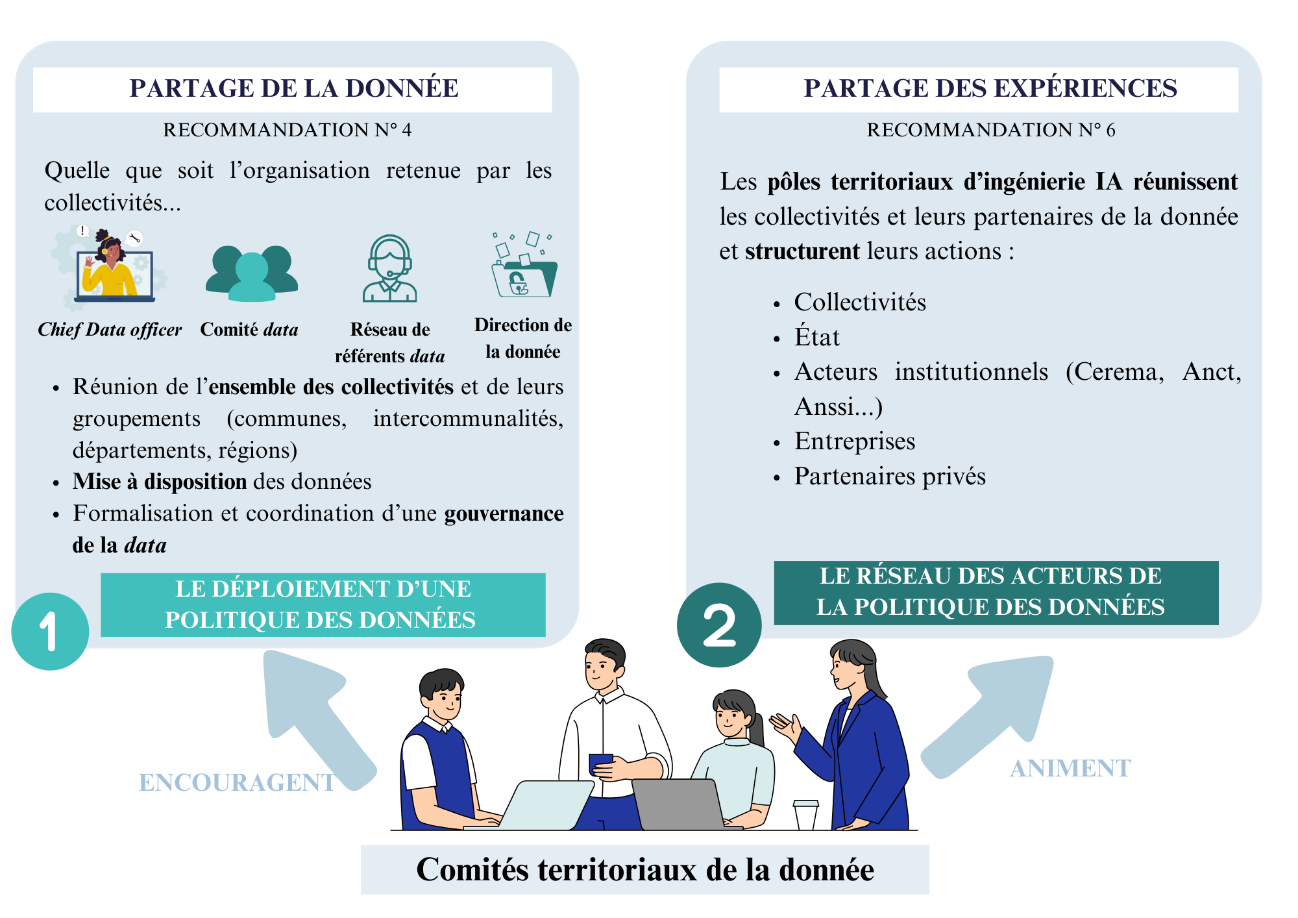

b) Déployer une ingénierie IA entre les collectivités

Pour une IA proportionnée et pérenne, la mission recommande également le déploiement d'une ingénierie IA entre les collectivités.

Cette ingénierie peut passer par la mise

en place de « Comités territoriaux de la

donnée » permettant l'échange

d'expérience entre les collectivités à des fins

d'intérêt général.

|

RECOMMANDATION n° 4 Expérimenter des Comités territoriaux de la donnée pour faciliter le partage de données à des fins d'intérêt général et favoriser les échanges d'expérience. |

Sans surprise, face au déploiement de projets IA, les collectivités ne sont pas sur un pied d'égalité. Alors que les grandes villes témoignent d'un degré de maturité élevé en matière d'IA, que les villes-moyennes initient de nombreux projets, les plus petites collectivités rencontrent de nombreux défis.

Le risque réside donc dans le décrochage entre petites et grandes collectivités. C'est pourquoi la mission propose que l'ingénierie de projets d'IA s'organise autour de collectivités « cheffes de file » permettant la construction d'une expertise et le partage de la valeur ajoutée inhérente aux projets d'IA.

|

RECOMMANDATION n° 5 Structurer le développement des projets IA autour de collectivités « cheffes de file » capables de construire une expertise et de monter des projets proportionnés. |

c) Déployer une ingénierie IA en coopération avec l'État

Le développement de projets d'IA inclut bien d'autres acteurs que les seules collectivités. Pour autant, en ce qui concerne les projets d'IA développés pour les besoins des collectivités, les collectivités doivent demeurer à la manoeuvre.

Une instance doit donc permettre la réunion de l'ensemble des partenaires prenant part aux projets d'IA et les collectivités concernées. La mission propose que les « Comités territoriaux de la donnée » précités, en plus de favoriser l'échange d'expériences entre pairs, exercent le rôle d'animer le réseau de l'ensemble des partenaires territoriaux de l'ingénierie IA.

|

RECOMMANDATION n° 6 Confier aux Comités territoriaux de la

donnée la mission d'animer le réseau des acteurs territoriaux de

l'ingénierie IA (collectivités territoriales, |

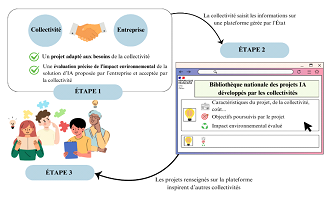

Source : délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation.

Parmi les acteurs territoriaux de l'ingénierie IA et les partenaires évoqués, l'État exerce un rôle-clef.

En effet, au-delà d'agir comme un ensemblier incitant les collectivités à « prendre le train de l'IA », l'État peut encourager les collectivités et leurs partenaires à favoriser des projets prenant en compte le critère environnemental.

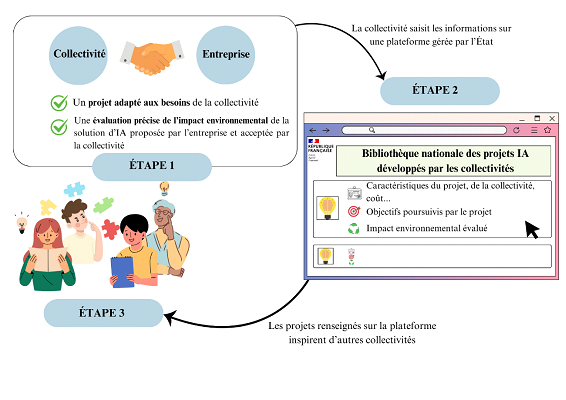

Premièrement, pour favoriser la prise en compte du critère environnemental par les projets d'IA dès l'attribution d'un marché public, les collectivités peuvent accorder une attention toute particulière au bilan environnemental de la solution d'IA qui leur est proposée.

|

RECOMMANDATION n° 7 Dans l'attribution d'un marché public portant sur un outil IA, prendre en compte le bilan environnemental de cette IA. |

Secondement, l'État pourrait élaborer une bibliothèque nationale des projets IA développés par les collectivités.

Cette bibliothèque correspondrait à une plateforme en ligne sur laquelle les collectivités pourraient saisir leurs projets IA et découvrir les projets développés par leurs homologues à partir de quelques informations-clefs : situation de la collectivité, besoin auquel ce projet répond, coût du projet...

La plateforme intègrerait également une rubrique « impact environnemental du projet » remplie à partir de l'évaluation environnementale du projet fournie par l'entreprise au moment de la signature du contrat entre la collectivité et l'entreprise.

|

RECOMMANDATION n° 8 Créer une « bibliothèque nationale des projets IA développés par les collectivités » sous la forme d'une plateforme numérique. Les informations partagées dans cette bibliothèque porteraient par exemple sur l'impact environnemental du projet considéré. |

Source : délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation.

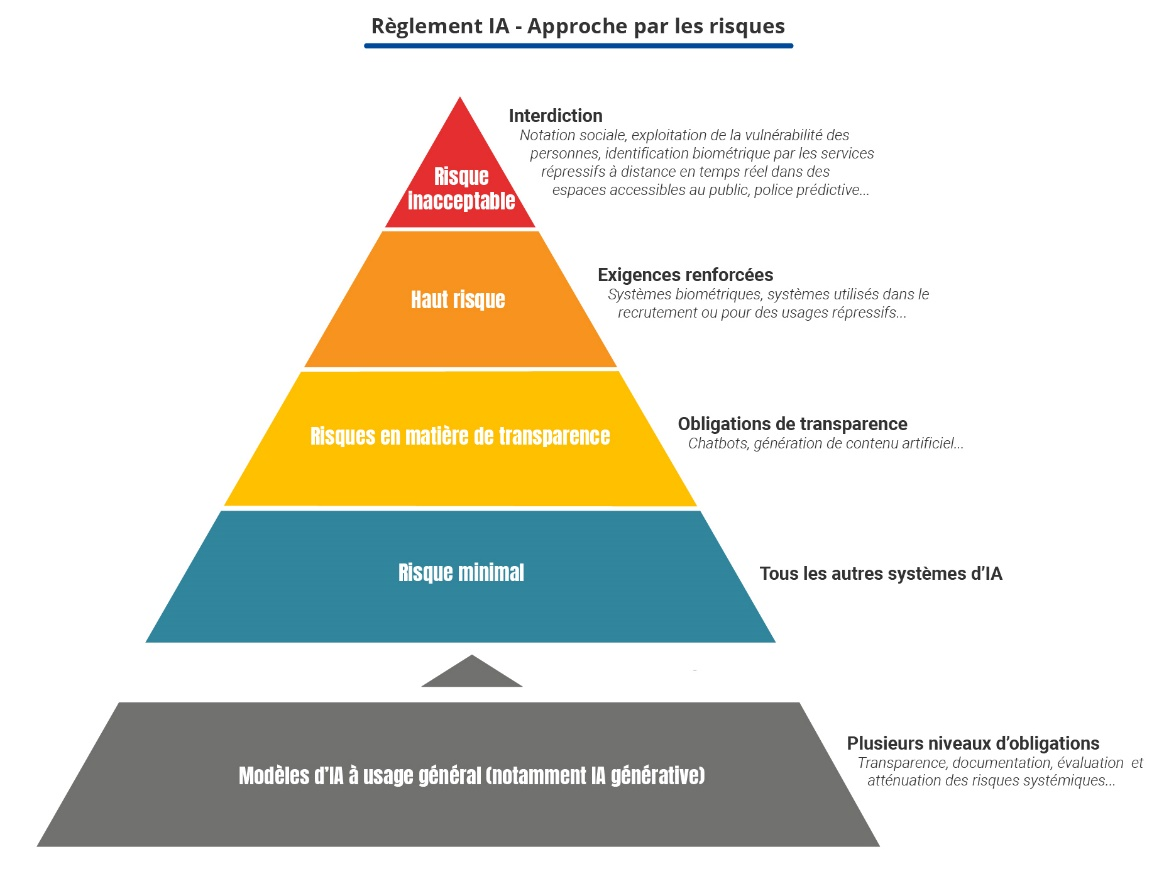

AXE N° 2 - SÉCURISER LE RECOURS À L'IA

Pour favoriser et pérenniser le recours à l'IA, l'usage de cet outil doit nécessairement être sécurisé. D'une part, la collectivité doit pouvoir s'assurer de la pérennité de l'entreprise avec laquelle elle passe le contrat, au risque de ne pas pouvoir procéder aux mises à jour et à niveaux indispensables au bon fonctionnement de l'IA.

D'autre part, la sécurisation du recours à l'IA repose sur une meilleure connaissance du droit de l'IA. L'IA répond en effet au droit de la conformité. Or, le droit de la conformité oblige les acteurs à appliquer un processus : il n'y a pas de place à l'interprétation, seulement à la conformation.

L'ensemble des acteurs doivent se conformer : la collectivité qui signe un contrat avec un sous-traitant doit donc s'assurer que le sous-traitant se conforme également au droit en vigueur.

Enfin, le recours à l'IA pose la question de l'engagement de la responsabilité juridique des élus et des agents des collectivités. Si des éléments de clarification sont attendus, certaines précautions peuvent néanmoins être prises pour sécuriser les élus et les agents en cas de dysfonctionnement de l'IA.

|

RECOMMANDATION n° 9 Sensibiliser et former les élus locaux et les cadres administratifs des collectivités des collectivités au droit de la conformité car, dans le cadre d'un projet IA, « il ne s'agit pas seulement de signer un contrat avec un sous-traitant, il faut s'assurer que celui-ci est aussi en conformité ». |

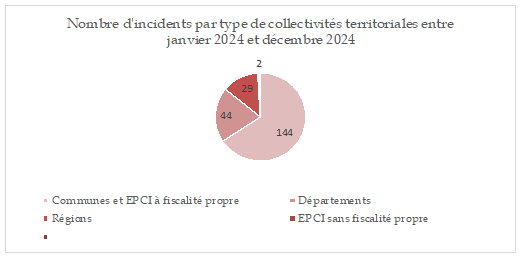

Parce que les enjeux de sécurité lorsqu'il s'agit d'IA sont particulièrement importants et divers, le rapport propose que le délai de mise en conformité des collectivités territoriales en matière de prévention des cyber-risques soit fixé à trois ans.

|

RECOMMANDATION n° 10 Fixer à trois ans le délai de mise en conformité des collectivités territoriales concernées par la directive « NIS 2 ». |

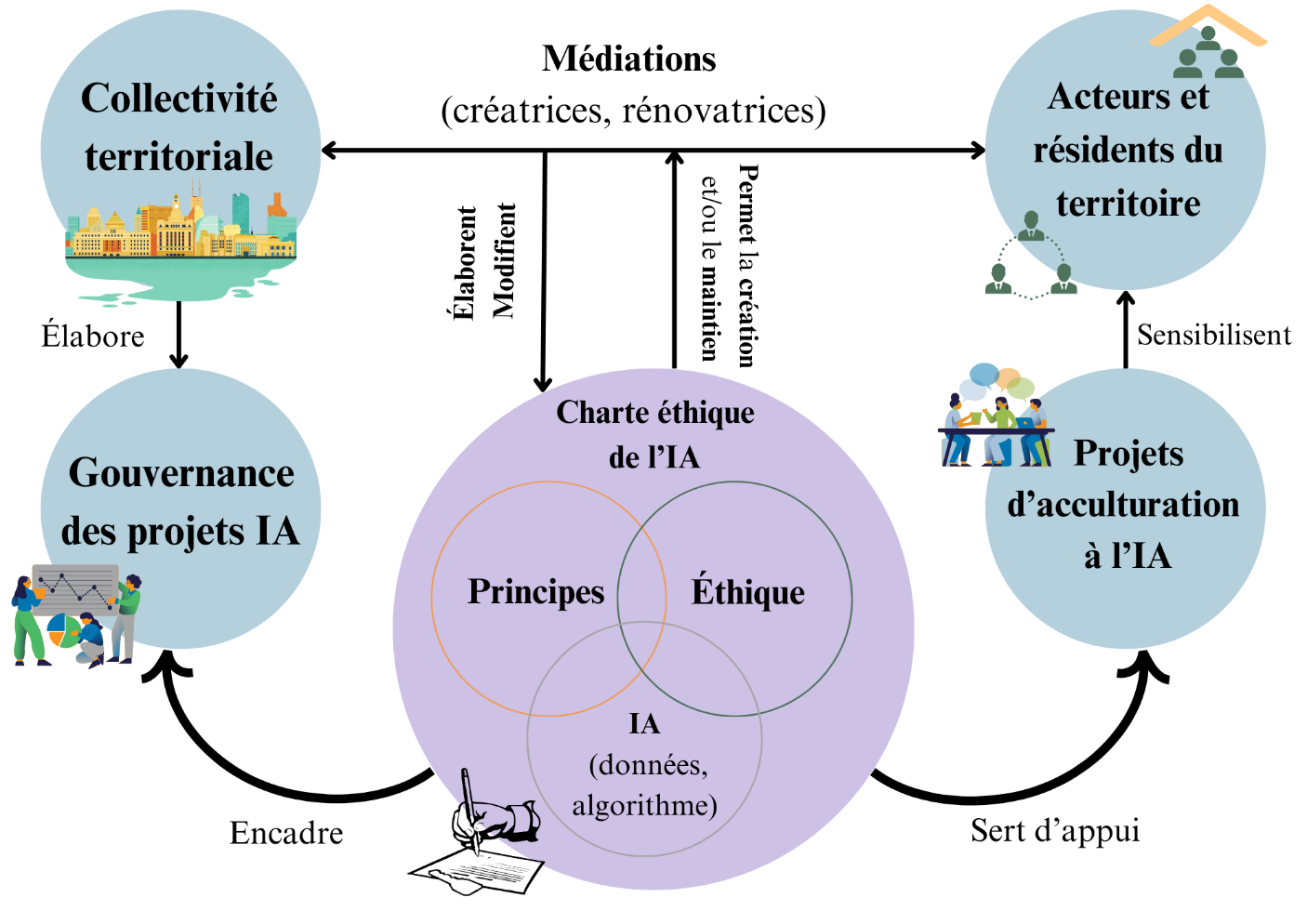

AXE N° 3 - VEILLER AU DÉVELOPPEMENT D'UNE IA ÉTHIQUE

Il faut veiller à ce qu'une fascination trop exclusive pour le progrès technologique n'occulte pas le souci éthique. Tout projet d'IA doit donc intégrer de fortes exigences éthiques.

Plus encore, la réflexion sur le « bon » usage de l'IA doit constituer une étape obligatoire dans la construction de tout projet IA.

L'échelle de la collectivité territoriale apparaît comme un niveau approprié de déploiement du filet de secours à dimension éthique car les collectivités sont le lieu de rencontre entre les injonctions citoyennes en vue d'un meilleur service public et les obligations légales relatives au respect de la protection des données personnelles (règlement général sur la protection des données, règlement général de sécurité...).

L'élaboration d'une charte éthique apparaît alors comme la forme la plus adaptée en ce qu'elle permet à une collectivité de fixer les principes, valeurs et normes éthiques auxquels tout projet d'IA développé sur son territoire doit se conformer.

|

RECOMMANDATION n° 11 Établir une charte éthique de l'IA dans les collectivités territoriales pour fournir un cadre de confiance au développement de leurs projets IA. |

AVANT-PROPOS

Intelligence artificielle (IA) prédictive, IA générative, agents IA... autant de notions encore inconnues voilà quelque temps, mais désormais en voie d'installation dans le débat public. Aucune autre technologie n'avait peut-être autant bouleversé notre vision du monde que l'IA aujourd'hui. Les plus optimistes y voient un puissant facteur d'émancipation, quand les plus pessimistes redoutent une relégation de l'Homme, bientôt promis au joug froid de la machine. Malgré les différences d'approche, un point commun ressort pourtant : les jugements sur l'IA se nourrissent assurément de beaucoup de fantasmes. C'est que la vitesse de propagation de cette technologie n'a pour l'instant guère laissé de place ni à la prise de recul, ni à la remise en perspective.

Conformément à sa vocation, votre délégation aux collectivités territoriales a donc décidé de prendre le temps de ce questionnement et a souhaité faire un pas de côté pour mesurer les implications de l'émergence de l'IA dans l'univers des collectivités locales. En quoi l'IA peut-elle aider les élus à satisfaire la demande de services publics locaux devant répondre à l'exigence d'efficacité ? Va-t-elle irrémédiablement « tuer » l'emploi dans nos collectivités ? Aura-t-on même encore besoin autant d'élus demain, si les machines deviennent omniscientes ? Comment le citoyen peut-il être associé à ces transformations, et comment les orienter plutôt que les subir ?

Répondre à ces questions exige de démystifier au préalable l'IA : mieux comprendre ses principes de fonctionnement, pour mieux cerner ses capacités comme ses limites. Une fois atteinte cette meilleure connaissance, la lumière du projecteur peut alors se tourner avec davantage de netteté vers les cas d'usage, d'ores et déjà très nombreux, de l'IA parmi nos collectivités territoriales. Du fonctionnement interne des services jusqu'à des applications touchant la vie quotidienne des usagers, cette technologie présente en effet dès aujourd'hui de telles potentialités qu'un recensement exhaustif serait illusoire. Vos rapporteures ont donc pris le parti de n'en donner que quelques illustrations, parmi les plus inspirantes pour les décideurs locaux.

Ces décideurs locaux, qu'ils soient élus ou cadres de la fonction publique territoriale, découvrent l'IA sans y avoir été spécialement préparés, et encore moins formés. Certains en nourrissent une appréhension compréhensible, d'autres peuvent néanmoins être tentés de s'engager dans des projets aux conséquences humaines, techniques, juridiques et financières parfois hasardeuses. C'est pour cette raison que vos rapporteures ont voulu leur fournir une « grille de lecture » pointant les questions-clefs à se poser avant de se lancer dans l'aventure de l'IA. Car, si pour Ésope la langue pouvait être « la meilleure et la pire des choses », il en est certainement de même de cette technologie aux applications tellement diverses. Ce qui rend d'autant plus nécessaire la capacité à se poser les bonnes questions avant de recourir, ou non, aux services de l'IA.

LISTE DES RECOMMANDATIONS

|

N° de la recommandation |

Recommandations |

Acteurs concernés |

Calendrier prévisionnel |

Support / action |

|

1 |

Développer les offres de sensibilisation puis de formation à l'IA à l'attention des élus et des agents des collectivités |

Associations d'élus locaux, Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), Centres de gestion (CDG) |

3 ans |

Action administrative |

|

2 |

Impliquer le citoyen dans l'introduction de l'IA au sein des services publics locaux afin de s'assurer de l'acceptation citoyenne et de se prémunir contre un risque de déshumanisation des services. |

Collectivités territoriales |

3 ans |

Action administrative |

|

3 |

Dans les collectivités ayant la taille critique suffisante, mettre en place un management des données par un administrateur général des données (« Chief Data Officer »), un réseau de référents data, un Comité data ou une Direction de la donnée. |

Collectivités territoriales |

3 ans |

Action administrative |

|

4 |

Expérimenter des Comités territoriaux de la donnée pour faciliter le partage de données à des fins d'intérêt général et favoriser les échanges d'expérience. |

Ministère de l'Intérieur (direction du

management de l'administration territoriale et de l'encadrement

supérieur - DMATES), |

1 an |

Circulaire |

|

5 |

Structurer le développement des projets IA autour de collectivités « cheffes de file », capables de construire une expertise et de monter des projets proportionnés aux besoins des territoires. |

Collectivités territoriales |

5 ans |

Action administrative |

|

6 |

Confier aux Comités territoriaux de la donnée la mission d'animer le réseau des acteurs territoriaux de l'ingénierie IA (collectivités territoriales, acteurs institutionnels clés et partenaires privés) en vue de la démocratisation de l'IA parmi les collectivités. |

Premier ministre, Collectivités territoriales |

1 an |

Circulaire |

|

7 |

Dans l'attribution d'un marché public portant sur un outil IA, prendre en compte le bilan environnemental de cette IA. |

Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires (Ecolab), collectivités territoriales |

3 ans |

Action administrative |

|

8 |

Créer une « bibliothèque nationale des projets IA développés par les collectivités » sous la forme d'une plateforme numérique. Les informations partagées dans cette bibliothèque porteraient par exemple sur l'impact environnemental du projet considéré. |

Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires (Ecolab), collectivités territoriales |

3 ans |

Action administrative |

|

9 |

Sensibiliser et former les élus locaux et les cadres administratifs des collectivités au droit de la conformité, car dans le cadre d'un projet IA « il ne s'agit pas seulement de signer un contrat avec un sous-traitant, il faut s'assurer que celui-ci est aussi en conformité ». |

Associations d'élus locaux, CNFPT, CDG |

3 ans |

Action administrative |

|

10 |

Fixer à trois ans le délai de mise en conformité des collectivités territoriales concernées par la directive « NIS 2 ». |

Ministère de l'Intérieur (direction générale des collectivités locales) |

1 an |

Loi |

|

11 |

Établir une charte éthique de l'IA dans les collectivités territoriales (sur la base du volontariat) pour fournir un cadre de confiance au développement de leurs projets IA. |

Collectivités territoriales |

5 ans |

Action administrative |

I. LES CHAMPS D'APPLICATION DE L'IA DANS L'UNIVERS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

A. QU'EST-CE QUE L'IA ?

1. Démystifier ce nouvel outil

Il faut le reconnaître, aujourd'hui l'IA fait encore souvent peur. La faute en incombe principalement à une ignorance, ou méconnaissance, de la nature réelle de ce nouvel outil. Avant même de s'interroger sur les enjeux de l'IA pour nos collectivités territoriales, il est donc indispensable de démystifier cette technologie et d'en faire la pédagogie. Il est d'ailleurs remarquable que cette priorité ait été partagée par la plupart des interlocuteurs entendus par vos rapporteures au cours de leur mission d'information. Pour être utilisée à bon escient, l'IA doit d'abord être bien comprise.

En 1956, le mathématicien et informaticien John McCarthy propose une première formalisation du concept auquel renvoie l'IA : « tout aspect de l'apprentissage, et de n'importe quelle caractéristique de l'intelligence, peut être si précisément décrit qu'en principe, une machine devrait pouvoir être fabriquée pour simuler l'intelligence ». Ainsi dès ses origines, l'IA est appréhendée comme une machine fabriquée par l'Homme pour simuler l'intelligence humaine.

De façon schématique, l'IA est une machine programmée pour arriver en quelques instants à une conclusion à laquelle aurait abouti un être humain en faisant appel à sa logique, au temps et à la raison. Cette machine peut apprendre, raisonner et résoudre des problèmes.

Parmi les premiers travaux à l'origine de cette approche, la modélisation des synapses et des neurones par le neurophysiologiste, Warren McCulloch, et le logicien, Walter Pitts, constitue une étape fondatrice1(*). L'IA s'inspire du vivant en ce que son fonctionnement reproduit celui des réseaux de neurones.

Pour y parvenir avec des résultats satisfaisants, trois éléments moteurs doivent être réunis : des données (la fameuse « data » dans le jargon des experts), une capacité de calcul exceptionnelle et un algorithme. En effet, l'IA repose sur un principe de calcul de probabilités et de rapprochement de données entre elles. Pour que la probabilité de succès soit la plus élevée possible et le rapprochement le plus pertinent parmi ceux envisageables, le volume de data passées en revue a intérêt à être le plus important possible. Raison pour laquelle l'IA s'appuie sur des bases contenant fréquemment des millions de données. C'est là que la capacité de calcul entre bien évidemment en ligne de compte, puisque l'examen de volumes aussi conséquents de données mobilise une puissance de calcul considérable. L'exigence d'un délai de réponse aussi bref que possible ne fait que renforcer la nécessité de recourir à une puissance de calcul exceptionnelle. Le lien entre la data et la puissance de calcul est réalisé au travers d'un algorithme, c'est-à-dire une formule de calcul conçue pour parvenir à résoudre un problème. Dans certains cas d'IA, cet algorithme est « auto-apprenant », autrement dit il est conçu de sorte que son comportement évolue dans le temps en fonction des données fournies. Les spécialistes décrivent cette faculté sous le terme d'« apprentissage machine » (apprentissage automatique ou machine learning en anglais).

Dans ce processus, la qualité de la data conditionne la capacité de l'IA à produire une réponse pertinente à la question qui lui est posée. L'IA n'invente rien ex nihilo, elle se contente d'élaborer une réponse à partir de la base de données qu'elle a à sa disposition. Pour progresser dans la qualité de la réponse, l'IA peut être « entrainée », c'est-à-dire qu'on enrichit sa base par des data supplémentaires.

Dans la mesure où l'IA se fonde sur le calcul de probabilités et qu'elle dépend de la qualité de la data fournie, on comprend que la réponse qu'elle apporte n'est pas dépourvue de risque d'erreur. Les spécialistes vont même jusqu'à parler d'« hallucination » de l'IA. Ce phénomène d'hallucination renvoie à une réponse fausse ou trompeuse, mais présentée comme un fait certain. Il peut, entre autres, tenir à des données erronées, ou comportant un biais (préjugé, présentation fallacieuse, défaut d'actualisation...). Dans ce dernier cas, les experts parlent d'ailleurs de « biais cognitifs ». On voit donc, au travers de ce risque, combien la qualité de la data utilisée joue un rôle majeur dans la confiance pouvant être accordée à l'outil IA.

Contrairement à une préconçue idée qui pourrait facilement se diffuser dans le grand public à l'avenir, la réponse apportée par l'IA ne peut donc être tenue pour 100 % certaine. En d'autres termes, cela signifie que l'intervention et le contrôle humains demeurent une condition essentielle pour un déploiement serein de l'IA2(*). A contrario, le danger serait de se fier sans réserve à l'IA et de laisser l'esprit critique humain dépérir à mesure que la confiance absolue en l'IA gagnerait du terrain. Dans son rapport « Service public : l'intelligence humaine aux commandes de l'IA », le cercle des acteurs territoriaux rejoint cette analyse et l'illustre du commentaire du philosophe Thierry Ménissier : « le problème n'est pas tant la technologie que la société qui l'utilise (...). Le sens critique et moral des usagers peut se trouver désamorcé par le recours à un artifice machinique, tandis que la réflexion et la décision impliquent toujours une part de risques dans la prise de position... épreuves dont on comprend bien qu'il soit tentant de s'y dérober. En ce sens, l'usage trop fréquent des modèles de langage recouvre le risque d'un conformisme généralisé, synonyme de manque de courage. Les époques qui ont vécu ce genre d'ambiance ne sont connues ni pour leur tolérance démocratique, ni pour leur respect humaniste ! ».

Une autre préoccupation majeure en matière d'IA réside dans le contenu de l'algorithme, souvent perçu comme une « boîte noire ». Or, la confiance en l'IA ne pourra durablement s'installer que dans la transparence de cette formule de calcul, qui ne doit pas « réserver de mauvaises surprises ». Cette remarque est loin d'être négligeable, d'autant qu'elle suppose une expertise particulière pour parvenir à comprendre et vérifier un algorithme3(*).

Au final, on ne peut que regretter le vocable retenu pour désigner cette nouvelle technologie. Le terme IA introduit un malentendu entre l'homme et la machine, en laissant entendre qu'une machine pourrait s'apparenter à quelque chose d'humain, voire demain supplanter l'être humain. Or, il faut bien l'avoir à l'esprit, l'IA est et demeurera une machine, soumise au contrôle humain pour s'assurer de la pertinence et de l'exactitude des réponses apportées par l'algorithme.

2. Les deux familles d'IA : IA prédictive versus IA générative

Le terme générique d'IA recouvre, à ce stade, deux grandes familles d'outils : les IA prédictives et les IA génératives.

L'IA prédictive utilise l'apprentissage automatique pour extrapoler l'avenir. Elle est centrée sur l'analyse des données et la réalisation de prévisions futures à partir de données historiques et actuelles.

|

Des exemples d'application de l'IA prédictive · Les diagnostics médicaux : l'IA prédictive trouve un terrain privilégié d'application dans le domaine de la santé. Elle contribue à la prévention d'épidémies et à l'identification de patients à risque. Par ailleurs, elle est de plus en plus utilisée dans le diagnostic des maladies et pour améliorer le pronostic et les programmes de soin des patients. L'IA établit un diagnostic en recherchant des patients de même profil (même âge et poids, par exemple) présentant des symptômes et des affections sous-jacentes similaires. Elle peut également utiliser des banques d'images pour aider au diagnostic de certaines maladies ; · La détection de la fraude : en analysant les modèles et les tendances, l'IA prédictive peut identifier plus tôt les activités potentiellement frauduleuses. Par exemple, en signalant l'utilisation d'un appareil non connu ou un accès depuis un nouvel emplacement ; · Les prévisions financières : les modèles d'IA prédictive s'appuient sur des données financières historiques pour prédire les tendances des marchés boursiers, les risques et les opportunités d'investissement. L'IA prédictive vise alors à améliorer la précision des prévisions et la prise de décision financière ; · L'analyse du comportement d'un client : l'IA prédictive peut utiliser les données client (l'historique d'achat) et les modèles de comportement d'achat pour prédire de futurs achats. Ainsi, les entreprises sont-elles en capacité de mieux gérer leurs stocks et leurs opérations de chaîne logistique (prévisions de la demande). Source : d'après Colin Redbond, Head of Technology Strategy and Architecture, Blue Prism (blog, octobre 2013) |

L'IA générative crée du contenu en s'appuyant sur des données et des informations acquises à partir d'autres contenus existants. Les créations peuvent prendre la forme de textes, d'images, de musiques ou encore de vidéos. Leur qualité varie selon l'algorithme employé, elle peut être très élevée au point qu'il est au final difficile de savoir si le contenu a été produit par des personnes ou une machine. Pour solliciter cette forme d'IA, l'utilisateur formule une instruction en langage naturel, appelée le « prompt ».

L'irruption à la fin de l'année 2022 de ChatGPT (Chat Generative Pre-Trained Transformer4(*)), lancé par la société OpenAI, a mis en lumière et popularisé les potentialités de l'IA générative. Facile d'utilisation, son interface a donné accès à cette technologie à de très nombreuses personnes, qui ne disposaient pas de compétences spécifiques en informatique. Au début de l'année 2024, ChatGPT revendiquait 180 millions d'utilisateurs actifs mensuels et 1,8 milliard de visites5(*).

L'IA générative tend à rapidement gagner du terrain dans le monde de l'entreprise. Elle y est utilisée, par exemple, pour générer des contenus marketing, rédiger des mails, élaborer des rapports analytiques ou faciliter la prise de décision basée sur des données. Des secteurs d'activité tels que l'enseignement, par exemple, sont également impactés par cette capacité nouvelle à créer du contenu. Dans leur vie quotidienne même, les utilisateurs mettent à profit ces nouvelles applications pour la planification d'itinéraires de voyage, la résolution de problèmes quotidiens ou l'aide à la rédaction de documents.

B. LES PARTICULARITÉS DE NOS COLLECTIVITÉS JOUENT-ELLES EN FAVEUR DE LA DIFFUSION DE L'IA ?

1. Des freins partagés avec les autres secteurs d'activité

Parmi les collectivités territoriales, la prise de conscience est en cours de l'importance de l'IA et de ses applications potentielles. Toutefois, comme toute innovation, la diffusion de l'IA se heurte à certains obstacles, les collectivités ne faisant pas exception à cette règle générale.

Dans son rapport « Intelligence artificielle et action publique : construire la confiance, servir la performance » publié en 2022, le Conseil d'État dressait le constat que « ce n'est pas faire injure à la fonction publique que de constater, comme l'ont fait de nombreuses personnes auditionnées, que la culture de l'IA est faible, voire inexistante, chez la plupart des agents publics, y compris à haut niveau de responsabilité. Les concepts restent nébuleux et les confusions fréquentes (...) ». Deux ans plus tard, le constat mérite certainement d'être plus nuancé : des effets d'apprentissage ont joué, mais des lacunes demeurent, plus ou moins importantes selon les cas. Pour ce qui est des collectivités territoriales, certaines ont d'ores et déjà une très bonne appréhension des sujets IA. Toutefois, beaucoup continuent de souffrir d'un manque de connaissances et de compétences en interne. Dans l'édition 2023 du « Baromètre de la data dans les territoires »6(*), l'Observatoire Data Publica relève que 64 % des collectivités territoriales répondant à son questionnaire évoquent cette difficulté. Les agents en place n'ont pas été recrutés sur la base de leur niveau de maîtrise des outils IA. Il ne faut bien évidemment pas s'en étonner : la révolution IA est si soudaine qu'elle n'a pas encore été prise en compte dans les concours de la fonction publique, tandis que la formation (initiale et continue) commence tout juste à traiter de ces nouveaux outils. Aussi, les collectivités, comme les autres administrations publiques, les entreprises et les associations, doivent-elles aujourd'hui former leurs équipes à la compréhension et à l'utilisation de l'IA.

Un autre écueil considérable réside dans la gestion des données. L'IA nécessite des données de qualité, c'est-à-dire fiables et utilisables sans trop de difficultés, pour fonctionner efficacement. Or, de nombreuses entités, y compris parmi les collectivités territoriales, souffrent encore de lourdes lacunes dans la collecte et la gestion de leurs données.

Les investissements financiers représentent un obstacle supplémentaire, non négligeable. Ainsi que le souligne Pascal Berteaud, directeur général du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA), le développement et la mise en oeuvre de projets IA peuvent être coûteux. L'acquisition d'une solution logicielle, le coût du stockage des données, comme le pilotage humain avec des effectifs dédiés, constituent autant de postes de dépense à prendre en considération avant le lancement d'un projet.

Par ailleurs, l'absence de cadre éthique ne contribue pas à l'émergence d'un environnement incitatif pour les collectivités territoriales et leurs élus désireux de s'engager sur la voie de l'IA. La maîtrise des questions réglementaires et éthiques liées à l'IA, comme par exemple celle relative à la confidentialité des données, demeure un objectif à atteindre, avec en toile de fond l'enjeu du développement d'une « IA de confiance ».

Enfin, un dernier frein n'est pas à sous-estimer, et c'est peut-être même le principal : le frein psychologique. Dans sa contribution écrite adressée à vos rapporteures, l'Association des maires de France (AMF) l'explicite sans détours : « dans tous les cas, le frein est d'abord dans les têtes : perception des enjeux, inquiétudes sur les perspectives, augmentation de la vulnérabilité de l'action publique ».

|

Faut-il avoir peur de l'IA ? (extrait du rapport de la Commission de l'IA, « IA : notre ambition pour la France », mars 2024) « Faut-il avoir peur de l'IA ? « Non, mais il faut être vigilant comme avec tout outil. L'IA actuelle ne va pas conduire à la fin de l'humanité. En revanche, les systèmes d'IA s'accompagnent déjà d'un ensemble de risques qui nécessitent d'être gérés. Au printemps 2023, 60 experts de l'IA et personnalités mondialement connues ont signé une déclaration qui a fait grand bruit1 : ils avertissaient que prévenir le risque d'une extinction de l'humanité causée par une IA hors de contrôle devait être une priorité mondiale, au même titre que prévenir les pandémies ou les conflits nucléaires. De fait, les discours entourant l'IA portent autant sur ses risques et ses dangers que sur son potentiel pour améliorer le quotidien de l'humanité, et souvent ce sont les risques les plus extrêmes qui sont mis en avant. L'extinction de l'humanité, ce n'est quand même pas rien ! « (...) « Sur ce plan, la situation de l'IA n'a rien de très original : toutes les technologies qui ont bouleversé notre quotidien ont, en leur temps, suscité des peurs, certaines imaginaires, d'autres bien réelles. La crainte que la vitesse des trains rende aveugles leurs passagers s'est avérée entièrement infondée, mais le développement du chemin de fer a aussi été la source d'incidents, parfois sérieux, qui ont imposé une réponse des pouvoirs publics : les tunnels ferroviaires ont ainsi longtemps été considérés comme un milieu insalubre, voire dangereux. Même la « fée électricité » suscitait en 1900 des craintes sur les risques d'électrocution dans la rue ». 1 « Pause Giant AI Experiments : An Open Letter », article publié par le Future of Life Institute (22 mars 2023) |

2. Des atouts propres à nos collectivités

Les collectivités territoriales disposent d'atouts qui leur sont propres pour relever le défi de l'intégration de l'IA dans leur organisation.

Tout d'abord, et sans verser dans une vision par trop idyllique de nos collectivités, il convient de souligner leur capacité à surmonter régulièrement la complexité au cours des dernières décennies. L'informatisation des services à compter des années 1970, puis la digitalisation numérique à partir de l'arrivée d'Internet ont été conduites à bon rythme du côté des collectivités territoriales. Bien sûr des échecs ont inévitablement émaillé ce cheminement, mais d'une façon générale la marche en avant s'est aussi bien accomplie que dans la plupart des autres secteurs d'activité. Au regard du progrès technologique, les collectivités n'ont donc pas à nourrir de complexe d'infériorité ; elles ont au contraire démontré qu'elles savent être au rendez-vous. Ce vécu et cet historique représentent autant d'éléments venant nourrir une approche plutôt optimiste des enjeux à venir concernant l'IA à l'échelle des collectivités.

On peut même aller jusqu'à considérer qu'une « culture de la gestion de la complexité » caractérise nos collectivités territoriales. Les innovations technologiques ne sont en effet pas les seuls vecteurs de complexité dans l'univers des collectivités territoriales. Celles-ci sont en prise directe avec d'autres formes de difficultés, qu'elles soient juridiques ou administratives. Qu'on songe ainsi au foisonnement des règles de droit venant impacter les collectivités territoriales, à la difficulté de monter des cahiers des charges pour certains appels à projets ou encore à l'enchevêtrement des services de l'État face à elles7(*). Autant d'expériences qui les amènent à se frotter à la complexité, à l'apprivoiser et, surtout, à développer une méthode de travail pour la réduire et franchir les obstacles. À cet égard, la révolution de l'IA ne constitue qu'une marche, parmi d'autres, à gravir.

Pour ce faire, les collectivités territoriales peuvent d'ailleurs s'appuyer sur une méthode de travail éprouvée. Elles savent souvent, et parfois même mieux que l'État, conduire des projets pilotes et mener des expérimentations locales. Or, ce savoir-faire représente un atout fort en vue de l'introduction de l'IA au niveau territorial. Il est à la fois gage d'efficacité et de gain de temps.

La proximité avec les citoyens compte aussi parmi les quelques facteurs-clefs de réussite sur lesquels les collectivités peuvent s'appuyer. Elle permet d'identifier les besoins réels en termes de services publics locaux et, donc, de ne pas se disperser dans des projets IA peu, voire pas du tout, pertinents. Du fait de la diversité de l'offre sur ce marché en très forte croissance, de la pression commerciale et de l'effet de mode, un risque majeur réside en effet dans la tentation d'aller vers des « solutions IA » ne répondant pas véritablement à des problèmes rencontrés dans le quotidien des usagers ou des agents. En ce sens, le retour d'expérience des citoyens fait office de précieuse corde de rappel et doit permettre d'éviter des investissements inutiles.

L'écosystème des collectivités territoriales constitue également un terreau propice à la bonne prise de décision. Sur leur territoire, les collectivités accueillent souvent des entreprises, des startups locales, des universités, des associations qui sont autant de lieux propices au développement de l'IA. Elles peuvent ainsi y puiser une source d'inspiration pour de prochains projets, mais aussi y trouver une expertise qui leur fait défaut. Pour reprendre un terme familier des économistes, des « externalités positives » peuvent jouer du fait de cette proximité et des échanges avec les acteurs de l'IA, ou avec de nouveaux utilisateurs de cette technologie.

Enfin, les collectivités territoriales sont grandement productrices du « carburant » de l'IA : la data. Mobilité, sécurité, logement, environnement, gestion du patrimoine... autant de champs de compétences des collectivités qui sont fortement pourvoyeurs de données et autres statistiques. Au point que, dans le développement de l'IA, l'accès à une data territoriale de qualité (c'est-à-dire fiable et aisément réutilisable) constitue souvent une condition de réussite d'un projet. Les élus locaux ne sont pas encore tous conscients de ce potentiel, pourtant bien réel. L'intérêt de cette production abondante renvoie à la faculté d'entrainer l'IA avec des données pertinentes. En retour, les réponses de l'IA sont d'autant mieux appropriées au territoire concerné.

C. DANS QUELS DOMAINES LES COLLECTIVITÉS PEUVENT-ELLES TIRER PROFIT DE L'IA ?

Les applications de l'IA dans l'univers des collectivités territoriales sont déjà nombreuses et leur vitesse de diffusion rend illusoire le projet d'en dresser un inventaire exhaustif. S'il était envisageable, un tel inventaire serait très rapidement obsolète car les domaines d'application de l'IA s'élargissent eux aussi à grande vitesse. Par ailleurs, même lorsque la collectivité n'est pas dotée d'un outil à base d'IA, il se peut que certains de ses agents travaillent avec une IA installée à leur initiative personnelle (sur leur téléphone portable, par exemple).

Sans céder au mirage de fournir un panorama exhaustif des applications de l'IA dans les collectivités, il est toutefois possible d'établir une cartographie indicative du déploiement de cette technologie à ce jour et de l'illustrer par quelques exemples inspirants.

1. Un impact dans l'organisation interne des collectivités

Le premier domaine dans lequel les collectivités territoriales peuvent pleinement tirer profit des opportunités offertes par l'IA est celui de leur organisation interne. L'organisation interne des collectivités correspond à l'ensemble de tâches, d'activités et de procédures mises en oeuvre au sein d'une collectivité en vue d'assurer le bon fonctionnement et l'efficacité du service rendu par la collectivité à sa population.

Malgré leur caractère indispensable au bon fonctionnement des services de la collectivité, certaines de ces tâches sont bien souvent répétitives, fastidieuses et chronophages pour les agents qui les exécutent. Il s'agit, par exemple, de la saisie de données, de l'archivage de fichiers, du traitement de dossiers, de la rédaction d'actes administratifs ou encore de recherches juridiques... Dans un contexte général de manque de ressources humaines et financières au sein des collectivités, la réalisation de ces tâches doit alors bien souvent donner lieu à des arbitrages très concrets et difficiles pour les décideurs ; par exemple, dédier un agent à temps complet à l'accomplissement de ces tâches au détriment d'une présence de ce même agent dans un autre service au contact des usagers.

Face à ces problématiques, l'IA peut constituer une nouvelle étape dans l'organisation interne des collectivités. Comme le numérique en son temps lorsqu'il permit le développement puis la démocratisation du recours à des logiciels de traitement de texte ou à de puissants tableurs, l'IA peut permettre un allègement des tâches administratives par l'automatisation de tâches répétitives et la simplification de recherches fastidieuses. Ainsi l'IA peut-elle receler, pour les collectivités, un gain de productivité, une source d'économies financières et un facteur supplémentaire d'efficacité du service rendu au public.

Au cours des différentes auditions menées par vos rapporteures, plusieurs secteurs de l'organisation interne des collectivités ont ainsi été identifiés comme des terrains privilégiés pour le développement et le recours à l'IA.

a) Les services informatiques

Parce qu'ils rassemblent des experts informatiques et technologiques accoutumés à ces enjeux, les services informatiques des collectivités ont bien souvent été les premiers à expérimenter des outils d'IA. Pour autant, l'IA ne se confond pas avec l'informatique et un informaticien n'est pas immédiatement apte à se servir d'un outil IA. Comme pour les autres catégories d'agents, il est nécessaire de former les personnels informatiques. Une fois cette réserve soulignée, il n'en reste pas moins que les services informatiques des collectivités comptent parmi les champs d'application privilégiés pour la mise en place d'une IA.

|

Des exemples de l'application de l'IA aux services informatiques des collectivités · Un support technique amélioré et personnalisé : des assistants personnalisés (ou chatbots) peuvent être mis en place pour fournir une assistance à l'utilisation de logiciels ou de matériels informatiques. Les assistants personnalisés de l'IA peuvent s'adapter aux besoins de chaque agent (dématérialisation des procédures, protection et archivage des fichiers...). · Une sécurité renforcée : l'IA peut aider à détecter et résoudre automatiquement les incidents informatiques et ainsi augmenter la disponibilité et la performance des services informatiques. Cela constitue un moyen, pour les services informatiques de la collectivité, de décharger des agents de ce type de tâches tout en accélérant la gestion de ces problèmes. |

b) La veille et l'analyse juridiques

Au cours des auditions réalisées par vos rapporteures, les services juridiques des collectivités sont apparus comme un terrain particulièrement propice à l'usage des potentialités offertes par l'IA.

En effet, d'une part, les services juridiques composent avec une matière laissant une place réduite aux réponses hasardeuses : le droit. D'autre part, ces services sont largement accaparés par des travaux de recherche complexes nécessitant de parcourir un large corpus de textes juridiques et de croiser les données extraites de ces textes, le tout en un temps limité. De plus, dans les plus petites collectivités, la difficulté de ces tâches se conjugue bien souvent avec un manque d'expertise et de ressources (humaines, documentaires...). Or, ce sont précisément des cas typiques d'utilisation de l'IA. Aussi, celle-ci peut être à l'origine, pour les services juridiques des collectivités, d'un gain de temps et d'argent, notamment grâce à sa rapidité d'exécution de tâches et sa prise en compte d'une très large base de données.

Par exemple, selon le président de l'Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des centres de gestion (ANDCDG), Olivier Ducrocq, ainsi que la directrice générale des services du centre de gestion de Haute-Savoie, CDG 74, Valérie Bouvier, et la directrice générale adjointe du centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne de la région Île-de-France, Patricia Le Saux, « l'IA pourrait prendre en charge les questions de premier niveau posées par les collectivités aux juristes des centres de gestion. Cela permettrait aux juristes de dégager du temps pour apporter leur plus-value sur des cas juridiques plus complexes ». Ici, l'IA pallierait un processus de mutualisation des bases de données statutaires inégalement développé selon les territoires. Dans ces conditions, « ces postes ne seraient pas supprimés mais facilités et réorientés » selon Olivier Ducrocq.

|

La veille et l'analyse juridique des collectivités : l'exemple de la plateforme Delibia Créée en 2021 à l'initiative de six collectivités normandes et du « Pôle TES » (pôle de compétitivité en innovation technologique en Normandie)1, la start-up havraise Delibia a pour objectif de « rassembler les délibérations des collectivités sur une seule plateforme et de leur appliquer un moteur de recherche performant avec une IA permettant aux agents une analyse et une rédaction plus rapide »2. Après une phase d'expérimentation par plusieurs agents de différentes collectivités, l'outil d'IA de Delibia a finalement intégré trois fonctionnalités principales : - constituer un moteur de recherche rassemblant un ensemble de délibérations et permettant des requêtes filtrées (par exemple, des recherches en lien avec une politique publique, une association, un type de projet...) ; - permettre une assistance personnalisée par l'intermédiaire de l'assistant « Solyne », fondé sur l'IA générative, auquel il est possible de confier des tâches précises. Cet assistant travaille à partir d'une base de données fermée de documents issus de 4 000 collectivités référencées ; - mettre en place des outils d'assistance rédactionnelle permettant à toutes les catégories d'agents (A, B ou C) de générer une note à partir de sources affichées ou de résumer des documents sélectionnés. La plateforme Delibia est donc conçue pour de multiples usages relatifs à l'organisation interne des collectivités : - « Accès aux connaissances sur les politiques publiques ; - Gestion et accès aux connaissances internes des collectivités ; - Compréhension et anticipation des politiques publiques ; - Assistance rédactionnelle basée sur l'IA ; - Analyse de politiques publiques ; - Gestion documentaire augmentée »3. L'entreprise Delibia propose une formation des agents pour les accompagner dans l'utilisation de cet outil. Le coût d'accès à cette plateforme se monte à quelques milliers d'euros en fonction du type et du nombre d'habitants de la collectivité. Pour les communes de moins de 3 500 habitants, l'accès à cet outil est gratuit. Si cette option est expérimentée par un nombre croissant de collectivités, seuls les retours d'expérience à venir au cours des prochains mois permettront de mesurer si ce service est de nature à satisfaire les besoins des agents des collectivités. En effet, si l'IA est susceptible d'apporter un véritable soutien aux services juridiques des collectivités, elle ne peut pas prétendre à supplanter une expertise humaine en la matière. 1 De statut associatif, le « Pôle TES » regroupe 150 adhérents (grandes entreprises, PME, collectivités territoriales, établissements de recherche et de formation...). 2 Selon le co-fondateur de Delibia, Jean-Baptiste Roffini, le 15 février 2024 à l'occasion de la session « hors-les-murs » organisée par votre délégation à Sceaux (cf. Annexe 1). 3 Site internet de la plateforme Delibia : https://delibia.fr/a-propos/. |

c) La gestion des ressources humaines

Les services des ressources humaines des collectivités peuvent également bénéficier des apports de l'IA.

Lors de son audition, le président de l'ANDCDG a indiqué que « dans un contexte de complexité accrue du recrutement au sein des collectivités mais aussi de difficultés liées au statut même des ressources humaines présentes au sein des collectivités, l'IA peut apporter des solutions ».

Ces solutions sont de deux ordres. En premier lieu, l'IA peut faciliter la gestion administrative du personnel en optimisant le processus de recrutement : rédaction des offres d'emploi, anonymisation des Curriculum Vitæ, pré-sélection automatisée des candidats en fonction de critères prédéfinis par les collectivités... D'autres tâches purement administratives peuvent être prises en charge par l'IA : la gestion des congés, des paies ou l'archivage de documents administratifs... Lors de son audition, la directrice générale des services du CDG 74 indique que « l'IA peut constituer une aide supplémentaire, un facilitateur avec des outils d'automatisation relativement puissants mais également des outils permettant des simulations concernant la rémunération des agents. De ce fait, cela peut permettre de gagner du temps sur des tâches relativement récurrentes. ».

En second lieu, l'IA peut intervenir dans le domaine de la gestion des carrières. En effet, de nombreux outils IA apparaissent sous la forme « d'assistants personnalisés ». Ce faisant, l'IA peut proposer des programmes de formation adaptés aux besoins et aux compétences des agents des collectivités.

Par ailleurs, la capacité de stockage d'une multitude de données, la puissance de calcul et la rapidité de l'IA peuvent permettre l'analyse et l'exploitation de nombreuses données déjà collectées par les collectivités sans être valorisées à ce jour. Ainsi l'IA peut-elle analyser et valoriser des données de sorte à fournir aux collectivités des statistiques portant sur les mouvements de personnel ou encore, par exemple, l'avancement des agents dans leur carrière. Le président de l'ANDCDG mentionne ainsi l'exemple des CDG des départements de l'Isère, de la Haute-Savoie et du Rhône qui se sont associés avec la société WATsNEXT afin de recourir à l'IA pour analyser plusieurs milliers d'arrêtés de carrière de fonctionnaires territoriaux transmis par les collectivités. L'objectif est que l'IA détecte les anomalies relatives aux avancements d'échelons et aux positionnements administratifs. Le taux de réussite de ce robot est actuellement de 70 %. Pour le président de l'ANDCDG, l'expérimentation sera concluante lorsque le taux de réussite dans la détection d'anomalies par l'IA se situera entre 90 % et 95 % : « cela représentera un véritable gain de temps pour les agents qui passeront toujours moins de temps à gérer les 5 % d'erreurs du robot que les 95 % de volumes de masse aujourd'hui gérés par les agents ».

Enfin, l'exploitation et la valorisation de l'ensemble de ces données peuvent nourrir une stratégie de ressources humaines que les agents des collectivités, déchargés des tâches susceptibles d'être automatisées ou optimisées par l'IA, pourraient alors concevoir.

d) La gestion comptable et budgétaire

En matière comptable et budgétaire, l'IA peut aider les collectivités dans l'automatisation de tâches répétitives et par conséquent la réduction du risque d'erreurs de saisie. Par exemple, l'IA peut prendre en charge la saisie de données comptables, fiscales, financières, le remplissage de bons de commande à partir de modèles préalables...

Plus encore, la dimension prédictive de l'IA peut permettre aux collectivités de prévoir des tendances budgétaires, d'estimer les recettes fiscales à venir, d'anticiper les dépenses, d'identifier les domaines où peuvent être réalisées des économies, de détecter des appels à projets en cours et pertinents pour la collectivité ou encore de lutter contre la fraude relative à certaines aides ou redevances.

|

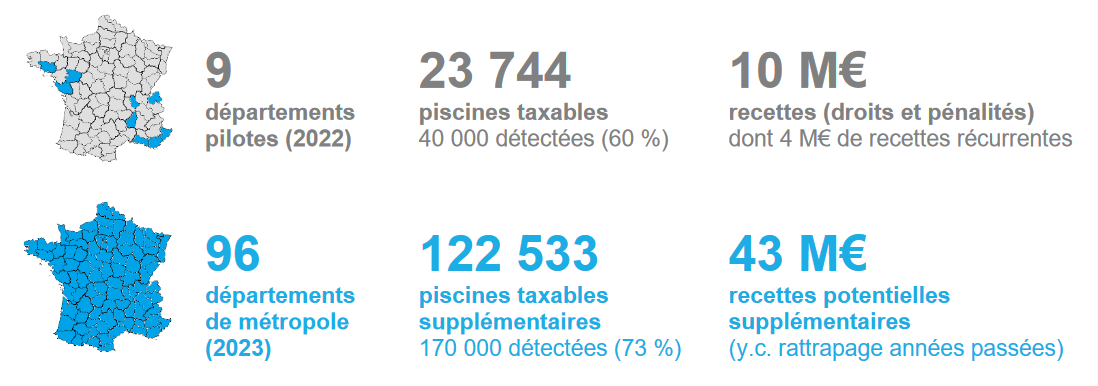

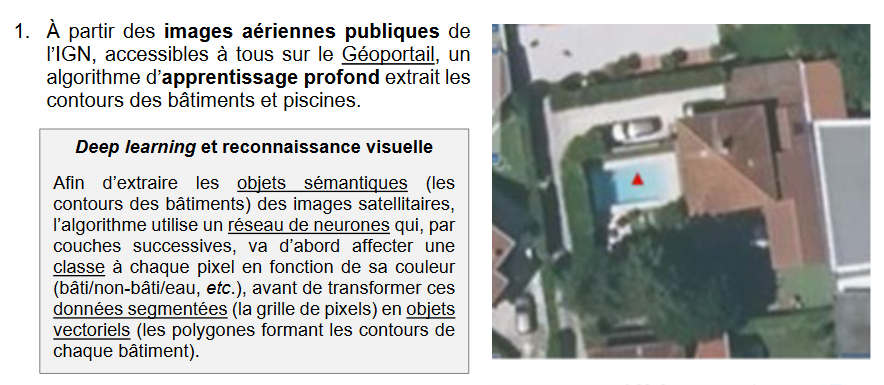

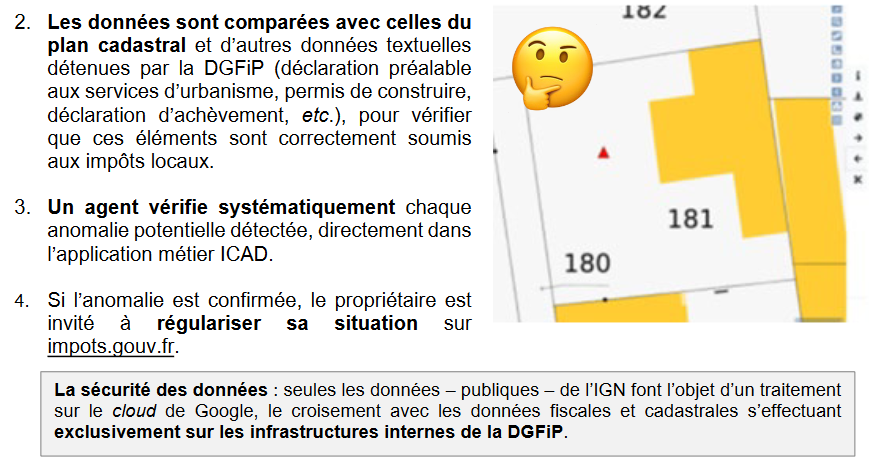

L'amélioration du rendement de la fiscalité locale : le projet « foncier innovant » de la direction générale des finances publiques (DGFiP) - Le décryptage par la délégation du Sénat à la prospective1 Dans leur rapport d'information « L'IA et l'avenir du service public », nos collègues Didier Rambaud et Sylvie Vermeillet, au nom de la délégation à la prospective du Sénat, ont mis en évidence comment l'IA peut contribuer à l'amélioration du rendement de la fiscalité locale : « Lancé en 2022 par la DGFiP, le projet « Foncier innovant » s'appuie sur l'IA pour automatiser l'exploitation des images aériennes publiques de l'IGN afin de détecter les constructions ou aménagements non déclarés, avec un test sur les piscines. « [...] L'expérimentation menée sur 9 départements pilotes en 2022 a permis de confirmer le caractère taxable de plus de 20 000 nouvelles piscines, représentant près de 10 millions d'euros de recettes supplémentaires pour les communes (taxe foncière). Le dispositif a donc été généralisé en 2023 à l'ensemble de la métropole (la Corse et l'Outre-mer devraient suivre), pour environ 150 000 piscines potentiellement taxables au total, soit une part non négligeable (5 %) des 3 millions de piscines enterrées que compte la France. » Comment ça marche ? 1 Sénat, rapport d'information n° 491 (2023-2024). |

D'autres expérimentations sont en cours pour consolider la fiabilité des prévisions de recettes fiscales pour les collectivités.

Le 15 mai 2024, lors d'une table ronde organisée par vos rapporteures avec les associations d'élus, le président de la commission « Innovation, Numérique et Intelligence artificielle » de l'Assemblée des départements de France (ADF), Claude Riboulet, a pris l'exemple du département du Var qui expérimente l'IA pour essayer d'anticiper l'évolution de ses droits de mutation à titre onéreux (DMTO).

Afin de sélectionner l'outil d'IA le plus approprié, « le département du Var est allé voir trois entreprises proposant des logiciels IA en leur demandant de prédire le montant des DMTO pour l'année 2023 à partir du montant des DMTO des années 2019, 2020, 2021 et 2022. Le département connaissait déjà le montant des DMTO de l'année 2023, l'objectif était de voir quel outil d'IA était le plus proche. Parmi les trois logiciels testés, deux ont donné une mauvaise réponse, le dernier est tombé sur le montant exact ».

e) Les cabinets des exécutifs locaux et les secrétariats administratifs

Comme les autres services, les cabinets des exécutifs locaux et les secrétariats administratifs assurent régulièrement de nombreuses tâches susceptibles d'être optimisées ou automatisées par l'IA : la gestion des agendas, la réalisation de modèles de courriers, l'archivage, l'analyse de documents...

Lors de leur audition, Philippe Limantour, directeur technologique et cybersécurité de Microsoft France, et Elvire François, directrice des affaires publiques de cette même société, ont relevé que de nombreuses demandes émanant des collectivités à destination de Microsoft portent sur des solutions d'IA destinées à « augmenter les collaborateurs en accélérant leur productivité grâce à des outils d'IA qui constituent des appuis à la gestion des réunions, des courriers électroniques, des agendas, qui produisent des présentations, des comptes-rendus de réunions, des synthèses de documents... ». La suite Office de Microsoft propose ainsi Copilot, un outil d'IA complémentaire de la messagerie électronique Outlook ou du logiciel de visioconférence Teams qui permet la réalisation automatique de comptes-rendus à l'issue d'échanges de messages ou de réunions en visioconférence. Ces comptes-rendus reprennent uniquement les informations nécessaires à l'utilisateur, et non l'ensemble des informations transmises lors de ces échanges électroniques ou des réunions.

Les représentants de Microsoft observent ainsi que « l'IA comme assistant se développe dans chaque branche [de l'organisation interne des collectivités] et chaque métier : en finances, en communication, en ressources humaines... L'IA permet de simplifier l'ensemble des processus internes des collectivités (vérification de la complétude des dossiers, vérification des irrégularités, procédures d'achats, gestion des appels d'offres, chatbots qui permettent de poser des questions aux documents, supports à la direction des services informatiques)... ».

f) Les services de communication

Dans le domaine de la communication des collectivités territoriales, l'IA peut être utilisée pour gérer les réseaux sociaux et le site Internet des collectivités, pour contribuer à la rédaction de lettres d'informations ou de discours, ou créer des supports de communication.

L'IA peut ainsi faciliter la diffusion d'informations concernant les projets menés par la collectivité. En d'autres termes, l'IA peut contribuer à rendre la communication des collectivités plus claire et l'information plus accessible aux citoyens.

2. Un outil d'analyse utile dans la conduite des politiques publiques

L'autre domaine dans lequel les collectivités territoriales peuvent profiter des potentialités offertes par l'IA est celui de la conduite des politiques publiques. L'IA trouve d'ailleurs d'ores et déjà à s'appliquer dans nombre des champs de compétences des collectivités, et il est raisonnable de penser que ces applications étendront encore leur champ dans les mois et les années à venir.

Le propos de vos rapporteures n'est donc pas ici de livrer une liste exhaustive des cas d'usage de l'IA à ce jour, mais plutôt de mettre en lumière quelques exemples pratiques et concrets afin de mieux saisir les apports potentiels de cette technologie. Les illustrations retenues couvrent ainsi une grande variété de secteurs : information des usagers, sécurisation de l'espace public, gestion de l'eau, gestion des déchets, prévention des catastrophes naturelles, mobilités.

a) L'information des usagers à la mairie de Plaisir

Le droit à l'information de l'usager s'impose aux administrations publiques. Or, du fait de l'afflux quotidien de demandes émanant de leurs populations, les collectivités sont soumises à une tension constante. L'IA peut alors offrir des solutions visant à filtrer et à analyser les sollicitations des citoyens mais aussi, et surtout, à leur apporter des réponses de premier niveau.

Lors de la réunion hors-les-murs de votre délégation à Sceaux le 15 février 2024, Khaled Belbachir, directeur des relations citoyennes de la ville de Plaisir (Yvelines), a souligné les difficultés rencontrées par cette ville-moyenne face aux nombreuses sollicitations téléphoniques : « la ville de Plaisir, de 32 000 habitants, souhaite proposer un accueil de qualité à ses usagers. Nous avons identifié la forte problématique que représente l'accueil téléphonique ».

Le directeur précise que « l'accueil physique est plutôt satisfaisant. Les difficultés rencontrées avec le téléphone ont des raisons diverses : flux d'appels en continu, moyens humains insuffisants au profit de l'accueil physique. Nous avons constaté un taux de perte d'environ 60 % à 65 % sur les appels téléphoniques ».

La ville de Plaisir avait donc un double défi à relever : ne pas rogner sur les moyens humains et financiers assurant la qualité de l'accueil physique, tout en conservant la possibilité de proposer à ses habitants des contacts téléphoniques. Elle a donc décidé de se tourner vers l'IA. La municipalité a alors mandaté la société Yelda pour mettre en place une solution innovante. Le fondateur de Yelda, Thomas Guenoux, présent à la réunion du 15 février 2024, présente son logiciel IA comme un moyen « d'automatiser une partie des questions posées par les usagers ». C'est ainsi qu'au mois de septembre 2022, Optimus, un robot conversationnel utilisant l'IA, est venu prêter main-forte aux standardistes de la mairie.

Khaled Belbachir souligne qu'« il s'agissait de mettre en place un robot qui prendrait les appels en premier niveau de réponse. Il n'était pas envisagé de remplacer nos standardistes. D'ailleurs, leur effectif est aujourd'hui maintenu. Il s'agissait de décharger les standardistes des appels sans valeur ajoutée ». Pour illustrer concrètement ce à quoi ces « réponses de premier niveau » désormais apportées par l'IA peuvent correspondre, le directeur des relations citoyennes donne plusieurs exemples : s'enquérir des horaires d'ouverture de la mairie, des documents requis pour un renouvellement de pièce d'identité... Ainsi, ce système de callbot a particulièrement été utile sur les demandes relatives à la procédure de renouvellement des titres d'identités. Lorsqu'une telle demande arrive, le robot indique à son interlocuteur les démarches à suivre avant de lui envoyer un SMS contenant un lien vers les espaces en ligne correspondants. Lorsque la situation est plus complexe, l'appel est transféré aux agents de la mairie.

Depuis septembre 2022, Optimus est opérationnel au sein de la collectivité. Il a permis de faire chuter le taux de perte des traitements de demandes émanant des habitants de 65 % à 8 %. Ce succès s'explique en grande partie par la disponibilité du robot qui est joignable 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Par ailleurs, « les appels traités par les standardistes prennent désormais plus de temps (de 1, 5 à 1, 8 fois plus longs) » note Khaled Belbachir. D'une part, cela signifie que les appels plus courts et peu complexes ont été pris en charge par le robot. D'autre part, cela veut dire que les standardistes bénéficient désormais de plus de temps pour pouvoir « dialoguer avec leurs interlocuteurs » et « toujours veiller à ce que les usagers n'aient pas d'autres questionnements avant de raccrocher ».

Grâce au recours à l'IA, ce n'est pas seulement la quantité de demandes traitées qui a augmenté, mais aussi la qualité du traitement de chaque demande qui s'est améliorée. C'est pourquoi le directeur des relations citoyennes conclut que « l'emploi de ce robot est une véritable réussite ».

Dès le début, les citoyens de la ville de Plaisir ont été associés à la conception et la mise en place du robot conversationnel, Optimus. Ils ont pu l'entraîner pour l'améliorer. Aussi le robot fait-il, selon la mairie, l'objet d'un enthousiasme partagé par une large part de la population.

Pour autant, Khaled Belbachir souligne que « le robot n'a pas été adopté par toute la population », notamment parce que l'IA « fait aujourd'hui peur même si les usagers obtiennent la réponse souhaitée ». Aussi considère-t-il qu'il convient de « mener un travail de réassurance de la population, en lui expliquant que le robot n'a pas pour vocation de remplacer les agents mais de les aider ». À cet égard, le fondateur de la société Yelda, Thomas Guenoux, précise qu'il existe encore des défis sociaux tels que « l'adaptation des usages, le respect de la vie privée, la souveraineté des données et les biais de l'IA », ainsi que des « défis techniques qui peuvent rendre l'entreprise complexe et coûteuse ».

b) La sécurisation des grands événements : les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris

Les collectivités territoriales sont sujettes à de nombreux enjeux de sécurité, notamment lors de l'organisation de grands événements. La sécurisation d'événements, et plus particulièrement de grands événements sportifs, récréatifs ou culturels, constitue un défi bien identifié par les élus locaux. Y faire face nécessite la mise en place d'importants moyens humains et financiers que les collectivités peinent parfois à mettre en place. Au regard de ces difficultés à allouer les moyens nécessaires à la sécurisation des espaces, l'IA est apparue comme porteuse de solutions dans certains cas.

C'est la sécurisation des sites destinés à accueillir les événements des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 qui a mené le législateur à faire évoluer le droit en vigueur concernant le recours à l'IA en matière de sécurité. En effet, le recours à l'IA pour traiter les images de vidéosurveillance a été permis, dans un cadre expérimental répondant à des conditions précises, par la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.

|

La « sécurité

augmentée » par l'IA : L'IA au service de la sécurité : une « zone grise » de la législation avant la loi du 19 mai 2023 Jusqu'à la loi précitée du 19 mai 2023 relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, le recours à l'IA pour traiter les images captées par les vidéosurveillances n'était ni interdit, ni autorisé. C'était en quelque sorte un impensé de la législation alors en vigueur. C'est pourquoi seules de rares collectivités avaient alors eu recours à ce type d'outils1. La loi précitée du 19 mai 2023 a apporté une clarification en la matière : le traitement algorithmique des images captées par les caméras de vidéosurveillance est interdit, il est uniquement permis dans un cadre expérimental. Le cadre expérimental strictement prévu par la loi du 19 mai 2023 L'article 10 de la loi précitée du 19 mai 2023 permet le recours à des logiciels IA pour traiter les images de vidéosurveillance à des fins de sécurisation des espaces dans le cadre précis d'une expérimentation. Cette expérimentation est ouverte jusqu'au 31 mars 2025. Ce recours est encadré par l'article 3 du décret d'application du 28 août 20232. Ce décret limite le recours au traitement algorithmique des images captées par les caméras de vidéosurveillance à huit types d'événements : - « présence d'objets abandonnés ; - présence ou utilisation d'armes [...] ; - non-respect par une personne ou un véhicule, du sens de circulation commun ; - franchissement ou présence d'une personne ou d'un véhicule dans une zone interdite ou sensible ; - présence d'une personne au sol à la suite d'une chute ; - mouvement de foule ; - densité trop importante de personnes ; - départs de feux. » De plus, l'article 10 prohibe tout usage du traitement algorithmique à des fins de reconnaissance faciale ou de recoupement avec plusieurs fichiers de données à caractère personnel. La mise en place de cette expérimentation vise à déterminer les apports potentiels de l'IA à la sécurisation des grands événements en facilitant le travail de détection des risques dans des cas strictement définis. 1 La non-autorisation semblait toutefois prévaloir puisque certaines de ces collectivités expérimentatrices ont fait l'objet de recours devant le tribunal administratif au terme desquels le juge a pu déclarer illégale l'installation de tels dispositifs. 2 Décret n° 2023-828 du 28 août 2023 relatif aux modalités de mise en oeuvre des traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs. |

Pour mieux saisir ces enjeux de sécurité et les apports de l'IA en la matière, vos rapporteures ont auditionné la société Wintics. C'est cette entreprise qui a développé le logiciel IA Cityvision utilisé dans le cadre de l'expérimentation du traitement algorithmique des images captées par les caméras de vidéosurveillance à Paris.

Le 16 octobre 2024, lors de son audition par vos

rapporteures,

Matthias Houllier, co-fondateur de cette

société, a rappelé que « l'objectif de

Cityvision est d'améliorer l'usage primaire de la

caméra. La mission qui nous a été confiée dans le

cadre de l'expérimentation permise par la loi du 19 mai 2023 consiste

à faire analyser par l'IA les flux d'images captés par

les caméras de vidéosurveillance de la ville de

Paris afin d'en extraire des données transmises

sous forme d'alertes en temps réel aux forces de

sécurité qui décident elles-mêmes de ce

qu'il convient de faire par la suite ».

Pour ce faire, le principe de fonctionnement du logiciel Cityvision est assez simple. Selon Matthias Houllier, « le logiciel se branche sur n'importe quel réseau de caméras déjà existant. Cette technologie peut être développée dans n'importe quel territoire ayant des caméras de vidéosurveillance ». À Paris par exemple, le cofondateur de Wintics indique que, depuis 2020, ce sont plus de 200 caméras qui ont été équipées du logiciel Cityvision. Il convient de préciser que Wintics vend une licence : le logiciel peut donc être branché à différentes caméras au cours de l'année d'abonnement souscrit par la collectivité. Le coût du recours au logiciel Wintics comprend l'usage de cette licence ainsi que les frais de maintenance annuelle.

À rebours de certaines craintes concernant le recours à l'IA à des fins sécuritaires, Matthias Houllier a tenu à préciser que « le logiciel est conçu pour être très peu intrusif : il ne fait que relever des événements purement objectifs sans remplacement de l'être humain », en témoignent la transmission de seules « alertes » aux forces de sécurité et le fait que les images analysées par l'IA ne sont pas stockées par la société. L'IA sauvegarde ce qu'elle analyse sur les images, mais elle ne sauvegarde pas les images elles-mêmes. Seules les données à caractère non-personnel sont stockées par le logiciel. De plus, aucune reconnaissance faciale n'est possible par l'intermédiaire de ce logiciel : « Si l'on veut le faire, il faut jeter le logiciel et en choisir un autre car il n'est pas codé pour faire cela » indique Matthias Houllier lors de son audition. Wintics fournit le logiciel, l'installe et forme les agents à son utilisation avant de laisser son pilotage à la main des collectivités.

Néanmoins, malgré les évolutions législatives qui ont donné lieu à l'instauration d'un cadre expérimental permettant le recours de l'IA à des fins de sécurisation, le co-fondateur de Wintics souligne que des « zones grises » demeurent.

Premièrement, le recours à l'IA en matière de sécurité n'est permis qu'à titre expérimental, aucune pérennisation législative n'est prévue à ce stade.

Secondement, Matthias Houllier a indiqué que la majorité des ventes du logiciel Cityvision à des collectivités ne se font pas en direct mais de manière intermédiée, c'est-à-dire via des entreprises dites « intégrateurs de systèmes » (Eiffage, Vinci...)8(*). Ces entreprises collaborent en effet avec les collectivités pour les accompagner dans divers projets (urbanisme, voirie, stationnement...). La couche supplémentaire qu'elles représentent entre la collectivité et le fournisseur d'IA n'est pas sans conséquence : la plupart du temps, les collectivités ne sont pas conscientes que des logiciels IA peuvent être reliés par les « intégrateurs de système » à certaines caméras installées sur leur territoire. Par exemple, ce cas peut se rencontrer dans un parking sous-terrain confié en délégation de service public (DSP). A fortiori, les collectivités ignorent encore davantage, selon Matthias Houllier, les initiatives que pourrait prendre un sous-traitant de ces mêmes entreprises « intégrateurs de systèmes ».

c) L'optimisation de la ressource en eau : la commune de Saint-Savin et la Communauté d'agglomération Porte de l'Isère

En France, les pertes d'eau causées par la

dégradation des canalisations sont estimées à plus de

900 millions de mètres cubes par an9(*),

soit 20 % de l'eau

potable produite. Ces déperditions s'expliquent essentiellement par la

vétusté des réseaux d'eau : certaines

canalisations encore en activité ont été installées

au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors même que la

durée de vie moyenne d'un tel équipement est estimée

à cinquante ans.

Le renouvellement des réseaux d'eau est très coûteux. Or, ce sont les communes et les établissements public de coopération intercommunale (EPCI) qui ont à leur charge l'entretien des réseaux d'adduction d'eau. Dans un contexte budgétaire contraint, les collectivités doivent donc procéder à des arbitrages afin de réaliser prioritairement des travaux sur les portions de réseaux qui en ont le plus besoin.

L'IA peut alors permettre d'identifier ces portions de réseaux d'eau et donc constituer un « outil d'aide à la décision » pour les décideurs locaux.

Créée en 2019, la société Leakmited a ainsi développé un algorithme prédictif visant à faciliter et optimiser le travail des chercheurs de fuites : il identifie les zones dans lesquelles les recherches doivent être concentrées.

Présenté par son fondateur, Hubert Baya-Toda, lors de son audition le 30 avril 2024, ce logiciel offre deux solutions aux collectivités.

La première est une solution curative appelée Solution Sprint. Il s'agit d'un « service clé en main de recherche de fuites basé sur l'IA et rémunéré à la performance ». Ce service est assorti d'une garantie de résultat puisqu'aucune facturation n'est réalisée si le taux de réussite est inférieur à 20 %.