C. UNE TROP LENTE PRISE DE CONSCIENCE DE LA SITUATION

1. Le niveau des captures accidentelles estimé ces dernières années ne garantit plus le maintien dans un « état de conservation favorable » du dauphin commun

a) Le juge se prononce sur le maintien de l'état de conservation favorable d'une espèce, notion plus stricte que le danger d'extinction

Les rapporteurs considèrent qu'une partie du blocage dans la discussion autour de l'état de conservation du dauphin commun provient de ce que chacune des parties prenantes cherche à affirmer des choses différentes, qui ne sont pas nécessairement contradictoires pour autant. La complexité de la matière et la diversité des sources ne facilite pas non plus la clarté et la sincérité des débats.

Ainsi, les professionnels de la pêche ont souvent indiqué que « le dauphin n'était pas en danger d'extinction ».

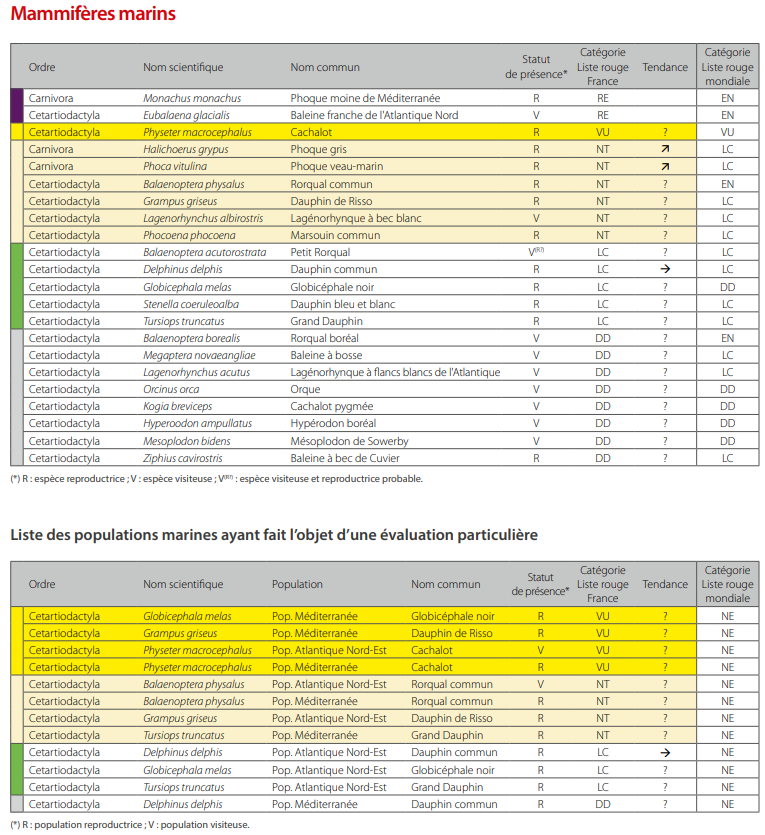

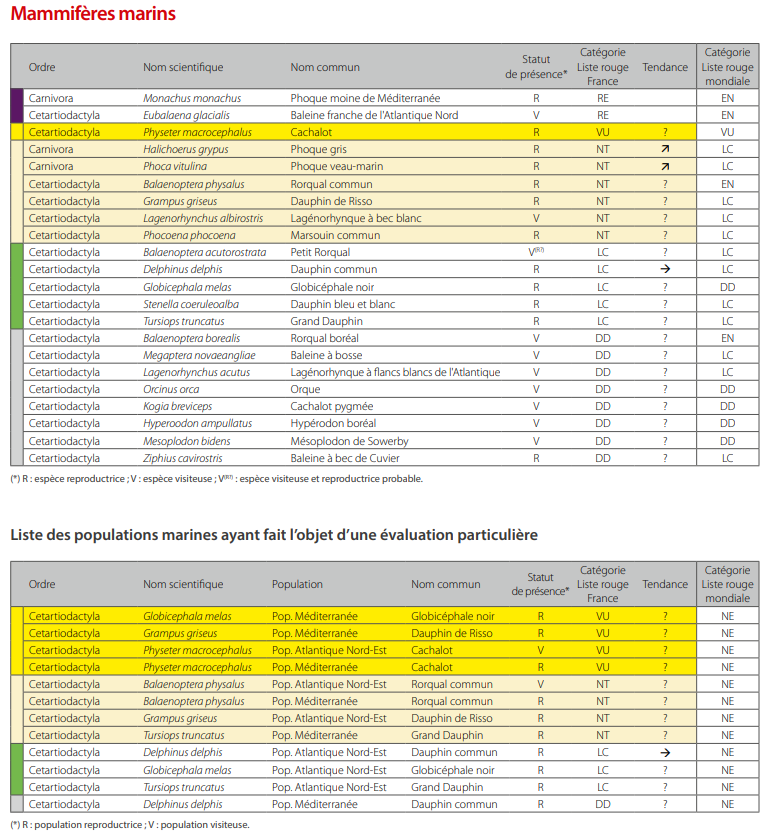

À l'échelle mondiale, en effet, le dauphin commun ne semble pas en voie d'extinction, puisqu'il fait l'objet d'une « faible préoccupation » en ce sens dans la liste rouge de l'UICN des espèces menacées de 2020, la tendance ayant semblé stable en France jusqu'à la liste de 2017, la dernière à jour (cf. ci-dessous).

Le Conseil d'État, dans sa décision du 22 décembre 2020, a au contraire rappelé, au sens de l'inventaire national du patrimoine naturel (INPN), que « l'état de conservation des espèces concernées dans la région marine atlantique est « défavorable mauvais » pour le marsouin commun et le dauphin commun, ce qui correspond à un danger sérieux d'extinction au moins régionalement ».

Quoi qu'il en soit, le principe à respecter en droit de l'Union européenne et en droit international est celui, plus strict, du maintien de l'« état de conservation favorable » de l'espèce (article 12 de la directive Habitats, faune, flore). C'est sur ce motif que se prononce le juge.

Or, l'état de conservation d'une espèce sera considéré comme « favorable » lorsque « les données relatives à la dynamique de la population de l'espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient et l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible et il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme » (article 1er de la directive Habitats, faune, flore).

b) Une procédure précontentieuse ouverte par la Commission européenne est toujours pendante

C'est sur ce fondement que, le 2 juillet 2020, la Commission européenne a fait parvenir une lettre de mise en demeure aux autorités françaises, espagnoles et suédoises [pour ces dernières, la problématique est celle du marsouin dans la Baltique], leur « demandant instamment de prendre des mesures pour réduire les prises accessoires [...] non durables d'espèces de dauphins et de marsouins par les navires de pêche ».

|

Lettre de mise en demeure [formal notice] (2 juillet 2020) « La France, l'Espagne et la Suède n'ont pas pris de mesures suffisantes pour contrôler les prises accessoires dans leurs eaux et par leurs flottes. [...] La France n'a pas intégralement transposé les obligations liées à la mise en place d'un système cohérent de surveillance des prises accessoires ni pris les mesures de conservation nécessaires. [...] Enfin, la France et l'Espagne n'ont pas non plus assuré un contrôle et une inspection effectifs en ce qui concerne l'obligation pour les navires de pêche d'utiliser des « pingers » pour éloigner les marsouins des filets, comme le requiert la politique commune de la pêche afin de prévenir ce type de prises accessoires dans les zones les plus vulnérables. La France, l'Espagne et la Suède n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour remédier à ces lacunes, la Commission adresse des lettres de mise en demeure aux trois pays. » |

Les raisons pour expliquer qu'une procédure précontentieuse, voire contentieuse, n'ait pas été ouverte avant pourraient être les suivantes :

Ø les scientifiques entendus par la mission émettent l'hypothèse que la Commission européenne a attendu la date de 2020, fixée dans la directive-cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM), pour initier une procédure précontentieuse ;

Ø certaines associations présument que, par la suite, la Commission européenne a laissé le juge national appliquer le droit de l'UE, ayant connaissance de recours formés par ces associations.

Le sénateur Arnaud Bazin a relevé, dans une question écrite29(*), qu'« en avril 2021, le conseil scientifique pour la gestion de la pêche de l'Union européenne (CSTEP) a jugé insuffisantes les mesures proposées en octobre 2020 pour réduire les prises accessoires » par les États membres du Sud-Ouest (SWWHL Group), et que la Commission européenne a invité la France à mettre en place des fermetures spatio-temporelles en octobre 2021, refusées par ce même groupe.

Aussi, la Commission a jugé que la France et l'Espagne, à la différence semble-t-il de la Suède, n'avaient « pas pris les mesures nécessaires pour remédier à ces lacunes » et a « par conséquent décidé de leur adresser un avis motivé ».

Avis motivé [reasoned opinion] (juillet 2022)

« La France et l'Espagne n'ont pas pris de mesures suffisantes pour améliorer la surveillance de l'état de conservation de plusieurs espèces et contrôler les prises accessoires dans leurs eaux ou par leurs flottes. [...] La France n'a pas transposé entièrement les obligations prévues par la directive « Habitats » concernant la mise en place d'un système de contrôle des prises accessoires et l'adoption des mesures de conservation nécessaires. Des mesures d'atténuation spécifiques sont également requises dans le cadre de la politique commune de la pêche par le « règlement relatif aux mesures techniques » [règlement (UE) 2019/1241]. Quant à la France et à l'Espagne, elles n'ont pas pris les mesures nécessaires recommandées par la science pour réduire les prises accessoires, telles que des périodes et zones de fermeture des activités de pêche. Ils n'ont pas non plus veillé à l'efficacité des contrôles et des inspections. »

Cette procédure d'infraction est toujours active30(*) lors de la rédaction du présent rapport. Aussi, si la France cessait d'appliquer des mesures de fermeture spatio-temporelles, la Commission pourrait saisir la Cour de justice de l'Union européenne dans le cadre d'un recours en manquement31(*).

c) De quelles méthodes dispose le juge pour estimer le maintien en état de conservation favorable d'une espèce ?

Dans ses décisions successives, le Conseil d'État s'appuie sur les avis du Ciem, estimant le seuil au-dessus duquel le nombre de captures accidentelles ne serait plus compatible avec un état de conservation favorable du dauphin commun à 4 927 dans l'ensemble de l'Atlantique Nord-Est32(*).

Différentes règles de gestion

Ce nombre est calculé par l'approche du prélèvement biologique potentiel (ou Potential Biological Removal, PBR33(*)), qui fixe comme objectif de préserver ou rétablir au moins 50 % du stock théoriquement maximal d'une population de mammifères marins avec une probabilité très élevée (de 0,95 %) sur un horizon de 100 ans. En appliquant cette règle, le taux de captures ne doit pas dépasser 1 % de la limite basse de l'intervalle de confiance de l'abondance de dauphins communs la plus fiable dans l'unité de gestion (en l'occurrence, 492 652 individus).

Selon la contribution écrite des scientifiques entendus par la mission, « cette règle de gestion, retenue par le groupe de travail du Ciem sur l'écologie des mammifères marins, car elle avait déjà été mise en oeuvre pour le marsouin commun de la Baltique, a été développée dans le cadre du Marine Mammal Protection Act aux États-Unis ». Lors de son déplacement sur la façade atlantique, la mission a entendu des critiques de cette approche, jugée trop prudente.

Elle est toutefois loin d'être la plus prudente. L'objectif, fixé par l'accord Ascobans, ratifié par la France, est de préserver ou restaurer au moins 80 % du stock théoriquement maximal d'une population de mammifères marins. C'est pourquoi, lors de la dixième réunion des parties de l'Ascobans en septembre 2024, les scientifiques ont indiqué que ce seuil de 1 % était trop élevé pour le marsouin ou tout autre petit cétacé pour assurer leur viabilité à long terme. En appliquant cet objectif de préservation de 80 % de la population (avec une probabilité de 80 %), la commission chargée du suivi de la convention Ospar retient, elle, un seuil maximal de 985 captures accidentelles par an dans l'ensemble de la zone.

Or, le nombre de captures accidentelles dans le seul golfe de Gascogne a été estimé à 6 600 par an (entre 2018 et 2020) et même à 9 000 par an (entre 2019 et 2021) (cf. supra, partie I.B.3.), soit un niveau bien supérieur au seuil de 4 927.

En outre, les travaux de thèse de M. Etienne Rouby34(*) ont mis en évidence « une diminution de sept ans de la longévité des dauphins communs femelles entre 1997 (longévité = 24 ans) et 2019 (longévité = 17 ans35(*)) », à partir des dents des carcasses de dauphins conservées par l'observatoire Pelagis. Cette donnée est très préoccupante s'agissant d'une espèce à longue durée de vie et à cycles de reproduction longs (2 à 3 ans en moyenne), et pourrait se traduire par des changements démographiques importants.

Un document d'orientation de la Commission européenne (2021) rappelle que « l'interprétation et l'application des dispositions de la directive devraient tenir compte du principe de précaution36(*), comme établi par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE37(*)) ». Pour autant, le juge n'a pas eu besoin, en l'espèce, d'appliquer le principe de précaution pour fonder sa décision.

2. Les pêcheurs se sont progressivement saisis de la question, certains se montrant plus proactifs que d'autres

C'est dans la deuxième moitié des années 2010 que la problématique des captures accidentelles de petits cétacés dans le golfe de Gascogne a émergé comme un enjeu majeur pour la filière pêche, nécessitant une mobilisation croissante des pêcheurs et de leurs organisations.

Les pêcheurs sont en première ligne du rapprochement des côtes des dauphins, observé par les campagnes Samm, qui a provoqué depuis 2016 une forte augmentation des interactions avec ces mammifères marins. De nombreux professionnels insistent sur le fait qu'il n'est pas dans leur intérêt économique ou pratique de capturer des dauphins : ces derniers endommagent gravement leurs filets lorsqu'ils sont pris accidentellement.

Nombre d'entre eux se sont donc saisis pleinement de la question et collaborent avec les scientifiques, notamment en participant à plusieurs expérimentations, entre autres pour tester des systèmes d'effarouchement. La participation des pêcheurs à un grand nombre de programmes de recherche ou d'expérimentation témoigne même de la proactivité de nombre d'entre eux.

|

Nom du projet |

Date de lancement |

Objectif principal |

Partenaires |

Avancement |

|

PIC |

Février-avril 2018 |

Tester les pingers DDD03H sur chalutiers pélagiques pour réduire les captures accidentelles |

Organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne, Ifremer, Pelagis |

65 % de baisses des captures accidentelles et généralisation des dispositifs aux chalutiers pélagiques du golfe de Gascogne |

|

LICADO |

1er juin 2019 |

Développer des répulsifs acoustiques et réflecteurs pour chaluts et filets maillants |

CNPMEM, Ifremer, observatoire Pelagis, Les Pêcheurs de Bretagne, AGLIA, SAS OCTech |

Tests en mer réalisés, résultats encourageants mais nécessitant des données complémentaires |

|

DELMOGES |

2021 |

Étudier les habitats, mouvements et interactions des dauphins avec les engins de pêche ; co-construire des solutions |

Université de La Rochelle/CNRS, Ifremer, UBO, CNPMEM, OFB |

Utilisation de drones, hydrophones, ADN environnemental ; scénarios en cours d'évaluation |

|

CETAMBICION |

2021-2022 |

Stratégie coordonnée entre la France, l'Espagne et le Portugal pour réduire les impacts sur les cétacés |

Gouvernements français, espagnol et portugais, diverses institutions scientifiques |

Programme terminé, résultats intégrés dans les plans d'action nationaux |

|

OBSCAMe |

2021 |

Observation des captures accidentelles sur fileyeurs via caméras embarquées |

OFB, Directions de l'eau et de la biodiversité, DPMA, Ifremer, Observatoire Pelagis |

Équipement progressif des navires, collecte de données en cours |

|

PECHDAUPHIR |

2021 |

Étudier le comportement des dauphins près des filets et tester divers dispositifs d'éloignement |

CDPM du Finistère, Parc naturel marin d'Iroise, Ifremer, Pelagis, Ensta, Octech. |

Enregistrements acoustiques et tests en mer réalisés sur une douzaine de navires. |

|

APOCADO |

2022 |

Comprendre les captures via enregistreurs acoustiques fixés sur filets pour étudier le comportement des dauphins |

Ensta, Ifremer |

Phase d'analyse en cours ; données utilisées pour ajuster les dispositifs techniques |

|

BALPHIN |

2023 |

Suivre la dérive des carcasses de dauphins via balises pour améliorer la compréhension des échouages. |

France Filière Pêche |

Balises déployées, données en cours d'analyse |

|

PIFIL |

Octobre 2021 |

Tester les pingers CETASAVER sur fileyeurs lors de la phase de filage pour réduire les captures accidentelles |

CNPMEM, Ifremer (suite du projet LICADO) |

Tests à grande échelle réalisés (3 524 opérations suivies), données encore insuffisantes pour conclusions robustes |

|

DOLPHINFREE |

2021-2022 |

Développer des dispositifs acoustiques signalant la présence de filets aux dauphins communs |

Université de Montpellier, LIRMM, Observatoire Pelagis, Ifremer, OCTech, AGLIA, Les Pêcheurs de Bretagne |

Aucun dauphin capturé lors des tests (1 043 opérations), dispositif retenu pour collecter plus de données |

S'ils ont progressivement pris conscience de la nécessité de trouver des mesures d'atténuation, l'attitude de certains a marqué une certaine méfiance vis-à-vis du travail des scientifiques et une plus franche défiance à l'égard des associations de protection de la nature qui se sont saisies du sujet.

Le travail collaboratif entre pêcheurs et scientifiques est indispensable pour progresser sur cette question. Un groupe de travail réunissant différents acteurs (scientifiques, représentants de la pêche, associations de protection de la nature) avait été mis en place en 2017 après les échouages massifs de dauphins communs constatés durant l'hiver sur le littoral atlantique. Cependant, depuis 2020, ce groupe est perçu par les pêcheurs comme étant devenu trop politisé au détriment des discussions techniques initiales. Une fuite d'informations attribuée aux associations de protection de la nature a conduit au départ temporaire des représentants des pêcheurs fin 2023, devenu définitif à l'été 2024. Les pêcheurs accusent certaines associations de vouloir précipiter la disparition de la filière pêche.

Cette situation a provoqué un manque de communication et de collaboration entre pêcheurs et scientifiques provoquant une forte perte de confiance. Cette dernière s'accompagne d'une remise en cause par certains pêcheurs des données scientifiques disponibles sur le nombre réel de dauphins dans les eaux du golfe ou sur le taux exact de captures accidentelles. Ils critiquent également un manque de transparence dans la collecte et la transmission des données par certains instituts comme Pelagis.

Par ailleurs, la difficulté à intégrer pleinement des changements de pratiques dans le quotidien des pêcheurs est réelle. Ainsi, le taux de conformité à l'obligation de déclaration de captures semble compris entre 1 et 2 %, et l'installation des caméras embarquées a suscité de vifs débats parmi les pêcheurs, ces dispositifs étant perçus comme intrusifs par les marins.

Enfin, bien que résignés face aux contraintes imposées par la fermeture spatio-temporelle et la méfiance qui pèse sur eux, les pêcheurs dénoncent ce qu'ils considèrent comme un « constat d'échec » : faute d'avoir trouvé une solution efficace pour réduire les captures accidentelles, on ferme temporairement certaines zones à la pêche. De nombreux pêcheurs souhaitent pouvoir travailler avec les scientifiques en participant aux expérimentations permettant de travailler sur la réouverture de la pêche.

3. Un plan d'action national pour réduire les captures accidentelles de petits cétacés qui a tardé à se concrétiser

L'action de l'État pour limiter les captures accidentelles de cétacés dans les engins de pêche et garantir l'état de conservation de ces animaux dans le golfe de Gascogne ne semble pas avoir été conduite de façon spontanée et structurée, mais plutôt par à-coups, en réaction à la pression d'acteurs extérieurs - alertes des scientifiques, injonctions de la Commission européenne, recours des associations.

Précipitée par la hausse observée des échouages et estimée des captures à partir de 2016, la mise en place en 2017 d'un groupe de travail national piloté par la DGampa et la DEB, réunissant les parties prenantes, témoigne certes d'une prise en compte de la question par l'administration il y a huit ans de cela. Une modification du cadre réglementaire, obligeant à déclarer les captures et à équiper certains navires en dispositifs de dissuasion acoustique, est intervenue sous son impulsion :

Ø un arrêté du 6 septembre 2018 est venu renforcer l'arrêté de 2011 relatif à la protection des mammifères marins, en disposant que « tout spécimen de mammifère marin capturé accidentellement dans un engin de pêche doit faire l'objet d'une déclaration par les capitaines de navires de pêche dans le journal de pêche électronique ou dans les journaux de pêche papier » - cette obligation ne s'appliquait précédemment que dans le cadre de programmes de recherche scientifique ;

Ø un arrêté du 26 décembre 2019 portant obligation d'équipement de dispositifs de dissuasion acoustique pour les chaluts pélagiques38(*) dans le golfe de Gascogne, a été modifié dès l'année suivante par un arrêté du 27 novembre 2020 qui étend cette obligation à l'ensemble de l'année, quelle que soit la taille du bateau, ainsi qu'aux chaluts démersaux en paire (PTB), dans les mêmes conditions39(*).

Ce n'est toutefois qu'un mois avant l'ouverture d'une procédure précontentieuse par la Commission européenne en juillet 2020, que le Comité interministériel de la mer a publié un « plan d'action pour la protection des cétacés », déclinant l'action n° 43 du plan Biodiversité (juillet 2018).

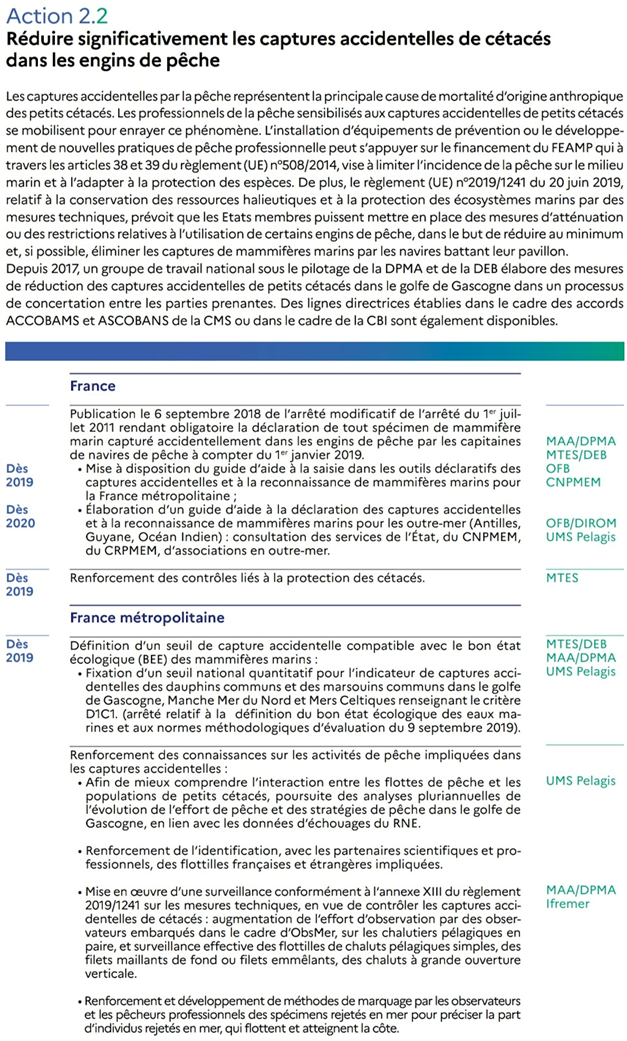

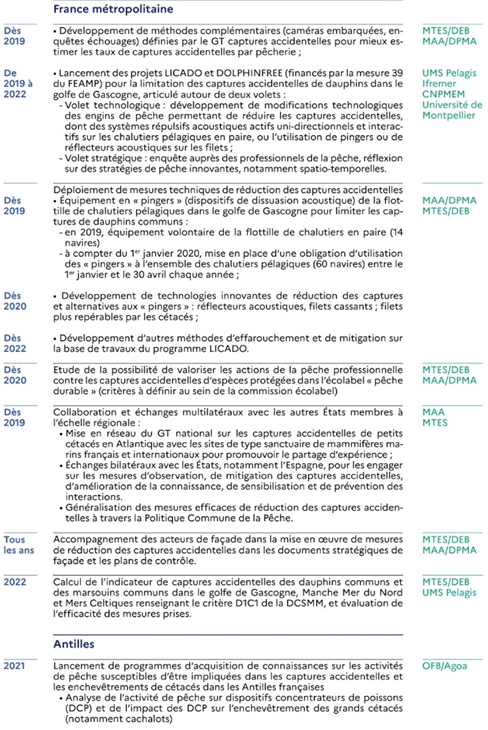

Encore faut-il souligner que le plan d'action n'est pas spécifique à cette dernière : articulé autour de 4 axes stratégiques40(*) déclinés en 18 actions, il comprend simplement à ce sujet une action 2.2 (« réduire significativement les captures accidentelles de cétacés dans les engins de pêche » dans le golfe de Gascogne et dans les outre-mer).

Source : plan d'action pour la protection des cétacés

Si l'État s'est indéniablement mobilisé pour réduire les captures accidentelles, la mise à l'agenda de cette problématique ne s'est faite que graduellement, ce qui s'est traduit par un cadre réglementaire mouvant.

Ainsi, ce n'est que pour « répondre en grande partie à l'avis motivé de la Commission européenne du 15 juillet 2022 » (CNPMEM) que l'État a présenté un plan d'action national spécifique « pour réduire les captures accidentelles de petits cétacés dans le golfe de Gascogne ». Matérialisé par une simple page internet et non une publication en bonne et due forme, il s'est traduit par un nouveau paquet de mesures réglementaires :

Ø arrêté du 27 décembre 2022 relatif à l'obligation de participer à un programme d'observation embarquée (programme ObsMer) pour les navires de pêche de plus de quinze mètres sous pavillon français41(*), sauf pour les navires équipés de caméra embarquée, dans le golfe de Gascogne et en Manche-mer Celtique ;

Ø arrêté du 29 décembre 2022 relatif à l'amélioration de la collecte de données sur les captures accidentelles d'espèces protégées et à l'expérimentation de dispositifs techniques de réduction des captures accidentelles de dauphin commun à bord de navires de pêche sous pavillon français ;

Ø arrêté du 31 janvier 2023 rendant obligatoire « l'équipement en dispositifs techniques et d'acquisition de connaissance » pour un certain nombre de navires listés nommément (212 fileyeurs équipés dispositifs de réduction des captures dont 20 en réflecteurs acoustique, 63 en CetaSaver-DolphinFree et 129 CetaSaver-Pifil, ainsi que 100 fileyeurs équipés en caméras embarquées [programme OBSCAMe+]).

Ce sont précisément ces arrêtés qui ont été, partiellement ou totalement, annulés par le Conseil d'État en mars 2023, ce qui conduit à des mesures de fermeture spatio-temporelles, témoignant de l'insuffisance de ce plan d'actions.

À la question de savoir si « la fragilité de ces mesures avait été anticipée » et si « les risques juridiques étaient connus lorsque l'État a refusé de prendre des mesures de protection et de surveillance complémentaire » portées par les associations de protection de la nature, les administrations compétentes n'ont pas souhaité répondre.

* 29 Question écrite n° 02 084 - 16e législature.

* 30 INFR(2020)4036.

* 31 Article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

* 32 3 695 captures en retenant 75 % de ce seuil, 2 464 en retenant 50 % et 493 en retenant 10 %, ce qui correspond à des approches de précaution.

* 33 Des approches alternatives sont celles dites du PBR modifié, ou encore du « removal limit algorithm » (RLA).

* 34 Soumis à Conservation Letters, une revue scientifique à comité de relecture et à fort facteur d'impact.

* 35 Il convient de noter que l'espérance de vie et la longévité ne sont pas une même notion : la longévité désigne ici l'âge auquel parviennent 5 % de la population des dauphins.

* 36 La Cour de justice de l'UE a jugé en 2019, en matière de « dérogations espèces protégées » ( affaire C-674/17), que « conformément au principe de précaution consacré à l'article 191, paragraphe 2, TFUE, si l'examen des meilleures données scientifiques disponibles laisse subsister une incertitude sur le point de savoir si une telle dérogation nuira ou non au maintien ou au rétablissement des populations d'une espèce menacée d'extinction dans un état de conservation favorable, l'État membre doit s'abstenir de l'adopter ou de la mettre en oeuvre. »

* 37 Article 191 : « La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement [...] est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur. »

* 38 Chaluts en boeuf pélagiques (PTM), chaluts pélagiques à panneaux (OTM) et chaluts de fond non spécifiés (TB) d'une longueur hors-tout supérieure à 12 mètres, soit environ 60 navires, entre le 1er janvier et le 30 avril.

* 39 Jusqu'alors, 14 navires de ce type s'étaient équipés sur la base du volontariat.

* 40 Renforcer la connaissance des populations de cétacés et des impacts des activités humaines (axe 1), réduire les pressions anthropiques sur les cétacés par la mise en place de mesures appropriées (axe 2), renforcer l'action internationale en matière de protection des cétacés en promouvant la vision française dans les différentes instances internationales et européennes (axe 3), mobiliser les différents acteurs et parties prenantes et sensibiliser le grand public à la protection des cétacés (axe 4).

* 41 Fileyeurs maillants et emmêlants (GNS, GTR, GTN), chaluts pélagiques (PTM, OTM), chaluts à grande ouverture verticale des catégories OTT et OTB, chaluts démersaux en paire (PTB).