N° 835

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2024-2025

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 juillet 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur la

transformation

du

Centre d'études et

d'expertise sur les

risques, l'environnement,

la mobilité et

l'aménagement (Céréma), un

modèle de

mutualisation en devenir

?,

Par M. Vincent CAPO-CANELLAS,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.

L'ESSENTIEL

M. Vincent Capo-Canellas, rapporteur spécial des crédits du programme 159 de la mission « Écologie, développement et mobilité durables », a présenté le mardi 8 juillet 2025 les conclusions de son contrôle sur la transformation du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema).

I. PRÉSERVER L'EXPERTISE DU CEREMA À L'HEURE OÙ L'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE RÉVOLUTIONNE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

A. L'ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS ONT BESOIN DE L'EXPERTISE DU CEREMA

Le Cerema est le bras armé de l'État s'agissant de l'expertise technique en matière d'aménagement du territoire et d'infrastructures. La mutualisation de cette capacité d'expertise au sein d'un opérateur de l'État unique est un facteur d'efficience des moyens publics, au contraire de son éventuelle dispersion au sein de différentes administrations. Le Cerema s'est aussi rendu indispensable par sa capacité à projeter rapidement une expertise technique de haut niveau après une crise, notamment une catastrophe naturelle. Maintes fois éprouvée, cette capacité sera de plus en plus mobilisée en raison du changement climatique.

Alors que l'État a de moins en moins les moyens de soutenir financièrement les collectivités, il n'est pas sans intérêt que celles-ci puissent recevoir un appui technique de la part d'un opérateur tel que le Cerema. L'appui expert du Cerema est devenu indispensable pour nombre d'entre-elles, notamment dans la phase amont de la définition d'un projet d'aménagement ou au moment d'aborder une thématique transversale complexe telle qu'une stratégie d'adaptation au changement climatique, un sujet qui révolutionne les enjeux d'aménagement du territoire et renforce la légitimité de l'opérateur, devenu une référence en la matière.

De nombreuses dimensions de l'activité du Cerema permettent de mieux maîtriser la dépense publique et sont génératrices de gains socio-économiques, des aspects qui mériteraient d'être d'avantage pris en compte : l'expertise prévient l'apparition de risques ou désordres plus importants et évite des dépenses plus importantes.

B. DEPUIS 2018, LE CEREMA S'EST PROFONDÉMENT RESTRUCTURÉ

À compter de 2018, pour atteindre l'objectif, que lui avait fixé le Gouvernement, de parvenir à réduire de 20 % ses effectifs et sa subvention pour charges de service public (SCSP), le Cerema a mis en oeuvre une restructuration profonde de son organisation. Cette réforme a notamment consisté en des réorganisations de ses implantations territoriales, un regroupement de ses laboratoires, des polarisations d'activités ainsi qu'une optimisation de l'organisation de ses fonctions supports.

Dans le cadre de sa restructuration, le Cerema s'est interrogé sur le périmètre de ses missions, opérant un exercice de réforme structurelle que l'État quant à lui a tant de mal à concrétiser. À l'issue de cette réforme, le Cerema a réduit le nombre de ses secteurs d'intervention de 66 à 21 renonçant à intervenir dans plusieurs domaines. Le programme de restructuration du Cerema s'est traduit par la suppression de 350 postes et la transformation substantielle de 800 autres. Dans le même temps, du fait des gains de productivité générés, la capacité de production de l'établissement aurait augmenté de 10 %.

En parallèle de sa restructuration et dans le but de concentrer ses moyens en baisse sur les actions pour lesquelles sa plus-value est la plus substantielle, le Cerema poursuit une clarification de son positionnement stratégique. Il recentre son activité sur des prestations de conseil et d'expertise pointues plutôt que sur des interventions techniques plus opérationnelles qui relèvent davantage, lorsqu'elles existent, des agences techniques départementales. Pour cette raison, en matière d'accompagnement des collectivités, le « coeur de cible » du Cerema est constitué des régions, des départements et des groupements de communes de 50 000 habitants et plus qui disposent de services techniques suffisamment étoffés pour valoriser les expertises pointues de l'opérateur. Il s'attache en outre à développer une offre plus étoffée en direction des petites communes adhérentes.

II. VIRAGE VERS LES COLLECTIVITÉS : LA RECHERCHE D'UN NOUVEL ÉQUILIBRE

A. L'ACTIVITÉ DU CEREMA S'ORIENTE DE PLUS EN PLUS VERS LES COLLECTIVITÉS

À sa création, les activités du Cerema étaient quasi-exclusivement orientées vers les services de l'État (encore 90 % en 2018). Depuis 2018, à la faveur notamment d'une révision des modalités de la programmation annuelle de ses activités, l'établissement se tourne de plus en plus vers les collectivités. Cette réforme doit cependant être prolongée afin de simplifier les procédures et coordonner les commandes passées par les services de l'État.

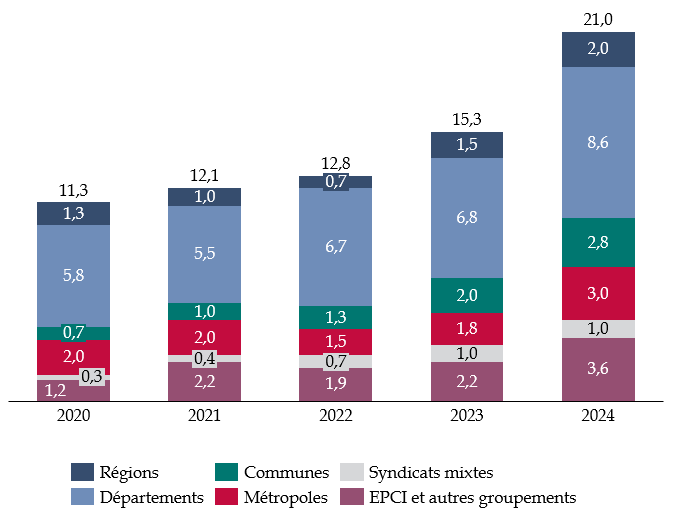

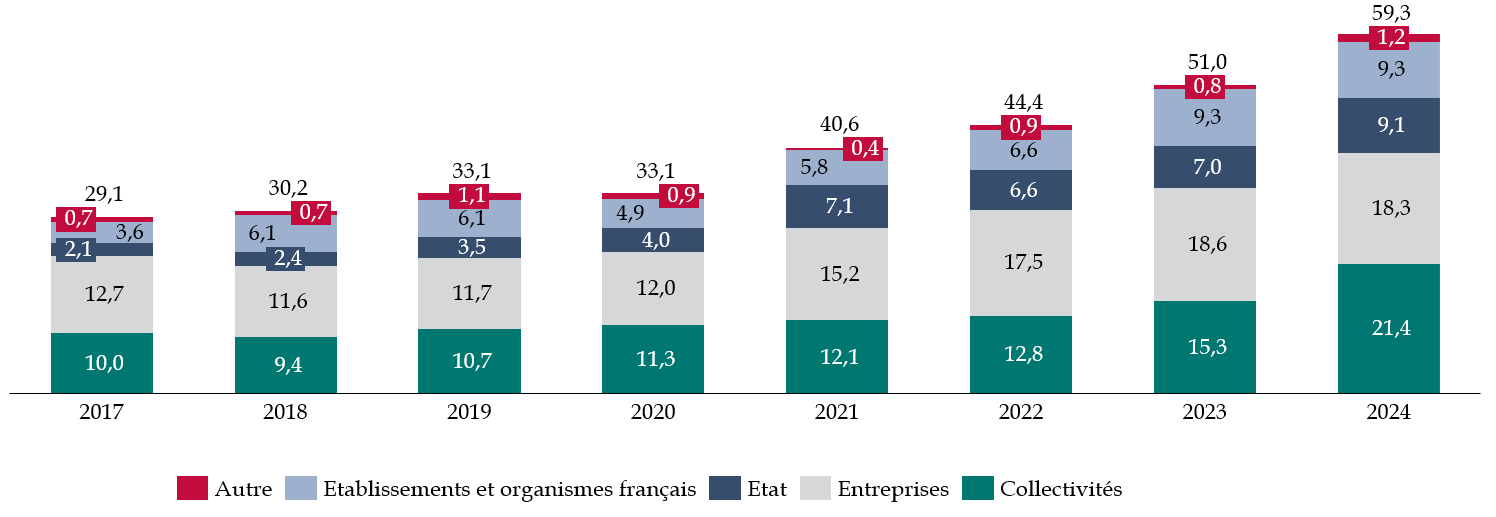

Le virage du Cerema vers les collectivités est encouragé par ses tutelles, y compris pour des raisons budgétaires, dans le but de développer les ressources propres de l'opérateur. Ainsi, les ressources propres que le Cerema perçoit de la part des collectivités ont plus que doublées entre 2018 et 2024, passant de 9 à 21 millions d'euros par an. Alors qu'en 2018, 347 collectivités avaient contractualisé avec le Cerema, elles étaient 515 en 2024 pour un total de 2 314 prestations délivrées.

Évolution par type de collectivité

des ressources propres annuelles

perçues par le Cerema

(2020-2024)

(en millions d'euros)

Source : Commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur

B. LE STATUT DE QUASI-RÉGIE CONJOINTE CONDUIT À DE NOUVEAUX ÉQUILIBRES

Afin de surmonter des blocages qui contraignaient le virage du Cerema vers les collectivités, le législateur a entendu lui donner un nouveau statut de quasi-régie conjointe faisant de lui un établissement partagé entre l'État et les collectivités. Une réforme de la gouvernance du Cerema s'en est suivie, accordant une place beaucoup plus significative aux collectivités. La quasi-régie conjointe procure aux collectivités adhérentes un accès facilité au Cerema puisqu'elles peuvent recourir à ses services sans mise en concurrence. Les premiers résultats observés témoignent d'une indéniable dynamique. En mai 2025, 1 013 collectivités avaient adhérées à la quasi-régie1(*) et le Cerema vise 1 500 adhérents à l'horizon 2027.

La mise en oeuvre de ce nouveau statut suppose pour le Cerema comme son corps social, de construire de nouveaux repères et d'évoluer au sein d'un nouvel équilibre. Ce nouveau modèle est porteur de transformations importantes pour les personnels, d'autant qu'elles interviennent après de nombreuses et profondes évolutions, et suppose un travail de pédagogie renforcé ainsi que des consignes managériales très claires.

La dynamique des adhésions témoigne de la bonne réputation du Cerema auprès des collectivités. L'enjeu pour l'opérateur sera désormais de parvenir à entretenir cette relation de confiance et de ne pas décevoir les attentes placées en lui. Il s'agira pour lui de fidéliser ses adhérents en répondant à leurs besoins avec le niveau de qualité attendu. Or, dans un contexte de contrainte significative exercée sur ses moyens, notamment humains, cela représentera un vrai défi.

Le nouveau statut du Cerema suscite certaines réserves au sein de l'État. Exprimées à ce jour « à bas bruit », les critiques portent notamment sur la perte d'influence des représentants de l'État dans la gouvernance alors même que le budget de l'État demeure le principal financeur du Cerema. Constatant que le poids des ressources propres issues des collectivités restera limité dans le budget total de l'établissement, certains estiment notamment que « le jeu n'en valait pas la chandelle ». Par ailleurs, plusieurs directions d'administration centrale partenaires du Cerema notent, non sans parfois un certain regret, la diminution des activités de l'opérateur pour leur compte. S'il est encore trop tôt pour faire le bilan du nouveau statut du Cerema, il sera nécessaire d'en réaliser une évaluation approfondie à l'horizon 2027, après quatre années de mise en oeuvre.

III. LE CEREMA EST ENGAGÉ DANS UNE IMPASSE FINANCIÈRE

A. LE CEREMA A CONNU UNE CONTRACTION TRÈS SÉVÈRE DE SES MOYENS

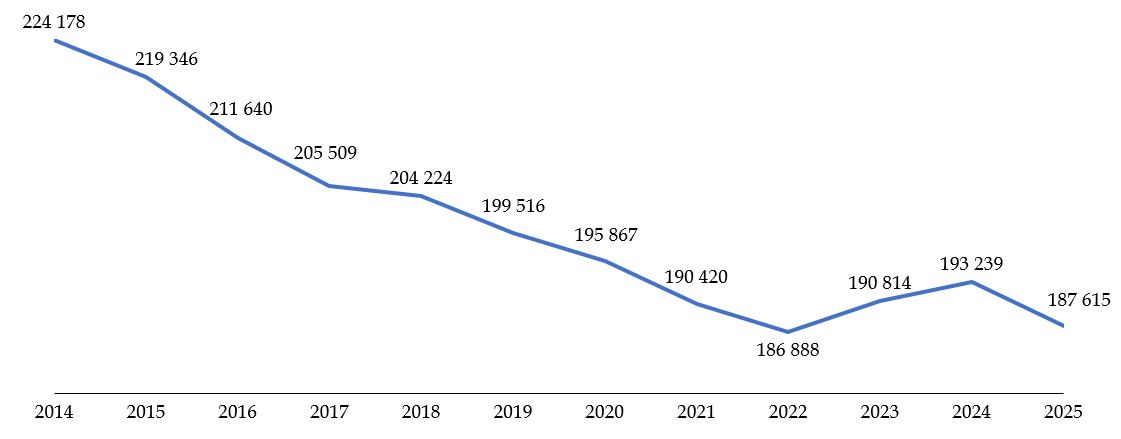

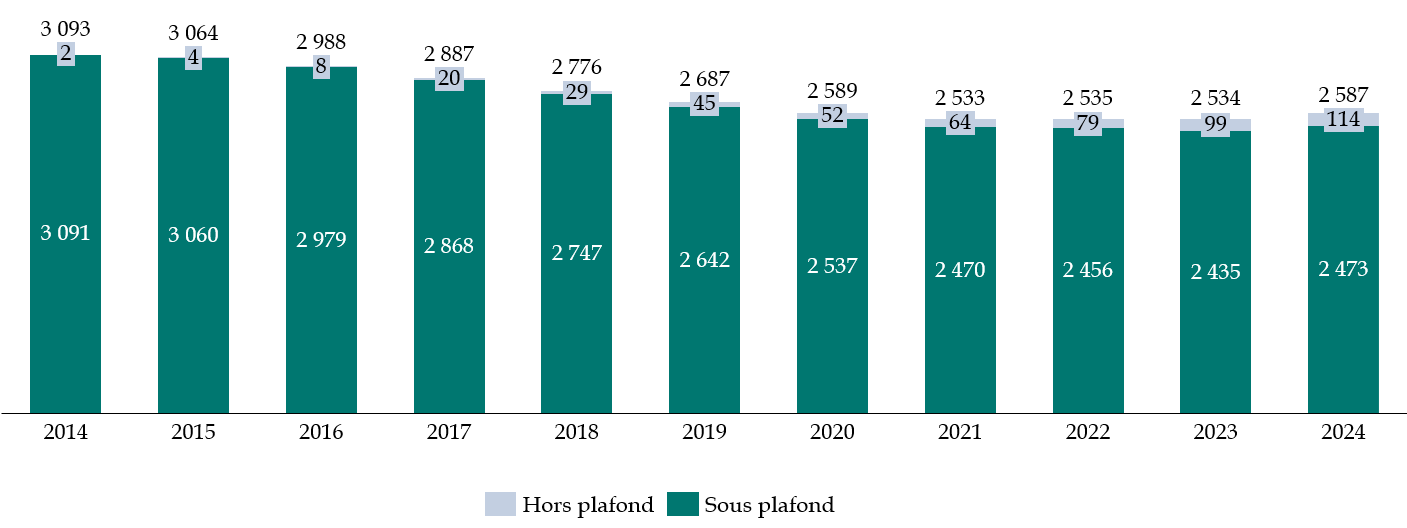

Depuis sa création, le Cerema s'est vu imposer une forte diminution de sa subvention pour charges de service public (SCSP). Le montant de sa dotation a ainsi diminué de 37 millions d'euros, soit 17 %. Dans le même temps, ses effectifs ont été réduits de 18 %.

Évolution de la SCSP versée au Cerema (2014-2025)

(en milliers d'euros)

Source : commission des finances du Sénat d'après les documents budgétaires du Cerema

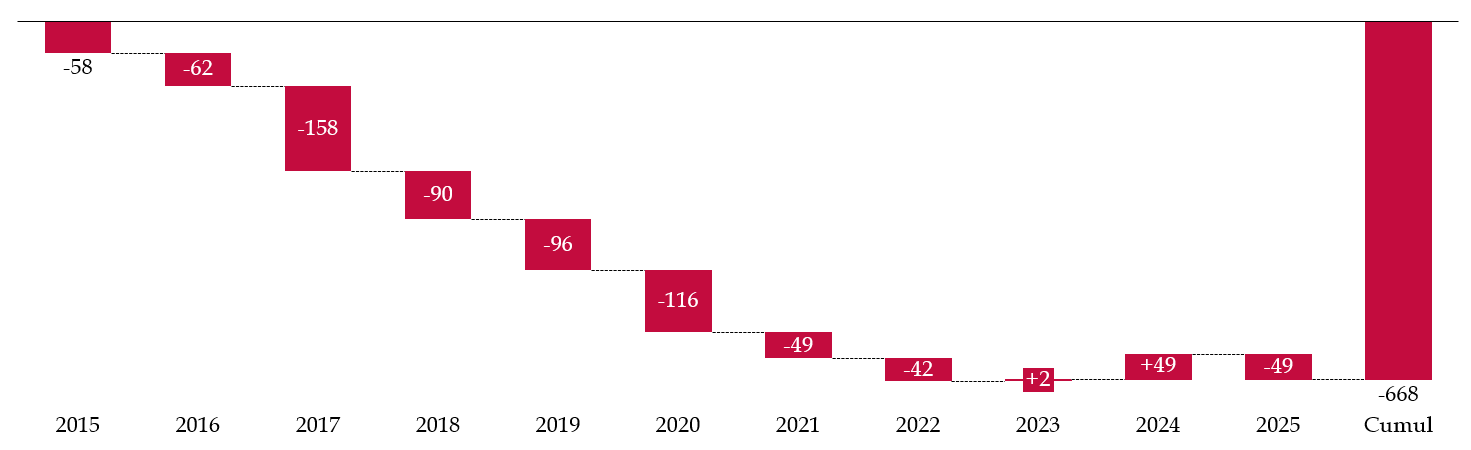

Au fil des schémas d'emplois négatifs successifs qu'il a connu, le Cerema a supprimé 668 équivalents temps plein (ETP) depuis sa création. Il serait vraisemblablement difficile d'aller plus loin dans cette voie sans une nouvelle restructuration significative ou une remise en cause du nouveau modèle de l'opérateur.

Évolution des effectifs du Cerema (2014-2024)

(en ETPT)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur

Cumul des schémas d'emplois du Cerema (2015-2025)

(en ETP)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur

Dans le même temps, afin de concrétiser sa stratégie visant à recentrer son rôle sur le conseil et l'expertise de haut niveau, le Cerema a conduit une politique de repyramidage de ses effectifs au bénéfice des ingénieurs de catégorie A. Les postes occupés par des agents de catégorie B et C ont ainsi été les plus concernés par les suppressions d'effectifs.

B. UN MODÈLE FINANCIER EN PÉRIL

La lecture de l'équilibre budgétaire du Cerema a été compliquée ces dernières années par les flux financiers, décalés dans le temps, en recettes comme en dépenses, liés à la participation de l'établissement à certains grands programmes nationaux. Ces phénomènes expliquent les fluctuations très significatives du déficit budgétaire annuel du Cerema observées entre 2022 et 2025.

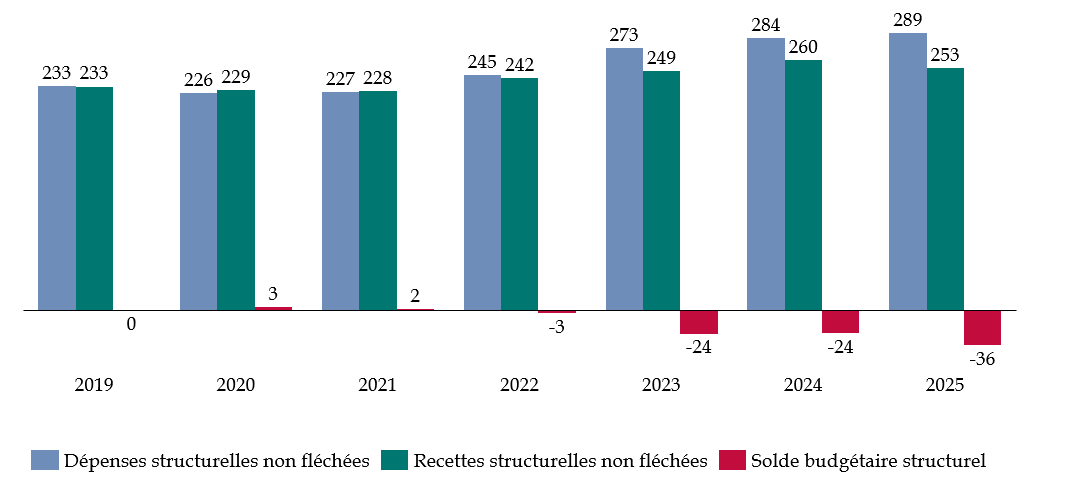

Après retraitement des opérations en recettes comme en dépenses qui relèvent de ces dispositifs fléchés, il apparaît que le solde budgétaire structurel du Cerema s'est nettement dégradé depuis 2022 en raison, d'une part, de la baisse de sa SCSP et, d'autre part, du dynamisme de ses charges de personnel et de ses autres dépenses de fonctionnement. L'établissement connaît aujourd'hui un déficit structurel substantiel d'une vingtaine de millions d'euros par an.

Dépenses et recettes structurelles du Cerema (2019-20252(*))

(en millions d'euros)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires du Cerema

Depuis la création du Cerema, ses tutelles l'on fortement incité à développer ses ressources propres pour compenser la réduction continue de sa SCSP et, plus récemment, pour absorber la hausse de ses charges de personnel. Leur montant a globalement doublé depuis 2018, passant de 30 à 60 millions d'euros par an. En 2025, le Cerema anticipe cependant une stabilisation de ses ressources propres. Les principaux gisements en la matière n'ont-ils pas déjà été exploités ? Si cette observation se confirmait, elle remettrait en cause le modèle selon lequel le Cerema se trouve sommé d'accroître ses ressources propres dans le but principal de compenser la baisse continue de sa dotation et d'absorber les charges supplémentaires qui lui sont parfois imposées de l'extérieur. « Les arbres ne montent pas au ciel » et il est possible que ce modèle, qui a permis à l'État de réaliser des économies, ait fini par atteindre ses limites.

Ressources propres du Cerema (2017-2024)

(en millions d'euros)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur

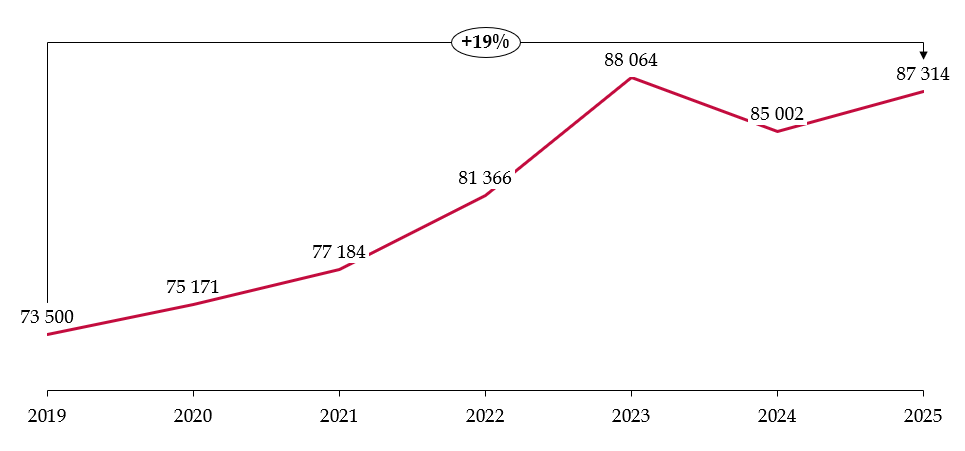

Le budget du Cerema est très contraint par le poids et le dynamisme de sa masse salariale qui représente presque 80 % du total de ses dépenses. Or, en dépit de la baisse sensible des effectifs de l'établissement, ses charges de personnel connaissent une augmentation très dynamique : entre 2019 et 2025, elles enregistrent une hausse de 35 millions d'euros (+ 18 %) pour atteindre 232 millions d'euros. Cette évolution résulte principalement de deux phénomènes.

Le premier, essentiellement exogène, correspond aux mesures ayant pour conséquence d'augmenter le traitement indiciaire ou les indemnités versés aux agents rémunérés par l'opérateur. D'après le Cerema, depuis 2019, les charges exogènes non compensées de ce type auraient conduit à majorer structurellement sa masse salariale de près de 19 millions d'euros par an, dégradant d'autant ses équilibres financiers. Le deuxième phénomène explicatif est quant à lui endogène et résulte de la politique de repyramidage des effectifs du Cerema. Ce phénomène a un coût pour l'établissement qui, depuis 2019, est estimé entre 2 et 2,5 millions d'euros par an, en lien avec l'augmentation du coût moyen par agent qui aura progressé de 19 % entre 2019 et 2025.

Coût moyen par agent (2019-20253(*))

(en euros)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur

La hausse importante des dépenses de fonctionnement constatée depuis 2022 nécessitait de réaliser des économies pérennes. La forte contrainte budgétaire imposée par la loi de finances pour 2025 a obligé l'établissement à appliquer un plan de retour à l'équilibre prévoyant 16,5 millions d'euros d'économies, dont 11 millions d'euros sur les dépenses de fonctionnement et les charges de personnel. Même si l'établissement entend pérenniser ces économies, elles ne suffiront pas à rééquilibrer sa situation financière.

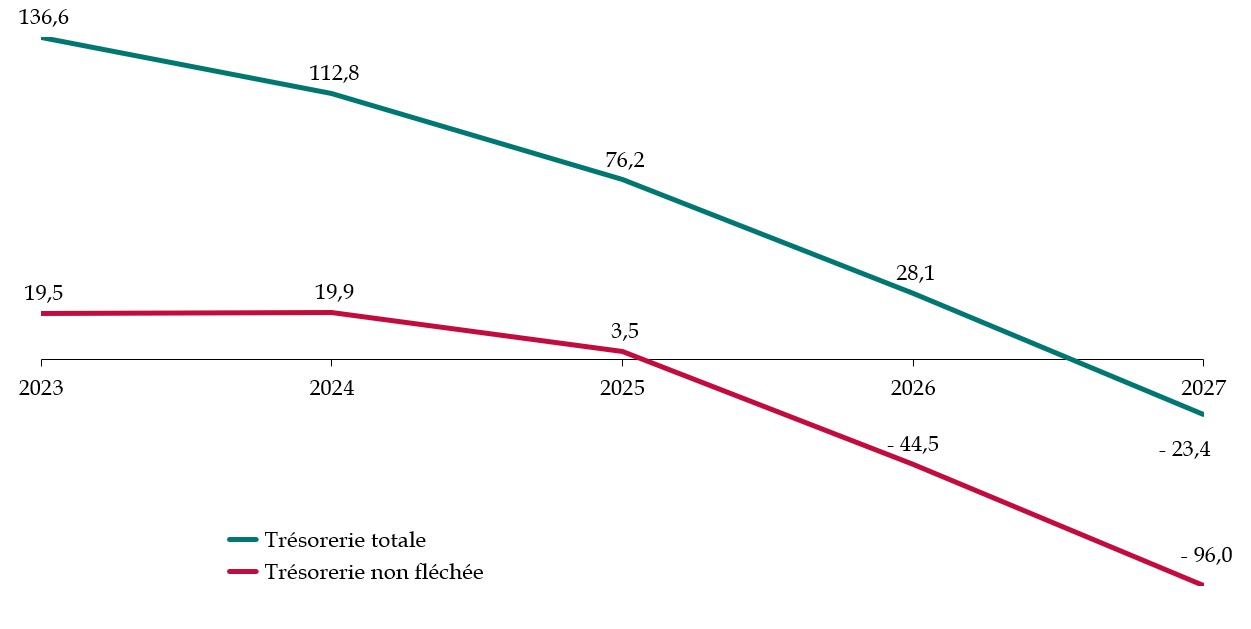

Compte-tenu de son déséquilibre budgétaire structurel, le Cerema n'a eu d'autre choix que de mobiliser sa trésorerie fléchée pour assurer ses dépenses courantes, notamment celle qu'il est tenu de redistribuer aux collectivités dans le cadre du programme « ponts ». Le conseil d'administration de l'établissement avait lui-même revendiqué la nécessité de recourir à cette forme de « cavalerie budgétaire ». Le paradoxe est que tout en regrettant cette situation, l'État a pu dans le même temps justifier la baisse significative de la SCSP du Cerema, notamment en 2025, par le fait que celui-ci disposait d'une trésorerie abondante. Il s'agit là d'un cas d'école symptomatique des injonctions contradictoires devant lesquelles le Cerema a pu être placé par l'État au cours de ces dernières années. Il est tout de même étonnant que l'État ait pu recourir sciemment à un système aussi « baroque » et aussi éloigné des règles élémentaires de bonne gestion des deniers publics.

Aujourd'hui, les trajectoires financières prévisionnelles les plus actualisées sont extrêmement préoccupantes. Elles prévoient, dans une hypothèse de stabilisation de la SCSP du Cerema, un creusement de son déficit et un niveau de trésorerie négatif en 2027. Le Cerema est engagé dans une impasse financière manifeste, et ce, à très court terme. Une analyse plus fine révèle même que la trésorerie non fléchée de l'établissement, la seule dont il dispose réellement, deviendra négative dès 2026.

Trésorerie prévisionnelle en fin d'année du Cerema à horizon 2027

(en millions d'euros)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur

IV. L'ÉTAT DOIT DÉCIDER DU RÔLE QU'IL ENTEND DONNER AU CEREMA

A. L'ÉTAT DOIT ASSUMER LES CHOIX STRATÉGIQUES QUI DÉTERMINERONT L'AVENIR DU CEREMA

Le Cerema se trouve aujourd'hui à un point de bascule existentiel. D'ici 2027, l'État doit impérativement lui donner une orientation stratégique claire et financièrement soutenable. L'impératif de visibilité doit se substituer à l'incertitude permanente d'un pilotage budgétaire « à vue », sans cap ni boussole, qui finirait par menacer la pérennité même de l'opérateur.

1. Une tutelle à renforcer pour que l'État réaffirme pleinement son rôle de décideur stratégique...

L'exercice actuel de la tutelle sur l'opérateur, beaucoup trop effacé, ne semble pas compatible avec ce besoin de réaffirmation de la position de l'État. L'exercice de la tutelle du Cerema se trouve compliqué par son positionnement ambigu entre le ministère chargé de la transition écologique et le ministère chargé de l'aménagement du territoire. En outre, les moyens et le « poids » dans les arbitrages interministériels du commissariat général au développement durable (CGDD), tutelle métier de l'opérateur, sont trop limités. Il est aujourd'hui indispensable de renforcer la tutelle du Cerema.

2. ...définisse les activités « socles » du Cerema...

Le premier des choix stratégiques que devront assumer les tutelles du Cerema, et qui aurait dû être fait depuis longtemps déjà, consiste à détourer précisément ce qui relève des missions de service public « socles » de l'établissement, c'est-à-dire ses activités dont le coût de production a vocation à être financé par sa SCSP. Aujourd'hui, la délimitation du périmètre des missions de service public « socles » du Cerema, choix stratégique s'il en est, ne fait pas intervenir ses tutelles. Elle est le résultat de procédures de conventionnements bilatérales négociées entre la direction du Cerema et les différentes administrations centrales, sans coordination ni cadre harmonisé.

3. ...et fixe au Cerema une stratégie de long terme claire et soutenable

Au plus tard au cours de l'année 2026, l'État doit décider clairement de ce qu'il entend faire du Cerema, de sa vision stratégique de long terme pour l'établissement, et lui fixer un cadre propre à sécuriser la soutenabilité de son modèle économique. En tenant compte des fortes contraintes qui pèsent sur les finances publiques, trois scénarios alternatifs semblent se dessiner.

Un premier scénario serait celui du statu quo organisationnel et d'une augmentation de la SCSP de l'établissement pour combler son déficit structurel. Compte-tenu de l'état des comptes publics, cette hypothèse semble improbable à court terme.

Un deuxième scénario serait au contraire celui du statu quo en termes de moyens financiers, c'est à dire le gel durable de la SCSP. Toutes choses égales par ailleurs, cette situation aboutirait à une impasse financière dès 2027. Aussi, ce scénario supposerait-il une nouvelle réforme structurelle profonde de l'établissement se traduisant par une révision à la baisse, probablement substantielle, de son champ d'intervention, notamment pour le compte des services de l'État. À ce jour, aucune réflexion de la sorte n'a été entreprise par l'État. Or, une telle réforme nécessiterait d'être pensée très en amont et accompagnée d'une solide étude d'impact.

Un troisième scénario, hybride, pourrait induire une légère augmentation de la SCSP en contrepartie de gains de productivité dégagés par une réforme de l'organisation du temps de travail, par un programme ambitieux de diffusion de l'intelligence artificielle ainsi que par un nouveau recentrage des missions du Cerema. Ce scénario pourrait même être rendu plus soutenable par la recherche de compensations budgétaires à la hausse de la SCSP du Cerema dans un cadre plus large que celui du programme 159 du budget de l'État qui ne dispose plus d'aucune marge en la matière.

4. Le Cerema doit faire sa part du chemin

Le Cerema doit également faire sa part du chemin, notamment pour gagner la confiance de sa tutelle financière. Sur ce plan, un premier enjeu relève de la transparence du coût de ses prestations. Le modèle économique dual du Cerema, qui s'appuie à la fois sur des activités « socles » financées par sa SCSP et sur des activités commerciales rémunérées, suppose une comptabilité analytique très fine permettant de séparer les flux financiers de ces deux sphères. Cette « muraille de Chine » doit prévenir les « subventions croisées ». En l'occurrence, l'État souhaite avoir la garantie que la SCSP ne serve pas à financer des activités commerciales, notamment à destination des collectivités. Pour améliorer la transparence de ses coûts, le Cerema a développé une première forme de comptabilité analytique. Il lui revient désormais de l'affiner et de la généraliser à toutes ses activités pour mesurer avec la plus grande précision possible le coût complet de ses activités commerciales et pouvoir le comparer avec ses ressources propres.

Le Cerema doit aussi réaliser de nouveaux gains de productivité. Dans cette perspective, la direction de l'opérateur a engagé des négociations sociales au sujet de deux pistes de réforme de l'organisation du temps de travail : un projet de révision des règles de compensation des temps de déplacement et la forfaitisation du temps de travail des cadres. Une autre piste prometteuse relève de la diffusion de l'intelligence artificielle qui pourrait à terme représenter une amélioration de performance de 10 %.

B. AU-DELÀ DU SEUL CEREMA, UN BESOIN DE MIEUX STRUCTURER ET DE RENDRE PLUS LISIBLE L'OFFRE D'INGÉNIERIE TERRITORIALE PUBLIQUE

L'offre d'ingénierie territoriale publique souffre d'un manque de lisibilité. Cela vaut notamment pour les grands opérateurs de l'État qui y participent, en particulier le Cerema, l'Ademe et l'ANCT. Pour pallier à l'effacement d'une tutelle qui n'a pas pu, pas su ou pas voulu jouer son rôle d'arbitre, de premières initiatives ont été prises par ces trois opérateurs pour articuler leurs périmètres et coordonner leurs actions. C'est dans ce cadre qu'ils ont commencé à traiter les cas de redondances identifiés. Cependant, à des fins de lisibilité et de mise en cohérence des politiques publiques de l'État, il est nécessaire d'approfondir ce travail. Si une fusion de ces trois opérateurs n'apparaît ni réaliste, ni pertinente à court terme, des mutualisations de services, notamment s'agissant de leurs fonctions transverses seraient envisageables et souhaitables pour dégager des gains de productivité.

* 1 Dont 16 régions, 87 départements, 476 communes et 434 groupements de collectivités.

* 2 Budget initial 2025 avant mise en oeuvre du plan de retour à l'équilibre en cours de gestion.

* 3 Pour 2025, la donnée retenue est prévisionnelle.