B. UN POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE DU CEREMA CONCENTRÉ SUR L'EXPERTISE DE HAUT NIVEAU

1. Quatre grandes missions recouvrant six domaines d'expertise

Établissement national de référence pour l'expertise technique relative à l'aménagement du territoire et aux infrastructures, le Cerema intervient dans les six domaines d'activités suivants :

- expertise et ingénierie territoriale ;

- bâtiment ;

- mobilités ;

- infrastructures de transport ;

- environnement et risques ;

- mer et littoral.

Sur le périmètre que recouvre ces six domaines d'expertise, le Cerema exerce quatre grandes missions :

- la production et la diffusion de référentiels techniques, de guides méthodologiques d'appui à la décision publique ou d'évaluation des politiques publiques ainsi que la contribution aux activités de mise à jour de la doctrine technique, de normalisation et de certification12(*) ;

- l'accompagnement des territoires face aux risques et aux défis climatiques à travers des prestations d'expertise technique, innovante et pluridisciplinaire destinées tant aux services déconcentrés de l'État qu'aux collectivités ;

- la capitalisation, la valorisation et la diffusion de connaissances13(*) tout particulièrement en matière d'aménagement du territoire, de mobilité et de transition écologique14(*) ;

- la conduite d'activités de recherches15(*) et d'innovation.

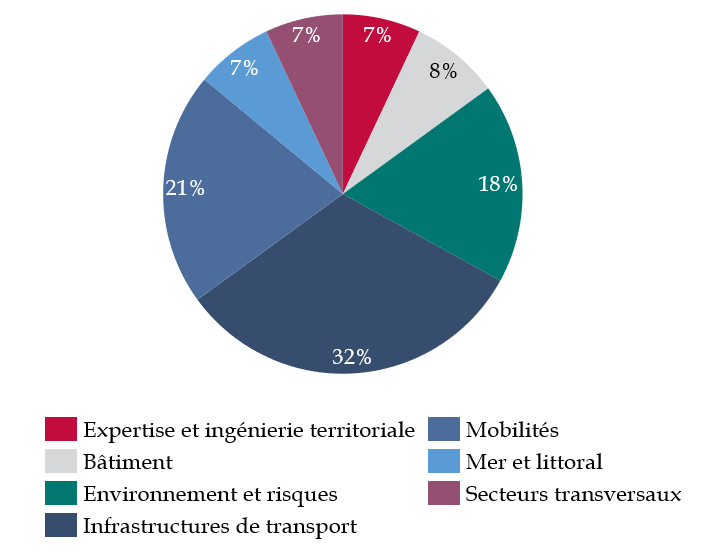

Le volume d'activité du Cerema reste encore aujourd'hui concentré sur ses domaines de compétences historiques, en particulier les infrastructures de transport et la mobilité pour plus de 50 %, même si des problématiques plus émergentes se développent de façon dynamique, à l'image de l'environnement et des risques.

Répartition de l'activité du Cerema entre ses domaines d'expertise en 2024

Source : commission des finances, d'après le projet stratégique 2025-2028 du Cerema

2. Une stratégie de recentrage sur l'expertise de « deuxième niveau »

Le Cerema poursuit depuis plusieurs années une clarification de son positionnement stratégique. Cette évolution a pris une dimension plus substantielle dans le cadre de la réforme structurelle qu'a conduit l'établissement à partir de 2019 et dans un contexte de réduction sensible de ses moyens humains et financiers. Plus largement, cette évolution stratégique s'inscrit également dans l'historique de la transformation de l'offre d'ingénierie territoriale publique depuis les lois de décentralisation.

La stratégie poursuivie par la direction du Cerema consiste à recentrer l'activité et les moyens de l'établissement sur des prestations d'expertise pointues, parfois qualifiées d'ingénierie de « deuxième niveau » plutôt que sur des interventions techniques plus opérationnelles qui relèvent de l'ingénierie de « premier niveau ».

La définition des ingénieries dites

de « premier niveau »

et de

« deuxième niveau »

L'ingénierie dite de « premier niveau » recouvre des interventions techniques ciblées, opérationnelles, relativement simples et rapides à mettre en oeuvre.

L'ingénierie de « deuxième niveau » recouvre quant à elle des prestations d'expertise plus stratégique, nécessitant de mobiliser des approches plus intégrées, souvent pluridisciplinaires et intervenant en amont de la conception de projets. Elle s'inscrit généralement dans le temps long et a notamment vocation à apporter un appui dans la conception de politiques publiques ou encore la prise de décision sur des enjeux substantiels d'aménagement du territoire ou de transition écologique.

Exemples de prestations d'ingénierie de « deuxième niveau » proposées par le Cerema :

- l'élaboration d'un schéma directeur de mobilité durable à l'échelle intercommunale ;

- une étude d'impact du recul du trait de côte sur les stratégies d'aménagement et de relocalisation ;

- une stratégie territoriale d'adaptation au changement climatique (climat, biodiversité, risques) ;

- un accompagnement à la mise en oeuvre d'un projet de territoire ou d'une stratégie bas carbone intégrée.

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses écrites du Cerema au questionnaire du rapporteur

Afin d'analyser cette évolution stratégique du positionnement du Cerema, il n'est pas inutile de se tourner vers le passé pour examiner l'historique de la transformation de l'offre d'ingénierie territoriale publique de proximité depuis la décentralisation.

Dans les années 1980, en matière d'ingénierie territoriale de « premier niveau », les collectivités pouvaient bénéficier de l'appui des services de l'État, plus particulièrement des directions départementales de l'équipement (DDE) et des directions départementales de l'agriculture et de la forêt (DDAF) à travers le dispositif d'assistance technique à la gestion communale (ATGC). À partir de 2001, cet appui a été mis en oeuvre dans le cadre du nouveau mécanisme de l'assistance technique pour raisons de solidarité et d'aménagement du territoire (Atesat). Inscrit dans une tendance, amorcée après les lois de décentralisation, à la réduction progressive des moyens et des effectifs de l'État consacrés à l'appui en ingénierie des collectivités, les capacités de l'Atesat ont été petit à petit réduites avant que le dispositif ne soit entièrement supprimé en 2014. Le principe défendu à l'époque était que l'appui en ingénierie de « premier niveau » qui était auparavant fourni aux communes par l'Atesat le soit désormais par les départements à travers des agences techniques départementales. En parallèle, les collectivités qui en avaient les moyens ont étoffé leurs services techniques ou développé des outils diversifiés (sociétés publiques locales, sociétés d'économie mixtes, conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, agences d'urbanisme, etc) ayant vocation à intervenir dans le domaine de l'ingénierie de proximité.

Alors qu'environ 70 agences techniques départementales (ATD) ont été créées aujourd'hui, l'accompagnement technique en ingénierie de proximité des petites communes apparaît comme très hétérogène sur le territoire16(*). Dans le même temps, plusieurs milliers de chargés de mission recrutés par de petites collectivités sont aujourd'hui largement co-financés par des subventions de l'État. Tandis que le système actuel ne semble pas donner satisfaction, de nombreux acteurs locaux regrettent encore l'appui qui était fourni par l'Atesat aux petites communes qui n'ont pas les moyens d'entretenir de services techniques consistants.

Dans leur rapport précité de 2021, le CGEDD et l'IGA observaient notamment que « ce mouvement général aura laissé dans la difficulté de nombreux territoires (dont les territoires ruraux notamment) ne disposant pas de ressources suffisantes pour faire face à leurs besoins ou pour être simplement en mesure de répondre et de pouvoir bénéficier des appels à projets et à manifestation d'intérêt, de plus en plus complexes et nombreux, qui structurent désormais la politique d'appui de l'État au bénéfice des territoires ».

C'est avec ce contexte historique sensible et chargé en toile de fond que le Cerema, lui-même confronté à une diminution importante de ses moyens, a entrepris de recentrer ses missions sur la dimension pour laquelle sa plus-value est la plus significative, à savoir l'expertise technique, et sur son coeur de cible, les collectivités dotées d'une taille critique leur permettant de disposer d'un service technique suffisamment étoffé. En effet, le positionnement stratégique du Cerema comme référent de « deuxième niveau », suppose qu'il puisse intervenir auprès d'équipes d'ingénierie de « premier niveau » dotées d'une compétence et d'une technicité suffisante.

Le directeur général du Cerema a notamment décrit cette problématique lors de son audition du 18 mars 2025 devant la commission d'enquête du Sénat sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État : « l'activité du Cerema repose avant tout sur l'apport d'une expertise. Notre rôle n'est pas d'intervenir sur des aspects de proximité. Pour garantir un échange constructif avec nos experts, une ingénierie territoriale minimale s'avère indispensable. C'est notamment ce qui pose difficulté dans les très petites communes. Lorsqu'une municipalité ne dispose que d'un secrétaire général de mairie présent un jour par semaine, l'intervention d'un expert du Cerema ne produit pas d'effet tangible. C'est pourquoi nous avons privilégié une approche fondée sur les intercommunalités. À partir de 10 000 à 15 000 habitants, une intercommunalité dispose généralement d'un embryon de service technique, permettant une collaboration efficace avec nos équipes ».

En toute hypothèse, et alors que l'Atesat mobilisait environ 4 000 équivalents temps plein (ETP) avant sa suppression, le Cerema, dans sa configuration actuelle, n'aurait pas les moyens de se substituer à ce dispositif en proposant systématiquement un service d'ingénierie de proximité pour le compte des petites communes qui n'en sont pas dotées et qui ne peuvent bénéficier de l'appui d'une ATD ou de leur établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Aussi réel soit-il, le Cerema n'est aujourd'hui clairement pas calibré pour répondre à ce besoin.

Les positionnements respectifs et l'articulation

des interventions du Cerema

et des agences techniques départementales

(ATD)

Le Cerema entretient des relations à la fois au niveau national et local avec les agences techniques départementales (ATD). Au niveau national, le Cerema est en contact avec l'association nationale des directrices et directeurs d'agences techniques départementales (ANDATD) avec laquelle le Cerema organise des webinaires d'informations sur des sujets techniques ou des programmes d'accompagnement. À l'échelle locale, des prises de contact ont été engagées afin de favoriser l'interconnaissance entre équipes et de mieux coordonner les interventions sur le terrain. Cette coordination permet de chaîner les actions : dans certains cas, le Cerema oriente certaines sollicitations vers les ATD lorsque leur intervention est plus adaptée, renforçant ainsi l'efficacité de la réponse technique apportée aux collectivités.

Par ailleurs, à la fin de l'année 2024, un groupe de travail associant des agents du Cerema et des ATD a été mis en place pour renforcer les coopérations entre les deux structures. Le Cerema et les ATD ont engagé une analyse conjointe de leurs activités. Cette démarche a permis d'identifier de manière plus précise leurs complémentarités. Il en ressort un constat partagé : une très forte synergie existe entre les deux structures, ouvrant la voie à un partenariat renforcé au bénéfice des territoires.

Les champs d'interventions thématiques techniques se recoupent largement de manière globale, même si localement la situation est plus nuancée en fonction des compétences et des services que l'ATD a choisi de développer.

Toutefois le positionnement de ces interventions est largement distinct. Le Cerema intervient dans des phases souvent amonts et stratégiques (par exemple pour conduire une démarche globale de résilience sur une commune). Les ATD vont apporter une aide très opérationnelle comme la maîtrise d'oeuvre, soit un mode d'intervention que le Cerema ne conduit pas et pour lequel son projet stratégique ne prévoit aucune orientation pour aller dans ce domaine. Dans certains champs d'activité l'ATD peut proposer des services complémentaires comme un appui administratif et juridique.

En matière de bénéficiaires, les ATD travaillent pour de petites collectivités et majoritairement de petites communes et communautés de communes. Le Cerema intervient pour un panel plus varié de collectivités, allant des régions aux départements, aux métropoles et grandes villes, aux intercommunalités. Le Cerema intervient pour de petites communes dans certaines situations mais de manière en fait très marginale. Ceci s'explique à la fois par son travail de développement méthodologique qui est généralement réalisé avec des partenaires d'une taille suffisante.

Source : réponses écrites du Cerema au questionnaire du rapporteur

Cependant, compte-tenu des « trous dans la raquette » actuels de l'offre d'ingénierie de « premier niveau » sur le territoire, plusieurs acteurs ont alerté le rapporteur sur les risques que certaines petites communes rurales n'aient plus accès à une ingénierie de base. À cet égard, a minima pendant une phase de transition, en dérogation de son repositionnement stratégique, il semble nécessaire que le Cerema continue de délivrer un appui de proximité à des communes rurales dépourvues de solutions d'ingénierie dans une période critique marquée par l'accélération des problématiques relatives à l'adaptation au changement climatique. Cependant, pour les raisons décrites supra, cette solution ne pourra être que temporaire, le Cerema ayant par la suite vocation à être remplacé par d'autres acteurs.

Dans leur rapport précité de 2021, le CGEDD et l'IGA soulignaient à ce titre que l'échelon des groupements de communes, à condition qu'ils atteignent une taille critique suffisante, estimée à au moins 50 000 habitants, devrait constituer la strate de référence pour mutualiser des services techniques d'ingénierie de proximité susceptibles de répondre aux besoins des petites communes rurales : « les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) devraient être l'échelon le plus pertinent pour mettre en place un socle d'ingénierie mutualisée. Les 1 254 EPCI n'ont pas tous la taille critique, en-deçà de 50 000 habitants (975 EPCI), pour disposer de cette ingénierie de premier niveau qui satisferait en particulier aux besoins des espaces ruraux. Il convient donc pour les pouvoirs publics d'encourager la consolidation de l'ingénierie territoriale ».

Les auteurs de ce même rapport précisaient que cette nécessaire consolidation progressive de l'ingénierie territoriale de proximité devrait permettre au Cerema de s'installer pleinement dans le rôle d'expert de « deuxième niveau » auquel il aspire et qui correspond désormais à ses compétences ainsi qu'aux moyens dont il dispose : « il conviendrait en premier lieu de favoriser la consolidation de l'ingénierie territoriale, afin de permettre à l'établissement public de se positionner clairement comme référent technique des ingénieries locales de premier niveau ».

Par ailleurs, alors que la lisibilité de l'offre d'ingénierie territoriale fait défaut aujourd'hui, l'un des moyens d'optimiser les capacités existantes serait de constituer une véritable cartographie des outils d'ingénierie de « premier niveau » disponibles au sein des départements, des EPCI ou d'autres structures locales.

* 12 En particulier dans les domaines de la mobilité, des ouvrages d'art, des équipements de la route, des chaussées et terrassements, de la géotechnique ou encore des systèmes de transports intelligents.

* 13 À travers la mise en ligne de données, diverses publications (ouvrages, guides techniques, essentiels, etc) souvent considérés comme des références par les acteurs intervenant dans les domaines concernés ou la réalisation de formations destinées aux collectivités, aux services de l'État comme au secteur privé (petits bureaux d'études notamment).

* 14 À ce titre, le Cerema collecte, produit et diffuse des données statistiques dans des domaines tels que l'environnement, le littoral, les mobilités, la sécurité routière, l'énergie, les transports, le logement ou encore la construction.

* 15 Le Cerema compte 12 équipes de recherche, 150 chercheurs statutaires et 50 doctorants.

* 16 À ce sujet, lors de son audition du 18 mars 2025 devant la commission d'enquête du Sénat sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État, le directeur général du Cerema déclarait : « les agences techniques départementales présentent une forte hétérogénéité. En Haute-Garonne, par exemple, l'agence technique départementale regroupe plus de cent agents et propose un large éventail de services aux collectivités. Toutefois, cette capacité varie fortement d'un département à l'autre : certaines agences techniques départementales disposent de moyens beaucoup plus réduits, tandis que d'autres n'existent tout simplement pas. Une autre difficulté, de nature plus politique, réside dans les relations entre les collectivités et les conseils départementaux. Par le passé, les maires pouvaient s'adresser directement à l'État, notamment via les directions départementales de l'équipement ou les directions départementales de l'agriculture, qui étaient perçues comme des interlocuteurs neutres. Aujourd'hui, certaines petites communes hésitent à solliciter leur conseil départemental, ce qui complexifie encore davantage l'accès à l'ingénierie territoriale ».