N° 846

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2024-2025

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 juillet 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur le

financement public

de la recherche

aéronautique civile,

Par MM. Jean-François RAPIN, Laurent SOMON et Thomas DOSSUS,

Sénateurs

(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.

L'ESSENTIEL

La construction aéronautique constitue l'un des secteurs industriels à forte valeur ajoutée dans lesquels la France dispose d'un instrument productif performant et compétitif qui lui procure une position centrale dans la production mondiale d'avions commerciaux.

Les grands groupes industriels aéronautiques ainsi que l'ensemble des sous-traitants de la chaîne de valeur (supply chain) sont actuellement en train d'investir massivement dans des projets de recherche et développement (R&D) pour préparer les évolutions à venir dans le secteur.

M. Jean-François Rapin, rapporteur spécial des crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur », et MM. Laurent Somon et Thomas Dossus, rapporteurs spéciaux des crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 », ont présenté le 9 juillet 2025 leur contrôle conjoint sur le soutien public à la recherche aéronautique civile.

I. LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION AÉRONAUTIQUE CONSTITUE UNE FILIÈRE TECHNOLOGIQUE À HAUTE VALEUR AJOUTÉE ENGAGÉE DANS UN PROCESSUS DE TRANSFORMATION POUR RESPECTER L'OBJECTIF DE NEUTRALITÉ CARBONE EN 2050

A. LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE A FIXÉ UNE TRAJECTOIRE DE DÉCARBONATION SECTORIELLE POUR ATTEINDRE LA CIBLE DE LONG TERME DE NEUTRALITÉ CARBONE ADOPTÉE À L'ÉCHELLE INTERNATIONALE

Le secteur du transport aérien représente 2 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) et 6 % des émissions sur le territoire français. Elles résultent de la forte intensité en carbone des carburants d'aviation actuellement utilisés et sont fortement concentrées dans les vols internationaux qui représentaient 81 % des émissions de l'aviation sur le territoire français en 20241(*).

À l'échelle mondiale, les États-membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ont adopté en octobre 2022 une cible de long terme (LTAG2(*)) de neutralité carbone du secteur aérien à l'horizon 2050.

Pour atteindre cette cible, la France et l'Union européenne ont mis en place plusieurs leviers normatifs ayant pour objectif de réduire les émissions du transport aérien. En premier lieu, les vols à l'intérieur de l'Espace économique européen (EEE) sont soumis depuis 2012 au système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (SEQE-UE « Aviation ») et seront affectés par la suppression en 2026 du mécanisme d'attribution de quotas gratuits. En second lieu, le règlement « RefuelEU Aviation »3(*) a prévu la mise en place à partir de l'exercice 2025 de mandats d'incorporation de carburants d'aviation durables (SAF4(*)) avec une trajectoire croissante qui atteindra 70 % d'incorporation minimale de SAF à partir de 2050.

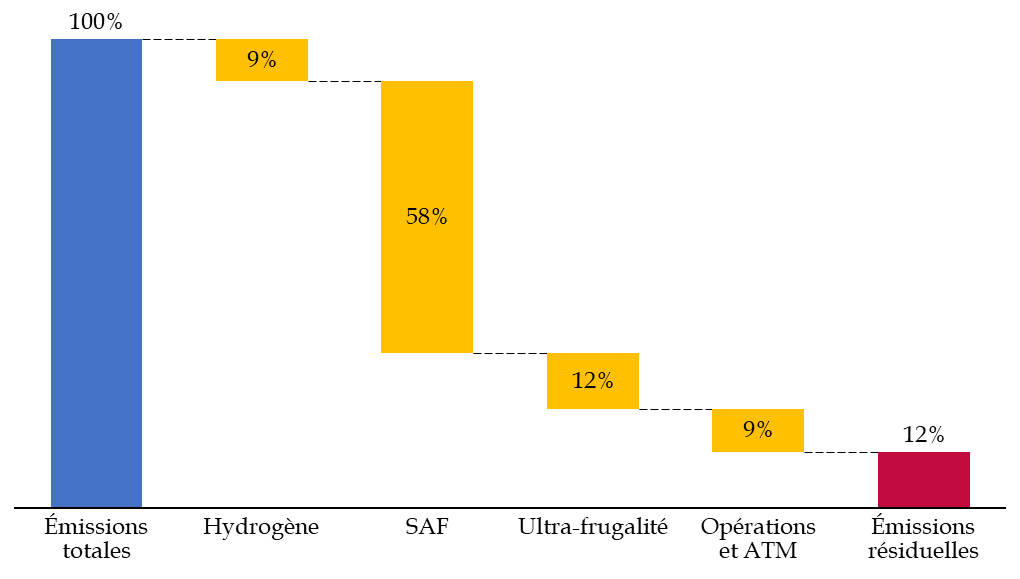

Parallèlement à la mise en place de ces leviers normatifs, les acteurs industriels de la filière aéronautique ont identifié quatre leviers technologiques de décarbonation de l'aérien.

Les deux premiers leviers technologiques reposent sur l'adoption d'une énergie primaire moins carbonée en alimentant les aéronefs soit grâce à l'hydrogène (H2) soit grâce à des carburants d'aviation durables (SAF), produit à partir de biomasse (bio-SAF) ou d'hydrogène décarboné et de dioxyde de carbone capté dans l'atmosphère (e-SAF).

Les deux autres leviers reposent sur l'amélioration de l'efficacité énergétique des trajets soit grâce au perfectionnement des aéronefs, notamment en réduisant leur masse ou en améliorant le rendement des moteurs (ultra-frugalité), soit grâce à la rationalisation de la gestion du trafic aérien (ATM5(*)).

Trajectoire technologique de décarbonation du transport aérien

(en pourcentage)

Note de lecture : données du scénario « Accélération » de la feuille de route de décarbonation de l'aérien (mars 2023)

Source : commission des finances, d'après les données de la DGAC

L'État et la filière aéronautique ont adopté, en mars 2023, une trajectoire concertée inscrite dans la feuille de route de décarbonation de l'aérien6(*). Elle prévoit de réduire de 88 % les émissions du secteur pour les vols internationaux au départ de la France à horizon 2050. Aujourd'hui, il nous a été impossible d'évaluer la crédibilité de la feuille de route de production et d'incorporation de ces sources d'énergie décarbonée.

Les émissions résiduelles pourront être compensées, en vue d'atteindre la cible de neutralité carbone, en ayant recours à des mécanismes de « crédits carbone » sur le modèle des dispositifs existants à l'échelle internationale (Corsia7(*)) et française8(*).

B. LA PRÉPARATION DU FUTUR PROGRAMME D'AÉRONEF COURT ET MOYEN COURRIER (SMR) ULTRA-FRUGAL CONSTITUE UN IMPÉRATIF IMPÉRIEUX POUR PRÉSERVER LA PROSPÉRITÉ DE L'INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE FRANÇAISE

La filière aéronautique française constitue une filière industrielle de haute technologie qui contribue positivement et de manière substantielle à la balance commerciale nationale. La filière dans son ensemble correspond en 2024 à un chiffre d'affaires total de 77,7 milliards d'euros dont les deux tiers résultent de ventes à l'export.

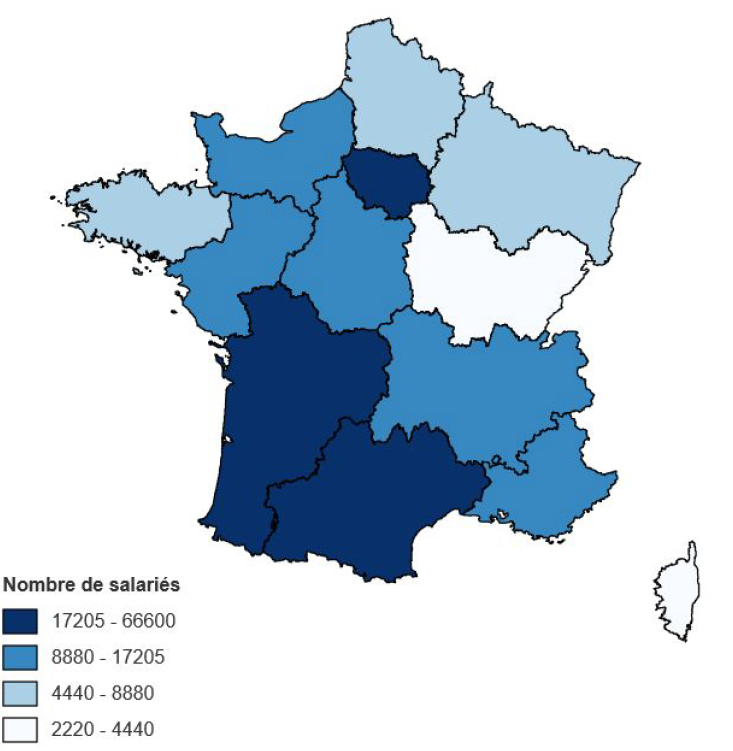

Ce secteur industriel représente par surcroît 222 000 emplois en 2024, dont 46 % de cadres et ingénieurs, répartis sur l'ensemble du territoire avec une concentration dans les régions Île-de-France et Occitanie.

Répartition géographique des emplois de la filière aéronautique et spatiale

(en nombre de salariés et en 2024)

Source : commission des finances, d'après les données du Gifas

La seconde moitié de la décennie 2020 et la première moitié de la décennie 2030 sera marquée pour les grands intégrateurs de la filière et pour leurs sous-traitants par la mise en oeuvre de la trajectoire de décarbonation de l'aérien, qui prévoit notamment la mise en service au milieu de la décennie 2030 du futur avion court et moyen-courrier ultra-frugal (SMR9(*) ultra-frugal).

Au regard de la place occupée actuellement par la « famille A320 » - qui représente 79 % des livraisons d'avions commerciaux du groupe Airbus en 2024 - dans la filière aéronautique, la préparation du programme du futur SMR ultra-frugal est une priorité absolue qui donne un caractère urgent et incompressible aux importants investissements privés en recherche et développement (R&D) mis en oeuvre par les entreprises de ce secteur.

II. LA CONSOLIDATION DU SOUTIEN PUBLIC À L'INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE CONSTITUE UN LEVIER POUR PRÉSERVER LA POSITION ÉMINENTE DE LA FRANCE ET DE L'EUROPE DANS CE SECTEUR STRATÉGIQUE

A. LES POUVOIRS PUBLICS ONT SOUS-EXÉCUTÉ EN 2024 ET EN 2025 LA CIBLE DE 300 MILLIONS D'EUROS DE SOUTIEN PUBLIC À LA RECHERCHE AÉRONAUTIQUE CIVILE

La construction aéronautique constitue une filière industrielle structurée qui dialogue avec les pouvoirs publics au sein du Conseil pour la recherche aéronautique (Corac) lequel réunit les administrations compétentes, les intégrateurs et les sous-traitants du secteur.

Le dialogue au sein du Corac permet aux industriels de suivre une feuille de route technologique partagée et à l'administration de limiter le risque de dispersion du soutien public.

Ce dialogue structuré est un levier majeur de cohérence et de synchronisation des projets de recherche menés au sein de la filière grâce à l'établissement d'un « Masterplan », c'est-à-dire d'une feuille de route technologique partagée au sein du Corac.

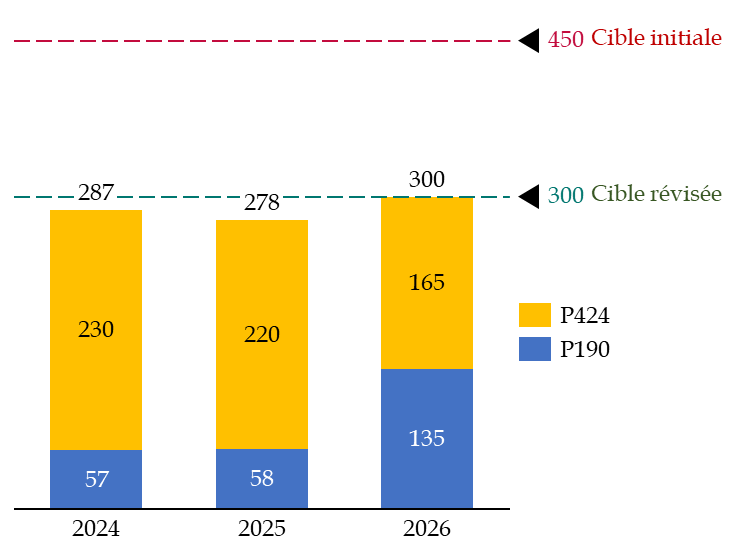

Aides publiques à la recherche aéronautique civile (guichet Corac)

(en millions d'euros et en AE)

Source : commission des finances

En cohérence avec les priorités du Masterplan 2020-2029, l'État et la filière ont estimé le soutien public nécessaire à l'atteinte des objectifs technologiques à 450 millions d'euros par an entre 2024 et 2027. Cette cible annuelle a été ramenée à 300 millions d'euros en juin 2023.

Les aides aux projets de recherche industrielle de la filière sont octroyées de gré à gré à travers le « guichet Corac », géré de manière autonome par la DGAC en tenant compte de la cohérence des projets soutenus avec le Masterplan du Corac. Le financement de ces aides repose actuellement sur un schéma de financement multicanal inutilement complexe que les rapporteurs proposent de simplifier.

Depuis l'exercice 2024, la cible de 300 millions d'euros de soutien public annuel est sous-exécutée à hauteur de 18 millions d'euros en moyenne, soit 6 % de la cible. Ce sous-calibrage des aides publiques à la recherche aéronautique civile a des conséquences directes en matière de préparation des acteurs de la filière au programme prioritaire du futur SMR ultra-frugal et en matière d'éviction des projets de recherche sans lien avec ce programme, notamment dans le domaine des technologies liées à l'hydrogène et du développement d'une nouvelle génération d'hélicoptères.

B. LE CARACTÈRE STRATÉGIQUE DE LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE POUR L'INDUSTRIE EUROPÉENNE DOIT ÊTRE RÉAFFIRMÉ DANS LE CADRE DE LA PRÉPARATION DU PROCHAIN CADRE FINANCIER PLURIANNUEL (CFP)

Les aides françaises à la recherche aéronautique civile sont complétées à l'échelle de l'Union européenne par le programme « Clean Aviation », qui cible d'autres projets de recherche de manière complémentaire aux guichets nationaux. Il est financé à hauteur de 2,4 milliards d'euros par le budget de l'Union européenne pour la période 2021-2027.

L'omission de la filière aéronautique dans la « Boussole de compétitivité » de janvier 2025 est incompréhensible au regard du caractère stratégique de cette industrie pour l'Union européenne.

Alors que le programme « Clean Aviation » prendra fin en 2027 et dans le contexte des négociations actuelles sur le futur cadre financier pluriannuel (CFP) qui entrera en vigueur à partir de 2028, le maintien d'un instrument spécifique dédié au soutien à la recherche aéronautique civile doit constituer une priorité pour les autorités françaises. Le caractère stratégique de la filière aéronautique doit ainsi être réaffirmée à l'occasion des investissements massifs réalisés au service de sa décarbonation.

|

Le programme « Clean Aviation »

représente |

Le taux de retour de la France atteint |

Ce qui fait de la France le |

|

réparti sur sept ans |

des aides publiques octroyées |

pays de l'UE à bénéficier des aides du programme |

* 1 Données DGAC, calculateur « Tarmaac ».

* 2 Long-term aspirational goal.

* 3 Règlement (UE) 2023/2405 du 18 octobre 2023.

* 4 Sustainable Aviation Fuels.

* 5 Air Traffic Management.

* 6 Feuille de route de décarbonation de l'aérien (article 301 - Loi « climat et résilience »), mars 2023.

* 7 Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (Corsia).

* 8 Article 147 de la loi « climat et résilience » du 22 août 2021.

* 9 Short and Medium Range (SMR).