B. LES AIDES PUBLIQUES À LA RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE SONT SOUS-CALIBRÉES DEPUIS L'EXERCICE 2024 EN DÉPIT D'UN CONTEXTE DE CONCURRENCE INTERNATIONALE AIGUË

1. Les aides publiques à la recherche et développement de la filière aéronautique, pilotées avec le soutien du Corac, sont dispersées entre trois programmes budgétaires distincts

La politique de soutien à la recherche et développement (R&D) dans le secteur aéronautique relève, sur le plan administratif, de la responsabilité de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) depuis 1976. Si la DGAC s'appuie depuis 2008 sur une instance de dialogue avec les acteurs de la filière, le Conseil pour la recherche aéronautique civile (Corac), elle demeure responsable de la conception et de la mise en oeuvre de la politique de soutien à la recherche et développement de l'industrie aéronautique48(*). Le Corac ne constitue pas à cet égard une instance de sélection des projets ni de détermination des montants d'aide attribués. Il fonctionne comme conseil de la DGAC dans la mise en oeuvre de la politique de soutien à la R&D de la filière aéronautique et il ne dispose ni de la personnalité morale ni d'une structure administrative autonome49(*).

Créé en juillet 2008 dans le cadre du « Grenelle de l'environnement » organisé par le ministre chargé de l'environnement, le Corac a pour objet de réunir au sein d'une instance de concertation l'ensemble des acteurs de la filière du transport aérien. Il permet de recueillir le point de vue des grands intégrateurs de la filière (Airbus, Dassault, Safran, Thales), du Groupement des industries françaises et aéronautiques et spatiales (Gifas), des petits et moyennes entreprises (PME) de la filière représentées par le comité Aéro-PME, des équipementiers représentées par le groupe des équipementiers aéronautiques, de défense et spatiaux (GEADS), des administrations chargées de la politique industrielle trans-sectorielle (DGE), de la politique industrielle de défense (DGA), de la politique de recherche publique (DGRI), des opérateurs aéroportuaires (ADP, UAF) et des compagnies aériennes (Air France-KLM, Fnam). Pour assurer un dialogue constant entre ces différents acteurs de la filière et garantir la cohérence de la politique de soutien à la R&D avec l'évolution de la situation de la filière, le Corac se réunit chaque mois dans un format de « comité de pilotage » (Copil) qui réunit vingt-deux entités. Parallèlement à ce suivi mensuel de l'évolution de la filière, le Corac organise également une à deux fois par an une réunion plénière ou « Corac ministériel » co-présidé par les ministres chargés du transport et de l'industrie qui permet de fixer les grandes orientations de la politique de soutien à la R&D aéronautique.

Le Corac, qui exerce une fonction de conseil auprès de la DGAC, a pour principale fonction d'établir une feuille de route partagée par l'ensemble de la filière qui fixe des objectifs technologiques et des échéances associées pertinentes au regard des futurs programmes d'aéronefs programmés par les avionneurs de la filière. Cette feuille de route partagée fait l'objet d'un suivi en continu et d'une actualisation si nécessaire dans le cadre des travaux du Corac. Elle constitue un levier pour permettre la synchronisation des efforts de recherche entre les entreprises de la filière et leur cohérence, pour éviter le risque de dispersion des dépenses de R&D des acteurs publics et privés. Par surcroît, l'identification d'une feuille de route claire des domaines de recherche dans lesquels les industriels disposent d'un dispositif de soutien national permet également d'assurer la complémentarité de ces domaines avec les dispositifs de soutien existant à l'échelle de l'Union européenne.

Sur le plan administratif, les aides du budget de l'État à la recherche et développement (R&D) dans la filière aéronautique sont unifiées au sein d'un « guichet unique » géré par la DGAC avec le soutien du Corac. À la différence d'autres dispositifs publics de soutien à l'innovation, le « guichet Corac » de la DGAC ne repose pas sur des procédures d'appel à projets (AAP) mais sur des attributions d'aide en gré à gré. En effet, le dialogue permanent entre les acteurs de la filière au sein du Corac a également pour objet de favoriser une synchronisation entre les demandes d'aide déposées par les industriels tenant compte de la maturité du projet de recherche et développement (R&D) et de sa cohérence avec la feuille de route technologique de la filière.

En pratique, la DGAC établit une programmation annuelle des aides à attribuer dans le cadre du « guichet Corac » et sélectionne les projets dans un processus de gré à gré tenant compte de son dialogue avec l'ensemble de la filière dans le cadre du Corac. La décision d'attribution de l'aide aux porteurs de projets est formalisée par l'adoption d'une convention entre la DGAC et le porteur de projet qui fixe le montant maximum de l'aide et les conditions associées, c'est-à-dire les jalons techniques à atteindre pour recevoir l'aide attribuée. Les versements effectifs de l'aide, concrètement des acomptes et du solde final, sont opérés par la DGAC sous réserve de la réception des justificatifs prévus par la convention.

a) Le programme 190 « Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables », support de droit commun des aides à la filière aéronautique, ne représente que 20 % des aides attribuées en 2024 à travers le guichet Corac

Le programme budgétaire n° 190 « Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durable », rattaché à la mission « Recherche et enseignement supérieur » et placé sous la responsabilité du commissaire général au développement durable, a pour objet de financer la politique publique de soutien à la recherche dans les domaines de l'énergie, du transport et de la construction, des risques et de l'aéronautique civile. Il constitue à ce titre le programme budgétaire de droit commun pour financer les aides à la recherche et développement dans le secteur aéronautique octroyées à travers le guichet Corac.

En pratique, les crédits dédiés à la recherche aéronautique civile au sein du programme 190 sont retracés dans le budget opérationnel de programme (BOP) « recherche aéronautique » piloté par la direction générale de l'aviation civile. Ce budget opérationnel de programme est subdivisé en plusieurs enveloppes budgétaires correspondant soit au versement de subventions pour les projets de recherche en amont, c'est-à-dire présentant un niveau de maturité inférieur au niveau TRL650(*), soit au versement d'avances remboursables pour les projets suffisamment matures, l'aide étant dans cette hypothèse assimilable à une forme de prêt accordé par l'État pour permettre aux industriels de faire porter à l'État une partie des risques liés à la phase de mise en service d'une innovation. L'absence de programme d'avion d'ampleur actuellement en phase d'entrée en service imminente rend marginal les aides versées sous forme d'avance remboursables dans la période récente.

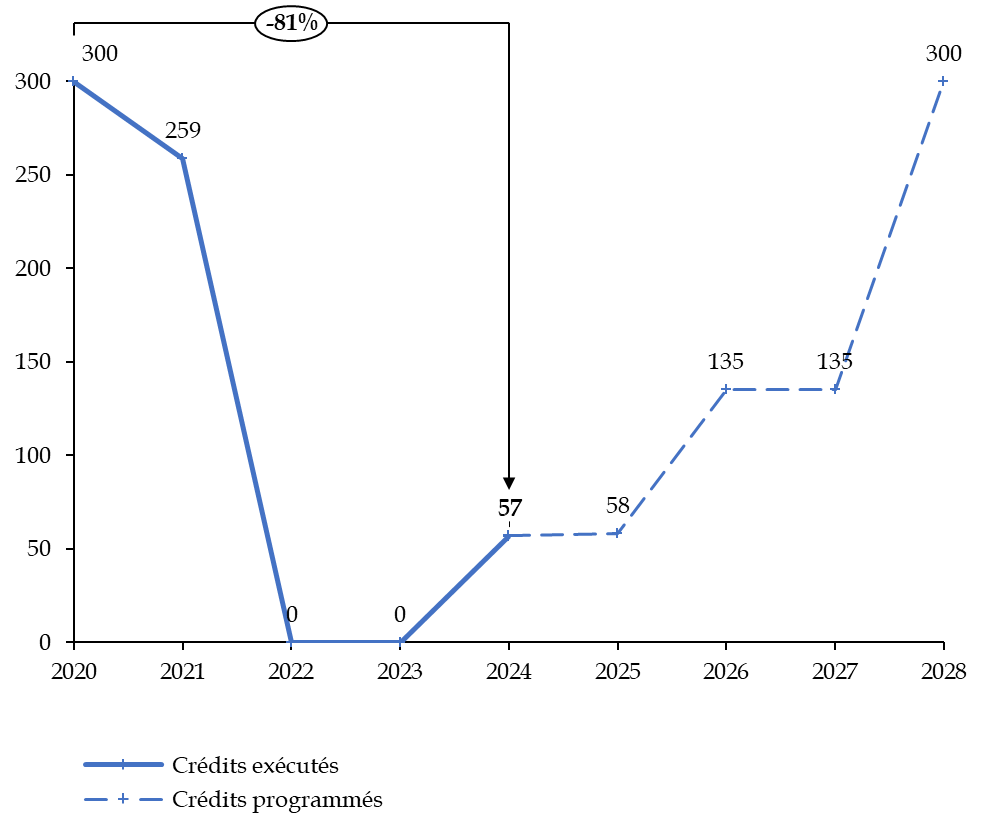

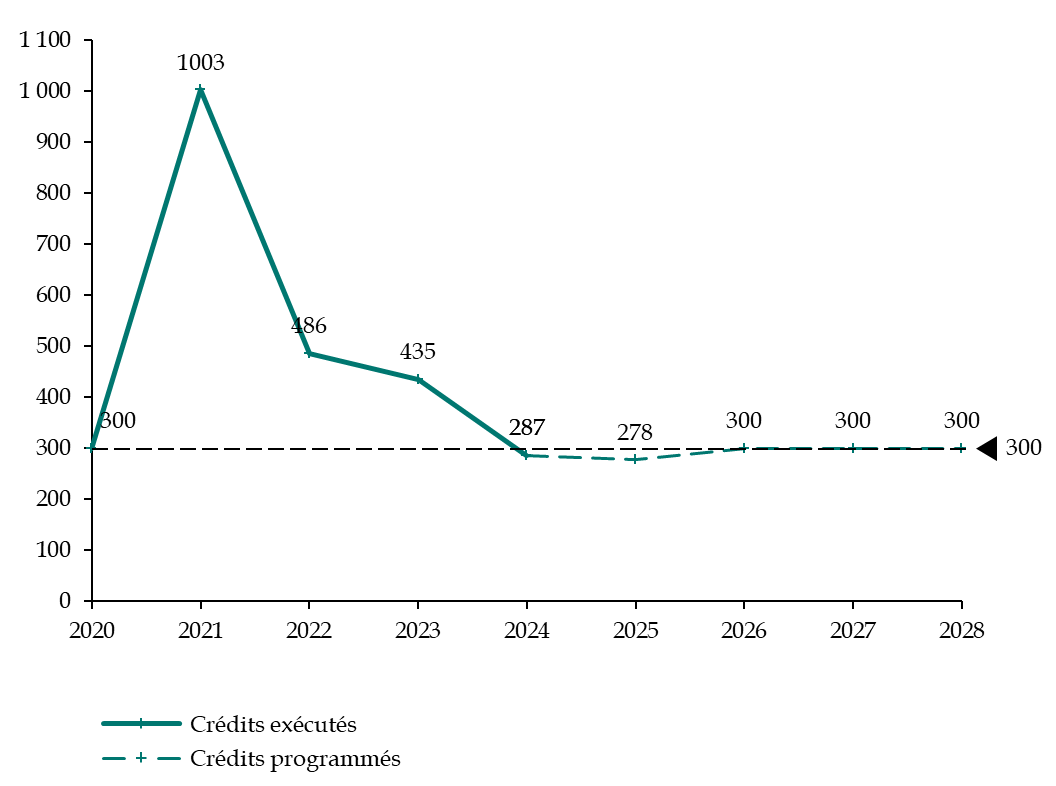

Trajectoire de financement des aides du guichet Corac par le programme 190

(en millions d'euros et en AE)

Source : commission des finances, d'après les données de la DGAC

Note de lecture : La programmation des crédits au-delà de 2025 correspond à la trajectoire prévisionnelle transmise par la DGAC.

La trajectoire de financement des aides du guichet Corac par le programme 190 illustre le manque de cohérence dans le choix des instruments budgétaires de soutien à la recherche et développement de la filière aéronautique.

Pour l'exercice 2020 le programme 190 représentait l'intégralité des aides octroyées à travers le guichet Corac, en combinant une enveloppe initialement programmée de 135 millions d'euros en autorisations d'engagement (AE) soit 45 % des crédits du guichet Corac et une enveloppe additionnelle de 165 millions d'euros, soit 55 % des aides, ouverte dans le cadre du plan « France Relance » par la loi de finance rectificative du 30 juillet 2020 (LFR3 2020)51(*), avant la création de la mission « Plan de relance ».

Pour l'exercice 2024, le programme 190 ne représente plus que 20 % des aides octroyées dans l'année soit 57 millions d'euros.

Les rapporteurs relèvent que la situation actuelle fragilise la crédibilité du soutien public apporté à la recherche industrielle dans le secteur aéronautique : d'une part l'enveloppe budgétaire de droit commun représente seulement un cinquième du budget total, le reste étant abondé par des crédits ayant un caractère exceptionnel, et d'autre part le respect de la trajectoire de soutien suppose une hausse de 77 millions d'euros des crédits du BOP « Recherche aéronautique » entre les exercices 2025 et 2026.

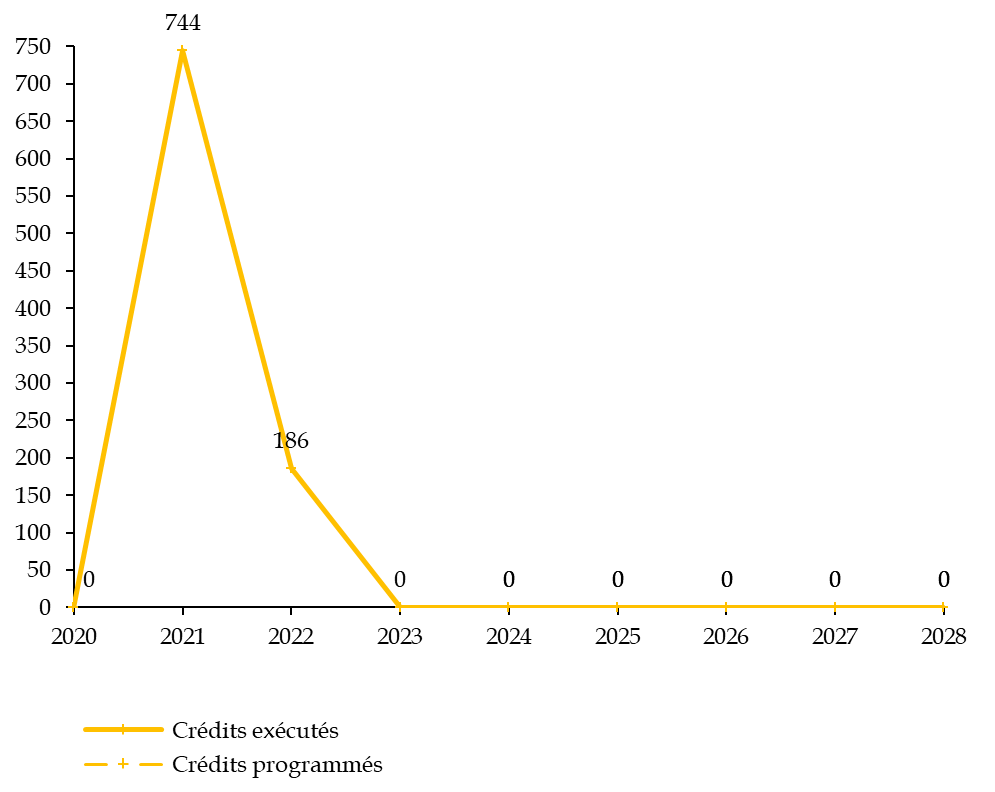

b) Le programme 362 « Écologie » de la mission « Plan de relance » a constitué un support budgétaire temporaire correspondant aux aides exceptionnelles versées à la filière aéronautique à travers le guichet Corac en 2021 et 2022

Pour poursuivre le déploiement du plan « France Relance » lancé en septembre 2020 et d'un montant total de 100 milliards d'euros, la loi de finances initiale pour 202152(*) a créé une nouvelle mission au sein du budget général, la mission « Plan de relance ». Cette mission, structurée en trois programmes, a pour objet de retracer les financements associés aux dispositifs créés ou abondés dans le cadre du plan « France Relance ». Le programme 362 « Écologie » a été mobilisé à ce titre pour abonder le guichet Corac à hauteur de 930 millions d'euros en autorisations d'engagement (AE) en deux ans répartis entre 744 millions d'euros en 2021 et 186 millions d'euros en 2022.

Le schéma budgétaire global retenu par le Gouvernement pour la mise en oeuvre du plan « France Relance », qui correspond à la création artificielle de programmes budgétaires sans autre vocation que d'alimenter des politiques publiques financées par d'autres programmes du budget général de l'État, a fait l'objet de critiques constantes de la part de la commission des finances du Sénat et de son rapporteur général au regard de la confusion résultant de la création de la mission « Plan de relance ». Les rapporteurs rejoignent les constats formulés antérieurement par le rapporteur général de la commission des finances qui a eu l'occasion de dénoncer un « contournement de l'autorisation parlementaire » et une « opacité budgétaire préjudiciable au contrôle parlementaire »53(*).

Dans le cas particulier du soutien à la recherche et développement de l'industrie aéronautique, la mobilisation du programme 362 illustre parfaitement le risque d'illisibilité dénoncé par la commission des finances, ce programme ayant eu pour seul objet de retracer dans une mission distincte au moment des débats parlementaires sur le budget des crédits étant par la suite transférés vers le programme 190 et exécutés sur ce programme en gestion.

En pratique, le programme 362 a eu pour unique effet de réduire « visuellement » la hausse des crédits disponibles sur le programme 190 en 2021 et 2022, la gestion des aides par la DGAC à travers le guichet Corac n'étant pas affectée par ce circuit budgétaire.

Trajectoire de financement des aides du guichet Corac par le programme 362

(en millions d'euros et en AE)

Source : commission des finances, d'après la documentation budgétaire

Le financement du guichet Corac par le programme 362 a permis à ce titre d'apporter un complément de financement ponctuel substantiel pendant les deux années ayant suivi immédiatement le déclenchement de la crise économique et sanitaire de 2020. Pour autant, si ce complément d'aide a permis aux industriels de préserver les emplois dans le domaine de la recherche et développement en dépit de la perturbation de leur activité représentée par la crise sanitaire, cette enveloppe complémentaire a eu pour conséquence incidente une réduction des crédits conventionnels du programme 190 dédiés à la recherche aéronautique qui ont été entièrement neutralisés en 2022 et 2023 et dont le niveau de 2024 est inférieur de 81 % à leur niveau de 2019.

c) Le programme 424 « Financement des investissements stratégiques », par lequel transite les aides du plan France 2030, alimente le guichet Corac, géré par la direction générale de l'aviation civile, en contradiction avec les principes de fonctionnement des investissements d'avenir

Le plan France 2030, lancé le 12 octobre 2021 et qui intègre les investissements du quatrième volet du programme d'investissement d'avenir (PIA 4), constitue un plan d'investissement public de grande ampleur d'un montant pluriannuel total de 54 milliards d'euros. Il a pour objectifs principaux le rehaussement de la croissance potentielle et la décarbonation de l'appareil productif français. Conformément aux principes applicables aux investissements d'avenir depuis le lancement du premier volet du programme d'investissement d'avenir (PIA 1) par la loi de finances rectificative du 9 mars 201054(*), le plan France 2030 a pour vocation de financer des projets de transformation ayant un caractère additionnel et distinct des activités relevant de la gestion courante de l'administration.

Le caractère additionnel et distinct de l'administration courante des projets financés par le plan France 2030 se traduit par une architecture de pilotage et de déploiement spécifique, extérieure aux services administratifs des différents départements ministériels. Cette architecture de pilotage repose :

- d'une part sur la centralisation des informations relatives au déploiement du plan par un service dédié, le secrétariat général pour l'investissement (SGPI), rattaché aux services du Premier ministre ;

- d'autre part sur une gestion décentralisée des aides du plan qui mobilise quatre opérateurs principaux, à savoir l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), l'Agence nationale de la recherche (ANR), la Banque publique d'investissement (Bpifrance) et la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

À la différence des dépenses d'administration courante, les aides du plan France 2030 sont octroyées puis décaissées selon une procédure ad hoc qui implique à la fois un opérateur chargé de la gestion opérationnelle du guichet d'aide concerné55(*), un comité de pilotage ministériel opérationnel (CPMO) thématique chargé d'examiner les projets retenus par l'opérateur à l'issue de la phase d'instruction ainsi enfin que les services du SGPI qui prépare la décision finale d'octroi qui est prise directement par le Premier ministre. Cette « comitologie » propre au déploiement du plan France 2030 a pour vocation de garantir la sélectivité des aides et d'assurer leur cohérence avec la stratégie interministérielle dans le secteur concerné.

Dans le cadre du plan France 2030, l'enveloppe pluriannuelle de 54 milliards d'euros est répartie en dix-sept sous-enveloppes qui correspondent à dix objectifs et sept leviers identifiés comme les verticales prioritaires d'investissement. Une des sous-enveloppes du plan, celle de l'objectif n° 4 « Avion bas-carbone », est dédiée au financement de la recherche aéronautique civile. Alors que son montant initial était de 800 millions d'euros, il a été réabondé de 660 millions d'euros porté à 1 460 millions d'euros lors de la reprogrammation des aides du plan effectuées en octobre 2023. Une nouvelle reprogrammation réalisée le 1er avril 2025 a porté le montant total de cette sous-enveloppe à 1 515 millions d'euros en ajoutant un complément de financement à hauteur de 55 millions d'euros pour l'exercice 2025.

Les rapporteurs relèvent que si l'objectif n° 4 ne se limite pas au financement des aides du guichet Corac56(*), l'abondement du guichet Corac constitue la finalité principale de l'objectif n° 4 et représente 1,5 milliards d'euros, soit 92 % de la sous-enveloppe totale dédiée à l'avion bas-carbone.

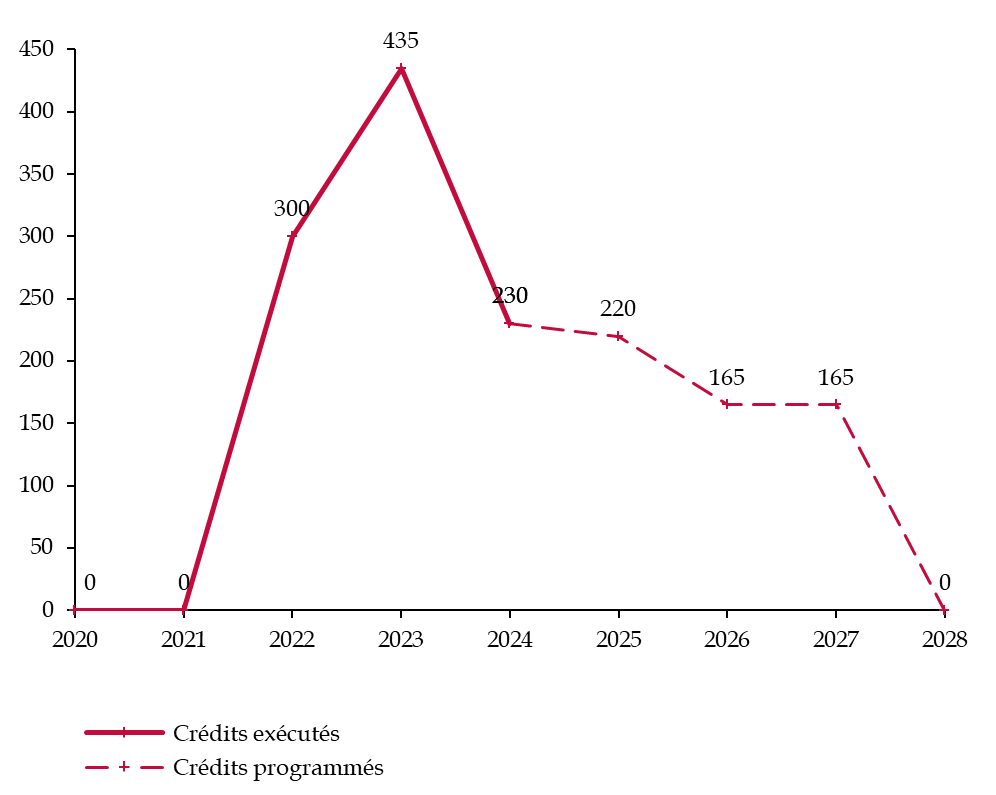

Trajectoire de financement des aides du guichet Corac par le programme 424

(en millions d'euros et en AE)

Source : commission des finances, d'après les données du SGPI

Les rapporteurs relèvent que la chronique du financement du guichet Corac par les crédits du programme 424 illustre le fait que la sous-enveloppe de l'objectif n° 4 « Avion bas-carbone » a été mobilisée en substitution des crédits conventionnels du programme 190 puis pour compenser la fin du plan « France Relance » dans un second temps. En effet, le plan France 2030 a commencé à financer le guichet Corac pendant l'exercice 2022, pendant lequel les crédits conventionnels du programme 190 avait été neutralisés, et à partir de 2023 il prend le relai du programme 362 sur lequel aucune nouvelle autorisation d'engagement (AE) n'a été ouverte pour les aides à la recherche aéronautique civile à partir de la fin de l'exercice 2022.

Les rapporteurs relèvent que le circuit de double abondement du guichet Corac par des crédits conventionnels du programme 190 et par des crédits exceptionnels du programme 424 constitue un artifice illégitime qui rigidifie et complexifie inutilement la gestion des aides à la recherche aéronautique civile distribuées à travers le guichet Corac. Si la signature d'une convention de délégation de gestion entre le SGPI et la DGAC57(*) permet de confier à cette dernière la responsabilité de l'exécution de l'ensemble des crédits finançant le guichet Corac, indépendamment de leur circuit budgétaire de financement, le double abondement budgétaire de ce dispositif nuit à la fois à la simplicité de gestion de ce guichet et à la lisibilité de la politique de soutien public à la recherche aéronautique civile.

En premier lieu, les rapporteurs relèvent que la situation actuelle voit se combiner deux régimes de suivi administratif et de reddition de compte dont la superposition se traduit par une bureaucratisation des aides sans valeur ajoutée pour les objectifs poursuivis par cette politique publique. À ce titre la DGAC est tenue, en qualité de gestionnaire unitaire du guichet Corac, de rendre des comptes non seulement directement à son ministre de tutelle et à la représentation nationale à travers les instruments conventionnels de suivi de la performance du programme 190, mais également indirectement auprès du SGPI qui dispose de ses propres instruments de suivi du déploiement des aides du plan France 2030.

Les rapporteurs relèvent également, en rejoignant un constat fait lors de plusieurs auditions menées dans le cadre de ce contrôle budgétaire, que la connaissance fine de la filière aéronautique dont dispose la DGAC et sa capacité autonome d'analyse et de choix des projets soutenus à travers le guichet Corac dont elle assure la gestion ont pour effet de rendre artificielle, voire superfétatoire, l'application de la comitologie du plan France 2030 en impliquant notamment le CPMO « Transports » pour superviser l'octroi d'aides par la DGAC.

En second lieu, les rapporteurs relèvent qu'alors même que le guichet Corac est géré de manière unitaire par la DGAC, qui poursuit les mêmes objectifs et adoptent les mêmes critères de sélection indépendamment du circuit budgétaire concerné, les crédits mis à la disposition de la DGAC pour abonder le guichet ne sont pas fongibles. Par conséquent, chaque aide attribuée par le guichet Corac doit être artificiellement catégorisée comme relevant soit du programme 190 soit du programme 424. Cette catégorisation artificielle rigidifie le cadre de gestion du guichet et se traduit par des retards qui auraient pu être évités comme dans le cadre de la fin de gestion de l'exercice 2024 qui a donné lieu à des reports de versements pour des aides du programme 424 sur lequel aucun crédit de paiement n'était disponible alors même que des crédits de paiements étaient disponibles et n'ont pas été mobilisés sur le programme 190.

2. Le sous-calibrage des aides à la recherche et développement aéronautique depuis 2024 risque de fragiliser la filière au regard de la pression concurrentielle internationale

a) La cible de soutien annuel à la recherche et développement aéronautique civile, qui a été ramenée à 300 millions en 2023, est sous-exécutée depuis 2024

Concomitamment à l'élaboration de la trajectoire de décarbonation58(*) de décembre 2021 puis de la feuille de route de décarbonation de l'aérien59(*) en mars 2023, les industriels réunis au sein du Corac ont établi en mai 2020 une feuille de route technologique, ou « Master plan 2020-2029 », qui fixe les grandes orientations de la filière en matière de recherche et technologie (R&T) et qui identifie à la fois les objectifs et les verrous technologiques à lever pour les atteindre. Les cibles technologiques retenues dans cette feuille de route rejoignent les quatre leviers de décarbonation décrits dans la feuille de route de décarbonation (H2, SAF, ultra-frugalité, opérations et ATM). Le Master plan 2020-2029 a été mis à jour par la filière en mai 2023 sans rupture majeure relative aux options technologiques retenues.

La feuille de route de décarbonation de l'aérien s'appuie sur une première estimation des investissements en recherche et technologie (R&T) de la filière à hauteur de 10 milliards d'euros en dix ans. Plus particulièrement, entre 2024 et 2029, le besoin total d'investissements annuels en R&T est estimé à 900 millions d'euros par an.

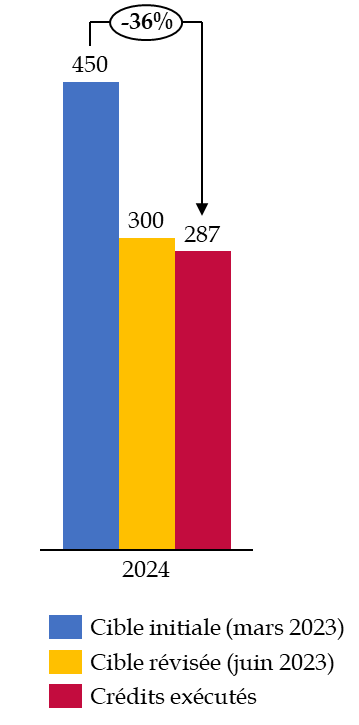

Cette feuille de route conjointe, préparée avec le soutien technique de la DGAC et adoptée avec le soutien politique du Gouvernement, fixe expressément une cible financière de soutien à la filière pour ses activités de recherche et développement civile à hauteur de 450 millions d'euros par an jusqu'en 202960(*), ce qui correspond à un taux de soutien de l'État à hauteur de 50 % au regard de la première estimation des investissements en R&T des industriels de 900 millions d'euros par an entre 2024 et 2029.

Cette cible initiale de 450 millions d'euros par an de soutien public à la recherche aéronautique civile a été révisée dès 2023, au regard du contexte budgétaire contraint. Symétriquement, les rapporteurs relèvent que les estimations d'investissements en R&T des industriels ont été revues à la hausse par les entreprises de la filière et qu'elles atteignent, au regard de l'analyse des plans à moyen terme (PMT) des entreprises, un montant annuel estimé à 2 118 millions d'euros d'investissements en moyenne entre 2024 et 2027. En tenant compte de ce niveau d'investissement, le taux de soutien de l'État atteint 21 % avec la cible initiale de 450 millions d'euros d'aides par an et 14 % avec la cible révisée de 300 millions d'euros.

La cible révisée, annoncée par le Président de la République le 16 juin 2023 à l'occasion d'un discours prononcé à la 54e édition du salon du Bourget, a été fixée à 300 millions d'euros de soutien public à la recherche aéronautique civile entre 2024 et 203061(*). Elle a été consacrée par le Premier ministre à l'occasion d'une réunion interministérielle le 11 juillet 202362(*) qui a confirmé la cible révisée de 300 millions d'euros de soutien annuel entre 2024 et 2027 et fixé une trajectoire de répartition du soutien entre le programme 190 et le programme 424.

En dépit de l'engagement du Président de la République et du Premier ministre, la trajectoire révisée de soutien annuel à la recherche aéronautique civile à hauteur de 300 millions d'euros entre 2024 et 2027 n'a pas été tenue.

Pour l'exercice 2024, le montant total du soutien public a atteint 287 millions d'euros en autorisations d'engagement (AE), soit 4 % de sous-exécution par rapport à la cible révisée et 36 % de sous-exécution par rapport à la cible initiale.

Pour l'exercice 2025, en tenant compte du redéploiement du 1er avril 2025, le montant total du soutien public atteint 278 millions d'euros en AE, soit 7 % de sous-exécution par rapport à la cible révisée.

Soutien public à la recherche aéronautique civile en 2024

(en millions d'euros et en AE)

Source : commission des finances

Les rapporteurs relèvent que la révision de la cible en juin 2023 a eu des conséquences directes sur les programmes de recherche et technologie (R&T) mis en chantier par les industriels du secteur aérien. En effet, la cible révisée de 300 millions d'euros correspond à une réduction d'un tiers par rapport à la cible initiale en termes de soutien public annuel.

Au regard des enjeux économiques associés, le programme de développement d'un nouvel avion court et moyen-courrier ultra-frugal (SMR ultra-frugal) constitue la première priorité des avionneurs et équipementiers de la filière et les projets de recherche liés à ce programme sont financés de manière préférentielle avec le soutien des aides distribuées à travers le guichet Corac.

En revanche, la révision à la baisse de la cible de soutien public a eu pour effet de concentrer les projets de recherche dans le domaine du futur SMR ultra-frugal et donc d'évincer d'autres domaines de recherche concernant d'autres technologies ou d'autres leviers de décarbonation. Les rapporteurs relèvent en particulier que les projets de recherche dans le secteur des hélicoptères et dans le domaine des technologies liées à l'hydrogène connaissent actuellement un ralentissement imputable à cette réévaluation à la baisse du soutien public à la recherche aéronautique civile.

Les rapporteurs relèvent également qu'en additionnant les enveloppes allouées au guichet Corac par ses trois canaux de financement budgétaire distincts (programme 190, programme 362 et programme 424), la cible révisée de 300 millions d'euros par an en autorisations d'engagement (AE) n'a pas été atteinte pour les deux premiers exercices suivant son entrée en vigueur, c'est-à-dire les exercices 2024 et 2025.

Trajectoire de financement des aides du guichet Corac

(en millions d'euros et en AE)

Source : commission des finances

Note de lecture : La programmation des crédits au-delà de 2025 correspond à la trajectoire prévisionnelle transmise par la DGAC.

b) La filière aéronautique civile, qui constitue l'un des fleurons industriels du tissu économique français, se trouve affrontée une concurrence aiguë en vue du lancement d'un programme structurant de nouvel avion court et moyen-courrier (SMR)

La filière de la construction aéronautique civile est un domaine industriel dans lequel la France dispose d'un tissu économique innovant et compétitif à l'échelle mondiale. La capacité des entreprises françaises à développer des aéronefs de haute technologie, depuis le Blériot type XI à bord duquel Louis Blériot réalisa la première traversée de la Manche en avion le 25 juillet 1909 à l'Airbus A320 mis en service en 1988, a donné à la France un avantage compétitif en Europe et dans le monde pour capter les investissements productifs dans la filière aéronautique.

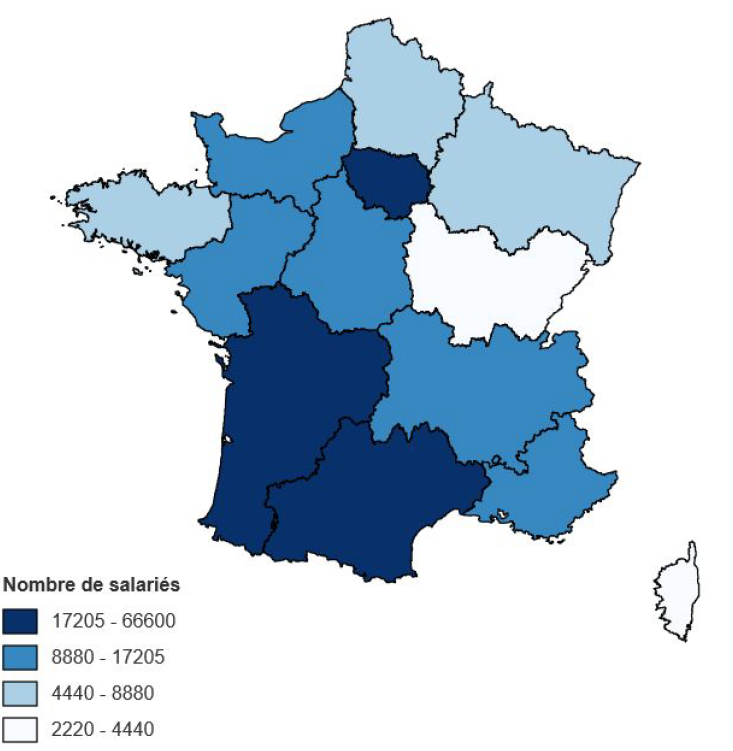

Le secteur de la construction aéronautique, structuré autour de grands intégrateurs (Airbus, Dassault Aviation, Safran, Thales) bénéficiant d'une chaîne de valeur intégrée largement présente sur le territoire national. Le nombre d'emplois directs total représentés par le secteur atteint 222 000 salariés en 2024, dont 46 % de cadres et ingénieurs.

Si les régions Occitanie et Île-de-France sont les deux principaux pôles de localisation des entreprises du secteur, la filière est également présente sur le reste du territoire et représente plus de 15 000 emplois dans plusieurs autres régions dont les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine ou la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les rapporteurs relèvent à ce titre, à la suite des auditions menées dans le cadre de ce contrôle, que le groupe Safran est présent sur le territoire métropolitain dans toutes les régions, dans 40 départements différents, et constitue le premier employeur privé dans plus de 20 départements.

Répartition géographique des emplois de la filière aéronautique et spatiale

(en nombre de salariés et en 2024)

Source : commission des finances, d'après les données du Gifas

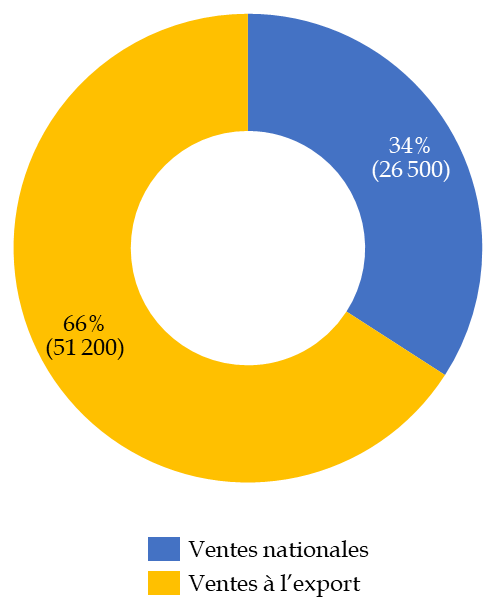

Il est également à relever que la filière aéronautique se distingue au sein du tissu économique et industriel national par sa contribution positive significative à la balance commerciale. En effet, alors que la balance commerciale pour les biens atteint un solde négatif de - 81 milliards d'euros en 2024, le secteur aéronautique dans son ensemble y contribue positivement avec un solde sectorielle positif à hauteur de 29 milliards d'euros. Cette contribution positive au solde commercial pour les biens s'explique par les succès commerciaux déterminants à l'export des entreprises de la filière depuis plusieurs années illustrées par les ventes internationales du groupe Airbus qui a livré, à l'échelle mondiale, 766 avions commerciaux en 2024 et qui dispose d'un carnet de commande de 8 658 avions à la fin de l'exercice 2024, soit plus de dix années de commande à la cadence de 2024.

Ces succès commerciaux se traduisent par une place déterminante de la filière dans les exportations de biens du tissu économique : pour l'exercice 2024, les exportations de la filière aéronautique ont représenté 57,2 milliards d'euros soit 11 % des exportations totales de produits manufacturés à l'échelle du territoire national63(*).

Répartition du chiffre d'affaires de la

filière aéronautique

entre les ventes nationales et les ventes

à l'export en 2024

(en millions d'euros)

Source : commission des finances, d'après les données du Gifas

Parallèlement, les rapporteurs relèvent que la filière aéronautique est fortement structurée et que les grandes entreprises intégratrices animent une chaîne de valeur composée de nombreux sous-traitants dont la bonne marche est déterminante pour la capacité de l'ensemble des acteurs de la filière à poursuivre leurs programmes d'innovation et à atteindre leurs objectifs d'accélération de la cadence de production.

Les entreprises sous-traitantes des avionneurs et donneurs d'ordre de taille critique du secteur se sont organisées au sein du Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas) en constituant le « comité Aéro-PME », créé en juin 1996, qui est directement représenté au sein du comité de pilotage du Corac et qui est chargé de défendre les intérêts des 233 petites et moyennes entreprises adhérentes du comité64(*). La représentation des intérêts spécifiques des équipementiers est par surcroît assurée par la présence au sein du comité de pilotage de représentants du groupe des équipementiers aéronautiques, de défense et spatiaux (GEADS), qui sont souvent des PME et des entreprises de taille intermédiaires (ETI), dont la coordination opérationnelle est assurée par le Gifas.

Parallèlement, pour garantir l'ouverture du guichet de soutien à la recherche aéronautique civile et au regard de la sélection des projets de gré à gré, la DGAC a créé avec le soutien du Gifas le dispositif « Corac PME » ayant vocation à servir de point d'accès unique aux dispositifs de soutien public à la recherche aéronautique civile pour les PME de la filière. Ce dispositif, qui s'appuie notamment sur le réseau territorial des adhérents du Gifas et sur les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), a permis d'élargir le périmètre des entreprises de la chaîne de valeur (supply chain) bénéficiant des aides du guichet Corac avec 160 nouvelles entreprises bénéficiaires entre 2021 et 2024. Les rapporteurs relèvent enfin que ce dispositif a permis une hausse tendancielle de la part des aides du guichet Corac dédié aux PME et ETI qui est passé de 13 % pour la période 2020-2030 à 23 % pour l'exercice 2024.

Les rapporteurs relèvent toutefois qu'au regard de la concurrence internationale, la place centrale de la France dans l'industrie aéronautique mondiale ne constitue pas un acquis intangible et les échéances de mises en service de nouveaux aéronefs, probablement dans la seconde moitié de la décennie 2030 selon la programmation actuelle, constituent un défi majeur pour le maintien de la position dominante des avionneurs français et européens.

Les rapporteurs insistent en particulier sur la place particulière occupée par le programme d'avion court et moyen-courrier (SMR) Airbus A320. En effet, sur les 766 avions commerciaux livrés par Airbus en 2024, les avions de la « famille A320 » représentent 602 appareils livrés soit 79 % des livraisons. La prospérité de la filière française est à ce titre étroitement liée à ce succès commercial et la famille A320 représente à elle seule 150 000 emplois directs en France65(*).

La très forte sensibilité de la filière aéronautique civile française au succès de ces modèles d'avion a pour conséquence de rendre crucial le maintien d'une position forte des entreprises françaises sur le marché des avions courts et moyens-courriers. Or la décennie 2030 pourrait marquer un tournant sur ce segment au regard de l'entrée en service d'une nouvelle génération d'aéronefs. Cette nouvelle génération, dont l'entrée sur le marché est envisagée à partir du milieu de la décennie 2030 selon les hypothèses retenues dans la construction de la feuille de route de décarbonation de l'aérien66(*), correspondra au nouvel avion court et moyen-courrier ultra-frugal (SMR ultra-frugal) qui constitue l'un des leviers significatifs de décarbonation identifiés pour le secteur avec une contribution à hauteur de 20 % à l'atteinte de l'objectif de neutralité à horizon 2050 selon la trajectoire du Corac de décembre 202167(*).

La phase actuelle de la feuille de route technologique partagée par les entreprises de la filière correspond à une phase de montée en maturité et de démonstration des technologies qui équiperont le futur SMR ultra-frugal. Le maintien d'un niveau élevé d'investissements en recherche et technologie par les entreprises de la chaîne de valeur est déterminant pour assurer une bonne préparation de ces entreprises au lancement de ce programme majeur.

À titre illustratif, la première position mondiale du groupe Safran sur le marché des moteurs d'avions civils courts et moyens-courriers repose sur les moteurs construits par CFM, la coentreprise paritaire créée en 1974 entre le groupe français Safran et le groupe américain General Electric (GE). Si ce partenariat fonctionne sur le principe d'un partage égalitaire d'une part de la conception, du développement et de la production et d'autre part des revenus entre les deux groupes, schéma adopté pour les moteurs CFM56 et LEAP, ce partenariat égalitaire suppose que le groupe Safran maintienne sa parité de capacité technologique par rapport à GE en vue du lancement d'un futur moteur non-caréné (programme RISE) ayant vocation à équiper le futur SMR ultra-frugal.

Les investissements que la puissance publique soutient actuellement dans le domaine de la recherche aéronautique civile ont donc pour objet de maintenir à moyen terme non seulement l'excellence des avionneurs français et européen et leur place sur le marché international, mais également la capacité de l'ensemble des sous-traitants de la filière à continuer à être intégrés à un niveau élevé à la chaîne de valeur (supply chain) du futur SMR ultra-frugal qui structurera les performances économiques du secteur dans les décennies à venir.

* 48 Article 6 du décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer.

* 49 En pratique, le secrétariat des réunions du Corac est assuré par le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas) en lien avec la DGAC.

* 50 L'échelle de maturité technologique (Technology Readiness Level ou TRL), est un référentiel de mesure de la maturité des projets technologique allant de TRL1 (principes de base observés) à TRL9 (système réel éprouvé dans un environnement opérationnel) qui a été développé dans les années 1970 par la Nasa et qui est a été adopté par de nombreuses institutions publiques, dont la Commission européenne, pour structurer leur politique de soutien à l'innovation.

* 51 Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

* 52 Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

* 53 Sénat, compte-rendu intégral de la séance publique du 16 janvier 2025.

* 54 Loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010.

* 55 C'est-à-dire d'une part de la réception et de l'instruction des demandes d'aide en amont de leur attribution ; et d'autre part de la contractualisation et du versement des aides en aval de leur attribution.

* 56 La décomposition détaillée des aides de l'objectif n° 4 « Avion bas-carbone » figure à l'annexe n° 1 du présent rapport.

* 57 Convention du 17 juin 2022 de délégation de gestion portant sur les crédits France 2030 dédiés à la recherche et au développement dans le domaine de l'aéronautique civile entre le Premier ministre et le ministre chargé des transports.

* 58 Corac, décembre 2021, Décarbonation du transport aérien.

* 59 Feuille de route de décarbonation de l'aérien (article 301 - Loi « climat et résilience »), mars 2023.

* 60 Feuille de route de décarbonation de l'aérien (article 301 - Loi « climat et résilience »), mars 2023, p. 24.

* 61 Discours du Président de la République depuis Safran Aircraft Engines sur la souveraineté et la planification écologique de la filière aéronautique française, 16 juin 2023.

* 62 Secrétariat général du Gouvernement, Compte rendu de la concertation interministérielle dématérialisée réalisée du lundi 10 juillet 2023 au mardi 11 juillet 2023 (« bleu » RIM).

* 63 DGDDI, février 2025, Les chiffres du commerce extérieur (analyse annuelle 2024).

* 64 Les PME du comité Aéro-PME doivent être indépendantes des grands groupes de la filière.

* 65 Réponses de la DGAC au questionnaire des rapporteurs spéciaux.

* 66 Le scénario « Accélération » de la feuille de route fait l'hypothèse d'une entrée en service en 2035 pour le SMR ultra-frugal. Cf. Feuille de route de décarbonation de l'aérien (article 301 - Loi « climat et résilience »), mars 2023, p. 48.

* 67 Corac, décembre 2021, Décarbonation du transport aérien.