II. LES ENJEUX ÉCONOMIQUES ASSOCIÉS AU MAINTIEN EN FRANCE ET EN EUROPE D'UNE INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE INNOVANTE JUSTIFIENT QUE LE SOUTIEN PUBLIC À LA RECHERCHE AÉRONAUTIQUE CIVILE SOIT CONSOLIDÉ

A. LA STRATÉGIE DE SOUTIEN PUBLIC À LA RECHERCHE AÉRONAUTIQUE CIVILE PEUT ÊTRE EXÉCUTÉE, SIMPLIFIÉE ET CRÉDIBILISÉE AU SERVICE DU MAINTIEN DANS LA DURÉE DE L'EXCELLENCE DE CETTE FILIÈRE INDUSTRIELLE

1. La mise en oeuvre effective de la feuille de route technologique de la filière et de la trajectoire de décarbonation en résultant nécessite de tenir la trajectoire pluriannuelle de soutien public à la recherche aéronautique civile

Le mécanisme de soutien public à la recherche aéronautique civile, à travers le guichet Corac géré par la DGAC selon un fonctionnement de gré à gré, constitue une singularité du secteur du transport aérien en matière d'aides publiques.

Les rapporteurs relèvent que l'efficacité de ce système intégré fait l'objet d'un large consensus partagé aussi bien par l'administration que par les entreprises industrielles du secteur. La capacité des différentes parties prenantes à adopter une feuille de route technologique unique et cohérente partagée par l'ensemble de la filière est à ce titre un catalyseur puissant de la recherche aéronautique. Elle évite en particulier la dispersion des ressources et permet de synchroniser les programmes de recherche entre les nombreuses composantes de la chaîne de valeur d'un aéronef.

Dans ce contexte, il est toutefois à relever que le bon fonctionnement de ce mécanisme suppose que les aides octroyées à travers le guichet Corac soit adossées sur une programmation budgétaire à la fois pluriannuelle et crédible.

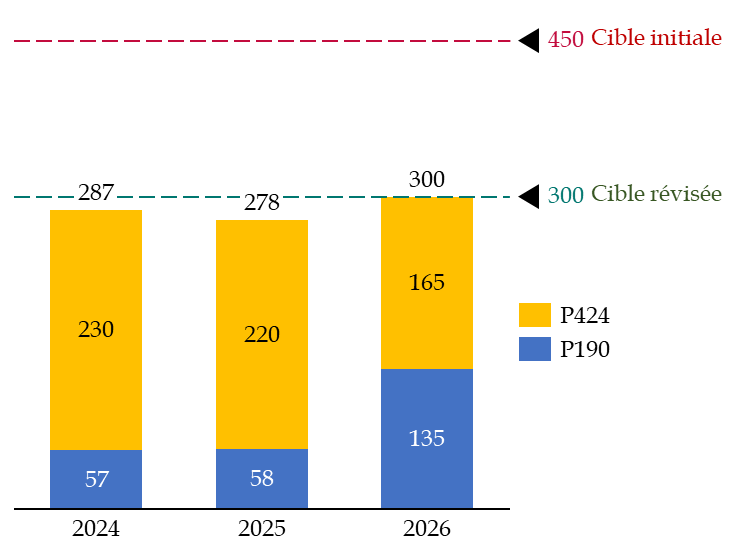

En premier lieu, la visibilité donnée aux industriels sur le soutien pluriannuel accordé à la recherche aéronautique civile est une condition déterminante du succès des programmes de recherche. En effet les entreprises industrielles engagent des investissements lourds dans leurs principaux programmes de recherche et leur capacité de projection au-delà de douze mois est déterminante pour inciter à l'investissement de long terme sur le territoire. Les rapporteurs saluent à ce titre que l'engagement pris par le Président de la République puis par le Gouvernement en 2023 de tenir une trajectoire de soutien public annuel à la recherche aéronautique à hauteur de 300 millions d'euros.

En second lieu, la crédibilité des engagements pluriannuels pris en matière de soutien public est également une condition déterminante du succès de la filière dans la mise en oeuvre de sa feuille de route technologique et de la trajectoire de décarbonation associée. En effet la capacité du Corac - comme lieu de dialogue entre les acteurs de la filière - et de la DGAC - comme gestionnaire du guichet Corac - à synchroniser les projets de recherche portés par différents intégrateurs et sous-traitants repose sur la confiance que les industriels accordent à l'engagement de l'État dans la durée qui a pour conséquence qu'un projet qui ne fait immédiatement l'objet d'un soutien public au regard de son manque de maturité technologique pourra bénéficier d'un soutien public accordé postérieurement, dans l'intérêt de la filière. À cet égard, la sous-exécution répétée des engagements de l'État en matière de soutien public à la recherche aéronautique civile risque de fragiliser la crédibilité de ces engagements et, partant, de nuire à l'efficacité du soutien public à la filière aéronautique en matière de recherche.

Aides publiques à la recherche aéronautique civile (guichet Corac)

(en millions d'euros et en AE)

Source : commission des finances

Les rapporteurs estiment par surcroît que ce risque de fragilisation de la crédibilité du soutien public à la recherche aéronautique civile doit être appréhendé en tenant compte des mécanismes de soutien existant dans les principaux pays partenaires de la France disposant d'un tissu économique compétitif dans le domaine aéronautique.

Il est en particulier à relever que l'Allemagne, principale nation partenaire de la France au sein du groupe Airbus68(*), dispose d'un programme spécifique dédié au soutien de la recherche aéronautique civile, le programme « LuFo » (Luftfahrtforschungsprogramm), dont le budget annuel atteint 300 millions d'euros pour le programme LuFo VII couvrant la période 2025-2030. Par voie de conséquence, les sous-exécutions de la cible française de soutien à la recherche aéronautique civile risque de se matérialiser par un désavantage compétitif de la France par rapport à l'Allemagne pour la localisation des activités de recherche du groupe Airbus et des sous-traitants de la filière. Les rapporteurs relèvent également que d'autres pays en dehors de l'Union européenne dispose d'industries compétitives dans le domaine aéronautique au premier rang desquels le Royaume-Uni, qui soutient la recherche notamment à travers les aides pilotées par l'Aerospace Technology Institute (ATI), et les États-Unis, qui financent des programmes massifs de soutien public à la recherche aéronautique civile gérés notamment par la Nasa69(*) et la FAA70(*).

Enfin, les entreprises de la filière, qu'il s'agisse des intégrateurs ou des sous-traitants, sont soumises à des échéances étroitement liées à la stratégie des grands avionneurs mondiaux et au calendrier de mise sur le marché du futur avion court et moyen-courrier ultra-frugal (SMR ultra-frugal). Son entrée en service prévue aux alentours de 2035, qui dépend de l'analyse globale faite par les avionneurs de l'évolution du marché du transport aérien, impose de tenir la trajectoire actuelle et fait obstacle au report dans le temps des investissements en recherche et technologie associés.

Recommandation n° 1. Respecter la cible de 300 millions d'euros de soutien public annuel à la recherche aéronautique civile (Gouvernement, Parlement).

2. L'unification du financement des aides du guichet Corac par le programme 190 constitue un levier de simplification

Comme il a été exposé préalablement, le guichet Corac a été financé depuis l'exercice 2021 par trois programmes budgétaires différents : le programme 190, programme budgétaire de droit commun destiné au financement des aides à la recherche aéronautique civile ; le programme 362, support budgétaire du complément de financement apportés dans le cadre du plan « France Relance » ; le programme 424, véhicule budgétaire des aides du plan France 2030, dont le déploiement repose sur une procédure extra-budgétaire mise en place dans le cadre du Programme d'investissement d'avenir (PIA).

Cette situation de financement multicanal complexifie inutilement le schéma de financement public des aides à la recherche aéronautique civile et nuit à la lisibilité budgétaire du guichet Corac et à son contrôle par le Parlement.

En premier lieu, la situation actuelle aboutit à une superposition des strates de pilotage administratif sans motif légitime. En effet, l'ensemble des aides du guichet Corac sont actuellement gérées « comme un tout » par la DGAC en tant que gestionnaire de ce dispositif d'aide, selon une procédure unique de gré à gré entre les industriels porteurs de projet de recherche et le service instructeur de la DGAC qui recueille les propositions au fil de l'eau, étudie leur éligibilité puis sélectionne dans le cadre de sa programmation budgétaire annuelle les projets soutenus en tenant compte de la maturité technologique des projets et de leur cohérence avec la feuille de route partagée de la filière. L'octroi de l'aide est consacré par l'adoption par la DGAC d'un acte attributif qui fixe le montant de l'aide et les critères de versement tenant compte de l'atteinte de jalons techniques spécifiques. En application de la convention de délégation de gestion liant le SGPI et la DGAC71(*), cette procédure est applicable à l'ensemble des aides attribuées à travers le guichet Corac indépendamment du programme budgétaire de financement de l'aide, c'est-à-dire y compris pour les aides financées par les crédits du plan France 2030 qui dérogent dans cette circonstance à la procédure spécifique d'octroi des aides du plan France 2030 faisant intervenir un opérateur-instructeur et une décision d'attribution du Premier ministre (DPM).

Pour autant, le financement d'une partie des aides du guichet Corac par le plan France 2030 a pour conséquence d'imposer à la DGAC de catégoriser artificiellement une partie des aides comme relevant du droit commun (programme 190) et une partie des aides comme relevant du plan France 2030 (programme 424). La DGAC a ensuite l'obligation de soumettre les aides catégorisées « France 2030 » à la comitologie spécifique du plan dont notamment une présentation mensuelle de ces aides au CPMO « Transports » - alors même qu'une partie substantielle des membres de ce CPMO siègent déjà au sein du Corac - ou encore le suivi selon des indicateurs de performance ad hoc qui ne correspondent pas aux indicateurs de performance de droit commun suivis dans le cadre du programme 190.

Si cette superposition des strates administratives ne fait pas obstacle à une gestion unifiée du guichet Corac par la DGAC, elle induit une complexité bureaucratique illégitime qui dans certains cas peut provoquer des retards dans le paiement des aides, en raison de la non-fongibilité entre les crédits décaissés au profit des bénéficiaires finaux selon que l'aide qui leur a été attribuée ait été catégorisée ou non comme relevant du plan France 2030.

En deuxième lieu, la situation actuelle de financement multicanal du guichet Corac contrevient au principe de non-substitution applicable aux aides du plan France 2030. Cette situation aboutit à une architecture dans laquelle, en contradiction avec les principes ayant présidés à la mise en place des investissements d'avenir, le canal de financement du programme 424 constitue une voie de contournement du vote annuel du budget qui permet de financer des guichets d'aides publiques de droit commun sans se soumettre au vote annuel des crédits dans le cadre de la loi de finances initiale.

Pour éviter ce risque de substitution et garantir l'étanchéité entre les dispositifs d'aides conventionnels, financés par les crédits budgétaires de droit commun, et les dispositifs d'aide exceptionnels, financés par les investissements d'avenir, le rapport Investir pour l'avenir de novembre 2009 - sur le fondement duquel les investissements d'avenir ont été mis en place - précisait expressément que les investissements d'avenir doivent être « gérés de manière étanche par rapport au reste du budget »72(*). Le schéma de financement multicanal du guichet Corac méconnait manifestement ce principe essentiel régissant les investissements d'avenir.

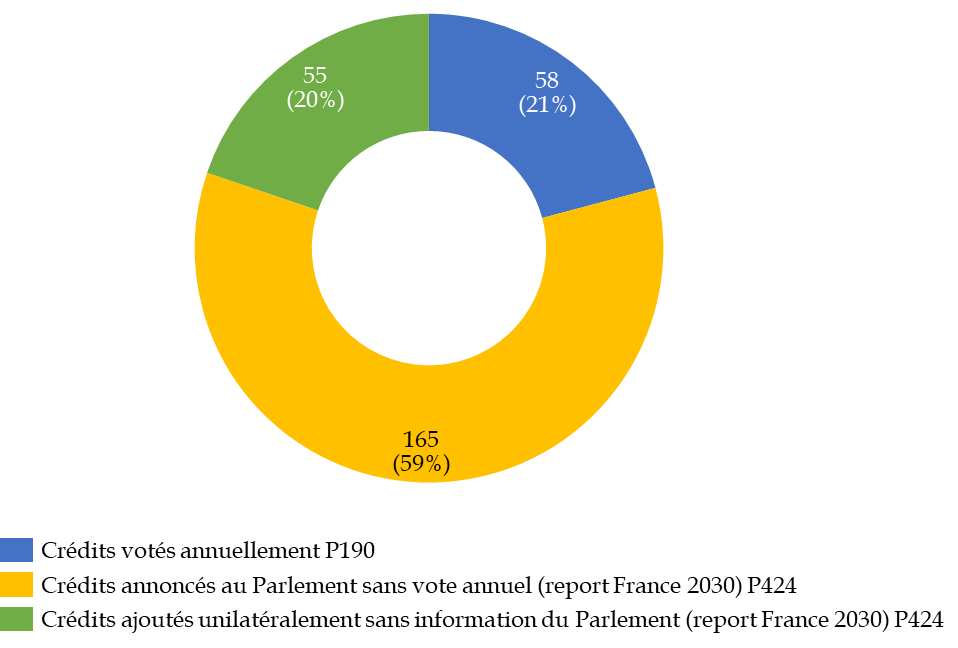

Les rapporteurs relèvent à ce titre que l'exercice 2025 constitue une illustration éloquente de ce risque de contournement du vote du Parlement. En effet lors du vote de la loi de finances initiale pour 2025, les données qui avait été transmises au Parlement faisaient état, au sein du programme 424, d'un montant de crédits prévisionnels de 165 millions d'euros en autorisations d'engagement (AE) pour 2025. Par suite, le vote d'un montant de 58 millions d'euros de crédits en AE sur le programme 190 dédié au guichet Corac ne représentait que 26 % du montant total des crédits programmés pour ce dispositif au début de l'exercice 2025. Or le Gouvernement a décidé lors d'une réunion interministérielle le 1er avril 2025 de procéder à une réallocation des crédits du plan France 2030 de manière à augmenter de 55 millions d'euros en AE les crédits du plan France 2030 dédiés au guichet Corac pour l'année 2025. Cette décision de consommation en 2025 de crédits reportés depuis le lancement du plan France 2030 a pour effet de modifier unilatéralement et en cours d'année, quelques mois après l'adoption de la loi de finances initiale et sans en informer le Parlement, le schéma financier du guichet Corac pour l'exercice 2025.

Contrôle du Parlement sur les crédits du guichet Corac pour l'exercice 2025

(en millions d'euros et en AE)

Source : commission des finances

Enfin en troisième lieu, les rapporteurs font remarquer que le schéma de financement multicanal du guichet Corac présente un risque de non-conformité avec le principe de spécialité budgétaire. En effet, dans une logique de lisibilité des débats budgétaires au Parlement et de plein contrôle des parlementaires sur le budget de l'État, conformément au principe d'annualité, le principe de spécialité prévoit que le Parlement doit pouvoir se prononcer par un vote sur un ensemble cohérent de crédits qui concourent à une politique publique donnée.

Ce principe de spécialité a été consacré au niveau organique par la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 200173(*) dont l'article 7 dispose : « Un programme regroupe les crédits destinés à mettre en oeuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère et auquel sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus et faisant l'objet d'une évaluation ».

Le schéma de financement multicanal du guichet Corac, qui scinde le financement d'un même dispositif entre plusieurs programmes budgétaires, méconnaît le principe de spécialité budgétaire en faisant obstacle à ce que le Parlement se prononcer par un vote unique sur les crédits concourant à la politique publique de soutien à la recherche aéronautique civile pilotée par la DGAC.

En conclusion, les rapporteurs constatent que le schéma de financement multicanal du guichet Corac contrevient à la fois aux principes de déploiement des investissements d'avenir et aux principes d'exécution des crédits de droit commun. Par suite, ils estiment que ce schéma doit être simplifié en étant unifié au profit d'un financement unique par le programme 190, ce qui renforcerait la lisibilité de cette politique publique et la portée du contrôle parlementaire.

Recommandation n° 2. Simplifier le circuit de financement du soutien public à la recherche aéronautique civile en le rebudgétisant intégralement au sein du programme 190 (DB, DGAC, SGPI).

3. La déclinaison opérationnelle des solutions à déployer pour assurer l'approvisionnement en carburants d'aviation durables (SAF) des aéronefs civils est un levier de crédibilisation de la trajectoire de décarbonation de l'aérien

La diffusion de l'usage des carburants d'aviation durables (SAF) comme énergie primaire pour le secteur du transport aérien civil constitue l'une des clés de voûte de la décarbonation du secteur aérien. Le levier technologique des SAF contribuent en effet massivement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur dans l'ensemble des scénarios prospectifs établis par les industriels et l'administration. Selon le document de référence - trajectoire de décarbonation du Corac de décembre 202174(*) ou scénario « Accélération » de la feuille de route de décarbonation de l'aérien de mars 202375(*) - et le périmètre retenu - flotte mondiale, périmètre « France » ou périmètre « International » - l'utilisation des SAF représente entre 49 % et 58 % de la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur aérien en vue d'atteindre la cible de long terme (LTAG) fixée par l'OACI de neutralité carbone en 2050. La crédibilité des trajectoires de décarbonation du transport aérien repose par conséquent largement sur la crédibilité de la diffusion large à moyen terme des SAF dans le secteur, le scénario « Accélération » de la feuille de route de mars 2023 prévoyant par exemple un taux d'incorporation des SAF à hauteur de 85 %, dont 50 % d'électrocarburants, en 2050.

Le développement d'une filière de production de SAF en mesure de répondre aux besoins massifs que représenterait une conversion, même progressive, de l'ensemble du secteur au SAF soulève plusieurs défis d'ordre industriels, économiques et énergétiques. Sans être exhaustif sur ces défis, auxquels doivent être intégrés la difficulté de garantir l'existence d'un modèle économique équilibré, les rapporteurs relèvent notamment deux défis structurels liés au développement de la filière de production de SAF récemment mis en lumière par l'association Aéro Décarbo76(*). D'une part, le déploiement massif des SAF nécessite de garantir la disponibilité d'une biomasse suffisante pour assurer la production des biocarburants tout en respectant la hiérarchie des usages de la biomasse77(*). D'autre part, le déploiement massif des SAF et en particulier des électrocarburants nécessite de garantir la disponibilité d'une électricité bas-carbone à un niveau suffisant pour assurer la production des e-SAF qui constitue une activité électro-intensive.

Les rapporteurs ont constaté à l'occasion des auditions menées dans le cadre de ce contrôle que la politique publique de soutien au développement d'une filière de production de SAF mobilise des instruments distincts de la politique publique de soutien à la recherche aéronautique civile. Par voie de conséquence, les aides du guichet Corac ne sont que marginalement mobilisées sur des projets de recherche en lien avec les SAF. Ceci correspond au fait que, du point de vue des industriels de la filière, la responsabilité des avionneurs et de leurs sous-traitants, en particulier les motoristes, est d'assurer la compatibilité des aéronefs avec l'usage de SAF. Les questions énergétiques et logistiques liées à la montée en puissance d'une filière de production de SAF en France et en Europe ont des conséquences indirectes sur les entreprises de production d'aéronefs ou de composantes d'aéronefs mais sont intégrées de manière marginale au Master plan 2020-2029 du Corac.

La structuration des aides du plan France 2030 donne une autre illustration de cette séparation. Alors que les enveloppes de financement complémentaires du guichet Corac sont rattachées à l'objectif n° 4 « Avion bas-carbone » du plan France 2030, les dispositifs de soutien à la filière SAF sont rattachés au levier n° 1 « Matières premières ». À ce titre, l'appel à projets (AAP) « Carb Aéro » opéré par l'Agence de l'environnement de la maîtrise de l'énergie (Ademe) qui a donné lieu à l'octroi de 100 millions d'euros d'aides en avril 2025 à quatre projets de sites78(*) pour soutenir le développement en France d'une filière de production de SAF n'est pas intégré à l'objectif n° 4 « Avion bas-carbone ».

Au regard de l'importance dimensionnante des SAF dans la feuille de route de décarbonation de l'aérien, l'enjeu de leur disponibilité à horizon 2050 doit être appréhendé dans le cadre d'un dialogue partagé entre les administrations chargés de l'aviation civile et de l'énergie et les principaux acteurs des secteurs aéronautiques et énergétiques.

Recommandation n° 3. Crédibiliser la trajectoire de décarbonation du transport aérien en l'articulant avec une feuille de route de sécurisation de l'approvisionnement en carburants d'aviation durables (SAF) (DGAC, DGEC).

Les rapporteurs relèvent par surcroît que la nécessité de garantir une pleine appropriation par l'ensemble des acteurs de la filière aéronautique de l'enjeu de la disponibilité des SAF suppose un élargissement du périmètre dans lequel les travaux de planification de la filière se tiennent. En effet, l'espace transversal de dialogue constitué par le Corac est centré exclusivement sur les entreprises du secteur aéronautique civile sans faire intervenir l'administration chargée de la politique énergétique et environnementale ni les principaux acteurs du secteur énergétique.

La création d'un format « Corac SAF », incluant des représentants de l'administration chargée de la politique énergétique et des principaux énergéticiens, permettrait de dresser un constat partagé par les représentants de la construction aéronautique, des services aéroportuaires, des compagnies aériennes, des énergéticiens et des administrations compétentes de la situation actuelle et à venir en matière d'accès au SAF. L'élaboration de la feuille de route de sécurisation de l'approvisionnement en carburants d'aviation durables (SAF) évoquée ci-dessus serait faite sous l'autorité de ce format « Corac SAF » en confiant à cette instance de dialogue un rôle de suivi de la mise en oeuvre de cette feuille de route et de conseil aux administrations de l'État pour en atteindre les jalons successifs.

Les rapporteurs notent qu'en tout état de cause, au regard de l'importance de tenir l'objectif de 300 millions d'euros de soutien public annuel à la recherche aéronautique civile, la création de ce format de dialogue élargi n'implique pas la création d'un guichet d'aide « Corac SAF » dédié à la production de SAF et que ce format ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de réduire le montant des aides du guichet Corac consacré à la recherche aéronautique civile.

Recommandation n° 4. Créer au sein du Corac un format « Corac SAF », élargi aux représentants des énergéticiens et de la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC), chargé de l'élaboration et du suivi de la feuille de route de sécurisation de l'approvisionnement en carburants d'aviation durables (Corac, DGEC).

* 68 Le capital du groupe Airbus est codétenu par la France et l'Allemagne à hauteur de 10,8 % pour chaque pays, ainsi que par l'Espagne à hauteur de 4,1 %.

* 69 National Aeronautics and Space Administration.

* 70 Federal Aviation Administration.

* 71 Convention du 17 juin 2022 de délégation de gestion portant sur les crédits France 2030 dédiés à la recherche et au développement dans le domaine de l'aéronautique civile entre le Premier ministre et le ministre chargé des transports.

* 72 A. Juppé, M. Rocard, novembre 2009, Investir pour l'avenir.

* 73 Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

* 74 Corac, décembre 2021, Décarbonation du transport aérien.

* 75 Feuille de route de décarbonation de l'aérien (article 301 - Loi « climat et résilience »), mars 2023.

* 76 Aéro Décarbo, juin 2025, SAF : quels carburants non fossiles pour voler d'ici 2050 ? (rapport intermédiaire).

* 77 Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse, publiée par arrêté interministériel le 26 février 2018. La hiérarchie retenue depuis le « Grenelle de l'environnement » de 2007 est la suivante : aliments, puis biofertilisants, puis matériaux, puis molécules, puis carburants liquides, puis gaz, puis chaleur, puis électricité.

* 78 Le Havre, Saint-Nazaire, Rouen, bassin de Lacq.