- L'ESSENTIEL

- I. L'ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS ENTRE

FRACTURE NUMÉRIQUE ET FRACTURE TERRITORIALE

- II. UNE EXIGENCE : AMÉLIORER L'ACCUEIL

ET L'ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS

- III. FRANCE SERVICES : UN MODÈLE

RÉUSSI GRÂCE À L'ENGAGEMENT DES COLLECTIVITÉS, QU'IL

IMPORTE TOUTEFOIS DE RENDRE PLUS PERFORMANT POUR RENFORCER L'ACCÈS AUX

SERVICES PUBLICS DANS LES TERRITOIRES

- IV. PROTÉGER PLUS EFFICACEMENT LES USAGERS

CONTRE LES SITES FRAUDULEUX PROPOSANT D'EFFECTUER LES DÉMARCHES

ADMINISTRATIVES CONTRE RÉMUNÉRATION : UNE CONTREPARTIE

INDISPENSABLE AU DÉVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS

DÉMATÉRIALISÉS

- V. METTRE À PROFIT LES AVANCÉES

TECHNOLOGIQUES POUR CONSTRUIRE UNE ADMINISTRATION NUMÉRIQUE AU SERVICE

DE L'USAGER : UN BESOIN DE MISE EN COHÉRENCE

- I. L'ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS ENTRE

FRACTURE NUMÉRIQUE ET FRACTURE TERRITORIALE

- AVANT PROPOS

- I. L'ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS : UNE

DÉMATÉRIALISATION LARGEMENT RÉPANDUE

- A. DIGITALISATION DES SERVICES PUBLICS, SENTIMENT

DE DÉCLIN DANS CERTAINS TERRITOIRES ET EXCLUSION NUMÉRIQUE

- B. LE RESSENTI DE L'USAGER : « LE

NUMÉRIQUE N'EST PAS LA RÉPONSE UNIVERSELLE »

- A. DIGITALISATION DES SERVICES PUBLICS, SENTIMENT

DE DÉCLIN DANS CERTAINS TERRITOIRES ET EXCLUSION NUMÉRIQUE

- II. VERS DES SERVICES PUBLICS

DÉMATÉRIALISÉS ET ACCESSIBLES À L'USAGER : PORTRAIT

D'UNE POLITIQUE PUBLIQUE

- A. UN CADRE JURIDIQUE QUI S'EST PROGRESSIVEMENT

PRÉCISÉ AU PROFIT DES USAGERS

- 1. Un engagement résolu du

législateur au cours des années 2000 : simplifier le droit

et supprimer de nombreuses démarches au bénéfice des

usagers

- 2. Le prolongement des lois de

simplifications : le « choc de simplification » mis

en oeuvre à partir de 2013

- 3. Un changement de paradigme depuis les

années 2010 : la consécration progressive de principes

généraux de fonctionnement de l'administration et de droits

nouveaux favorables aux usagers

- a) Le droit à l'erreur

- b) La création d'un nouveau rescrit en

faveur des collectivités territoriales, sur les modèles existants

pour les usagers

- c) La consécration du principe du

« Dites-le nous une fois »

- d) La déconcentration systématique

des décisions administratives individuelles pour simplifier l'action

publique

- e) La consécration jurisprudentielle d'un

droit à l'accès multicanal pour les démarches complexes

- a) Le droit à l'erreur

- 1. Un engagement résolu du

législateur au cours des années 2000 : simplifier le droit

et supprimer de nombreuses démarches au bénéfice des

usagers

- B. DES ENGAGEMENT FORTS POUR AMÉLIORER LE

PARCOURS DE L'USAGER

- 1. Les acteurs de l'accès aux services

publics : DITP, DINUM, DILA, ANCT, qui fait quoi ?

- 2. De la priorité au numérique

à une attention croissante aux attentes des usagers :

l'évolution des perspectives définies depuis 2018 au sein du

comité interministériel de la transformation publique

(CITP)

- 3. Trois objectifs majeurs : des services

publics plus simples, accessibles par divers canaux et centrés sur les

besoins de l'usagers

- a) Chasser la complexité : le travail

de simplification engagé par la DITP

- (1) Simplifier les procédures

- (2) Simplifier le langage administratif

- b) L'omnicanalité : une

évolution essentielle pour l'usager

- c) Le prisme des attentes et des besoins de

l'usager : une priorité indispensable, un renversement de paradigme

majeur

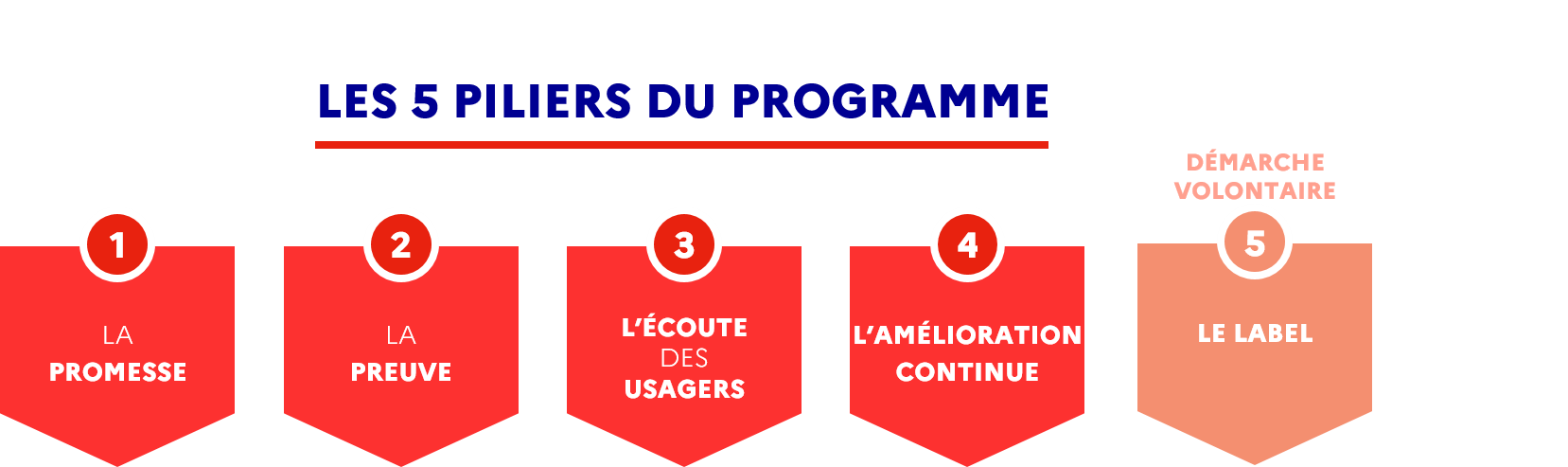

- (1) Services Publics+ : un programme

gouvernemental ambitieux d'amélioration des services publics

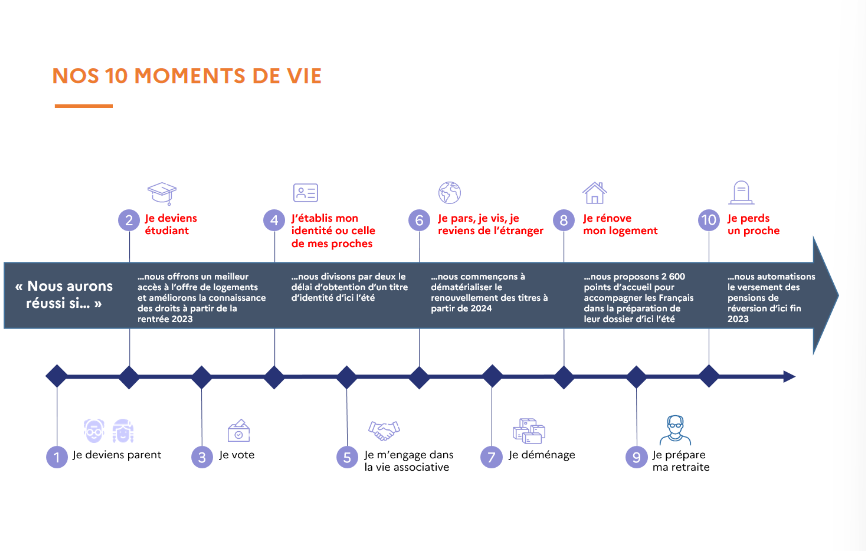

- (2) Renverser le paradigme au

bénéfice de l'usager : favoriser une logique de

« moments de vie »

- d) L'aller-vers : quand l'administration sort

de sa tour d'ivoire

- a) Chasser la complexité : le travail

de simplification engagé par la DITP

- 1. Les acteurs de l'accès aux services

publics : DITP, DINUM, DILA, ANCT, qui fait quoi ?

- C. DES RÉUSSITES À CAPITALISER

- 1. Le prélèvement à la

source : un succès salué par la Cour des comptes, qui

contraste avec les difficultés qui ont marqué la

déclaration des biens immobiliers

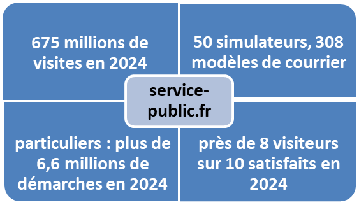

- 2. Service-public.fr : le navire amiral de la

présence numérique de l'État

- a) Une offre très diversifiée

à l'attention de tous : 675 millions de visites par an

- b) Une offre spécifique à

destination des collectivités

- c) Un site très fréquenté

mais souffrant paradoxalement d'un déficit de

notoriété

- d) Les fiches

« événements de vie » : quelques

perfectionnements à envisager

- (1) Un risque de dispersion entre plusieurs

auteurs, un effort à coordonner

- (2) L'entrée dans la vie active : un

« moment de vie » à créer pour mieux

préparer les jeunes usagers aux démarches administratives

liées à l'entrée dans l'autonomie économique et

citoyenne

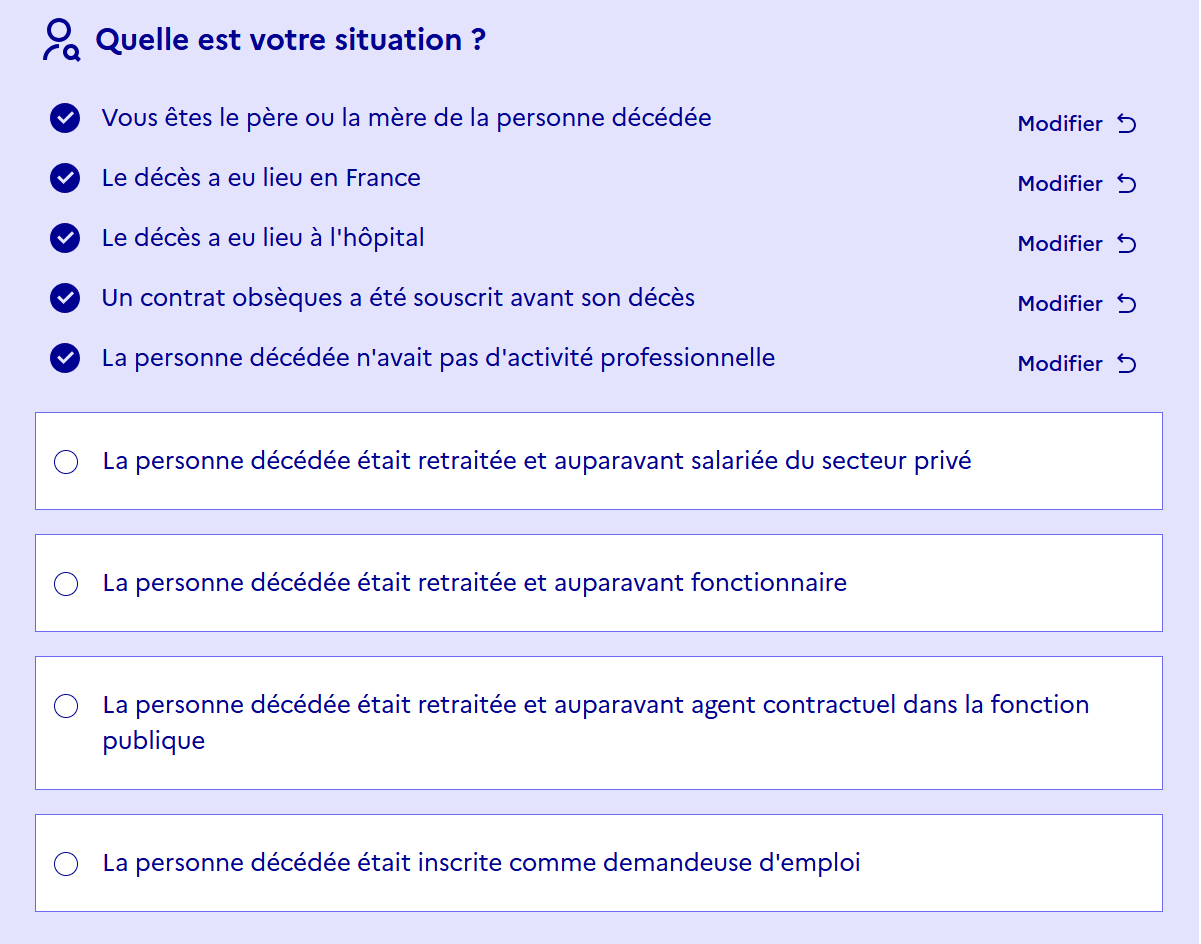

- (3) Le décès d'un proche : des

améliorations souhaitables

- e) Intelligence artificielle : des enjeux

considérables qui appellent une vision prospective

- a) Une offre très diversifiée

à l'attention de tous : 675 millions de visites par an

- 3. L'administration des Français à

l'étranger : un chantier de modernisation à valeur d'exemple

pour l'ensemble des administrations

- a) France Consulaire : une plateforme

téléphonique mondiale pour soulager les postes consulaires et les

recentrer sur leur coeur de métier

- b) Trois chantiers pionniers de

dématérialisation : le RECE, le vote par internet et le

renouvellement du passeport sans comparution

- (1) Le Registre d'état civil

électronique (RECE) : des délais de traitement

réduits, pour une économie substantielle

- (2) Vote par internet : une solution

appréciée des usagers

- (3) Expérimentation du renouvellement des

passeports sans comparution : libérer les guichets, faire gagner du

temps à l'usager

- a) France Consulaire : une plateforme

téléphonique mondiale pour soulager les postes consulaires et les

recentrer sur leur coeur de métier

- 4. Beta.gouv.fr : un changement d'approche de

l'administration dans la création d'outils numériques

- 1. Le prélèvement à la

source : un succès salué par la Cour des comptes, qui

contraste avec les difficultés qui ont marqué la

déclaration des biens immobiliers

- D. UN MAILLAGE TERRITORIAL ORIENTÉ VERS LES

BESOINS DES USAGERS GRÂCE AU DÉPLOIEMENT DE FRANCE SERVICES

ET À L'ENGAGEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

- 1. France services : des structures

désormais incontournables pour faciliter l'accès aux services

publics nationaux comme locaux

- 2. Un atout des territoires : l'engagement

des collectivités territoriales et des élus au service d'un

meilleur accès aux services publics locaux et à la lutte contre

le non-recours

- a) De nombreuses initiatives d'élus pour

améliorer les services publics locaux

- b) Territoires zéro non recours : une

nouvelle approche des relations entre administrations et usagers

- c) Les MDPH : vingt ans après leur

création, des difficultés que les pouvoirs publics s'attachent

à résorber, des progrès à saluer

- (1) Missions des MDPH : rappel

- (2) Des délais de traitement qui suscitent

des critiques récurrentes des usagers et des élus

- (3) La MDPH du Finistère : une

mobilisation au niveau départemental, appuyée par l'État,

qui a produit des résultats tangibles

- a) De nombreuses initiatives d'élus pour

améliorer les services publics locaux

- 1. France services : des structures

désormais incontournables pour faciliter l'accès aux services

publics nationaux comme locaux

- A. UN CADRE JURIDIQUE QUI S'EST PROGRESSIVEMENT

PRÉCISÉ AU PROFIT DES USAGERS

- III. DES DÉFIS À SURMONTER POUR QUE

LA DÉMATÉRIALISATION PROFITE PLEINEMENT AUX USAGERS

- A. LES ANGLES MORTS DE LA

DÉMATÉRIALISATION

- 1. D'importantes fractures territoriales qui

posent la question de l'égalité d'accès aux services

publics

- a) Les services publics dans les territoires

ruraux : un sujet majeur

- b) Le service public : « le coeur

de la politique de la ville »

- (1) Des caractéristiques

socio-économiques conditionnant les besoins des habitants en

matière de services publics

- (2) Deux exemples de guichets uniques pour

améliorer l'accès des habitants des quartiers aux services

publics : Saint Fons (Rhône) et Vendôme (Loir-et-Cher)

- c) L'accès aux services publics dans les

outre-mer : un « sujet crucial »

- a) Les services publics dans les territoires

ruraux : un sujet majeur

- 2. Des usagers au bord du chemin

- 1. D'importantes fractures territoriales qui

posent la question de l'égalité d'accès aux services

publics

- B. DES EFFORTS À AMPLIFIER

- 1. Accompagner la croissance du dispositif France

services tout en consolidant le modèle

- a) Les réserves exprimées par

certains élus consultés par la mission d'information : un

réseau rendu nécessaire par le désengagement de

l'État, qui pèse sur les finances des collectivités

- b) Garantir un lien efficace entre France services

et le back office : une exigence que les opérateurs doivent

satisfaire

- c) Consolider l'accessibilité des

structures en milieu rural : l'intérêt des formules

itinérantes illustré par le bus France services du Territoire

vendômois

- d) Le développement de permanences France

services en mairie

- e) Conforter la présence des France

services en QPV : l'exemple de l'espace France services de

Belleville-en-Beaujolais

- f) Une voie à explorer :

privilégier le déploiement de France services dans les

sous-préfectures

- g) Permettre aux jeunes de mieux identifier les

France services : un enjeu d'autonomie

- h) Consolider le réseau France services

avant toute nouvelle extension du panier de services

- i) Conforter le métier de conseiller France

services

- a) Les réserves exprimées par

certains élus consultés par la mission d'information : un

réseau rendu nécessaire par le désengagement de

l'État, qui pèse sur les finances des collectivités

- 2. Renforcer la formation des agents pour

améliorer l'information et l'accueil des usagers : un enjeu

crucial, une dynamique à développer

- a) Un besoin accru par la complexité de

normes nombreuses et changeantes

- b) Une information du public parfois

défaillante

- c) Un satisfecit : l'écoute et la

bienveillance semblent avoir été intégrées dans les

formations

- d) L'accueil du public : une

compétence à valoriser dans le déroulement de

carrière des agents

- a) Un besoin accru par la complexité de

normes nombreuses et changeantes

- 3. L'enjeu de l'intelligence artificielle :

faciliter sa diffusion au sein de l'administration, tout en gardant le

contrôle

- 4. Concevoir des outils numériques au

service de l'usager : de nombreux « irritants »

à dépasser, pour les usagers comme pour les agents

- a) Les difficultés liées, pour les

agents, à une « simplification » mal menée

- b) Le guichet unique des entreprises : un cas

d'école de numérisation manquée ?

- c) Quand l'usager n'entre pas dans les

cases

- d) L'administration numérique pour les

étrangers en France : une dématérialisation à

marche forcée, contrariée par de nombreux

dysfonctionnements

- a) Les difficultés liées, pour les

agents, à une « simplification » mal menée

- 1. Accompagner la croissance du dispositif France

services tout en consolidant le modèle

- C. DES CHANTIERS DÉCISIFS POUR LES DROITS

DE L'USAGER

- 1. Mettre en cohérence la politique de

l'inclusion numérique

- a) L'illectronisme : un

phénomène qui n'est pas appelé à

disparaître

- b) Des réponses différentes à

l'exclusion numérique : le choix assumé du « tout

numérique » au Royaume-Uni, la stratégie danoise de

l'accompagnement renforcé à l'usage des services publics

numériques, la volonté de maintenir des alternatives

(omnicanalité) en France

- (1) Royaume-Uni : le numérique

à marche forcée

- (2) Danemark : l'accompagnement

renforcé à l'usage des services publics numériques

- (3) France : l'ambition d'assurer des

alternatives au numérique par l'omnicanalité

- c) Focus sur deux dispositifs d'inclusion

numérique : les conseillers numériques et Aidants

Connect

- (1) Les conseillers numériques : un

avenir à préciser

- (2) Aidants Connect : un

périmètre à trouver

- d) France Travail : des initiatives

intéressantes pour repérer l'illectronisme et développer

les compétences numériques

- a) L'illectronisme : un

phénomène qui n'est pas appelé à

disparaître

- 2. Rendre effectifs l'omnicanalité, le

principe « dites-le nous une fois » et le droit à

l'erreur de l'usager

- a) L'omnicanalité : une ambition plus

qu'une réalité

- b) Dites-le nous une fois : un chantier

ouvert dans les administrations, des progrès à

réaliser

- (1) Un effort porté par la Dinum

- (2) Des organismes de protection sociale qui se

mettent progressivement en ordre de marche

- c) Droit à l'erreur : une

généralisation indispensable qui doit être combinée

à des efforts des administrations pour éviter toute perte de

chance pour les usagers

- a) L'omnicanalité : une ambition plus

qu'une réalité

- 3. Mieux protéger l'usager contre la

concurrence des sites payants

- a) La prolifération de sites internet

marchands en lien avec des démarches administratives pourtant gratuites

ou quasi-gratuites

- b) L'attractivité du coaching privé

pour Parcoursup : une préoccupation

- c) Un arsenal législatif à

consolider et à adapter aux pratiques en ligne pour mieux

protéger l'usager

- d) Une meilleure identification des sites

officiels par les usagers : un enjeu central qui nécessite une

clarification de la communication des opérateurs et des administrations

publiques

- e) Mesdroitssociaux.gouv.fr : un exemple de

site officiel à améliorer dans une logique de lutte contre la

concurrence de sites payants

- a) La prolifération de sites internet

marchands en lien avec des démarches administratives pourtant gratuites

ou quasi-gratuites

- 1. Mettre en cohérence la politique de

l'inclusion numérique

- A. LES ANGLES MORTS DE LA

DÉMATÉRIALISATION

- IV. RECOMMANDATIONS

- A. AMÉLIORER L'ACCUEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT

DES USAGERS

- B. RENFORCER L'ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS

DANS LES TERRITOIRES EN AMÉLIORANT L'EFFICACITÉ DU RÉSEAU

FRANCE SERVICES

- C. PROTÉGER PLUS EFFICACEMENT LES USAGERS

CONTRE LES SITES FRAUDULEUX PROPOSANT D'EFFECTUER DES DÉMARCHES

ADMINISTRATIVES CONTRE RÉMUNÉRATION

- D. METTRE À PROFIT LES RÉCENTS

PROGRÈS TECHNOLOGIQUES POUR PROMOUVOIR UNE ADMINISTRATION AU SERVICE DES

USAGERS ET RENFORCER LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION NUMÉRIQUE

- A. AMÉLIORER L'ACCUEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT

DES USAGERS

- I. L'ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS : UNE

DÉMATÉRIALISATION LARGEMENT RÉPANDUE

- COMPTES RENDUS DE LA MISSION D'INFORMATION

- CONTRIBUTION DU GROUPE CRCE-K

- CONSULTATION DES ÉLUS LOCAUX :

SYNTHÈSE DES RÉPONSES

- TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI DES

RECOMMANDATIONS

- LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

- LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES

- DÉPLACEMENTS DE LA MISSION

D'INFORMATION

- INTERVENTION DE M. VINCENT DUBOIS, SOCIOLOGUE (29

AVRIL 2025)

- ANNEXE

N° 895

SÉNAT

2024-2025

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 septembre 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la mission d'information (1) sur le

thème :

« Faciliter

l'accès aux services

publics : restaurer le

lien de confiance

entre

les administrations et les

administrés »,

Président

M. Gilbert-Luc

DEVINAZ,

Rapporteure

Mme Nadège

HAVET,

Sénateur et Sénatrice

(1) Cette mission est composée de : M. Gilbert-Luc Devinaz, président ; Mme Nadège Havet, rapporteure ; MM. Jean-Luc Brault, Ronan Dantec, Éric Gold, Mmes Marianne Margaté, Olivia Richard, Marie-Pierre Richer, MM. Hugues Saury, Adel Ziane, vice-présidents ; Mmes Catherine Di Folco, Marie-Lise Housseau, secrétaires ; Mmes Catherine Conconne, Patricia Demas, MM. Éric Dumoulin, Philippe Folliot, Mmes Béatrice Gosselin, Corinne Imbert, Gisèle Jourda.

L'ESSENTIEL

Créée à l'initiative du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (RDPI), la mission d'information « L'accès aux services publics : renforcer et rénover le lien de confiance entre les administrations et les usagers » a fait le constat, face à une dématérialisation des services publics qui s'impose désormais dans de nombreuses démarches, de fractures persistantes qui sont autant de difficultés et de contraintes pour certains usagers, malgré les avancées réalisées au cours des dernières années pour améliorer l'accès aux services publics.

La mission d'information a ainsi identifié les défis à relever et les progrès à promouvoir pour parvenir à des services publics à la fois simples, accessibles, efficaces et humains, gages d'égalité et de cohésion sociale. L'objectif est de concilier la poursuite de la modernisation des services publics, qui va de pair avec leur digitalisation, et la nécessaire attention portée tant à l'usager éloigné des nouvelles technologies qu'à celui dont le cas s'accommode mal de démarches standardisées.

Au terme de ses travaux, elle formule 20 recommandations réparties en 4 axes :

- améliorer l'accueil et l'accompagnement des usagers,

- rendre le réseau France services - dont les acquis doivent beaucoup à l'engagement des collectivités - plus performant afin de renforcer l'accès aux services publics dans les territoires,

- protéger plus efficacement les usagers contre les sites trompeurs et/ou frauduleux qui proposent d'effectuer des démarches administratives contre rémunération,

- mettre à profit les récents progrès technologiques pour promouvoir une administration au service des usagers et renforcer la lutte contre l'exclusion numérique.

I. L'ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS ENTRE FRACTURE NUMÉRIQUE ET FRACTURE TERRITORIALE

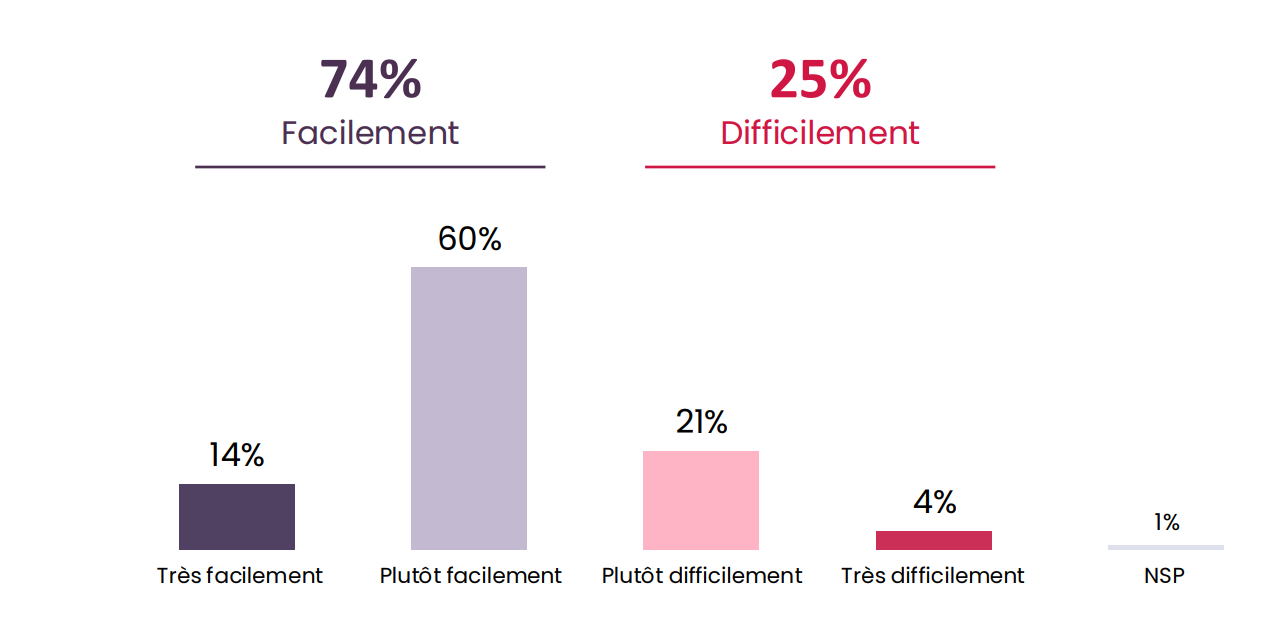

« La dématérialisation des démarches administratives s'est imposée comme une nouvelle norme du service public » : « 73 % des Français ont en 2024 effectué une démarche administrative en ligne au cours de l'année ».

Le dernier Baromètre du numérique confirme ainsi que l'accès aux services publics passe désormais principalement par un canal dématérialisé : les quelque 572 millions de démarches administratives effectuées en ligne chaque année (hors école, hôpitaux, collectivités territoriales, police et gendarmerie) représentent 82 % du total des démarches réalisées sur une année.

|

Nombre de démarches administratives effectuées en ligne |

Ce vaste mouvement de dématérialisation n'est pas spécifique à la France. Au Danemark, plus de 90 % des échanges entre les usagers et l'administration sont réalisés numériquement ; la loi a rendu obligatoire l'utilisation du numérique pour l'accès aux services administratifs, les voies téléphonique ou postale devenant l'exception. L'Espagne occupait en 2020 le deuxième rang en Europe en matière d'administration numérique, avec un score nettement supérieur à la moyenne. Au Royaume-Uni, l'accès aux informations et aux démarches administratives relevant de l'État central passe désormais par un guichet unique numérique. Une résolution du Parlement européen du 18 avril 2023 encourageait une accélération de la transition numérique des services publics, notant que les citoyens de l'Union européenne « s'attendent désormais à ce que les services publics soient accessibles en ligne », car « au cours de la pandémie de COVID-19, presque toutes les activités sont passées en ligne ».

Le rapport de la mission d'information du Sénat sur l'illectronisme et l'inclusion numérique estimait toutefois, en 2020, que si « un consensus assez large existe sur l'apport que peut constituer le numérique pour le fonctionnement et l'accès au service public », la dématérialisation n'en laisse pas moins de côté un grand nombre d'usagers qui, par exemple en raison de leur âge, de leur handicap ou d'un équipement défaillant, peinent à effectuer des démarches en ligne : ce constat reste d'actualité.

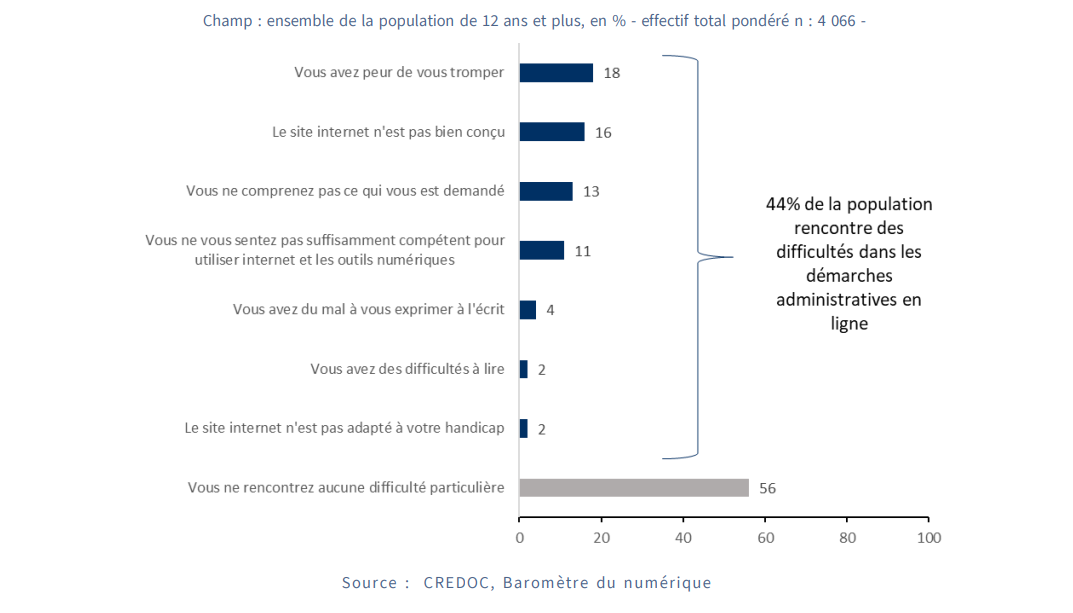

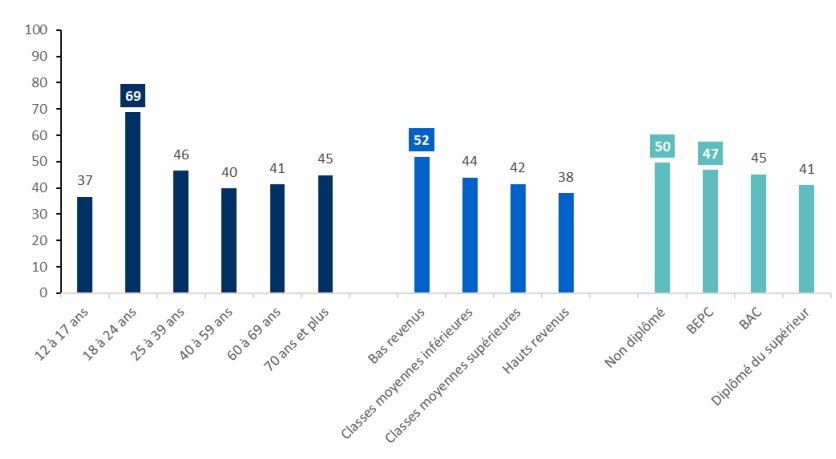

D'après le Baromètre du numérique de 2025, « presque un Français sur deux (44%) rencontre des difficultés dans la réalisation de démarches en ligne » ; près du quart des jeunes adultes de 18-24 ans, pourtant nés avec le numérique, ont « peur de se tromper » en effectuant ces démarches.

De manière très concrète, les difficultés rencontrées par certains de nos compatriotes établis hors de France pour s'identifier sur France connect, faute de numéro de téléphone français, peuvent être autant d'obstacles à l'accomplissement de démarches en ligne, notamment en matière de retraite.

Certains élus consultés par la mission d'information sur le site du Sénat en avril-mai 2025 témoignent : « La dématérialisation est adaptée à un public autonome mais totalement inadaptée et source d'angoisses pour un public défavorisé » ; elle est à l'origine d'une déshumanisation des services publics, voire d'une forme de « précarité relationnelle » pour les usagers qui, perdus devant leur écran, ont besoin d'un contact humain - guichet ou téléphone.

Aux effets de la fracture numérique s'ajoutent les perturbations causées par la contraction du maillage territorial de nombreux services publics (fermetures d'écoles, de bureaux de postes, de trésoreries, d'organismes de protection sociale, etc.) L'éloignement géographique des services publics dits de proximité, parallèlement à leur dématérialisation qui constitue une autre forme d'éloignement, est durement ressenti dans les territoires ruraux et constituait un thème récurrent des Cahiers de doléances, ouverts dans les mairies en 2018-2019 dans le contexte de la crise des gilets jaunes.

Les élus locaux consultés par la mission d'information ont témoigné du « sentiment d'abandon » lié, dans certains territoires, à cette évolution.

« Quand on ne peut plus mettre un nom et un visage sur un agent du service public, on ne peut guère s'étonner que les termes même de "service public" n'aient plus de sens pour nos administrés. »

La fracture territoriale ne se limite pas à la France rurale ; elle est également marquée dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV). Dans les outre-mer, pour accéder à certaines plateformes téléphoniques nationales, les usagers sont pénalisés par les horaires d'ouverture, alignés sur le fuseau horaire hexagonal : l'accès aux services publics peut constituer un défi pour nos concitoyens ultramarins.

II. UNE EXIGENCE : AMÉLIORER L'ACCUEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS

A. L'OMNICANALITÉ : PLUS QU'UN OBJECTIF, UNE NÉCESSITÉ

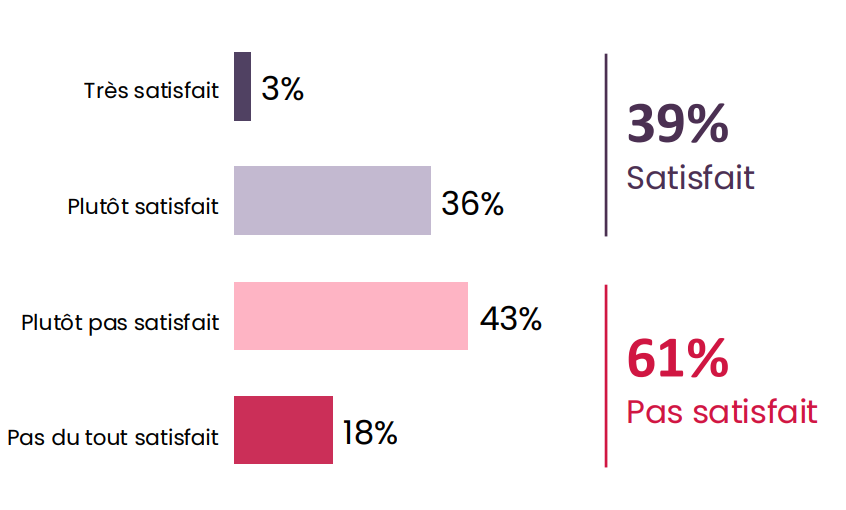

Les résultats du dernier baromètre de l'institut Paul Delouvrier publié en décembre 2024, montrent que la progression du numérique n'est ni linéaire ni inéluctable, puisque l'on constate « une stabilité relative du téléphone et du contact physique ». De plus, « les Français souhaitent en priorité que leurs services publics soient plus facilement joignables, quel que soit le mode de contact utilisé ».

Au total, près de 43 % des sollicitations entre les usagers et le service public continuent de passer par le téléphone (numérique : 32 % ; accueil physique : 15 % ; voie postale : 10 %). Le numérique ne saurait donc être l'unique mode d'accès aux services publics.

Les besoins des usagers peuvent se résumer par ce constat du collectif Le sens du service public : « une forte attente de proximité, de simplification et d'accompagnement humain ».

Le contact humain reste en effet privilégié par de nombreux usagers ; or selon le Baromètre des services publics de 2025, 38 % des répondants utilisent, pour joindre l'administration, un mode d'accès qui n'est pas leur « moyen de contact préféré » : pour ces usagers, les démarches administratives - plus particulièrement en ligne - sont ressenties comme une contrainte.

La France a, après une phase où la priorité a été accordée à la dématérialisation et au « tout-numérique », engagé des efforts pour rendre les administrations plus accessibles par d'autres canaux que le digital. En 2023, le « plan Téléphone » fixe un objectif de taux de décroché de 85 % pour les services, parallèlement au développement de la prise de rendez-vous téléphonique et du rappel de l'usager.

On observe en effet des marges de progression en la matière : après l'enquête menée en 2022 par le Défenseur des droits et l'Institut national de la consommation (INC) sur l'accueil téléphonique des services publics, qui pointait des lacunes importantes dans l'information fournie par quatre administrations (Assurance maladie, caisses d'allocations familiales, Pôle emploi et Carsat), nombre d'usagers restent découragés par des temps d'attente excessifs et doutent de la fiabilité des réponses qui leur sont adressées, malgré les améliorations mises en place depuis 2022 par ces organismes.

« À chaque fois que l'on téléphone soit à la CAF ou à la CPAM, nous n'avons pas le même interlocuteur et cela arrive très souvent qu'il dise tout le contraire des informations reçues du conseiller précédent. Je pense qu'il y a un manque de formation. Cela m'est déjà arrivé que le conseiller ne savait pas répondre à mes questions... » (Cité dans le Baromètre du non-recours, enquête réalisée entre septembre et novembre 2024 avec la Communauté urbaine d'Arras dans le cadre du projet Territoire zéro non-recours).

Or selon le Baromètre des services publics de 2025, « le téléphone apparaît comme le moyen de contact préféré par les usagers », avant le déplacement sur place, les échanges par courriel ou l'accès via un site internet. Cette préférence confirme que le téléphone n'est pas appelé à s'effacer au profit du numérique et que des efforts doivent être poursuivis pour assurer l'efficacité de l'accueil téléphonique.

Le recours au téléphone est également une nécessité pour les usagers qui ne « rentrent pas dans les cases » des formulaires en ligne : un contact humain reste indispensable pour contourner les obstacles de menus déroulants, qui ne sont pas conçus pour les cas complexes.

Par ailleurs, l'importance déterminante de l'accueil physique a également été confirmée par les déplacements de la mission d'information dans les territoires. Points multiservices, guichets uniques, services sociaux, espaces France services : dans toutes ces structures, les personnels, dont la mission d'information a constaté l'engagement, informent et orientent l'usager et l'aident à effectuer ses démarches - un rôle crucial face à la disparition de nombreux guichets.

La mission d'information est donc parvenue à la conclusion que les pouvoirs publics doivent garantir à l'usager le choix du canal par lequel il souhaite entrer en relation avec l'administration (omnicanalité). L'exemple de la déclaration fiscale sur les propriétés immobilières, qui a mis en difficulté nombre d'usagers faute de ligne téléphonique dédiée, illustre cette impérieuse nécessité.

Convaincue de l'importance majeure de l'accueil de l'usager, qu'elle considère comme le moment le plus important du service public, la mission d'information juge également nécessaire de valoriser l'accueil du public, quel que soit le canal de contact, en tant que compétence dans la formation et le déroulement de carrière des agents. L'accueil nécessite en effet le développement d'un véritable « savoir-être » fait d'écoute, mais aussi de gestion des tensions et des conflits.

B. LE SITE SERVICE-PUBLIC.FR : UN ATOUT À VALORISER ET À FAIRE CONNAÎTRE

Le site service-public.fr, géré par la direction de l'information légale et administrative (Dila), est le navire amiral de la présence numérique de l'État en matière d'accès aux services publics. C'est le portail d'entrée de l'usager pour toute information ou démarche à réaliser auprès des pouvoirs publics. Le site est mis à jour de façon quasi quotidienne afin de tenir compte des dernières évolutions législatives et réglementaires.

Service-public.fr bénéficie d'une forte fréquentation - 675 millions de visites en 2024 ; 8,1 millions par jour - notamment grâce à un travail volontariste sur les contenus et la structuration du site, qui permet un excellent référencement auprès des moteurs de recherche.

Toutefois, le site, très consulté, souffre paradoxalement d'un déficit de notoriété : si la quasi-totalité des Français l'ont utilisé ou l'utiliseront un jour, il demeure mal identifié par le public. Or il est crucial que l'usager soit en mesure de repérer les sources officielles d'information administrative, en particulier dans un contexte de prolifération d'officines parfois frauduleuses, proposant la réalisation de démarches contre rémunération.

C'est pourquoi la mission d'information recommande une campagne d'information auprès du grand public pour mieux faire connaître le site et les services qu'il propose.

Parmi les apports du site service-public.fr qu'il convient de mettre en valeur figure également une approche centrée sur l'usager lui-même, autour des « événéments de vie », fiches pratiques récapitulant les démarches nécessaires lors d'étapes importantes de la vie - départ d'un jeune de chez ses parents, recherche d'emploi, préparation de la retraite, arrivée d'un enfant, déménagement, recherche de crédit immobilier, décès d'un proche notamment.

Ce dispositif mérite d'être complété afin, notamment, de préparer les jeunes usagers à l'entrée dans la vie active avec une fiche spécifique, qui serait disponible en ligne et diffusée dans les CROUS, les associations étudiantes et le réseau des France Services.

Dans la même logique, la mission d'information estime que la fiche relative au décès d'un proche devrait être mise systématiquement mise à disposition dans les hôpitaux, Ehpad et services de pompes funèbres, afin de mieux atteindre le public ciblé.

III. FRANCE SERVICES : UN MODÈLE RÉUSSI GRÂCE À L'ENGAGEMENT DES COLLECTIVITÉS, QU'IL IMPORTE TOUTEFOIS DE RENDRE PLUS PERFORMANT POUR RENFORCER L'ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS DANS LES TERRITOIRES

Le réseau France services, héritier des Maisons de services au public (MSAP), a été déployé à partir de 2020 en réponse au sentiment d'abandon ressenti dans certains territoires.

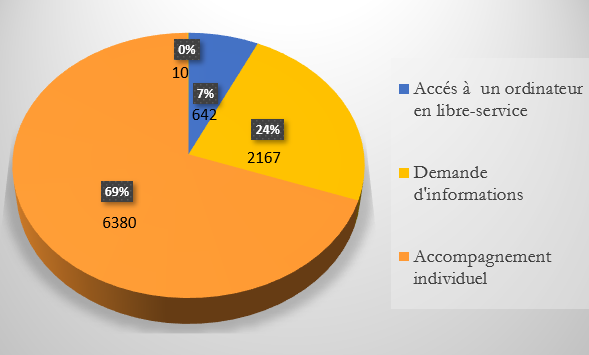

Source : France services de Belleville-en-Beaujolais

L'objectif était de permettre aux usagers de procéder aux principales démarches administratives du quotidien dans un lieu unique, distant de moins de 30 minutes de leur domicile. Pour certains élus locaux consultés par la mission d'information, les France services « remettent de l'humain [...] face aux plateformes téléphoniques ou internet ». D'autres élus, convaincus que « la mairie reste le premier service public de France », critiquent des structures qu'ils considèrent comme « la concrétisation de l'abandon des territoires par l'État », et qui en outre pèsent sur les finances des collectivités territoriales.

Ainsi que l'a résumé la ministre déléguée chargée de la ruralité lors de son audition : « les France services c'est le premier kilomètre et non le dernier : le service va aux administrés ! ».

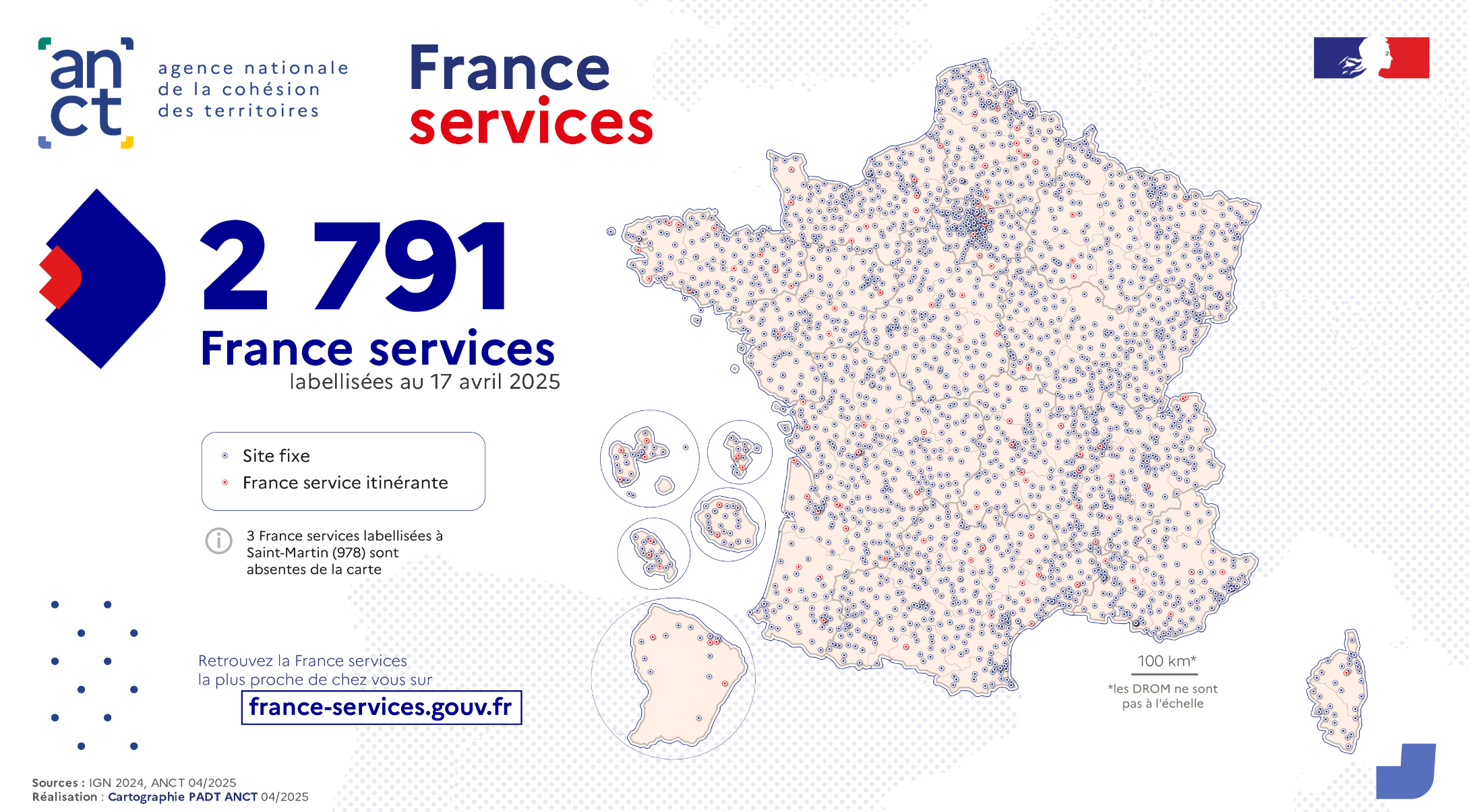

Si le maillage territorial de ce dispositif est bien avancé - près de 2 800 France services sont aujourd'hui déployées sur l'ensemble du territoire national - il importe de poursuivre la consolidation de ce réseau qui réalise chaque mois près d'un million d'accompagnements, selon l'Agence nationale pour la cohésion des territoires (ANCT).

Dans cette perspectives, différentes orientations ont été définies par la mission d'information :

- Poursuivre le développement des espaces France services dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV), aujourd'hui moins dotés alors-même que parmi les 10 France services les plus fréquentées, 7 se trouvent en QPV ;

- Amplifier les formules itinérantes qui permettent de rayonner au-delà des maisons France services et de se rapprocher des usagers, dans une logique d'« aller vers » ;

Source : Territoires vendômois

- Instaurer, à titre expérimental, une structure France services dédiée aux Français revenant en France après un séjour de longue durée à l'étranger, compte tenu de besoins spécifiques à ces usagers ;

- Encourager les permanences France services dans les mairies, car « les mairies sont depuis longtemps un France service avant l'heure ! », ainsi que l'ont fait observer les élus locaux consultés sur la plateforme du Sénat - une proposition à laquelle la mission d'information a souscrit sans réserve ;

- Privilégier l'implantation des nouveaux espaces dans les sous-préfectures, dans une logique de rééquilibrage des coûts incombant aux collectivités territoriales : en effet, 1% seulement des espaces France services sont portés par l'État (4 se situent en préfecture et 34 en sous-préfecture) ; 67% par les collectivités.

S'agissant de l'offre de services assurée par le réseau, la mission d'information est d'avis de stabiliser le « panier » constitué des 12 opérateurs partenaires du programme (France Titres, Assurance Retraite - Carsat, Assurance Maladie - CPAM, Allocations Familiales - CAF, Finances Publiques - DGFiP, France Travail, La Poste, Mutualité sociale agricole - MSA, Point-Justice, France Rénov, Chèque Énergie et Urssaf).

En 2024, les 5 opérateurs contribuant le plus à l'activité de France services étaient France titres (21%), l'Assurance retraite (18%), la CPAM (16%), la CAF (13%) et la DGFiP (13%). L'Urssaf, qui n'a rejoint le réseau qu'en avril 2025, ne figure pas dans ces statistiques.

Sous réserve de l'aboutissement des chantiers déjà lancés (par exemple en matière de retraite complémentaire avec l'Agirc-Arrco), la mission d'information juge donc indispensable de consolider ce dispositif avant toute éventuelle extension de celui-ci, dans une logique de stabilisation nécessaire pour garantir dans la durée le maintien des bons résultats du programme.

Parallèlement, la mission d'information est d'avis de consolider l'articulation entre France services et les opérateurs nationaux partenaires du réseau, une priorité pour assurer la qualité des services offerts aux usagers et sécuriser le travail des agents.

La mission d'information demande que soit garanti aux conseillers France services un accès téléphonique dédié aux opérateurs nationaux dans chaque département, et que se développent des permanences physiques des opérateurs au sein des espaces France services, en adéquation avec les spécificités des territoires et selon un calendrier cohérent avec les besoins des usagers.

Enfin, les déplacements de la mission d'information dans le Rhône, le Loir-et-Cher, l'Yonne et le Finistère ont confirmé le rôle essentiel des conseillers France services, qui assurent au service des usagers des fonctions d'écoute et de premier accueil tout aussi importantes que l'aide à l'accomplissement des démarches administratives. La polyvalence de ces agents est une de leurs qualités majeures : la mission fait sienne l'expression de « couteaux suisses de l'État » entendue lors de ses visites dans les territoires.

La mission recommande donc de mieux prendre en compte les évolutions du métier de conseiller France services en structurant leur formation et leur parcours professionnel et en leur assurant un déroulement de carrière à hauteur de leurs compétences.

IV. PROTÉGER PLUS EFFICACEMENT LES USAGERS CONTRE LES SITES FRAUDULEUX PROPOSANT D'EFFECTUER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES CONTRE RÉMUNÉRATION : UNE CONTREPARTIE INDISPENSABLE AU DÉVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS DÉMATÉRIALISÉS

La complexité associée aux démarches en ligne et le nombre croissant de démarches administratives dématérialisées incitent certains usagers à recourir à des offres payantes, alors-même que ces démarches sont gratuites ou quasi-gratuites. Or certains de ces sites peuvent induire l'usager en erreur, par exemple parce qu'ils reproduisent de manière trompeuse l'apparence de sites officiels, ou en raison de l'absence de transparence sur les modalités de paiement des prestations par les clients.

La mission d'information a pu mesurer la prolifération de ces sites marchands, dits « de conciergerie administrative », et le risque qu'ils représentent pour des usagers non avertis - un constat partagé par la DGCCRF, l'UFC-Que choisir et l'Institut national de la consommation.

Face à la primo-dématérialisation de certaines démarches telles que l'établissement ou le renouvellement d'un certificat d'immatriculation, dématérialisé depuis 2017, les usagers sont confrontés à un nombre important et parfois contradictoires d'informations disponibles en ligne, sans être en mesure d'en maitriser la fiabilité ou la véracité.

Ce phénomène recouvre ainsi une pluralité de risques pour les administrés : payer à un tiers une prestation pourtant délivrée gratuitement par les administrations - à titre d'exemple, la délivrance de la carte grise - , payer un service qui n'offre aucune réelle plus-value dans l'accomplissement d'une démarche administrative - par exemple, la prise de rendez-vous en mairie -, ou enfin, se retrouver sans le vouloir ou l'avoir compris sur un site imitant les sites officiels et être victime d'une arnaque.

La mission d'information note par ailleurs l'existence d'offres de services payants dans deux domaines particulièrement problématiques :

- le coaching sur Parcoursup qui, sans être illégal, peut atteindre des montants particulièrement élevés, mettant en cause l'égalité entre les futurs étudiants ;

- l'existence d'intermédiaires en ligne proposant d'effectuer contre rémunération des demandes d'aides sociales, alors-même que ces aides sont un droit pour les intéressés.

Les sites monnayant les démarches administratives en ligne valorisent trois arguments : la simplicité, l'accompagnement de la personne, le traitement sécurisé de ses données. Ce dernier argument vise à rassurer face aux risques d'arnaque ou de hacking qui ont altéré la confiance de nombreux usagers au cours de la période récente.

La mission a constaté que la protection de l'usager via la protection du consommateur en ligne est aujourd'hui un impensé de la dématérialisation des services publics.

Ainsi, face à cette myriade de pratiques commerciales a minima déloyales, voire illégales et trompeuses, la mission d'information a souhaité trouver un juste équilibre entre le contrôle et la répression de ces comportements.

Elle appelle dès lors, en premier lieu, à moderniser et à renforcer l'arsenal pénal destiné à lutter contre les sites frauduleux proposant d'effectuer pour l'usager des démarches administratives contre rémunération :

- en introduisant des circonstances aggravantes, pour en renforcer les sanctions, en cas de pratiques commerciales trompeuses en ligne ou d'utilisation frauduleuses des signes d'autorité en ligne ;

- en étendant explicitement le champ de l'article L. 554-2 du code de la sécurité sociale, qui sanctionne les intermédiaires offrant des services payants à un allocataire pour lui faire obtenir des prestations contre paiement, aux offres de tels services en ligne ;

- et en tenant compte, dans le régime juridique des pratiques commerciales trompeuses concernant la marchandisation de démarches administratives, des pratiques visant à mettre en avant des mentions telles que la rapidité ou le taux de réussite de démarches administratives effectuées contre rémunération, laissant croire que le vendeur obtient de meilleurs résultats que les usagers réalisant leurs démarches par eux-mêmes.

Face aux risques de perte de confiance dans l'action publique du fait des pratiques frauduleuses ou contestables en ligne, la mission d'information recommande, parallèlement au renforcement des mesures de sanction, l'adoption de mesures destinées à renforcer l'identification, par les usagers, des outils et des sites officiels permettant d'accéder aux services publics et de réaliser des démarches en ligne. Ainsi, elle propose d'intensifier les efforts déjà mis en oeuvre par les administrations publiques :

- en établissant des signes distinctifs communs et infalsifiables aux sites officiels afin de limiter les risques de confusion avec les sites payants ;

- en améliorant le référencement des sites officiels de démarches administratives et poursuivant avec détermination le déréférencement des sites frauduleux ;

- en clarifiant la communication nationale autour des démarches en ligne en insistant sur la gratuité de celles-ci, et assurant une communication régulière sur ce sujet ;

- et en renforçant la qualité de certains sites officiels comme mesdroitsosicaux.gouv.fr par le biais de partenariats renforcés avec les collectivités territoriales, de manière à limiter l'intérêt pour l'usager de recourir à des sites payants pour accéder à ses droits.

V. METTRE À PROFIT LES AVANCÉES TECHNOLOGIQUES POUR CONSTRUIRE UNE ADMINISTRATION NUMÉRIQUE AU SERVICE DE L'USAGER : UN BESOIN DE MISE EN COHÉRENCE

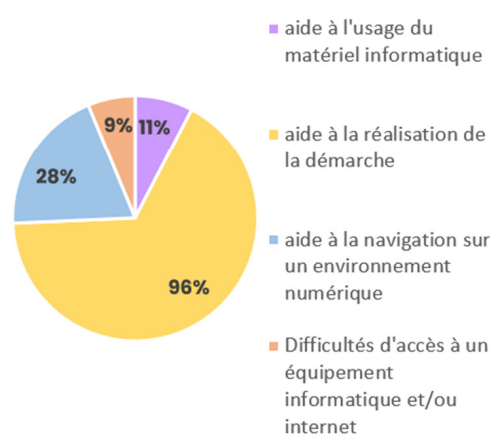

A. BÂTIR UNE POLITIQUE PUBLIQUE DE L'INCLUSION NUMÉRIQUE

Le choix de proposer à tous nos concitoyens une alternative au numérique doit aller de pair avec un engagement affirmé en faveur de l'accompagnement des publics les plus éloignés du numérique. C'est notamment la mission des conseillers numériques, qui exercent dans des lieux tels que les centres sociaux, les missions locales, voire les maisons France services. Toutefois, la situation d'extrême précarité de certains publics, plus particulièrement en zone urbaine, conduit à traiter leurs démarches administratives dans l'urgence et rend difficile leur évolution vers l'autonomie numérique.

« On m'a dit d'aller sur internet. Il est où, internet ? » (Témoignage d'une conseillère numérique rencontrée lors d'un déplacement).

Le service reste néanmoins apprécié des collectivités. Outre que le financement du dispositif appelle des interrogations sur l'avenir des conseillers numériques, il importe donc de rendre plus cohérents le financement et la mise en oeuvre de la politique publique de l'inclusion numérique, afin de porter une vision stratégique claire : les lignes budgétaires mobilisées sont multiples, tout comme les opérateurs - ANCT, Banque des territoires, Dinum, etc.

C'est pourquoi la mission d'information recommande que l'inclusion numérique dans son ensemble, avec les conseillers numériques mais aussi Aidants Connect, destiné aux professionnels qui accompagnent régulièrement des personnes éloignées du numérique dans leurs démarches, soit dotée d'un véritable chef de file en mesure de penser l'articulation des différents intervenants - notamment les conseillers numériques et les conseillers France services.

La densification de cette politique est essentielle car contrairement à un cliché tenace, l'illectronisme n'est pas voué à se résorber à mesure que se diffusent les compétences numériques au sein de la population. En effet, l'apparition à un rythme rapide d'équipements et d'outils nouveaux - comme par exemple le QR code - est à l'origine d'une évolution constante des compétences numériques, qui laisse régulièrement sur le bord de la route une partie de la population. « Les fractures numériques ne sont pas statiques », et dans le domaine numérique comme en matière sociale, « la vulnérabilité est un état dynamique et changeant », soulignait à juste titre un rapport de l'ONU sur l'e-administration, publié en 2022.

B. CONTRÔLER LES USAGES DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET LA METTRE AU SERVICE DES CITOYENS

Les avancées permises par l'intelligence artificielle sont désormais perceptibles dans presque tous les domaines de l'activité humaine. Les services publics n'y font pas exception, avec les possibilités ouvertes notamment en matière de rédaction de courriers ou courriels, ou encore de traitement de l'information.

La mission d'information a pris connaissance de chantiers ouverts dans ce domaine par plusieurs administrations comme l'Acoss, la Caisse nationale d'assurance vieillesse ou l'Assurance maladie, notamment pour affiner leur connaissance du public et ainsi devancer les besoins de l'usager et les questions qu'il est susceptible de se poser.

La génération de réponses automatiques à l'usager fait également partie de ces chantiers. Citons à titre d'exemple les trois fonctions de l'outil Albert, en cours d'expérimentation dans les maisons France Services :

· Accélérer la recherche d'informations administratives fiables pour les conseillers ;

· Offrir des réponses à jour et contextualisées, dans un environnement réglementaire complexe et mouvant (plus de 160 démarches couvertes, 12 opérateurs partenaires) ;

· Faciliter l'intégration des nouveaux conseillers, en leur fournissant un appui numérique quotidien, autonome et rapide d'accès.

L'enjeu consiste donc à trouver un équilibre entre le gain de temps et les économies que permettrait de dégager l'intelligence artificielle ; il s'agit aussi de répondre aux attentes d'usagers qui ressentent le besoin d'une humanisation des contacts avec l'administration, et aux exigences d'agents en quête de sens.

Si ces initiatives prises par les administrations sont à saluer, la mission d'information est d'avis :

· De les mettre en cohérence au niveau national, avec un chef de file clairement identifié ;

· De formuler une doctrine claire sur l'utilisation de l'IA au service de l'usager - en matière de transparence, de sécurité des données, de périmètre des tâches automatisées ;

· De diffuser cette doctrine à tous les niveaux de l'administration.

La mission d'information partage pleinement le point de vue de la délégation sénatoriale à la prospective, qui soulignait dans un rapport d'information présenté par Didier Rambaud et Sylvie Vermeillet en 2024 : « l'utilisation [de l'IA] au service de l'intérêt général ne [pourrait] se faire qu'à condition que les agents, les usagers et les citoyens aient pleinement confiance ».

IA et information officielle : garder le contrôle

Au-delà des applications métier de l'IA, la mission d'information s'est également intéressée au problème spécifique du traitement par les opérateurs du secteur de l'information officielle délivrée par des sites comme service-public.fr. En effet, selon les équipes de la Direction de l'information légale et administrative (Dila) rencontrées par le président et la rapporteure, les outils tels que ChatGPT ou Gemini ne font pas toujours apparaître la source des réponses qu'ils apportent à l'usager. Or à terme, avec l'évolution des usages d'internet, ces outils pourraient se substituer aux moteurs de recherche traditionnels. Comme il est essentiel que l'information officielle soit clairement identifiée comme telle dans l'espace numérique, la mission d'information estime indispensable d'engager des discussions au plus haut niveau avec les principaux opérateurs afin de faire valoir cette exigence.

Plus généralement, il apparaît indispensable que la fonction publique recrute des profils qui maîtrisent tout aussi bien les aspects techniques de l'intelligence artificielle que sa dimension juridique et politique : en matière d'IA, le donneur d'ordre doit conserver le contrôle sur l'action du technicien et un regard éclairé sur la conception de l'outil.

AVANT PROPOS

« Qu'il s'agisse de préparer un départ à la retraite, de créer une entreprise ou simplement de renouveler sa carte d'identité, l'usager est confronté à l'Administration avec un grand "A" avec, chaque fois, le constat de la complexité et, souvent, le sentiment qu'il serait possible de faire plus simple »1(*) : ce constat établi en 2012 par la structure interministérielle chargée de la modernisation et de la simplification de l'action publique pourrait avoir été écrit aujourd'hui. Il met en évidence, pour le lecteur de 2025, la persistance de difficultés majeures, pour l'usager, dans ses relations avec les services publics, alors même que la simplification des démarches administratives est inscrite sur la feuille de route de tous les gouvernements de notre pays depuis une vingtaine d'années et que son cadre juridique s'est renforcé au fil du temps au profit de l'usager.

Selon ce document vieux de plus de dix ans, mais qui paraîtra très actuel à nombre de nos concitoyens, la préparation de la retraite est présentée comme un « long, fastidieux et peut-être même inquiétant parcours ».

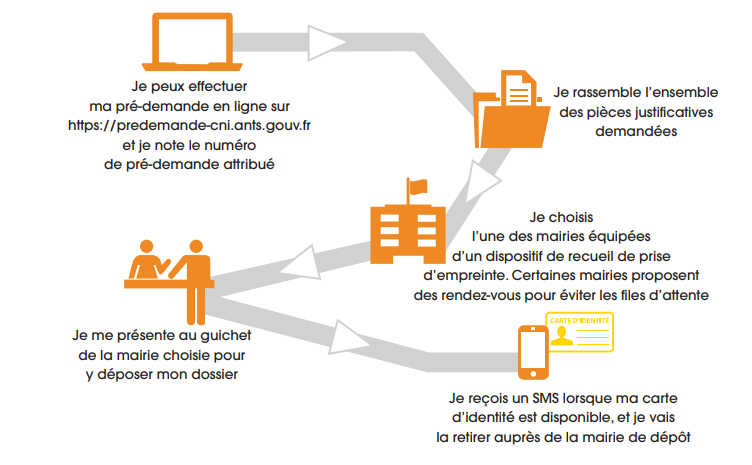

Sont tout particulièrement fléchés comme des « événements de vie » critiques pour les usagers le décès d'un proche, le handicap ainsi que le renouvellement ou l'établissement de papiers d'identité - comment ne pas évoquer, sur ce dernier point, le mécontentement causé, en 2022-2023, par des délais de délivrance des titres d'identité jamais atteints - jusqu'à six mois dans certains cas, d'après la Cour des comptes2(*) ?

De manière plus spectaculaire - et fort heureusement plus exceptionnelle - le mur de complexité auquel a été confronté un usager déclaré mort par erreur3(*) éclaire sur la réalité vécue par certaines personnes lorsqu'elles se trouvent en butte à un univers administratif régulièrement considéré comme opaque et inaccessible.

Dans certains cas, la référence qui s'impose est celle de Kafka, tant le contact avec l'administration confine à l'absurde, comme l'illustre ce passage du Quai de Ouistreham dans lequel un demandeur d'emploi dont la ligne téléphonique a été coupée tente, au guichet de Pôle emploi, d'obtenir un rendez-vous avec un conseiller. Une entreprise vaine, car de nouvelles directives imposent la prise de rendez-vous exclusivement par téléphone : « On ne peut plus fixer de rendez-vous en direct. Ce n'est pas notre faute, ce sont les nouvelles mesures, nous sommes obligés de les appliquer. Essayez de nous comprendre. Désormais, les rendez-vous ne se prennent plus que par téléphone. - Mais je n'ai plus le téléphone. - Il y a des postes à votre disposition au fond. Mais je vous préviens : il faut appeler un numéro unique, le 39 49, relié à un central qui vient d'être mis en place. Il est pris d'assaut. L'attente peut être longue. - Longue ? - Parfois plusieurs heures »4(*).

Dans cet esprit, une proposition de résolution, déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale en octobre 2021, estimait que « trop de Français sont malades de leur relation à l'administration » et, mettant en cause « une complexité administrative et une dématérialisation des démarches qui fait peser sur nombre de nos concitoyens une angoisse quasi existentielle, celle de cocher la mauvaise case, ou pire de n'en cocher aucune », invitait le Gouvernement à « reconnaître, prévenir et lutter contre le risque d'épuisement administratif des Français »5(*).

La bascule vers le digital - 82 % des démarches se font aujourd'hui en ligne - n'a fait que transposer cette complexité dans l'univers numérique : les « murailles de papier »6(*) auxquels on peut comparer les formulaires administratifs restent tout aussi infranchissables derrière un écran. L'image du « parcours du combattant » vient spontanément à l'esprit ; dans un registre humoristique, nombre d'usagers reconnaîtront leur expérience dans la recherche par Astérix du formulaire A38 dans les dédales de la « maison qui rend fou »7(*) : cette satire des guichets peut être appliquée aux démarches en ligne.

Ainsi, « Presque un Français sur deux (44%) rencontre des difficultés dans la réalisation de démarches en ligne »8(*) : ces contraintes concernent plus particulièrement certaines catégories de la population éloignées du numérique pour des raisons générationnelles, sociales ou économiques.

À cette fracture numérique s'ajoutent les perturbations causées par la contraction du maillage territorial de nombreux services publics (fermetures d'écoles, de bureaux de postes, de trésoreries, d'organismes de protection sociale, etc.). Cet éloignement géographique des services publics dits de proximité, parallèlement à leur dématérialisation qui constitue une autre forme d'éloignement, est durement ressenti dans les territoires ruraux. Une telle évolution a inspiré un sentiment d'abandon dont les Cahiers de doléance, ouverts dans les mairies en 2018-2019 dans le contexte de la crise des gilets jaunes, se sont faits l'écho ; ce ressenti concerne aussi les quartiers de politique de la ville (QPV).

Or ces évolutions, il faut le souligner, ne sont pas le fait des seuls services publics :

- tout d'abord, l'éloignement géographique n'est pas spécifique aux administrations : en général, la fermeture des services publics accompagne ou précède la disparition de commerces ;

- de même, les administrations n'ont pas le monopole des plateformes téléphoniques et des conversations avec un robot, régulièrement déplorées par de nombreux usagers (« tapez 1, 2, 3... ») ; les longues attentes - répétées parfois plusieurs jours de suite pour obtenir une réponse - sont bien connues des clients des banques, des compagnies d'assurance et des fournisseurs de téléphonie mobile ou d'énergie. Au développement des démarches en ligne correspond en quelque sorte, dans le domaine du commerce, celui des caisses automatiques : le remplacement de l'humain par la machine n'est pas le propre de l'administration.

En revanche, l'accès aux services publics revêt une dimension spécifique et constitue un enjeu majeur en raison du lien singulier qui relie l'administration à ses usagers :

- d'une part, les services publics incarnent la présence de l'État dans les territoires : leur disparition, quels qu'en soient les motifs, est de nature à décourager des citoyens qui s'estiment négligés par l'État et qui se considèrent comme « les oubliés des mesures législatives et des mesures gouvernementales »9(*), et à les éloigner encore davantage de la politique. De manière significative, l'étude annuelle du Conseil d'État, dédiée en 2023 à L'usager du premier au dernier kilomètre de l'action publique10(*), rappelait l'« exigence démocratique » qui caractérise l'accès aux services publics, tout autant que l'enjeu d'efficacité de l'action publique. De même, une enquête publiée en février 2025, quelques semaines avant le lancement des travaux de cette mission, portait sur « les inégalités d'accès aux services publics et l'impact sur le vote »11(*) ;

- d'autre part, les effets cumulés des deux causes d'exclusion dans l'accès aux services publics, évoquées précédemment - fracture territoriale et fracture numérique - mettent en péril l'égalité d'accès aux services publics ; or « L'égal accès effectif de toutes et tous aux services publics ne peut pas être un simple objectif de politique publique parmi d'autres : il constitue le socle de ce que notre pays doit à chacun de ses habitants, la condition nécessaire pour former une société de citoyens libres, égaux et fraternels »12(*) : la mission d'information fait sienne cette remarque du défenseur des droits ;

- en outre, les démarches administratives, qu'elles soient ou non effectuées en ligne, concernent tout le monde : selon le Baromètre des services public dévoilé en juin 2025, 94 % des Français « déclarent avoir été en contact avec au moins un service public au cours des 12 derniers mois, à raison de 6 services publics en moyenne par personne ».

Cette quasi-universalité traduit le fait que tous les actes de la vie, de la naissance à la mort, s'incarnent dans des démarches administratives : avoir un enfant, le faire garder, l'inscrire à l'école ; se déplacer - à l'intérieur de nos frontières ou à l'étranger ; adapter son logement à la transition climatique ; déménager ; participer à la vie associative ; faire des études ; se former ; créer une entreprise ou un commerce ; perdre son emploi ; être confronté à la maladie, au handicap ou au deuil...

Simplifier les démarches revient donc à simplifier le quotidien de millions de personnes.

Or selon l'INSEE, un tiers des Français avaient, en 2021, renoncé à effectuer une démarche en raison de difficultés liées à la dématérialisation13(*). De plus, les démarches administratives sont une condition de l'accès aux droits : les difficultés que présentent certains parcours administratifs ont pour conséquence le non-recours à ces droits, qui concerne jusqu'à 30% des bénéficiaires potentiels de certaines prestations sociales.

C'est dans ce contexte que le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (RDPI) a demandé, dans le cadre du droit de tirage reconnu à chaque groupe politique par l'article 6 bis du Règlement du Sénat, la constitution d'une mission commune d'information sur « l'accès aux services publics : renforcer et rénover le lien de confiance entre les administrations et les usagers ».

Le Sénat a désigné les 19 membres de la mission d'information lors de la séance publique du mercredi 26 mars 2025.

Lors de sa réunion constitutive, le 8 avril 2025, la mission d'information a pris acte de la nomination de Mme Nadège Havet en tant que rapporteure, conformément au souhait du groupe RDPI de confier le rapport de cette mission à l'un de ses membres. M. Gilbert-Luc Devinaz, président, a alors rappelé les enjeux de la mission : « La proximité et l'efficacité des services publics sont évidemment un enjeu d'égalité, entre les territoires et entre les citoyens. Mais il s'agit aussi d'un enjeu démocratique, puisque le sentiment d'éloignement qu'éprouvent nombre d'usagers encourage l'abstention ».

Les travaux de la mission d'information se sont échelonnés entre le 29 avril et le 8 juillet 2025.

Au cours de douze auditions en réunion plénière et onze auditions au format « rapporteur », elle a rencontré des interlocuteurs très divers (Défenseur des droits, hauts fonctionnaires, universitaires, représentants des grands opérateurs de la sphère sociale (CNAV, CNAM CNAF, Urssaf, France Travail), d'associations de consommateurs, d'associations d'élus, de syndicats de la fonction publique), ainsi que trois membres du Gouvernement : Mmes Juliette Méadel et Françoise Gatel, ministres déléguées auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargées respectivement de la ville et de la ruralité, ainsi que M. Laurent Marcangeli, ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification.

Veillant à susciter des synergies au sein du Sénat, au-delà de la mission d'information, le président et la rapporteure ont souhaité associer à l'audition de la directrice des Français à l'étranger les membres du groupe d'études « Statut, rôle et place des Français établis hors de France » ; de même l'audition du directeur général aux outre-mer a-t-elle été ouverte à la délégation sénatoriale aux outre-mer.

Une visite à la direction de l'information légale et administrative (DILA), au cours de laquelle la mission d'information a rencontré les responsables du site service-public.fr, principal site public d'information administrative, a complété les informations recueillies au cours de ces auditions.

Soucieuse de se rendre au plus près du terrain, la mission d'information a en outre effectué cinq déplacements dans les territoires : dans le Rhône (le 16 juin), le Loir-et-Cher (le 19 juin), le Finistère (les 25 et 26 juin), l'Yonne (le 30 juin) et en Seine-Saint-Denis (le 8 juillet). Ces déplacements ont, à chaque fois, permis des rencontres fructueuses avec tous ceux qui, aux côtés des élus locaux, oeuvrent au quotidien pour rendre les services publics plus accessibles aux usagers, dans leur diversité.

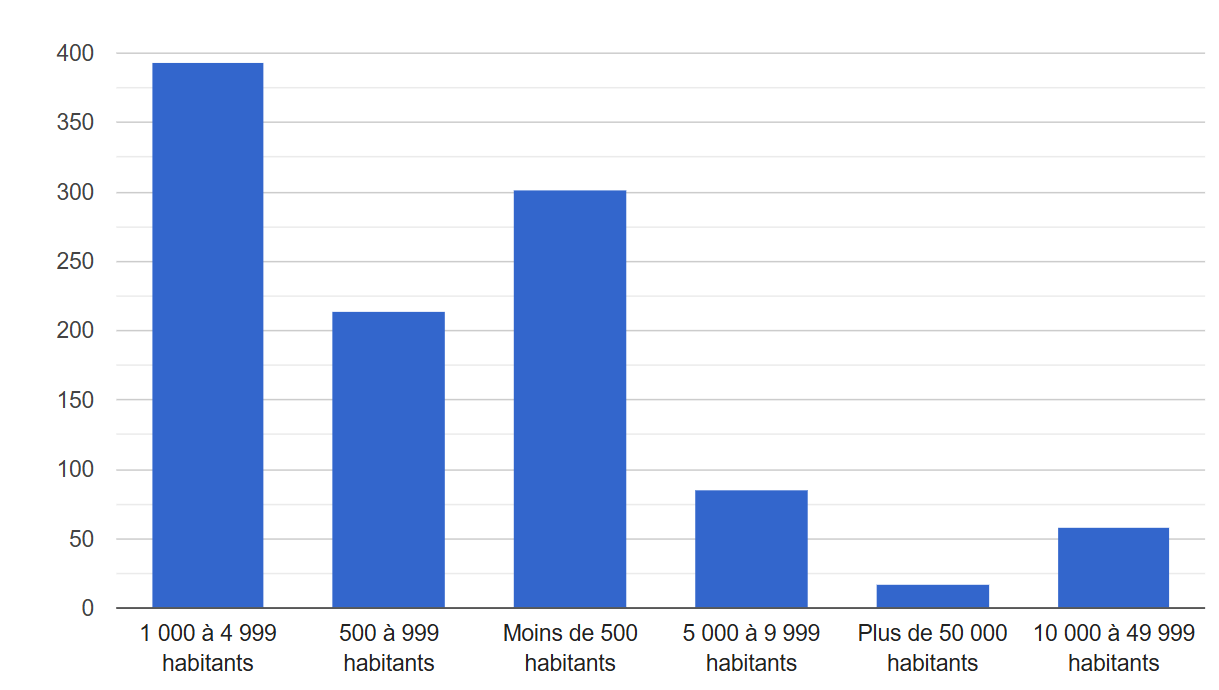

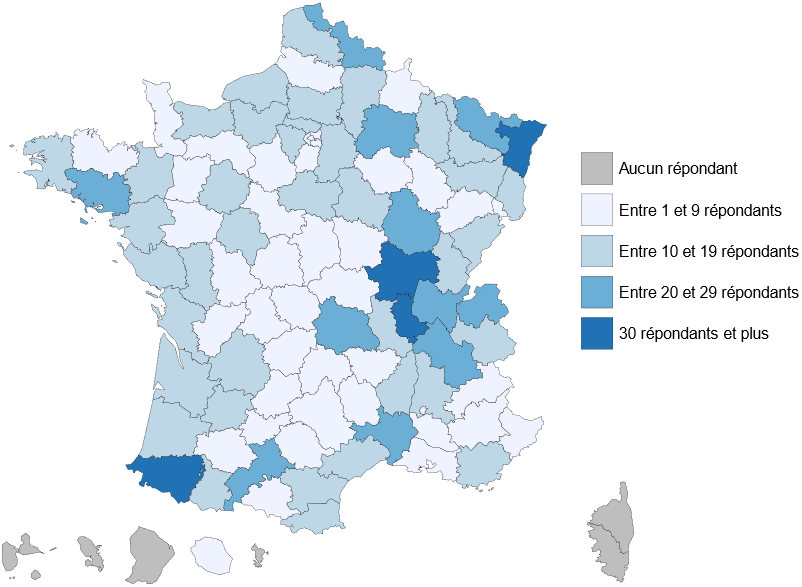

Parallèlement à ce cycle d'auditions et de déplacements, la mission d'information a procédé, sur le site du Sénat, à une consultation des élus locaux, entre le 14 avril et le 12 mai 2025. Les collectivités territoriales ayant la responsabilité de services publics décisifs pour le quotidien de nos concitoyens, la mission d'information a tenu à connaître le point de vue des élus sur l'évolution récente des services publics dans leurs territoires.

Les quelque 1 200 réponses recueillies à cette occasion, dont la synthèse est annexée à ce rapport, confirment l'engagement des élus pour améliorer l'accès aux services publics dans leurs territoires et soulignent la richesse des témoignages adressés à la mission d'information par ces élus, auxquels elle adresse ses plus chaleureux remerciements.

Comme cela a été précisé au cours de la réunion constitutive, la rapporteure a décidé d'écarter des travaux de la mission d'information les problématiques liées l'accès des étrangers aux services publics, qui constitue un sujet en soi, si l'on en juge par les réflexions du Défenseur des droits sur la dématérialisation des démarches administratives liées aux titres de séjour14(*). Le choix de la mission d'information a été de centrer son propos sur les dimensions territoriales de son sujet.

Compte tenu de l'ampleur de celui-ci, qui embrasse tous les aspects de la vie des personnes physiques et morales, la mission d'information a pris le parti de centrer son propos sur quelques exemples de démarches administratives qui lui ont paru représentatifs des avancées franchies au profit de l'usager et des marges de progression qui persistent dans certains domaines.

Parallèlement aux auditions et aux déplacements conduits par la mission d'information, les réflexions de celle-ci se sont nourries de rapports publiés par le Sénat, et tout particulièrement des travaux de la mission d'information de 2020 sur l'illectronisme et l'inclusion numérique15(*), de la commission des finances de 2022 sur le réseau France service16(*) ou, plus récemment, de rapports consacrés à l'IA par deux délégations :

- la délégation à la prospective, qui dans une analyse des conséquences de l'IA sur les services publics, souligne le potentiel de l'IA générative, susceptible de rendre l'action publique « plus efficace, plus accessible, plus équitable, plus individualisée et finalement plus humaine », à condition que les agents, les usagers et les citoyens aient « pleinement confiance » en cet outil qui comporte aussi des risques et des limites17(*) ;

- et la délégation aux collectivités territoriales, qui aborde l'influence de l'IA sur la conduite des politiques publiques locales et évoque le risque de déshumanisation des services publics locaux18(*).

De même la réflexion de la mission d'information s'est-elle appuyée sur différents rapports publics :

- du Défenseur des droits sur la dématérialisation des services publics, publié en 2022 ;

- du Conseil d'État, précédemment évoqué, consacré en 2023 à L'usager, du premier au dernier kilomètre ;

- de la Cour des comptes sur le prélèvement à la source, la délivrance des titres sécurisés, le programme « gérer mes biens immobiliers » et le programme France services.

Le rapport de la mission d'information, examiné le mardi 16 septembre 2025, s'articule autour des étapes suivantes :

- un rappel des circonstances de la dématérialisation des services publics, des conséquences de cette évolution majeure sur les territoires et du regard porté par les usagers sur les services publics ;

- un bilan de la politique publique destinée à améliorer l'accès aux services publics, qui s'est traduite par de vraies avancées au cours des dernières années ;

- l'identification de défis à relever et de progrès à mettre en oeuvre pour parvenir à des services publics à la fois simples, accessibles, efficaces et humains, gages d'égalité et de cohésion sociale.

Au terme de ces travaux, la mission d'information formule 20 recommandations pour :

- améliorer l'accueil et l'accompagnement des usagers ;

- renforcer l'accès aux services publics dans les territoires en améliorant l'efficacité du réseau France services ;

- protéger plus efficacement les usagers contre les sites frauduleux leur proposant, contre rémunération, une aide dans leurs démarches administratives en ligne ;

- mettre à profit les récents progrès technologiques pour promouvoir une administration au service des usagers et renforcer la lutte contre l'exclusion numérique.

I. L'ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS : UNE DÉMATÉRIALISATION LARGEMENT RÉPANDUE

A. DIGITALISATION DES SERVICES PUBLICS, SENTIMENT DE DÉCLIN DANS CERTAINS TERRITOIRES ET EXCLUSION NUMÉRIQUE

1. Les démarches administratives en ligne : une réalité pour une majorité d'usagers

a) Plus de 80 % des démarches sont désormais dématérialisées

Comme l'a indiqué le directeur interministériel de la transformation publique lors de son audition, les chiffres clé des « grands réseaux de service public à guichet » (hors gendarmerie, police, collectivités territoriales, école et hôpitaux) représentent chaque année :

- 572 millions de démarches en ligne, soit 82 % des démarches ;

- deux milliards de visites sur les sites administratifs.

L'accès aux services publics se fait donc désormais principalement en ligne : « Les démarches administratives en ligne sont devenues une pratique courante pour une large majorité de la population française », selon l'édition 2025 du Baromètre du numérique19(*), qui mesure chaque année la diffusion des équipements et des usages numériques dans la société française depuis 2000 pour évaluer comment les Français utilisent internet et les outils numériques et identifier les tendances émergentes dans ce domaine.

Selon cette enquête, 73 % des Français ont en 2024 effectué une démarche administrative en ligne au cours de l'année, ce qui constitue un « nouveau record » : « La dématérialisation (ou numérisation) des démarches administratives s'est imposée comme une nouvelle norme du service public ».

b) La transformation numérique de l'État : un processus continu depuis la fin des années 1990

Le fait que le numérique soit devenu un canal incontournable d'accès aux services publics est le résultat d'une évolution régulière depuis la fin des années 1990, dans le cadre d'une démarche de modernisation de l'administration conduite par tous les gouvernements.

- Ainsi, le programme d'action gouvernemental pour la société de l'information (PAGSI), lancé en 1998, est allé de pair avec un effort de publication sur internet des informations publiques essentielles dont une manifestation décisive a été la création, en 2000, du site service-public.fr, portail de l'administration devenu un site de référence pour l'information en ligne des usagers, sur lequel la rapporteure reviendra ultérieurement.

- Le plan ADministration ÉLEctronique (ADELE) pour 2004-2007 visait à faire de l'administration électronique un levier de la modernisation de l'État : présenté par le Premier ministre à Lyon le 9 février 2004, ce projet affichait l'ambition de « rendre l'administration plus performante, plus accessible et moins chère ». Parmi les 140 mesures prévues par ce plan figure le numéro unique de renseignement administratif 3939.

Le développement de l'administration électronique visait à « faire prévaloir à tous les niveaux de l'État une culture de service, en même temps qu'une culture de transparence et de résultats », l'objectif étant de permettre aux usagers de « s'acquitter des formalités de la vie quotidienne sans avoir à sacrifier une demi-journée » et sans être « constamment assujettis à "l'impôt papier"»20(*).

Les objectifs du projet ADELE - février 200421(*)

« L'administration électronique, c'est en quelque sorte la promesse d'une administration rêvée, disponible 24 h sur 24, personnalisée, allant au-devant des attentes des usagers et gérant elle-même sa propre complexité, grâce aux nouvelles technologies. Une administration sans paperasse, qui libère l'énergie et la créativité des agents, pour un service public au rendez-vous de l'avenir. »

« Les Français doivent pouvoir s'acquitter des formalités de la vie quotidienne sans avoir à sacrifier une demi-journée, sans avoir à maîtriser toutes les logiques internes de l'administration, sans être constamment assujettis à "l'impôt papier". Ils veulent que l'administration soit plus proche, plus attentive à leurs besoins, plus efficace. »

« Le numéro unique de renseignement administratif, 39-39, est un outil à la fois simple, performant et en parfaite adéquation avec les demandes des usagers. [...] Avant de se déplacer, les usagers veulent savoir s'ils doivent aller en mairie ou en préfecture, de quels papiers ils ont besoin, quels sont les horaires d'ouverture des services publics. Parfois, un simple renseignement téléphonique permet d'éviter un déplacement qui nécessite une demi-journée de congé ou de RTT. C'est justement ce que permet le 39-39, pour offrir à l'usager un point d'entrée unique, ouvert de 8 h à 19 h toute la semaine, ainsi que le samedi jusqu'à 14 h. L'extrême intérêt de ce service a amené le Président de la République à souhaiter sa généralisation sur tout le territoire. Ce sera chose faite dès l'automne 2004. La France disposera ainsi d'un outil unique en Europe, par sa dimension et son étendue nationale, au service des citoyens. »

« Deuxième exemple, le déménagement, parcours administratif du combattant pour 6 millions de Français chaque année, sera demain largement facilité grâce au service unique de changement d'adresse. À partir d'un site unique, l'usager bénéficiera d'un choix à la carte qui lui permettra de sélectionner les administrations qu'il souhaite informer de ce changement. Ce service ouvrira dès la fin 2004 pour la résidence principale, avec, dans une première étape, une dizaine d'administrations concernées. »

- Le plan « France numérique 2012 » a succédé à ADELE en 2008 : il s'agissait principalement d'améliorer l'accessibilité des sites internet publics et de promouvoir l'interopérabilité entre administrations, parallèlement à l'ouverture des données publiques (open data). Le bilan présenté en 2011 faisait état de la dématérialisation de 76 % des procédures administratives les plus courantes.

- En 2012, la mise en place du Secrétariat général à la modernisation de l'action publique (SGMAP) s'inscrivait dans le contexte du « choc de simplification » annoncé en 2013 par le Président de la République, parallèlement à une stratégie technologique de l'État conçue dans le cadre du projet d'« État plateforme ». En novembre 2014, au terme d'une consultation du public en ligne22(*), le numérique est présenté par le gouvernement comme un vecteur de la transformation de l'État. Les 2 000 contributions ainsi recueillies ont permis au gouvernement d'identifier 40 propositions à destination des particuliers, parmi lesquelles :t

· la facilitation des démarches liées à l'obtention des papiers d'identité ;

· la dématérialisation de la carte Vitale ;

· l'accompagnement des demandeurs d'emploi en ligne ;

· la mise en ligne d'un simulateur permettant de vérifier l'éligibilité d'une personne aux minima sociaux ;

· et le projet « FranceConnect » facilitant l'identification des usagers sur les différents sites publics23(*), déployé en 2016 et donnant accès à tous les services publics en ligne au moyen d'un mot de passe et d'un identifiant uniques.

- En octobre 2017, le programme Action publique 2022 relance la transformation numérique, axe majeur de la réforme de l'État qui, parallèlement à la simplification de l'action publique, vise la dématérialisation des 500 démarches administratives les plus courantes24(*).

c) La digitalisation des services publics : une démarche mondiale, accélérée par la pandémie

La digitalisation de l'administration n'est pas spécifique à la France.

- Elle s'inscrit dans une tendance mondiale, comme le soulignait en 2022 un rapport de l'ONU qui formulait alors les constats suivants25(*) :

· « Presque tous les pays sont engagés dans le processus de numérisation » ; « les administrations et les institutions publiques du monde entier ont été irréversiblement transformées » par le digital ;

· « L'Europe reste le leader en matière de développement de l'e-Gouvernement [...], suivie par l'Asie, les Amériques, l'Océanie et l'Afrique »26(*) ;

· « Le développement numérique est inexorable et l'inaction ou les mauvaises actions [dans ce domine] peuvent être coûteuses (en termes d'opportunités de développement économique et social manquées) » ;

· Dans la plupart des pays du monde, « les particuliers et les entreprises sont de plus en plus en mesure d'interagir avec les institutions publiques par le biais de plateformes en ligne [...] et d'accéder aux contenus et aux données publics ».

- L'Union européenne est engagée dans une stratégie de développement de l'administration en ligne. Le Plan d'action européen 2016-2020 « Accélérer la mutation numérique des administrations publiques » (voir l'encadré ci-dessous), qui a succédé aux plans 2006-2010 et 2011-2015, vise à :

· « améliorer la qualité des services et d'accroître l'efficacité interne du secteur public » ;

· et à « [alléger] substantiellement les charges administratives pesant sur les entreprises et les citoyens en rendant leurs interactions avec les pouvoirs publics plus rapides, plus efficientes, plus pratiques, plus transparentes et moins coûteuses ».

Plan d'action européen 2016-2020 pour l'administration en ligne : principes applicables au développement de l'e-administration

- Numérique par défaut : les administrations publiques devraient, de préférence, fournir des services par voie électronique ;

- Principe d'« une fois pour toutes» : les administrations publiques devraient veiller à ce que les citoyens et les entreprises ne communiquent une même information qu'une seule fois à une administration donnée ;

- Caractère inclusif et accessibilité : les administrations publiques devraient concevoir des services publics numériques qui soient inclusifs pour les personnes âgées et des handicapées ;

- Ouverture et transparence : les administrations devraient permettre aux citoyens et aux entreprises d'accéder à leurs propres données, de les contrôler et de les rectifier ;

- Transfrontières par défaut : les administrations devraient faire en sorte que les services publics numériques soient disponibles au-delà des frontières et éviter tout morcellement supplémentaire ;

- Interopérabilité par défaut : les services publics devraient être conçus de manière à pouvoir fonctionner en continu dans l'ensemble du marché unique, indépendamment des cloisonnements opérationnels ;

- Fiabilité et sécurité : toutes les initiatives devraient aller au-delà du simple respect du cadre juridique applicable à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée.

- Le Danemark27(*), qui se situe en tête du classement des services publics numériques dans l'enquête des Nations Unies publiée en 202428(*), se caractérise par une politique de numérisation des services publics volontariste : la numérisation des services publics vise des « objectifs de réduction des charges administratives et d'amélioration des services aux citoyens et aux entreprises ».

Le lancement de la numérisation des services publics remonte à la période 2000-2010 (première Stratégie nationale pour le numérique pour 2001-2004, mise en place de la déclaration d'impôts numérique, du numéro d'identification unique et du système Digital Post).

La législation danoise a, en 2015, rendu obligatoire « l'utilisation du numérique pour les communications avec l'administration et l'accès aux services administratifs (les voies téléphonique ou postale devenant l'exception) » : plus de 90 % des échanges entre les utilisateurs et l'administration sont réalisés numériquement.

Sont également devenus obligatoires, sauf exceptions, le recours des usagers :

· à un dispositif d'authentification via une identité numérique unique pour accéder à la quasi-totalité des services de l'administration (demandes de pensions, bourses, inscriptions à l'université, impôts) ;

· au service « digital post », qui permet aux autorités publiques danoises (État, régions et municipalités) de transférer des documents numériques de manière sécurisée aux usagers (courriers des hôpitaux, attribution d'une place en crèche, informations sur les bourses) : 63 millions de lettres numériques envoyées en 2023 (48 millions en 2014).

Ainsi, « la loi sur le Digital post (Lov om digital post) de 2012 oblige les administrations à utiliser Digital Post comme canal de communication officiel des documents administratifs, sauf exceptions, et instaure des obligations de clarté, de traçabilité et d'accessibilité dans les échanges numériques entre usagers et administration ».

- Au Royaume-Uni29(*), la transformation et la dématérialisation des services publics poursuivent différents objectifs :

· réduire les coûts, dans un contexte d'austérité budgétaire : le rapport « Digital Efficiency » observait en 2012 que les services numériques pouvaient coûter jusqu'à 20 fois moins cher que l'accueil par téléphone, et 50 fois moins que les guichets physiques ;

· simplifier les parcours des usagers pour garantir un meilleur accès aux services publics ;

· rationaliser l'État dans la logique de « l'État plateforme ».

Engagée dans un premier temps de manière non coordonnée, la digitalisation des services publics s'est structurée au cours des années 2010 autour du principe « digital by default » (« numérique par défaut »)30(*) : standardisation du design des services, mutualisation des outils (paiement en ligne, notifications, identification), développement d'infrastructures numériques partagées et création de standards de bonnes pratiques obligatoires pour tous les services de l'État. L'une des premières traductions de ce principe a été le lancement de la plateforme gov.uk, conçue comme un guichet unique numérique pour accéder aux informations et démarches administratives relevant de l'État central.

La période 2013-2015 a ensuite vu le lancement de 25 services pilotes entièrement numérisés, dont l'enregistrement électoral ou la demande de passeport.