- INTRODUCTION

- L'ESSENTIEL

- I. RENOUER AVEC LES RACINES PARTENARIALES DE

L'INTERCOMMUNALITÉ

- A. UNE RÉPONSE À L'ÉMIETTEMENT

COMMUNAL

- 1. Le défi du morcellement communal :

une constante dans l'histoire institutionnelle française

- 2. Le renforcement de l'intercommunalité

sous la Ve République : un fil rouge des réformes

territoriales successives

- a) La création de nouvelles formes de

regroupement communal

- (1) La promotion des fusions de communes

- (2) Le développement de

l'intercommunalité, sur la base du principe de libre association des

communes

- (a) La création de plusieurs

catégories d'établissements publics de coopération

intercommunale à fiscalité propre

- (b) Les incitations au développement de

l'intercommunalité

- b) L'intercommunalité

« fédérative » à fiscalité

propre : une originalité française pour éviter les

phénomènes de concurrence entre collectivités

- a) La création de nouvelles formes de

regroupement communal

- 1. Le défi du morcellement communal :

une constante dans l'histoire institutionnelle française

- B. AVEC LES LOIS « MAPTAM »

ET « NOTRE », UN PAYSAGE INTERCOMMUNAL BOULEVERSÉ

PAR DE NOMBREUX « MARIAGES FORCÉS »

- 1. « Big is

beautiful » : de l'incitation à l'injonction

- a) Le bilan mitigé de la politique de

promotion des regroupements communaux

- (1) Le faible nombre de fusions de communes

- (2) Un nombre important de « communes

isolées », n'appartenant pas à

un établissement public de coopération intercommunale

à fiscalité propre

- b) Le passage à une logique d'injonction

à la coopération intercommunale

- a) Le bilan mitigé de la politique de

promotion des regroupements communaux

- 2. Une mise en oeuvre

hétérogène ayant conduit, dans de nombreux territoires,

à des regroupements au forceps

- a) Les préfets ont été

chargés d'achever la carte intercommunale

- b) Des préfets dotés de pouvoirs

dérogatoires pour arrêter les schémas départementaux

de coopération intercommunale

- c) Une couverture intégrale du territoire

par des structures intercommunales, parfois au prix de « mariages

forcés »

- (1) L'objectif de couverture intégrale du

territoire national par des établissements publics de

coopération intercommunale a été atteint

- (2) Un achèvement de la carte

intercommunale ayant entraîné des « mariages

forcés », en raison d'une consultation insuffisante

des élus locaux

- a) Les préfets ont été

chargés d'achever la carte intercommunale

- 3. La rationalisation de l'intercommunalité

sans fiscalité propre

- 1. « Big is

beautiful » : de l'incitation à l'injonction

- C. RÉALITÉ ET PERCEPTION DE

L'INTERCOMMUNALITÉ

- 1.

L'hétérogénéité des situations

intercommunales, reflet de la diversité des territoires

- 2. Un sentiment de dépossession très

présent chez les maires et les élus municipaux,

révélateur d'un défaut de gouvernance

intercommunale

- 3. Une appréciation globalement positive de

l'intercommunalité de la part des exécutifs intercommunaux

- 4. Renouer avec une logique de partenariat de

territoire en conciliant stabilisation de la carte intercommunale et

évolution parfois nécessaire

- 1.

L'hétérogénéité des situations

intercommunales, reflet de la diversité des territoires

- A. UNE RÉPONSE À L'ÉMIETTEMENT

COMMUNAL

- II. LE FONCTIONNEMENT INTERNE DES

INTERCOMMUNALITÉS : FAVORISER LES SOLUTIONS CONCERTÉES ENTRE

LES ÉLUS

- A. L'INTERCOMMUNALITÉ, UNE

SUPER-COMMUNE ?

- 1. Le couple

intercommunalité-communes : un équilibre délicat

entre logique intégrative et autonomie communale

- a) Les communes face au risque d'autonomisation de

l'intercommunalité

- b) Mieux associer les élus municipaux au

fonctionnement des intercommunalités

- (1) Pour une gouvernance intercommunale

véritablement démocratique

- (2) Maintenir le mode actuel d'élection des

conseillers communautaires

- c) Conforter le statut de l'élu

local

- d) La formation des élus municipaux et des

exécutifs communautaires : un levier d'amélioration de

la gouvernance

- e) Rapprocher l'action intercommunale des

citoyens

- a) Les communes face au risque d'autonomisation de

l'intercommunalité

- 2. Renforcer l'implication de l'ensemble des

parties prenantes dans une démarche de projet de territoire

- 3. Renforcer l'État territorial, partenaire

au service des communes

- 1. Le couple

intercommunalité-communes : un équilibre délicat

entre logique intégrative et autonomie communale

- B. ASSOUPLIR LA RÉPARTITION DES

COMPÉTENCES DES COMMUNES ET DES INTERCOMMUNALITÉS

- A. L'INTERCOMMUNALITÉ, UNE

SUPER-COMMUNE ?

- III. L'EFFICACITÉ ET LE FINANCEMENT DES

SERVICES PUBLICS LOCAUX : MOBILISER PLEINEMENT LES INSTRUMENTS

INTERCOMMUNAUX EXISTANTS

- A. MALGRÉ UNE HAUSSE DE LA DÉPENSE

INTERCOMMUNALE DEPUIS DIX ANS, L'ACCÈS ET LA QUALITÉ DU SERVICE

PUBLIC RESTENT PERFECTIBLES

- 1. La hausse des dépenses du bloc communal

traduit une hausse du niveau de service

- a) Les dépenses du bloc communal ont

fortement augmenté ces dernières années,

particulièrement celles des intercommunalités

- b) Un « effet rebond » des

dépenses du bloc communal, moindre dans les intercommunalités les

plus intégrées

- (1) Un « effet rebond » des

dépenses permis par le redéploiement des marges

financières des communes et des EPCI

- (2) Un rebond des dépenses moins important

dans les intercommunalités les plus intégrées

- a) Les dépenses du bloc communal ont

fortement augmenté ces dernières années,

particulièrement celles des intercommunalités

- 2. La performance et l'efficacité des

services publics intercommunaux sont encore perfectibles

- 1. La hausse des dépenses du bloc communal

traduit une hausse du niveau de service

- B. CRÉER DES RELATIONS FINANCIÈRES

INTERCOMMUNALES PLUS PARTENARIALES ET STRATÉGIQUES

- 1. Des attributions de compensation (AC) parfois

inadaptées à la réalité des coûts d'exercice

des compétences

- a) Les transferts de compétence au sein du

bloc communal impliquent également des attributions de compensation

(AC)

- b) Un montant de plus en plus

décorrélé de la réalité des charges

transférées

- c) Assouplir le mode de révision des

attributions de compensation, mais entouré de garde-fous

- (1) Mieux documenter l'évaluation des

charges transférées

- (2) Un mode de révision

« libre » des attributions de compensation excessivement

strict

- (3) Assouplir les possibilités de

révision en cas de déséquilibre manifeste entre les

ressources et les besoins

- a) Les transferts de compétence au sein du

bloc communal impliquent également des attributions de compensation

(AC)

- 2. Favoriser le recours à des instruments

de solidarité intercommunale

- 3. Faire de l'intercommunalité un soutien

des initiatives communales : pour un bon usage des fonds de

concours

- 1. Des attributions de compensation (AC) parfois

inadaptées à la réalité des coûts d'exercice

des compétences

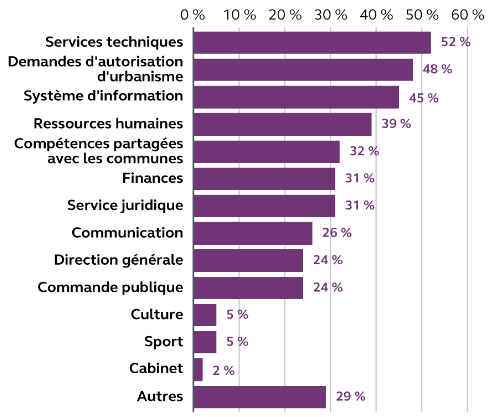

- C. APPROFONDIR LES MUTUALISATIONS, PREMIÈRE

RAISON D'ÊTRE DE L'INTERCOMMUNALITÉ

- A. MALGRÉ UNE HAUSSE DE LA DÉPENSE

INTERCOMMUNALE DEPUIS DIX ANS, L'ACCÈS ET LA QUALITÉ DU SERVICE

PUBLIC RESTENT PERFECTIBLES

- I. RENOUER AVEC LES RACINES PARTENARIALES DE

L'INTERCOMMUNALITÉ

- CONCLUSION

- LISTE DES RECOMMANDATIONS

- TRAVAUX DE LA MISSION

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

- LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES

- LISTE DES DÉPLACEMENTS

- TABLEAU DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI

- CONTRIBUTION DU GROUPE CRCE-K

- GLOSSAIRE

N° 900

SÉNAT

2024-2025

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 septembre 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la mission d'information (1) sur le

thème :

« Pour une

intercommunalité de la

confiance, au service des

territoires »,

Président

M. Jean-Marie MIZZON,

Rapporteure

Mme Maryse

CARRÈRE,

Sénateur et Sénatrice

(1) Cette mission est composée de : M. Jean-Marie Mizzon, président ; Mme Maryse Carrère, rapporteure ; Mmes Cécile Cukierman, Frédérique Espagnac, MM. Jean-Pierre Grand, Stéphane Le Rudulier, Clément Pernot, Didier Rambaud, Mme Ghislaine Senée, M. Lucien Stanzione, vice-présidents ; MM. Yves Bleunven, David Margueritte, secrétaires ; M. Jean-Claude Anglars, Mmes Marie-Jeanne Bellamy, Martine Berthet, MM. Étienne Blanc, Hussein Bourgi, Mme Isabelle Briquet, MM. Jean-Marc Delia, Franck Dhersin, Daniel Gueret, Mme Évelyne Perrot, M. David Ros.

INTRODUCTION

Héritières des 44 000 paroisses d'avant 1789, les quelque 35 000 communes de France ont, de longue date, choisi de s'organiser pour conduire ensemble des projets qui répondent aux attentes des habitants. De cette organisation librement consentie par les élus des communes concernées, la coopération intercommunale a franchi une nouvelle étape, au tournant des années 2010. En quelques années, sa conception même a été bouleversée et elle est devenue imposée aux communes concernées. Au nom de la rationalisation et d'une meilleure intégration territoriale, la volonté du législateur les a placées de fait sous une toise unique. En 2015, le Sénat, chambre des collectivités territoriales, avait néanmoins pu oeuvrer à mieux tenir compte des réalités locales, en faisant passer le seuil de nombre d'habitants de 20 000 dans la version initiale du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) à 15 000 habitants, avec des adaptations (seuil de 5 000 habitants) pour les zones peu denses, les zones de montagne, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) récemment fusionnés et les zones insulaires. Le Sénat n'avait toutefois pu s'opposer au principe même du regroupement général des communes au sein d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

La mise en oeuvre de cette loi a conduit à un regroupement parfois drastique, souvent autoritaire, des communes au sein d'EPCI élargis. Elle a également contribué à faire de la période 2010-2020 une « décennie terrible pour les territoires ruraux », pour reprendre les termes d'une des personnes auditionnées par la mission d'information.

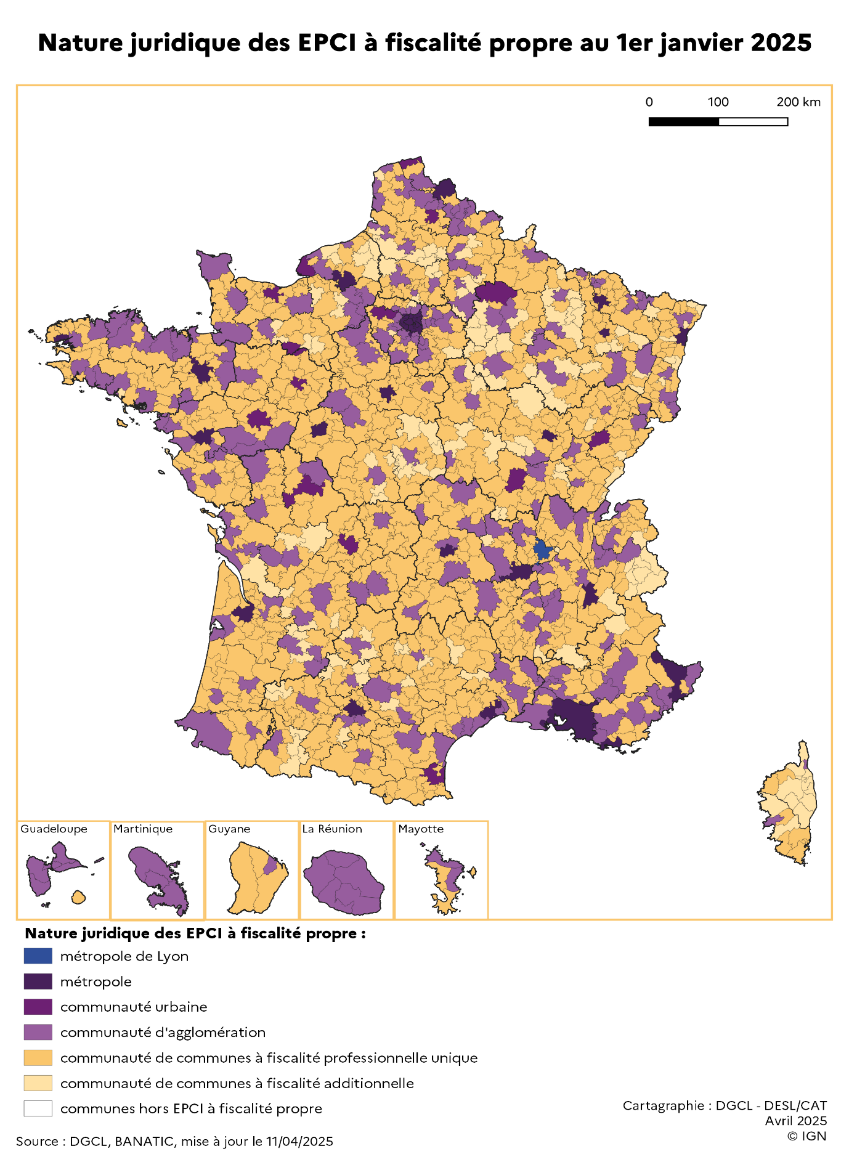

La France compte désormais 1 254 EPCI à fiscalité propre et l'émergence de communautés de communes ou d'agglomération « XXL » a constitué l'aboutissement le plus emblématique de cette nouvelle politique des territoires.

Même si elle n'est pas le critère exclusif des difficultés de fonctionnement des intercommunalités issues de la loi NOTRe, cette grande taille entraîne mécaniquement des conséquences en termes de gouvernance : Comment faire en sorte que les représentants de toutes les communes membres de ces intercommunalités puissent trouver leur place au sein de conseils communautaires eux-mêmes XXL et soient à même d'exprimer un avis éclairé sur l'ensemble des sujets d'intérêt communautaire, qui plus est compte tenu de la très grande hétérogénéité de taille des communes membres ?

En 2020, pour la première fois, les élections municipales ont été organisées sous l'architecture territoriale des EPCI mis en place en application de la loi NOTRe. On connait les conditions dans lesquelles la pandémie de Covid-19 a imposé le déroulement exceptionnel du scrutin ainsi que le démarrage en mode dégradé des travaux des conseils municipaux et communautaires. S'en sont suivies des tensions entre communes membres, notamment en zone rurale ou de faible densité de population.

Le scrutin de mars 2026 marquera une nouvelle étape de l'application de la loi NOTRe. Il doit également être une occasion à ne pas manquer pour entamer un nouveau chapitre - fondé sur des bases saines - de l'intercommunalité.

Avec cette échéance en ligne de mire, le Sénat a décidé de mener un bilan de l'intercommunalité, de sorte de pouvoir formuler des recommandations qui permettent de faciliter le fonctionnement des structures intercommunales et d'accroitre la lisibilité de l'action publique.

Créée à l'initiative du groupe du Rassemblement démocratique et social européen, la mission d'information, forte de 23 membres appartenant à tous les groupes politiques, a entamé ses travaux début avril 2025. En 24 heures d'auditions, elle a entendu 34 élus, représentants d'associations et experts. Outre les représentants des grandes associations d'élus, « généralistes » comme « spécialisées », y compris d'outre-mer, elle a souhaité recueillir directement la parole des élus municipaux eux-mêmes.

C'est dans cet esprit d'être au plus près du terrain qu'elle a organisé un déplacement dans deux départements très différents : les Hautes-Pyrénées, département faiblement peuplé et touristique de montagne et la Moselle, plus peuplée, comprenant une métropole et traditionnellement doté d'une industrie forte. La mission d'information a également souhaité recueillir directement la parole de maires qui ne sont pas membres de l'exécutif de l'intercommunalité à laquelle appartient leur commune, lors d'une table ronde réunissant huit d'entre eux, librement choisis par les membres de la mission. Enfin, elle a mené une consultation en ligne des élus, à laquelle près de 2 000 d'entre eux ont bien voulu répondre.

Compte tenu du temps qui lui était imparti pour mener à bien ses travaux et pour ne pas répéter ceux engagés par ailleurs par différentes structures du Sénat, la mission d'information a fait le choix de ne pas se focaliser sur les questions financières en tant que telles, sauf lorsque cela s'est révélé indispensable à la bonne compréhension des difficultés des intercommunalités. Au nom du même principe d'efficacité, elle n'a pas étudié la situation particulière des métropoles, notamment celles à statut particulier que sont le Grand Paris, la Métropole de Lyon et la Métropole Aix-Marseille-Provence.

Au terme de ses travaux, la mission d'information souligne qu'en matière d'organisation territoriale, nul, aujourd'hui, ne demande ni même n'évoque un retour à la situation antérieure aux lois Maptam et NOTRe. Elle est consciente de la difficulté que représenterait un retour en arrière.

Elle a également acquis la conviction que les intercommunalités issues de la loi NOTRe n'ont pas encore atteint leur vitesse de croisière et sont aujourd'hui à la croisée des chemins. C'est pourquoi elle formule avec optimisme un ensemble de vingt recommandations de nature à remettre les élus au coeur de la définition du projet politique et du fonctionnement des intercommunalités. Elle espère contribuer ainsi à la bonne marche de cet outil que constitue l'intercommunalité pour porter des projets au service de toutes les Françaises et tous les Français.

L'ESSENTIEL

I. RENOUER AVEC LES RACINES PARTENARIALES DE L'INTERCOMMUNALITÉ

A. L'INTERCOMMUNALITÉ : UNE RÉPONSE À L'ÉMIETTEMENT COMMUNAL

1. Le défi du morcellement communal

L'une des spécificités de l'organisation territoriale française, souvent qualifiée de « millefeuille », tient à son morcellement communal.

Cette singularité communale française repose sur un attachement très fort des Français à la commune en tant que creuset d'identité et échelon administratif de proximité. Elle a engendré une seconde particularité, le développement, depuis la fin du XIXe siècle, de différentes formes de coopération intercommunale. L'histoire institutionnelle française est en effet traversée par l'opposition entre deux aspirations : d'un côté, le souhait de préserver le socle communal, de l'autre, la reconnaissance de la nécessaire adaptation des périmètres communaux aux réalités socio-économiques des territoires.

De la IIIe à la Ve République, de nombreux dispositifs législatifs ont ainsi tenté de dépasser cette volonté contradictoire, en proposant des systèmes d'association susceptibles d'allier respect de l'intégrité communale et efficacité publique.

2. Le renforcement de l'intercommunalité sous la Ve République : un fil rouge des réformes territoriales successives

En réponse à l'émiettement communal, les réformes territoriales successives ont entrepris de promouvoir le développement de l'intercommunalité, sur la base du volontariat, afin de mutualiser l'exercice de certaines compétences, dont les enjeux dépassent le strict cadre communal.

Le législateur a ainsi créé plusieurs catégories d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre1(*) et mis en place une politique d'encouragement au regroupement de communes au sein de ces structures, avec la mise en place, par exemple, d'incitations financières.

B. AVEC LES LOIS « MAPTAM » ET « NOTRE », UN PAYSAGE INTERCOMMUNAL BOULEVERSÉ PAR DE NOMBREUX « MARIAGES FORCÉS »

1. Le développement de l'intercommunalité : de l'incitation à l'injonction

Le bilan de la politique de promotion des regroupements de communes au sein d'EPCI à fiscalité propre s'est révélé mitigé, en dépit des fortes incitations mises en place. Ainsi, au 1er janvier 2009, 6,9 % des communes demeuraient isolées - soit 2 516 communes.

Au vu de ces résultats en demi-teinte, le législateur a fait le choix de passer à une logique d'injonction à la coopération intercommunale, qui s'est traduite par :

· d'une part, la fixation d'un principe de couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre2(*), duquel découle l'obligation, pour les communes, d'adhérer à une structure intercommunale ;

· d'autre part, l'augmentation du seuil minimal de population pour constituer des EPCI à fiscalité propre, afin qu'ils disposent d'une taille suffisante pour gérer des compétences stratégiques3(*) : le seuil du nombre d'habitants a été fixé par la loi NOTRe à 15 000 habitants, sous réserve de quelques adaptations aux spécificités des territoires, comme les zones de montagne où il s'établit à 5 000 habitants.

2. Une mise en oeuvre hétérogène ayant donné lieu à de multiples « mariages forcés »

Pour atteindre l'objectif de maillage intégral du territoire par des structures intercommunales, les préfets ont été chargés d'arrêter les nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI), fixant le périmètre des EPCI à fiscalité propre dans chaque département. Ils ont pour ce faire été dotés de pouvoirs dérogatoires leur permettant d'arrêter les SDCI, même en cas de désaccord avec les communes concernées.

L'octroi aux préfets de ces pouvoirs dérogatoires a permis d'atteindre l'objectif de couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre dès l'année 2021. Seules quatre communes demeurent isolées4(*), bénéficiant d'une dérogation liée à leur insularité.

Si l'objectif fixé par le législateur a donc été atteint, il est clair que l'achèvement de la carte intercommunale ne s'est pas toujours faite en concertation avec les élus locaux. Les auditions de la mission d'information ont ainsi montré que l'octroi de pouvoirs dérogatoires aux préfets avait parfois conduit à des regroupements forcés, ce qui a généré, chez les élus communaux concernés, un sentiment de défiance ainsi qu'une perte de confiance dans les exécutifs communautaires, encore visible aujourd'hui.

C. UN BILAN EN DEMI-TEINTE

1. Une réussite globale mais hétérogène, reflet de la diversité des territoires

L'analyse du fait intercommunal révèle une très grande hétérogénéité des situations, qui dépendent largement des contextes politiques et institutionnels locaux ainsi que des modes de gouvernance mis en place par les exécutifs des intercommunalités. Si les études de terrain montrent que, dans leur grande majorité, les intercommunalités fonctionnent bien, un trop grand nombre d'entre elles sont encore aujourd'hui perçues comme autoritaires.

Par ailleurs, beaucoup d'élus soulignent que les intercommunalités permettent de mener à bien des projets que la seule commune centre n'aurait pu assurer seule et qu'elles apportent de réels services aux habitants. Les représentants de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ont ainsi qualifié les intercommunalités « d'outil indispensable » de mutualisation.

Au regard de cette pluralité intercommunale, la mission souligne la difficulté à définir des règles uniques destinées à s'appliquer de manière indifférenciée à l'ensemble des structures intercommunales.

La mission plaide pour une adaptation du cadre

juridique

de l'intercommunalité à la diversité des

territoires.

2. Un sentiment de dépossession très présent chez les maires et les élus municipaux, révélateur d'un défaut de gouvernance intercommunale

La mission s'est attachée à analyser le « ressenti » des élus locaux, c'est-à-dire leur perception personnelle du fait intercommunal. Pour ce faire, au-delà de l'audition des grandes associations d'élus, elle a tenu à donner directement la parole aux élus de terrain pour croiser les constats, les points de vue et les retours d'expérience. Elle s'est également appuyée sur une consultation en ligne destinée aux élus municipaux.

Les informations qu'elle a ainsi recueillies lui ont permis de constater la récurrence d'un sentiment de dépossession chez certains maires et élus municipaux, tout particulièrement des petites communes. Nombreux sont les maires qui estiment que leurs marges de manoeuvre se sont réduites comme peau de chagrin et qu'ils ne sont plus en capacité à agir au plus près de leurs concitoyens, alimentant chez eux un sentiment d'impuissance et de perte de sens de leur mission.

Certains élus s'estiment également insuffisamment écoutés et pris en compte par les instances intercommunales. À leurs yeux, tout se passe comme s'ils étaient relégués au rang de simples observateurs de décisions prises ailleurs et avec des structures administratives qui les ignorent. Pour la mission, ces ressentis sont le signe d'un réel dysfonctionnement dans le couple intercommunalité-communes. Les témoignages recueillis par la mission ont néanmoins fait apparaître une profonde différence dans le ressenti des maires, selon qu'ils étaient déjà élus lors de la mise en place des intercommunalités issues de la loi NOTRe ou qu'ils ont été élus pour la première fois lors du dernier scrutin municipal et ont par conséquent toujours vécu sous ce régime : dans ce cas, leur appréciation est nettement moins négative que chez les élus de longue date.

La mission appelle à renouer le lien

entre l'intercommunalité

et les communes et à

réenclencher une démarche ambitieuse

de partenariat de

territoire, basée sur la confiance mutuelle.

D. RENOUER AVEC UNE LOGIQUE DE PARTENARIAT DE TERRITOIRE

Face au manque de confiance entre élus communaux et communautaires visible dans certains territoires, il apparaît indispensable de renouer avec l'esprit partenarial qui constitue en principe le socle de la construction intercommunale.

Reconstruire la confiance entre les communes et les intercommunalités implique en premier lieu de ne plus procéder à de nouveaux « mariages forcés », ni à un utopique retour en arrière. Compte tenu de la stabilité de la carte intercommunale depuis son achèvement, il importe donc d'éviter à l'avenir toute nouvelle modification autoritaire de celle-ci. En revanche, la loi ne doit pas être interprétée comme faisant obstacle à l'adaptation de la carte intercommunale lorsqu'elle émane d'une demande des élus ou permet de surmonter des blocages persistants.

II. LE FONCTIONNEMENT INTERNE DES INTERCOMMUNALITÉS : FAVORISER LES SOLUTIONS CONCERTÉES ENTRE ÉLUS

A. MIEUX ASSOCIER LES ÉLUS MUNICIPAUX AU FONCTIONNEMENT DE L'INTERCOMMUNALITÉ

1. Inciter à une gouvernance intercommunale plus collaborative et plus intégrative

L'éloignement ressenti par les communes et leurs élus est un défi majeur pour les intercommunalités, particulièrement celles de grande taille, parfois qualifiées de « XXL ». Pour inverser cette tendance, la mission juge indispensable une meilleure implication des maires et des élus municipaux dans le fonctionnement intercommunal, ce qui passe par la mise en place de modes de gouvernance plus inclusifs et plus participatifs. Sur le terrain, de bonnes pratiques existent d'ores et déjà, témoignant d'une réelle prise de conscience de la part de certaines intercommunalités de l'enjeu de gouvernance et de leur capacité à mettre en place des solutions adaptées aux caractéristiques institutionnelles et politiques de leur territoire.

Faisant confiance à l'intelligence collective locale, la mission d'information ne souhaite pas imposer, suivant une logique verticale dont les territoires ne veulent plus, un modèle de fonctionnement intercommunal, ni même proposer la création de nouveaux outils. Certains sont déjà prévus par la loi et méritent d'être mieux exploités. Tel est le cas de la conférence des maires qui, quand elle n'est pas méconnue, fait l'objet d'une utilisation à géométrie variable. La mission incite les intercommunalités à mieux utiliser cet outil de gouvernance et à renforcer son rôle en lui permettant, par exemple, de voter une motion d'alerte.

2. Maintenir le mode d'élection actuel des conseillers communautaires

Certains interlocuteurs de la mission d'information ont exprimé leur volonté de voir les conseillers communautaires élus au suffrage universel direct, arguant d'une légitimité démocratique plus forte puisque découlant du vote des citoyens. La mission n'estime pour sa part pas souhaitable de retenir cette solution, ne serait-ce que compte tenu du scrutin municipal à venir en 2026. Qui plus est, le mode d'élection actuel des conseillers communautaires, par « fléchage » depuis la liste des candidats au conseil municipal - pour les communes de 1 000 habitants et plus, garantit le fait que le conseil communautaire soit l'émanation des conseils municipaux. A contrario, leur élection au suffrage universel direct les doterait d'une légitimité propre et les placerait en concurrence directe avec les conseillers municipaux.

3. Améliorer la formation des élus municipaux et des exécutifs communautaires

La formation des élus locaux constitue un autre levier d'amélioration de la gouvernance des intercommunalités. Le manque de connaissance de la gouvernance propre aux EPCI à fiscalité propre et des outils existants parmi les élus locaux ne facilite en effet pas la communication avec l'exécutif communautaire. Pour y remédier et favoriser un dialogue plus fluide entre les communes et les intercommunalités, il pourrait être envisagé, en début de mandat, d'organiser une « journée des maires », pour leur présenter l'organisation de l'intercommunalité et les outils de gouvernance existants. En outre, des modules de formation à la gouvernance d'un EPCI à fiscalité propre pourraient être offerts aux exécutifs communautaires, toujours dans l'optique de favoriser le dialogue avec les communes membres.

B. ASSOUPLIR LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES DES COMMUNES ET DES INTERCOMMUNALITÉS

Rebâtir la confiance entre les communes et les intercommunalités passe également par un assouplissement de la répartition des compétences.

Les transferts obligatoires de compétences aux intercommunalités ont en effet généré un important sentiment de dépossession parmi les élus locaux, privés de leur capacité d'action alors qu'ils sont placés en première ligne par leurs administrés. Le cas du transfert des compétences « eau » et « assainissement » constitue à ce titre un exemple.

Il convient dès lors d'éviter tout nouveau transfert de compétences, et de privilégier un assouplissement des règles de répartition des compétences entre communes et intercommunalités, pour adapter cette répartition à la diversité des territoires. Cet assouplissement pourrait passer par exemple par une extension des possibilités de transfert de compétences « à la carte » ainsi que par une unification des régimes de délégations de compétences.

Parallèlement, le principe de subsidiarité doit être strictement appliqué, pour préserver les capacités d'action des communes, ce qui implique notamment la définition de l'intérêt communautaire sur la base de critères formalisés et objectifs.

III L'EFFICACITÉ ET LE FINANCEMENT DES SERVICES PUBLICS LOCAUX : MOBILISER PLEINEMENT LES INSTRUMENTS INTERCOMMUNAUX EXISTANTS

A. MALGRÉ UNE HAUSSE DE LA DÉPENSE INTERCOMMUNALE DEPUIS DIX ANS, L'ACCÈS ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC RESTENT PERFECTIBLES

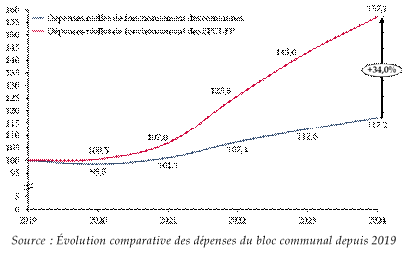

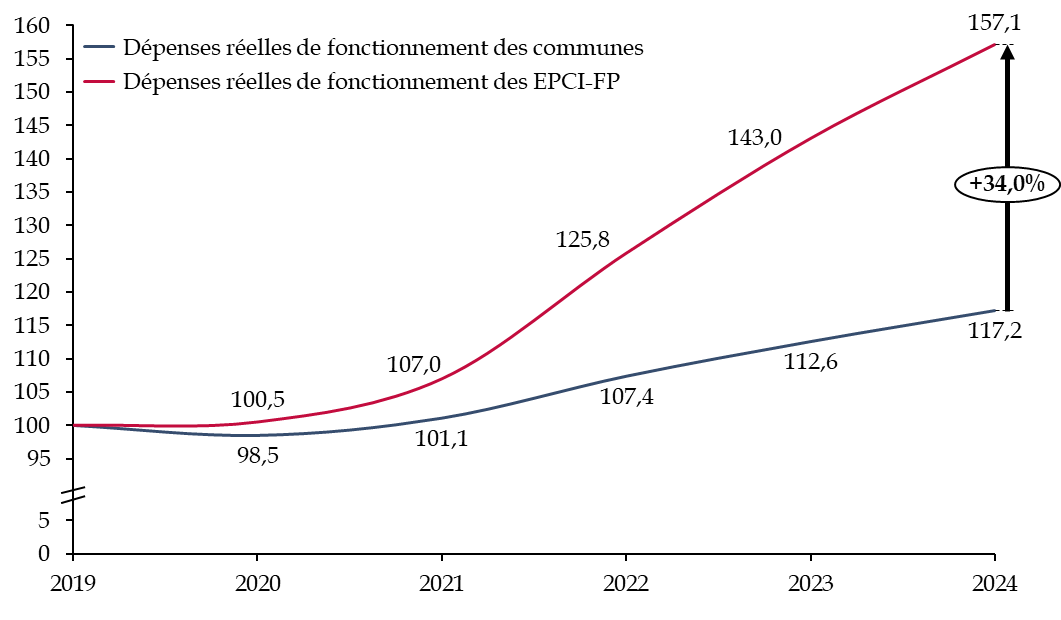

À rebours des objectifs des lois Maptam et NOTRe, il semble que le renforcement de l'intercommunalité se soit accompagné non d'économies importantes, mais d'une hausse des dépenses du bloc communal.

Ce rebond des dépenses peut résulter, dans de nombreux territoires, des transferts de compétences et de charges décidés par l'État, ou encore d'une meilleure capacité des EPCI à répondre aux besoins de la population, et ne constitue donc pas nécessairement un effet négatif. L'augmentation des dépenses est d'ailleurs plus faible au sein des intercommunalités les plus intégrées.

B. CRÉER DES RELATIONS FINANCIÈRES INTERCOMMUNALES PLUS PARTENARIALES ET STRATÉGIQUES

La complexité des relations financières entre communes et EPCI s'est souvent invitée dans les auditions menées par la mission, de même que leur caractère injuste ou illisible. C'est particulièrement le cas des attributions de compensation (AC), qui sont trop souvent décorrélées de la réalité des charges transférées aux intercommunalités. De même, les instruments de solidarité intercommunale, comme la dotation de solidarité communautaire (DSC) ou les possibilités de répartition dérogatoires des prélèvements et des versements du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), semblent insuffisamment utilisés. La mission avance donc plusieurs pistes pour rendre les relations financières entre communes et EPCI plus partenariales et apaisées :

· assouplir les conditions de révision des attributions de compensation lorsque la commission d'évaluation des charges transférées fait apparaître que leur montant est manifestement inadapté ;

· recourir plus largement aux instruments de solidarité financière entre communes et EPCI, qu'il s'agisse du FPIC ou de la dotation de solidarité communautaire (DSC) ;

· faire des fonds de concours, là où les élus souhaitent les utiliser, un véritable levier au service d'investissements favorisant le projet de territoire.

C. APPROFONDIR LES MUTUALISATIONS, PREMIÈRE RAISON D'ÊTRE DE L'INTERCOMMUNALITÉ

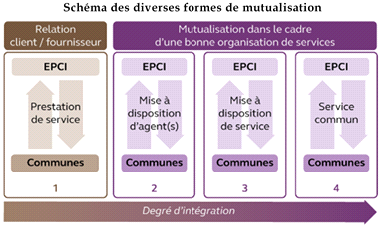

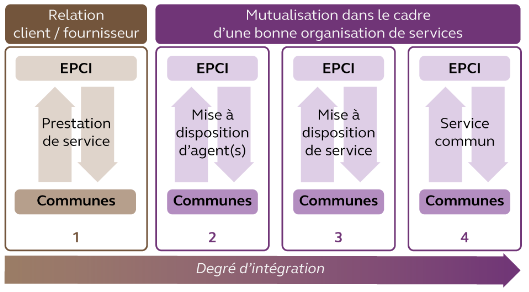

Les outils de mutualisation sont nombreux et celle-ci peut prendre diverses formes. Une forme minimale de mise en commun consiste en la participation à des groupements de commandes, mais des formes plus intégrées existent, de la mise à disposition d'agent(s) à la création de services communs, en passant par la mise à disposition de services.

La mission considère que les services communs constituent un dispositif vertueux, particulièrement s'agissant des fonctions de secrétariat.

Enfin, la mission relève que les services communs permettent une mutualisation « à la carte », certaines communes pouvant décider d'avancer ensemble dans certains domaines (fonctions supports, par exemple), tandis que d'autres communes de la même intercommunalité peuvent préférer utiliser le levier des groupements de commandes si celui-ci leur paraît mieux adapté. Il s'agit donc d'un dispositif souple et adaptable selon les besoins des élus et des territoires.

Les services communs constituent un exemple concret d'efficacité intercommunale. Leur développement devrait donc constituer une priorité pour les intercommunalités, en fonction de leurs besoins spécifiques identifiés.

I. RENOUER AVEC LES RACINES PARTENARIALES DE L'INTERCOMMUNALITÉ

A. UNE RÉPONSE À L'ÉMIETTEMENT COMMUNAL

1. Le défi du morcellement communal : une constante dans l'histoire institutionnelle française

a) Un éparpillement qui pose d'emblée la question de la coopération entre communes

L'organisation territoriale française, constituée de quatre échelons de plein exercice - État, région, département, commune - auxquels se sont progressivement ajoutées de multiples structures de « coopération », est souvent qualifiée de « millefeuille » pour en souligner la complexité. L'une des spécificités bien connues de cette organisation tient à son morcellement communal.

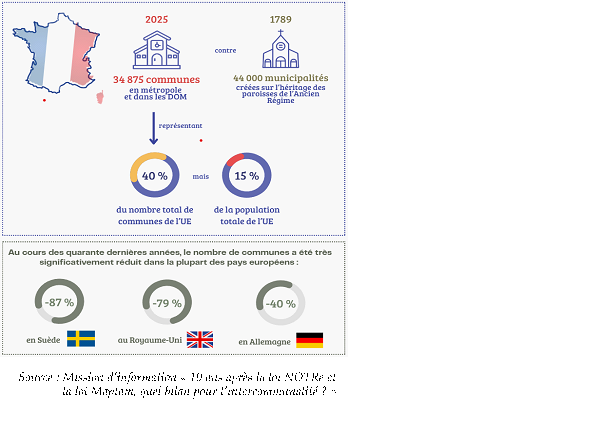

Avec 34 875 communes en métropole et dans les départements d'Outre-mer (DOM) au 1er janvier 2025, la France compte à elle seule 40 % du nombre total de communes de l'Union européenne, alors qu'elle représente 15 % de sa population. Comparé aux 44 000 municipalités créées à la Révolution, sur l'héritage des paroisses de l'Ancien Régime, ce chiffre marque une modeste diminution. Par comparaison, au cours des quarante dernières années, le nombre de communes a été très significativement réduit dans la plupart des pays européens : de 87 % en Suède, de 79 % au Royaume-Uni et de 41 % en Allemagne.

Cette singularité communale française repose sur un attachement très fort à la commune en tant que creuset d'identité et échelon administratif de proximité5(*). Elle a engendré une seconde particularité, le développement, depuis la fin du XIXe siècle, de différentes formes de coopération intercommunale. L'histoire institutionnelle française est en effet traversée par l'opposition entre deux aspirations : d'un côté, le souhait de préserver le socle communal, de l'autre, la reconnaissance de la nécessaire adaptation des périmètres communaux aux réalités socio-économiques des territoires.

De la IIIe à la Ve République, de nombreux dispositifs législatifs ont tenté de dépasser cette volonté contradictoire, en proposant des systèmes d'association susceptibles d'allier respect de l'intégrité communale et efficacité publique.

Les limites opérationnelles inhérentes à cette fragmentation communale étaient d'ailleurs déjà bien présentes dans les esprits puisque l'instruction de l'Assemblée nationale concernant les fonctions des assemblées administratives, en date du 12 août 1790, ouvre la voie à des regroupements entre communes, dans les termes suivants : « Il peut être à la convenance de plusieurs communes de se réunir en une seule municipalité ; il est dans l'esprit de l'Assemblée nationale de favoriser ces réunions, et les corps administratifs doivent tendre à les provoquer et à les multiplier par tous les moyens qui sont en leur pouvoir. C'est par elles qu'un plus grand nombre de citoyens se trouvera lié sous un même régime, que l'administration municipale prendre un caractère plus important, et qu'on obtiendra deux grands avantages toujours essentiels à acquérir, la simplicité et l'économie. ». La recherche de ces deux avantages va dès lors constituer une ligne directrice pour la coopération intercommunale.

b) Les syndicats de communes, première forme d'intercommunalité de services

Si les premières coopérations entre communes prennent la forme d'ententes et de conférences, dont le régime juridique est défini par la loi du 5 avril 18846(*), le véritable point de départ de l'institutionnalisation de l'intercommunalité française est fixé par la loi du 22 mars 1890 qui crée les syndicats de communes7(*). Conçue sous la forme d'un complément à la loi du 5 avril 1884, la loi de 1890 propose, à destination des communes, une déclinaison de la liberté d'association que l'esprit libéral de la IIIe République s'est employé à garantir d'abord aux syndicats professionnels avec la loi du 21 mars 1884, puis à toute association avec la loi du 1er juillet 1901.

Le syndicat de communes (qui deviendra le syndicat intercommunal à vocation unique, ou SIVU) repose sur une logique de subsidiarité institutionnelle, articulée autour de la primauté de la volonté communale : l'initiative de l'association et la délimitation des missions du syndicat - institution secondaire - relèvent de la libre volonté des communes partenaires - institutions primaires -, l'action de l'État se limitant à un rôle procédural.

Au-delà de cette dimension politique, cette première forme d'intercommunalité revêt un caractère technique : elle doit permettre de répondre aux besoins d'équipement d'un territoire donné (assainissement, voirie, électrification, adduction d'eau...) que les capacités d'intervention individuelles des communes ne peuvent pas satisfaire.

Dans la pratique, cette possibilité offerte aux communes de se regrouper ne rencontre, à ses débuts, pas beaucoup de succès : en 1908, seuls 22 syndicats sont recensés. Il faut attendre les années 1920 et 1930 pour qu'une dynamique intercommunale s'enclenche sous l'effet d'un arsenal législatif incitant les élus locaux à investir les syndicats de communes8(*). En 1935, la France compte ainsi plus de 2 000 syndicats de communes.

Sous la IVe République, leur progression se poursuit, dans un contexte de relative stabilisation de l'organisation territoriale ; en 1953, plus de 3 800 syndicats sont dénombrés. Le « trio de tête » des compétences intercommunales est alors composé de l'électrification, de la gestion de l'eau et de la voirie.

Les EPCI sans fiscalité propre et les syndicats mixtes

Les EPCI sans fiscalité propre ou syndicats de communes associent des communes en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt intercommunal9(*) et dépendent, à la différence des EPCI à fiscalité propre, des contributions des communes membres.

Parmi les syndicats de communes, on distingue :

- les syndicats à vocation unique (Sivu), qui n'exercent qu'une unique compétence ;

- les syndicats à vocation multiple (Sivom), exerçant plusieurs compétences.

Les syndicats mixtes constituent quant à eux des établissements publics de coopération locale et peuvent associer des collectivités territoriales et/ou des groupements de collectivités pour mettre des moyens en commun afin d'exercer ensemble une ou plusieurs activités d'intérêt général. Ces syndicats peuvent être fermés lorsqu'ils sont composés uniquement de communes et d'EPCI ou uniquement d'EPCI10(*) ; ou bien ouverts, lorsqu'ils intègrent, en plus des communes et des EPCI, d'autres personnes morales de droit public tels que des départements, des régions, d'autres établissements publics, des chambres de commerce et d'industrie, etc11(*).

2. Le renforcement de l'intercommunalité sous la Ve République : un fil rouge des réformes territoriales successives

Face à la persistance de l'émiettement communal, des réponses plus ambitieuses et plus intégrées voient le jour sous la Ve République, suivant d'abord une logique d'encouragement à la coopération volontaire jusqu'aux années 2000, puis une logique contraignante de regroupement, souvent qualifiée de « marche forcée », à partir des années 2010. Ainsi le décret n° 59-936 du 31 juillet 1959 prévoit que « les syndicats mixtes peuvent être autorisés à exécuter, avec les mêmes droits que les communes, les départements et leurs groupements [...] les travaux de défense contre les eaux, d'assainissement ou d'irrigation ».

À côté de la traditionnelle intercommunalité dite « de services », reposant sur la gestion partagée d'équipements et de services publics, se développe alors une intercommunalité dite « de projet », fondée sur la conduite collective de projets communs de développement local.

a) La création de nouvelles formes de regroupement communal

Parallèlement à la promotion de structures de coopération, une politique de promotion des regroupements de communes a été mise en place.

(1) La promotion des fusions de communes

Pour réduire le nombre total de communes et sur le modèle du dispositif de fusions de communes institué en Belgique12(*), la loi dite « Marcellin » de 197113(*) a d'abord entendu encourager les fusions de communes, à travers l'institution de deux régimes distincts :

- d'une part, la fusion simple, qui entraîne la disparition des communes ayant décidé de fusionner, mais qui peut donner lieu à la création d'annexes de la mairie sur le territoire des anciennes communes ;

- d'autre part, la fusion association, qui donne lieu à la création d'une ou plusieurs communes associées14(*) - chacune d'entre elle conservant sa dénomination antérieure. La création d'une commune associée entraîne également la mise en place d'une annexe de la mairie - notamment pour l'établissement des actes de l'état civil - ainsi que l'élection d'un maire délégué, chargé d'exercer les fonctions d'officier de l'état civil et d'officier de police judiciaire.

Le régime issu de la loi « Marcellin » a par la suite été remplacé, en 201015(*), par un nouveau dispositif de fusion de communes se voulant « plus simple, plus souple et plus incitatif16(*) », en ce qu'il n'exige plus automatiquement de consultation préalable des citoyens : il s'agit du dispositif des communes nouvelles, qui vise à promouvoir encore davantage la réduction du nombre de communes.

(2) Le développement de l'intercommunalité, sur la base du principe de libre association des communes

Parallèlement à l'encouragement aux fusions de communes, le législateur a souhaité promouvoir l'intercommunalité, dans l'objectif de mutualiser la gestion de certaines compétences, dont les enjeux dépassent le seul cadre communal.

(a) La création de plusieurs catégories d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

Plusieurs catégories d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, dotés de compétences obligatoires et percevant des recettes fiscales, ont pour ce faire été instituées par le législateur, avec par exemple la création des districts urbains en 195917(*), des communautés urbaines en 196618(*) et des communautés de communes et des communautés de villes en 199219(*).

La loi dite « Chevènement » de 199920(*) est ensuite venue clarifier et rationaliser le cadre intercommunal en réduisant le nombre de catégories d'EPCI à fiscalité propre, pour conserver uniquement les communautés de communes, les communautés urbaines et les communautés d'agglomération.

Le cadre issu de la loi « Chevènement » a enfin été complété par la création des métropoles en 201021(*).

Les catégories d'EPCI à fiscalité propre

En l'état du droit et au terme de ces nombreuses évolutions législatives, il existe désormais quatre catégories d'EPCI à fiscalité propre :

- les communautés de communes22(*) ;

- les communautés urbaines, qui réunissent plusieurs communes formant, à la date de la création de l'EPCI à fiscalité propre, un ensemble de plus de 250 000 habitants23(*) ;

- les communautés d'agglomération, qui regroupent plusieurs communes devant former, lors de la création, un ensemble de plus de 50 000 habitants, autour d'une ou plusieurs communes centres de 15 000 habitants24(*) ;

- et les métropoles, qui peuvent être créées dans les grandes aires urbaines, à partir d'EPCI à fiscalité propre existants et respectant certains critères de population25(*).

(b) Les incitations au développement de l'intercommunalité

Une politique d'incitation au regroupement de communes au sein d'EPCI à fiscalité propre a ensuite été mise en oeuvre.

Le principe était celui de la libre association des communes au sein de structures intercommunales, comme le prévoit l'article 66 de la loi dite « ATR26(*) », aujourd'hui codifié à l'article L. 5210-1 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité ».

Ce principe a été rappelé en 1999 par Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l'intérieur, au moment de l'examen à l'Assemblée nationale de la loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, durant lequel il a indiqué que l'intercommunalité relevait de « l'initiative des élus27(*) ».

Toutefois, si le principe restait bien celui de la libre association des communes, des incitations à la constitution d'EPCI à fiscalité propre ont parallèlement été créées, pour encourager les élus communaux à rejoindre une de ces structures, avec par exemple :

- la création d'une dotation par habitant de 250 francs28(*) environ, au bénéfice des communautés d'agglomération créées ;

- ou encore la bonification de la dotation globale de fonctionnement des communautés de communes qui exerçaient davantage de compétences et qui adoptaient la taxe professionnelle unique29(*).

b) L'intercommunalité « fédérative » à fiscalité propre : une originalité française pour éviter les phénomènes de concurrence entre collectivités

Contrairement à d'autres pays européens dans lesquels la coopération locale prend largement une forme « associative », la France fait partie, avec l'Allemagne, des quelques pays dans lesquels la coopération locale prend plus volontiers une forme « fédérative », qui désigne une forme de coopération plus intégrée où un ensemble de compétences est transféré au niveau supra-communal et financé au moyen d'une fiscalité propre.

La fiscalité propre constitue une réponse française à un problème de concurrence économique et fiscale entre collectivités : si les contribuables locaux peuvent « voter avec leurs pieds » en changeant de collectivité de résidence, chaque collectivité sera incitée à fixer un taux au niveau le plus bas. Cette « course au moins-disant » engendrerait nécessairement une diminution des ressources des collectivités concernées, avec des conséquences négatives en termes de niveau de fourniture de services et d'équipements publics.

L'intercommunalité à fiscalité propre répond à cette problématique : en transférant les compétences et les ressources vers un échelon supérieur - en l'occurrence l'intercommunalité -, la concurrence entre les communes est atténuée.

Il existe toutefois plusieurs régimes fiscaux intercommunaux - et en particulier deux principaux :

- le premier, le moins intégré, est celui de la fiscalité additionnelle (FA)30(*), dans laquelle la commune continue de percevoir les quatre taxes locales - taxe d'habitation (sur les seules résidences secondaires depuis 2020, dite « THRS »), les deux taxes foncières sur le foncier bâti (TFPB) et non bâti (TFNB) et la cotisation foncière des entreprises (CFE) - tandis que l'EPCI fixe des taux additionnels sur ces quatre taxes et perçoit en outre des impositions professionnelles diverses (impositions sur les entreprises de réseaux - IFER - et taxe sur les surfaces commerciales - Tascom, notamment) ;

- le second, celui de la fiscalité professionnelle unique (FPU)31(*) qui correspond à la majorité des intercommunalités32(*), où la commune perçoit la fiscalité sur les ménages (THRS, TFPB, TFNB) tandis que l'EPCI perçoit la fiscalité professionnelle (CFE, Tascom, IFER, etc.).

Schéma de financement du bloc communal selon le régime fiscal

|

Communauté de communes |

Communauté d'agglomération |

Communauté urbaine |

Métropole |

||

|

Régime fiscal |

FA |

Peut opter pour la FPU |

FPU |

||

|

Impôts perçus par les communes |

THRS ; TFPB ; TFNB ; CFE |

Intégralité de la THRS ; TFPB ; TFNB |

|||

|

Impôts perçus par l'EPCI |

Taux additionnels sur les THRS ; TFPB ;

TFNB ; CFE |

Intégralité de la CFE ; Tascom ; IFER |

|||

Source : mission d'information

Ce régime permet « de mettre fin à une situation de concurrence entre communes pour les implantations économiques en mutualisant la fiscalité assise sur les entreprises »33(*).

En ce sens, l'intercommunalité à FPU instaure une véritable solidarité entre communes, puisque la mutualisation de la ressource fiscale limite les inégalités entre les communes membres. Elle favorise également la coopération puisque ces ressources mises en commun permettent de réaliser des équipements et de porter des compétences qu'une commune seule ne pourrait assumer.

B. AVEC LES LOIS « MAPTAM » ET « NOTRE », UN PAYSAGE INTERCOMMUNAL BOULEVERSÉ PAR DE NOMBREUX « MARIAGES FORCÉS »

1. « Big is beautiful » : de l'incitation à l'injonction

a) Le bilan mitigé de la politique de promotion des regroupements communaux

(1) Le faible nombre de fusions de communes

Le bilan de la loi « Marcellin » de 1971 apparaît plus que mitigé, puisqu'entre 1971 et 200934(*) :

- seules 943 fusions ont été prononcées, donnant lieu à la suppression de 1 343 communes ;

- parallèlement, 180 défusions ont été effectuées, ce qui a conduit à la création de 243 communes par défusion.

Au global, ce sont donc seulement 1 100 communes qui ont été supprimées grâce au dispositif de fusions de communes issu de la loi « Marcellin ».

Ce succès limité a conduit à la création d'un nouveau régime de fusions de communes, celui des communes nouvelles35(*).

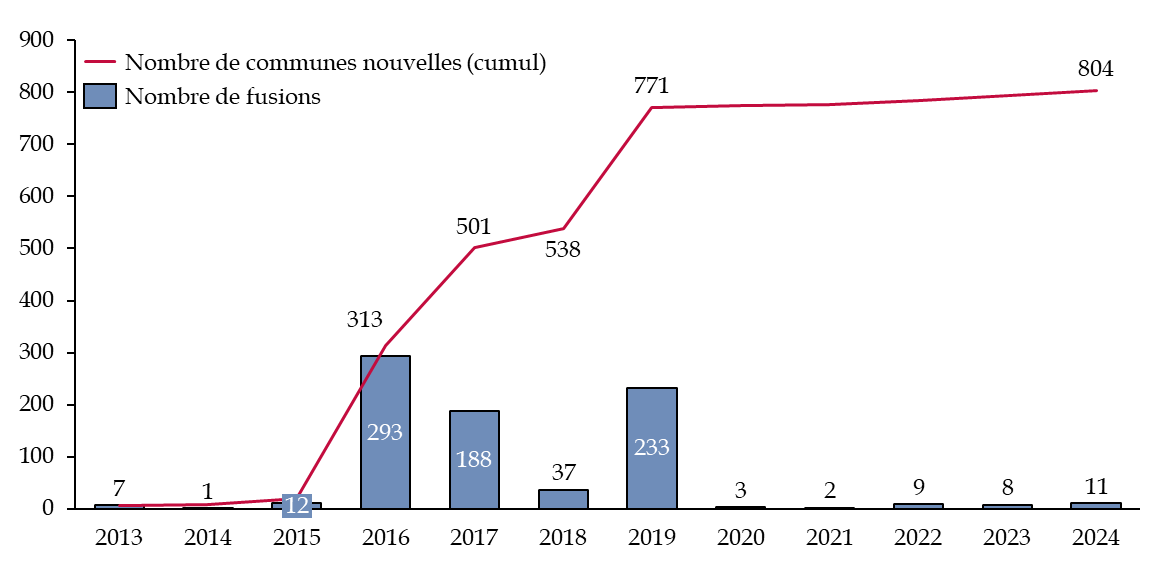

En dépit des incitations financières mises en place, le bilan des communes nouvelles apparaît également en demi-teinte - bien que plus important que celui de la loi « Marcellin ». En effet, entre 2010 et 2022, seules 787 communes nouvelles avaient été créées36(*).

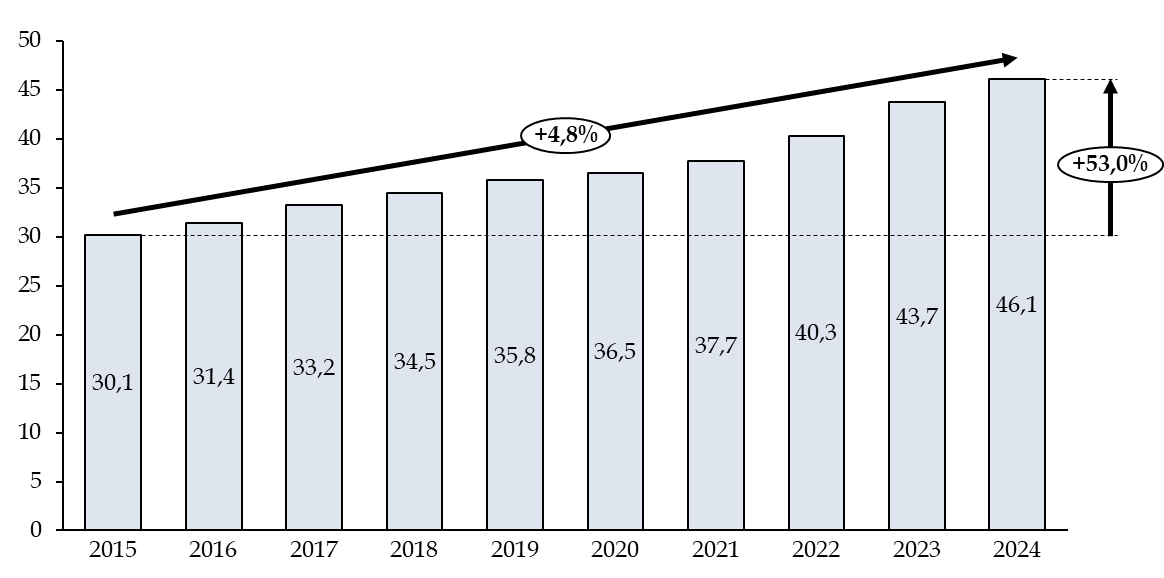

Si les communes nouvelles semblent globalement atteindre leurs objectifs, le nombre de fusions de communes est resté relativement faible depuis le début des années 2010. Elles ont été relativement nombreuses entre 2016 et 2019 : en 2015, la France comptait 20 communes nouvelles ; en 2019, ce nombre était porté à 771. Il n'a que peu évolué depuis, s'établissant à 804 en 2024.

Évolution du nombre de communes nouvelles et de fusion de communes

Source : mission d'information

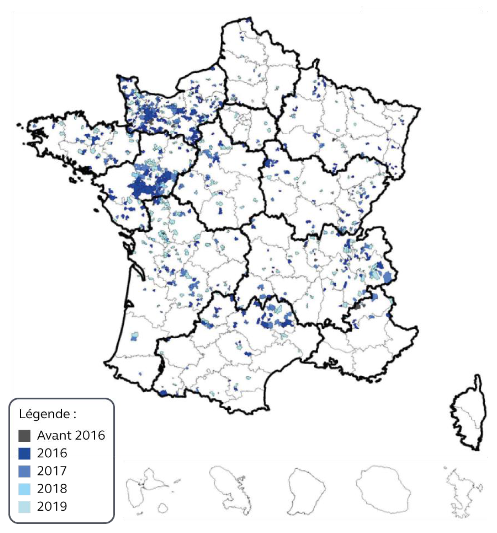

Ce dynamisme est toutefois fortement concentré dans l'ouest du pays : les régions Normandie et Pays de la Loire sont particulièrement concernées, alors que d'autres n'ont vu la création que d'un très petit nombre de communes nouvelles.

Localisation des communes nouvelles

Source : Cour des comptes

Encore ces chiffres ne tiennent-ils pas compte du phénomène plus récent des scissions de communes, qui correspond à la « défusion » d'une commune nouvelle. Entendu par la mission d'information, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation a d'ailleurs rappelé les enjeux de la création de tels regroupements : « pour fusionner deux communes, même quand les équipes s'entendent bien, il faut avoir la foi chevillée au corps, car parfois elles dé-fusionnent cinq ou six ans plus tard, au gré des changements d'équipes ».

(2) Un nombre important de « communes isolées », n'appartenant pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

De même, le bilan de la politique de promotion de l'appartenance à un EPCI à fiscalité propre est apparu décevant.

Ainsi, au 1er janvier 2009, 6,9 % des communes (soit 2 516 communes) demeuraient isolées et 12,7 % de la population (soit 8,2 millions d'habitants) n'étaient pas intégrés au sein d'un EPCI à fiscalité propre37(*).

b) Le passage à une logique d'injonction à la coopération intercommunale

Face au bilan mitigé de la politique d'incitation à la création d'EPCI à fiscalité propre, le législateur a fait le choix de passer à une logique d'injonction à la coopération intercommunale.

La loi dite « RCT » de 201038(*) a ainsi posé le principe d'une couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre, rendant obligatoire, pour les communes, l'adhésion à une structure intercommunale.

Un seuil minimal de population pour chaque EPCI à fiscalité propre, fixé à 5 000 habitants, a par ailleurs été prévu par le législateur. Ce seuil a par la suite été rehaussé à 15 000 habitants par la loi dite « NOTRe39(*) » - sauf dérogation accordée par le préfet - donnant lieu à une nouvelle révision d'ampleur de la carte intercommunale.

La loi a toutefois prévu des dérogations pour les zones de montagne et les territoires peu denses, avec un seuil minimal à 5 000 habitants. En outre, les intercommunalités de 12 000 habitants au moins récemment constituées pouvaient être maintenues.

Dans le cadre plus large d'une vaste réforme de l'organisation territoriale, l'objectif de la fixation de ces seuils était de permettre à chaque structure intercommunale d'atteindre une taille critique pour exercer des compétences stratégiques. Les intercommunalités rénovées avaient vocation, avec les « grandes régions » créées par la même loi, à constituer l'armature privilégiée du territoire national, la suppression des départements ayant même, un temps, été évoquée.

2. Une mise en oeuvre hétérogène ayant conduit, dans de nombreux territoires, à des regroupements au forceps

a) Les préfets ont été chargés d'achever la carte intercommunale

Les préfets ont été chargés, en application des lois « RCT » et « NOTRe », d'assurer la couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre, et ont à ce titre, élaboré les nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI), qui fixent les périmètres des intercommunalités dans le département.

En application de la loi « RCT », les préfets étaient ainsi tenus d'arrêter les SDCI avant le 31 décembre 2011. La révision des SDCI rendue nécessaire par l'entrée en vigueur de la loi « NOTRe » devait quant à elle être arrêtée par les préfets avant le 31 mars 2016 pour mise en oeuvre au 1er janvier 2017.

Les schémas départementaux de coopération intercommunale

Aux termes de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, le SDCI est un document de programmation qui prévoit, pour chaque département :

- une couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre ;

- la suppression des enclaves et des discontinuités territoriales ;

- la constitution d'EPCI à fiscalité propre regroupant au moins 15 000 habitants.

Une fois élaboré par le préfet, le droit commun prévoit que le projet de SDCI est adressé pour avis aux conseils municipaux et organes délibérants des EPCI et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la carte intercommunale. Ces derniers peuvent se prononcer sur le projet de SDCI dans un délai de deux mois ; à défaut, leur avis est réputé favorable.

Le projet de SDCI est ensuite présenté à la commission départementale de la coopération intercommunale40(*) (CDCI), composée d'élus locaux et consultée pour chaque projet de création, de modification ou de fusion d'EPCI à fiscalité propre41(*) et qui dispose de trois mois pour se prononcer sur ce document et proposer d'éventuelles modifications, qui sont adoptées par la CDCI à la majorité des deux tiers de ses membres et intégrées au projet de schéma, avant d'être arrêté définitivement par le préfet.

b) Des préfets dotés de pouvoirs dérogatoires pour arrêter les schémas départementaux de coopération intercommunale

Pour arrêter au plus vite les SDCI et garantir une couverture rapide du territoire par des EPCI à fiscalité propre, les préfets ont été dotés, à titre transitoire, de pouvoirs dérogatoires leur permettant d'arrêter les SDCI, même en cas de désaccord avec les communes concernées42(*).

Comme indiqué dans le rapport du Sénat consacré à l'avenir de la commune et du maire en France43(*) :

- d'une part, « le périmètre intercommunal pouvait être arrêté après accord non plus de l'ensemble des communes membres mais d'une majorité qualifiée de celles-ci ». Plus précisément, lorsque les projets de SDCI avaient fait l'objet d'un avis favorable d'au moins la moitié des communes concernées, représentant les deux tiers de la population du périmètre proposée (ou des deux tiers des communes représentant la moitié de la population), les préfets ont pu prendre directement des arrêtés de périmètre définitifs ;

- d'autre part, en l'absence d'atteinte des majorités qualifiées des conseils municipaux, « le préfet a été autorisé à passer outre les désaccords des communes pour toute création ou toute modification d'un périmètre d'EPCI à fiscalité propre », en saisissant directement la CDCI et « sous réserve des amendements votés à la majorité des deux tiers des membres de la CDCI ».

c) Une couverture intégrale du territoire par des structures intercommunales, parfois au prix de « mariages forcés »

(1) L'objectif de couverture intégrale du territoire national par des établissements publics de coopération intercommunale a été atteint

Le principe d'adhésion obligatoire à un EPCI à fiscalité propre a permis d'atteindre l'objectif de couverture intégrale du territoire national par des EPCI à fiscalité propre - qui n'avait précédemment pas été atteint par la seule politique d'incitation mise en place.

Ainsi, dès l'année 2021, « l'ensemble du territoire était recouvert par le maillage des EPCI (...) regroupant ainsi 68,2 millions d'habitants ».

Seules quatre communes bénéficiant d'une dérogation législative demeurent isolées en raison de leur insularité, à savoir les îles de Bréhat, d'Ouessant, de Sein et d'Yeu.

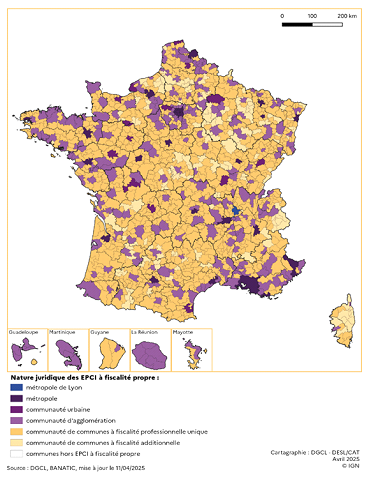

Carte de l'intercommunalité à fiscalité propre au 1er janvier 2025

(2) Un achèvement de la carte intercommunale ayant entraîné des « mariages forcés », en raison d'une consultation insuffisante des élus locaux

La mise en place de pouvoirs dérogatoires pour le préfet, destinés à achever au plus vite la carte intercommunale, a conduit à des regroupements forcés dans plusieurs territoires.

Dès 2019, un rapport de l'Assemblée nationale indiquait que « plusieurs élus (...) ont souligné le caractère forcé de certaines démarches et la volonté de certains préfets de favoriser la création de très vastes EPCI, au-delà des critères fixés par la loi44(*) ».

Ce constat s'est retrouvé au cours des auditions conduites par la mission d'information. Interrogé à ce sujet, André Laignel, premier vice-président de l'Association des maires et des présidents d'intercommunalité de France (AMF), a ainsi indiqué à la mission d'information que « durant la mise en place de cette intercommunalité, parfois à marche forcée, il y a eu des préfets zélés - j'utilise un terme aimable -, ce qui a conduit à une certaine brutalité. Là où cela s'est passé ainsi, le malaise reste encore présent et s'est même parfois amplifié ».

De même, selon Yannick Moreau, président de l'Association nationale des élus des littoraux (Anel), « les périmètres qui ont été établis en 2017 ont été fixés au forceps dans un calendrier très contraint et, selon les départements, ont été plus ou moins acceptés, plus ou moins subis ».

De même, pour Jean Deguerry, vice-président de l'Assemblée des départements de France, « il y a eu des mariages forcés, ce qui a laissé des traces », car, bien souvent, « la marche a été trop haute », comme l'a souligné un élu des Hautes-Pyrénées lors du déplacement de la mission.

Là encore, la fusion en de grandes entités a écrasé les identités rurales, ce qui a logiquement entraîné des dissensions, même si les élus s'y sont résignés. Un interlocuteur de la mission estimait même que cet « accouchement dans la douleur » avait rendu plus difficile le transfert de compétences aux intercommunalités.

S'en est par ailleurs suivi une perte de confiance dans les exécutifs des intercommunalités, dont les effets se font encore sentir dans bon nombre de celles dont les maires ont regretté le mauvais fonctionnement.

3. La rationalisation de l'intercommunalité sans fiscalité propre

Le développement des EPCI à fiscalité propre s'est accompagné d'une diminution du nombre d'EPCI sans fiscalité propre et des syndicats mixtes - objectif fixé par les SDCI, qui doivent « prévoir (...) les modalités de rationalisation des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes existants45(*) ».

L'objectif de cette rationalisation était de transférer « les compétences qui étaient jusqu'à présent exercées par des syndicats (...), chaque fois que cela est possible, à des intercommunalités à fiscalité propre46(*) ».

Plusieurs mesures en ce sens ont été prévues directement par le législateur. L'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales prévoit ainsi que les syndicats de communes sont dissous de plein droit, par exemple lorsqu'il ne compte plus qu'une seule commune membre ou à la date de transfert à un EPCI à fiscalité propre ou à un syndicat mixte des services en vue desquels il avait été institué.

Sous l'effet de ces mesures, le nombre de syndicats a donc été divisé par deux entre 1999 et 2021, passant de plus de 18 000 en 1999 à 9 000 en 202147(*).

C. RÉALITÉ ET PERCEPTION DE L'INTERCOMMUNALITÉ

1. L'hétérogénéité des situations intercommunales, reflet de la diversité des territoires

L'intercommunalité s'est progressivement imposée comme un élément structurant du paysage institutionnel français, selon un double mouvement de renforcement de l'intégration communautaire, via un transfert croissant de compétences, et de généralisation des structures intercommunales sur l'ensemble du territoire.

À cette reconnaissance de l'intercommunalité comme modèle de coopération entre communes fait écho une réalité plus complexe au niveau de sa mise en oeuvre dans les territoires. L'analyse du fait intercommunal révèle en effet une très grande hétérogénéité des situations, lesquelles dépendent largement des contextes politiques et institutionnels locaux ainsi que des modes de gouvernance mis en place.

Nombreux sont les interlocuteurs auditionnés par la mission d'information qui ont insisté sur cette diversité intercommunale.

Ainsi, parmi les représentants des collectivités et les élus, Romain Colas, vice-président de l'Association des petites villes de France (APVF), a mis en évidence des différences en matière de « gouvernance, d'état d'esprit et [de] maturité communautaire ». Ayant également relevé « la diversité des réponses » en matière intercommunale, Éric Woerth, ancien ministre, entendu en qualité d'auteur, en 2024, du rapport au Président de la République sur la décentralisation48(*), y voit la conséquence logique de la diversité des territoires en France.

Du côté des représentants institutionnels, l'analyse est identique. Jean-Pierre Viola, président de section à la quatrième chambre de la Cour des comptes, a ainsi indiqué qu'« il y [avait] autant d'intercommunalités que de situations différentes, qu'il est difficile de caractériser et de faire entrer dans une catégorie commune », tandis que Cécile Raquin, directrice générale des collectivités locales (DGCL) au ministère de l'intérieur, a rappelé l'extrême diversité des formules intercommunales (métropoles, communautés d'agglomération, communautés de communes).

L'intercommunalité se décline donc au pluriel, aussi bien en termes de périmètre, de mode de gouvernance que d'esprit communautaire. La mission d'information a pu pleinement le mesurer lors de ses déplacements sur le terrain, notamment dans le département des Hautes-Pyrénées. Les neuf intercommunalités qui le constituent, parmi lesquelles huit communautés de communes et une communauté d'agglomération49(*), bien que liées par une histoire commune, n'ont ni les mêmes caractéristiques ni les mêmes pratiques. La table ronde réunissant à l'Hôtel du département l'ensemble des neuf présidents d'intercommunalité a ainsi mis en évidence d'importantes différences en matière d'exercice des compétences et de fonctionnement interne des structures intercommunales.

Un certain nombre de facteurs identifiés au cours des travaux de la mission d'information permettent d'expliquer pour partie la variété des situations intercommunales :

- l'histoire institutionnelle locale, qui conditionne l'existence ou non d'une culture de la coopération ;

- le rapport ville-centre/périphérie, qui est un facteur déterminant dans le transfert de compétences, la présence d'une ville-centre dominante d'un point de vue démographique pouvant susciter des réticences de la part des petites communes50(*) ;

- le degré de portage politique du projet communautaire, qui dépend beaucoup de la personnalité du président de l'intercommunalité ;

- le mode de gouvernance mis en place, qui associe plus ou moins les maires et les élus municipaux.

Au regard de la multiplicité des situations intercommunales, la mission d'information souligne la difficulté à définir des règles uniques destinées à s'appliquer de manière indifférenciée à l'ensemble des structures intercommunales et plaide, en conséquence, pour une adaptation du cadre juridique de l'intercommunalité à la diversité des territoires.

2. Un sentiment de dépossession très présent chez les maires et les élus municipaux, révélateur d'un défaut de gouvernance intercommunale

La mission d'information s'est attachée à analyser ce qu'il est possible de qualifier de « ressenti » des élus locaux, c'est-à-dire leur perception personnelle du fait intercommunal.

S'il n'est pas aisé d'objectiver un phénomène intrinsèquement subjectif, la mission d'information a souhaité donner le plus possible la parole aux élus de terrain pour croiser les constats, les points de vue et les retours d'expérience. Elle s'est également appuyée sur la propre expérience d'élus locaux de ses membres et sur une consultation en ligne qu'elle a élaborée à destination des élus municipaux.

Les informations qu'elle a ainsi recueillies lui ont permis de constater, sur un large spectre d'émotions allant de la résignation à l'enthousiasme, la récurrence d'un sentiment de dépossession chez les maires et les élus municipaux, tout particulièrement des petites communes.

Cette dépossession se fait ressentir au niveau des prérogatives communales : face à des intercommunalités parfois de taille XXL et aux compétences élargies à des domaines relevant auparavant du pré carré communal, nombreux sont les maires qui estiment que leurs marges de manoeuvre se sont réduites comme peau de chagrin et qu'ils ne sont plus en capacité à agir au plus près de leurs concitoyens. Ceci alimente chez eux un sentiment d'impuissance et de perte de sens de leur mission. Associée à d'autres facteurs (baisse des ressources financières, complexité croissante des affaires publiques locales), cette dépossession participe du « blues des maires », phénomène abondamment analysé ces dernières années.

Mais cette dépossession a également un impact fort sur le fonctionnement intercommunal : le fait que le centre de gravité décisionnel ait été déplacé au niveau de l'intercommunalité et la difficulté, si ce n'est parfois l'incapacité, de celle-ci à associer de manière pertinente ses communes membres et leurs représentants à la prise de décision donnent aux élus municipaux le sentiment qu'ils sont peu écoutés voire relégués au rang de simples observateurs. À ce problème de gouvernance s'ajoute une complexité de fonctionnement, parfois perçue comme technocratique, qui contribue au sentiment d'incompétence voire au « décrochage » de certains élus.

Extraits de propos tenus en audition évoquant le sentiment de dépossession des maires et des élus municipaux

? Jean Deguerry, vice-président de l'Assemblée des départements de France (ADF) : « Les intercommunalités sont parfois ressenties comme technocratiques par les maires, notamment ruraux, qui s'y sentent étrangers. J'observe de plus en plus de désaffection de la part de maires, qui ne trouvent plus leur place et qui, à mon avis, ne l'ont jamais vraiment trouvée. Beaucoup redoutent une dépossession du pouvoir communal et une négation de leur capacité à agir au plus près de leurs concitoyens. »

? Marie Annick Fournier, déléguée générale de l'Association nationale des élus de la montagne (Anem) : « Les élus de montagne ont souvent le sentiment d'être éloignés, incompris, notamment lorsqu'ils sont minoritaires. [...] S'agissant de la répartition des compétences entre communes et intercommunalités, on a le sentiment que le bloc de compétences obligatoires dépossède les élus d'une partie des prises de décision. La gouvernance n'est pas adaptée et ne permet pas aux petites communes d'être suffisamment prises en compte dans les débats, qui peuvent, en outre, parfois revêtir une certaine technicité. »

? Géraldine Leduc, directrice générale de l'Association nationale des élus des territoires touristiques (Anett) : « L'une des principales difficultés est le sentiment de perte d'identité de nos petites communes touristiques, qui se retrouvent diluées dans de grandes intercommunalités. Certains maires n'ont plus les moyens de promouvoir leur tourisme communal. De nombreuses communes ont ainsi perdu en termes de lisibilité et de visibilité auprès des touristes. »

?Paul-Roland Vincent, maire de Bourgneuf : « Nous avons le sentiment de gérer le quotidien et que les grandes décisions nous échappent, ce qui est assez désagréable. »

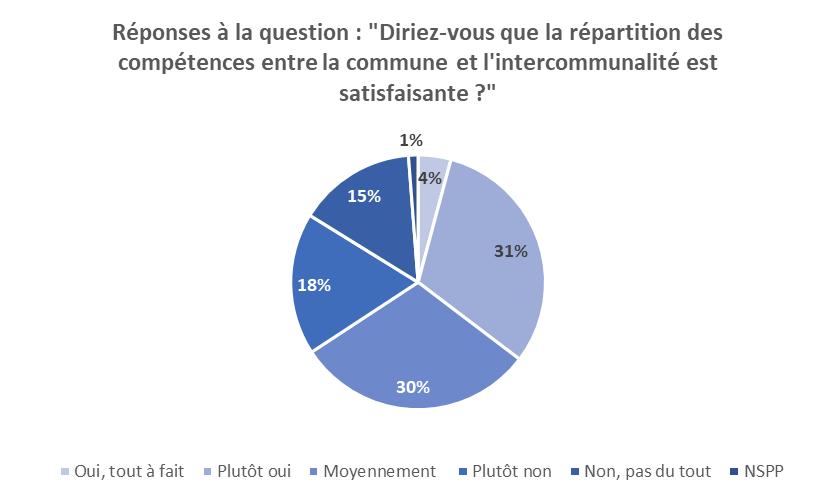

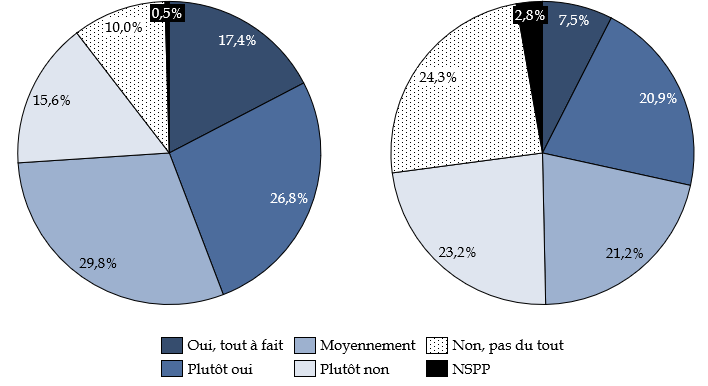

Les résultats de la consultation en ligne conduite par la mission, même s'ils doivent être pris avec les précautions méthodologiques nécessaires puisqu'ils reposent sur une base déclarative, corroborent le sentiment de dépossession des élus municipaux : 46 % des répondants indiquent ainsi ne pas peser suffisamment sur les décisions de leur intercommunalité ; a contrario, ils ne sont que 18 % à considérer être en mesure de le faire.

La consultation révèle toutefois un rapport ambivalent des élus municipaux à l'intercommunalité. Alors qu'une majorité de répondants s'estime insuffisamment pris en compte dans le processus intercommunal, ils sont 75 % à considérer soit que l'intercommunalité fonctionne bien, soit qu'elle ne fonctionne ni bien ni mal. En outre, 44 % des répondants déclarent que l'intercommunalité bénéficie à leur commune. Cette ambivalence, qui avait déjà été relevée, il y a deux ans, par la mission d'information du Sénat sur l'avenir du maire et de la commune, montre que l'intercommunalité n'a pas les mêmes conséquences pour toutes les communes et qu'elle n'est donc pas vécue de la même manière par leurs élus : dans certains cas, elle est considérée comme un atout pour l'action publique locale, dans d'autres, comme une menace pour la capacité d'intervention communale, voire comme la source d'une perte de sens.

C'est ce qu'illustrent les propos de Yann Scotte, maire d'Hardricourt, lors de son audition : « Je ne me représenterai pas, car le mandat a beaucoup perdu de son sens. Pour moi, c'était le plus beau mandat, le plus proche aussi, mais aujourd'hui j'en doute, car beaucoup de choses nous échappent ».

D'une manière générale, la table ronde de maires non membres d'un exécutif communautaire organisée par la mission a montré que ceux-ci avaient une vision fort différente de leur intercommunalité selon qu'ils étaient déjà élus lors de la mise en place des intercommunalités issues de la loi NOTRe ou qu'ils avaient été élus pour la première fois en 2020 et, par conséquent, n'ont connu que ces intercommunalités : les premiers étaient nettement plus critiques que les seconds.

Par ailleurs, comme l'a expliqué Romain Colas, maire de Boussy-Saint-Antoine, vice-président de l'Association des petites villes de France, devant la mission : « Je partage largement votre diagnostic sur le regard que l'on porte à l'exécutif des intercommunalités selon qu'on y appartienne ou non, mais j'ai tendance à porter un jugement très négatif sur la paralysie des institutions du fait de rancoeurs personnelles. Nous avons là une responsabilité collective et individuelle : l'intérêt général doit passer avant l'expression de nos inimitiés. [...] Au-delà des désaccords, nous devons être exigeants envers nous-mêmes. Nous avons la fâcheuse tendance à critiquer la loi, mais ce sont parfois les personnes qui sont responsables. »

Compte tenu de la récurrence avec laquelle le sentiment de dépossession, principalement des maires des petites communes, a été évoqué lors de ses travaux, la mission d'information estime que ce ressenti est le signe d'un réel dysfonctionnement dans le couple intercommunalité-communes, qui nécessite de renouer avec une démarche ambitieuse de partenariat de territoire.

3. Une appréciation globalement positive de l'intercommunalité de la part des exécutifs intercommunaux

En 2024, le centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof) a mené une enquête51(*) sur un échantillon de 3 566 présidents et vice-présidents intercommunaux pour tenter d'objectiver les rapports entre communes et intercommunalités.

Celle-ci révèle que, selon les répondants, 60 % des intercommunalités ne connaissent pas de franche opposition interne ; dans la plupart des cas, les votes au sein des conseils communautaires se déroulent de manière unanime.

Cet aspect consensuel se retrouve également dans l'avis porté sur le fonctionnement du conseil communautaire. Seuls 10 % des répondants estiment que leur conseil fonctionne mal, alors que le taux de satisfaction dépasse les 70 %. Le bon fonctionnement des conseils communautaires domine donc largement dans la perception que s'en font les exécutifs communautaires.

Cette appréciation positive se traduit aussi dans le jugement porté sur les résultats de l'intercommunalité : près des trois-quarts des répondants estiment que le bilan de leur intercommunalité depuis 2020 est positif.

L'étude souligne enfin l'aspiration des élus intercommunaux à la stabilité, 68 % d'entre eux déclarant souhaiter maintenir la taille actuelle de leur intercommunalité.

4. Renouer avec une logique de partenariat de territoire en conciliant stabilisation de la carte intercommunale et évolution parfois nécessaire

Les objectifs fixés par les lois « RCT » et « NOTRe » en matière de développement de l'intercommunalité ont été atteints. Comme indiqué supra, le territoire national est en effet intégralement couvert par des EPCI à fiscalité propre, à l'exception des quatre communes isolées, qui bénéficient d'une dérogation octroyée par le législateur.

Le nombre d'EPCI à fiscalité propre reste, en outre, relativement stable depuis l'achèvement de la carte intercommunale opéré par les lois « RCT » et Maptam et les personnes entendues par la mission d'information ont fait état de la stabilité des périmètres.

Nombre d'EPCI à fiscalité propre

|

2021 |

2022 |

2023 |

2024 |

2025 |

|

|

Métropole |

21 |

21 |

21 |

21 |

21 |

|

Communautés urbaines |

14 |

14 |

14 |

14 |

14 |

|

Communautés d'agglomération |

223 |

227 |

227 |

229 |

230 |

|

Communautés de communes |

996 |

992 |

992 |

990 |

989 |

|

Nombres d'EPCI à fiscalité propre |

1 253 |

1 254 |

1 254 |

1 254 |

1 254 |

Source : Bulletin d'information

statistique,

Département des études et des statistiques

locales, DGCL, n° 195 - avril 2025

Interrogé à ce sujet, Sébastien Martin, président d'Intercommunalités de France a indiqué que « depuis 2020, parmi les 1 254 intercommunalités, il y a eu six fusions, trois scissions et quelques retraits d'adhésion de communes : neuf en 2023, cinq en 2024 et quatre identifiés pour 2025 », témoignant de la globale pertinence des périmètres des intercommunalités retenus dans les SDCI élaborés depuis l'entrée en vigueur des lois « RCT » et « NOTRe ». Certains observateurs estiment toutefois que les conditions mises pour quitter une intercommunalité au profit d'une autre sont à ce point difficiles à remplir que très peu de communes en expriment le souhait, sans compter la volonté de certains préfets de bloquer toute évolution à l'approche des élections municipales de mars 2026.

L'atteinte des objectifs que s'était assignés le législateur en matière de développement de l'intercommunalité à fiscalité propre ainsi que la stabilité de la carte intercommunale depuis lors plaide donc, à l'avenir, pour la stabilisation globale de la carte intercommunale issue des réformes « RCT » et « NOTRe ».

Une nouvelle modification de grande ampleur, avec l'octroi de pouvoirs dérogatoires aux préfets, permettant la modification autoritaire de la carte intercommunale, avec parfois trop peu de concertation avec les élus locaux doit impérativement être écartée à l'avenir.

Comme l'a résumé par Romain Colas, vice-président de l'Association des petites villes de France (APVF) : « nous sommes encore en train de digérer l'application de la loi NOTRe. À l'exception de quelques endroits marginaux où les choses se passent manifestement très mal et où des erreurs de périmètres ont été commises, des élus ayant la velléité de modifier la carte - cela ne marchera jamais -, nous sommes encore en train de digérer la création des intercommunalités. À l'échelle politico administrative, celles-ci sont encore très jeunes. Dans certains endroits, les projets de territoires ou les intérêts communautaires sont à peine définis. À moyen terme, personne n'appelle à un grand big bang de la carte intercommunale. »

Cette affirmation a par ailleurs été objectivée par une étude du Cevipof52(*) menée auprès d'environ 3 000 élus locaux et dont les résultats ont été publiés en 2024. Concernant le périmètre de leur intercommunalité, 61 % des élus interrogés indiquaient ainsi vouloir conserver le périmètre actuel de leur intercommunalité. Cette forte proportion d'élus en faveur de la stabilité du périmètre de leur EPCI à fiscalité propre plaide donc également pour le maintien de la carte intercommunale actuelle.

Recommandation n° 1 : Éviter à l'avenir un nouveau « big bang territorial », donnant lieu à une modification autoritaire de l'intégralité de la carte intercommunale.

S'il convient de stabiliser, de manière globale, la carte intercommunale issue des lois « RCT » et NOTRe », compte tenu des faibles demandes de modifications de celle-ci et de la nécessité de prendre le temps pour s'approprier les périmètres définis en 2017, des ajustements mineurs, conduits en concertation avec les élus locaux, ne doivent pas être écartés.

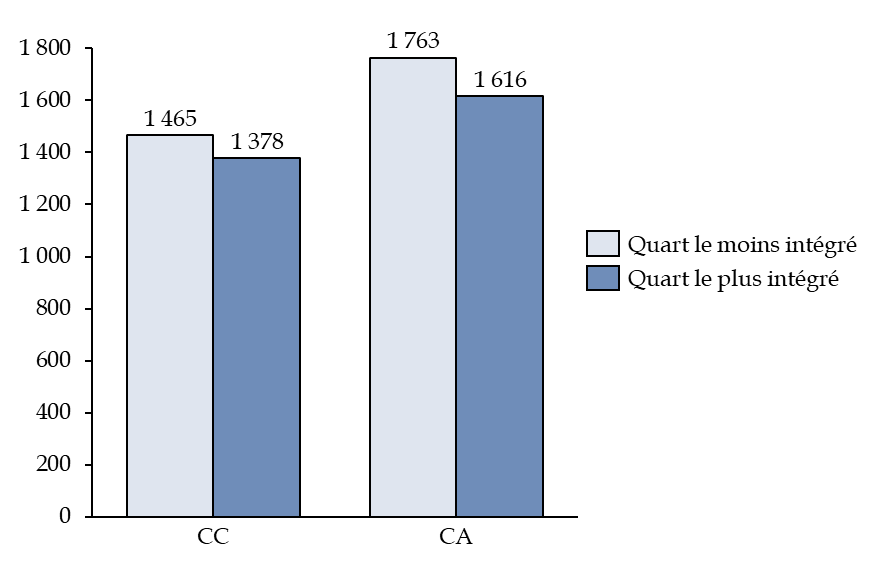

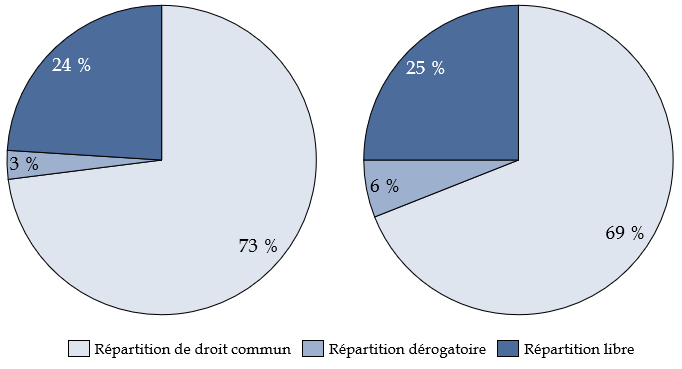

Les périmètres des EPCI à fiscalité propre demeurent en effet, dans certaines régions, peu adaptés aux réalités locales et ne correspondent pas aux bassins de vie et d'emploi existants.