- L'ESSENTIEL

- LISTE DES RECOMMANDATIONS

- PREMIÈRE PARTIE

MIEUX CONNAÎTRE ET MIEUX FAIRE CONNAÎTRE

LES FRAIS DE JUSTICE

- I. LES FRAIS DE JUSTICE : DE QUOI

PARLE-T-ON ?

- II. AUTREFOIS RECOUVRÉS SUR LES PARTIES AU

PROCÈS, LES FRAIS DE JUSTICE CONSTITUENT AUJOURD'HUI UNE CHARGE

CROISSANTE POUR L'ÉTAT

- III. LA HAUSSE ACTUELLE DES COÛTS S'EXPLIQUE

PAR LA COMPLEXITÉ CROISSANTE DES ENQUÊTES, PLUS QUE PAR

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ JUDICIAIRE

- IV. LA MAÎTRISE DES FRAIS DE JUSTICE DOIT SE

FONDER SUR UNE CONNAISSANCE DES COÛTS PLUS PRÉCISE ET

PARTAGÉE ENTRE TOUS LES ACTEURS DE L'ENQUÊTE

- A. « IL EST PLUS SIMPLE DE NE PAS FAIRE

D'EFFORT » : UNE MEILLEURE INFORMATION DES MAGISTRATS ET DES

ENQUÊTEURS DOIT LEUR PERMETTRE D'ADAPTER LES MESURES QU'ILS DEMANDENT AUX

NÉCESSITÉS DE LEURS INVESTIGATIONS

- 1. Les prescripteurs ne sont pas suffisamment

informés de l'impact financier de leur demande

- 2. Les coûts complets des expertises

devraient être mieux connus afin d'éclairer les choix des

prescripteurs

- 3. Les plans de maîtrise des frais de

justice lancés par les Gouvernements successifs doivent être

poursuivis et amplifiés

- 1. Les prescripteurs ne sont pas suffisamment

informés de l'impact financier de leur demande

- B. LES FRAIS DE JUSTICE DEVRAIENT ÊTRE CONNUS

DÈS L'ENGAGEMENT DE LA DÉPENSE, ET PAS SEULEMENT LORS DU

PAIEMENT

- C. LE PROJET DE PROCÉDURE PÉNALE

NUMÉRIQUE DOIT ÊTRE MENÉ À SON TERME AFIN DE

RATTACHER LES FRAIS DE JUSTICE À UNE ENQUÊTE

- D. L'ACTION DOIT ÊTRE MENÉE AU NIVEAU

INTERMINISTÉRIEL, EN CONCERTATION AVEC LA POLICE ET LA GENDARMERIE

NATIONALES

- A. « IL EST PLUS SIMPLE DE NE PAS FAIRE

D'EFFORT » : UNE MEILLEURE INFORMATION DES MAGISTRATS ET DES

ENQUÊTEURS DOIT LEUR PERMETTRE D'ADAPTER LES MESURES QU'ILS DEMANDENT AUX

NÉCESSITÉS DE LEURS INVESTIGATIONS

- I. LES FRAIS DE JUSTICE : DE QUOI

PARLE-T-ON ?

- DEUXIÈME PARTIE

MIEUX DÉPENSER EN FAVEUR

DU BON FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE

- I. BUDGÉTISER CORRECTEMENT AFIN DE METTRE

FIN À LA DETTE ÉCONOMIQUE DES FRAIS DE JUSTICE

- A. LES MÉMOIRES DE FRAIS DE JUSTICE FONT

L'OBJET D'UN CONTRÔLE PAR LES GREFFES OU LES MAGISTRATS AVANT MISE EN

PAIEMENT

- B. LE RETARD DU PAIEMENT DES PRESTATIONS DES

EXPERTS N'EST PAS ACCEPTABLE

- C. UNE BUDGÉTISATION INITIALE

RÉALISTE DOIT PERMETTRE DE RÉSORBER PROGRESSIVEMENT LA DETTE

ÉCONOMIQUE, LA DÉPENSE ÉTANT DE TOUTE MANIÈRE

INÉLUCTABLE

- A. LES MÉMOIRES DE FRAIS DE JUSTICE FONT

L'OBJET D'UN CONTRÔLE PAR LES GREFFES OU LES MAGISTRATS AVANT MISE EN

PAIEMENT

- II. METTRE FIN AUX DÉPENSES QUI NE

CONTRIBUENT PAS À LA RÉSOLUTION DE L'ENQUÊTE

- A. RATIONALISER LES FRAIS DE GARDIENNAGE ET DE

SCELLÉS

- 1. Les coûts sont en augmentation constante,

quoique ralentie depuis quelques années

- 2. Les actions conduites par les juridictions

nécessitent la mise en place d'outils de gestion performants

- 3. L'action doit combiner mesures de court terme

et transformation de moyen terme des systèmes d'information

- 1. Les coûts sont en augmentation constante,

quoique ralentie depuis quelques années

- B. POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DE LA

PLATEFORME NATIONALE DES INTERCEPTIONS JUDICIAIRES (PNIJ)

- 1. La dépense est plutôt en baisse,

tout en étant variable d'une année à l'autre

- 2. Les données de connexion sont

désormais indispensables pour les enquêtes, mais leur

régime juridique est soumis à des incertitudes

- 3. La création de la PNIJ a permis de

réaliser des économies très importantes

- 4. L'outil connaît toutefois encore des

limitations concernant ses fonctionnalités comme son ergonomie, avec le

risque d'une course entre prestataire public et prestataires

privés

- 5. En contrepartie de l'effort important

assuré par l'État, inciter très fortement au recours

à la PNIJ

- 1. La dépense est plutôt en baisse,

tout en étant variable d'une année à l'autre

- C. RÉEXAMINER LE CARACTÈRE

OBLIGATOIRE DE CERTAINES EXPERTISES

- D. METTRE À PROFIT L'ÉVOLUTION DES

TECHNOLOGIES POUR OPTIMISER LES FRAIS D'INTERPRÉTARIAT ET DE

TRADUCTION

- A. RATIONALISER LES FRAIS DE GARDIENNAGE ET DE

SCELLÉS

- III. FAVORISER LES RETOURS FINANCIERS

- A. CONTINUER À DÉVELOPPER LA VENTE

ET L'AFFECTATION DE BIENS SAISIS OU CONFISQUÉS

- B. FAVORISER LA PARTICIPATION DES PARTIES AUX

COÛTS DU PROCÈS

- 1. Rendre enfin plus efficace le circuit de

recouvrement des amendes et des frais de justice

- 2. Étendre le recouvrement des frais de

justice en matière pénale à de nouvelles catégories

de personnes

- 3. Compléter le champ d'application du

droit fixe de procédure, déjà doublé par la

dernière loi de finances

- 4. Réintroduire la contribution au titre de

l'introduction d'une instance devant une juridiction

- 1. Rendre enfin plus efficace le circuit de

recouvrement des amendes et des frais de justice

- A. CONTINUER À DÉVELOPPER LA VENTE

ET L'AFFECTATION DE BIENS SAISIS OU CONFISQUÉS

- I. BUDGÉTISER CORRECTEMENT AFIN DE METTRE

FIN À LA DETTE ÉCONOMIQUE DES FRAIS DE JUSTICE

- EXAMEN EN COMMISSION

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES,

CONTRIBUTION ÉCRITE ET DÉPLACEMENT

- TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI

(TEMIS)

N° 3

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er octobre 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur les frais de justice,

Par M. Antoine LEFÈVRE,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.

L'ESSENTIEL

I. MIEUX CONNAÎTRE ET MIEUX FAIRE CONNAÎTRE LES FRAIS DE JUSTICE

Les frais de justice : de quoi parle-t-on ?

Les frais de justice sont aussi des frais d'enquête. Ils englobent les dépenses de procédure, à la charge définitive ou provisoire de l'État, qui résultent d'une décision de l'autorité judiciaire ou de celle d'une personne agissant sous sa direction ou son contrôle. Il s'agit par exemple des honoraires des experts et des interprètes-traducteurs, des frais de gardiennage de biens saisis, des interceptions téléphoniques et des frais résultant de nombreuses autres mesures ordonnées par un magistrat ou un officier de police judiciaire dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Les frais de justice ne comprennent pas les rémunérations et les dépenses courantes du ministère de la justice, ni les frais d'avocat payés par les parties au procès ou l'aide juridictionnelle dont certaines de ces parties peuvent bénéficier.

A. AUTREFOIS RECOUVRÉS SUR LES PARTIES AU PROCÈS, LES FRAIS DE JUSTICE CONSTITUENT AUJOURD'HUI UNE CHARGE CROISSANTE POUR L'ÉTAT

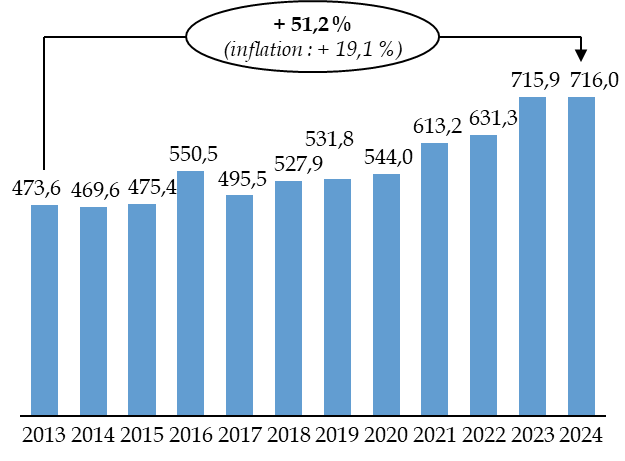

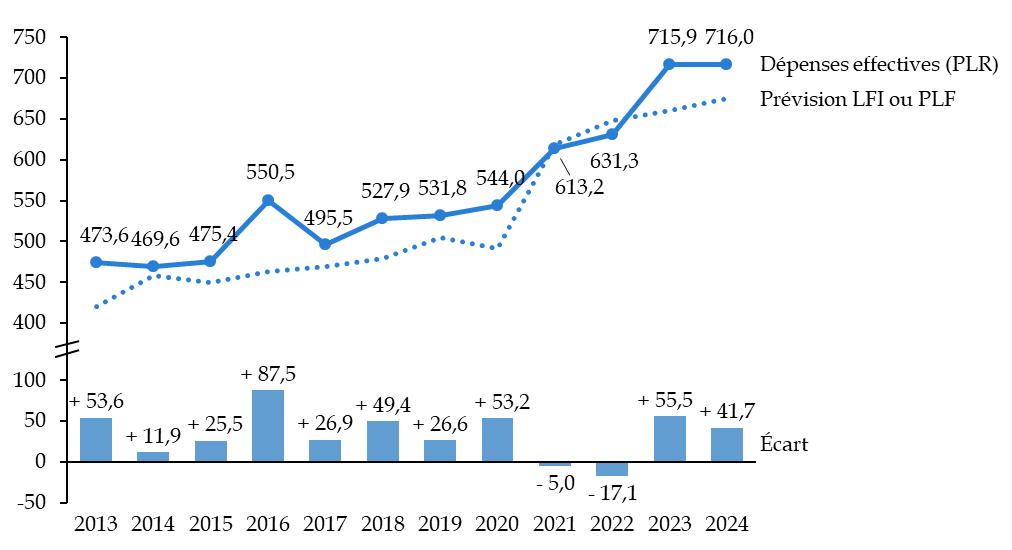

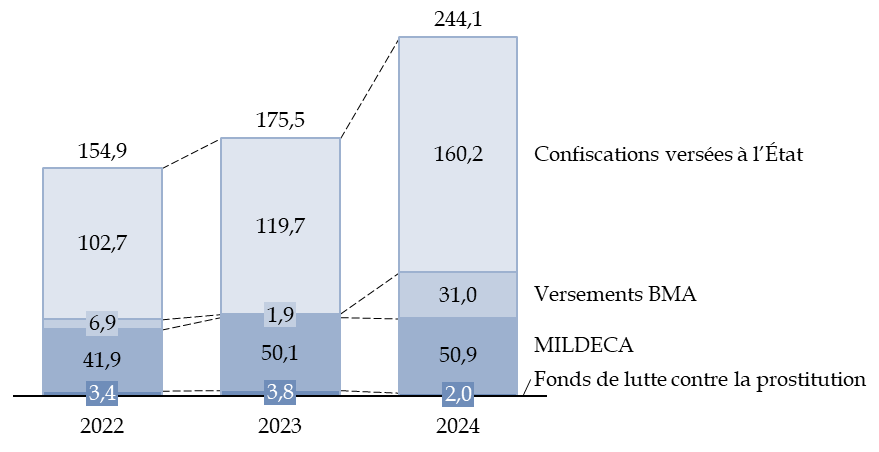

Évolution des frais de justice depuis 2013

(en millions d'euros)

Source : commission des finances, à partir des rapports annuels de performance et des données transmises par la direction du budget

Au 19e siècle, les frais de justice étaient, au moins en principe, recouvrés sur les parties au procès, même s'ils étaient avancés par l'État. Les droits de timbre et d'enregistrement ont été supprimés sur les actes de la justice civile en 1977 et le principe de la mise à la charge de l'État des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police a été confirmé en 1993. Ces frais ont augmenté de manière importante au début des années 2000.

Les crédits de frais de justice étaient toutefois évaluatifs jusqu'en 2006, c'est-à-dire que la dépense pouvait dépasser l'évaluation faite en loi de finances initiale. Lors de l'entrée en vigueur de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), ils ont été intégrés au programme 166 « Justice judiciaire », dont les crédits ne doivent pas dépasser l'autorisation donnée en loi de finances. Grâce à un programme volontariste de meilleure maîtrise, ils ont diminué pendant quelques années, mais la hausse a repris depuis les années 2010.

B. LA HAUSSE ACTUELLE DES COÛTS S'EXPLIQUE PAR LA COMPLEXITÉ CROISSANTE DES ENQUÊTES, PLUS QUE PAR L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ JUDICIAIRE

L'augmentation des frais de justice ne s'explique pas par une augmentation du nombre des affaires traitées devant les juridictions pénales. Le nombre des affaires poursuivables est même plutôt en baisse, de quelque 1,3 million par an entre 2014 et 2019 à 1,2 million en 2022 et 2023, tandis que le nombre des affaires faisant effectivement l'objet d'une poursuite est stable autour de 600 000 par an.

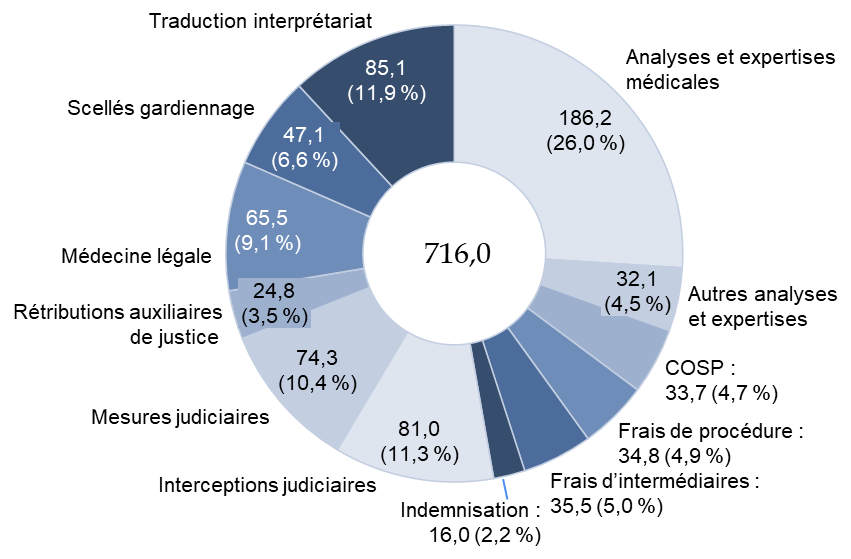

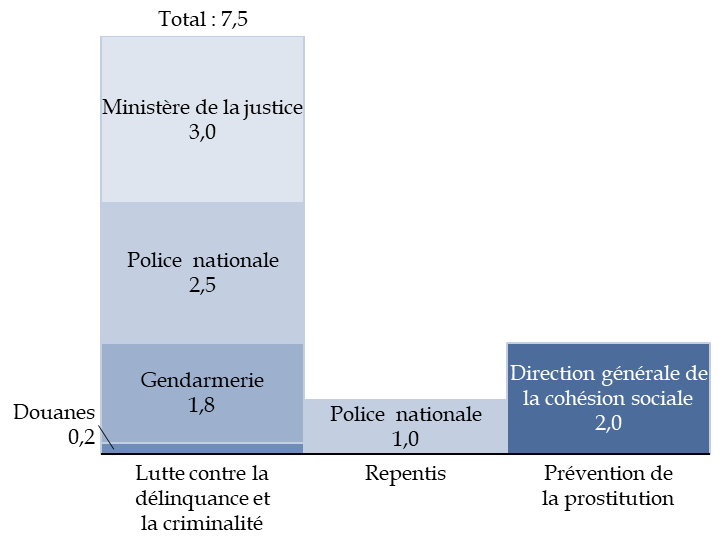

Répartition des frais de justice en 2024

(en millions d'euros)

COSP : contributeurs occasionnels du service public.

Source : commission des finances, à partir des rapports annuels de performances et des données transmises par la direction du budget

En revanche, le nombre des actes prescrits au cours d'une enquête par les juges ou les officiers de police judiciaire a augmenté, en particulier s'agissant d'actes coûteux. Par exemple, une enquête pour narcotrafic, face à des réseaux dotés de moyens financiers et techniques importants, nécessite souvent un grand nombre d'interceptions judiciaires afin de retracer les parcours des trafiquants. La progression des enquêtes pour violences sexuelles et intrafamiliales a également pour conséquence la réalisation d'enquêtes sociales rapides ainsi que la prise en charge médicale ou psychologique des victimes. D'une manière générale, la justice est passée d'une culture de la preuve par l'aveu à une culture de la preuve matérielle ou scientifique.

Le juge, aujourd'hui, s'attend, dans de nombreuses affaires, à trouver dans son dossier des preuves tirées d'interceptions judiciaires ou de l'exploitation du téléphone portable de la victime.

La hausse des coûts n'est toutefois pas suffisamment anticipée dans les prévisions budgétaires, de sorte que la dépense effective, au cours d'une année, est presque systématiquement supérieure à la prévision en loi de finances initiale. Les crédits étant insuffisants, certains paiements sont repoussés, conduisant à la formation d'une « dette économique » estimée à 318,4 millions d'euros, qui constituent une dépense future certaine.

716,0 M€

+ 51%

318,4 M€

C. LA MAÎTRISE DES FRAIS DE JUSTICE DOIT SE FONDER SUR UNE CONNAISSANCE DES COÛTS PLUS PRÉCISE ET PARTAGÉE ENTRE TOUS LES ACTEURS DE L'ENQUÊTE

Pour les magistrats comme pour les enquêteurs, la résolution de l'enquête et le jugement constituent légitimement l'objectif premier et la priorité : chercher à maîtriser le coût des mesures d'enquête en comparant les devis, en négociant des conventions pour réduire les coûts, est difficile et chronophage.

« Il est plus simple de ne pas faire d'effort »

Les magistrats ou les officiers de police judiciaire sont pourtant pleinement conscients de l'enjeu financier que représentent les frais de justice. Toutefois, ils ne sont pas toujours informés du coût réel des mesures qu'ils ordonnent, ou de ce qui constituerait un coût « normal » pour les prestations qui ne sont pas soumises à un tarif réglementaire.

Il est donc indispensable que les magistrats, mais aussi les policiers et les gendarmes, disposent de la meilleure information possible et des outils leur permettant d'ordonner des mesures d'enquête qui contribuent pleinement à la manifestation de la vérité, sans entraîner des coûts excessifs et inutiles.

Les plans de maîtrise des frais de justice lancés par les Gouvernements successifs depuis 2021 ont créé une dynamique en ce sens : ils doivent être poursuivis et amplifiés.

Enfin cette action doit être menée au plus près des utilisateurs, aussi bien des officiers de police judiciaire que des magistrats, ce qui n'a pas toujours été le cas pour les projets numériques du ministère de la justice.

II. MIEUX DÉPENSER EN FAVEUR DU BON FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE

A. BUDGÉTISER CORRECTEMENT AFIN DE METTRE FIN À LA DETTE ÉCONOMIQUE DES FRAIS DE JUSTICE

L'insuffisance budgétisation en loi de finances initiale oblige le ministère et les juridictions à faire des arbitrages en cours d'année.

Le surcroît de dépense de frais de justice en cours d'année, par rapport à la prévision en loi de finances initiale, s'impacte sur les autres postes de dépenses du programme 166 « Justice judiciaire », c'est-à-dire les dépenses d'investissement ou de fonctionnement courant.

Les juridictions sont parfois même obligées de suspendre les paiements dès le mois de septembre pour les experts, qui seront payés avec des mois de retard, au risque de mettre certains en difficulté ou d'en décourager d'autres d'apporter leur contribution aux procédures judiciaires.

B. METTRE FIN AUX DÉPENSES QUI NE CONTRIBUENT PAS À LA RÉSOLUTION DE L'ENQUÊTE

Si certaines dépenses sont légitimes et nécessaires pour atteindre à la vérité, d'autres ne sont guère utiles.

Malgré des efforts conduits depuis des années, les frais de gardiennage et de scellés ont été de 47,1 millions d'euros en 2024, soit 6,6 % du montant total des frais de justice. Parmi ceux-ci, le gardiennage des véhicules saisis ou immobilisés représente une dépense généralement peu utile, qu'une connaissance insuffisante du parc de véhicules accroît encore. L'action conduite dans certaines juridictions montre qu'une meilleure évaluation du stock, partagée entre les ministères de l'intérieur et de la justice, pourrait aider à réduire la dépense de manière importante.

De même, les interceptions judiciaires (réquisitions de données de connexion auprès des opérateurs de communications électroniques, interception des appels, géolocalisation des téléphones...) peuvent, aujourd'hui, être réalisées en grande partie en recourant à un outil public : la plateforme nationale d'interceptions judiciaires (PNIJ), gérée par l'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires (ANTENJ). Cette plateforme, largement automatisée, a permis de réduire fortement les coûts unitaires. Son développement et l'amélioration de son ergonomie doivent être poursuivis.

Par ailleurs, certaines lois ont, au fil des années, rendu obligatoires les expertises psychologiques et psychiatriques ou les enquêtes sociales rapides, dans un certain nombre de cas où l'expérience montre que des mesures tantôt moins, tantôt plus approfondies auraient été plus efficaces. Des expertises sont ainsi conduites davantage pour satisfaire les exigences légales que pour résoudre l'affaire : il pourrait être laissé aux magistrats, connaisseurs du dossier, la liberté de décider des mesures d'expertises réellement nécessaires.

De même, le recours à des interprètes humains reste imposé par la loi, alors que les outils de traduction automatique ont connu des améliorations tout à fait considérables au cours des dix dernières années. Ces outils pourraient être mieux utilisés afin de réduire les coûts et de faire gagner du temps dans certaines procédures.

C. FAVORISER LES RETOURS FINANCIERS

La justice a un coût, mais elle apporte également des ressources à l'État ou lui permet de réaliser des économies.

Il s'avère possible d'agir pour favoriser certaines recettes qui permettent de compenser, en partie, le coût des frais de justice pour l'État.

Tout d'abord, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) est chargée de la vente avant jugement ou de l'affectation à des services publics de biens saisis, notamment des véhicules, tâche qu'elle accomplît avec un succès reconnu. Son activité pourrait encore être développée pour que « le crime ne paie pas ».

Ensuite, le principe de recouvrement des frais de justice dans un procès pénal pourrait être étendu à l'ensemble des personnes condamnées. Le juge pourrait écarter cette règle lorsqu'il n'est pas réaliste de demander aux personnes condamnées de payer l'ensemble des coûts du procès, non seulement parce que beaucoup d'entre elles, en matière pénale, manquent de ressources, mais aussi parce que les systèmes d'information ne permettent pas, à l'heure actuelle, de calculer aisément le coût de l'ensemble des mesures ordonnées au cours d'une procédure. Il faudrait donc également améliorer le circuit de recouvrement des frais de justice et des amendes pénales, qui présente actuellement de nombreuses limites.

Enfin, le Sénat avait adopté l'an passé un amendement tendant à instaurer de nouveau une contribution au titre de l'introduction d'une instance devant une juridiction, non conservée finalement dans la loi de finances mais qui pourrait être proposée de nouveau.

LISTE DES RECOMMANDATIONS

Mieux connaître et faire connaître les frais de justice

1. Rétablir une présentation détaillée des frais de justice dans les documents budgétaires, avec notamment le montant et l'évolution des charges à payer et de la dette économique, ainsi qu'avec les mesures prises en exécution dans le cas des sur-exécutions.

2. Informer de manière plus systématique les magistrats et les officiers de police judiciaire sur le coût des mesures avant de les ordonner (comparatifs de coûts moyens pour une prestation donnée) et après (coût des mesures effectivement ordonnées).

3. Établir les coûts complets des analyses génétiques et toxicologiques par les laboratoires publics.

4. Pour un meilleur suivi des frais de justice, fixer comme objectif un enregistrement des frais de justice dans Chorus dès l'engagement.

5. Mener à son terme le projet de procédure pénale numérique (PPN) afin de pouvoir retrouver et suivre, au moyen d'un identifiant de dossier judiciaire, l'ensemble des frais de justice associés à une procédure donnée.

6. Mettre en place un réseau de référents « frais de justice » dans les services de police judiciaire, chargés de faire le lien entre les informations apportées par le ministère de la justice, les instructions émanant du ministère de l'intérieur et les enquêteurs.

Mettre fin aux dépenses qui ne

contribuent pas

à la résolution de

l'enquête

7. Prévoir une budgétisation plus sincère des frais de justice, notamment pour des prestations d'expertise, afin de réduire les délais de paiement et les besoins d'ouvertures de crédit en cours d'année.

8. Rationaliser les frais de gardiennage de véhicules :

- à court terme, conduire une évaluation du stock de véhicules en gardiennage avec l'objectif de le réduire d'un tiers ;

- à moyen terme, mieux connaître et interconnecter les systèmes développés dans certains services, à commencer par le système d'information des fourrières, afin de mettre à disposition un outil de suivi de l'ensemble des véhicules ;

- définir une méthodologie partagée entre les ministères de l'intérieur et de la justice pour les saisies ;

- prévoir des conventions avec les garages incluant l'envoi d'une facture périodique.

9. Poursuivre la mise en oeuvre de la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) :

- en lien avec les magistrats et les officiers de police judiciaire utilisateurs, poursuivre l'amélioration de l'ergonomie de la PNIJ afin de favoriser la prise en main et réduire le recours à des prestataires externes ;

- en échange de l'amélioration de l'ergonomie et des fonctionnalités, généraliser l'obligation d'une autorisation écrite des magistrats en cas de recours à des prestations hors PNIJ.

10. Adapter les expertises aux besoins de l'enquête.

En particulier :

- étudier une gradation des tarifications des expertises psychologiques et psychiatriques en fonction de la complexité de l'analyse demandée ;

- envisager de laisser aux magistrats l'appréciation de la nécessité de l'expertise psychologique ou psychiatrique, ainsi que de l'enquête sociale rapide, dans les cas où ces mesures sont actuellement prévues de manière automatique par le code de procédure pénale.

11. Moderniser la gestion des prestations d'interprétariat et de traduction :

- augmenter le nombre d'interprètes traducteurs contractuels pour certaines langues, après évaluation coût/bénéfice en fonction du volume de prestations nécessaire dans une juridiction donnée ;

- en lien avec la direction interministérielle du numérique (Dinum) et les autres directions des ministères de la justice et de l'intérieur, expérimenter le recours à l'intelligence artificielle afin de déterminer dans quels cas l'intervention d'un interprète traducteur assermenté pourrait être rendue facultative, sous le contrôle du magistrat.

12. Poursuivre la montée en puissance de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) en considérant les retours financiers apportés par son activité, et mieux intégrer l'Agence dans les systèmes d'information et projets numériques du ministère de la justice, afin qu'elle puisse identifier plus aisément les opportunités de vente de biens confisqués ou saisis.

13. Compléter le plan de maîtrise des frais de justice par un plan d'amélioration du recouvrement incluant les bonnes pratiques des juridictions pour identifier et recouvrer les frais de justice relatifs à une procédure ; améliorer le circuit de recouvrement, notamment en facilitant le paiement à la sortie du procès.

14. Étendre le principe de recouvrement des frais de justice pénale à l'ensemble des personnes physiques, avec possibilité d'exonération par le juge.

15. Appliquer le droit fixe de procédure aux personnes condamnées devant une cour criminelle départementale.

16. Proposer d'instaurer à nouveau une contribution de 50 euros au titre de l'introduction d'une instance devant une juridiction.

PREMIÈRE PARTIE

MIEUX CONNAÎTRE ET MIEUX FAIRE CONNAÎTRE

LES FRAIS DE JUSTICE

Le ministère de la justice possède des dépenses bien identifiées et compréhensibles de tous, qui ne diffèrent guère - sinon par l'ampleur des besoins - de celles relevant des autres ministères et administrations : construction et rénovation de bâtiments (établissements pénitentiaires, tribunaux...), rémunérations (magistrats, greffiers, surveillants pénitentiaires...), investissements informatiques, dépenses courantes de fonctionnement.

Les frais de justice sont en revanche d'une nature différente et spécifique à ce ministère, puisqu'il s'agit de dépenses afférentes à la conduite d'une procédure judiciaire, relevant du principe de la liberté des magistrats de prescrire les actes d'enquête qu'ils jugent nécessaires à la manifestation de la vérité. En conséquence, les outils habituels de pilotage des dépenses ne s'appliquent que partiellement aux frais de justice et la maîtrise de leur coût, en rapide croissance, passe d'abord par une meilleure connaissance de leur nature et des possibilités existantes de les réduire.

I. LES FRAIS DE JUSTICE : DE QUOI PARLE-T-ON ?

Si plusieurs définitions des frais de justice sont possibles, le présent rapport se concentrera sur ceux qui sont identifiés dans les documents budgétaires, limités à des dépenses assumées par l'État dans le cadre d'une procédure judiciaire. Les dépenses d'aide juridictionnelle, autrefois incluses dans la notion de frais de justice, ne seront donc pas considérées, pas plus que les frais exposés par les parties et non avancés par l'État, comme les frais d'avocat.

A. DÉFINIS PAR LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, LES « FRAIS DE JUSTICE » SONT AUSSI DES FRAIS D'ENQUÊTE

Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont définis par le code de procédure pénale.

Définition des frais de justice

« Constituent des frais de justice les dépenses de procédure, à la charge définitive ou provisoire de l'État, qui résultent d'une décision de l'autorité judiciaire ou de celle d'une personne agissant sous sa direction ou son contrôle. Ils comprennent les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ainsi que les frais qui leur sont assimilés. »

Article R. 91 du code de procédure pénale

L'appellation traditionnelle de « frais de justice » ne se limite pas à des prestations qui relèvent de l'acte de jugement, mais aussi à celles qui relèvent de la phase de poursuite et d'instruction : on peut donc, comme le fait parfois le garde des Sceaux1(*), parler de frais d'enquête et de frais de justice. Les autorités requérantes, ou « prescripteurs », sont ainsi des magistrats de toutes juridictions2(*), mais aussi des officiers de police judiciaire (policiers ou gendarmes).

1. La catégorie des frais de justice recouvre des actes d'une très grande variété

Les frais de justice pénale, énumérés à l'article R. 92 du même code, se distinguent des frais de justice « assimilés », c'est-à-dire relatifs à des procédures civiles, sociales ou commerciales, recensés par l'article R. 93.

Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police comprennent par exemple les frais des translations et extractions exécutées par la police nationale ou la gendarmerie nationale sur la réquisition de l'autorité judiciaire ; les frais d'extradition des prévenus ; les honoraires des experts, interprètes-traducteurs et autres tiers ; les indemnités accordées aux témoins ; les frais de mise sous séquestre ou de saisie ; les dépenses diverses liées aux enquêtes ; les interceptions téléphoniques.

Ces frais sont, sauf cas particulier, à la charge définitive de l'État.

S' agissant des frais de justice civile, ou sociale ou commerciale, en revanche, certains sont recouvrables sur les parties et les autres demeurent à la charge définitive de l'État.

À titre d'exemple, les expertises prévues par le code de la santé publique dans le cadre de soins psychiatriques et les mesures de protection juridique des majeurs et des mineurs sont recouvrables. Dans diverses procédures civiles relatives aux mineurs, certains frais (rémunération des administrateurs ad hoc représentant un mineur, enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale et en matière d'adoption...) sont recouvrables, mais d'autres demeurent à la charge de l'État (frais d'enquêtes ordonnées en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger, indemnisation des administrateurs ad hoc désignés pour assurer la représentation des mineurs étrangers isolés).

Sur le plan budgétaire, les frais de justice font l'objet d'une brique budgétaire « Frais de justice » du programme 166 « Justice judiciaire » de la mission « Justice ».

Liste de prestations occasionnant des frais de justice

|

Catégorie de prestataire |

Domaine |

Exemples de prestations |

|

Administrateurs ad hoc |

pénal, civil |

représentation d'un mineur, audition d'un enfant |

|

Associations habilitées |

pénal |

enquêtes de personnalité, enquête sociale rapide, indemnités de comparution d'experts, permanences, contrôle judiciaire, etc. |

|

civil |

enquête sociale pour enfance en danger, représentation d'un mineur par un administrateur ad hoc, etc. |

|

|

Autres prestataires de services |

pénal |

fournitures, services, gardiennage, destruction de scellés, nettoyage de scène de crime, etc. |

|

Avocats |

civil, commercial |

rémunérations réglementées des avocats |

|

BODACC |

civil, commercial |

charges de publicité et de publication, frais en matière de rétablissement personnel |

|

Commissaire aux comptes |

commercial |

frais et dépens, travaux techniques |

|

Commissaire de justice |

civil, commercial |

frais d'inventaire et prisée |

|

Contrôleur judiciaire |

pénal |

contrôle judiciaire |

|

Délégués du procureur |

pénal |

actes de procédure, représentation |

|

Enquêteur de personnalité |

pénal |

enquête de personnalité, indemnités de comparution d'experts lors d'un jugement |

|

Enquêteur social |

pénal |

enquête sociale rapide lors de l'instruction |

|

civil |

enquête sociale rapide (enfance en danger, tutelle), audition d'un enfant par un tiers |

|

|

Experts médicaux |

pénal |

expertise médicale, psychiatrique, odontologique, radiologique, levée de corps, autopsie, etc. |

|

civil |

examen médical, expertise psychiatrique |

|

|

Experts psychologues |

pénal |

expertise psychologique, indemnité de comparution d'experts |

|

civil |

expertise psychologique |

|

|

Experts techniques |

pénal |

expertise aéronautique, automobile, balistique, comptable ou financière, en matière de construction ou d'environnement, indemnité de comparution d'experts, etc. |

|

civil, commercial |

travaux techniques |

|

|

Garagistes, fourrières |

pénal |

gardiennage de véhicules sous scellés ou immobilisés, enlèvement et destruction de véhicules, examens techniques |

|

Gardien de scellés (hors véhicules) |

pénal |

gardiennage de scellés biologiques, conservation de corps, enlèvement et destruction de scellés |

|

Greffiers des tribunaux de commerce |

commercial |

taxes, redevances ou émoluments des greffiers, charges de publication et de publication, etc. |

|

Commissaires de justice |

pénal |

citation ou signification par commissaire de justice, service d'audience d'un commissaire de justice |

|

civil, commercial |

actes divers |

|

|

Institut médico-légal, unité médico-judiciaire |

pénal |

autopsie, analyse toxicologique, examen radiologique, gardiennage de scellés biologiques, conservation du corps, enlèvement et destruction de scellés, examen médical |

|

civil |

examen médical (notamment tutelle) |

|

|

Journal local |

pénal, civil |

charges de publicité et de publication |

|

Laboratoires d'analyses toxicologiques, génétiques et autres |

pénal |

analyses toxicologiques et génétiques, gardiennage de scellés biologique, conservation du corps, enlèvement et destruction de scellés, etc. |

|

civil |

analyses toxicologiques et génétiques |

|

|

Mandataires |

civil |

frais de mandataire |

|

Médiateurs |

pénal |

médiation |

|

Opérateurs de communications électroniques |

pénal |

réquisitions d'interception judiciaire |

|

Pompes funèbres |

pénal |

frais de transport de corps, gardiennage de scellés, conservation de corps, enlèvement et destruction de scellés biologiques ou de corps |

|

Sociétés de location de matériels |

pénal |

frais de locations mobilières |

|

Tiers bénéficiaire d'une indemnisation, autres actes |

pénal, civil |

audition d'un enfant par un tiers |

|

Traducteurs et interprètes |

pénal |

traduction, interprétariat, retranscription d'écoutes téléphoniques |

|

civil, commercial, social |

traduction, interprétariat |

|

|

Transporteur aérien, routier et ferroviaire |

pénal |

Transfèrement, fournitures et services, transport de prélèvement biologique |

Source : commission des finances du Sénat, à partir du référentiel des prestations de frais de justice (Chorus)

2. Ces actes relèvent de nombreux professionnels pouvant apporter leur éclairage ou leurs concours à la justice

Comme le montre la liste qui précède, il existe plus de vingt catégories de prestataires de frais de justice, c'est-à-dire de personnes agissant sous la direction ou le contrôle de l'autorité judiciaire dans le cadre des investigations relatives à la manifestation de la vérité.

Certains de ces prestataires relèvent de la catégorie des collaborateurs occasionnels du service public (COSP)3(*). Les COSP sont des personnes qui contribuent de manière occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif et ne sont pas affiliées à un régime de travailleurs non-salariés. L'appartenance à la catégorie des COSP a pour conséquence leur affiliation obligatoire au régime général de la sécurité sociale et, pour l'État, le paiement des cotisations et contributions sociales, imputées sur les frais de justice.

La plupart des COSP qui exercent leur activité en qualité de travailleur indépendant non salarié et immatriculé, au titre de cette activité, auprès d'un organisme d'affiliation, peuvent demander le rattachement des sommes tirées de la mission de service public à leurs revenus issus d'activité non salariée4(*). Ils sont alors payés à un tarif plus élevé, car ils doivent régler eux-mêmes leurs charges sociales.

B. LE COÛT DE CERTAINES PRESTATIONS EST SOUMIS À DES TARIFS RÉGLEMENTÉS

De nombreuses prestations demandées à des professionnels par l'autorité judiciaire présentent un caractère suffisamment standardisé pour permettre d'en fixer un tarif, déterminé par arrêté5(*).

La tarification présente plusieurs avantages : les coûts sont connus a priori et sont prévisibles pour autant que le nombre d'actes puisse être estimé à l'avance ; ils sont harmonisés entre les juridictions et ils empêchent les prestataires de facturer des montants excessifs. Enfin, la tarification permet une mise en paiement plus rapide.

Pour autant, toutes les prestations ne peuvent pas être soumises à un tarif réglementaire : selon la direction des services judiciaires (DSJ), les trois quarts du montant total des frais de justice relèveraient de prestations tarifées.

Pour les prestations non tarifées, il est demandé aux magistrats d'établir au moins deux à trois devis, mais les besoins de l'enquête peuvent pousser à choisir le prestataire qui est en mesure de réaliser le plus rapidement la prestation, ou celui dont la qualité est reconnue.

Exemples de prestations tarifées et non tarifées

|

Prestations tarifées |

interprétariat-traduction actes de médecine légale actes de psychiatrie et de psychologie légale diverses analyses toxicologiques gardiennage mesures judiciaires : DPR6(*), contrôle judiciaire, enquête sociale rapide, enquête de personnalité |

|

Prestations non tarifées |

conservation et transport de corps expertise informatique expertise financière ou comptable |

Source : direction des services judiciaires

Un tarif insuffisant risque de rendre les experts plus réticents à offrir leurs services et les évolutions technologiques peuvent réduire le coût réel d'une prestation : les tarifs doivent alors être adaptés à l'évolution des coûts. À l'inverse, les progrès des technologies peuvent réduire le coût réel d'une prestation pour le professionnel.

Or la modification d'un tarif nécessite la prise d'un arrêté ministériel et de nombreux tarifs ne prennent en compte l'évolution des coûts, y compris les effets de l'inflation, que par à-coups. À cet égard, si l'existence d'un tarif réglementé protège le prescripteur contre la tentative d'un professionnel de facturer un montant excessif, la révision du tarif, elle, peut dépendre de l'importance et de l'efficacité des revendications des organisations professionnelles et pas uniquement de l'évolution réelle des coûts.

À titre d'exemple, le tarif d'une expertise psychiatrique réalisée par un expert ne relevant pas du statut COSP, qui était de 429 euros entre 1er juillet 2017 et le 31 août 2021, est passé à 507 euros le 1er septembre 2021, puis à 552,5 euros à compter du 1er avril 2022, soit une hausse de 28,7 % en moins de cinq ans7(*).

En revanche, le tarif de l'autopsie avant inhumation est demeuré stable sur la période (138 euros). Ce montant remonte même à 1979.

Une étude relative à un centre hospitalo-universitaire8(*) a montré en 2011 que, en incluant l'examen interne (33 euros) et la radioscopie (33,40 euros), le tarif total versé au titre des frais de justice était de 204,40 euros9(*). Or la même étude estimait entre 426 et 470 euros, voire 1 000 euros dans certains cas, le coût réel moyen de l'autopsie dans un centre hospitalier universitaire, compte tenu du temps passé et du matériel utilisé. Sur une année, l'activité d'autopsie et de levée de corps était, dans cet établissement, déficitaire de près de 126 613 euros, pour des dépenses totales de 256 863 euros. Il convient toutefois de noter que, depuis 2011, les autopsies médico-légales sont financées sur dotation budgétaire lorsqu'une juridiction est rattachée à une structure hospitalière dédiée à la médecine légale ; elles restent toutefois payées à l'acte au tarif des frais de justice dans le cas contraire10(*).

II. AUTREFOIS RECOUVRÉS SUR LES PARTIES AU PROCÈS, LES FRAIS DE JUSTICE CONSTITUENT AUJOURD'HUI UNE CHARGE CROISSANTE POUR L'ÉTAT

Au 19e siècle, la notion de frais de justice était beaucoup plus large et désignait l'ensemble des charges devant être réglées par les parties au procès, c'est-à-dire une grande partie du coût de justice avant l'instauration du principe de gratuité : frais d'avocat, frais de greffe avant la fonctionnarisation de cette fonction, émoluments du juge dits « épices »11(*)...

Aujourd'hui, le terme définit plutôt, au contraire, l'ensemble des dépenses de procédure qui restent à la charge de l'État.

A. À L'ÉPOQUE MODERNE, L'ÉTAT A PEU À PEU PRIS EN CHARGE UNE PART CROISSANTE DES FRAIS OCCASIONNÉS PAR LES PROCÈS

Selon l'historien Jean-Charles Asselain12(*), qui a retracé l'histoire du budget de la justice, les frais de justice représentaient environ 15 % des dépenses judiciaires13(*) au début du 21e siècle, comme c'était déjà le cas vers 1820. Les crédits budgétaires étaient déjà, bien souvent, inférieurs aux dépenses effectives : on verra plus loin que la pratique d'une sous-budgétisation s'est perpétuée.

L'aide juridique était alors englobée dans le chapitre des frais de justice. Elle en a été disjointe à partir de 1992.

Toutefois, une grande partie des frais retracés par le chapitre « Frais de justice criminelle, correctionnelle et de police » étaient alors récupérables sur les personnes condamnées. Si, en pratique, le taux de recouvrement était inférieur à 50 %, le budget général de l'État était abondé de sommes importantes à ce titre. Il est ainsi estimé que, vers 1880, le produit des droits de timbre, d'enregistrement et de greffe couvrait environ 80 % du total des dépenses judiciaires.

Quant à l'aide juridictionnelle, elle prenait la forme au 19e siècle d'une assistance judiciaire accordée de manière restrictive et dont le financement pesait sur les professions de justice elles-mêmes.

Au 20e siècle, et tout particulièrement après la Seconde Guerre mondiale, une série de réformes ont marqué un vaste transfert de charge des justiciables vers l'État. Les greffiers sont fonctionnarisés dans les années 1960 , l'assistance judiciaire est remplacée en 1972 par l'aide juridique, accordée selon des conditions plus larges et comportant désormais une indemnisation des avocats par l'État ; les droits de timbre et d'enregistrement sont supprimés sur les actes de la justice civile en 197714(*). Demeure toutefois la nécessité de régler un timbre fiscal de 225 euros en cas d'appel.

De même, en matière pénale, l'article 800-1 du code pénal prévoit depuis 199315(*) que « Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article ».

Plusieurs limitations à ce principe ont cependant été apportées :

- en cas de constitution de partie civile abusive ou dilatoire, le coût des expertises ordonnées à sa demande peut être mis à sa charge16(*) ;

- lorsque la personne condamnée est une personne morale, les frais de justice exposés au cours de la procédure sont mis à sa charge, sauf si la juridiction en décide autrement17(*) ;

- lorsqu'une personne prévenue est absente à l'audience alors que des frais d'interprétariat ont été engagés, ceux-ci peuvent être mis à sa charge par la juridiction18(*).

Par ailleurs, la personne condamnée doit régler un droit fixe de procédure d'un montant variant de 62 euros pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle à 1 054 euros pour les décisions des cours d'assises19(*). Si elle a été condamnée pour conduite sous l'influence de stupéfiants, le montant est rehaussé d'une somme forfaitaire correspondant aux indemnités maximales prévues pour les analyses toxicologiques.

Au total, alors que le budget du ministère de la justice consacré aux institutions judiciaires, et notamment les frais de justice, constituait autrefois une avance de la part de l'État, qui se remboursait au moins en partie par des recettes revenant au budget général, ces dépenses représentent aujourd'hui un coût net.

B. LE « MIRACLE » DU MILIEU DES ANNÉES 2000 A PERMIS DE CONTENIR, MAIS SEULEMENT POUR UN TEMPS, LA CROISSANCE DES FRAIS DE JUSTICE

Avant la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), effective à compter du budget relatif à l'exercice 2006, les crédits des frais de justice, comme ceux de l'aide juridictionnelle, étaient « évaluatifs », qualité accordée « à la dette publique, à la dette viagère, aux frais de justice et aux réparations civiles, aux remboursements, aux dégrèvements et aux restitutions, ainsi qu'aux dépenses imputables sur les chapitres dont l'énumération figure à un état spécial annexé à la loi de finances »20(*).

En conséquence, les montants faisant l'objet de l'autorisation parlementaire en loi de finances initiale n'étaient qu'indicatifs et les dépenses relatives à ces chapitres pouvaient les excéder en cas de besoin.

L'article 10 de la LOLF ne reconnaît comme crédits évaluatifs que ceux relatifs « aux charges de la dette de l'État, aux remboursements, restitutions et dégrèvements et à la mise en jeu des garanties accordées par l'État ». Les autres dépenses du budget général, dont les frais de justice, sont par conséquent limitatives.

Le passage des frais de justice en crédits limitatifs, en imposant soudainement une contrainte stricte à ces dépenses, a révélé, selon le mot du rapporteur spécial de la commission des finances, Roland du Luart, l'existence d'une « crise des frais de justice »21(*), la dépense ayant doublé entre 2001 (262 millions d'euros) et 2005 (487 millions d'euros).

Or cette crise a rapidement laissé la place à ce que Jean-Charles Asselain a qualifié de « miracle des frais de justice »22(*), car la mise en place des crédits limitatifs, loin de causer des difficultés dans les paiements, s'est au contraire accompagnée d'une décrue subite de la dépense. Alors que les frais de justice avaient augmenté de 10,7 % en 2002, 17,7 % en 2003 et 22,9 % en 200423(*), l'année 2006 est marquée par une diminution de 22,1 % de la dépense en frais de justice pénale par rapport à 200524(*).

Une partie de cette amélioration était liée à des changements de nomenclature25(*), mais elle résulte d'abord de mesures fortes engagées par le ministère.

Une mission « frais de justice » a été créée en 2005 dans le ministère et a visité l'ensemble des cours d'appel. Des actions de sensibilisation et de formation ont été conduites à l'égard des magistrats et chaque cour d'appel ou tribunal de grande instance a été invitée à désigner un « référent frais de justice ».

S'agissant par exemple des interceptions téléphoniques, la progression des frais de justice, avant la mise en oeuvre de la LOLF, résultait notamment de la hausse du coût des réquisitions aux opérateurs de communication électronique (OCE), pour fournir des données relatives aux connexions26(*) et pour intercepter les communications. Entre 2006 et 2009, la mise en place d'une tarification pour ces prestations, ainsi que d'une « mini-plateforme » d'interception des SMS et de recueil des données de connexion pour les officiers de police judiciaire, a permis de réduire la dépense27(*).

De même, la mise en concurrence permet de réduire les coûts des analyses génétiques. Le ministère obtient même un rabais de 4 % sur les frais postaux28(*).

Cette amélioration n'est toutefois que temporaire et la hausse reprend au bout de quelques années pour s'accentuer au cours des années 2010.

Évolution des frais de justice depuis 2013

(en millions d'euros)

Source : commission des finances, à partir des rapports annuels de performance et des données transmises par la direction du budget

III. LA HAUSSE ACTUELLE DES COÛTS S'EXPLIQUE PAR LA COMPLEXITÉ CROISSANTE DES ENQUÊTES, PLUS QUE PAR L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ JUDICIAIRE

« Depuis plusieurs années, explique un quotidien français en 201229(*), le travail de police technique et scientifique s'est démocratisé en France. La recherche des empreintes génétiques n'est plus l'apanage de ceux travaillant sur les affaires criminelles mais s'étend à toute la délinquance dite de masse. »

Cette « démocratisation » de moyens d'enquête sophistiqués, mais coûteux, est l'un des facteurs principaux de la croissance des frais de justice depuis le début des années 2000, plus que la croissance de l'activité judiciaire.

A. LES FRAIS DE JUSTICE EXÉCUTÉS SONT COMPOSÉS DE POSTES D'IMPORTANCE TRÈS DIFFÉRENTE

Les documents budgétaires ne donnent qu'une vision agrégée des frais de justice relevant du programme 166 « Justice judiciaire ». Le projet annuel de performances indique que leur montant prévu en 2025 est de 742,7 millions d'euros.

Ils font partie des crédits de fonctionnement (1 260,7 millions d'euros), avec les dépenses liées à l'immobilier occupant (257,0 millions d'euros), les dépenses de fonctionnement courant (211,9 millions d'euros) et celles de l'École nationale de la magistrature (49 millions d'euros).

Les frais de justice s'imputent essentiellement sur les actions 01 « Traitement et jugement des contentieux civils » et 02 « Conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales ».

Les frais de justice commerciale et de justice civile constituent la quasi-totalité des crédits, hors titre 2, de l'action 01 « Traitement et jugement des contentieux civils » du programme 16630(*). Les frais de justice en matière pénale constituent la totalité des crédits, hors titre 2, de l'action 02 « Conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales ».

Répartition des frais de justice en 2024

(en millions d'euros)

Source : commission des finances du Sénat, à partir des réponses apportées par la direction du budget au rapporteur spécial

En exécution, les frais de justice sont dépensés :

- d'une part par le budget opérationnel de programme (BOP) central : interceptions judiciaires, analyses génétiques et toxicologiques, cotisations COSP ;

- d'autre part par les BOP locaux des cours d'appel31(*) : analyses et expertises médicales, autres analyses et expertises, frais de procédure, frais d'intermédiaires, interceptions judiciaires (résiduel), mesures judiciaires, rétributions des auxiliaires de justice, dépenses de scellés et de gardiennage, traduction-interprétation.

La définition budgétaire des frais de justice a légèrement évolué au cours du temps. Ainsi, depuis 2013, les frais de transport des magistrats et greffiers dans le cadre de l'exercice de leur fonctions juridictionnelles, les frais de transport des procédures et pièces à conviction ainsi que les frais postaux ne relèvent plus des frais de justice et sont pris en charge sur le fonctionnement courant32(*).

Par ailleurs, certains frais occasionnés par les enquêtes de police ou de gendarmerie ne sont pas refacturés au ministère de la justice. La direction générale de la police nationale (DGPN) estime ainsi à 77 millions d'euros environ33(*) en 2024 le coût des analyses réalisées dans les laboratoires du service national de la police scientifique (SNPS) en réponse à une demande judiciaire, mais budgétairement inscrites au 176 « Police nationale » de la mission « Sécurités » : en effet, ces demandes émanent de policiers ou de gendarmes et ne sont donc pas facturés, mais ils agissent sous l'autorité du parquet. De même, selon la direction générale de la gendarmerie nationale, des analyses d'un montant pouvant être évalué à 8 millions d'euros sont réalisées chaque année par l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), et financées par le programme 152 « Gendarmerie nationale » de la même mission « Sécurités », sans être refacturés à la mission « Justice ».

Un chiffrage exhaustif du montant des frais de justice pour l'État serait donc plus proche de 800 millions d'euros. Les investigations du rapporteur spécial se sont toutefois limitées au budget du ministère de la justice, qui représente de très loin la très grande majorité des frais de justice.

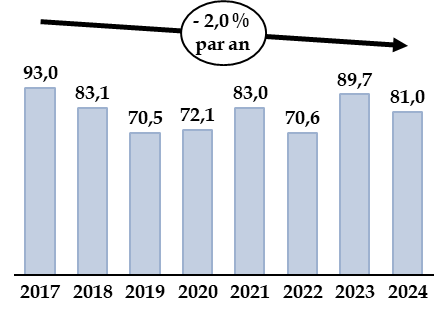

B. LA DÉPENSE EFFECTIVE EST GÉNÉRALEMENT SUPÉRIEURE À LA PRÉVISION EN LOI DE FINANCES INITIALE

Tous les rapports sur les frais de justice constatent que la budgétisation initiale ne permet que rarement de couvrir la dépense. Le Premier président de la Cour des comptes jugeait ainsi, au milieu des années 2000, que la dotation budgétaire des frais de justice était « manifestement et gravement insincère »34(*).

La comparaison entre la budgétisation en loi de finances initiale et la dépense constatée en loi de règlement, désormais loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes, confirme l'existence quasi-systématique d'un écart significatif, souvent de l'ordre de 5 à 10 %.

Budgétisation initiale et dépenses effectives de frais de justice

(en millions d'euros)

Source : commission des finances, à partir des documents budgétaires et des réponses de la direction du budget au rapporteur spécial

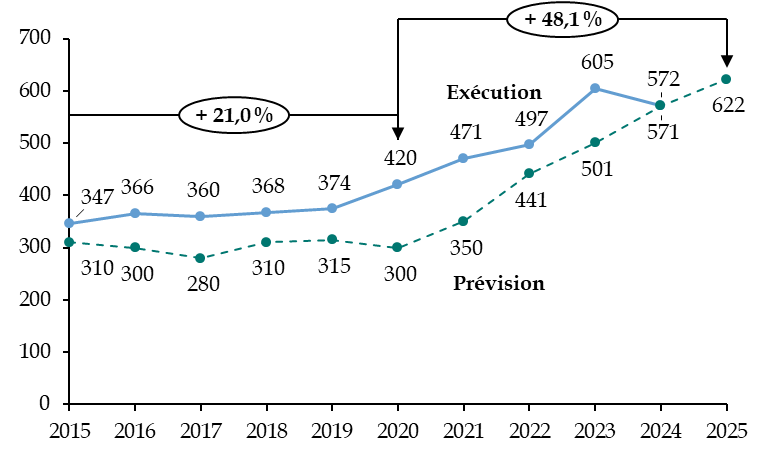

L'insuffisance de prévision concerne aussi les indicateurs budgétaires. L'indicateur 3.1 du programme 166 « Justice judiciaire » porte sur les dépenses moyennes de frais de justice par affaire faisant l'objet d'une réponse pénale. Cet indicateur se limite donc aux frais de justice pénale et présente l'intérêt d'être indépendant du volume d'affaires, afin de donner une certaine idée du coût que représente une procédure pénale.

Or plus encore que le montant absolu des frais de justice, la prévision du montant par affaire est systématiquement inférieure à la budgétisation : la sous-évaluation ne semble donc pas porter sur le volume des affaires, mais sur le coût d'une procédure elle-même.

Dépense moyenne de frais de justice par

affaire

faisant l'objet d'une réponse pénale

(en euros par affaire)

Indicateur 5.1 du programme 166 « Justice judiciaire » : dépense moyenne de frais de justice par affaire faisant l'objet d'une réponse pénale. Prévision selon le projet annuel de performances (loi de finances initiale). Exécution selon le rapport annuel de performances (loi de règlement ou relative aux résultats de la gestion).

Source : commission des finances, à partir des documents budgétaires

Or les dépenses budgétaires constatées chaque année ne donnent qu'une idée partielle de la charge réelle représentée par les frais de justice.

En raison du niveau insuffisant de la budgétisation, mais aussi de la charge pesant sur les services des greffes, le règlement de certaines factures est décalé d'une année sur la suivante. Le rapporteur spécial a reçu plusieurs témoignages sur ce sujet.

La Cour des comptes cite ainsi la direction des services judiciaires (DSJ), qui indique que « le niveau des dépenses annuelles reste plus dépendant des ressources budgétaires que de l'activité réelle sur la période, induisant ainsi une variation des charges à payer d'une année sur l'autre »35(*). En d'autres termes, le ministère fait patienter ses prestataires jusqu'à l'année suivante lorsqu'il n'a plus de crédits pour régler les prestations de l'année en cours.

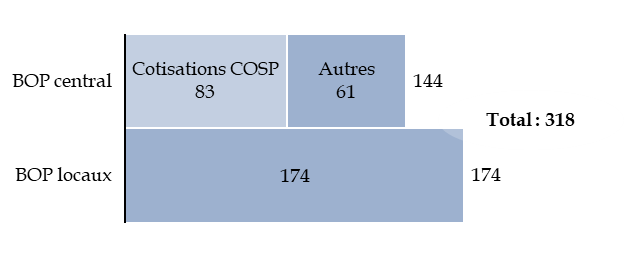

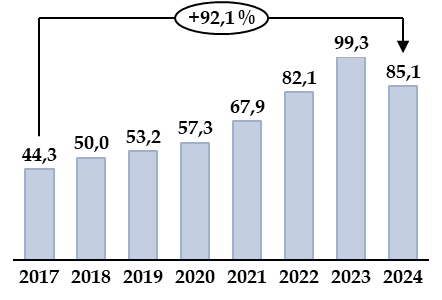

Cette difficulté du ministère de la justice à traiter les mémoires déposés par les prestataires pour des raisons techniques, d'engorgement et de manque de ressources, a pour effet la formation d'une « dette économique » en forte hausse : elle s'établissait à 318,4 millions d'euros en 2024, contre 227,6 millions d'euros en 2021.

Cette dette économique se répartit entre le budget opérationnel de programme (BOP) central, à hauteur de 144 millions d'euros, dont 83 millions d'euros au titre des cotisations sociales des COSP, et les BOP locaux à hauteur de 174 millions d'euros.

La dette économique des frais de justice en 2024

(en millions d'euros)

Source : commission des finances, à partir des réponses au questionnaire du rapporteur spécial

Sur les BOP locaux, la dette économique inclut des charges à payer d'un montant de 92,7 millions d'euros, des dettes fournisseurs de 3,4 millions d'euros ; les autres charges comprennent les mémoires non certifiés.

Charges à payer, dettes fournisseurs et dette économique des frais de justice

Les charges à payer, notion de comptabilité générale, recouvrent les dépenses pour lesquelles le service fait (exécution de la prestation, livraison de marchandises) a été constaté au titre de l'exercice N, alors que la facture définitive et la mise en paiement ne sont enregistrées que postérieurement au 31 décembre de l'exercice.

Les dettes fournisseurs, notion de comptabilité générale, recouvrent les dépenses pour lesquelles le service fait a été certifié et pour lesquelles la facture est parvenue, la mise en paiement n'ayant toutefois pas eu lieu avant le 31 décembre de l'exercice, par exemple en raison du manque de crédits.

La dette économique des frais de justice comprend en outre le montant des mémoires non encore certifiés.

Source : commission des finances, à partir de l'exposé général du projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2024

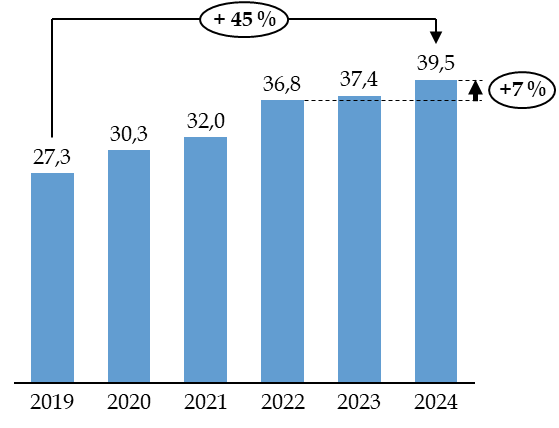

Cette situation se reflète également dans la progression du montant des mémoires (demandes de paiement) déposés par les prestataires, qui est un indicateur plus fiable de la charge pesant sur l'État que le niveau des dépenses.

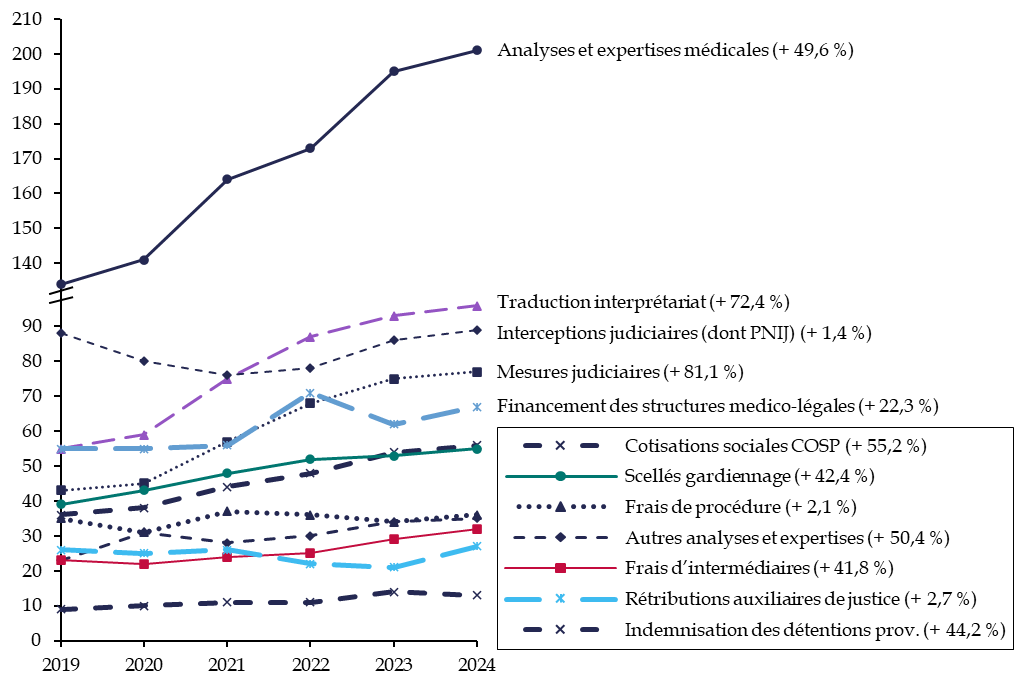

Entre 2019 et 2024, le montant des mémoires déposés est passé de 566,0 à 783,4 millions d'euros (+ 38,4 %, alors que l'inflation hors tabac a été de + 14,4 % sur la même période), hausse qui affecte l'ensemble des catégories de frais de justice mais à des degrés très différents.

Évolution du coût des mémoires

déposés,

par catégorie de frais de justice

(en millions d'euros et en pourcentage)

Lecture : le coût des mémoires déposés pour des prestations d'analyses et expertises médicales a augmenté de + 49,6 % entre 2019 et 2024.

Source : commission des finances, à partir des données transmises par la direction des services judiciaires

Selon les indications données au rapporteur spécial par le ministère de la justice, le nombre de mémoires déposés serait toutefois en diminution de 0,3 % en avril 2025.

Sur cette question, l'information disponible dans les documents budgétaires s'est malheureusement réduite au cours des années récentes. Jusqu'à l'exercice 2021, les rapports annuels de performances annexés au projet de loi de règlement donnaient des informations plus ou moins détaillées sur les charges à payer, la dette économique et les mesures de fongibilité mises en oeuvre afin de financer la sur-exécution des crédits. Ces informations ont disparu et la seule information donnée est celle du montant exécuté, qui ne reflète que très partiellement la réalité de l'impact budgétaire des frais de justice et ne permet pas d'en comprendre la dynamique.

D'une manière générale, la qualité de la présentation des crédits du programme 166 a été fortement réduite : la répartition des crédits par titre et par brique de budgétisation (frais de justice, fonctionnement courant, immobilier occupant, etc.) a disparu, ce qui réduit l'information du Parlement et des citoyens.

Recommandation : rétablir une présentation détaillée des frais de justice dans les documents budgétaires, avec notamment le montant et l'évolution des charges à payer et de la dette économique, ainsi qu'avec les mesures prises en exécution dans le cas des sur-exécutions.

C. LES ENQUÊTES REPOSENT DE PLUS EN PLUS SUR DES MESURES TECHNIQUES OU D'EXPERTISE COÛTEUSES

L'évolution des postes de frais de justice permet de mieux comprendre d'où provient l'augmentation des frais de justice.

En premier lieu, l'augmentation des frais de justice ne s'explique pas par une augmentation du nombre des affaires traitées devant les juridictions pénales.

Le nombre des affaires poursuivables36(*) est même plutôt en baisse, de quelque 1,3 million par an entre 2014 et 2019 à 1,2 million en 2022 et 2023, tandis que le nombre des affaires faisant effectivement l'objet d'une poursuite est stable autour de 600 000 par an37(*).

Selon les éléments communiqués au rapporteur spécial, il apparaît en revanche que le nombre des actes prescrits au cours d'une enquête par les juges ou les officiers de police judiciaire a augmenté, en particulier s'agissant d'actes coûteux.

À titre d'exemple, une enquête pour narcotrafic, face à des réseaux aux moyens financiers et techniques importants, nécessite souvent un grand nombre d'interceptions judiciaires afin de retracer les parcours des trafiquants. L'évolution technologique contribue à renchérir certaines mesures : les téléphones et les ordinateurs sont de plus en plus sécurisés, alors que leur décodage est indispensable pour les enquêtes relatives au narcotrafic.

La progression des enquêtes pour violences sexuelles et intra-familiales, qui ont constitué une priorité de la justice ces dernières années, a également pour conséquence la réalisation d'enquêtes sociales rapides (ESR) ainsi que la prise en charge médicale ou psychologique des victimes. Une enquête pour viol donne également lieu à des analyses biologiques.

Dans certains cas, toutefois, les actes générateurs de frais de justice à court terme peuvent être en réalité utiles sur le plan financier à long terme. Lorsque le garde des Sceaux, par une circulaire de politique pénale générale du 27 janvier dernier, encourage à la mise en oeuvre des dispositifs de saisie et confiscations prévus par la loi, l'effet immédiat est une hausse des coûts de gardiennage des biens saisis, souvent des véhicules ; mais ces biens peuvent ensuite être revendus, ou confiés à des services de police, et apporter ainsi des ressources sur lesquelles on reviendra plus loin dans le présent rapport.

La hausse du coût des frais de justice provient donc, au moins en partie, des inflexions de la politique pénale, et reflète les évolutions de la société.

Il a ainsi été indiqué au rapporteur spécial que le juge, aujourd'hui, s'attend, dans de nombreuses affaires, à trouver dans son dossier des preuves tirées d'interceptions judiciaires ou de l'exploitation du téléphone portable de la victime.

D'une manière plus générale, plusieurs personnes auditionnées ont rappelé que la justice est passée d'une culture de la preuve par l'aveu à une culture de la preuve matérielle. La preuve scientifique apparaît plus « solide » qu'un aveu qui peut toujours être rétracté ou contesté. Or la preuve matérielle requiert des actes d'investigation ou d'analyse plus poussés et plus coûteux, comme l'observait déjà la commission des finances en 201238(*).

IV. LA MAÎTRISE DES FRAIS DE JUSTICE DOIT SE FONDER SUR UNE CONNAISSANCE DES COÛTS PLUS PRÉCISE ET PARTAGÉE ENTRE TOUS LES ACTEURS DE L'ENQUÊTE

A. « IL EST PLUS SIMPLE DE NE PAS FAIRE D'EFFORT » : UNE MEILLEURE INFORMATION DES MAGISTRATS ET DES ENQUÊTEURS DOIT LEUR PERMETTRE D'ADAPTER LES MESURES QU'ILS DEMANDENT AUX NÉCESSITÉS DE LEURS INVESTIGATIONS

« Il est plus simple de ne pas faire d'effort », c'est-à-dire de commander des expertises ou de réaliser d'autres actes d'enquête sans se préoccuper de leur coût, ni chercher à le réduire : cette phrase, entendue par le rapporteur spécial au cours des auditions ne signifie pas que les juges, les enquêteurs n'auraient pas conscience de l'enjeu des frais de justice. Bien au contraire, tous sont conscients de l'enjeu que ce poste de dépense représente pour les finances publiques, mais aussi pour celles du ministère de la justice.

Ils savent que, le budget de la justice n'étant pas illimité, le financement des surcoûts sur le poste des frais de justice implique de décaler la construction d'une prison, la rénovation d'un palais de justice ou l'amélioration d'un système informatique - tous des projets pourtant indispensables pour améliorer leurs conditions de travail et rendre une justice de qualité pour les citoyens.

Or maîtriser les frais de justice est d'abord chronophage : il est plus simple d'accepter un devis provenant d'un prestataire connu que de se renseigner sur les prix couramment pratiqués, de solliciter plusieurs prestataires et de négocier un prix en fonction de la qualité de la prestation. Ces tâches ne correspondent pas aux priorités d'un magistrat qui traite 700 à 1 000 affaires par an39(*) et a donc d'abord pour objectif, fort légitimement, de rendre la meilleure décision dans le délai le plus bref possible.

Un exemple concret a été donné au rapporteur spécial : s'il est nécessaire d'accéder à un local dont l'occupant est absent, il est plus simple et plus rapide de réquisitionner un serrurier que de prendre le temps de chercher l'occupant. Lorsqu'une enquête urgente est en cours, on peut comprendre que ce type de coût paraisse secondaire par rapport aux besoins de l'investigation.

Il paraît donc indispensable que les magistrats, mais aussi les policiers et les gendarmes, disposent de la meilleure information possible et des outils leur permettant d'ordonner des mesures d'enquête qui contribuent pleinement à la manifestation de la vérité sans entraîner des coûts excessifs et inutiles.

1. Les prescripteurs ne sont pas suffisamment informés de l'impact financier de leur demande

Plusieurs organisations auditionnées par le rapporteur spécial ont signalé que les juridictions ne sont informées que de manière insuffisante sur les coûts occasionnés par les frais de justice.

Par exemple, un relevé annuel est envoyé à la fin de l'année et indique le coût moyen de l'enquête dans une juridiction. Si l'information est intéressante, elle ne donne pas les éléments suffisants pour savoir où les coûts pourraient être réduits.

Pour certaines prestations, certes, le juge ou l'officier de police judiciaire est pleinement informé du coût. Le rapporteur spécial, au cours d'une visite dans les locaux de l'ANTENJ, a pu constater que le coût de chaque mesure demandée (identification d'un utilisateur de téléphone, interception judiciaire, etc.) apparaissait sur l'écran avant que l'utilisateur confirme l'envoi de la réquisition. De même, le juge est nécessairement informé lorsqu'il signe un devis d'expertise.

D'une manière générale, toutefois, de nombreuses prestations sont gérées par les services centraux et les juges semblent assez peu informés des coûts.

Des alertes sont certes émises lorsque l'enveloppe globale risque d'être dépassée, avec le risque de devoir repousser des paiements à l'année suivante, mais bien souvent les prescripteurs ne sont pas informés sur l'augmentation anormale du coût d'une mesure particulière.

Les officiers de police judiciaire ont encore moins connaissance du coût des mesures qu'ils demandent. La direction nationale de la police judiciaire indique ainsi qu'elle ne dispose pas d'outil permettant de calculer le coût moyen d'une enquête relative à des violences intra-familiales, alors que le nombre de cette catégorie d'enquêtes progresse rapidement40(*). Les enquêteurs ne sont pas directement conscients des conséquences budgétaires induites pour le ministère de la justice, c'est-à-dire pour l'État, par les mesures qu'ils engagent dans le cadre de leurs travaux.

La direction générale de la gendarmerie nationale a indiqué pour sa part au rapporteur spécial que la notion de « devis judiciaire » était enseignée lors de la formation des enquêteurs. Cet outil permet, en lien entre le magistrat et le service d'enquête, de mieux hiérarchiser les actes d'enquête afin de limiter les investigations aux actes strictement indispensables. Il ne semble toutefois pas utilisé par la police nationale.

Le devis judiciaire

Le « devis judiciaire » consiste à formaliser dans un document transmis par la hiérarchie au magistrat les objectifs et les étapes de l'enquête dès la saisine de l'affaire. Ce type de contractualisation qui résulte d'une analyse partagée des deux acteurs a pour but d'évaluer au début de l'enquête les moyens humains et les diligences nécessaires au regard de la complexité et des circonstances de l'affaire. L'enjeu est de rationaliser le processus d'enquête et maîtriser davantage les délais de l'enquête, dans un objectif de meilleur rapport coût-efficacité et de maîtrise des dépenses de justice.

Introduite au sein de la direction générale de la gendarmerie nationale par une instruction en date du 26 janvier 2015, son utilisation dépend toutefois des orientations pénales décidées localement. Plusieurs protocoles ont été signés en matière de délinquance économique et financière entre les procureurs généraux et les commandants de région de gendarmerie en Occitanie, en Corse ou encore à la Réunion. Plus qu'une formalisation écrite transmise au magistrat, cette pratique consiste en une démarche intellectuelle et une discussion avec l'autorité judiciaire visant à analyser les dossiers et leurs perspectives afin d'adapter les moyens aux stratégies d'enquête. La police nationale n'utilise pas cet outil et se montre assez réservée.

Source : Cour des comptes, 202341(*)

Recommandation : informer de manière plus systématique les magistrats et les officiers de police judiciaire sur le coût des mesures avant de les ordonner (comparatifs de coûts moyens pour une prestation donnée) et après (coût des mesures effectivement ordonnées).

2. Les coûts complets des expertises devraient être mieux connus afin d'éclairer les choix des prescripteurs

L'information des magistrats et enquêteurs dépend toutefois, pour certaines prestations, de la connaissance de leurs coûts réels, qui n'est pas toujours disponible.

On citera ainsi le cas des analyses génétiques et toxicologiques d'une part, des expertises informatiques d'autre part.

a) Les analyses génétiques et toxicologiques

À l'intérieur de la catégorie des analyses et expertises médicales, le coût des analyses génétiques et toxicologiques est partagé entre les ministères de l'intérieur et de la justice.

Le coût des analyses génétiques facturé au ministère de la justice a été de 37,3 millions d'euros en 2024 (dont 24,1 millions d'euros pour des prestations dont le prix est déterminé par un tarif) et celui des analyses toxicologiques s'est élevé à 38,8 millions d'euros la même année42(*).

Toutefois, comme il a déjà été indiqué, des analyses sont également demandées, soit par les magistrats, soit par des enquêteurs de la police ou de la gendarmerie nationales, aux laboratoires publics placés sous le contrôle du service national de la police scientifique (SNPS). Auditionné par le rapporteur spécial, ce service dispose de cinq laboratoires de police scientifique de haut niveau, d'un plateau national de révélation de traces papillaires, d'un plateau national d'odorologie et un laboratoire central de criminalistique numérique.

Les analyses réalisées par les cinq laboratoires de police scientifique sur demande des enquêteurs de la police et de la gendarmerie nationale, bien que ceux-ci agissent sous l'autorité du parquet, ne sont pas facturés. Leur coût est toutefois estimé à 77 millions d'euros pour l'année 2024 et relève du programme 176 « Police nationale » de la mission « Sécurités ».

Les analyses réalisées par ces laboratoires sur ordonnances de commission d'expert43(*), donc sur la demande des magistrats instructeurs, sont facturées en fonction de tarifs proposés par le SNPS, pour un montant de 8,7 millions d'euros en 2024.

Or les analyses demandées par les magistrats sont, en moyenne, bien plus complexes et coûteuses : elles ne représentent que 1,1 % de l'ensemble des analyses, mais 10 % du coût environ.

Un constat similaire pourrait être fait pour des analyses traitées, dans le cadre de la délinquance de masse, par l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), qui sont financées par le programme 152 « Gendarmerie nationale » de la mission « Sécurités ». Comme indiqué supra, la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) a signalé au rapporteur spécial que le coût, s'il était facturé, serait de l'ordre de 8 millions d'euros par an.

Les analyses réalisées à la demande des magistrats ou, dans le cadre d'une procédure judiciaire, par les enquêteurs, peuvent donc, selon le cas, être réalisées par des laboratoires privés ou par des laboratoires publics.

L'Association française des magistrats instructeurs (AFMI) a indiqué au rapporteur spécial que les magistrats ont souvent recours aux laboratoires publics parce que leurs prestations sont moins coûteuses, mais que les délais de réponse sont excessifs : le recours aux laboratoires privés permettrait, selon cette association, de faire gagner beaucoup de temps dans de nombreuses enquêtes.

Le SNPS n'a toutefois pas été en mesure d'indiquer au rapporteur spécial si ses prestations étaient plus ou moins coûteuses que celles des laboratoires privés sur certains types d'analyses.

De fait, il est difficile de comparer les prestations et les coûts des laboratoires, car les coûts complets des laboratoires publics ne sont pas connus, faute de mise en place d'une comptabilité analytique. Les prestations des laboratoires privés, pour leur part, entraînent nécessairement une facturation, mais le prix peut aussi être différent des coûts réels afin d'acquérir des parts de marché.

Il paraît donc difficile de conduire une réelle politique de maîtrise de ce poste de dépense sans cette connaissance.

Recommandation : établir les coûts complets des analyses génétiques et toxicologiques par les laboratoires publics afin de permettre une évolution future.

Des instructions ont toutefois été diffusées dans les services de police : dans le cadre de la police scientifique de masse, c'est-à-dire par exemple pour les cambriolages, le nombre de prélèvements d'ADN est limité à trois. En outre ces prélèvements sont réalisés au moyen d'écouvillons standardisés dont l'acquisition fait l'objet d'un marché public.

S'agissant de même de la gendarmerie nationale, l'IRCGN a diffusé en 2024 une directive relative aux prélèvements génétiques qui a réduit de 26 % le nombre de prélèvements traités.

b) Les expertises informatiques

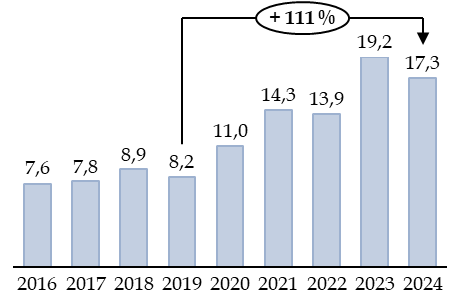

Le coût des expertises informatiques, qui a été de 17,3 millions d'euros en 2024, a plus que doublé en cinq ans, signe de la technicisation croissante des enquêtes et de la dépendance de plus en plus grande aux preuves numériques.

Coût des expertises informatiques au titre des frais de justice

(en millions d'euros)

Source : rapports annuels de performance et Chorus

Les expertises informatiques, ou investigations numériques, consistent à analyser des ordinateurs, téléphones portables ou disques durs, afin de produire des éléments susceptibles d'être utiles à l'enquête ou à l'instruction. Il peut aussi s'agir de comprendre comment une faille de sécurité a été exploitée dans le cas d'une cyberattaque.

Comme pour les expertises génétiques et toxicologiques, les experts sollicités peuvent être des prestataires privés ou des laboratoires publics relevant de la police ou de la gendarmerie nationales. Les actes ne sont facturés que lorsqu'elles résultent d'une ordonnance de commission d'expert de juges d'instruction.

La police nationale dispose ainsi d'un laboratoire central de criminalité numérique (LCCN), rattaché au SNPS, et de section de criminalité numérique (SCN) dans les régions. La gendarmerie nationale possède une unité nationale cyber (UNCyber) et un centre national d'expertise numérique (CNENUM).

L'AFMI, comme pour les analyses médicales, souhaite que l'accès à l'expertise privée ne soit pas limité afin de préserver la qualité et la rapidité des procédures d'enquête.

Or ces expertises, d'une haute technicité, ne sont pas actuellement soumises à des tarifs réglementés qui faciliteraient la maîtrise de leur coût. La tarification semble en effet difficile à mettre en place en raison de l'hétérogénéité des systèmes techniques concernés et de la rapidité de l'évolution technologique.

Les magistrats ne disposent pas toujours, pour les mêmes raisons, des connaissances nécessaires pour comparer réellement les devis établis par les prestataires. En outre, les coûts complets des expertises ne sont pas connus, ce qui rend plus difficile aussi bien la comparaison entre prestataires privés et laboratoires publics que la définition de tarifs ajustés aux coûts.

Le plan de maîtrise des frais de justice prévoit certes d'« envisager la tarification de certaines prestations informatiques », mais un groupe de travail, qui s'est réuni avec la Compagnie nationale des experts de justice en informatique et techniques associées (CNEJITA) dans l'objectif de définir une stratégie de tarification pour les analyses portant sur huit catégories de supports numériques44(*), n'a pas pu aboutir.

Au total, la haute technicité des analyses et la diversité des supports informatiques semble rendre difficile, à l'heure actuelle, la définition de tarifs standardisés pour ces prestations.

3. Les plans de maîtrise des frais de justice lancés par les Gouvernements successifs doivent être poursuivis et amplifiés

La maîtrise des frais de justice est un objectif constamment affiché par le ministère de la justice et rappelé dans les documents budgétaires. Le rapport annuel de performances relatif à l'année 2007 salue ainsi la « réussite du plan de maîtrise des frais de justice » mis en oeuvre l'année précédente, mais, comme on l'a vu supra, cette réussite n'a été que temporaire et la volonté de réduire, ou du moins de limiter la progression de ces frais est affirmée chaque année, tantôt pour certaines catégories de frais de justice, tantôt dans le cadre de plans plus ambitieux.

Une nouvelle impulsion est donnée à compter de 2021 à la définition d'un plan global de maîtrise des frais de justice45(*), dont l'objectif est :

- de sensibiliser l'ensemble des acteurs des règles, par la formation et la diffusion de données budgétaires ;

- d'agir sur certains segments de dépenses tels que les analyses et expertises médicales, les prestations d'interprétariat et de traduction et les scellés, sans interférer sur la liberté de prescription ;

- de renforcer le contrôle de gestion et le contrôle interne.

Un chargé de mission est ainsi nommé au début 2022 à la direction des services judiciaires (DSJ), puis une comitologie est mise en place afin de susciter les échanges.

Le plan est organisé autour de 15 actions en 2023, l'accent étant mis sur le pilotage par les responsables de BOP, au moyen de tableaux de bord mensuels46(*). Une dizaine de chargés de mission « maîtrise des frais de justice » ont été recrutés, ainsi que des contrôleurs de gestion. Dans le même temps, les services centralisateurs régionaux se développent et des actions de sensibilisation et de formation sont menées à destination des agents et des magistrats.

Les services centralisateurs locaux et régionaux

Le traitement des mémoires de frais de justice occupe environ 170 équivalents temps plein (ETP) dans les services centralisateurs localisés au sein de chaque juridiction. Ceux-ci ont traité en 2022 plus de 1,2 million de mémoires, dont 1,1 million ont fait l'objet d'un paiement pour un montant total de 460 millions d'euros.

Afin de mieux professionnaliser l'activité de certification et de contrôle des mémoires et d'harmoniser les procédures, des services centralisateurs régionalisés sont mis en place (Toulouse en 2021, Basse-Terre, Bordeaux, Chambéry, Dijon, Douai, Lyon et Rennes en 2024, Amiens au 1er mai 2025).

Il ressort de l'expérience de la cour d'appel de Toulouse une meilleure qualité des contrôles avec un délai de certification souvent réduit, des rejets plus importants de mémoires et une meilleure gestion du stock. Le rejet des mémoires erronés permet, à terme, d'en améliorer la qualité47(*).

Source : commission des finances, à partir des réponses au questionnaire du rapporteur spécial

Au niveau national, les actions sont coordonnées par le bureau du pilotage des frais de justice (FIP4), précédemment « bureau des frais de justice et de l'optimisation de la dépense »48(*), qui fait partie de la sous-direction des finances, de l'immobilier et de la performance (SDFIP) de la DSJ.

En 2024, le plan est recentré sur une dizaine d'actions, en insistant particulièrement sur les analyses génétiques et toxicologiques, les prestations d'interprétariat et de traduction, la généralisation du recours à la PNIJ et le gardiennage des véhicules49(*). Au-delà de la DSJ, il associe désormais la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG), la direction des affaires civiles et du sceau (DACS) et l'agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires (ANTENJ). Le ministère de l'intérieur est lui-même associé au plan, par l'intermédiaire de la direction nationale de la police judiciaire (DNPJ) et de la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN).