N° 4

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er octobre 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des finances (1)

sur

l'extension de la

capacité d'accueil

des

centres de

rétention

administrative,

Par Mme Marie-Carole CIUNTU,

Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.

L'ESSENTIEL

La rétention administrative constitue une mesure privative de liberté. À la différence de la détention, elle ne vise pas à sanctionner un crime ou un délit mais à tenir à disposition un étranger dépourvu de droit au séjour, soumis à une décision d'éloignement (le plus souvent, une obligation de quitter le territoire français) et présentant un risque de fuite, dans le but de l'éloigner.

Le rapporteur spécial de la mission « Asile, immigration et intégration », Marie-Carole Ciuntu, a présenté le 1er octobre 2025 les conclusions de son rapport d'information sur l'extension de la capacité d'accueil des centres de rétention administrative.

I. LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE, UN OUTIL CENTRAL DE LA POLITIQUE D'ÉLOIGNEMENT, MAIS ENCORE SOUS-DIMENSIONNÉ

A. UN OUTIL INDISPENSABLE, DÉSORMAIS RECENTRÉ SUR LES PROFILS PRIORITAIRES

Instituée en 1981, la rétention administrative est régie par le droit européen et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Elle n'intervient, sur décision administrative (le plus souvent du préfet), qu'en cas de nécessité pour exécuter une mesure d'éloignement. La durée initiale est limitée à 96 heures, prolongeable par le juge judiciaire jusqu'à 90 jours (et 180 jours pour les profils terroristes).

Par une décision du 7 août 20251(*), le Conseil constitutionnel a censuré des dispositions de la loi du 11 août 20252(*) dont l'objet était de permettre, dans certains cas précisément définis et liés à la dangerosité des individus concernés et au risque de fuite, de prolonger la durée de rétention jusqu'à 180 jours ou 210 jours. Cette prolongation était pourtant indispensable pour renforcer le dispositif à l'égard de profils dangereux et était conforme au droit européen, qui prévoit une durée maximale de rétention de 6 à 18 mois, appliquée dans de nombreux pays, dont l'Allemagne3(*).

1. Un dispositif efficient

La rétention ne concerne qu'une fraction des étrangers visés par une mesure d'éloignement, mais demeure le moyen le plus sûr de les exécuter. En 2024, 12 856 éloignements forcés ont été réalisés en métropole, dont 6 286 à la suite d'une rétention, soit environ la moitié (48,9 %). La France est le pays de l'Union européenne qui procède au plus grand nombre d'éloignements forcés de ressortissants de pays tiers ces dernières années selon les données d'Eurostat, y compris en 2025 (7 375 au 1er semestre 2025, devant l'Allemagne).

2. Un ciblage renforcé sur la menace à l'ordre public des personnes

Depuis 2022, les différentes instructions ministérielles ont conduit à placer prioritairement en rétention les étrangers en situation irrégulière présentant une menace à l'ordre public. La part des retenus du profil « trouble à l'ordre public » est ainsi passée de 7,3 % en 2021 à 86 % en 2024 dans les CRA métropolitains. Malgré ce ciblage, le taux global d'éloignement n'a que légèrement reculé4(*), manifestant un équilibre entre sécurité publique et efficacité de l'éloignement.

B. UNE RÉTENTION PROLONGÉE ET MARQUÉE PAR UNE STABILITÉ DES PROFILS NATIONAUX CONCERNÉS

Le nombre de placements en CRA s'est établi à 30 115 en 2024, en réduction par rapport à la fin de la décennie 2010, sous l'effet principalement de la variabilité du nombre de placements dans les outre-mer. En 2024, 16 222 personnes ont été placées en CRA en métropole et 13 893 en outre-mer.

Parallèlement, la durée moyenne de rétention a augmenté en métropole, passant de 17,5 jours en 2019 à 34,5 jours en 2024, reflétant le durcissement des profils et les difficultés à obtenir l'exécution rapide de l'éloignement par les États tiers. Dans les outre-mer, elle reste très courte (5,9 jours en 2024).

Les profils nationaux des retenus demeurent stables. En 2024, plus de la moitié des retenus en métropole étaient originaires du Maghreb (55 %), dont 32 % d'Algérie, 12 % de Tunisie et 11 % du Maroc.

C. DES CAPACITÉS DE RÉTENTION ENCORE INSUFFISANTES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS

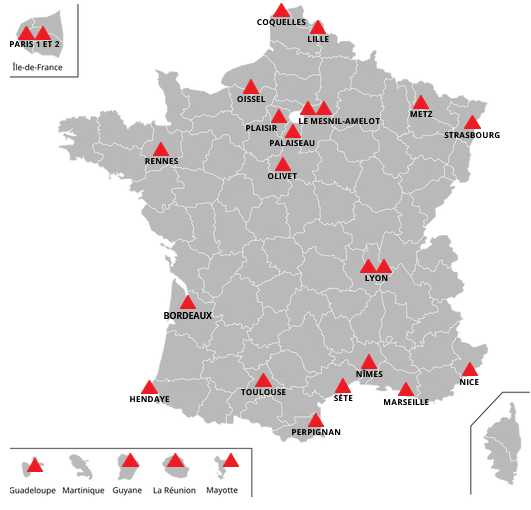

La France dispose de 27 CRA (23 en métropole, 4 en outre-mer), représentant 2 187 places théoriques (en moyenne 80 par centre). Elle dispose fin 2024 de l'une des plus grandes capacités de rétention en Europe.

Depuis 2017, la capacité théorique du parc des CRA en métropole a progressé de 31,7 %, passant de 1 488 à 1 959 places, tandis que la sécurisation des sites a été nettement renforcée depuis 2022. La disponibilité réelle des places a par ailleurs augmenté (89,4 % en 2025). Sur 2 187 places théoriques, 1 956 étaient effectivement disponibles à la mi-mai 2025 (1 761 en métropole et 195 en outre-mer). Le taux d'occupation a quant à lui atteint 92,3 % en 2024 (70,8 % en 2017).

Malgré ces progrès, le parc reste saturé : 3 624 demandes d'admission en CRA ont été refusées en 2024 faute de place, limitant l'usage de la rétention, alors même qu'elle demeure l'outil le plus sûr pour exécuter les éloignements. Cette grave difficulté doit être résolue.

Carte d'implantation des CRA en 2025

Source : commission des finances du Sénat

II. ÉTENDRE LES CAPACITÉS POUR RÉPONDRE AUX BESOINS, TOUT EN MAÎTRISANT LES COÛTS

A. UNE MONTÉE EN PUISSANCE À GARANTIR...

La loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (LOPMI) 2023-20275(*) fixait l'objectif de parvenir à une capacité de 3 000 places en CRA, à une échéance longtemps fixée pour 2027, mais qui ne pourra pas être tenue. En effet, la création de nouveaux CRA se heurte à des difficultés foncières et immobilières, notamment l'identification de terrains adaptés, les contraintes urbanistiques et les contentieux.

Le calendrier prévoit désormais l'ouverture de huit CRA d'ici 2029 (Bordeaux et Dunkerque en 2026, Dijon en 2027, Nantes, Béziers, Oissel et Périchet en 2028, puis Aix-en-Provence en 2029), pour porter la capacité à 3 003 places.

B. ...POUR UN COÛT QUI DOIT DEMEURER MAÎTRISÉ

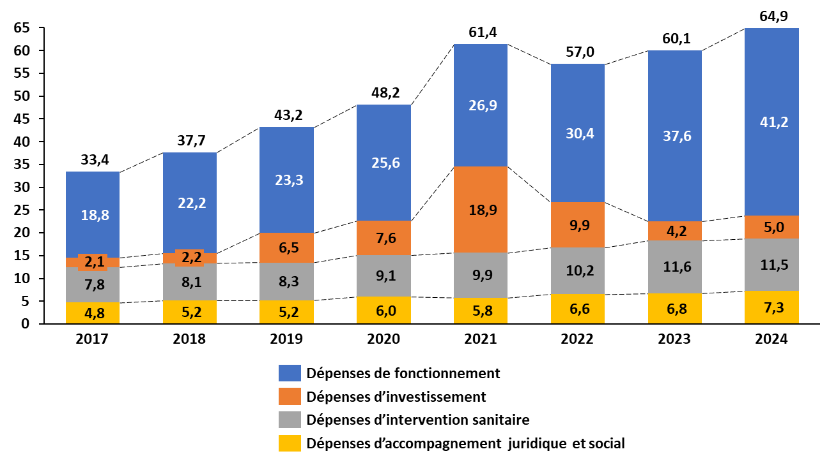

En 2024, le coût direct annuel de la rétention administrative (dépenses de fonctionnement, d'investissement et d'intervention sanitaire, juridique et sociale dans les centres et dépenses de personnel des forces de l'ordre) est estimé à 265 millions d'euros6(*). Le coût annuel des CRA imputé à la mission « Immigration, asile et intégration » est quant à lui passé de 33,4 millions d'euros en 2017 à 64,9 millions d'euros en 2024.

Évolution des dépenses

exécutées dans les CRA entre 2017 et 2024,

hors

dépenses de personnel

(en CP, en millions d'euros)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses de la direction générale des étrangers en France (DGEF) au questionnaire du rapporteur spécial

Porter la capacité de 1 959 à 3 000 places d'ici 2029 nécessitera un effort financier. L'extension des capacités représentera un investissement global pluriannuel qui peut être estimé à 300 millions d'euros (environ 40 millions pour un CRA de 140 places). Les dépenses de fonctionnement augmenteraient quant à elles d'environ 35 millions d'euros par an, hors coûts de personnel, une charge soutenable mais qui doit être anticipée dans les prochains budgets de la mission.

Pour contenir ces coûts, plusieurs leviers existent, en particulier recourir à des installations modulaires plus rapides et moins coûteuses à déployer, et substituer partiellement les effectifs de policiers par des agents administratifs, contractuels ou réservistes pour certaines missions. En outre, il est nécessaire d'approfondir la démarche d'externalisation de tâches non régaliennes initiée en 2018, la phase d'expérimentation ayant produit des résultats convaincants en matière d'économies de personnels. Elle suppose de doter la mission « Immigration, asile et intégration » des crédits correspondants, qui viendront réduire ceux nécessaires à la mission « Sécurités » (policiers).

III. MIEUX UTILISER LA RÉTENTION POUR AMÉLIORER L'EFFICACITÉ DES ÉLOIGNEMENTS

A. UN TAUX D'ÉLOIGNEMENT EN PROGRÈS EN 2024 MAIS ENCORE INSUFFISANT

En 2024, 30 115 placements en CRA ont conduit à 16 206 éloignements (53,8 % d'éloignement), avec un contraste entre outre-mer (71,4 %) et métropole (38,8 %, contre 35,2 % en 2023 et 43,2 % en 2022).

|

Taux d'éloignement depuis les CRA français en 2024 |

Part des profils « trouble à l'ordre public » dans les CRA métropolitains en 2024 |

Nombre de places visé en CRA métropolitains en 2029 |

En métropole, 61 % des retenus n'ont pas été éloignés l'année dernière. Dans 67 % des cas, la libération a résulté d'une décision du juge judiciaire sanctionnant une irrégularité. Dans d'autres cas, l'échec de l'éloignement soit a fait suite à l'expiration du délai légal de rétention (12,5 %), à une libération par la préfecture (10 %) ou à une décision du juge administratif (6 %), soit s'explique par des situations particulières comme l'ouverture de poursuites pénales, une hospitalisation ou une fuite.

Enfin, les éloignements demeurent difficiles vers certaines zones géographiques en raison notamment de conflits en cours, d'absence de desserte aérienne ou de difficultés diplomatiques. En 2024, environ 40 % des personnes éloignées étaient originaires du Maghreb, une proportion inférieure à leur poids dans les placements en rétention (55 %), témoignant d'obstacles consulaires pour cette région.

B. RÉDUIRE LES ÉCHECS LIÉS À L'IDENTIFICATION DES PERSONNES RETENUES

La connaissance de l'identité et de la nationalité des personnes placées en rétention reste un enjeu majeur, mobilisant de nombreux acteurs (préfectures, police aux frontières, consulats). L'absence de documents d'identité, leur destruction volontaire ou l'usage d'alias compliquent les démarches et expliquent une partie des échecs de l'éloignement à réaliser dans les délais de la rétention.

La loi du 11 août 20257(*) a marqué une avancée en autorisant, sous conditions, le relevé d'empreintes et la prise de photographies sans consentement lorsqu'ils sont l'unique moyen de confirmer l'identité. Pour aller plus loin, il conviendrait d'élargir l'arsenal d'investigation (via notamment l'exploitation encadrée des données de téléphonie) et d'améliorer l'interopérabilité des systèmes d'information des services de l'État.

C. ACCÉLÉRER L'OBTENTION DES LAISSEZ-PASSER CONSULAIRES

Pour les étrangers dépourvus de documents de voyage valides, l'éloignement dépend de la délivrance d'un laissez-passer consulaire (LPC) par leur pays d'origine. Cette étape, demeure un point de blocage majeur. Les difficultés sont particulièrement marquées avec certains pays.

Pour lever ces obstacles, l'obtention des LPC doit constituer un objectif assumé de la politique diplomatique et consulaire à l'égard des pays étrangers, y compris dans la politique d'attribution de visas, de titres de séjour et d'aide au développement.

Sur le plan opérationnel, les circuits de demande auprès des consulats demeurent trop fragmentés entre les préfectures, la police aux frontières et la direction générale des étrangers en France (DGEF). La centralisation des demandes au sein de l'unité centrale d'identification de la police aux frontières, déjà mise en oeuvre avec succès pour certains pays, devrait être élargie à d'autres États, tout en renforçant les effectifs de cette unité.

D. FLUIDIFER LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET CONFIER À L'ÉTAT L'INFORMATION JURIDIQUE

Les procédures juridictionnelles prévues en matière de rétention administrative, qui mobilisent à la fois le juge administratif et le juge judiciaire, restent complexes et génèrent un enchevêtrement de délais et de recours difficile à appréhender. Cette complexité alourdit le travail des juridictions et celui des préfectures et des forces de l'ordre, nuisant à la lisibilité et à l'efficacité de la politique d'éloignement.

La loi du 11 août 20258(*) a réduit de quatre à trois le nombre d'ordonnances judiciaires nécessaires pour porter la rétention à 90 jours. Le rapporteur spécial recommande, d'une part, de ramener ce nombre à deux pour permettre au juge, qui souffre d'une embolie du nombre de dossiers en matière de droit des étrangers, d'étendre en une seule fois la rétention de 30 à 90 jours, et de prévoir, d'autre part, des prolongations de la rétention au-delà du délai maximal de 90 jours pour certains profils.

Le recours à la visioconférence, prévu par la loi CIAI9(*) du 26 janvier 2024, mériterait d'être amplifié afin de réduire les déplacements chronophages des magistrats, avocats et escortes.

Enfin, les modalités d'assistance juridique doivent impérativement être clarifiées. Actuellement confiée à des associations dans le cadre de marchés publics, cette mission présente de graves limites (pratiques hétérogènes, coût redondant avec l'aide juridictionnelle, positions parfois militantes). En cohérence avec la proposition de loi déposée par le rapporteur spécial et récemment adoptée par le Sénat en première lecture, il est proposé que, dès le 1er janvier 2026, l'information sur les droits soit assurée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), déjà présent en CRA.

E. DONNER AUX POLICIERS LES MOYENS D'ASSURER LEURS MISSIONS

L'extension du parc et le profil plus sensible des retenus nécessitent des effectifs supplémentaires pour assurer la sécurité des centres. 1 685 ETP supplémentaires seraient ainsi prévus pour la PAF d'ici 2027, un renfort qui devra être garanti par les lois de finances.

La substitution partielle de policiers actifs10(*) par des personnels administratifs, réservistes ou contractuels, et l'externalisation de certaines tâches, permettront de limiter la hausse des besoins en effectifs. Enfin, la formation doit être adaptée pour préparer les agents à la gestion de profils difficiles, tandis qu'il convient de rendre les affectations en CRA plus attractives en matière de déroulé de carrière.

F. ANTICIPER LES ÉLOIGNEMENTS ET DIVERSIFIER LES OUTILS

1. Favoriser les éloignements à l'issue d'une détention

En 2024, 27,2 % des placements en CRA concernaient des sortants de prison. Or, les travaux du rapporteur spécial ont mis en évidence des progrès mais aussi des lacunes dans l'articulation de la détention et de la rétention et dans le partage d'informations entre les services préfectoraux, la police, l'administration pénitentiaire et les magistrats. Trop souvent, la période de détention n'est pas pleinement utilisée pour engager les démarches nécessaires (identification, obtention du LPC), ce qui réduit les chances d'éloignement dans les délais légaux de la rétention.

Pour y remédier, il est nécessaire de systématiser l'identification des étrangers détenus dépourvus de droit au séjour, de lancer les démarches d'éloignement dès la détention, et de renforcer le partage d'informations « en temps réel » entre les acteurs concernés. Dans ces conditions, davantage d'éloignements pourront être réalisés dès la sortie de prison, ou après une rétention courte.

2. Mobiliser le levier de l'aide au retour

L'aide au retour volontaire constitue une alternative moins coûteuse que l'éloignement forcé. Elle peut en outre permettre d'éviter les blocages des pays tiers constatées en matière de réadmissions forcées. Depuis 2019, elle est ouverte aux personnes placées en rétention pour favoriser leur départ et libérer des places, mais reste sous-utilisée (188 bénéficiaires en 2024 pour un objectif de 300).

Pour accroître son efficacité, il est nécessaire de s'assurer qu'elle soit proposée plus largement en rétention et en détention et de lever les blocages techniques.

* 1 Décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025.

* 2 Loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive.

* 3 Le projet de règlement « Retour » présenté par la Commission européenne le 11 mars 2025, en cours de négociation, prévoit en outre de porter à 24 mois la durée maximale de rétention de droit commun.

* 4 Voir infra.

* 5 Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur.

* 6 Sans compter les dépenses des préfectures et celles de la Justice.

* 7 Loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive.

* 8 Loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive.

* 9 Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.

* 10 Voir supra.