N° 9

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 octobre 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la délégation aux droits des

femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et

les femmes (1) sur la place des

femmes

dans les

sciences,

Par Mmes Marie-Do AESCHLIMANN, Jocelyne ANTOINE, Laure DARCOS et Marie-Pierre MONIER,

Sénatrices

Tome I - Rapport

(1) Cette délégation est composée de : Mme Dominique Vérien, présidente ; Mmes Annick Billon, Evelyne Corbière Naminzo, Laure Darcos, Béatrice Gosselin, M. Marc Laménie, Mmes Marie Mercier, Marie-Pierre Monier, Guylène Pantel, Marie-Laure Phinera-Horth, Laurence Rossignol, Elsa Schalck, Anne Souyris, vice-présidents ; Mmes Marie-Do Aeschlimann, Agnès Evren, Jocelyne Antoine, secrétaires ; MM. Jean-Michel Arnaud, Hussein Bourgi, Mmes Colombe Brossel, Samantha Cazebonne, M. Gilbert Favreau, Mme Véronique Guillotin, M. Loïc Hervé, Mmes Micheline Jacques, Lauriane Josende, Else Joseph, Annie Le Houerou, Marie-Claude Lermytte, Brigitte Micouleau, Raymonde Poncet Monge, Olivia Richard, Marie-Pierre Richer, M. Laurent Somon, Mmes Sylvie Valente Le Hir, Marie-Claude Varaillas, M. Adel Ziane.

L'ESSENTIEL

Moins d'un tiers des chercheurs scientifiques et à peine un quart des ingénieurs en France sont des femmes. Cette sous-représentation massive n'est pas une fatalité : elle résulte de biais, de stéréotypes, d'inégalités et de violences qui jalonnent le parcours scolaire et professionnel des filles et des femmes. À l'issue de huit mois de travaux, après avoir entendu près de 120 personnes, les rapporteures formulent 20 recommandations de nature à donner aux femmes et aux filles toute leur place dans les parcours et carrières scientifiques. Un enjeu d'égalité, de justice mais aussi d'innovation scientifique et de compétitivité économique.

1. TOUT COMMENCE DÈS L'ÉCOLE PRIMAIRE

A. Des écarts de résultats en mathématiques entre filles et garçons dès le début de l'école primaire

Alors que filles et garçons ont des résultats quasi-identiques en mathématiques en entrant en CP, les garçons ont une avance marquée dès quatre mois de CP. Ce phénomène est systémique, présent quel que soit le contexte social, familial et territorial et l'environnement scolaire. Ces écarts, qui se creusent tout au long de l'école primaire, en particulier parmi les élèves les plus performants, sont, en France, les plus élevés des pays européens et de l'OCDE.

Ils sont la conséquence de stéréotypes et biais de genre auxquels les enfants sont confrontés dès le plus jeune âge et qu'eux et leur entourage proche intériorisent :

|

à la maison, les adultes encouragent davantage la stimulation motrice, l'autonomie, les jeux de construction et les jeux compétitifs chez les garçons, favorisant visualisation dans l'espace, estime de soi, esprit de compétition et rapidité, tandis que les compétences langagières et sociales sont davantage encouragées chez les filles ; |

|

|

à l'école, les garçons prennent davantage la parole, sont interrogés sur des questions de réflexion et encouragés à être en compétition, tandis que les filles sont invitées à être sages et interrogées sur des questions de mémorisation. En outre, les enseignantes - pour les trois quarts des femmes avec un profil littéraire - sont susceptibles de transmettre à leurs élèves filles leur faible appétence pour les mathématiques ; |

|

|

les activités et objets culturels demeurent très genrés : moins de 15 % de femmes scientifiques au cinéma, dans les séries et dans les dessins animés, moins de 30 % de prises de parole de femmes dans l'émission C'est pas sorcier et trois fois plus d'hommes que de femmes sur les couvertures de Science&Vie Junior ; |

|

|

dès l'âge de six ans, les enfants associent le génie, le talent intellectuel inné, la « bosse des mathématiques » à la figure masculine ; |

|

|

|

les performances des élèves sont affectées par la « menace du stéréotype », c'est-à-dire la crainte de confirmer et alimenter un stéréotype les concernant. Pour un exercice donné, les filles réussiront mieux s'il leur est présenté comme relevant du dessin plutôt que de la géométrie, et vice-versa pour les garçons. |

B. Recommandations : convaincre les filles et leurs enseignants que les mathématiques et les sciences sont aussi faites pour elles

· Renforcer la formation scientifique et la formation à la didactique des mathématiques des professeurs des écoles et leur fournir l'accompagnement et l'équipement nécessaires pour développer l'expérimentation et la manipulation dans leurs classes ;

· Sensibiliser les professeurs des écoles aux biais de genre et les former à la pédagogie égalitaire, en intégrant cette démarche au concours de professeurs des écoles, en rendant obligatoire la formation continue dans ce domaine et en privilégiant la formation entre pairs par observations croisées de classes ;

· Mener des campagnes de sensibilisation aux enjeux d'égalité filles-garçons et rédiger un vademecum structuré et concret, à destination de l'ensemble de la communauté éducative et des auteurs de manuels scolaires ;

· Renforcer les actions de l'Arcom afin d'augmenter la représentation des femmes scientifiques dans les médias audiovisuels ;

· Soutenir la médiation et les activités scientifiques, dans et hors des établissements scolaires, sur l'ensemble du territoire.

2. DANS LE SECONDAIRE, FAVORISER UNE ORIENTATION ÉGALITAIRE

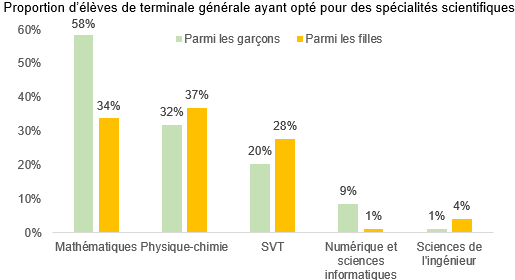

A. Des inégalités de genre, sociales et territoriales qui se cumulent et pèsent dans les choix de spécialités et d'orientation

|

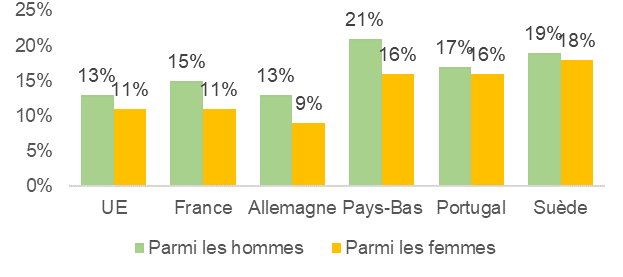

Si les écarts de niveaux se comblent en partie au collège, les filles déclarent néanmoins moins d'appétence et de confiance en elles dans la discipline mathématique. Elles font très nettement moins que les garçons le choix de la spécialité mathématiques en lycée général, en particulier depuis la réforme du lycée de 2019. À l'issue du bac, les choix d'orientation demeurent genrés : seules 17 % des bachelières poursuivant des études supérieures optent pour des filières STIM contre 44 % des garçons. |

B. Recommandations : réécrire l'équation pour encourager l'envie de mathématiques et de sciences

· Faire connaître les études et métiers scientifiques aux collégiennes et lycéennes et mettre en valeur leur utilité sociale (campagnes de communication, clubs, stages, programmes d'immersion, etc.) ;

· Faire intervenir dans les établissements scolaires des jeunes femmes scientifiques constituant des rôles modèles à la fois inspirants et accessibles ;

· Former l'ensemble des personnels de l'Éducation nationale à la prévention et la lutte contre les stéréotypes et biais de genre ;

· Transmettre une culture d'égalité aux jeunes, en abandonnant l'idée de changer ou encourager les filles et en agissant davantage sur les représentations et attitudes des garçons ;

· Mettre en place un véritable service public de l'orientation, sensibilisé aux enjeux d'égalité femmes-hommes et associant les familles.

3. DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, MIEUX ACCOMPAGNER LES FEMMES ET LES PROTÉGER DU SEXISME ET DES VIOLENCES

A. Des jeunes femmes minoritaires et souvent victimes de sexisme voire de violences

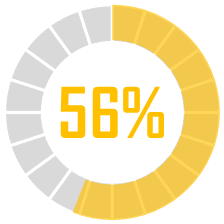

Les femmes représentent

|

des étudiants de l'enseignement supérieur |

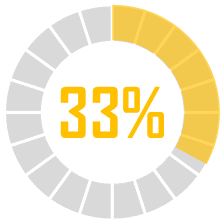

des étudiants |

des élèves |

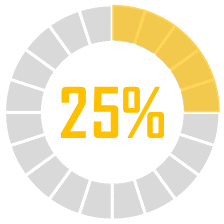

des étudiants |

Les raisons pour lesquelles les jeunes femmes, pourtant intéressées par les sciences, se détournent des études supérieures scientifiques, notamment dans le domaine des STIM, sont multiples :

· préférence pour d'autres types d'études, pluridisciplinaires et hybrides ;

· sentiment de ne pas être à leur place dans les cursus scientifiques et stratégie d'évitement massif des filières à forte composante mathématique ;

· appréhension vis-à-vis de la très faible mixité de l'environnement et la potentielle toxicité d'un milieu majoritairement masculin et compétitif ;

· climat persistant de sexisme ordinaire et de violences sexistes et sexuelles (VSS).

B. Recommandations : construire un environnement favorable et protecteur pour les étudiantes, en expérimentant de nouvelles solutions

· Expérimenter des quotas de filles dans l'enseignement supérieur scientifique à différents degrés et niveaux de la scolarité, en communicant sur leur existence et légitimité ;

· Développer des dispositifs incitatifs et accueillants pour les filles : bourses dédiées, places en internat, espaces temporaires de non-mixité, regroupement dans les classes sélectives, facilitation des passerelles entre parcours académiques ;

· Rendre obligatoire, dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, la mise en oeuvre d'un plan de lutte contre les VSS et la formation du personnel sur ces questions.

4. DANS LES SECTEURS PROFESSIONNELS SCIENTIFIQUES, RECRUTER PLUS DE FEMMES ET NE PAS LES FAIRE FUIR

A. Une sous-représentation et un manque de visibilité des femmes dans la majorité des métiers scientifiques

Les femmes représentent aujourd'hui moins d'un tiers des chercheurs scientifiques et un quart des ingénieurs en France. Ce chiffre stagne ces dernières années.

Les carrières féminines sont ralenties voire anéanties par des discriminations, des inégalités et des VSS, alimentant le phénomène dit du « tuyau percé ». Les femmes sont confrontées à :

· des biais de genre dès leur recrutement et tout au long de leur carrière notamment au moment de potentielles promotions ;

· des exigences fondées sur le modèle traditionnel du « bon chercheur », implicitement masculin, entièrement consacré à son activité professionnelle ;

· des inégalités salariales persistantes, qui s'expliquent principalement par leur sous-représentation au sein des postes de professeurs d'université et des postes à responsabilités ;

· des VSS : une femme scientifique sur deux déclare avoir été personnellement confrontée à une situation de harcèlement sexuel au travail, mais seulement une sur cinq en a parlé au sein de son institution.

Or, il est aujourd'hui indispensable de former au moins 20 000 ingénieures et ingénieurs et 60 000 techniciennes et techniciens de plus chaque année pour permettre à la France de rester compétitive dans les domaines scientifiques.

B. Recommandations : faciliter le recrutement et la poursuite de carrière des femmes

· Ajuster les procédures de recrutement et de promotion des enseignants et enseignants-chercheurs : quotas, formation des jurys aux biais de genre, révision des critères d'évaluation, mentorat ;

· Dynamiser le recrutement et la promotion de femmes au sein des entreprises du secteur scientifique : sensibilisation des employeurs aux enjeux de mixité, éga-conditionnalité de certaines aides publiques, prix dédiés aux femmes scientifiques et ingénieures, féminisation de tous les noms de métiers scientifiques ;

· Favoriser la conciliation vie professionnelle - vie familiale : réforme des congés parentaux et soutien aux jeunes parents chercheurs ;

· Renforcer les dispositifs de lutte contre les VSS afin de créer des espaces protecteurs pour les femmes scientifiques et tarir le phénomène du tuyau percé.