AVANT PROPOS

À l'occasion de la Fête de la science, dont l'édition 2025 se tient du 3 au 13 octobre, la délégation aux droits des femmes du Sénat publie un rapport d'information consacré à la place des femmes dans les sciences.

Au cours de huit mois de travaux, menés par quatre rapporteures - Marie-Do Aeschlimann, Jocelyne Antoine, Laure Darcos et Marie-Pierre Monier - la délégation a entendu environ 120 personnes et procédé à près de 80 heures d'auditions : chercheurs et chercheuses scientifiques, Académie des sciences, sociologues, économistes, ingénieures et élèves ingénieures, enseignants, représentants de l'éducation nationale, directeurs de grandes écoles, associations, collectivités territoriales, acteurs économiques...

Elle a pu constater combien les femmes demeurent sous-représentées dans les domaines et carrières scientifiques en France aujourd'hui, sans réel progrès au cours de la dernière décennie.

En réalité, la problématique ne réside pas dans l'accès des filles et femmes aux sciences en général mais aux mathématiques, aux sciences physiques, à l'informatique et aux sciences de l'ingénieur - des filières généralement regroupées sous les acronymes STIM ou STEM. En effet, les filles et femmes sont nombreuses dans les sciences médicales et les sciences du vivant et de la terre. En revanche, les femmes ne représentent qu'un tiers des chercheurs scientifiques et un quart des ingénieurs.

Cette sous-représentation est la conséquence d'une insuffisante orientation des filles vers les filières et spécialités scientifiques au lycée et dans les études supérieures mais aussi de différences de représentations et de résultats entre filles et garçons dès l'école primaire, en particulier en mathématiques.

Or, les sciences façonnent notre présent et dessinent notre avenir. Elles sont au coeur des grands défis contemporains : transition écologique, révolution numérique, intelligence artificielle, progrès médical.

Il n'est pas acceptable que les femmes soient privées de perspectives professionnelles dans ces domaines si importants, ni que la collectivité soit privée d'une partie si essentielle de ses talents. À ce titre, féminiser les sciences est un enjeu de justice et d'égalité mais aussi d'innovation, de compétitivité et d'excellence pour notre recherche et pour nos entreprises.

Le présent rapport dresse un état des lieux documenté des obstacles et inégalités auxquels les filles et les femmes sont confrontées et formule vingt recommandations à chaque étape de leur parcours : école primaire ; enseignement secondaire et choix d'orientation ; enseignement supérieur ; carrières professionnelles.

L'objectif est clair : donner aux filles et aux femmes toute leur place dans les sciences, et faire en sorte que la France se dote d'une communauté scientifique plus diverse et plus performante.

I. TOUT COMMENCE DÈS L'ÉCOLE PRIMAIRE

Comprendre pourquoi les femmes restent si peu nombreuses dans les sciences suppose de revenir aux racines mêmes des inégalités. Car les écarts ne naissent pas au moment des choix d'orientation : ils s'installent bien plus tôt, tout au long du parcours scolaire.

Les travaux de la délégation ont permis d'établir que l'analyse de ces écarts de résultats ne saurait se réduire à des grilles de lecture mettant en avant :

- soit de moindres performances des filles en mathématiques ou dans des contextes compétitifs,

- soit un manque de confiance et une auto-censure de celles-ci.

Certes, ces variables entrent dans une équation qui est par nature multifactorielle, mais il s'agit d'aller plus loin en interrogeant les causes de leur apparition, le rôle des stéréotypes et biais de genre et la socialisation genrée des filles et des garçons. La délégation ne peut se satisfaire d'explications qui tendraient à essentialiser, voire à considérer comme innées, les aptitudes et attitudes respectives des filles et des garçons, qui seraient présentées comme les causes des différences dans leurs résultats et orientations, quand elles sont bien davantage les conséquences d'inégalités sous-jacentes.

En effet, il n'existe pas de différences cognitives à la naissance entre filles et garçons et pourtant des performances et des perceptions différenciées vis-à-vis des mathématiques et des sciences se construisent dès le plus jeune âge : des différences notables entre filles et garçons apparaissent au cours de l'école primaire, et ce dès le CP. Ces différences ne relèvent pas d'un moindre potentiel mais sont les conséquences de stéréotypes précoces, auxquels les enfants sont confrontés à la maison, à l'école et dans leur environnement, et qu'ils intériorisent très tôt.

S'appuyant sur de nombreux travaux de recherche et témoignages documentant ces observations, la délégation est convaincue de la nécessité de viser, en priorité, cette étape clé du parcours scolaire et du développement personnel, comportemental et relationnel des enfants, que constitue l'école primaire.

A. CONSTATS : DES ÉCARTS DE RÉSULTATS EN MATHÉMATIQUES ENTRE FILLES ET GARÇONS DÈS LE DÉBUT DE L'ÉCOLE PRIMAIRE, CONSÉQUENCES DE BIAIS DE GENRE TRANSVERSAUX

Alors que globalement les filles obtiennent de meilleurs résultats scolaires que les garçons, un décrochage au niveau des performances en mathématiques se manifeste dès les premiers mois de l'école primaire et le début d'un enseignement formel des mathématiques.

1. Premiers écarts de résultats : une dérive continue à partir du CP

a) Des écarts de performances, en faveur des garçons, dès le début de l'enseignement formel des mathématiques en CP

Les résultats des évaluations nationales menées depuis 2018 ont révélé l'apparition d'un écart de performances en mathématiques entre filles et garçons lors des premiers mois de scolarisation1(*). Ces résultats en population générale vont dans le même sens que l'analyse d'une cohorte d'enfants sur plusieurs années, publiée par l'Ined2(*), qui indique qu'à l'âge de 4-5 ans il n'existe aucun écart de niveau entre filles et garçons - voire une légère avance des filles - en mathématiques, tandis qu'une nette avance des garçons apparaît à l'âge de 6-7 ans.

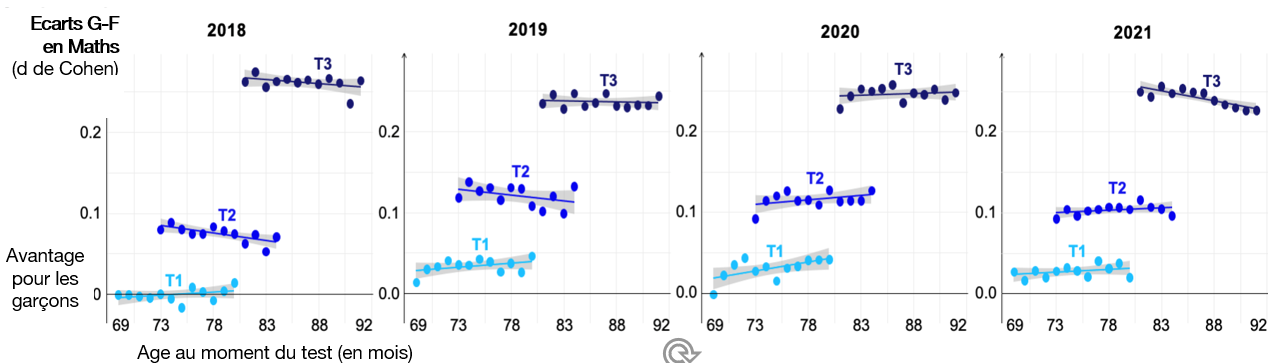

Une étude récemment publiée dans la revue Nature3(*), et présentée à la délégation par la chercheuse en neurosciences Pauline Martinot4(*), détaille, avec des analyses croisées, l'ensemble des différences dans les résultats obtenus par 3 millions d'élèves de CP et CE1 lors des tests cognitifs en mathématiques menées en CP et CE1 entre 2018 et 2022. Alors que filles et garçons ont des résultats quasi-identiques en mathématiques en entrant en CP (T1 sur les graphiques ci-dessous), les garçons progressent davantage que les filles, avec une avance marquée dès quatre mois de CP (T2), renforcée en début de CE1 (T3).

Écarts filles-garçons aux tests de mathématiques en CP et CE1

Source : Martinot P., Colnet B., Breda T., Huguet P., Spelke E., Bressoux P., Dehaene-Lambertz G., Dehaene S. “Rapid emergence of a maths gender gap in first grade”, Nature, juin 2025

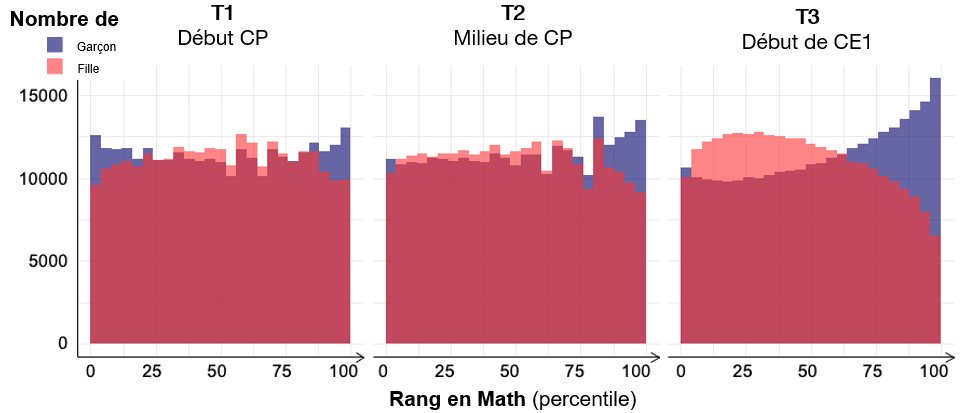

Ces écarts de résultats sont particulièrement marqués chez les élèves les plus performants, au sein desquels la proportion de filles chute fortement entre le début de CP et le début de CE1. Au début du CP, les garçons sont majoritairement représentés dans les extrêmes de la distribution de niveaux en mathématiques (résultats les plus faibles et résultats les plus élevés), tandis que les filles sont plus nombreuses dans un niveau moyen. En début de CE1, les garçons sont sur-représentés parmi les élèves avec les meilleures performances et représentent les trois quarts des élèves parmi les 1 % d'élèves avec les meilleurs résultats.

Distribution des garçons et des filles

selon leurs résultats

aux tests de mathématiques

Source : Martinot P., Colnet B., Breda T., Huguet P., Spelke E., Bressoux P., Dehaene-Lambertz G., Dehaene S. “Rapid emergence of a maths gender gap in first grade”, Nature, juin 2025

Ces écarts entre filles et garçons sont présents quel que soit le contexte social, familial et territorial et l'environnement scolaire.

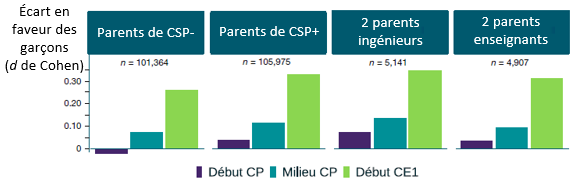

Ils démarrent néanmoins plus tôt et sont plus marqués chez les enfants issus de familles très favorisées (CSP+). Selon Pauline Martinot, cela s'explique probablement par le fait que ces familles encouragent davantage la compétitivité académique précoce de leurs fils que ne le font les familles moins favorisées quel que soit le sexe de leur enfant.

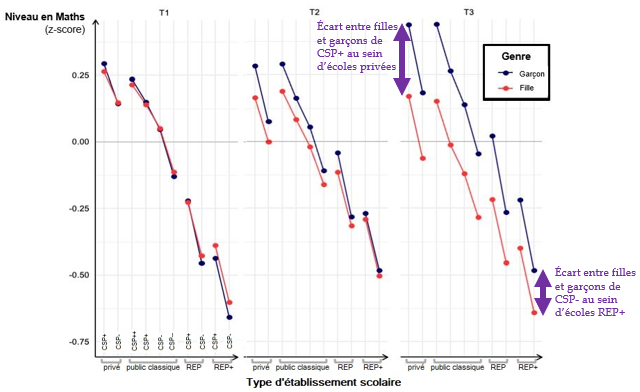

Pour autant, il convient de garder à l'esprit le fait que les écarts entre milieux socio-économiques sont prédominants : il y a davantage d'écarts entre les élèves en fonction de leur milieu familial qu'entre garçons et filles d'un même milieu. En CP (T1 et T2), le score en mathématiques des filles issues de CSP+ est inférieur à celui des garçons issus de CSP+ mais est en revanche supérieur à celui des garçons - comme des filles - issus de CSP-. Ce constat est moins net en CE1 : les filles issues d'un milieu plutôt ou très favorisé ont alors des résultats équivalents à ceux des garçons issus d'un milieu plutôt ou très défavorisé.

Résultats des filles et des garçons lors de tests cognitifs en mathématiques en début de CP (T1), milieu de CP (T2) et début de CE1 (T3) en fonction du statut socio-économique de leur famille, par type d'établissement scolaire

NB : les résultats par type d'établissement scolaire sont déclinés en fonction du statut socio-économique des familles, avec un découpage à la médiane (CSP+/CSP-), ou par quartile pour les établissements publics classiques (CSP++/CSP+/CSP-/CSP--).

Champ : élèves entrés en CP en 2018.

Source : Martinot P., Colnet B., Breda T., Huguet P., Spelke E., Bressoux P., Dehaene-Lambertz G., Dehaene S. “Rapid emergence of a maths gender gap in first grade”, Nature, juin 2025

Écarts de résultats en

mathématiques en faveur des garçons

en fonction de la

catégorie socioprofessionnelle des parents

Champ : élèves entrés en CP en 2018.

Source : Martinot P., Colnet B., Breda T., Huguet P., Spelke E., Bressoux P., Dehaene-Lambertz G., Dehaene S. “Rapid emergence of a maths gender gap in first grade”, Nature, juin 2025

b) Un décrochage exponentiel tout au long de l'école primaire

Au-delà des premiers écarts qui apparaissent au cours du CP, les évaluations repères - menées à l'entrée de chaque classe à l'école primaire afin d'évaluer le niveau global des élèves et d'identifier les acquis et besoins spécifiques de chaque élève - mettent en lumière un décrochage continu des filles sur les compétences en mathématiques tout au long de l'école primaire. À partir du CE1, les garçons présentent systématiquement des performances supérieures à celles des filles dans quasiment toutes les compétences mathématiques évaluées et cet écart se creuse au fil des années5(*). Cet écart s'amplifie particulièrement parmi les élèves les plus performants6(*).

Résultats comparés des filles et des

garçons aux évaluations nationales

menées à la

rentrée 2024 à l'école primaire

En début de CP, les filles présentent de meilleures performances que les garçons dans cinq des sept compétences évaluées, des compétences similaires dans la sixième et des compétences légèrement inférieures dans la septième (« comparer des nombres »). Les écarts de taux de maîtrise satisfaisante sont néanmoins relativement faibles, de maximum 3,3 points de pourcentage ;

En début de CE1 : les écarts de performances sont à l'avantage des garçons dans six compétences sur huit, tandis que les filles réussissent mieux dans deux compétences (« reproduire un assemblage » et « calculer mentalement »). Les écarts de taux de maîtrise satisfaisante sont plus élevés dans les compétences où les garçons ont l'avantage, allant jusqu'à un écart de 14,5 points dans la compétence « additionner », tandis qu'ils sont inférieurs à 3 points dans les compétences où les filles ont l'avantage ;

En début de CE2 : les garçons présentent des performances supérieures à celles des filles dans toutes les compétences évaluées, à l'exception du calcul posé où l'avantage est légèrement en faveur des filles. L'écart de taux de maîtrise satisfaisante est supérieur à 10 points sur les compétences « mémoriser des procédures » (15,4 points d'écart) et « placer un nombre sur une ligne graduée » ;

En début de CM1 : les garçons présentent de nouveau des performances supérieures à celles des filles dans toutes les compétences évaluées, à l'exception du calcul posé où les performances des filles et des garçons sont désormais similaires et non plus à l'avantage des filles. Les écarts sont particulièrement marqués sur les compétences « mémoriser des procédures » (18,5 points d'écart de taux de maîtrise satisfaisante) et « placer un nombre sur une ligne graduée » ;

En début de CM2 : les garçons présentent des performances supérieures dans toutes les compétences, sauf la compétence « poser et calculer » où les résultats sont comparables entre filles et garçons. Les écarts sont de nouveau particulièrement marqués sur les compétences « mémoriser des procédures » (19,1 points d'écart de taux de maîtrise satisfaisante) et « placer un nombre sur une ligne graduée ».

L'évaluation nationale menée à l'entrée en sixième, qui évalue les acquis de l'école primaire, relève que le score moyen des garçons en mathématiques est supérieur à celui des filles et que cet écart s'est creusé entre 2017 et 2024 : alors que le score moyen des filles est resté stable, celui des garçons a progressé. Cet écart se traduit par une proportion de garçons dans les groupes les plus performants supérieure à celle des filles (36,2 % contre 27,6 %) et inversement pour les groupes les moins performants (29,3 % contre 35,4 %).

Source : Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère chargé de l'éducation nationale

Les enquêtes internationales, en particulier l'évaluation Timss (Trends in International Mathematics and Science Study), réalisée tous les quatre ans en fin de quatrième année d'école primaire (CM1 en France), confirment ce décrochage des filles par rapport aux garçons.

Lors des derniers tests Timss en CM1, réalisés en 2023, les scores moyens des élèves français en mathématiques et en sciences sont restés stables par rapport à 2019, à un niveau bien inférieur à la moyenne européenne dans ces deux disciplines.

L'écart entre filles et garçons s'est quant à lui accru dans ces deux disciplines, en faveur des garçons7(*). Certes, les garçons ont un score supérieur aux filles en mathématiques dans quasiment tous les pays de l'UE et de l'OCDE participant à l'enquête, mais c'est en France que l'écart est le plus important (23 points). S'agissant des sciences, il n'existe pas d'écart significatif entre filles et garçons dans la moitié des pays et il n'en existait pas non plus en France lors des tests de 2015, contre un écart de 8 points en France en 2023.

Une fois encore, au-delà des différences filles-garçons, les résultats sont fortement corrélés au statut socio-économique des familles : les écarts de performances entre les élèves les plus favorisés et les élèves les moins favorisés sont de 81 points en mathématiques et 83 points en sciences, faisant de la France l'un des pays de l'UE et de l'OCDE les plus inégalitaire socialement. La déclinaison des résultats de l'enquête Timss ne permet cependant pas d'analyser finement la façon dont inégalités de genre et inégalités sociales se croisent.

En revanche, une étude du Conseil d'évaluation de l'école8(*) souligne la nécessité d'analyser les résultats des évaluations nationales à l'échelle de chaque école. En CE1, les écarts des taux de maîtrise en résolution de problèmes - domaine qui mobilise l'ensemble des compétences mathématiques - sont en faveur des garçons dans 53 % des écoles de France, en faveur des filles dans 30,5 % d'entre elles et sont nuls ou pratiquement nuls dans 16,5 %. Cependant, dans 80 % des écoles, les écarts fluctuent d'une année sur l'autre : ce sont tantôt les garçons qui réussissent le mieux, tantôt les filles, tantôt ni les uns ni les autres. Les 16 % d'écoles où les écarts sont systématiquement en faveur des garçons, qui sont plus fréquemment des écoles plus favorisées, expliquent la moitié des écarts de résultats.

Il importe néanmoins de garder un certain recul vis-à-vis de l'ensemble des résultats présentés. Tout d'abord, lors des tests, certains exercices n'évaluent pas tant des compétences mathématiques que la vitesse de réponse. Ensuite, ces tests ne sont qu'une photographie à instant t, dans un contexte de pression évaluative, souvent plus défavorable aux filles, et ne reflètent pas nécessairement le niveau des élèves tout au long de l'année, voire sont marqués par des contre-performances.

Pour autant, les écarts de résultats entre filles et garçons doivent nous alarmer, qu'ils résultent de différences de compétences mathématiques au sens strict ou également de différences de performances dans des contextes compétitifs et évaluatifs. Ces différences sont la résultante de stéréotypes et biais de genre auxquels les enfants font face dès le plus jeune âge et qu'ils intériorisent eux-mêmes très tôt.

2. Variable d'origine : des stéréotypes précoces qui faussent l'équation

Il convient de rappeler à titre liminaire, pour peu qu'il soit nécessaire de le faire, qu'il n'existe pas de différence à la naissance entre le cerveau des petites filles et celui des petits garçons. S'agissant des compétences cognitives associées aux mathématiques, les nourrissons naissent avec un socle commun d'appréhension des objets, de l'espace et des nombres9(*), avec un sens du nombre identique chez les filles et les garçons10(*). Par la suite, il y a autant de différences anatomiques entre le cerveau d'un homme et celui d'une femme qu'entre le cerveau de deux hommes ou celui de deux femmes.

Il ressort des auditions menées par la délégation que les écarts de résultats filles-garçons à l'école primaire sont la conséquence des stéréotypes et biais de genre auxquels les enfants sont confrontés dans leur environnement dès le plus jeune âge et de l'intériorisation de ces stéréotypes. Au-delà des écarts de résultats à l'école primaire, plus globalement, la compréhension de tous les mécanismes à l'oeuvre dans la faible féminisation des métiers scientifiques et la prégnance du sexisme et des violences sexistes et sexuelles dans ce secteur ne saurait être détachée de l'ensemble des problématiques liées aux stéréotypes et biais de genre et aux différences dans la socialisation et l'éducation des filles et garçons.

a) À la maison, des différences d'interactions avec les petites filles et petits garçons dès le plus jeune âge

Charlotte Jacquemot, chercheuse en sciences cognitives, a détaillé auprès des rapporteures11(*) l'importance des interactions précoces dans la construction d'une culture genrée. Les parents et autres adultes de référence n'ont en effet pas la même façon d'interagir avec les bébés et les petits enfants selon leur sexe.

Les adultes encouragent davantage la stimulation motrice, l'autonomie, le sport, les jeux de construction et les jeux compétitifs chez les garçons et emploient avec eux un langage fonctionnel insistant sur les faits et leurs explications. Ces pratiques favorisent l'estime de soi, l'esprit de compétition et la rapidité.

Quant aux filles, elles sont davantage encouragées à exprimer leurs émotions, à être obéissantes, à prendre soin des autres ainsi que de leur apparence, à lire et se déguiser, et les parents emploient avec elles un langage affectif émotionnel. Selon une étude de l'Ined12(*), à dix ans, les filles assurent déjà davantage de tâches domestiques que les garçons. L'ensemble de ces pratiques favorise le développement des compétences langagières et sociales et de l'empathie des filles - des qualités qu'il serait utile de développer également chez les garçons. En revanche, ces pratiques ne favorisent pas particulièrement l'estime de soi, ni des compétences en logique et en rapidité.

b) À l'école, des attentes et interactions différentes vis-à-vis des filles et des garçons

De nombreux travaux de recherche montrent que l'école participe toujours d'une socialisation genrée et conduit à des écarts de performances entre filles et garçons, en dépit d'efforts récents en la matière.

La chercheuse Pauline Martinot a ainsi souligné devant les rapporteures13(*) le rôle que joue l'environnement scolaire dans l'accroissement des écarts filles-garçons en mathématiques entre le CP et le CE1, mettant en avant l'impact du temps de scolarisation, sans corrélation avec l'âge des enfants, dans cet écart, et relevant le fait que l'accroissement de l'écart de performances a été légèrement moins marqué lorsque les élèves ont suivi des enseignements à la maison pendant la période du covid-19.

Les stéréotypes des enseignants en matière de lien entre genre et sciences, bien qu'ils soient majoritairement inconscients, induisent des biais de genre dans leurs interactions avec les élèves, ont des conséquences sur l'estime de soi et la motivation des filles, et donc in fine sur leurs résultats en mathématiques14(*).

À l'école, les garçons sont davantage encouragés à prendre la parole, à poser des questions, à être en compétition et à se dépasser académiquement, tandis que les filles sont encouragées à être sages, à s'exprimer correctement et à faire attention aux autres. En classe et dans les bulletins scolaires, les enseignants n'utilisent pas les mêmes adjectifs pour qualifier des élèves aux résultats identiques : la fille est « studieuse » et « bonne élève », le garçon est « brillant » ou « doué ».

Nathalie Sayac, professeure des universités en didactique des mathématiques, inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche, a présenté aux rapporteures15(*) les conclusions d'observations menées dans des classes de CP : les discours de la moitié des enseignants sont porteurs de stéréotypes, portant notamment sur le meilleur niveau en mathématiques, la plus grande curiosité et l'appétence supérieure pour les défis des garçons par rapport aux filles. En outre, les filles sont deux fois moins sollicitées que les garçons lors des cours de mathématiques et sont surtout interrogées sur la mémorisation de la leçon, moins pour des questions de réflexion. Nathalie Sayac a précisé auprès des rapporteures que les enseignants n'avaient généralement pas conscience de ces biais de genre mais que ceux-ci affectaient substantiellement les résultats de leurs élèves.

Elle a également mis en avant l'importance du contexte de l'enseignement et de l'évaluation des mathématiques dans l'expression des stéréotypes de genre. Elle relevait ainsi que lorsqu'on laisse le choix du contexte d'un problème mathématiques aux élèves, tous améliorent leurs résultats. Elle estimait également que les enseignants peuvent créer une pression évaluative, notamment lors de la réalisation des tests précédemment évoqués, ce qui se révèle plus préjudiciable pour les filles et peut biaiser les perceptions des écarts de résultats.

Le profil des enseignants - à 85 % des enseignantes au niveau primaire - affecte également la façon dont ils enseignent les mathématiques à leurs élèves.

En primaire, l'enseignement des mathématiques et des sciences est assuré par des professeurs des écoles ayant suivi des formations où ces disciplines n'étaient pas prioritaires et qui ne se sentent pas en confiance pour assurer cet enseignement.

Trois quarts des étudiants de la mention 1er degré du master de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) sont issus de licences en sciences humaines et sociales, lettres ou langues. La culture scientifique a donc été majoritairement absente du cursus des professeurs des écoles pendant au moins trois ans. Seuls 12 % sont issus de licences en sciences16(*).

Des études montrent que les professeures des écoles peuvent transmettre leur anxiété vis-à-vis des mathématiques à leurs élèves filles et réduire ainsi les performances de celles-ci, sans que les garçons soient quant à eux affectés17(*).

Au-delà des discours et attitudes des enseignants, des stéréotypes de genre sont également véhiculés par les manuels scolaires, qui invisibilisent les femmes scientifiques. Selon une étude du Centre Hubertine Auclert18(*), dans les manuels proposés en classe de CP, les femmes représentent 40 % des personnages, 70 % de ceux qui font la cuisine ou le ménage, mais seulement 3 % des professions scientifiques.

c) Des activités et objets culturels qui demeurent très genrés

Les écarts de résultats et d'appétence des filles et des garçons dans le champ des sciences et des mathématiques s'expliquent aussi par l'ensemble de l'environnement dans lequel ils sont immergés, les livres et revues qu'ils lisent, les films, séries et émissions qu'ils regardent, les activités qu'ils pratiquent ou encore les lieux de culture scientifique qu'ils fréquentent.

Les jeux, jouets et loisirs des garçons sont davantage axés sur la mobilité, la manipulation, la rapidité et la compétition. La familiarité avec ces compétences donne un avantage comparatif aux garçons dans les tests qui valorisent la rapidité et l'esprit de compétition, tels ceux menés lors des évaluations en mathématiques. La chercheuse Charlotte Jacquemot expliquait également lors de son audition19(*) que si les garçons sont meilleurs dans les activités de rotation mentale, mobilisées notamment en géométrie, c'est principalement parce qu'ils pratiquent davantage de sport et de jeux vidéo. Les bons résultats dans les activités de rotation mentale sont en effet corrélés avec l'utilisation de jeux vidéo et non avec le genre.

Même lorsque les filles sont en contact avec des activités et contenus scientifiques, elles ne sont pas spécialement incitées à continuer à s'intéresser à ces contenus. Ainsi, dans un musée scientifique, les parents passent trois fois plus de temps à expliquer les faits scientifiques et les relations de causalité à leur fils qu'à leur fille20(*).

Lors de son audition21(*), Clémence Perronet, sociologue des sciences, a souligné le fait qu'à l'âge de l'école primaire et même du collège, filles comme garçons expriment une envie partagée de connaître la science mais que les filles découvrent des contenus leur indiquant que la science n'est pas faite pour elles. Pour elle, « la culture scientifique est conçue à destination des garçons et des hommes ».

Ses travaux montrent ainsi que les femmes scientifiques sont invisibilisées au sein des objets culturels et que les rares femmes présentes sont stéréotypées. Elle recense moins de 15 % de femmes scientifiques au cinéma, dans les séries et dans les dessins animés, moins de 30 % de prises de parole de femmes dans l'émission C'est pas sorcier et trois fois plus d'hommes que de femmes sur les couvertures de Science&Vie Junior.

Plus globalement, comme le démontrent tous les rapports de la délégation, les stéréotypes de genre demeurent bien ancrés dans notre société et sont transmis très tôt aux enfants.

d) Des stéréotypes connus très tôt des enfants, qui les intériorisent ensuite

En effet, les enfants, filles comme garçons, intègrent très jeunes les stéréotypes de genre et les véhiculent entre eux.

Selon Isabelle Régner, professeure de psychologie sociale et vice-présidente à l'égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations d'Aix Marseille Université (amU)22(*), les enfants connaissent les stéréotypes dès l'âge de quatre ou cinq ans, associant notamment dès cet âge les mathématiques aux garçons et la lecture aux filles, et la composante automatique de ces stéréotypes se renforce vers l'âge de dix ans.

À partir de six ou sept ans, les enfants commencent à associer systématiquement le génie, le talent intellectuel inné, la « bosse des mathématiques » à la figure masculine.

Des chercheurs ont ainsi montré que la perception du « talent intellectuel » comme étant davantage masculin est établie dès l'âge de six ans23(*). Pour cela, ils ont présenté à des enfants une photo d'homme et une photo de femme en leur demandant d'abord qui était la personne « très, très intelligente » puis qui était la personne « très, très gentille ». À cinq ans, garçons comme filles choisissent dans la même proportion la personne de leur propre sexe à ces deux questions. En revanche, dès six ans, un écart se creuse : les garçons continuent à davantage désigner l'homme comme la personne « très, très intelligente » tandis que moins de la moitié des filles désigne la femme, et vice-versa pour la question portant sur la personne « très, très gentille ». À ce même âge, les filles commencent à éviter les activités censées être pour les enfants très intelligents, dont les mathématiques font partie.

Une expérience portant sur des élèves de 11 à 13 ans, dont la moitié de filles, a mis en évidence des résultats différents en fonction de la consigne donnée aux élèves pour un exercice identique, à savoir la reproduction de la figure complexe de Rey-Osterrieth24(*). Lorsque l'exercice est présenté comme de la géométrie, appartenant au champ des mathématiques, les garçons réussissent mieux que les filles (moyenne de score de 24 contre 21). En revanche, lorsque l'exercice est présenté comme du dessin, les filles réussissent mieux que les garçons (moyenne de score de 26 contre 22). Dans les deux cas, l'exercice est pourtant strictement identique, seule varie la perception qu'ont les enfants de leurs compétences supposées pour réaliser l'exercice, en fonction de la discipline dont il est censé relever.

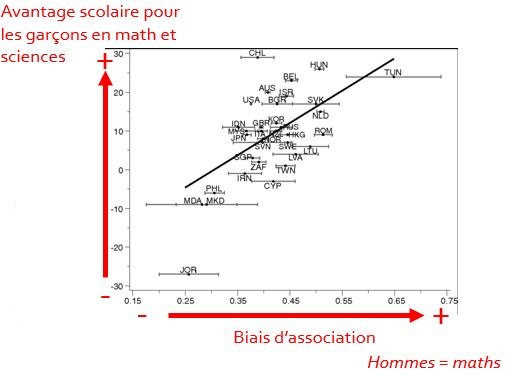

Des scientifiques d'universités américaines reconnues ont développé depuis les années 1990 des tests d'association implicite, dont l'un porte sur les associations entre genre et sciences25(*). Ce test montre que des biais sont présents chez tous les individus, hommes comme femmes, qui, globalement, associent implicitement le domaine des arts aux femmes et le domaine des sciences aux hommes. Plus ces biais sont présents, plus les garçons et les hommes ont un avantage dans les matières et filières scientifiques. Ainsi, la pratique de ce test sur plus de 500 000 personnes dans 34 pays différents a montré une corrélation nette entre la présence de biais d'association entre hommes et sciences, d'une part, et les différences filles-garçons dans les résultats en mathématiques et en sciences en classe de quatrième d'autre part26(*).

Corrélation entre la présence de

biais d'association et les résultats

en mathématiques et en

sciences d'élèves de quatrième

Source : graphique présenté par Charlotte Jacquemot lors de son audition

Les performances des élèves, comme des individus en général, sont ainsi affectées par la « menace du stéréotype », c'est-à-dire la crainte de confirmer et alimenter un stéréotype les concernant. La crainte d'une moins bonne performance génère des interférences cognitives, exacerbe le stress et sature la mémoire du travail, c'est-à-dire la capacité à traiter l'information et mobiliser les connaissances pertinentes. Ce phénomène induit des contre-performances chez les filles lors des tests en mathématiques.

* 1 Voir notamment : Stanislas Dehaene et Pauline Martinot, “Qu'apprend-on des évaluations de CP-CE1 ?“ note du CSEN n° 3, 2021 ; T. Breda, J. Sultan Parraud, L. Touitou, “Le décrochage des filles en mathématiques dès le CP : une dynamique diffuse dans la société”, Note IPP, janvier 2024.

* 2 Jean-Paul Fischer et Xavier Thierry, 2022, “Boy's math performance, compared to girls, jumps at age 6“ (in the ELFE's data at least), British Journal of Developmental Psychology. https://doi.org/10.1111/bjdp.12423

* 3 Martinot P., Colnet B., Breda T., Huguet P., Spelke E., Bressoux P., Dehaene-Lambertz G., Dehaene S. “Rapid emergence of a maths gender gap in first grade“, Nature, juin 2025. https://doi.org/10.1038/s41586-025-09126-4

* 4 Audition du 18 juin 2025.

* 5 Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère chargé de l'éducation nationale

* 6 Fleury D., Le Cam M. et Vourc'h R., « Panel des élèves entrés en CP en 2011 - Performances à l'école élémentaire selon le niveau scolaire initial et l'origine sociale », Note d'information, n° 22.14, DEPP, 2022.

* 7 Cioldi I., Raffy G., 2024, "Timss 2023 en CM1 : les résultats en mathématiques et en sciences restent stables en France, sous la moyenne européenne, avec une hausse des inégalités entre filles et garçons", Note d'Information, n° 24.47, DEPP. https://doi.org/10.48464/ni-24-47

* 8 Le regard du CEE, Les écarts filles-garçons en mathématiques à l'école élémentaire, un enjeu pour les équipes pédagogiques. Étude menée à partir des résultats aux évaluations nationales à l'échelle de chaque école, janvier 2025.

* 9 Voir notamment : M. Amalric, S. Dehaene, PNAS, 2016 ; Hyde, J. S., Science, 2008.

* 10 Miller, Halpern, Trends Cog Sci, 2014.

* 11 Audition du 2 avril 2025.

* 12 Ined

* 13 Audition du 18 juin 2025.

* 14 Carlana M., Implicit Stereotypes: Evidence from Teachers' Gender Bias, The Quarterly Journal of Economics, Volume 134, Issue 3, August 2019, Pages 1163-1224, https://doi.org/10.1093/qje/qjz008

* 15 Audition du 6 mai 2025.

* 16 MESR-SIES Système d'information du suivi de l'étudiant (SISE)

* 17 Beilock, Female teachers' math anxiety affects girls' math achievement, 2010.

* 18 Centre Hubertine Auclert, Manuels de lecture du CP : et si on apprenait l'égalité ?

* 19 Audition du 2 avril 2025.

* 20 Crowley, K. et al., 2001

* 21 Audition du 18 juin 2025

* 22 Audition du 4 juin 2025.

* 23 Lin Bian, Sarah-Jane Leslie, Andrei Cimpian, Gender stereotypes about intellectual ability emerge early and influence children's interests, Science, 2017.

* 24 Pascal Huguet et Isabelle Régner, Stereotype Threat Among School Girls in Quasi-Ordinary Classroom Circumstances, Journal of Educational Psychology, 2007.

* 25 Pour effectuer ce test :

https://implicit.harvard.edu/implicit/user/demo.france/demo.france.updated/static/takeatest.html

* 26 Nosek, B. A., et al. (2009). National differences in gender- science stereotypes predict national sex differences in science and math achievement. PNAS, 106(26), 10593-10597.