IV. DANS LES SECTEURS PROFESSIONNELS SCIENTIFIQUES, RECRUTER PLUS DE FEMMES ET NE PAS LES FAIRE FUIR

A. CONSTATS : UNE SOUS-REPRÉSENTATION ET UN MANQUE DE VISIBILITÉ DES FEMMES DANS LA MAJORITÉ DES MÉTIERS SCIENTIFIQUES

La conséquence logique de cette faible féminisation des filières académiques scientifiques est une sous-représentation féminine dans les carrières scientifiques, que ce soit dans le domaine de l'ingénierie, de la recherche, de l'informatique ou du numérique.

En effet, les femmes représentent aujourd'hui moins d'un tiers des chercheurs scientifiques et un quart des ingénieurs en France. Ce chiffre stagne ces dernières années. Elles sont encore moins nombreuses à occuper des postes à responsabilité au sein des laboratoires de recherche ou des départements R&D des entreprises.

Il a été indiqué à la délégation qu'environ une femme sur deux, après avoir opté pour une carrière scientifique, quitterait ce champ professionnel au cours des dix années suivant l'obtention de son diplôme. Cette proportion interpelle, d'autant plus dans un contexte de fortes tensions en compétences dans les secteurs liés à la transition numérique, à la transition écologique, à l'intelligence artificielle ou encore à la santé. Ces enjeux nécessitent un vivier scientifique élargi, où la mixité représente un levier d'innovation, de performance et de qualité.

Ainsi que le soulignait Véronique Lestang-Préchac200(*), sous-directrice au ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, « si une progression avait été constatée jusqu'à la fin des années 2000, la proportion des femmes dans ces filières stagne aujourd'hui à un niveau insuffisant. Ce phénomène du tuyau percé (...) ne s'arrête pas aux portes de l'enseignement supérieur et de la recherche ; il se prolonge tout au long du parcours professionnel et des carrières scientifiques des femmes. »

Comment expliquer ce phénomène, qualifié de « tuyau percé », qui conduit à la disparition progressive des femmes dans les filières scientifiques, technologiques et numériques ? Se manifeste-t-il de manière homogène selon les secteurs ou les types de structures - laboratoires de recherche, établissements universitaires, entreprises privées ?

Au-delà de l'identification des freins, il appartient à la délégation de formuler des préconisations opérationnelles. Quels dispositifs permettraient de fidéliser les talents féminins ? Quels leviers activer pour favoriser leur accès aux postes à responsabilité ? Comment structurer des parcours de mentorat efficaces ? De quelle manière faire évoluer les pratiques de recrutement, d'évaluation, de management et de promotion dans les milieux scientifiques ?

Il paraît, en effet, essentiel de sensibiliser les employeurs et les décideurs à l'apport déterminant de la diversité. La présence accrue des femmes dans les équipes constitue un facteur reconnu de créativité, d'innovation et d'efficacité, tant dans les laboratoires que dans les entreprises.

Les stéréotypes de genre et la faible représentation des femmes dans les métiers d'avenir, notamment ceux liés aux technologies et à l'intelligence artificielle, génèrent des coûts économiques qu'il convient de mettre davantage en lumière.

1. Seulement un tiers de femmes dans les métiers des sciences et de l'ingénierie

Ainsi que le rappelait Sylvie Retailleau, ancienne ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, lors de son audition devant la délégation, « les femmes sont encore fortement sous-représentées dans les métiers scientifiques et technologiques. Selon une étude de l'UNESCO, datant de 2018, moins de 30 % des chercheurs sont des femmes dans de nombreux pays occidentaux. Depuis lors, la situation n'a évolué que très faiblement. »

En outre, une étude récente de France Stratégie201(*), présentée à la délégation202(*) par Cécile Jolly, économiste et cheffe du projet « Prospective des métiers et des qualifications » au Haut-Commissariat, pointe le fait que les femmes demeurent minoritaires dans de nombreux métiers mobilisant des compétences scientifiques, technologiques et mathématiques de haut niveau qui figurent parmi les plus rémunérateurs.

Elles représentent, en effet, aujourd'hui moins d'un quart des effectifs dans les professions d'ingénierie informatique, de recherche en entreprise privée, d'ingénierie industrielle ou du bâtiment, avec une progression très faible dans le temps.

Les prospectives du Haut-Commissariat ne montrent, par ailleurs, pas d'amélioration significative de cette tendance, et certaines filières, comme l'informatique et l'industrie, connaissent même un ralentissement de leur féminisation.

Enfin, Cécile Jolly constatait devant la délégation que « les jeunes femmes qui ont suivi des cursus scientifiques exercent moins souvent que les jeunes hommes les métiers pour lesquels elles se sont formées. Elles s'orientent majoritairement vers la finance ou le conseil, plutôt que vers les secteurs scientifiques correspondant à leur formation. Et quand elles accèdent à ces métiers, elles tendent à les quitter plus rapidement. Cette situation s'explique en partie par des biais genrés, souvent inconscients, dans les processus de recrutement et sur le lieu de travail. »

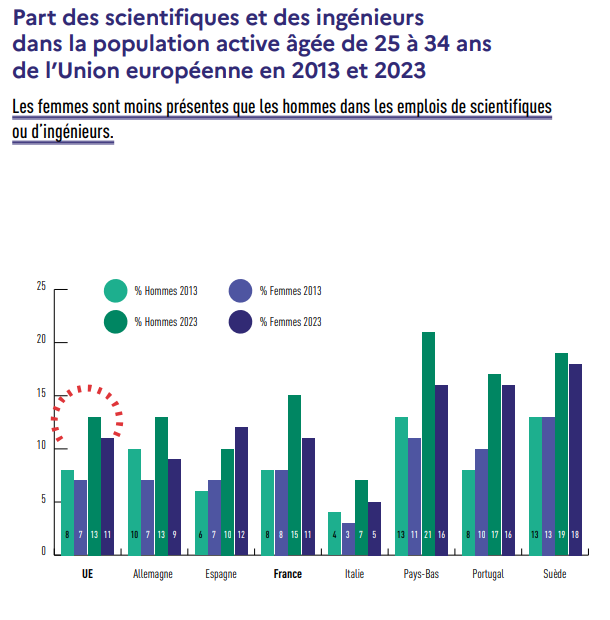

Source : Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR)203(*)

D'après les statistiques publiées en mars 2025 par le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, en 2023, dans l'UE27, la proportion d'hommes scientifiques ou ingénieurs dans la population active est de 13 % et celle des femmes de 11 %. En 2013, elles étaient de 8 % et 7 %. En France, ces proportions sont passées respectivement de 8 % et 8 % en 2013 à 15 % et 11 % en 2023.

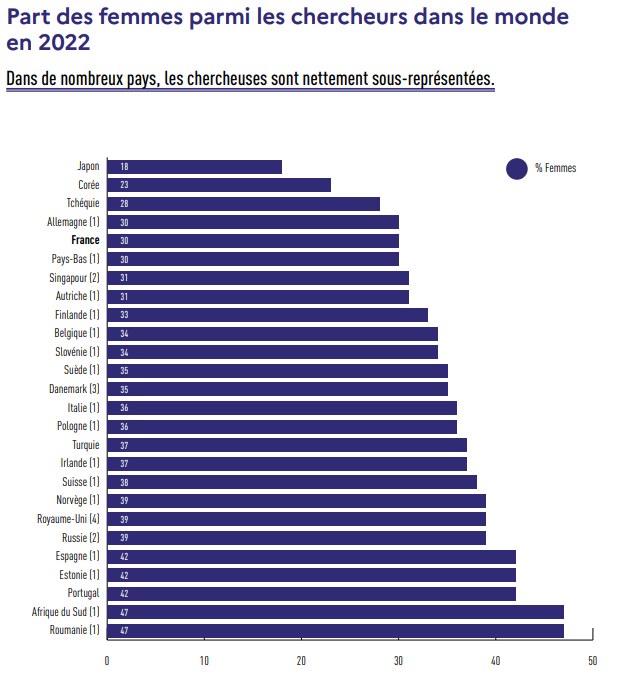

En outre, dans de nombreux pays, les chercheuses sont nettement sous-représentées : en France elles ne représentaient que 30 % des chercheurs en 2022.

Source : Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR)204(*)

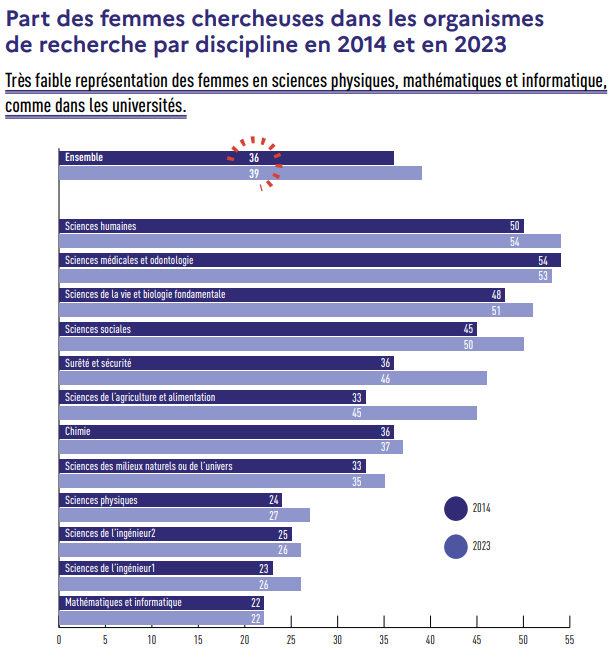

Les femmes chercheuses dans les organismes de recherche en France sont très faiblement représentées en sciences physiques, mathématiques et informatique, comme c'est le cas, on l'a vu, dans les universités.

Source : Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche

En 2023, 39 % des chercheurs dans les organismes de recherche sont des femmes. Elles représentent 54 % des chercheurs dans les sciences humaines et 22 % dans les domaines des mathématiques et de l'informatique.

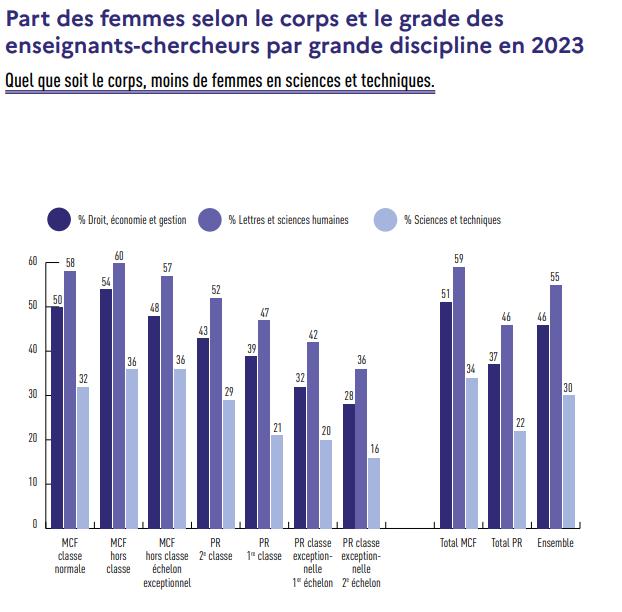

Par ailleurs, au sein du corps des enseignants-chercheurs, en 2023, la proportion de femmes en sciences et techniques était de 30 % contre 55 % en lettres et sciences humaines. Cette différence par grande discipline existe quels que soient le corps et le grade.

Source : Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche

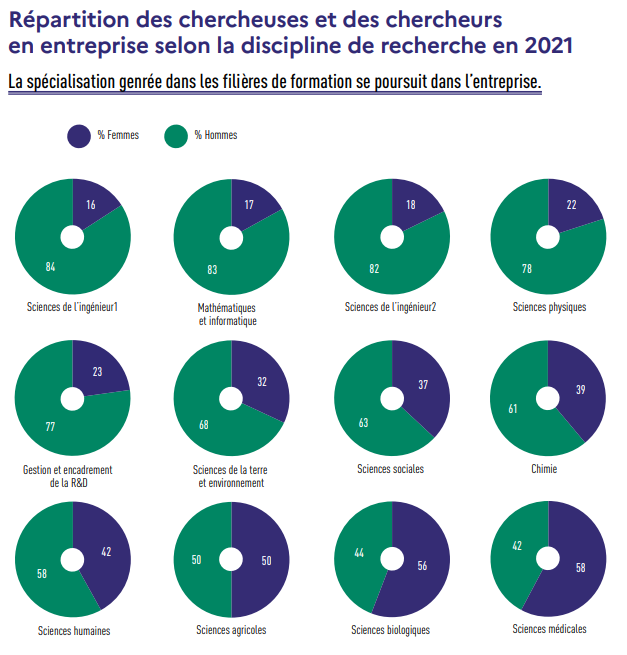

Si l'on s'intéresse au secteur de la recherche et développement (R&D), en 2021, dans le domaine des mathématiques et de l'informatique, 17 % seulement des chercheurs sont des femmes. Tandis que dans le domaine des sciences médicales, elles représentent 58 % des chercheurs.

Source : Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche205(*)

Cette sous-représentation féminine dans les métiers scientifiques et technologiques que l'on observe dans de nombreux pays développés résulte de ce que les chercheurs nomment le « paradoxe de l'égalité » - ou « paradoxe norvégien » - comme l'expliquait devant la délégation206(*) Elyes Jouini, titulaire de la chaire « Femmes et science » à l'université Paris Dauphine-PSL : « le paradoxe « norvégien » (...) illustre qu'il ne suffit pas d'améliorer les résultats des filles en sciences pour influencer leurs choix d'orientation. Même lorsqu'elles excellent en sciences, elles restent souvent très performantes en lettres, ce qui leur laisse davantage de choix. Or, en raison de l'environnement et des stéréotypes persistants, elles se dirigent préférentiellement vers les filières littéraires. (...) Les pays les plus progressistes -- ceux qui promeuvent le plus l'égalité femmes-hommes -- affichent paradoxalement les plus faibles proportions de femmes dans les filières STIM. »

Or, dans le contexte actuel de transition énergétique, de réindustrialisation et de révolution de l'IA, la France a plus que jamais besoin d'ingénieures et d'ingénieurs, de techniciennes et de techniciens. Lors de son audition207(*) par la délégation, Elisabeth Borne, alors ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, estimait indispensable de former au moins 20 000 ingénieures et ingénieurs et 60 000 techniciennes et techniciens de plus chaque année pour permettre à la France de rester compétitive dans ces domaines.

De même, Fatima Bakhti, présidente de l'association Femmes ingénieures, a alerté la délégation lors de son audition208(*) sur le fait qu'« il manque entre dix et vingt mille ingénieurs en France. Pour élargir ce vivier, il faut s'adresser à la moitié des Français, c'est-à-dire aux Françaises. C'est une nécessité très concrète. »

Ainsi que le formulait très justement Romain Soubeyran, directeur général de Centrale-Supélec, devant la délégation209(*), « nous laissons passer une quantité importante de talents féminins, alors même que la France connaît une pénurie d'ingénieurs, un problème largement documenté. (...) Aujourd'hui, les entreprises sont fortement demandeuses de femmes ingénieures. Ce n'était pas le cas dix ans plus tôt. »

Or, il faut garder en tête que les carrières scientifiques et d'ingénierie sont extrêmement valorisantes, tant sur le plan social qu'intellectuel et financier, pour reprendre les mots de Laura Chaubard, directrice générale de l'École polytechnique. Elles constituent des voies d'émancipation individuelle et sont au coeur d'enjeux technologiques majeurs pour la France et pour l'Europe. Le fait que les femmes en soient majoritairement absentes est une réelle source d'inquiétude tant d'un point de vue sociétal qu'économique.

Enfin, il ne faut pas perdre de vue, comme le remarquait devant la délégation210(*) Valérie Brusseau, présidente de l'association Elles bougent, que si cette question de la mixité concerne les métiers d'ingénieurs, il convient également de ne pas négliger la situation des techniciennes qui rencontrent, elles aussi, des difficultés d'accès à ces filières.

2. Des carrières féminines ralenties voire anéanties par des discriminations, des inégalités et des VSS

Pour comprendre le phénomène dit du « tuyau percé » qui pousse vers la sortie certaines femmes ayant pourtant choisi de s'orienter vers des carrières scientifiques ou qui les font stagner à des niveaux de responsabilité ne correspondant pas à leurs compétences, il faut s'intéresser à ce que Sophie Pochic, directrice de recherche au CNRS et membre du Centre Maurice Halbwachs (ENS-EHESS), décrivait devant la délégation211(*) comme le concept de « régime d'inégalités », plus complexe que celui de « plafond de verre », pour désigner l'ensemble des facteurs limitant les possibilités d'avancement des femmes à tous les niveaux hiérarchiques.

Il convient, ainsi que le formulait Sophie Pochic, « d'étudier les modes d'évaluation, de recrutement, de promotion, de rémunération, de financement, et même les interactions quotidiennes pour comprendre les avantages structurels, cumulatifs, dont bénéficient certains profils d'hommes. Pourquoi les politiques d'égalité et de lutte contre les VSS, pourtant existantes, ont-elles des effets si limités ? »

D'une part, on perd des femmes scientifiques à différentes étapes de la carrière, d'autre part, ce « régime d'inégalités » creuse les inégalités salariales entre femmes et hommes, notamment dans le domaine de la recherche et au sein des organisations académiques.

Pour lutter contre ce « régime d'inégalités », un renforcement progressif du cadre législatif et réglementaire des politiques d'égalité professionnelle au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche s'est opéré au cours des quinze dernières années.

Ainsi, plusieurs lois ont été adoptées, telles que :

- la loi212(*) dite Sauvadet du 12 mars 2012 s'agissant de l'accès des femmes à la haute fonction publique, récemment complétée par la loi213(*) du 19 juillet 2023 visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique, issue d'une proposition sénatoriale faisant suite à des travaux de la délégation214(*) sur le bilan de la loi Sauvadet dix après ;

- la loi215(*) dite Fioraso du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche ;

- la loi216(*) du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;

- la loi217(*) de programmation de la recherche (LPR) pour les années 2021 à 2030 du 24 décembre 2020, qui a introduit une initiative de « repyramidage », visant à rendre effective l'égalité entre hommes et femmes dans le domaine e de la recherche, notamment en matière de promotions, de progression de carrière et de rémunération.

Ces textes ont notamment permis la mise en oeuvre d'actions visant à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, et à améliorer la progression des carrières féminines.

a) Une discrimination de genre à l'oeuvre dès les processus de recrutement

Dans le domaine de la recherche scientifique, la délégation a constaté, au cours de ses travaux, à quel point les biais de genre, même inconscients ou non intentionnels, pouvaient affecter de façon négative la carrière des femmes scientifiques, et ce dès la procédure de recrutement.

(1) Des biais de genre à l'oeuvre au moment de recruter des candidats pour des postes en sciences dans les universités

Comme le rappelait devant la délégation218(*) Isabelle Régner, vice-présidente à l'égalité femmes-hommes et lutte contre les Discriminations d'Aix Marseille Université (amU), « un corpus conséquent de travaux met en lumière la discrimination de genre à l'égard des femmes lors des processus de recrutement pour des postes en sciences. »

Ainsi, il a été établi, à partir d'études basées sur l'envoi de CV identiques, que les professeurs d'université en physique, biologie et chimie, habitués à recruter des enseignants-chercheurs, évaluent les candidatures selon un biais de genre.

Lorsqu'ils examinent un dossier qu'ils croient masculin, ils attribuent systématiquement des compétences perçues comme supérieures par rapport à un CV, identique, mais qu'ils croient féminin. Ils se montrent plus enclins à recruter l'homme, à lui offrir un mentorat ainsi qu'un salaire nettement plus élevé. Étant donné que les CV sont strictement identiques, aucun critère objectif ne peut justifier de tels écarts, qui se font systématiquement au détriment des candidates. C'est donc une forme indéniable de discrimination de genre.

En outre, Isabelle Régner indique que « cette discrimination est d'autant plus susceptible de se manifester lorsque les évaluateurs et évaluatrices - car le genre de l'évaluateur n'influe pas sur la présence de biais - sont convaincus qu'il n'existe plus de discriminations de genre. »

Des biais similaires ont été mis en évidence, par les recherches précitées d'Aix-Marseille Université (amU), au sein des comités du CNRS, en particulier lors de l'évaluation des candidatures pour les postes de directeurs et directrices de recherche, couvrant un large éventail de disciplines.

Des biais linguistiques liés au genre dans les lettres de recommandation ont également été constatés. Indépendamment du genre de la personne les rédigeant, leur contenu est généralement plus favorable aux hommes qu'aux femmes. Les études montrent que cette différence de contenu dans les lettres de recommandation agit défavorablement dans le recrutement des femmes.

Sophie Pochic a également cité, devant la délégation, des études menées aux Pays-Bas qui montrent que « les indicateurs, critères et normes d'excellence scientifique ne sont pas objectifs : ils intègrent des appréciations genrées sur l'ambition, le leadership, la réputation ou le rayonnement international. Même avec une politique d'égalité et une formation des jurys, l'évaluation repose sur un cercle fermé, majoritairement masculin et national. La barre reste toujours placée plus haut pour les femmes, et leur recrutement demeure considéré comme plus risqué. »

Enfin, Emmanuel Trizac, président de l'ENS Lyon, a insisté devant la délégation219(*) sur les effets des stéréotypes de genre dans des situations contraintes, qui affectent les membres des jurys, qui doivent prendre des décisions difficiles et irréversibles, en particulier dans le cadre des comités de sélection pour les postes d'enseignants-chercheurs. Dès lors, selon lui, « il existe une inégalité d'accès à compétences égales, qui affecte particulièrement les femmes ».

Pour remédier à ces biais de genre dès la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs, Aix-Marseille Université (amU) a instauré depuis 2020, à la demande de la Faculté des sciences, une sensibilisation des membres des comités de sélection chargés de recruter les enseignants-chercheurs dans les deux corps, à savoir le rang B et le rang A (maître de conférences et professeur des universités). Cette sensibilisation est précise, standardisée et requiert un travail d'encadrement considérable.

Grâce à cette initiative, menée depuis cinq ans au sein de la Faculté des sciences, le pourcentage de femmes recrutées en tant que professeurs des universités est passé de 14 % à 50 %. Au total, plus de 800 membres de jury ont été sensibilisés, qu'ils soient hommes ou femmes.

Au cours d'une table ronde220(*) consacrée aux inégalités dans le recrutement et le déroulement de carrière des femmes scientifiques, Mathieu Arbogast, chargé de projets à la Mission pour la place des femmes au CNRS, membre du Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE), a également fait état des différentes actions menées, depuis plusieurs années, par le CNRS en faveur du recrutement et de la carrière des femmes scientifiques, rappelant qu'« en 2024, le CNRS a reçu le prix Champion européen de l'égalité décerné par la Commission européenne, récompensant les progrès réels réalisés ces dernières années » grâce notamment à une évolution significative de la proportion de femmes accédant au corps des directrices de recherche, passant de 25 % en 2010 à 32 % fin 2024, soit une proportion proche de celle observée parmi l'ensemble des chercheuses.

Mathieu Arbogast a cependant reconnu qu'il était difficile de maintenir ces progrès « notamment dans un contexte où les candidatures féminines aux concours de chercheurs, y compris à l'international, tendent à se raréfier dans plusieurs disciplines comme l'astronomie ou la physique. La diversité dans les recrutements reste pourtant indispensable, notamment pour améliorer la qualité de la science. »

(2) Des difficultés en lien avec un recrutement de plus en plus tardif, notamment dans les sciences « dures »

Plusieurs interlocuteurs et interlocutrices de la délégation ont également signalé que le recrutement de plus en plus tardif aux postes de chercheurs pouvait être pénalisant pour les femmes.

Ainsi, Hélène Bouchiat, physicienne, directrice de recherche au CNRS, présidente du groupe de travail Femmes et sciences de l'Académie des sciences, a indiqué221(*) que « le recrutement s'opère de plus en plus tardivement ces derniers temps, notamment dans les sciences dures. Or, à 30 ans, il est compliqué d'être maintenu dans un statut précaire. On a envie de fonder une famille, on ne peut pas déménager facilement tous les six mois et cumuler des contrats à durée déterminée, surtout que d'autres professions sont possibles, comme celles dans l'industrie, ou d'autres où l'on utilise ses capacités scientifiques, sans subir cette pression. Donc les femmes disparaissent. »

Corrélativement à ce recrutement tardif, on observe une diminution du nombre de postes proposés aux jeunes. Or, comme le rappelait Hélène Bouchiat, « quand le nombre de postes diminue, il semblerait que ce soient les femmes les premières concernées. Le système devient de plus en plus élitiste et ce sont les femmes qui en pâtissent en premier. »

Évoquant son expérience personnelle devant la délégation lors d'une table ronde222(*) consacré aux parcours de femmes scientifiques inspirantes, Kumiko Kotera, astrophysicienne, directrice de recherche au CNRS, directrice de l'Institut d'astrophysique de Paris, a également jugé nécessaire d'adapter nos pratiques de recrutement, soulignant : « lors de mon passage dans les commissions du CNRS, j'ai pu constater l'importance d'un recrutement précoce. Il convient d'éviter cette tendance à recruter des chercheurs ayant déjà accumulé six, sept, voire huit années post-thèse, car cette attente excessive ne se justifie pas et contribue à précariser inutilement les carrières. Cette instabilité touche aussi bien les hommes que les femmes, mais elle est particulièrement préjudiciable à ces dernières. (...) retarder l'accès à un poste stable entrave profondément la construction d'une carrière, surtout pour les jeunes chercheurs et chercheuses. »

b) Un modèle traditionnel de carrière scientifique qui peut être dissuasif pour les femmes et entraîner des inégalités salariales persistantes

(1) Un modèle traditionnel de carrière scientifique parfois dissuasif

Pour reprendre les mots de Jacqueline Bloch, physicienne, directrice de recherche au CNRS et membre de l'Académie des sciences, « le modèle traditionnel de carrière scientifique, très masculin et individualiste, selon lequel il faut être un leader, travailler seul et se consacrer entièrement à la science, peut être dissuasif. »

Au cours de ses travaux, la délégation a constaté les effets néfastes et dissuasifs pour les femmes du modèle professionnel du « bon chercheur scientifique » implicitement masculin, entièrement consacré à son activité professionnelle, sans considération pour sa vie privée et familiale.

Ce modèle traditionnel continue d'ailleurs d'influencer les méthodes d'évaluation à l'oeuvre dans les parcours académiques et de recherche, comme le rappelaient les membres de l'Académie des sciences entendus par la délégation223(*) : les questions liées à l'évaluation, comme les promotions et les recrutements, sont souvent basées sur des critères pouvant devenir discriminants (course à l'excellence individuelle, fréquence des changements de laboratoires, participation à des conférences scientifiques, notamment à l'étranger, volume bibliométrique, etc.).

Comme le soulignait Thomas Breda, économiste, chercheur au CNRS et membre de la chaire « Femmes et science » de l'Université Paris Dauphine-PS224(*), il existe aujourd'hui des biais implicites de genre bien documentés concernant le milieu universitaire : « par exemple, lorsqu'une femme coécrit un article scientifique avec un homme, cette production tend à être moins valorisée pour sa carrière que si un jeune homme coécrit avec un chercheur senior, car on attribue davantage le mérite au collègue masculin. Les chercheuses font également face à des exigences plus élevées dans les processus de publication, et les études montrent que lors des séminaires de recherche, elles subissent des interruptions et des remarques d'une nature différente de celles adressées à leurs homologues masculins. »

Concernant les critères d'évaluation différenciés entre femmes et hommes dans le milieu de la recherche scientifique, Laure Saint-Raymond, mathématicienne et professeure des universités à l'ENS de Lyon, membre de l'Académie des sciences, estime qu'« aujourd'hui, cette évaluation pose problème, notamment en ce qui concerne les questions de genre. (...) les femmes travaillent de manière plus collective que les hommes, notamment dans les mathématiques. C'est un aspect important à prendre en compte dans l'évaluation ».

C'est pourquoi, comme l'indiquait à la délégation225(*), Mathieu Arbogast, chargé de projets à la Mission pour la place des femmes au CNRS, le CNRS préconise désormais une évaluation qualitative plutôt que strictement bibliométrique, cette dernière tendant à défavoriser les femmes. Il en concluait que « le modèle implicite du « bon chercheur », associé à l'autorité, à l'assertivité et au dévouement, reste fortement genré au masculin et doit être réinterrogé ».

De même, Sophie Pochic226(*) faisait état, au cours de son analyse des inégalités de carrière au sein des organisations académiques, d'une vision très normative de l'excellence sur lesquels reposent la plupart des parcours des chercheurs scientifiques : « progressivement, l'internationalisation et le management de la recherche, avec des entrepreneurs académiques à la tête d'équipes temporaires sur des projets, sont devenus des critères prépondérants. Depuis les années 90, les carrières académiques subissent une transformation profonde. On parle de managérialisation de l'enseignement supérieur et de la recherche. La compétition pour les rares postes stables s'est considérablement accrue. Les budgets de recherche sont désormais majoritairement distribués sous forme d'appels à projets très compétitifs (moins de 20 % de succès à l'ANR). Les débuts de carrière sont devenus plus incertains, précaires et tardifs, avec une période postdoctorale qui se prolonge. Toutes ces transformations reproduisent des inégalités. On les comprend mieux en les observant de façon dynamique, éclairant ainsi le « tuyau percé ». La précarisation de la première partie de carrière, contractuelle jusqu'à 35-40 ans dans presque tous les pays européens, exacerbe la compétition au sein d'une génération pour se construire un dossier dit d'excellence. »

(2) Le conflit entre « travail productif et travail reproductif » ou l'enjeu de la maternité

Ce modèle normatif du « bon chercheur » et du « bon scientifique » est d'autant plus pénalisant pour les femmes que ses manifestations sont les plus prégnantes au moment de leur carrière où ces dernières pourraient vouloir devenir mères.

Il s'agit d'un moment charnière dans la carrière d'une femme scientifique que Sophie Pochic a très justement qualifié de « conflit entre travail productif et travail reproductif pour les jeunes mères ».

Comme le soulignait Marina Kvaskoff227(*), épidémiologiste et chercheuse à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), directrice du groupe de recherche Epigyn sur l'épidémiologie de la santé gynécologique, « l'arrivée d'un enfant modifie profondément le rythme de travail et l'accès à des solutions de garde adaptées constitue souvent un obstacle majeur. Nombre de chercheuses sont découragées à cette étape cruciale de leur carrière, conduisant à un abandon prématuré de leur parcours scientifique ».

Car, ainsi que Clotilde Coron, vice-présidente égalité, diversité et inclusion de l'Université Paris-Saclay, le faisait observer228(*), derrière une apparente souplesse et liberté d'organisation, la réussite dans les carrières académiques est, de fait, conditionnée à une très grande disponibilité professionnelle.

La question du retour de congé maternité demeure donc centrale pour les femmes au cours de leur carrière scientifique. Nombreuses sont celles qui témoignent d'un ralentissement ou d'un blocage dans leur progression professionnelle ainsi que d'un renoncement aux mobilités professionnelles, en lien avec leur maternité.

Ce problème de compatibilité entre vie professionnelle et vie familiale aggrave auprès des femmes le manque d'attractivité de la recherche scientifique : cette incompatibilité résulte notamment du manque de valorisation du travail collectif au sein de la recherche scientifique et de l'injonction à l'internationalisation, longtemps perçue comme la norme et qui devient un critère de distinction pour un recrutement stable.

Or, pour reprendre les mots de Sophie Pochic, « cette mobilité répétée à l'étranger pour les trentenaires, sans garantie, doit notamment se négocier avec le ou la conjointe. Or, les rapports de pouvoir, même dans les couples scientifiques, restent asymétriques : les femmes se mettent davantage au service de la carrière de leur mari que l'inverse. Ainsi, quelles que soient leurs compétences, les femmes scientifiques se trouvent à armes inégales dans le jeu de la mobilité internationale précarisée. »

Pour répondre aux défis que représente la maternité pour les femmes poursuivant des carrières scientifiques, certaines solutions se mettent en place.

C'est le cas notamment au CNRS qui a proposé plusieurs ajustements liés à la parentalité : prolongation de contrat après un congé maternité ; maintien à taux plein d'une prime annuelle pour les IT (personnels relevant des métiers d'ingénierie et de soutien technique) ; déduction de 18 mois par enfant pour l'évaluation des chercheurs ; « packs » de financement de retour de congé maternité dans plusieurs instituts ; financement de crèches éphémères lors d'événements scientifiques.

(3) Des règles de représentativité et une répartition genrée des responsabilités académiques aboutissant à une surcharge de travail pour les femmes

Au cours de leurs carrières dans la recherche scientifique, les femmes peuvent être également pénalisées par des règles de représentativité dans les jurys de concours ou comités de sélection s'avérant parfois contre-productives et par une répartition genrée des responsabilités aboutissant à une surcharge de travail qui n'est pas rémunérée à sa juste valeur.

Ainsi, Hélène Bouchiat, physicienne, directrice de recherche au CNRS, présidente du groupe de travail Femmes et sciences de l'Académie des sciences, expliquait à la délégation229(*) que « des règles contre-productives ont été mises en place pour favoriser la visibilité des femmes, par exemple en prévoyant qu'il y ait des femmes dans chaque jury de recrutement ou de thèse. C'est une bonne idée a priori, mais cela représente du travail supplémentaire par rapport au travail de recherche et d'enseignement. De ce fait, les jeunes femmes qui ont la chance d'être recrutées se retrouvent très vite submergées par un enseignement qu'elles doivent monter, un laboratoire de recherche qu'elles doivent aussi faire démarrer, éventuellement une vie de famille. »

De même, Laure Saint-Raymond, mathématicienne, professeure des universités à l'ENS de Lyon et membre de l'Académie des sciences, a appelé à manier avec beaucoup de précaution la notion de quotas visant à améliorer la représentativité des femmes au sein des comités de recrutement : « les quotas peuvent sembler de bonnes idées mais qui, en réalité, nous font du tort, en tant que femmes. En tant que mathématicienne, je fais partie d'une communauté où les femmes sont sous-représentées. Pour améliorer la représentation des femmes, on a mis en place des mesures pour qu'il y ait des femmes dans tous les comités de recrutement. Cela signifie que nous contribuons à ces comités proportionnellement dix fois plus que nos collègues hommes. Le temps qui nous reste pour faire de la recherche et produire des résultats est donc d'autant plus limité. Cela me semble être une très mauvaise idée qui perdure... On peut même aller chercher des femmes qui ne sont pas spécifiquement compétentes sur le sujet traité, ce qui renforce le syndrome de l'imposteur. C'est davantage de travail et finalement, on est là juste pour le quota. »

Dès lors, la parité au sein des jurys de recrutement et comités de sélection entraîne une surcharge de travail pour les femmes scientifiques déjà en nombre insuffisant. Pour reprendre les mots de Patrick Flandrin, physicien, directeur de recherche au CNRS et membre de l'Académie des sciences, « s'il n'y a qu'un tiers de femmes dans le vivier et qu'on en exige 50 % dans les jurys, il y en aura forcément qui travailleront plus que d'autres ».

Les rapporteures estiment que cette « sur-sollicitation » des femmes dans les jurys constitue un enjeu majeur : ce déséquilibre crée un cercle vicieux, dans lequel une minorité assume une charge disproportionnée, avec un impact réel sur leur charge mentale et leur disponibilité. Il serait donc utile de réfléchir à des mécanismes de rééquilibrage de cet investissement.

Interrogé sur ce point précis par la délégation230(*), Mathieu Arbogast, chargé de projets à la Mission pour la place des femmes au CNRS, membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE), a précisé que « la sursollicitation des femmes, notamment dans le cadre des comités de sélection universitaire, constitue une difficulté bien identifiée. La question reste complexe, car il n'est pas aisé d'affirmer qu'il faudrait désormais réduire la part des femmes dans certains dispositifs, au motif qu'elles y sont aujourd'hui surreprésentées. Cette situation s'explique en partie par une répartition inégale des charges et par le fait que toutes les activités ne bénéficient pas de la même reconnaissance institutionnelle. Il conviendrait sans doute d'envisager des mécanismes de régulation -- comme des plafonnements du temps passé en comités de sélection ou en présidence de jury --, mais la réflexion reste à approfondir. »

Cette surcharge de travail pour les femmes est également liée à une répartition inégale des tâches dans le monde académique.

Les femmes, davantage impliquées dans le suivi des étudiants et dans les missions d'accompagnement, cumulent souvent recherche, enseignement, responsabilités administratives et pédagogiques. Or, ces engagements ont longtemps été sous-évalués, voire sous-valorisés, dans l'évaluation des carrières universitaires.

Comme le faisait remarquer devant la délégation231(*) Sylvie Retailleau, ancienne ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, les femmes sont souvent largement majoritaires dans les commissions universitaires à vocation pédagogique et sociale tandis les instances décisionnelles, en matière de gouvernance universitaire, de finance ou de recherche sont majoritairement dominées par des hommes. Elle en concluait que « cette répartition genrée des responsabilités au sein du monde académique (...) illustre une division persistante des rôles, qui influence la trajectoire des carrières scientifiques et universitaires ».

(4) Des inégalités salariales persistantes

Ces freins à la progression de carrière des femmes dans le domaine de la recherche scientifique sont également à l'origine d'écarts salariaux persistants entre femmes et hommes dans le milieu académique scientifique.

Ainsi que le rappelait Isabelle Régner, vice-présidente à l'égalité femmes-hommes d'Aix-Marseille Université (amU), « il existe un point commun à toutes les disciplines scientifiques : la persistance d'un plafond de verre. (...) dans de nombreuses disciplines, nous observons 60 % à 70 % de femmes parmi les maîtres de conférences, mais à peine 30 % à 40 % parmi les professeurs d'université. Cette situation contribue également aux disparités salariales au sein des universités. En tout, 80 % des écarts de rémunération entre les sexes peuvent être attribués à la ségrégation des corps, c'est-à-dire à la sous-représentation des femmes dans les postes de rang A, quelle que soit la discipline. »

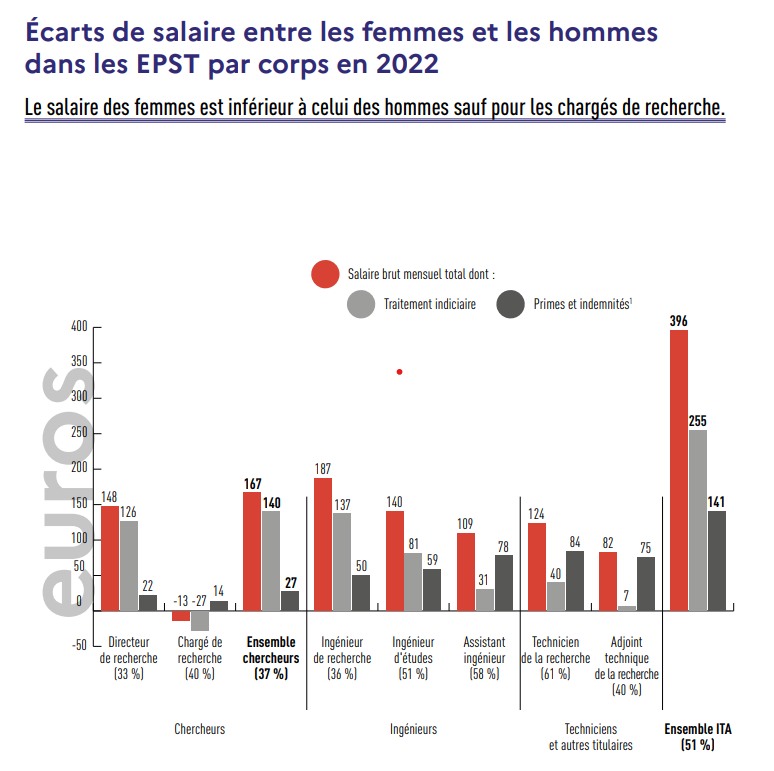

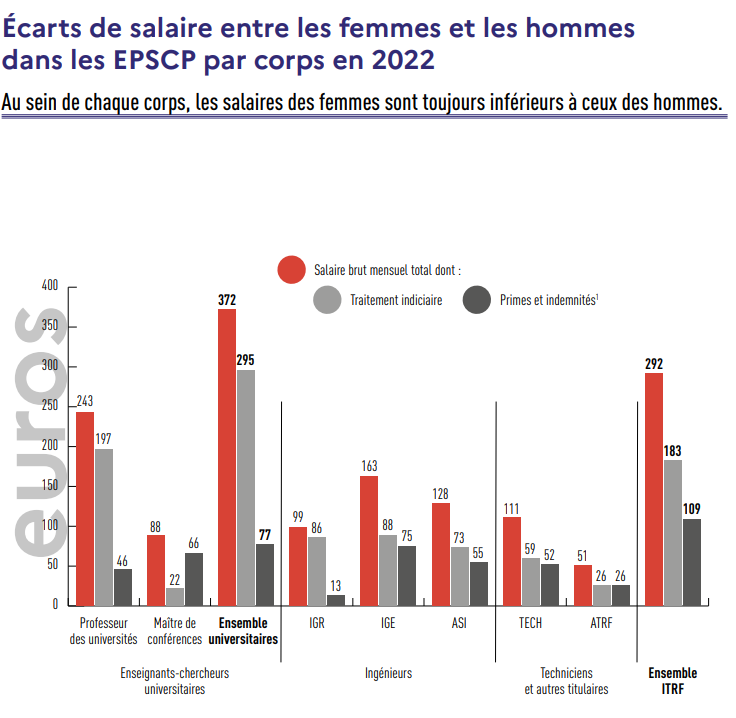

En outre, les statistiques publiées en mars 2025 par le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche font état d'écarts de salaire entre femmes et hommes dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST), de même que dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP).

Source : Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche232(*)

En 2022, un directeur de recherche homme d'un EPST sous tutelle du MESR perçoit en moyenne un salaire brut mensuel de 5 766 euros contre 5 619 euros pour une femme, soit un écart de 148 euros.

Source : Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche233(*)

En moyenne, en 2022, l'écart entre le salaire brut mensuel d'un professeur des universités et celui d'une professeure des universités est de 243 euros et se décompose en 197 euros de traitement indiciaire et 46 euros de primes et indemnités.

c) La persistance de violences sexistes et sexuelles dans la recherche et les carrières scientifiques

Si l'on veut véritablement comprendre les raisons du phénomène de « tuyau percé » qui affecte les carrières des femmes scientifiques, il faut, une fois encore, s'intéresser à la prévalence de toute la palette des violences sexistes et sexuelles dans ce domaine : que ce soit le « sexisme ordinaire » encore profondément ancré dans le monde scientifique ou toutes les violences sexistes et sexuelles dont les femmes sont victimes.

Pour reprendre les mots de May Morris234(*), directrice de recherches CNRS à l'Institut des Biomolécules Max Mousseron, coordinatrice du programme de mentorat « Femmes et sciences » pour doctorantes à l'Université de Montpellier, membre du CA de EPWS (European platform for Women in Science), « le sexisme ordinaire, qu'il s'agisse de mansplaining, d'attitudes condescendantes ou de dénigrement, constitue un véritable facteur de mal-être. Ces comportements, banalisés, s'accumulent et finissent par peser lourdement sur les femmes, jusqu'à provoquer des départs ou des réorientations vers des environnements féminins, perçus comme des safe spaces. »

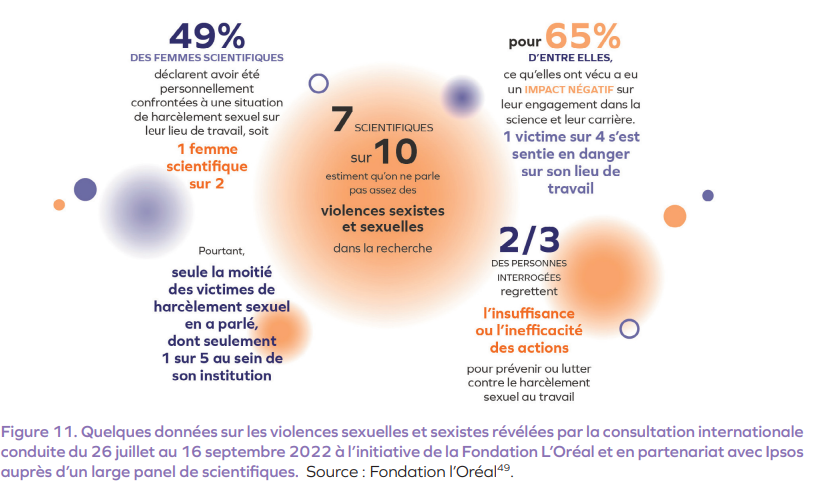

Une enquête menée par la Fondation L'Oréal en 2022 auprès des femmes scientifiques sur la prévalence des violences sexistes et sexuelles dans le milieu de la recherche a mis en évidence la persistance de ces violences, comme le révèlent les données publiées ci-dessous.

Comme le révélait Françoise Conan, présidente de l'association Femmes & Sciences, au cours des séances d'accompagnement organisées dans le cadre de son programme de mentorat à destination des doctorantes, mis en place en 2015, les violences sexistes et sexuelles réapparaissent régulièrement dans les échanges, ce qui témoigne de difficultés subsistantes encore aujourd'hui malgré la prise de conscience qui s'est opérée notamment avec l'avènement du mouvement #metoo en 2017.

Certaines situations sont d'ailleurs plus propices que d'autres à la manifestation des violences sexistes et sexuelles, c'est le cas par exemple des congrès scientifiques. Une étude qualitative menée au CNRS par Farah Deruelle montre ainsi que, pour les scientifiques masculins seniors, ces congrès sont vécus comme une « parenthèse enchantée » où la séduction de jeunes collègues, voire l'aventure extra-conjugale, est considérée comme un des plaisirs du métier. Pour les jeunes chercheuses, au contraire, ces congrès constituent des zones à risque pour leur intégrité et leur carrière.

Le milieu de la recherche n'est évidemment pas le seul des milieux scientifiques concerné par cette persistance des VSS qui affecte le déroulement de carrière des femmes scientifiques.

Ainsi, l'association Elles bougent a mené en 2024 une enquête auprès de 6 000 femmes engagées dans des carrières scientifiques, qu'elles soient en poste ou en formation. Cette enquête a non seulement mis en évidence la persistance des stéréotypes de genre puisque 82 % des participantes déclarent avoir été confrontées à ces stéréotypes, mais elle a également révélé que 40 % des femmes interrogées craignent d'être confrontées à des violences sexistes et sexuelles au cours de leur carrières. En outre, 45 % des femmes actives attendent des mesures plus ambitieuses de la part des entreprises dans ce domaine. Ces violences sont particulièrement présentes au moment de l'entrée dans la vie professionnelle, il est donc essentiel d'agir en amont.

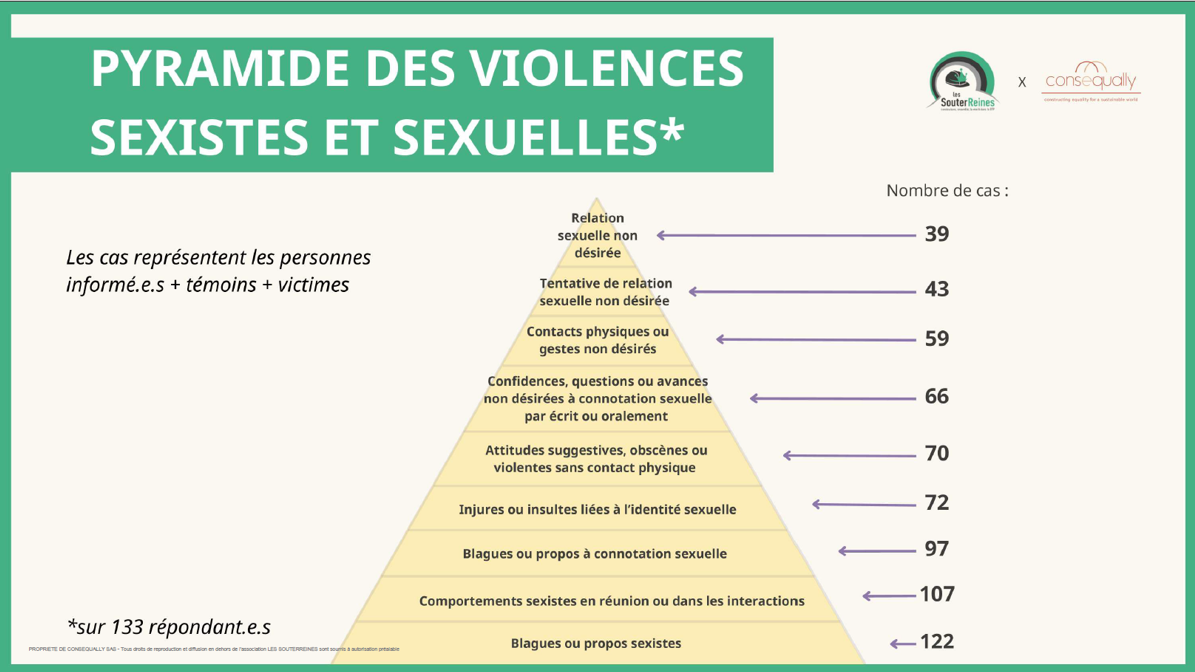

Une autre enquête significative aux yeux des rapporteures, notamment parce qu'elle met en évidence le concept très intéressant de « pyramide des violences sexistes et sexuelles », est celle effectuée par l'association Les SouterReines235(*), rencontrée à l'occasion d'un déplacement des rapporteures dans la Meuse le 27 juin 2025.

Cette enquête réalisée auprès d'un échantillon de 133 répondantes évoluant dans le domaine très majoritairement masculin du BTP montre un continuum des violences sexistes et sexuelles, et permet une prise de conscience du caractère répandu de ces violences, à tous les niveaux hiérarchiques, sur le terrain et dans les bureaux.

Source : Association Les SouterReines (juin 2025)

3. De nombreuses femmes scientifiques au parcours inspirant oubliées, méconnues ou invisibilisées

Le faible taux de féminisation des carrières scientifiques, notamment dans le domaine de la recherche, doit également être relié à la question des modèles de femmes en sciences proposés aux jeunes filles qui pourraient vouloir se destiner à ce type de carrière.

a) Des modèles de femmes scientifiques parfois trop écrasants pour inspirer les jeunes filles aujourd'hui

Les modèles proposés peuvent être écrasants car trop impressionnants : c'est le cas, souvent cité au cours des travaux de la délégation, de Marie Curie, double prix Nobel, qui peut, comme le confiait à la délégation236(*) Emmanuel Trizac, président de l'ENS de Lyon, exercer un « effet repoussoir lié à la rhétorique de l'exceptionnalité ».

Comme l'expliquait devant la délégation237(*) Jacqueline Bloch, physicienne, directrice de recherche au CNRS et membre de l'Académie des sciences, « il est probable que les modèles de femmes en sciences proposés, qui sont peu nombreux, soient extrêmement impressionnants. Marie Curie est l'exemple emblématique d'une scientifique ayant reçu deux prix Nobel. Cependant, ce modèle peut être écrasant, surtout pour des jeunes filles qui manquent de confiance en elles. Il est crucial de présenter des scientifiques plus accessibles, notamment dans les classes, pour montrer que l'on n'a pas besoin d'être exceptionnel pour réussir dans les sciences. »

De façon peut-être plus provocatrice, Alexandra Walczak, biophysicienne, directrice de recherche au CNRS et au Laboratoire de physique de l'École normale supérieure, membre de l'Académie des sciences, confiait à la délégation, lors d'une table ronde consacrée aux parcours de femmes scientifiques inspirantes : « nous avons besoin de davantage de femmes dites « moyennes ». Nous comptons déjà de nombreux hommes dits « moyens » et de femmes exceptionnelles. Cette affirmation peut sembler provocatrice, mais je crois sincèrement qu'elle est juste. »

Les rapporteures sont en effet convaincues de la nécessité de diffuser, auprès des jeunes, filles comme garçons, des modèles de femmes scientifiques « accessibles », leur permettant de s'identifier et de se projeter dans une carrière scientifique.

Comme le rappelait devant la délégation238(*) Isabelle Régner, vice-présidente à l'égalité femmes-hommes d'Aix-Marseille Université, « bien qu'indispensables, tous les modèles ne s'avèrent pas efficaces. La littérature en psychologie sociale et cognitive a mis en lumière depuis plus de cinquante ans les conditions nécessaires à l'efficacité des modèles de réussite. Un modèle, qu'il soit scientifique ou d'un autre domaine, ne sera pertinent que s'il permet aux personnes de s'identifier à lui. »

À cet égard, Patrick Flandrin, physicien, directeur de recherche au CNRS et membre de l'Académie des sciences, a plaidé, auprès de la délégation239(*) pour la montée en puissance, en matière de représentation de femmes scientifiques, d'un « échelon intermédiaire » qui, jusqu'à un passé récent, faisait défaut, entre les lycéennes et les femmes scientifiques qui ont déjà des carrières très abouties mais restent exceptionnelles. Cet échelon est celui des doctorantes et des postdoctorantes, des jeunes femmes qui sont en train d'entrer dans la science et qui commencent à y faire carrière, avec déjà des résultats. Elles méritent d'être mises en avant. C'est une action que mène l'Académie des sciences en partenariat avec la fondation L'Oréal UNESCO, destinée à mettre en lumière les jeunes talents. Chaque année, 35 jeunes femmes, 20 doctorantes et 15 postdoctorantes sont reconnues tant pour leur travail que pour les projets qu'elles développent. »

Par ailleurs, l'Académie des sciences, elle-même, participe à cette volonté de féminisation des modèles scientifiques actuels et a récemment mis en place une politique pro-active de féminisation de ses membres.

La délégation a également souhaité, au cours de ses travaux, valoriser des parcours de femmes scientifiques inspirantes et accessibles. Ce fut notamment le cas lors de sa table ronde du 6 mars 2025, organisée à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, sur le thème « Des femmes scientifiques aux parcours modèles et inspirants »240(*), qui a regroupé cinq femmes scientifiques issues de filières scientifiques très diverses (chirurgie, épidémiologie, glaciologie, biophysique et astrophysique), dont les parcours ont semblé aux rapporteures particulièrement inspirants pour les jeunes générations.

Au cours de cette table ronde, Kumiko Kotera, astrophysicienne, directrice de recherche au CNRS, directrice de l'Institut d'astrophysique de Paris, a insisté sur l'importance d'avoir des rôles modèles, y compris à un niveau avancé de sa propre carrière de scientifique. Elle a également souhaité adresser un message « aux jeunes filles (...) qui hésitent à se lancer dans la science, ou qui en ont peur, ou encore qui souhaitent s'y engager. Venez faire de la science et de la recherche telle que vous êtes en tant que femmes, avec vos doutes, avec votre force et vos délicatesses, avec vos élans bulldozers et vos réserves, votre rigueur, votre organisation, vos défauts, votre bazar, vos colères et votre sérénité, votre humanité, votre capacité à lire le monde d'un regard différent, votre artisanat, votre ingénierie, votre créativité et votre originalité. Et c'est tout ça qui fera que votre science sera belle. »

Les rapporteures ne sauraient mieux dire.

b) La persistance de « l'effet Matilda »

Outre la difficulté de diffuser des modèles de femmes scientifiques accessibles auprès des jeunes générations, notamment des jeunes filles, un autre phénomène historique a pu contribuer à minimiser le rôle des femmes dans les sciences et ainsi à invisibiliser certaines femmes scientifiques qui auraient pu jouer un rôle de modèle pour les jeunes générations : il s'agit de l'effet Matilda.

En effet, de nombreuses femmes scientifiques241(*) ont, par le passé, été invisibilisées et leurs découvertes et contributions à la science passées sous silence, selon le désormais connu « effet Matilda », concept développé dans les années 1980 par l'historienne des sciences Margaret Rossiter, en hommage à la militante féministe Matilda Joslyn Gage qui, dès la fin du XIXème siècle, avait dénoncé l'invisibilisation des femmes dans les sciences.

L'effet Matilda correspond au déni, à la spoliation ou à la minimisation récurrente et systémique de la contribution des femmes à la recherche scientifique, dont le travail est souvent attribué à leurs collègues masculins.

Comme le suggérait devant la délégation242(*) Emmanuel Trizac, président de l'ENS de Lyon, « il est essentiel de considérer la question de la visibilité des modèles féminins, qui souffre d'un véritable phénomène d'éclipse. Ce phénomène, que nous avons qualifié par le passé d'« effet Matilda », désigne la minimisation des contributions des grandes scientifiques dans l'histoire. Un exemple notable est celui de Lise Meitner, physicienne pionnière dans le domaine de la fission nucléaire. Le prix Nobel a été attribué à son collaborateur, Otto Hahn, alors qu'elle en était également co-découvreuse. Cet exemple flagrant illustre le manque de reconnaissance accordée aux femmes scientifiques. Ce phénomène d'éclipse conduit à des asymétries de représentation importantes. Il est lié à la fois à l'histoire même des disciplines scientifiques et à la rareté des modèles féminins. »

C'est pourquoi les rapporteures se félicitent du projet243(*), initié par l'association Femmes & Sciences et la Société d'exploitation de la Tour Eiffel, auquel participe notamment le CNRS, d'inscription de 72 noms de femmes scientifiques françaises sur la Tour Eiffel, aux côtés des 72 noms d'hommes scientifiques français qui y figurent déjà, inscrits en lettres dorées le long du premier étage, selon le même procédé technique et graphique.

Aujourd'hui bien documenté par les historiennes et historiens des sciences, l'effet Matilda est malheureusement toujours d'actualité, comme le soulignait Sophie Pochic244(*), directrice de recherche au CNRS et membre du Centre Maurice Halbwachs (ENS-EHESS) et membre de la chaire « Femmes et science » de l'université Paris Dauphine-PSL, pour qui, « l'effet Matilda -- l'invisibilisation des femmes dans la production scientifique et la captation de leurs résultats par des collègues masculins --, mis en lumière par Margaret Rossiter, demeure d'actualité. Dans les grandes universités issues de fusions, de nouvelles hiérarchies se sont créées : certains hommes ont capté cumulativement les nouvelles ressources, notamment en sciences dures (LABEX, instituts convergences, chaires). Ces structures, temporaires, confient les missions transversales (égalité, diversité, VSS, communication, partenariats) à des contractuelles, souvent docteures, qui restent à la périphérie du monde académique. »

Au cours de leurs travaux, les rapporteures ont pu constater que ce phénomène n'avait pas disparu.

Elles ont, en effet, reçu le témoignage anonyme d'une chercheuse qui leur a confié avoir été spoliée, pendant son congé maternité, par un collègue chercheur, de données statistiques inédites collectées en vue d'une publication majeure dans une revue scientifique de renom, et avoir ensuite fait l'objet de « chantage » par ce chercheur afin que son nom soit associé à la future publication, faute de quoi il menaçait de publier, en avant-première, les données statistiques concernées. La chercheuse, pour ne pas compromettre la publication de son travail dans cette revue, a dû accepter d'ajouter le nom de ce collègue chercheur à celui des autres co-signataires de la recherche.

En outre, Mathieu Arbogast, chargé de projets à la Mission pour la place des femmes au Centre national de recherche scientifique (CNRS), faisait également état devant la délégation245(*) du fait que « les femmes sont découragées de soumettre aux revues les plus prestigieuses et pénalisées dans les arbitrages sur l'ordre de signature ; leurs publications sont évaluées plus lentement ».

4. Le manque de femmes scientifiques : un enjeu d'égalité et de justice mais aussi d'innovation et de performance

Les raisons d'agir en faveur d'une plus grande mixité dans les métiers et carrières scientifiques sont multiples. Elles renvoient à la fois à des enjeux individuels mais aussi à des enjeux plus collectifs, d'ordre socio-économique.

En outre, si aucune politique publique volontariste ne prend ce sujet à bras le corps, il sera difficile voire impossible de rompre cette tendance. Nous sommes en effet face à un cercle vicieux selon lequel moins un milieu professionnel est féminisé, moins les femmes s'orientent vers ces métiers majoritairement masculins. De même, dans un milieu professionnel déjà très masculin, les recruteurs hésiteront à embaucher une femme de peur du risque d'inadéquation.

Comme le formulait très justement devant la délégation246(*) Cécile Jolly, économiste, cheffe de projet « Prospective des métiers et des qualifications » au Haut-Commissariat à la stratégie et au plan, « des recruteurs peuvent, implicitement, préférer recruter un homme dans un milieu masculin. Parallèlement, les femmes peuvent éprouver un malaise dans ces milieux, le sexisme demeurant la première cause de discrimination sur le marché du travail. Si la mixité ne garantit pas à elle seule l'égalité, elle en constitue néanmoins une condition indispensable. »

On estime qu'une proportion minimale de 30 % de femmes dans un secteur professionnel permet de donner un sentiment de mixité.

Sylvie Retailleau, ancienne ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, estimait devant la délégation247(*) que « les talents féminins dans les métiers d'ingénieur ou de chercheur sont particulièrement recherchés et ce, de manière accrue ». En effet, comme évoqué précédemment, la pénurie d'ingénieurs et de personnels techniques scientifiques constatée en France nécessite d'accroître le vivier disponible en ouvrant massivement ces voies professionnelles aux femmes.

a) Un enjeu d'équité et de justice sociale

Les femmes sont aujourd'hui sous-représentées dans les métiers d'avenir et dans les secteurs les plus rémunérateurs.

Or, dans le prolongement des carrières en mathématiques, en informatique, dans les sciences et l'ingénierie, se joue la question de la rémunération dès le début de la carrière, avec des écarts entre hommes et femmes qui deviennent massifs dès l'entrée dans le monde professionnel.

Ainsi que le rappelait248(*) Georgia Thebault, chercheuse post-doctorante en économie de l'éducation à l'Université Paris-Dauphine, « les études scientifiques conduisent, en général, à des emplois mieux rémunérés. Selon différentes études, ces différences expliqueraient entre 20 et 30 % des écarts salariaux constatés sur le marché du travail (...). En outre, les filières scientifiques concentrent souvent les plus fortes dépenses publiques et bénéficient d'un encadrement renforcé ».

b) Un enjeu d'efficacité scientifique

Pour reprendre les mots de Sylvie Retailleau, ancienne ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, « si les secteurs scientifiques, comme la physique, les mathématiques, le numérique ou les sciences de l'ingénieur, étaient exclusivement dominés par les hommes, certaines recherches ne seraient pas menées et certaines découvertes ne verraient jamais le jour. Le monde serait alors construit par et pour les hommes. »

La mixité dans les sciences est, en effet, gage d'efficacité et de dynamisme, notamment dans le domaine de la recherche scientifique.

Comme le formulait très justement Emmanuel Trizac, président de l'ENS de Lyon, « il est absurde de se priver de la moitié des cerveaux disponibles. Le talent n'a pas de genre, et nous avons besoin de toutes les compétences pour faire face aux défis qui se posent à nous, qu'il s'agisse du changement climatique, des avancées en physique quantique ou des enjeux de l'intelligence artificielle. »

De plus, la présence des femmes dans les équipes de travail contribue à améliorer leur fonctionnement et permet d'éviter certains biais dans les organisations, les procédures ou les protocoles expérimentaux.

Plusieurs exemples illustrent comment la sous-représentation des femmes a limité la qualité des productions scientifiques, qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle, de la médecine ou encore de la sécurité routière.

Ainsi, pendant longtemps, les tests d'airbags ont été effectués avec des mannequins de 80 kg et mesurant 1,80 mètre. Ce protocole était non seulement inadapté à la moitié de la population, mais il pouvait également se révéler dangereux. Il en va de même pour les tests de médicaments antiviraux, qui, pendant longtemps, ont été réalisés sur des cohortes majoritairement masculines.

Dès lors, pour Elyes Jouini, titulaire de la chaire « Femmes et science » de l'Université Paris Dauphine-PSL, « se priver d'un tel vivier de talents revient à collectivement s'affaiblir de manière significative. (...) la science elle-même subit un appauvrissement considérable du fait de la sous-représentation des femmes, le progrès scientifique reposant indéniablement sur la richesse et la diversité des points de vue. »

c) Un enjeu de souveraineté et de puissance économique.

Le contexte économique actuel, marqué par l'essor des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle, exige une plus grande diversité des recrutements dans des secteurs aujourd'hui en forte demande. En effet, les métiers de demain exigeront encore plus de compétences scientifiques.

Comme le rappelait Laura Chaubard, directrice générale de l'École polytechnique, il s'agit d'un « enjeu de souveraineté et de puissance économique pour la France. Le marché du travail accuse un déficit de dizaines de milliers d'ingénieurs. Nous avons besoin d'ingénieurs pour garantir l'autonomie stratégique et le développement technologique de la France et de l'Europe. »

En outre, comme le soulignait Sylvie Retailleau devant la délégation, le dynamisme des secteurs professionnels scientifiques et leur mixité sont également fondamentaux pour la cohésion sociale et territoriale. En effet, les laboratoires, les entreprises et les collectivités jouent un rôle essentiel dans le dynamisme des territoires, contribuant ainsi à leur développement et à leur cohésion.

Pour la délégation, il apparaît donc essentiel de sensibiliser les employeurs et les décideurs à l'apport déterminant de la diversité dans les milieux scientifiques. La présence accrue des femmes dans les équipes constitue un facteur reconnu de créativité, d'innovation et d'efficacité, tant dans les laboratoires de recherche que dans les entreprises. Les stéréotypes de genre et la faible représentation des femmes dans les métiers d'avenir, notamment ceux liés aux technologies et à l'intelligence artificielle, génèrent des coûts économiques préjudiciables pour la cohésion globale de notre société.

* 200 Table ronde du 27 mai 2025.

* 201 France Stratégie, « Lutter contre les stéréotypes filles-garçons. Quel bilan de la décennie, quelles priorités d'ici à 2030 ? », juin 2025.

* 202 Table ronde du 26 juin 2025.

* 203 Enseignement supérieur et recherche, Vers l'égalité femmes-hommes ? Chiffres clés, mars 2025.

Dans ce graphique, les « sciences » comprennent les « sciences fondamentales et applications », les « sciences de la vie, de la santé, de la terre et de l'univers » et les « plurisciences ».

* 204 Enseignement supérieur et recherche, Vers l'égalité femmes-hommes ? Chiffres clés, mars 2025.

Dans ce graphique, les « sciences » comprennent les « sciences fondamentales et applications », les « sciences de la vie, de la santé, de la terre et de l'univers » et les « plurisciences ».

* 205 Sciences de l'ingénieur 1 : génie électrique, électronique, informatique, automatique, traitement du signal, photonique, optronique. Sciences de l'ingénieur 2 : génie civil, mécanique, génie des matériaux, acoustique, mécanique des milieux fluides, thermique, énergétique.

* 206 Table ronde du 29 avril 2025.

* 207 Audition du 5 juin 2025.

* 208 Table ronde du 15 mai 2025.

* 209 Table ronde du 10 avril 2025.

* 210 Table ronde du 15 mai 2025.

* 211 Table ronde du 29 avril 2025.

* 212 Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

* 213 Loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023 visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique.

* 214 https://www.senat.fr/notice-rapport/2021/r21-723-notice.html

* 215 Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.

* 216 Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

* 217 Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.

* 218 Audition du 4 juin 2025.

* 219 Table ronde du 10 avril 2025.

* 220 Table ronde du 26 juin 2025.

* 221 Audition du 13 février 2025.

* 222 Table ronde du 6 mars 2025.

* 223 Audition du 13 février 2025.

* 224 Table ronde du 29 avril 2025.

* 225 Table ronde du 26 juin 2025.

* 226 Table ronde du 29 avril 2025.

* 227 Table ronde du 6 mars 2025.

* 228 Table ronde organisée à l'ENS Paris-Saclay à l'occasion du déplacement de la délégation à Paris-Saclay le 22 mai 2025.

* 229 Audition du 13 février 2025.

* 230 Table ronde du 26 juin 2025.

* 231 Audition du 27 mars 2025.

* 232 Sciences de l'ingénieur 1 : génie électrique, électronique, informatique, automatique, traitement du signal, photonique, optronique. Sciences de l'ingénieur 2 : génie civil, mécanique, génie des matériaux, acoustique, mécanique des milieux fluides, thermique, énergétique.

* 233 Sciences de l'ingénieur 1 : génie électrique, électronique, informatique, automatique, traitement du signal, photonique, optronique. Sciences de l'ingénieur 2 : génie civil, mécanique, génie des matériaux, acoustique, mécanique des milieux fluides, thermique, énergétique.

* 234 Table ronde du 26 juin 2025.

* 235 Association créée en 2020 pour la promotion de la mixité et l'inclusion dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

* 236 Table ronde du 10 avril 2025.

* 237 Audition du 13 février 2025.

* 238 Audition du 4 juin 2025.

* 239 Audition du 13 février 2025.

* 240 Voir

le compte rendu de la table ronde :

https://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20250303/ddf_tr_06_03_2025.html

* 241 C'est le cas par exemple de Mileva Einstein, épouse d'Albert, qui a contribué à la mise en place de la théorie de la relativité, de Rosalind Franklin, qui a découvert la structure en double hélice de l'ADN, de Jocelyn Bell, qui a découvert le premier pulsar, de Marthe Gautier, co-découvreuse du chromosome de la Trisomie 21, ou encore de Lise Meitner, découvreuse de la fission nucléaire : https://www.occitanie-ouest.cnrs.fr/sites/delegation_dr14/files/page/2024-03/Matilda2024_0.pdf

* 242 Table ronde du 10 avril 2025.

* 243 Une commission ad hoc, créée spécialement pour la mise en oeuvre de ce projet, a remis un rapport détaillant le projet début septembre 2025 à la maire de Paris. La liste finale des femmes scientifiques retenues par la commission sera rendue par l'association Femmes & Sciences à la maire de Paris mi-décembre 2025, après avis de l'Académie des Sciences et de l'Académie des Technologies.

* 244 Table ronde du 29 avril 2025.

* 245 Table ronde du 26 juin 2025.

* 246 Table ronde du 26 juin 2025.

* 247 Audition du 27 mars 2025.

* 248 Table ronde du 29 avril 2025.