B. RECOMMANDATIONS : CONSTRUIRE UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE ET PROTECTEUR POUR LES ÉTUDIANTES, EN EXPÉRIMENTANT DE NOUVELLES SOLUTIONS

Une fois dressés ces différents constats à la fois sur la désaffection des filles pour les études en STIM, que ce soit dans les filières universitaires ou dans les filières plus sélectives (CPGE, écoles d'ingénieurs, écoles normales supérieures), sur les raisons qui pourraient l'expliquer et sur la persistance d'un climat sexiste voire de violences sexistes et sexuelles dans ces filières, la délégation estime qu'il est aujourd'hui temps de mettre en place des politiques publiques responsables et innovantes pour atteindre un taux de féminisation de ces filières qui permettra d'assurer une véritable mixité des carrières scientifiques.

Pour que les filles décident de s'orienter vers ce type d'études, elles doivent s'y sentir à leur place, attendues et accueillies dans un environnement protecteur et ouvert.

Cette révolution de genre dans les sciences nécessite la mise en place de mesures expérimentales, innovantes voire radicales que la délégation appelle de ses voeux :

- l'instauration de quotas de genre en classes préparatoires et à l'entrée des filières scientifiques les plus sélectives et les moins féminisées ;

- la mise en oeuvre de dispositifs favorables aux filles qui s'engagent dans ce type d'études : bourses spécifiques, augmentation des places en internat, regroupement des filles dans les classes les plus sélectives et compétitives ;

- l'expérimentation de séquences non-mixtes dans les parcours académiques scientifiques ;

- une réflexion quant à l'organisation des processus de sélection à l'entrée des grandes écoles (préparation aux concours et épreuves des concours) et quant à la facilitation des passerelles et l'hybridation des parcours académiques.

Comme le soulignait Laura Chaubard, directrice générale de l'École polytechnique, devant la délégation174(*), « à l'heure actuelle, nous sommes tous profondément préoccupés par la situation. Les initiatives que nous avons mises en place semblent dépourvues de l'effet de levier escompté ». Il est donc nécessaire de « trouver des moyens concrets d'expérimenter » de nouvelles solutions.

Les rapporteures sont toutefois convaincues que la mise en oeuvre de toutes ces mesures ne donnera aucun résultat tangible et durable si la politique de lutte contre le sexisme et contre les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur scientifique n'est pas appliquée de façon homogène et volontaire par l'ensemble des responsables académiques.

En la matière, une diffusion des bonnes pratiques déjà à l'oeuvre dans certains établissements s'impose, de même qu'une véritable professionnalisation des acteurs en charge de la mise en oeuvre de cette politique publique qui doit devenir une des pierres angulaires de la féminisation des filières scientifiques de l'enseignement supérieur.

1. Instaurer des quotas et des mesures en faveur des filles

Lors de la présentation de son plan « Filles et maths » le 6 mai 2025, puis lors de son audition175(*) par la délégation, Elisabeth Borne, alors ministre de l'Éducation nationale, de la recherche et de l'enseignement supérieur, a annoncé le renforcement de la place des filles dans les enseignements ouvrant vers les filières d'ingénieur et du numérique, avec un objectif, à l'horizon 2030, de 30 % de filles dans chaque classe préparatoire scientifique.

Elle a ainsi indiqué à la délégation que « l'objectif d'au moins 30 % de filles dans chaque classe préparatoire est important. Tout l'enjeu, c'est que les filles se sentent à leur place dans ces formations scientifiques et mathématiques, cela suppose qu'elles ne soient pas isolées, on a besoin de passer un cap de présence féminine dans ces classes pour que les filles se sentent chez elles dans la classe préparatoire spécialité maths. »

La délégation soutient cette démarche et estime même nécessaire, au-delà d'un « objectif chiffré », de fixer, si nécessaire en passant par la loi, des quotas de femmes en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) scientifiques de même qu'à l'entrée des grandes écoles d'ingénieur, des ENS et des filières scientifiques universitaires les plus sélectives.

La nuance sémantique entre un objectif chiffré et un quota est importante dans la mesure où la notion de quota renvoie à celle d'une obligation légale de résultats.

a) Mettre en place des quotas de filles dans l'enseignement supérieur scientifique en veillant à expliciter l'intérêt de cette mesure

Pour reprendre les mots de Laura Chaubard, directrice générale de l'École polytechnique, devant la délégation176(*) : « il est aujourd'hui urgent de mener des expérimentations. (...) Nous devons adopter une posture plus audacieuse dans le système éducatif français, notamment en expérimentant des quotas. Bien que je ne sois pas certaine que cette mesure soit providentielle, je suis convaincue qu'elle pourrait avoir un impact positif. (...) Ce verrou législatif, voire idéologique, mériterait de sauter. »

(1) Des quotas de filles dans les études scientifiques : où, quand et comment ?

Au cours de ses travaux, la délégation a pu constater à quel point la question de l'instauration de quotas de genre au sein des cursus scientifiques, notamment les plus sélectifs, n'était pas consensuelle, y compris au sein de la communauté académique et scientifique.

Si de nombreux interlocuteurs et interlocutrices de la délégation s'y sont montré favorables, estimant notamment que les quotas étaient « des points de passage obligés pour aider à une prise de conscience », pour reprendre les mots de Patrick Flandrin177(*), physicien, directeur de recherche au CNRS et membre de l'Académie des sciences, d'autres, comme Sylvie Retailleau, ancienne ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, s'y sont montrés réticents voire hostiles faute d'un vivier suffisant ou par peur d'un effet stigmatisant contre-productif et du renforcement du « syndrome de l'imposteur », déjà très présent chez les étudiantes au sein des filières les plus sélectives.

Ainsi, Romain Soubeyran, directeur général de Centrale-Supélec, a indiqué à la délégation178(*) que « l'idée des quotas ou des points de bonification au concours a été écartée par le conseil d'administration pour plusieurs raisons. Premièrement, nous craignons qu'elle ne génère un retour de sexisme au quotidien. (...) Deuxièmement, le fameux syndrome de l'imposteur, qui touche les garçons, est encore plus marqué chez les filles dans nos promotions. Des enquêtes et données statistiques le confirment. (...) Un autre élément qui nous a poussés à écarter l'idée de quotas ou de points supplémentaires réside dans le rejet violent exprimé par de nombreuses étudiantes ». Par ailleurs, il a estimé que la mise en place de quotas ne modifierait pas véritablement le flux des diplômés et n'entraînerait pas de changement systémique.

Au contraire, Fatima Bakhti, présidente de l'Association Femmes Ingénieures, a estimé que les quotas « devraient être considérés non comme des privilèges, mais comme des instruments de correction d'un déséquilibre historique. Les femmes qui en bénéficient méritent pleinement leur place - qu'il s'agisse d'intégrer une classe préparatoire ou une école d'ingénieurs. »

On l'a vu, les mesures incitatives ont aujourd'hui atteint leurs limites. Les rapporteures sont donc convaincues de l'intérêt de mettre en oeuvre des mesures plus coercitives en fixant des quotas obligatoires de présence de filles à plusieurs niveaux : classes préparatoires, entrée des grandes écoles d'ingénieur, des écoles normales supérieures (ENS) et des filières scientifiques universitaires sélectives dans les matières les plus désertées par les femmes aujourd'hui.

L'objectif de 30 % de filles dans les CPGE scientifiques d'ici 2030, annoncé dans le plan « Filles et Maths » du ministère de l'éducation nationale en mai 2025, semble raisonnable et propice à assurer une mixité minimale au sein des études scientifiques. Cet objectif pourra être revu à la hausse compte tenu de la féminisation progressive des filières scientifiques.

À la question de savoir si les quotas étaient suffisants, Laura Chaubard a répondu qu'« ils n'entraîneront pas d'effet miracle. Personne n'empêche les femmes de choisir des classes préparatoires. Pour autant, j'en attends qu'elles reçoivent un signal indiquant qu'elles sont attendues et bienvenues dans ces établissements. Par ailleurs, il est essentiel que ces derniers réfléchissent à la manière de les accueillir et de les accompagner dans leur réussite, une fois qu'elles ne seront plus une minorité. Il me semble qu'un effet de seuil avoisine 30 %. Cet objectif paraît donc judicieusement calibré. Par la suite, ces quotas devraient suivre l'évolution de la parité dans les filières scientifiques, du moins je l'espère. Il n'existe aucune raison justifiant la non-atteinte, à terme, d'un ratio d'au moins 40 % de femmes et 40 % d'hommes. »

La délégation est, pour sa part, favorable à une expérimentation des quotas à différentes étapes de la scolarité. De tels quotas pourraient être introduits soit par le biais d'un cadre législatif nouveau, soit à travers une contractualisation des établissements avec le ministère de l'enseignement supérieur sur la base d'objectifs de résultats chiffrés.

(a) Des quotas en CPGE scientifiques

L'instauration de quotas de filles au moment de l'entrée en première année de CPGE scientifiques voire entre la première et la deuxième année doit être envisagée car la déperdition de filles et le phénomène dit du « tuyau percé » se manifestent souvent à cette étape charnière de la sélection.

Comme le soulignait Mélanie Guenais, maîtresse de conférences au laboratoire de Mathématiques d'Orsay, Université Paris-Saclay, et coordinatrice du collectif Maths et sciences, les quotas en classes préparatoires constituent une mesure pertinente, à condition toutefois de bien définir où, pourquoi et comment ils doivent être appliqués car « faute de répondre à ces interrogations, nous risquons de viser à côté de la cible. L'objectif prévoyant de parvenir à 30 % de filles en classes préparatoires à l'horizon 2030 mérite une analyse attentive des chiffres : en réalité, cette proportion est déjà atteinte. Dès lors, que signifie cette donnée ? Elle s'applique à chaque classe. Or, des variations importantes existent. De quelles années parle-t-on ? De la première ou de la deuxième année ? »

Poursuivant, Mélanie Guenais a insisté devant la délégation179(*) sur cette étape charnière entre la première et la deuxième année de CPGE : « je veux insister sur la deuxième année de prépa, où les quotas deviennent intéressants. En effet, les filles y arrivent en première année souvent avec de meilleurs dossiers. Pourtant elles sont sous-représentées dans les classes étoilées, les meilleures filières. Étrangement, elles passent des premières places au fond de la classe, ce qui révèle clairement des biais dans les critères de sélection, surtout de la part des enseignants en mathématiques, qui restent décisionnaires. »

Par ailleurs, comme on l'a vu précédemment, la plupart des classes préparatoires scientifiques affichent un taux de féminisation de l'ordre 25 %. Les cas les plus problématiques se trouvent dans les nouvelles classes préparatoires mathématiques-informatique, où l'absence quasi-totale de filles est flagrante.

La mise en oeuvre de quotas dans les classes préparatoires exigera donc, en amont, une analyse fine des besoins précis de féminisation dans les différentes catégories de CPGE.

(b) Des quotas aux concours d'entrée dans les grandes écoles et au sein des filières universitaires les plus sélectives et les moins féminisées

Les rapporteures sont également favorables à la mise en oeuvre, au moins à titre expérimental, de quotas :

- au moment des concours d'entrée dans les grandes écoles scientifiques (écoles d'ingénieurs ou écoles normales supérieures) en ayant recours à un éventuel système de points de bonification au concours ou de places exclusivement réservées aux filles ;

- au moment de la candidature au sein des filières scientifiques universitaires les plus sélectives et les moins féminisées.

Ainsi que le rappelait Georgia Thebault, chercheuse post-doctorante en économie de l'éducation à l'Université Paris-Dauphine et représentante de la chaire « Femmes et science »180(*), « plusieurs leviers peuvent être activés afin de remédier à la sous-représentation des femmes, y compris à des étapes avancées de leur parcours scolaire. (...) l'introduction de quotas peut reconfigurer les intentions et les stratégies de dépôt de candidatures. Bien que d'autres travaux mettent en lumière que la ségrégation constatée dans les filières scientifiques trouve en grande partie son origine dans les voeux et orientations exprimés dès les plateformes de préinscription, l'instauration de quotas pourrait, en retour, agir sur ces comportements initiaux, en rééquilibrant les dynamiques d'autosélection. »

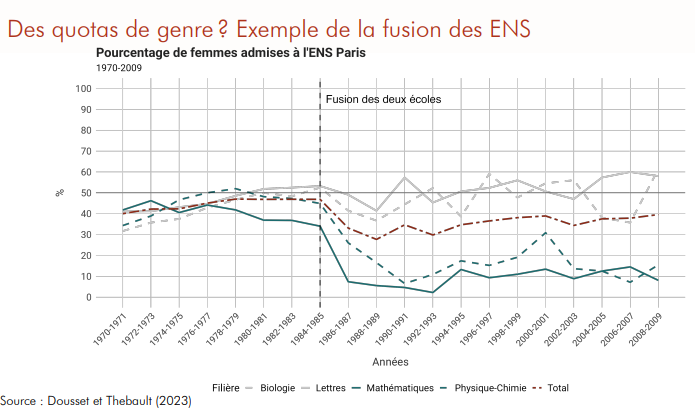

Un exemple historique de « quotas de genre », cité à plusieurs reprises au cours des travaux de la délégation, permet d'éclairer le débat sur la pertinence de la mise en place de quotas à l'entrée des grandes écoles scientifiques.

En effet, pendant plus d'un siècle, deux écoles normales supérieures (ENS) distinctes accueillaient d'un côté les filles (rue de Sèvres et Fontenay-aux-Roses), de l'autre les garçons (rue d'Ulm et Fontenay-Saint-Cloud), chacune disposant d'un nombre de places défini, ce qui, pour reprendre les mots de Laura Chaubard, ressemblait « étrangement à un quota ».

En 1986, cette distinction a pris fin et la fusion des ENS a été opérée afin, à l'époque, comme le rappelait Emmanuel Trizac, président de l'ENS Lyon181(*), « d'éviter les risques de stigmate, de naturalisation et d'essentialisation ».

La fusion des ENS en 1986 :

la fin d'un système de quotas de

facto qui a abouti à un effondrement

du recrutement

féminin dans les filières scientifiques des ENS

Jusqu'en 1986, deux ENS coexistaient : l'une pour les garçons (Ulm), l'autre pour les jeunes femmes (Sèvres).

Le fonctionnement de ces écoles s'apparentait, de fait, à un système de quotas : les élèves suivaient des cours mixtes en classes préparatoires, passaient des épreuves identiques au concours, parfois évalués par les mêmes jurys, et intégraient ensuite l'école, où ils partageaient de nombreux cours universitaires, à l'exception de certaines filières.

De 1970 à 1985, les statistiques témoignent d'une répartition relativement équilibrée. En moyenne, les filles représentent près de 50 % des admis, avec de légères variations selon les filières (mathématiques, physique-chimie, biologie, lettres).

Cependant, l'introduction du concours mixte en 1986 a produit des effets à la fois immédiats et pérennes.

En mathématiques, la proportion de femmes admises a subi une chute brutale, passant d'environ un tiers à 9 %, jusqu'à atteindre un seuil nul (0 %) en 1993. Une dynamique analogue s'observe en physique. En revanche, la représentation des femmes dans les disciplines littéraires et biologiques demeure stable autour de 50 %.

Le taux global de féminisation de l'établissement s'est considérablement réduit.

Cette chute s'explique tout d'abord par un effet mécanique, lié aux résultats : en moyenne, sur l'ensemble de la période considérée, les candidates obtenaient des notes légèrement inférieures à celles des candidats à l'écrit, notamment en mathématiques. Toutefois, cet écart ne permet d'expliquer qu'environ 50 % de la baisse constatée.

Le deuxième facteur relève des dynamiques comportementales. En effet, l'analyse des données révèle que les jeunes femmes se sont progressivement détournées du concours de l'ENS, avec une baisse marquée des candidatures féminines. Cet effet, loin de concerner indistinctement l'ensemble des classes préparatoires, s'est concentré dans les établissements les plus prestigieux, tels que le lycée Louis-le-Grand.

Même parmi les meilleures élèves, la propension à postuler au concours de l'ENS a significativement reculé. Cette dynamique a accru les écarts de probabilités d'accès à une carrière scientifique, universitaire et professorale pour les candidates affectées.

Source : Georgia Thebault, chercheuse post-doctorante en économie de l'éducation à l'Université Paris-Dauphine182(*)

À la lumière de cet exemple historique, il apparaît donc que l'instauration de quotas de genre au concours des grandes écoles scientifiques pourrait permettre d'impulser une nouvelle dynamique de recrutement féminin dans les filières scientifiques.

Pour reprendre les propos de Laura Chaubard, « à chaque étape de cette chaîne, nous devons affirmer notre volonté d'encourager les femmes à s'engager dans des études scientifiques, y compris pour les concours. L'instauration de telles mesures ne constituera pas un cadeau fait aux jeunes femmes qui en bénéficieront. Cependant, je suis fermement convaincue que cette initiative représente un cadeau pour les générations futures, en favorisant progressivement l'instauration de la parité dans les études scientifiques. »

Certaines expérimentations récentes ont déjà eu lieu, c'est le cas par exemple de celle conduite par l'EPF, une école d'ingénieurs membre du concours Avenir, qui a lancé l'initiative intitulée ParityLab, dont Denis Bertrand s'était fait l'écho lors de sa participation aux travaux de la délégation183(*) : « grâce à ses statuts spécifiques, cette école a pu mettre un concours distinct, exclusivement réservé aux jeunes filles, en parallèle de la voie d'admission classique. Les candidates peuvent ainsi choisir entre la voie mixte, qui demeure largement majoritaire, ou cette nouvelle voie spécifique. Nous suivons cette initiative avec beaucoup d'attention, car elle pourrait constituer une piste de transformation significative. (...) je tiens à souligner l'intérêt suscité par l'expérience qu'il a présentée. Bien qu'elle reste modeste à ce jour - une cinquantaine de places ouvertes aux filles via un concours dédié - elle représente une initiative prometteuse. »

Concernant la mise en place de quotas et leur utilité, Heïdi Sevestre, glaciologue, membre du programme de surveillance et d'évaluation de l'Arctique, a d'ailleurs fait état, lors de sa participation aux travaux de la délégation184(*), des pratiques en la matière à l'université du Svalbard en Norvège : « ici, des quotas sont appliqués à tous les niveaux : pour les étudiants, les doctorants, les post-doctorants, et pour tous les postes universitaires. Grâce à ce système, nous avons atteint une véritable égalité. Certains cursus rencontrent plus de difficultés que d'autres, mais dans l'ensemble, la parité est respectée à tous les échelons de l'université. »

La délégation estime que la France gagnerait ainsi à s'inspirer des bonnes pratiques mises en oeuvre par la Norvège qui semblent avoir fait leurs preuves.

En tout état de cause, la mise en place de quotas nécessite, dans le domaine des études scientifiques supérieures comme dans tout autre domaine, d'être accompagnée d'une communication pédagogique permettant de rendre cette mesure légitime et lisible.

(c) Une nécessaire communication autour de la mise en place de quotas de genre

Pour garantir l'efficacité de mesures de quotas, il convient de se doter des moyens nécessaires à leur réussite, notamment d'une large communication sur leur existence et leur légitimité.

Ainsi que le rappelait Elyes Jouini, professeur des universités en économie et mathématiques, titulaire de la chaire Unesco « Femmes et science » à l'Université Paris-Dauphine, devant la délégation185(*), « cette démarche doit s'accompagner, en premier lieu, d'une information précise et complète délivrée en amont aux jeunes filles comme aux jeunes garçons, portant sur les perspectives professionnelles, les niveaux de rémunération et les éventuelles contraintes propres aux filières concernées. Il s'agirait également d'identifier activement les meilleures candidates, de les accompagner et de les inciter à rejoindre ces voies. »

De même, Sophie Pochic, directrice de recherche au CNRS et membre du Centre Maurice Halbwachs (ENS-EHESS), au cours de la même table ronde, a insisté sur le fait que « la mise en oeuvre de quotas doit impérativement s'accompagner d'une communication rigoureuse et de campagnes d'information, notamment sur les atouts méconnus, comme le caractère quasi gratuit des classes préparatoires pour les familles issues de milieux populaires ».

L'application stricte de quotas sans accompagnement peut en effet exposer au risque de stigmatisation, les jeunes femmes pouvant être perçues comme des « femmes quotas » et considérées comme illégitimes.

Toutefois, ces dispositifs ne sauraient produire leurs effets sans un vivier suffisamment fourni. Il est donc indispensable d'agir en amont, de manière volontariste, pour le constituer.

(2) D'autres formes possibles de dispositifs incitatifs

D'autres mesures incitatives sont également envisageables pour aider à constituer ce vivier permettant de rendre pleinement opérante une politique de quotas.

Comme le rappelait devant la délégation186(*) Cécile Jolly, économiste, cheffe de projet au Haut-Commissariat à la stratégie et au plan, co-autrice du rapport Lutter contre les stéréotypes filles-garçons187(*) publié en mai 2025, « la question du vivier constitue un enjeu déterminant. Les employeurs peuvent faire valoir l'absence de candidatures féminines ; or, sans politiques proactives en faveur de la constitution de ces viviers, les déséquilibres constatés perdureront. Ce cercle est, par nature, autorenforçant et appelle donc une action volontariste. »

Dès lors, le Haut-Commissariat à la stratégie et au plan formule plusieurs recommandations dans son rapport que la délégation estime nécessaire d'explorer, parmi lesquelles des dispositifs incitatifs tels que des bonus sur les plateformes Affelnet et Parcoursup, au bénéfice des filles comme des garçons qui s'orienteraient dans des spécialités et des filières où leur sexe est minoritaire.

Dans les filières où les filles sont les plus minoritaires, comme dans celles du numérique, de l'informatique ou de l'ingénierie, une progression de la mixité de 2 % par an est envisagée par le Haut-Commissariat car « il serait irréaliste d'espérer atteindre 40 % de jeunes filles dans les filières du numérique d'ici 2030, alors qu'elles ne représentent actuellement que 7 % des effectifs. À l'appui, nous proposons un système de bonification pour les établissements les plus engagés, afin d'encourager les efforts et d'éviter de pénaliser ceux qui rencontrent déjà des difficultés à cet égard. »

|

Recommandation n° 13 : Expérimenter des quotas de filles dans l'enseignement supérieur scientifique à différents degrés et niveaux de la scolarité. |

b) Mettre en place des dispositifs d'accueil favorables aux filles qui décident de s'engager dans ces cursus académiques

Outre la mise en oeuvre d'une politique volontariste de quotas de genre en classes préparatoires et à l'entrée des grandes écoles, la délégation estime nécessaire de proposer un ensemble de mesures favorables à l'accueil des filles dans ces filières, en s'inspirant notamment de bonnes pratiques déjà en place dans certaines écoles et des recommandations formulées au cours des travaux de la délégation par ses nombreux interlocuteurs.

Parmi ces mesures, la délégation recommande notamment :

- la création de bourses spécifiquement dédiées à soutenir les jeunes filles dans leur parcours scientifique.

Ce type de bourse existe déjà au sein de certaines écoles.

C'est le cas de Centrale-Supélec qui a mis en place un système de bourses et d'allocations spécifiques, particulièrement destiné aux femmes issues de milieux défavorisés. Ces bourses, dites Sébastienne Guyot, équivalent à 8 000 euros par an pendant trois ans, et sont financées par des entreprises.

C'est le cas également de l'ENS Paris-Saclay, dont la bourse « Femmes en sciences » instaurée il y a plusieurs années a été présentée à la délégation par sa présidente, Nathalie Carrasco, lors d'une table ronde réunissant une dizaine d'universitaires, chercheuses et ingénieures188(*) mais aussi de l'ENS de Lyon qui a créé, à compter de la rentrée universitaire 2025-2026, des bourses Cécile DeWitt-Morette, du nom d'une des plus grandes mathématiciennes du XXe siècle. Ces bourses visent toutes les femmes en mathématiques et informatique admises à l'ENS de Lyon - sans aucune exception, mais sur des critères académiques rigoureux et la pertinence du projet individuel. Une bourse de 12 000 euros par an est attribuée, pendant les quatre années de formation, soit un total de 48 000 euros.

Ce soutien substantiel est comparable à celui mis en place par les autres ENS et vise à envoyer un signal fort à toute une génération de lycéennes et d'étudiantes.

En outre, s'agissant des bourses sur critères sociaux qui existent déjà dans l'enseignement supérieur, un bonus supplémentaire pourrait être accordé aux filles qui se dirigent vers les filières scientifiques en fonction également de leur origine géographique et notamment de leur éloignement des campus.

- l'augmentation substantielle du nombre de places en internat réservées aux jeunes filles en classes préparatoires notamment et sur les campus des grandes écoles et universités.

Le faible nombre des places en internat aujourd'hui réservées aux filles qui pourraient se destiner à des études en CPGE scientifiques contribue à les dissuader de s'inscrire en classes préparatoires scientifiques.

Ainsi que le formulait Fatima Bakhti189(*), présidente de l'association Femmes ingénieures, « les places en internat sont fondamentales et adressent un message fort aux jeunes filles et à leurs familles, notamment celles qui peuvent être réticentes à voir leurs filles partir loin du domicile. Leur garantir un hébergement adapté, en internat ou en résidence universitaire, contribue à instaurer un climat de confiance. »

Plus encore, Mélanie Guenais, coordinatrice du collectif Maths et sciences, a insisté sur « la nécessité de lutter contre la précarité étudiante, l'isolement et les difficultés liées à la ruralité, notamment en garantissant des places en internat. Il est inacceptable qu'il n'existe pas encore de parité dans leur attribution. Lorsque l'on met en place des quotas sans aborder cette question fondamentale, on passe complètement à côté de la problématique. (...) Les prépas de proximité ne me semblent pas forcément être la solution idéale. En revanche, il est essentiel de garantir leur accueil en toute sécurité, notamment via des internats offrant des conditions financières et d'hébergement fiables. »

En outre, ainsi que le formulait très justement Elyes Jouini, titulaire de la chaire Unesco « Femmes et science » à l'Université Paris-Dauphine, devant la délégation190(*), « l'extension des places d'internat constitue un levier essentiel. Il ne s'agit pas seulement de la question du coût de la vie ; mais également d'un enjeu d'égalité : les internes disposent, dès la sortie des cours, de la possibilité immédiate de travailler, réviser, s'entraîner, alors que celles et ceux qui doivent rentrer chez eux cumulent temps de transport et gestion logistique, ce qui représente une charge supplémentaire non négligeable. Or, aujourd'hui, de nombreux internats restent exclusivement réservés aux garçons, ou bien affichent un déséquilibre flagrant avec un nombre de places bien supérieur pour les garçons. »

La délégation appelle donc à une substantielle amélioration des conditions d'internat des filles en classes préparatoires et dans l'enseignement supérieur ainsi qu'à une nette augmentation des places réservées aux filles dans ces internats. Force est de constater que l'offre reste aujourd'hui très insuffisante. Or, disposer d'une place en internat permet aux étudiantes de bénéficier d'un logement accessible et de pouvoir se consacrer pleinement à leurs études.

- le développement de cursus dans les territoires, permettant aux jeunes de suivre une ou deux années d'études post-bac au plus près de leur lieu de vie. Plusieurs interlocuteurs rencontrés par les rapporteures ont en effet souligné le fait qu'il était plus facile pour les jeunes femmes de quitter leur environnement familial à vingt ans, plutôt que directement à l'issue du lycée.

- le regroupement de filles dans les classes et l'expérimentation d'espaces temporaires et ponctuels de non-mixité

Si la délégation n'est pas favorable au retour de la non-mixité totale, elle estime que des formes de non-mixité temporaires pourraient être expérimentées au cours des cursus académiques, notamment lors de moments charnières des études scientifiques, par exemple en CPGE ou pour des « stages » thématiques d'approfondissement au cours des études.

Devant la délégation, Emmanuel Trizac191(*), président de l'ENS de Lyon, a rappelé que « la non-mixité, en soi, ne garantit pas l'égalité. La mixité non plus. Il serait pertinent de réfléchir à des espaces hybrides, à des formes de non-mixité temporaires. J'ai évoqué plus tôt des stages ponctuels en non-mixité, proposés à des lycéennes. Ils peuvent constituer un outil pertinent et efficace. Ce type d'initiative permet de créer un climat propice à l'épanouissement des filles, leur offrant un environnement où elles se sentent à l'aise, soutenues et valorisées, sans être placées dans une position minoritaire. Il s'agit de créer des espaces protecteurs, qui offrent des conditions de sérénité. Cependant, je ne pense pas que la non-mixité totale soit souhaitable. »

Laura Chaubard, directrice générale de Polytechnique, est allée jusqu'à envisager des classes non-mixtes précisant qu'un « proviseur d'un prestigieux établissement de classes préparatoires envisage de rassembler les jeunes femmes en prépa étoile dans une même classe, afin qu'elles ne soient plus quatre, mais vingt ou vingt-cinq, formant ainsi un noyau de solidarité, de camaraderie et de dialogue. »

S'agissant des actions menées par l'École polytechnique, elle a évoqué la mise en place récemment des stages « coup de boost » pour les classes préparatoires pendant les vacances de la Toussaint, en précisant que « si les femmes sont sous-représentées dans les classes préparatoires scientifiques, il s'avère aussi qu'elles abandonnent plus fréquemment durant les premiers mois. Durant ces stages, nous les emmenons dans les calanques pour une semaine dédiée aux sciences, mais également à des activités visant à renforcer leur confiance en soi et leur capacité à travailler en équipe, les incitant à persévérer dans cette voie. »

Sans se prononcer sur ses contours exacts ni plaider pour un retour d'une stricte non-mixité, la délégation est favorable à l'expérimentation d'espaces de non-mixité ponctuels dans le cadre du cursus académique, exclusivement dédiés aux filles, à la fois dans les classes préparatoires mais aussi au sein de certaines filières universitaires scientifiques où la présence des filles demeure faible et qui, on l'a vu, sont souvent caractérisées par des environnements très masculins, très compétitifs, parfois marqués par un climat sexiste pesant, voire par des violences.

|

Recommandation n° 14 : Développer des dispositifs incitatifs et accueillants pour les filles souhaitant s'orienter vers des filières scientifiques sélectives : bourses dédiées, places en internat, espaces temporaires de non-mixité. |

c) Repenser l'organisation des processus de sélection et favoriser la pluridisciplinarité des parcours

Un troisième axe de réflexion développé par la délégation a consisté à s'intéresser aux processus de sélection mis en place dans les filières scientifiques, notamment au sein des voies d'accès les plus sélectives, mais aussi à réfléchir au nécessaire développement de la pluridisciplinarité et de l'hybridation des parcours académiques en créant davantage de passerelles entre filières scientifiques ou non.

(1) Repenser l'organisation des processus de sélection au sein des filières scientifiques

De nombreux interlocuteurs et interlocutrices rencontrés par la délégation ont pointé le caractère parfois inadapté des critères de sélection au sein des filières sélectives ainsi que le format des épreuves de concours souvent défavorable aux jeunes filles.

Ainsi Georgia Thebault, chercheuse post-doctorante en économie de l'éducation à l'Université Paris-Dauphine et représentante de la chaire « Femmes et science » de Paris Dauphine-PSL, a proposé à la délégation192(*) des pistes de réflexion sur les critères de sélection au sein des filières scientifiques, portant sur :

- le choix à opérer entre un modèle valorisant le contrôle continu et celui fondé sur des examens à fort enjeu : « à titre d'exemple, l'expérience espagnole montre que le recentrage des pondérations en faveur des épreuves terminales, au détriment du contrôle continu, a eu pour conséquence une diminution du taux d'admission des jeunes femmes » ;

- le format des épreuves des concours d'accès aux écoles d'ingénieurs notamment : des travaux montrent qu'au regard de leurs résultats scolaires, les filles devraient y être admises en proportion bien plus élevée.

La question des écarts de performance est complexe car, même si ces écarts existent, ils ne peuvent pas toujours expliquer les différents choix d'orientation. Parmi les facteurs déterminants de ces écarts de performance figure l'intériorisation des stéréotypes de genre, et, plus spécifiquement, de leurs conséquences sur les performances scolaires des élèves. À performances scolaires comparables, les filles tendent à sous-estimer leurs compétences, en particulier en mathématiques, et à exprimer davantage d'anxiété vis-à-vis de cette discipline.

Comme souligné par Elyes Jouini, les stéréotypes influencent également les résultats objectifs, par un mécanisme dit de prophétie autoréalisatrice ou de « menace du stéréotype ». Cet effet se manifeste particulièrement dans les contextes compétitifs, qui sont nombreux et structurants dans le système scolaire français.

La littérature expérimentale a mis en évidence que les filles tendent à obtenir de moins bons résultats et à se retirer davantage des situations compétitives lorsque ces dernières sont exacerbées, notamment lorsqu'elles portent sur des tâches typiquement perçues comme masculines. Plus encore, ces effets sont amplifiés dans les environnements mixtes, où la compétition implique simultanément filles et garçons.

Une attention particulière doit être plus spécifiquement portée aux enjeux liés à l'évaluation et à la sélection dans le système éducatif.

Comment évalue-t-on les compétences ? Utilise-t-on des QCM, des questions ouvertes, des épreuves longues, des formats courts ?

La manière même dont sont structurés les exercices et les épreuves peut produire un impact significatif sur les résultats des élèves.

À cet égard, les travaux de la chercheuse italienne Silvia Griselda ont montré qu'en Italie, les filles réussissent moins bien en mathématiques lorsque les évaluations prennent la forme de QCM plutôt que de questions ouvertes. Autrement dit, des choix apparemment techniques et anodins dans la conception des épreuves peuvent induire des effets différenciés et contribuer aux écarts de performance observés.

Dès lors, la question centrale demeure : selon quels critères sélectionne-t-on les élèves, et comment ces critères façonnent-ils l'accès aux filières scientifiques ?

À cet égard, la note précitée de l'Institut des politiques publiques (IPP), publiée en mai 2025, intitulée « Comment expliquer la sous-représentation des femmes dans les écoles d'ingénieurs les plus sélectives ? », conclut que des modalités de préparation des concours fortement compétitives peuvent engendrer des coûts en matière d'équité de genre et que, dès lors, améliorer la représentation des femmes dans les écoles les plus sélectives suppose de repenser l'organisation de ces processus de sélection.

En outre, cette note suggère de mener des recherches complémentaires pour évaluer si ces processus de sélection reflètent réellement les compétences requises pour réussir dans les filières scientifiques les plus exigeantes. En effet, « si la capacité à performer sous pression n'est pas essentielle à la réussite académique et professionnelle, alors le fonctionnement actuel des CPGE scientifiques pourrait être sous-optimal, en écartant de manière injustifiée une partie des talents féminins les plus prometteurs. »

Certaines grandes écoles d'ingénieurs ont commencé à mener cette réflexion sur leurs processus de sélection.

À l'ESTACA, où les femmes ne représentent que 15 % des diplômés, une réflexion est menée sur le concours d'entrée et son caractère réellement égalitaire en fonction du genre. En effet, comme le précisait son directeur général, Denis Bertrand, devant la délégation193(*), « les données montrent que les jeunes filles ont, en moyenne, un dossier scolaire meilleur que celui de leurs homologues masculins : elles se classent autour de la 3 700e place sur près de 10 000 candidats, contre la 4 800e place pour les garçons. Pourtant, lors des épreuves écrites, leurs résultats sont moins bons que ceux des garçons, inversant partiellement cette tendance : elles atteignent en moyenne la 4 000e place, contre la 3 500e pour les garçons. Conscients de cet écart, nous avons lancé, au sein du concours Avenir, un groupe de travail en collaboration avec des experts externes, afin d'étudier les causes de cette disparité et de réfléchir à une évolution du concours vers une plus grande équité entre les sexes. »

Un second axe de réflexion concerne la nature même des épreuves du concours Avenir qui repose en grande partie sur des questionnaires à choix multiples, réalisés dans un temps très limité. Il apparaît que ce format tend à désavantager les filles, malgré un niveau scolaire moyen souvent supérieur à celui de leurs homologues masculins. Cette observation alimente des réflexions autour de la pondération entre les résultats scolaires et les épreuves écrites, ainsi que sur l'introduction éventuelle d'autres modalités d'évaluation.

À Centrale-Supélec, une réflexion est également en cours sur le concours d'entrée à l'école. Dès 2019, une analyse approfondie a été menée afin d'identifier les biais éventuels et les leviers sur lesquels agir pour améliorer la présence féminine, en augmentant par exemple le coefficient du français au concours. En tout état de cause, d'après Romain Soubeyran, directeur général de l'école, « il existe peu de leviers au niveau du concours, tel qu'il est actuellement organisé ».

Par ailleurs, en 2025, l'ENS-PSL a mis en place une formation aux biais et stéréotypes de genre pour sensibiliser les membres des jurys des concours d'entrée qui font passer les épreuves orales du concours, sous l'impulsion notamment de Charlotte Jacquemot194(*), chercheuse au CNRS, directrice du département d'études cognitives de l'ENS-PSL et responsable du programme « Femmes et filles de sciences ». Toutes les écoles normales supérieures sont concernées par ces formations : sur les 500 enseignants-chercheurs, environ 200 ont suivi la formation en 2025.

Compte tenu des résultats de la recherche existante sur le sujet, la délégation estime nécessaire d'encourager ces réflexions sur la nature des épreuves de sélection au sein des filières scientifiques afin de minimiser les risques de contre-performance féminine.

(2) Favoriser la pluridisciplinarité et l'hybridation des parcours de l'enseignement supérieur

La délégation est également persuadée de l'intérêt de favoriser la pluridisciplinarité et l'hybridation des parcours en permettant de multiples passerelles entre les différentes formations post-bac.

Les rapporteures ont été frappées de constater, au cours de leurs travaux, à quel point les jeunes filles, lors du choix de leurs études, favorisent les formations qui mènent à des professions qui, selon elles, ont du sens et présentent un intérêt pour la société. Dès lors qu'elles sont assurées de pouvoir mélanger un certain nombre de matières dans un souci de pluridisciplinarité, elles sont plus enclines à s'orienter vers les filières scientifiques, y compris celles qui dispensent des enseignements de « sciences dures » (maths, physique, informatique).

Ce constat est à l'origine de plusieurs expérimentations menées dans certaines écoles d'ingénieurs ou certaines filières universitaires qui visent à proposer aux étudiantes et étudiants des parcours hybrides, de même que des possibilités de passerelles entre cursus à un moment ou un autre de son parcours académique.

À cet égard, Fatima Bakhti, présidente de l'association Femmes ingénieures, a encouragé, lors de son audition par la délégation195(*), à « développer davantage de passerelles et encourager la pluridisciplinarité. Nous en avions autrefois en terminale. Aujourd'hui, il convient de les renforcer au niveau post-bac. Certaines voies commencent à émerger, comme les combinaisons entre biologie et informatique ou science des données. Ces croisements de compétences ouvrent de nouvelles perspectives et permettent à chacune de trouver le métier qui lui correspond. »

C'est ce qu'a également suggéré Sarah Cohen-Boulakia, professeure des universités au Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences du Numérique (LISN) de l'Université Paris-Saclay, lors de la table ronde organisée à l'ENS Paris-Saclay196(*), en invitant à « briser les codes des disciplines ».

Pour Sylvie Retailleau, ancienne ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche197(*), « il ne s'agit pas d'éliminer toute différenciation entre les parcours, mais de concevoir des passerelles, d'offrir des opportunités plutôt que d'ériger des barrières. L'objectif n'est pas de fermer des portes aux élèves, mais de leur proposer des itinéraires alternatifs qui, même s'ils nécessitent parfois un peu plus de temps, leur permettront d'atteindre leurs objectifs. Cette flexibilité de l'enseignement fait encore défaut en France. D'autres pays, comme ceux d'Europe du Nord ou le Canada, ont su développer une plus grande souplesse dans leurs systèmes éducatifs, en diversifiant les méthodes d'apprentissage et en favorisant des approches pédagogiques plus adaptées aux besoins des élèves. »

Les rapporteures avaient été particulièrement marquées par le témoignage de Marina Kvaskoff, épidémiologiste et chercheuse à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), directrice du groupe de recherche Epigyn sur l'épidémiologie de la santé gynécologique, lors de la table ronde organisée sur les femmes scientifiques aux parcours modèles et inspirants, le 6 mars 2025.

Elle retraçait en effet son parcours académique « en dents de scie » et finalement couronné de succès grâce aux différentes passerelles dont elle avait pu bénéficier.

Extraits du témoignage de Marina

Kvaskoff

Épidémiologiste et chercheuse à l'Institut

national de la santé et de la recherche médicale (Inserm),

directrice du groupe de recherche Epigyn sur l'épidémiologie de

la santé gynécologique, lors de la table ronde organisée

par la délégation sur le thème

« Des femmes

scientifiques aux parcours modèles et

inspirants »

Jeudi 6 mars 2025

« Construire ma confiance en moi dans le domaine scientifique a été un processus long. Dès mon plus jeune âge, j'étais fascinée par la santé et les maladies, mais je ne me sentais pas légitime pour entreprendre des études scientifiques. Mes parents, qui n'avaient pas fait d'études supérieures, ignoraient tout des formations existantes. Je n'avais aucun modèle scientifique autour de moi, mais mon père était convaincu que la science représentait l'avenir et qu'elle me garantirait un emploi.

Au collège, j'étais une élève brillante. Cependant, en classe de seconde, mes parents se sont séparés. J'ai cessé de travailler et ai redoublé cette année. J'ai néanmoins pu intégrer une Première S, puis j'ai obtenu mon baccalauréat au rattrapage. Par la suite, j'ai tenté à deux reprises le concours d'entrée en faculté de pharmacie. Durant ces deux années, je n'ai cessé de douter de mes capacités.

|

Finalement, je n'ai pas réussi à intégrer cette formation. À l'issue de ces tentatives, je me suis retrouvée sans équivalence. À 21 ans, j'ai décidé de reprendre mes études en intégrant une première année de biologie à l'université. Au premier semestre, j'avais 10 de moyenne. Confrontée à ce résultat, je me suis dit que je ne pouvais pas me contenter de cela, que si je voulais poursuivre mes études, je devais impérativement aller plus loin. Ce sentiment d'échec m'a poussée à cesser d'écouter cette voix intérieure qui me freinait et à me consacrer pleinement à mon travail, enfin. J'ai étudié avec assiduité, redoublant d'efforts, et au second semestre, ma moyenne est montée à 15. Finalement, j'ai obtenu une mention Assez bien au DEUG (l'équivalent de la licence 2), ce qui m'a permis de me prouver à moi-même que j'étais capable de réussir et que j'avais trouvé une méthode de travail efficace. J'ai ensuite poursuivi mon cursus en obtenant une mention Bien à la Maîtrise, puis une mention Très bien au Master. Par la suite, j'ai entrepris un double doctorat entre la France et l'Australie, dans le cadre d'une cotutelle internationale, avant d'effectuer mon post-doctorat à Harvard, où j'ai travaillé pendant trois ans et demi. À mon retour en France, j'ai réussi le concours de l'INSERM dès ma première tentative et j'ai obtenu un poste de chercheuse en 2016. Aujourd'hui, à près de 45 ans, forte de 20 ans d'expérience en épidémiologie de l'endométriose, je suis en train de créer une équipe de recherche dédiée à l'épidémiologie de la santé gynécologique. Mon objectif est non seulement de poursuivre mes travaux sur l'endométriose, que je connais bien, mais également d'explorer d'autres problématiques majeures en santé gynécologique, notamment les fibromes utérins et le syndrome des ovaires polykystiques, des pathologies non malignes encore trop méconnues. Si, il y a vingt ans, alors que je préparais ma thèse et manquais cruellement de confiance en moi, on m'avait dit que j'atteindrais ce niveau de reconnaissance et que je possédais un tel potentiel, je ne l'aurais jamais cru. Pourtant, en être consciente à l'époque m'aurait sans doute permis d'affronter mon parcours avec davantage de sérénité et moins d'appréhension quant à l'avenir. |

Source : Travaux de la délégation - Table ronde du 6 mars 2025

En France, certaines écoles d'ingénieurs ont identifié cette problématique de l'hybridation des parcours et l'ont reliée à l'enjeu de féminisation de leur recrutement.

Ainsi, Joël Cuny, directeur général de l'ESTP, a présenté devant la délégation198(*) les formations hybrides proposées par l'école en se disant « fermement convaincu que l'hybridation des formations, plutôt que la spécialisation précoce, constitue une réponse pertinente. À 18 ans, il me semble prématuré de forcer un choix. Si la classe préparatoire impose une certaine orientation, celle-ci reste néanmoins très spécialisée (MP, PC, PSI, etc.). L'ouverture à des études scientifiques plus générales apparaît donc comme une voie d'égal accès aux diverses disciplines, offrant une véritable opportunité d'orientation future ».

Ainsi, depuis 2002, l'ESTP a mis en place des parcours alliant à la fois l'architecture et l'ingénierie, des parcours dits « architecte-ingénieur » et « ingénieur-architecte ». Ces parcours sont particulièrement intéressants, car ils favorisent une parité, voire une proportion de 60 % d'étudiantes pour 40 % d'étudiants.

Concernant cette politique favorisant la pluridisciplinarité des formations, Joël Cuny a souligné que « cette hybridation est une approche fondamentale pour atteindre une véritable mixité. (...) il est impératif de fusionner les domaines de l'ingénierie et de l'architecture, mais il subsiste des difficultés pour faire reconnaître ces diplômes. Il nous a fallu surmonter de nombreux obstacles pour faire reconnaître ces parcours, qui relèvent de deux ministères distincts. Nous sommes persuadés que c'est une manière efficace d'attirer davantage d'étudiantes. »

L'école envisage également, pour attirer davantage d'étudiantes, d'autres évolutions, telles que l'ouverture de la construction et du bâtiment aux domaines du génie civil et du génie écologique.

De même, à Centrale-Supélec, le directeur général, Romain Soubeyran, a insisté sur la nécessité de proposer des cursus plus attractifs pour attirer davantage de femmes. Il a souligné le fait que « certaines disciplines en ingénierie sont très genrées. Par exemple, dans le domaine de l'agronomie, les femmes représentent 65 à 70 % des effectifs. Le secteur du BTP semble également relativement attractif pour elles. En revanche, nous nous positionnons sur des sciences de l'ingénieur plus classiques et traditionnelles, telles que la mécanique, l'électronique, et l'informatique. Les domaines numériques, en particulier, sont plutôt perçus comme répulsifs pour les femmes. »

Dès lors, afin d'attirer davantage de femmes, Centrale-Supélec a développé une politique de double diplôme avec Chimie ParisTech, des écoles d'agronomie et Sciences Po.

Pour reprendre les mots de Geogia Thebault, chercheuse post-doctorante en économie de l'éducation à l'Université Paris-Dauphine et représentante de la chaire « Femmes et science » de Paris Dauphine-PSL, les passerelles dans l'enseignement supérieur apparaissent comme une piste essentielle, non seulement pour réduire les inégalités de genre, mais aussi pour agir sur les inégalités socio-économiques.

|

Recommandation n° 15 : Repenser les processus de sélection au sein des filières scientifiques, en adaptant les épreuves des concours d'entrée aux grandes écoles, et favoriser l'hybridation des parcours et les passerelles entre formations. |

2. Renforcer la lutte contre le sexisme et les VSS dans l'enseignement supérieur

La délégation l'a déjà longuement évoqué supra, renforcer la lutte contre le sexisme et les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur, et plus particulièrement dans les cursus scientifiques, est un prérequis indispensable à une plus grande mixité voire une parité dans les études scientifiques, y compris au sein des filières les plus sélectives.

Si le cadre législatif et règlementaire existe déjà, il convient d'une part d'en assurer l'application uniforme et volontaire au sein de l'ensemble des filières et niveaux concernés, d'autre part de permettre une diffusion à large échelle de toutes les bonnes pratiques aujourd'hui recensées, que ce soit dans les lycées qui accueillent des CPGE scientifiques, dans les écoles d'ingénieurs ou dans les universités.

Au cours de ses travaux, la délégation a constaté que la mise en oeuvre des politiques de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et de celles pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et les moyens qui y sont dédiés, étaient encore étroitement dépendantes des initiatives prises par la gouvernance des écoles et universités.

Pour reprendre les mots de Jérôme Courduriès, professeur des universités en anthropologie, chargé de mission Égalité de genre et de lutte contre les VSS à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, « les moyens alloués à la prévention et à la lutte contre les VSS ou à l'égalité entre les femmes et les hommes sont étroitement dépendants de la bonne volonté des présidents. Tout dépend donc beaucoup de la gouvernance et cela peut changer dans le temps. Nonobstant l'autonomie des universités, il nous faut réfléchir à des règles pour obliger les établissements à consacrer un certain niveau de moyens à la prise en charge de ces questions. »

À cet égard, la délégation recommande notamment :

- l'obligation pour l'ensemble des établissements de l'enseignement supérieur, sous peine de sanctions, de se doter d'un plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, avec la mise en oeuvre de mesures concrètes incluant la désignation de référents « VSS », formés et indépendants, de cellules d'écoute et de signalement, l'organisation d'enquêtes annuelles auprès des étudiants sur la prévalence de ces violences, l'identification des situations propices aux VSS ;

- un renforcement de la collecte de données fiables et représentatives sur les VSS au sein de l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur ;

- une véritable « professionnalisation » des référents égalité dans les écoles et universités qui leur permettrait de bénéficier d'une réelle légitimité institutionnelle au sein de leurs établissements et de pouvoir faire reconnaître, sur le plan professionnel, le temps consacré à cet engagement alors que ces activités relèvent trop souvent du bénévolat ;

- une généralisation des démarches de « labellisation » égalité professionnelle dans les établissements (lycées proposant des CPGE, universités et écoles d'enseignement supérieur) en lien avec AFNOR Certification notamment ;

- une sensibilisation et formation obligatoires sur les biais et stéréotypes de genre pour tous les membres des jurys des concours d'entrée aux grandes écoles scientifiques et ceux des comités de sélection chargés de recruter les enseignants-chercheurs à l'université ;

- une formation obligatoire sur les VSS pour tous les chercheurs qui souhaitent être habilités à diriger des recherches ;

- l'obligation des directeurs et directrices de thèse et des encadrants et encadrantes de recherche de se former sur les risques inhérents aux enquêtes de terrain.

Comme le soulignait très justement, devant la délégation199(*), Rhita-Maria Ouazzani, astronome-adjointe au Laboratoire d'Instrumentation et de Recherche en Astrophysique (LIRA) de l'Observatoire de Paris, membre de la Cellule d'écoute et de veille PSL, coordinatrice de la commission Femmes et Astronomie de la Société Française d'Astronomie et d'Astrophysique (SF2A), « nous devons cesser de séparer les politiques d'égalité et les politiques de lutte contre les VSS. Il ne suffit pas d'encourager les jeunes femmes à faire des sciences ; il faut qu'elles puissent y rester et y évoluer en sécurité. Nous ne pouvons pas, en conscience, les envoyer dans un système qui ne les protège pas. »

|

Recommandation n° 16 : Rendre obligatoire, dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur scientifique, la mise en oeuvre d'un plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles ainsi que les formations du personnel académique sur ces questions. |

* 174 Audition du 12 juin 2025.

* 175 Audition du 5 juin 2025.

* 176 Audition du 12 juin 2025.

* 177 Table ronde du 13 février 2025.

* 178 Table ronde du 10 avril 2025.

* 179 Table ronde du 15 mai 2025.

* 180 Audition du 29 avril 2025.

* 181 Audition du 10 avril 2025.

* 182 Audition du 29 avril 2025.

* 183 Table ronde du 10 avril 2025.

* 184 Table ronde du 6 mars

* 185 Audition du 29 avril 2025.

* 186 Table ronde du 26 juin 2025.

* 187 Ref rapport

* 188 Déplacement de la délégation sur le plateau de Saclay le 22 mai 2025.

* 189 Table ronde du 15 mai 2025.

* 190 Table ronde du 29 avril 2025.

* 191 Table ronde du 10 avril 2025.

* 192 Table ronde du 29 avril 2025.

* 193 Table ronde du 10 avril 2025.

* 194 Audition du 13 avril 2025.

* 195 Table ronde du 15 mai 2025.

* 196 Déplacement de la délégation à Saclay le 22 mai 2025.

* 197 Audition du 27 mars 2025.

* 198 Table ronde du 10 avril 2025.

* 199 Table ronde du 27 mai 2025.