- L'ESSENTIEL

- LISTE DES RECOMMANDATIONS

DE LA MISSION D'INFORMATION

- AVANT-PROPOS

- I. LA LOI MOLAC : UN TEXTE LÉGISLATIF

ATTENDU FACE À LA MENACE D'EXTINCTION DE NOMBREUSES LANGUES

RÉGIONALES

- A. LE LONG CHEMIN DE LA RECONNAISSANCE DES LANGUES

RÉGIONALES PAR L'ÉDUCATION NATIONALE

- B. UNE INSCRIPTION DES LANGUES RÉGIONALES

DANS LA CONSTITUTION EN 2008 SANS EFFETS MAJEURS SUR LA DÉFENSE DES

LANGUES RÉGIONALES

- C. LA LOI MOLAC : UNE LOI AMBITIEUSE POUR

PROTÉGER ET PROMOUVOIR LES LANGUES RÉGIONALES

- D. UNE CENSURE PARTIELLE DU TEXTE ENTRAÎNANT

DES INQUIÉTUDES ET MÉCONTENTEMENTS DANS LES TERRITOIRES

- A. LE LONG CHEMIN DE LA RECONNAISSANCE DES LANGUES

RÉGIONALES PAR L'ÉDUCATION NATIONALE

- II. QUATRE ANS APRÈS LA LOI MOLAC : UNE

APPLICATION DÉCEVANTE ET DE NOMBREUX POINTS DE BLOCAGE

- A. UNE PROGRESSION DES EFFECTIFS SCOLAIRES MAIS

INSUFFISANTE POUR SAUVER LES LANGUES RÉGIONALES À MOYEN

TERME

- 1. Une progression des effectifs dans le premier

degré, avec d'importantes disparités entre les langues

régionales

- 2. Un effort toutefois insuffisant au regard de la

perte de vitesse des langues régionales et inégal selon les

territoires

- 3. L'abandon de l'apprentissage des langues

régionales au collège et au lycée

- 1. Une progression des effectifs dans le premier

degré, avec d'importantes disparités entre les langues

régionales

- B. DES DIFFICULTÉS QUI PERDURENT DANS

L'APPLICATION DU FORFAIT SCOLAIRE

- C. UN SENTIMENT D'INSATISFACTION DES ACTEURS DE

PROMOTION DES LANGUES RÉGIONALES QUANT À LA SIGNATURE ET MISE EN

oeUVRE DES CONVENTIONS

- A. UNE PROGRESSION DES EFFECTIFS SCOLAIRES MAIS

INSUFFISANTE POUR SAUVER LES LANGUES RÉGIONALES À MOYEN

TERME

- III. AU-DELÀ DES ANNONCES POLITIQUES :

L'URGENCE DE SE DONNER LES MOYENS CONCRETS D'UNE PRÉSERVATION ET D'UNE

TRANSMISSION DES LANGUES RÉGIONALES

- A. DÉFINIR UNE POLITIQUE NATIONALE EN FAVEUR

DES LANGUES RÉGIONALES

- B. DÉVELOPPER MASSIVEMENT L'ENSEIGNEMENT DES

LANGUES RÉGIONALES À L'ÉCOLE PUBLIQUE

- C. SÉCURISER FINANCIÈREMENT

L'ENSEIGNEMENT IMMERSIF PRIVÉ

- D. RENFORCER LES MOYENS HUMAINS

- 1. La nécessité d'utiliser davantage

les ressources dormantes de l'éducation nationale

- 2. La réforme de la formation

initiale : un virage à ne pas manquer

- 3. Le nombre de places ouvertes aux concours

dédiés : un enjeu de valorisation des langues

régionales

- 4. Renforcer et relancer l'apprentissage des

langues régionales dans la formation continue

- 5. Un accompagnement renforcé des

enseignants

- 1. La nécessité d'utiliser davantage

les ressources dormantes de l'éducation nationale

- E. MIEUX VALORISER LES LANGUES RÉGIONALES

DANS LE CURSUS SCOLAIRE

- F. FAIRE VIVRE LES LANGUES RÉGIONALES EN

DEHORS DE L'ÉCOLE

- A. DÉFINIR UNE POLITIQUE NATIONALE EN FAVEUR

DES LANGUES RÉGIONALES

- I. LA LOI MOLAC : UN TEXTE LÉGISLATIF

ATTENDU FACE À LA MENACE D'EXTINCTION DE NOMBREUSES LANGUES

RÉGIONALES

- EXAMEN EN COMMISSION

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES ET DES

CONTRIBUTIONS ÉCRITES

- LISTE DES DÉPLACEMENTS

N° 31

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 octobre 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission de la culture, de

l'éducation, de la communication

et du sport (1) par la mission

d'information sur la mise en oeuvre

de la loi du 21 mai 2021 relative

à la protection

patrimoniale

des

langues régionales,

dite loi Molac,

Par M. Max BRISSON et Mme Karine DANIEL,

Sénateur et Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : M. Laurent Lafon, président ; MM. Jérémy Bacchi, Max Brisson, Yan Chantrel, Mme Laure Darcos, MM. Bernard Fialaire, Jacques Grosperrin, Mmes Monique de Marco, Marie-Pierre Monier, M. Michel Savin, vice-présidents ; Mmes Colombe Brossel, Else Joseph, M. Pierre-Antoine Levi, Mme Anne Ventalon, secrétaires ; Mmes Marie-Jeanne Bellamy, Catherine Belrhiti, Annick Billon, Alexandra Borchio Fontimp, M. Christian Bruyen, Mmes Samantha Cazebonne, Mireille Conte Jaubert, Evelyne Corbière Naminzo, Karine Daniel, Sabine Drexler, M. Aymeric Durox, Mmes Agnès Evren, Laurence Garnier, Béatrice Gosselin, MM. Jean Hingray, Claude Kern, Mikaele Kulimoetoke, Mme Sonia de La Provôté, MM. Ahmed Laouedj, Michel Laugier, Jean-Jacques Lozach, Mmes Pauline Martin, Paulette Matray, Catherine Morin-Desailly, M. Georges Naturel, Mme Mathilde Ollivier, MM. Pierre Ouzoulias, François Patriat, Jean-Gérard Paumier, Stéphane Piednoir, Mme Sylvie Robert, MM. David Ros, Pierre-Jean Verzelen, Cédric Vial, Adel Ziane.

L'ESSENTIEL

Plus de 70 langues régionales sont encore parlées en France. La Constitution reconnaît à son article 75-1 leur appartenance « au patrimoine de la France ». Leur utilisation et leur visibilité se sont toutefois progressivement estompées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sans sursaut politique et sociétal fort, ces langues seront quasiment éteintes d'ici une à deux générations.

La loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, dite « loi Molac », vise à apporter des solutions concrètes à ce déclin des langues à travers trois axes : renforcer leur enseignement, sécuriser leur usage dans l'espace public et reconnaitre leur valeur patrimoniale. Adopté dans un large consensus, ce texte a fait naître de grands espoirs et attentes parmi les défenseurs des langues régionales, mais aussi beaucoup d'incompréhension et de la colère à la suite de la censure par le Conseil constitutionnel de deux de ses articles, dont celui relatif à l'enseignement immersif.

Quatre ans après l'adoption de ce texte, la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a souhaité évaluer son application. Parce que la transmission familiale a quasiment disparu et que l'avenir de ces langues dépend désormais de l'école, les rapporteurs ont concentré leurs travaux sur les dispositions relatives à l'enseignement.

Malgré des avancées en termes de reconnaissance, le nombre de locuteurs continue de s'effondrer. Aussi, la commission a adopté 23 recommandations visant les objectifs suivants : renforcer leur enseignement, mieux valoriser ces langues tout au long du parcours scolaire et former davantage d'enseignants capables de les transmettre.

I. UNE LOI DE PROMOTION DES LANGUES RÉGIONALES ATTENDUE DEPUIS LONGTEMPS

A. LA LOI MOLAC : PREMIÈRE LOI DE PROMOTION DES LANGUES RÉGIONALES

À bien des égards, la loi Molac représente la première loi de promotion des langues régionales. En effet, la loi Deixone de 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux est davantage un texte de tolérance de ceux-ci que de valorisation. Quant à la réforme constitutionnelle de 2008 qui a inséré dans la Constitution un article 75-1 disposant que « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France », elle n'a pas eu d'effets concrets majeurs en faveur de celles-ci.

Aussi, la loi Molac a suscité auprès des défenseurs de ces langues beaucoup d'attentes et d'espoirs. Outre la sécurisation de leur usage dans l'espace public et un renforcement de leur protection patrimoniale, ce texte constitue la première loi en faveur de leur apprentissage scolaire.

Au regard de la quasi-disparition de la transmission familiale, l'école représente l'avenir des langues régionales. Aussi, les rapporteurs ont centré leurs travaux sur les articles relatifs à l'enseignement.

Ils se sont également concentrés sur les langues de France métropolitaine, la transmission familiale des langues ultramarines étant encore très forte.

La loi Molac prévoit notamment :

· un renforcement de l'enseignement des langues régionales : l'État et des collectivités territoriales deviennent les acteurs de la promotion, de l'enseignement et de la diffusion des langues régionales. En effet, dans le cadre de conventions entre l'État et les collectivités territoriales, leur enseignement peut avoir lieu lors des heures normales de cours.

· Une clarification de la participation financière des communes à la scolarisation de leurs élèves dans des établissements privés d'enseignement bilingue.

· La levée des restrictions pour l'enseignement des langues régionales à Mayotte.

B. UNE CENSURE PARTIELLE DU TEXTE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL FRAGILISANT L'AVENIR DE CES LANGUES ET SOURCE D'INCOMPRÉHENSION DANS LES TERRITOIRES

La censure partielle par le Conseil constitutionnel de deux articles de ce texte, dont celui relatif à l'enseignement immersif a conduit à une incompréhension et de nombreuses manifestations dans les territoires.

Cette décision remet en cause la possibilité du recours à l'enseignement immersif. Elle affaiblit très fortement les réseaux privés d'enseignement immersif (Diwan, Seaska, Bressola, Calandreta, ABCM-Zweitsprachigkeit et Scola corsa), alors même que des contrats d'association lient certains de ces établissements avec l'éducation nationale depuis plus de 30 ans.

En outre l'immersion a prouvé son efficacité pour former des locuteurs de bon niveau sans préjudice de la maîtrise par les élèves du français et des autres savoirs fondamentaux à la fin du primaire.

C. LA CIRCULAIRE DU 14 DÉCEMBRE 2021 : UNE VOIE D'APAISEMENT ET UN CADRE MODERNISÉ POUR LES LANGUES RÉGIONALES

La circulaire du 14 décembre 2021 propose un cadre modernisé à l'enseignement des langues régionales. Elle reconnait l'intérêt éducatif d'un bilinguisme français/langue régionale et appelle à développer les ouvertures de classes bilingues à l'école, au collège et au lycée.

Elle ouvre également une voie de passage pour l'enseignement immersif, renommé « méthode bilingue par enseignement immersif » en assouplissant la manière d'apprécier le respect du principe de parité horaire. Celle-ci peut désormais être calculée à l'échelle des cycles scolaires, les trois premiers cycles scolaires (jusqu'en 6ème) formant un tout.

Elle permet l'enseignement de trois langues régionales supplémentaires (le kibushi, le shimaoré et le flamand occidental) et impose le développement par le CNED d'une offre d'enseignement du basque, du breton, du corse et de l'occitan.

II. QUATRE ANS APRÈS, UN BILAN CONTRASTÉ : LES LANGUES RÉGIONALES TOUJOURS MENACÉES

A. UNE PROGRESSION DES EFFECTIFS SCOLAIRES QUI RESTE INSUFFISANTE AU REGARD DE LA CHUTE DU NOMBRE DE LOCUTEURS

À la rentrée 2023, plus de 107 000 élèves de primaire suivent un enseignement de langue vivante régionale.

De la maternelle au lycée, ce sont 168 000 élèves qui sont concernés.

Les effectifs de primaire sont en progression de 47 % entre 2021 et 2023, soit une augmentation de près de 35 000 élèves. Cette augmentation est d'autant plus remarquable que sur la même période le nombre d'écoliers chute de 172 000 en raison de la déprise démographique.

Le nombre de filières bilingues augmente également légèrement. Les filières immersives à l'école primaire publique, bien que restant pour l'instant relativement confidentielles, se développent.

Cette évolution doit toutefois être nuancée sur trois points :

· Le rythme du développement de l'enseignement est insuffisant pour compenser la diminution du nombre de locuteurs. À titre d'exemple, plus de 60 % des brittophones sont actuellement âgés de plus de 60 ans.

· Les ouvertures de filières bilingues sont décrites comme un parcours du combattant par les acteurs concernés, avec un manque d'information des parents par l'éducation nationale et des règles d'ouverture qui changent d'une année sur l'autre.

· Les données sur les effectifs transmises par le ministère de l'éducation nationale ne font pas la distinction entre les différentes intensités dans l'apprentissage de ces langues, qui peuvent varier de quelques heures par an dans le cadre d'une sensibilisation ou initiation à un volume hebdomadaire plus élevé avec l'enseignement renforcé (3 heures par semaine), la parité horaire voir l'enseignement immersif.

B. UN ABANDON MASSIF DE L'APPRENTISSAGE DES LANGUES RÉGIONALES À L'ENTRÉE DANS LE SECONDAIRE

L'entrée au collège constitue souvent une première rupture dans l'apprentissage des langues régionales qu'accentue ensuite l'entrée au lycée. La réforme du lycée et du baccalauréat, en marginalisant la place des options dans les emplois du temps et leur reconnaissance au baccalauréat, a accéléré la chute des effectifs.

|

ont présenté une LVC langue régionale au baccalauréat |

ont présenté une discipline non linguistique en langue régionale au baccalauréat |

ont conservé une spécialité LLCR-langue régionale en terminale |

C. DES DIFFICULTÉS QUI PERDURENT DANS L'APPLICATION DU FORFAIT SCOLAIRE POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT IMMERSIF

Les modifications apportées aux conditions de versement du forfait scolaire pour les établissements d'enseignement privés n'ont pas permis d'apaiser les tensions. Celles-ci portent sur le principe même de ce versement, sur les conditions permettant aux communes d'en être exonérées ainsi que sur le montant du forfait scolaire.

D. DES ATTENTES DÉÇUES QUANT À LA SIGNATURE ET LA MISE EN oeUVRE DE CONVENTIONS ENTRE L'ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES POUR LA PROMOTION DES LANGUES RÉGIONALES

Quatre ans après le vote de la loi, le bilan des conventions signées entre l'État et les collectivités territoriales pour la promotion des langues régionales est très mitigé. Ces conventions devraient constituer un élément structurant pour l'ensemble des partenaires et permettre de fixer des trajectoires.

Toutefois, la déception est forte pour les promoteurs des langues régionales : des territoires ne sont toujours pas couverts, certaines conventions n'ont pas été renouvelées ou ne sont pas appliquées.

Enfin, la mise en oeuvre de ces conventions bute sur un contexte budgétaire tendu et incertain, ainsi que sur une très forte carence en ressources humaines : trop peu d'enseignants maîtrisent les langues régionales, ce qui freine l'ouverture de nouvelles filières d'enseignement renforcé (3 heures par semaine), bilingues, voire immersives.

III. UNE URGENCE : SE DONNER LES MOYENS CONCRETS DE LA

PRÉSERVATION ET DE LA TRANSMISSION DES LANGUES

RÉGIONALES

Nombreux ont été les ministres à affirmer leur attachement aux langues régionales. Ces propos tenus à la tribune des assemblées doivent se concrétiser dans les politiques publiques.

La commission a défini 5 axes d'actions, qui doivent être mis en oeuvre sans délai, pour contrer le déclin rapide du nombre de locuteurs des langues régionales. Si rien ne change, celles-ci pourraient être définitivement éteintes à court terme.

Axe n° 1 : élaborer au niveau national une politique publique en faveur des langues régionales. La promotion et l'enseignement des langues régionales relèvent aujourd'hui davantage de rapports de force et de négociations bilatérales que d'une politique nationale assumée. Il en résulte d'importantes différences dans leurs prises en compte par les services déconcentrés et un manque d'impulsion au niveau national.

Axe n° 2 : développer une véritable offre d'enseignement en langue régionale à l'école publique. Une politique ambitieuse en faveur des langues régionales implique que leur apprentissage ne soit plus l'apanage de l'école privée. L'école publique doit se donner les moyens de former des locuteurs de bon niveau, à travers le développement de filières bilingues et immersives ainsi que la mise en place d'une continuité des parcours bilingues de la maternelle au lycée.

Axe n° 3 : sécuriser financièrement les réseaux privés associatifs d'enseignement privé. Ces réseaux participent à la sauvegarde des langues régionales et leur action est reconnue par l'État depuis plus de 30 ans.

Axe n° 4 : renforcer les moyens humains. La carence en moyens humains est le principal frein au développement de l'enseignement des langues régionales. Pour y remédier, une triple action est nécessaire : utiliser davantage les ressources dormantes de l'éducation nationale, renforcer la place de ces langues dans la formation initiale et accroitre les efforts dans l'accompagnement des personnels (formation continue, matériel pédagogique).

Axe n° 5 : mieux valoriser les langues régionales tout au long de la scolarité. Une meilleure reconnaissance passe par la possibilité de composer certaines épreuves des examens (brevet, baccalauréat) en langue régionale ainsi que par la mise en place d'une certification du niveau de langue.

LISTE DES RECOMMANDATIONS

DE LA MISSION D'INFORMATION

· Axe n° 1 - Pour une politique publique nationale en faveur des langues régionales

Recommandation n° 1 : Définir une stratégie nationale de l'enseignement et de la promotion des langues régionales afin de garantir une égale impulsion dans l'ensemble des territoires concernés.

Recommandation n° 2 : Prévoir pour chaque langue régionale une convention couvrant l'ensemble du territoire linguistique entre l'État, les collectivités territoriales et lorsqu'il existe l'office public de la langue concernée, et le cas échéant prévoir a minima une déclinaison académique de celle-ci.

Recommandation n° 3 : Réunir régulièrement les comités académiques des langues régionales et renforcer les liens entre ceux-ci et les observatoires des dynamiques rurales, afin de mettre en place à l'échelle territoriale une stratégie pluriannuelle de promotion des langues régionales.

Recommandation n° 4 : Préciser que la reconnaissance des langues régionales comme appartenant au patrimoine de la France (Art. 75-1 de la Constitution) implique de pouvoir former des locuteurs complets dans ces langues, condition indispensable à leur sauvegarde. Il s'agit de sécuriser l'enseignement immersif, méthode pédagogique visant au bilinguisme intégral et à former des locuteurs complets en français et en langue régionale. Une révision de la Constitution pourrait être utile afin de renforcer la reconnaissance des langues régionales dans la loi fondamentale.

Recommandation n° 5 : Assurer le renouvellement des conventions entre l'État et chacun des réseaux d'enseignement immersif.

· Axe n° 2 - Pour le développement d'une véritable offre d'enseignement en langue régionale à l'école publique

Recommandation n° 6 : Développer pour l'ensemble des langues régionales un enseignement bilingue à parité horaire à l'école primaire et offrir la possibilité d'un enseignement immersif dans les cycles 1 et 2 de l'école primaire.

Recommandation n° 7 : Mettre fin à l'érosion des effectifs entre le primaire et le secondaire en assurant la continuité des parcours scolaires.

Recommandation n° 8 : Instaurer, dans les territoires où la demande d'ouverture de filières bilingues émanant des parents est globalement satisfaite, une politique fondée sur l'offre afin de rendre ces filières accessibles au plus grand nombre, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. La scolarisation des enfants dans une filière bilingue resterait soumise à la libre adhésion des parents.

· Axe n° 3 - Pour une sécurisation financière des réseaux associatifs d'enseignement privé immersif

Recommandation n° 9 : Afin d'apaiser les tensions relatives au versement du forfait scolaire dans le cadre d'un enseignement des langues régionales :

- définir dans chaque département, lorsqu'il n'existe pas, un forfait scolaire départemental maternel et élémentaire ;

- clarifier les cas où le versement du forfait scolaire est dû au regard du volume horaire d'enseignement de la culture et langue régionales proposé dans une école de la commune ;

- préciser la procédure de médiation conduite par le préfet ;

- faire assurer par les préfets le mandatement d'office, lorsqu'une commune ne procède pas au paiement des sommes dues malgré l'accord trouvé avec l'établissement scolaire.

· Axe n° 4 - Pour un renforcement des moyens humains

Recommandation n° 10 : Recenser nationalement et dans les départements concernés pour chaque langue régionale les professeurs maîtrisant celle-ci à un niveau suffisant pour l'enseigner (niveau B2 ou C1 du cadre européen commun de référence pour les langues - CECRL) et souhaitant l'enseigner. Faire de même avec ceux disposant d'un niveau inférieur mais volontaires pour être formés afin de l'enseigner.

Recommandation n° 11 : Permettre à des professeurs titulaires du CAPES dans une discipline non linguistique (DNL), de dispenser une partie ou la totalité de leur cours en langue régionale, après vérification de leur niveau de langue et de leur capacité à le faire par un inspecteur pédagogique régional (IA-IPR) - langue régionale afin de faciliter le développement de l'enseignement de DNL en langue régionale au collège.

Recommandation n° 12 : Permettre un amorçage puis un ancrage de l'enseignement d'une langue régionale au sein d'une école :

- par le recours aux postes à profil (POP) impliquant un engagement de trois ans sur le même poste dans les filières bilingues ou immersives ;

- par l'attribution d'une bonification au barème en cas d'engagement du professeur à rester 6 ans soit le double de la durée de l'engagement actuel lié à un POP.

Recommandation n° 13 : Dans le cadre de la réforme de la formation initiale, prévoir :

- parmi les licences de préparation aux concours d'enseignant du premier degré qu'une partie du volume horaire se fasse en langue régionale ;

- en master, qu'au moins 50 % des enseignements soient en langue régionale

pour les lauréats des CRPE spécifiques ;

- la possibilité, tout au long du parcours universitaire, de suivre des cours de langue régionale ainsi que des cours de matière disciplinaire en langue régionale, pour permettre aux futurs professeurs - y compris ceux ne préparant pas le CRPE spécial - d'enseigner en langue régionale.

Recommandation n° 14 : Prévoir systématiquement l'organisation des stages en master dans des classes bilingues ou immersives pour les étudiants lauréats des CRPE spéciaux langue régionale.

Recommandation n° 15 : Afin de favoriser le développement de filières bilingues dans le secondaire et de garantir la qualité des enseignements, élargir la liste des bivalences possibles entre une DNL et une langue régionale.

Recommandation n° 16 : Poursuivre les efforts en matière de formation continue en sécurisant les financements et en communiquant davantage auprès des professeurs sur l'existence de stages intensifs en langue régionale.

Recommandation n° 17 : Développer des matériels pédagogiques adaptés, notamment des documents traduits pour les disciplines non linguistiques.

Recommandation n° 18 : Créer une spécialité « langue régionale » au sein du corps des IA-IPR pour mieux accompagner les professeurs et nommer dans tous les départements concernés par les langues régionales un conseiller pédagogique « langue régionale ».

Recommandation n° 19 : Autoriser l'élargissement des périmètres d'action des IA-IPR et des conseillers pédagogiques « langue régionale », afin que les limites administratives d'une académie n'entravent pas l'accompagnement des professeurs et l'apprentissage linguistique par les élèves dans le territoire voisin partageant la même langue régionale, notamment en cas de vacance de postes.

· Axe n° 5 - Pour une meilleure valorisation des langues régionales tout au long de la scolarité

Recommandation n° 20 : Réaffirmer, à la suite de la réforme du diplôme national du brevet pour la session 2026, la possibilité pour les élèves volontaires de composer certaines épreuves du brevet en langue régionale. Inscrire cette possibilité dans un cadre national pour assurer une équité entre les élèves qui reçoivent un enseignement en langue régionale.

Recommandation n° 21 : Permettre aux élèves volontaires de passer en langue régionale la nouvelle épreuve anticipée de mathématiques du baccalauréat. Élargir cette possibilité aux spécialités ou au grand oral.

Recommandation n° 22 : Procéder dans chaque académie au recensement des correcteurs disposant d'un niveau suffisant en langue régionale.

Recommandation n° 23 : Proposer aux élèves à la fin du primaire, du collège et en classe de terminale une certification en langue régionale visant à évaluer leur niveau au regard du cadre européen commun de référence (A1 à C2) sur le modèle d'Ev@lang au collège pour l'anglais afin que les langues régionales bénéficient du même niveau de reconnaissance que les autres langues vivantes européennes. Inscrire cette certification sur le diplôme national du brevet ou du baccalauréat.

AVANT-PROPOS

Dès la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle, la consolidation de notre République est caractérisée par une volonté farouche d'éradiquer, au nom de l'unité nationale, les particularismes locaux, au premier rang desquels figurent ce que nous appelons aujourd'hui les langues régionales et de les reléguer dans la sphère privée.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de manière variable selon les régions, leur transmission au sein des familles décline progressivement au profit du français, symbole de modernité et d'ascension sociale. Cette rupture, particulièrement forte sur le territoire hexagonal, se manifeste au sein d'une même famille où la langue régionale maternelle est pratiquée avec les enfants nés à la fin des années 50 et non leurs frères et soeurs nés une dizaine d'années plus tard.

La loi Deixonne de 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux reconnaît certes leur existence, mais est davantage un texte de tolérance de ceux-ci à l'école au service des apprentissages fondamentaux que de valorisation.

Face au déclin de ces langues, les militants associatifs puis les élus locaux se mobilisent à partir des années 1970. Les premières classes bilingues publiques et les premières écoles immersives associatives, bientôt fédérées en réseaux et passant sous contrat d'association avec l'État dans les années 1990, apparaissent. La question de la ratification par la France de la charte européenne des langues régionales ou minoritaires en 1999 met sur le devant de la scène sociétale et politique le débat sur la place et la reconnaissance de ces langues, mais aussi alerte sur les dangers qui pèsent sur celles-ci, en raison de la diminution du nombre de locuteurs.

Neuf ans plus tard, les langues régionales sont inscrites dans la Constitution à l'article 75-1 qui dispose qu'« elles appartiennent au patrimoine de la France ».

Toutefois, cette modification du texte fondamental de notre pays reste à l'état de symbole, sans conséquences concrètes.

Constatant cette inertie, notre collègue député Paul Molac, dépose le 30 décembre 2019 sa proposition de loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion. Faisant l'objet d'un large consensus au sein des deux chambres, tout groupe politique confondu, elle est adoptée le 8 avril 2021.

À bien des égards, il s'agit du premier texte concret de promotion des langues régionales. Son adoption fait naître de nombreuses attentes et espoirs - mais aussi des inquiétudes et une certaine colère sur les territoires à la suite de la censure de deux articles par le Conseil constitutionnel dont celui relatif à l'enseignement immersif.

Quatre ans après le vote de cette loi, la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a inscrit dans son programme de contrôle une évaluation transpartisane de ce texte.

Les rapporteurs, dans un souci de précision et d'efficience, ont souhaité centrer leurs travaux sur les articles relatifs à l'enseignement. En effet, alors que, pour beaucoup de langues, la transmission familiale est devenue marginale, le futur des langues régionales passe nécessairement par l'école.

Par ailleurs, ils ont également restreint pour l'essentiel le champ de leur rapport au territoire métropolitain. À cet égard, ils soulignent la spécificité des langues ultramarines sur deux points :

- d'une part, l'usage social de ces langues, tout comme leur utilisation dans un contexte familial sont encore importants ;

- d'autre part le cadre applicable aux territoires d'outre-mer est différent en raison de lois organiques spécifiques.

Les auditions et travaux des rapporteurs mettent en évidence l'urgence de la situation : leurs locuteurs étant très majoritairement âgés de plus de 60 ans - témoins d'une transmission dans un cadre familial aujourd'hui quasiment disparue - la plupart des langues régionales s'éteindront en l'espace d'une génération1(*) si une politique publique ambitieuse n'est pas mise en oeuvre immédiatement.

I. LA LOI MOLAC : UN TEXTE LÉGISLATIF ATTENDU FACE À LA MENACE D'EXTINCTION DE NOMBREUSES LANGUES RÉGIONALES

A. LE LONG CHEMIN DE LA RECONNAISSANCE DES LANGUES RÉGIONALES PAR L'ÉDUCATION NATIONALE

On dénombre plus de 70 langues régionales en France. Si plusieurs d'entre elles font l'objet d'un usage quotidien et d'une transmission familiale dans les territoires d'outre-mer, on constate sur le territoire métropolitain une très forte diminution de leur utilisation.

Il n'existe pas de recensement exhaustif du nombre de locuteurs de langues régionales. Toutefois, les rapporteurs ont pris connaissance d'enquêtes sociologiques d'utilisation et de compréhension de certaines langues régionales, réalisées par les offices publics ou des collectivités territoriales. Le constat est sans appel : la transmission familiale est désormais extrêmement minoritaire et le pourcentage de locuteurs diminue.

Éléments de pratiques de langues régionales

L'enquête sociologique réalisée par la région Bretagne en 2024 montre une baisse du nombre de locuteurs, aussi bien pour le breton (2,7 % des personnes interrogées déclarent le parler très bien ou bien - soit une baisse de 3 points par rapport à 2018) que pour le gallo (3,3 % déclarent le parler très bien ou bien - soit une baisse de 1,8 %). Si pour le gallo, le principal moyen de transmission reste la cellule familiale (68 %) tandis que l'apprentissage est minoritaire (17 %), pour le breton, l'apprentissage par l'enseignement prédomine (78 % avec une progression de 10 points par rapport à 2018) tandis que la transmission familiale baisse de 10 points pour atteindre 16 %. Enfin, 60 % des locuteurs ont plus de 60 ans.

Pour l'alsacien, 36 % des personnes interrogées dans le cadre du sondage réalisé en 2022 par la collectivité européenne d'Alsace2(*) déclarent le parler très bien, 10 % assez bien, 19 % comprendre quelques mots et 34 % ne pas le parler du tout. Surtout, cette enquête montre une baisse de la maîtrise de cette langue chez les jeunes générations. La maîtrise de l'alsacien est de 70 % à partir de 55 ans ; elle n'est plus que de 9 % chez les 18-24 ans. Cette enquête met également en avant la perte de la transmission familiale. Seuls 30 % des personnes déclarant bien ou très bien parler l'alsacien indiquent que leurs enfants parlent très bien cette langue.

Pour le basque, 70 % des personnes interrogées dans le pays basque français 3(*) indiquent ne pas être bascophones, en progression de 6 points par rapport à 2021.

Enfin, pour l'occitan, 7 % des personnes interrogées dans les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine ainsi que dans le Val d'Aran en Espagne4(*) déclarent parler occitan sans difficulté ou suffisamment pour tenir une conversation simple. Cette proportion varie fortement selon les départements. Elle n'est que de 2 % dans les départements fortement urbanisés, mais atteint 22 % pour les territoires plus ruraux.

Alors que la population concernée indique être attachée aux langues régionales5(*), leur renouveau passe nécessairement par un apprentissage scolaire.

Or, l'école sous la Troisième République s'est construite contre les langues régionales. Il est d'ailleurs à noter que la méfiance de la République vis-à-vis de ces langues susceptibles de remettre en cause son unicité reste latent comme en témoignent les discussions au Conseil constitutionnel sur la charte des langues régionales en 1999 - « Qu'est-ce que l'engagement des parties à éliminer toute action ayant pour but de “décourager, de mettre en danger le maintien ou le développement d'une langue régionale ?” Qu'est-ce que cet engagement sinon la négation des principes sur lesquels a été fondée la République ? Faut-il vraiment rappeler le combat des instituteurs de Jules Ferry, ces “hussards noirs de la République”, qui n'ont justement eu de cesse de décourager le maintien ou le développement des langues régionales, pour édifier l'unité du pays ? »6(*) - ou plus récemment le discours du Président de la République à l'Académie française en 2024 : « la langue a été le creuset de l'unité du Pays d'abord de ses textes administratifs, des lois et des jugements prononcés elle a été la fabrique d'une nation qui sinon s'échappait entre ses langues vernaculaires, ses patois, ses différentes langues régionales, qui pour nombre d'entre elles existent encore mais étaient un instrument au fond de division de la Nation »7(*).

La loi du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux, dite loi Deixonne, est le premier texte législatif à reconnaître l'existence des langues régionales et la possibilité de leur utilisation et apprentissage dans un cadre scolaire. Toutefois, il s'agit davantage d'une tolérance de celles-ci que de leur valorisation. Leur apprentissage est certes permis, mais en dehors du temps scolaire normal. Par ailleurs, elles sont perçues comme une ressource pédagogique à disposition des enseignants pour faciliter les apprentissages du français. Ainsi, l'article 2 de cette loi précise que « des instructions pédagogiques seront adressées aux recteurs en vue d'autoriser les maîtres à recourir aux parlers locaux dans les écoles primaires et maternelles chaque fois qu'ils pourront en tirer profit pour leur enseignement, notamment pour l'étude de la langue française ».

D'abord limité au basque, au breton, à l'occitan et au catalan, l'enseignement des langues régionales a progressivement été élargi au corse (1974), au tahitien (1981), ou encore aux langues régionales d'Alsace et langues régionales des pays mosellans.

Une nouvelle étape est franchie avec la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de refondation de l'école de la République. Elle prévoit que l'enseignement des langues régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité, prioritairement dans les régions où elles sont pratiquées, sous forme d'un enseignement facultatif de la langue et de la culture régionale ou d'un enseignement bilingue. Par ailleurs, les activités périscolaires organisées dans les établissements scolaires par les collectivités territoriales peuvent porter sur la connaissance des langues et des cultures régionales.

Enfin, la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance dispose que le projet d'école ou d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations portant sur l'enseignement dans une langue vivante étrangère ou régionale.

Un cadre spécifique pour la Corse et l'Outre-mer

La loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse reconnait une spécificité pour l'apprentissage de la langue corse : en application de l'article L. 312-11-1 du code de l'éducation la langue corse est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires de Corse.

Les langues régionales ultramarines bénéficient également d'une reconnaissance particulière. La loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion donne compétence aux conseils régionaux ultramarins pour définir « les activités éducatives et culturelles complémentaires relatives à la connaissance des langues et des cultures régionales, qui peuvent être organisées dans les établissements scolaires relevant de la compétence de la région ».

La loi n° 2000-1207 d'orientation pour l'Outre-mer du 13 décembre 2000 dispose que « les langues régionales en usage dans les départements d'Outre-mer font partie du patrimoine linguistique de la Nation et bénéficient du renforcement des politiques en faveur des langues régionales afin d'en faciliter l'usage ». Depuis la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015, toutes les langues régionales ultramarines font partie « du patrimoine linguistique de la Nation ».

Les langues kanak en Nouvelle-Calédonie ont un statut particulier. En effet, l'accord de Nouméa du 5 mai 1998 qui a été constitutionnalisé dispose que « les langues kanak sont, avec le français, des langues d'enseignement et de culture en Nouvelle-Calédonie. Leur place dans l'enseignement et les médias doit être accrue et faire l'objet d'une réflexion approfondie ».

Quant aux langues polynésiennes, l'article 57 de la loi organique n° 2004-192 du 2 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose que « la langue tahitienne est un élément fondamental de l'identité culturelle : ciment de cohésion sociale, moyen de communication quotidien, elle est reconnue et doit être préservée, de même que les autres langues polynésiennes, aux côtés de la langue de la République, afin de garantir la diversité culturelle qui fait la richesse de la Polynésie française ».

B. UNE INSCRIPTION DES LANGUES RÉGIONALES DANS LA CONSTITUTION EN 2008 SANS EFFETS MAJEURS SUR LA DÉFENSE DES LANGUES RÉGIONALES

Lors des débats en 2008 sur le projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Vème République, à l'initiative de plusieurs députés, l'Assemblée nationale a introduit dans la Constitution le principe selon lequel « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France »8(*). Il s'agissait de permettre le vote d'une loi sur les langues régionales promise par Christine Albanel, alors ministre de la Culture à l'occasion d'un débat à l'Assemblée nationale le 7 mai 2008. Cette intervention en elle-même était porteuse de promesses : pour la première fois, un gouvernement de la Vème République prenait l'initiative d'organiser un débat sur ce sujet, dans un contexte marqué par la ratification du traité de Lisbonne9(*).

Toutefois, l'inscription des langues régionales dans la Constitution n'a pas modifié le carcan des modalités de leur enseignement. Comme l'a souligné le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC 2011-130 du 20 mai 2011, l'article 75-1 de la Constitution ne constitue ainsi pas un droit ou une liberté opposable à un particulier ou aux collectivités territoriales. En l'espèce, les requérants représentant plusieurs associations de promotion des langues régionales estimaient que les dispositions du code de l'éducation relatives à l'apprentissage des langues régionales ne garantissaient pas une protection efficace et effective de l'enseignement de ces langues.

Le cadre constitutionnel préexistant à la réforme de 2008 reste applicable. Afin de respecter le principe constitutionnel selon lequel la langue de la République est le français (article 2 de la Constitution), l'apprentissage des langues régionales :

· ne peut avoir un caractère obligatoire ni pour les élèves ni pour les enseignants (DC n° 2001-454 du 17 janvier 2002 sur la loi relative à la Corse, DC n° 2004-490 du 12 février 2004 sur la loi portant statut d'autonomie de la Polynésie française). Ce caractère facultatif s'applique même si l'enseignement des langues régionales se fait dans le cadre de l'horaire normal des écoles ;

· et ne doit pas avoir pour objet de soustraire les élèves aux droits et obligations applicables à l'ensemble des usagers des établissements qui assurent le service public de l'enseignement ou sont associés à celuici (DC n° 91-290 du 9 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse) ;

· de plus, l'usage d'une langue autre que le français ne peut être imposé aux élèves ni dans la vie de l'établissement ni dans l'enseignement des disciplines autres que celle de la langue considérée (même décision).

Malgré les promesses gouvernementales, aucun projet de loi relatif à la promotion des langues régionales n'a été déposé depuis 2008. Comme le souligne notre collègue député Paul Molac dans le cadre de l'examen de sa proposition de loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, « en tant que tel, l'article 75-1 ne donne en effet aucun droit sans déclinaison législative ultérieure ».

C. LA LOI MOLAC : UNE LOI AMBITIEUSE POUR PROTÉGER ET PROMOUVOIR LES LANGUES RÉGIONALES

À bien des égards, la loi Molac constitue la première loi de défense et de promotion des langues régionales. Pour la première fois depuis longtemps, ce sujet a pu être traité sans polémique autour d'une remise en cause de l'unité de la République. C'est dans un contexte serein et technique que les débats se sont déroulés au Sénat.

Cette loi contient trois volets : le renforcement de l'enseignement des langues régionales, la sécurisation juridique de leur utilisation dans l'espace public et la reconnaissance de leur valeur patrimoniale.

· Le renforcement de l'enseignement des langues régionales

L'article premier fait de l'État et des collectivités territoriales les acteurs de la promotion, de l'enseignement et de la diffusion des langues régionales. Lors de son audition par les rapporteurs, Paul Molac, auteur du texte, a souligné l'importance de cet article qui reconnaît le rôle des collectivités territoriales, notamment en matière d'enseignement et sécurise leurs actions. Prenant l'exemple de l'apprentissage du breton, il a souligné la position en retrait du rectorat « qui a déjà beaucoup d'autres sujets à traiter » en comparaison au volontarisme de la région Bretagne. Selon lui, pour que la promotion des langues régionales et leur enseignement avancent, « il faut que les collectivités territoriales s'en emparent ». Les rapporteurs partagent cet avis sur le rôle essentiel que doivent jouer les collectivités - qui selon les territoires peuvent être le conseil régional, le département, le bloc communal ou un groupement rassemblant plusieurs d'entre elles à l'image de l'office public de la langue basque10(*).

Autre disposition de cette loi, l'article 5 supprime les restrictions à l'enseignement des langues régionales à Mayotte.

Enfin, l'article 6 clarifie la participation financière des communes à la scolarisation dans un établissement privé sous contrat proposant un enseignement de langue régionale situé sur une autre commune lorsque la commune de résidence ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale.

Cet article vise à préciser les modalités de paiement du forfait scolaire aux écoles privées proposant un enseignement en langue régionale. En effet, la rédaction issue de la loi pour une école de la confiance de 2019 était source de crispation entre les maires, les parents d'élèves et les écoles privées proposant un enseignement en langue régionale.

L'existence d'un forfait scolaire pour les

écoles privées immersives associatives :

les contours

flous dans la loi pour une école de la confiance de 2019

Le débat sur la possibilité de permettre aux écoles bilingues sous contrat de bénéficier du versement communal des communes est ancien, notamment en Bretagne en faveur du réseau Diwan. En février 2019, Édouard Philippe, alors Premier ministre, avait indiqué dans son discours sur les principaux volets du contrat public pour la Bretagne, en accord avec Loïg Chesnais-Girard, Président du conseil régional « laisser aux communes de Bretagne, représentées au sein de la conférence territoriale de l'action publique, et à la CTAP [conférence territoriale de l'action publique] plus globalement, le soin de se prononcer sur la possibilité d'élargir le forfait scolaire aux écoles bilingues sous contrat. Si les maires sont d'accord et que la CTAP émet un avis favorable, alors le Gouvernement en tiendra compte pour proposer les modifications législatives nécessaires ».

Afin de traduire cet engagement, le Sénat avait voté lors de l'examen du projet de loi pour une école de la confiance un amendement de Maryvonne Blondin prévoyant pour les établissements privés sous contrat du premier degré dispensant un enseignement de langue régionale, et après accord de la CTAP, que la commune de résidence de l'élève et la commune d'accueil de l'école privée sous contrat s'accordent sur le montant d'une participation financière - à la condition que la commune de résidence ne dispense pas d'enseignement de langue régionale. À défaut d'accord, le préfet réunit les maires afin de permettre la résolution de ce différend financier.

Toutefois, lors de la commission mixte paritaire, cette rédaction a connu une double évolution. Premièrement, la référence à un accord de la CTAP a été supprimée. Deuxièmement et surtout, cette contribution a pris un caractère facultatif. Il en est résulté dans de nombreux cas, un refus de contribution de la part de la commune de résidence ou une contribution fortement inférieure à celle due au titre du forfait communal. Comme l'a souligné l'un des rapporteurs, par ailleurs auteur de l'amendement créant l'article 6 dans la loi Molac, « rien qu'en Bretagne, 56 demandes d'arbitrage sont à la charge des préfets. Les relations entre élus communaux, en premier lieu les maires, d'une part, et les parents et les structures des écoles, d'autre part, se tendent ».

L'article 7 permet, dans le cadre de conventions signées entre l'État et les collectivités territoriales concernées, l'enseignement de la langue régionale dans le cadre de l'horaire normal des cours, avec pour objectif de proposer cet enseignement à tous les élèves des territoires concernés et ainsi entrer dans une logique de l'offre afin de généraliser la possibilité de leur apprentissage.

Enfin, la loi prévoit deux rapports annuels relatifs à l'enseignement des langues régionales. Le premier doit permettre de dresser un état des lieux de l'accueil des enfants dont les familles ont fait une demande de scolarisation en langue régionale le plus près possible de leur domicile dans une école maternelle ou infantile.

Le deuxième porte notamment sur l'opportunité pour les établissements scolaires associatifs proposant un enseignement immersif en langue régionale de bénéficier d'un contrat simple ou d'association avec l'État.

À ce jour, quatre ans après l'adoption de la loi, aucun de ces rapports n'a été remis par le Gouvernement au Parlement.

· Une sécurisation juridique de leur usage dans l'espace public

La promotion des langues régionales passe par leur inscription et leur visibilité dans l'espace public. Force est de constater que ni le constituant, ni le législateur, ni le gouvernement n'ont souhaité empêcher leur utilisation de manière concomitante au français. La décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 du 29 juillet 1994 sur la loi relative à l'emploi de la langue française est d'ailleurs explicite sur la compatibilité entre le français et les langues régionales : « Considérant que la loi relative à l'emploi de la langue française prescrit sous réserve de certaines exceptions l'usage obligatoire de la langue française dans les lieux ouverts au public, dans les relations commerciales, de travail, dans l'enseignement et la communication audiovisuelle ; qu'elle n'a toutefois pas pour objet de prohiber l'usage de traductions lorsque l'utilisation de la langue française est assurée (etc.) ».

Il en est de même des prises de position des gouvernements successifs, comme en témoignent les propos de Christine Albanel, alors ministre de la Culture en 2008 devant le Sénat « Qui, par exemple, même parmi les législateurs et parmi les élus, sait qu'une collectivité territoriale peut publier les actes officiels qu'elle produit dans une langue régionale, dès lors que ces textes apparaissent comme une traduction du français, qui naturellement - puisque “la langue de la République est le français” - seul fait foi ? ».

Toutefois, certains élus ont été confrontés à une interprétation parfois trop stricte par le juge administratif de la « loi Toubon ».

Afin de lever toute ambiguïté, l'article 8 de la loi Molac permet aux services publics de recourir à des traductions bilingues sur la signalétique, mais aussi sur les principaux supports de communication institutionnelle.

· La reconnaissance de leur valeur patrimoniale

En inscrivant la notion de « patrimoine linguistique, constitué de la langue française et des langues régionales » dans le code du patrimoine, l'article premier de la loi souligne leur valeur patrimoniale, au même titre que le patrimoine bâti. Il permet également de rappeler que l'État et les collectivités territoriales participent à leurs valorisation, promotion et diffusion.

D. UNE CENSURE PARTIELLE DU TEXTE ENTRAÎNANT DES INQUIÉTUDES ET MÉCONTENTEMENTS DANS LES TERRITOIRES

1. Deux articles de la loi censurés par une interprétation stricte du Conseil constitutionnel

À la suite de la saisine par 61 députés, le Conseil constitutionnel a censuré11(*) deux articles de cette loi, à savoir l'utilisation des signes diacritiques (art. 9) et la possibilité du recours à l'enseignement immersif (art. 4).

Une saisine parlementaire du Conseil constitutionnel chaotique

Contre la position des principaux groupes majoritaires, 61 députés de la majorité ont saisi « à titre individuel » le Conseil constitutionnel. 4 députés signataires ont ensuite demandé à ne pas être comptés parmi les signataires « en invoquant le fait qu'ils auraient soit exprimé leur souhait de retirer leur signature auprès d'un de leur collègue avant le dépôt officiel de la saisine, soit signé “de manière précipitée”, soit commis une “erreur” sans autre précision »12(*). La comptabilisation ou non de ces 4 parlementaires est particulièrement importante : sans ceuxci, le nombre minimal de 60 députés ou sénateurs, prévus par l'article 61 de la Constitution pour saisir le Conseil constitutionnel n'est pas atteint.

Le Conseil constitutionnel estimant, au regard des précisions apportées par les députés pour préciser leurs demandes de retrait, qu'il ne s'agissait ni d'erreurs matérielles, ni de fraude ou de vice de consentement, a refusé cette demande. En effet, comme il avait eu l'occasion de le rappeler dans une précédente décision13(*), « aucune disposition de la Constitution non plus que de la loi organique relative au Conseil constitutionnel ne permet aux autorités ou parlementaires habilités à déférer une loi au Conseil constitutionnel de le dessaisir en faisant obstacle à la mise en oeuvre du contrôle de constitutionnalité engagé. Dès lors, hormis les cas d'erreur matérielle, de fraude ou de vice du consentement, le Conseil constitutionnel ne saurait prendre en compte des demandes exprimées en ce sens ».

Si la censure de l'article 9 relative à la reconnaissance des langues régionales dans les actes civils a davantage une portée symbolique, celle de l'article 4, qui reconnaît la possibilité d'un enseignement immersif en langue régionale « sans préjudice d'une bonne connaissance de la langue française » a été un séisme pour les acteurs locaux de défense des langues régionales. En effet, en déclarant non conforme à la Constitution l'enseignement immersif, cette décision crée une insécurité juridique forte :

· pour les réseaux associatifs d'enseignement immersif des langues régionales qui ont recours à cette méthode et dont certains de leurs établissements ont signé un contrat d'association avec le ministère de l'éducation nationale depuis près de trente ans (1994 pour les premiers) ;

· pour les projets pédagogiques de certains établissements publics : en 2021, il existait au Pays Basque quatre écoles publiques qui, à titre expérimental, avaient recours à un enseignement immersif du basque.

Or, l'article L. 314-2 du code de l'éducation qui autorise les expérimentations pédagogiques les limite également dans le temps - cinq années maximum. La décision du Conseil constitutionnel semble fermer la porte à toute extension ou reconduction de celles-ci.

Sensibilisation renforcée, bilinguisme et

immersion :

trois modalités d'apprentissage des langues

régionales

L'article L. 312-10 du code de l'éducation prévoit deux modalités d'enseignement des langues et cultures régionales :

L'enseignement de la langue et de la culture régionale, qui peut prendre la forme d'une initiation ou d'un enseignement renforcé représentant alors un volume horaire de 3 heures. Au collège, afin de favoriser l'enseignement des langues régionales, si l'enfant a appris au primaire une langue régionale ou une langue autre que l'anglais, il pourra poursuivre son apprentissage en plus de l'anglais. Cet enseignement facultatif sera alors de 2 heures (contre 4 heures pour la LV1 obligatoire). De la 5ème à la 3ème, la langue régionale peut être choisie comme langue vivante, pour un volume horaire de 3 heures par semaine pour la LV1 et 2h30 pour la LV2.

L'enseignement bilingue : il repose sur le principe d'un enseignement de la langue régionale et d'une utilisation de celle-ci pour l'enseignement d'autres disciplines, pouvant aller jusqu'à la parité horaire (soit un maximum de 12 heures d'enseignement de et en langue régionale et au moins 12 heures d'enseignement en français au primaire).

Par ailleurs, l'enseignement immersif s'est également développé, principalement dans les réseaux privés d'enseignement des langues régionales (diwan, seaska, calandreta, bressola, scola corsa, ABCM-Zweitsprachigkeit). Les enseignements se déroulent dans une très large proportion en langue régionale, voire dans certains réseaux intégralement en langue régionale dans les petites classes, le français étant progressivement introduit au cours élémentaire.

La décision du Conseil constitutionnel, notamment la censure de l'article de loi reconnaissant la possibilité de l'enseignement immersif a suscité une incompréhension forte ainsi que de nombreuses manifestations dans les territoires concernés.

Lors de leurs auditions, l'ensemble des réseaux associatifs d'enseignement privé immersif ont alerté sur les conséquences de cette décision pour leurs établissements. Comme l'a souligné Joseph Turchini, Président d'Eskolim, la fédération des réseaux d'enseignement des langues régionales en immersion, « cette décision du Conseil constitutionnel fait que l'existence même de nos réseaux - qui font un travail fondamental pour l'enseignement des langues régionales et la transmission de ce patrimoine - peut être remise en cause du jour au lendemain ».

Face à ce constat, le Premier ministre, Jean Castex, a confié à deux députés, Christophe Euzet et Yannick Kerlogot, une mission sur l'enseignement des langues régionales14(*) visant spécifiquement à examiner les conséquences de la censure par le Conseil constitutionnel de l'article relatif à l'enseignement immersif, tant pour l'enseignement public que pour les réseaux associatifs.

Il s'agissait notamment « d'analyser les effets concrets de cette décision au regard de sa portée juridique, tant sur le plan pédagogique que sur les aspects partenariaux et financiers » ainsi que de « formuler des propositions tenant au cadre juridique et aux modalités pratiques de l'offre pédagogique (scolaire, périscolaire et extrascolaire) permettant de conforter l'action des réseaux associatifs »15(*).

Ceux-ci estiment notamment que l'enseignement immersif des langues régionales peut être conforme à la Constitution si quatre conditions sont réunies :

· le caractère facultatif de l'enseignement immersif ;

· la maîtrise des deux langues : à cet égard, ils préconisent de mettre en évidence la qualité des résultats des élèves en français ;

· le français comme langue de communication de l'établissement : ils suggèrent de rappeler que la langue de communication des établissements avec les acteurs institutionnels (lors des conseils d'école) ou avec les parents usagers est le français ;

· le français comme langue principale d'enseignement : ils proposent pour cela de tenir compte du temps scolaire calculé sur l'ensemble de l'année voire sur un ou plusieurs cycles d'enseignement - par exemple en introduisant plus tôt le français, dès le CE1 et « d'engager une discussion en vue d'aménager un temps supplémentaire réservé à l'enseignement du français dès la maternelle », tout en reconnaissant que ce point « est susceptible de rencontrer davantage de résistances ».

Si les trois premiers points ne soulèvent pas de difficultés particulières - notamment pour la langue de l'établissement, celui-ci ayant généralement recours à une communication bilingue car de nombreux parents ne maîtrisent pas la langue régionale - le dernier point apparaît plus problématique. Certes, l'introduction du français a déjà lieu en CE1 pour la plupart des réseaux comme le montre l'encadré ci-après. En revanche, l'introduction du français en maternelle représenterait un changement de philosophie profond pour ces établissements qu'aucun des acteurs de terrain ne souhaite actuellement.

Les établissements associatifs d'enseignement immersif : une introduction tardive du français assumée au service d'une meilleure maîtrise de la langue régionale

Les établissements d'enseignement immersif se caractérisent par l'utilisation exclusive de la langue régionale en classe maternelle et en CP. Le français est progressivement introduit en CE1, selon des modalités qui varient en fonction des réseaux.

Pour le réseau calendreta (occitan), les enfants ont 3 heures de cours en français en CE1, 4 heures en CE2, 5 heures en CM1 et 6 heures en CM2 (soit un quart du volume hebdomadaire de cours qui est de 24 heures en primaire).

Pour le réseau diwan (breton), le français est introduit à partir du deuxième trimestre de CE1, à raison de 2 heures par semaine. Ce volume horaire est porté à 4,25 heures en CE2 et à 5 heures auxquelles s'ajoute 1 heure de mathématiques en français en CM1 et CM2.

Pour le réseau seaska (basque), les élèves ont 3 heures de cours en français en CE1, 5 heures en CE2 et 8 heures en CM1 et CM2.

Pour le réseau scola corsa (corse), les enfants ont 3 heures de cours en français en CE1 avec une augmentation progressive pour atteindre 8 heures en CM2.

Enfin, pour le réseau bressola (catalan), le français est introduit en CE2 à raison de 6 heures hebdomadaires jusqu'en CM2.

Enfin, face aux inquiétudes politiques nées de la décision du Conseil constitutionnel, les deux députés préconisent à court terme de sécuriser les pratiques par un texte réglementaire via certains aménagements. À plus long terme, outre « l'opportunité éventuelle d'une révision de la Constitution », ils proposent la création d'un organe national de concertation réunissant l'ensemble des acteurs, un renforcement de l'évaluation des résultats de l'enseignement immersif sur la maîtrise des compétences par les élèves, mais aussi une consolidation des chiffres et données disponibles sur cet enseignement, ainsi qu'une attention toute particulière à avoir vis-à-vis de l'Outre-mer.

2. La circulaire du 14 décembre 2021 sur les cultures et langues régionales : un texte pris en urgence à la suite de la décision du Conseil constitutionnel

À l'initiative de Matignon, le ministère de l'éducation nationale a publié le 14 décembre 2021 une circulaire sur le cadre applicable aux langues régionales et à la promotion de leur enseignement. Celle-ci reconnait « l'intérêt éducatif d'un bilinguisme français - langue régionale et appelle à développer les ouvertures de classes bilingues à l'école, à les consolider et étendre celles-ci aux collèges et lycées ».

Elle reprend plusieurs pistes proposées par le rapport remis au Premier ministre, notamment la possibilité d'un enseignement immersif pensé sur plusieurs cycles d'enseignement. Le texte prévoit explicitement la possibilité de faire varier le temps de pratique de chacune des langues « dans la semaine, l'année scolaire ou encore à l'échelle des cycles ». Il permet en cela d'apporter un cadre juridique à la pratique d'un enseignement allant au-delà de la parité horaire dans un laps de temps défini16(*).

Il s'agit d'un progrès indéniable par rapport à la précédente circulaire du 12 avril 2017 qui posait le principe de la parité horaire hebdomadaire dans l'usage de la langue régionale et du français en classe, sans qu'aucune discipline ou aucun domaine disciplinaire autre que la langue régionale soit enseigné exclusivement en langue régionale.

La circulaire de décembre 2021 prévoit également « dans la perspective d'un "pilotage" de l'enseignement des langues et cultures régionales », une évaluation des performances des élèves en français et dans la langue régionale, et la création d'un conseil supérieur des langues, disposant d'un collège « langues régionales ».

Au-delà de la reprise des recommandations du rapport Euzet-Kerlogot, la circulaire tire d'autres conséquences de la loi Molac. Elle ajoute trois langues régionales à la liste de celles pouvant faire l'objet d'un enseignement à l'école : le kibushi et le shimaoré, deux langues présentes à Mayotte dont l'enseignement devient possible du fait de l'abrogation de l'article L. 372-1 du code de l'éducation par l'article 5 de la loi Molac. Elle reconnaît également le flamand occidental comme langue à enseigner.

Enfin, le CNED doit développer une offre d'enseignement à distance dans quatre langues régionales : le basque, le breton, le corse ainsi que l'occitan langue d'oc.

Une offre d'enseignement à distance via le CNED pour quatre langues régionales

Le CNED propose des cours de langue vivante en basque, breton, corse et occitan langue d'oc pour les classes de première et de terminale, en tant que LVC. En 2024-2025, 44 personnes suivaient ces cours, toutes langues et toutes modalités (cours réglementé, à la carte, formation libre) confondues. Il est à noter que le nombre d'élèves en cours à la carte réglementé - qui sont conditionnés à un avis favorable délivré par le chef d'établissement et dont les notes et appréciations obtenues dans les devoirs rendus au CNED sont transmises à l'établissement et intégrées à son bulletin scolaire - a plus que doublé depuis la création de ces filières en 2021 : il est passé de 11 élèves à 27 élèves. Le breton est la principale langue suivie en cours à la carte réglementée, avec 10 élèves en première et 7 en terminale.

Les cours ont été élaborés avec l'appui de la DGESCO, de l'IGESR et des IA-IPR. Ces derniers ont notamment communiqué des noms d'enseignants du second degré et de l'enseignement supérieur susceptibles de concevoir des contenus de cours. Les variantes dialectales ont été prises en compte.

Source : CNED

Cette circulaire fait figure de texte de référence pour de nombreux acteurs locaux en encourageant le développement de l'enseignement des langues régionales.

Toutefois, l'une des avancées majeures qu'elle porte, à savoir la mise en place d'un cadre pour l'enseignement immersif, reste fragile.

Le texte précise que « l'enseignement par immersion est possible » en tant que « stratégie d'apprentissage de l'enseignement bilingue » et que « le temps d'apprentissage de chacune des deux langues peut varier dans la semaine, l'année scolaire ou encore à l'échelle des cycles, en fonction des besoins effectivement constatées ». Pour autant dans les réseaux d'enseignement immersif, le volume horaire en français est minoritaire quelle que soit la période de référence (hebdomadaire, cycle scolaire, primaire dans sa globalité).

II. QUATRE ANS APRÈS LA LOI MOLAC : UNE APPLICATION DÉCEVANTE ET DE NOMBREUX POINTS DE BLOCAGE

À plusieurs reprises lors des auditions, les rapporteurs ont entendu que cette loi a permis de conforter et légitimer les discours favorables aux langues régionales. Ce texte a suscité de nombreuses attentes parmi les défendeurs de ces langues.

Il en résulte aussi des déceptions face à des avancées qui restent poussives et insuffisantes pour inverser la tendance de la diminution du nombre de locuteurs de ces langues.

A. UNE PROGRESSION DES EFFECTIFS SCOLAIRES MAIS INSUFFISANTE POUR SAUVER LES LANGUES RÉGIONALES À MOYEN TERME

1. Une progression des effectifs dans le premier degré, avec d'importantes disparités entre les langues régionales

À la rentrée 2023, les enseignements de langue vivante régionale, sous toutes leurs formes concernent plus de 168 000 élèves, dont près des deuxtiers dans le premier degré.

Dans le primaire, les effectifs sont en progression de 47 % entre 2021 et 2023, soit une augmentation de près de 35 000 enfants. Cette hausse est d'autant plus remarquable que dans le même temps le nombre d'enfants dans le primaire diminue de manière significative, avec plus de 172 000 écoliers de moins sur cette période.

Nombre d'élèves du premier degré suivant un enseignement de langue régionale (public et privé sous contrat)

|

2021 |

2022 |

2023 |

Variation En nombre* |

Variation En pourcentage |

|

|

Auvergnat |

/ |

1 |

1 |

0 |

0 % |

|

Basque |

7 637 |

7 848 |

11 311 |

+ 3 674 |

+ 48 % |

|

Breton |

10 712 |

12 444 |

19 941 |

+ 9 229 |

+ 86 % |

|

Catalan |

12 964 |

12 764 |

13 289 |

+ 325 |

+ 3 % |

|

Corse |

12 141 |

12 684 |

20 326 |

+ 8185 |

+ 67 % |

|

Créole |

4 643 |

5 230 |

8 896 |

+ 4253 |

+ 92 % |

|

Gallo |

76 |

114 |

126 |

+ 50 |

+ 66 % |

|

Gascon |

554 |

621 |

866 |

+ 312 |

+ 56 % |

|

Languedocien |

/ |

257 |

575 |

+ 318 |

+ 123 % |

|

Limousin |

74 |

86 |

112 |

+ 38 |

+ 51 % |

|

LR Alsace |

495 |

348 |

458 |

- 37 |

- 7 % |

|

LR Moselle |

125 |

284 |

178 |

+ 53 |

+ 42 % |

|

Mélanésien |

55 |

56 |

147 |

+ 92 |

+ 167 % |

|

Nissart |

71 |

56 |

58 |

- 13 |

+ 18 % |

|

Occitan |

20 067 |

20 283 |

26 099 |

+ 6032 |

+ 30 % |

|

Provençal |

1 630 |

1 376 |

1 244 |

- 386 |

- 24 % |

|

Tahitien |

1 453 |

1 354 |

3 565 |

2 112 |

+ 145 % |

|

Total |

72 697 |

75 805 |

107 192 |

34 495 |

+ 47 % |

* Pour l'auvergnat et le languedocien, la variation

correspond aux rentrées scolaires 2022 et 2023

Source :

Questionnaires budgétaires PLF 2023, 2024 et 2025.

Les rapporteurs ont également pu constater, dans un contexte de déprise démographique scolaire entraînant sur l'ensemble du territoire des fermetures de classe dans le primaire, un effort des services académiques afin d'ouvrir des filières bilingues, voire immersives. D'après les données transmises par le ministère de l'éducation nationale, 13 classes proposant un enseignement de l'alsacien de manière renforcée pouvant aller jusqu'à la parité horaire ont ouvert en 2022 et 2023, portant leur nombre à 1 670. Pour l'occitan, 239 classes de plus entre 2021 et 2023 proposent cet enseignement. Pour le breton, ce nombre est passé de 202 classes en 2021 à 684 en 2023. En ce qui concerne le catalan, l'office public de la langue catalane a indiqué aux rapporteurs l'absence d'ouverture de filières bilingues entre 2012 et 2024, mais a également souligné plusieurs projets d'ouvertures dans le primaire pour 2025 et 2026 à l'instar du secondaire dont l'ouverture d'une filière est actée à la rentrée 2025. Par ailleurs, deux écoles publiques proposent un enseignement bilingue immersif dans cette langue17(*).

Pour le basque, dans l'enseignement public primaire, les chiffres sont globalement stables entre 2020 et 2024 (respectivement 6 042 et 6 070 élèves concernés). Toutefois, on constate une évolution des modalités d'enseignement au profit de l'enseignement immersif, au service d'une meilleure maîtrise de la langue régionale : l'initiation au basque devient ainsi marginale (200 élèves en 2024), tandis que l'enseignement à parité horaire diminue de 6,72 % à la rentrée 2024 (4 859 élèves à la rentrée 2023). En revanche, les effectifs de l'enseignement immersif doublent pour dépasser le millier d'écoliers concernés (1 011 élèves).

2. Un effort toutefois insuffisant au regard de la perte de vitesse des langues régionales et inégal selon les territoires

Si le ministère de l'éducation nationale et les rectorats mettent en avant les ouvertures de filières ces dernières années, ainsi que l'augmentation des effectifs d'élèves bénéficiant d'un enseignement en langue régionale, ce bilan doit toutefois être nuancé.

· Un rythme de développement de l'enseignement insuffisant pour compenser la diminution du nombre de locuteurs

Au rythme de la baisse du nombre de locuteurs des langues régionales, les quelques milliers d'élèves en plus par territoire ces dernières années ne permettent pas de compenser ces pertes. Ainsi, pour le breton, selon l'association Kelennomp ! (représentant les enseignants de breton et en langue bretonne) en 2018, avec 2,3 % des moins de 15 ans scolarisés en filière bilingue, le pourcentage de brittophones dans la société continuera à chuter dans les années à venir si l'enseignement bilingue ne se développe pas plus vite. En effet, 60 % des brittophones sont actuellement âgés de plus de 60 ans dont près des deux tiers ont plus de 70 ans. Dans le cadre du plan de réappropriation des langues de Bretagne, adopté en 2023, il est prévu la scolarisation de 30 000 élèves dans des filières bilingues bretonnes à l'horizon 2027. Il s'agit pour Fulup Jakez, président de l'office public de la langue bretonne « de travailler sur du long terme, à deux ou trois générations ».

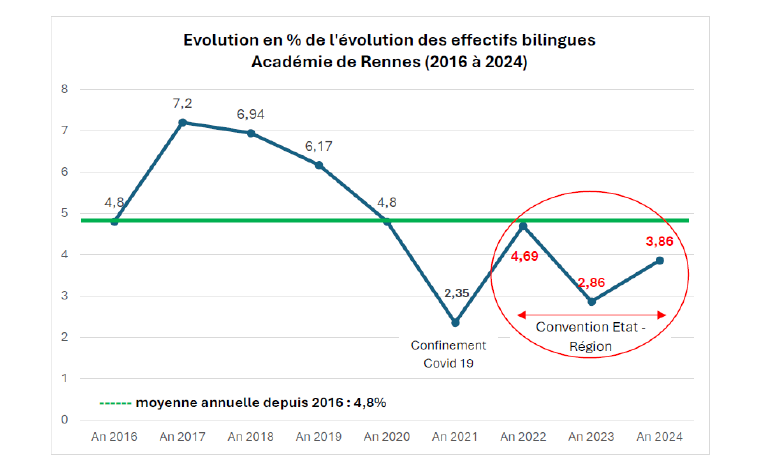

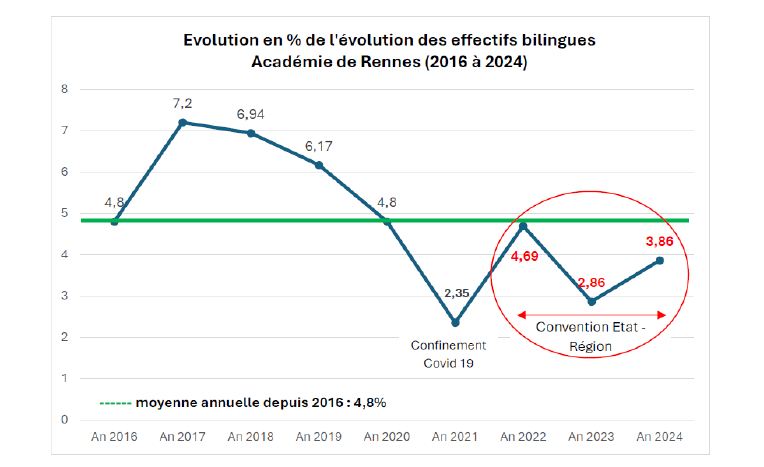

Toutefois, le rythme d'ouverture de filières bilingue bretonne a ralenti dans l'académie de Rennes. Tant le rectorat que l'office public ont dressé le constat que cet objectif d'une scolarisation de 30 000 élèves dans une filière bilingue d'ici 2027 est inatteignable.

Source : Association Kelennomp ! et

fédération Div Yezh Breizh à partir des sources

statistiques

de l'office public de la langue bretonne.

Ce constat du recul de la langue est encore plus frappant pour le gallo dont la connaissance même de son existence diminue fortement. Selon l'enquête de 2024, sur la transmission et l'usage du breton et du gallo, commandée par la région Bretagne18(*), 51 % des habitants de Bretagne interrogés indiquent ne pas savoir ce qu'est le gallo, soit une hausse de plus de 11 points par rapport à la précédente enquête datant de 2018.

· Une couverture inégale des territoires reposant majoritairement sur une demande sociale des parents

Pour la plupart de ces langues régionales, l'éducation nationale développe des filières d'enseignement en réponse à la demande des parents. Il en résulte des disparités importantes d'une commune à une autre, en fonction de la mobilisation des parents et des élus pour que la langue régionale soit enseignée à l'école.

À cet égard, Mme Marie-Jeanne Verny, représentante de la FELCO (fédération des enseignants de langue et culture d'Oc) alerte sur le risque, notamment pour l'occitan dont la zone géographique historique de pratique est étendue, de la création « d'oasis linguistiques » dans les métropoles que sont Toulouse, Montpellier et Béziers, au milieu de « déserts linguistiques » sur le reste du territoire. Elle souligne ainsi l'existence de « départements occitans sinistrés » à l'instar de l'Ardèche et des départements alpins de l'académie d'Aix-Marseille où aucun écolier ne suit un enseignement d'occitan.

· L'ouverture de filières bilingues décrite comme un parcours du combattant par les acteurs concernés

L'ouverture d'un enseignement de la langue régionale et, a fortiori, d'une filière bilingue est perçue par les représentants des offices publics rencontrés, les élus locaux concernés et par les parents d'élèves comme un parcours du combattant, notamment si cette problématique linguistique ne constitue pas une priorité pour le rectorat.

La création d'une filière bilingue peut également devenir une source de tension parmi le personnel enseignant. En effet, ces postes transformés en postes bilingues ou immersifs deviennent inaccessibles aux professeurs monovalents touchés par une mesure de carte scolaire supprimant leur poste ou plus généralement demandant une mutation.

· Au-delà de l'aspect quantitatif, la question de l'effectivité et de l'intensité de l'enseignement pour parvenir à des locuteurs de bon niveau en langue régionale

Il est ainsi nécessaire de se pencher sur le contenu de cet enseignement.

En ce qui concerne les filières bilingues, les rapporteurs ont été alertés sur le remplacement d'un enseignant bilingue absent par un enseignant ne maîtrisant pas la langue régionale. La problématique du remplacement des enseignants, connue de longue date par la commission, est d'autant plus forte pour les langues régionales du fait de la carence en ressources humaines d'enseignants maîtrisant ces langues. Dans d'autres cas, bien que certains postes aient été fléchés comme filière bilingue, le rectorat ne parvient pas à recruter un enseignant maîtrisant les deux langues et est donc contraint d'y mettre un enseignant ne maîtrisant pas la langue régionale.

En ce qui concerne l'initiation et la sensibilisation des élèves, de grandes disparités peuvent exister d'un département à l'autre. Le cas de l'occitan permet de mettre en avant ces disparités : cette sensibilisation peut varier fortement en fonction des territoires, allant d'une session unique sur l'année à un cycle approfondi de plusieurs heures. Il n'y a ainsi que l'équivalent de 1,5 ETP itinérant pour l'ensemble des écoles primaires du Cantal, ce qui ne permet d'acquérir que des compétences linguistiques très limitées. Par ailleurs, l'intervention dans les classes n'est pas systématique mais se fait sur demande des écoles auprès de la direction des services départementaux de l'éducation nationale.

Des associations, souvent financées par les conseils départementaux, peuvent également intervenir sur le temps scolaire et en présence de l'enseignant. Les documents transmis par l'office public de la langue occitane19(*) mentionnent par exemple une association soutenue par le conseil départemental de l'Aveyron qui intervient auprès de 30 % des écoliers du département. Sur l'ensemble des cycles du primaire, cela correspond environ à 80 heures, soit l'équivalent de 10 heures par année scolaire. Dans le Gers et les Hautes-Pyrénées, deux associations interviennent dans le sud du département et proposent 30 minutes d'initiation hebdomadaire pour les élèves de maternelle et une heure pour ceux d'élémentaire. Enfin, dans le Tarn-et-Garonne, 15 séances de 40 minutes sont également proposées à plusieurs milliers d'élèves par le milieu associatif.

Les rapporteurs tiennent toutefois à souligner les limites de cette initiation ou sensibilisation qui ne permet pas de former des locuteurs complets.

Enfin, les rapporteurs ont été alertés sur l'apprentissage du provençal, assimilé par l'éducation nationale dans certains textes et discours à une variante de l'occitan. D'une part, l'utilisation de la terminologie occitane pour présenter l'enseignement du provençal n'est pas comprise par les parents qui pensent que cette langue est celle parlée dans une autre zone géographique et donc ne comprennent pas le lien entre celle-ci et le territoire provençal. D'autre part, la graphie, l'orthographe et la syntaxe du provençal présentent des spécificités. En fonction de la formation de l'enseignant, les élèves peuvent ainsi apprendre l'une ou l'autre de ces variantes, avec des évolutions au gré des mutations des personnels de l'éducation nationale, des remplacements, ou encore entre le primaire et le collège.

3. L'abandon de l'apprentissage des langues régionales au collège et au lycée

Au passage au collège, de nombreux élèves interrompent leur apprentissage d'une langue régionale et cette diminution des effectifs s'accentue encore au lycée.

Pour apprécier correctement ces variations, il importe cependant de rapporter les effectifs à la durée propre de chaque cycle : le primaire s'étend sur huit années, le collège sur quatre et le lycée sur trois. Le tableau ci-après présente, à la rentrée 2023, les effectifs par langue régionale au primaire et au secondaire ; leur comparaison doit donc intégrer cette différence de nombre de cohortes entre les niveaux.

S'agissant de la méthode, les rapporteurs ont retraité les données communiquées par la direction générale de l'enseignement scolaire afin d'établir, pour chaque langue, un effectif moyen annuel par niveau (primaire, collège, lycée). Cette normalisation vise à mesurer la baisse des effectifs en neutralisant la longueur des cycles. Ils appellent toutefois à la prudence dans l'interprétation de ces résultats. La démarche retient en effet l'hypothèse d'une répartition homogène des élèves entre les années de chaque niveau et celle de cohortes de taille constante ; elle ne prend pas non plus en compte la déprise démographique observée en primaire. Ces limites doivent être gardées à l'esprit.

Toutefois, à défaut de disposer des effectifs des classes charnières CM2/6ème et 3ème/2nde, permettant une comparaison beaucoup plus précise, cette méthodologie permet d'obtenir un ordre de grandeur de la poursuite de l'apprentissage des langues régionales.

Nombre d'élèves suivant un enseignement de langue régionale à la rentrée 2023

|

Langue régionale |

Premier degré |

Second degré |

Total |

||

|

Collège |

Lycée |

Total 2d degré |

|||

|

Auvergnat |

1 |

203 |

203 |

204 |

|

|

Basque |

11 311 |

4 138 (- 26,8 %) |

1 748 (- 43,7 %) |

5 886 |

17 197 |

|

Breton |

19 941 |

5 171 (- 48,1 %) |

1 118 (-71,2 %) |

6 289 |

26 230 |

|

Catalan |

13 289 |

1 322 (-80,1 %) |

491 (- 50,5 %) |

1 813 |

15 102 |

|

Corse |

20 326 |

7 546 (- 25,7 %) |

1 412 (-75,1 %) |

8 958 |

29 284 |

|

Créole |

8 896 |

5 511 (+ 23,9 %) |

2 845 (-31,2 %) |

8 356 |

17 252 |

|

Gallo |

126 |