B. UN DISPOSITIF PERTINENT ET EFFICACE SELON LES ÉLUS LOCAUX, VÉRITABLE CATALYSEUR DE PROJETS

Les rapporteurs ont recueilli de nombreux témoignages au cours de leurs travaux quant à l'efficacité et à la valeur ajoutée du dispositif. Ces retours d'expérience se répartissent en cinq thématiques.

· Premièrement : PVD permet d'assurer la transversalité et la cohérence globale des projets conduits

De manière très large, les élus locaux ont apprécié le fait que PVD, grâce au co-financement d'un chef de projet et à son approche « sur mesure » et partenariale, permette de concevoir des projets relatifs à des thématiques aussi diverses que transversales mais s'inscrivant dans une vision de territoire, en évitant un phénomène de dispersion.

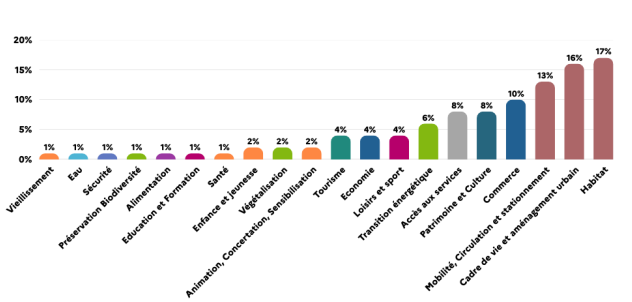

Les principales thématiques des actions PVD

Quatre thématiques représentent 56 % des actions PVD : l'habitat (mise en place 'd'Opah-RU, opérations de lutte contre la vacance de logement, requalification de friches, etc.), le cadre de vie et l'aménagement urbain (aménagement de rues et places publiques, végétalisation, etc.), la mobilité, la circulation et le stationnement (création de pistes cyclables, voies vertes, études de mobilité, réaménagement de places de parking ou requalifications de voirie) et le commerce (embauche d'un manager de commerce, animation des associations de commerçants, travail sur les vitrines de centre-ville, création d'un schéma d'accueil de commerçants, etc.).

Néanmoins, la faible représentation de certaines thématiques peut s'expliquer par des facteurs intrinsèques au programme. En effet, les projets PVD étant eux-mêmes caractérisés par une forte transversalité, certaines actions classées dans ces quatre catégories relèvent parfois d'autres catégories : à titre d'exemple, les actions relatives à la transition écologique peuvent être classées parmi les projets liés à l'habitat, à la mobilité, à la végétalisation ou encore à la transition énergétique.

Le diagramme ci-après présente la répartition des actions PVD par thématique principale.

Source : ANCT

Il ressort que la méthode de travail associée à PVD a été particulièrement pertinente : grâce aux études et diagnostics préalables, au travail des chefs de projet et avec l'appui des nombreux partenaires du programme, PVD a aidé les élus locaux à se poser les « bonnes questions » pour l'avenir de leur territoire et à définir pour ce dernier une stratégie globale structurante. Dans les communes dans lesquelles des projets étaient déjà identifiés, le dispositif a permis de les inscrire dans une réflexion globale, tournée vers le long terme, et de passer à l'étape de la mise en oeuvre concrète en s'appuyant sur une méthodologie précise.

À titre d'exemple, les rapporteurs ont recueilli les témoignages suivants :

- « PVD permet de donner du sens aux actions conduites et une vision globale » (un élu du Var) ;

- « PVD a permis de réaliser une ORT et le dispositif est devenu le fil conducteur de nombreux projets » (un élu des Alpes-de-Haute-Provence) ;

- « PVD nous a permis d'avancer sur des sujets qui étaient identifiés mais sur lesquels nous n'étions pas armés, tout en ayant une vision globale et concertée et en apportant de la cohérence » (un élu des Alpes-de-Haute-Provence) ;

- « PVD nous a obligés à réfléchir à une colonne vertébrale pour notre territoire » (un élu du Var) ;

- « PVD nous a apporté une méthode et une organisation, tout en permettant à des partenaires de se pencher sur des territoires auxquels ils s'intéressaient peu auparavant » (un élu de Charente).

Un maire d'Isère a également indiqué : « le dispositif permet de prendre de la hauteur sur les projets communaux et il nous pousse à travailler à une échelle globale et sur le long terme. Il s'agit d'élaborer un vrai projet de territoire, une trajectoire pour les années à venir »20(*).

· Deuxièmement : la valeur ajoutée de l'accès à l'ingénierie permis par PVD

Les élus locaux rencontrés par les rapporteurs sont unanimes - à quelques exceptions près - quant à la valeur ajoutée que représente PVD en matière d'accès à l'ingénierie à travers la réalisation d'études via les marchés à bon de commande des opérateurs et, surtout, le recrutement de chefs de projet. Ce constat est d'autant plus marqué que les communes rurales pâtissent d'un considérable manque de ressources en la matière, dont il résulte des difficultés à concevoir et mener à bien des projets et à mobiliser des financements. Ainsi, certains élus ont déclaré :

- « en matière d'ingénierie sur le plan financier, de l'urbanisme et sur le plan technique, nous sommes un peu démunis ; les maires ont des projets mais ils ne sont pas des techniciens de l'urbanisme ni des financiers ; si nous n'avons pas de techniciens auprès de nous, nous ne pouvons mener à bien nos projets » (un élu des Alpes-de-Haute-Provence) ;

- « avant, j'avais des projets mais il n'y avait pas le déclic, dès que le chargé de projet est arrivé, on a eu la technique, le suivi, l'ingénierie ; aujourd'hui, on est en train de réaliser des projets qui étaient dans les placards depuis plusieurs années ; on ne pourrait pas se passer du chargé de mission » (un élu des Alpes-de-Haute-Provence) ;

- « on n'aurait pas été capables de mener nos projets si on n'avait pas eu l'appui PVD, à travers l'ingénierie et l'appui financier, c'est un plus que les communes rurales ne peuvent pas avoir toutes seules. Pour la construction du projet et son engagement, la recherche de subventions, il est déterminant d'avoir un chef de projet » (un élu du Var) ;

- « notre chef de projet nous a permis de matérialiser nos idées. On avait les idées et le programme qui nous a aidés. L'ingénierie a été indispensable » (un élu de Côte d'Or) ;

- « PVD nous a permis de réaliser des études jusqu'au stade opérationnel [...] et d'enclencher une vraie dynamique en matière de réflexion auprès des élus, en association avec différents partenaires et acteurs du département (CD63, Aduhme21(*), établissement public foncier, État, ANCT, EPCI...) mais aussi avec les acteurs locaux. Cela a également permis de travailler en réseau, de bénéficier d'expertise, de retours d'expériences et d'engager un vrai process de concertation participatif avec les habitants, les associations locales, les acteurs économiques... » (le maire de Puy-Guillaume, dans le Puy-de-Dôme) ;

- « bien que le programme ne prévoie pas d'enveloppe financière propre au programme, la capacité à mobiliser les financements de droit commun (DSIL, DETR, fonds vert, fonds régional), n'a été possible que grâce à la veille et au suivi des dossiers par une personne dédiée. Au-delà des financements, l'ingénierie de projet apportée par la Banque des territoires à travers notamment ses marchés à bon de commande a constitué le déclencheur du programme d'actions en produisant rapidement un plan-guide d'aménagement et une étude sur l'état de santé du commerce dans le village. [...] Les acteurs locaux et nationaux, les outils techniques et financiers sont déployés sur l'ensemble du territoire, mais leur mobilisation concrète au service d'un périmètre à enjeux n'est possible que par la mise en place d'un dispositif animé par un chef de projet, et porté politiquement par une équipe municipale rassemblée autour d'un programme de revitalisation globale » (contribution écrite de Jean-Marc Delia, sénateur des Alpes-Maritimes et élu de Saint-Vallier-de-Thiey) ;

- « le chef de projet est le “rouage essentiel” de la réussite de PVD » (un élu de Charente).

· Troisièmement : PVD comme « catalyseur » et « accélérateur », créateur d'une « alchimie »

PVD est également présenté comme un véritable catalyseur pour la conduite des projets des communes labellisées, grâce à l'appui en ingénierie proposé et au fonctionnement multi-partenarial du programme :

- « PVD est un catalyseur d'énergies, il permet de visualiser les enjeux et de ne pas se disperser. PVD simplifie, catalyse ; grâce à l'aide de tout le monde, on démultiplie l'efficacité » (un élu des Alpes-de-Haute-Provence) ;

- « PVD nous a permis de travailler de façon structurée, avec l'aide des partenaires, et d'avancer ; les projets PVD sont de bien meilleure qualité que ceux auxquels on serait parvenus sans le programme » (un élu de Charente) ;

- « les centres anciens sont désertés et se paupérisent, c'est un casse-tête. PVD permet de “faire monter la mayonnaise” avec tous les partenaires » (un élu des Alpes-de-Haute-Provence) ;

- « PVD est un accélérateur de particules ; il faut qu'on soit au rendez-vous de la confiance qui nous a été accordée quand on nous a sélectionnés et appuyés » (un élu de l'Eure).

· Quatrièmement : PVD constitue souvent la pierre angulaire d'un mandat

Lancée en 2020 pour six ans, la temporalité de PVD a été alignée sur celle du mandat municipal. De fait, nombre d'élus entendus par les rapporteurs ont souligné l'intérêt de cette concordance :

- « PVD a été le moment fort de notre début de mandat, il nous a permis de définir une vision municipale et d'en déduire notre projet pour ce mandat et le suivant » (un élu de l'Eure) ;

- « PVD constitue la pièce maîtresse de notre mandat » (un élu des Alpes-de-Haute-Provence) ;

- « notre mandat s'est construit sur PVD ; nous avons fait de nombreuses études, le prochain mandat sera celui de l'aboutissement de ces projets » (un élu des Alpes-de-Haute-Provence) ;

- « avant PVD, nous étions dans le général ; PVD nous a permis de structurer pour ce mandat un projet concret et généreux avec 50 fiches-action opérationnelles » (un élu de l'Eure) ;

- « j'ai été élu en 2001, mais PVD a fait une grosse différence sur ce mandat-ci » (un élu des Alpes-de-Haute-Provence).

· Axe n° 5 : un besoin de continuité et de visibilité

En définitive, les élus locaux rencontrés par les rapporteurs réclament un prolongement du dispositif au-delà de mars 2026 afin de pouvoir concrétiser leurs projets et mener à bien la phase opérationnelle du programme. Ils déclarent ainsi :

- « on arrive dans la phase opérationnelle, cela devient enfin concret pour les habitants, après une phase plus abstraite consacrée à la réalisation d'études » (un élu des Alpes-de-Haute-Provence) ;

- « nos élus attendent de pouvoir entrer dans la phase concrète du programme » (un DGS d'une commune PVD de l'Oise) ;

- « dans ce mandat, nous avons mené beaucoup d'études et de réflexions, le prochain mandat sera l'aboutissement de ces projets et du suivi » (un élu des Alpes-de-Haute-Provence) ;

- « PVD nous a permis de mieux capter les appuis mais là on est dans le concret ; si nous n'avons plus de chef de projet dédié, le projet rentrera dans un placard et n'en sortira plus » (un élu des Alpes-de-Haute-Provence).

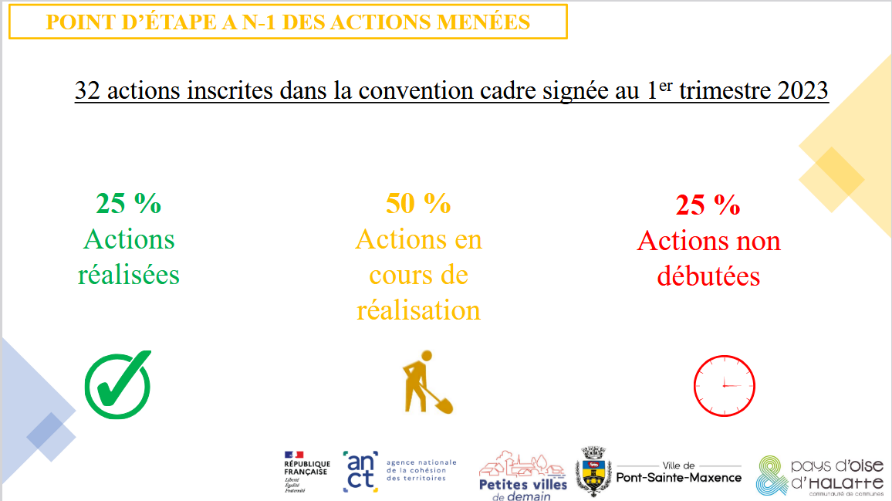

Ce sentiment d'inachevé illustre le fait que la plupart des collectivités concernées ne sont qu'à la moitié du gué à l'approche de la fin du programme, telle que par exemple la commune de Pont-Sainte-Maxence dans l'Oise22(*) :

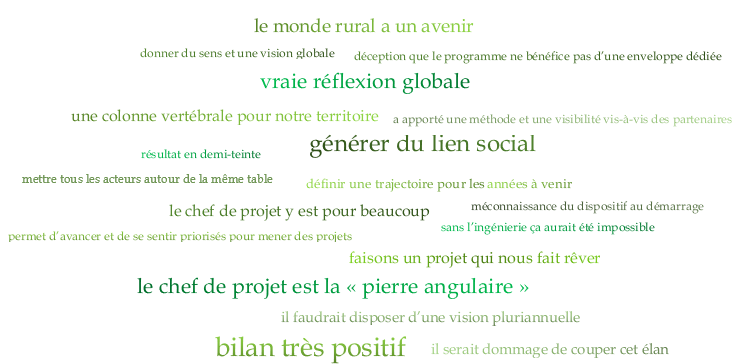

En synthèse, le nuage de phrases ci-après présente les principaux propos d'élus locaux recueillis par les rapporteurs concernant le dispositif.

* 20 Source : contribution écrite recueillie par le Sénateur Damien Michallet et transmise à la mission d'information.

* 21 Agence locale des énergies du Puy-de-Dôme.

* 22 Source : support de présentation du Copil PVD de la commune en date du 2 avril 2025.