D. PVD ET LA QUESTION DU TEMPS LONG EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

1. PVD « dégage du temps pour réfléchir »... mais cela « prend du temps »

La question de la temporalité et du long terme a constitué un point récurrent des témoignages recueillis par la mission : selon la formule d'un élu de l'Eure, « PVD nous a donné du temps, le temps de nous poser et de structurer notre vision de l'avenir ».

Cette vision porte sur des sujets structurants et de long terme, comme en témoigne par exemple une cheffe de projet de l'Oise qui a détaillé à la mission « 31 actions s'étendant au-delà de 2030 » qui ont émergé grâce à son travail dans le cadre du programme PVD (voir ci-après, figure 10).

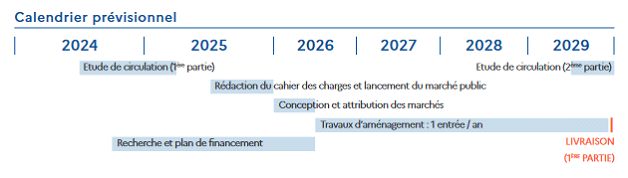

Figure 10 : la nécessité du temps long : le calendrier prévisionnel associé à une fiche-action formulée dans l'Oise dans le cadre de PVD. Cette fiche-action portant sur les entrées de ville s'inscrit dans les priorités stratégiques « nature en ville » et « transition écologique » de la commune concernée

Source : fiche-action d'une commune PVD transmise à la mission d'information

Comme en témoigne un autre chef de projet de l'Oise : « il nous faut du temps pour monter les projets, car plus on avance dans la réflexion et plus on s'aperçoit que ce sont [des champs d'action] complexes », notamment pour les projets de grande ampleur.

Quelques facteurs qui « prennent du

temps » :

le témoignage de la commune de

Forcalquier

Sollicitée par la mission d'information sur la nature des projets PVD restant à réaliser, à moins d'un an du terme fixé pour le programme la commune de Forcalquier a adressé aux rapporteurs la contribution écrite suivante :

« Si nous faisons le tour de tous les projets, ces derniers seront réalisés à 90 %.

En revanche, d'ici mars 2026, il restera quelques projets qui n'ont pas encore pu aboutir pour 4 raisons :

- le temps : les projets complexes et structurants nécessitent du temps ;

- la non-maîtrise du foncier : les négociations et démarches sont longues ;

- l'absence ou le partage de compétences - par exemple, sur la mobilité ;

- la recherche de coûts maîtrisés.

Par exemple :

- le projet d'extension de la zone d'activité : les négociations sont longues pour acquérir les parcelles ;

- la création de l'hôtel d'entreprise était conditionnée par la disponibilité foncière (projet en cours, s'inscrivant dans le temps long) ;

- la cuisine centrale : les scénarios préconisés par les assistances à maîtrise d'ouvrage (AMO) sont très ambitieux ; aussi, nous avons besoin de temps supplémentaire pour chercher une solution alternative, toujours localement, dans le respect de la loi Égalim, mais avec des coûts plus maîtrisables ;

- les liaisons douces : si nous pouvons agir localement sur un petit périmètre (ce que nous avons pu faire), les liaisons structurelles sur des axes plus importants ne relèvent pas de la collectivité. C'est au département de prioriser, et aux vues des nombreuses routes, ponts et du coût de ce type de travaux, le sujet est complexe et chronophage.

[...]

Les projets engagés seront terminés à horizon mars 2026. Les nouveaux, ou ceux qui nécessitent plus de temps de par leur complexité, sont travaillés sur le seul plan technique, en attendant les directives du prochain mandat. »

2. Comment les PVD perçoivent leur avenir

Les PVD pour lesquelles le vécu a été le plus positif ont pu s'appuyer sur la réussite locale de la dynamique pour se projeter vers l'avenir de manière optimiste et confiante : selon un élu PVD des Alpes-de-Haute-Provence, « le monde rural a bel et bien un avenir, et nous y oeuvrons en travaillant de manière prioritaire sur le logement, afin d'accueillir de futurs habitants ». Un autre élu du même département évoque son « ambition d'ouvrir une cité millénaire aux usages du XXIe siècle ».

La question de l'adaptation du cadre de vie (aux nouveaux usages, au dérèglement climatique...) a en effet pris de l'ampleur au fil du programme par rapport à la question du rattrapage socio-économique qui avait été mis en avant à l'origine. Cette évolution de la manière de concevoir la finalité du programme est visible dans les termes de la circulaire transmise aux préfets le 24 mai 2023 par la ministre d'alors Dominique Faure :

« Pour répondre efficacement aux transitions écologiques, démographiques et économiques auxquelles nous sommes confrontés, l'ensemble de nos outils de politiques publiques doivent être mobilisés. Le programme Petites villes de demain doit donc désormais intégrer, chaque fois que possible, les enjeux liés à ces transitions ».

Le lien est d'ailleurs établi par certains élus PVD entre la confiance en l'avenir induite par le programme et la confiance des citoyens dans la capacité de l'action publique à changer leur quotidien : selon un élu de l'Eure rencontré par la mission, le programme permet de « présenter des projets sérieux et de les mettre en oeuvre : en cela, il permet une crédibilisation de l'action publique ». De même, selon le maire de Bresles, dans la contribution écrite qu'il a adressée à la mission d'information : « au vu du contexte des finances publiques et de la difficulté à mobiliser de l'ingénierie efficiente [et] sachant que les collectivités de notre strate sont les dernières représentations qui permettent l'investissement public pour l'amélioration du quotidien des habitants, il serait nécessaire de reconduire le programme. Il permettra de consolider le développement territorial de nos villes pour accueillir les nouveaux usages et les prochaines générations de Breslois ».