B. FAIRE VIVRE L'« ESPRIT PVD » : DES « PETITES VILLES » AUX « TERRITOIRES DE DEMAIN »

Le programme PVD a incontestablement produit des résultats particulièrement positifs : il a permis d'outiller des petites villes dans la conception et la concrétisation de leurs projets de territoire, de conforter leur rôle dans l'équilibre territorial et la transition écologique, mais aussi de diffuser en leur sein une culture et une méthode de travail précieuses pour réfléchir à leur avenir et conduire des actions structurantes sur leur territoire.

Aussi, les rapporteurs estiment indispensable, au-delà de l'arrivée à échéance du dispositif qu'ils envisagent en 2028, de continuer à faire vivre l'esprit et la méthode de travail « PVD » et de l'essaimer à une échelle territoriale plus vaste. Dès lors, ils souhaitent que les territoires volontaires et souhaitant mener à bien des projets structurants et tournés vers l'avenir puissent continuer à bénéficier d'un accompagnement à cette fin : selon les cas, les intercommunalités ou les pôles d'équilibre territorial et rural (PETR) pourraient créer des postes de chefs de projet - le cas échéant en recrutant d'anciens chargés de mission PVD de leur territoire - afin d'accompagner les communes de leur ressort dans la conduite de leurs projets. Cette démarche, qui pourrait bénéficier de l'appellation de « Territoires de demain », permettrait d'entériner et de pérenniser les acquis de l'expérience PVD.

Afin d'assurer la bonne articulation entre PVD et cette nouvelle démarche, les communes labellisées PVD souhaitant la rejoindre seraient invitées à remettre, en 2028, aux services de l'État dans le département un livrable présentant la manière donc elles pourraient s'insérer dans un « Territoire de demain » et les projets qu'elles pourraient conduire dans ce cadre.

Recommandation n° 2 : À partir de 2028, essaimer et faire fructifier l'esprit « PVD » en lançant une démarche « Territoires de demain » permettant d'accompagner à plus vaste échelle les territoires ruraux volontaires dans la conduite de leurs projets structurants (acteurs concernés : État et ses opérateurs, services déconcentrés et élus).

C. LES MODALITÉS DE DÉPLOIEMENT DES « TERRITOIRES DE DEMAIN »

1. Garantir la coopération de l'ensemble des acteurs

La coopération de tous les acteurs sera absolument déterminante pour la réussite de la démarche « Territoires de demain » : services de l'État, différents échelons de collectivités, partenaires institutionnels et financiers... Comme l'ont formulé à plusieurs reprises les élus locaux rencontrés : en ce qui concerne la difficulté à mettre en place un comité unifié des financeurs locaux, « mettre tout le monde autour de la table » constituerait un « gain de temps » significatif et un levier de simplification majeur pour favoriser l'émergence de projets structurants et une réflexion sur l'avenir des territoires concernés.

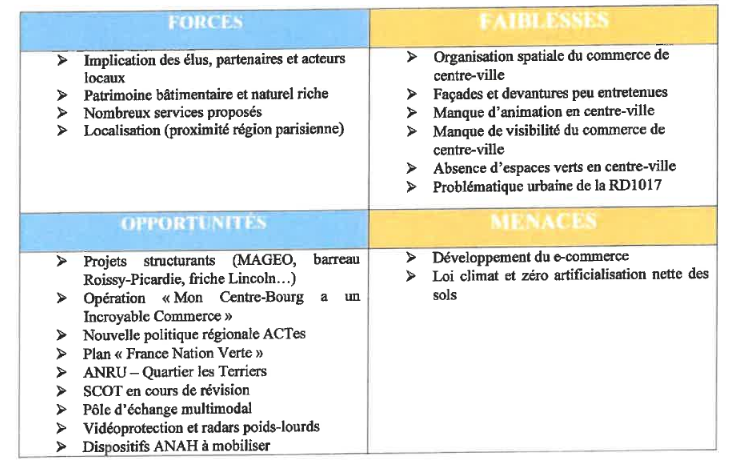

Un élément autour duquel pourrait se fédérer l'ensemble des acteurs et partenaires concernés serait l'élaboration conjointe d'un diagnostic partagé de territoire. Cette démarche réflexive et prospective pourrait précisément partir de la base qui avait été élaborée à l'échelle des PVD lors de la convention valant opération de revitalisation de territoire (ORT), comme l'illustre par exemple le diagramme suivant, issu d'une des conventions ORT dont les rapporteurs ont pu prendre connaissance :

Source : extrait de la convention valant ORT d'une

commune PVD,

transmise à la mission d'information

L'objectif serait à la fois d'élargir l'échelle du diagnostic et que la réflexion correspondante puisse fédérer l'ensemble des acteurs concernés.

Sur la base de ce diagnostic de territoire partagé, pourrait ainsi émerger la comitologie de chaque « Territoire de demain ». Cette comitologie serait coconstruite à l'échelle locale, en fonction des contextes et des particularités locaux, sur une proposition des services de l'État qui s'appuierait sur les conclusions du diagnostic.

Le comité « Territoire de demain » constitué selon ces modalités aurait pour vocation d'aiguillonner et d'évaluer la maturité et la qualité de la vision d'avenir des territoires concernés. Il lui incomberait également le rôle d'un comité de revue de financements, lequel serait chargé : d'étudier la faisabilité économique et budgétaire des projets structurants ; de garantir que les projets élaborés et sélectionnés sont finançables, à quelle échéance, et selon quelles modalités de financement ; de coordonner les leviers de financement, et notamment les fonds structurels européens.

Recommandation n° 3 : À partir d'un diagnostic de territoire partagé, appuyer la démarche « Territoires de demain » par la co-construction, sur la base d'une proposition initiale formulée par les services de l'État, d'une comitologie adaptée aux particularismes et contextes locaux (acteur concerné : services déconcentrés de l'État et ensemble des acteurs et partenaires compétents).

2. Apporter un soutien volontariste à l'ingénierie publique existante

Dans le contexte dégradé qui caractérise les finances publiques, les rapporteurs estiment qu'il est primordial d'optimiser le soutien public apporté à l'ingénierie. En ce sens, le recours à des prestations de conseil via des marchés nationaux à bon de commande paraît moins efficient que le recours à l'écosystème d'ingénierie publique qui existe déjà sur les territoires. Ces prestations, souvent gratuites pour les communes bénéficiaires (comme dans le cas des CAUE), présentent en outre l'avantage d'être familières des spécificités locales.

Ces nombreux outils publics existants, performants, sont souvent structurés à l'échelle départementale et reflètent la variété et la pluralité des contextes au sein des territoires. Ils peuvent résulter d'interventions internes du conseil départemental, qui mobilise des organes qu'il soutient financièrement ou des organismes dédiés (sociétés d'économie mixte, sociétés publiques locales...).

En particulier, les CAUE, investis par la loi d'une « mission d'intérêt public » (cf. supra), déploient une expertise, notamment sur la notion de projet, qui en fait des pôles d'ingénierie qui méritent d'être consolidés, au vu de la plus-value certaine et de l'efficience de leur action au sein de dispositifs tels que PVD.

Ces instances sont néanmoins confrontées à de graves difficultés de financement (cf. encadré ci-après), liées à la récente réforme de la taxe d'aménagement. À plus long terme, leur modèle de financement, qui repose pour l'essentiel sur cette taxe, pourrait en outre être fragilisé par la mise en oeuvre du dispositif de « zéro artificialisation nette » (ZAN) prévu par la loi dite « Climat et résilience »25(*) de 2021.

La situation financière préoccupante des CAUE

Les CAUE sont financés en grande partie par la part départementale de la taxe d'aménagement, qui représente en moyenne 80 % de leurs ressources financières. Or, la collecte de cette taxe rencontre de graves dysfonctionnements depuis septembre 2022.

En application de l'article 155 de la loi de finances initiale pour 2021, le paiement de la taxe est désormais dû dans les trois à neuf mois suivant la date d'achèvement des constructions ou aménagements, et non plus lors de la déclaration de permis de construire. De plus, les modalités de perception de la taxe ont fortement évolué : désormais l'ensemble des opérations de liquidation et de recouvrement échoient aux services fiscaux de l'État (directions départementales des finances publiques) dans un contexte dégradé de baisse des effectifs et de dysfonctionnements des outils métiers correspondants. Enfin, le ralentissement de l'activité du secteur de la construction conduit à une érosion de la base taxable, ce qui réduit en conséquence le montant de la recette fiscale.

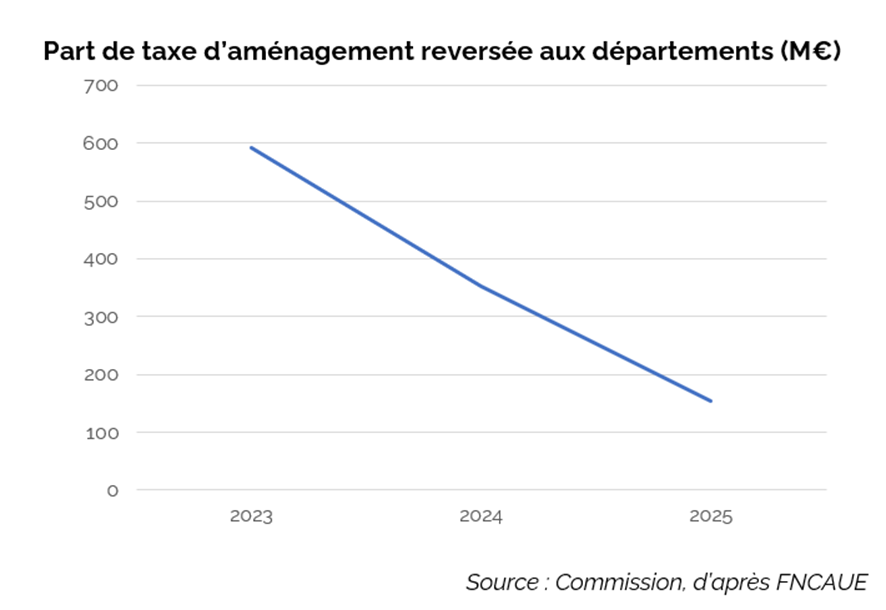

Compte tenu de ces difficultés, en trois ans, le montant de la taxe d'aménagement perçu par les départements a diminué de deux tiers, selon les estimations communiquées à la mission d'information par la FNCAUE. De fait, cette situation fragilise les ressources des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE). Selon la FNCAUE, compte tenu de ces difficultés, seuls 154 M€ de taxe d'aménagement avaient été reversés aux départements au 31 août 2025 depuis le début d'année, un montant qui s'élevait, à titre de comparaison, à 352 M€ en 2024 et à 591 M€ en 2023.

Dans ce contexte, selon cet acteur, certaines structures ont vu leurs ressources issues de la taxe diminuer de plus de moitié en 2024 ce qui, de fait, menace leur existence. Ainsi, le CAUE de la Manche serait menacé de liquidation et d'autres CAUE risqueraient la cessation de paiement ; par ailleurs, plusieurs CAUE ont dû procéder à des suppressions de postes (77 entre début 2024 et mi-2025).

Les rapporteurs jugent cette situation particulièrement alarmante pour l'avenir de l'ingénierie publique locale et appellent le Gouvernement à trouver rapidement des solutions pour sortir de la crise.

Source : Commission, d'après FNCAUE

On peut également relever d'autres structures bénéficiant elles aussi d'un statut associatif, telles que les agences d'urbanisme, dont l'action au sein du programme PVD illustre la pertinence pour les territoires qui en bénéficient.

Les agences d'urbanisme, des structures d'ingénierie publique mutualisée

Les agences d'urbanisme sont des outils de réflexion commune aux élus d'une même agglomération, et de concertation entre les collectivités territoriales et les administrations. Elles constituent une expérience originale par leur structure même, leur mode de fonctionnement et l'évolution des pratiques d'urbanisme qu'elles ont favorisées.

On compte aujourd'hui 53 agences d'urbanisme rassemblées dans un réseau national permettant d'échanger les expériences et de capitaliser les savoir-faire. Chaque agence est différente mais elles réunissent en général les communes et les communautés, les EPCI spécialisés (SCOT, AOT...), la région et le département, l'État et ses services déconcentrés, les chambres consulaires, l'université, le port, les établissements publics, etc.

Dotées d'un statut associatif, leur gouvernance repose sur un conseil d'administration rassemblant les principaux membres, qui décident, collectivement, du programme de travail, à charge pour un comité technique partenarial d'en assurer le suivi. Elles sont principalement financées par les cotisations et subventions de leurs membres.

Elles regroupent des équipes pluridisciplinaires qui travaillent en amont des projets dans la préparation et la planification d'une stratégie en matière d'aménagement.

Il existe, en complément, de nouveaux outils d'ingénierie déployés au niveau départemental, destinés aux petites collectivités victimes de la disparition des prestations autrefois fournies par les anciennes DDE et DDA : les agences techniques départementales, souvent constituées en EPA ; les sociétés publiques locales (SPL) ; les sociétés publiques locales d'aménagement (SPLA)...

L'ensemble de ces structures témoignent du dynamisme et de la diversité d'une ingénierie publique bien implantée localement. Les rapporteurs estiment en ce sens qu'il est primordial d'optimiser le soutien à l'ingénierie en privilégiant l'ingénierie publique existante. Ceci impliquerait, pour l'entité qui sera chargée de piloter au niveau national la démarche « Territoires de demain », de ne pas reconduire à l'identique les marchés nationaux à bon de commande qui avaient été conclus par l'Agence nationale de la cohésion des territoires à hauteur de 10 millions d'euros. À l'inverse, une assistance à maîtrise d'ouvrage juridique pourrait être apportée aux territoires afin qu'ils puissent favoriser le recours à l'ingénierie publique existante au niveau local dans leurs appels d'offres, tout en respectant le code de la commande publique.

En ce qui concerne l'échelle locale, de nombreuses initiatives sont mises en place par les services déconcentrés de l'État pour mieux faire connaître les ressources locales existantes en matière d'ingénierie : la mise en place d'un guichet unique de l'ingénierie depuis l'instruction ministérielle du 28 décembre 2023 ; la réalisation de nombreuses cartographies des ressources locales existantes en matière d'ingénierie...

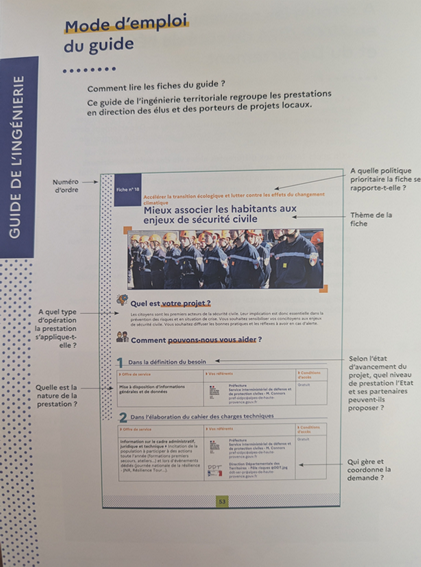

Toutefois, comme le reconnaissait en mars 2025 la ministre déléguée chargée de la ruralité26(*) d'alors, Françoise Gatel, la « finalisation » de ces cartographies demeure un objectif à atteindre. À l'inverse, un exemple de ce type de recensement achevé qui a semblé particulièrement efficace aux rapporteurs privilégiait une typologie des besoins rencontrés en matière d'ingénierie plutôt qu'une typologie des acteurs locaux de l'ingénierie (figure 11). Il a ainsi semblé aux rapporteurs que la présentation choisie répondait mieux aux préoccupations des élus locaux, et que les cartographies qui restaient à finaliser dans d'autres départements pourraient utilement adopter la même méthodologie en deux temps : en premier lieu, le type de besoin rencontré ; puis, en correspondance, les prestations existantes dans ce domaine d'activité, classées en fonction de chaque étape du projet.

Figure 11 : le mode d'emploi du « guide de l'ingénierie territoriale » élaboré par les services de l'État dans les Alpes-de-Haute-Provence. Chaque fiche est structurée selon la double entrée : « quel est votre besoin ? »/« comment pouvons-nous vous aider ? ». Cette seconde entrée est elle-même structurée selon chaque phase du projet : définition du besoin ; élaboration du cahier des charges ; étapes réglementaires préalables ; plan de financement du projet ; suivi de la réalisation du projet.

Recommandation n° 4 : Apporter une assistance à maîtrise d'ouvrage juridique aux « Territoires de demain » afin que le recours local à l'ingénierie puisse s'appuyer prioritairement sur l'ingénierie publique existante, tout en respectant le code de la commande publique (acteur concerné : entité qui pilotera au niveau national la démarche « Territoires de demain »).

Recommandation n° 5 : Établir à destination des élus « Territoires de demain » un recensement exhaustif de l'ingénierie publique existante sur le territoire (acteur concerné : services déconcentrés de l'État).

* 25 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

* 26 Dans sa réponse du 27/03/2025 à la question écrite n° 02 808 posée par M. Hervé Maurey, sénateur de l'Eure, intitulée « Complexité des dispositifs d'aides aux communes ».