N° 30

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 octobre 2025

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission de la culture, de

l'éducation, de la communication

et du sport (1) sur la proposition

de loi relative aux formations en

santé,

Par Mme Sonia de LA PROVÔTÉ,

Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : M. Laurent Lafon, président ; MM. Jérémy Bacchi, Max Brisson, Yan Chantrel, Mme Laure Darcos, MM. Bernard Fialaire, Jacques Grosperrin, Mmes Monique de Marco, Marie-Pierre Monier, M. Michel Savin, vice-présidents ; Mmes Colombe Brossel, Else Joseph, M. Pierre-Antoine Levi, Mme Anne Ventalon, secrétaires ; Mmes Marie-Jeanne Bellamy, Catherine Belrhiti, Annick Billon, Alexandra Borchio Fontimp, M. Christian Bruyen, Mmes Samantha Cazebonne, Mireille Conte Jaubert, Evelyne Corbière Naminzo, Karine Daniel, Sabine Drexler, M. Aymeric Durox, Mmes Agnès Evren, Laurence Garnier, Béatrice Gosselin, MM. Jean Hingray, Claude Kern, Mikaele Kulimoetoke, Mme Sonia de La Provôté, MM. Ahmed Laouedj, Michel Laugier, Jean-Jacques Lozach, Mmes Pauline Martin, Paulette Matray, Catherine Morin-Desailly, M. Georges Naturel, Mme Mathilde Ollivier, MM. Pierre Ouzoulias, François Patriat, Jean-Gérard Paumier, Stéphane Piednoir, Mme Sylvie Robert, MM. David Ros, Pierre-Jean Verzelen, Cédric Vial, Adel Ziane.

Voir le numéro :

|

Sénat : |

868 (2024-2025) |

AVANT-PROPOS

Compétente en matière d'enseignement supérieur, la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport s'est saisie pour avis de la proposition de loi relative aux formations en santé afin de se prononcer sur ses dispositions concernant l'accès aux études de santé.

Réformé par la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, sur laquelle la commission s'était déjà prononcée pour avis1(*), cet accès est, depuis la rentrée universitaire 2020-2021, constitué de la double voie « parcours d'accès spécifique santé » (PASS) et « licence accès santé » (LAS).

Compte tenu des difficultés de mise en oeuvre du dispositif PASS-LAS dans les universités et de leurs répercussions sur les étudiants, la commission a conduit plusieurs travaux de contrôle pour évaluer la situation et être force de proposition. Les deux rapports de Sonia de La Provôté, publiés en mai 20212(*) et mars 20223(*), ont ainsi mis en évidence des dysfonctionnements importants et formulé plusieurs recommandations pour rectifier le tir de la réforme.

Les alertes lancées par la commission se sont vues confirmer par la Cour des comptes dans le rapport qu'elle a publié en décembre 2024, à la suite d'une saisine de la commission des affaires sociales.

S'appuyant sur ces constats partagés, la présente proposition de loi, dont le périmètre ne se limite pas au seul accès aux études de santé, entend faire évoluer le dispositif PASS-LAS pour le rendre plus lisible, plus efficace et plus juste.

Sur le rapport de Sonia de La Provôté, la commission apporte son soutien à la refonte proposée, consistant en la mise en place d'une voie d'accès unique aux études de santé. Elle appelle néanmoins à la vigilance sur certaines modalités de mise en oeuvre de ce nouveau dispositif, comme sa date d'entrée en vigueur qu'elle propose, via l'amendement qu'elle a adopté, de fixer au plus tard au 1er septembre 2027, afin de laisser le temps aux universités de s'y préparer dans de bonnes conditions.

I. PASS-LAS : UNE RÉFORME MANQUÉE

A. UNE RÉFORME PERTINENTE DANS SES OBJECTIFS, MAIS TROP COMPLEXE DANS SES MODALITÉS ET DÉFAILLANTE DANS SA MISE EN oeUVRE

1. De la PACES au dispositif PASS-LAS

Mise en place à la rentrée universitaire 2010-2011, la première année commune à l'entrée dans les études de santé (PACES) constituait une année de préparation pour les étudiants souhaitant intégrer les formations en santé. Ces derniers passaient, en fin d'année, un concours pour pouvoir accéder au premier cycle de « MMOP » (médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie), le nombre de places offertes dans chaque filière étant appelé numerus clausus. Si la PACES n'était pas dénuée d'avantages (simplicité, lisibilité, équité de traitement, exigence d'excellence, faible coût), elle était très régulièrement décriée pour son taux d'échec très important (plus de deux étudiants sur trois), ses modalités d'enseignement et d'évaluation incitant au « bachotage », sa propension à favoriser un profil type d'étudiant.

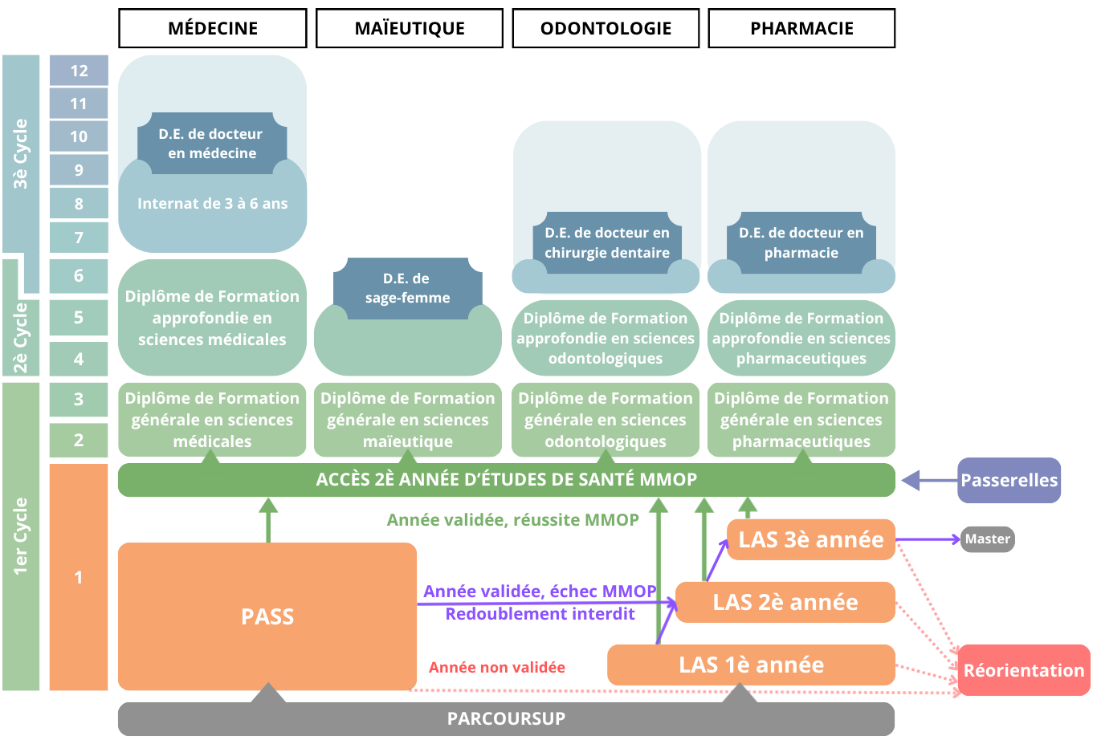

La nécessité d'une réforme de l'accès aux études de santé s'étant progressivement imposée dans les esprits, celle-ci voit le jour avec la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. S'appuyant sur différentes expérimentations préparatoires4(*), la réforme remplace la PACES par deux nouvelles voies d'accès aux études de santé :

- le parcours spécifique « accès santé » dit « PASS », pilotée par les composantes santé des universités, est une année de licence spécifique comprenant majoritairement des enseignements en santé (« majeure santé ») complétés par une « mineure » d'une autre discipline que celle de la santé ;

- la licence « accès santé » dite « LAS », pilotée par d'autres composantes universitaires, est une année de licence comprenant majoritairement des enseignements correspondant à la discipline choisie (économie, droit, sciences et techniques des activités physiques et sportives - STAPS -, ...), complétés d'une « mineure santé » apportant les compétences nécessaires à la poursuite d'études en santé.

À ces deux voies principales viennent s'ajouter des « passerelles » depuis d'autres formations en santé, principalement paramédicales.

Organisation des études en santé

Source : commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport

À l'issue de la première année universitaire :

- l'étudiant de PASS ou de LAS 1 qui a validé son année peut candidater à la filière de santé qui l'intéresse (médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie). S'il n'est pas reçu au concours, il accède en deuxième année de licence ou « LAS 2 » correspondant, pour l'étudiant de PASS, à la mineure disciplinaire de sa première année, pour l'étudiant de LAS 1, à la majeure disciplinaire de sa première année. L'étudiant peut tenter une seconde fois l'intégration en deuxième année d'études de santé à la fin de sa LAS 2 ou à la fin de sa LAS 3. Il n'existe donc pas de redoublement à proprement parler, mais une « seconde chance » d'accéder à la deuxième année d'études de santé, que l'étudiant peut choisir d'utiliser en fin de deuxième ou de troisième année de licence ;

- l'étudiant de PASS ou de LAS 1 qui n'a pas validé son année ne peut candidater à la deuxième année d'études de santé. L'étudiant de PASS n'a pas la possibilité de redoubler son année et doit, pour poursuivre vers d'autres études supérieures, se réorienter via Parcoursup. L'étudiant de LAS 1 peut redoubler sa première année ou se réorienter via Parcoursup.

La réforme introduit un autre changement important : la substitution au numerus clausus qui déterminait jusqu'alors, au niveau national et de manière stricte, le nombre d'étudiants admis en deuxième année de chaque filière de santé, un numerus apertus, établi par chaque université en lien avec l'Agence régionale de santé (ARS) et possiblement modulable. Celui-ci fixe le nombre d'étudiants admis en deuxième année de chaque filière de santé en fonction des capacités d'accueil de ladite université et des besoins en offres de santé sur son territoire d'implantation.

La réforme modifie également les modalités de sélection pour le passage en MMOP. Il est mis fin aux questionnaires à choix multiples (QCM) tant redoutés et critiqués de la PACES au profit d'un premier groupe d'épreuves, prenant la forme d'un dossier constitué des notes obtenues aux évaluations de l'année de PASS ou de LAS, et d'un second groupe, comportant une ou plusieurs épreuves orales et, le cas échéant, une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles.

2. Une réforme ambitieuse impliquant l'ensemble des composantes universitaires

La réforme de l'accès aux études de santé poursuit trois grands objectifs :

- la réussite des étudiants et la progression dans les études : afin que les étudiants ayant échoué au concours d'entrée en filières MMOP ne « repartent pas de zéro » à l'issue de la première année ou après avoir redoublé celle-ci, le nouveau système offre la possibilité d'acquérir une licence première année et, en cas d'échec au concours, de poursuivre en licence deuxième année. Il ne prévoit plus de possibilité de redoublement à proprement parler, conformément à la logique de progression dans le parcours universitaire. En revanche, l'accès aux études de santé se veut toujours exigeant et sélectif ;

- la diversification des profils des étudiants en santé : partant du constat que les métiers de la santé évoluent et qu'ils requièrent des professionnels venant d'horizons différents, la réforme entend diversifier les profils des étudiants s'engageant dans des études de santé. Elle permet, en première année, de suivre une formation en santé, à titre principal ou complémentaire, et, en parallèle, de suivre un cursus dans un autre domaine (physique, droit, philosophie, économie...), chacune des voies rendant possible l'accès en premier cycle de MMOP ;

- une meilleure répartition territoriale de l'offre de formation en santé : alors que le système de la PACES reposait sur une concentration de l'offre de formation dans les villes dotées d'une faculté de santé, le nouveau dispositif permet à des étudiants de suivre une formation en santé dans une université proche de chez eux, sans que celle-ci comprenne nécessairement une composante santé. Ce maillage territorial de l'offre de formation entend participer de la diversification des profils étudiants et d'une meilleure adaptation aux besoins en santé des territoires.

Ces objectifs ambitieux traduisent un changement de paradigme dans la conception des études de santé, lesquelles ne concernent désormais plus seulement les facultés de santé, mais impliquent d'autres composantes universitaires. En ce sens, la réforme PASS-LAS est une réforme de l'université dans son ensemble.

Si, au moment de son élaboration, ses finalités sont largement partagées par l'ensemble des parties prenantes (étudiants, parents, universitaires, professionnels de santé), sa portée et ses implications concrètes ne sont pas nécessairement bien acceptées ni comprises par tous. Ainsi, l'idée initiale d'un accès aux études de santé par la voie unique de la LAS s'est heurtée à la réticence de certains directeurs de composantes santé, encore attachés à l'esprit de l'ancien système de la PACES. La formule finalement retenue, d'une double voie PASS et LAS, est certes le fruit d'un compromis, mais aussi la source d'une complexité qui se révèlera préjudiciable au moment de la mise en oeuvre du nouveau dispositif.

3. Une première année de mise en oeuvre très chaotique, pointée par la commission dès le printemps 2021

Pour sa première année de mise en oeuvre, la réforme s'est heurtée à un double obstacle : la complexité de son architecture et le contexte de crise sanitaire qui a fortement perturbé le fonctionnement des universités.

Alertée par les nombreux dysfonctionnements remontant du terrain et le désarroi exprimé par les étudiants et leurs familles, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a décidé, dès avril 2021, de lancer une mission d'information « flash » afin de dresser un état des lieux de la situation et de formuler des recommandations en vue de l'améliorer.

À l'issue des auditions qu'elle a menées avec l'ensemble des parties prenantes, la rapporteure dresse un constat sévère5(*) : malgré de bons fondamentaux, la réforme a été trop vite appliquée, insuffisamment préparée et mal pilotée par le ministère de l'enseignement supérieur. Elle pointe en particulier :

- des carences dans la communication à l'égard des étudiants et des acteurs universitaires ;

- un manque de transparence sur les modalités de sélection pour le passage en MMOP et sur le nombre de places disponibles dans chacune des filières ;

- un défaut d'anticipation et de cadrage de la part du ministère de l'enseignement supérieur ;

- une très grande hétérogénéité dans le déploiement du dispositif, la souplesse du cadre réglementaire ayant laissé la latitude aux universités de choisir leur propre modèle et donc de s'investir plus ou moins pleinement dans la mise en oeuvre des LAS ;

- l'inadéquation des moyens financiers consacrés eu égard aux ambitions de la réforme.

Appelant le ministère à rapidement rectifier le tir, la rapporteure formule plusieurs recommandations visant, d'une part, à prendre des mesures exceptionnelles en faveur des étudiants ayant essuyé les plâtres de cette première année, d'autre part, à mettre en oeuvre les correctifs nécessaires en termes de communication et de pilotage en vue de la rentrée universitaire 2021-2022.

C'est notamment sur son rapport d'information, publié le 12 mai 2021, que le Gouvernement s'est appuyé pour mettre en oeuvre plusieurs mesures correctives au bénéfice des étudiants de la première promotion PASS-LAS, parmi lesquelles l'augmentation de la part des places en filières MMOP pouvant être réaffectées d'un parcours de formation à l'autre (principe de fongibilité des places), l'organisation systématique de sessions de rattrapage ou la continuité du choix disciplinaire entre la première année et la deuxième année de LAS.

Constatant par ailleurs que les universités qui se sont le mieux appropriées la réforme sont principalement celles qui en avaient été préfiguratrices, comme l'Université d'Angers ou l'Université Paris-Cité , ainsi que celles ayant opté pour un modèle tout LAS, comme l'Université de Caen ou l'Université de Strasbourg, la rapporteure pose, dès 2021, la question du maintien, à terme, du double dispositif PASS-LAS et d'un possible basculement progressif vers une voie d'accès unique.

* 1 M. Laurent Lafon, avis n° 516 (2018-2019) fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 21 mai 2019.

* 2 Mme Sonia de La Provôté, rapport d'information n° 585 (2020-2021) fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 12 mai 2021.

* 3 Mme Sonia de La Provôté, rapport d'information n° 590 (2021-2022) fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 29 mars 2022.

* 4 L'AlterPACES, expérimentée dans 16 universités, permettait à des étudiants ayant entre une et trois années de licence dans un autre domaine d'être admis directement en 2ème ou 3ème année des études de santé, selon un quota défini par l'université. Le PluriPASS, mis en place dès 2015 à l'Université d'Angers, permettait aux étudiants d'accéder aux études de santé, mais aussi à une quinzaine de licences ou à des écoles d'ingénieurs ; d'autres universités ont par la suite repris ce dispositif. La PACES adaptée, expérimentée à partir de 2018 par trois universités parisiennes et l'Université de Brest, offrait deux chances d'admission dans les études de santé sans redoublement et une poursuite d'études dans une diversité de parcours de licence.

* 5 Rapport précité.