EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Redéfinition des

éléments constitutifs du délit de soustraction par

un parent à ses obligations légales et création d'une

circonstance aggravante et d'une peine complémentaire de travail

d'intérêt général

L'article 1er vise à faciliter la caractérisation du délit de soustraction, par un parent, à ses obligations légales qui découlent de l'exercice de l'autorité parentale en substituant au critère de résultat qui fonde cette infraction un critère formel. La sanction du manquement du parent à ses obligations serait en outre renforcée par la création d'une circonstance aggravante dès lors qu'un crime ou plusieurs délits commis par un mineur aurait un lien direct avec la soustraction du parent à ses obligations légales et par la création d'une peine complémentaire de travail d'intérêt général.

La pertinence de ces mesures n'étant pas démontrée, la commission a adopté cet article, significativement modifié par un amendement présenté par son rapporteur, qui remplace l'ensemble des évolutions proposées dans le texte transmis au Sénat par une extension du périmètre de l'actuelle circonstance aggravante aux délits de non-exécution d'une décision judiciaire imposant le versement d'une pension, de non-déclaration en vue de ne pas verser une pension, de non présentation d'enfant et de non-respect de l'obligation de scolarisation.

1. La défaillance ou l'action fautive des parents peuvent aussi bien faire l'objet d'une sanction pénale que civile, quoique ces sanctions ne soient pas ciblées sur la délinquance des mineurs

1.1. Dans un souci de protection des mineurs, le législateur a, de longue date, prévu des sanctions à l'encontre des parents qui ne respecteraient pas les obligations qui découlent de l'exercice de l'autorité parentale

Depuis 1804, le code civil octroie de plein droit aux parents le bénéfice de l'autorité parentale. Celle-ci a certes pour conséquence des droits, comme « l'honneur et le respect »15(*) que l'enfant doit à ses parents, mais également, en application de l'article 371-1 du même code, des « devoirs ». Ces devoirs ont « pour finalité l'intérêt de l'enfant »16(*). Ainsi, les parents doivent « protéger [leur enfant] dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité », « assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne »17(*).

De ce principe général résultent de nombreuses dispositions ayant pour objectif d'inciter les parents au respect de leurs obligations légales. Ces dispositions relèvent de deux catégories, qui sont indépendantes mais non exclusives l'une de l'autre : des dispositions pénales ayant pour fonction de sanctionner les parents qui se seraient soustraits à ces obligations, et des dispositions civiles qui, en agissant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, peuvent également s'apparenter soit à un accompagnement des parents qui connaîtraient des difficultés, plus ou moins subies, dans l'éducation et l'entretien de leur enfant, soit à une sanction lorsque le désintérêt des parents est volontaire.

a. Les mesures civiles visent à protéger le mineur du ou des parents défaillants ou lui infligeant de mauvais traitements

S'agissant des mesures civiles, le code civil prévoit une gradation de mesures permettant de protéger le mineur lorsque ses parents ne s'occupent pas, peu ou mal de lui, que les parents aient commis une faute ou non. Sans prétendre à l'exhaustivité, peuvent être mentionnées cinq catégories de mesures que peut prendre le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants.

En premier lieu, lorsque le juge aux affaires familiales doit se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale des parents, notamment en cas de séparation de ceux-ci, l'article 373-2-11 du code civil impose au juge de prendre en considération « l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ». Ainsi, un parent qui aurait notoirement démontré une inaptitude à respecter les obligations légales résultant de son autorité parentale aurait une faible probabilité d'obtenir une décision favorable, telle que la fixation de la résidence de l'enfant chez lui.

En deuxième lieu, sans que cela résulte nécessairement d'une faute de la part du parent, les mesures d'assistance éducative permettent, pour les cas les plus problématiques, de placer l'enfant qui apparaîtrait en danger ou dont les conditions d'éducation ou de développement seraient gravement compromises, ce qui signifie retirer au parent la garde de son enfant18(*).

En troisième lieu, les modalités d'exercice de l'autorité parentale peuvent être aménagées par le prononcé d'une ordonnance de protection en cas de violences intrafamiliales, que le juge apprécie notamment au regard des violences dont peuvent être victimes les enfants du couple19(*).

En quatrième lieu, le juge peut, sans retirer formellement l'exercice de l'autorité parentale, la déléguer. En cas de « désintérêt manifeste des parents », « d'impossibilité [pour les parents] d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale », ou de poursuite ou de condamnation « pour un crime commis sur la personne de l'autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci [ou] pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant alors qu'il est le seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale »20(*), le juge aux affaires familiales peut en effet être saisi aux fins du prononcé d'une délégation de tout ou partie de l'autorité parentale à un tiers - membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance. Il convient de noter que la délégation de l'autorité parentale n'est pas incompatible avec le partage de tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire21(*). Le tribunal judiciaire peut en outre procéder à une déclaration judiciaire de délaissement parental lorsque les parents d'un mineur « n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit »22(*). Dans ce cas, l'autorité parentale est déléguée à la personne ou à l'établissement auquel l'enfant a été précédemment confié.

Enfin, de nombreuses dispositions permettent au juge de retirer partiellement ou entièrement l'exercice de l'autorité parentale, voire la titularité de l'autorité parentale, pour des faits d'une gravité variable.

Le parent « qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause » est ainsi « privé de l'exercice de l'autorité parentale »23(*).

Outre ce cas qui peut être indépendant de la volonté du parent, la commission de plusieurs méfaits ou actes de négligence fautive peut être sanctionnée, par défaut ou à la discrétion du juge, par le retrait de l'exercice de l'autorité parentale ou même de l'autorité parentale dans sa titularité. Il en va ainsi d'un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d'un crime commis sur la personne de l'autre parent24(*), de la coaction ou de la complicité d'un délit commis sur la personne de son enfant ou de l'autre parent25(*) ou encore de la coaction ou de la complicité d'un délit commis sur son enfant26(*). Le juge peut prendre les mêmes mesures lorsqu'un « mauvais traitement, la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, une inconduite notoire ou des comportements délictueux, un défaut de soins ou un manque de direction mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant »27(*).

b. Les sanctions pénales visent à réprimer les parents défaillants, dès lors que cette défaillance apparaît intentionnelle

En parallèle des mesures civiles qui permettent au juge de redéfinir les modalités d'exercice de l'autorité parentale, voire de retirer l'exercice de cette autorité et, ainsi, de protéger, en l'éloignant, le mineur d'un parent qui lui serait néfaste par négligence ou délibérément, le code pénal sanctionne par plusieurs dispositifs spécifiques les atteintes aux mineurs, en particulier lorsqu'elles émanent de leurs parents. Ces sanctions sont principalement régies par le chapitre VII du titre II du livre II du code pénal.

Le tableau ci-dessous présente quelques-unes des principales peines encourues en cas d'atteinte à un mineur de la part d'un ascendant ou de toute autre personne exerçant à son égard l'autorité parentale. Il n'inclut pas, notamment, les crimes et délits à l'encontre d'un mineur, qui s'appliquent à toute personne, que cette dernière exerce ou non l'autorité parentale (par exemple, le délaissement de mineur28(*) ou la provocation du mineur à la consommation de stupéfiants29(*), à la consommation excessive ou habituelle d'alcool30(*) ou à la commission d'un crime ou d'un délit31(*)).

Principales peines encourues en cas d'atteinte

à un mineur de la part d'un ascendant ou de toute autre personne

exerçant

à son égard l'autorité

parentale

|

Article du code pénal |

Catégorie de crime ou délit |

Action criminelle ou délictuelle |

Peine encourue (hors circonstance aggravante) |

|

4° ter de l'article 221-4 |

Infanticide |

Meurtre sur un descendant en ligne directe |

Réclusion criminelle à perpétuité |

|

4° ter de l'article 222-3 |

Torture |

Torture et actes de barbarie sur un descendant en ligne directe |

Vingt ans de réclusion criminelle |

|

227-3 |

Abandon |

Non-exécution d'une décision judiciaire imposant le versement d'une pension en raison d'une obligation familiale |

Deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende |

|

227-5 |

Atteinte à l'exercice de l'autorité parentale |

Non représentation d'un mineur à la personne qui a le droit de le réclamer |

Un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende |

|

227-7 |

Soustraction d'un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle |

Un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende |

|

|

227-15 |

Mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs |

Privation d'aliments ou de soins au point de compromettre la santé du mineur |

Sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende |

|

227-17 |

Soustraction, sans motif légitime, aux obligations légales du parent au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur |

Deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende |

|

|

227-17-1 |

Non-inscription dans un établissement d'enseignement |

Six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende |

|

|

227-27-2-1 et 222-22-3 |

Viol ou agression sexuelle incestueux |

Atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur. |

Jusqu'à 20 ans de de réclusion criminelle |

|

3° bis de l'article 322-3 |

Destructions, dégradations et détériorations du bien d'autrui |

La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à un descendant en ligne directe |

Cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende |

Source : commission des lois

1.2. Le délit de soustraction régi par l'article 227-17 du code pénal est celui sur lequel le juge peut s'appuyer pour sanctionner un parent dont le comportement aurait un lien de causalité avec l'acte de délinquance de son enfant mineur

Comme le démontrent les délits précités, l'exercice de l'autorité parentale a pour conséquence la sanction, pour le parent, du non-respect des obligations que lui impose la loi, et notamment l'article 371-1 du code civil relatif à la protection du mineur, à sa bonne éducation et à son développement.

L'exercice de l'autorité parentale a aussi pour corolaire la responsabilité du parent en cas de dommage causé par son enfant mineur, par exemple à la suite d'actes de délinquance. Cette responsabilité du parent s'applique de plein droit en matière civile (voir le commentaire de l'article 3).

Sur le plan pénal, le parent, même manifestement défaillant, ne peut, en application du principe de personnalité de la peine reconnu par le Conseil constitutionnel32(*) et défini à l'article 121-1 du code pénal qui dispose que « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait », être tenu directement responsable des actes de délinquance de son enfant mineur. Toutefois, il peut être assigné en justice au regard de son comportement de parent, lorsqu'il est démontré que les actes de délinquance du mineur résultent, même partiellement, de la mauvaise éducation, de l'insuffisance de soins ou, plus largement, d'une abstention fautive du parent. C'est donc le comportement du parent, et non l'acte de délinquance juvénile du mineur, qui serait alors sanctionné.

Ce comportement fautif est rattaché à l'article 227-17 du code pénal, qui sanctionne le délit de soustraction, au titre de la mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs.

Article 227-17 du code pénal

« Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s'est rendue coupable sur le même mineur du délit prévu à l'article 433-18-1, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende. »

Ainsi, la soustraction d'un parent, sans motif légitime, à ses obligations légales « au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur » est passible d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, qui peut être portée à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende en cas de non-déclaration à l'officier d'état civil de la naissance d'un nouveau-né.

Comme pour toutes les atteintes aux mineurs et à la famille, les parents reconnus coupables du délit de soustraction encourent également les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal, comme l'interdiction des droits civiques, l'interdiction de quitter le territoire ou encore l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Peuvent encourir ces peines, principales et complémentaires, les deux parents, dès lors qu'ils exercent l'autorité parentale : ainsi, même en l'absence de cohabitation avec le mineur, un parent peut être condamné sur le fondement de l'article 227-17 du code pénal33(*).

Contrairement à certains faits auxquels répondent les mesures civiles précitées, le délit de soustraction est, comme tous les crimes et délits34(*), intentionnel. Pour qu'une condamnation soit prononcée sur le fondement de l'article 227-17, l'accusation doit donc démontrer que le parent en cause avait conscience de s'être soustrait à ses obligations au point de compromettre l'intégrité physique ou morale de son mineur. En outre, non seulement le parent défaillant peut invoquer un « motif légitime » justifiant son comportement, mais un lien de causalité entre la soustraction du parent à ses obligations légales et la compromission de la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant doit également être prouvé.

Si la jurisprudence interprète strictement la prise en compte d'un motif légitime35(*), en pratique le lien de causalité et l'intentionnalité sont en revanche plus difficiles à démontrer, en particulier pour le cas de mise en cause d'un parent en raison des actes de délinquance commis par son enfant mineur. À ce titre, la direction nationale de la police judiciaire a indiqué au rapporteur que « cette incrimination est difficile à caractériser pour les services d'enquête. Face aux situations de [parents démissionnaires vis-à-vis de leur enfant devenu délinquant], l'autorité judiciaire souhaite rarement procéder à l'ouverture d'une enquête pour soustraction aux obligations légale, considérant que les faits ne sont pas caractérisés au regard des éléments apportés lors de l'enquête ».

Ainsi, tous motifs confondus, seules 212 condamnations sur le fondement principal de l'article 227-17 du code pénal ont été prononcées en 2023, un chiffre certes en hausse de 14 % sur un an mais demeurant incontestablement faible compte tenu de son champ d'application. Le quantum moyen des peines d'emprisonnement ferme s'élève à 6,8 mois. Cette hausse modeste, pour l'année 2023, pourrait trouver son explication dans les directives adressées par le garde des Sceaux aux parquetiers pour définir la réponse pénale aux émeutes urbaines de l'été 2023, le garde des Sceaux ayant rappelé que « le fait pour un parent de ne pas intervenir pour s'opposer à toute sortie du domicile qui exposerait son enfant à un environnement d'une extrême dangerosité, de nature à compromettre tant sa santé que sa sécurité, pourrait être susceptible de constituer [l'] infraction »36(*) mentionnée à l'article 227-17 du code pénal.

Interrogés, les services du ministère de la justice n'ont toutefois pas été en mesure de communiquer le chiffre précis, parmi ces 212 condamnations, de celles qui résultent de la commission d'actes de délinquance par le mineur dont a la charge le parent concerné. En tout état de cause, et nonobstant les directives rappelées en juillet 2023 par le garde des Sceaux, elles semblent très marginales, la plupart si ce n'est la quasi-totalité des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 227-17 étant décorrélées de toute faute commise par le mineur et aucune décision significative, notamment de la part de la Cour de cassation, n'apparaissant sur le motif d'une soustraction parentale ayant entrainé la commission d'un acte de délinquance par le mineur.

Le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jean Terlier, note en effet dans son rapport sur le présent texte que si « l'article 227-17 du code pénal permet d'appréhender un large champ de comportements défaillants des parents, tels que des carences éducatives graves, une absence de soins ou une absence d'intérêt pour la scolarisation de leurs enfants », l'applicabilité de cet article 227-17, dans sa version actuelle, pour sanctionner les parents de mineurs délinquants est « incertaine »37(*). En conséquence, seules « de rares décisions judiciaires [retenant] une telle incrimination pour sanctionner les parents de mineurs délinquants » ont été « identifiées »38(*).

Cette incertitude ou, du moins, la difficulté à invoquer l'article 227-17 pour sanctionner des parents qui n'auraient pas prévenu la commission d'actes de délinquance par leur enfant mineur ou qui l'auraient incitée par leur comportement fautif, a été corroborée par les auditions menées par le rapporteur. À titre d'exemple, le conseil national des barreaux a indiqué « qu'il existe clairement une difficulté à prouver le lien de causalité entre la soustraction fautive d'un parent à ses obligations légales et la commission par son enfant mineur d'un crime ou d'un délit », tandis que, selon le syndicat de la magistrature, « cette infraction est très peu utilisée par les parquets car les situations rencontrées relèvent davantage de la protection de l'enfance et de la nécessité d'accompagner des parents que de la mise en danger volontaire des mineurs par leurs parents »39(*).

2. L'article 1er vise à faciliter la caractérisation du délit de soustraction par un parent à ses obligations légales et renforce les sanctions afférentes

L'article 1er de la proposition de loi modifie l'article 227-17 du code pénal - et, en parallèle, l'article 322-15 du même code - sur trois points, auxquels s'ajoute une coordination au sein du code pénal pour prévoir leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna (3° de l'article 1er).

2.1. La redéfinition des critères de caractérisation du délit de soustraction

Le a du 1° de l'article 1er redéfinit substantiellement les éléments constitutifs du délit de soustraction d'un parent à ses obligations légales.

Alors qu'en l'état du droit, il s'agit d'une infraction de résultat, l'article 1er en modifie la nature pour en faire une infraction formelle, en remplaçant les termes « au point de » par les termes « de nature à ». Cela signifie qu'elle pourra être invoquée alors même que la compromission de la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de l'enfant mineur n'aura pas eu lieu, dès lors que le comportement des parents est de nature à favoriser cette compromission. Ainsi, ce n'est plus le résultat qui serait pénalisé, mais le risque : il ne serait alors plus nécessaire de démontrer les conséquences effectives de la défaillance des parents sur l'enfant pour qu'une condamnation soit prononcée.

Cette modification est présentée par le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jean Terlier, comme un moyen de « faciliter »40(*) la caractérisation du délit de soustraction, et donc, selon l'objectif porté par l'auteur du texte, Gabriel Attal, de « sanctionner [les] parents qui n'assument pas leurs responsabilités, qui laissent prospérer la spirale de la violence »41(*).

Toutefois, la caractérisation de ce délit serait soumise à deux nouvelles conditions non cumulatives, limitant la portée de cette « facilitation » :

- le caractère répété de la soustraction du parent à ses obligations légales ;

- ou la gravité de cette soustraction, ce qui constitue un retour partiel à l'état antérieur du droit, la condition de gravité ayant été supprimée, à l'initiative du Sénat, en 2002 par le biais de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice.

Ainsi, cette nouvelle caractérisation du délit de soustraction devrait couvrir davantage de situations, que la soustraction prenne sa source dans la répétition des agissements du parent ou dans la gravité de son comportement, et ce même si, in fine, ces agissements n'ont pas eu conséquence dommageable pour le mineur.

Il convient par ailleurs de noter que l'article 227-17 sanctionne le comportement défaillant du parent, indépendamment du propre comportement du mineur. En conséquence, les modifications portées par le a du 1° du présent article 1er ne s'appliqueraient pas aux seuls parents de mineurs ayant commis des actes de délinquance.

2.2. La création d'une circonstance aggravante ciblée sur les parents de mineurs condamnés pour des infractions pénales

Le b du 1° de l'article 1er complète l'article 227-17 du code pénal en prévoyant une circonstance aggravante ciblant explicitement les parents de mineurs condamnés définitivement par la justice pénale, ce qui inclut naturellement les faits de délinquance.

Ainsi, lorsque la soustraction du parent aurait « directement » conduit à la commission, par le mineur, d'un crime ou de plusieurs délits définitivement condamnés par la justice pénale, la peine maximale encourue par le parent serait alors portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.

Le texte initial prévoyait que le mineur devait avoir commis « plusieurs crimes ou délits » pour que cette circonstance aggravante soit applicable, mais la commission des lois de l'Assemblée nationale a assoupli les conditions de sa caractérisation, en prévoyant que la circonstance aggravante était ouverte dès lors que le mineur avait commis « au moins un crime ou plusieurs délits ».

Dans le texte transmis au Sénat, trois conditions cumulatives doivent donc être réunies pour que soit caractérisée la circonstance aggravante :

- la commission du délit de soustraction par un parent à ses obligations légales ;

- le lien direct entre la soustraction du parent et la commission d'un crime ou de plusieurs délits par le mineur ;

- la condamnation définitive du mineur pour au moins un crime ou plusieurs délits, ce qui peut donc avoir lieu plusieurs années après les agissements fautifs du parent.

Bien que le périmètre d'application des deux délits soit proche, cette circonstance aggravante serait cependant distincte, dans l'esprit, du « fait de provoquer directement un mineur à commettre un crime ou un délit », sanctionné de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende par l'article 227-21 du code pénal.

2.3. La création d'une peine complémentaire d'intérêt général

Alors que la peine d'intérêt général constitue, conformément à l'article 131-8 du code pénal, une peine alternative à l'emprisonnement, que peut prononcer le juge dès lors « qu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement », le c du 1° et le 2° de l'article 1er ouvrent la possibilité, pour le juge, de prononcer une peine complémentaire d'intérêt général.

Cette peine serait encourue aussi bien à l'encontre de tous les parents déclarés coupables du délit d'infraction, que leur enfant mineur ait commis ou non des actes de délinquance, qu'à l'encontre de toutes les personnes physiques coupables de faits de « destructions, dégradations et détériorations », le 2° du présent article 1er modifiant l'article 322-15 du code pénal relatif aux peines complémentaires applicables pour ces faits. La modification proposée dépasse donc largement le seul périmètre de la responsabilisation des parents de mineurs délinquants.

Conformément à l'article 434-42 du code pénal, la violation des obligations résultant d'une peine de travail d'intérêt général est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

3. Des mesures qui engendreraient davantage de confusion qu'elles ne seraient utiles

La commission n'a pas été convaincue du bien-fondé des mesures proposées par l'article 1er dont la rédaction n'est apparue ni opportune, ni opérationnelle. En conséquence, elle a adopté l'amendement COM-32, présenté par son rapporteur, qui procède à sa réécriture.

En premier lieu, la redéfinition des éléments constitutifs du délit de soustraction, qui passerait d'une infraction de résultat à une infraction formelle, apporterait une forte confusion avec l'article 375 du code civil, relatif aux mesures d'assistance éducative. Ces mesures, qui peuvent être prononcées lorsque « la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises », paraissent préférables à la pénalisation lorsque le comportement du parent engendre un risque de compromission ou de danger, sans qu'il n'y ait eu encore de dommage effectif. L'infraction formelle et non de résultat appelle en effet davantage des mesures de prévention que de répression. Par ailleurs, les modifications proposées par l'Assemblée nationale auraient concerné l'ensemble des parents connaissant des difficultés dans l'exercice de leur parentalité, et non les seuls parents de mineurs délinquants. L'extension du périmètre d'application du délit de soustraction proposée par l'Assemblée nationale paraît à ce titre d'autant moins appropriée. En conséquence, l'amendement COM-32 maintient la définition actuelle du délit de soustraction et supprime donc la rédaction proposée par l'Assemblée nationale.

De même, la pertinence de la nouvelle circonstance aggravante prévue par le b de l'article 1er, qui s'appliquerait aux parents dont la soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, d'au moins un crime ou plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, n'est pas démontrée. L'ensemble des personnes auditionnées, y compris les représentants des administrations centrales relevant du ministère de la justice, ont mis en doute son caractère praticable, compte tenu de la difficulté à prouver le lien direct entre la commission d'une infraction par le mineur et le comportement fautif du parent. Le scepticisme des acteurs judiciaires interrogés par le rapporteur laisse entendre que cette nouvelle circonstance aggravante serait un outil inusité, a fortiori au regard du faible nombre de condamnations prononcées sur le fondement de l'article 227-17 du code pénal (212 condamnations en 2023, tous motifs confondus). La commission des lois de l'Assemblée nationale a en outre elle-même, dans son rapport sur le présent texte, souligné les « difficultés » inhérentes à cette nouvelle circonstance aggravante, qu'il s'agisse de la difficulté probatoire ou de la temporalité excessivement longue exigée pour mettre en oeuvre cette circonstance aggravante, puisque la juridiction devra statuer sur le délit de soustraction du parent plusieurs années la commission des faits par le mineur, dans l'attente du jugement définitif de ce dernier. C'est pourquoi le même amendement COM-32 supprime également la nouvelle circonstance aggravante telle que proposée par le texte transmis au Sénat par l'Assemblée nationale.

En revanche, ledit amendement COM-32 étend le périmètre de l'actuelle circonstance aggravante aux délits de non-exécution d'une décision judiciaire imposant le versement d'une pension, de non-déclaration en vue de ne pas verser une pension, de non présentation d'enfant et de non-respect de l'obligation de scolarisation. Contrairement à la circonstance aggravante que prévoyait initialement la proposition de loi, il s'agit là de délits clairement définis dans le code pénal, connus des acteurs judiciaires.

Enfin, le même amendement COM-32 supprime la peine complémentaire de travaux d'intérêt général que prévoit le texte, afin de maintenir le principe selon lequel les travaux d'intérêt général sont des peines alternatives à la peine d'emprisonnement. Il n'apparaît en effet pas souhaitable de modifier le régime des travaux d'intérêt général, a fortiori alors que le législateur ne dispose d'aucune garantie sur le fait que le travail d'intérêt général sera réellement en lien avec la réparation du délit commis par le parent. Par ailleurs, si le juge estime qu'une peine de travail d'intérêt général est plus appropriée au cas d'espèce, il peut déjà, conformément à l'article 131-8 du code pénal, condamner à une peine de travaux d'intérêt général le parent reconnu coupable du délit de soustraction.

La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 2

Obligation de déférer aux convocations du juge

des enfants statuant en matière d'assistance éducative,

assortie d'une amende civile

L'article 2 tend à renforcer les prérogatives du juge des enfants en matière d'assistance éducative en fixant le principe selon lequel les parents sont tenus de déférer aux convocations et aux audiences du juge et en donnant à ce dernier la faculté de condamner à une amende civile les parents qui, « sans motif légitime », n'y auraient pas déféré. Ainsi, cet article vise à aligner partiellement le droit civil sur le droit pénal, le code de la justice pénale des mineurs prévoyant que le juge peut ordonner que les parents d'un mineur poursuivi soient conduits devant la justice par la force publique et, sur réquisition du ministère public, qu'ils soient condamnés à une amende ainsi qu'à un stage de responsabilité parentale.

Considérant que les mesures d'assistance éducative relèvent d'une logique d'adhésion, contrairement aux mesures pénales qui ont une visée avant tout répressive, la commission a, sur proposition de son rapporteur, supprimé les nouvelles obligations prévues à l'article 2 et a procédé à la correction d'une erreur matérielle dans le code de la justice pénale des mineurs.

1. Bien que les mesures d'assistance éducative prévoient que les parents sont entendus par le juge civil, celui-ci ne peut prononcer d'amende à l'encontre des parents qui ne défèreraient pas à ses convocations

1.1. Depuis 2002, les parents d'un mineur poursuivi peuvent, en matière pénale, être contraints de déférer aux convocations du juge, sous peine d'amende

En matière pénale, le principe général fixé tant par le code de la justice pénale des mineurs, en vigueur depuis septembre 2021, que par l'ancienne ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante repose sur l'implication des parents dès lors que leur enfant mineur est poursuivi pour des faits de délinquance. Cette implication peut prendre diverses formes.

En premier lieu, le code de la justice pénale des mineurs prévoit que, sauf exceptions42(*) exhaustivement listées à l'article L. 311-2 du même code, les parents43(*) sont « informés par le ministère public ou, selon le cas, la juridiction d'instruction ou de jugement, des décisions prises à l'égard du mineur »44(*).

En deuxième lieu, sous réserve des mêmes exceptions que celles applicables à l'information des parents, chaque mineur poursuivi a « le droit d'être accompagné par ses représentants légaux » à chaque audience au cours de la procédure et, si le juge estime qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'être accompagné et que la présence des représentants légaux ne porte pas préjudice à la procédure, lors des auditions et interrogatoires45(*).

Enfin, et nonobstant ce droit à l'accompagnement qui est à la discrétion du mineur, l'article L. 311-1 dudit code prévoit que les parents46(*) sont « convoqués à toutes les audiences des juridictions pour mineurs ». Le juge ou l'autorité compétente peut en outre convoquer les parents lors des auditions et interrogatoires dès lors que leur présence lui apparaît « nécessaire »47(*).

Il convient de noter que la convocation des parents à toutes les audiences concernant leur enfant mineur est entièrement indépendante de la commission éventuelle, par les parents, d'une quelconque faute, telle qu'un délit de soustraction48(*) ou un délit de provocation d'un mineur à la commission d'un crime ou d'un délit49(*). Sans préjudice de l'hypothétique constat de tels délits à l'occasion des interrogatoires et de l'enquête du juge d'instruction, la convocation des parents lorsqu'un mineur est poursuivi n'est que le corolaire des devoirs inhérents à l'exercice de l'autorité parentale et résulte du souhait constant du législateur de veiller à intégrer les parents à la procédure de réparation du dommage causé et à la dimension pédagogique de la peine, d'une part, et de protéger le mineur en s'assurant qu'il est accompagné de personnes de confiance, d'autre part.

Toutefois, malgré le principe ancien de convocation des parents à toutes les audiences, aucune mesure ne permettait, jusqu'en 2002, de sanctionner les parents qui ne défèrent pas aux convocations des juges. C'est pourquoi, lors de l'examen de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, la commission des lois du Sénat a, à l'initiative de ses rapporteurs, Jean-Pierre Schosteck et Pierre Fauchon, complété le dispositif pénal pour permettre au juge de condamner à une amende les parents qui ne répondent pas aux convocations lors d'une procédure judiciaire concernant leur enfant. Ces dispositions figurent désormais à l'article L. 311-5 du code de la justice pénale des mineurs50(*).

Dans sa version actuelle, cet article prévoit que le magistrat ou la juridiction pour mineurs peut, d'office ou sur réquisition du ministère public, ordonner que les représentants légaux du mineur poursuivi qui ne défèrent pas à la convocation à comparaître devant la justice soient « immédiatement amenés par la force publique » pour être entendus. Ils peuvent en outre, sur réquisitions du ministère public, être condamnés par le magistrat ou la juridiction à une amende dont le montant ne peut excéder 3 750 euros et à un stage de responsabilité parentale. Cette amende peut, d'une part, être rapportée par le magistrat concerné si les représentants légaux défèrent aux convocations ultérieures et, d'autre part, faire l'objet d'une opposition devant le tribunal correctionnel statuant à juge unique dans les dix jours à compter de sa notification.

C'est en partie sur cet article L. 311-5 que le garde des Sceaux s'est appuyé pour définir la réponse pénale aux actes de violences commis par des mineurs lors des émeutes urbaines de l'été 2023, en « invit[ant] » les parquets à « requérir le prononcé de ces stages et amendes en cas d'absence sans motif légitime des représentants légaux à l'audience concernant leur enfant mineur » et en rappelant aux présidents de juridictions que « l'application [...] de l'article L. 311-5 du code de la justice pénale des mineurs pourra [...] être requise à l'égard des représentants légaux des mineurs ainsi convoqués qui s'abstiendraient de comparaître sans motif valable » 51(*). In fine, sans qu'il soit toutefois possible de savoir si le rappel de l'article 311-5 précité en est responsable, « au moins un des deux parents [fut] présent lors de la procédure de défèrement dans 81,2 % des cas », d'après les données publiées par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse52(*).

Conformément à l'article L. 422-2 du code de la justice pénale des mineurs, les parents qui ne défèrent pas aux convocations du procureur de la République en matière d'alternative aux poursuites s'exposent aux mêmes sanctions que celles prévues à l'article L. 311-5 précité.

1.2. Une telle obligation à l'égard des parents est rare en matière civile et ne s'applique pas lorsque le juge des enfants prononce des mesures d'assistance éducative

a. En matière civile, seul le juge des tutelles peut obliger à déférer à ses convocations et condamner les récalcitrants à une amende

Le code civil impose, lui aussi, à certaines personnes de déférer aux convocations du juge ou du procureur de la République sous peine d'une condamnation à une amende civile, uniquement, toutefois, en matière de tutelle. Un seul de ces cas de figure, assez éloigné des problématiques liées à la délinquance juvénile, concerne les parents d'enfants mineurs.

En effet, l'obligation de déférer aux convocations du juge ou du procureur de la République en matière civile concerne principalement les procédures liées à la tutelle dite « dative » d'un mineur, c'est-à-dire en opposition à la tutelle légale qui est la tutelle de droit qu'exerce un parent sur son enfant mineur. La tutelle dative s'ouvrant « lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l'exercice de l'autorité parentale »53(*), elle ne s'applique donc pas, par définition, aux parents du mineur concerné.

Une fois qu'un ou des tuteurs sont désignés par le juge des tutelles, l'article 411-1 du code civil leur impose de déférer aux convocations du juge des tutelles ou du procureur de la République et de leur communiquer toute information que ces derniers requièrent. Le juge peut prononcer à leur encontre des injonctions et les condamner à une amende civile ne pouvant excéder 10 000 euros54(*) s'ils n'y ont pas déféré.

Des obligations similaires, régies par les articles 416 et 417 du code civil et passibles des mêmes sanctions, s'appliquent également aux personnes auxquelles sont confiés des majeurs protégés.

Le seul cas dans lequel les parents d'un enfant mineur sont, en matière civile, formellement tenus de déférer aux convocations du juge est assez limité dans la pratique puisqu'il s'agit de l'administration légale des biens de l'enfant, dans le cas peu fréquent dans lequel le mineur disposerait, par exemple suite à un héritage, de biens substantiels avant sa majorité. Sur le modèle de l'article 411-1 du code civil, l'article 387-6 du même code prévoit ainsi que l'administrateur légal qui est, par défaut, le parent55(*), « est tenu de déférer aux convocations du juge des tutelles et du procureur de la République et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent », notamment en cas de désaccord entre les administrateurs légaux. À défaut, « le juge peut prononcer contre lui des injonctions et le condamner [une] amende civile » ne pouvant, elle aussi, excéder 10 000 euros56(*). Ce pouvoir de contrôle et de surveillance du juge se justifie par la nécessité de contrôler la gestion des biens du mineur par ses parents, et ainsi éviter tout abus, tentative d'extorsion ou mauvaise gestion évidente.

b. Les parents ne sont pas formellement tenus de déférer aux convocations du juge des enfants pour le prononcé de mesures d'assistance éducative

À l'exception de ces procédures liées à la tutelle des mineurs ou aux majeurs protégés, le code civil ne prévoit pas d'obligation explicite à déférer aux convocations du juge ou du ministère public, y compris pour toutes les autres procédures aménageant ou relevant de l'autorité parentale.

Parmi ces nombreuses procédures pour lesquelles aucune obligation de défèrement n'existe figure le prononcé de mesures d'assistance éducative, régies par les articles 375 à 375-9 du code civil.

Les mesures d'assistance éducative peuvent être prononcées par le juge des enfants lorsque « la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises »57(*). Ces mesures dépassent donc largement les seuls cas de délinquance juvénile et concernent plus généralement l'enfance en danger, y compris à titre préventif. En tout état de cause, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour constater si la situation de danger ou de compromission de l'éducation ou du développement du mineur est caractérisée.

Le juge peut être saisi par les père et mère conjointement ou séparément, par la personne ou le service à qui l'enfant aurait été confié, par le tuteur du mineur, par le ministère public ou, cas rare pour lequel il est permis qu'un mineur agisse directement en justice, par le mineur lui-même.

Il dispose alors de prérogatives importantes et peut ordonner des mesures qui affectent fortement la vie de l'enfant et des parents.

Le juge peut ainsi, conformément à l'article 1183 du code de procédure civile, ordonner toute mesure d'information utile concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, notamment au moyen d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'examens médicaux ou d'expertises psychiatriques et psychologiques.

Outre les mesures provisoires que le juge - et, en cas d'urgence, le procureur de la République - peut prendre pendant l'instance et dans l'attente d'une décision définitive, comme la remise temporaire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation58(*), les mesures qu'il peut prononcer au titre de l'assistance éducative relèvent de deux catégories principales.

Le premier type de mesures procède de l'assistance éducative en milieu ouvert, qui visent à maintenir le mineur dans son environnement familial, assorti de certaines obligations. L'assistance éducative en milieu ouvert doit être privilégiée par le juge, l'article 375-2 du code civil précisant que « chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel ». Le juge des enfants désigne alors une personne ou un service qualifié qui est chargé de suivre le développement de l'enfant, d'apporter aide et conseil à la famille et de tenir informé le juge de l'évolution de la situation. Le maintien dans la famille peut toutefois s'accompagner de périodes d'hébergement temporaire dans un service spécialisé, cet hébergement pouvant être « exceptionnel » ou « périodique »59(*). Le juge peut en outre subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter un établissement sanitaire ou d'éducation ou d'exercer une activité professionnelle.

Le second type de mesures que peut ordonner le juge des enfants dans le cadre de l'assistance éducative est, « lorsque la protection de l'enfant l'exige »60(*), le placement. Le mineur est alors confié soit à l'autre parent, soit à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, soit à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance, soit à un service ou un établissement habilité pour l'accueil des mineurs à la journée, soit à un service ou établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. Lorsque le mineur n'est pas confié à un membre de sa famille, le juge doit, « sauf urgence »61(*), faire procéder à une évaluation des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance et doit auditionner l'enfant lorsque celui-ci est capable de discernement.

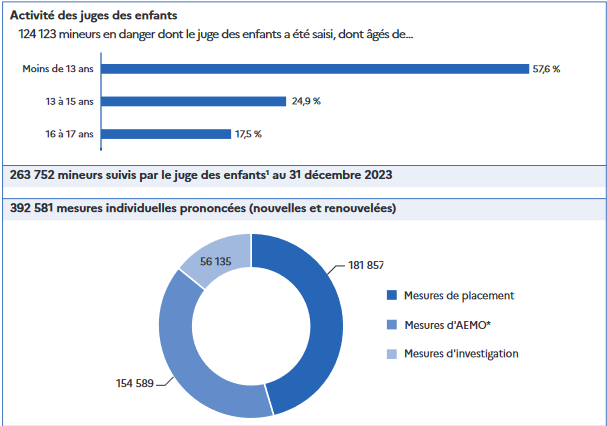

Bien qu'elles ne concernent pas seulement les problèmes liés à la délinquance des mineurs, les mesures d'assistance éducative représentent l'un des volets principaux de la justice des mineurs, puisqu'il s'agit approximativement d'un tiers de l'activité des juges des enfants. Ainsi, en 2023, les juges des enfants ont été saisis de 161 316 affaires nouvelles en matière pénale et de 92 772 nouvelles demandes d'assistance éducative. Au total, les juges des enfants ont reçu des signalements concernant 124 123 mineurs en danger en 2023, soit une hausse de 10 % par rapport à 2022, tandis que 263 752 mineurs sont suivis par la justice des mineurs au 31 décembre 202362(*).

Activité des juges des enfants en 2023

Source : « Les chiffres clés de la justice », édition 2024, service de la statistique, des études et de la recherche, ministère de la justice

Les mesures d'assistance éducative constituent donc l'un des piliers de la politique publique de protection de l'enfance en danger et permettent de répondre partiellement à des problèmes comportementaux chez l'enfant - notamment des faits de délinquance - lorsque ces problèmes sont liés à une défaillance éducative des parents.

À ce titre, le juge est tenu d'associer autant que possible les parents au prononcé des mesures d'assistance éducative, notamment parce que ces mesures affectent les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Article 375-1 du code civil

« Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative.

Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant.

Il doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition.

Lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge des enfants, d'office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d'un avocat pour l'enfant capable de discernement et demande la désignation d'un administrateur ad hoc pour l'enfant non capable de discernement. »

En effet, conformément à l'article 375-1 du code civil, le juge des enfants doit « toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée », bien que l'accord des parents ne soit pas, pour autant, un prérequis à la validité des mesures prononcées par le juge.

La recherche de cette adhésion passe, outre la transmission d'informations aux divers stades de la procédure63(*), par la convocation des parents à des auditions et aux audiences. Ainsi, en amont de l'audience, le juge des enfants est tenu, conformément à l'article 1282 du code de procédure civile, « [d']entendre chacun des parents » et de « porte[r] à leur connaissance les motifs de sa saisine ». Les parents sont ensuite « convoqués à l'audience huit jours au moins avant la date de celle-ci »64(*), audience lors de laquelle « le juge entend le mineur [et] ses parents »65(*).

Suivant la même logique, les mesures provisoires que le juge peut prendre dans l'attente de sa décision définitive « ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence spécialement motivée, que s'il a été procédé à l'audition de chacun des parents »66(*).

Ces dispositions appellent quatre observations.

En premier lieu, aucune des personnes auditionnées par le rapporteur n'a été en mesure de lui indiquer de façon fiable la proportion de parents refusant ou s'abstenant de déférer aux convocations du juge statuant en matière d'assistance éducative. Tout au plus peut-on estimer de façon très approximative, au vu des auditions menées par le rapporteur, qu'une grande majorité de parents y défère, sans que les refus d'au moins un des deux parents ne soient pour autant rares67(*). Par ailleurs, l'absence d'un ou des parents peut justement être l'illustration d'un grave désintérêt du parent, qui justifie donc que le juge soit saisi aux fins du prononcé d'une mesure d'assistance éducative : un taux de déferrement de 100 % pour ce type de mesures serait donc inatteignable dans la pratique.

En deuxième lieu, il convient de noter que l'obligation explicite, pour le juge, d'entendre les parents avant de prononcer une mesure d'assistance éducative relève actuellement du domaine règlementaire, le code de procédure civile n'étant pas du domaine législatif. Le code civil, qui relève entièrement du domaine législatif, prévoit seulement, comme évoqué ci-dessus, que le juge s'efforce de recueillir l'adhésion de la famille.

En troisième lieu, si le code de procédure civile tout comme la jurisprudence de la Cour de cassation imposent au juge des enfants de se prononcer sur les mesures d'assistance éducative « après audition, notamment, des parents »68(*), cette obligation pour le juge n'est valable qu'à « condition que cette audition soit possible et compatible avec l'urgence de la situation ». Autrement dit, si l'absence d'un ou des parents aux convocations du juge et à l'audience n'est liée qu'à un désintérêt ou à un refus et non, par exemple, à un empêchement professionnel momentané69(*), cette absence n'est pas un motif suffisant pour empêcher la prise de décision du juge, a fortiori si elle démontre le danger auquel est soumis le mineur en raison du manque d'éducation ou de soin dont il serait victime.

Enfin, il appert que, malgré les dispositions précitées prévoyant que les parents doivent être entendus par le juge et qu'ils sont convoqués aux audiences, l'obligation d'y déférer n'est, d'une part, qu'implicite et, d'autre part, n'est soutenue par aucune sanction en cas de refus d'y procéder. Le juge des enfants ne peut notamment pas, contrairement à ce qu'il peut faire en matière pénale70(*), condamner les parents à une amende ou à la réalisation d'un stage de responsabilité parentale.

2. L'article 2 vise à aligner les procédures civiles sur le droit pénal, en imposant aux parents de déférer, sous peine d'être condamnés au paiement d'une amende civile, aux convocations du juge des enfants en matière d'assistance éducative

Dans un objectif revendiqué de « responsabilisation des parents »71(*), l'article 2 de la proposition de loi complète l'article 375-1 du code civil, relatif aux compétences du juge des enfants en matière d'assistance éducative, afin de fixer le principe selon lequel les parents sont explicitement tenus de déférer aux convocations et aux audiences du juge des enfants statuant en matière d'assistance éducative et en donnant à ce dernier la faculté de condamner à une amende civile les parents qui, « sans motif légitime », n'y ont pas déféré. Cette obligation dépasserait donc largement le seul cas des parents d'enfants mineurs ayant commis des actes de délinquance, puisqu'elle concernerait l'ensemble des configurations nécessitant le prononcé de mesures d'assistance éducative.

Ainsi, cet article 2 vise à aligner

partiellement les prérogatives en matière civile du juge des

enfants sur celles dont il bénéficie en matière

pénale, en s'inspirant de l'article L. 311-5 du code de

la justice pénale des mineurs, sans toutefois ouvrir la

possibilité au juge de demander le recours à la force

publique pour que lui soient amenés les

parents

récalcitrants. Si, dans son esprit, elle s'appuie sur

l'article L. 311-5 précité, la rédaction

proposée est toutefois plus proche de celle de l'article 411-1

du code civil relatif aux prérogatives du juge

des tutelles.

Le montant de l'amende et les modalités d'application de cette obligation de déférer seraient définis par décret en Conseil d'État. Cette précision semble toutefois superflue dans la mesure où le code de procédure civile relève entièrement du domaine règlementaire et que l'ensemble des décrets modifiant ledit code sont pris en Conseil d'État. En tout état de cause, cette amende serait probablement alignée sur les amendes civiles que prévoient déjà le code de procédure civile en cas de refus de déférer aux convocations du juge des tutelles, c'est-à-dire une amende maximale de 10 000 euros. Ce montant interroge toutefois quant à sa proportionnalité avec l'article L. 311-5 du code de la justice pénale des mineurs, qui prévoit une amende ne pouvant excéder 3 750 euros pour les parents ne déférant pas aux convocations du juge des enfants statuant en matière pénale.

Le troisième alinéa de cet article disposant que le juge « peut » condamner à l'amende civile, autant le prononcé de cette amende que son montant demeureraient à la discrétion du juge des enfants, qui apprécierait si l'absence du ou des parents est justifiée par un « motif légitime » et qui pourrait, le cas échéant, ajuster le montant de l'amende aux ressources financières du ou des parents.

Lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, cette dernière a adopté trois amendements rédactionnels présentés par le rapporteur, Jean Terlier.

3. Une confusion entre les justices pénale et civile qui est apparue inopportune à la commission

La commission n'a pas jugé pertinent l'alignement de la procédure régissant le prononcé des mesures d'assistance éducative sur la procédure pénale et le droit des tutelles.

En premier lieu, la commission a non seulement constaté que les mesures portées par l'article 2 ne constituent aucunement une demande des acteurs judiciaires concernés - en premier lieu, les juges des enfants -, mais également qu'elles recueillent une opposition quasi-unanime de la part des personnes auditionnées par le rapporteur.

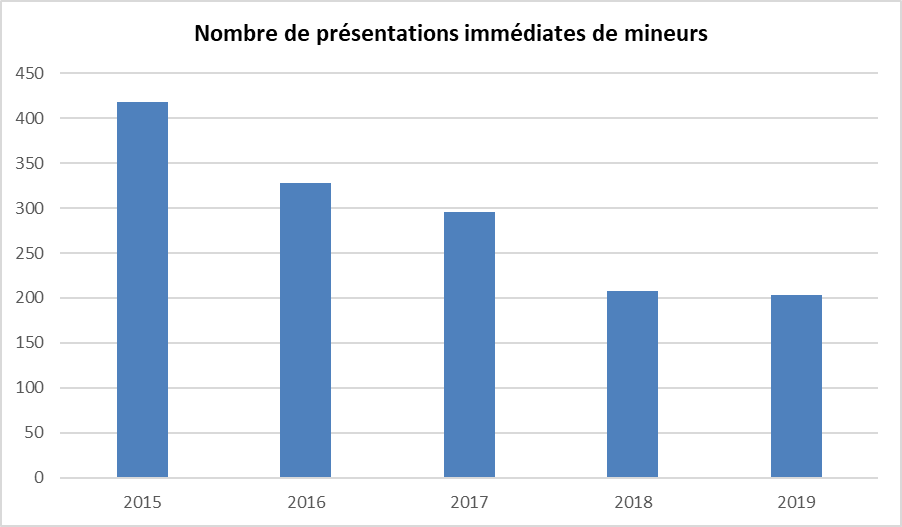

En deuxième lieu, l'article L. 311-5 du code de la justice pénale des mineurs, dont la rédaction a inspiré celle du présent article 2, est largement inusité au regard tant du retour d'expérience formulé par les représentants des magistrats et des avocats interrogés par le rapporteur, que des statistiques transmises au rapporteur par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. En effet, entre 2015 et 2022, seules 32 amendes, soit quatre par an, ont été prononcées à l'encontre de parents refusant de déférer aux convocations du juge des enfants statuant en matière pénale, pour un montant moyen de 231 €. Il semble donc vraisemblable que la nouvelle rédaction de l'article 375-1 du code civil proposée par l'Assemblée nationale souffrira des mêmes écueils et ne sera pas mobilisée par les juges des enfants.

Enfin, le prononcé d'une amende pour les parents ne déférant pas aux convocations du juge paraît inadapté au cas spécifique des mesures d'assistance éducative, dès lors que celles-ci relèvent d'une logique d'adhésion des parents auxdites mesures, contrairement aux procédures pénales, pour lesquelles il s'agit de sanctionner un mineur fautif, sans que l'adhésion des parents au bien-fondé de la mesure répressive ne soit nécessaire. Cette distinction est d'autant plus significative que les modifications proposées par l'article 2 s'appliqueraient à l'ensemble des parents de mineurs en danger, et non aux seuls parents de mineurs ayant commis des actes de délinquance. L'amende civile prévue pour les procédures de tutelle ne relève pas non plus de la recherche d'adhésion, mais davantage du pouvoir de contrôle du juge des tutelles sur les actes du tuteur, dans un objectif de protection du mineur ou du majeur protégé. Les procédures pénales et tutélaires procèdent donc d'une logique distincte des mesures d'assistance éducative, et n'appellent pas, par conséquent, l'identité des prérogatives du juge.

Par ailleurs, comme évoqué ci-dessus, le code de procédure civile prévoit déjà explicitement que le juge des enfants doit, en matière d'assistance éducative, prendre sa décision après avoir entendu les parents, aussi bien avant que pendant l'audition : nonobstant la question de l'amende civile, il n'est donc pas nécessaire de rappeler explicitement le principe selon lequel les parents sont tenus de déférer aux convocations du juges.

Pour toutes ces raisons, la commission a adopté l'amendement COM-33 présenté par son rapporteur, qui supprime l'obligation de déférer aux convocations du juge des enfants statuant en matière d'assistance éducative et la possibilité pour le juge de prononcer une amende civile.

Le même amendement COM-33 procède à la correction d'une erreur matérielle présente à l'article L. 311-5 du code de la justice pénale des mineurs et résultant de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs. En effet, cet article permet actuellement aux parents de faire opposition à la décision du juge, régie par le premier alinéa, de les amener par la force publique à comparaître devant la justice. Or, c'est à l'encontre de la condamnation à une amende et au suivi d'un stage de responsabilité parentale, prévue au deuxième alinéa, que cette opposition fait sens.

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3

Extension du régime de responsabilité civile

solidaire des parents

pour les dommages causés par leurs enfants

mineurs

L'article 3 de la proposition de loi apporte trois modifications au régime de responsabilité civile solidaire des parents pour les dommages causés par leurs enfants mineurs. Il prévoit que seraient responsables « les parents » et non plus « le père et la mère », afin de prendre en compte les couples homosexuels, que cette responsabilité serait « de plein droit » et qu'elle s'exercerait à l'égard des parents titulaires de l'autorité parentale, même en l'absence de cohabitation.

La commission a adopté cet article, modifié par un amendement présenté par son rapporteur, qui précise que la responsabilité civile solidaire parentale ne s'appliquera pas aux enfants placés - ce qui est déjà le cas en l'état de la jurisprudence mais que les modifications proposées risquaient de compromettre - et qui permet aux assureurs de faire participer les parents à la réparation financière des dommages causés par leur enfant, lorsqu'ils se sont soustraits à leurs obligations légales.

1. Corolaire de l'exercice de l'autorité parentale, le code civil et la jurisprudence judiciaire ne prévoient que peu d'exceptions à la responsabilité civile solidaire des parents pour les dommages causés par leurs enfants mineurs

Le droit civil fait de la responsabilité extracontractuelle l'un de ses principes cardinaux. Ainsi, la législation civile prévoit immuablement depuis 1804 que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »72(*). Or, conformément au principe de la responsabilité générale du fait d'autrui, « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde »73(*).

De ce principe général découle la responsabilité civile des parents pour les dommages causés par leurs enfants mineurs, l'autorité parentale ayant pour corolaire non seulement des droits, tels que « l'honneur et le respect » que doit l'enfant à ses parents74(*), mais aussi des « devoirs »75(*), parmi lesquels figure la réparation des dommages causés par l'enfant mineur. Il s'agit là encore d'un principe essentiel du droit de la famille, le code civil disposant, depuis 1804 et nonobstant quelques évolutions liées à l'émancipation féminine76(*), que les parents sont « solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».

Ces dispositions figurent désormais à l'article 1242 du code civil.

Article 1242 du code civil

« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.

Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance. »

1.1. Une responsabilité extracontractuelle de plein droit

La responsabilité des parents pour les dommages causés par leurs enfants mineurs est une responsabilité extracontractuelle, c'est-à-dire qu'elle s'applique même en l'absence de tout engagement privé - que ce soit par le biais d'un contrat ou sous tout autre forme. Elle est, depuis 1971 et l'entrée en vigueur de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale, « solidaire » selon la définition résultant de l'article 1313 du code civil77(*), ce qui signifie que la victime peut demander l'indemnisation intégrale du dommage à l'un ou à l'autre des parents exerçant l'autorité parentale.

Il s'agit au surplus, même si l'article 1242 du code civil ne le mentionne pas explicitement78(*), d'une responsabilité de plein droit, c'est-à-dire qu'elle n'est pas subordonnée à la commission d'une faute, qu'elle soit de nature pénale ou qu'elle résulte d'une simple maladresse, par le mineur ayant causé le dommage. Elle n'est pas non plus subordonnée à la commission d'une faute par les parents eux-mêmes, par exemple une faute résultant d'un défaut de surveillance ou d'une mauvaise éducation79(*). En conséquence, la responsabilité civile des parents pour les dommages causés par leurs enfants mineurs est constamment qualifiée de responsabilité « de plein droit » par la jurisprudence de la Cour de cassation80(*). Il résulte de ce principe que la responsabilité des parents est engagée de plein droit même lorsque le mineur n'est pas capable de discernement81(*), lorsque le dommage a été causé alors que l'enfant n'était pas confié, sur le moment, à la garde de ses parents - par exemple pendant des vacances chez ses grands-parents82(*) -, ou encore lorsque le mineur était proche de l'âge de la majorité au moment des faits83(*), étant toutefois précisé que l'engagement de la responsabilité civile des parents ne fait pas obstacle à la condamnation personnelle du mineur ayant causé le dommage, en particulier s'il est proche de la majorité84(*).

Afin d'assurer aux victimes l'indemnisation des dommages causés par l'enfant mineur - charge aux parents, ensuite, de s'appuyer sur leur assurance responsabilité civile, en général adossée à leur assurance habitation, sur le fondement de l'article L. 121-2 du code des assurances -, le code civil et la jurisprudence judiciaire ne prévoient que peu d'exceptions à l'engagement de plein droit de cette responsabilité.

Premièrement, les parents ne sont pas responsables des dommages qu'il a causés si celui-ci est émancipé, conformément au second alinéa de l'article 413-7 du code civil qui dispose que les parents d'un mineur émancipé « ne sont pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, du dommage qu'il pourra causer à autrui postérieurement à son émancipation ».

Deuxièmement, dans la mesure où l'article 1242 du code civil précise que la responsabilité des parents est engagée « en tant qu'ils exercent l'autorité parentale », les parents ne doivent pas être privés de celle-ci pour que soit engagée leur responsabilité. Si, même en cas de séparation ou de divorce, les deux parents conservent pleinement l'exercice de leur autorité parentale, une décision de justice peut toutefois retirer l'exercice de l'autorité parentale à un parent, notamment en cas de mise en danger, de désintérêt manifeste envers l'enfant ou de condamnation pour certains crimes ou délits85(*). Dans ce cas, c'est le seul parent la détenant qui est tenu civilement responsable du dommage occasionné par l'enfant mineur.

Troisièmement, lorsqu'un mineur fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative et qu'il est placé, en conséquence, dans un établissement spécialisé, la responsabilité civile pour les dommages causés par ledit mineur est transférée à l'État, conformément à la jurisprudence issue de la décision du 11 février 2005 du Conseil d'État86(*). La responsabilité de l'État est reconnue par le juge administratif même lorsque l'enfant placé est hébergé temporairement chez ses parents87(*).

Enfin, en s'appuyant sur le septième alinéa de l'article 1242 du code civil qui dispose que « la responsabilité [du fait d'autrui] a lieu, à moins que les père et mère [...] ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité », la jurisprudence judiciaire a dégagé deux motifs supplémentaires d'exonération totale ou partielle de la responsabilité parentale en décidant que « seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer le père [ou la mère] de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causé par son [enfant] mineur habitant avec lui »88(*). Pour être invoquée, la force majeure doit toutefois présenter « un caractère imprévisible, irrésistible et extérieur »89(*) et ne doit pas relever de la seule imprudence de l'enfant90(*). Quant à la faute de la victime, il n'est pas nécessaire qu'elle revête un caractère volontaire pour que les parents puissent être partiellement exonérés de leur responsabilité91(*).

1.2. Une responsabilité civile des parents qui s'applique depuis peu même en l'absence de cohabitation

Depuis 1804, le code civil prévoit que la responsabilité des parents d'un enfant mineur ayant causé un dommage s'applique si le mineur « habit[e] avec eux ». Cette rédaction est encore celle de l'article 1242 du même code.

En conséquence, l'absence de cohabitation constituait, jusqu'à peu, une exception à l'engagement de la responsabilité du parent, qui s'ajoutait aux quatre exceptions décrites précédemment. La Cour de cassation considérait à cet égard que cette condition de cohabitation n'était remplie qu'à l'égard du parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée par un juge, ce qui revenait à décharger de responsabilité de plein droit le parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant n'a pas été fixée - le plus souvent, le père. Ainsi, encore en avril 2014, la Cour de cassation jugeait qu'en cas de divorce, la responsabilité de plein droit n'incombait qu'au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée, quand bien même l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, exercerait conjointement l'autorité parentale et aurait commis une faute civile personnelle92(*).

Saisi en 2023 par des requérants qui estimaient que l'article 1242 du code civil instaurait « une différence de traitement injustifiée entre les parents », d'une part, et « entre les victimes, qui n'auraient pas la possibilité de rechercher la responsabilité de plein droit de l'autre parent », d'autre part, le Conseil constitutionnel a certes reconnu qu'il résulte de l'article 1242 précité « une différence de traitement entre le parent chez lequel la résidence de l'enfant a été fixée, qui est responsable de plein droit du dommage causé par ce dernier, et l'autre parent, qui ne peut être responsable qu'en cas de faute personnelle », mais il a considéré que cela avait pour « objet de déterminer la personne tenue de répondre sans faute du dommage causé par un enfant mineur afin de garantir l'indemnisation du préjudice subi par la victime » et que, « dès lors, [cette] différence de traitement, qui est fondée sur une différence de situation », ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi et est donc conforme à la Constitution93(*).

Malgré cette déclaration de conformité à la Constitution sans équivoque, un revirement jurisprudentiel significatif a toutefois eu lieu récemment, en juin 2024, remettant en cause cette exception datant de 1804 et modifiant, par voie de conséquence, l'état du droit. La Cour de cassation a effet jugé qu'il fallait « interpréter désormais la notion de cohabitation comme la conséquence de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, laquelle emporte pour chacun des parents un ensemble de droits et de devoirs », ce qui signifie que « leur cohabitation avec un enfant mineur à l'égard duquel ils exercent conjointement l'autorité parentale ne cesse que lorsque des décisions administrative ou judiciaire confient ce mineur à un tiers »94(*). Autrement dit, la condition de cohabitation est désormais abandonnée par le juge judiciaire, la responsabilité de plein droit du parent pouvant donc être engagée même lorsque l'enfant n'a pas sa résidence habituelle chez lui.

La Cour justifie ce revirement jurisprudentiel - manifestement contraire à la lettre de l'article 1242 du code civil - par plusieurs raisons.

En premier lieu, la Cour a noté que sa jurisprudence passée était de nature à « susciter des difficultés dans les situations, de plus en plus fréquentes, où les enfants résident alternativement chez l'un et l'autre de leurs parents, ou encore celles où ces derniers conviennent du lieu de résidence des enfants sans saisir le juge »95(*).

Par ailleurs, cette jurisprudence était « critiquée par une large partie de la doctrine », d'une part, et souvent « écartée par les juridictions de fond », d'autre part, notamment car elle entraînait une discrimination de fait au détriment de la mère, puisque la résidence habituelle de l'enfant est majoritairement fixée chez celle-ci en cas de séparation des parents.

Enfin, toujours selon la Cour, la condition de cohabitation s'articulait mal avec « l'objectivation progressive de la responsabilité civile des parents [...], qui permet notamment une meilleure indemnisation des victimes » et était contraire à la promotion de la coparentalité issue de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale et du premier paragraphe de l'article 18 de la Convention internationale des droits de l'enfant, selon lequel « les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement ».

1.3. Une responsabilité civile des parents qui s'applique solidairement depuis 2013 aux couples de même sexe

L'article 1242 du code civil, dans sa rédaction actuelle, fait référence à la responsabilité du « père » et de la « mère », ces termes demeurant inchangés depuis 1804.

Malgré cette rédaction issue d'une époque antérieure à l'ouverture, en 201396(*), du mariage et de l'exercice de l'autorité parentale aux membres d'un couple de même sexe, ces derniers, qu'ils soient deux pères ou deux mères, sont solidairement responsables des dommages causés par leur enfant mineur, dès lors qu'ils exercent en commun l'autorité parentale sur ce dernier.

Depuis 2013, en effet, l'article 6-1 du code civil précise que « le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois [à l'exclusion de ceux relatifs à la filiation non-adoptive], que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe ». Les membres d'un couple de même sexe peuvent donc exercer conjointement l'autorité parentale, qu'ils aient adopté ensemble un enfant ou que le conjoint ait adopté les enfants biologiques de son partenaire97(*). Conformément à l'article 342-11 du même code, l'exercice commun de l'autorité parentale s'applique également, par défaut, aux couples de femmes qui reconnaissent conjointement l'enfant dont l'une d'elles a accouché à la suite d'une assistance médicale à la procréation.

À ce jour, le code civil n'a pas encore été entièrement actualisé - loin s'en faut - et les références aux « père et mère » sont encore nombreuses98(*). Toutefois, l'article 6-1 précité étant de portée générale, et comme le précise la circulaire du garde des Sceaux du 29 mai 2013 de présentation de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, « la loi consacre le principe d'égalité de traitement entre les époux ou parents de même sexe et ceux de sexe différent afin de faciliter l'application de la loi dans les différents codes et lois. Cette disposition a vocation à régir, non seulement le code civil, mais également toute la législation hors code civil. »

Nonobstant la rédaction actuelle de l'article 1242 du code civil, il n'existe donc pas d'ambiguïté, en l'état du droit, sur l'applicabilité du même article 1242 aux couples de même sexe.

2. Une extension du régime de responsabilité civile solidaire des parents pour les dommages causés par leurs enfants mineurs qui s'apparente davantage à une actualisation du code civil qu'à un changement de l'état du droit

L'article 3, rejeté, malgré un avis favorable du rapporteur, Jean Terlier, par la commission des lois de l'Assemblée nationale puis rétabli en séance publique par un amendement dudit rapporteur, apporte trois adaptations au régime de responsabilité civile solidaire des parents pour les dommages causés par leurs enfants mineurs. Ces adaptations ont été présentées par l'auteur du texte comme une « exten[sion de] la responsabilité solidaire de plein droit des parents pour les dommages causés par leurs enfants », « l'objectif » étant « de responsabiliser [ces] parents »99(*). Pour ce faire, l'article 3 modifie le quatrième alinéa de l'article 1242 du code civil.

2.1. La prise en compte des couples de même sexe

Le 1° de l'article 3 remplace la référence au « père » et à la « mère » par la mention des seuls « parents ».

Cette modification ne modifie pas l'état du droit puisque les membres d'un couple de même sexe peuvent déjà exercer l'autorité parentale en commun, mais elle vise à mettre formellement en cohérence le code civil avec les évolutions entraînées la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.

2.2. La précision selon laquelle la responsabilité civile des parents est « de plein droit »

Le 2° de l'article 3 précise que la responsabilité solidaire des parents est « de plein droit » pour les dommages causés par leurs enfants mineurs. Cette précision est présentée par le rapporteur de l'Assemblée nationale comme un moyen de « rappeler [...] qu'il n'est pas nécessaire de démontrer une faute de l'enfant mineur ou des parents pour engager la responsabilité des parents »100(*).

En effet, comme évoqué supra, la jurisprudence constante de la Cour de cassation considère que la responsabilité civile solidaire des parents du fait des dommages causés par leurs enfants mineurs est de « plein droit », même si ces termes ne sont pas mentionnés explicitement à l'article 1242 du code civil. La modification proposée au 2° de l'article 3 ne constitue donc, comme le reconnaît d'ailleurs le rapporteur de l'Assemblée nationale, qu'une « transcri[ption] du droit positif au sein du code civil »101(*).

2.3. La suppression de la condition de cohabitation pour que soit engagée la responsabilité civile du parent

Enfin, le 3° de l'article 3 supprime la condition de cohabitation de l'enfant mineur avec ses parents pour que ceux-ci puissent voir leur responsabilité engagée du fait des dommages causés par ledit mineur.

Cette suppression consiste ainsi à entériner, dans le code civil, le revirement jurisprudentiel opéré par la Cour de cassation en juin 2024. Si elle permet un alignement de la législation en vigueur sur la jurisprudence judiciaire, et donc une plus grande lisibilité du droit, elle ne représente cependant donc pas un changement de l'état du droit applicable.

La suppression de la condition de cohabitation devrait rendre plus systématique l'engagement de la responsabilité des deux parents, si ceux-ci sont séparés. Toutefois, dans la mesure où le septième alinéa de l'article 1242 du code civil prévoit, comme mentionné supra, que la responsabilité est engagée à moins que les père et mère ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à l'engagement de cette responsabilité, le juge pourra interpréter cette condition afin de tenir compte des situations particulières, au-delà des cas d'exonération par force majeure ou faute de la victime. Il reviendra aux juges judiciaires de déterminer une jurisprudence en la matière.

3. Une actualisation du code civil de nature à mieux prendre en compte les transformations des schémas familiaux, que la commission a complété pour impliquer davantage les parents à la réparation des dommages

Bien que les modifications prévues par l'article 3 ne concernent que marginalement la délinquance des mineurs et qu'elles ne modifient pas, dans les faits, le droit positif, la commission s'est montrée favorable à l'actualisation de l'article 1242 du code civil ainsi proposée.

Elle a souscrit en particulier au raisonnement ayant conduit la Cour de cassation à faire évoluer sa jurisprudence sur la condition de cohabitation afin de favoriser la coparentalité (voir supra) et estime donc opportun d'en tirer les conséquences en assurant un fondement juridique sûr à ce revirement jurisprudentiel par une modification de l'article 1242 précité.

La commission a toutefois noté que la rédaction transmise au Sénat par l'Assemblée nationale pouvait entraîner un effet de bord indésirable : la suppression de la condition de cohabitation sans aucune exception pourrait priver de fondement juridique la jurisprudence actuelle du Conseil d'État qui dispose que lorsqu'un mineur fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative et qu'il est placé, en conséquence, dans un établissement spécialisé, la responsabilité civile pour les dommages causés par ledit mineur est transférée à l'État.