N° 597

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 mai 2025

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles,

de législation, du suffrage universel, du Règlement et

d'administration générale (1) sur la proposition de loi portant

création d'un groupe

de vacataires

opérationnels et encourageant

le volontariat pour faire

face aux défis de

sécurité

civile,

Par M. Jean-Michel ARNAUD,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de :

Mme Muriel Jourda, présidente ;

M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La

Gontrie, MM. Marc-Philippe Daubresse, Jérôme Durain,

Mmes Isabelle Florennes, Patricia Schillinger, Cécile Cukierman,

MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Michel Masset,

vice-présidents ; M. André Reichardt,

Mmes Marie Mercier, Jacqueline Eustache-Brinio, M. Olivier

Bitz, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine

Bellurot, MM. François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Sophie

Briante Guillemont, M. Ian Brossat, Mme Agnès Canayer,

MM. Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco,

Françoise Dumont, Laurence Harribey, Lauriane Josende,

MM. Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier,

Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, David Margueritte,

Hervé Marseille, Mme Corinne Narassiguin, M. Paul

Toussaint Parigi, Mmes Anne-Sophie Patru, Salama Ramia,

M. Hervé Reynaud, Mme Olivia Richard, MM. Teva

Rohfritsch, Pierre-Alain Roiron, Mme Elsa Schalck, M. Francis

Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel,

Mme Mélanie Vogel.

Voir les numéros :

|

Sénat : |

691 rect. bis (2023-2024) et 598 (2024-2025) |

L'ESSENTIEL

S'inscrivant dans un mouvement de réflexion autour de la modernisation de notre modèle de sécurité civile, qu'illustre la tenue, depuis le printemps 2024, du « Beauvau de la sécurité civile », la proposition de loi n° 691 rect. bis (2023 - 2024) portant création d'un groupe de vacataires opérationnels et encourageant le volontariat pour faire face aux défis de sécurité civile, présentée par Grégory Blanc (GEST - Maine-et-Loire), ambitionne de répondre au « défaut d'opérationnalité » qui « guetterait »1(*) les services d'incendie et de secours.

Pour ce faire, l'article unique de la proposition de loi vise à expérimenter, pour une période de deux ans, la création de « groupes de vacataires opérationnels de sécurité civile ». Ces groupes seraient composés de sapeurs-pompiers volontaires souhaitant s'investir davantage en souscrivant un contrat d'engagement pour la réalisation de gardes plus nombreuses, sur une durée maximale de soixante jours par an. Comme l'illustre le terme de « vacataires » qui s'apparente davantage au monde professionnel qu'au volontariat, il s'agit ainsi de créer un statut hybride, à mi-chemin entre le statut de sapeur-pompier professionnel et celui de volontaire.

Estimant que cette expérimentation n'était ni utile en l'absence d'une réelle plus-value opérationnelle, ni opportune puisqu'elle créerait un troisième statut de sapeurs-pompiers semi-professionnels, la commission a adopté, avec l'accord de l'auteur du texte, un amendement de rédaction globale présenté par son rapporteur, Jean-Michel Arnaud. En lieu et place de cette expérimentation, cet amendement confère une base législative aux contrats saisonniers de sapeurs-pompiers volontaires et abroge des dispositions transitoires du code général des collectivités territoriales, devenues caduques.

I. LES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES CONSTITUENT UN ROUAGE ESSENTIEL DU MODÈLE FRANÇAIS DE SÉCURITÉ CIVILE

Le modèle français de sécurité civile repose, de longue date, sur le choix d'une « citoyenneté engagée en faveur d'un service public de proximité à coût maîtrisé »2(*). Outre la création, par le législateur, de réserves communales de sécurité civile et de réserves citoyennes des services d'incendie et de secours, dont le développement est encore limité, ce choix organisationnel se traduit par la part majoritaire qu'occupent les sapeurs-pompiers volontaires au sein des forces de sécurité civile, aux côtés des 43 4003(*) professionnels.

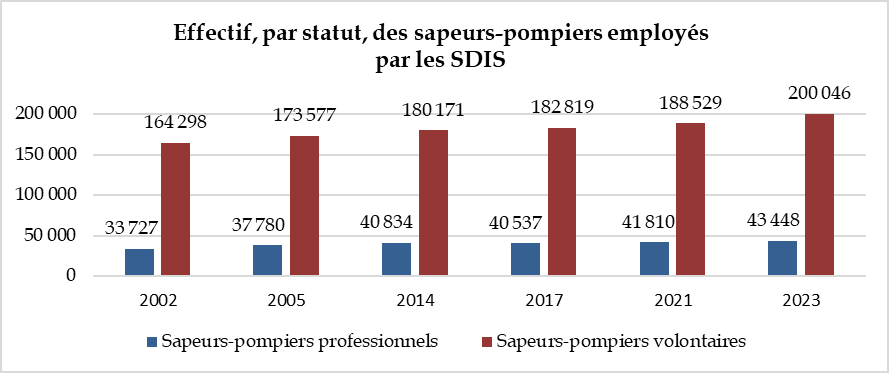

Ainsi, les sapeurs-pompiers volontaires représentent près de 80 % des sapeurs-pompiers. Le nombre de sapeurs-pompiers volontaires engagés auprès des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) a franchi le seuil de 200 000 au cours de l'année 20234(*), soit 36 000 (+ 22 %) de plus qu'en 2002. Le franchissement de ce seuil, qui constituait un objectif fixé en 2013 par le président de la République, alors François Hollande, démontre que le volontariat ne souffre pas d'une crise de vocations.

Source : commission des lois, d'après les

données de la DGSCGC

et de l'inspection générale de

l'administration

Outre les effectifs stricto sensu, le concours des sapeurs-pompiers volontaires à l'exercice des missions de la sécurité civile apparaît indispensable au regard de la proportion des interventions qu'ils assurent : d'après les données de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), les 200 000 sapeurs-pompiers volontaires assurent 67 % des interventions de la sécurité civile, et même la quasi-totalité des interventions en zone rurale ou périurbaine. Cette force complémentaire apparaît d'autant plus essentielle que la charge indemnitaire des sapeurs-pompiers volontaires ne représente que 20 % du budget des SDIS.

En effet, les sapeurs-pompiers volontaires ne sont pas une force d'appoint ponctuelle, comme peuvent l'être les réserves militaires. Au contraire, ils « exerce[nt] les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels »5(*). Ils assurent donc des astreintes, des gardes postées et bien évidemment des interventions, pour lesquelles ils perçoivent une indemnité horaire - et non un salaire. Pour ce faire, notamment en cas de mobilisation par le préfet, la législation leur garantit des autorisations d'absence que l'employeur ne peut refuser « que lorsque les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public s'y opposent »6(*).

Ce modèle apporte une certaine souplesse d'organisation aux SDIS, d'une part car les sapeurs-pompiers volontaires sont employés à l'échelle du département et ne sont donc théoriquement pas affectés à un seul centre d'incendie et de secours, ce qui a permis la mise en place « [d']équipes mobiles », d'autre part car les SDIS peuvent recourir, pour faire face à des périodes d'accroissement temporaire des risques, à des contrats saisonniers.

Cette souplesse d'organisation ne doit cependant pas masquer les fragilités du volontariat. En premier lieu, une difficulté résulte non pas du nombre mais de la disponibilité des volontaires, en particulier en semaine, les lieux de travail étant souvent éloignés du domicile. En second lieu, si la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 février 2018 dite « Matzak », qui assimile les astreintes à du temps de travail salarié, était appliquée en France, l'inspection générale de l'administration (IGA) a calculé que les SDIS devraient embaucher 22 000 sapeurs-pompiers professionnels supplémentaires, pour un coût de 1,1 milliard d'euros, soit 20 % du budget annuel des SDIS7(*).

* 1 Selon l'exposé des motifs du texte.

* 2 Rapport de la « Mission Volontariat : sapeurs-pompiers, tous volontaires » remis le 23 mai 2018 par Catherine Troendlé, vice-présidente du Sénat, Fabien Matras, député, Olivier Richefou, président du département de la Mayenne et de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, Éric Faure, président de la FNSPF, et Pierre Brajeux, vice-président du MEDEF, à Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'intérieur.

* 3 En 2023. Source : Les statistiques des services d'incendie et de secours, édition 2024, ministère de l'intérieur.

* 4 Ibid.

* 5 Article L 723-6 du code de la sécurité intérieure.

* 6 Article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure.

* 7 Rapport de l'inspection générale de l'administration intitulé « Le financement des services d'incendie et de secours : réalisations - défis - perspectives » publié en octobre 2022.