EXAMEN DES ARTICLES

___________

CHAPITRE

IER

AMÉLIORER L'ACCÈS AUX ÉTUDES DE SANTÉ

ET

DIVERSIFIER LE RECRUTEMENT

Article 1er

Instauration d'une voie unique d'accès aux

études de santé

Cet article vise à refondre le dispositif « Pass-LAS » en une voie d'accès unique aux études de santé, consistant en une licence universitaire qui comprendrait, en première année, une majorité d'enseignements relevant du domaine de la santé. Il renforce l'encadrement national applicable au dispositif d'accès en prévoyant, notamment, qu'un arrêté devra fixer une liste de disciplines universitaires pouvant être enseignées dans la licence. Il inclut également explicitement les formations en masso-kinésithérapie dans le périmètre de cette voie d'accès. Enfin, l'article prévoit l'organisation par les universités d'une première année de cette voie unique dans chaque département.

La commission a adopté cet article modifié par trois amendements.

I - Le dispositif proposé

A. La réforme de l'accès aux études de santé de 2019 n'a pas atteint les objectifs assignés

1. Le dispositif d'accès aux études de santé a été profondément réformé en 2019

a) Le contexte de la réforme de 2019

Portée par la loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (OTSS) de 20191(*) et par un décret de la même année2(*), la réforme de l'accès aux études de santé a profondément renouvelé les modalités d'accès aux filières de médecine, de maïeutique, d'odontologie et de pharmacie (MMOP).

La réforme était motivée par les limites de la première année commune aux études de santé (Paces), observées depuis son instauration en 2010 :

- un taux d'échec des étudiants important - plus de deux sur trois, deux ans après leur première inscription en Paces ;

- une absence de valorisation des connaissances acquises après, le plus souvent, deux années d'échec obligeant les étudiants à « reprendre depuis le début » ;

- un profil stéréotypé des candidats : celui d'un étudiant titulaire d'un bac « S » mention très bien, originaire d'une grande métropole et issu d'un milieu social favorisé.

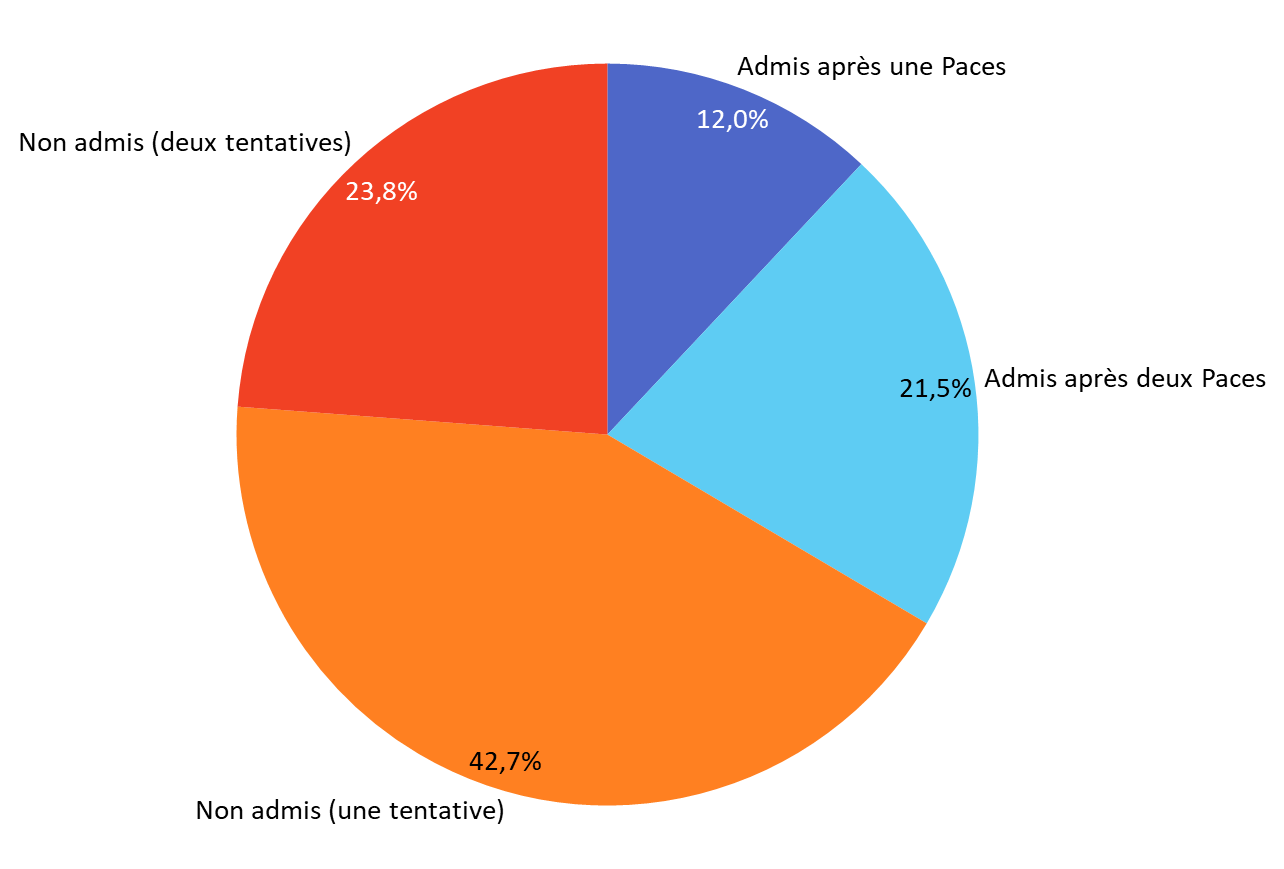

Le Gouvernement relevait ainsi que, sur 1 000 étudiants nouvellement inscrits en Paces en 2015-2016, 12 % intégraient les filières MMOP dès la première tentative, 21 % les intégraient après une seconde année de Paces et 67 % échouaient3(*).

Devenir des étudiants en Paces deux ans

après

leur première inscription en 2015-2016

Source : commission des affaires sociales, d'après les données publiées par le ministère de l'enseignement supérieur

En conséquence, la réforme poursuivait trois grands objectifs, rappelés dans l'étude d'impact jointe par le Gouvernement au projet de loi4(*) :

- améliorer la réussite et le bien-être des étudiants en favorisant leur progression dans les parcours d'études ;

- diversifier le profil des étudiants recrutés d'un point de vue académique, géographique et social, par la diversification des voies d'accès ;

- favoriser les passerelles entre les filières de santé, jugées excessivement hermétiques.

b) Le dispositif d'accès mis en place

• La loi et le décret de 2019 ont substitué à la Paces trois modalités d'accès communes aux filières MMOP.

D'abord, un parcours d'accès spécifique santé (Pass), organisé par les unités de formation et de recherche (UFR) en santé dans les universités en disposant. Le Pass prend la forme d'une formation d'un an, accessible directement après le baccalauréat et structurée autour d'une majeure en santé et d'une mineure dans une autre discipline. Il permet de se présenter une fois à l'accès aux filières MMOP.

Ensuite, la licence accès santé (LAS), accessible directement après le baccalauréat (LAS 1) ou après une année de Pass (LAS 2). Pilotée par une composante hors santé, elle est structurée, à l'inverse, autour d'une majeure disciplinaire et d'une mineure en santé. Elle permet de se présenter aux épreuves de sélection des filières MMOP sur la base des notes et rangs obtenus dans chaque licence et d'un interclassement.

Enfin, les épreuves de sélection aux filières MMOP sont ouvertes aux étudiants des formations d'auxiliaire médical d'une durée minimale de trois ans.

Les universités dispensant des formations MMOP doivent proposer, pour chaque filière, un accès par au moins deux voies, dont au moins une LAS5(*).

Une admission en deuxième ou troisième année de premier cycle demeure, par ailleurs, possible, par voie de « passerelle », pour les titulaires de certains grades, titres ou diplômes listés par arrêté6(*). Permettent, notamment, une telle admission : les diplômes conférant le grade de master, les diplômes d'État des filières MMOP ou de docteur vétérinaire, le titre d'ingénieur diplômé, la qualité d'ancien élève d'une école normale supérieure ou l'appartenance aux corps des enseignants-chercheurs7(*).

• Les modalités d'organisation des Pass et des LAS sont encadrées par voie réglementaire.

Les étudiants ne validant pas leur Pass ou leur LAS 1 peuvent se réorienter ou, pour les étudiants inscrits en LAS 1, demander un redoublement au sein de la mention de licence correspondante, sans possibilité de suivre les enseignements du domaine de la santé ni de déposer une candidature pour l'accès aux filières MMOP. En cas de validation de cette année de réorientation ou de redoublement, la poursuite d'études peut être effectuée en LAS 28(*).

Sauf dérogation exceptionnelle, tout candidat ne peut présenter que deux fois sa candidature pour une admission dans les formations MMOP. L'inscription en Pass épuise une des possibilités de candidature, que l'étudiant ait été ou non en mesure de la présenter9(*).

Enfin, le nombre de places offertes est réparti entre les parcours de formation de façon à garantir la diversification des voies d'accès. Cette répartition est effectuée par les universités et encadrée par un arrêté, prévoyant notamment que :

- 30 % des places au moins sont réservées, d'une part, à des étudiants ayant validé au plus 60 crédits ECTS et, d'autre part, à des étudiants ayant validé au moins 120 crédits ECTS ;

- 50 % des places au plus peuvent être attribuées à des étudiants inscrits en Pass ou au sein d'une même formation de LAS ;

- au moins 5 % des places sont réservées aux passerelles10(*).

• Toutefois, l'encadrement national demeure relativement permissif et accorde aux universités une grande liberté dans la définition des modalités d'évaluation des candidats aux filières MMOP.

Bien que renforcé11(*) à la suite d'une décision du Conseil d'État, qui a jugé illégales, en 2023, des dispositions réglementaires qui laissaient entièrement aux universités le soin de déterminer les modalités selon lesquelles chaque épreuve était prise en compte dans les résultats d'admission12(*), le cadrage national prévoit seulement :

- l'existence de deux groupes d'épreuves, écrites pour le premier et orales pour le second, définis par les universités ;

- la possibilité d'admettre, dès l'issue du premier groupe d'épreuves, un contingent de candidats ne pouvant excéder un pourcentage du total des places proposées fixé par arrêté à 50 %13(*) ;

- que le second groupe comprend entre deux et quatre épreuves orales, correspondant à 30 % de la note globale, une variation de cette pondération pouvant être prévue par les universités dans la limite de 5 points ;

- que lorsque le nombre de candidats ou leurs résultats ne permet pas de remplir l'ensemble des places disponibles, l'admission peut être proposée aux candidats figurant sur une liste complémentaire d'un autre groupe de parcours, dans le respect des pourcentages prévus14(*).

2. Les principales critiques adressées au dispositif d'accès

a) L'hétérogénéité observée dans le déploiement du dispositif et l'illisibilité de l'offre existante

Dès le début du déploiement de la réforme, le Sénat avait identifié d'importants dysfonctionnements. Deux rapports de Sonia de la Provôté, au nom de la commission de la culture, en 2021 puis 202215(*), ont pointé de très grandes disparités selon les universités, ainsi qu'une communication et une transparence insuffisantes de la part de certaines d'entre elles.

Quatre ans après la réforme, dans une enquête réalisée à la demande de la commission des affaires sociales, la Cour des comptes relève toujours une très grande hétérogénéité, qui nuit à la lisibilité du dispositif. Il y aurait, selon elle, « autant de déclinaisons de la réforme que d'universités »16(*).

• Cette hétérogénéité se manifeste, d'abord, dans la diversité des modèles retenus localement.

Les voies d'accès offertes varient, d'abord, grandement d'une université à l'autre.

La loi permet l'organisation de LAS dans les universités ne disposant pas d'une UFR en santé, grâce à des partenariats avec les universités en disposant. Si cette organisation permet une meilleure répartition territoriale de l'offre de formation - dans 75 % des départements, au moins une voie d'accès est disponible -, des difficultés sont parfois constatées. L'intersyndicale nationale des internes (Isni) déplore, ainsi, les contraintes logistiques que cela génère parfois pour les étudiants concernés : décalage des dates de rentrée, organisation administrative complexe, etc.

Par ailleurs, parmi les 36 universités avec UFR santé, 29 ont fait le choix de faire coexister Pass et LAS et 7 ont choisi un modèle « tout LAS ». Certaines de ces universités ont, du reste, fait le choix d'ouvrir une LAS « science pour la santé », proposant des mineures hors santé en partenariat avec d'autres UFR.

Cette hétérogénéité est particulièrement prégnante pour l'accès aux études de masso-kinésithérapie. Chaque institut de formation en masso-kinésithérapie (IFMK) peut être accessible à l'issue d'une année de Pass, d'une année de LAS, ou d'une année de licence relevant du domaine « biologie, sciences et techniques » ou de la mention « sciences et techniques des activités physiques ou sportives » (Staps). Les modalités de sélection sont susceptibles de varier d'une université à l'autre et d'un IFMK à l'autre. En conséquence, les universités ont l'obligation d'indiquer, sur la plateforme Parcoursup et sur leur site internet, l'ensemble des parcours de formation permettant l'accès aux études de masso-kinésithérapie17(*) et le ministère recommande aux étudiants de vérifier systématiquement cette possibilité avant toute inscription.

• La réforme laisse, par ailleurs, de grandes marges d'adaptation aux universités dans l'organisation du parcours de formation et de la sélection à l'entrée des filières MMOP.

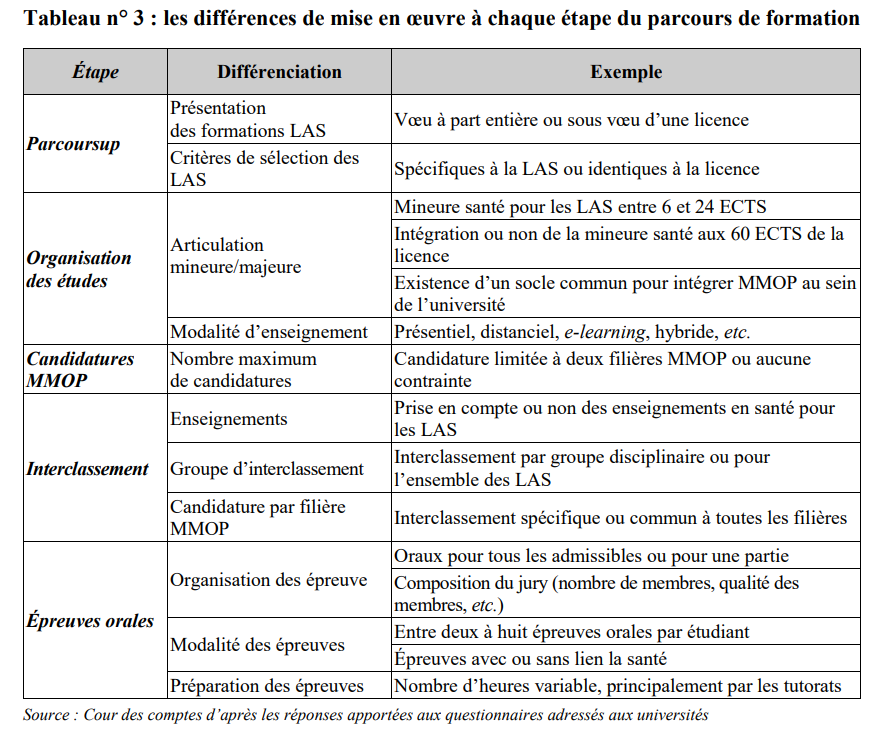

La Cour des comptes relève ainsi une dizaine d'éléments différenciants entre universités, parfois structurels dans le parcours ou la sélection18(*) :

- la mineure santé, pour les LAS, peut représenter entre 6 et 24 crédits ECTS (european credits transfer system) et peut être, ou non, intégrée aux 60 ECTS de la licence ;

- les enseignements peuvent avoir lieu en présentiel, en distanciel, ou être organisés de manière hybride ;

- le nombre de candidatures peut être limité à deux filières ou non ;

- les modalités d'interclassement des étudiants en LAS peuvent ou non prendre en compte les enseignements en santé, peuvent être spécifiques à une filière ou communs à l'ensemble des filières MMOP, peuvent consister à comparer des groupes disciplinaires ou l'ensemble des LAS organisées par l'université ;

- les oraux peuvent être imposés à l'ensemble des admissibles ou à une partie d'entre eux, les épreuves peuvent avoir ou non un lien avec la santé, leur nombre varier d'une université à l'autre, etc.

Les différences de mise en oeuvre du

dispositif d'accès à chaque étape

du parcours de

formation

Source : Cour des comptes (2024)

• Enfin, une très grande hétérogénéité est observée sur le territoire national dans le choix des disciplines universitaires proposées aux étudiants.

Selon la Cour des comptes, 103 possibilités de parcours Pass et LAS seraient, ainsi, disponibles en Île-de-France et 230 Pass différents coexisteraient en France19(*).

• La forte hétérogénéité des déclinaisons de la réforme selon les universités et les territoires apparaît très difficilement lisible pour les lycéens et leurs familles.

Elle conduit également à un phénomène de fuite vers des universités étrangères, réel bien que difficile à quantifier : 5 000 étudiants français suivraient un cursus en médecine dans d'autres pays de l'Union européenne - principalement Espagne, Roumanie et Belgique20(*) - et 3 600 étudiants feraient de même en masso-kinésithérapie21(*). La moitié des chirurgiens-dentistes s'inscrivant à l'ordre ont un diplôme étranger, sans précision sur la proportion de diplômés de nationalité française22(*). Les filières de maïeutique et de pharmacie semblent aussi concernées, sans chiffres officiels cependant.

b) Les principaux objectifs assignés à la réforme n'ont pas été atteints

Les objectifs assignés à la réforme - amélioration de la réussite étudiante, diversification des profils recrutés, renforcement des passerelles - apparaissent, cinq ans après l'entrée en vigueur de la réforme, très peu atteints.

• La réussite des candidats et leur progression dans leur parcours d'études n'ont que très peu été améliorées.

Les étudiants en LAS semblent, globalement, moins bien réussir. Parmi les étudiants ayant obtenu une mention très bien au baccalauréat, ceux inscrits en LAS 1 ont un taux d'accès en MMOP de 31 % contre 60 % pour ceux inscrits en Pass. Par ailleurs, les LAS 1 redoublent plus souvent la deuxième année que les Pass : en 2021, dans les universités proposant les deux voies d'accès, le taux de redoublement des étudiants issus d'un Pass était de 3 % en médecine contre 18 % pour ceux issus d'une LAS 1.

La progression dans les études n'apparaît, en outre, que très légèrement renforcée. D'après la Cour des comptes, deux ans après leur première année d'accès aux études de santé, 63 % des étudiants ont perdu une année d'études contre 79 % avant la réforme. Parmi les étudiants ne poursuivant pas en MMOP, 79 % se réorientent dans une discipline autre que celle suivie pendant leur Pass ou leur LAS, à rebours des objectifs de la réforme23(*).

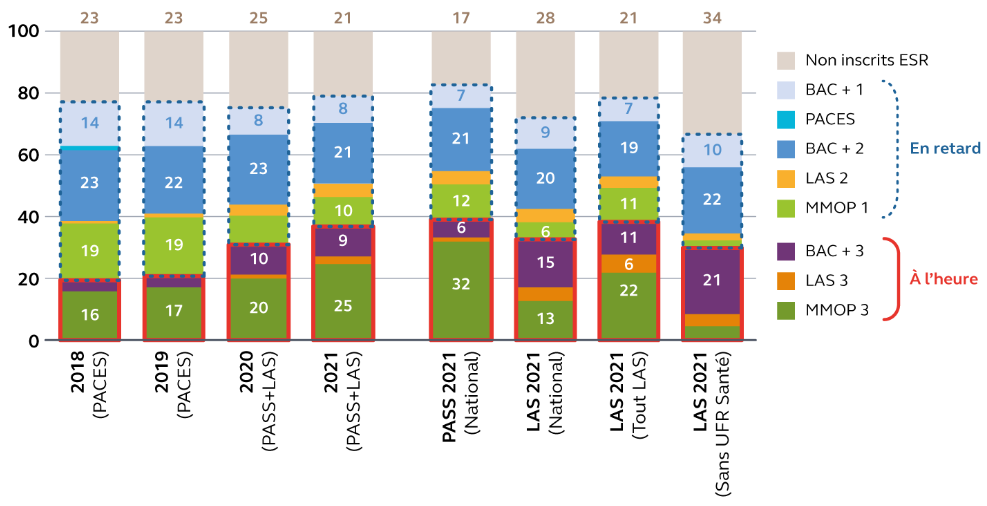

Situation des nouveaux bacheliers deux ans après leur première année d'accès santé, en fonction de l'année de leur baccalauréat

Source : Cour des comptes (2024)

Lecture : La part des étudiants qui n'a pas perdu une année (mention « à l'heure » sur le graphique) s'améliore en passant de 21 % en 2019 à 37 % pour les bacheliers de 2021. Les PASS permettent un meilleur accès à MMOP que les LAS puisque 44 % des étudiants sont en MMOP deux ans après leur baccalauréat contre 19 % des LAS.

• Aucune diversification n'est, par ailleurs, observée dans les profils recrutés dans les filières MMOP.

La réforme a, au contraire, fait apparaître de nouvelles inégalités de réussite entre étudiants, selon le parcours et la discipline choisis. Les étudiants en Pass ou ceux inscrits en LAS 2 ou LAS 3 mais ayant été précédemment inscrits dans un Pass réussissent mieux : ils représentent, d'après la Cour, 62 % des étudiants inscrits en MMOP. Après exclusion des universités ayant choisi un modèle « tout LAS », cette proportion s'élèverait même à 75 %24(*). D'importantes inégalités sont également observées au sein d'un même parcours, à l'échelle nationale : en 2022, seuls 5 % des étudiants inscrits en LAS 1 en droit ont été admis, contre 24 % de ceux inscrits en LAS 1 en psychologie25(*). Enfin, les taux de réussite varient sensiblement d'une université à l'autre, les LAS organisées par des universités sans UFR en santé présentant les taux les plus bas, y compris à niveau scolaire équivalent.

En conséquence, la réforme n'a pas permis de maîtriser le recours aux établissements privés de préparation. Ceux-ci recruteraient désormais, d'après la Cour des comptes, dès le secondaire pour aider les étudiants dans leur orientation. Plus de 60 % des étudiants admis en MMOP y auraient recours. Des systèmes de tutorat ont été mis en place pour accompagner les élèves, mais ceux-ci demeurent très inégaux selon les universités.

Les tutorats : un dispositif d'accompagnement et d'orientation des étudiants à visibiliser

Les dispositifs d'accompagnement des étudiants en première année d'accès aux études de santé jouent un rôle central dans leur accession aux filières MMOPK, qui se caractérisent par une forte sélectivité, générant une pression importante chez les étudiants.

Depuis 1998, un arrêté encadre le tutorat d'accompagnement méthodologique et pédagogique26(*), consacré en 2007 par l'article L. 811-2 du code de l'éducation27(*). Les conditions d'organisation des tutorats sont définies par chaque établissement d'enseignement supérieur et ceux-ci évaluent annuellement leur fonctionnement28(*).

Formés par des enseignants, des étudiants de deuxième ou troisième cycle bénévoles réalisent un accompagnement pédagogique qui consiste en une aide à l'apprentissage et la dispensation de conseils méthodologiques, mais également en un suivi personnalisé pour le bien-être étudiant, notamment par le biais du parrainage. Ils se voient souvent déléguer la préparation des étudiants aux épreuves orales29(*). Ils participent aussi à l'information à l'orientation des lycéens en présentant les filières MMOPK aux journées portes ouvertes, aux salons d'orientation et dans les lycées.

Depuis 2017, le ministère chargé de l'enseignement supérieur soutient les tutorats des universités avec UFR en santé, en leur attribuant un agrément reconnaissant la qualité des services proposés. Son obtention incite les tutorats à mettre en place des innovations pédagogiques variées (reportages, podcasts, plateformes d'aide en ligne). Ce sont ainsi la totalité des 38 tutorats qui ont obtenu leur agrément en 202530(*).

Certaines associations étudiantes déplorent toutefois les contraintes logistiques et financières auxquelles les tutorats font face, ainsi que la réticence de certains rectorats et universités à faciliter leur fonctionnement et à les visibiliser31(*). En 2024, seuls 33 % des tutorats disposent d'un accès aux listes de diffusion rectorales, limitant de ce fait la portée de leur action32(*). Par ailleurs, si cet accompagnement concerne le Pass et la LAS, celui-ci est plus hétérogène dans le cadre des LAS, du fait de l'éloignement géographique entre certaines LAS et les campus des étudiants en filière MMOPK bénévoles33(*).

En dépit de ces perspectives d'amélioration, l'action des tutorats, à la fois efficace et peu onéreuse, contribue à renforcer l'égalité des chances dans l'accès aux études de santé et à diversifier les profils des étudiants, à rebours des organismes de préparation privés. Pour la rentrée 2024-2025, le tarif des tutorats était ainsi compris entre 14 € et 26 € (Pass et LAS confondus). Par comparaison, le tarif moyen d'inscription à un organisme de préparation privé est plus de 360 fois plus élevé34(*).

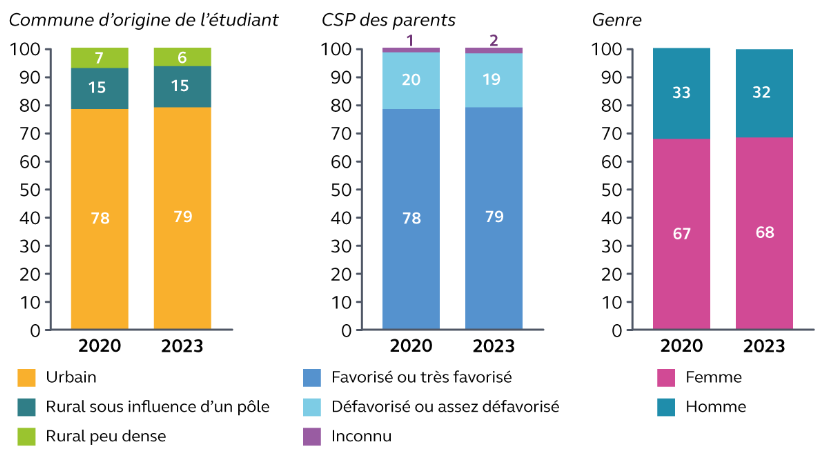

Contrairement aux objectifs affichés, la réforme n'aurait permis aucune amélioration de la diversité sociale ou géographique du recrutement. Selon la Cour des comptes, entre 2020 et 2023, la part des étudiants issus d'une commune rurale a légèrement diminué - de 22 % à 21 % - et celle des étudiants dont les parents appartiennent à une catégorie socioprofessionnelle assez défavorisée également - de 20 % à 19 %35(*).

Profil des étudiants admis en MMOP avant et après la réforme

Source : Cour des comptes (2024)

L'intersyndicale nationale des internes (ISNI) note également que « l'accès inégal aux différentes LAS sur le territoire a conduit certains étudiants à faire des choix stratégiques, plutôt que guidés par leurs réelles aspirations, ce qui va à l'encontre de l'objectif initial de diversification des profils »36(*).

• Enfin, les passerelles demeurent une voie d'accès marginale aux études MMOP.

Le nombre d'étudiants des formations d'auxiliaire médical admis dans les filières MMOP demeure, d'abord, extrêmement faible. D'après la Cour des comptes, il variait, en 2022-2023, de 1 pour l'odontologie et la pharmacie à 12 pour la médecine. Dans cette dernière filière, il représentait environ 0,1 % des effectifs recrutés37(*). La Cour souligne ainsi que « la troisième voie apparaît comme la grande oubliée de la réforme » malgré l'importance d'un rapprochement des professionnels de soins, nécessaire à l'élan d'une pratique pluriprofessionnelle38(*).

Les passerelles dites « tardives », accessibles aux titulaires de certains grades, titres ou diplômes, représentaient une voie de recrutement plus importante, bien que fortement minoritaire. En médecine, 494 étudiants ont été recrutés par cette voie en 2022-2023, soit 5 % de la promotion39(*).

B. L'article 1er refond le dispositif d'accès aux études de santé en une voie unique, mieux encadrée au niveau national

L'article 1er vise à répondre aux principaux écueils de la réforme, en instaurant une voie unique d'accès aux études de santé, en améliorant la lisibilité du dispositif et en favorisant la diversification du recrutement.

1. L'instauration d'une voie unique d'accès

L'article 1er vise, d'abord, à refondre le dispositif Pass-LAS en une voie d'accès unique.

Pour ce faire, le d du 1° de l'article modifie l'article L. 631-1 du code de l'éducation, relatif aux formations en santé, pour prévoir que le parcours de formation antérieur auquel est subordonnée l'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations MMOP peut consister :

- soit en une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensée par une université et conduisant à un diplôme national de licence ;

- soit en une formation conduisant à un diplôme d'auxiliaire médical d'une durée minimale de trois ans.

L'article 1er vise, par ailleurs, à renforcer le cadrage national applicable au dispositif d'accès.

En ce sens, le g du 1° insère, dans le même article du code de l'éducation, des dispositions précisant que la formation du premier cycle devra comporter, en première année, une majorité d'enseignements relevant du domaine de la santé. Les autres disciplines pouvant être enseignées devront, par ailleurs, être énumérées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, dans le respect de critères favorisant la réussite des étudiants, fixés par décret en Conseil d'État.

Le b du 2° confie, par ailleurs, à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les conditions dans lesquelles les étudiants inscrits dans la licence permettant l'accès aux filières MMOP peuvent demander un redoublement.

2. L'inclusion de la masso-kinésithérapie

L'article 1er vise, en outre, à inclure explicitement la masso-kinésithérapie parmi les filières destinées à recruter des étudiants par la nouvelle voie d'accès unique aux études de santé.

Pour ce faire, il modifie l'article L. 631-1 du code de l'éducation pour préciser :

- que la formation en masso-kinésithérapie relève de l'autorité ou du contrôle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et donne lieu à la délivrance de diplômes au nom de l'État (a du 1°) ;

- que l'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle de masso-kinésithérapie est subordonnée à la validation des mêmes parcours de formation que ceux exigés pour intégrer les filières MMOP (c du 1° et a du 2°) ;

- que les passerelles tardives sont applicables aux formations de masso-kinésithérapie (e du 1°).

Comme pour les filières MMOP, l'article 1er confie à un décret en Conseil d'État le soin de définir :

- les conditions et modalités d'admission ou de réorientation en deuxième ou troisième année du premier cycle (c du 2°) ;

- les modalités de définition d'objectifs de diversification des voies d'accès au premier cycle (d du 2°).

En revanche, l'article 1er précise que les dispositions relatives au numerus apertus, qui définissent les modalités de fixation, par les universités, des capacités d'accueil en premier cycle, ne concernent que les filières MMOP, partiellement ou entièrement universitarisées (b du 1°).

3. Permettre un accès de proximité aux études de santé

Enfin, l'article 1er vise à permettre aux lycéens d'accéder aux études de santé par des formations organisées à proximité.

Pour cela, le f du 1° de l'article insère, à l'article L. 631-1 du code de l'éducation, des dispositions précisant que les modalités d'admission dans les filières de médecine, de maïeutique, d'odontologie, de pharmacie et de maso-kinésithérapie (MMOPK) doivent garantir un accès de proximité sur l'ensemble du territoire national.

Le g du 1° fait, par ailleurs, obligation aux universités d'organiser, dans chaque département, des enseignements correspondant au moins à la première année de la formation de licence donnant accès aux filières MMOPK.

Le b du 2° confie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les modalités d'application de cette obligation.

II - La position de la commission

· La commission est favorable à la mise en place d'une voie unique d'accès aux études de santé, commune aux filières de médecine, de maïeutique, d'odontologie, de pharmacie et de masso-kinésithérapie.

Les auditions conduites dans le cadre de la mission d'information sur l'accès aux études de santé ont démontré qu'une telle transformation du système Pass-LASS en une voie unique est largement attendue. Si elle bouleverse de nouveau, seulement cinq ans après la réforme, les modalités d'accès aux études de santé, elle correspond cependant à une demande de l'ensemble des acteurs concernés (étudiants, professionnels, universités...).

Une voie unique offrira davantage de lisibilité aux lycéens et à leurs familles, à rebours de la complexité et de l'hétérogénéité entre universités auxquelles ils sont aujourd'hui confrontés. Elle permettra de lutter contre les inégalités observées entre les parcours des étudiants.

En comportant une majorité d'enseignements en santé, la première année de formation aux filières MMOPK répondra mieux au souhait des étudiants d'accéder à des études cohérentes avec leur projet professionnel. Les rapporteurs sont attachés à ce que les étudiants de première année bénéficient d'une majorité de disciplines relevant du champ de la santé ou directement utiles aux futurs professionnels de santé.

Dans le même temps, adosser cette formation à une licence, avec un bloc d'enseignement « hors santé », dont la part augmentera en deuxième puis troisième années, répond à l'objectif louable, poursuivi par la précédente réforme, d'intégration dans le système universitaire et de marche en avant pour les étudiants qui n'intégreront pas les filières MMOPK - qui représentent les deux tiers des promotions aujourd'hui.

La commission est favorable à la définition, au niveau national, d'un cadre plus strict, afin de resserrer le nombre de licences disciplinaires proposées par les universités et de s'assurer que celles-ci soient cohérentes avec les intérêts et projets professionnels des étudiants et avec la nécessité de leur fournir des enseignements de base utiles pour la suite de leurs études médicales et de leur carrière. Elle souhaite également que ces licences permettent une réorientation réussie des étudiants n'accédant pas aux filières MMOPK, avec des débouchés professionnels.

Plusieurs maquettes pourront être envisagées. Une mission a été confiée aux inspections générales placées auprès des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur afin d'accompagner la concertation des acteurs et d'établir des propositions de cadrage d'un nouveau modèle de voie unique.

À ce stade, les ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la santé40(*) comme France Universités41(*) envisagent une répartition en deux blocs « santé » et « hors santé » de taille équivalente ou quasi équivalente, avec, le cas échéant, un troisième bloc, qui pourrait correspondre à l'acquisition de connaissances et de compétences transversales utiles à des futurs professionnels de santé.

Parmi les disciplines « hors santé » considérées comme pertinentes par les représentants des étudiants comme des universités et des professionnels de santé figurent notamment les sciences- y compris les sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), la psychologie, le droit et l'anglais. Il reviendra aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé d'énumérer la liste des disciplines.

· S'agissant de l'inclusion explicite de la masso-kinésithérapie au sein de cette voie unique, la commission estime que cette disposition est en cohérence avec l'objectif de simplification et de lisibilité des modalités d'accès aux études de santé.

Les deux tiers des étudiants de la filière masso-kinésithérapie proviennent d'ores et déjà des dispositifs Pass-LAS42(*). Inclure la masso-kinésithérapie au sein de la voie unique reviendra à acter une situation de fait et à simplifier le dispositif existant. En outre, la diversification des profils étudiants sera toujours assurée par la variété des licences disciplinaires associées à la composante « santé ».

Les représentants de la profession et les principales associations étudiantes sont favorables à cette intégration. Ils appellent plus largement à universitarisation de la formation, avec la délivrance par les universités des diplômes de premier et deuxième cycle de masso-kinésithérapie et une harmonisation des frais de scolarité - qui atteignent en moyenne 6 800 euros par an et varient de 170 à 10 000 euros selon les instituts de formation43(*).

• La commission a souhaité favoriser la réussite de cette réforme en laissant aux acteurs le temps nécessaire pour la préparer.

Elle est en effet consciente des conséquences que l'organisation d'une voie unique et l'inclusion explicite de la masso-kinésithérapie auront pour les universités. Son attention a notamment été attirée, par les conférences des doyens, sur la façon dont les actuels partenaires universitaires de LAS seront affectés, soit en raison d'un flux supplémentaire d'étudiants pour les licences disciplinaires qui seront conservées, soit par une baisse du nombre d'heures de cours pour celles qui ne seront plus proposées au sein de la voie unique.

En conséquence, la commission a adopté, à l'initiative des rapporteurs et de la commission de la culture, des amendements identiques COM-14 et COM-23 prévoyant l'entrée en vigueur de ces dispositions à la rentrée universitaire 2027.

Les universités et les conférences des doyens, entendues par les rapporteurs, ont confirmé qu'il leur paraissait possible de mettre en oeuvre la réforme dans ce délai.

• Par ailleurs, la commission souscrit à l'objectif de diversification sociale et géographique du recrutement des étudiants poursuivi par l'organisation, dans chaque département d'une première année de la formation de licence donnant accès aux filières MMOPK. Elle estime que la création de telles formations délocalisées est de nature à permettre à des bacheliers éloignés des grandes villes universitaires d'accéder à des filières vers lesquelles ils ne s'orientent pas spontanément ou auxquelles ils renoncent pour des raisons matérielles, logistiques et financières. La présence d'antennes au plus près des territoires limite également, pour les étudiants concernés, les coûts liés à la vie étudiante ainsi que l'isolement familial.

En outre, le recrutement de futurs professionnels de santé issus de territoire ruraux répond à l'enjeu majeur de lutte contre les inégalités territoriales d'accès aux soins, l'origine géographique jouant un rôle déterminant dans le choix d'installation des professionnels de santé.

À la rentrée universitaire 2025, si les 38 universités permettant l'accès aux études de santé ont déployé près de 70 antennes dans des campus universitaires décentrés, 25 départements demeurent dépourvus de toute antenne universitaire permettant l'accès aux études de santé44(*).

Soucieuse de s'assurer de la réussite des étudiants accédant à ces formations délocalisées, la commission souhaite laisser aux universités un temps suffisant pour réunir les moyens humains, pédagogiques, immobiliers et matériels nécessaires à des enseignements de qualité et s'assurer que ces enseignements fournissent aux étudiants des conditions de vie et d'études satisfaisantes et leur permettent effectivement d'accéder aux filières MMOPK.

Des associations représentant les étudiants ont notamment mis en avant45(*) la nécessité de disposer de salles d'enseignement et d'espaces de travail et de révision, d'organiser, pour les étudiants bénéficiant de formations délocalisées dispensées à distance, un regroupement présentiel hebdomadaire et de valoriser, pour tous, les tutorats d'entrée dans les études de santé.

La commission a donc adopté un amendement COM-15 des rapporteurs prévoyant que la date d'entrée en vigueur de ces dispositions devra être précisée par décret en Conseil d'État et, au plus tard, fixée à la rentrée universitaire 2030. Cet amendement prévoit également que les universités devront transmettre annuellement aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé un bilan de la réussite des étudiants formés dans chaque département.

La commission souhaite que le Gouvernement accompagne activement, en lien avec les collectivités territoriales volontaires, les universités dans la mise en oeuvre de ces formations délocalisées, qu'il préconisait lui-même dans le pacte de lutte contre les déserts médicaux présenté par le Premier ministre François Bayrou en avril 202546(*).

La conférence nationale des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers (CMECH) a également exprimé son souhait que ces formations délocalisées s'accompagnent de partenariats structurés avec les hôpitaux en proximité, estimant que « les centres hospitaliers doivent devenir des acteurs de formation à part entière, avec la création d'unités de formation délocalisées, permettant d'accueillir ensuite des étudiants de deuxième et troisième cycles » afin « d'implanter les étudiants plus tôt dans le territoires mais aussi de valoriser le rôle pédagogique des praticiens hospitaliers qui y exercent »47(*).

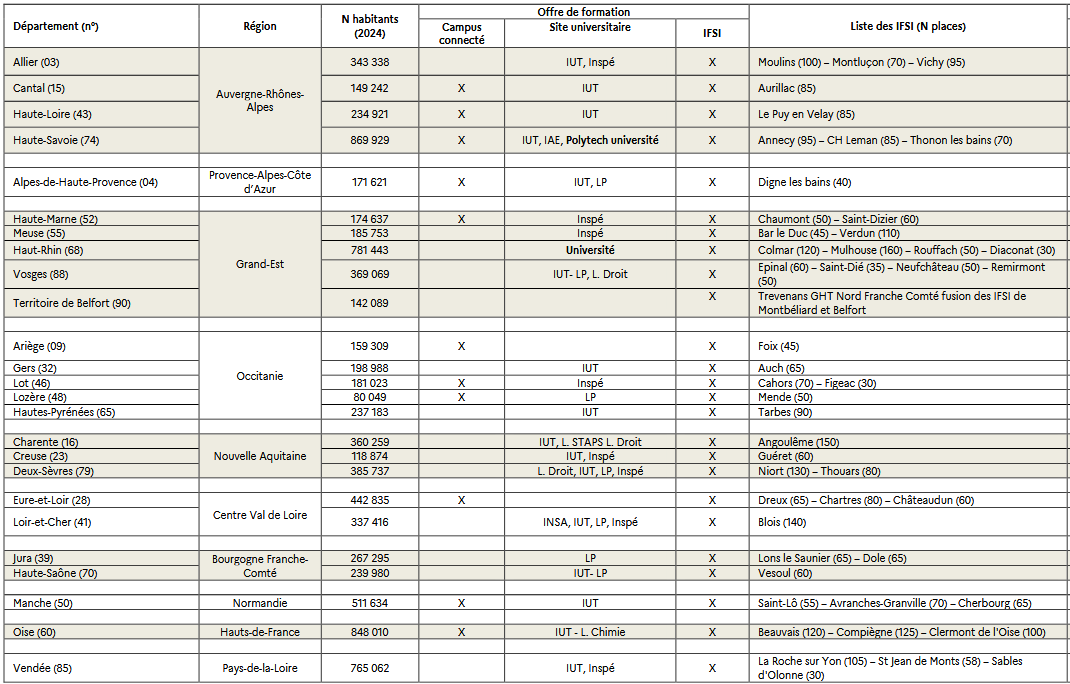

Enfin, la commission a noté avec intérêt la présence, dans l'intégralité des 25 départements ne disposant pas de première année d'accès aux études de santé, d'instituts de formation aux soins infirmiers (Ifsi) sur lesquels les universités pourraient s'appuyer.

Liste et description de l'offre de formation des

départements dépourvus

d'une première année

d'accès aux études de santé

Source : Circulaire « Pacte de lutte contre les déserts médicaux » du 5 septembre 2025 adressée aux recteurs, aux directeurs d'ARS et aux préfets

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2

Expérimentation d'un accès direct aux

études de pharmacie

Cet article vise à autoriser, sous la forme d'une expérimentation de cinq ans, l'admission directe d'étudiants en premier cycle de pharmacie par Parcoursup. La part des étudiants ainsi recrutés ne pourra excéder, dans chaque université, un tiers des capacités d'accueil.

La commission a adopté cet article modifié par trois amendements.

I - Le dispositif proposé

A. L'accès sélectif actuel aux études de pharmacie ne permet plus d'attribuer toutes les places disponibles

1. La pharmacie dispose de longue date d'un accès sélectif à l'issue d'une première année d'études

· Le modèle français d'accès aux études médicales et pharmaceutiques est fondé, de longue date, sur une procédure de sélection exigeante organisée après, au moins, une année de formation.

Ce modèle prévaut depuis l'instauration, à compter du début des années 1970, d'un numerus clausus largement inférieur au nombre d'étudiants inscrits en première année. Instauré dès 1971 pour les études de médecine et d'odontologie48(*), ce système a été progressivement étendu à la pharmacie et à la maïeutique. La loi de 1984 sur l'enseignement supérieur confie, ainsi, aux ministres de la santé et de l'Éducation nationale le soin d'arrêter « le nombre des étudiants admis, pendant le premier cycle, à poursuivre des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques »49(*).

La sélectivité à l'issue de la première année apparaît élevée. En 2008, un rapport coordonné par le professeur Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, observait, déjà, qu'environ 11 500 étudiants étaient inscrits en première année de premier cycle des études de pharmacie (PCEP 1), pour un numerus clausus inférieur à 3 000, soit un taux d'admission d'environ 25 %. Les trois filières médicales - médecine, odontologie, maïeutique -, qui organisaient depuis plusieurs années une première année commune50(*), cumulaient alors 50 000 étudiants inscrits pour environ 9 000 places offertes51(*), soit un taux d'admission de 18 %. Une telle sélectivité a fréquemment amené les observateurs à regretter un « gâchis de temps et de motivation pour les étudiants de très bon niveau »52(*).

Ce modèle fondé sur une sélection un an après le baccalauréat est peu reproduit à l'international. Aux États-Unis, les études médicales sont accessibles après l'obtention d'un premier diplôme de l'enseignement supérieur. Dans de nombreux pays européens, les filières médicales et pharmaceutiques sont accessibles directement à l'issue des études secondaires - tel est le cas en Espagne, en Belgique ou en Roumanie53(*). Le rapport précité de 2008 indique, toutefois, avoir écarté cette solution « tant en raison de la difficulté de sa mise en oeuvre à très grande échelle que [du fait de] son inacceptabilité politique, même si une telle pratique - en usage dans la plupart des pays étrangers pour les études de santé - existe pour d'autres filières dans notre pays »54(*).

• Depuis le début des années 2010, l'accès aux études de pharmacie est subordonné à la validation d'une première année commune avec les trois filières médicales.

Instaurée par la loi en 200955(*), la première année commune aux études de santé (Paces) permettait, ainsi, d'accéder aux études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie. Le rapprochement de la pharmacie et des trois filières médicales visait alors, d'après le député Jacques Domergue, auteur de la proposition de loi et rapporteur de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, à « ouvrir aux étudiants un nombre élargi de débouchés, afin de réduire le taux d'échec en première année des études médicales et pharmaceutiques. » Elle devait également « permettre de forger une culture scientifique commune aux professions médicales et pharmaceutiques, ce qui est censé faciliter la coopération des professionnels de santé. »56(*)

Si les nombreux écueils observés ont conduit le législateur à réformer profondément le dispositif d'accès en 201957(*), cette réforme n'est pas revenue sur le principe d'un accès aux études de santé à bac +1, à l'issue d'une année de formation commune aux filières médicales et pharmaceutique. Les parcours d'accès spécifique santé (Pass) et licences accès santé (LAS) instaurés permettent, ainsi, aux étudiants de candidater à une ou plusieurs des quatre filières. L'instauration d'un numerus apertus, conduisant les universités à définir elles-mêmes leurs capacités d'accueil dans le respect d'objectifs nationaux pluriannuels relatifs au nombre de professionnels à former établis par l'État58(*), n'a pas davantage supprimé le principe d'un concours permettant à un nombre limité de candidats d'accéder à ces études.

2. Les cursus de pharmacie souffrent d'un déficit d'attractivité et de places laissées vacantes

· L'organisation d'une première année commune présente le risque de mettre en concurrence les quatre filières concernées et, partant, de complexifier le recrutement dans certaines d'entre elles.

Dans son avis sur le projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche de 2013, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale relevait ainsi que la Paces n'avait « pas permis de remettre en cause la hiérarchie » entre les filières. L'Association nationale des étudiants en pharmacie de France (Anepf) observait, dans une lettre ouverte adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche deux ans plus tôt, que la Paces n'avait « fait que renforcer le manque d'attractivité des études de pharmacie », le nombre d'étudiants inscrits en Paces et présentant le concours de pharmacie se révélant « en nette diminution »59(*).

La réforme de 2019 des dispositifs d'accès aux études de santé n'a pas permis de supprimer cet écueil. Au contraire, la Cour des comptes observait, en décembre 2024, que cette réforme, « qui augmente significativement le nombre de places offertes en médecine, conduit à un effet de siphonage des étudiants en pharmacie et en maïeutique aggravé localement par la mise en oeuvre différenciée des modalités de sélection. » Certaines universités, en effet, exigent des étudiants la priorisation de leurs voeux ou limitent le nombre de filières auxquelles ils peuvent postuler60(*).

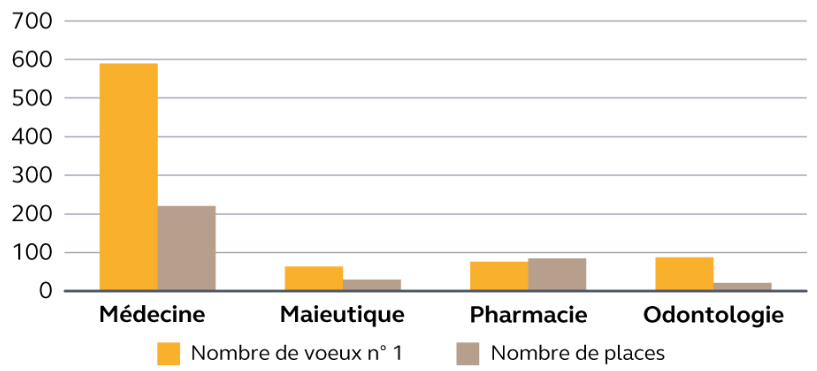

Nombre de voeux de priorité n° 1 et de places par filière en 2022-2023

Source : Cour des comptes (2024)

• En conséquence, des places vacantes sont apparues dans les formations de pharmacie et de maïeutique depuis la mise en oeuvre de la réforme de 2019.

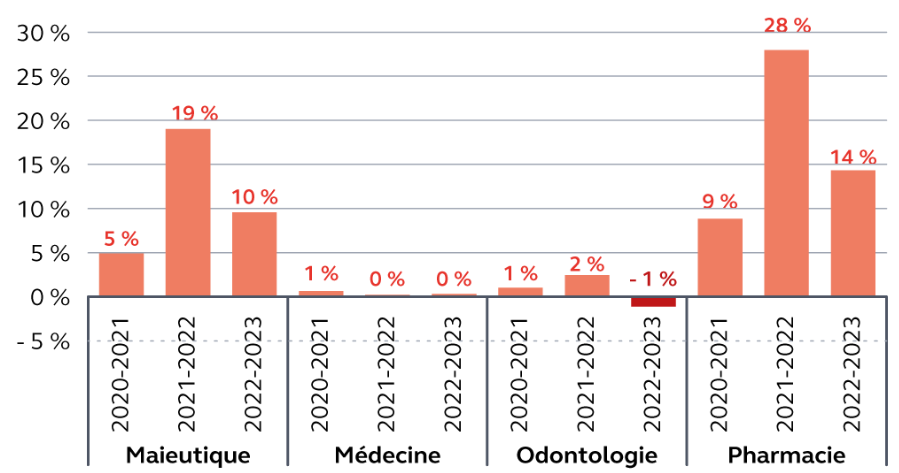

En pharmacie, le nombre de places vacantes s'est révélé particulièrement élevé lors des premières années de mise en oeuvre de la réforme, et décroît depuis. D'après la Cour des comptes, les places vacantes auraient atteint 28 % des capacités d'accueil en deuxième année du premier cycle en 2021-2022 et 14 % en 2022-202361(*). Le ministère de la santé a recensé62(*) 990 places vacantes à la rentrée 2022, 434 en 2023 et 198 en 2024, dans uncontexte d'augmentation du nombre de places de 8,3 % entre 2020 et 202463(*).

Part des places vacantes par rapport aux capacités d'accueil

Source : Cour des comptes (2024)

La diminution du nombre de places vacantes est principalement expliquée par les mesures correctives mises en place par les universités et l'effort de communication déployé par la profession. Certaines universités ont, ainsi, choisi d'appeler un plus grand nombre de candidats de ces filières à l'oral, de renforcer les admissions par passerelles ou de permettre aux étudiants de candidater aux quatre filières proposées64(*). Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens (Cnop), de son côté, a renforcé sa communication auprès des élèves de l'enseignement secondaire et des étudiants, et déployé une large campagne d'information nommée « Pharmacien : le moins connu des métiers connus »65(*).

· Malgré cette progression, de nombreux acteurs jugent que le nombre de places restant vacantes traduit des difficultés structurelles de la filière, et proposent de faire évoluer en conséquence les modalités d'accès.

La Cour des comptes juge, ainsi, que les mesures correctrices prises « ne suffiront pas à faire cesser le problème des places vacantes qui risque au contraire de s'installer dans la durée. » Elle relève, notamment, un manque de motivation et une plus faible réussite des étudiants, « avec un nombre important de demandes de passerelles vers la médecine et l'odontologie et des abandons d'études. » En conséquence, la Cour des comptes recommande l'expérimentation d'un accès direct en pharmacie « pour un contingent d'élèves sélectionnés sur Parcoursup, en complément d'un accès classique via la première année d'études de santé pour le contingent restant »66(*).

L'Académie nationale de pharmacie a, dans une communication de juillet 2025, également dénoncé « le manque de visibilité des études et métiers de la pharmacie au moment d'exprimer ses voeux dans Parcoursup ainsi que l'accès aux études de pharmacie par une première année commune (...) quasiment exclusivement orientée vers la médecine ». Elle souligne que ce dispositif est également responsable « d'une iniquité et d'une perte de chance pour les étudiants voulant s'engager dans les études de pharmacie et voyant leur place prise par des étudiants non classés en rang utile pour intégrer médecine et choisissant pharmacie par défaut ». Elle demande la mise en place « d'une voie d'accès direct aux études de pharmacie dès la première année universitaire, avec un choix dédié dans Parcoursup. »67(*)

B. L'article 2 permet l'expérimentation d'un accès direct aux études de pharmacie

L'article 2 de la présente proposition de loi vise à favoriser l'admission en pharmacie d'étudiants motivés par cette filière, en autorisant l'expérimentation d'une admission directe par Parcoursup.

Pour ce faire, le I autorise, par dérogation aux modalités d'accès de droit commun et sous la forme d'une expérimentation de cinq ans, l'admission directe d'étudiants en premier cycle des formations de pharmacie par la procédure nationale de préinscription portée par la plateforme Parcoursup. La part des étudiants ainsi admis directement ne pourra excéder, dans chaque université participant à l'expérimentation, un tiers des capacités d'accueil en deuxième et troisième années de premier cycle déterminées annuellement.

Le II confie à un décret le soin de déterminer les modalités de mise en oeuvre de cette expérimentation.

Enfin, le III précise qu'un an, au moins, avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport d'évaluation, afin de déterminer l'opportunité et, le cas échéant, les conditions de la pérennisation de cette mesure. Le rapport remis devra apprécier l'effet de l'expérimentation sur le nombre d'étudiants choisissant de poursuivre leurs études dans un pays étranger, ainsi que la réussite des étudiants admis directement dans la suite de leurs études.

II - La position de la commission

La commission s'inquiète de la baisse du nombre de pharmaciens observée depuis plusieurs années. Entre 2012 et 2022, la France a perdu plus de 1 800 pharmacies d'officine68(*) quand elle gagnait 3,7 % d'habitants69(*).

Elle soutient donc la mise en place d'un accès direct aux études de pharmacie, en complément de la première année d'accès aux études de santé, qui lui semble de nature à améliorer la visibilité et l'attractivité de la filière pharmacie.

La filière pharmacie sera ainsi alimentée par deux sources de bacheliers : ceux sélectionnés directement par le biais de Parcoursup, qui manifestent d'ores et déjà un intérêt pour les métiers de la pharmacie, et ceux qui, dans le cadre de la voie d'accès commune aux études MMOPK, feront le choix de se diriger vers cette filière. La nouvelle voie d'accès, avec une sélection avancée dès la sortie du lycée, devrait permettre d'attirer davantage d'étudiants.

Elle pourrait également permettre d'éviter que des étudiants motivés par des études de pharmacie mais effrayés par la complexité des voies d'accès ne partent directement étudier à l'étranger sans tenter leur chance en France.

L'Académie nationale de pharmacie et la conférence des doyens des facultés de pharmacie appellent de leurs voeux une telle expérimentation. La conférence des doyens estime en effet que le système d'accès unique « dessert la filière pharmacie, choisie souvent par défaut » alors même que, dans le même temps, « les enseignants-chercheurs en pharmacie assurent une grande majorité de la formation des futurs étudiants en médecine ». Elle souhaite sortir d'« un modèle qui maintient la hiérarchisation des études de santé », « nuisant gravement à la visibilité de la filière pharmacie ». 70(*)

Le ministère de la santé a également indiqué aux rapporteurs être favorable à un projet d'expérimentation, décliné au niveau national, qui permettra d'analyser la pertinence de cette réponse pour pallier les difficultés de recrutement de la filière pharmacie71(*).

La commission a souhaité préciser le dispositif introduit par le présent article en prévoyant une admission directe en première année du premier cycle des formations de pharmacie (amendement COM-16 des rapporteurs), créant ainsi une première année d'études de pharmacie au sein des unités de formation et de recherche (UFR) concernées.

Lors de son audition par les rapporteurs, la conférence des doyens des facultés de pharmacie a estimé être en mesure de mettre en place rapidement de tels enseignements.

Dans sa contribution adressée aux rapporteurs, elle souhaite structurer la première année autour d'enseignements majoritairement similaires à ceux que suivront les étudiants de la voie unique, tout en envisageant de remplacer les enseignements disciplinaires par des enseignements de pharmacie. Elle estime que, de cette manière, une telle première année de premier cycle peut être mise en place sans surcoût pour les universités concernées.

La commission a également adopté un amendement de Mme Patricia Demas (COM-3) visant à préciser que les critères d'admission directe, via Parcoursup, devront garantir l'équité d'accès à la formation en pharmacie et la transparence de la sélection.

Par ailleurs, afin de pleinement produire ses effets, la création d'une voie d'accès direct devra s'accompagner d'une meilleure communication, dès le lycée, autour des métiers de la pharmacie et de l'élargissement de compétences dont ils ont bénéficié ces dernières années. Les rapporteurs appellent à veiller, dans les prochaines années, à l'attractivité de la filière pharmaceutique et au maintien du maillage officinal, indispensable à l'accès aux soins dans de nombreux territoires.

Enfin, la commission a adopté un amendement rédactionnel COM-17 des rapporteurs précisant une référence à l'article L. 631-1 du code de l'éducation.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3

Extension et renforcement des options santé

Cet article vise à étendre l'expérimentation des options santé, portée par la loi dite « Valletoux » de 2023, à l'ensemble du territoire national. Il renforce l'expérimentation en précisant que ces options doivent permettre la découverte des formations médicales, pharmaceutique et paramédicales ainsi que des métiers auxquels elles conduisent. Enfin, il prévoit la conclusion de conventions entre les lycées concernés, les universités et les organismes de formation.

La commission a adopté cet article sans modification.

I - Le dispositif proposé

A. Face aux inégalités géographiques et sociales persistantes d'accès aux études de santé, la loi a autorisé l'expérimentation d'options santé

1. Les inégalités géographiques et sociales d'accès aux études de santé

• L'homogénéité sociale et géographique des profils recrutés dans les études médicales et pharmaceutique est observée de longue date et apparaît stable dans le temps.

De nombreuses études ont objectivé l'origine sociale élevée des professionnels médicaux et des pharmaciens. Dans une publication de 2006, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) des ministères sociaux relevait ainsi que « sans surprise, les médecins, pharmaciens et dentistes se recrutent largement (à 40 % ou plus) dans les familles de cadres et professions intellectuelles supérieures. » Ces proportions se révélaient particulièrement élevées chez les médecins, dont 45 % provenaient de telles familles, et, parmi eux, chez les spécialistes libéraux72(*).

La concentration du recrutement dans les études de santé parmi les catégories socio-économiques favorisées apparaît stable dans le temps. La Drees observait ainsi, neuf ans après son étude précitée, que « la réforme de la Paces n'a pas modifié les caractéristiques sociodémographiques des étudiants de première année, dont l'origine est marquée par une surreprésentation des classes favorisées ». Relevant que quatre étudiants sur dix inscrits en Paces avaient des parents cadres supérieurs ou exerçant une profession libérale, et que ces étudiants avaient 2,5 fois plus de chance qu'un enfant d'ouvrier d'intégrer la deuxième année de médecine, la Drees concluait : « l'accès aux études de médecine donne donc lieu à une sélection sociale qui opère de façon stable dans le temps. »73(*)

• Alors que la diversification des profils recrutés figurait parmi les objectifs affichés par le Gouvernement et le législateur, la réforme de 2019 de l'accès aux études de santé74(*) n'a entraîné aucune modification significative de ces équilibres.

La Cour des comptes relève, au contraire, que depuis l'entrée en vigueur de la réforme, « la part d'étudiants issus d'une commune rurale baisse légèrement, tout comme la part d'étudiants dont les parents appartiennent à une catégorie socioprofessionnelle assez défavorisée ou défavorisée ». En particulier, la part des étudiants admis dont les parents appartiennent à une catégorie socioprofessionnelle défavorisée ou assez défavorisée demeurerait fortement minoritaire, de l'ordre de 20 %. La part des étudiants issus d'un milieu rural peu dense aurait, quant à elle, diminué de 7 % à 6 % entre 2020 et 202375(*).

• La diversification géographique du recrutement constitue, pourtant, un puissant outil de lutte contre les inégalités territoriales d'accès aux soins.

L'influence de l'origine géographique sur les choix d'installation apparaît, en effet, largement documentée. Dans une méta-analyse de 2021 relative aux pénuries de médecins dans certaines zones géographiques, la Drees souligne ainsi que « les résultats des études menées montrent partout l'importance du milieu d'origine du médecin dans son choix de localisation. » Elle relève que « sur la base de ce constat, des initiatives ont été développées dans plusieurs pays pour accroître, au sein des promotions d'étudiants en médecine, la proportion de ceux qui sont issus de zones moins bien desservies, et dès lors plus enclins à y exercer. »76(*)

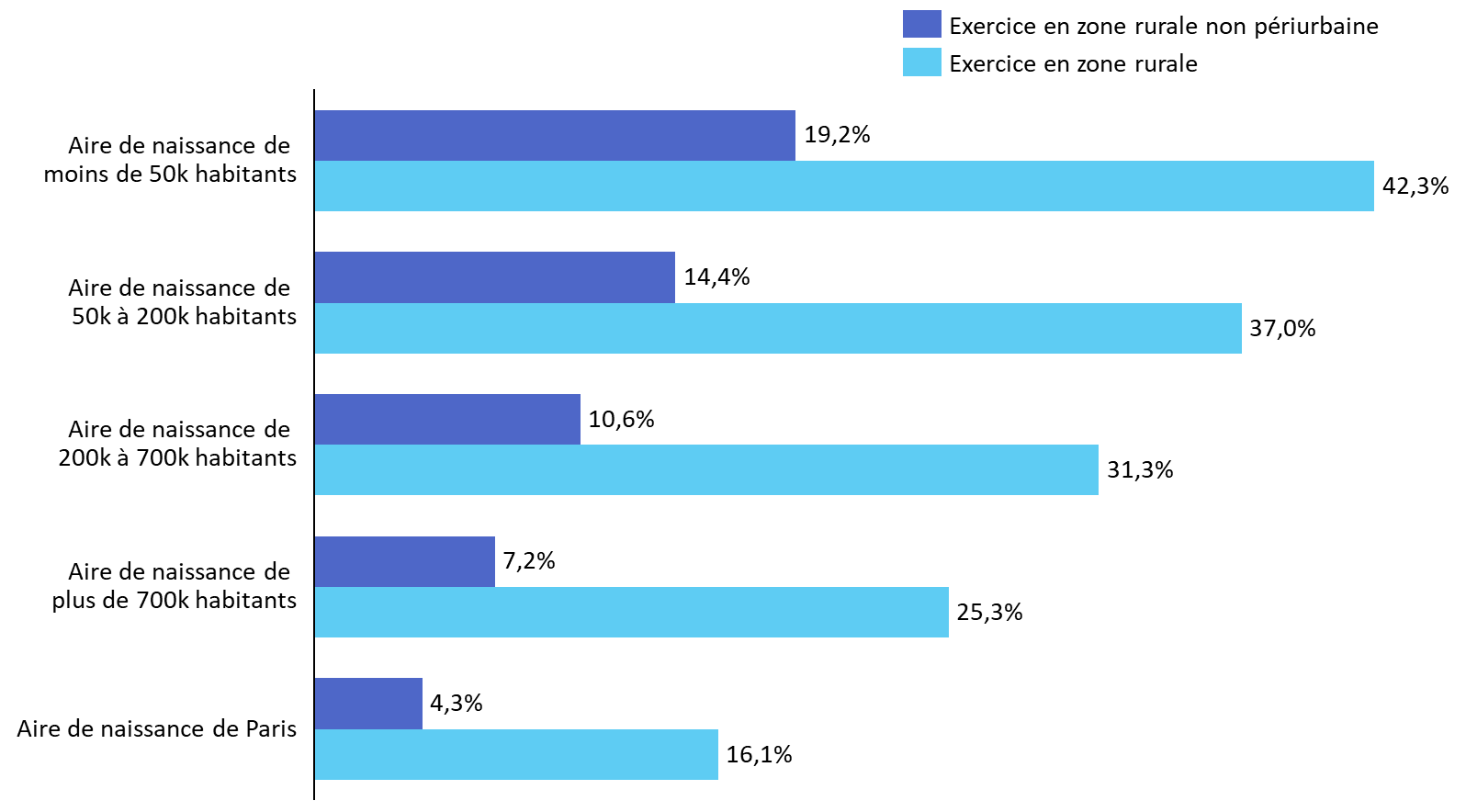

L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a, par ailleurs, récemment mesuré que, pour la moitié des médecins généralistes libéraux ayant débuté l'internat entre 2004 et 2007, la distance à vol d'oiseau entre la commune de naissance et la commune d'exercice est inférieure à 85 kilomètres. Par ailleurs, la taille de l'aire dans laquelle le médecin est né constitue également l'un des principaux déterminants de l'exercice dans une commune rurale. Ainsi, 42,3 % des médecins nés dans une aire de moins de 50 000 habitants exercent dans une commune rurale, contre 16,1 % des médecins nés dans l'aire de Paris77(*).

Proportion de médecins exerçant en

zone rurale

selon le type d'aire où ils sont nés,

en 2019

Source : commission des affaires sociales, d'après des données Insee (2024)

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande, pour les mêmes raisons, « d'appliquer des politiques d'admission ciblant les étudiants d'origine rurale aux programmes de formation » des professionnels de santé78(*).

La Cour des comptes ajoute que si le levier consistant à diversifier l'origine géographique des étudiants recrutés dans les études de santé « ne peut être envisagé seul et doit être accompagné d'une exposition aux milieux ruraux durant les stages et d'incitation organisationnelles et financières, il constitue toutefois l'un des leviers non coercitifs les plus efficaces pour lutter contre les déserts médicaux. »79(*)

2. L'expérimentation d'options santé dans les lycées

• Afin de favoriser la diversification du recrutement dans les études de santé, la loi dite « Valletoux » de 2023 a autorisé l'expérimentation, pour une durée de cinq ans, d'options santé dans trois académies volontaires.

En application de la loi, ces options ont vocation à être proposées aux élèves de première et de terminale de la voie générale des lycées situés dans des zones sous-denses, afin d'encourager l'orientation des lycéens vers les études de santé80(*).

• Le champ de cette expérimentation apparaît toutefois limité et le délai de déploiement significatif.

Selon le Gouvernement, une enquête diligentée au printemps 2024 a permis d'obtenir un panorama des actions menées à l'initiative d'établissements volontaires dans les territoires pour favoriser l'orientation des élèves vers les études de santé. Trois académies - Bordeaux, Nancy-Metz et Toulouse-Montpellier - s'étaient déjà inscrites dans cette démarche, avant que cette loi ne soit promulguée, respectivement en 2023, 2022 et 2020, et devraient être désignées comme académies référentes.

Le pacte contre les déserts médicaux, présenté par le Premier ministre François Bayrou en avril 2025, prévoyait d'accélérer ce déploiement. Il visait à « inciter les jeunes des territoires sous-denses à faire des études de santé en déployant, dans les régions, les options santé dans les lycées et en intensifiant l'effort pour faire connaître l'intérêt des études et métiers de la santé. »81(*)

Selon les informations de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP)82(*), à la rentrée 2025, six académies - et vingt-trois départements - proposaient des options santé, au sein de 36 lycées. Ces options sont composées à 75 % d'enseignements scientifiques complémentaires (biologie, physique-chimie, mathématiques) et à 25 % d'interventions de professionnels de santé (forums, conférences, visites).

La Cour des comptes suggère, dans son rapport récent relatif à l'accès aux études de santé, d'accélérer la mise en place de tels dispositifs. Elle observe qu'« afin de généraliser ces expérimentations, les mesures pourraient utilement s'appuyer sur des dispositifs existants comme les cordées de la réussite », visant à lutter contre l'autocensure et développer l'ambition scolaire par un partenariat établi entre un établissement d'enseignement supérieur et des établissements d'enseignement secondaires83(*).

B. L'article 3 vise à étendre et renforcer l'expérimentation des options santé

L'article 3 de la présente proposition de loi vise à étendre l'expérimentation des options santé et à en préciser les objectifs. Pour ce faire, il modifie l'article 24 de la loi « Valletoux » de 2023, pour apporter au dispositif trois modifications.

D'abord, les a et b du 1°améliorent la rédaction des dispositions légales prévoyant cette expérimentation et étendent cette dernière, aujourd'hui limitée à trois académies volontaires, à l'ensemble du territoire national.

Le c du 1° précise les objectifs des options santé en prévoyant, d'une part, que celles-ci doivent permettre la découverte des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie, de maïeutique (MMOP) et des formations paramédicales ainsi que des métiers auxquels elles conduisent. Il prévoit également que les lycées concernés pourront, pour l'organisation des options santé, conclure des conventions avec les universités comportant une unité de formation et de recherche (UFR) en santé et les organismes délivrant des titres de formation requis pour l'exercice des professions de santé.

Le 2° précise qu'un décret devra déterminer les modalités de mise en oeuvre de cette expérimentation.

II - La position de la commission

La commission est favorable à l'extension de l'expérimentation d'options santé dans les lycées situées dans les zones sous-denses, dont elle avait soutenu la mise en place. Ayant pris connaissance de la mise en oeuvre de plusieurs expérimentations qui semblent positives, notamment en Centre-Val-de-Loire, elle déplore la lenteur actuelle du déploiement.

L'objectif de ce dispositif est de mieux faire connaître les études de santé aux lycéens et donc de favoriser leur orientation vers celles-ci. En cohérence avec l'article 2 de la présente proposition de loi, il doit notamment permettre la découverte des filières moins connues des lycéens et souffrant de places vacantes, telles que la pharmacie et la maïeutique. Il importe également de faire connaître l'ensemble des métiers dans toute leur diversité, y compris des métiers moins bien identifiés comme, par exemple, celui de manipulateur en électro-radiologie.

La commission voit également dans ce dispositif une réponse aux inégalités sociales et territoriales d'accès aux études de santé et une piste pour recruter davantage de professionnels de santé, médicaux, pharmaceutiques et paramédicaux, issus des territoires ruraux ou sous-dotés.

La généralisation de l'expérimentation permettra d'accélérer sa mise en oeuvre et de disposer de données plus robustes pour évaluer ses effets et pour comparer - et au besoin harmoniser - les pratiques.

Les principales associations représentant les étudiants des filières MMOPK ont exprimé84(*) leur soutien à cette généralisation, sous réserve que les options santé soient accessibles sans condition, qu'elles ne se transforment pas en une classe préparatoire générant un stress supplémentaire pour les lycéens et qu'elles ne constituent pas un critère de sélection sur Parcoursup. Elles souhaitent également que les présentations des différentes professions de santé soient effectuées par des étudiants et professionnels concernés et que les tutorats d'étudiants d'entrée en étude de santé soient impliqués, en écartant tout partenariat ou promotion de structures de préparation privée.

Les représentants des professionnels de santé, en particulier le conseil national de l'ordre des médecins, ont émis le souhait que la découverte des métiers de santé s'accompagne de stages d'observation.

La conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers (CMECH) appelle quant à elle de ses voeux la mise en place de stages d'observation en milieu hospitalier, y compris dans les centres hospitaliers non universitaires.

Au regard de ces éléments, la commission a adopté cet article sans modification.

* 1 Article 1er de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé.

* 2 Décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique.

* 3 Étude d'impact jointe au projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé, déposé le 13 février 2019 à l'Assemblée nationale, pp. 17 et 18.

* 4 Ibid., pp. 19 et 20.

* 5 I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation.

* 6 II de l'article R. 631-1 du code de l'éducation.

* 7 Arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme modifié par l'arrêté du 18 février 2025.

* 8 III de l'article R. 631-1 du code de l'éducation.

* 9 I de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation.

* 10 Article 7 de l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique.

* 11 Décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024 relatif aux conditions et modalités d'admission des étudiants aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique.

* 12 Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, décision du 29 décembre 2023, n° 469479, considérant 19.

* 13 Article 11 de l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique.

* 14 Article R. 631-1-2 du code de l'éducation.

* 15 Voir les rapports d'information de Mme Sonia de la Provôté, au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication sur la mise en oeuvre de la réforme de l'accès aux études de santé : un départ chaotique au détriment de la réussite des étudiants, 12 mai 2021, et sur la mise en oeuvre de la réforme de l'accès aux études de santé, bilan après deux ans : des progrès, mais peut mieux faire, 29 mars 2022.

* 16 Cour des comptes, L'accès aux études de santé : quatre ans après la réforme, une simplification indispensable. Communication à la commission des affaires sociales du Sénat, décembre 2024, p. 9.

* 17 Article 1er de l'arrêté du 17 janvier 2020 relatif à l'admission dans les instituts préparant au diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute.

* 18 Cour des comptes, L'accès aux études de santé : quatre ans après la réforme, une simplification indispensable. Communication à la commission des affaires sociales du Sénat, p. 30.

* 19 Ibid., p. 46.

* 20 Le Quotidien du médecin, « Plus de 5 000 carabins français à l'étranger : on fait quoi ? », 17 mai 2024.

* 21 Selon le Syndicat national des instituts de formation en masso-kinésithérapie.

* 22 Selon la conférence des doyens de facultés d'odontologie.

* 23 Cour des comptes, L'accès aux études de santé : quatre ans après la réforme, une simplification indispensable. Communication à la commission des affaires sociales du Sénat., p. 10-11.

* 24 Ibid., p. 74.

* 25 Ibid., p. 79.

* 26 Arrêté du 18 mars 1998 relatif à l'organisation et à la validation du tutorat en premier cycle.

* 27 Article 22 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités.

* 28 Article 1er de l'arrêté du 18 mars 1998 relatif à l'organisation et à la validation du tutorat en premier cycle.

* 29 Cour des comptes, L'accès aux études de santé : quatre ans après la réforme, une simplification indispensable. Communication à la commission des affaires sociales du Sénat, p. 44.

* 30 Communication du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, 27 juillet 2025.

* 31 Contribution écrite de l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France.

* 32 Rapport « Réforme d'entrée dans les études de santé », Fédération des Associations Générales Étudiantes, février 2024, p. 10.

* 33 Cour des comptes, L'accès aux études de santé : quatre ans après la réforme, une simplification indispensable. Communication à la commission des affaires sociales du Sénat, p. 47.

* 34 Indice du coût de la rentrée MMPOK 2024, ANEMF, septembre 2024, p.9 et 12.

* 35 Ibid., p. 88-90.

* 36 Réponses écrites de l'ISNI au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 37 Cour des comptes, L'accès aux études de santé : quatre ans après la réforme, une simplification indispensable. Communication à la commission des affaires sociales du Sénat, p. 122.

* 38 Ibid., p. 28.

* 39 Ibid., p. 123.

* 40 Lettre de mission du 18 juin 2025 du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins, à l'attention de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche et de l'Inspection générale des affaires sociales et réponses écrites aux questionnaires transmis par les rapporteurs.

* 41 Réponses écrites aux questionnaires transmis par les rapporteurs.

* 42 Selon l'enquête Écoles 2023 de la DREES, 65 % des étudiants inscrits en première année de la filière masso-kinésithérapie ont été admis via le dispositif Pass-LAS, soit 916 étudiants issus de Pass et 1 226 issus des LAS.

* 43 Réponses écrites du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) et de la Fédération nationale de étudiants en kinésithérapie (FNAK) au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 44 Réponses écrites de la DGESIP au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 45 Réponses écrites de l'ISNI, de l'ISNAR-IMG et de l'ANEPF au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 46 Dossier de presse « Pacte de lutte contre les déserts médicaux. Présentation par le Premier ministre du plan d'action pour renforcer l'accès aux soins des Français », 25 avril 2025, p. 18.

* 47 Réponses écrites de la CMECH au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 48 Article 14 de la loi n° 71-557 du 12 juillet 1971 aménageant certaines dispositions de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur.

* 49 Article 14 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.

* 50 Arrêté du 18 mars 1992 relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales.

* 51 Pr Jean-François Bach, Réflexions et propositions sur la première année des études de médecine, d'odontologie, de pharmacie et de sage-femme, 21 février 2008, p. 2.

* 52 Ibid., p. 7.

* 53 Cour des comptes, L'accès aux études de santé : quatre ans après la réforme, une simplification indispensable. Communication à la commission des affaires sociales du Sénat, décembre 2024, p. 15.

* 54 Ibid., p. 7.

* 55 Article 1er de la loi n° 2009-833 du 7 juillet 2009 portant création d'une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants.

* 56 M. Jacques Domergue, rapport n° 1318 (2008-2009) relatif à la proposition de loi portant création d'une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants, fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, 10 décembre 2008, p. 27.

* 57 Article 1er de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé.

* 58 Article L. 631-1 du code de l'éducation.

* 59 M. Olivier Véran, avis n° 983 (2012-2013) sur le projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche, fait au nom de la commission des affaires sociales, 23 avril 2023, p. 9.

* 60 Voir, à ce sujet, le commentaire de l'article 1er de la présente proposition de loi.

* 61 Cour des comptes, L'accès aux études de santé : quatre ans après la réforme, une simplification indispensable. Communication à la commission des affaires sociales du Sénat, op. cit., p. 65.

* 62 Réponses écrites de la direction générale de l'offre de soins (DGOS) aux questionnaires transmis par les rapporteurs.

* 63 Cour des comptes, Rapport sur l'application des lois de finance de la sécurité sociale, mai 2025, p. 355.

* 64 Cour des comptes, L'accès aux études de santé : quatre ans après la réforme, une simplification indispensable. Communication à la commission des affaires sociales du Sénat, op. cit., p. 65.

* 65 Conseil national de l'ordre des pharmaciens, « Faire connaître ma profession », 21 juillet 2022.

* 66 Cour des comptes, L'accès aux études de santé : quatre ans après la réforme, une simplification indispensable. Communication à la commission des affaires sociales du Sénat, op. cit., pp. 66 et 68.

* 67 Académie nationale de pharmacie, « Réforme d'accès aux études de santé : pour une filière pharmacie plus visible, la création expérimentale d'un accès spécifique aux études de pharmacie est nécessaire », 10 juillet 2025.

* 68 Conseil national de l'ordre des pharmaciens, Démographie des pharmaciens : panorama 2022, p. 47.

* 69 Institut national de la statistique et des études économiques, Bilan démographique 2023.

* 70 Réponses écrites aux questionnaires transmis par les rapporteurs.

* 71 Réponses écrites de la DGOS au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 72 Drees, « L'origine sociale des professionnels de santé », Études et résultats, n° 496, juin 2006.

* 73 Drees, « Profil et parcours des étudiants en première année commune aux études de santé », Études et résultats, n° 927, juillet 2015.

* 74 Article 1er de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé.

* 75 Cour des comptes, L'accès aux études de santé : quatre ans après la réforme, une simplification indispensable. Communication à la commission des affaires sociales du Sénat, décembre 2024, pp. 86 et 87.

* 76 Drees, Remédier aux pénuries de médecins dans certaines zones géographiques. Les leçons de la littérature internationale, décembre 2021, p. 22.

* 77 Insee, « Les médecins généralistes libéraux s'installent souvent à proximité de leurs lieux de naissance ou d'internat », Insee Première, n° 2024, 12 novembre 2024.

* 78 OMS, Lignes directrices pour la production, l'attraction, le recrutement et la fidélisation des agents de santé dans les zones rurales et reculées, 2021, p. 30.

* 79 Cour des comptes, L'accès aux études de santé : quatre ans après la réforme, une simplification indispensable. Communication à la commission des affaires sociales du Sénat, op.cit., pp. 85.

* 80 Article 24 de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels.

* 81 Dossier de presse « Pacte de lutte contre les déserts médicaux. Présentation par le Premier ministre du plan d'action pour renforcer l'accès aux soins des Français », 25 avril 2025, p. 18.

* 82 Réponses écrites de la DGESIP au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 83 Cour des comptes, L'accès aux études de santé : quatre ans après la réforme, une simplification indispensable. Communication à la commission des affaires sociales du Sénat, op.cit., p. 104.

* 84 Réponses écrites de l'ISNI, de l'anemf, de l'anesf et de la FNEK au questionnaire transmis par les rapporteurs