- L'ESSENTIEL

- EXAMEN DE L'ARTICLE

- INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI

- TRAVAUX EN COMMISSION

- RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE

L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS

DU RÈGLEMENT DU SÉNAT

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

- LA LOI EN CONSTRUCTION

N° 41

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 octobre 2025

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission de l'aménagement du

territoire et du développement

durable (1) sur la proposition de loi

visant à permettre à une

commune

d'être

intégrée, pour une partie

de son territoire, à un

parc naturel national (PNN) et, pour une

autre partie, à un parc naturel

régional (PNR),

Par Mme Kristina PLUCHET,

Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-François Longeot, président ; M. Didier Mandelli, premier vice-président ; Mmes Nicole Bonnefoy, Marta de Cidrac, MM. Hervé Gillé, Rémy Pointereau, Mme Nadège Havet, M. Guillaume Chevrollier, Mme Marie-Claude Varaillas, MM. Jean-Yves Roux, Cédric Chevalier, Ronan Dantec, vice-présidents ; M. Cyril Pellevat, Mme Audrey Bélim, MM. Pascal Martin, Jean-Claude Anglars, secrétaires ; Mme Jocelyne Antoine, MM. Jean Bacci, Alexandre Basquin, Jean-Pierre Corbisez, Jean-Marc Delia, Stéphane Demilly, Gilbert-Luc Devinaz, Franck Dhersin, Alain Duffourg, Sébastien Fagnen, Jacques Fernique, Fabien Genet, Mme Annick Girardin, MM. Éric Gold, Daniel Gueret, Mme Christine Herzog, MM. Joshua Hochart, Olivier Jacquin, Damien Michallet, Louis-Jean de Nicolaÿ, Saïd Omar Oili, Alexandre Ouizille, Clément Pernot, Mme Marie-Laure Phinera-Horth, M. Bernard Pillefer, Mme Kristina Pluchet, MM. Pierre Jean Rochette, Bruno Rojouan, Mme Denise Saint-Pé, M. Simon Uzenat, Mme Sylvie Valente Le Hir, MM. Paul Vidal, Michaël Weber.

Voir les numéros :

|

Sénat : |

747 (2024-2025) et 42 (2025-2026) |

L'ESSENTIEL

Le 15 octobre 2025, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, suivant la rapporteure Kristina Pluchet, a adopté à l'unanimité, avec deux modifications mineures la proposition de loi visant à permettre à une commune d'être intégrée, pour une partie de son territoire, à un parc naturel national et, pour une autre partie, à un parc naturel régional, présentée par Jean Bacci.

Cette initiative vise à permettre à une commune d'appartenir à la fois à un parc national et à un parc naturel régional, ce qui était jusqu'alors prohibé afin d'éviter les risques de superposition d'outils de gestion et de limiter les injonctions contradictoires sur un même territoire. Ce « verrou juridique » issu de la loi de 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, n'apparaît plus nécessaire :

- d'une part, la limite fixée par la proposition de loi, qui empêche un recoupage des zonages au sein d'une même commune, sera de nature à prévenir le risque d'enchevêtrement entre les gestionnaires des deux parcs ;

- d'autre part, des progrès ont été réalisés depuis 2006 en matière de codéveloppement durable des territoires : les politiques en matière de préservation de la biodiversité ne se conçoivent plus exclusivement au sein d'espaces clos et délimités tels qu'un parc national, mais à l'échelle cohérente et globale d'un territoire.

Le changement de paradigme proposé répond à une attente vive de certains territoires, fiers d'appartenir et de promouvoir des espaces naturels et patrimoniaux remarquables et bloqués par le « verrou » de la loi de 2006.

Si elle approuve l'esprit général de la proposition de loi, la commission souligne néanmoins que le double zonage impose une coopération étroite et formalisée entre les gestionnaires des parcs nationaux et régionaux, afin d'assurer la cohérence territoriale et l'efficacité des actions menées.

Réponse pragmatique aux difficultés rencontrées par certains territoires, consensuel et équilibré dans sa rédaction, ce texte a été approuvé par la commission, sous le bénéfice de deux modifications formelles mineures.

I. LES PARCS NATURELS : PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ ET PROMOUVOIR LE PATRIMOINE LOCAL

A. LES PARCS NATIONAUX : RÉPONDRE AUX IMPÉRATIFS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

S'inspirant d'expériences pionnières outre-Atlantique - et notamment de la création du parc de Yellowstone en 1872 - la loi du 22 juillet 1960 relative à la création des parcs nationaux a consacré un cadre pour la protection d'une biodiversité exceptionnelle. Aujourd'hui, la France compte onze parcs nationaux qui couvrent 8,5 % du territoire, soit près de cinq millions d'hectares.

Le parc national (PN) comprend un double espace : le « coeur » de parc qui procède d'une logique de conservation de l'environnement, ainsi qu'une « aire d'adhésion », régie par une charte, opposable à de nombreux documents de planification et imposant de véritables servitudes.

Administré par un établissement public administratif (EPA) ad hoc, le PN est géré par un directeur général qui est dépositaire de prérogatives fortes, notamment en matière de police administrative, afin de garantir l'efficacité de la protection de l'environnement.

B. LES PARCS NATURELS RÉGIONAUX : VALORISER LE PATRIMOINE ET LES SINGULARITÉS LOCALES

Les parcs naturels régionaux (PNR), structures créées par un décret de 1967, s'inscrivent dans une logique différente : il ne s'agit pas simplement de protéger un environnement remarquable, mais également de promouvoir un projet de développement durable à l'échelle d'un territoire. Une phrase du président Valéry Giscard d'Estaing synthétise la double vocation des PNR :

« Un exemple d'harmonisation entre le développement économique et la préservation de l'environnement. »

Allocution du 16 avril 1977 à l'Arboterum de Chèvreloup (Yvelines)

Source : Parcs naturels régionaux de France

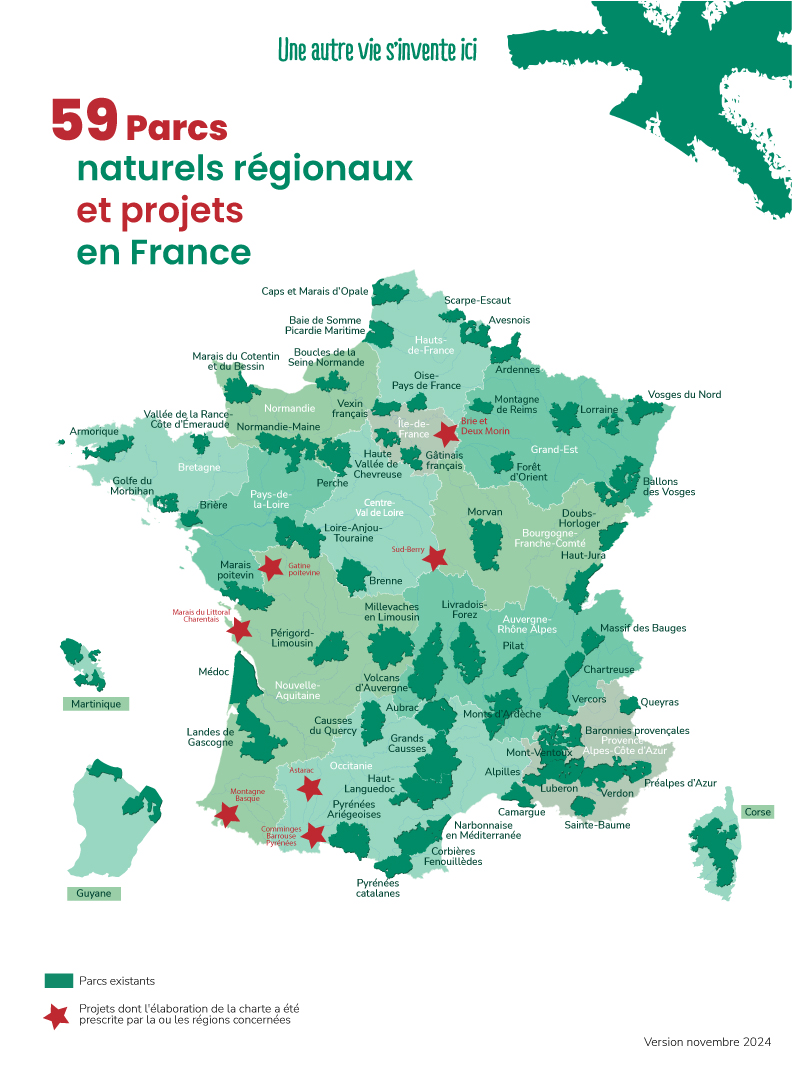

On dénombre aujourd'hui 59 parcs naturels régionaux, répartis sur 19 % du territoire national, recouvrant un espace de 5 026 communes et 4,5 millions d'habitants. Ces parcs sont devenus, au fil des décennies, des instruments incontournables de valorisation du patrimoine, d'attractivité économique et touristique de territoires souvent ruraux.

L'adhésion à la charte d'un parc, constitué en syndicat mixte ouvert, est libre pour les communes situées dans son aire géographique.

II. UNE IMPASSE JURIDIQUE : L'IMPOSSIBILITÉ POUR UNE COMMUNE D'ÊTRE « ZONÉE » SIMULTANÉMENT EN PN ET EN PNR

Soucieux de prévenir tout risque de superposition d'outils de gestion et d'éventuels conflits de légitimité corrélatifs, le législateur avait strictement écarté en 2006 la possibilité pour une même commune d'appartenir simultanément à un PN et à un PNR. Les deux parcs pourraient, en théorie, poursuivre des objectifs contradictoires en matière d'aménagement, de préservation du foncier ou de tourisme.

L'exception introduite pour la Guyane est néanmoins demeurée théorique puisque les espaces géographiques du parc amazonien et du PNR de Guyane ne se recoupent pas. En conséquence, aucun dysfonctionnement dû à l'enchevêtrement des parcs n'a pu être mis en évidence.

III. UNE PROPOSITION DE LOI

PRAGMATIQUE ET ÉQUILIBRÉE

QUI RÉPOND À UN BESOIN

EXPRIMÉ PAR LES TERRITOIRES

L'article unique de la proposition de loi vise à permettre à une commune d'être intégrée, pour une partie de son territoire, à un parc national et, pour une autre partie, à un parc naturel régional, en faisant de l'exception guyanaise la règle de droit pour l'ensemble du territoire national.

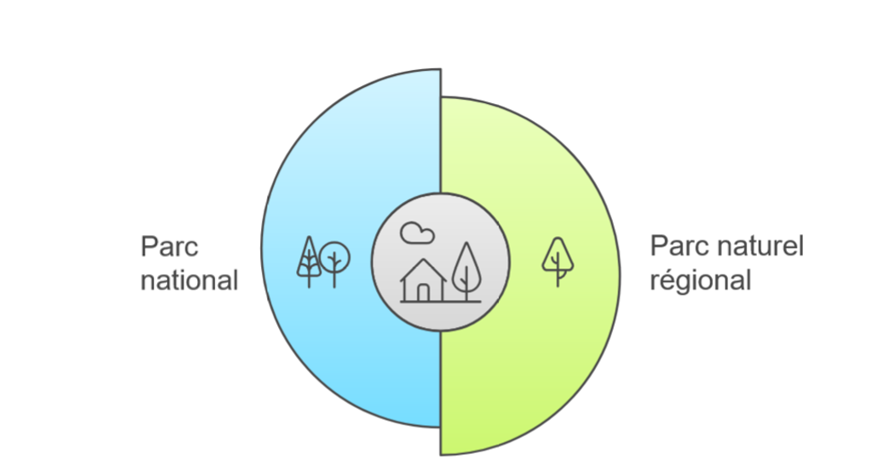

Une commune : un double zonage strictement délimité en PNR et PN

Source : commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

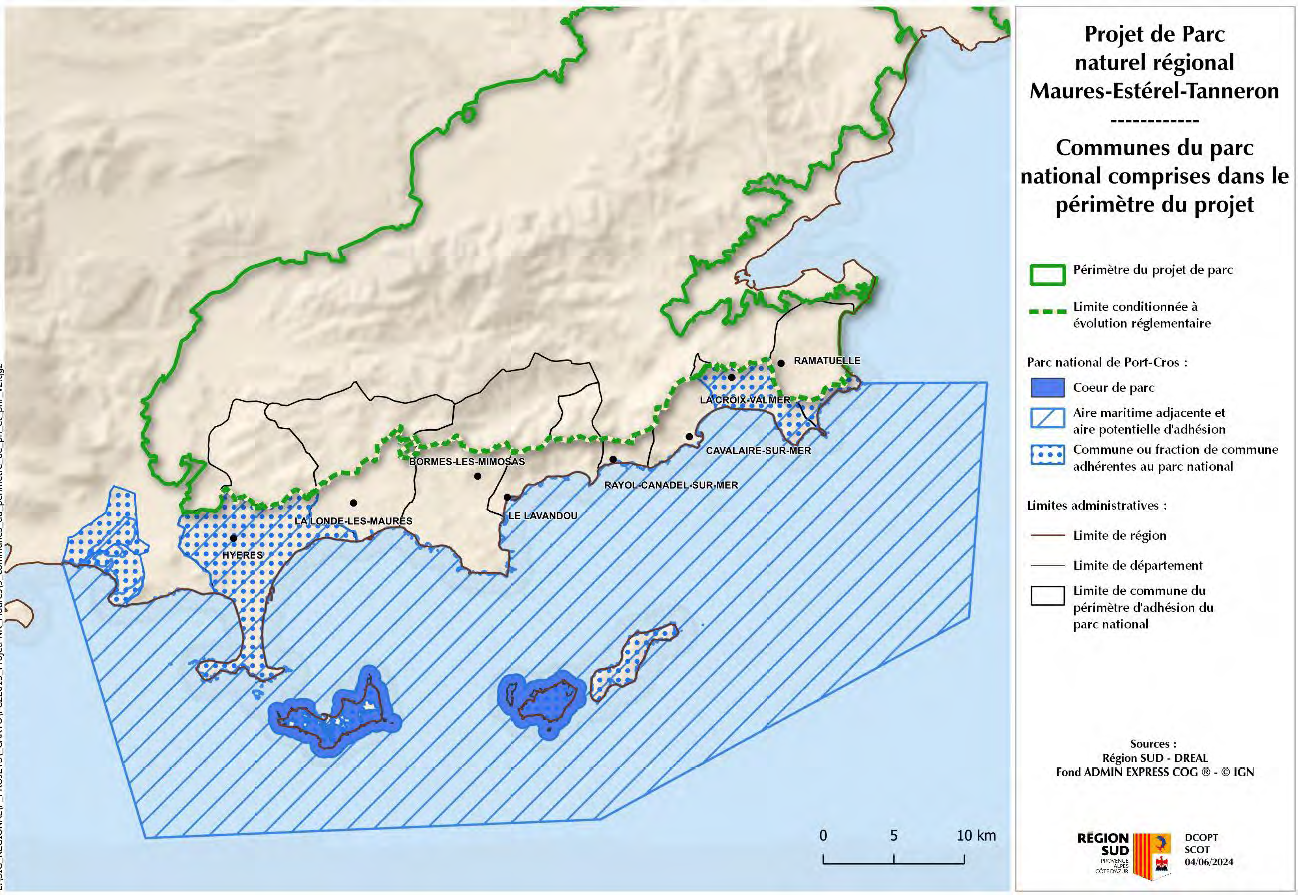

Ce renversement de principe répond à une attente exprimée dans les territoires. Lors de l'adoption de la loi de 2006, plusieurs communes avaient dû en effet arbitrer et choisir entre appartenir au parc naturel régional des monts d'Ardèche ou au parc national des Cévennes. Un cas de figure analogue existe aujourd'hui pour les communes adhérentes au parc national de Port-Cros qui ne pourront, en l'état du droit, adhérer au futur parc régional « Maures-Estérel-Tanneron » dans le département du Var dont la création est prévue pour 2028. La proposition de loi permettra au total à 22 communes aujourd'hui contraintes par ce « verrou juridique » de bénéficier, si elles le souhaitent, d'un double zonage.

L'évolution portée par la proposition de loi est proportionnée à l'objectif recherché : rendre possible le double zonage pour une commune, sans créer de la complexité administrative. En effet, la disposition prévoit des barrières entre les deux zonages, de sorte que le même territoire d'une commune ne pourra appartenir simultanément à l'aire géographique des deux parcs.

Ø Le double zonage permis par la proposition de loi sera de nature à favoriser la constitution de « corridors écologiques » entre les réservoirs de biodiversité que sont les forêts et les milieux aquatiques. Ainsi, la collaboration entre deux espaces protégés sur un même territoire favorisera notamment les mouvements, les migrations et la dissémination de graines.

La commission estime opportun de permettre à une commune d'appartenir simultanément à un parc national et à un parc naturel régional, à condition que les espaces concernés ne se superposent pas. En l'absence de superposition, le risque d'un conflit de compétences est quasi nul.

Elle estime néanmoins nécessaire que les établissements publics en charge d'un parc national et les syndicats mixtes gestionnaires d'un parc régional communiquent et agissent en synergie afin de garantir la qualité et la cohérence territoriale des mesures entreprises.

En levant le verrou juridique actuel, la commission répond à un besoin exprimé localement par les communes qui étaient privées de la possibilité de faire prévaloir leur double appartenance.

La commission a ainsi approuvé ce texte, sous le bénéfice de deux modifications ( amdt et amdt) rédactionnelles.

EXAMEN DE L'ARTICLE

Article

unique

Possibilité pour une commune d'appartenir

simultanément,

pour partie de son territoire, à un parc

national (PN)

et à un parc naturel régional (PNR)

Cet article unique vise à permettre à une commune, pour des espaces géographiques ne se recoupant pas, d'appartenir simultanément à un parc national et à un parc naturel régional.

La commission a adopté l'article unique modifié par un amendement rédactionnel visant à substituer à la notion « d'espaces », les termes « parc national ».

I. Parc national et parc naturel régional : deux outils aux statuts et objectifs distincts, aux périmètres inconciliables sur le territoire d'une même commune

A. Les parcs nationaux (PN) : un outil de protection de la biodiversité

Inspirée par des expériences pionnières menées outre-Atlantique, au premier rang desquelles la création, en 1872, du parc de Yellowstone dans le nord-ouest des États-Unis, la France amorce un mouvement similaire de protection des grands espaces naturels en 1946, à la faveur d'un décret du 27 novembre 1946 portant création du Conseil national de la protection de la nature (CNPN).

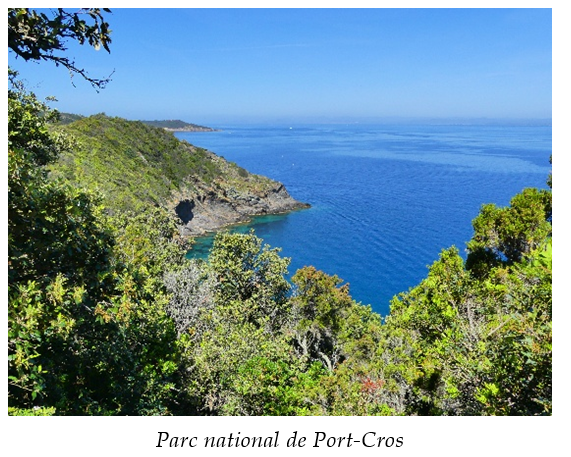

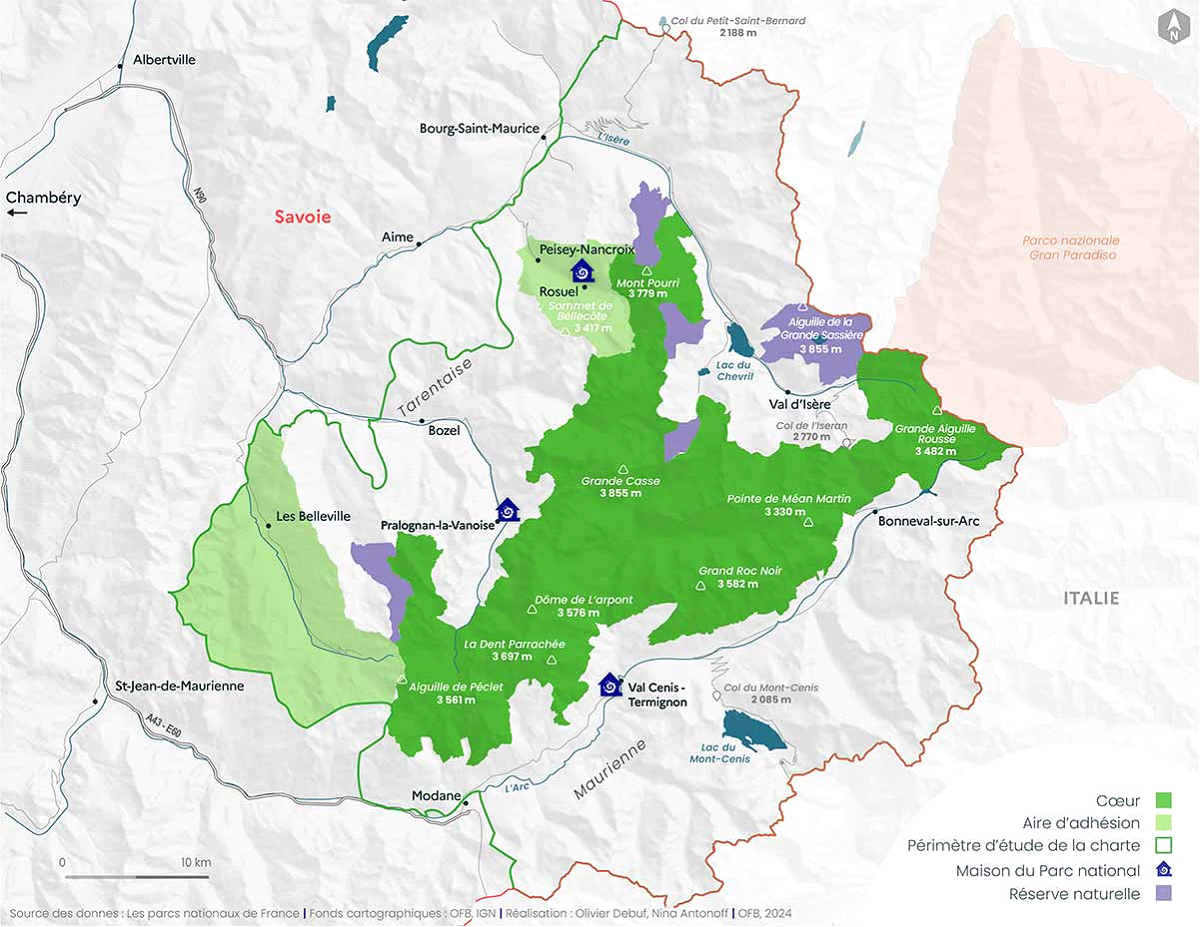

Ce n'est toutefois qu'avec la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création des parcs nationaux que sont dressées les grandes lignes régissant le fonctionnement des parcs nationaux (PN). En 1963, soit trois ans après l'adoption de ce texte fondateur, les premiers parcs nationaux de la Vanoise et de Port-Cros sont créés.

Aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'environnement, les parcs nationaux peuvent être créés « lorsque le milieu naturel, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l'atmosphère et les eaux, les paysages et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu'ils comportent présentent un intérêt spécial et qu'il importe d'en assurer la protection en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d'en altérer la diversité, la composition, l'aspect et l'évolution ».

Aujourd'hui le territoire national compte onze parcs nationaux1(*) qui couvrent 8,5 % environ du territoire, soit près de cinq millions d'hectares, le tiers des aires protégées terrestres en France2(*). On dénombre 526 communes en aire optimale d'adhésion d'un parc national, parmi lesquelles 409 ont adhéré à la charte du parc afférant.

Carte des parcs nationaux de la Vanoise et de Port-Cros

Source : Office français de la biodiversité

Avant l'adoption de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, les parcs naturels étaient appréhendés comme des « zones protégées » au sens de l'article 2 de la Convention de Rio sur la diversité biologique du 5 juin 1992. En 2006, le législateur a transposé dans le droit national les classifications élaborées, à partir de 1994, par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Cette transposition visait à harmoniser, à l'échelle internationale, la notion d'« aire protégée » et à graduer, selon des critères reconnus mondialement, le niveau de protection conféré à chaque espace.

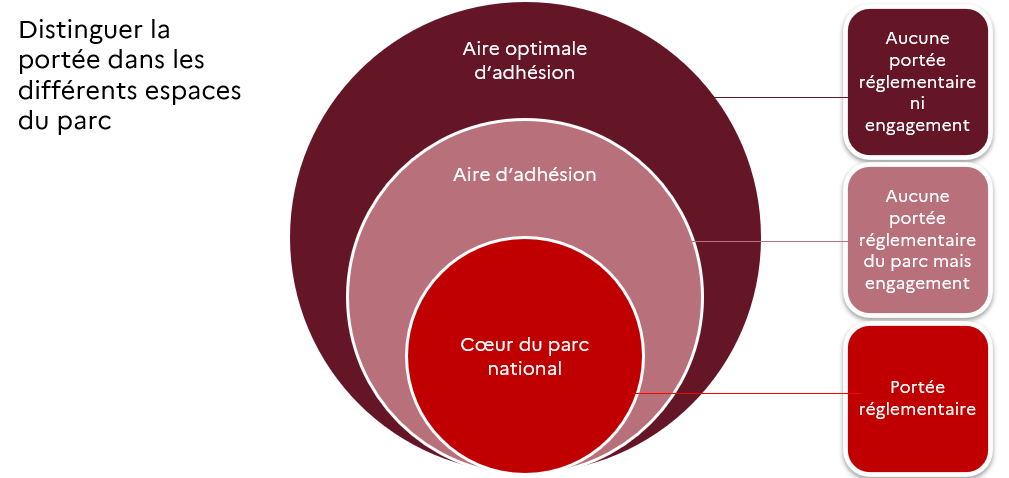

Tirant les conséquences de cette nouvelle classification internationale, le législateur a réécrit l'article L. 331-1 du code de l'environnement précité afin de consacrer un triple zonage au sein des parcs nationaux :

- Le « coeur » du parc désigne l'espace naturel à préserver avec des contraintes fortes. Dans cette zone, des mesures réglementaires et des prérogatives de police administrative spéciale peuvent en effet être mises en oeuvre par le directeur de l'établissement public gestionnaire du parc ;

- L'aire « d'adhésion » regroupe les territoires des communes géographiquement contiguës au parc et ayant choisi d'y adhérer. En signant la charte du parc national, ces communes constituent l'aire d'adhésion, en déterminent les contours et s'engagent dans une démarche de solidarité écologique visant à promouvoir un développement durable commun. Elles bénéficient, en contrepartie, de l'usage du label « parc national » et ne sont pas exposées à un niveau de contrainte réglementaire semblable à la zone « coeur » ;

- L'aire « optimale d'adhésion » correspond à l'espace géographique théorique défini par le décret de création du parc au sein duquel les communes ont la possibilité d'adhérer à la charte du parc. Le refus d'adhérer à la charte du parc ne les exclut pas de cette aire optimale d'adhésion, mais les dispense d'entreprendre des mesures en faveur d'une politique durable du territoire.

Schéma des espaces composant un parc national

Source : Ministère de la transition écologique

Le parc national est un établissement public à caractère administratif (EPA), chargé d'une mission de service public, créé par décret en Conseil d'État. Sa gestion est assurée par un directeur général et un conseil d'administration, chargés d'établir les modalités d'aménagement du parc avec les parties prenantes.

L'article L. 331-10 du code de l'environnement précise que le directeur de l'établissement dispose, à l'intérieur du parc, des pouvoirs de police du maire suivants :

1° La police de la circulation et du stationnement hors agglomération ;

2° La police des chemins ruraux ;

3° La police des cours d'eau ;

4° La police de destruction des animaux d'espèces non domestiques ;

5° La police des chiens et chats errants.

Ainsi, les parcs nationaux sont principalement des instruments de protection de la biodiversité et non des vecteurs d'aménagement local autour d'un projet de territoire partagé.

B. Les parcs naturels régionaux (PNR) : un outil de valorisation et de promotion d'un patrimoine local

Le décret instituant des parcs naturels régionaux date de 19673(*). Ce premier pas en faveur de la valorisation du patrimoine local naturel trouve rapidement une consécration, dès 1968, avec la création du parc naturel régional Saint Amand-Raimes, renommé par la suite « Scarpe-Escaut », situé entre les villes de Valenciennes, Douai et Lille.

L'article L. 333-1 du code de l'environnement prévoit qu'un PNR peut être créé « sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un intérêt particulier ». Ces derniers sont bien souvent dotés d'une biodiversité exceptionnelle, qu'elle soit faunesque (la loutre d'Europe, la tortue luth, la chouette chevêche, etc), forestière (des forêts, des landes, des cultures, des habitats herbacés, etc) ou bien encore composée de zones humides4(*).

La France compte aujourd'hui 59 parcs naturels régionaux5(*) (PNR), couvrant près de 10 millions d'hectares, soit environ 19,3 % du territoire national. Sur un espace représentant 5 026 communes et 4,5 millions d'habitants, les PNR concourent à la valorisation d'un espace à dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel sont remarquables mais dont l'équilibre est fragile et nécessite protection.

Carte représentant les 59 PNR de

France

et les 7 projets de PNR en cours

d'élaboration

Source : Fédération des parcs naturels régionaux de France

L'initiative de la création d'un PNR appartient au conseil régional au titre de ses compétences en matière de développement économique, social, culturel et de sa compétence en matière d'aménagement du territoire, mentionnées à l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales. Il soumet un projet de charte6(*), débattu par l'ensemble des acteurs concernés sur le territoire : conseils départementaux, communes, intercommunalités, syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc. Le projet de charte initial ainsi révisé est ensuite soumis à enquête publique, puis transmis aux collectivités concernées pour approbation7(*).

Enfin, après avis du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) et de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France, le territoire est classé en Parc naturel régional par décret du ministre compétent.

Une fois institué, l'aménagement et la gestion d'un PNR sont confiés à un syndicat mixte conformément à l'article L. 333-3 du code de l'environnement. Il est, sur le territoire concerné, un « partenaire privilégié de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et des paysages ».

Le syndicat mixte est tenu d'assurer la cohérence des engagements des collectivités territoriales, des EPCI et de l'État, notamment en matière de programmation financière pluriannuelle.

Il lui revient en outre d'assurer les cinq missions des parcs naturels régionaux énumérées à l'article R. 333-1 du code de l'environnement :

1° protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion adaptée ;

2° contribuer à l'aménagement du territoire ;

3° contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;

4° contribuer à assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;

5° réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et contribuer à des programmes de recherche.

Les PNR bénéficient de

financements croisés essentiellement portés

par les

collectivités territoriales

Pour l'exercice de leurs missions et obligations, les syndicats mixtes gestionnaires des parcs naturels régionaux (PNR) disposent d'un budget de fonctionnement et d'un budget d'investissement autonomes répondant aux règles propres de la comptabilité des collectivités territoriales.

Selon un rapport de la commission des finances de septembre 20218(*), les recettes de fonctionnement de l'ensemble des PNR représentaient en 2017 environ 150 millions d'euros, dont près de 70 % des financements provenant des contributions statutaires des collectivités territoriales ayant adhéré à la charte du PNR. Pour le reste, environ 11 % des financements étaient assurés par l'État et l'Union européenne contribuait, via des subventions, à hauteur de 4 % des recettes de fonctionnement.

Les ressources propres ne représentent donc qu'environ 10 % des recettes des PNR, cette faible proportion les rendant fortement sensibles aux contraintes budgétaires des collectivités territoriales.

Une fois institué, le syndicat mixte en charge de la gestion d'un PNR devient un acteur incontournable de la politique d'aménagement durable du territoire. Ainsi, il est consulté pour la réalisation d'un grand nombre de documents de planification et d'urbanisme susceptibles de concerner son aire géographique : conformément à l'article R. 333-15 du code de l'environnement, il doit notamment être consulté pour le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (Sage), le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN), le plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) ou encore le schéma d'aménagement régional (SAR). Au total, le syndicat mixte en charge d'un PNR est consulté en amont de l'élaboration de près de 30 documents.

C. L'interdiction du double zonage communal à un parc national et à un parc naturel régional

1) Le principe : l'interdiction pour une commune d'appartenir concomitamment à un PN et à un PNR

Lors de l'examen du projet de loi ayant abouti à la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, l'Assemblée nationale a adopté sur proposition de son rapporteur Jean-Pierre Giran, un amendement modifiant l'article L. 331-2 du code de l'environnement prévoyant que « le parc national ne peut comprendre tout ou partie du territoire d'une commune classée en parc naturel régional ».

L'exposé sommaire de l'amendement du rapporteur indiquait que cette interdiction de principe permettrait de prévenir des « superpositions d'outils de gestion [...] et des conflits de légitimité corrélatifs et pour offrir aux acteurs locaux une meilleure cohérence des territoires et davantage de lisibilité des documents de gestion »9(*).

Confirmant l'analyse du rapporteur, le Gouvernement avait indiqué que cet amendement clarifierait « pour l'avenir l'articulation éventuelle entre les deux [parc national et parc naturel régional] afin d'éviter à la fois la superposition d'outils de gestion des espaces naturels et des conflits de légitimité »10(*).

À la date de l'examen du texte par le Parlement à l'époque, plusieurs communes étaient doublement zonées en PN et en PNR. Soucieux d'éviter une rupture abrupte, le législateur a prévu des dispositions transitoires afin de régulariser ces situations préexistantes. Tel était notamment le cas de sept communes situées à la fois dans l'ancien zonage périphérique -- devenu par la suite « aire d'adhésion » -- du parc national des Cévennes et dans le parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Les communes devaient se déterminer lors du renouvellement de la charte du parc naturel régional11(*).

2) L'exception : le cas singulier du parc amazonien en Guyane

Lors de l'examen du projet de loi susmentionné, le législateur a tenu compte de certaines particularités locales, tout spécifiquement pour le territoire de la Guyane.

Tempérant l'incompatibilité de principe pour une commune d'appartenir simultanément à un PN et à un PNR, l'article L. 331-15-7 du code de l'environnement, introduit par la loi de 2006, prévoit qu'en Guyane, le territoire d'une commune peut être classé pour partie dans un parc national, et pour une autre partie en parc naturel régional. Cette exception au principe posé par l'article L. 331-2 du même code visait à tenir compte d'une situation locale particulière :

- l'existence d'un projet de création d'un parc naturel amazonien, antérieur à l'adoption de la loi du 14 avril 2006, le parc ayant finalement été créé en 2007 ;

- l'existence depuis 2001 du Parc naturel régional de Guyane ;

- la singularité, en Guyane, de communes aux superficies exceptionnellement grandes. La commune de Maripasoula par exemple, située au coeur du parc amazonien, s'étend sur plus de 18 300 km2, soit une fois et demie la taille de l'Île-de-France.

Le parc naturel amazonien

Créé le 27 février 2007 après une longue période de concertation et d'élaboration de treize années, le parc amazonien de Guyane s'étend sur 3,4 millions d'hectares. Il est le plus vaste parc national de France et de l'Union européenne et constitue un espace préservé abritant l'une des biodiversités les plus riches au monde avec près de 5 800 espèces végétales vasculaires recensées.

La totalité des communes situées dans l'aire d'adhésion du parc a signé la charte d'adhésion.

Source : Office français de la biodiversité

L'exception introduite pour le territoire de Guyane est néanmoins demeurée théorique puisque les espaces géographiques du parc amazonien et du PNR de Guyane ne se recoupent pas, ainsi que l'illustre la carte ci-après.

Carte représentant le parc amazonien

et le PNR sur le territoire de Guyane

Source : Ministère de la transition écologique

II. La proposition de loi : un article unique visant à permettre le double zonage d'une commune en PN et en PNR

L'article unique de la proposition de loi vise à permettre à une commune d'être intégrée, pour une partie de son territoire, à un parc national et, pour une autre partie, à un parc naturel régional, en faisant de l'exception guyanaise la règle de droit applicable à l'ensemble du territoire national.

Il prévoit, afin d'éviter les superpositions de zonages et les complexités administratives corrélatives, que les territoires de la commune concernée ne peuvent se recouper. Ainsi, l'entièreté d'une commune ne pourra pas être « zonée » simultanément au sein d'un PNR et d'un PN, mais seulement pour une partie de son territoire.

Le projet (abandonné) d'une

expérimentation en matière de simplification

des outils de

gestion des espaces naturels

Dans la version initiale du projet de loi relatif à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ayant abouti à la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, l'article 67 habilitait le Gouvernement à prendre une ordonnance pour prévoir une expérimentation12(*) visant à simplifier la gestion des territoires faisant l'objet de plusieurs dispositifs de protection de la nature. L'article visait à autoriser, à titre expérimental et pour cinq ans, des formes de gestion coordonnées entre différents dispositifs de protection de la nature (parcs nationaux, parcs naturels régionaux, réserves naturelles, sites Natura 2000, etc.) lorsqu'ils se superposent sur un même territoire.

Un amendement adopté par la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale prévoyait l'instauration d'un coordonnateur des différents espaces naturels, chargé de garantir la cohérence des dispositions prises par les différents espaces, sans dénier le pouvoir propre des gestionnaires13(*).

Toutefois, lors de son examen en première lecture au Sénat, cette disposition n'a pas survécu : un amendement de suppression de l'article 67 a été adopté, avec avis favorable de la commission et du Gouvernement, qui se sont accordés sur le fait que les conséquences d'un tel projet n'avaient pas été suffisamment étudiées. De surcroît, « la faible adhésion des gestionnaires d'espaces naturels à ce projet [avait] fortement réduit le nombre de candidats à l'expérimentation »14(*).

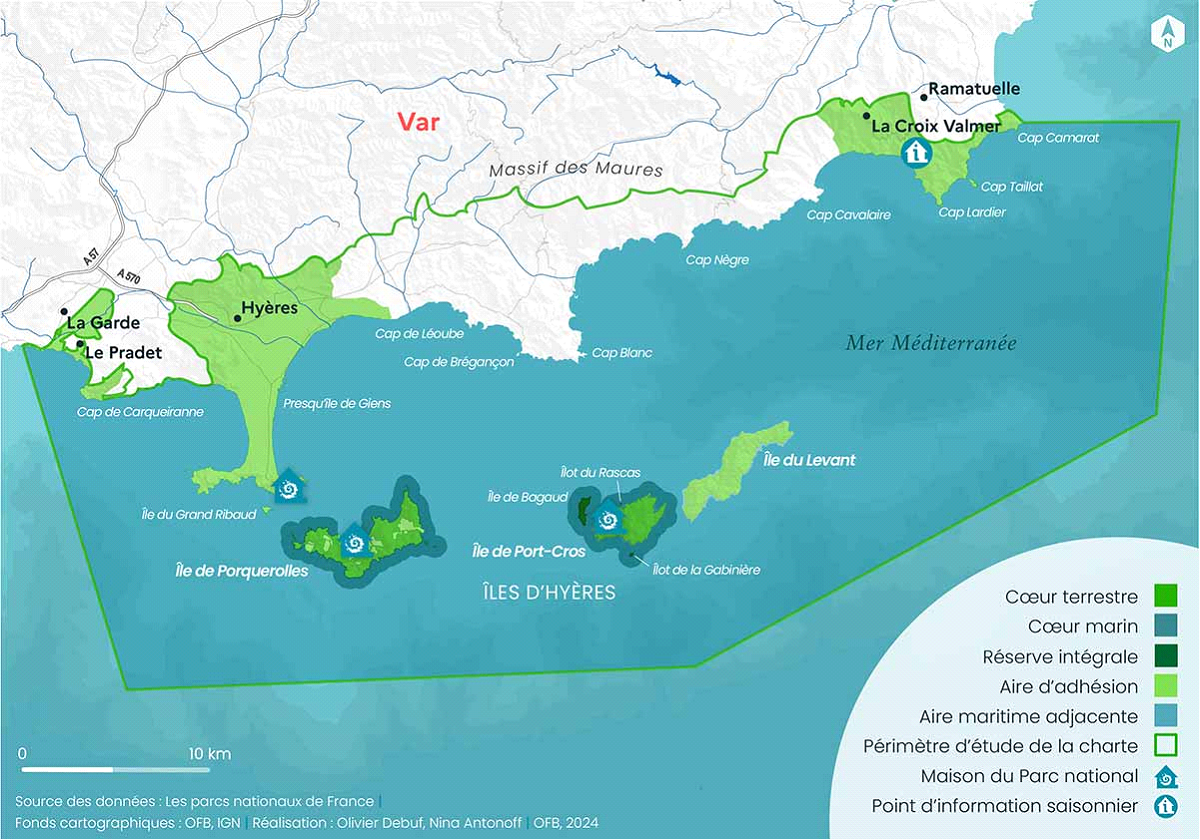

La possibilité d'un double zonage d'une commune serait susceptible de s'appliquer directement à six communes du département du Var, dont une portion du territoire relève du ressort territorial du PN de Port-Cros et du futur PNR Maures-Estérel-Tanneron. La carte ci-après présente la délimitation des deux futurs espaces en question.

Double zonage des territoires situés, pour partie, au sein du futur PNR Maures-Estérel-Tanneron et du PN de Port-Cros

Source : Ministère de la transition écologique

Le double zonage est également susceptible de s'appliquer, dans le futur, à plusieurs communes qui se situent dans les périmètres limitrophes suivants :

- sept communes sont limitrophes entre le PNR Monts d'Ardèche et le PN des Cévennes ;

- huit communes sont limitrophes entre le PNR Grands-Causses et le PN des Cévennes ;

- une commune limitrophe entre le PNR de Sainte-Baume et le PN des Calanques.

III. La position de la commission : permettre à une commune de revendiquer sa double appartenance à un PN et à un PNR, sans créer de complexité administrative

Le dispositif proposé par l'article unique apparaît adapté et proportionné à l'objectif poursuivi et présente des opportunités : permettre à une commune de faire valoir sa double appartenance à un parc d'ampleur nationale protégeant une biodiversité exceptionnelle et un parc aux dimensions locales, ne poursuivant pas nécessairement des objectifs similaires.

Par ailleurs, le double zonage permis par la proposition de loi va favoriser la constitution de « corridors écologiques » entre les réservoirs de biodiversité que sont les forêts et les milieux aquatiques. La collaboration entre deux espaces protégés sur un même territoire favorisera les mouvements, les migrations et la dissémination de graines par exemple. L'étude scientifique des espèces et organismes est également susceptible d'être facilitée.

La commission considère que de solides garde-fous ont été établis afin d'éviter les risques de chevauchement d'outils de gestion. Les espaces concernés au sein d'une même commune ne pourront être rattachés, via l'adhésion à la charte, qu'à un seul des parcs naturels.

Elle considère néanmoins indispensable que les établissements publics gérant les parcs nationaux et les syndicats mixtes gestionnaires des parcs naturels régionaux interviennent en synergie afin de garantir la qualité et la cohérence de la politique locale en matière d'aménagement durable du territoire.

À l'initiative de la rapporteure, la commission a adopté un amendement rédactionnel ( COM-1) visant à introduire dans l'article la notion de parc national, en la substituant à la terminologie « d'espaces ».

La commission a adopté l'article unique ainsi modifié.

INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI

L'intitulé de la proposition de loi fait référence aux « parcs naturels nationaux ». Or, cette notion est dépourvue d'existence juridique, le code de l'environnement évoquant uniquement la notion de « parc national ».

Afin de lever toute ambiguïté sur le champ d'application du texte, la commission a adopté un amendement ( COM-2) de la rapporteure.

La commission a adopté l'intitulé ainsi modifié.

TRAVAUX EN COMMISSION

Désignation du rapporteur

(Mercredi 17 septembre 2025)

M. Jean-François Longeot. - Je suis très heureux de vous retrouver après la période d'interruption des travaux parlementaires. Notre première réunion plénière se déroule dans un contexte bien particulier, puisque nous sommes dans l'attente de la constitution d'un nouveau gouvernement et d'une équipe au complet !

Cette situation ne permet pas d'engager des travaux législatifs proprement dits en commission, faute de ministre compétent, mais nous pouvons néanmoins anticiper les échéances à venir et permettre à la commission d'être en ordre de marche lorsqu'un nouvel ordre du jour aura été arrêté par une prochaine conférence des Présidents.

C'est donc la raison pour laquelle j'ai décidé, en accord avec Didier Mandelli, de procéder à la désignation d'un rapporteur pour conduire les travaux préparatoires à l'examen d'une proposition de loi dont l'examen a été demandé fin juillet par le groupe Les Républicains.

Nous avons donc aujourd'hui pour mission de désigner un rapporteur dans la perspective de l'examen en commission, puis en séance publique de la proposition de loi visant à permettre à une commune d'être intégrée, pour une partie de son territoire, à un parc naturel national et, pour une autre partie, à un parc naturel régional. Ce texte a été déposé en juin dernier à l'initiative de notre collègue Jean Bacci que je remercie et auquel je céderai la parole, s'il le souhaite, pour nous présenter la genèse et l'objectif de son texte.

Ce sujet n'est pas sans lien avec de précédents travaux de notre commission. En effet, en juillet 2016, notre collègue d'alors Jérôme Bignon avait rapporté le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, dont plusieurs articles visaient à appréhender les enjeux des parcs naturels.

Nous connaissons l'attachement de nos territoires et de nos communes à des identités singulières et locales. Les parcs naturels nationaux et régionaux, dont les vocations ne sont pas totalement identiques, font la fierté de nos territoires et participent à la valorisation d'un patrimoine naturel exceptionnel, et constituent en ce sens un instrument efficace au service du tourisme.

Or, aujourd'hui, une commune dont le territoire se situe à la fois dans le périmètre géographique d'un parc naturel national et d'un parc naturel régional ne peut combiner ces deux dispositifs, en dépit d'une continuité géographique et écologique. Cette incompatibilité juridique interroge dans les territoires, comme dans le département de notre collègue Bacci, le Var.

Pour lever ce frein qui fait obstacle à un double zonage pour une même commune, la proposition de loi prévoit la possibilité pour une commune d'être classée pour partie en PNR et pour une autre en PNN, en transposant un dispositif applicable seulement à la Guyane.

Par courrier en date du 24 juillet le groupe LR a demandé l'inscription de ce texte à l'ordre du jour de la semaine de contrôle du mois d'octobre. Puis le 11 septembre dernier, le Président du groupe Les Républicains, Mathieu Darnaud, a demandé que ce texte puisse être examiné conformément aux dispositions de l'article 47 ter du Règlement du Sénat relatif à la procédure de législation en commission (LEC). Pour rappel, dans ce cadre, le droit d'amendement est réservé au stade de la commission, la séance publique étant consacrée aux explications de vote et au vote sur l'ensemble du texte. Cette procédure est particulièrement adaptée pour les textes qui revêtent une forte dimension technique, ce qui est le cas en l'espèce. Je ne vois en conséquence aucune opposition de principe à ce que notre commission approuve la mise en oeuvre de cette modalité d'examen simplifié compte tenu du contenu du texte.

Sans indication précise quant au calendrier qui pourrait être retenu et compte tenu des délais possiblement contraints qui pourrait être fixés pour l'examen de ce texte, il m'a semblé opportun, en accord avec Didier Mandelli, d'anticiper et de désigner, dès à présent, un rapporteur afin qu'il puisse mener ses travaux préparatoires dans de bonnes conditions. Je cède la parole à notre collègue afin qu'il vous présente son texte.

M. Jean Bacci. - Le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, m'a sollicité à propos d'un projet de création d'un parc naturel régional sur le territoire Maures-Esterel. Les ministres concernés de l'époque lui avaient donné un accord de principe sur la possibilité pour une commune d'appartenir simultanément au parc national de Port-Cros, pour sa partie maritime, et à ce nouveau projet, pour la partie terrestre du massif des Maures. Néanmoins, le droit en vigueur ne permet pas ce double zonage pour une même commune.

En conséquence, mon texte s'inspire d'un dispositif dérogatoire applicable pour le seul territoire de Guyane, permettant à une commune d'être doublement zonée. Les ministres de l'environnement d'alors, Christophe Béchu et Agnès Pannier-Runacher, m'avaient fait part de leur soutien quant à l'objectif de cette initiative. En l'absence d'autre véhicule législatif pour faire de l'exception guyanaise la règle pour l'ensemble de notre territoire, j'ai souhaité rédiger cette proposition de loi.

Ce texte devrait ainsi permettre à une même commune d'appartenir simultanément à un parc national et à un parc régional, pour des territoires ne se chevauchant pas.

M. Jean-François Longeot. - En vue de cet examen, j'ai reçu la candidature de Kristina Pluchet et je vous propose donc de la désigner en qualité de rapporteure.

Il n'y a pas d'opposition ?

Il en est ainsi décidé.

Examen du rapport

(Mercredi 15 octobre 2025)

M. Jean-François Longeot, président. - Mes chers collègues, notre ordre du jour appelle l'examen du rapport et l'élaboration du texte de la commission sur la proposition de loi visant à permettre à une commune d'être intégrée, pour une partie de son territoire, à un parc national (PN) et, pour une autre partie, à un parc naturel régional (PNR).

Je tiens à remercier la rapporteure, notre collègue Kristina Pluchet, pour ses travaux préparatoires conduits dans un contexte incertain et dans des conditions un peu acrobatiques avec, d'une part, l'absence d'un gouvernement jusqu'à la fin de la semaine dernière et, d'autre part, la confirmation de l'inscription de ce texte à l'ordre du jour de nos travaux par la Conférence des présidents seulement hier après-midi. Elle a dû faire preuve de souplesse et d'une grande capacité d'adaptation, ce qui n'est pas une mince affaire pour son premier rapport.

La proposition de loi déposée par notre collègue Jean Bacci est composée d'un article unique à la portée simple et mesurée : il s'agit de lever un frein juridique en permettant à une commune d'être à la fois zonée en tant que parc national et en tant que parc naturel régional pour des parties de son territoire qui ne se recoupent pas.

M. Jean Bacci, auteur de la proposition de loi. - Ce texte fait suite à une demande du président de la région SUD - Provence-Alpes-Côte-d'Azur (Paca), qui souhaite créer un PNR dans la plaine des Maures pour protéger toute sa partie forestière et agricole, notamment au regard du risque incendie et des enjeux de protection de la biodiversité. Le parc accompagnera ce territoire dans son développement économique, tout en préservant la biodiversité.

En effet, des communes du Var appartiennent, pour la partie maritime, au parc national de Port-Cros - la partie maritime est donc couverte -, tandis que l'autre partie, terrestre et forestière, ne l'est pas. Nous devons donc assurer une continuité de préservation de ce territoire.

Mme Kristina Pluchet, rapporteure. - Ce texte vise à lever un verrou juridique, institué par la loi du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux. Une commune ne peut aujourd'hui être doublement zonée au sein d'un parc national et, dans le même temps, au sein d'un parc naturel régional. Sans m'appesantir sur les raisons qui ont justifié cette interdiction de principe, j'aborderai la crainte qui avait alors animé le législateur.

Le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, le député Jean-Pierre Giran, fin connaisseur des problématiques des parcs nationaux, avait souhaité créer une cloison étanche entre les zonages d'un PN et d'un PNR, afin de prévenir toute superposition d'outils de gestion et de limiter ainsi les injonctions contradictoires sur un même territoire. Cette réserve a perduré, sans soulever de difficultés particulières, jusqu'à l'achoppement suscité par le projet de création du PNR « Massifs des Maures, Estérel, Tanneron » défendu par la région SUD - Paca. En l'état du droit, certaines communes du littoral varois seraient contraintes à un choix cornélien que l'on imagine douloureux : continuer d'appartenir au PN de Port-Cros, ou adhérer, en 2028, à ce nouveau PNR.

Tel est l'état du droit et les circonstances qui ont justifié le dépôt de cette proposition de loi.

Cette dernière est donc composée d'un article unique, reprenant mot pour mot une exception législative introduite par le législateur, soucieux de tenir compte des spécificités locales de la Guyane. Le code de l'environnement prévoit en effet explicitement que, sur le territoire de Guyane, les communes peuvent appartenir simultanément à un parc national et à un PNR. Cette exception se justifie par la taille peu ordinaire des communes qui composent ce territoire. À titre d'illustration, la commune de Maripasoula s'étend sur 18 300 kilomètres carrés, soit sur une superficie équivalente à une fois et demie l'Île-de-France. Il aurait donc été absurde de ne prévoir aucune souplesse pour ce territoire si singulier.

Le texte que nous examinons prévoit ainsi de renverser le paradigme institué en 2006 en faisant de l'exception la règle de droit applicable à l'ensemble du territoire national.

J'ai mené mes travaux de rapporteure en ayant à l'esprit deux interrogations. La première : que faire des réserves exprimées par le législateur en 2006 ? La seconde : quel est l'intérêt de cette mesure ? Quels bénéfices peuvent tirer une commune et un territoire de ce double zonage ?

Afin de répondre à la première interrogation, je m'appuierai notamment sur les échanges que j'ai eus avec les représentants des parcs nationaux et les équipes de la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère de la transition écologique.

Ces deux auditions m'ont permis, tout d'abord, de faire un état des lieux des territoires potentiellement concernés par un double zonage. Ce dispositif pourrait intéresser quelques communes situées dans les aires d'adhésion des parcs nationaux de Port-Cros, des Cévennes ou encore des Calanques. Les effets de la proposition de loi semblent donc limités.

Par ailleurs, ces auditions m'ont permis d'apprécier le caractère proportionné de la proposition de loi, qui dresse un solide garde-fou face aux craintes qui avaient justifié cette interdiction. Comme l'indique l'intitulé de la proposition de loi, ce n'est pas la totalité de la commune qui pourra être doublement « zonée », mais des parties bien distinctes de son territoire. Prenons un exemple concret : la commune de Hyères pourra être zonée pour sa zone côtière et littorale au sein du parc national de Port-Cros, et pour sa partie terrestre tournée vers le massif des Maures, au sein du PNR du même nom.

En conclusion, les périmètres des parcs nationaux et des PNR ne se chevaucheront pas, ce qui prémunira contre tout risque de complexité administrative et d'enchevêtrement des compétences.

Concernant la seconde interrogation portant sur l'intérêt concret pour un territoire d'une telle disposition, laissez-moi vous fournir quelques éléments de réponse.

Tout d'abord, le double zonage favorisera le développement de « corridors écologiques » entre les réservoirs de biodiversité que sont les forêts et les milieux aquatiques.

Par ailleurs, la collaboration entre deux espaces protégés sur un même territoire favorisera les mouvements, les migrations, la dissémination de graines, et en facilitera l'étude scientifique.

Enfin, les communes concernées, situées au confluent d'une double ressource environnementale, pourront revendiquer et afficher cette double appartenance. Nous connaissons tous ici l'attachement de nos territoires à leurs spécificités locales et à la mise en valeur de leur patrimoine naturel.

En définitive et au regard des réponses à ces interrogations, je dirai, en reprenant les propos des personnes que j'ai entendues, que cette proposition de loi est équilibrée, bien construite et adaptée aux besoins de nos territoires.

Je formulerai néanmoins une observation que j'estime cardinale pour la réussite et le bon fonctionnement de ce double zonage.

Il est impératif que les établissements publics gérant les parcs nationaux et les syndicats mixtes gestionnaires des parcs naturels régionaux interviennent conjointement en bonne intelligence. Cela impliquera des moments d'échange et du travail en synergie, afin de veiller à la cohérence territoriale des mesures prises au sein des aires d'adhésion.

La coopération est en effet un préalable indispensable au bon fonctionnement de ce double zonage. Je formule le souhait que les modalités de cette coopération soient inscrites, au moment de leur renouvellement, au sein des chartes du parc national et du parc naturel régional concernés, de sorte que le document administratif qui sert de support à l'adhésion des communes comporte explicitement des mentions de cette synergie indispensable. Je ne peux pas formaliser ce souhait par un amendement, mais j'appellerai l'attention du Gouvernement sur ce point.

Je terminerai mon propos en mentionnant le dépôt de deux amendements rédactionnels : un amendement de correction légistique, visant à assurer la cohérence de la rédaction de l'article L. 331-2 du code de l'environnement, et un amendement à l'intitulé de la proposition de loi, visant à remplacer la notion de « parc naturel national » par celle de « parc national », qui est celle qui figure dans le code de l'environnement.

Aussi, je vous invite à adopter cette proposition de loi, sous réserve de l'adoption de ces deux amendements. Il s'agit d'une démarche consensuelle et pragmatique, au plus près des enjeux de nos territoires.

M. Michaël Weber. - Ce texte permet d'avoir le zonage le plus fin possible. Il s'applique plus spécifiquement à la région Paca, mais il sera bénéfique potentiellement à tous nos territoires. La Fédération des parcs naturels régionaux de France nous a fait part de son soutien à ce texte amendé.

Plus généralement, monsieur le président, nous allons devoir travailler à l'adaptation de ces deux modèles - parcs nationaux et parcs naturels régionaux - à la réalité de nos territoires.

M. Jean-François Longeot, président. - En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, notre commission doit arrêter le périmètre indicatif de la proposition de loi. Je vous propose de considérer que ce périmètre inclut les dispositions relatives au zonage d'une commune au sein d'un parc national et d'un parc naturel régional.

Il en est ainsi décidé.

EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE

Mme Kristina Pluchet, rapporteure. - L'amendement COM-1 est un amendement rédactionnel visant à faire explicitement mention du parc national, la notion « d'espaces » n'étant pas définie dans l'article L. 331-2 du code de l'environnement.

L'amendement COM-1 est adopté.

L'article unique constituant l'ensemble de la proposition de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Intitulé de la proposition de loi

Mme Kristina Pluchet, rapporteure. - L'amendement COM-2 vise à remplacer, dans l'intitulé de la proposition de loi, la notion de « parc naturel national » par celle de « parc national », qui figure dans le code de l'environnement.

L'amendement COM-2 est adopté.

L'intitulé de la proposition de loi est ainsi modifié.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Les sorts de la commission sont repris dans le tableau ci-dessous :

|

Auteur |

N° |

Objet |

Sort de l'amendement |

|

Article unique |

|||

|

Mme PLUCHET, rapporteure |

1 |

Amendement rédactionnel supprimant la notion « d'espaces ». |

Adopté |

|

Intitulé de la proposition de loi |

|||

|

Mme PLUCHET, rapporteure |

2 |

Amendement à l'intitulé de la proposition de loi, supprimant le terme « naturel ». |

Adopté |

RÈGLES RELATIVES

À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44

BIS

DU RÈGLEMENT DU SÉNAT

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie15(*) ».

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie16(*).

Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte17(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial18(*).

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a arrêté, lors de sa réunion du 15 octobre 2025, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 747 (2024-2025) visant à permettre à une commune d'être intégrée, pour une partie de son territoire, à un parc naturel national (PNN) et, pour une autre partie, à un parc naturel régional (PNR).

Elle a considéré que ce périmètre incluait les dispositions relatives au zonage d'une commune au sein d'un parc national et d'un parc naturel régional.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Vendredi 3 octobre 2025

- Parcs nationaux de France : Mme Sophie-Dorothée DURON, directrice du parc national de Port-Cros.

- Ministère de la transition écologique - Direction de l'eau et de la biodiversité : M. Philippe ROGIER, sous-directeur « ET » (Protection et restauration des écosystèmes terrestres), Mmes Maud FARCOULI, cheffe de bureau adjointe ET5 et Rossella PINTUS, cheffe du pôle réglementation.

- Fédération nationale des parcs naturels régionaux : M. Michaël WEBER, président.

LA LOI EN CONSTRUCTION

Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl24-747.html

* 1 Les parcs nationaux sont les suivants : la Vanoise (parc créé en 1963), Port-Cros (1963), les Pyrénées (1967), les Cévennes (1970), les Écrins (1973), le Mercantour (1979), la Guadeloupe (1989), La Réunion (2007), la Guyane (2007), les Calanques (2012) et le Parc national de forêts (2019).

* 2 Rapport n° 777 (2023-2024) fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable par M. Jean Bacci, relatif à l'évaluation de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité (OFB), modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement, p. 91.

* 3 Décret n° 67-158 du 1er mars 1967 instituant des parcs naturels régionaux.

* 4 21 des 50 sites Ramsar français (reconnus internationalement pour l'intérêt de leurs zones humides) au sens de la Convention Ramsar, se situent au sein des 59 parcs naturels régionaux.

* 5 57 en France hexagonale, 1 en Guyane et 1 en Martinique.

* 6 La charte d'un parc naturel régional est un acte à la nature juridique floue. Dans ses conclusions sur la décision CE, 25 juin 2014, Union nationale des industries de carrières et des matériaux de construction, n° 366 007, le rapporteur public le qualifiait « [d']acte hybride, de nature réglementaire, teinté de contractuel, mêlant orientations générales et prescriptions précises. Sa portée juridique est difficile à circonscrire ».

* 7 L'approbation du projet de charte vaut demande d'adhésion au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc.

* 8 Rapport d'information n° 859 (2020-2021) fait au nom de la commission des finances par Mme Christine Lavarde sur le financement des aires protégées.

* 9 Amendement n° 37 du rapporteur Jean Pierre Giran, en séance publique.

* 10 Compte rendu intégral, deuxième séance du jeudi 1er décembre 2005.

* 11 Voir en ce sens le 5° du I de l'article 31 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006.

* 12 L'article 67 prévoyait notamment que l'ordonnance permette : « la réalisation d'un document rassemblant ou fusionnant les orientations, les engagements et les mesures ; la création d'une instance consultative unique en remplacement des instances préexistantes ; la désignation d'un coordonnateur unique commun à chacun de ces espaces et aux espaces naturels situés en tout ou partie à l'intérieur du périmètre ».

* 13 Amendement CD619 de Mme Laurence Abeille.

* 14 Rapport n° 3564 (XIVe législature) fait par Mme Geneviève Gaillard, au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (p. 512).

* 15 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 -- Loi portant réforme des retraites.

* 16 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 17 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 18 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.