Rapport d'information n° 125 (2019-2020) de M. Pierre-Yves COLLOMBAT , fait au nom de la Délégation sénatoriale à la prospective, déposé le 14 novembre 2019

Disponible au format PDF (7,4 Moctets)

-

AVERTISSEMENT

-

PROLÉGOMÈNES

-

I. LA GRANDE ILLUSION

-

II. LE RETOUR DE L'HISTOIRE OU LA GRANDE

DÉSILLUSION

-

A. LA FIN DE L'ESPOIR DE VIVRE DANS UN MONDE

À L'ABRI DES CRISES

-

B. LA FIN DE L'ESPOIR D'UN EMPLOI SÛR, POUR

SOI ET SES ENFANTS

-

C. LA FIN DE L'ESPOIR DE VIVRE DANS LA

SOCIÉTÉ ÉGALITAIRE PERMISE PAR LE PROGRÈS

TECHNIQUE

-

D. LA FIN DE L'ESPOIR DANS LA DERNIÈRE

UTOPIE RÉALISTE : L'EUROPE UNIE

-

E. LA FIN DE L'ESPOIR DE VIVRE DANS UNE

DÉMOCRATIE APAISÉE

-

A. LA FIN DE L'ESPOIR DE VIVRE DANS UN MONDE

À L'ABRI DES CRISES

-

I. LA GRANDE ILLUSION

-

ANNEXES DES PROLÉGOMÈNES

-

PARTIE I - LA FABRICATION D'UN NOUVEAU

KRACH FINANCIER

-

I. LA MONNAIE, SA CRÉATION ET SES

FONCTIONS

-

II. LA MÉCANIQUE DES CRISES

FINANCIÈRES

-

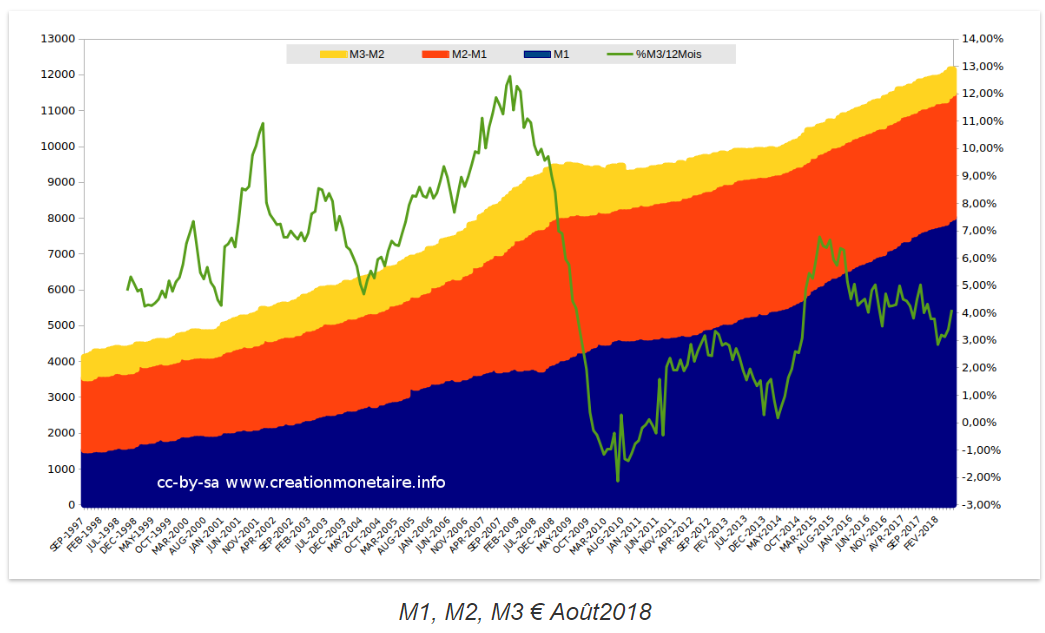

III. LES MASSES MONÉTAIRES EN JEU

AUJOURD'HUI ET L'ENCHAÎNEMENT CRITIQUE

-

IV. LES PARAMÈTRES CRITIQUES AU TERME DE DIX

ANS DE RÉFORMES

-

A. LE COMBUSTIBLE

-

B. LE CARBURANT

-

C. DES VECTEURS DE CRISE TOUJOURS AUSSI NOMBREUX

ET ACTIFS

-

1. Des liens interbancaires complexes et

nombreux

-

2. Un niveau de produits dérivés

toujours astronomique

-

3. Des banques systémiques, toujours aussi

nombreuses, toujours aussi « systémiques » et

toujours aussi dangereuses !

-

4. Toujours pas de réelle séparation

entre les activités de banques de dépôts et de banques

d'affaires

-

5. Une interpénétration toujours

aussi forte entre la finance officielle et une finance

« parallèle » en expansion

-

1. Des liens interbancaires complexes et

nombreux

-

D. LES DÉTONATEURS POTENTIELS

-

A. LE COMBUSTIBLE

-

V. SURVEILLANCE ET CAPACITÉS

D'INTERVENTION

-

VI. EN GUISE DE CONCLUSION

-

I. LA MONNAIE, SA CRÉATION ET SES

FONCTIONS

-

ANNEXES DE LA PARTIE I

-

PARTIE II - EN ATTENDANT LE PLEIN

EMPLOI

-

I. LES FORMES DU CHÔMAGE EN EUROPE ET AUX

USA

-

II. AUX ORIGINES DU CHÔMAGE ET DU

SOUS-EMPLOI

-

A. LA LANGUEUR ÉCONOMIQUE

-

B. UNE STAGNATION CONSENTIE

-

A. LA LANGUEUR ÉCONOMIQUE

-

I. LES FORMES DU CHÔMAGE EN EUROPE ET AUX

USA

-

ANNEXES DE LA PARTIE II

-

PARTIE III - LES DÉFORMATIONS

DE LA PYRAMIDE SOCIALE : RETOUR VERS LE PASSÉ.

-

I. RETOUR VERS UNE DISTRIBUTION DES REVENUS ET DU

PATRIMOINE TRÈS INÉGALITAIRE

-

A. LE PARTAGE INÉGALITAIRE DE LA

RICHESSE

-

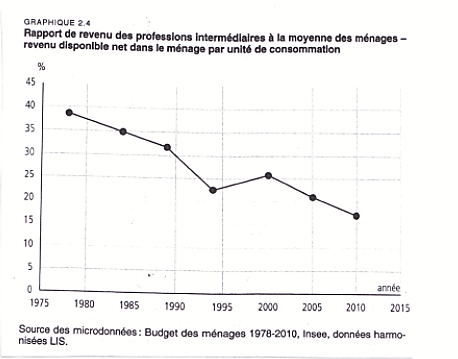

B. LE PARTAGE INÉGALITAIRE DU

PATRIMOINE

-

C. LA MÉCANIQUE INÉGALITAIRE

-

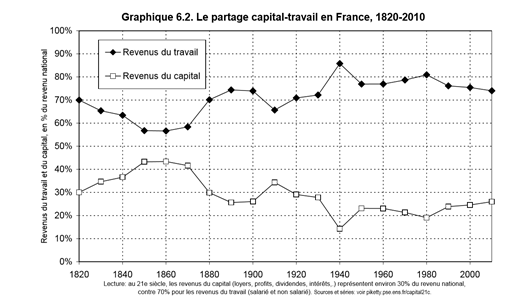

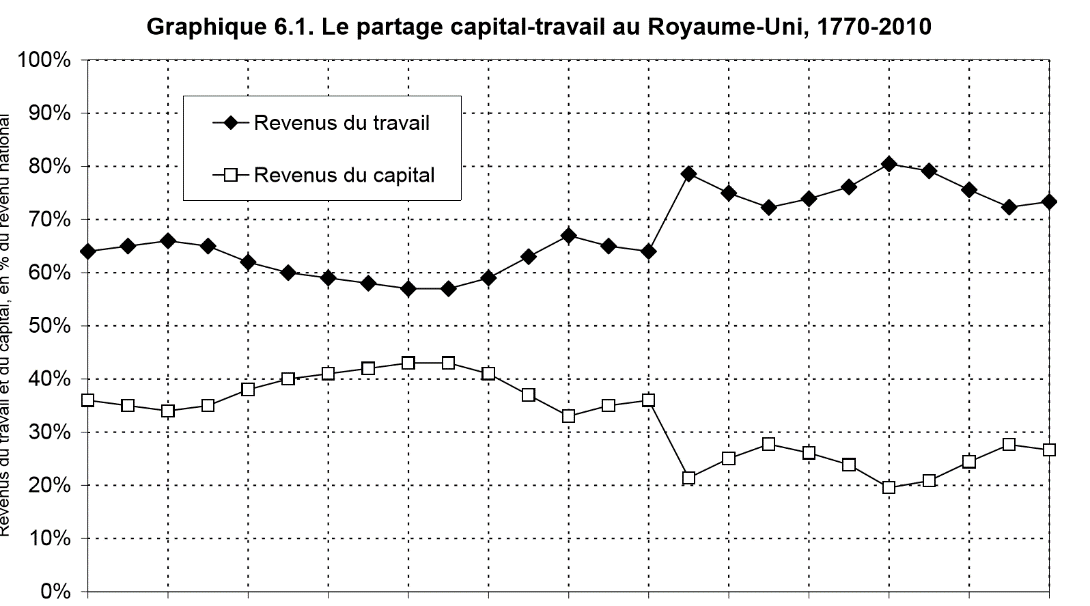

1. Baisse des revenus du travail versus hausse des

revenus du capital

-

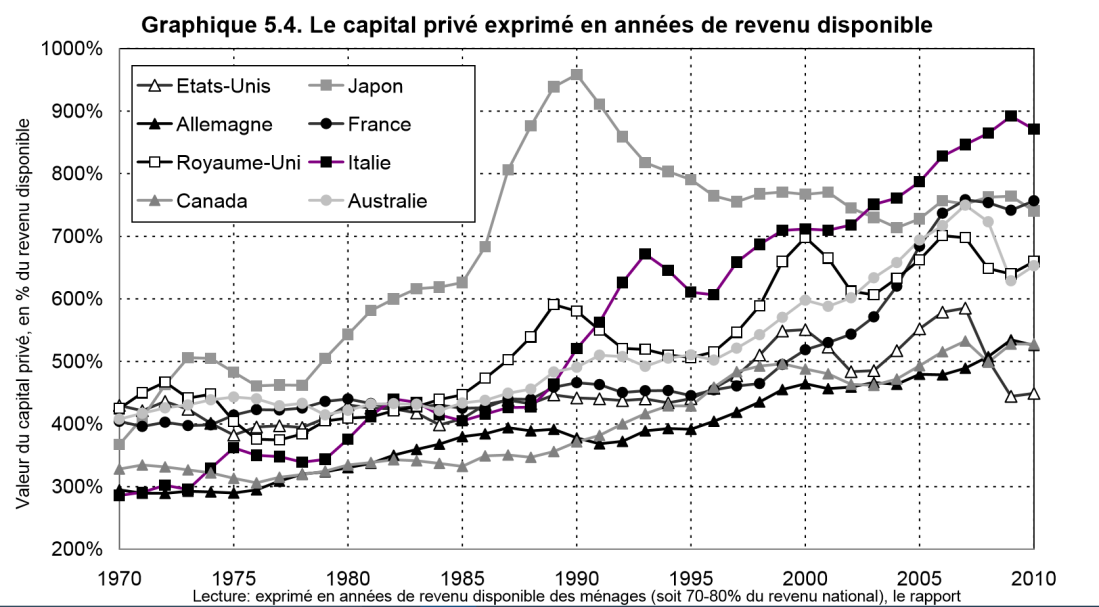

2. Inflation de la valeur des patrimoines

partiellement occultée : plus-values de placements financiers

immobilisés et augmentation de la valeur des biens immobiliers

particulièrement dans les centres des grandes villes

-

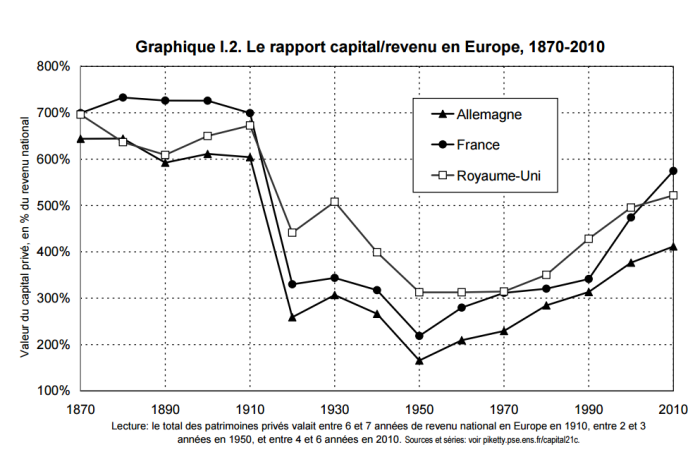

3. Croissance du patrimoine privé plus

rapide que celle du revenu en général

-

1. Baisse des revenus du travail versus hausse des

revenus du capital

-

A. LE PARTAGE INÉGALITAIRE DE LA

RICHESSE

-

II. LES CLASSES MOYENNES AU

CRÉPUSCULE

-

III. L'OLIGARCHIE NÉOLIBÉRALE

-

I. RETOUR VERS UNE DISTRIBUTION DES REVENUS ET DU

PATRIMOINE TRÈS INÉGALITAIRE

-

ANNEXE DE LA PARTIE III

-

PARTIE IV - L'EFFACEMENT DU MONDE

COMMUN

-

ANNEXES DE LA PARTIE IV

-

PARTIE V - L'ÉTAT

NEOLIBERAL

-

I. L'ÉTAT PRÉDATEUR

ÉTASUNIEN

-

II. L'ÉTAT COLLUSIF FRANÇAIS

-

A. L'ÉVOLUTION DU SYSTÈME DE POUVOIR

POLITIQUE EN FRANCE

-

B. LA LIBÉRALISATION DE LA FRANCE

-

1. L'idéologie néolibérale

européenne : l'ordolibéralisme

-

2. La libéralisation de la France ou quand

la haute administration se met à son compte

-

3. La domination du droit européen

-

4. Le pouvoir par le droit européen

-

5. Le Conseil d'État et la privatisation de

l'intérêt général

-

6. La Cour des comptes défenseur de

l'orthodoxie libérale

-

7. Les Autorités administratives

indépendantes (AAI)

-

1. L'idéologie néolibérale

européenne : l'ordolibéralisme

-

C. UN ÉTAT MINIMUM SOUS TUTELLE

-

D. L'ÉTAT COLLUSIF OU LA GESTION

PUBLIQUE-PRIVÉE

-

A. L'ÉVOLUTION DU SYSTÈME DE POUVOIR

POLITIQUE EN FRANCE

-

I. L'ÉTAT PRÉDATEUR

ÉTASUNIEN

-

ANNEXES DE LA PARTIE V

-

PARTIE VI - LA FIN DU BAL

MASQUÉ

-

I. LA DÉMOCRATIE LIBÉRALE N'EXISTE

PAS

-

A. LA DÉMOCRATIE LIBÉRALE EST UNE

CONTRADICTION DANS LES TERMES

-

B. UNE CHIMÈRE POLITIQUE

-

C. LE GRAND BAL MASQUÉ DE LA

DÉMOCRATIE LIBÉRALE

-

A. LA DÉMOCRATIE LIBÉRALE EST UNE

CONTRADICTION DANS LES TERMES

-

II. LA DÉMOCRATIE LIBÉRALE

OCCIDENTALE FACE À SES CONTRADICTIONS

-

I. LA DÉMOCRATIE LIBÉRALE N'EXISTE

PAS

-

CONCLUSION

-

RÉSUMÉ DES

PRÉCONISATIONS

AVERTISSEMENT

Le but de cette analyse n'est pas d'inquiéter mais d'éclairer sur le processus de dissolution de l'État acteur et de la République sociale, reconstruits sur les ruines morales et matérielles de la Seconde Guerre mondiale. Un processus en cours depuis un demi-siècle, avec les résultats politiques calamiteux que l'on peut observer aujourd'hui, en France, en Europe et dans l'ensemble de l'Empire américain. C'est à la qualité des informations fournies et à leur convergence qu'elle demande à être jugée, libre à chacun d'en tirer des conclusions plus optimistes.

Le texte, quant à lui, peut faire l'objet d'une lecture plurielle. Le lecteur pressé ou impatient pourra se contenter de celle des prolégomènes et de la conclusion, quitte à approfondir les points qui l'intéressent grâce aux renvois aux différentes parties du rapport. Ceux qui sont moins pressés pourront choisir une lecture plus ou moins intégrale selon les goûts.

PROLÉGOMÈNES

« L'universalisation de la démocratie libérale occidentale [est la] forme finale de tout gouvernement humain ».

Francis Fukuyama (1989)

« La fin de l'Histoire et le dernier homme » 1 ( * )

I. LA GRANDE ILLUSION

Au cours de l'été 1989 paraissait aux USA un article de Francis Fukuyama - professeur de sciences politiques à Stanford (Californie) - célébrant la victoire définitive de la « Grande Transformation » néolibérale engagée dans les années 1970, sur toute autre formule d'organisation économique (le capitalisme financiarisé) et politique (la démocratie libérale parlementaire ou présidentielle sous contrôle parlementaire) : « La fin de l'Histoire et le dernier homme ».

En clair, l'organisation économique, financière et politique néolibérale de cette fin de XX e siècle marque l'aboutissement de l'évolution de l'humanité, la fin de l'Histoire.

Une eschatologie libérale qui donne une idée de la lucidité de ses propagandistes et de leur capacité à faire face aux soubresauts d'une Histoire dont la seule chose que l'on puisse assurer, c'est qu'elle ne prendra fin qu'avec l'Homme.

Il faut, cependant, reconnaître à leur décharge que les évolutions mondiales de l'entre-deux siècles - « perestroïka » et « glasnost » soviétiques, « modernisations » de Deng Xiao Ping en Chine, démocratisation de l'Europe de l'Est, fin du rideau de fer avec la chute du mur de Berlin en novembre 1989, semblaient donner raison à Fukuyama et aux thuriféraires qui saluèrent cet essai confortant leurs convictions, comme l'un des plus importants du XX e siècle.

Se trouvait ainsi définitivement effacée la tache d'infamie et de sang laissée par le naufrage du premier Titanic libéral 2 ( * ) ( voir annexe 1 des prolégomènes) d'où sortirent émeutes et révolutions, les fascismes et l'hitlérisme, la Grande crise de 1929-1930 et finalement la Seconde Guerre mondiale. Se trouvait aussi définitivement refermée la courte parenthèse de l'État-providence interventionniste 3 ( * ) des « Trente glorieuses » ( voir annexe 2 des prolégomènes) .

Avec son inscription dans le marbre institutionnel se trouvait surtout réalisée l'utopie politique de réorganisation par le marché et la concurrence, de la société dans toutes ses dimensions, véhiculée par l'idéologie libérale ( voir annexe 3 des prolégomènes).

Les officiants et gérants du système libéral occidental semblaient pouvoir d'autant plus dormir sur leurs certitudes qu'il était entendu par tous les économistes et experts es finances, en tous cas par ceux qui avaient une présence médiatique, recevaient les prix de la Banque de Suède 4 ( * ) et régentaient la science officielle mitonnée sur les fourneaux des écoles de Chicago et du MIT, que l'on savait désormais éviter les crises systémiques, maîtriser par le calcul et la modélisation le risque spéculatif sans règlementer des marchés, « autorégulés » par le simple jeu de la concurrence libre et non faussée. Certes, quelques réfractaires, comme Minsky, continuaient à penser que les marchés financiers, étant par essence instables et volatiles, ne pouvaient être maîtrisés ou, comme Benoît Mandelbrot, que s'ils l'étaient, ce ne serait pas par les formules des charlatans Main Stream :

« L'économie financière, en tant que discipline, écrit Mandelbrot, en est là où était la chimie au XVI e siècle : un ramassis de savoir-faire, de sagesse populaire fumeuse et de spéculations grandioses. »

Pour lui, « c'est l'équivalent financier de l'alchimie. » 5 ( * )

La Grande Transformation libérale de l'Empire américain avait démarré dès la dénonciation par Richard Nixon - empêtré dans les déséquilibres financiers générés par la guerre du Vietnam - des accords de Bretton Woods et la mise en flottaison du dollar et des monnaies.

Pour plus de détails sur les modalités de cette reconquête libérale, nous renvoyons à la partie III de « Une crise en quête de fin. Quand l'Histoire bégaie », rapport de la Délégation à la prospective du Sénat n° 393 (2016-2017), qui analyse les facettes de cette mutation historique lourde de conséquences.

Régulé par le marché et la concurrence, le nouveau système devait faire mieux que l'État interventionniste en matière de croissance économique et d'emploi et au moins aussi bien que l'État-providence en matière sociale -quoique par d'autres moyens. Le progrès social ne passait plus par la redistribution confiscatoire mais par l'agrandissement du gâteau. La richesse produite par les entreprises performantes dirigées par des premiers de cordée entreprenants et inventifs ruissellerait sur tous ; les métropoles dynamiques serviraient de locomotive aux wagons poussifs du reste du territoire.

En plus de l'assurance qu'elle apporterait plus de bien-être que l'État interventionniste qu'elle remplaçait, la révolution libérale avait fait miroiter des horizons radieux nouveaux, « modernes » : la dépolitisation du gouvernement des nations et son remplacement par un management dont le seul guide est l'efficacité, et, en Europe, le dépassement de la démocratie conflictuelle dans une démocratie raisonnable apaisée, le dépassement de la Nation « moisie » 6 ( * ) aux horizons étriqués dans une Europe ouverte sur le monde.

La situation chaotique d'aujourd'hui n'est donc pas le produit d'un décret divin mais d'une volonté opiniâtre de déconstruire l'État-providence mis en place dans la plupart des pays occidentaux dès la fin de la guerre. Or, loin de faire mieux que l'État-providence interventionniste, comme annoncé et répété, les marchés libérés, non seulement ont fait moins bien mais, au terme d'un demi-siècle de domination, ont déçu les espoirs qu'avaient fait germer les « Trente glorieuses » sans apporter la modernisation heureuse annoncée.

Certes, quelques esprits chagrins ou plus attentifs, notamment aux USA d'où était parti le mouvement de libéralisation et où donc il avait pris le plus d'ampleur, avaient observé les failles de ce système miraculeux et averti que, contrairement au bruit ambiant, il n'était pas insubmersible.

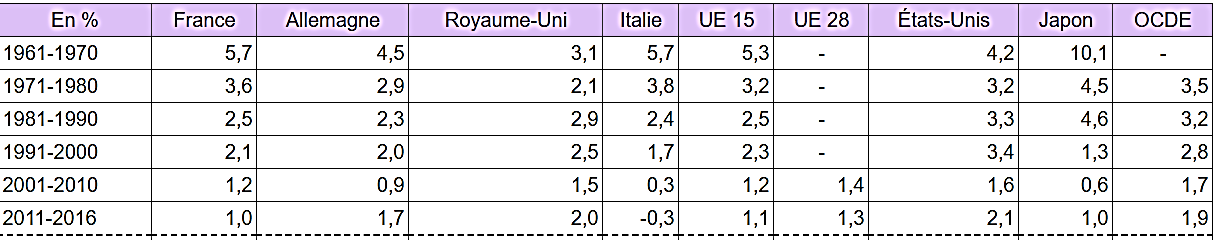

Observé également que les performances économiques et en matière d'emploi du nouveau système étaient nettement inférieures à celles des Trente glorieuses [voir partie II pour la démonstration] et que l'explosion des inégalités de revenus et patrimoniales [voir partie III] était en train de détruire les fondements mêmes de la démocratie étasunienne.

C'est dès 1981, en effet, que Christopher Lasch commence la rédaction d'un livre passé à la postérité : La révolte des élites et la trahison de la démocratie 7 ( * ) , et dont les conclusions vaudront pour le Royaume-Uni ainsi que pour le reste de l'Europe, avec des nuances, le temps passant [voir partie IV].

Si le carburant d'un tel système, c'est le crédit, l'endettement privé et public compense la stagnation des revenus du travail au nom de la compétitivité, afin de maintenir un niveau de consommation suffisant pour les entreprises et les ménages.

Plus étonnant, l'antiétatisme idéologique dogmatique de façade du néolibéralisme masque une arrière-cour tout autre : l'arraisonnement de l'État au profit d'une oligarchie et de clientèles économiques ou électorales [voir partie V].

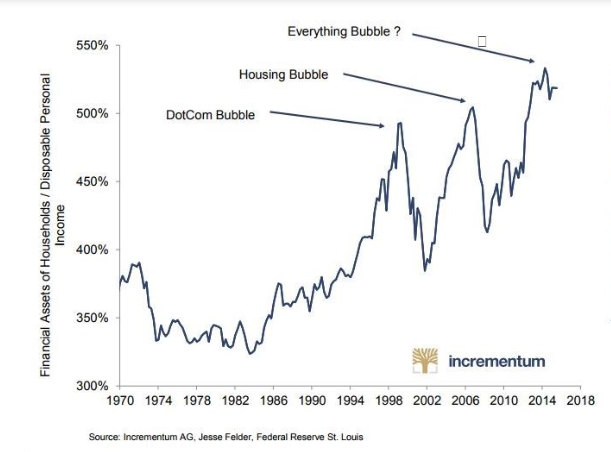

Plus inquiétant, quelques économistes hétérodoxes, au premier rang desquels Hyman Minsky, avaient établi que le système financier néolibéral dérégulé spéculatif, était fondamentalement instable, une véritable fabrique de bulles spéculatives promises à un éclatement qui se terminerait en crise financière et économique.

Mais bon ! Un système qui créait autant de « valeur » ne pouvait être mauvais.

Et, quand bien même le serait-il devenu par le manque de doigté de ses pilotes et par l'accumulation de ses excès, comment échapper au mouvement d'enrichissement spéculatif qui emportait la planète finance ?

Le « Titanic financier » était si rassurant pour ses officiers, si confortable pour les passagers de la classe affaires, qu'à son bord les Cassandre y étaient inaudibles. « Tant que l'orchestre joue, il faut continuer à danser » se persuadait Chuck Price, P-DG de City Group en 2007 au vu de l'accumulation des signes avant-coureurs d'une possible catastrophe.

II. LE RETOUR DE L'HISTOIRE OU LA GRANDE DÉSILLUSION

C'est dans l'insouciance des « investisseurs », des responsables financiers et politiques, sous ce ciel serein, qu'éclate en 2008 ce qui allait devenir la première Grande crise financière systémique du XXI e siècle, passée à la postérité sous le nom de « crise des subprimes » 8 ( * ) .

Une crise dont quelques observateurs attentifs du marché immobilier étasunien, spéculateurs compris 9 ( * ) avaient perçu les prodromes dès 2007. Une crise qui, de financière, se transformera rapidement en économique puis, faute de traitement, en crise sociale puis politique.

Le système financier responsable du krach, sauvé aux frais du contribuable auquel on ne cessera de prêcher la rigueur, fut l'origine de la première grande désillusion.

Comme le relève Martine Orange, le prix politique de l'opération sera fort : « Les moyens colossaux mis en oeuvre pour assurer le sauvetage du système financier eurent un prix politique. L'opinion publique fut outrée de voir les banques et, surtout, les dirigeants de ces banques sauvés avec de l'argent public, sortir de la crise indemnes, et parfois avec des bonus. Aucun responsable bancaire ne fut inquiété par la justice. Pendant ce temps, des millions de personnes perdaient leur emploi, leur maison, étaient poursuivies par les huissiers. La confiance entre les élites dirigeantes et les citoyens de base était rompue. Elle n'est toujours pas revenue. »

Faute de réponse à la crise économique et sociale qui suivit la crise financière, ce fut l'effondrement des illusions qui avaient bercé le dernier demi-siècle ; une sorte de retour du refoulé : la Grande crise de 1929-1930. En s'éternisant, contrairement à la théorie, la crise réveillait les fractures de la société libéralisée, anesthésiée par l'endettement et l'opium médiatique.

Ce sera le début d'une lente prise de conscience qui, commençant par une déception de masse - devant l'incapacité des élites néolibérales, non seulement à trouver une issue à la crise, mais à comprendre ce qui se passait 10 ( * ) -, se transformera en perte de confiance dans cette « démocratie libérale occidentale » dont Fukuyama avait annoncé l'apothéose vingt-cinq ans avant, enfin une sécession civique.

La crise politique actuelle, vécue selon des modalités variant selon les provinces et les pays de l'Empire, est d'abord celle des espoirs déçus : espoirs auxquels les Trente glorieuses avaient donné un contenu, emportés par la vague néolibérale, espoirs nés et morts avec elle.

A. LA FIN DE L'ESPOIR DE VIVRE DANS UN MONDE À L'ABRI DES CRISES

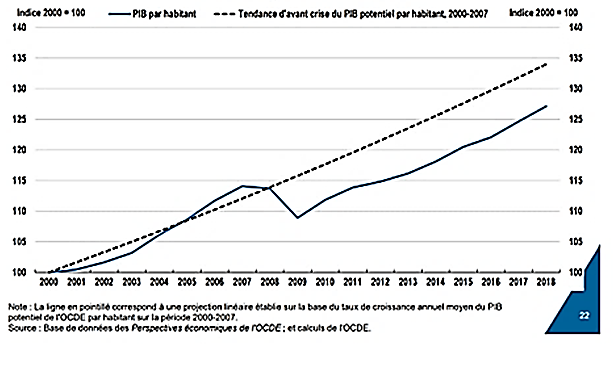

Dix ans après la tourmente financière de 2008, l'épée de Damoclès de sa réédition, est toujours suspendue sur nos têtes [voir partie I].

Les réformes attendues, même celles préconisées par les G20 de 2009- 2011 ont été très incomplètes, laissant de côté des questions aussi essentielles que la séparation entre banques d'affaires et de dépôts, entre système bancaire et finance parallèle dont le champ d'action s'est considérablement agrandi. De plus, les modalités de mise en oeuvre de ces réformes ont été laissées aux intéressés, leur ôtant ainsi l'essentiel de leur efficacité.

D'où une impression de bricolage pour temps calme arraché à un lobby financier bien décidé à tourner la règle, sans rapport avec les enjeux financiers, économiques, sociaux et politiques réels.

Les établissements systémiques, toujours aussi puissants au coeur du système financier, ont même été rejoints par les chambres de compensation, mises en place dans l'espoir de réguler le marché toujours aussi monstrueux des produits dérivés.

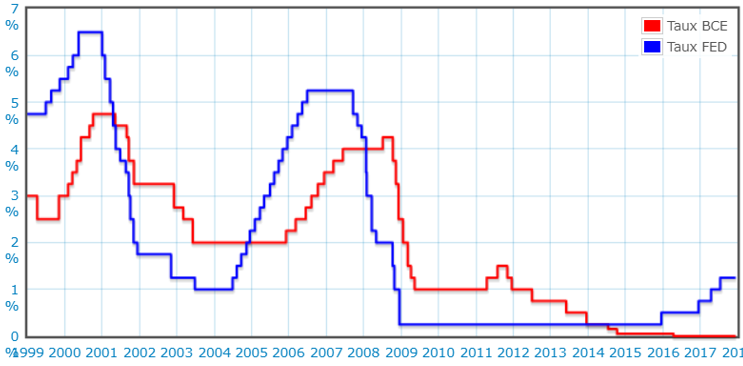

Plus menaçants encore et facteurs essentiels de crise financière, la dette, l'endettement public et surtout privé qui, dopés par la surabondance de liquidités et des taux d'intérêts étrangement bas, ne cesse d'augmenter. D'un côté on régule, de l'autre on alimente la machine à crise !

Le coeur du problème, c'est que le crédit est devenu, dans nos sociétés financiarisées, le palliatif d'un pouvoir d'achat qui baisse ou stagne, le principal vecteur d'enrichissement des plus riches, le carburant d'un système économique créant proportionnellement plus de valeur pour moins de richesse.

Résultat : les bulles spéculatives dans l'attente de crever se multiplient et les conduites spéculatives à risques avec elles.

S'étant laissé prendre au piège du capitalisme financier néolibéral, les responsables politiques et financiers, faute d'une volonté politique de réorienter l'épargne et le crédit vers l'économie réelle, ont fait le choix de la fuite en avant dans la production de liquidités et de crédit qui, au lieu de stimuler l'économie réelle, viennent alimenter la machine à laver spéculative qui tourne pour elle-même.

Résultat : un système financier toujours aussi instable comme le reconnaît le FMI lui-même : « Alors que les conditions financières demeurent accommodantes, les facteurs de vulnérabilité continuent à s'accumuler... si bien que les risques à moyen terme qui pèsent sur la stabilité financière dans le monde restent globalement inchangés » 11 ( * ) .

Pour couronner le tout, sous la pression du lobby bancaire puissamment relayé par des exécutifs sensibles aux sirènes de l'emploi, ces réformes, à peine acquises, sont remises en cause.

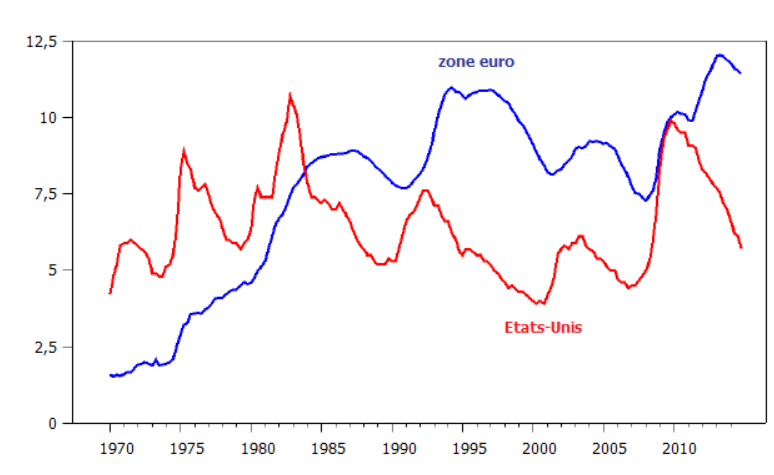

B. LA FIN DE L'ESPOIR D'UN EMPLOI SÛR, POUR SOI ET SES ENFANTS

L'un des apports les plus appréciés des Trente glorieuses, c'est certainement un quasi plein emploi qui tranchait avec les incertitudes de l'avant-guerre, conséquence immédiate de la marginalisation des crises financières et économiques de la période précédente.

Conséquence aussi, en France, de l'intense politique d'investissement de l'État, à travers le Fonds de modernisation et d'équipement, le Crédit foncier et le Crédit agricole.

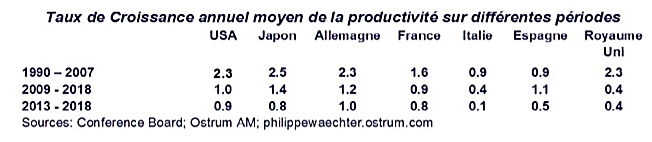

La productivité de l'économie française est forte et le taux de croissance du PNB élevé : en moyenne annelle plus de 5 % entre 1950 (fin de la reconstruction) et 1974 12 ( * ) .

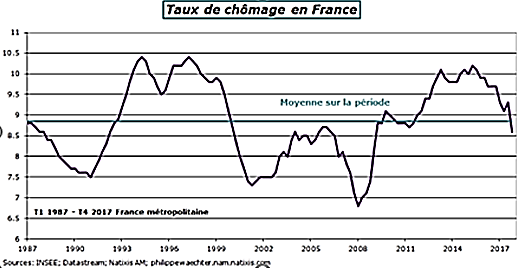

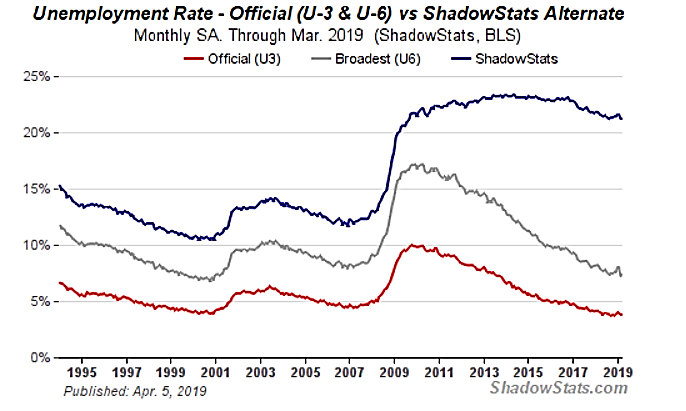

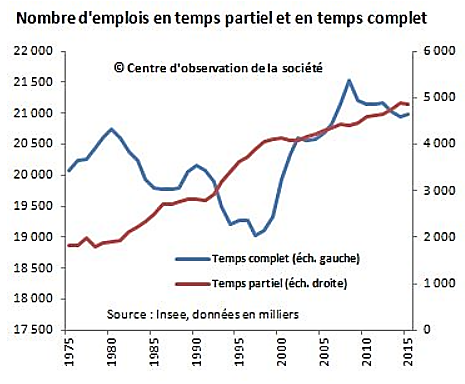

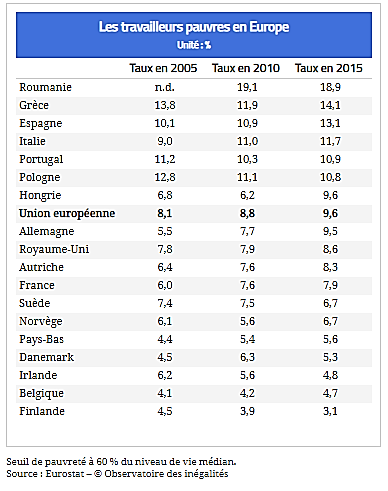

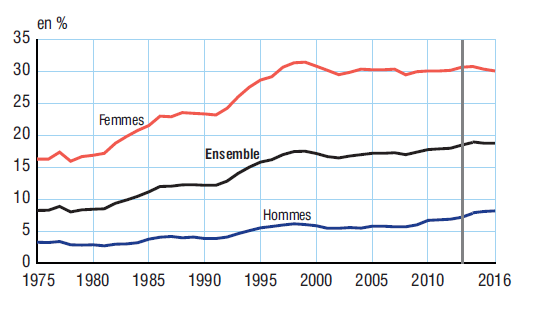

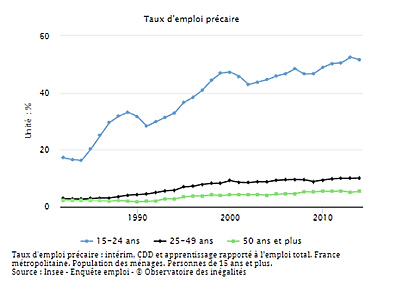

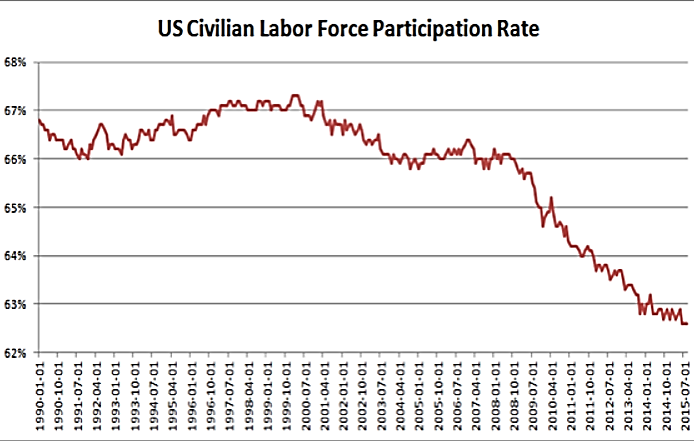

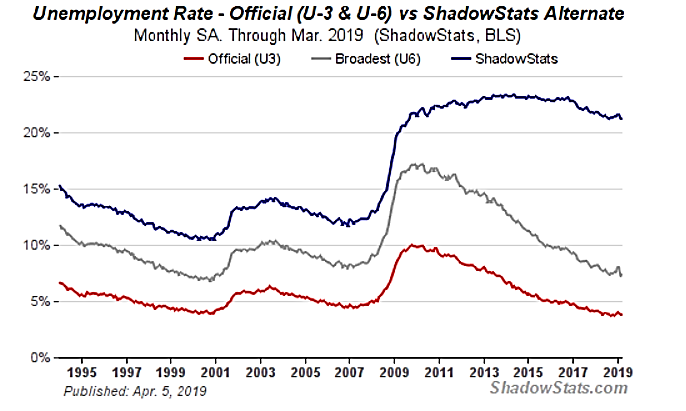

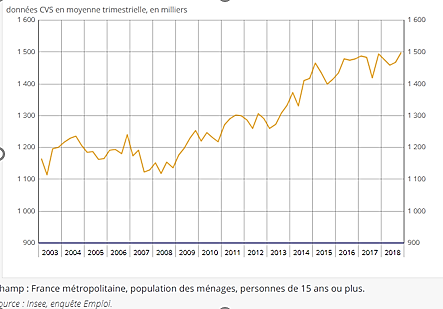

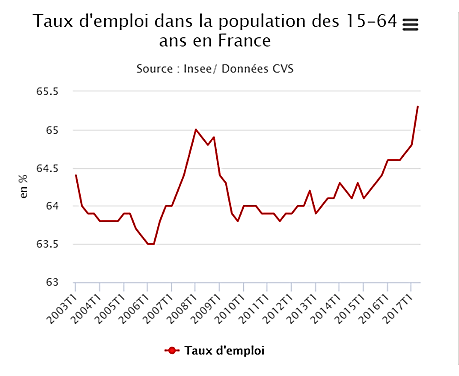

La traduction la plus immédiate donc de la Grande Transformation libérale c'est, le chômage de masse permanent en Europe et l'instabilité de l'emploi aux USA que les expédients réglementaires et les exploits statistiques ont du mal à masquer. Une certitude, en tous cas, le sous-emploi, le mal-emploi, le chômage massif des jeunes entraînant leur émigration dans un certain nombre de pays européens, la stagnation en valeur des revenus du travail et leur baisse relative par rapport à ceux du capital ont remplacé le plein emploi rémunérateur.

Pour l'analyse plus fouillée, plus technique et quantifiée de la question, on verra la partie II.

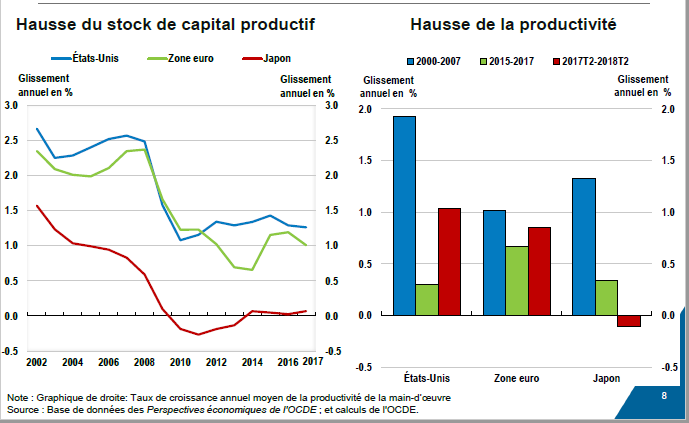

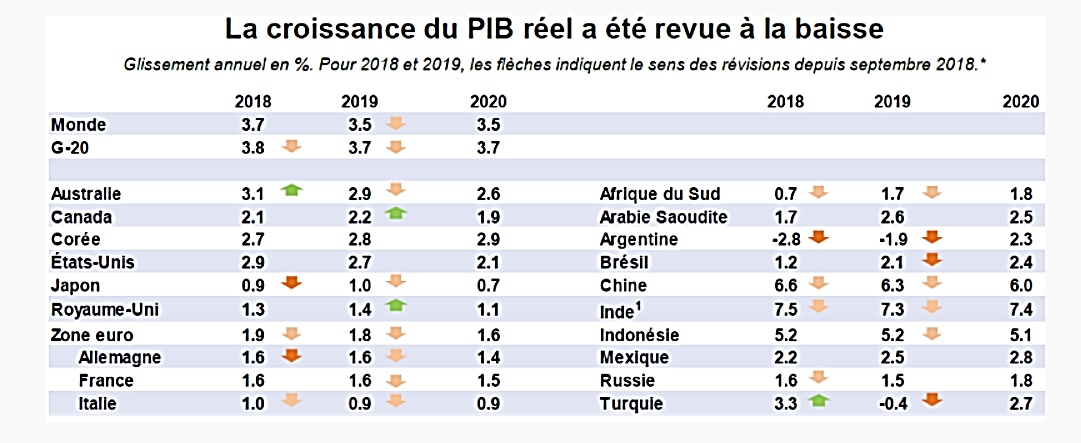

Ce chômage et ce sous-emploi s'enracinent, évidemment, dans la maladie de langueur qui depuis la crise de 2008 frappe l'économie européenne et, quoiqu'à un moindre degré et sous des formes différentes, les USA. La différence cependant entre les deux rives de l'Atlantique c'est qu'aux USA, parvenir au plus bas niveau de chômage possible est l'objectif prioritaire du gouvernement (que les moyens utilisés ne soient pas sans risques est une autre affaire) alors qu'en Europe c'est l'équilibre budgétaire et l'euro fort.

Pour dire les choses clairement, en faisant de tels choix, l'Europe a fait le choix du chômage, espérant de cette rigueur et des politiques de l'offre qui se résument à des cadeaux fiscaux aux plus riches, une relance économique que l'on attend toujours.

À côté de ces choix strictement idéologiques interdisant toute relance par l'investissement public, l'autre cause de la stagnation économique - alors même que les liquidités banque centrale et scripturales abondent, et que les taux d'intérêt restent très bas - c'est que l'essentiel de la masse monétaire ne vient pas irriguer l'économie réelle mais se perd dans la sphère spéculative. Là se trouve le problème essentiel.

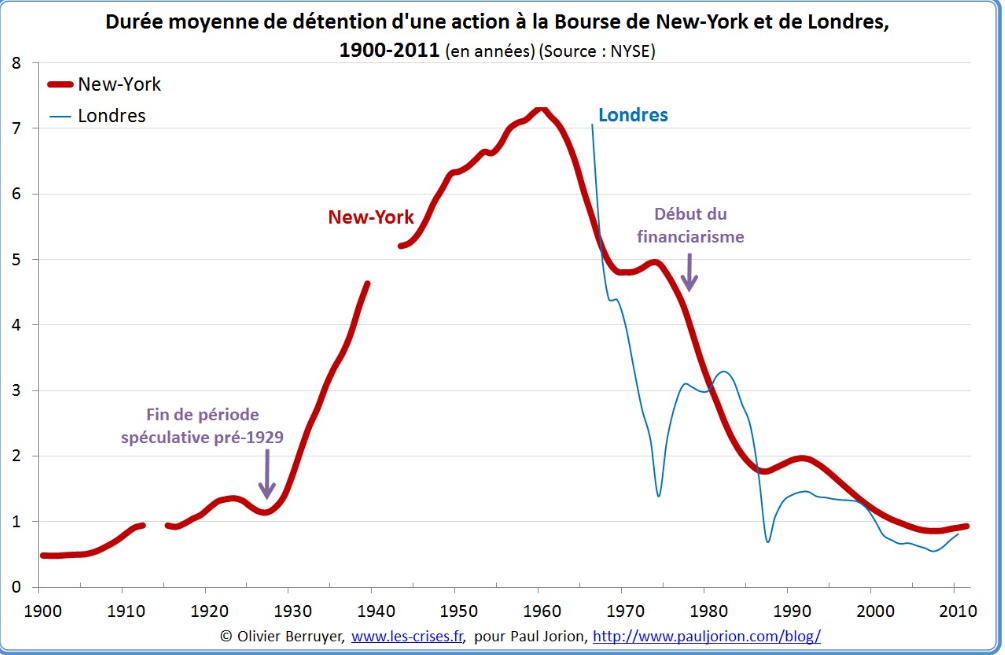

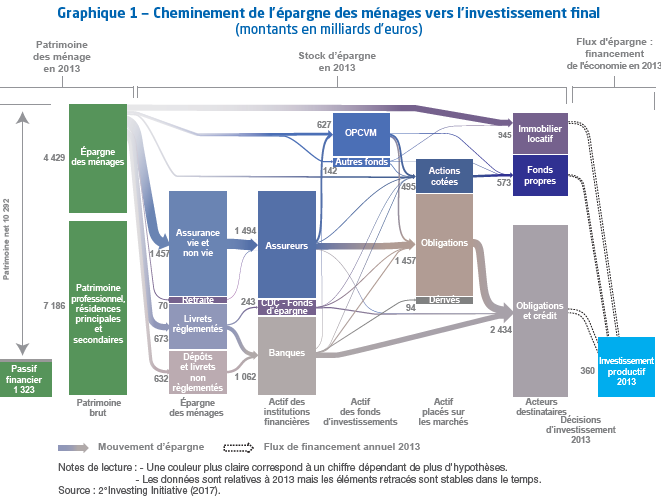

Contrairement à ce que prétendent ses représentants, le financement des entreprises - crédits bancaires ou émissions boursières - n'est pas la principale préoccupation du système financier. Compte tenu du manque d'informations pertinentes, on en est réduit à estimer que la part des prêts bancaires destinée au financement de l'économie se situe entre 10 et 20 % au grand maximum des bilans bancaires, l'essentiel étant destiné aux grandes entreprises et de l'ordre de 5 % aux PME.

Le financement par les marchés, quant à lui, est essentiellement pratiqué par les grandes entreprises multinationales, surtout en vue du rachat d'entreprises concurrentes (fusions acquisitions) ou pour doper la valeur boursière de l'entreprise. La plupart des transactions portant sur des actions ou obligations déjà émises, on peut estimer que le financement d'investissements nouveaux ne dépasse pas 5 % du montant des échanges.

En conclusion, l'activité du système financier se résumant à des opérations au sein même du système, sans lien avec la production réelle, on peut dire qu'il joue le même rôle qu'un parasite, un parasite dangereux à en juger par les krachs ravageurs dont il porte la responsabilité.

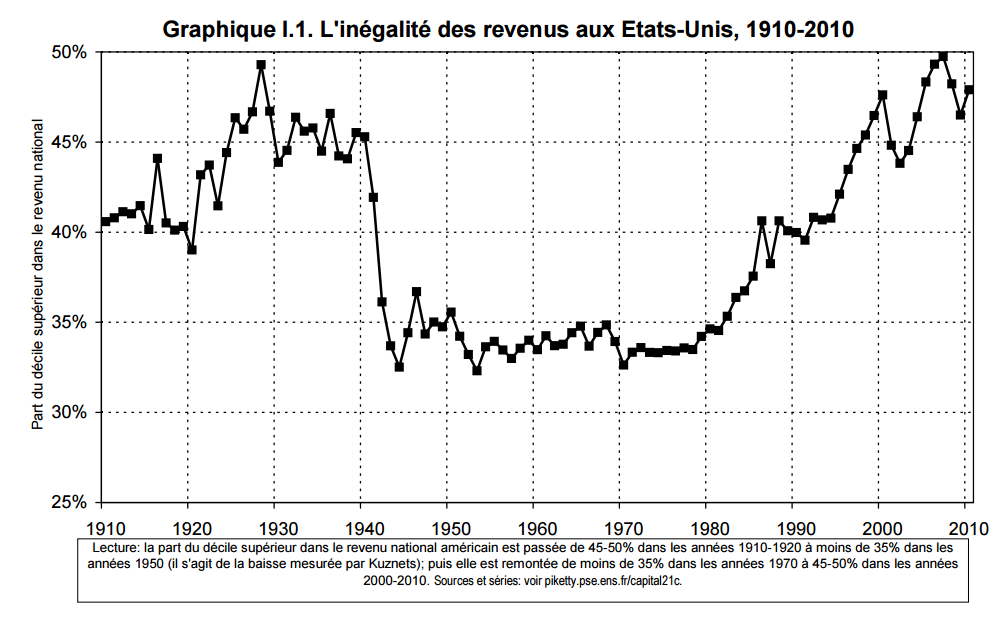

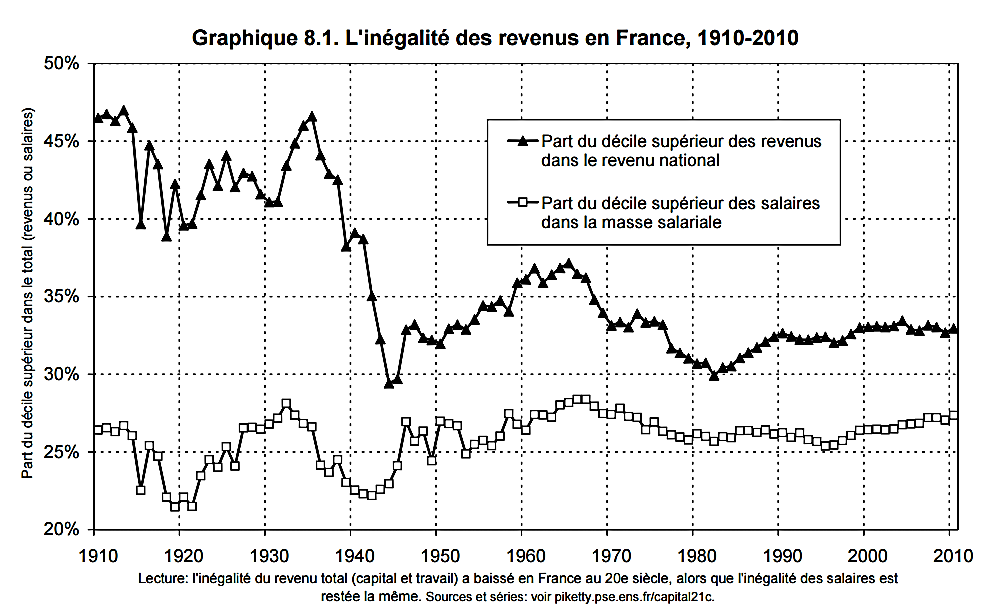

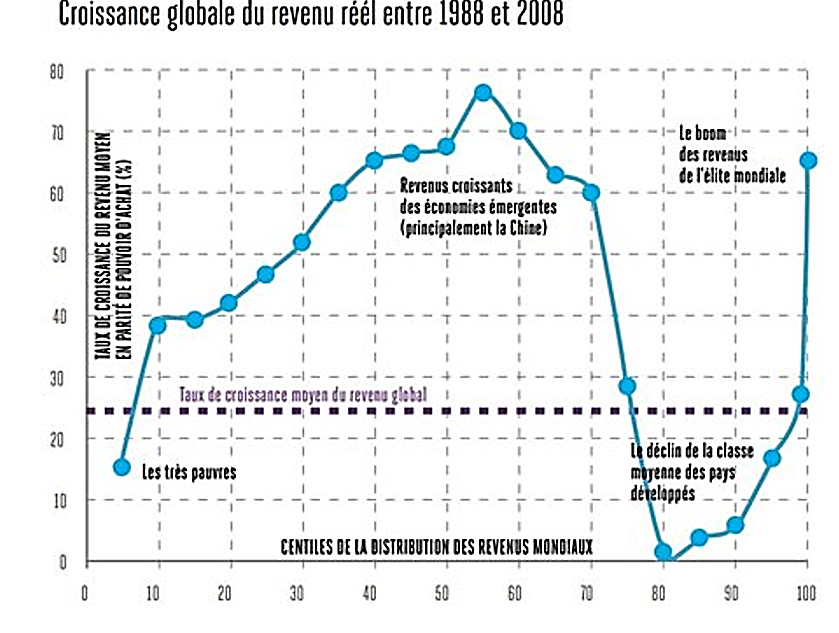

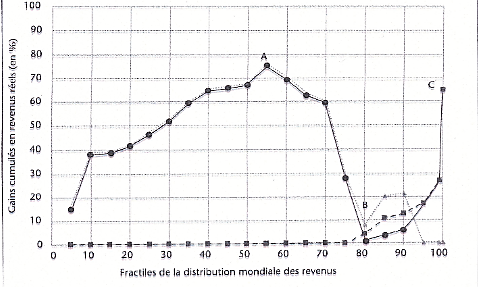

C. LA FIN DE L'ESPOIR DE VIVRE DANS LA SOCIÉTÉ ÉGALITAIRE PERMISE PAR LE PROGRÈS TECHNIQUE

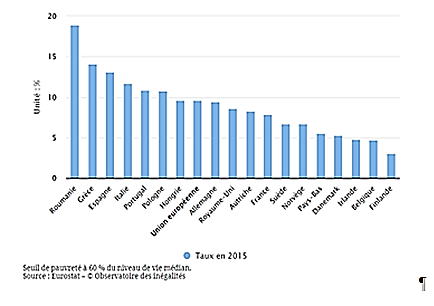

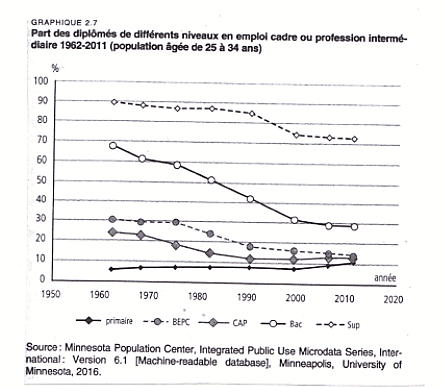

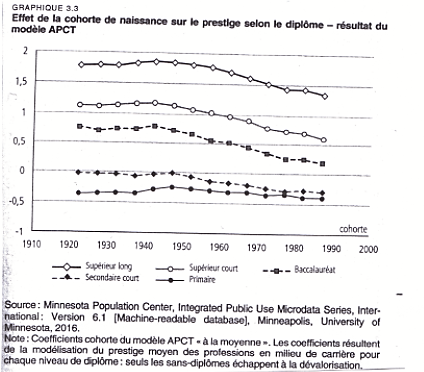

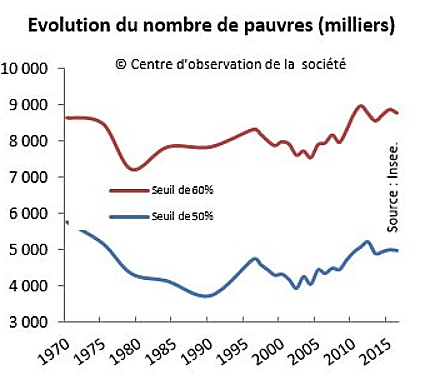

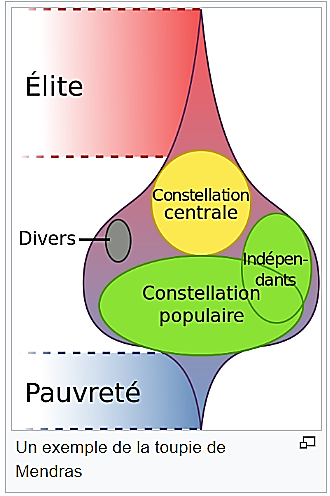

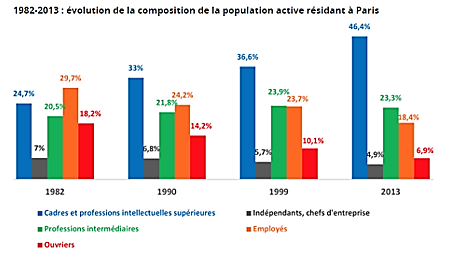

Apaisées par la réduction progressive des inégalités et des conflits de classe qu'elles sécrètent, par la magie du progrès et de la communication, (voir parties III et IV), les Trente glorieuses avaient initié un processus de réduction des inégalités sociales et une dynamique de « moyennisation » par le développement des classes moyennes, par le haut et par le bas.

Au cours de ce dernier demi-siècle libéral, cette société, dont la place centrale est occupée par une classe moyenne appelée à devenir largement majoritaire par les vertus du progrès technique, du plein emploi, de l'école et de la démocratie, a été progressivement remplacée par une autre : une société où les classes populaires ont fait leur deuil de se fondre un jour dans la classe moyenne devenue majoritaire et dont la principale crainte est de sombrer dans la précarité.

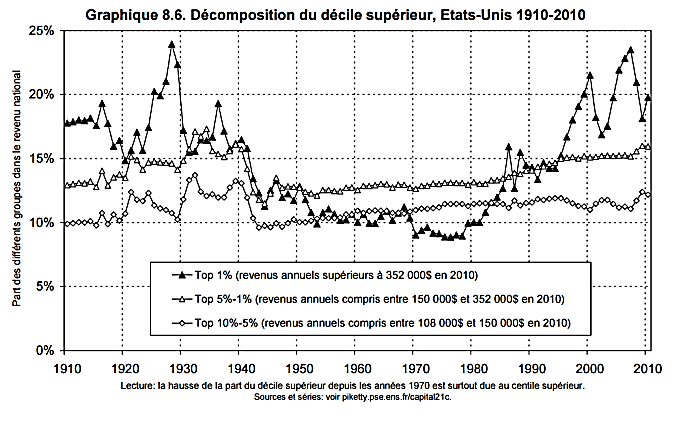

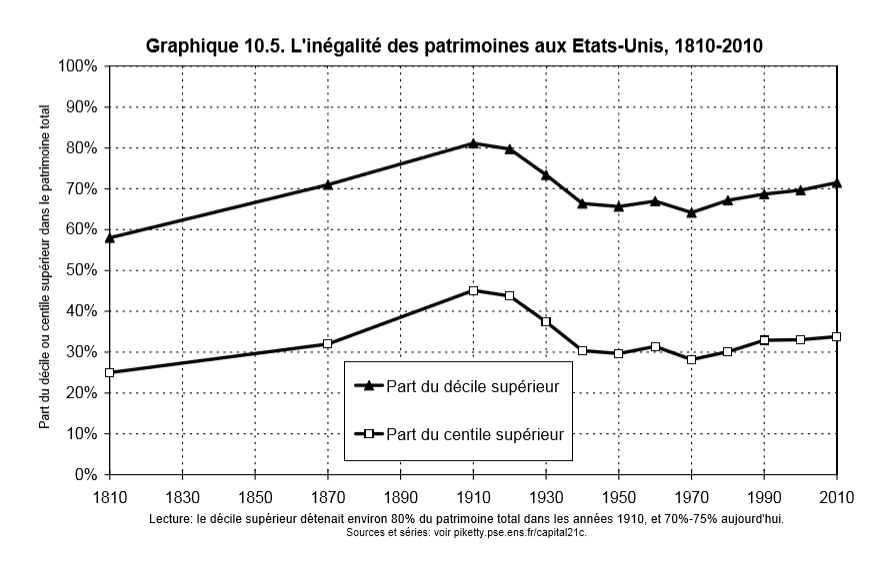

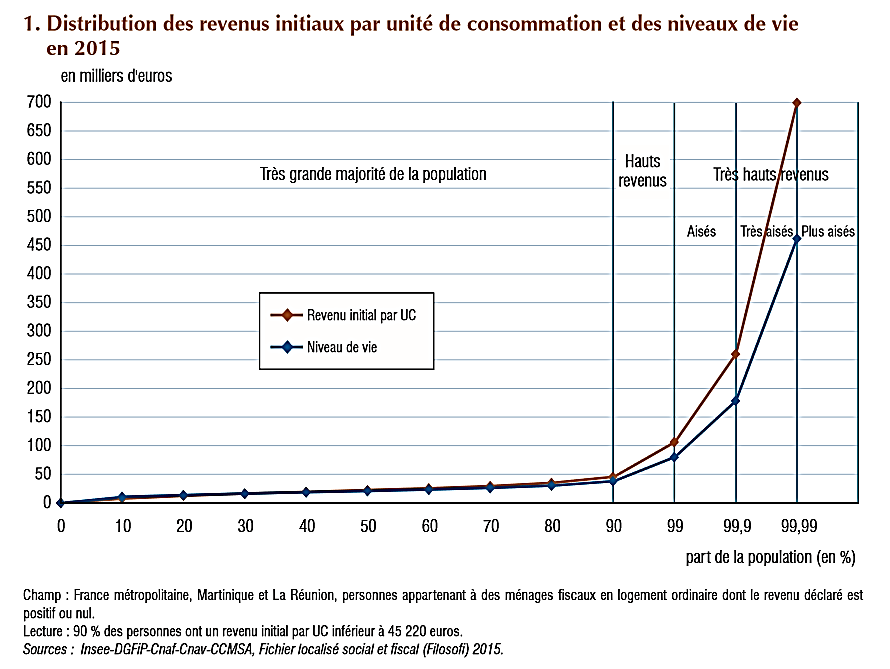

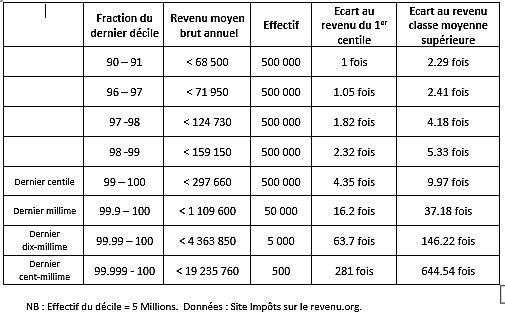

Une société où moins de 10 % de la population peuvent être considérés comme disposant de hauts revenus, de plus de 50 % du patrimoine et de l'essentiel des pouvoirs d'influence.

Au sein de cette couche sociale aisée, la distribution des revenus du patrimoine et du pouvoir d'influence suit une courbe exponentielle dont la pente s'accélère avec les derniers 1 %, puis 0,1 %, et ainsi de suite, des plus hauts revenus et patrimoines.

L'essentiel des gains de la croissance allant à une minorité étroite, captant les revenus du capital, alors que ceux du travail stagnent, celle-ci se transformera en oligarchie.

Comme le dit un rapport de l'OCDE publié le 10 avril 2019 : on s'achemine vers « une polarisation des sociétés occidentales en deux groupes : une classe riche et prospère au sommet et un groupe, beaucoup plus nombreux, de personnes dont le travail consiste à servir la classe riche ».

Un signe ne trompe pas : aux USA, malgré les progrès fantastiques de la recherche médicale, l'espérance de vie diminue.

Les effets de cette déformation de la pyramide sociale issue des Trente glorieuses ne furent pas seulement matériels mais aussi culturels et comportementaux. Ainsi les « élites » développèrent-elles une culture de l'entre soi, certes objet d'imitation mais les coupant du reste de la population de leur pays, voire de leur pays lui-même : choix résidentiel privilégiant les grandes métropoles, choix de filières d'éducation socialement sélectives, émigration vers des pays fiscalement accueillants pour les plus riches.

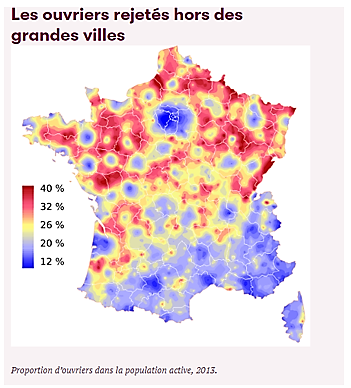

Le corollaire de cette concentration de la richesse et du pouvoir culturel, économique et politique sera la dérive des territoires périphériques et des enclaves urbaines de pauvreté, laissés en déshérence par les insuffisances du service marchand et surtout par le retrait de l'État-providence et interventionniste, opérateur historique des services publics. Les inégalités sociales se sont donc territorialisées, grandement aidées en cela par l'État libéral minimum qui abandonne ainsi - en France en tous cas - sa fonction historique.

Loin de favoriser l'émergence d'un « monde commun », ce qui se transformera en réseaux fortement capitalisés en bourse, loin d'être sociaux, créèrent des solitudes à plusieurs et, indirectement, une sécession sociale lourde de conséquences. Censés, comme leur nom l'indique, créer du lien, ces médias protègent plutôt de la proximité des autres en les tenant à distance.

Croire que le progrès technique peut compenser le délitement d'une société de plus en plus inégalitaire est un leurre. Il l'aggrave.

Mais, en France, les espoirs que les Trente glorieuses avaient fait naître n'ont pas été les seuls à avoir été déçus par un demi-siècle de libéralisation qui devait faire mieux que les trente ans précédents. L'ont été aussi ceux que la révolution néolibérale avait imaginé pour les remplacer : la dépolitisation du gouvernement des nations remplacé par le management pour le marché et par le marché, le dépassement de la démocratie conflictuelle dans une démocratie raisonnable apaisée, le dépassement de la Nation aux horizons étriqués dans une Europe ouverte sur le monde.

D. LA FIN DE L'ESPOIR DANS LA DERNIÈRE UTOPIE RÉALISTE : L'EUROPE UNIE

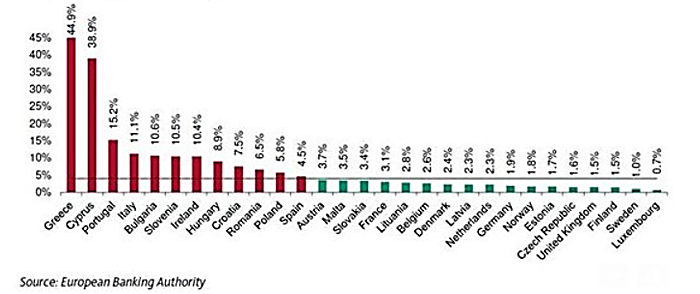

L'incapacité de l'Europe - pourtant sauvée de la faillite en 2008 par les USA et la Fed qui injectèrent, via la BCE, 10 000 Md$ dans le système bancaire européen - à faire face unie au krach financier, son choix de sacrifier des pays comme la Grèce pour sauver des banques irresponsables, son choix de la stagnation économique et du chômage au nom d'une conception de la monnaie commune totalement irréaliste, a fait voler en éclat les illusions. Non seulement, comme l'avait annoncé Jean Monnet, on n'avait pas réussi à unir des hommes mais on n'avait même pas réussi à coaliser des États.

Quelle réalité politique peut bien avoir un système qui ne tient debout que par sa bureaucratie et ses tribunaux ?

« Comment expliquer, s'interroge Adam Tooze , l'étrange métamorphose d'une crise des prêteurs en 2008 en une crise des emprunteurs après 2010 ? Difficile de ne pas soupçonner un tour de passe-passe. Pendant que les contribuables européens sont soumis à rude épreuve, les banques et d'autres bailleurs de fonds sont remboursés grâce à de l'argent injecté dans les pays qui bénéficient d'un sauvetage. On en déduit facilement que la logique cachée de la crise de la zone euro, après 2010, est une redite déguisée des sauvetages bancaires de 2008. Selon un critique mordant, c'est la plus grande arnaque de l'histoire. La zone euro, par ses choix politiques obstinés, a poussé des dizaines de millions d'Européens dans les abysses d'une dépression, rappelant celle des années 1930. C'est l'un des pires cas d'autodestruction économique de notre histoire. Qu'un pays minuscule comme la Grèce, dont l'économie représente 1 % à 1,5 % du PIB de l'UE, soit devenu l'élément clé de cette catastrophe, fait de l'histoire européenne une cruelle caricature.

C'est un spectacle scandaleux. Des millions de personnes ont souffert sans raison valable. Et malgré notre indignation, il faut insister lourdement sur ce point : les mots-clés sont « sans raison valable. » 13 ( * )

L'enthousiasme des débuts qui s'annonçaient prometteurs retomba donc au constat de l'enlisement des politiques communes remplacées par des conflits d'intérêts entre les membres quand ce ne sont pas entre les financiers.

Cette crise économique et institutionnelle montrera à ceux qui conservaient la foi que le « couple franco-allemand » n'existait pas plus que la « solidarité européenne », comme le confirmera une crise migratoire qui n'est pas prête de finir.

Non seulement elle confirmait que l'UE c'était le chacun pour soi - absence d'accord sur les buts, sur les politiques à mener, impossibilité de revoir les accords de Dublin qui font porter le plus gros du fardeau à la Grèce, à l'Italie, et à l'Espagne - mais aussi que se délitait, l'une des rares réussites de la construction européenne : les accords de libre circulation de Schengen.

Deux mots résument la politique migratoire européenne : grands principes et bricolage, l'un des meilleurs exemples étant les accords d'Ankara avec la Turquie 14 ( * ) .

L'Union européenne devenait un champ clos de rivalités que seul l'immobilisme empêchait de se disloquer.

La construction européenne, la constitution de l'Europe en sujet politique avait pourtant été la dernière utopie réaliste devant changer le cours du XXI e siècle, un projet d'une telle importance qu'il justifiait, comme on le vit en 2005 en France, de le poursuivre contre l'avis des Français.

À la lecture du flot d'inepties prononcées par des responsables politiques français durant la campagne pour l'adoption du traité de Maastricht (1992) permettant la création de la monnaie unique (voir annexe 4 des prolégomènes, Le bêtisier de Maastricht), on se demande comment de telles bouffonneries sont possibles.

E. LA FIN DE L'ESPOIR DE VIVRE DANS UNE DÉMOCRATIE APAISÉE

Apaisée par le dépassement du clivage droite/gauche - vestige devenu soluble désormais dans le changement permanent - la démocratie devait être remplacée par un centrisme de bon aloi rassemblant deux Français sur trois selon la formule magique de Valéry Giscard d'Estaing.

Sur les bords de cette majorité du bon sens, désignant des représentants non moins réalistes, les agités des extrêmes étaient censés pouvoir, sans conséquence, continuer à vaticiner dans le désert médiatique.

1. Une démocratie de façade

La suite se chargea de montrer que la réalité était tout autre et que la démocratie libérale occidentale, association contradictoire de démocratie et de libéralisme, était une chimère. Il est impossible, en effet, sauf sur le papier ou en parole, qu'un système politique puisse suivre à la fois la volonté de marchés fonctionnant selon leur logique propre et celle du peuple souverain.

La démocratie libérale n'existe pas : parce qu'elle ne peut pas être démocratique et même réellement libérale.

Un tel libéralisme qui ne peut fonctionner sans tuteurs bureaucratiques - le plus parfait exemple étant l'ordolibéralisme européen - est une forme de « libéralisme bureaucratique » monopolistique.

Deux exemples emblématiques : l'État prédateur américain et l'État collusif français [ voir Partie V].

Selon James K. Galbraith, les États-Unis sont devenus une sorte de « république-entreprise » que réguleraient non pas les marchés, mais des coalitions de puissants lobbies managériaux et financiers soutenus par un État « prédateur », en ce sens que sa fonction est de mettre l'économie et la finance au service d'intérêts privés. Le discours libéral officiel n'est qu'un rideau de fumée destiné à masquer cette forme perverse d'étatisme. La première place n'est plus occupée par les grandes entreprises industrielles qui ont fait la force des USA mais par la finance, les oligarques du numérique, de la communication et des services. C'est cette « élite », pour reprendre le terme de Lasch qui s'est emparée de l'État et qui le gère exclusivement en fonction de ses propres intérêts.

L'État collusif français, qui est le résultat, lui, d'un double mouvement, la concentration du pouvoir à l'Élysée, donc la neutralisation du Parlement, et la libéralisation du pays, à commencer par le démantèlement de l'État interventionniste, né avec la Libération.

Au terme de ces quarante ans de profondes transformations, le pouvoir politique devait donc faire face au défi suivant : comment gouverner avec une légitimité démocratique de plus en plus contestée, après s'être volontairement placé sous la tutelle des marchés, du carcan européen et en ayant supprimé, par souci d'économie et parce que les prestataires de services étaient censés faire mieux, une bonne partie de ses capacités d'expertise et de ses moyens d'action directs ?

La réponse sera, en s'appuyant de moins en moins sur la légitimité des urnes, qui, de scrutin en scrutin, donnent des résultats de plus en plus hasardeux, et de plus en plus sur le monde des affaires et de la finance, désormais incontournable. La haute administration devenue experte en pantouflage et rétro-pantouflage fait le lien entre les hauteurs du pouvoir politique, les intérêts économiques et la sphère, de plus en plus complexe, de la régulation indispensable au fonctionnement des marchés.

Comme le montre son discours devant l'OIT du 11 juin 2019, Emmanuel Macron est parfaitement conscient de cette mutation d'un libéralisme devenu prédateur et qui n'a plus de libéral que le nom :

« Ces dernières décennies ont été marquées par quelque chose qui n'est plus le libéralisme et l'économie sociale de marché, mais qui a été depuis quarante ans l'invention d'un modèle néolibéral et d'un capitalisme d'accumulation qui, en gardant les prémisses du raisonnement et de l'organisation, en a perverti l'intimité et l'organisation dans nos propres sociétés. La rente peut se justifier quand elle est d'innovation, mais peut-elle se justifier dans ces conditions lorsque la financiarisation de nos économies a conduit à ces résultats ? Et en avons-nous tiré toutes les conséquences ? Je ne crois pas. »

La conclusion politique s'impose d'elle-même, pour pouvoir fonctionner la « démocratie libérale » ne peut qu'être une démocratie « Potemkine » 15 ( * ) dont la façade démocratique (l'élection au suffrage universel des représentants du Souverain) cache une machinerie du pouvoir [ voir partie VI] dont la finalité première est d'interdire toute remise en question de la forme néolibérale du mode dominant de production et de partage de la richesse produite, de ses finalités et de ses bénéficiaires. Une démocratie dont les usagers sont privés du premier droit des citoyens - pouvoir modifier le régime sous lequel ils veulent vivre - privés de leur souveraineté donc.

Au cours de ce dernier demi-siècle, l'Empire a donc vu se succéder, démocratiquement, des majorités parlementaires et des exécutifs (Présidents de la République ou du Conseil, Premiers ministres) se combattant devant les électeurs pour mieux assurer l'essentiel : la pérennité de l'organisation néolibérale de la société. Ainsi, les « libéraux centristes », pour reprendre l'expression d'Adam Tooze (op cit), se perpétuèrent-ils au pouvoir, contre vents et marée, appliquant leurs projets, même quand les électeurs se sont clairement exprimés contre, comme on l'a vu en 2005, quand le projet de traité constitutionnel européen, rejeté par référendum, est adopté sous une forme à peine modifiée par la voie parlementaire.

2. Quand la sécession populaire répond à la révolte des « élites »

Paradoxalement on peut dire que cette démocratie en trompe-l'oeil qui a permis d'imposer les règles du jeu néolibérales à la majorité qui en voulait de moins en moins a trop bien réussi. « Bien » réussi puisque, jusqu'à ces dernières années, où des formations et des leaders « atypiques » commencèrent à accéder, en coalition puis seuls, au pouvoir, ce dernier fut exercé sans discontinuité par des néolibéraux.

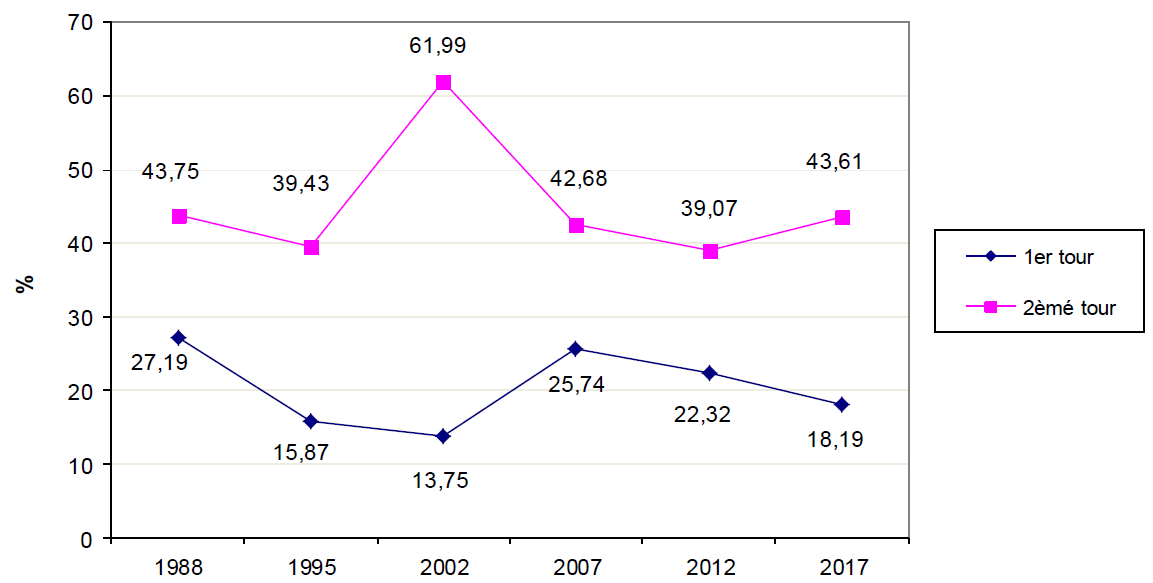

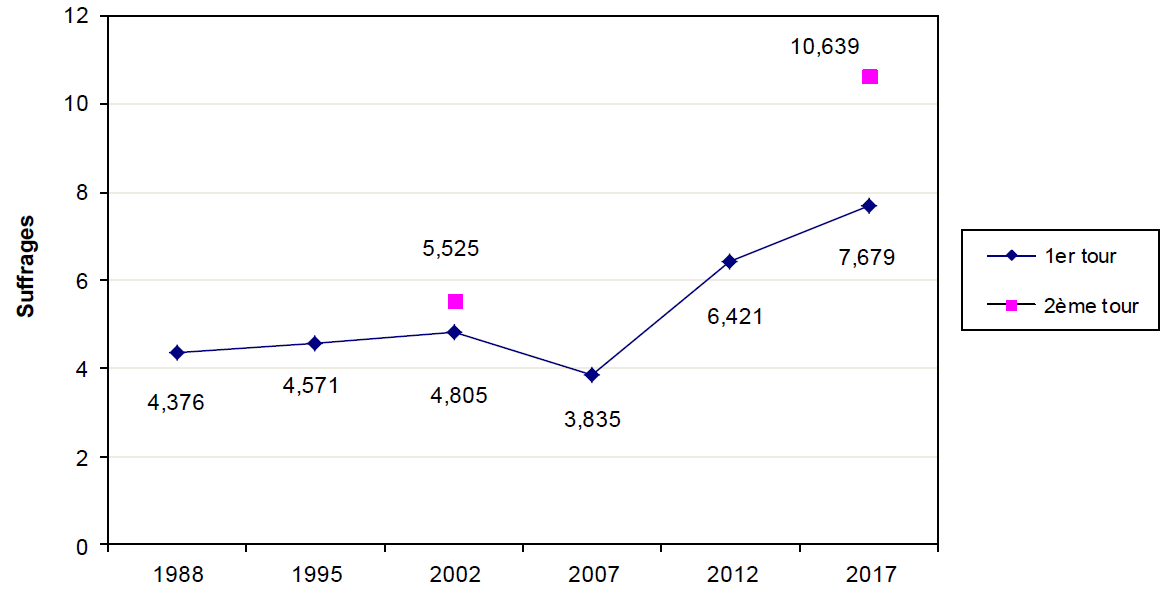

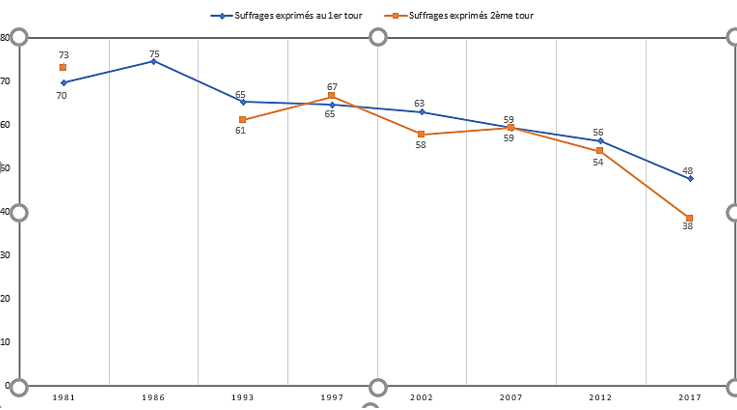

« Trop » bien, puisque l'impossibilité de changements politiques significatifs a finalement donné consistance à un sentiment diffus que danser au bal institutionnel serait perdre son temps et légitimer les organisateurs et l'orchestre. Les électeurs ont donc fui les urnes, transporté le débat dans la rue sous des formes nouvelles, parfois violentes et finalement créé le terreau d'alternatives politiques inédites que les maîtres du pouvoir pensaient neutraliser en les traitant avec mépris de « populisme ».

Ils ne voulaient pas accepter que ledit peuple, las de voir le changement politique se limiter à celui du plan de table, au choix d'un cuisinier plus ou moins habile à faire prendre les vessies pour des lanternes, le menu restant le même, déserta les urnes, ou transforma les élections en émeutes électorales antisystème.

On vote de moins en moins « pour » quelqu'un, un programme, mais « contre », ce qui prit le nom de « dégagisme » et qui explique le caractère de plus en plus aléatoire des résultats électoraux.

Puis, le mécontentement s'exprimera dans la rue par des manifestations, des opérations contre des cibles symboliques pour le pouvoir, voire par des émeutes. Le point d'orgue final sera, après leur montée en puissance, l'accès au pouvoir de partis ou de leaders populistes antisystème.

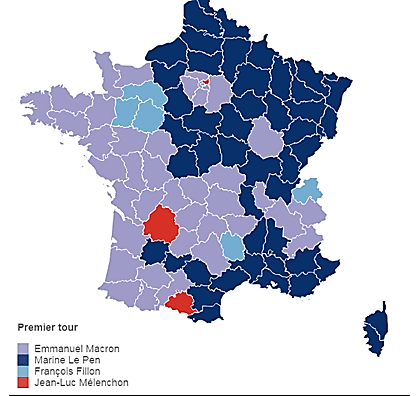

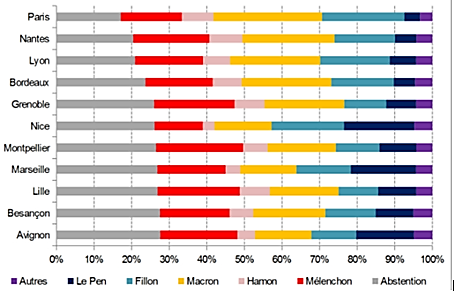

Le spectre du populisme se mit à hanter, non seulement l'Europe, comme le communisme au temps de Marx, mais le monde ! Un populisme aux formes diverses : d'extrême droite ou de droite extrême (les plus fréquents) mais aussi de gauche (France insoumise en France 16 ( * ) , Podemos en Espagne) ou d'extrême gauche, voire non identifié comme le mouvement « Cinq étoiles » italien ou celui des « gilets jaunes » en France.

Le dénominateur commun c'est de contester le système tel qu'il fonctionne et ceux qui l'ont jusque-là fait fonctionner.

À considérer les résultats des dernières élections européennes en France ou dans de nombreux pays, les partis alternant depuis des dizaines d'années au pouvoir ont été pulvérisés, on peut se demander s'ils n'ont pas déjà atteint leur but.

En Europe continentale, pas de trimestres, voire de mois, sans que l'extrême droite marque des points à l'issue d'élections nationales ou locales. Des gains en termes de suffrages et de plus en plus de sièges : Rassemblement national en France (présidentielles et dernières élections européennes où il arrive en tête devant tous les autres partis, y compris celui actuellement au pouvoir), Vox en Espagne, le parti AfD en Allemagne, Vrais Finlandais en Finlande, Aube dorée en Grèce, PDS Slovène. Des gains en termes de pouvoir dans des coalitions avec la droite comme en Autriche, avec le centre (Estonie), avec des formations de gauche antilibérale ou libérale : Matteo Salvini leader de la Ligue coalisée avec Cinq étoiles, puis Cinq étoiles avec le Parti démocrate de centre gauche.

Sans compter les partis de droite extrême déjà au pouvoir en Pologne, Hongrie ou, comme en Slovaquie, y participant au sein d'une coalition hétéroclite.

Mais le plus surprenant est venu de là où on l'attendait le moins, des parrains du néolibéralisme mondialisé : le Royaume-Uni et les USA.

Le Royaume-Uni, à l'origine de la première sécession européenne avec le « Brexit », et dont le parti arrivé en tête aux européennes, l'UKYP de Nigel Farage, est d'extrême droite.

Les USA, avec l'élection de Donald Trump, qui donne des sueurs froides aux libres échangistes de stricte obédience.

Même la Suisse, avec Christoph Blocher, apporte sa contribution de droite extrême et de gauche avec une votation sur la « monnaie pleine » 17 ( * ) (2018) rassemblant 24,3 % de suffrages favorables. Ajoutons le Canada lors des élections provinciales québécoises, avec la victoire de la Coalition avenir Québec (CAQ) et l'élection d'un premier ministre, François Legault, « hors normes ». S'il refuse l'étiquette de « populiste », constatons qu'il a d'abord été élu contre les appareils en place.

Voter contre les partis et les leaders politiques qui se sont partagés, sous des formes diverses, le pouvoir depuis quarante ans est devenu une manie.

3. L'insaisissable populisme

Faute de pouvoir définir, de manière univoque, ce qu'est le populisme (voir partie VI) on est bien obligé de constater que c'est un « mot valise » susceptible de transporter les idéologies et les programmes politiques les plus contradictoires, un concept vide, ce qui explique la mise en échec de tous ceux - et ils sont nombreux - qui se sont risqués à lui donner un contenu invariant.

Ce n'est pas un concept mais une arme politique, offensive ou défensive, utilisée contre un système politique qui refuse de changer alors qu'il ne donne plus satisfaction et qui ne bénéficie pas de la confiance populaire. C'est la réaction à un système politique incapable d'évoluer substantiellement par le jeu institutionnel normal. L'analyse que fait Karl Polanyi des mouvements fascistes et socialistes de l'entre-deux-guerres, toutes choses inégales par ailleurs, est tout à fait transposable à celle des populismes d'aujourd'hui : « Le fascisme, comme le socialisme, étaient enracinés dans une société de marché qui refusait de fonctionner. »

L'appel au peuple est donc d'abord et essentiellement une arme dans le combat pour le pouvoir, nullement un programme de gouvernement ayant une chance d'être appliqué tel quel, même si les programmes sont aussi des armes politiques utiles. Désigner l'ennemi dispense les populistes d'indiquer précisément comment ils entendent répondre réellement aux attentes populaires. Ceci explique l'évolution des programmes et du discours populiste en fonction des circonstances, des affects changeants des cibles populaires visées ou, pour les partis au pouvoir, des alliances.

4. Mondialisation et populisme

L'une des explications les plus courantes de l'origine de la fièvre populiste actuelle est l'incapacité des institutions à protéger les perdants (quand ce ne sont pas les xénophobes ou les incapables) d'une mondialisation imposée par le progrès et le sens de l'Histoire. Ce serait le produit de l'impréparation à des changements inéluctables mais trop rapides.

Que la mondialisation, notamment par ses effets sur le tissu industriel, l'emploi, et dans la montée des inégalités (voir parties III et IV) ait stimulé le malaise social, aucun doute là-dessus. Mais, à ceci près, qu'elle n'est nullement le produit de la fatalité. Cette mondialisation est d'abord un système financier dominé par des oligopoles interconnectés à un tel degré que la faillite de l'un entraînerait l'effondrement des autres, mondialisé mais avec l'Amérique du Nord et l'Europe pour épicentre, la City de Londres et Wall Street comme capitales interconnectées, le dollar et l'eurodollar - dépôts en dollars déposés dans des banques hors de la juridiction étasunienne - pour monnaie et donc la Fed pour principale source de monnaie centrale.

C'est, complémentairement, un système économique monopolistique dominé par de grandes entreprises multinationales, plus destructrices que créatrices d'emplois, dépendant pour leur financement de l'oligopole financier.

Pas grand-chose à voir donc avec un « club Med » pour petits épargnants, PME et PMI, pour peu qu'ils fassent l'effort de la qualité et de l'innovation, ou avec la « mondialisation heureuse », dont Alain Minc réservait les fruits juteux aux « bons élèves de la modernité ».

Pas de fatalité donc mais le produit d'une volonté politique.

Conclusion : ce qu'une volonté politique a fait, seule une autre volonté politique peut le changer.

ANNEXES DES PROLÉGOMÈNES

Annexe 1 : Le naufrage du premier Titanic libéral

Le « côté jardin » du siècle libéral qui commence vers 1830, c'est l'instauration d'une « paix de cent ans » pour reprendre l'expression de Polanyi, période marquée par un fort développement de l'industrialisation et des échanges. Une « paix de cent ans » puisque de 1815 à 1914, les grandes puissances européennes - Angleterre, France, Prusse, Autriche, Italie, Russie - ne se seront fait la guerre que dix-huit mois au total.

Lors des deux siècles précédents, chaque pays avait été en guerre contre un autre en moyenne soixante à soixante-dix ans par siècle !

Une paix évidemment favorable à la circulation de capitaux et à la recherche des investissements les plus rentables ainsi qu'aux échanges de marchandises. Belle illustration du « doux commerce » cher à Montesquieu !

Quatre institutions 18 ( * ) assuraient l'équilibre de cette première mondialisation : l'équilibre des puissances qui, comme on l'a vu, ne se firent qu'exceptionnellement et uniquement localement, la guerre (guerre de Crimée, aventures coloniales) ; l'étalon or international qui garantissait la convertibilité des monnaies ; le marché autorégulateur ; l'État libéral qui se gardait de perturber le libre fonctionnement des marchés, sauf exception.

Quatre institutions, plus une : la haute finance, dans le rôle de facilitateur des échanges et de gardien de la paix générale favorable à l'enrichissement 19 ( * ) .

Côté « cour et arrière-cour », le nouvel ordre mondial fut nettement moins riant, très contrasté et de plus en plus contesté.

J.M. Keynes résume la situation en une formule : « Les deux vices marquants du monde économique où nous vivons sont le premier que le plein emploi n'y est pas assuré, le second que la répartition de la fortune et du revenu y est arbitraire et manque d'équité » 20 ( * ) .

Le titre d'un des recueils de ses articles et interventions - La pauvreté dans l'abondance 21 ( * ) - est tout aussi parlant : le paradoxe et le scandale, c'est un système créant richesse et pauvreté en même temps.

Le siècle qui commence en 1830 sera effectivement ponctué de crises financières et économiques, de poussées inflationnistes et de stagnations avec leur cortège de chômage et de misère endémique ou paroxystique lorsque ces crises durent comme en 1919-1924 en Allemagne ou dans les années 1929-1930 et suivantes aux USA.

Après trente ans de croissance régulière, les crises se multiplient à partir de 1873, qui marque le début d'une période de stagnation jusqu'en 1896-97. Seuls y échapperont les USA qui voient leur population doubler entre 1870 et 1910, devenant alors la première puissance économique mondiale.

Durant cette période dite de « Grande dépression », la croissance annuelle du PIB/habitant se limitera à 0,1 %, ce qui, au final, et sur une longue période, relativisera fortement la croissance qu'on aurait pu attendre de la modernisation économique. Ce sont pourtant les fluctuations de court terme, entretenant un sentiment de précarité, qui caractérisent la période : deux années de croissance du PIB sont en moyenne suivies d'une année de régression, soit trente années entre 1830 et 1911. Toute ressemblance avec la situation actuelle n'est pas vraiment fortuite.

Mais, c'est à partir du début du XX e siècle que les choses se gâtent vraiment. Outre la Première Guerre mondiale et ses conséquences calamiteuses, ce début de siècle connaîtra, en effet, une forte instabilité financière : 1907, panique bancaire aux USA ; 1911, crise bancaire en Europe ; 1920-21, récession aux USA ; 1919-1924 crise financière, économique, sociale et politique en Allemagne ; 1929-1930 et suivantes, Grande crise. Face aux contradictions et à l'impuissance du libéralisme et de la social-démocratie qui pourtant se renforcent électoralement, apparaîtront des alternatives nouvelles : communisme soviétique, fascisme sous des formes diverses en Europe et paroxystique avec l'hitlérisme, interventionnisme d'État revendiqué et généralisé avec le New Deal de F. D. Roosevelt.

Le fascisme sous toutes ses formes ayant été éliminé au prix du sang 22 ( * ) , puissance étasunienne et keynésianisme aidant, c'est finalement la formule rooseveltienne du libéralisme politique interventionniste économiquement qui s'imposera dans l'Empire américain et le communisme bureaucratique, plus ou moins totalitaire selon les pays et les époques, dans l'Empire russe, dans sa galaxie et en Chine.

Annexe 2 : L'État-providence et les « Trente glorieuses »

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la puissance étasunienne et le keynésianisme aidant, c'est donc finalement la formule rooseveltienne du libéralisme politique interventionniste économiquement qui s'imposera en Occident, face à ce qui devenait le « bloc communiste » qui s'avérera finalement moins monolithique et moins solide que d'apparence.

L'installation progressive des « États-providence », associés aux accords de Bretton Woods conclus avant même la fin de la guerre (juillet 1944) firent que l'Occident capitaliste ne connut pas de crises financières jusqu'à la dénonciation unilatérale par les USA en 1971 - qui n'y trouvaient plus leur compte - des accords de régulation du système monétaire international. Qu'il s'agisse des « États-providence » redistributeurs de la richesse produite, contrôleurs des mouvements financiers ou du système de Bretton Woods, les leviers de l'action politique étaient les mêmes : la règlementation et la régulation en lieu et place de la totale liberté de circulation des capitaux.

Cette organisation nouvelle se voulait une réponse pérenne à la paupérisation de masse, à la montée des inégalités, aux problèmes sociaux, politiques puis internationaux majeurs qu'avait fait naître la première libéralisation et mondialisation financière et économique. Accessoirement c'était le moyen - qui s'avérera efficace - de miner l'attractivité du communisme, qui, avec la guerre avait étendu son influence en Europe, en Chine puis dans les anciennes colonies.

John K. Galbraith pourra écrire en 1975 : « Les historiens célèbreront sans doute la vingtaine d'années qui va de 1948 à 1967 comme l'ère la plus faste de l'histoire des économies industrielles et aussi de la science économique. Ces deux décennies ne connurent ni panique, ni crise, ni dépressions, à peine des récessions mineures...

Que la croissance fût saine, personne assurément n'en doutait. Peu de chômage durant ces années, du moins par rapport aux années trente...

Et par rapport aux années qui suivirent, l'inflation fut négligeable...

Cette description vaut tout particulièrement pour les États-Unis, mais dans les autres pays industriels les choses allaient à peine moins bien. Les destructions de la guerre furent vite effacées... » 23 ( * )

Quant à l'historien britannique, Eric Hobsbawm 24 ( * ) , en 1994 et donc plus de dix ans avant le krach, il résume ainsi cette courte période : « À une ère de catastrophes, de 1914 aux suites de la Seconde Guerre mondiale, succédèrent quelque vingt-cinq ou trente années de croissance économique et de transformation sociale extraordinaires, qui ont probablement changé la société humaine plus profondément qu'aucune autre période d'une brièveté comparable. Avec le recul, on peut y déceler une sorte d'Âge d'or, et c'est bien ainsi qu'on l'a perçu presque au moment où il touchait à sa fin, au début des années 1970. La dernière partie du siècle a été une nouvelle ère de décomposition, d'incertitude et de crise... »

Mais cette « Grande Transformation », pour reprendre, encore une fois, l'expression de Polanyi, ne se résumait pas à des dispositions relevant de la technique financière ou du pragmatisme politique. Elle résultait de la prise de conscience que l'ordre libéral du XIX e siècle n'était pas mort seulement du krach financier de 1929-1930 mais de ses conséquences politiques, que ce soit aux USA avec l'arrivée au pouvoir de F.D. Roosevelt, que ce soit en Europe sur le mode apocalyptique avec l'arrivée des fascismes au pouvoir dans de nombreux pays, les délires racistes hitlériens et finalement la guerre mondiale. Conséquences politiques d'un système non viable de régulation économique et sociale par le marché libre. C'était donc cette idéologie et son mode de régulation de l'économie et de la société même qu'il s'agissait de remplacer.

Il est significatif que la réforme du système monétaire international à Bretton Woods en juillet 1944 ait été suivie, quelques mois plus tard, de la reconnaissance unanime par la conférence de Philadelphie de la nature non marchande du travail (10 mai 1944). Significatif également qu'à la domination du marché sur l'économie et le partage de la richesse succède un pilotage financier de l'économie par un improbable mélange de monétarisme et de keynésianisme, l'interventionnisme économique de l'État (New deal aux USA, programme du Conseil national de la Résistance (CNR) et planification incitative en France, etc.) ou d'organisations internationales (Banque mondiale, CECA). Significatif aussi sur le plan social, le développement de politiques réductrices des inégalités et la mise en place « d'amortisseurs sociaux » ( Welfare state de Beveridge en Grande-Bretagne, New Deal (Roosevelt puis Johnson, sécurité sociale française, etc.)

C'était le temps de l'Empire américain triomphant, tellement assuré de sa puissance que les accords de Bretton Woods ne prévoyaient pas seulement un système de taux de changes fixes liant les monnaies à un dollar convertible en or mais aussi un mécanisme mondial de recyclage des excédents commerciaux et monétaires, au départ surtout étasuniens, réinjectés dans les économies déficitaires sous forme d'investissements directs, d'aides ou d'assistance. Le plan Marshall en fut l'une des formes.

Il ne s'agissait évidemment pas de philanthropie, même si l'idée de faire le bien caresse toujours l'âme américaine. Comme le rappelle Yanis Varoufakis dans son « Minotaure planétaire » 25 ( * ) , il s'agissait d'intérêts bien compris, le but final étant d'asseoir le camp des démocraties capitalistes, face au camp communiste, en aidant l'Europe, notamment l'Allemagne ainsi que le Japon, à se relever : « Pour maintenir la prospérité et la croissance américaine écrit Varoufakis , Washington offrit à dessein un morceau du « gâteau » global à ses protégés : tandis que les États-Unis perdirent près de 20 % de leur part du revenu mondial durant la période du Plan mondial, l'Allemagne vit la sienne augmenter de 18 % et le Japon connut une croissance phénoménale de 156,7 % » . La part de la France augmenta de 4,9 % alors que celle de la Grande-Bretagne diminua de 35,4 %.

Annexe 3 : L'utopie libérale selon Karl Polanyi26 ( * )

Selon l'analyse de Karl Polanyi, le libéralisme du XIX e et du début du XX e siècle - comme sa version néolibérale qui commencera sa reconquête dès la dénonciation des Accords de Bretton Woods et la mise en flottement du dollar - ne renvoie pas seulement à une transformation du mode de production capitaliste manufacturier ancien, puis du capitalisme managérial de l'Après-guerre, il représente une véritable mutation culturelle en ce sens qu'il institue les lois du marché devenu autonome, en régulateur de l'activité humaine dans toutes ses dimensions, en lieu et place de toutes autres règles sociales ou politiques. La concurrence « non faussée » entre des entités individuelles indépendantes, mues par leur seul intérêt, la loi de l'offre et de la demande, ne sont plus seulement le mode de régulation souhaitable pour la sphère économique mais pour la société toute entière, en lieu et place du politique, du religieux, de la tradition, etc.

« Pour la première fois, on se représentait une sorte particulière de phénomènes sociaux, les phénomènes économiques, comme séparés de la société et constituant à eux seuls un système distinct auquel tout le reste du social devait être soumis. » 27 ( * )

Peu de chose à voir donc avec le libéralisme classique pour qui le « laisser faire, laisser passer » 28 ( * ) , la loi de l'offre et de la demande, valaient seulement pour l'économie (production et commerce) , l'État conservant toujours le droit d'intervenir en cas de nécessité.

Pour Karl Polanyi, la totale nouveauté de l'utopie libérale moderne tient donc à une double innovation :

1- Des marchés économiques de plus en plus importants, interconnectés, constituant ainsi un « grand marché » autonome par rapport à la société.

2- Des règles de fonctionnement du reste de l'activité humaine alignées sur celles censées assurer l'efficacité de la sphère économique.

Le libéralisme moderne n'est donc pas qu'une manière de penser l'organisation économique. C'est d'abord et fondamentalement une utopie politique de réorganisation de la société dans tous ses secteurs et toutes ses dimensions, un projet idéologique.

Le propre des idéologies étant d'être imperméable aux faits, lesquels ne sauraient invalider le dogme, quand pour le commun des mortels la réalité dément la thèse des bienfaits de la concurrence quel que soit le secteur considéré, c'est simplement qu'elle n'y est pas encore assez parfaite, qu'elle est entravée. Quand une politique budgétaire restrictive, une politique fiscale favorable aux détenteurs de capitaux, ne donnent aucun des résultats attendus, c'est qu'elles n'ont pas encore eu le temps de produire tous leurs effets ou qu'elles ne sont pas allées assez loin 29 ( * ) .

Dans un tel système, la succession des crises financières et économiques n'est que la manifestation exacerbée de la « destruction créatrice » 30 ( * ) , principe vital du capitalisme qui ne survit qu'en se renouvelant continuellement.

Quant aux effets sociaux négatifs des crises, ce sont seulement des collatéraux temporaires, le prix à payer pour assurer le dynamisme d'une création de richesse profitant à tout le monde.

Si, comme dit Karl R. Popper « Une théorie qui n'est réfutable par aucun événement qui se puisse concevoir est dépourvue de caractère scientifique » 31 ( * ) , alors la théorisation libérale, à l'évidence, n'est pas une science.

C'est à l'Angleterre, nation dominante du XIX e siècle que reviendra l'initiative de commencer la construction du « grand marché » mondial interconnecté, fonctionnant de manière autonome, autrement dit le premier Titanic libéral.

C'est là qu'en sera construit le prototype par une série d'étapes décisives : création d'un « marché du travail » (Loi sur les pauvres en Angleterre 1834) 32 ( * ) , d'un marché de la monnaie ( Bank Act de 1844 fixant les règles de l'étalon or), d'un marché de la terre devenue outil de production comme les autres (Lois rendant la propriété de la terre transférable, abrogation de la loi sur le blé de 1846). Le marché des richesses naturelles et de l'environnement au sens large 33 ( * ) s'ajoutera à ces marqueurs d'une mutation de portée générale. Le processus de marchandisation généralisé avec la création de « marchandises fictives », fictives en ce sens qu'elles n'ont pas été produites pour être vendues, une fois lancé n'aura plus de limite. Son champ d'action est potentiellement infini, la prochaine marchandise attendant son marché étant le vivant 34 ( * ) .

Il faudra une Première Guerre mondiale, la Révolution d'octobre en Russie, l'émergence du fascisme un peu partout en Europe, du nazisme et surtout la Grande crise de 1929-1930, suivie d'une Seconde Guerre mondiale pour que la viabilité de l'utopie libérale soit sérieusement mise en doute au sein des sphères dirigeantes et par les esprits « éclairés », encore pas par tous, loin de là. À peine l'armistice signé, les irréductibles reprendront leur bâton de prêcheur pour la construction d'un Titanic néolibéral étasunien, encore plus puissant et insubmersible que son ancêtre.

Annexe 4 : Le bêtisier de Maastricht

En 1997, cinq ans après le référendum sur le traité de Maastricht, Jean-Pierre Chevènement publiait Le Bêtisier de Maastricht (Éditions Arléa). La campagne électorale qui mobilisa tout ce que la France comptait « d'esprits éclairés », la victoire s'annonçant incertaine, sera l'occasion d'un déferlement de déclarations péremptoires très révélatrices de la considération que nos élites portent au « commun » et accessoirement de sa lucidité.

Quelques extraits des citations mises en exergue dans ce Bêtisier :

« [Les partisans du "non"] sont des apprentis sorciers. [...] Moi je leur ferai un seul conseil : Messieurs, ou vous changez d'attitude, ou vous abandonnez la politique. Il n'y a pas de place pour un tel discours, de tels comportements, dans une vraie démocratie qui respecte l'intelligence et le bon sens des citoyens. » Jacques Delors (Quimper, 29 août 1992)

« Ce qui n'était pas prévu, c'est que les peuples puissent refuser ce que proposent les gouvernements. » Michel Rocard ( International Herald Tribune , 28 juillet 1992)

« Le traité de Maastricht fait la quasi-unanimité de l'ensemble de la classe politique. Les hommes politiques que nous avons élus sont tout de même mieux avertis que le commun des mortels. » Élisabeth Badinter ( Vu de Gauche , septembre 1992)

« Maastricht apporte aux dernières années de ce siècle une touche d'humanisme et de Lumière qui contraste singulièrement avec les épreuves cruelles du passé. » Michel Sapin, alors ministre socialiste des finances (Le Monde, 6 mai 1992)

« Interrogez les peuples de Bosnie, de l'ex-Yougoslavie, de Pologne et des autres pays. Ils nous disent : "chers amis français, entendez-nous. Apportez-nous votre soutien et votre oui. Ce sera un oui à la française, à l'amitié, à la paix, à l'union. Votre oui à l'union fera tache d'huile dans nos pays où nous souffrons tant ”. Les gens qui sont aujourd'hui sous les bombes seraient désespérés si les Français tournaient le dos à l'unité européenne. » Jack Lang (France Inter, 18 septembre 1992)

« Oui, pour aller de l'avant dans les conquêtes sociales, il n'est d'autre avenir que la Constitution de l'Europe. » Julien Dray

« Mon raisonnement est profondément socialdémocrate. À vrai dire, je n'ai pas encore compris pourquoi les libéraux veulent de cette Europe-là ». Michel Rocard (Assemblée nationale, 6 mai 1992)

« Le traité de Maastricht agit comme une assurance-vie contre le retour à l'expérience socialiste pure et dure. » Alain Madelin (Libération, 3 août 1992)

« Si le “non” l'emporte, on ne reparlera plus de l'Europe mais des batailles qui se sont déroulées au cours des siècles passés. » Simone Veil (14 septembre 1992)

« Un “non” au référendum serait pour la France et l'Europe la plus grande catastrophe depuis les désastres engendrés par l'arrivée de Hitler au pouvoir. » Jacques Lesourne (Le Monde, 19 septembre 1992)

« Je suis persuadé que les jeunes nazillons qui se sont rendus odieux à Rostock votent “non” à Maastricht. » Michel Rocard (Le Figaro, 17 septembre 1992

« En votant “non”, nous donnerions un magnifique cadeau, sinon à Hitler, à Bismarck. » Alain-Gérard Slama (Le Figaro, 18 septembre 1992)

« Moi aussi, j'ai peur de l'Allemagne. [...] Il ne faut pas prendre l'Allemagne pour un gros chien dressé parce qu'elle a été irréprochablement démocratique depuis quarante-cinq ans. » Françoise Giroud (Le Nouvel Observateur, 3 septembre 1992)

« M. De Villiers, donc s'installa à l'Élysée. [...] Le “non” français à Maastricht fut interprété, de fait, comme un encouragement aux nationalismes. Il relança la guerre dans les Balkans. [...] Si bien que, sans aller, comme certains, jusqu'à imputer à ce maudit “non” le soulèvement transylvain, la nouvelle guerre de Trente ans, entre Grèce et Macédoine, les affrontements entre Ossètes du Nord et du Sud, puis entre Russes et Biélorusses, bref, sans aller jusqu'à lui attribuer toutes les guerres tribales, ou paratribales, qui enflammèrent l'Europe de l'Est, on ne peut pas ne pas songer que c'est lui, et lui seul, qui offrit à Berlin l'occasion de son nouveau “Reich”. » BHL (Le Figaro, 18 septembre 1992)

« Maastricht constitue les trois clefs de l'avenir : la monnaie unique, ce sera moins de chômeurs et plus de prospérité ; la politique étrangère commune, ce sera moins d'impuissance et plus de sécurité ; et la citoyenneté, ce sera moins de bureaucratie et plus de démocratie » Michel Rocard (Ouest-France, 27 août 1992)

« Si le Traité était en application, finalement la Communauté européenne connaîtrait une croissance économique plus forte, donc un emploi amélioré. » Valéry Giscard d'Estaing (RTL, 30 juillet 1992)

« Le traité d'union européenne se traduira par plus de croissance, plus d'emplois, plus de solidarité. » Michel Sapin

« Si vous voulez que la Bourse se reprenne, votez “oui” à Maastricht ! » Michel Sapin, ministre socialiste des finances, (Le Figaro, 20 août 1992)

« L'Europe, ce sera plus d'emplois, plus de protection sociale et moins d'exclusion. » Martine Aubry (Béthune, 12 septembre 1992)

« Avec Maastricht, on rira beaucoup plus. » Bernard Kouchner (Tours, 8 septembre 1992)

« Si vous voulez que la Bourse se reprenne, votez “oui” à Maastricht ! » Michel Sapin, ( université d'été du PS à Avignon , 31 août 1992)

« Pour pouvoir dîner à la table de l'Europe [monétaire], encore faut-il savoir se tenir à cette table et ne pas manger avec ses doigts. [...] Si la monnaie unique a un mérite, et un seul, c'est d'obliger les pays à se conduire correctement. » Jean-Marc Sylvestre (France Inter, 18 septembre 1992)

« La France est une locomotive. Elle n'a pas le droit d'être dans le wagon de queue. [...] Le train de l'espoir ne passe pas deux fois. » Jack Lang (RTL, 23 août 1992)

PARTIE I - LA FABRICATION D'UN NOUVEAU KRACH FINANCIER

« Ce régime absurde et insensé de l'économie libérée qui est la négation même de l'économie libérale »

Jacques Rueff

L'un des objets initiaux de cette étude qui fait suite à « Une crise en quête de fin. Quand l'Histoire bégaie » ( Rapport de la Délégation à la prospective n° 393, 2016-2017 ), présenté en février 2017, était d'évaluer si les réformes du système financier qui se sont succédé depuis 2008, et maintenant « presque achevées » 35 ( * ) , avaient porté leurs fruits.

Autrement dit, si la perspective d'une réédition d'un krach financier de magnitude équivalente à celui de 2007-2008 restait d'actualité au terme de dix ans de réforme.

On se doute que toute réponse catégorique, dans un sens ou un autre ne serait pas sérieuse, d'autant moins que l'actualité peut prendre son temps et que tout krach financier ne se transforme pas forcément en crise générale comme celles de 1929-1930 et 2007-2008.

De plus, tout autant que l'aspect financier de telles crises, compte leur contexte, l'ensemble du système géopolitique, économique, social, politique dont elles sont le produit et qu'en retour elles modifieront profondément

Et puis, l'air du temps compte pour beaucoup dans ce type de pronostic.

En 2007, à part quelques originaux tels Minsky et une poignée d'économistes, ou de quelques spéculateurs avisés, personne n'a vu venir la crise.

Le 26 septembre 2008, le ministre du budget français d'alors, Éric Woerth, pouvait encore dire « La crise est venue d'une manière extrêmement violente mais la reprise peut être extrêmement forte. ».

Pour lui, comme pour tous les libéraux, une crise est seulement le prix à payer pour la régénération du capitalisme, celui d'une nouvelle jeunesse.

Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse, la détection de bulles spéculatives et l'annonce d'un krach prochain sont devenus un genre journalistique.

Au point où nous en sommes, la seule démarche raisonnable c'est d'évaluer comment a évolué l'instabilité du système financier, tout en gardant à l'esprit que, pour reprendre l'expression d'Henri Sterdyniak 36 ( * ) , ce qui caractérise la situation depuis quelques années c'est d'être « une instabilité stable qui n'a aucune rationalité. Elle est insoutenable et, paradoxalement, le système tient bon. » .

En gardant aussi à l'esprit qu'en retour, les effets collatéraux - économiques, sociaux et politiques - d'un krach comme ceux de 1929 et 2008 peuvent, en cas de crise, entraîner des modifications en profondeur du système financier.

Mais, pour commencer, quelques considérations sur la monnaie, sa création et ses fonctions ne sont pas inutiles.

I. LA MONNAIE, SA CRÉATION ET SES FONCTIONS

« Dans son essence, la création monétaire ex nihilo actuelle par le système bancaire est identique, [...], à la création de monnaie par des faux-monnayeurs, si justement condamnée par la loi. Concrètement elle aboutit aux mêmes résultats. La seule différence est que ceux qui en profitent sont différents ».

Maurice Allais 37 ( * )

A. DEUX CONCEPTIONS DE LA MONNAIE

On peut distinguer deux grandes conceptions de la monnaie.

La plus ancienne renvoie à l'époque où dominait l'économie agricole et où le rôle de la monnaie se limitait largement à celui de facilitateur des échanges entre des produits dont la valeur - hors situation de pénurie - dépendait essentiellement du temps de travail nécessaire pour les obtenir.

En ce temps-là, quand on retranche une quantité de blé à la production pour l'affecter à la récolte suivante on retranche une part non consommée (l'épargne) qui sera affectée à l'investissement.

Cette conception conforme au sens commun, toujours bien vivante, fait partie du crédo des adorateurs de la rigueur pour qui, pour pouvoir dépenser (demain) il faut se priver (aujourd'hui).

On la retrouve dans le célèbre Théorème d'Helmut Schmidt, passé en proverbe : « Les profits d'aujourd'hui (sous-entendu non consommés) sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain ».

La seconde, qui renvoie à l'économie monétaire de production actuelle, voit le financement de l'investissement par le crédit comme une solution normale.

La création monétaire se justifie par l'anticipation de création de richesses et de profit.

En quelque sorte, la société crée ses propres moyens pour assurer son expansion.

Plus on crée de la monnaie par le crédit plus on dispose de moyens et plus on anticipe ainsi un avenir en expansion.

La monnaie est le moyen de l'expansion. Si les anticipations se révèlent justes, une fois la monnaie créée (les crédits accordés) et après remboursement des emprunts, qui sont autant de destruction de monnaie, il doit rester un solde positif.

Ce solde positif peut être réinvesti en tout ou partie mais pas obligatoirement, les taux d'intérêt devenant une des clefs de l'arbitrage 38 ( * ) .

On aura compris qu'un fonctionnement sans à-coup du système suppose des anticipations suffisamment réalistes des besoins en monnaie.

Ce qui pose la question du pouvoir de création monétaire, de ses motivations et de son contrôle.

B. LA PRIVATISATION DU POUVOIR DE CRÉATION DE LA MONNAIE

« Ce processus est sans doute le tour de passepasse le plus étonnant jamais inventé... »

Sir Josiah Stamp 39 ( * )

Qu'est-ce qu'un prêt bancaire, sinon le pouvoir de créer de la monnaie ex nihilo, par un simple jeu d'écriture ? L'ouverture d'une ligne de crédit de X€ sur le compte de dépôt de monsieur Y, inscrite au passif de la Banque, somme dont il pourra disposer à sa guise et en contrepartie une reconnaissance de dette de monsieur Y, avec les obligations qui s'y rattachent, inscrite à l'actif de l'établissement.

Aussi facile que cela.

Or, aussi étonnant que cela puisse être, ce pouvoir de création monétaire par un simple jeu d'écritures, devenu aujourd'hui essentiel au fonctionnement de l'économie, a été entièrement et partout privatisé lors de la Grande Transformation néolibérale du dernier demi-siècle.

Un pouvoir tout à fait extraordinaire désormais accordé au système bancaire (privé) de fabriquer de l'argent à partir de rien, sans même avoir dans ses coffres une certaine quantité d'or comme au temps de l'étalon du même nom.

Certes, ce pouvoir de production monétaire quasi illimité avant la crise a été encadré après...

Un peu.

Ainsi, pour créer 100 unités de monnaie, la banque doit avoir :

- des réserves auprès de la banque centrale (2 % des dépôts en zone euro) ;

- de quoi effectuer ses règlements en monnaie banque centrale auprès des autres banques (circuit inter bancaire) ;

- de quoi régler à la banque centrale les billets retirés par ses clients ;

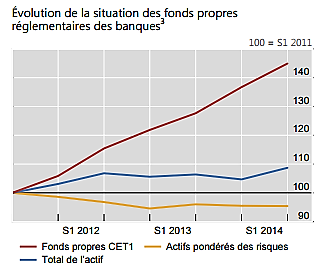

- des fonds propres : 8 % des actifs pondérés par les risques, portés à 10,5% avec Bâle III ainsi que diverses réserves mobilisables en cas de crise pour les établissements systémiques.

Quel que soit l'habillage technique et les artifices utilisés pour dissimuler la modestie de la réforme (voir plus bas), celle-ci fait l'objet d'un tir de barrage et d'un lobbying intense de banquiers trouvant anormal que la puissance publique puisse limiter leur privilège inouï de battre monnaie en lieu et place du pouvoir politique légitime.

C. MONNAIE ET QUASI-MONNAIE

À côté de la monnaie fiduciaire (billets et pièces) et scripturale (simple trace sur les livres de comptes des banques de dépôts ou de la banque centrale), se sont développées des transactions de produits financiers qui, par-delà leur complexité, renvoient tous à des titres de créances donnant une espérance de revenu (créance sur un emprunteur hypothécaire, obligation du Trésor Public ou d'une entreprise...), et qui vont fonctionner comme une quasi-monnaie.

Monnaie, parce que ces titres ont une valeur (une cote), et peuvent circuler, être échangés, servir de caution, etc.

Une propriété qui suppose qu'ils ont une certaine liquidité, autrement dit la capacité de trouver preneur, ce qui suppose à son tour qu'ils aient un prix.

D'où l'obligation pour le système bancaire et boursier de maintenir un volume d'échanges suffisants pour qu'une valeur puisse être attribuée aux titres.

On aura compris que cette forme de création monétaire, qui va augmenter considérablement la masse monétaire en circulation, n'est pas sans conséquence sur la stabilité du système financier.

Car si les titres sont une quasi-monnaie, c'est que leur valeur est suspendue à la confiance qu'a le public dans la capacité du débiteur à rembourser ce qu'il s'est engagé à rembourser.

Quand cette confiance n'est plus là, tout s'arrête et les créanciers sont ruinés... Sauf ceux qui ont vendu leurs titres à temps.

C'est ce qu'on appelle une crise.

D. EN GUISE D'ÉPILOGUE

La monnaie (en l'espèce le crédit) est indispensable au fonctionnement d'une économie moderne.

Le problème, comme on le verra ( partie II ), c'est que le financement de l'économie n'est plus l'activité principale des banques, ce qui explique pour une bonne partie la stagnation économique européenne depuis 2008.

Comme on le verra aussi, la monnaie circule davantage au sein de la sphère financière que de celui de l'économie réelle.

La production, sans contrôle vraiment contraignant, de dettes et de crédits, déconnectée de l'économie réelle, ces activités spéculatives de ventes et achats de titres productrices de plus-values, d'intérêts, de revenus des conseils et autres opérations d'intermédiation, qui représentent désormais l'essentiel de l'activité bancaire, ont transformé le système financier en bombe à retardement.

Le plus extravagant dans la situation présente c'est que ce danger n'est pas la contrepartie d'un service rendu à la collectivité et que, soit une renationalisation des banques de dépôts, soit une réduction drastique de leur bilan ou un composé des deux, non seulement s'imposent pour des raisons de sécurité mais aussi à qui entend vraiment relancer la machine économique et l'emploi.

II. LA MÉCANIQUE DES CRISES FINANCIÈRES

Comme le corps humain ne peut vivre si la circulation du sang s'arrête, la nouvelle économie moderne ne peut fonctionner si le circuit financier des créances se bloque au niveau bancaire.

Autrement dit, si les banques ne peuvent plus faire face aux demandes de remboursement de leur passif (dépôts et dettes) , soit parce qu'elles manquent de fonds propres, soit parce qu'elles ne peuvent mobiliser (vendre) leurs actifs à temps ou à un prix suffisant, la défiance s'installe sur leur fiabilité et le circuit interbancaire reliant l'ensemble du système se bloque.

Pour l'éviter, il suffit de croire à l'impossibilité d'une telle situation. D'où l'importance de la transparence des opérations bancaires et des acteurs financiers avec lesquels elles sont en relations d'affaires.

Une crise 39 ( * ) commence par une crise de liquidité : l'impossibilité temporaire de transformer une partie suffisante des actifs en monnaie banque centrale pour faire face aux demandes de remboursement des engagements inscrits au passif. La fourniture de cette liquidité par la banque centrale en contrepartie de ces créances permet généralement de restaurer la confiance et de remettre en marche la « pompe à phynance » pour parler comme le père Ubu.

Quand cette impossibilité temporaire de faire face à ses engagements devient permanente, du fait de l'insuffisance de fonds propres, de la faible liquidité des actifs ou parce qu'ils sont invendables, la crise de liquidité devient crise de solvabilité .

Si la ou les banques ne sont pas recapitalisées (rachat par une autre banque ou nationalisation), elles font faillite (résolution), lésant les déposants et les autres créanciers.

C'est ce qui s'est passé en 2008, le krach débutant par une crise de liquidité pour s'achever en crise de solvabilité.