- L'ESSENTIEL

- I. DU TRADITIONALISME À UN MODERNISME

À TOUS CRINS : UN PAYS EN PLEINE TRANSFORMATION

- II. UNE POLITIQUE ÉTRANGÈRE PLUS

AFFIRMÉE, ET UNE DIVERSIFICATION DES PARTENARIATS DONT LA FRANCE DOIT

PRENDRE SA PART

- A. APRÈS UNE PHASE D'AVENTURISME, UNE

POLITIQUE RÉGIONALE FONDÉE SUR LA RECHERCHE DE

STABILITÉ

- B. POUR LA FRANCE, UNE RELATION À

APPROFONDIR, DES OPPORTUNITÉS À EXPLOITER

- A. APRÈS UNE PHASE D'AVENTURISME, UNE

POLITIQUE RÉGIONALE FONDÉE SUR LA RECHERCHE DE

STABILITÉ

- III. FOCUS SUR AL-ULA, POINT FORT DE LA

COOPÉRATION FRANCO-SAOUDIENNE

- I. DU TRADITIONALISME À UN MODERNISME

À TOUS CRINS : UN PAYS EN PLEINE TRANSFORMATION

- EXAMEN EN COMMISSION

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

- ANNEXE : L'ARABIE SAOUDITE À

L'AVÈNEMENT DE MOHAMMAD BEN SALMANE

- I. L'ARABIE SAOUDITE, UN ACTEUR RÉGIONAL

HISTORIQUEMENT STABLE ET MODÉRÉ...

- A. L'ASSOCIATION ÉTROITE DU ROYAUME

À SA DYNASTIE RÉGNANTE, FACTEUR DE STABILITÉ VOIRE DE

STAGNATION

- B. UNE PUISSANCE D'ÉQUILIBRE, SOLIDEMENT

ARRIMÉE À SON ALLIÉ AMÉRICAIN

- A. L'ASSOCIATION ÉTROITE DU ROYAUME

À SA DYNASTIE RÉGNANTE, FACTEUR DE STABILITÉ VOIRE DE

STAGNATION

- II. AUQUEL LE PRINCE HÉRITIER A

DONNÉ DE NOUVELLES AMBITIONS

- I. L'ARABIE SAOUDITE, UN ACTEUR RÉGIONAL

HISTORIQUEMENT STABLE ET MODÉRÉ...

N° 102

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 octobre 2024

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur « L'Arabie saoudite : l'avenir à marche forcée ? »,

Par Mmes Vivette LOPEZ, Gisèle JOURDA

et

Évelyne PERROT,

Sénateur et Sénatrices

(1) Cette commission est composée de : M. Cédric Perrin, président ; MM. Pascal Allizard, Olivier Cadic, Mmes Hélène Conway-Mouret, Catherine Dumas, Michelle Gréaume, MM. Joël Guerriau, Jean-Baptiste Lemoyne, Akli Mellouli, Philippe Paul, Rachid Temal, vice-présidents ; M. François Bonneau, Mme Vivette Lopez, MM. Hugues Saury, Jean-Marc Vayssouze-Faure, secrétaires ; MM. Étienne Blanc, Gilbert Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Christian Cambon, Mme Marie-Arlette Carlotti, MM. Alain Cazabonne, Olivier Cigolotti, Édouard Courtial, Jérôme Darras, Mme Nicole Duranton, M. Philippe Folliot, Mme Annick Girardin, M. Guillaume Gontard, Mme Sylvie Goy-Chavent, MM. Jean-Pierre Grand, André Guiol, Ludovic Haye, Loïc Hervé, Alain Houpert, Patrice Joly, Mmes Gisèle Jourda, Mireille Jouve, MM. Alain Joyandet, Roger Karoutchi, Ronan Le Gleut, Claude Malhuret, Didier Marie, Thierry Meignen, Jean-Jacques Panunzi, Mme Évelyne Perrot, MM. Stéphane Ravier, Jean-Luc Ruelle, Bruno Sido, Mickaël Vallet, Robert Wienie Xowie.

L'ESSENTIEL

En 2015, l'Arabie saoudite pouvait à bon droit faire figure de pays le plus rétrograde du monde. On y décapitait les criminels, les femmes n'avaient pas le droit de conduire, la société semblait étouffer dans un écheveau de prescriptions et d'interdits religieux absurdes, inspirés par une lecture fondamentaliste de l'islam, sous la férule de dirigeants toujours plus âgés. Moins de dix ans plus tard, sous l'impulsion de son jeune prince héritier Mohammed ben Salmane, le pays se projette dans l'avenir avec confiance, engagé dans un vaste plan de transformation de son économie, de sa société, et même de son histoire.

Ces transformations ont une influence profonde sur la manière dont ce pays pense sa place dans la région et dans le monde. Il convient donc d'en tirer les conséquences pour la relation franco-saoudienne, ainsi que sur le devenir d'un Moyen-Orient dont l'Arabie saoudite est plus que jamais le pivot.

Une délégation de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat s'est donc rendue dans ce pays du 2 au 7 juin 2024 afin de mieux comprendre ces changements. Elle a notamment visité la ville d'al-Ula, foyer de la coopération franco-saoudienne en même temps que témoin des transformations du pays, et rencontré de nombreux dirigeants politiques, chercheurs, directeurs d'agences d'État. Ces échanges l'ont convaincue de l'importance de ce qui se joue en Arabie saoudite, pour le pays, pour la région et pour la relation bilatérale.

I. DU TRADITIONALISME À UN MODERNISME À TOUS CRINS : UN PAYS EN PLEINE TRANSFORMATION

Depuis 2015, l'Arabie saoudite est dirigée par le roi Salmane, fils du fondateur du royaume Abdelaziz ibn Saoud. Mais elle est gouvernée, de fait, par son fils Mohammed ben Salmane, un prince jeune - il a moins de quarante ans - qui dans tous les domaines a engagé le pays dans un programme de transformations profondes.

Ces transformations sont résumées dans le programme Vision 2030, dévoilé en 2016 par MBS. Ce programme, inspiré par les grands cabinets de conseil anglo-saxons, fixe une série d'objectifs extrêmement ambitieux pour le pays à l'horizon 2030, dans le domaine économique, mais aussi dans le domaine social, la santé, l'environnement, etc. Il s'inscrit dans une vision extrêmement cohérente, dont la mise en oeuvre est facilitée par la très forte centralisation du pouvoir.

Ainsi, pour faciliter l'émergence d'une économie diversifiée, productive et non dépendante du pétrole, une série de réformes sociétales ont été entreprises : levée des freins pesant sur l'activité des femmes - « on ne peut pas se développer avec la moitié de la population dans la cuisine », a ainsi déclaré le ministre d'État Adel al-Jubeir à la délégation - et des règles strictes de séparation des sexes, suppression de la police religieuse, assouplissement des règles d'entrée sur le territoire, suppression des interdits pesant sur l'art, et particulièrement la musique, etc.

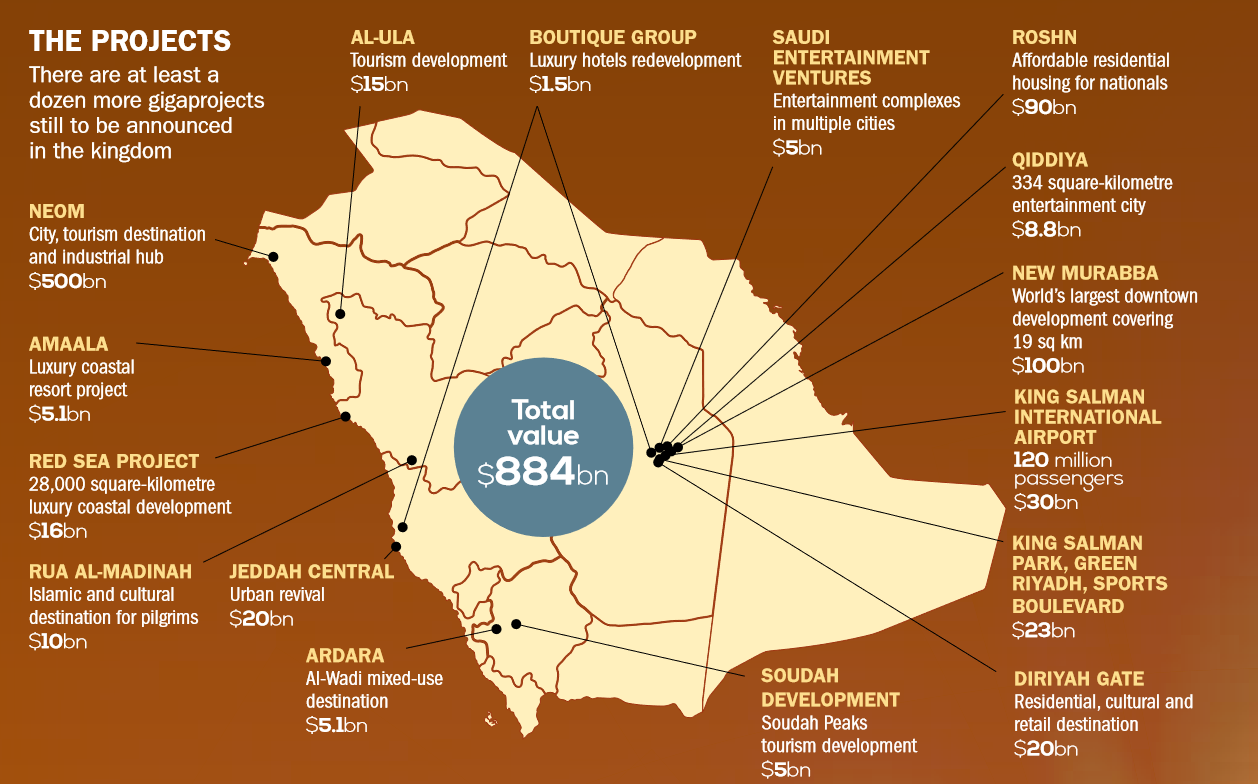

Les gigaprojets

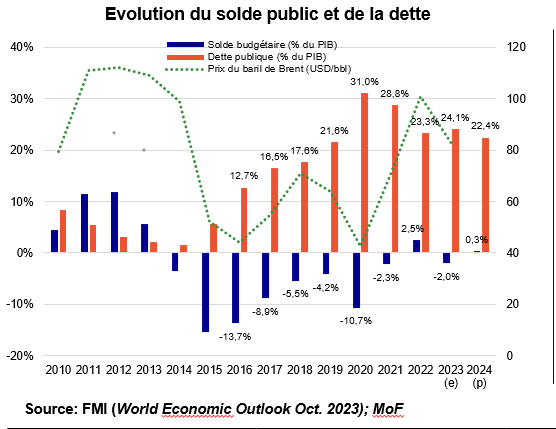

Vision 2030 repose également sur un ensemble de projets dont le budget se compte en dizaines de milliards de dollars. Bien au-delà de l'effet d'entraînement escompté sur l'économie, ces projets relèvent d'une volonté de remodeler entièrement le territoire, dans une vision quasi-démiurgique, pour projeter l'Arabie à l'avant-garde du progrès. Le fait que le projet emblématique, The Line (une ville de 170 kilomètres de long), n'est que l'un des projets de Neom, elle-même une des zones ciblées par le développement, donne une idée du gigantisme de l'entreprise.

Les autorités saoudiennes ont cependant laissé entendre récemment que la voilure pourrait être réduite ; en cause, la baisse des revenus du pétrole, qui crée un déficit, ainsi que la menace d'une surchauffe de l'économie.

Source : Middle East Business Intelligence (MEED), via DGTrésor

De fait, la responsabilité du wahhabisme est lourde dans la stagnation qu'a connue le pays depuis 1979, et ses conséquences dépassent largement le champ religieux : l'Arabie saoudite, écrit Louis Blin, historien, diplomate et très bon connaisseur du royaume, est « le seul pays où la religion d'État a légitimé un comportement antiéconomique en accordant la priorité aux activités religieuses sur le travail et en érigeant de multiples interdictions qui ont entravé le développement ». En somme, MBS veut « remettre l'Arabie saoudite au travail ». La chape de plomb qui pesait sur la jeunesse, en particulier, a été levée, afin de « libérer les énergies » et de créer une économie prospère.

« On ne peut pas se développer avec la moitié de la population à la cuisine »

En revanche, la libéralisation sociale n'est en aucun cas une ouverture politique. Dans ce domaine, on peut même parler de fermeture : il s'agit d'une modernisation par le haut, tant les leviers du pouvoir, autrefois exercé dans une relative collégialité au sein de la famille royale, ont été monopolisés et verrouillés par le prince et un cercle étroit de proches. La brutale reprise en main marquée par la détention de centaines de princes à l'hôtel Riz-Carlton en 2017 et l'assassinat de Jamal Khashoggi au consulat du royaume à Istanbul en 2018 ne s'est pas démentie, et aucune réforme institutionnelle n'a été entreprise dans un pays où les seules élections sont municipales.

Le dernier aspect, et pas le moins original, de la transformation imprimée au pays par MBS est le quasi-remplacement du référent religieux, jusqu'alors dominant, par le référent national. L'Arabie saoudite s'est historiquement appuyée sur le leadership religieux lié à la présence des deux lieux saints les plus importants de l'Islam, La Mecque et Médine, sur son territoire, et sur la richesse pétrolière pour peser dans le monde arabe. Sans aucunement renier ce référent, MBS promeut désormais une version plus tolérante de l'islam, éloignée du credo wahhabite, et surtout il met en avant un sentiment national parfois exacerbé, nourri par une mise en valeur du passé préislamique - en somme, « l'Arabie saoudite d'abord ». Ce dernier point a des conséquences importantes, en politique étrangère particulièrement.

II. UNE POLITIQUE ÉTRANGÈRE PLUS AFFIRMÉE, ET UNE DIVERSIFICATION DES PARTENARIATS DONT LA FRANCE DOIT PRENDRE SA PART

A. APRÈS UNE PHASE D'AVENTURISME, UNE POLITIQUE RÉGIONALE FONDÉE SUR LA RECHERCHE DE STABILITÉ

1. Une politique étrangère d'abord plus agressive, avant un retour à une politique d'apaisement régional

L'Arabie saoudite est un acteur historiquement prudent et réticent à l'usage de la force, qui s'est appuyé sur sa considérable richesse pétrolière et sur l'alliance américaine pour assurer sa sécurité face à ses adversaires.

C'est pourquoi l'opération militaire lancée par MBS au Yémen en 2015, en collaboration avec les Émirats arabes unis, afin de mettre fin à la menace constituée par la milice houthie soutenue par l'Iran, a constitué une rupture fondamentale. Elle a été suivie par la séquestration à Riyad, en novembre 2017, du premier ministre libanais Saad Hariri, jugé pas assez ferme vis-à-vis du Hezbollah. La même année, l'Arabie saoudite entraînait Bahreïn et les Émirats arabes unis dans un blocus du Qatar, puni pour son soutien aux Frères musulmans. Ces débuts pour le moins chaotiques auguraient une phase d'aventurisme ; mais les trois initiatives ont été des échecs retentissants - l'offensive yéménite ayant, en outre, été particulièrement meurtrière.

Le tournant s'est amorcé en 2018-2019, peut-être en réaction à l'opprobre international - très temporaire - dont a souffert MBS après l'assassinat de Jamal Khashoggi. Ainsi, bien qu'elle considère toujours l'Iran comme son principal adversaire stratégique, la signature du Plan d'action global (en anglais JCPoA) le 14 juillet 2015, mais surtout l'attaque, le 24 septembre 2019, des terminaux pétroliers d'Abqaiq et de Khurais par les houthis, probablement avec l'aide de l'Iran, ont convaincu l'Arabie saoudite de changer d'approche. En effet, l'absence de réponse de l'administration Trump à cette attaque a définitivement convaincu les Saoudiens qu'ils ne pouvaient plus s'en remettre à la garantie de sécurité des États-Unis. Pragmatiquement, ils en ont tiré les conséquences en engageant des discussions directes avec l'Iran, qui aboutissent au rétablissement des relations diplomatiques en mai 2023.

L'épisode qatari a été refermé en 2021 par une réconciliation formelle, sans que les demandes saoudiennes n'aient été satisfaites. Enfin, MBS a reconnu la réalité du rapport de forces au Liban, où le Hezbollah était incontournable - même si l'offensive israélienne a sans doute modifié la donne.

L'Arabie saoudite est donc revenue à une politique d'équilibre et de recherche de la stabilité régionale et de protection du territoire national - avec toutefois des nuances importantes par rapport à la période précédente.

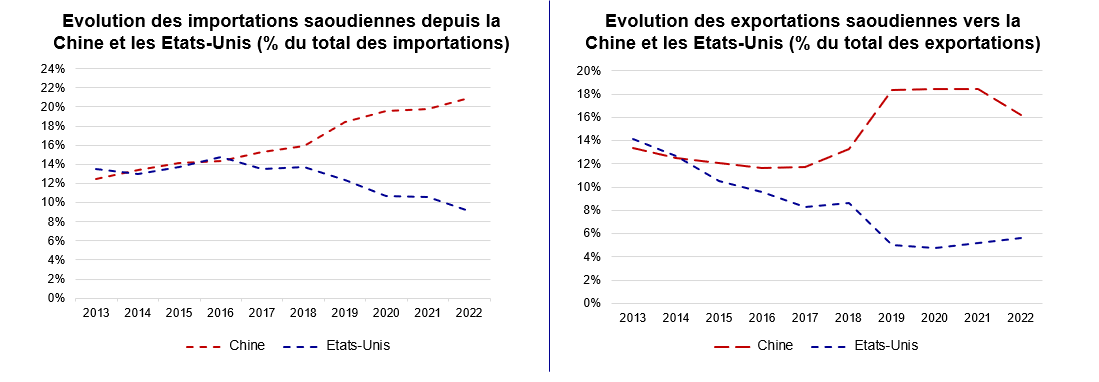

2. Une diversification des partenariats

La prise de distance avec les États-Unis, commencée avec le JCPoA, aggravée par l'attaque de septembre 2019, s'est accentuée sous la présidence de Joe Biden, aggravée par la réaction de l'administration américaine à l'affaire Khashoggi. Mais elle s'inscrit aussi dans un mouvement de fond qui voit l'Arabie saoudite prendre une indépendance plus marquée vis-à-vis de son ancien protecteur et approfondir les relations avec la Chine et la Russie. Avec la première, les relations commerciales se sont intensifiées, tandis que le royaume n'a aucunement rompu son partenariat avec la seconde, notamment au sein de l'Opep+.

Source : General Authority for Statistics, service économique de l'ambassade de France à Riyad

Sur la guerre en Ukraine, l'Arabie saoudite a beau jeu de se contenter d'appeler à la diplomatie, quand les craintes sur l'approvisionnement énergétique l'ont rendue à nouveau indispensable au partenaire américain.

La diversification des partenariats engagée sous MBS a ainsi renforcé la centralité saoudienne au Moyen-Orient et au-delà, en en faisant un acteur incontournable de tous les dossiers. Cette centralité s'est également affirmée dans la multiplication des sommets et négociations organisés sur le territoire saoudien.

3. La normalisation est-elle possible avec Israël ?

Le dossier israélo-palestinien est l'illustration la plus nette du rôle pivot qu'assume, plus que jamais, le royaume saoudien. Très vite après les accords dits d'Abraham, par lesquels les Émirats arabes unis et Bahreïn, suivis par le Soudan (qui n'a pas encore ratifié) et le Maroc, normalisaient leurs relations avec Israël, la question s'est posée de la participation saoudienne. Au vu du poids de ce pays dans le monde arabe, une telle décision aurait des conséquences symboliques, diplomatiques et économiques considérables. MBS est réputé moins sensible à la question palestinienne que ses prédécesseurs, en particulier son père Salmane, le souverain actuel.

Cette normalisation interviendrait, d'après les informations qui ont pu en filtrer, dans le cadre d'un grand bargain avec les États-Unis, par lequel ceux-ci apporteraient une garantie de sécurité écrite au royaume, et lui donneraient sans doute un accès privilégié à la technologie nécessaire pour le développement du nucléaire civil. Il s'agirait d'un véritable remodelage politique mais aussi économique du Moyen-Orient, l'ambition commune prêtée à MBS et à Netanyahou, ainsi qu'à certains membres de l'administration américaine, étant de créer une vaste zone de libre-échange qui s'insèrerait dans les circuits commerciaux mondiaux ; c'est aussi une condition de réussite des projets grandioses menés par MBS à Neom, qui borde le golfe d'Aqaba, débouché maritime d'Israël. Dans ce schéma, l'Arabie saoudite choisirait clairement le camp des États-Unis, de qui elle obtiendrait d'être reconnue comme un partenaire de tout premier plan.

Des discussions avancées semblaient en cours à la veille du 7 octobre et de la campagne israélienne à Gaza, qui a tout remis en cause. La diplomatie saoudienne a rappelé à plusieurs reprises, depuis cette date, que la normalisation ne saurait intervenir sans la perspective d'une reconnaissance par Israël d'un État palestinien, qui fait donc figure de ligne rouge.

B. POUR LA FRANCE, UNE RELATION À APPROFONDIR, DES OPPORTUNITÉS À EXPLOITER

1. La France, un partenaire de second rang mais apprécié

La France n'a pas avec l'Arabie saoudite les liens historiques et surtout qu'elle a pu entretenir avec le Liban, voire la Syrie, l'Irak ou l'Égypte : la péninsule arabique a d'abord été, au XIXe et au XXe siècle, une zone d'influence britannique puis américaine. Louis Blin rappelle cependant que la France de Bonaparte avait, un temps, envisagé d'établir des relations avec le chérif de La Mecque contre les Anglais et ouvert dès 1839, un consulat à Djeddah - ce qui lui fait observer que « l'Arabie était mieux connue en France au XIXe siècle que de nos jours »1(*)...

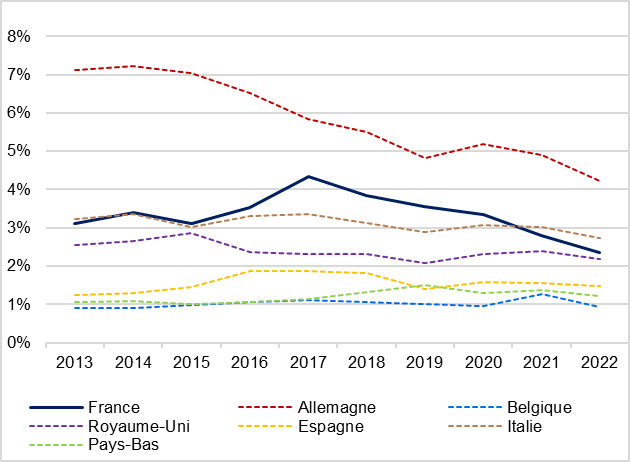

Pour ces raisons historiques, la France arrive bien après les États-Unis ou l'Allemagne dans le classement des partenaires économiques du royaume.

|

Importations de l'Arabie saoudite en provenance de la France et ses voisins européens (% du total des importations) Source : General Authority for Statistics, transmis par le service économique de l'ambassade de France à Riyad |

La France est cependant l'un des premiers investisseurs étrangers dans le pays, avec 1,2 milliard de dollars d'IDE en flux en 2022 et 6,1 milliards en stock - soit, respectivement, la deuxième et la quatrième place mondiale, signe de l'intérêt fort des entreprises françaises. Mais la relation commerciale reste très dépendante des cours du pétrole, et les exportations sont très largement tirées par l'aéronautique (41% en valeur en 2022) - Saudia a annoncé au mois de mai la commande de 105 avions Airbus.

Pour autant, la France a de nombreux atouts à faire valoir en Arabie saoudite. Les rencontres de la délégation à Riyad et alUla, que ce soit auprès des ministères (culture, affaires étrangères) ou des différentes autorités d'État (General Authority for Military Industries, fondation Misk) ont montré que le savoir-faire de la France était apprécié, et que les bonnes relations politiques avaient vocation à trouver un débouché sur le plan économique.

Tout cela dénote un potentiel inexploité dans la relation franco-saoudienne.

La pierre d'achoppement des droits humains

Les violations des droits humains dont l'Arabie saoudite s'est rendue coupable ont suscité, à juste titre, de vives réactions internationales et d'innombrables rapports d'ONG et d'organisations internationales. Mais les protestations officielles n'ont pas produit l'effet escompté, donnant au contraire l'impression que les dirigeants occidentaux se donnaient bonne conscience à peu de frais - une perception de plus en plus répandue au Moyen-Orient et dans les pays du Sud.

C'est particulièrement vrai pour l'affaire Khashoggi : le meurtre sordide de l'opposant au consulat d'Istanbul a donné lieu à une vague de réactions indignées de la part des dirigeants occidentaux, États-Unis en tête. Pendant quelques mois, MBS, dont la responsabilité dans le meurtre avait été établie par un rapport de la CIA rendu public, a fait l'objet d'une forme d'ostracisme dans les sommets internationaux, le candidat Biden ayant déclaré en 2020 qu'il ferait du royaume un « paria ». Mais l'invasion russe de l'Ukraine a entraîné un retour rapide au réalisme : le pétrole saoudien étant indispensable à un maintien des prix de l'énergie sous contrôle, le pays a retrouvé sa place dans le concert des nations. Cette volte-face, matérialisée par le fist bump entre Biden et le prince héritier en juillet 2022, a eu un effet désastreux sur la crédibilité du discours occidental. La manoeuvre était de toutes façons condamnée dès le départ, les pays occidentaux n'ayant pas ou plus les moyens de « punir » un pays en lui infligeant un isolement international complet.

Paradoxalement, si l'affaire Khashoggi a eu un retentissement international, et si l'Arabie saoudite reste l'objet d'opprobre dans des domaines où elle a beaucoup progressé, comme les droits des femmes ou la tolérance religieuse, d'autres pratiques extrêmement problématiques inscrites dans la durée ne suscitent pas de réactions au-delà du milieu des ONG. C'est notamment le cas de l'usage d'armes automatiques contre les migrants éthiopiens à la frontière yéménite, documenté par Human Rights Watch, ou du système de la kafala, qui malgré des améliorations récentes continue à faciliter l'exploitation des travailleurs migrants. Sur ces questions, la voix des chancelleries devrait se faire entendre, et des leviers devraient être recherchés pour faire évoluer les autorités.

2. Une relation de défense à approfondir

La France est engagée dans une coopération de longue date avec l'Arabie saoudite en matière de défense. Le royaume est le cinquième client de notre industrie d'armement, avec un total de commandes s'élevant à 9,5 milliards d'euros sur la période 2013-2022. Historiquement, la relation a commencé avec la fourniture de frégates pour la flotte de la mer Rouge dans les années 1980, associée à un contrat de MCO toujours en cours. La France a également vendu 132 exemplaires du canon Caesar à l'Arabie saoudite.

Le principal défi, pour l'industrie de défense française, consiste à faire face à une double concurrence : celle des acteurs traditionnels comme les États-Unis, dont provenaient 43 % des importations d'armes en valeur en 2022, et celle de nouveaux acteurs comme la Corée du Sud (37 % des importations en 2022) ou l'Espagne, qui a notamment remporté plusieurs commandes de navires de combat pour la marine saoudienne.

Cette concurrence ravivée est cohérente avec la politique saoudienne de diversification des partenariats. L'acheteur saoudien fait jouer la concurrence et exprime des exigences de plus en plus importantes en matière de transfert de savoir-faire et de localisation, en cohérence également avec l'objectif de « saoudiser » l'industrie de défense : l'objectif fixé pour 2030 est que 50 % des dépenses de défense soient localisées dans le royaume.

Cette diversification et l'exigence renforcée de l'acheteur sont à la fois un défi et une opportunité pour l'industrie française, qui doit accompagner le royaume dans sa volonté de montée en compétence.

Recommandation : approfondir la coopération de défense en accompagnant la volonté du partenaire saoudien de créer une industrie nationale de défense, et en facilitant les transferts de compétence

3. Des convergences en politique étrangère à exploiter

« Nous sommes d'accord sur tout », a déclaré Adel al-Jubeir, ministre d'État aux affaires étrangères, à la délégation. Si la formule peut sembler excessive, il est incontestable que la France et l'Arabie saoudite partagent des préoccupations communes sur les principaux dossiers de la région : la question israélo-palestinienne, l'Iran, le Liban. Toutes sont inspirées par la recherche de stabilité et la lutte contre l'extrémisme. La convergence a été facilitée par le virage de la politique saoudienne après 2019, à commencer par l'arrêt de fait des opérations militaires au Yémen et le retour à des positions plus accommodantes sur l'Iran, qui reste néanmoins considéré comme un adversaire stratégique.

a) Des moyens humains et immobiliers insuffisants

Pour exploiter ces convergences, il convient en premier lieu de renforcer les effectifs de l'ambassade de France à Riyad ; en effet, la relation bilatérale s'est considérablement développée avec les grands projets, notamment dans le domaine culturel. L'ambassade dispose d'un personnel compétent, engagé et dans une large proportion arabophone, un atout considérable dans la région. Il est indispensable qu'il soit doté de moyens en rapport avec ses missions.

Recommandation : renforcer les effectifs de l'ambassade de France en Arabie saoudite pour répondre à l'extension de ses missions et renforcer à tous les niveaux la coopération franco-saoudienne

La délégation souhaite également attirer l'attention du Gouvernement sur la situation de l'ambassade de France au Yémen, installée à Riyad depuis 2015 à titre provisoire en raison du conflit. Ses agents se sont vu attribuer des bureaux à l'ambassade de France en Arabie saoudite, mais la capacité globale des locaux ne permet pas aux agents des deux ambassades de travailler dans de bonnes conditions ; la même remarque s'applique à la résidence de l'ambassadrice, bien en-dessous du seuil minimal de surface (250 m²) défini pour les postes de présence diplomatique.

De plus, les moyens humains attribués à l'ambassade sont très nettement insuffisants (6 agents pour un besoin estimé de 9), contraignant les agents en poste à assurer des permanences très fréquentes. L'actualité montre que le Yémen, malgré sa position périphérique dans la péninsule arabique, est devenu l'un des « points chauds du Moyen-Orient ». La France doit en prendre la mesure.

Recommandation : doter l'ambassade de France au Yémen, aujourd'hui installée à Riyad en raison de la situation sécuritaire, de moyens en rapport avec l'extension de ses missions et l'importance stratégique croissante de ce pays

b) Une initiative à prendre sur le dossier israélo-palestinien

Depuis le 7-octobre et le début de la campagne contre Gaza, toute perspective de paix semble interdite. Les États-Unis n'ont pas, pour le moment, infléchi le cours de la politique israélienne, qui s'oriente vers la destruction des capacités militaires du Hamas et du Hezbollah, sans aucun horizon de règlement politique.

Face à cette situation catastrophique, l'Arabie saoudite a pour le moment fait le choix de l'attentisme, condamnant la campagne israélienne qu'elle a qualifiée de « génocide », mais sans pour autant écarter toute perspective de normalisation. La délégation a noté, dans ses entretiens avec différents responsables politiques, une forme de prise de distance avec ce dossier.

L'Europe est, de son côté, inaudible, victime de ses divisions habituelles comme de l'absence de moyens d'influence sur les acteurs du conflit.

Dans cette impasse, une initiative conjointe franco-saoudienne autour de la nécessaire reconnaissance d'un État palestinien, après l'installation à Gaza d'une autorité politique soutenue par plusieurs États arabes, prendrait tout son sens. L'Arabie saoudite réaffirmerait ainsi le leadership qu'elle avait assumé en 2002 en présentant l'Initiative arabe de paix ; la France renouerait, de son côté, avec la capacité d'initiative diplomatique dont elle a longtemps su faire preuve dans la région, et avec la position qui est historiquement la sienne sur la question palestinienne.

Mais surtout, même si une telle initiative a peu de chances de trouver un écho auprès des dirigeants israéliens, une déclaration conjointe serait un signal fort que la communauté internationale ne se résigne pas au pire.

Recommandation : reconnaissant le rôle pivot de l'Arabie saoudite, explorer les possibilités d'une initiative de paix conjointe

4. Une coopération universitaire à développer, une francophonie à nourrir

Ses missions archéologiques en Arabie saoudite ont conféré à la France une crédibilité certaine auprès des autorités saoudiennes (voir la partie 3) ; il conviendrait de faire fonds sur cette crédibilité pour développer les liens entre les deux pays au niveau universitaire. Pour cela, il est nécessaire de travailler avec les universités françaises, qui restent parfois réticentes au vu de l'image problématique du pays. Or la France a une carte à jouer dans plusieurs domaines, notamment la médecine ou la gestion. Des barrières ont longtemps été opposées à l'expatriation des étudiantes. Presque toutes ont aujourd'hui été levées ; il serait regrettable qu'elles subsistent à l'arrivée.

Recommandation : lancer une politique offensive de coopération universitaire en incitant les universités françaises à accueillir des doctorants et post-doctorants saoudiens

L'Arabie saoudite, plus proche du monde anglo-saxon, est une sorte de terre de mission pour la francophonie. Mais il existe un véritable potentiel lié à l'attraction qu'exerce la France auprès des Saoudiens, notamment son association à la haute culture et au luxe. L'Alliance française a implanté cinq centres d'enseignement dans le pays : deux à Riyad, un à Djeddah, un à Khobar et un à al-Ula. La délégation a visité ce dernier, où le public est constitué des futurs guides de la ville et des étudiants qui vont poursuivre leurs études en France, notamment en archéologie. L'Institut français prévu par l'accord intergouvernemental de 2018 (voir la partie 3) n'a pas encore vu le jour ; d'après les indications fournies à la délégation, la villa Hegra, qui devrait ouvrir ses portes en 2026, devrait en assumer le rôle. Al-Ula pourrait ainsi devenir un foyer de rayonnement du français, en même temps que de coopération universitaire ; il convient de faire levier sur ce potentiel pour diffuser la francophonie dans tout le territoire.

Recommandation : soutenir le développement de la francophonie en Arabie saoudite en densifiant le réseau d'enseignement du français

III. FOCUS SUR AL-ULA, POINT FORT DE LA COOPÉRATION FRANCO-SAOUDIENNE

A. UN SYMBOLE DE LA NOUVELLE ARABIE SAOUDITE

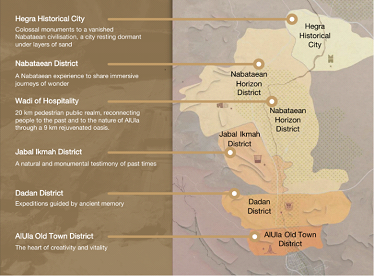

1. Un site exceptionnel longtemps négligé

Au Nord-Ouest de l'Arabie saoudite, à quelques kilomètres de la bourgade d'al-Ula, se trouve le site nabatéen d'Hegra, à la valeur historique, artistique et archéologique exceptionnelle. C'est un ensemble de tombes taillées dans le grès, issu de la même civilisation qui a produit Petra.

Le site d'alUla côté Nord

Parce qu'il était d'époque pré-islamique, et stigmatisé dans un hadith du Prophète, le site a été volontairement négligé par les autorités saoudiennes jusqu'au début des années 2010. Par un retournement complet assez caractéristique de l'ère MBS, il a fait l'objet depuis d'une politique de mise en valeur scientifique, culturelle et touristique extrêmement volontariste. La délégation a souhaité se rendre sur ce site emblématique afin de comprendre comment l'archéologie était mise au service d'une politique de rayonnement.

2. Un foisonnement de projets

L'exploitation du site a commencé avec les recherches archéologiques, menées à partir de 2002 par l'épigraphiste et philologue française Laïla Nehmé et une équipe saoudienne. Elles ont notamment mis au jour un grand nombre de documents écrits nous aidant à comprendre les origines de l'écriture arabe, et approfondi notre connaissance d'une région qui était, dans les siècles ayant précédé l'islam, un carrefour commercial et culturel.

“Journey through time” : un plan de développement découpant le territoire en cinq zones touristiques

(source : Afalula)

Aujourd'hui, le site est le lieu d'un très grand nombre de projets : les autorités saoudiennes ont l'intention d'en faire un véritable hub du tourisme culturel. Hôtels de luxe, salle de spectacles internationale, réserve naturelle, musée d'art contemporain font partie des très nombreux projets, achevés ou en cours, au service de cet objectif. La transformation de la ville est très visible ; la vieille ville a été restaurée, un boulevard a été créé, bordé de boutiques et de cafés. Pour mener à bien le développement du site, les autorités saoudiennes ont créé une entité ad hoc, la Royal Commission for alUla (RCU) qui assume désormais, de facto, les fonctions d'une autorité municipale.

3. Une vitrine de la construction identitaire saoudienne

L'investissement considérable réalisé dans al-Ula dépasse le domaine de la politique culturelle ou artistique : à travers Hegra, MBS ambitionne de reconnecter l'Arabie saoudite à son passé pré-islamique. Les témoignages d'une présence chrétienne - attestée depuis longtemps mais refoulée par l'orthodoxie wahhabite - et même juive sont désormais mis en valeur, afin de donner corps à la notion d'une Arabie saoudite dont l'existence ne se réduit pas à l'islam. L'archéologie est ainsi mise au service d'une forme de construction identitaire qui ancre l'Arabie saoudite, pays récent, dans un passé lointain. Dans la mise en oeuvre de ce projet, la France s'est vu confier un rôle prééminent, à travers la création d'Afalula.

B. AFALULA, FRUIT D'UN PROJET COMMUN

1. Un objet au statut singulier

L'agence française pour le développement d'alUla (Afalula) a été créé par un accord intergouvernemental signé le 10 avril 2018 et pour une durée de dix ans, par le ministre des affaires étrangères d'alors, Jean-Yves Le Drian, désormais président d'Afalula. C'est le fruit de la volonté du prince héritier de mettre en avant, dans la relation franco-saoudienne, l'expertise française en matière de développement culturel - ce qui peut être vu à la fois comme une opportunité et une limite. Dotée à l'origine d'un budget annuel de 30 millions d'euros, l'Agence est financée intégralement par la partie saoudienne, tout en relevant du droit français et en employant exclusivement des salariés français.

Son rôle consiste principalement à identifier et mobiliser l'expertise française pour les projets lancés par la RCU dans un très grand nombre de domaines identifiés par l'accord :

· Planification, mobilité et infrastructures urbaines ;

· Préservation du patrimoine archéologique et architectural ;

· Offre culturelle et artistique et ingénierie culturelle ;

· Concepts et équipements pour une gestion touristique et hôtelière durable ;

· Artisanat et économie locale ;

· Renforcement des capacités et des compétences, transfert de technologie et apport de savoir-faire.

En décembre 2021, un nouvel accord a été signé pour la création de la « villa Hegra », présentée comme un pendant saoudien de la villa Médicis. La villa, qui devrait ouvrir ses portes en 2026, comportera un centre culturel et une résidence d'artistes.

2. Des coopérations réussies dans plusieurs domaines...

Depuis la création d'Afalula en 2018, 346 contrats ont été signés par 203 entreprises privées et acteurs publics français, dont 194 contrats par des PME, pour une valeur totale de 2,32 Mds€ environ. Parmi les projets emblématiques, on trouve notamment :

- le tramway conçu par Alstom, pour un montant total de plus de 500 millions d'euros,

- le projet d'hôtel conçu par Jean Nouvel au coeur de la réserve naturelle de Shaaran,

- les bâtiments de la villa Hegra, par l'agence Lacaton & Vassal.

Des marques de prestige comme Cartier, des restaurateurs comme Alain Ducasse ou l'école Ferrandi ont également engagé des partenariats avec alUla. Au total, la présence française est très visible à alUla, et sera bientôt inscrite dans le paysage avec les projets architecturaux de Villa Hegra ou l'hôtel de Jean Nouvel.

3. ... mais également des déconvenues, dans un contexte de concurrence exacerbée

Cependant, la relation entre Afalula et son interlocuteur exclusif, la RCU, n'a pas été de tout repos. Des frictions ont émaillé les discussions entre le PDG de la première, Amr al-Madani, et Afalula, qu'il avait tendance à considérer comme un partenaire parmi d'autres. En effet, la RCU travaille également avec de nombreux consultants internationaux qui, dans certains dossiers, voient la concurrence française d'un mauvais oeil. La RCU se montre donc un partenaire particulièrement exigeant, ce qui a occasionné quelques déconvenues et critiques, notamment sur la participation du centre Pompidou à la conception du futur musée d'art contemporain, moins importante qu'espéré, ou encore la création d'un fonds de dotation pour le patrimoine français, prévu dans l'accord de 2018 mais qui n'a toujours pas vu le jour - et dont le montant putatif a été considérablement réduit, de 800 millions dans les premières estimations à 50 millions dans les réponses adressées par Afalula à un questionnaire écrit de la délégation.

À la suite d'un audit interne commandé par le président Jean-Yves Le Drian à son arrivée en 2023, Afalula a fait l'objet d'une réorganisation visant notamment à rationaliser son organigramme ; par ailleurs, son budget de fonctionnement a été multiplié par deux, passant de 30 à 60 millions d'euros annuels. Les années qui nous séparent de l'échéance de l'accord intergouvernemental, en 2028, détermineront si cette réorganisation a produit les résultats attendus.

Au vu de ces éléments, la délégation a formulé une proposition consistant à rendre plus transparent le fonctionnement de l'agence.

Recommandation : renforcer la transparence du fonctionnement d'Afalula, notamment par la publication d'un rapport d'activité présentant les grandes masses du budget de l'agence

4. L'archéologie, outil d'influence et de rayonnement

L'archéologie tient une place à part au sein d'Afalula. Historiquement, c'est l'origine et le coeur de la présence française à alUla, grâce à la mission lancée en 2002. La France a donc été le premier acteur étranger présent sur le site. Cette antériorité explique également l'importance de l'archéologie au sein d'Afalula : c'est le seul domaine dans lequel l'agence assume une maîtrise d'ouvrage intégrale.

Depuis l'époque de Hegra, de nouveaux chantiers ont été ouverts par des équipes françaises, en particulier celui de Dadan, tout proche de la ville d'alUla, témoignage d'une civilisation plus ancienne que les Nabatéens et surtout « autochtone », si le mot a un sens dans une perspective historique - la civilisation nabatéenne étant née hors du territoire saoudien actuel. Plusieurs autres sites d'époques différentes ont été explorés : Khaybar au Sud, où un rempart remontant au IIe millénaire avant notre ère a été découvert, mais aussi, au coeur de la ville, l'oasis, occupée pendant plusieurs siècles. Dans ce dernier cas, c'est la partie française qui a fait prendre conscience aux autorités saoudiennes du caractère patrimonial du lieu.

L'action d'Afalula en matière d'archéologie met en valeur le rôle quasi-maïeutique que peut avoir cette discipline. Elle sert un objectif dont la portée dépasse la science : il s'agit de mettre en valeur la profondeur historique d'un pays, mais sans sacrifier la rigueur scientifique aux enjeux et aux récupérations politiques. Dans ce domaine comme dans les autres, Afalula est confrontée à une concurrence internationale très vive, qui a parfois des moyens bien supérieurs ; l'agence a ainsi dû se battre pour conserver la direction des fouilles sur le site d'Hegra.

Les échanges de la délégation avec les équipes présentes sur le terrain ont montré que les lourdeurs administratives pouvaient parfois gripper le bon déroulement des projets. Le rôle des instituts français de recherche à l'étranger (Umifre) est à cet égard crucial ; sous la double tutelle du ministère de l'Europe et des affaires étrangères et du CNRS, ils ont une véritable action de diplomatie culturelle et de rayonnement.

L'Umifre du Centre français de recherche de la péninsule arabique (Cefrepa) mérite en particulier d'être renforcée, à travers la pérennisation de l'antenne créée, temporairement, par Afalula, voire le transfert du siège du Koweït en Arabie saoudite, plus pertinent d'un point de vue scientifique.

Recommandation : renforcer l'Umifre du Cefrepa et en déplacer le centre de gravité vers l'Arabie saoudite

Le Cefrepa pourrait assumer de manière plus proche du terrain le financement des projets de recherche, alors que la gestion centralisée par le CNRS s'avère parfois inadaptée aux besoins concrets des équipes.

Recommandation : fluidifier le financement des projets archéologiques, en décentralisant la gestion des fonds au niveau des Cefrepa

La gestion de l'archéologie en Arabie saoudite, et plus généralement à l'étranger, souffre également d'un morcellement institutionnel entre les ministères de l'Europe et des affaires étrangères (via la commission consultative des recherches archéologiques françaises à l'étranger), de la culture (via la sous-direction des affaires européennes et internationales) et de l'enseignement supérieur et de la recherche (via le CNRS). C'est pourquoi il pourrait être opportun d'étudier une convergence, voire la création d'une entité unique chargée de piloter l'archéologie française à l'étranger. Cela permettrait notamment de centraliser l'expertise française et de la mobiliser plus facilement, mais aussi d'établir une relation plus équilibrée avec le partenaire local, en particulier quand celui-ci a des exigences importantes - c'est le cas pour l'Arabie saoudite.

Recommandation : renforcer le caractère interministériel de la gestion de l'archéologie à l'étranger, afin d'en faire un véritable outil de rayonnement

La délégation est convaincue que l'archéologie constitue un véritable outil de diplomatie culturelle, un domaine dans la France pourrait exceller encore davantage qu'elle ne le fait. Ayant elle-même mobilisé l'archéologie dans la construction de son récit national (la fouille du site putatif d'Alésia a été lancée par Napoléon III), elle est en mesure d'apporter son expérience à des pays plus neufs qui s'engagent dans la même voie, en leur évitant les écueils associés à une telle entreprise. Ces enjeux ne sont nulle part plus apparents qu'en Arabie saoudite, un pays qui a tourné le dos à un conservatisme figé, uniformisateur et anhistorique pour se projeter à la fois dans le passé et dans l'avenir.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 30 octobre 2024, sous la présidence de Mme Catherine Dumas, Vice-présidente, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a procédé à l'examen du rapport d'information de Mmes Vivette Lopez, Gisèle Jourda et Evelyne Perrot, rapporteures sur « L'Arabie saoudite : l'avenir à marche forcée ? ».

Mme Catherine Dumas, présidente. - Nous en venons à l'examen du rapport d'information de Vivette Lopez, Gisèle Jourda et Évelyne Perrot sur « L'Arabie saoudite : l'avenir à marche forcée ? ».

Mme Vivette Lopez, rapporteure. - Une délégation constituée de Gisèle Jourda, Évelyne Perrot et moi-même s'est rendue en Arabie saoudite du 2 au 7 juin derniers. Notre objectif était de comprendre ce qui se passe, et ce qui se joue dans ce pays qui pèse de plus en plus au Moyen-Orient, mais dont nous parviennent des échos parfois contradictoires. Or il est essentiel d'avoir une juste appréciation des profonds bouleversements à l'oeuvre, car l'Arabie saoudite est un partenaire stratégique et incontournable sur le plan politique et économique.

De loin, le royaume saoudien s'est longtemps présenté comme un pays conservateur voire rétrograde, prisonnier d'une vision rigoriste de l'islam. Nous-mêmes, comme beaucoup de Français, avions encore une idée un peu datée de ce pays qui, longtemps, n'a pas fait beaucoup pour améliorer son image...

De près, nous avons découvert un pays dynamique, en pleine transformation, où les femmes s'affichent de plus en plus dans la société et exercent des responsabilités. Nous avons ainsi pu échanger avec deux membres féminins du Madjlis al-Shoura, l'assemblée parlementaire saoudienne. Leur dynamisme et leur détermination à lutter contre les contraintes qui continuent à peser sur les femmes nous ont donné un aperçu d'une société en mouvement. Ces évolutions sont accompagnées, voire encouragées, par le pouvoir ; car comme nous l'a expliqué le ministre d'État aux affaires étrangères, Adel al-Jubeir, « on ne se développe pas si la moitié de la population n'y participe pas » ! En effet, la participation de tous favorise l'émergence d'une économie diversifiée, productive et non dépendante du pétrole.

L'Arabie saoudite est aussi particulièrement soucieuse de projeter une image de modernité auprès de ses interlocuteurs, comme nous l'avons constaté dans de nombreux entretiens. Les présentations auxquelles nous avons assisté, à la fondation Misk notamment, ou à la Commission royale pour Riyad, ont été délivrées dans un anglais parfait et mettaient l'accent sur la jeunesse, l'environnement, les arts, ce qui aurait été totalement impossible il y a seulement quinze ans.

Ce n'est pas qu'une façade : il y a un réel effort du prince héritier Mohammad ben Salmane, dit MBS, pour projeter l'Arabie saoudite dans l'avenir, à travers le fameux projet « Vision 2030 », dévoilé en 2016, sans oublier pour autant son passé et ses racines. Ce programme, avec sa batterie d'indicateurs, est directement inspiré des méthodes des cabinets de conseil anglo-saxons. Il fixe un cap extrêmement ambitieux en matière de réduction de la dépendance au pétrole, mais aussi de progrès social, d'éducation, etc. C'est ainsi qu'une vision technicienne du monde s'est substituée à la vision religieuse qui exerçait une véritable emprise sur la société. Ces transformations ont eu une influence profonde sur la manière dont ce pays pense sa place dans la région et dans le monde.

Cette vision est très cohérente, dans le sens où la levée des restrictions imposées aux femmes ou à la jeunesse a pour but d'amener sur le marché saoudien une main-d'oeuvre nombreuse et éduquée, qui sera en mesure de construire l'économie diversifiée projetée par MBS. En effet, des aides importantes sont allouées à la jeunesse pour aller étudier à l'étranger, dans les meilleurs établissements, et revenir pour devenir les élites du pays. De ce fait, la chape de plomb qui pesait sur la jeunesse a été levée afin de libérer les énergies et poser les bases d'une économie prospère.

De même, la politique d'apaisement régional menée par MBS dans la région, sur laquelle reviendra ma collègue Gisèle Jourda, vise avant tout à créer les conditions d'épanouissement de cette nouvelle économie saoudienne, qui sera connectée au monde.

Le cap fixé par Vision 2030 oriente l'action de toutes les administrations, comme nous avons pu le constater lors de nos entretiens, où il est une référence constante. Les autorités se sont mises en ordre de marche, ce qui est facilité par la centralisation du pouvoir dans les mains de MBS. Car la libéralisation, incontestable, de la société se fait exclusivement par le haut : le système politique est au contraire plus fermé que jamais, et MBS est désormais le seul maître à bord, alors que le pouvoir, jusqu'alors, s'exerçait dans une collégialité relative. Le régime saoudien reste un régime répressif, voire policier, une tendance qui s'est accentuée avec MBS.

Un autre élément marquant de nos échanges avec nos différents interlocuteurs est la confiance avec laquelle l'Arabie saoudite se projette dans l'avenir : c'est notamment manifeste dans les « gigaprojets » lancés par MBS dans la région Nord-Ouest, appelée Neom. Ces projets incluent un port flottant, une station de ski géante et, bien sûr, The Line, cette ville en ligne de 170 kilomètres de long. Leur budget se chiffre en dizaine de milliards de dollars. La communication autour de Neom s'est cependant faite plus discrète ces derniers temps, après les annonces des autorités saoudiennes laissant entendre que les objectifs initiaux ne seraient pas tenus.

Quelle est la place de la France dans cette vision ? Nous ne sommes pas un partenaire de premier plan de l'Arabie saoudite, pour des raisons historiques. L'Arabie saoudite n'est ainsi que le trentième client de la France dans le monde, et son deuxième au Moyen-Orient, derrière les Émirats arabes unis. Nous ne sommes que le troisième exportateur européen, loin derrière l'Allemagne. En dépit de cela, la France jouit d'une image très positive auprès de nos interlocuteurs. Dans les secteurs de l'énergie, de la défense, de l'environnement, de la construction, de l'alimentaire, nos savoir-faire sont reconnus et demandés. Pourtant, nos exportations reposent surtout sur l'aéronautique, grâce à des commandes massives d'Airbus.

En matière d'armement, nous avons une coopération de longue date qui a porté ses fruits, notamment avec la commande de 132 canons Caesar. L'industrie française doit tirer parti de la volonté saoudienne de diversifier ses partenariats - qui est une opportunité en même temps qu'un défi car elle multiplie les concurrents - avec une nécessité : répondre aux demandes saoudiennes de transfert de savoir-faire. L'Arabie saoudite est un acheteur qui monte en compétence, avec pour corollaire des exigences renforcées. C'est l'objet de l'une de nos recommandations : approfondir la coopération de défense en accompagnant la volonté du partenaire saoudien de créer une industrie nationale de défense et en facilitant les transferts de compétences.

Au plan politique, le tableau est analogue : l'Arabie saoudite regarde historiquement vers les États-Unis, mais elle a tendance à s'affranchir de la bienveillante protection américaine, ne s'interdisant pas de traiter avec la Russie au sein de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep+) ou de renforcer ses relations commerciales avec la Chine.

Après les fautes commises au cours de ses deux premières années au pouvoir - le meurtre de Khashoggi et la guerre meurtrière lancée au Yémen notamment -, MBS a réorienté sa politique internationale vers une recherche d'apaisement et de stabilité. Une entente, sans doute provisoire, a été trouvée en 2023 avec le principal ennemi stratégique, l'Iran. Il est redevenu, aux yeux des chancelleries occidentales, un dirigeant fréquentable après une période d'ostracisme tout relatif consécutif à l'affaire Khashoggi.

Les conditions sont réunies pour faire de l'Arabie saoudite un acteur central dans la région : son poids économique, qui a toujours été important au Moyen-Orient, se double désormais d'une volonté de peser davantage dans le jeu régional, et elle parle maintenant à tous les acteurs. Il est donc essentiel pour la France de s'appuyer, dans la région, sur ce partenaire avec lequel les convergences sont nombreuses. Ces échanges nous ont convaincues de l'importance de ce qui se passe en Arabie saoudite pour le pays, la région et la relation bilatérale.

Avant de céder la parole à Gisèle Jourda pour développer la question cruciale de la relation avec Israël, je tiens à signaler que l'exposition universelle de 2030 se déroulera en Arabie saoudite. Le prince héritier MBS a promis d'éblouir le monde et il est possible qu'il y arrive, car nous avons découvert un pays magnifique, ambitieux et plein de promesses.

Mme Gisèle Jourda, rapporteure. - Comme l'a souligné ma collègue, la question israélo-palestinienne est centrale pour l'Arabie saoudite.

Le royaume a historiquement tenu une position que l'on peut qualifier de médiane sur la question : ni reconnaissance, comme l'on fait l'Égypte et la Jordanie, puis les signataires des accords d'Abraham en 2020, ni hostilité active, au contraire de la Syrie ou de l'Irak. Cette ligne de crête s'explique par plusieurs facteurs : l'alliance étroite avec les États-Unis interdisait à l'Arabie saoudite de se comporter en ennemi d'Israël, mais le rôle symbolique fort du royaume au sein du monde arabe et musulman, lié à la présence des sanctuaires de La Mecque et de Médine sur son territoire, l'empêchait tout autant de normaliser ses relations avec l'État hébreu. À cela s'ajoute la réticence du royaume à s'engager dans des conflits armés, préférant faire usage de son poids financier, et en particulier de son rôle pivot dans la fixation des prix du pétrole, pour peser dans les différents dossiers.

Cette centralité a été mise à profit par la diplomatie saoudienne au sommet de la Ligue arabe de Beyrouth du 28 mars 2002 : à l'initiative du roi Abdallah, la Ligue présente une initiative de paix adoptée à l'unanimité des 22 membres, proposant les paramètres d'une normalisation des relations entre les États arabes et Israël : retrait d'Israël des territoires occupés et reconnaissance d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale ; reconnaissance explicite d'Israël par les États arabes ; et « juste solution » à la question du retour des réfugiés.

Cette proposition a été, à l'époque, refusée par les autorités israéliennes, alors que la seconde intifada faisait rage en Cisjordanie. Mais elle trace, depuis lors, la ligne directrice de la position saoudienne sur le conflit.

Pourtant, l'arrivée au pouvoir de MBS semble avoir marqué une inflexion notable dans la réflexion du royaume sur la question. En effet, MBS est réputé beaucoup moins sensible à la cause palestinienne que son père le roi Salmane et les prédécesseurs de celui-ci. C'est en partie une affaire générationnelle, le prince, né en 1985, n'ayant pas connu les grandes heures du mouvement palestinien. Mais c'est surtout largement lié aux choix stratégiques qu'implique la Vision 2030. Comme Vivette Lopez l'a rappelé, Neom, la région qui accueillera plusieurs des gigaprojets saoudiens dont The Line et le port flottant d'Octagon, borde le Golfe d'Aqaba, qui est un débouché maritime d'Israël. Le développement de cet espace se conçoit donc difficilement sans une pacification qui passerait par l'établissement de relations économiques avec Israël.

En élargissant la focale, l'Arabie saoudite se pense désormais comme un trait d'union, un « connecteur » entre les différentes régions du monde. Elle fait ainsi partie des signataires du projet IMEC, le corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe, annoncé en grande pompe au sommet du G20 de Delhi de 2023. Ce corridor passerait nécessairement par Israël.

Vision 2030 repose ainsi sur un Moyen-Orient pacifié et prospère, libéré des extrémismes, où le « doux commerce » se substituerait au choc violent des idéologies. Comme l'a encore souligné Adel al-Jubeir, l'Arabie saoudite « veut être un pays normal, où des gens normaux mènent une vie normale ».

La signature des accords d'Abraham entre Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn en août 2020, par lesquels ces deux derniers États normalisaient leurs relations avec l'État hébreu, a intensifié les efforts diplomatiques pour inciter l'Arabie saoudite à faire de même. Pour Israël, le basculement du royaume serait une « prise de guerre » d'une valeur inestimable, à la fois pour sa valeur symbolique forte et pour les perspectives économiques qu'elle ouvrirait. Pour l'Arabie saoudite, le gain serait également énorme d'autant que les États-Unis, pour obtenir ce ralliement, seraient prêts à accorder beaucoup aux Saoudiens : d'une part, une garantie de sécurité écrite équivalente à celle de l'Otan et une coopération très poussée en matière d'armement qui permettrait à l'Arabie saoudite de développer une véritable industrie de défense ; d'autre part, une assistance au développement d'une filière du nucléaire civil, qui garantirait la souveraineté énergétique du royaume et accélèrerait la transition vers les énergies renouvelables.

En somme, il s'agirait ni plus ni moins d'un remodelage complet de l'architecture de sécurité de la région.

Mais le 7 octobre a fait dérailler des discussions qui, semble-t-il, étaient déjà bien engagées. La campagne meurtrière menée par Israël à Gaza a contraint la diplomatie saoudienne à suspendre le processus. Contrairement aux Émiriens, qui se sont engagés sans regarder en arrière dans la normalisation, les dirigeants saoudiens doivent tenir compte de la sensibilité de leur propre population et du monde arabe dans son ensemble à la question palestinienne. C'est pourquoi la diplomatie saoudienne a rappelé à plusieurs reprises que la reconnaissance d'un chemin irréversible vers un État palestinien était la condition nécessaire de la normalisation : autant dire que nous en sommes désormais éloignés.

Que peut faire la France dans ce contexte particulièrement sombre ? Nos entretiens nous ont convaincues que la voix de notre pays était attendue et entendue. Sur la question de la nécessité d'un État palestinien, les positions françaises et saoudiennes convergent, tout comme elles s'accordent sur la nécessité de contenir l'influence négative de l'Iran, au Liban, en Irak et en Palestine notamment.

Nous proposons donc une initiative conjointe avec nos partenaires saoudiens - dans des formes qu'il appartiendra à nos diplomates de définir - pour réaffirmer la centralité, pour la résolution du conflit, de la reconnaissance d'un État palestinien. Elle nous semble possible et nécessaire à un moment où la diplomatie américaine, dont la voix est d'ordinaire prépondérante, est affaiblie par son échec à arrêter ou même ralentir le conflit, et par le contexte électoral aux États-Unis.

Nous ne nourrissons pas d'optimisme excessif sur ce que serait la réponse israélienne, le gouvernement Netanyahou se refusant à toute perspective d'un État palestinien. Toutefois, il nous semble qu'en faisant entendre sa voix, la France renouerait avec une capacité d'initiative qui a longtemps été la sienne dans cette région du monde ; quant à l'Arabie saoudite, elle réaffirmerait ainsi son rôle central dans le monde arabe et musulman. Les deux pays montreraient surtout leur volonté de jouer un rôle constructif dans le devenir du Moyen-Orient.

En ce qui me concerne, je suis confiante, car MBS est imprégné de la volonté de faire de l'Arabie saoudite un État central et pivot. Je rappelle que ce pays, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est le fruit de la volonté de l'un de ses aïeux, qui, de 1903 à 1930, n'a eu de cesse de négocier pour que l'Arabie saoudite puisse exister. MBS souhaite désormais permettre au royaume d'acquérir une dimension culturelle en le reliant à son histoire et en s'éloignant de la vision purement religieuse dans laquelle était ancré son père. Cette volonté de rupture est aujourd'hui très prégnante. Néanmoins, ne nous y trompons pas : c'est une main de fer dans un gant de velours. Bien que nous observions de nombreux signes d'ouverture, il convient de garder à l'esprit la nature autocratique du régime.

Enfin, il nous a paru essentiel de donner les moyens à notre diplomatie sur place d'exploiter nos convergences avec le partenaire saoudien. Des besoins réels ont été identifiés pour répondre à l'expansion de nos partenariats avec l'Arabie saoudite. De plus, l'ambassade héberge également les agents de notre poste au Yémen, délocalisé à Riyad depuis 2015 en raison de la guerre. Cette cohabitation, si elle a facilité certaines synergies, induit une réduction de l'espace disponible, en contradiction avec l'évolution des activités. Il faut donc trouver une solution immobilière pérenne pour notre ambassade au Yémen, ainsi que pour la résidence de l'ambassadrice. Nous avons des diplomates compétents et, pour une très grande partie d'entre eux, arabophones. Donnons-leur les moyens d'exploiter ces atouts.

Mme Évelyne Perrot, rapporteure. - Dans la relation bilatérale franco-saoudienne, al-Ula joue incontestablement un rôle clé. Située au Nord-Ouest du territoire saoudien, cette petite ville se trouve à proximité du site d'Hegra, à la valeur archéologique inestimable. Cet ensemble de tombes creusées dans le grès est, comme Pétra, un héritage de la civilisation nabatéenne. Au-delà de sa valeur patrimoniale, historique et culturelle, Hegra présente un potentiel touristique évident, pourtant resté inexploité jusqu'aux années 2000. En effet, l'Arabie saoudite, sous l'influence du clergé wahhabite, est longtemps restée très réticente à mettre en avant son passé pré-islamique.

Le site a néanmoins été fouillé à partir de 2002 par la philologue et épigraphiste française Laïla Nehmé et une équipe saoudienne, ce qui a permis à la France de jouer un rôle pionnier dans la phase suivante de son développement.

En effet, MBS a choisi, peu après son arrivée au pouvoir, de faire de ce site une vitrine du développement culturel saoudien ; bien davantage, Hégra est désormais mise en avant comme un témoignage de la continuité historique de l'Arabie saoudite, en cohérence avec la volonté de MBS de construire une identité saoudienne qui ne soit plus exclusivement associée à l'islam.

Le 10 avril 2018, les autorités saoudiennes et françaises ont donc signé un accord intergouvernemental pour une durée de dix ans portant création de l'Agence pour le développement d'al-Ula (Afalula). Dotée à l'origine d'un budget annuel de 30 millions d'euros, l'Agence est financée intégralement par la partie saoudienne, tout en relevant du droit français et en employant des salariés français de droit privé. Afalula a pour interlocuteur côté saoudien la Commission royale pour al-Ula (RCU).

Son rôle consiste principalement à identifier et mobiliser l'expertise française pour les projets lancés par la RCU dans un très grand nombre de domaines identifiés par l'accord : patrimoine, ingénierie culturelle, tourisme, mobilités et infrastructures, artisanat, transferts de compétences.

Notre délégation a pu se rendre compte sur place du foisonnement de projets menés dans la zone. L'archéologie y tient naturellement une place de premier plan : en plus de Hegra, le district d'al-Ula comprend également Dadan, un site plus ancien encore puisqu'il remonterait au Ve siècle avant notre ère. Au total, jusqu'à 130 archéologues et experts français ont travaillé simultanément dans la zone. La visite d'un chantier de fouilles français nous a fait prendre la mesure de l'implication et de la compétence des équipes, qui travaillent dans des conditions climatiques particulièrement difficiles.

La transformation de la ville d'al-Ula elle-même est spectaculaire. Le vieux quartier, construit en terre cuite, a été restauré et aménagé ; il est désormais traversé par une rue principale bordée de boutiques et de cafés. Vitrine de la nouvelle Arabie saoudite, c'est aussi une vitrine du savoir-faire français : Alain Ducasse y a ouvert un restaurant éphémère, la future villa Hegra sera construite par l'agence Lacaton et Vassal et la réserve naturelle de Shaaran accueillera un complexe hôtelier créé par Jean Nouvel. Enfin, l'ensemble de la zone, qui s'étend sur plusieurs dizaines de kilomètres, sera desservi par un tramway construit par Alstom.

Au total, Afalula a contribué à la signature de 2,3 milliards d'euros de contrats pour les entreprises et institutions françaises - des grands groupes comme Suez ou Alstom, mais aussi des PME, qui représentent 194 des 347 contrats signés. 48 contrats sont en cours de discussion, pour un montant total de 439 millions d'euros.

Afalula fait également valoir un effet d'amorce : certaines entreprises qui ont d'abord contracté avec Afalula ont ensuite engagé des collaborations de plus long terme directement avec la RCU.

Quel bilan tirer de la présence française sur le site d'al-Ula ? Incontestablement, la culture et le savoir-faire français sont très bien représentés. Afalula a contribué à enraciner une coopération multi-domaines, amorcée par l'archéologie. C'est un outil de soft power non négligeable, qui permet à la France de porter ses valeurs et son exigence, en particulier en matière culturelle mais pas seulement. Ainsi la coopération en matière d'infrastructures ou de gestion de l'eau permet de promouvoir un modèle centré sur le développement durable et les populations locales, comme l'illustre le projet de tramway ou encore le travail engagé sur l'agriculture dans l'oasis d'al-Ula pour la constitution de filières locales.

Il faut cependant se garder d'un optimisme excessif sur la capacité de la France à imposer ses entreprises. Le partenariat noué en 2018 n'est pas exclusif, peut-être pas non plus privilégié, ce qui a occasionné quelques déceptions. Les agents d'Afalula sur place n'ont pas fait mystère de la concurrence féroce qui se jouait sur place avec les consultants internationaux, et notamment anglo-saxons, qui ont leurs entrées auprès de la RCU. Celle-ci se montre un partenaire exigeant, qui nous a rappelé sa volonté de faire jouer la concurrence dans tous les domaines. Il n'y a pas de rente de situation.

Le flou demeure également sur certains aspects de l'accord, notamment l'idée d'un fonds de dotation pour soutenir le patrimoine français : on a parlé de 700 à 800 millions d'euros, or il nous a été confirmé par Afalula que le montant final de ce fonds, s'il venait à voir le jour, serait plus proche de 50 millions d'euros. De même, le centre Pompidou, sollicité pour le projet de musée d'art contemporain, aura un rôle qui semble circonscrit à une assistance technique.

Ces déceptions ont donné lieu à des critiques sur le fonctionnement de l'agence ; Jean-Yves Le Drian, qui préside Afalula depuis l'an dernier, a commandé un audit interne à son arrivée, dont les conclusions l'ont conduit, nous a-t-il confié lors de son audition, à rationaliser l'organigramme de l'agence, qui repose désormais sur quatre pôles. Nous recommandons de rendre plus transparent le fonctionnement d'Afalula, notamment par la publication dans le rapport d'activité d'informations sur la ventilation du budget de l'agence. Son statut hybride, entre le public et le privé, avec des fonds saoudiens mais un personnel français, impose une vigilance particulière sur l'utilisation des fonds.

Les années qui nous séparent de l'échéance de l'accord intergouvernemental nous diront donc si le jeu en valait la chandelle. Si la présence française à al-Ula est un facteur d'influence indéniable, elle peut également être vue comme limitante, dans la mesure où les projets engagés ailleurs - à Neom notamment, ou à Riyad dans la perspective de l'exposition universelle de 2030 - sont d'une toute autre ampleur. Toutefois, au vu des fortes incertitudes et de l'opacité qui pèsent sur la mise en oeuvre des gigaprojets de Neom, la dimension concrète du développement d'al-Ula est aussi un atout.

Je souhaiterais, pour finir, ajouter un mot sur le rôle souvent minoré de l'archéologie comme facteur d'influence. Dans le cas de l'Arabie saoudite, elle est mise à contribution au service d'un récit national, comme la France l'a fait au XIXe siècle avec les fouilles des oppidums gaulois. Les enjeux dépassent donc très largement le domaine de la coopération scientifique. À un moment de son histoire où l'Arabie saoudite choisit d'assumer et de mettre en valeur un héritage plus diversifié et tolérant, la France peut y apporter son expérience, sans y sacrifier ses exigences en matière de rigueur scientifique ou de valeurs. C'est pourquoi nous avons formulé deux recommandations pour décloisonner la gestion de l'archéologie à l'étranger et rendre plus efficace son financement.

En complément, nous proposons de renforcer la coopération universitaire franco-saoudienne et de densifier le réseau d'enseignement du français, dont al-Ula est l'un des foyers.

M. Roger Karoutchi. - Je souhaiterais formuler quelques observations sur ce rapport.

En premier lieu, l'influence du prince MBS sera de plus en plus forte, dans la mesure où il a brisé quelque chose d'essentiel en Arabie saoudite, à savoir le système familial.

Jusqu'alors, le monarque n'était qu'une apparence, tandis que des centaines de princes appartenant à la famille royale s'appropriaient les postes et les richesses. Or MBS recourt à des méthodes très... personnelles. Chacun ici se souvient de l'épisode lors duquel, il y a quelques années, il avait réuni dans un hôtel une quarantaine de princes et leur avait demandé, s'ils voulaient en sortir vivants, de lui rendre des sommes d'argent considérables ; le prince a ainsi récupéré plusieurs milliards de dollars. Pas un seul membre de la famille royale n'a plus émis d'objection depuis lors et tous se sont ralliés derrière MBS.

En détruisant le système traditionnel, celui-ci a concentré tous les pouvoirs entre ses mains. Pour ma part, chers collègues rapporteurs, j'ignore à quoi correspond la notion d'opinion publique en Arabie saoudite, où aucun média n'est libre. MBS conduit certes des réformes sociales et sociétales, mais aucune réforme politique.

Je voudrais rappeler à Gisèle Jourda que, lors d'un point presse organisé la semaine dernière, le prince a déclaré que le problème palestinien ne relevait pas des intérêts vitaux de l'Arabie saoudite.

Si le royaume a conclu un accord provisoire avec l'Iran, il souhaite en réalité rester la tête de pont du monde sunnite face au monde chiite. Benjamin Netanyahou ne s'y est pas trompé lorsqu'il a proposé à l'Arabie saoudite, il y a trois jours, un axe Jérusalem-La Mecque. L'Arabie saoudite a été quelque peu surprise de cette proposition, mais ne l'a pas rejetée, en soulignant que cette perspective ne serait envisageable que si la guerre à Gaza et au Liban prenait fin. On comprend donc qu'une fois ce conflit terminé, l'Arabie saoudite rejoindra les accords d'Abraham si tel est son intérêt.

MBS se veut le Napoléon ou l'Atatürk de son pays, non pas pour lui apporter la démocratie, mais pour centrer le pouvoir sur lui-même et construire une Arabie saoudite puissante face au monde chiite.

Mme Hélène Conway-Mouret. - Je ne sais pas si nos amis saoudiens ont vu un message de notre part dans la composition exclusivement féminine de cette mission d'information, mais je constate à partir de l'une des photographies que vous avez prises, où l'on ne voit qu'une femme voilée au milieu des autres dont le visage est découvert, que le pays change. La place des femmes dans la société est un indicateur très important pour juger de cette évolution.

L'Arabie saoudite a regretté que les États-Unis ne soient pas venus à son secours lorsqu'elle a été attaquée, ce qui a laissé des traces profondes. Si le royaume se tourne aujourd'hui vers les États-Unis pour son développement militaire et nucléaire, il s'agit pour ces derniers d'une occasion de reprendre la main sur une région dont ils s'étaient désintéressés et de s'appuyer sur l'Arabie saoudite face à l'Iran.

En tout état de cause, l'Arabie saoudite ne témoigne pas d'un grand intérêt pour la cause palestinienne, dans la mesure où elle a besoin de stabilité, et ce en raison de considérations non seulement économiques - des dizaines de milliards de dollars sont engagés pour le développement du pays -, mais aussi politiques - le royaume craint les éventuelles répercussions d'une extension du conflit israélo-palestinien jusqu'à l'Iran.

Quoi qu'il en soit, je m'interroge sur la place des entreprises françaises en Arabie saoudite. Au-delà d'al-Ula, il existe de nombreux autres projets de développement, notamment à Riyad - j'ai entendu parler d'un projet d'un montant de 70 milliards de dollars, ce qui n'est pas rien. Or aucune entreprise française ne semble s'y intéresser, contrairement aux sociétés indiennes, libanaises ou chinoises.

Avez-vous rencontré des représentants d'entreprises françaises pour jauger leur volonté de s'investir dans le développement de ce pays ?

Mme Vivette Lopez. - Il est vrai que nous avons rencontré un certain nombre de femmes voilées, mais elles le font souvent par choix.

Beaucoup de femmes de tous milieux ont été nommées à des postes à responsabilités. Certaines nous ont dit porter le voile par respect pour la fonction qu'elles occupent ou par solidarité envers leurs collègues pour lesquelles il est plus difficile de se découvrir.

Aujourd'hui, en Arabie saoudite, les femmes peuvent conduire, ouvrir un compte en banque ou divorcer. D'ailleurs, l'une d'entre elles nous a dit avoir compris qu'elle avait de l'importance lorsqu'elle a pu donner l'autorisation à sa fille d'ouvrir un compte en banque.

Certaines femmes auraient même peur que les plus jeunes ne s'émancipent tellement que les autorités ne décident d'un retour en arrière.

Mme Évelyne Perrot, rapporteure. - Concernant les entreprises, la France devait, à l'origine, s'investir principalement dans le développement culturel du pays. Al-Ula va sans doute constituer une ouverture qui nous permettra d'avancer.

Mme Vivette Lopez, rapporteur. - Nous avons également rencontré des représentants d'entreprises françaises qui interviennent dans d'autres domaines, mais la concurrence est féroce.

Mme Gisèle Jourda, rapporteure. - Pour revenir sur les observations de Roger Karoutchi, notre rapport retrace ce qui a filtré de nos entretiens, notamment avec le ministre des affaires étrangères.

L'Arabie saoudite se questionne sur son approche de la question palestinienne. Elle fait face, en effet, à une forte demande de soutien à cette cause. Alors qu'elle semblait prête à le faire, elle n'a finalement pas signé les accords d'Abraham, et ce en raison de la guerre à Gaza.

Il est difficile de dire dans quelle direction le prince évoluera sur ce sujet. Compte tenu du déluge de feu qui s'abat sur Gaza, je pense qu'il n'ira pas vers une ouverture à l'égard d'Israël, contrairement à ce qu'il envisageait de faire à l'origine.

M. Olivier Cadic. - J'aimerais partager avec vous quelques analyses car je me suis rendu plusieurs fois en Arabie saoudite.

J'ai rencontré à plusieurs reprises des Saoudiennes dans nos consulats afin de savoir quelle était la réalité de leur libération. Elles m'ont dit que MBS avait « ouvert les portes et les fenêtres », ce qui veut dire que notre parole était libre dans l'enceinte où nous nous trouvions mais ne devait pas en sortir.

S'agissant des comportements vestimentaires, les femmes se protègent car tous les parents ne sont pas aussi ouverts sur le sujet que MBS. Même si celui-ci détient tous les pouvoirs, comme l'a justement rappelé Roger Karoutchi, il se retrouve aujourd'hui isolé et en danger absolu, dans la mesure où il conduit l'Arabie saoudite dans une direction dans laquelle les générations précédentes ne souhaitent pas s'engager.

Je dis souvent que MBS est un mélange de Louis XIV, de Napoléon Bonaparte et de Walt Disney...

Mme Évelyne Perrot, rapporteure. - ... et du baron Haussmann !

M. Olivier Cadic. - Le projet al-Ula a été choisi pour dépasser la question de l'islam. Cet endroit était auparavant totalement interdit, car il témoignait de l'existence d'une vie avant Mahomet.

J'aime également dire qu'on voit « big » aux États-Unis et « huge » en Arabie saoudite. Les dimensions des projets y dépassent même ce que les Américains sont capables d'imaginer.

Je souhaiterais vous rassurer sur la dimension économique. Nous sommes très présents en Arabie saoudite. Par exemple, Alstom et RATP Dev participent au développement des premières lignes de métro à Riyad. Vous avez raison de dire que la compétition est très féroce car la porte du royaume est totalement ouverte, mais les Saoudiens nous sont très reconnaissants d'avoir été les premiers à avoir appuyé la candidature de Riyad pour l'exposition universelle de 2030.

Il y a deux ans, j'avais déclaré aux conseillers du commerce extérieur (CCE) de la France à Tel-Aviv que j'envisageais deux scénarii pour 2023, l'un pessimiste et l'autre plus optimiste. Le premier correspondait à une escalade de la guerre en Ukraine et un conflit entre l'Iran et Israël, tandis que, dans le second, l'Arabie saoudite rejoignait les accords d'Abraham pour constituer une ligne Jérusalem-La Mecque pour le tourisme. Je crois que nous n'étions pas loin de voir ce dernier scénario se concrétiser et qu'il s'agit précisément de la raison pour laquelle le 7 octobre a été déclenché.

M. Roger Karoutchi. - Évidemment !

M. Olivier Cadic. - Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas parlé d'un véritable sujet de société : la drogue. La société saoudienne se libéralisant, la drogue est arrivée dans le pays. Le pays a fermé toutes ses connexions avec le Liban car il considère que les ports libanais sont tenus par le Hezbollah, qui se finance grâce au trafic de drogue.

Bien qu'il soit sunnite, le regard que portent les Saoudiens sur le Premier ministre libanais Najib Mikati, dont on sait de quelle manière il a constitué sa fortune, n'est pas tendre. Dès lors, quand on lui demande de l'argent pour le Liban, l'Arabie saoudite répond que le pays est suffisamment riche.

Avez-vous évoqué, dans votre rapport, les relations entre l'Arabie saoudite et le Liban ?

Mme Mireille Jouve. - Merci à nos collègues rapporteurs pour leur exposé.

Quelle est l'incidence du plan Vision 2030 sur le statut des femmes ? Êtes-vous en mesure de nous communiquer le taux de participation des femmes au marché du travail ?

Mme Vivette Lopez, rapporteur. - Je maintiens que de grandes avancées sont en cours pour les femmes. Cette libération se fait certes doucement, mais sûrement, et concerne également la jeunesse. MBS a décidé que tout le monde devait aller à l'école, suivre des études et se mettre au travail, car le pétrole ne suffit pas.

Je suis d'accord avec Olivier Cadic concernant les entreprises. La concurrence est particulièrement rude mais de très belles entreprises françaises sont présentes en Arabie saoudite.

Mme Gisèle Jourda, rapporteure. - En l'espace de six ans, le taux de participation au marché du travail des femmes est passé de 17 % à 37 %, ce qui est significatif. Ce frémissement doit être relevé.

Ceci étant dit, il convient de rester prudents : notre mission d'information était relativement courte et il faudrait pouvoir comparer ce que nous avons vu dans les villes, où les moeurs sont plus ouvertes, et ce qui se passe dans le reste du pays. Nous voyons la lumière au bout du chemin, mais celui-ci sera sans doute encore long.

Mme Vivette Lopez, rapporteur. - Pour répondre à Olivier Cadic, la question des relations entre l'Arabie saoudite et le Liban n'a pas été spécialement abordée dans le cadre de nos travaux.

Mme Évelyne Perrot, rapporteure. - Je voudrais également rappeler que tout le monde n'est pas riche en Arabie saoudite. Nous avons vu des populations pauvres à al-Ula et il nous a été impossible de savoir ce qu'elles devenaient après la destruction des vieux quartiers de la ville où elles vivaient.

Je disais tout à l'heure que MBS se prenait pour le baron Haussmann. Nous avons vu, lors de notre déplacement, une maquette de Riyad sur laquelle une grande avenue était désignée sous le nom de « Champs-Élysées » ! Je ne crois pas que l'ensemble de la population suive ces évolutions avec enthousiasme.

Mme Gisèle Jourda, rapporteure. - Méfions-nous des mirages. Certes, MBS a détruit le système tribal et ne veut plus s'appuyer uniquement sur l'islam pour gouverner, mais il a éliminé nombre de membres de sa famille, refuse le partage du pouvoir et, sous couvert de modernisme, dérive vers l'obscurantisme politique. La vigilance me paraît donc de mise à son égard.

Mme Hélène Conway-Mouret. - Je vous invite à regarder les défilés de mode organisés en Arabie saoudite. Les vêtements féminins qui y sont présentés vont de la tenue traditionnelle saoudienne aménagée à des tenues très modernes que l'on n'imaginerait pas spontanément dans ce pays. C'est assez intéressant.

Les recommandations sont adoptées.

La mission d'information adopte, à l'unanimité, le rapport d'information et en autorise la publication.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Jeudi 4 avril 2024 :

· Audition de S.E.M. Fahad M. al-Ruwaily, ambassadeur d'Arabie saoudite en France.

Mercredi 6 mars 2024 :

· Audition de MM. François Devoto, directeur des affaires internationales, et Loris Gaudin, directeur adjoint des affaires publiques de Naval Group.

Mercredi 3 avril 2024 :

· Audition de M. Jean-Noël Bonnieu, sous-directeur du Moyen-Orient au ministère de l'Europe et des affaires étrangères.

Mercredi 15 mai 2024 :

· Audition de M. Louis Blin, diplomate, directeur des programmes de recherche sur le Moyen-Orient de l'Institut universitaire européen de Florence, auteur de L'Arabie saoudite, de l'or noir à la mer Rouge.

Mardi 21 mai 2024 :

· Audition de M. Stéphane Lacroix, professeur associé à l'École des affaires internationales de Sciences Po.

Mercredi 29 mai 2024 :

· Audition de MM. Vincent Pringault et Hedi Ghilas, chef et chef adjoint du bureau du Moyen-Orient, de la Turquie, de la CEI et des Balkans à la Direction générale du Trésor.

Mercredi 3 juillet 2024 :

· Audition de M. Jean-Yves Le Drian, président d'Afalula, accompagné de M. Jean-Claude Mallet, conseiller spécial du président, et de Mme Laura Kwiatowski, secrétaire générale d'Afalula. Étaient également présents MM. Christian Cambon et Jean-Marc Vayssouze-Faure, membres de la commission, et MM. Bruno Sido et Louis-Jean de Nicolaÿ, membres du groupe d'amitié France-Pays du Golfe.

ANNEXE : L'ARABIE SAOUDITE À L'AVÈNEMENT DE MOHAMMAD BEN SALMANE

I. L'ARABIE SAOUDITE, UN ACTEUR RÉGIONAL HISTORIQUEMENT STABLE ET MODÉRÉ...