C. FAIRE ÉMERGER UNE « INGÉNIERIE IA » DANS L'ÉCOSYSTÈME DE NOS COLLECTIVITÉS

1. La montée en puissance de « chefs de file »

Le monde des collectivités territoriales ne reste pas dans une position d'attente face à l'irruption de l'IA. Comme souvent, il prend les devants et l'essor de cette nouvelle technologie, encore timide il y a peu, tend à y prendre de l'ampleur mois après mois. Ce mouvement n'est d'ailleurs pas propre à la France et se constate partout à l'échelle internationale, les métropoles étant généralement en pointe.

|

Dans le monde, les métropoles en pointe sur l'IA • Singapour : la cité-État utilise largement l'IA pour la surveillance de la qualité de l'air, l'optimisation des flux de trafic, la gestion de l'eau et de l'énergie... Les solutions à base d'IA y permettent également de prévoir les inondations et de prendre des mesures préventives (génération de fiches conseil, d'alertes...). • Songdo (Corée du Sud) : l'IA y est utilisée pour la gestion intelligente de l'énergie (afin de surveiller et d'optimiser la consommation d'énergie dans les bâtiments résidentiels et commerciaux), l'optimisation des transports en commun (en vue de réduire les temps d'attente et les congestions), la gestion des déchets (collecte automatisée et contrôlée pour améliorer l'efficacité et la durabilité), ainsi que la surveillance environnementale grâce à des capteurs (surveillance de la qualité de l'air et de l'eau, gestion des espaces verts). • Londres : dès 2012 à l'occasion des Jeux olympiques, Londres a déployé des solutions d'IA pour améliorer la gestion des déchets. Des capteurs placés dans les poubelles publiques permettaient de surveiller les niveaux de remplissage et l'IA créait des itinéraires optimisés de collecte pour réduire les coûts et les émissions de carbone. Cependant, ces poubelles connectées ont ensuite fait l'objet de polémiques jusqu'à ce que le dispositif soit abandonné, les autorités considérant finalement que les poubelles collectaient trop d'informations. • New York : la ville utilise des solutions d'IA pour améliorer la sécurité publique et la gestion des ressources. Par exemple, l'IA aide à analyser les données de surveillance pour identifier les activités suspectes et déployer les forces de police plus efficacement grâce à des alertes. D'autres collectivités, par exemple San Francisco, ont toutefois interdit ce type de logiciels d'IA basés sur la reconnaissance faciale. • Rotterdam : le port de Rotterdam a mis en place des projets d'IA pour la gestion des infrastructures urbaines et l'entretien prédictif. L'IA analyse les données recueillies par des capteurs installés sur les ponts et les routes pour prévoir les besoins de maintenance avant que des problèmes majeurs ne surviennent. La ville déploie également une IA pour fluidifier la circulation. Source : réponses écrites au questionnaire de vos rapporteures par Fabien Aufrechter, maire de Verneuil-sur-Seine et Vice-président chez Vivendi en charge de l'IA générative et du web3 |

À l'échelle nationale, il n'existe pas de recensement exhaustif des initiatives prises par les collectivités territoriales, mais on peut d'ores et déjà estimer le nombre de projets engagés à plusieurs centaines, ainsi que l'a indiqué Fabien Aufrechter à vos rapporteures. Pour mesurer la vitesse de propagation de l'IA parmi les collectivités, il est intéressant de rapporter cet ordre de grandeur à celui relevé par l'Observatoire Data publica à l'automne 2022. L'Observatoire n'identifiait alors qu'une quarantaine de projets estampillés IA. Portés par de grandes collectivités, seulement quatre étaient effectivement déployés à cette date-là.

Les collectivités ne partent bien évidemment pas d'un même pied d'égalité dans la course à l'IA. L'effet taille de la collectivité joue un rôle essentiel et permet d'ailleurs de dessiner une cartographie du potentiel de diffusion de l'IA.

Ainsi, sans surprise, les petites communes sont celles qui rencontrent le plus de défis en termes de financement et de compétences techniques, comme l'a observé Jérôme Bernard, Vice-président de l'Association des maires ruraux (AMR) de l'Ardèche et maire d'Alissas. L'adoption de l'IA y est donc encore embryonnaire, souvent limitée à des initiatives isolées ou à des partenariats avec des collectivités plus grandes ou des entreprises privées. Ces petites communes peuvent certes bénéficier d'outils IA dans des domaines comme l'administration publique, mais pour elles l'heure n'est pas encore venue d'une implantation à grande échelle.

Par comparaison, les villes moyennes commencent à adopter plus largement l'IA, souvent dans le cadre de projets pilotes ou grâce à des subventions spécifiques. Elles se concentrent généralement sur des applications pratiques et à faible coût, comme par exemple l'utilisation de chatbots pour améliorer les services aux citoyens.

Mais ce sont bien évidemment les grandes villes qui montrent le degré de maturité le plus élevé. Elles disposent souvent de ressources financières et humaines suffisantes pour investir dans des projets d'IA générative. En outre, elles sont en mesure de collaborer avec des entreprises technologiques et des universités pour développer et intégrer des solutions d'IA dans divers services. Mais à part sur des projets précis, l'adoption de l'IA générative reste encore faible selon Fabien Aufrechter.

Aussi succincte soit-elle, cette cartographie permet au moins d'identifier un risque et de comprendre une nécessité. Le risque réside dans un décrochage entre les petites et les grandes collectivités au regard de l'IA, celle-ci devenant alors un facteur supplémentaire de creusement des inégalités territoriales. Cette crainte a clairement été exprimée par certains des experts auditionnés par vos rapporteures, comme par exemple Céline Colucci, Déléguée générale des Interconnectés.

Face à ce risque, on comprend la nécessité d'imaginer une diffusion de l'IA qui ne soit pas à deux vitesses et qui ne laisse pas certaines collectivités sur le bord du chemin.

Ce dont ont donc besoin les collectivités territoriales, c'est d'une « ingénierie IA » au sein de leur écosystème. L'idée ne fait d'ailleurs que renvoyer plus largement à l'ingénierie qu'elles ont su développer pour faire face aux défis de leur développement et de leur aménagement au cours des décennies précédentes. Cette ingénierie a d'abord beaucoup été portée par l'État, au travers de l'assistance technique fournie par les services de l'État pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire (ATESAT). Puis, face à l'attrition de l'ATESAT à la fin des années 2010, les collectivités se sont plutôt retournées vers le département, qui avait de son côté développé une expertise. Aujourd'hui, il est vraisemblable que ce modèle puisse utilement servir de source d'inspiration pour répondre aux défis de l'IA.

Dès lors, se pose bien évidemment la question du niveau territorialement pertinent pour le développement de cette nouvelle forme d'ingénierie au service de l'ensemble des collectivités, et notamment des plus petites. Le « bon » niveau à retenir dépend assurément des spécificités de chaque territoire, mais on peut néanmoins définir quelques critères discriminants pour tenter de le cerner. Le premier consiste en la proximité, motif pour lequel le niveau régional ne paraît pas le plus approprié. Le second renvoie à une certaine « masse critique », ainsi que l'a par exemple souligné Michel Sauvade au nom de l'Association des maires de France (AMF) et lui-même maire de Marsac-en-Livradois et vice-président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme.

Dans ces conditions, le département et l'intercommunalité peuvent a priori faire figure de candidats dans la recherche du niveau territorialement pertinent. Toutefois, quelques réserves doivent être prises en compte concernant le niveau départemental. En effet, ainsi que l'a fait remarquer, au nom de l'Assemblée des départements de France (ADF), Claude Riboulet, président du Conseil départemental de l'Allier, « les départements ne sont pas encore matures » à l'égard de l'IA car « ils n'ont pas encore de produits sur étagère (...), et ils ont dématérialisé mais pas encore vraiment numérisé leurs documents ».

Le niveau intercommunal semble recueillir davantage d'adhésion. Sa capacité à dégager des « moyens d'investir » a été mise en exergue par Jacques Oberti, alors vice-président « numérique » d'Intercommunalités de France et président de la communauté d'agglomération du Sud-Est Toulousain (Sicoval). Michel Sauvade, pour sa part, a observé que des mutualisations pouvaient s'opérer au niveau des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Force est d'ailleurs de constater que les intercommunalités se montrent particulièrement pro-actives sur le thème de l'IA. Avec France urbaine, Intercommunalités de France est à l'origine de l'association des Interconnectés, réseau ayant pour mission d'accompagner les collectivités dans leur transformation numérique. Dès 2022, les Interconnectés ont engagé une réflexion sur l'IA, qui a notamment nourri le Forum organisé par cette association à Marseille en avril 2024.

À la diversité des territoires et de leur maillage politico-administratif répond assurément une diversité de solutions pour les collectivités territoriales souhaitant se mettre en ordre de marche face au défi de l'IA. Pour autant, l'émergence de collectivités « chefs de file » représente certainement une orientation stratégique à développer. Gage d'efficacité, cette organisation autour de « chefs de file » permettra la construction d'une expertise, l'atteinte d'une taille critique et le partage de la valeur ajoutée inhérente aux projets d'IA.

|

Proposition n° 5 : structurer le développement des projets IA autour de collectivités « cheffes de file », capables de construire une expertise et de monter des projets proportionnés aux besoins des territoires. Délai : 5 ans Acteur(s) : collectivités territoriales |

2. Une co-construction avec les services et autorités de l'État

Les collectivités territoriales seront d'autant plus aptes à bien appréhender la révolution de l'IA qu'elles pourront compter sur des collaborations et qu'elles sauront créer des synergies avec les autres administrations publiques. Dans leur ADN est déjà inscrite l'inclinaison à travailler avec les services de l'État, qu'il s'agisse des services déconcentrés ou des agences notamment. Désormais, le chantier devant les collectivités se situe dans leur capacité à travailler avec les administrations de l'État pour relever ensemble les défis de l'IA.

L'administration d'État s'est saisie de la problématique IA en allant jusqu'à concevoir et produire ses propres outils, en réponse à des besoins identifiés en interne. C'est notamment la mission de la Délégation interministérielle au numérique (DINUM) au travers du DataLab.

|

ALBERT, l'IA générative au service des administrations publiques Rattaché au département Etalab au sein de la DINUM, le DataLab est l'incubateur des produits de data sciences de l'État. Sa création par le comité interministériel de la donnée du 15 décembre 2022 vise à favoriser les échanges d'expertises et l'accompagnement des porteurs de projets dans le domaine de l'analyse de données et de l'innovation numérique. Le DataLab offre une aide matérielle, technique, humaine et juridique pour aider les administrations à dépasser les freins fréquemment rencontrés dans leurs projets de données. Dans le cadre de cette feuille de route, il mène aujourd'hui l'expérimentation d'une IA générative, dénommée ALBERT. Lancé en juin 2023, ce projet ambitionne de mettre à disposition des services de l'État une gamme de produits à base d'IA et de développer une infrastructure à laquelle raccrocher ces produits. Il tient ainsi compte des impératifs de souveraineté et de protection de la donnée, tout en ayant vocation à couvrir énormément de cas d'usage dans les administrations publiques. Il est important de souligner que cette IA générative s'adresse aux seuls agents publics, et pas aux usagers. C'est en effet le parti pris retenu à l'origine de ce projet : intervenir en soutien des agents, mais ne pas mettre l'usager directement en relation avec l'IA. Depuis le mois de janvier 2024, un produit est testé par une soixantaine d'agents volontaires au sein de France Services : « ALBERT France Services ». Le moteur de recherche ALBERT permet ainsi de délivrer une information, fiable et rapide, grâce à une interface dans laquelle le conseiller France Services pose sa question. La réponse apportée est sourcée à partir de la documentation des partenaires de France Services et des fiches pratiques du site servicepublic.fr. |

Cette IA ALBERT n'est pas exclusivement réservée aux services de l'État, elle est également accessible aux collectivités territoriales qui le souhaiteraient. Ainsi, lors de son audition par vos rapporteures, Ulrich Tan, Adjoint à la Directrice d'Etalab, Chef du DataLab, a indiqué qu'« ALBERT est ouvert aux collectivités, mais il faut qu'elles aient la compétence ou qu'elles fassent appel à un prestataire ». Le projet ALBERT n'en est encore qu'à la phase de l'expérimentation, mais une fois son déploiement à grande échelle engagé, les collectivités territoriales pourront certainement tirer profit de ses retombées positives.

Par ailleurs, si les collectivités peuvent espérer intégrer un outil comme ALBERT pour répondre à leurs besoins spécifiques, elles ont aussi l'opportunité de s'appuyer sur l'expertise de certaines administrations d'État en vue d'être accompagnées sur le chemin de l'IA. C'est notamment le rôle du CEREMA.

Le CEREMA se positionne aux côtés de l'État et des collectivités territoriales pour la transition écologique, l'adaptation au changement climatique et la cohésion des territoires. Son expertise recouvre six domaines d'activités : Expertise et ingénierie territoriale, Bâtiment, Mobilités, Infrastructures de transport, Environnement et Risques, Mer et Littoral. En matière d'IA, il peut accompagner les collectivités territoriales dans le développement de leurs projets en leur fournissant une infrastructure de données, en organisant des appels à manifestation d'intérêt orientés vers les startups et en développant des solutions innovantes.

Selon son Directeur général, Pascal Berteaud, « les demandes des collectivités sur le sujet de l'IA sont émergentes et le CEREMA se structure pour y répondre. L'IA peut constituer un apport particulièrement significatif dans les domaines des mobilités et de la transition écologique. Par exemple, l'IA peut être utilisée pour analyser les données de déplacement, optimiser les transports en commun, gérer l'énergie, prévoir les catastrophes naturelles ou encore surveiller la qualité de l'air et de l'eau ».

|

Le CEREMA, pourvoyeur d'une « ingénierie IA » en soutien des collectivités territoriales Directement rattaché à la direction générale du CEREMA, l'incubateur Fabric'O a vocation à aider les collectivités territoriales à mieux utiliser le numérique et les données dont elles sont propriétaires et / ou assurent la gestion. Il proposera prochainement une infrastructure de données au service d'un « bac à prototypage ». En d'autres termes, cela signifie qu'il permettra aux collectivités qui le souhaitent de développer une version de démonstration d'une solution IA pour en tester la faisabilité, la pertinence et les fonctionnalités auprès d'utilisateurs. Par exemple, l'incubateur accompagnera la commune de Noisy-le-Grand dans son expérimentation de l'IA au service de la prospective scolaire, au regard de sa stratégie foncière. De même, il interviendra en soutien de la commune de Metz en vue de l'optimisation de la gestion circulaire des déchets des bâtiments travaux publics (BTP). Par ailleurs, récemment créée au sein du CEREMA, la mission Accélérema vise l'appui à la construction de produits numériques, en lien avec le réseau des incubateurs beta.gouv.fr de la DINUM. Tirant profit de l'expertise du CEREMA, elle a vocation à soutenir le développement de solutions innovantes en favorisant la collaboration entre les équipes autour de quelques étapes clés : l'idéation, la définition du concept de produit, le prototypage, le design final du produit, les tests avant le lancement du produit. En lien avec l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (INRIA) et l'Institut national de l'information Géographique et forestière (IGN), la mission Accélérema a également vocation à faciliter l'accès à ces nouveaux outils que sont les jumeaux numériques 3D au service des territoires. On parle de jumeau numérique à propos d'une représentation virtuelle de la réalité (notamment des objets physiques, des processus et des relations). Ce type de dispositif a vocation à entrainer de l'IA générative au profil des territoires : gestion de la forêt, des risques climatiques, du recul du trait de côte... |

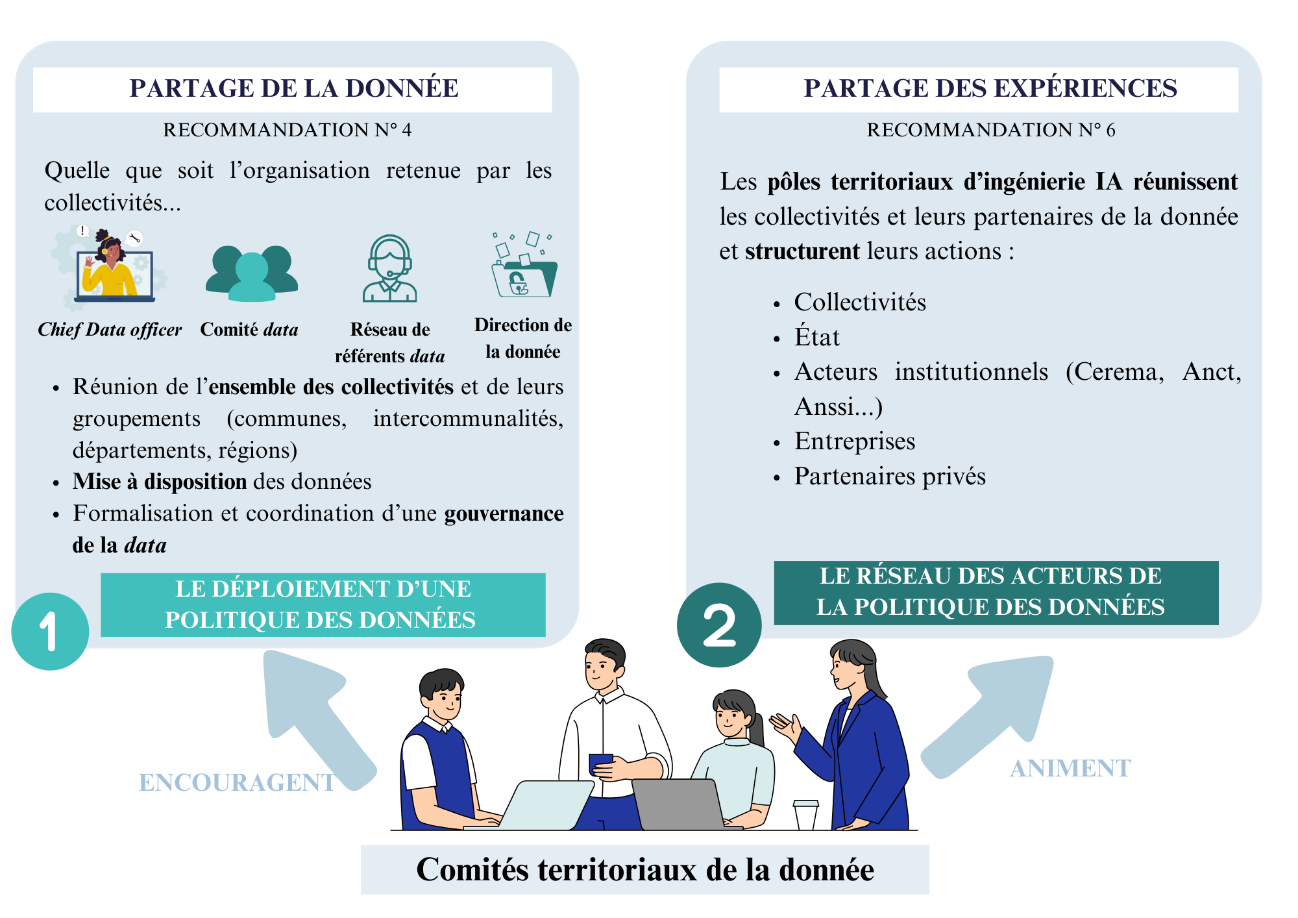

Au total, loin d'être délaissé, le champ de l'IA pourrait être, à plus ou moins brève échéance, saturé d'initiatives émanant des territoires. Comme on l'a vu, ces initiatives peuvent relever d'une collectivité traçant seule son chemin, de regroupements autour d'un chef de file ou encore de partenariats avec des administrations d'État (comme le CEREMA, par exemple). Pour que ce foisonnement ne tourne pas à la déperdition (de temps, d'argent et d'énergie), il paraît judicieux de structurer ce réseau en l'organisant autour de pôles territoriaux d'ingénierie IA.

Dans cette perspective, l'agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) pourrait tenir une place essentielle dans ce réseau : assurer la coordination entre les différents pôles et faciliter l'accès aux ressources comme aux expertises à l'échelle nationale. La complémentarité entre le CEREMA et l'ANCT permettrait une synergie efficace, garantissant que les innovations et les avancées en IA bénéficient à toutes les collectivités, y compris les plus petites ou celles en zones rurales.

Les interactions avec d'autres acteurs tels que les universités, les opérateurs publics de services numériques (OPSN), les entreprises spécialisées en IA et les instituts de recherche technologique, enrichiraient encore davantage ces pôles territoriaux. Ces interactions encourageraient la recherche appliquée et les transferts de technologie au profit des collectivités.

Structurés, collaboratifs et impliquant des acteurs institutionnels clés (CEREMA, ANCT...) ainsi que des partenaires académiques et industriels, ces pôles territoriaux d'ingénierie IA seraient en mesure de jouer un rôle fondamental pour démocratiser l'accès à l'IA parmi les collectivités de notre pays. Ils contribueraient à une modernisation inclusive de l'administration publique locale.

Vos rapporteures ont le souci de ne pas multiplier les instances administratives et comités ad hoc. C'est pourquoi ces pôles territoriaux d'ingénierie IA pourraient constituer l'autre versant des Comités territoriaux de la donnée proposés en partie II. B. 2.

Ainsi seraient expérimentés des

Comités territoriaux de la donnée investis d'une double

mission : formaliser, coordonner une gouvernance de la

data à l'échelle des collectivités et structurer

l'ensemble du réseau des acteurs de la politique des données

(collectivités, acteurs institutionnels, entreprises...).

Les deux missions des Comités territoriaux de la donnée

|

Proposition n° 6 : confier aux Comités territoriaux de la donnée la mission d'animer le réseau des acteurs territoriaux de l'ingénierie IA (collectivités territoriales, acteurs institutionnels clés et partenaires privés) en vue de la démocratisation de l'IA parmi les collectivités. Délai : 1 an Acteur(s) : Premier ministre, collectivités territoriales |